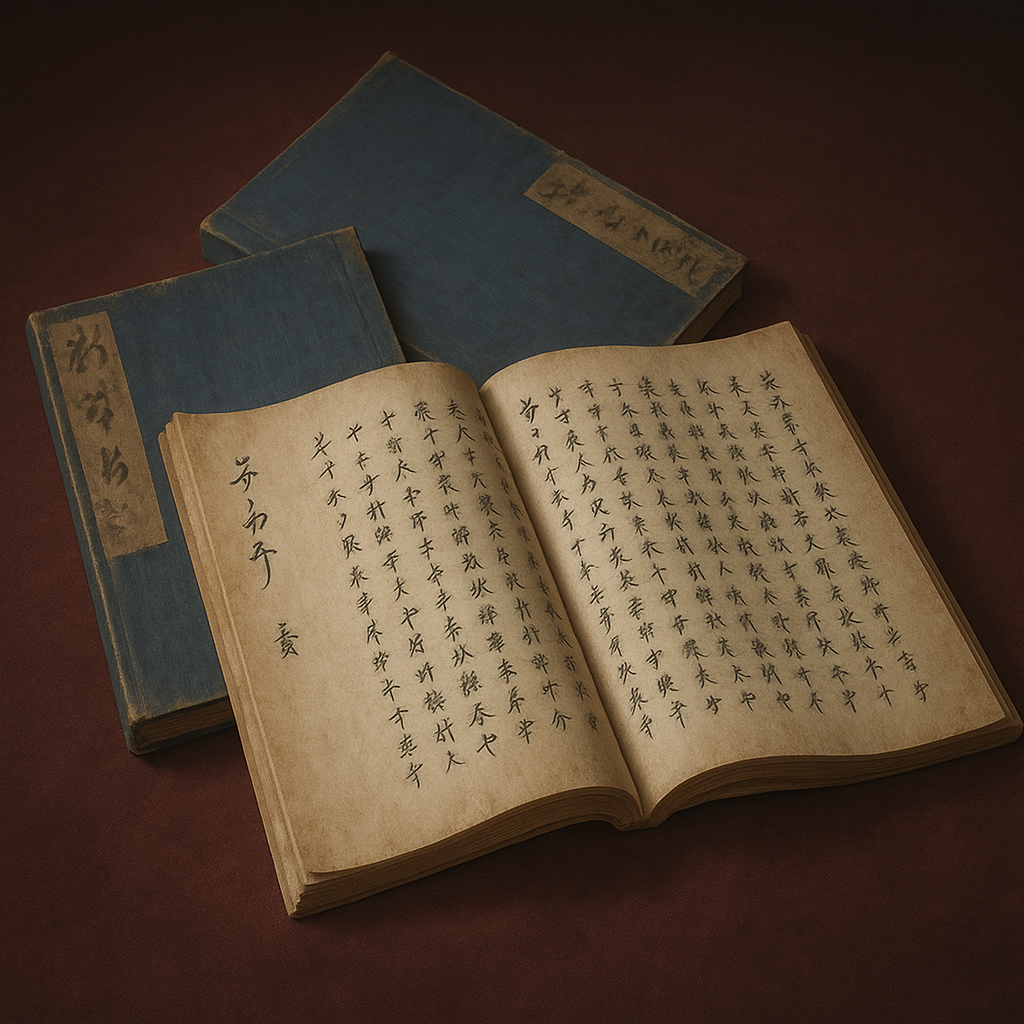

永享記

『永享記』は永享の乱と結城合戦を克明に記し、鎌倉公方滅亡と関東旧秩序崩壊、戦国時代への移行を活写。北条早雲の登場までを語る関東戦国史の源流。

報告書:『永享記』の総合的研究――関東戦国史の源流を探る

序論:『永享記』とは何か――戦国への序章を記す軍記物

本報告書は、室町時代中期に成立した軍記物『永享記』について、単なる一時代の記録として捉えるのではなく、その後の関東地方における約150年にわたる戦国時代の動乱を準備した「前史」を解き明かすための第一級の史料として位置づけ、その多層的な価値を徹底的に解明することを目的とする。

『永享記』が中心的に描くのは、永享10年(1438年)に勃発した「永享の乱」と、それに続く「結城合戦」である 1 。これらは、京都の室町幕府と、関東を統治した出先機関である鎌倉府との長年にわたる対立が頂点に達し、鎌倉公方・足利持氏が滅亡へと至る一連の事件である。この動乱は、関東における権力構造を根底から揺るがし、旧来の秩序を崩壊させた。本報告書では、この書物がいかにしてその後の戦国時代への道筋を我々に示してくれるのか、そして永享の乱と結城合戦はなぜ関東の歴史における決定的な転換点となったのか、という問いに答えることを目指す。

『永享記』は、その実録的な性格と記述の正確さから、古くから歴史研究の基本史料として高く評価されてきた 1 。文学的な潤飾を抑え、公平な視点から事実を記録しようとする姿勢は、同時代の他の軍記物とは一線を画す特徴である 4 。本報告書では、この史料的価値を再検証しつつ、特に「戦国時代」という長期的視点から、本書が持つ歴史的意義について新たな解釈を提示する。

第一部:『永享記』のテクスト分析――その成立と構造

第一章:作者・成立年代の謎と諸本系統

『永享記』を分析する上でまず直面するのは、その作者と正確な成立年代がともに不明であるという事実である 1 。しかし、この「不詳」という点は、本書の史料的価値を損なうものではなく、むしろ特定の個人や権力者の意向に縛られない、より客観的な記録としての性格を逆説的に示唆している可能性がある。特定の主君を賛美したり、自らの家系の正当性を主張したりする目的で書かれた多くの軍記物とは異なり、『永享記』は関東という地域全体を襲った大動乱を、後世に伝えるための公的な記録としての性格を帯びている。その成立時期については、物語の終着点である長享の乱や北条早雲の登場に関する記述から、少なくとも康正元年(1455年)以降、おそらくは15世紀後半から16世紀初頭にかけて成立したと推定されている 2 。

本書は『結城戦場記』という異名を持ち、内容がほぼ同一の伝本が数多く存在するため、両者はしばしば同一のテクスト群として扱われる 2 。研究史上、どちらがより原型に近い「善本」であるかという議論も行われてきたが、現在では両者を包括して研究するのが一般的である 4 。この名称の揺れ自体が、本書の物語的中心が「永享の乱」とそれに続く「結城合戦」という二大事件にあることを明確に示している。

さらに、『永享記』は単独で存在したわけではなく、永享の乱・結城合戦を主題とする一連の軍記物群の中に位置づけられる。研究によれば、これらの軍記はすべて『鎌倉持氏記』を源流としており、『永享記』もその内容を再編集(リライト)したものと考えられている 2 。この関連軍記群は、大きく二つの系統に分類される。一つは『永享記』や『鎌倉持氏記』に代表される、事実を忠実に記録しようとする「実録的」な系統。もう一つは、『結城戦場別記』のように、結城合戦における持氏遺児の悲劇に焦点を当て、物語性を強めていく系統である 2 。『永享記』は、前者の系統を代表する最も重要な作品として評価されている。

第二章:内容構成と後世の増補

『永享記』の構成は、伝本によって若干の差異はあるものの、一般的には足利家の系譜から筆を起こし、鎌倉公方・足利持氏と関東管領・上杉憲実の不和、永享の乱の勃発と持氏の滅亡、結城合戦の顛末、そして鎌倉府の一時的な再興を経て、長享の乱における山内・扇谷両上杉家の対立、太田道灌の活躍と暗殺、最後に北条早雲の登場までを描く、全20章前後の構成を取る 4 。物語は、鎌倉府内部の権力闘争から始まり、それが幕府を巻き込んだ大規模な戦乱へと発展し、ついには関東の権力構造そのものが変質していく過程を、時系列に沿って克明に追う構成となっている。

しかし、近年の研究では、この構成が当初から一貫していたわけではない可能性が強く指摘されている。本来の『永享記』は、「古河城事」までの全15章で一度完結しており、「太田道灌事」以降の終盤部分は、後世に『太田道灌記』といった別の史料を基に増補された可能性が高いと考えられているのである 3 。

この増補という事実は、単なるテクストの変遷に留まらない、より深い歴史的意味を持つ。本来の『永享記』が、足利持氏の滅亡と鎌倉公方家の悲劇という「旧秩序の崩壊」の物語であったとすれば、増補部分は「新時代の到来」を告げる物語となっている。太田道灌や北条早雲は、従来の鎌倉府の権威や血筋に依らず、自らの実力でのし上がっていく新しいタイプの権力者である。後世の編者が、旧秩序の崩壊を描いた物語の結びに、新時代の担い手である彼らの登場を書き加えたのは、永享の乱という事件の歴史的意義を、単なる一公方の悲劇としてではなく、戦国時代という新たな時代の幕開けに直結する画期として理解していたからに他ならない。つまり、『永享記』の複合的な構造は、それ自体が室町時代から戦国時代へと移行する人々の歴史意識の変化を反映した、貴重な証拠となっているのである。この書物は、旧世界の終焉を記録すると同時に、新世界の誕生を予言する壮大な物語へと、時代と共に成長していったと言えるだろう。

第二部:描かれた関東の動乱――永享の乱と結城合戦

第一章:鎌倉公方・足利持氏の野心と滅亡

『永享記』が描く悲劇の中心人物は、第四代鎌倉公方・足利持氏である。鎌倉府は、足利尊氏が次男・基氏を関東に派遣して以来、幕府の出先機関として東国十一カ国を統治する強大な権限を有し、「東の幕府」とも称される存在であった。持氏は、この強大な権力を背景に、中央の室町幕府、特に第六代将軍・足利義教に対して公然と対抗意識を燃やした。義教がくじ引きによって将軍に選ばれたことを軽んじ、幕府が定めた「永享」の元号を使用せず、前元号の「正長」を使い続けるなど、その反抗姿勢は明白であった 5 。持氏の胸中には、自らこそが将軍にふさわしいという野心があったと見られている。

この幕府との対立に加え、持氏は鎌倉府内部でも孤立を深めていく。本来、公方の補佐役であるべき関東管領・上杉憲実との関係を悪化させ、憲実を遠ざけて自らの側近である一色直兼らを重用し、独裁的な政治運営を強めた 5 。これは、公方と管領の協調によって成り立つ鎌倉府の統治システムを、自ら破壊する行為に等しかった。

ついに永享10年(1438年)、幕府と憲実を同時に敵に回した持氏は、無謀にも兵を挙げる(永享の乱)。しかし、幕府の討伐命令を受けた上杉軍の前にあえなく敗北。鎌倉の永安寺に入って出家し、恭順の意を示したが、将軍義教はこれを許さなかった 5 。『永享記』には、憲実が持氏の助命を再三にわたり嘆願したものの、義教は「年来の無道重畳せり」「後日の禍となり、天下の変なるべし」として、これを断固として退けたと記されている 6 。翌永享11年(1439年)2月、幕府の厳命を受けた上杉軍に永安寺を包囲され、持氏は一族郎党とともに自害に追い込まれた 5 。『永享記』は、この結末を持氏の「奢侈梟悪」な振る舞いが招いた当然の報いとして、ある種の因果応報の物語として描き出している。

第二章:「忠臣」上杉憲実の苦悩と儒教的倫理観

永享の乱におけるもう一人の主役が、関東管領・上杉憲実である。『永享記』は、この憲実を一貫して「忠臣」として好意的に描く傾向がある 4 。彼の悲劇は、直接の主君である鎌倉公方・足利持氏への「忠」と、その上位権力者である室町幕府将軍への「忠」という、二つの相容れない忠誠の狭間で引き裂かれた点にある。

憲実の行動原理は、儒教的な倫理観に深く根差していたとされる。彼は、主君である持氏に反旗を翻すことが「不忠」として後世に非難されることを何よりも恐れていた 7 。しかし、持氏の行動は幕府への反逆であり、天下の秩序を乱す「無道」であった。憲実にとって、私的な主従関係に基づく忠誠と、天下国家の安寧を守るという公的な忠誠とが、真正面から衝突したのである。この状況は、中世武士の倫理体系そのものが機能不全に陥っていたことを象徴している。安定した時代であれば一致するはずの二つの権威(鎌倉と京都)が対立した時、武士はいずれかを選ばざるを得ない。

最終的に憲実が持氏討伐の側に回ったのは、個人的な忠義よりも、天下の秩序というより大きな「公」を優先した結果であった。『永享記』は、彼のこの苦渋の決断を、私情を殺して大義を果たした「忠臣」の行いとして称賛している。しかし、憲実自身がその選択を正当化できていたわけではない。乱の終結後、彼は主君を死に追いやった罪の意識から、子らと共に出家し、政務の世界から完全に引退してしまう 5 。この隠遁は、中世の武士が抱えた倫理的ジレンマの深刻さと、旧来の価値観が崩壊していく時代の苦悩を、生々しく物語っている。憲実の悲劇は、一個人の物語であると同時に、戦国という新たな時代が到来する前夜に、古い忠誠のあり方が終焉を迎えたことを示す象徴的な出来事であった。

第三章:結城合戦と持氏遺児の悲劇

足利持氏の自害によって永享の乱は終結したが、関東の混乱はそれで収まったわけではなかった。持氏の遺児である春王丸と安王丸が難を逃れており、彼らを旗頭として反上杉・反幕府勢力が再び結集する機会を窺っていた 5 。永享12年(1440年)、下総の大名である結城氏朝が、この二人の遺児を自らの居城である結城城に迎え入れ、幕府に対して反旗を翻した。これが「結城合戦」である 8 。

この合戦は、実質的に永享の乱の延長戦であり、持氏方に与した武士たちによる最後の組織的抵抗であった。幕府は大規模な討伐軍を派遣し、結城城は壮絶な籠城戦の舞台となる。しかし、圧倒的な兵力差の前に、翌嘉吉元年(1441年)4月、結城城はついに落城。城主の結城氏朝をはじめとする主だった武将たちは討死、あるいは自害した 9 。

悲劇はそれで終わらなかった。捕らえられた春王丸と安王丸は、京へ護送される途中、幕府の命令により美濃国垂井の金輪寺で斬殺されてしまう 9 。『永享記』をはじめとする関連軍記は、この幼い兄弟の非業の死を、読む者の涙を誘う悲劇として哀切に描いている 2 。この事件によって、鎌倉公方足利家は事実上断絶し、その権威は完全に失墜した。永享の乱と結城合戦という二つの動乱は、関東の政治秩序を根底から覆し、後に続くさらなる大乱の時代へと繋がる決定的な分水嶺となったのである。

第三部:史料としての『永享記』――その価値と限界

第一章:実録的性格と史料的信頼性

『永享記』が数ある軍記物語の中でも特異な地位を占めるのは、その卓越した史料的価値によるものである。多くの軍記物が英雄の活躍を誇張したり、戦闘場面を文学的に潤色したりするのに対し、『永享記』は一貫して事実を淡々と記述する「実録的」なスタイルを特徴としている 2 。この客観的な筆致が、他の史料と比較検証しても内容が極めて正確で、高い信頼性を有するという評価に繋がっている 1 。

例えば、合戦の年月日、参加した武将の名前、軍勢の動向といった基本的な情報が、他の一次史料や記録と高いレベルで一致することが確認されている。もちろん、上杉憲実を「忠臣」として好意的に描くといった、作者の特定の視点や価値判断が皆無なわけではない 4 。しかし、そうした評価を差し引いても、事実関係の骨格を歪めるような意図的な創作や誇張は極めて少ない。

このため、『永享記』は、永享の乱から享徳の乱に至る15世紀中期の関東地方の政治・軍事動向を研究する上で、欠くことのできない基本史料として、今日に至るまで多くの歴史研究で利用されている 1 。関東の戦国時代の萌芽を理解するためには、まず『永享記』が提供する正確な事実の骨格を把握することが不可欠なのである。

第二章:他史料との比較分析

『永享記』の史料的価値をより深く理解するためには、同時代を扱った他の史料との比較分析が有効である。特に関東の動静を記した年代記として双璧をなすのが、『太平後記』の別名を持つ『鎌倉大草紙』である 10 。両者を比較検討することで、単一の史料からは見えてこない、より立体的で複眼的な歴史像を構築することが可能となる 12 。

興味深いことに、両史料には共通する記述も見られる。例えば、九州の有力武士である筑紫氏の出自を、足利尊氏の庶子・直冬の子孫とする説が、『永享記(結城戦場記)』と『鎌倉大草紙』の両方に記されている 13 。これは、遠く離れた関東と九州の間で、特定の歴史認識や伝説が共有されていたことを示唆しており、中世における文化情報の伝播経路を探る上で貴重な手がかりとなる。

一方で、両史料の記述の差異は、さらに重要な意味を持つ。特筆すべきは、『鎌倉大草紙』の主要な伝本である二巻本系統が、関東の歴史における最重要事件であるはずの永享の乱と結城合戦に関する記述を完全に欠いているという事実である 10 。これは単なる偶然の欠落とは考えにくい。むしろ、鎌倉公方家の断絶という、あまりにも衝撃的で「語りたくない歴史」に対して、編者が意図的な沈黙を守った、あるいは政治的な配慮から記述を避けた結果である可能性が指摘されている。

これに対し、『永享記』は、その悲劇を真正面から、詳細にわたって描き切った。この対照的な姿勢は、歴史を記述する編者の立場や思想の違いを鮮やかに浮き彫りにする。以下の表は、主要な事件に関する両史料の記述を比較したものである。

|

事件 |

『永享記』の記述 |

『鎌倉大草紙』(三巻本)の記述 |

考察 |

|

永享の乱勃発 |

持氏の挙兵を「無道」と断じ、憲実の苦悩と行動の正当性を強調して詳細に描く 6 。 |

持氏の挙兵から憲実の離反、幕府軍の派遣までを時系列に沿って比較的簡潔に記述する。 |

『永享記』は憲実の視点に寄り添い、事件の道徳的・倫理的な側面に踏み込むことで、物語的な深みを与えている。 |

|

持氏の自害 |

幕府への助命嘆願も虚しく、将軍義教の厳命により憲実がやむなく永安寺を攻め、持氏が自害する悲劇的経緯を詳述する 5 。 |

持氏が永安寺で自害した事実を客観的に記す 10 。 |

『永享記』は特に憲実の葛藤に焦点を当て、事件の悲劇性を際立たせる。一方、『大草紙』は事実の記録に徹する傾向がある。 |

|

結城合戦 |

結城氏朝が持氏遺児を奉じて籠城する経緯、幕府軍による包囲攻撃、落城と遺児の悲惨な最期までを克明に記録する 9 。 |

結城合戦の勃発、経過、そして幕府軍が信州勢を防ぐために碓氷峠を固めたことなどを記録する 11 。 |

両者とも重要な事実を記録するが、『永享記』は特に遺児の悲劇性を強調し、物語としての完成度を高めている。 |

このように、同じ事件を扱いながらも、その語り口や強調点には明確な違いが存在する。『鎌倉大草紙』が年代記として事実を網羅的に記録しようとするのに対し、『永享記』は永享の乱と結城合戦という特定の事件群に焦点を絞り、その因果関係と悲劇性を深く掘り下げることで、一つの完結した物語を構築しようとしている。この比較を通じて、「何が起きたか」だけでなく、「歴史がどのように語られたか」という、歴史編纂の思想そのものへの考察を深めることができるのである。

第四部:戦国時代への視座――『永享記』が示す関東の未来

第一章:享徳の乱への道筋――関東戦国時代の開幕

『永享記』が描いた永享の乱と結城合戦は、単なる一過性の戦乱ではなかった。それは、関東全域を30年近くにわたる泥沼の内乱状態に陥れた「享徳の乱」の直接的な導火線であり、関東における実質的な戦国時代の幕開けを準備した決定的な出来事であった。

鎌倉公方足利家の断絶は、関東に深刻な権力の空白を生み出した。幕府は当初、持氏の子による公方家の再興を認めず、新たな公方を京都から派遣しようと画策したが、持氏旧臣をはじめとする関東の武士団の反発は根強かった。結局、結城合戦から8年後、幕府は譲歩し、持氏の唯一生き残った遺児・成氏が第五代鎌倉公方として復活することを認めた 14 。

しかし、この鎌倉府の再興は、新たな平和をもたらすどころか、さらなる対立の火種を蒔く結果となった。公方となった成氏は、父・持氏を死に追いやった上杉氏、特にその中心人物であった上杉憲実(すでに出家)の一族に対して、強い復讐心を抱いていた。この根深い対立は、享徳3年(1454年)、成氏が関東管領・上杉憲忠を自らの邸宅に呼びつけて謀殺するという凶行によって爆発する。この事件をきっかけに、公方・成氏方と、幕府が支援する関東管領・上杉方との間で、関東の武士団を二分する全面戦争が勃発した。これが「享徳の乱」である 15 。

この享徳の乱こそが、京都で応仁の乱が始まるよりも10年以上早く、関東地方における実質的な「戦国時代の始まり」と見なされている。鎌倉を追われた成氏は下総国古河に本拠を移して「古河公方」となり、対する上杉氏は武蔵国五十子に陣を構え、両者は利根川を挟んで長きにわたる対峙を続けた 14 。この公方方と管領方の対立という構図は、その後100年以上にわたる関東の戦国史の基本構造となる。『永享記』が描いた持氏と憲実の対立、そして鎌倉公方家の悲劇は、巡り巡ってこの終わりのない大乱を誘発した。したがって、『永享記』を読まずして、関東の戦国時代を根本から理解することは不可能なのである。

第二章:下剋上の象徴・北条早雲の登場

『永享記』の物語の終盤、増補されたと考えられる部分に登場する北条早雲(伊勢宗瑞)は、それまでの登場人物とは全く異質な存在として描かれている 4 。足利氏や上杉氏といった、血筋と幕府から与えられた権威を基盤とする旧来の支配者とは異なり、早雲は自らの才覚と軍事力、そして周到な策略によって、無から勢力を築き上げていく。

かつて早雲は、一介の素浪人から身を起こして大名にのし上がった「下剋上」の典型と見なされてきた。しかし、近年の研究によってその人物像は大きく修正されている。彼は素浪人などではなく、室町幕府の中枢で政所執事を務めた名門・伊勢氏の出身であり、幕府の官僚として中央の政治力学を熟知したエリートであったことが定説となっている 16 。彼の姉妹(あるいは妹)が駿河守護・今川義忠に嫁いだ縁で東国に下り、今川家の内紛を調停した功績で頭角を現した 18 。早雲は、旧来の権威の側に身を置きながら、その権威が失墜しつつある関東の混乱を冷静に見極め、新たな秩序を自らの手で築こうとした、極めて戦略的な人物だったのである。

その画期的な行動が、延徳3年(1491年)の伊豆討ち入りである。当時伊豆を治めていたのは、幕府が鎌倉公方に対抗するために派遣した堀越公方・足利政知の子、茶々丸であった。早雲はこの茶々丸を攻め滅ぼし、伊豆一国を実力で奪取した 18 。これは、幕府が樹立した権威(堀越公方)を、幕府官僚出身の人物が自らの武力で打倒するという、まさに「下剋上」を象徴する事件であった。彼の成功は、鎌倉府の公方―管領体制に代わる、実力主義に基づく新たな支配者、すなわち「戦国大名」の時代の到来を、関東の地に高らかに告げるものであった。

第三章:鎌倉府体制の崩壊と戦国大名の胎動

総じて、『永享記』が活写した永享の乱から結城合戦に至る一連の動乱は、足利尊氏の時代から約100年間にわたって関東を統治してきた、鎌倉公方と関東管領による二頭体制(鎌倉府)を、内部から回復不可能なまでに崩壊させたプロセスそのものであった。持氏の野心と滅亡は、この体制が内包していた構造的矛盾を一挙に露呈させ、その権威を地に堕とした。

この崩壊した旧秩序の廃墟の中から、新たな時代の担い手たちが生まれる土壌が形成された。その最大の成功者が、伊豆・相模を平定し、後に関東一円に覇を唱える後北条氏100年の礎を築いた北条早雲である 18 。彼の登場は、『永享記』の物語の終幕を飾るにふさわしい。同書は、足利氏と上杉氏という旧世界の主役たちの自己破壊的な悲劇を語り終えた後、来たるべき新時代の主役を予言的に指し示すことで、その役割を終えるのである。

このように、『永享記』は単に戦国時代の原因を記録した書物ではない。それは、関東における戦国時代の「創世神話」としての機能を持っている。持氏の悲劇的な没落という旧世界の破壊が、早雲に代表される新世界の創造主が登場するための不可欠な前提条件であった、という壮大な歴史物語を構築しているのだ。『永享記』は、関東の戦国時代が、偶発的な戦闘の連続ではなく、鎌倉公方足利持氏の悲劇的な失墜という明確な原点から始まる、論理的帰結であることを示している。本書は、まさに関東戦国史の「創世記」と呼ぶにふさわしい一書なのである。

結論:『永享記』を読む意義

本報告書で詳述してきたように、『永享記』は、単なる過去の戦乱を記録した軍記物語ではない。それは、室町時代の関東を支配した旧秩序が、内部の対立と価値観の崩壊によって自壊し、戦国という新たな時代を生み出す「産みの苦しみ」を、同時代に近い人々の視点から生々しく活写した、歴史のダイナミズムを伝える比類なきテクストである。

本書が持つ最大の意義は、関東における戦国史の理解の鍵となる点にある。『永享記』が描く鎌倉府の崩壊とそれに伴う権力の空白、そしてそこから生まれる新たな対立の構図は、その後の関東で繰り広げられる全ての戦乱の原点となっている。後北条氏の台頭、上杉謙信の関東出兵、武田信玄の侵攻、そして里見氏ら房総諸大名の興亡といった、我々が知る戦国時代の華々しい、あるいは凄惨な歴史の背景を深く理解するためには、その全ての出発点である『永享記』の世界に立ち返ることが不可欠である。

さらに、『永享記』は、より普遍的な歴史の教訓を我々に示してくれる。一つの安定した統治システムが、内部の権力闘争と倫理観・価値観の崩壊によっていかにして瓦解していくか。そして、その混沌の中から、旧来の権威によらない新たな秩序の担い手がいかにして現れるか。このプロセスは、日本の歴史に限らず、古今東西のあらゆる時代の転換期に見られる普遍的なパターンである。その意味で、『永享記』を読むことは、過去を学ぶだけでなく、現代社会における秩序の変容や新たな時代の到来を考える上でも、多くの貴重な示唆を与えてくれるだろう。

引用文献

- 永享記(えいきょうき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E8%A8%98-1148968

- 永享記 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/006eikyouki.pdf

- 永享記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E8%A8%98

- 永享記 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E8%A8%98

- 永享の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 永享記 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E8%A8%98

- 上杉憲実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%86%B2%E5%AE%9F

- 永享の乱とは? わかりやすく解説 https://www.weblio.jp/content/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 永享後記 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%BA%AB%E5%BE%8C%E8%A8%98

- 鎌倉大草紙 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/uploads/2020/12/009kamakuraoozoushi.pdf

- 鎌倉大草紙|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2212

- 現代語訳 鎌倉大草紙・永享記 〜 関東の室町時代の物語 - 芝蘭書房 - BOOTH https://booth.pm/ja/items/6964677

- 24720112 研究成果報告書 https://kaken.nii.ac.jp/en/file/KAKENHI-PROJECT-24720112/24720112seika.pdf

- 永享の乱(えいきょうのらん)と言われる戦いで、持氏は自害(じがい)し、鎌倉公方(かまくらくぼう)による関東の支配は終わりました。以後、足利氏(あしかがし)と上杉氏(うえすぎし)の対立は深まっていくのです。 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_2/2shou_2min.html

- 【結城合戦】 - ADEAC https://adeac.jp/minato-city/text-list/d110010/ht001710

- 北条早雲|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1168

- 北条早雲 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%9D%A1%E6%97%A9%E9%9B%B2

- 【北条早雲】 - ADEAC https://adeac.jp/shinagawa-city/text-list/d000010/ht001380

- 北条早雲と関東の情勢 - 多摩市立図書館-多摩市デジタルアーカイブ:「多摩市史」通史編1 https://adeac.jp/lib-city-tama/texthtml/d100010/mp000010-100010/ht051030