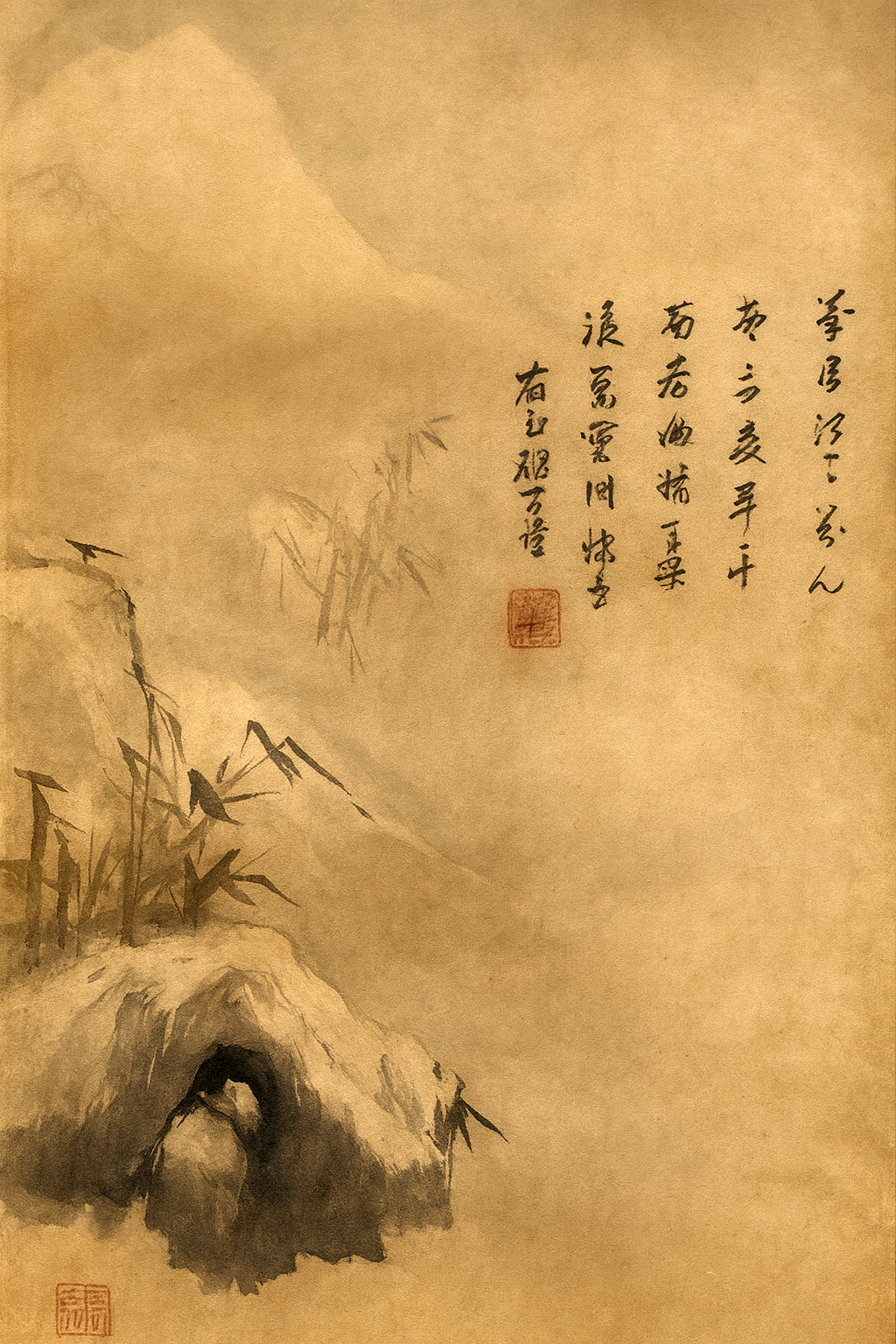

江天暮雪図

「江天暮雪図」は、牧谿筆の瀟湘八景図の一つ。六角家や陶家が所持し、戦国武将の権威と文化戦略の象徴だった。足利将軍家から天下人へと流転し、日本の水墨画に影響を与え、その歴史的価値は計り知れない。

戦国武将が愛した水墨画 ―「江天暮雪図」の文化史的考察

序章:一幅の水墨画が語る戦国の権力と美意識

茶の湯の記録として名高い『松屋名物集』には、一幅の水墨画に関する記述が残されています。それは「江天暮雪図」と題され、近江の戦国大名・六角家や、西国の雄・大内家の重臣であった陶家がこれを所持していたと記されています [User's prompt]。雪に覆われた、暮れゆく川と空。この静謐でありながらどこか寂寥感を漂わせる画題が、なぜ力と策略が支配する戦国時代の武将たちに、これほどまでに愛されたのでしょうか。

本報告書は、この「江天暮雪図」という一枚の絵画を切り口に、日本の戦国時代という特異な時代における美術品の価値と、その社会的・政治的機能を徹底的に解明することを目的とします。単なる美術鑑賞史に留まらず、一幅の水墨画が、いかにして武将たちの権威の象徴となり、文化戦略の道具となり、そして彼らの精神性を映し出す鏡となったのかを、多角的な視点から考察します。

「江天暮雪図」は、より大きな画題群である「瀟湘八景図(しょうしょうはっけいず)」の一図です。これは、中国・湖南省の洞庭湖周辺の景勝地とされる風景から、八つの優れた情景を選び出して一組とした画題であり、北宋時代の文人画家・宋迪が創始したと伝えられています 1 。その内訳は以下の八景です。

- 山市晴嵐(さんしせいらん) :山里の市が朝霧に煙る様

- 遠(煙)寺晩鐘(えんじばんしょう) :夕靄の彼方から聞こえる寺の鐘

- 漁村夕照(ぎょそんせきしょう) :夕日に照らされる漁村の風景

- 遠浦帰帆(えんぽきはん) :遠くの浦へ帰る帆船

- 瀟湘夜雨(しょうしょうやう) :瀟湘の地に降る夜の雨

- 洞庭秋月(どうていしゅうげつ) :洞庭湖に映る秋の月

- 平沙落雁(へいさらくがん) :広い砂州に舞い降りる雁の群れ

- 江天暮雪(こうてんぼせつ) :暮れゆく川と空を覆う雪景色

これらは単なる風景画ではなく、晴れと雨、昼と夜、夏と冬といった対照的な要素を組み合わせ、時間や季節、天候の移ろいの中に、自然の雄大さと人間の営みを織り込んだ、高度に洗練された観念的な主題でした 2 。この画題が日本に伝来し、特に戦国の世において特別な価値を持つに至った背景には、その源流に秘められた深い文化的意味と、日本の支配者層による巧みな価値の再創造の歴史が存在したのです。

第一部:瀟湘八景 ― 理想郷の成立と美学

第一章:画題の源流と多層的な文化的意味

「瀟湘」の地理的・文学的再定義

「瀟湘八景図」が日本の戦国武将に受容された背景を理解するためには、まず「瀟湘」という言葉が持つ、地理的範囲を超えた多層的な意味を解き明かす必要があります。従来、瀟湘とは「湖南省の洞庭湖で瀟水と湘水という二つの川が合流する地点」と解釈されてきました。しかし、近年の学術的研究、特に2016年に行われた現地調査の結果によれば、この解釈は地理的な実態とは異なっています 3 。瀟水は湘江の支流であり、両者が合流する永州市は洞庭湖から遠く離れています。

より本質的なのは、文献に見られる「瀟」の語義です。6世紀の地理書『水経註』には「瀟者、水清深也(瀟とは、水の清く深きなり)」とあり、「瀟」が形容詞として「清らかで深い」様を意味していたことがわかります 3 。つまり、「瀟湘」の本来の意味は「清らかで深い湘江」であり、瀟湘八景とは特定の地点の写生画ではなく、湘江流域全体の風景から着想を得た、普遍的かつ観念的な理想郷を描いたものと捉えるべきなのです。

この理想郷としての「瀟湘」の地には、中国の文学史上、二つの重要な物語が投影されてきました。これらが、瀟湘八景に深い精神性を与える源泉となります 3 。

-

Aタイプ:湘妃伝説からの離愁別恨

古代の聖天子・舜が旅先で没した際、その後を追って湘江に身を投げた二人の妃、娥皇と女英の悲劇的な神話です。彼女たちの流した涙が竹に斑模様を残したという「斑竹」の伝説と共に、この地は「閨怨」「別離」「悼亡」といった、離愁や悲哀の情を象徴する場所となりました。 -

Bタイプ:屈原からの貶謫帰隠

戦国時代の楚の政治家・屈原が、無実の罪でこの地に流され、国を憂いながらも受け入れられず、最終的に汨羅(べきら)江に身を投じた物語です。これにより、瀟湘は「左遷」「追放」「不遇」といった政治的失意と、世俗を離れて隠棲する「帰隠」の思想を象負する場所となりました。後世、志を得ない文人や官僚たちは、屈原の境遇に自らを重ね合わせ、この地に深い共感を寄せたのです。

平安時代における受容の素地

これら二つの文学的伝統は、瀟湘八景図が本格的に日本で流行する室町時代よりも遥か以前、平安時代には既に日本に伝来し、知識人層に受容されていました 3 。平安時代の漢詩文を調査すると、「瀟湘」「洞庭」「屈原」といった言葉が頻繁に登場し、特に秋の物悲しい風景と結びつけられて詠まれています 3 。

その代表例が、菅原道真です。彼が政争に敗れて大宰府へ左遷された際に詠んだ詩には、自らの不遇を屈原の境遇に重ね合わせる表現が見られます 3 。これは、瀟湘の地に投影された「貶謫帰隠」のイメージが、日本の知識人にとっても自己の心情を吐露するための重要な文化的コードとなっていたことを示しています。

このように、瀟湘八景図が戦国武将たちに受け入れられたのは、単なる異国趣味や珍しい舶来品への憧憬からだけではありませんでした。その背景には、平安時代から連綿と続く、この画題に込められた文学的・思想的な意味を理解し、共感する文化的な土壌が、日本の支配者層の中に既に形成されていたのです。戦国の動乱を生きる武将たちは、この理想郷の風景の中に、華やかな権力闘争の裏にある孤独や、いつ失脚するとも知れぬ我が身の運命を重ね合わせ、深い精神的な共鳴を見出したのかもしれません。

第二章:日本への伝来と「唐物」としての価値の確立

南宋画僧・牧谿と玉澗の衝撃

瀟湘八景図が日本の美術史において決定的な地位を占めるに至ったのは、鎌倉時代末期から室町時代にかけて、南宋の禅僧画家であった牧谿(もっけい)や玉澗(ぎょくかん)の作品が「唐物(からもの)」として日本にもたらされたことが大きな契機でした 4 。特に牧谿(法諱は法常)の作品は、その後の日本の水墨画に絶大な影響を与えました 6 。

興味深いことに、牧谿の画は中国本国では「筆法が粗野である」として、必ずしも高い評価を得ていたわけではありませんでした 7 。しかし、日本ではその常識にとらわれない大胆な筆致と、墨の濃淡を巧みに操り、湿潤な大気や光の移ろいまで描き出す画法が、禅宗の精神性と深く結びつき、最高の画家として崇拝されるようになります 7 。彼の画風は「和尚様(おしょうよう)」と呼ばれ、日本の水墨画家たちが手本とすべき規範となったのです。

足利将軍家と「東山御物」― 価値の再創造

この牧谿画の価値を決定づけたのが、室町幕府の将軍家、特に三代将軍・足利義満でした。義満は、当時日本にもたらされた牧谿筆と伝わる長大な「瀟湘八景図」の画巻を自らのコレクションに加え、所有者であることを示す鑑蔵印「道有」を捺しました 7 。この「道有」とは義満が出家した後の法名であり、この印が捺された美術品群は、後に「東山御物(ひがしやまごもつ)」として知られる、将軍家コレクションの最高峰として位置づけられます 9 。

ここで、日本の美術史上、極めて重要な出来事が起こります。義満、あるいは後の将軍が、この長大な画巻を八つの場面に切断し、それぞれを掛軸に仕立て直したのです 11 。この行為は、単に物理的な形状の変更に留まるものではありませんでした。それは、美術品の鑑賞形態、ひいてはその社会的機能を根底から変革する、画期的な「価値の再創造」であったと言えます。

この変革の過程を追うと、戦国時代にこの絵画が果たした役割がより鮮明になります。

- 鑑賞形態の転換 :元々の「画巻」という形式は、所有者が手元で少しずつ広げながら、物語や風景の連続的な移ろいを時間軸に沿って体験する、極めて私的で内面的なメディアでした。

- 空間との結合 :一方、切断されて生まれた「掛軸」は、当時確立しつつあった書院造の「床の間」という、公的な空間装置に飾られることを前提としていました。床の間は、主人が客と対面し、儀礼を行うための舞台であり、そこに飾られる道具は主人の格式や教養を客に示すための重要な要素でした。

- 社会的機能の変化 :この切断・改装によって、「瀟湘八景図」は個人的に「読む」ものから、公的に「見せる」ものへとその性格を大きく転換させました。個人の楽しみのための美術品から、権力と文化資本を誇示するための政治的・社会的な道具へと、その役割が移行したのです。

足利将軍家によるこの価値の再創造こそが、後の戦国武将たちが茶の湯の会合(茶会)において「名物」と呼ばれる道具を披露し、互いのステータスを競い合う文化の土台を準備しました。つまり、この切断行為によって、「江天暮雪図」をはじめとする瀟湘八景の各図は、戦国の世にふさわしい「政治的な価値」を帯びることになったのです。

第二部:「江天暮雪図」と戦国大名

第三章:権威の象徴 ― 六角家と『松屋名物集』

『松屋名物集』の記述とその意味

戦国時代の「江天暮雪図」を巡る具体的な所有者として、まず名前が挙がるのが近江守護・六角氏です。奈良の塗師であり、代々茶人として知られた松屋家に伝わる茶道具の名物帳『松屋名物集』に、「江天暮雪図 筆者不詳 六角承禎(じょうてい)所持」という記録が見られます 13 。この短い記述には、戦国時代の美術品の価値を理解する上で、二つの重要な示唆が含まれています。

一つ目は、六角氏という名門大名がこの絵を所持していたという事実そのものです。六角氏は京に隣接する近江国を本拠とし、室町幕府においても重きをなした名家でした。地理的な利から中央の先進文化を積極的に受容し、唐物茶壺などの名物を蒐集するなど、文化的に洗練された大名として知られていました 15 。彼らが「江天暮雪図」のような高度な水墨画を所有していたことは、その文化的権威を裏付けるものであり、六角家が単なる武辺一辺倒の勢力ではなく、教養と美意識を兼ね備えた支配者であることを内外に示す意味合いを持っていました。

「筆者不詳」の名物が語る価値基準

二つ目の、そしてより重要な示唆は、この絵が「筆者不詳」と記録されている点です。足利将軍家が所蔵した牧谿筆の「瀟湘八景図」が、その作者名と「道有」印によって最高の価値を保証されていたのとは対照的です。

この事実は、戦国時代の「名物」の価値基準が、単一ではなかったことを物語っています。作品の価値は、必ずしも作者の知名度(ブランド)だけで決まるものではありませんでした。「誰がそれを描いたか」という情報と同じくらい、あるいはそれ以上に、「誰がそれを所持してきたか」という来歴(伝来、物語)が、その価値を大きく左右したのです。

この現象の背景には、以下のような価値形成の力学が存在します。

- 牧谿のような著名な画家の作品は、その作者名自体が価値の源泉となります。

- しかし、六角家が所持した「江天暮雪図」は、作者が不明であるにもかかわらず、名物として茶会記に記録されるほどの価値を認められていました。

- これは、近江守護という名門であり、文化的な先進大名であった六角家が所有したという事実そのものが、作品に新たな権威とブランド価値を付与したことを意味します。

- つまり、戦国・茶の湯の世界では、「作品が本来持つ美術的価値」と「所有者の権威」が相互に影響し合い、時には後者が前者を凌駕するほどの価値を生み出すことがありました。六角家所持の「江天暮雪図」は、この時代の価値観を象徴する典型的な事例と言えるでしょう。作品が所有者を選び、同時に所有者が作品の価値を創造する。このダイナミックな関係性こそ、戦国時代の名物文化の核心にあったのです。

第四章:西国の覇者と文化戦略 ― 大内・陶氏の「江天暮雪図」

『松屋名物集』のもう一つの記述

『松屋名物集』は、「江天暮雪図」のもう一人の所有者として、大内家臣であった陶(すえ)家の名を挙げています [User's prompt]。この記述は、戦国時代の権力構造と文化財の所有パターンとの間に、密接な関係があったことを示唆しています。

大内文化圏と勘合貿易

陶氏の主家である大内氏は、周防国(現在の山口県)を本拠とし、室町時代から戦国時代にかけて西日本に絶大な勢力を誇った守護大名です。彼らの力の源泉は、日明勘合貿易の主導権を握り、莫大な富を蓄積したことにありました 17 。大内氏は、日本から刀剣や銅、硫黄などを輸出し、明からは銅銭や陶磁器、書物、絹織物といった最新の「唐物」を輸入しました 19 。

この貿易によって、大内氏の本拠地・山口は「西の京」と称されるほどの繁栄を極め、京の都から逃れてきた公家や文化人たちが集う、一大文化センターとなりました。大内義隆の時代には、ザビエルにキリスト教の布教を許可するなど、国際色豊かな文化が花開きました 20 。大内人形にその名を残すように、大内文化は洗練されたものであり 21 、彼らが所有する唐物は、その経済力と文化的な先進性の象徴でした。

美術品所有にみる中央と地方の権力構造

このような背景の中、大内家の筆頭重臣であった陶氏が「江天暮雪図」を所持していたという事実は、極めて象徴的です。これは、戦国時代の権力構造が、美術品の所有形態にも色濃く反映されていたことを示しています。

この所有関係から、当時の権力と文化のあり方を読み解くことができます。

- 権力の分散化と文化資本 :室町幕府の権威が失墜し、中央集権が崩壊していく中で、地方の有力大名が独自の経済力と軍事力を背景に台頭しました。大内氏はその筆頭であり、勘合貿易を通じて幕府を介さずに独自のルートで文化資本(唐物)を蓄積することが可能でした。

- 主家と重臣の関係性 :その重臣である陶氏が「江天暮雪図」という一級の美術品を所有していたことは、単に陶氏個人の趣味や財力を示すだけではありません。それは、主家である大内家全体の文化的・経済的な実力の厚みを物語るものでした。

- 下剋上の時代の緊張感 :しかし、同時に、この事実は戦国時代特有の緊張関係をも内包しています。主君・大内義隆が文治的な活動に傾倒する一方で、武断派の重臣・陶晴賢(隆房)は、その軍事的な実権を握っていました 22 。実力を持つ重臣が、主君に匹敵するほどの文化財を所有するという状況は、いつ主従関係が逆転してもおかしくない「下剋上」の時代の空気を象徴しているとも解釈できます。美術品の所有は、忠誠の証であると同時に、自らの権勢を誇示し、主君を牽制する含みを持っていた可能性も否定できません。

このように、陶氏の「江天暮雪図」所有は、中央の足利将軍家とは異なる、地方の巨大権力が形成した独自の文化圏の存在と、その内部に潜む戦国時代ならではの複雑な権力力学を、雄弁に物語っているのです。

第五章:名物の流転 ― 天下人たちの瀟湘八景

権力の象徴としての継承

足利将軍家の権威が地に落ちると、彼らが蒐集した「東山御物」は散逸し、戦国の覇者たちの手に渡っていきます。中でも、牧谿筆と伝わる「瀟湘八景図」の掛軸群は、単なる美術品を超え、天下人の権威と正統性を象徴する特別な「レガリア(王権の象徴)」としての意味合いを帯びるようになりました。

その来歴を追うと、日本の権力の中心が誰であったかが明確にわかります。足利将軍家の手を離れた後、これらの名画は、まず織田信長の所有となります 7 。信長は、茶の湯を政治的に利用した最初の武将であり、名物道具を家臣への恩賞として与える「名物狩り」を行いました。彼にとって、旧支配者である足利将軍家由来の名物を所有することは、自らが新たな支配者であることを宣言する行為に他なりませんでした。

信長の死後、これらの至宝は豊臣秀吉の手に渡り、さらに秀吉の死後は徳川家康がこれを継承しました 6 。そして、徳川将軍家や尾張徳川家などの御三家に秘蔵されることになります 25 。このように、牧谿の「瀟湘八景図」は、足利義満から信長、秀吉、家康へと、天下統一の覇者たちの間をあたかも王権の証のように受け継がれていったのです。

茶会記にみる名画の役割

これらの名画が、実際にどのように政治の場で機能したかは、『天王寺屋会記』のような当時の茶会記から窺い知ることができます 27 。茶会は、武将たちが一時の静寂を楽しむ場であると同時に、互いの腹を探り、同盟関係を確認し、あるいは威圧するための、熾烈な政治交渉の舞台でもありました。

その中心である床の間に、牧谿筆の「瀟湘八景図」が掛けられる時、それは圧倒的な存在感を放ちました。その絵は、主人の経済力、教養、そして何よりも「この名物を所有するに足る人物である」という格を示す、無言の切り札となったのです。客人はその絵を賞賛することで主人への敬意を表し、その道具組から主人の意図を読み取ろうとしました。

諸大名への拡散

天下人だけでなく、各地の有力な戦国大名たちもまた、瀟湘八景図を熱心に求めました。玉澗筆と伝わる「遠浦帰帆図」は、足利将軍家から連歌師の宗長を経て、小田原の北条氏、駿河の今川義元の手に渡り、桶狭間の戦いの後、最終的に秀吉・家康へと渡っています 24 。この一つの掛軸の流転史だけでも、戦国時代の権力者の栄枯盛衰が凝縮されています。

この画題が武家社会全体で、最高の教養であり、誰もが欲するステータスシンボルとして共有されていたことは、戦国武将たちが武力だけでなく、文化的な権威によっても自らの支配を正当化しようとしていたことを示しています。

【表1】伝牧谿筆・玉澗筆「瀟湘八景図」主要作例の来歴と現所蔵先

以下に、本章で述べた名画の複雑な流転史を、現存する主要な作例について整理します。この表は、文化財がいかに権力者の間を移動し、歴史を物語ってきたかを具体的に示しています。

|

画題 |

筆者(伝) |

主要な来歴(足利義満以降の著名な所有者) |

現所蔵先 |

文化財指定 |

典拠 |

|

漁村夕照図 |

牧谿 |

足利家→(諸家)→根津家 |

根津美術館 |

国宝 |

9 |

|

遠浦帰帆図 |

牧谿 |

足利家→織田信長→(諸家)→五島家 |

五島美術館(京都国立博物館寄託) |

重要文化財 |

7 |

|

煙寺晩鐘図 |

牧谿 |

足利家→(諸家)→畠山家 |

畠山記念館 |

国宝 |

7 |

|

平沙落雁図 |

牧谿 |

足利家→(諸家)→佐竹家→出光家 |

出光美術館 |

国宝 |

7 |

|

洞庭秋月図 |

牧谿 |

足利家→徳川家康→尾張徳川家 |

徳川美術館 |

重要文化財 |

26 |

|

瀟湘夜雨図 |

牧谿 |

足利家→(諸家)→毛利家 |

個人蔵 |

重要文化財 |

7 |

|

江天暮雪図 |

牧谿 |

足利家→(諸家)→(不明) |

個人蔵 |

(指定なし) |

30 |

|

山市晴嵐図 |

牧谿 |

足利家→(不明) |

所在不明(模本のみ現存) |

- |

6 |

|

遠浦帰帆図 |

玉澗 |

足利家→宗長→北条家→今川義元→秀吉→家康→尾張徳川家 |

徳川美術館 |

重要文化財 |

24 |

第三部:日本文化への浸透と展開

第六章:日本的風景への転換と画題の継承

「見立て」の文化 ― 日本各地の八景

瀟湘八景図が日本の文化に与えた影響は、戦国大名による名物の蒐集だけに留まりませんでした。より広く、深く、日本の美意識そのものに浸透していったのです。その最も特徴的な現れが、「見立て」の文化です。

「見立て」とは、あるものを別のものになぞらえて楽しむ、日本文化に特有の美的遊戯です。人々は、中国の観念的な理想郷である瀟湘八景の形式を、自国の身近な風景に当てはめ、新たな価値を発見していきました 32 。その代表例が、琵琶湖の南西岸の風景を選んだ「近江八景」です 9 。石山寺の秋の月を「洞庭秋月」に、比良山の夕暮れの雪を「江天暮雪」に、瀬田の唐橋に沈む夕日を「漁村夕照」になぞらえることで、見慣れた風景が古典的な詩情を帯び、新たな魅力を持つようになったのです。

この「見立て」は全国に広がり、後に「金沢八景」など、日本各地で独自の「八景」が生まれるきっかけとなりました 32 。これは、外来の高度な文化をそのまま模倣するのではなく、自国の文脈に巧みに取り込み、翻訳し、新たな文化として昇華させるという、日本文化の持つ卓越した受容と創造の能力を示す好例と言えるでしょう。

後世の画家たちによる挑戦

瀟湘八景、とりわけ「江天暮雪図」の画題は、戦国時代以降も日本の画家たちにとって、自らの技量と精神性を示すための重要なテーマであり続けました。多くの巨匠たちがこの古典的画題に挑み、先人の模倣に終わらない、独自の解釈と画法による新たな傑作を生み出していきました。

- 雪舟とその後継者たち :室町時代の巨匠・雪舟等楊もまた瀟湘八景図を描いており、その画法は後の画家に大きな影響を与えました 34 。特に、毛利家の御用絵師となった雲谷派の画家たちは、雪舟の画法を流派の様式として整理・継承し、江戸時代初期に特徴的な、平明で整然とした瀟湘八景図を制作しています 35 。

- 長谷川等伯 :安土桃山時代に活躍した長谷川等伯は、50代半ばの力作として、広大な空間表現が圧巻の「瀟湘八景図屏風」を残しています 36 。モチーフを大胆に配置し、壮大な自然観を表現したこの作品は、戦国末期の気風を反映していると言えます。

- 池大雅 :江戸時代中期の文人画家・池大雅は、生涯にわたって繰り返し瀟湘八景の画題に取り組みました 38 。特に晩年の作とされる扇面に描かれた「江天暮雪図」では、たっぷりと墨を含んだ自在な筆遣いで、雪の質感や吹雪の動感を巧みに表現しており、古典的な画題が、より個人的で自由な表現の場へと昇華されていく過程を見ることができます。

これらの作例は、「江天暮雪図」という一つの画題が、時代を超えて日本の画家たちの創造性を刺激し続け、それぞれの時代の美意識を映し出しながら、豊かに展開していったことを示しています。

結論:時代を映す鏡としての「江天暮雪図」

本報告書は、「江天暮雪図」という一幅の水墨画を巡る歴史を、日本の戦国時代という文脈から多角的に考察してきました。その過程で明らかになったのは、この絵画が単なる美術品ではなく、時代と社会の力学の中で、極めて重層的な意味を付与された文化装置であったという事実です。

中国の「清らかな湘江」という観念的な理想郷を描いた絵画は、日本に伝来し、足利将軍家によって鑑賞形態が変革されたことで、まず公的な権威の象徴としての価値を獲得しました。そして、中央の権威が揺らぐ戦国の世において、この絵画はさらに多様な価値を帯びることになります。

- 美術的価値 :牧谿や玉澗といった巨匠の名と結びついた作品は、その卓越した水墨の技術と芸術性によって、それ自体が最高の価値を持つものとして珍重されました。

- 来歴的価値 :六角家が所持した「筆者不詳」の絵が名物とされたように、作品の価値は「誰が所持してきたか」という物語によっても創造されました。名門大名の所有という事実が、作品に新たな権威を付与したのです。

- 政治的価値 :足利将軍家から信長、秀吉、家康へと受け継がれた名画は、天下人の正統性を証明するレガリアとしての役割を果たしました。茶会という政治の舞台で披露されることで、それは武将たちの権力、教養、そして野心を映し出す、無言の外交手段となったのです。

戦国の動乱期、武将たちはこの静謐な雪景色に何を見たのでしょうか。ある者は、そこに世俗を離れた隠遁への憧れを見たかもしれません。またある者は、雪に閉ざされた孤独な風景に、天下を目指す自らの孤高の精神を重ね合わせたかもしれません。あるいは、激しい権力闘争の合間に、ただ一瞬の心の安らぎを求めたのかもしれません。

確かなことは、「江天暮雪図」が、それを所有し、鑑賞した人々の心を映し出す鏡として機能したということです。時代ごとに新たな価値を付与されながら、この画題は今日まで伝えられてきました。戦国の武将たちがこの絵に馳せた思いを想像する時、我々は単なる美術鑑賞を超えて、歴史と文化の深遠な対話に参加することができるのです。

引用文献

- 瀟湘八景図 | Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/old/jp/theme/floor2_3/f2_3_koremade/cyuse_20170117.html

- 瀟湘八景図を楽しむ(しょうしょうはっけいずをたのしむ) - 博物館ディクショナリー- 京都国立博物館 https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/70shosho/

- 「瀟湘八景」の伝来に関する新知見 - The University of Osaka ... https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/65047/jjsd70_021.pdf

- 瀟湘八景 | 豊橋市美術博物館 https://toyohashi-bihaku.jp/bihaku02/%E7%BE%8E%E8%A1%93%E8%B3%87%E6%96%99/%E7%80%9F%E6%B9%98%E5%85%AB%E6%99%AF/

- 秋冬山水図屏風 しゅうとうさんすいずびょうぶ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/548615

- 牧谿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E8%B0%BF

- 伝牧谿筆 遠浦帰帆図―瀟湘八景図について― (でんもっけいひつ ... https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/42mokkei/

- 牧谿筆『江天暮雪図』とちょっと眉唾な伝牧谿筆『竹虎図』 | 鑑賞レポート - アートアジェンダ https://www.artagenda.jp/reviews/detail?event_id=7573&user_id=2603

- 絵画|漁村夕照図(伝牧谿筆)[根津美術館/東京] - WANDER 国宝 https://wanderkokuho.com/201-00101/

- 遠浦帰帆図 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=100999&content_part_id=000&content_pict_id=0

- 漁村夕照図 - 根津美術館 https://www.nezu-muse.or.jp/sp/collection/detail.php?id=10390

- 遠浦帰帆図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/588199

- 茶湯秘抄 – 丸善ジュンク堂書店ネットストア https://www.maruzenjunkudo.co.jp/products/9784473043375

- 茶湯秘抄 (茶書古典集成 7) - 神津朝夫 - ブクログ https://booklog.jp/item/1/4473043371

- 傳統文化見學:「池坊花道教室」體驗京都的生活美學! - 大阪 https://osaka.letsgojp.com/archives/90741/

- 唐物茶壺(松花) - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/169505

- 大内氏勘合貿易印等関係資料 - 山口県の文化財 https://bunkazai.pref.yamaguchi.lg.jp/bunkazai/detail.asp?mid=80038&pid=bl

- 唐 物の流通と消費 関周一 - 国立歴史民俗博物館学術情報リポジトリ https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/1022/files/kenkyuhokoku_092_05.pdf

- 山口歴史探訪 西国一の大名大内氏の足跡を訪ねて 17 大内義興4 大内氏の勘合貿易 https://4travel.jp/travelogue/11878596

- さらば!! 西国一の大名・大内氏「最後の当主」大内義長 - ふくの国 山口 https://happiness-yamaguchi.pref.yamaguchi.lg.jp/kiralink/202303/yamaguchigaku/index.html

- 【大内義隆③】運命の分かれ道となった猛将・陶晴賢とは? | ライター『原田ゆきひろ』のブログ https://aeroporto-tokyo.com/oouti-yoshitaka3/

- 陶晴賢の辞世 戦国百人一首65|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/n4137472f4f97

- 陶晴賢(1/2)「西国無双の侍大将」と呼ばれた男 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/human/889/

- 遠浦帰帆図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/18744

- 漁村夕照図 ぎょそんせきしょうず - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/65439

- 洞庭秋月図 - 名古屋・徳川美術館 | The Tokugawa Art Museum https://www.tokugawa-art-museum.jp/collections/%E6%B4%9E%E5%BA%AD%E7%A7%8B%E6%9C%88%E5%9B%B3/

- 天王寺屋会記 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002005352

- 天王寺屋会記 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%B1%8B%E4%BC%9A%E8%A8%98

- 遠浦帰帆図 えんぽきはんず - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/18744

- 瀟湘八景 - Open GadaiWiki http://www.arc.ritsumei.ac.jp/opengadaiwiki/index.php/%E7%80%9F%E6%B9%98%E5%85%AB%E6%99%AF

- 雪舟と探幽の「瀟湘八景」そして蕪村の「夜色楼台図」(その二) - 新「俳諧と美術」 https://yahan.seesaa.net/article/2017-04-07.html

- 描かれた「八景」をめぐる | 錦絵と写真でめぐる日本の名所 | NDLギャラリー | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/gallery/landmarks/column/hakkei

- 日本における「八景」について~景物の歴史的変遷を中心に~* https://www.slis.tsukuba.ac.jp/grad/assets/files/pub/2009/isidate.pdf

- 江天暮雪図 こうてんぼせつず - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/65467

- 瀟湘八景図 | やまぐちバーチャルアートミュージアム https://vam-yamaguchi.com/item2_08/

- 瀟湘八景図屏風 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/433757

- 瀟湘八景図屏風 しょうしょうはっけいずびょうぶ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/433757

- 雪舟と探幽の「瀟湘八景」そして蕪村の「夜色楼台図」(その四) - ブログ俳諧鑑賞 http://yahantei.blogspot.com/2017/04/blog-post_25.html