波濤図

長谷川等伯「波濤図」は、戦国・桃山時代の荒ぶる魂と等伯の野心を映す傑作。金と墨の対比、和漢融合の画風で空間を演出し、画壇の覇権争いを経て後世に影響を与えた。

長谷川等伯筆「波濤図」の総合的考察:戦国・桃山という時代精神の投影

序章:荒ぶる魂の顕現―長谷川等伯筆「波濤図」

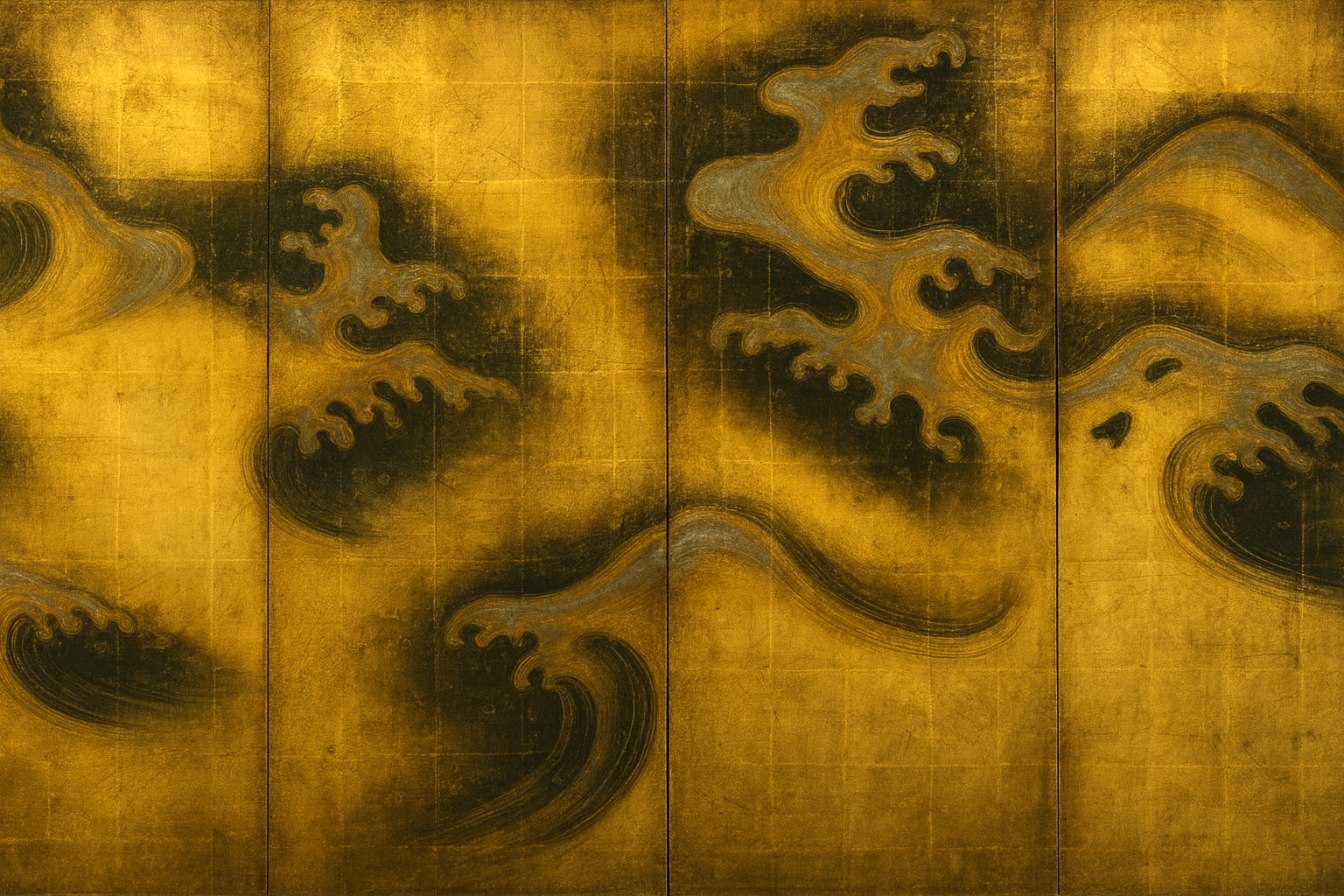

京都東山に佇む古刹、永観堂禅林寺。その静寂な境内に、桃山時代の激しい気風を今に伝える一双の絵画が秘蔵されている。長谷川等伯(1539-1610)の筆による重要文化財「波濤図」である。金色の雲霞がたなびく間から、黒々とした岩塊が鋭く突き出し、そこに墨一色で描かれた荒波が砕け散る。その渦巻く様は、観る者を圧倒する力動感に満ち溢れている 1 。

この作品は、単なる美しい風景画として捉えるべきではない。それは、下剋上が常であった戦国・桃山という時代の荒ぶる魂、そして能登の一介の絵仏師から身を起こし、天下の画壇に君臨した狩野派に敢然と戦いを挑んだ絵師・長谷川等伯自身の、野心と気迫を映し出す鏡である。本作が元来、寺院の空間を飾る襖絵であったという事実は、この絵画が単なる鑑賞物ではなく、特定の空間において、ある種の精神性を現出させるための装置として意図されていたことを示唆している 2 。

本報告は、この「波濤図」という傑作を多角的に分析し、その様式と技法、作者である長谷川等伯の波乱の生涯、そして彼が生きた時代の精神性を深く掘り下げるものである。一枚の絵画を基点として、桃山美術の本質、等伯という画家の実像、そして彼をとりまく時代のダイナミズムを解き明かすことを目的とする。

第一章:作品概説―金と墨が織りなす動律

基礎情報

長谷川等伯筆「波濤図」に関する基礎情報は以下の通りである。

- 作品名 : 波濤図(はとうず)。渦を巻く海が阿波の鳴門海峡を想起させることから、「阿波鳴門図」という異称も持つ 3 。

- 作者 : 長谷川等伯 2 。

- 所蔵 : 京都市・永観堂禅林寺 1 。

- 材質・技法 : 紙本金地墨画。水墨で波と岩を描いた上に、金箔で雲や霞の形を貼り付けるという、特異な技法が用いられている 1 。

- 寸法・形状 : 元は襖絵であったものを、現在は十二幅の掛幅に改装されている。各幅の寸法は、縦185.0cm、横140.5cmである 1 。

- 制作年代 : 桃山時代(16世紀から17世紀初頭)の作と推定される 1 。

- 文化財指定 : 重要文化財に指定されている 3 。

来歴と形態の変遷

本作の来歴で最も重要な点は、その本来の姿が掛幅ではなく、禅林寺の仏間(釈迦堂)の南北両側面を飾る襖絵であったという事実である 2 。襖絵は、城郭や寺院の大広間を装飾し、その空間の格式や主の権威を示すための主要な芸術媒体であった。桃山時代において、障壁画は建築と一体となり、空間全体で一つの世界観を演出する役割を担っていた 7 。

「波濤図」が襖絵であったということは、この作品が鑑賞者を三方から取り囲み、室内にいながらにして荒れ狂う海辺に立つかのような、強烈な体験をもたらすことを意図していたと考えられる。座して対峙する者の目の高さに、岩に砕け散る激しい波濤が広がるという構図は、堂内の静謐な空気と劇的な対照をなし、鑑賞者に深い精神的な感興を呼び起こしたであろう 2 。この空間演出は、自然の脅威や美しさといった根源的な力を支配下に置き、自らの権威の象徴として空間に取り込もうとした、桃山時代の武将たちの世界観を色濃く反映している。後世、保存上の理由などから襖から剥がされ、現在の十二幅の掛幅へと改装された。これにより、元来の空間的な連続性は失われたものの、作品を一枚一枚詳細に鑑賞することが可能となった 2 。

第二章:様式と技法の分析―等伯の印章

作者比定の根拠

「波濤図」は、古くは狩野派の始祖である狩野元信の作として寺に伝えられていた 3 。しかし、近代以降の美術史研究の進展に伴い、その様式的な特徴から長谷川等伯の真筆と結論付けられた。

その決定的な根拠となったのが、岩の描法である。角張った部分(圭角)を強く意識し、擦れたような効果(渇筆)を巧みに用いながら、直線的な墨線を平行に引き重ねて岩の量感と質感を表すこの独特な技法は、斧で断ち割ったような力強い描線であることから「斧劈皴(ふへきしゅん)」と呼ばれる。この描法は、等伯が慶長四年(1599年)に制作した大徳寺塔頭・隣華院の「山水図襖」に見られる岩の表現と完全に一致しており、今日では等伯の作であることを疑う者はいない 3 。

芸術的特徴

「波濤図」の芸術的価値は、その大胆な構図と卓越した技法にある。

- 動と静の対比 : 画面の主役は、鋭く屹立する岩塊に激しく打ち寄せ、渦を巻く波濤の圧倒的な「動」である。一方で、画面を水平に横切る金色の雲霞は、静謐で装飾的な「静」の要素として機能している。この動と静の劇的な対比が、画面に強烈な緊張感とリズムを生み出している 1 。

- 金と墨の交響 : 本作は「金地墨画」と分類されるが、一般的な金碧画(金箔を貼った画面に濃彩で描く画)とは制作の順序が異なる。まず水墨画として波と岩を完成させた後、その上から金箔で整形した雲形を貼り付けているのである 3 。この特異な手法は、等伯の戦略的な意図を物語っている。彼が活躍した桃山時代は、権力者たちが城郭や寺院の装飾に、富と権力の象徴である金の輝きを求めた時代であった 7 。しかし、画面全体を金で覆ってしまうと、水墨画の生命線である墨の濃淡や筆致の妙味が損なわれかねない。等伯はこの手法によって、自らの真骨頂である力強い水墨表現を一切犠牲にすることなく、時代の要求する豪華絢爛さをも作品に加えることに成功した。これは、自身の芸術的矜持と市場の需要とを両立させる、極めて高度な「ハイブリッド戦略」の結実であった。

- 和漢融合の画風 : 中国の宋・元画に由来する水墨画(漢画)の力強い筆法と、日本の伝統的な絵画である大和絵を想起させる装飾的な金雲の組み合わせは、等伯の作品に共通する特徴である 2 。彼は、やまと絵の持つ情趣的な美しさと、漢画の持つ闊達な墨技を一つの画面に融合させ、和と漢の境界を越えた、全く新しい波濤表現を創造した。これは、中世の波濤表現とは一線を画すものであり、近世絵画の幕開けを告げる革新的な試みであった 4 。

第三章:長谷川等伯の生涯と芸術―能登の絵仏師から桃山の巨匠へ

「波濤図」の持つ力強さと革新性を理解するためには、作者である長谷川等伯の生涯を辿る必要がある。彼の人生は、戦国時代特有の「成り上がり」を体現した、波乱に満ちたものであった。

能登時代から上洛へ

天文8年(1539年)、等伯は能登国七尾(現在の石川県七尾市)に生まれる。当初は長谷川信春と名乗り、養家が熱心な日蓮宗の信者であったことから、法華宗関連の仏画や肖像画を手がける絵仏師として活動を開始した 10 。現存する初期の作品からは、既にこの時点で都の絵師に劣らない高度な画技と、良質な顔料を駆使するだけの基盤を持っていたことが窺える 12 。

元亀2年(1571年)頃、33歳にして妻子を伴い京へ上る。これは、故郷能登の戦乱を避けるとともに、絵師として天下に名を成さんとする大いなる野心からの決断であった 10 。しかし、当時の京都画壇は、室町幕府の御用絵師として代々その地位を築いてきた狩野派が、狩野永徳という天才的な指導者の下で絶頂期を迎えていた 14 。地方出身の新参者である等伯にとって、それはあまりにも高く、厚い壁であった。

雌伏と飛躍

上洛後の等伯は、一説には狩野派の門を叩いたとも言われるが、その一門主義的な体制に馴染めず、すぐに独立した道を歩み始める 10 。彼はこの雌伏の時代に、狩野派のみならず、中国の宋・元画や、室町時代の水墨画など、様々な流派の画法を貪欲に吸収し、自らの画風を確立するための礎を築いた 10 。

彼の運命を大きく変えたのが、当代随一の文化人であり、豊臣秀吉の茶頭でもあった千利休との出会いであった 10 。利休をはじめとする堺の富商や、大徳寺などの禅宗寺院との間に築かれた人脈は、等伯にとって強力な後ろ盾となった。天正17年(1589年)、利休が寄進した大徳寺山門の天井画・柱絵の制作という大仕事を得て、等伯の名は京の都に広く知れ渡ることになる 12 。

「雪舟五代」の標榜と悲劇

等伯は、自らの芸術的系譜を権威づけるため、室町水墨画の巨匠・雪舟等楊の後継者を自任し、慶長4年(1599年)頃から作品に「自雪舟五代」と署名し始める 18 。これは、歴史的な師弟関係の正確さよりも、狩野派に対抗するためのブランド戦略としての意味合いが強い。彼の芸術は、単なる美の探求に留まらず、画壇という戦場を生き抜くための、極めて戦略的な営為と不可分であった。

しかし、彼の栄光には常に影が付きまとった。最大の理解者であった利休は秀吉の命により自刃 20 。さらに、文禄2年(1593年)、自らの後継者として大きな期待を寄せていた長男・久蔵が26歳の若さでこの世を去るという悲劇に見舞われる 12 。これらの相次ぐ喪失体験は、等伯の心に深い傷を残したが、同時に彼の芸術を内省的で深遠なものへと昇華させる契機ともなった。晩年の傑作、国宝「松林図屏風」に漂う静寂と寂寥感は、こうした人生の苦悩を経て到達した境地であったと言えよう 20 。

第四章:戦国・桃山という時代精神―権力者の美意識と障壁画

長谷川等伯が生きた桃山時代は、長く続いた戦乱の世が終わりを告げ、新たな秩序が形成される、エネルギーに満ちた変革の時代であった。この時代の文化は、二つの対照的な美意識によって特徴づけられる。

一つは、織田信長や豊臣秀吉といった天下人が好んだ、権力と富を誇示するための豪華絢爛で「華やかな」美意識である 7 。彼らは安土城や大坂城、聚楽第といった巨大な城郭を築き、その内部を金箔で埋め尽くした金碧障壁画で飾らせた。これらの障壁画は、空間を黄金色に輝かせ、訪れる者を圧倒することで、主の絶対的な権威を視覚的に示すための政治的な装置であった 9 。狩野永徳の「唐獅子図屏風」や「檜図屏風」に見られる、画面からはみ出すほどの巨大なモチーフと力強い筆致は、まさしくこの時代の豪壮な気風を体現している 8 。

もう一つの潮流は、千利休によって大成された「わび・さび」に代表される、内省的で静謐な「冷え」の美意識である 25 。華美な装飾を削ぎ落とし、簡素なものの中に深い精神性を見出そうとするこの美意識は、豪華絢爛な桃山文化の中で、もう一つの重要な精神的支柱を形成した。

「波濤図」は、この二つの潮流が交錯する時代の中で、前者の「華やかさ」や「豪壮さ」を色濃く反映した作品と言える。荒れ狂う波と屹立する岩という主題は、力と力が激しくぶつかり合う戦国乱世そのもののメタファーと解釈できる。そして金と墨のダイナミックな対比、迫力に満ちた画面構成は、まさに桃山時代らしい気風の表れである 1 。

しかし、この作品にはさらに深い時代の精神が刻まれている。それは、自然に対する人間中心的な世界観である。中世以前、自然は人間を超越した畏怖の対象であった。しかし、自らの力で城を築き、国を治め、天下を統一しようとした戦国の武将たちにとって、自然は克服し、支配すべき対象でもあった。「波濤図」は、人間を寄せ付けない自然の最も荒々しい力を描きながら、それを襖絵として室内に取り込み、安全な場所からの鑑賞の対象へと変えている。この構造は、自然の根源的な力さえも人間の権威の下に「飼いならし」、自らの空間を飾る装飾とすることができるという、この時代の権力者の傲慢ともいえる自信を映し出している。それは単なる自然賛歌ではなく、自然を克服しようとする桃山時代の人間精神の深層を映し出す、文化的な産物なのである。

第五章:狩野派との相克―画壇の覇権を巡る闘争

等伯の芸術を語る上で、最大のライバルであった狩野派、とりわけその総帥・狩野永徳との熾烈な覇権争いを避けて通ることはできない。この対立は、単なる芸術上の流派の違いに留まらず、桃山時代の社会構造を反映した、利権を巡る経済的・政治的な闘争であった。

画壇の独占者・狩野派

等伯が上洛した当時、狩野派は単なる絵師集団ではなく、宮中や幕府、有力大名からの大規模な障壁画制作という「利権」を独占する、一種のギルド(座)として機能していた 14 。彼らは初代・正信以来受け継がれてきた秘伝の画法と、強固な政治的コネクションを武器に、他の絵師の参入を許さない牙城を築いていた 30 。永徳の指導の下、安土城や大坂城といった国家的なプロジェクトを次々と手掛ける狩野派は、まさに画壇の絶対王者であった 31 。

等伯の挑戦と直接対決

この巨大な権威に対し、等伯は「打倒・狩野派」を掲げ、周到な戦略をもって挑んだ 22 。彼は狩野派の集団制作体制を模倣し、息子・久蔵を中心に弟子を育成して「長谷川派」を組織 22 。同時に、千利休や前田玄以といった有力者を後ろ盾とし、狩野派の手が回らない寺社への営業活動を通じて、着実に実績と人脈を築いていった 14 。

そして天正18年(1590年)、等伯はついに直接対決に打って出る。狩野派が独占するはずであった後陽成天皇の御所の障壁画制作の仕事に、割り込もうと画策したのである 22 。これは狩野派の利権に対する明白な挑戦であった。危機感を抱いた永徳は、あらゆる政治力を駆使してこれを阻止することに成功する 14 。しかし、この一件が与えた心労と日頃の激務が祟ったのか、永徳はその直後に急逝してしまう 32 。

時代の転換点

絶対的な指導者を失った狩野派が混乱する中、等伯に千載一遇の好機が訪れる。豊臣秀吉が夭折した愛児・鶴松の菩提を弔うために建立した祥雲寺(現在の智積院)の障壁画制作という、本来であれば狩野派が担うべき国家的な大事業を、長谷川派が全面的に受注することになったのである 19 。この事業の成功により、長谷川派は名実ともに狩野派と並び立つ存在となり、画壇の勢力図は大きく塗り替えられた 29 。

様式の比較:「波濤図」と「唐獅子図屏風」

等伯と永徳、二人の巨匠の芸術性の違いは、それぞれの代表作を比較することでより鮮明になる。

|

比較項目 |

長谷川等伯筆「波濤図」 |

狩野永徳筆「唐獅子図屏風」(参考作品) |

|

主題 |

自然の荒々しい力(波と岩) |

権威と力の象徴(伝説上の獅子) |

|

構成 |

画面全体を覆う動的な構成、緊張感 |

中心にモチーフを据える巨木様式、安定感 |

|

筆致 |

鋭く直線的な墨線、計算された構成美 |

豪放磊落、生命力溢れる力強い描線 |

|

色彩 |

金と墨の劇的な対比、装飾性と厳しさ |

金地に鮮やかな濃彩(著色)、明快な華やかさ |

|

鑑賞者への印象 |

ダイナミズム、自然への畏怖、緊張感 |

威圧感、豪壮さ、絶対的な権力 |

この表が示すように、両者は同じ桃山時代の「強さ」というテーマを追求しながらも、その表現方法は対照的であった。永徳が権力の象徴を直接的に描き、観る者を威圧するような画面を創造したのに対し、等伯は自然の根源的なエネルギーを描き出すことで、より普遍的で内面的な力強さを表現した。この違いこそが、両者の芸術的個性の本質を物語っている。

第六章:「波濤図」の歴史的意義と後世への影響

「波濤図」は、長谷川等伯の画業全体、そして日本の絵画史において、重要な位置を占める作品である。

等伯の画業における位置づけ

「波濤図」は、等伯の持つ多様な画風の中でも、特にその動的な側面を代表する傑作である。智積院の「楓図」に代表される金碧障壁画が、豊かな色彩と華やかさで空間を演出するのに対し、「波濤図」は金と墨という限定された要素で、より劇的で緊張感に満ちた世界を創り出している 8 。また、国宝「松林図屏風」が、湿潤な大気と静寂を描き出し、幽玄な水墨画の極致を示す静的な作品であるのに対し、「波濤図」は同じ水墨を用いながらも、力強い描線によって対象の運動の激しさを捉える、まさに対極的な表現と言える 5 。この両極端の傑作を生み出した点に、等伯の画技の幅広さと奥深さがある。

後世への影響:新たな「プロトタイプ」の誕生

「波濤図」の歴史的意義は、単なる一点の傑作であることに留まらない。この作品で確立された、鋭角的な岩と渦巻く波濤を金雲と組み合わせるという斬新でダイナミックな図様は、後の画家たちにとって「波濤」という主題を描く際の、新たな「プロトタイプ(原型)」となった。

この影響はまず、等伯自身の工房である長谷川派内部で見られる。等伯の死後もこの図様は派の得意画題として受け継がれ、屏風絵として数多く制作された。出光美術館などが所蔵する長谷川派作の「波濤図屏風」は、その典型的な作例である 4 。

さらに重要なのは、この影響が派閥の垣根を越えて広がったことである。最大のライバルであった狩野派の江戸時代初期の巨匠・狩野探幽でさえ、等伯の様式を明らかに受容し、類似した構成の波濤図を制作している 4 。これは、等伯の様式が特定の流派の所有物を超え、当時の画家たちにとって魅力的で参照すべき「共通言語」となったことを示している。その影響は、九州の細川藩御用絵師であった矢野派など、地方の画壇にまで及んでおり、「波濤図」というテーマが、近世初頭の画壇における一つの流行を形成したことが窺える 4 。

このように、「波濤図」は、後の画家たちが「波濤」という主題に取り組む際の、思考の出発点となるような強力な視覚的規範を提示した点で、日本の絵画史に不滅の足跡を残したのである。

結論:桃山の波濤、時代を超えて

長谷川等伯筆「波濤図」は、その卓越した芸術的完成度はもとより、桃山という時代の精神性、作者自身の野心的な生涯、そして狩野派との熾烈な覇権争いといった、幾重もの歴史的文脈が刻み込まれた、類稀なる作品である。

金と墨のみで描かれた荒波は、戦国乱世のエネルギーと、それを乗り越えようとする人間の意志の象徴であった。それはまた、自然の根源的な力と美を内包し、時代を超えて観る者の心に直接訴えかけてくる普遍性をも備えている。

この作品は、等伯が狩野派という巨大な権威に挑み、絵筆一本で自らの道を切り拓いていく過程で生み出された、闘争の記念碑である。それは、能登から来た一人の絵師の魂の叫びであり、同時に、一つの時代そのものの肖像画として、今なお我々に力強く語りかけてくるのである。

引用文献

- 長谷川等伯 波濤図 https://www.nanao-cci.or.jp/tohaku/big/15.html

- 波濤図 永観堂釈迦堂の両側 12 の内壁には、美術界の巨匠の一人であり、桃山時代(1568〜 1600) https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001554658.pdf

- 波濤図:長谷川等伯 - 東京を描く https://j-art.hix05.com/16.2.hasegawa-tohaku/tohaku14.hatou.html

- 狩野常信筆「波濤図屏風」 探幽、長谷川派との関連 ... - 出光美術館 https://idemitsu-museum.or.jp/research/pdf/02.idemitsu-No17_2012.pdf

- 「長谷川等伯展」 | 青い日記帳 https://bluediary2.jugem.jp/?eid=2051

- 長谷川等伯 等伯の作品2 https://www.nanao-cci.or.jp/tohaku/list2.html

- 長谷川等伯 等伯の時代 https://www.nanao-cci.or.jp/tohaku/time.html

- やまと絵と水墨画の統合 安土桃山時代 - LA BOHEME GALANTE ボエム・ギャラント https://bohemegalante.com/2020/09/08/unification-yamatoe-avis/

- 32.金碧画の平板と水墨画の奥行 - ときどき | 日本の伝統文化をつなぐ2020 https://dentoubunka2020.com/?p=448

- 長谷川等伯 等伯の一生 33歳頃まで https://www.nanao-cci.or.jp/tohaku/life.htm

- 長谷川等伯(信春) - 石川県七尾美術館 https://nanao-art-museum.jp/hasegawatohaku

- 長谷川等伯 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%B7%9D%E7%AD%89%E4%BC%AF

- 等伯の金碧画の遺作としては、文禄元年(一五九二) https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/assets/publications/knm-bulletin/31/031_ronbun_b.pdf

- 長谷川等伯とは - 京都で遊ぼう https://www.kyotodeasobo.com/art/static/artist/hasegawa-tohaku/hasegawa-tohaku.html

- 狩野永徳と長谷川等伯 | Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/old/jp/theme/floor2_4/f2_4_koremade/kinse_20150414.html

- 長谷川等伯:作品の鑑賞と解説 https://j-art.hix05.com/16.2.hasegawa-tohaku/tohaku.index.html

- 狩野永徳 VS 長谷川等伯 - 日本史探究スペシャル ライバルたちの光芒 ... https://bs.tbs.co.jp/rival/bknm/39.html

- 長谷川等伯と雪舟流 - 岡山県立美術館 https://okayama-kenbi.info/oka_news_no95.pdf

- 長谷川等伯研究における諸問題点をめぐって - 出光美術館 https://idemitsu-museum.or.jp/research/pdf/05.idemitsu-No15_2010.pdf

- 長谷川等伯ゆかりの地 http://www.iokikai.or.jp/hasegawatouhaku.kyuto.html

- 第331回 本法寺『本阿弥光悦、長谷川等伯とゆかりの深い洛中の御寺』 : 京都 宇治 伊藤久右衛門 https://www.itohkyuemon.co.jp/corporate/tuu/tuu000331.html

- 長谷川等伯72年の軌跡!狩野永徳がもっとも恐れた男 | イロハニアート https://irohani.art/study/14785/

- 絵物語 長谷川等伯 : 安部龍太郎 | HMV&BOOKS online - 9784532168759 https://www.hmv.co.jp/artist_%E5%AE%89%E9%83%A8%E9%BE%8D%E5%A4%AA%E9%83%8E_000000000258197/item_%E7%B5%B5%E7%89%A9%E8%AA%9E-%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%B7%9D%E7%AD%89%E4%BC%AF_5430827

- 特集 京都の初期障壁画 1「長谷川等伯の障壁画」 | 京都市文化観光 ... https://www.kyobunka.or.jp/learn/learn_art/1994.php

- 桃山時代は現代にも通じる?信長・秀吉・家康の育んだ豪華絢爛な ... https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/188607/

- 檜図屏風 (ひのきずびょうぶ) - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=A1069

- 檜図屏風 ひのきずびょうぶ - ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-1069

- 紙本金地著色唐獅子図〈狩野永徳筆/六曲屛風〉 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/543468

- 第3回 智積院宝物館と長谷川一門の傑作障壁画-京都宝物館探訪記 ... https://www.kyotodeasobo.com/art/static/houmotsukan/chisyakuin-temple/02-chisyakuin-tohaku.html

- 『等伯との旅』 第二十五回【オフィシャルサイト限定コンテンツ】 https://aberyutarou.com/contents/273490

- 長谷川等伯と狩野永徳対決の行方 —新発見の博多萬行寺屏風から見えてくること【レポート】 https://artne.jp/report/256

- 「天下一」をめぐる、絵師たちの戦い!狩野永徳 vs 長谷川等伯!! | [楽活]rakukatsu https://rakukatsu.jp/eitoku-vs-touhaku-20201029/

- 長谷川等伯と堺の町衆 https://www.morita-jyuku.com/images/book/book3.pdf

- 「長谷川等伯vs狩野永徳」-九州国立博物館特別展「新・桃山展」東西交流の華(下)(最終回 - ARTNE https://artne.jp/column/201

- 京都・智積院から、金色に輝く長谷川等伯の障壁画が東京へやってきた。 - Casa BRUTUS https://casabrutus.com/categories/art/334894

- 展示「国宝 松林図屏風」(東京国立博物館)その2:前記事の約束 ... https://note.com/wataei172/n/n75bfabbd7189

- 「長谷川等伯と狩野派」 | 青い日記帳 - JUGEMブログ https://bluediary2.jugem.jp/?eid=2679

- 長谷川等伯の古典学習と展開 - 出光美術館 https://idemitsu-museum.or.jp/research/pdf/05.idemitsu-No16_2011.pdf