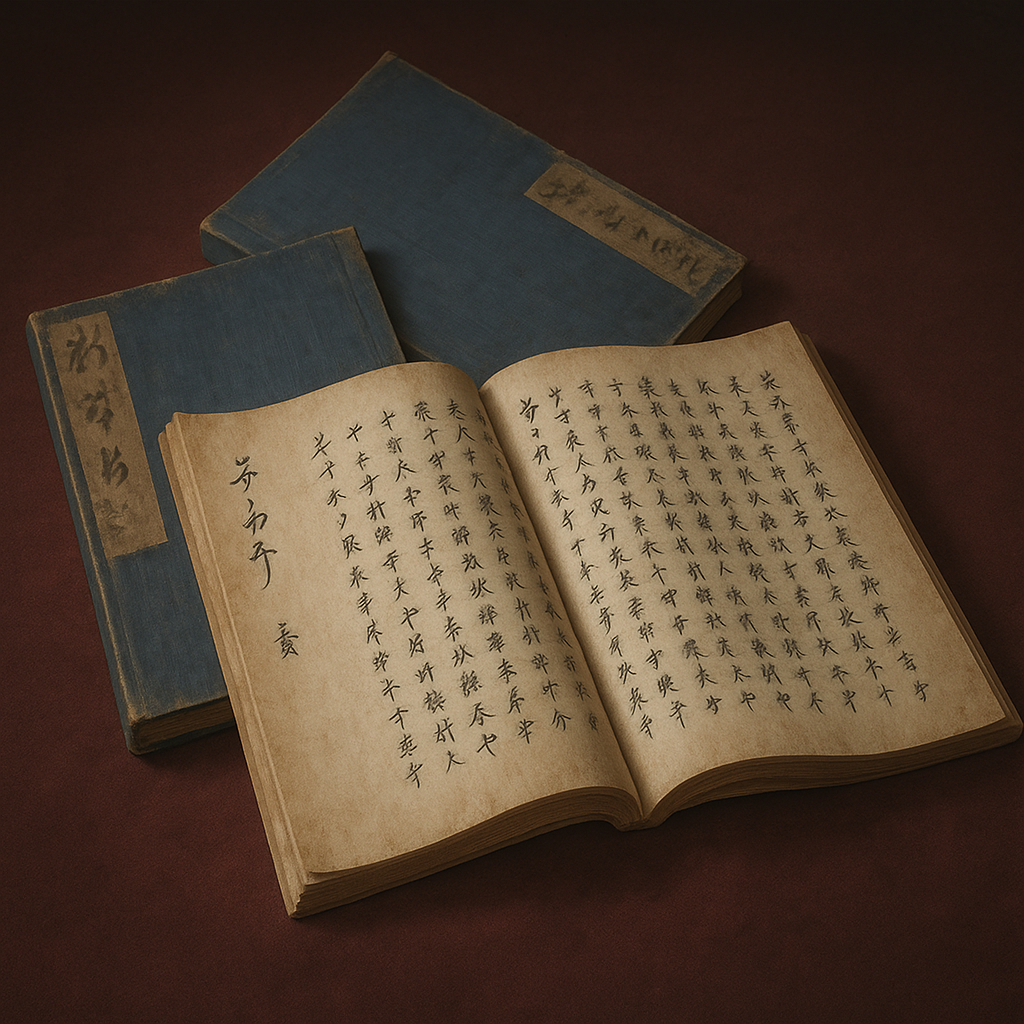

津田流砲術書

津田流砲術は、津田監物算長が創始。根来衆を鉄砲で武装させ、実戦主義を貫く。堺や国友との連携で鉄砲国産化を推進。根来攻めで壊滅するも、技術は後世へ。

津田流砲術書の研究:戦国日本の軍事革命と技術・社会ネットワーク

序章:戦国日本の変革者、鉄砲と砲術の黎明

戦国時代の日本にもたらされた一挺の鉄砲は、単なる新兵器の登場に留まらず、列島全土の合戦様式、社会構造、さらには権力の在り方までをも根底から揺るがす軍事革命の号砲であった。それまで弓矢や槍を主体としていた戦闘は、鉄砲の登場により、個人の武勇よりも集団による火力の運用を重視する組織戦へとその様相を大きく変えた 1 。城郭は銃撃戦を前提とした堅固な構造へと進化し、防御施設には銃眼である狭間(はざま)が設けられるようになった 2 。

この変革期において、新兵器たる鉄砲の性能を最大限に引き出すための技術体系、すなわち「砲術」が急速に発展した。その過程で、津田流、稲富流、荻野流をはじめとする数多の流派が勃興し、それぞれが独自の理論と技術を磨き上げた 3 。これらの流派の中で、津田流は極めて特異な位置を占めている。それは、本州における鉄砲の国産化と量産化に深く関与し 6 、紀州根来寺を拠点とする強力な武装集団「根来衆(ねごろしゅう)」と不可分一体の存在として、戦国の動乱を駆け抜けたからである。

本報告書は、利用者様より提示された「津田流砲術の極意を記した書」という情報を出発点としつつ、その範囲に留まることなく、この「砲術書」を多角的に解明することを目的とする。単に書物としての内容を解説するのではなく、それを生み出した流祖・津田監物算長(つだけんもつかずなが)という人物の実像、津田流が有した先進的な技術体系、そしてその活動を支えた根来衆という軍事組織、さらには堺や国友といった鉄砲生産地との広範な社会経済的ネットワークまでを包括的に分析する。これにより、「津田流砲術書」が内包する、戦国時代日本の技術革新と社会変容のダイナミズムを明らかにしたい。

第一部:流祖・津田監物算長の実像 — 史実と伝説の交錯

津田流砲術の核心に迫るためには、まずその創始者である津田監物算長という人物を理解せねばならない。しかし、彼の生涯は後世の記録や伝説によって幾重にも彩られており、その実像を捉えることは容易ではない。本章では、史料に残る記録と後世に形成された伝説を比較検討し、この複雑な人物像の解明を試みる。

第一章:出自と系譜の探求 — 武士か、土豪か、僧兵か

津田監物の出自に関しては、複数の説が存在し、それぞれが彼の多面的な性格を物語っている。

第一に、最も基本的な出自として、彼が紀伊国那賀郡小倉荘(現在の和歌山県和歌山市周辺)の土豪であり、吐前(はんざき)城の城主であったとする説がある 8 。これは、彼が地域に根差した現実的な権力基盤を持っていたことを示している。

第二に、津田氏が南北朝時代の忠臣として名高い楠木正成の子孫であると称していたという系譜である 10 。具体的には、正成の子・正儀の子孫で、河内国交野郡津田城主であった津田正信の末裔とされている 13 。この系譜は、特に江戸時代に入ってから強調される傾向があり、津田氏が自らの家格を高めるための戦略であった可能性が考えられる。

第三に、彼が真言宗の巨大寺院である根来寺の僧兵集団における指導者であったという側面である。根来寺には「行人方(ぎょうにんがた)」と呼ばれる武装した僧兵組織があり、津田監物算長はその中でも特に有力な四つの坊の一つ、杉之坊(すぎのぼう)の指導的立場にあったと伝えられている 11 。

これら三つの異なる出自は、単なる情報の混乱として片付けるべきではない。むしろ、戦国時代の武将が自らの権威と影響力を最大化するための、巧みなアイデンティティ戦略と解釈することができる。在地領主としての「土豪」の顔は、彼の現実的な支配力を示し、楠木氏という名門の血を引く「武士」の顔は、血統的な正統性とブランド価値を与えた。そして、強力な軍事力を有する「根来衆指導者」の顔は、彼を諸大名にとって無視できない存在にした。津田監物はおそらく、交渉相手や状況に応じてこれらの顔を使い分け、傭兵集団の長として自らの立場を有利に進めたのであろう。後世に編纂された系譜が、時代によってその出自の強調点を変えていること 8 は、この戦略が彼一代に留まらず、津田家全体で受け継がれたことを示唆している。津田監物の複数の出自は、彼の権力基盤の多層性を示すと同時に、戦国時代における「家」の権威付けの手法を如実に物語る好例と言える。

第二章:種子島渡航伝説の検証 — 『鉄炮記』と現代研究の対話

津田監物の名を不朽のものにしたのは、鉄砲伝来における彼の役割である。その伝承の根幹をなすのが、江戸時代初期に南浦文之によって記された『鉄炮記』である。

『鉄炮記』によれば、天文12年(1543年)にポルトガル商人を乗せた船が種子島に漂着し、島主・種子島時尭が二挺の鉄砲を購入した。この話を伝え聞いた紀州根来寺の杉坊が鉄砲を求め、時尭はその熱意に感じ入って、津田監物を使者として鉄砲一挺を贈ったとされる 11 。別の伝承では、津田監物自身が種子島に渡り、時尭から直接鉄砲を譲り受けたとも、ポルトガル人「べいたろ」(皿伊旦崙)から砲術を学んだとも言われている 8 。この物語は、津田監物を本州における鉄砲技術の導入者として英雄的に描き出している。

しかし、この伝統的な伝承には、現代の歴史研究からいくつかの疑問が呈されている。『鉄炮記』は鉄砲伝来から約60年後に、種子島氏の功績を称揚する目的で編纂された書物であり、その記述が必ずしも歴史的客観性を担保するものではない 11 。物語としての劇的効果を狙った脚色や、後世の砲術流派が自らの権威を高めるために作り上げた由緒が混入している可能性が指摘されている 11 。

こうした中、国立歴史民俗博物館の宇田川武久氏らによって提唱されているのが、「倭寇による分散的・波状的伝来説」である 18 。この説は、鉄砲が1543年にポルトガル人によって種子島という「一点」にもたらされたのではなく、それ以前から東南アジアで活動していた倭寇(国境を越えた海上交易者集団)によって、九州や西国各地へ、複数のルートから同時多発的にもたらされたとするものである 19 。その有力な論拠の一つが、日本の火縄銃の撃発装置(カラクリ)の構造が、ヨーロッパ製よりも東南アジアのマラッカで製造されていた銃の様式に近いという、現物資料の比較研究である 18 。

この新説を踏まえるならば、津田監物の役割も再評価される必要がある。彼の「種子島渡航」が史実であったとしても、それは数多あった技術導入ルートの一つに過ぎなかった可能性が高い。彼の真の功績は、ゼロから技術を持ち帰った「開祖」というよりも、西日本に複数伝来した最新の軍事技術をいち早く組織的な軍事力へと転換させた、優れた「実践者」であり「オーガナイザー」であった点にあるのではないか。後世、津田流が自らの権威を高めるため、公式の歴史書として広く認知された『鉄炮記』の物語に、自らの系譜を積極的に結びつけていったと考えるのが、より事実に近い歴史像と言えるかもしれない。

第二部:津田流砲術の神髄と「砲術書」の実体

津田流砲術とは、いかなる技術体系を持ち、その教えを記した「砲術書」とはどのようなものであったのか。本章では、他流派との比較を通じて、その実体に迫る。

第一章:津田流の創始と技術体系 — 根来衆の実戦思想

津田流砲術の最大の特徴は、それが書斎で生まれた理論ではなく、戦場の血と硝煙の中から生まれた徹底した実戦主義にある。その担い手である根来衆は、特定の主君に仕えるのではなく、金銭で雇われて各地の戦場を転戦する傭兵集団であった 11 。彼らにとって砲術とは、合戦に勝利し、自らの生命を守り、そして報酬を得るための死活問題であり、観念的な精神論や華美な所作が入り込む余地はなかった。

その技術体系は、織田信長軍団が得意としたとされる、兵士を密集させて一斉に射撃する集団運用戦術とは趣を異にしていた可能性がある。根来衆や雑賀衆は、個々の射手の技量を極限まで高め、敵の指揮官など重要な目標を的確に狙い撃つ「精密狙撃」を得意とした 7 。さらに、炸裂弾である焙烙火矢(ほうろくひや)や、大型の矢を打ち出す棒火矢といった特殊な火器を巧みに操り、多様な戦局に対応した 7 。また、山岳地帯に本拠を置く地理的条件を活かし、少人数で敵に忍び寄り、効果的に打撃を与えて離脱するゲリラ戦術にも長けていた 21 。

この津田流の実戦主義は、他の主要な砲術流派と比較することで、より鮮明になる。

|

表1:戦国期主要砲術流派の比較 |

|

|

|

|

流派名 |

創始者(伝) |

拠点・主な支持勢力 |

技術的特徴・思想 |

|

津田流 |

津田監物算長 |

紀伊・根来衆 |

実戦主義。精密狙撃、特殊火器(焙烙火矢等)、ゲリラ戦術。傭兵集団の戦闘術として発展 7 。 |

|

稲富流 |

稲富一夢 |

丹後、のち細川家、徳川家 |

理論的・体系的。照尺(しょうしゃく)を用いた遠距離射撃術。射手の姿勢を図解した伝書を作成 4 。 |

|

荻野流 |

荻野六兵衛安重 |

江戸幕府、諸藩 |

諸流派を統合・大成。大筒(大砲)の運用に長け、焼夷弾など特殊な砲弾の知識も豊富。幕末の高島流へ繋がる 5 。 |

|

中傳流 |

不明 |

久留里藩、土浦藩 |

肉薄の銃身と「猿渡り」と呼ばれる長い用心鉄が特徴。大口径の銃(大筒)を得意とした 14 。 |

稲富流が、照尺という計測器具を用いるなど科学的・理論的なアプローチで遠距離射撃を体系化したのに対し、津田流はより直接的な戦闘技術に特化していた。また、江戸時代に諸流派を統合して大成された荻野流が、幕府の武芸として洗練されていったのとは対照的に、津田流は常に戦場の現実と向き合い続けた。この実戦性こそが、津田流砲術の神髄であった。

第二章:「津田流砲術書」の姿 — 秘伝の継承

では、利用者様が関心を寄せる「津田流砲術書」とは、具体的にどのようなものであったのだろうか。それは、現代の我々が想像するような、印刷され広く流通する「書籍」とは全く異なるものであった。

戦国時代の武芸流派における「書」とは、流派の奥義を記した巻物や覚書、すなわち「伝書(でんしょ)」や「秘伝書(ひでんしょ)」を指す 3 。これらは、師から弟子へと、血縁や厳しい修行を通じて選ばれた者だけに伝えられる、門外不出の知的財産であった。その内容は、単なる射撃の姿勢や呼吸法に留まらず、火薬の調合比率、鉄砲の手入れ方法、戦場での立ち振る舞い、さらには流派の由来や創始者の教えといった精神的な心得まで、多岐にわたっていたと推測される 4 。

津田流砲術は、流祖・津田監物算長から、長男の津田算正(かずまさ)と、弟(あるいは次男ともされる)の津田自由斎(じゆうさい、照算や明算とも呼ばれる)へと継承された 13 。特に自由斎はその技量に優れ、彼の系統は後に「自由斎流」として独立した一流派を形成するに至った 3 。これは、武芸の世界において、高弟が師の教えを基に新たな工夫を加えて独立し、流派が枝分かれしていく典型的な発展形態である。根来衆が豊臣秀吉によって壊滅させられた後も、津田流の教えは途絶えることなく、各地に散った門人たちによって伝えられた。例えば、尾張藩には「津田流鉄砲口决記」といった史料が伝存しており、流派の技術が藩の公式な武芸として取り込まれ、生き永らえたことを示している 26 。

ここで重要なのは、「砲術書」を静的なテキストとして捉えるのではなく、動的な知識体系として理解することである。常に実戦の只中にあった根来衆にとって、戦場で得られた新たな知見、例えば雨天時でも確実に着火させる火縄の管理法や、より効果的な狙撃位置の選定法などは、即座に次の戦いに活かす必要があった。そのため、「津田流砲術書」は一度完成したら変わらない聖典ではなく、新たな戦訓が書き加えられ、常に追記・修正がなされる、生きた軍事マニュアルであったはずだ。それは単なる技術論の記録ではなく、根来衆という軍事組織の運用ドクトリンそのものであり、彼らの強さの源泉となる最高機密の知的財産だったのである。

第三部:津田流を支えた技術と経済のネットワーク

津田流砲術という高度な「ソフトウェア」が機能するためには、それを実行する鉄砲という「ハードウェア」の安定供給が不可欠であった。本章では、津田流の活動を支えた鉄砲製造の側面に焦点を当て、それを可能にした職人、商人、そして生産拠点との関係性を解き明かす。

第一章:鉄砲国産化の担い手たち — 紀州と堺の連携

鉄砲の国産化は、津田監物という一人の英雄の功績によって成し遂げられたわけではない。そこには、専門技術を持つ職人たちとの緊密な協業が存在した。その中心人物が、根来の地に住んでいた鍛冶師・芝辻清右衛門(しばつじせいうえもん)である。

伝承によれば、津田監物は種子島から持ち帰った鉄砲の複製を、芝辻清右衛門に依頼した 9 。国産第一号銃の製造における最大の技術的障壁は、銃身の底を密閉するための「ネジ」の製作であったとされる 29 。当時の日本には存在しなかったこの技術を、芝辻は苦心の末に解明し、国産化に成功した。彼の功績なくして、根来衆の鉄砲武装はあり得なかったであろう。

ここで注目すべきは、芝辻清右衛門がもともと堺の出身であったという伝承である 11 。彼は根来で鉄砲の製造技術を確立した後、故郷である堺に戻り、その技術を広めたことで、堺が日本一の鉄砲生産地となる礎を築いたとされる 27 。これは、根来という軍事需要の拠点と、堺という生産技術と商業資本の集積地が、芝辻という一人の職人を介して密接に結びついていたことを示唆している。

また、堺の商人・橘屋又三郎(たちばなやまたさぶろう)も、津田監物とほぼ同時期に種子島に渡り、鉄砲の製法を学んで堺に持ち帰ったと伝えられている 15 。津田監物が軍事指導者として技術導入を主導したのに対し、橘屋又三郎は商人として、新たな商品としての鉄砲の可能性に着目した。この二つの異なるルートが、ほぼ同時に本州における鉄砲生産の端緒を開いたのである。

|

表2:初期鉄砲史の主要人物とその役割 |

|

|

|

|

人物名 |

身分・拠点 |

主な役割 |

関連 |

|

津田監物算長 |

紀伊の土豪、根来衆指導者 |

鉄砲を紀州に導入。根来衆を鉄砲で武装させ、津田流砲術を創始 8 。 |

芝辻清右衛門に鉄砲の複製を依頼。 |

|

芝辻清右衛門 |

根来在住の鍛冶師(堺出身) |

津田監物の依頼を受け、鉄砲の国産化に成功。後に堺での鉄砲生産の礎を築く 11 。 |

津田監物と協力し、堺の技術発展に貢献。 |

|

橘屋又三郎 |

堺の商人 |

種子島で鉄砲製法を学び、堺に伝達。堺での鉄砲量産化のきっかけを作る 11 。 |

津田監物とは別のルートで堺に技術を伝えた。 |

|

種子島時尭 |

種子島領主 |

ポルトガル人から鉄砲を購入。国産化を命じ、技術の普及に貢献 29 。 |

津田監物に鉄砲を譲ったとされる伝承のキーパーソン。 |

|

八板金兵衛 |

種子島の刀鍛冶 |

時尭の命により、鉄砲の国産化に成功(ネジの技術で苦心) 7 。 |

芝辻清右衛門と並ぶ、国産化初期の重要技術者。 |

第二章:二大生産地、堺と国友 — 競争と共存

津田流が活動した戦国時代中期から後期にかけて、日本の鉄砲生産は二つの巨大な拠点を中心に展開した。それは、商人の町・堺と、職人の村・国友である。

堺 は、中世から続く国際貿易港であり、「会合衆(えごうしゅう)」と呼ばれる豪商たちが支配する自治都市であった 32 。彼らは南蛮貿易で蓄えた莫大な富と、古くから培われてきた高度な鋳造・鍛造技術を背景に、いち早く鉄砲の分業による大量生産体制を確立した 30 。堺の鉄砲は特定の主人を持たず、商品を求めるあらゆる戦国大名に販売された。その結果、堺は日本最大の鉄砲マーケットとして、戦国の軍事バランスを左右するほどの力を持つに至った。

一方、近江の 国友村 は、堺とは対照的な発展を遂げた。伝承によれば、鉄砲伝来の翌年、将軍・足利義晴の命によって鉄砲生産を開始したとされ、当初から時の権力者と密接な関係にあった 34 。その後、織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康と、天下人の庇護と直接的な統制の下で、高品質な鉄砲を生産する幕府御用達の生産地として栄えた 36 。国友は、自由な市場ではなく、特定のパトロンの要求に応える「技術工房」としての性格が強かった。

この二大生産地の存在は、戦国時代の鉄砲開発が、三つの異なるイノベーションモデルによって駆動されていたことを示している。第一に、市場原理と商業資本が主導する堺の**「民間主導型モデル」 。第二に、時の権力者の需要に応える国友の 「国家事業型モデル」 。そして第三に、津田流が拠点とした根来の 「軍事組織主導型モデル」**である。根来は、自らの軍事力を維持・強化するという明確な目的のために、自前での生産( 6 )と技術開発(砲術)を推進した。しかし、その膨大な需要を満たすためには、堺の生産能力に頼らざるを得なかったであろう。この三者は、時に競争し、時に補完し合うことで、日本の鉄砲技術と生産体制を、世界史的に見ても驚異的なスピードで発展させたのである。津田流砲術の発展は、このような大きな技術・経済ネットワークの中で、根来衆という特殊な軍事集団のニーズに応える形で進化した、独自の技術革新の形態であったと結論付けられる。

|

表3:主要鉄砲生産地の比較分析 |

|

|

|

|

拠点 |

運営主体 |

生産体制 |

権力との関係性 |

|

堺 |

会合衆(豪商) |

分業による大量生産。商業ベース。 |

自治都市として独立性が高い。あらゆる大名に販売する「武器商人」 32 。 |

|

国友 |

鉄砲鍛冶衆 |

職人による高品質生産。 |

将軍や天下人の庇護と統制下にある「御用達職人」 34 。 |

|

根来 |

根来寺(僧兵組織) |

自らの軍事需要を満たすための生産。 |

独立した軍事勢力。自給自足を目指しつつ、堺から大量購入も行ったと推測される 6 。 |

第四部:戦国の動乱を駆け抜けた根来鉄砲衆 — 栄光と滅亡

津田流砲術を体現した軍事集団・根来衆は、その卓越した火力と戦闘技術をもって、戦国の政治史に大きな足跡を残した。しかし、その独立性と強大さゆえに、やがて天下統一を目指す中央権力との衝突を避けられなくなる。

第一章:最強の傭兵集団、その戦術と組織

根来衆の強さの源泉は、いち早く鉄砲を全面的に導入し、それを中心とした戦闘集団「根来鉄砲隊」を組織したことにあった 6 。彼らは、単に鉄砲を並べて撃つだけでなく、その効果を最大化するための先進的な戦術を編み出していた。

例えば、射手と弾込役が二人一組で行動し、射撃の効率を高める「烏渡しの法」と呼ばれる連携戦術を駆使したと伝えられている 37 。また、複数の部隊が連携して間断なく射撃を加えることで、敵の突撃を阻止する戦術も得意とした。こうした集団運用法は、後に長篠の戦いで織田信長が用いたとされる「三段撃ち」に先んじて、雑賀衆や根来衆が実践していた可能性も指摘されている 37 。さらに、火縄の火を雨から守るための工夫を凝らし、天候に左右されずに戦闘を遂行する能力も有していた 21 。これらの高度な戦術と組織力により、根来衆は「最強の傭兵集団」として諸大名から恐れられ、また同時に、その戦力を求められる存在となったのである。

第二章:信長、秀吉との対決、そして滅亡

独立した軍事勢力として戦国乱世を生き抜いてきた根来衆であったが、織田信長による天下統一事業が本格化すると、その存在は次第に中央権力と相容れないものとなっていく。

1570年(元亀元年)から10年にわたって続いた石山合戦では、根来衆は同じ紀州の鉄砲集団である雑賀衆とともに石山本願寺に味方し、その卓越した鉄砲術で織田軍を大いに苦しめた 14 。この戦いを通じて、彼らの名は天下に轟いたが、同時に信長から危険な存在として強く認識されることになった。

1582年(天正10年)の本能寺の変で信長が斃れると、根来衆はその後継者争いにおいて徳川家康・織田信雄と結び、小牧・長久手の戦いで羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)と敵対した 14 。これが、彼らの運命を決定づける。天下統一の最終段階にあった秀吉にとって、自らに従わない独立武装勢力の存在は断じて許せるものではなかった。天正13年(1585年)、秀吉は10万ともいわれる大軍を率いて紀州に侵攻(根来攻め)。圧倒的な兵力差の前に根来方の城は次々と陥落し、本拠地である根来寺の壮麗な堂塔の大半は焼き払われ、根来衆は壊滅的な打撃を受けた 14 。

この壊滅により、津田一族も離散を余儀なくされた。津田算正は織田信雄に仕え、その後は徳川家康に属するなどして家名を保ったが 11 、かつて戦国大名と肩を並べた独立軍事勢力としての栄光は、完全に失われた。津田監物が築き上げ、津田流砲術が支えた一大軍事王国は、天下統一という時代の大きなうねりの中に飲み込まれていったのである。

|

表4:津田氏と根来衆の関連年表 |

|

|

年代(西暦) |

出来事 |

|

天文12年(1543) |

種子島に鉄砲伝来。津田監物が紀州に鉄砲をもたらしたとされる伝承の年 15 。 |

|

天文13年(1544) |

津田監物が芝辻清右衛門に鉄砲を複製させたとされる年 27 。 |

|

永禄10年(1567) |

津田監物算長、没(異説あり) 9 。 |

|

元亀元年(1570) |

石山合戦始まる。根来衆は石山本願寺方として参戦し、織田信長軍と交戦 14 。 |

|

天正12年(1584) |

小牧・長久手の戦い。根来衆は徳川家康・織田信雄方に与し、羽柴秀吉と敵対 14 。 |

|

天正13年(1585) |

豊臣秀吉による根来攻め。根来寺は炎上し、根来衆は壊滅 14 。 |

終章:津田流砲術が歴史に残した遺産

江戸時代に入り、大規模な合戦のない「泰平の世」が訪れると、戦場で生き抜くための実戦技術であった砲術は、次第にその性格を変容させていった。武士の嗜むべき教養として、あるいは儀礼的な武芸として、形骸化・様式化の道を歩むことになる。津田流もその例外ではなく、尾張藩などでその命脈を保ったものの 26 、かつての戦場を支配した凄みは失われていった。

津田監物算長という人物像が、史実と伝説の狭間で複雑な様相を呈しているように、「津田流砲術」の歴史的評価もまた一筋縄ではいかない。しかし、幾重にも塗り重ねられた伝説の奥には、疑いようのない歴史の真実が横たわっている。それは、未知の新技術を恐れることなく受け入れ、それをいち早く組織的な力へと転換し、時代の動乱を自らの手で動かそうとした、恐るべき実践者たちの姿である。

津田流と根来衆が織りなした歴史は、単なる一武芸流派の盛衰物語に留まらない。それは、宗教勢力、専門技術を持つ職人、そして商業資本を持つ商人が、国や大名といった既存の権力構造とは異なる論理で結びつき、巨大な軍事技術複合体を形成し得た、戦国時代日本の驚くべきダイナミズムを象徴している。彼らの存在は、日本の技術革新が、必ずしも為政者によるトップダウンのものばかりではなかったことを力強く証明している。

結論として、「津田流砲術書」とは、単なる射撃術の解説書ではない。それは、戦国の動乱の中で生まれ、発展し、そして滅びていった一つの社会システムの記憶を内包した、無形の文化遺産である。その徹底的な調査と分析は、我々が「戦国」という時代の本質、すなわち、旧来の権威が崩壊し、あらゆる階層の人々が自らの知恵と力で未来を切り拓こうとした、創造と破壊の時代の核心に迫るための、極めて重要な鍵となるのである。

引用文献

- 火縄銃(鉄砲)の普及と甲冑の変化/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/40369/

- 鉄砲の威力による戦術などの変化 http://www.home-nagahama.jp/tepponosato/denrai/eikyou.htm

- 砲術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%B2%E8%A1%93

- 稲富流鉄砲秘伝書 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/538411

- 荻野流砲術書 おぎのりゅうほうじゅつしょ - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/425554

- 織田信長に勝利した戦国一の地侍集団・雑賀衆とは? 紀州の民の力 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/18645

- 鉄砲伝来と戦いの変化/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/113823/

- 津田算長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E7%AE%97%E9%95%B7

- 津田監物(ツダケンモツ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E7%9B%A3%E7%89%A9-571713

- wwr2.ucom.ne.jp http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/tudaiz1.htm#:~:text=%E6%B4%A5%E7%94%B0%E6%B5%81%E7%A0%B2%E8%A1%93%E3%81%AE%E7%A5%96,%E3%81%A8%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

- 日本本土に初めて鉄砲をもたらした砲術家・津田監物算長(岩出市、和歌山市) https://oishikogennofumotokara.hatenablog.com/entry/2023/03/11/000000

- 津田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 武家家伝_紀州津田氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kis_tuda.html

- 砲術とは/鉄砲術|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/47463/

- 津田堅物 - 濱宮 https://hamanomiya.or.jp/tsuda.html

- 関東だより:日本を変えた国友鉄砲の歴史と科学性 | 一般社団法人・東京滋賀県人会 https://imashiga.jp/blog/%E9%96%A2%E6%9D%B1%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A%EF%BC%9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%81%9F%E5%9B%BD%E5%8F%8B%E9%89%84%E7%A0%B2%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6/

- ポルトガル人の日本初来航と東アジア海域交易 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/3701/KJ00004171954.pdf

- 鉄砲伝来異説について - The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/79613/joufsns_09_257.pdf

- ふたたび鉄炮伝来論 - 国立歴史民俗博物館学術情報リポジトリ https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/2165/files/kenkyuhokoku_190_01.pdf

- 火縄銃(鉄砲)の発射方法/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/arquebus-basic/matchlock-launchmethod/

- 紀伊国・雑賀の里 - 和歌山市観光協会 https://www.wakayamakanko.com/img/pdf_saika.pdf

- 根来衆と雑賀衆の最新兵器鉄砲の威力をいかした戦法! (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/22731/?pg=2

- 幕末維新期における鉄砲技術の落差 - Adobe Photoshop PDF https://www.sanadahoumotsukan.com/up_images/bok/rekibun19.pdf

- 津田算正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E7%AE%97%E6%AD%A3

- 津田流(つだりゅう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B4%A5%E7%94%B0%E6%B5%81-1564580

- 第1号 - 日本銃砲史学会 https://nihonjyuuhoushigakkai.com/wp-content/uploads/2020/11/f41698fcaf9ff10777f4670d54ce8b6a.pdf

- 芝辻清右衛門 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%9D%E8%BE%BB%E6%B8%85%E5%8F%B3%E8%A1%9B%E9%96%80

- 根来鉄砲隊 | 岩出市観光協会のホームページ http://kanko-iwade.com/negoro-teppo-tai.html

- 鉄砲伝来 - たねがしま - wiki - - 種子島 https://www.tanegashima-island.com/wiki/index.php/%E9%89%84%E7%A0%B2%E4%BC%9D%E6%9D%A5

- ~堺の「鉄砲」~ - Made In Local https://madeinlocal.jp/area/sakai-senshu/knowledge/095

- 種子島家第 29 代当主が鉄炮鍛冶屋敷を訪問されます - 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/koho/hodo/hodoteikyoshiryo/kakohodo/teikyoshiryo_r6/r610/061016_02.files/1016_02.pdf

- 歴史好きの人集まれ!戦国時代にタイムスリップ「堺鉄砲館」|堺市堺区 - Mediall(メディアール) https://mediall.jp/landmark/22060

- 金属加工技術を受け継ぎ発達した産業 ~ 堺 - 三井住友トラスト不動産 https://smtrc.jp/town-archives/city/sakai/p08.html

- 国友鉄砲ミュージアム | 滋賀県博物館協議会 https://sam.shiga.jp/%E5%9B%BD%E5%8F%8B%E9%89%84%E7%A0%B2%E3%81%AE%E9%87%8C%E8%B3%87%E6%96%99%E9%A4%A8/

- 国友鉄砲鍛治 上 - 滋賀県文化財保護協会 https://www.shiga-bunkazai.jp/wp-content/uploads/2023/06/kyoushitsu-084.pdf

- 国友鉄砲鍛冶の歴史 - ふるさと ながはま -こどもたちに伝えたい http://www.home-nagahama.jp/tepponosato/kaji/kaji1.htm

- 火縄銃 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%B8%84%E9%8A%83