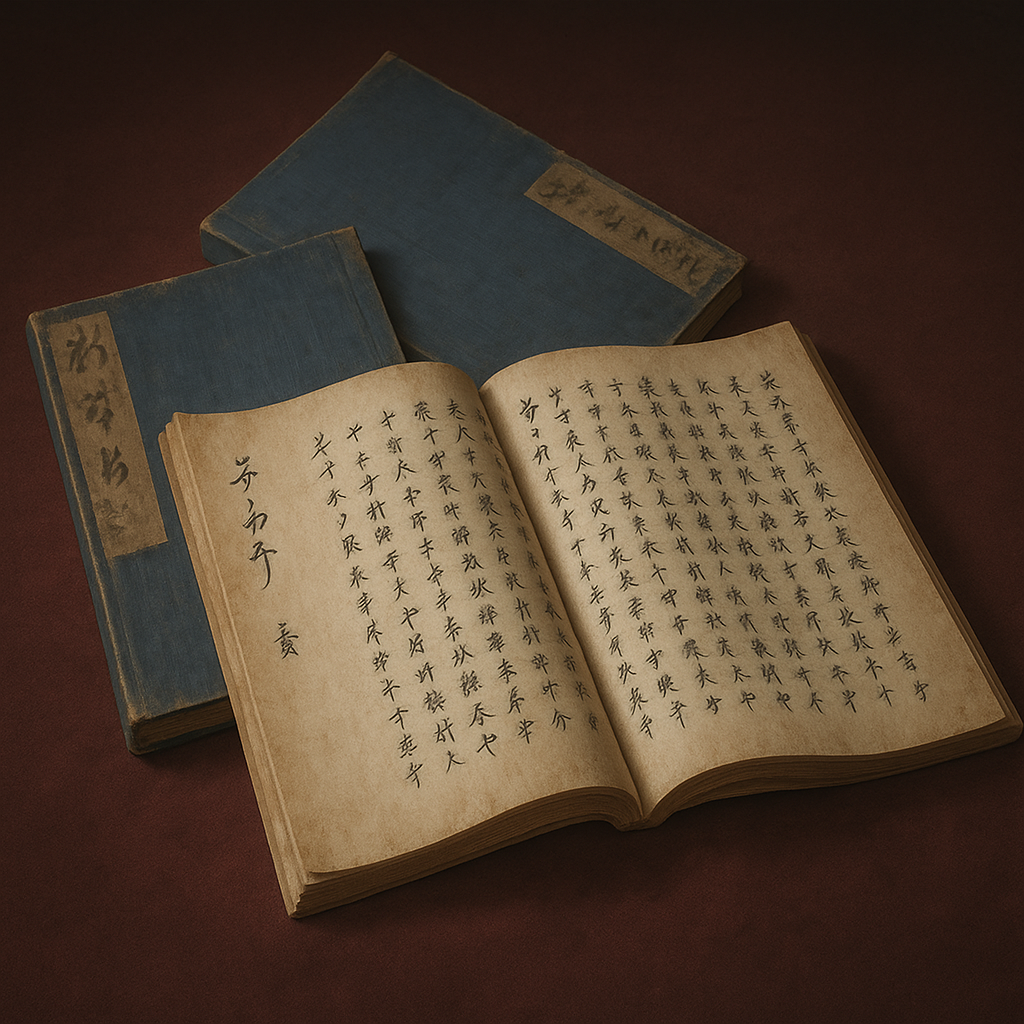

清良記

『清良記』は、戦国伊予の土居清良の武功と農政を記す。日本最古の農書とされたが、後世の加筆説が有力。地域では英雄譚として伝わる。

『清良記』に関する詳細調査報告書 ― 戦国伊予の武将譚、その成立と受容の多層的分析

序章:『清良記』とは何か ― 戦国伊予の武将譚と日本最古の農書

『清良記』(せいりょうき)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて伊予国宇和郡(現在の愛媛県宇和島市三間町一帯)を治めた国人領主、土居清良(どい きよよし、1546-1629)の一代記である 1 。全30巻、あるいは写本によっては33巻や15冊本など、様々な形態で伝わっており、その中には宇和島市の指定文化財となっている「三間土居新本」なども含まれる 1 。

この書物が日本の歴史叙述の中で特異な位置を占める理由は、その二重性にある。すなわち、本書は土居清良の武功を壮大に描き出す「軍記物語」であると同時に、その第七巻が『親民鑑月集』(しんみんかんげつしゅう)と題され、「日本最古の農書」として極めて高い知名度を誇る点である 1 。一人の武将の伝記の中に、合戦の記録と体系的な農業技術論という、全く異質な要素が同居しているのである。

この類例を見ない構成は、必然的に多くの問いを提起してきた。なぜ一地方領主の記録が、これほど異質な要素を内包し、複雑な評価と、時には激しい学術論争の対象となり得たのか。本書を単なる伝記や農書としてではなく、その成立背景や編纂意図、さらには後世における受容のされ方まで含めて多角的に分析する時、その複雑な成り立ちが見えてくる。『清良記』の複雑性は、単なる内容の多様性に起因するものではない。むしろ、後世の編纂者が特定の意図を持って「過去を創造した」結果である可能性が、近年の研究によって強く示唆されている。したがって、本書を解読する行為は、戦国時代の史実を探求するだけでなく、江戸時代の人々が戦国という時代をどのように記憶し、自らの主張のために利用したかを解明する作業でもある。本報告書は、ご依頼の「戦国時代という視点」を軸に据えつつも、この書物が持つ多層的な意味を解き明かすことを目的とする。

第一部:軍記物語としての『清良記』― 描かれた南伊予の戦国乱世

本第一部では、『清良記』が物語る内容を客観的に記述し、その歴史的背景を整理した上で、史料批判の視点からその信憑性を検証する。

第一章:主人公・土居清良の生涯と主家・伊予西園寺氏

『清良記』が描く知勇兼備の武将像

『清良記』は、主人公・土居清良を理想的な武将として描いている。その生涯は、苦難からの立身、主家への忠誠、そして民を慈しむ知将としての姿が強調される。

物語は、清良の出自と苦難から始まる。天文15年(1546年)に生まれた清良は、永禄3年(1560年)、豊後の大友氏による伊予侵攻で祖父と父を戦で失い、15歳にして一族没落の憂き目に遭う 2 。その後、土佐国(現在の高知県)へと逃れ、土佐一条氏の筆頭家老であった土居宗珊との縁を頼り、その客分として庇護されたと記される 2 。

土佐での雌伏の時を経て、清良は数々の武功を立てることで伊予への帰還を許される。故郷である三間(みま)の地に戻り、大森城主として約2千石を領する小領主となった清良は、南伊予の戦国大名である西園寺氏に仕えることとなる 2 。後世、彼は西園寺氏の家臣団の中でも特に優れた武将を指す「西園寺十五将」の一人に数えられるに至る 5 。

『清良記』の大部分は、清良が西園寺氏の武将として、周辺勢力との絶え間ない戦いに明け暮れる様を描写する。西からは豊後の大友氏、東からは土佐の一条氏、そしてやがて四国統一の野望に燃える長宗我部元親の軍勢が、次々と宇和郡に侵攻する 1 。清良はこれらの強大な敵に対し、巧みな知略と武勇をもって領地を防衛したとされる。特に天正9年(1581年)の岡本城の戦いでは、長宗我部元親の家老・久武親信(ひさたけ ちかのぶ)の率いる大軍を迎え撃ち、これを討ち取るという大功を挙げたと記されている 2 。

天下統一を目指す豊臣秀吉による四国平定(天正13年、1585年)は、清良の運命を大きく変える。主家である西園寺氏が滅亡した後、清良は新領主となった戸田勝隆や、その後の領主である藤堂高虎から1000石という破格の待遇で仕官を誘われるが、これを固辞して隠棲の道を選んだとされる 2 。乱世を生き抜いた知将は、寛永6年(1629年)、84歳の長寿を全うしてその生涯を閉じた 2 。

歴史的背景:主家・伊予西園寺氏の動向

清良の活躍を理解するためには、彼が仕えた主家・伊予西園寺氏の置かれた歴史的状況を把握する必要がある。西園寺氏は、その出自を京都の公家・藤原氏に持つ名門である 6 。鎌倉時代に伊予国宇和荘を知行国主として手に入れ、経済的基盤としたが、戦国時代にはその一族が現地に下向・土着し、在地領主として武家化していた 6 。

彼らの本拠地であった南伊予(宇和郡)は、地政学的に極めて不安定な地域であった。北には同じ伊予の有力国人である河野氏や喜多郡の宇都宮氏が勢力を張り、東には国境を接する土佐の一条氏、そして海を隔てた西には九州の雄・大友氏が常に侵攻の機会を窺っていた 7 。西園寺氏は、これらの勢力と合従連衡を繰り返しながら、かろうじてその支配を維持していたのである。

しかし、天正年間に入り、土佐を統一した長宗我部元親が四国制覇に乗り出すと、その均衡は崩れる 11 。元親は阿波、讃岐と並行して伊予への侵攻を開始し、西園寺領は長宗我部軍の猛攻に晒されることとなった 12 。『清良記』が描く清良の奮戦も、この長宗我部氏の侵攻に対する防衛戦が中心となる。度重なる攻撃の末、天正12年(1584年)、西園寺氏はついに元親と和睦し、事実上の軍門に下った 9 。

その支配の終焉は、翌天正13年(1585年)の豊臣秀吉による四国平定によってもたらされた。西園寺氏当主・西園寺公広(さいおんじ きんひろ)は、秀吉配下の小早川隆景の軍に降伏し、所領を安堵されたものの、伊予の新領主として入封した戸田勝隆によって謀殺される 5 。これにより、南伊予に君臨した戦国大名・伊予西園寺氏は完全に滅亡したのである。

第二章:軍記記述の史料批判 ― 語られた武功の信憑性

『清良記』は、大森城をはじめとする南予地方の城郭や、そこで繰り広げられた合戦に関する記述を豊富に含んでおり、この地域の戦国史を研究する上で貴重な文献とされてきた 16 。実際に、愛媛県の公式な編年史である『愛媛県編年史』においても、『清良記』からの引用が50点以上に及ぶなど、他に類する詳細な記録が乏しいことから、その史料的価値はある程度認められてきた歴史がある 3 。

しかし、その記述を無批判に受け入れることはできない。宇和島市の公式見解ですら、「土居氏一族を中心とした軍記物であるため、誇張や誇示が含まれ、そのまま史実とは考えられない記述もある」と、その限界を指摘している 3 。これは、子孫が祖先の功績を顕彰するために編纂した書物である以上、当然含まれるバイアスと言える。

近年の研究では、より踏み込んだ史料批判が行われている。特に、清良の華々しい武功とされる記述の多くが、他の信頼性の高い史料では裏付けが取れない点が問題視されている。例えば、中国地方へ毛利氏の援軍として転戦したといった経歴や、物語の重要な登場人物である松浦宗案の実在性すらも疑われており、『清良記』の軍記部分の史料的価値は限定的、あるいは低いと見なされる傾向が強まっている 2 。

このような評価は、『清良記』が戦国時代の南伊予の歴史を「ありのままに」記録した一次史料ではないことを示唆している。むしろ、本書は江戸時代初期の土居氏子孫が、自らの祖先を理想の武将として顕彰し、英雄として「創造」しようとした意図を色濃く反映した「二次的な記憶の産物」と捉えるべきであろう。したがって、その記述の真偽を一つ一つ検証する作業は、この書物の本質、すなわち「なぜそのように書かれねばならなかったのか」を理解するための第一歩に過ぎないのである。

第二部:農書『親民鑑月集』の深層 ― 「日本最古の農書」伝説の解体

本第二部では、『清良記』の評価を長らく決定づけてきた第七巻『親民鑑月集』に焦点を当て、その具体的な内容を概観するとともに、その成立をめぐる学術論争を徹底的に掘り下げることで、「日本最古の農書」という通説がどのようにして解体されていったのかを明らかにする。

第一章:『親民鑑月集』の内容 ― 描かれた理想の農政と農業技術

『親民鑑月集』は、その形式自体が極めて示唆に富んでいる。物語の設定では、永禄7年(1564年)正月、領主である土居清良が、領内に住む農業の達人(農巧者)であり元武士でもある松浦宗案(まつうら そうあん)を城に呼び出し、領内の農業振興策について諮問する。これに対し、宗案が詳細な答申書を提出し、さらに清良との問答を通じてその内容を補足するという形式で記述が進む 1 。この形式は、単なる技術書ではなく、領主が民の生活を深く憂い、善政を志すという儒教的な理想の君主像を色濃く反映している。

その内容は、農業経営論から具体的な栽培技術、さらには農家の生活実態にまで及ぶ、包括的なものであった。

- 農業経営と思想: 「農は国の本なり」という思想を根底に、領主と農民が一体となって農業に励むことの重要性を説く。また、農民自身の心構えについても言及しており、単なる技術指導にとどまらない 1 。

- 体系的な農業技術: 記述は極めて具体的かつ科学的である。土壌をその性質に応じて上・中・下の三段階、さらに細かく九段階、十八段階にまで分類する方法を提示し、それぞれの土壌に適した作物の栽培法を論じている 18 。また、刈敷(かりしき)などの草肥の利用法、優良な品種の選定と採種技術、四季を通じた作物の栽培暦など、持続可能な農業経営を目指すための知識が体系的にまとめられている 19 。

- 農家生活への眼差し: 特筆すべきは、農民の妻の過酷な労働実態について、同情的な筆致で詳細に描写している点である。朝夕の食事の支度から、機織り、農作業、納税の準備まで、休む暇もなく働く女性の姿を描き、「かかる事諸人合点あるは希也、侍方には尚以御存知あるましく候(こうした事情を理解している者は稀であり、特に武士の方々にはご存知ないでしょう)」と結んでいる 21 。これは、為政者たる武士階級に対し、民衆のミクロな生活実態への理解を促す強いメッセージとなっている。

これらの内容は、以下の表のように整理することができる。

表1:『親民鑑月集』に記された主要な農業技術・思想一覧

|

分野 |

具体的記述(抜粋) |

『清良記』における意義 |

|

経営思想 |

農は国の本という思想、領主と農民の一体性 |

善政の象徴、儒教的理想君主像の体現 |

|

土壌・施肥 |

土壌の18段階分類、草肥(刈敷)の利用 |

科学的・分析的視点の萌芽 |

|

栽培技術 |

品種選定と採種、四季の作物栽培法 |

持続的農業生産への意識 |

|

生活論 |

農民の妻の過酷な労働実態への言及 |

ミクロな生活への着目と為政者への諫言 |

このように、『親民鑑月集』は戦国時代の作とすれば驚くほど先進的かつ体系的な内容を持っており、これが「日本最古の農書」という評価を不動のものとする根拠となってきた。

第二章:成立年代をめぐる学術論争 ― 偽書説の台頭

長年にわたり、『清良記』は承応2-3年(1653-54年)頃に土居清良の一族である神官・土居水也(どい すいや)によって編纂され、その第七巻『親民鑑月集』は、永禄7年(1564年)の出来事を忠実に記録したものと信じられてきた 3 。この通説に基づき、本書は日本農書史の冒頭に位置づけられてきたのである。

しかし、20世紀後半から、この通説に疑問を呈する実証的な研究が次々と現れ、「偽書説」あるいは「後代成立説」が有力となっていく。その論拠は、主に記述内容に見られる時代錯誤(アナクロニズム)と、他の文献との比較研究にあった。

偽書説の論拠①:記述内容の時代錯誤

『親民鑑月集』に書かれている内容を詳細に検討すると、それが永禄7年(1564年)という時代設定とは明らかに矛盾する点が見出される。

- 木綿の記述: 前章で触れた、農家の女性が冬の仕事として「木綿を織り」という記述 21 は、その代表例である。日本の衣料史において、木綿は戦国時代から軍需品(火縄や帆布など)として価値が高まり、栽培も各地で始まったが、一般農民が自家用の衣料として自給できるほど普及するのは、早くとも戦国末期から江戸時代初期にかけてのことである 23 。特に1564年時点の伊予の山間地帯で、これが日常的な光景であったとは考えにくい。この記述は、木綿生産が農村で常識となった17世紀後半以降の状況を反映している可能性が極めて高い。

- 琉球芋(サツマイモ)の記述: さらに決定的なのが、農学史研究者・永井義瑩による指摘である。永井は、現存する『清良記』の写本の中に、救荒作物として琉球芋(サツマイモ)に関する記録が見られることを発見した 25 。サツマイモが日本に伝来し、西日本一帯に普及するのは17世紀末から18世紀初頭にかけてである。したがって、この記述を含む農書部分が成立したのは、早くとも元禄14年(1701年)以降でなければ年代的に辻褄が合わないのである。

偽書説の論拠②:永井義瑩による『畊作事記』との関連性指摘

永井義瑩はさらに、文献比較の観点から『親民鑑月集』の成立過程に鋭く切り込んだ。彼の研究によれば、現存する『清良記』巻七は、単一の著作ではなく、後世の編者が複数の文献を元に編集(編輯)して作り上げたものであり、その過程で『畊作事記』(こうさくじき)という別の農書から多くの記述が流用・改変されていることを明らかにした 26 。

この発見は、『親民鑑月集』が永禄年間の記録ではなく、様々な時代の農業知識を集成して17世紀後半から18世紀初頭にかけて成立した「近世農書」であることを結論づけた 4 。

これらの研究成果は、「日本最古の農書」という『清良記』の最大のアイデンティティを、学術的に解体するものであった。これは単なる成立年代の修正ではない。この書物が戦国時代の産物ではなく、江戸時代の価値観や知識体系に基づいて「作られた」書物であることを示唆する、決定的なパラダイムシフトであった。これにより、研究の焦点は「何が書かれているか」から、「なぜ、誰が、何のために、そのように書かれねばならなかったのか」という、より深層にある編纂意図の解明へと移行していくのである。

第三部:『清良記』再解釈 ― 怨嗟の書か、郷土の誇りか

本第三部では、偽書説の先に展開された最新の研究成果、特に郷土史研究家・伏見元嘉の説を軸に、『清良記』の成立意図をさらに深掘りする。そして、学術的な評価と、地元・三間町における受容のされ方という二つの側面を対比させ、この書物が持つ多層的な意味を考察する。

第一章:伏見元嘉の新説 ― 「告発・抗議・怨嗟」の書

永井義瑩らの研究によって『親民鑑月集』が後代の創作であることが明らかになった後、郷土史研究家の伏見元嘉は、さらに踏み込んだ画期的な説を提唱した。彼は、この書物の改編が、単なる知識の集成ではなく、極めて個人的かつ政治的な動機に基づいていたと論じたのである。

伏見説の中心にいるのが、土居清良の子孫であり、伊予吉田藩(宇和島藩の支藩)の元代官・庄屋であった土居与兵衛(どい よへえ、延宝7年/1679年頃没)という人物である 25 。伏見によれば、土居水也が書いたであろう「原作」としての『清良記』を、この土居与兵衛が全面的に改編したのだという 25 。

その改編の動機は、与兵衛が経験した悲劇にあった。彼は、自らの息子(総領の小兵衛)を吉田藩によって無実の罪で刑殺され、さらに家伝の土地(持高)までも没収されるという、筆舌に尽くしがたい仕打ちを受けた。この吉田藩の非道な藩政に対する痛切な「告発・抗議・怨嗟」の念を表明するため、与兵衛は先祖の伝記である『清良記』を改編する、という手段を選んだのだと伏見は考察する 25 。

この説に立つと、『親民鑑月集』の存在意義は一変する。与兵衛は、自らの農業思想や痛烈な藩政批判を、直接的な言葉で表現することが許されない社会の中で、理想の君主である祖先・土居清良と、架空の賢人・松浦宗案との対話という形式を借りて巧妙に織り込んだのである。

- 架空の賢人・松浦宗案の創造: 松浦宗案という人物は、その名前の構成(松浦党との関連を匂わせる)や、物語中での子孫の描写などから、史実には存在しない架空の人物である可能性が極めて高いと指摘されている 2 。与兵衛は、この架空の人物の口を借りて、自らの理想とする農政や、現実の藩政への批判を語らせた。

- 藩政批判の寓話: 例えば、宗案が語る農政論の中には、当時吉田藩が導入しようとしていた「鬮持制度」(くじもちせいど、農地の定期的な割り替え制度で、農民の耕作意欲を削ぐとされた)への間接的な批判が込められていることが指摘されている 25 。

伏見説は、『親民鑑月集』を単なる後代の創作農書ではなく、極めて高度な政治的意図を持つ「寓話」あるいは「風刺文書」として再評価するものである。理想の過去(土居清良の善政)を具体的かつ詳細に描くことによって、現在の領主(吉田藩)の悪政を間接的に、しかし痛烈に告発するという、精緻なレトリックが用いられている。これは、直接的な批判が許されない封建社会における、知識人による巧妙かつ執念深い抵抗の様式を示す、驚くべき事例と言えるだろう。

第二章:史料批判の先に浮かび上がる『清良記』の多層性

これまでの議論を整理すると、『清良記』の成立と内容については、複数の学説が複雑に絡み合っていることがわかる。その変遷は、以下の表のようにまとめることができる。

表2:『清良記』の成立と内容に関する主要学説の比較

|

学説 |

成立年代(主体部) |

著者/編纂者 |

成立意図 |

巻七『親民鑑月集』の評価 |

|

伝統的通説 |

江戸初期(承応年間) |

土居水也 |

先祖の顕彰 |

戦国期(永禄年間)の記録、日本最古の農書 |

|

永井義瑩説 |

江戸中期以降(元禄以降) |

不詳の編者 |

農業知識の集成 |

複数の農書を集成した近世農書 |

|

伏見元嘉説 |

江戸初期(原作)+江戸中期(改編) |

土居水也(原作)+土居与兵衛(改編者) |

告発・抗議・怨嗟 |

藩政批判を込めた政治的寓話 |

これらの学説を踏まえると、『清良記』は単一の作者による単一の意図で書かれた書物ではないと結論づけるのが最も妥当であろう。その構造は、以下のような多層的なものと考えられる。

- 核(原作): 承応年間に、神官であった土居水也が、一族の誇りとして祖先・土居清良の武功を顕彰するために記した「軍記物語」。

- 改編・挿入層: 延宝年間に、吉田藩から過酷な仕打ちを受けた土居与兵衛が、藩政への怨嗟を込めて、原作を大幅に改編。特に、自らの思想を投影した架空の農書『親民鑑月集』を第七巻として挿入した。

- 後代の加筆層: さらに後の時代に、琉球芋の記述など、新たな情報が加筆されていった。

このように、『清良記』は、先祖顕彰の物語、藩政批判の寓話、そして農業知識の集成という、異なる時代の異なる意図が地層のように積み重なった、極めて複合的な史料なのである。

第三章:現代に生きる土居清良と『清良記』

学術の世界で『清良記』の解体と再構築が進む一方、その舞台となった地元・愛媛県宇和島市三間町では、全く異なる文脈で土居清良と『清良記』が生き続けている。そこには、学術的な「史実」と、地域共同体が育む「記憶」との間に存在する、興味深い関係性が見て取れる。

学術的な真贋論争とは対照的に、三間町において土居清良は、疑いの余地なき郷土の英雄として、今なお深い敬愛の対象となっている 2 。

- 信仰の対象としての清良: 清良の死後、その功績を称えた子孫や旧家臣らによって、彼は「清良明神」として神格化され、清良神社に祀られた 1 。この神社は地域の鎮守として篤い信仰を集め、昭和53年(1978年)には、町を挙げて盛大な「清良公350年祭」が執り行われた記録もある 29 。この祭りは、社殿の整備や記念誌の発行、遺品展の開催など、地域全体のアイデンティティを確認する一大イベントであった。

- 地域文化の核として: 土居清良の名は、三間町の文化や教育の隅々にまで浸透している。地元の三間小学校では、戦前から清良を讃える唱歌が歌われ、戦後に作られた新しい校歌にもその名が刻み込まれている 29 。また、地域の農業高校(現・北宇和高等学校)創設の精神的支柱となり、校歌にも『親民鑑月集』に由来する言葉が使われるなど、その影響は大きい 29 。現代においても、朝市は「みまの清良市」、若者の和太鼓グループは「清良太鼓」と名付けられるなど、その名は地域を象徴するブランドとして活用されている 29 。

ここには、歴史が持つ二つの側面が明確に現れている。一つは、客観的・実証的な探求の対象としての「歴史学」。もう一つは、共同体のアイデンティティを形成し、人々の誇りの源泉となる主観的な「記憶」としての歴史である。『清良記』が後世の創作部分を多く含むという学術的な「真実」は、それが何世紀にもわたって地域の精神的支柱として機能してきたという「社会的真実」を何ら損なうものではない。学術的解体と地域的受容は、必ずしも矛盾するものではなく、むしろ歴史というものが持つ豊かさと複雑さの両面を示しているのである。

終章:『清良記』が我々に問いかけるもの

伊予国の一地方文書である『清良記』の徹底的な調査は、我々に多くのことを示唆してくれる。それは、一つの史料を深く読むという行為が、単にそこに書かれた文字を追うだけでなく、その背後にある作者の意図、時代の制約、後世の加筆、そして受容のされ方といった、幾重にも重なる層を丹念に読み解く作業であることを教えてくれる。

本報告書で試みた「戦国時代という視点」での分析は、逆説的な結論へと我々を導いた。最終的に我々が手にしたのは、戦国時代の南伊予に関する純粋な「真実」そのものよりも、江戸時代を生きた人々が「戦国」という過去の記憶をいかに利用し、自らの切実なメッセージをそこに託したかという、より複雑で豊かな歴史像であった。『清良記』は、戦国時代を直接映す鏡ではなく、江戸時代というフィルターを通して屈折した戦国の光を我々に見せているのである。

しかし、それゆえに『清良記』の価値が減じるわけではない。むしろ、この書物は、中央の大きな歴史物語の陰に隠れがちな、地方の小領主とその子孫たちが抱いた誇り、直面した理不尽、そしてそれに対する執念深い抵抗の様を、時を超えて我々に生々しく伝えてくれる。偽書か真書かという二元論を超えた先に、『清良記』は、歴史を生き、歴史を記述し、歴史を記憶しようとした人々の息遣いを伝える、かけがえのない文化遺産として存在しているのである。

引用文献

- 清良記(セイリョウキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B8%85%E8%89%AF%E8%A8%98-86607

- 土居清良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B1%85%E6%B8%85%E8%89%AF

- 市指定 清良記 - 宇和島市ホームページ | 四国・愛媛 伊達十万石の城下町 https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/sizen-bunka/72seiryouki.html

- 清良記(せいりょうき) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_se/entry/034054/

- 西園寺公広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%9C%92%E5%AF%BA%E5%85%AC%E5%BA%83

- 武家家伝_西園寺氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/saion_k.html

- 伊予西園寺氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E4%BA%88%E8%A5%BF%E5%9C%92%E5%AF%BA%E6%B0%8F

- 「南予史探訪」・「宇和郡 西園寺氏の始まりと終わり」 - じゅんのつぶやき http://2103center.blog112.fc2.com/blog-entry-1541.html

- 西園寺氏による宇和郡の支配 - 西予市 https://www.city.seiyo.ehime.jp/miryoku/seiyoshibunkazai/bunkazai/dayori/16215.html

- 二 南予の戦雲 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/62/view/7858

- 長宗我部元親の四国進出はどのように展開されていったのか(1575~79年) | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/39

- 智恵光寺 千人塚 - 長宗我部の伊予侵攻の端緒 - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/ehime/tiekouji.html

- 長宗我部氏、四国を統一 - FC2 http://terutika2.web.fc2.com/tyousokabe/tyousokabetoha4.htm

- 第19章:伊予侵攻を再開 -長宗我部元親軍記- https://tikugo.com/chosokabe/rekisi/19iyo-saikai.html

- 西園寺公広(さいおんじ きんひろ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A5%BF%E5%9C%92%E5%AF%BA%E5%85%AC%E5%BA%83-1076497

- 清良記(高串本) - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/221837

- 『日本農書全集』 - 農文協 https://www.ruralnet.or.jp/digital-zensyu/images/1028395309.pdf

- 清良記(親民鑑月集)(伊予)|日本農書全集 - ルーラル電子図書館 https://lib.ruralnet.or.jp/ns/mokuji2.php?10(1)

- 日本農書全集10 清良記(親民鑑月集)・他 - 田舎の本屋さん https://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_4540800159/

- わが国近世までの牛馬飼養の歴史 下 - 日本農業研究所 http://www.nohken.or.jp/NOGYOKENKUYU/No.37-2024/2024-09_iwamoto.pdf

- 江戸時代における農村女性の労働・生活とジェンダー - AgriKnowledge https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010912071.pdf

- 愛媛県史 人 物(平成元年2月28日発行) - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/57/view/7513

- Ⅱ 日本における綿栽培の盛衰と加古川西部地域における綿栽培の歴史が有する意味 矢嶋 1 - 神戸学院大学 http://www.human.kobegakuin.ac.jp/yajisoffice/papers_presentation/20170320kogawamenka.pdf

- 木綿栽培と綿織物業 - 岸和田市立図書館 https://www.city.kishiwada.lg.jp/site/toshokan/saihakken-momen.html

- 清良記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E8%89%AF%E8%A8%98

- 近世農書「清良記」巻七の研究〈永井義瑩著〉 - 清文堂出版 https://seibundo-pb.co.jp/index/ISBN4-7924-0530-0.html

- 『清良記』の研究 - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/shuppan/pamphlet/9784784215621.pdf

- 成立過程とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E7%AB%8B%E9%81%8E%E7%A8%8B

- データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:1/6/view/1231

- 清良神社 - SHIKOQUE https://shikoque.com/place/12609/