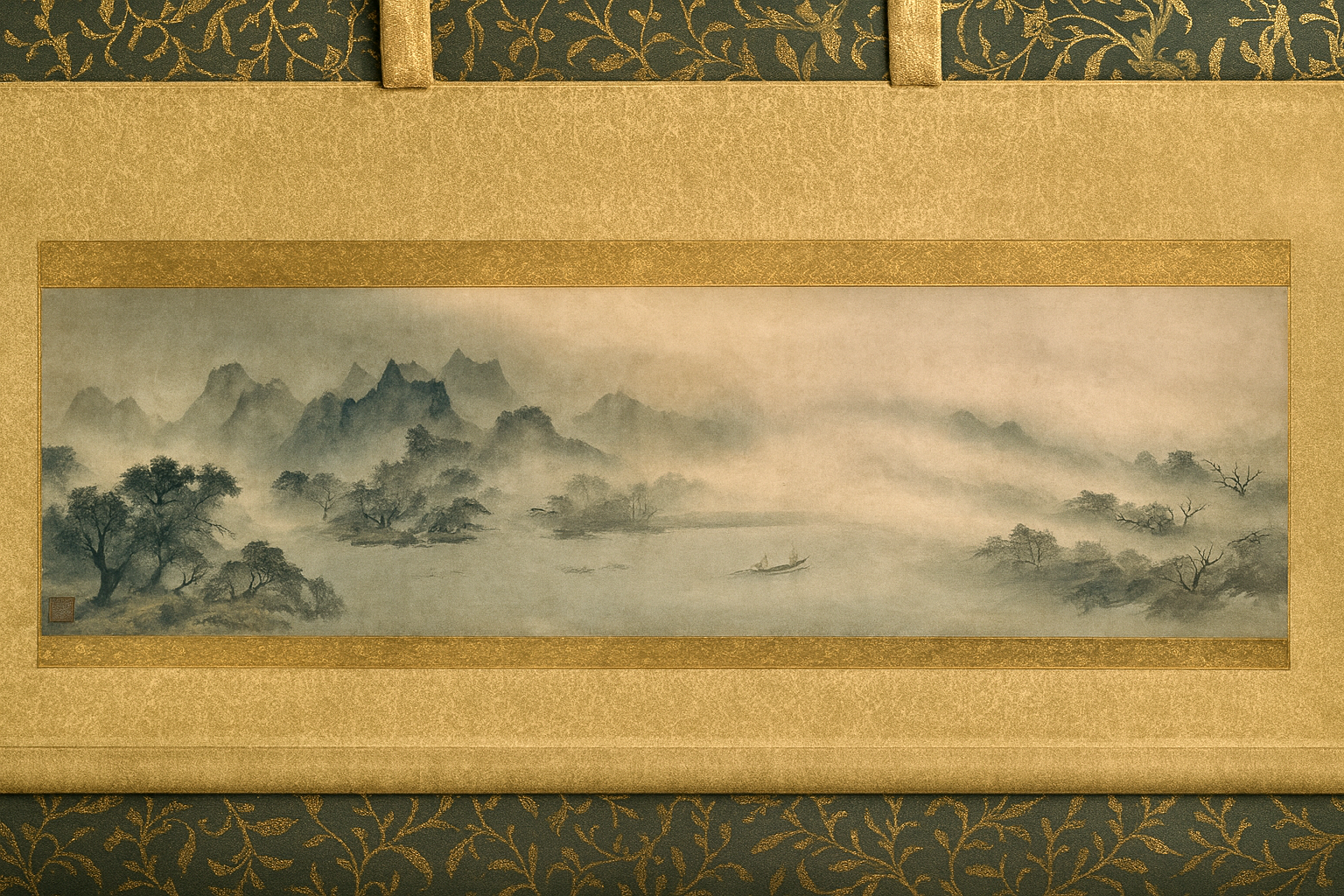

漁村夕照図

国宝「漁村夕照図」は、牧谿筆の南宋水墨画。足利義満が「東山御物」に加え、戦国時代には天下人が渇望する「名物」として流転。信長、秀吉、家康らの手を経て、日本の歴史と美意識の変遷を映し出す。

国宝「漁村夕照図」の総合的考察――戦国時代の価値変容を中心として

序章:国宝「漁村夕照図」――水墨の傑作、乱世を渡る

国宝「漁村夕照図」は、13世紀の中国・南宋時代に活躍した禅僧画家、牧谿(もっけい)の手によるとされる水墨画の最高傑作の一つである 1 。夕暮れの光が湖畔の村を染め上げる一瞬の情景を、墨の濃淡と大胆かつ繊細な筆致のみで捉えたこの作品は、観る者を静謐で詩的な世界へと誘う。しかし、この一枚の絵画が持つ価値は、その芸術性のみに留まるものではない。

本作は、室町幕府三代将軍・足利義満に見出され、将軍家の至宝コレクション「東山御物」に加えられた後、戦国の動乱期には天下人たちが渇望する垂涎の「名物」として、権力者たちの手を渡り歩いた 3 。その流転の歴史は、時代の価値観、美意識、そして政治力学そのものを映し出す「歴史の証人」としての側面を色濃く帯びている。

本報告書は、この国宝「漁村夕照図」を、単なる美術品としてではなく、特に「日本の戦国時代」という激動の時代背景を通して、その文化的・政治的価値がいかにして形成され、変容していったのかを徹底的に解明することを目的とする。一枚の絵画が辿った数奇な運命を追うことで、日本の歴史と美意識の深層に光を当てる。

第一部:大陸からの潮流――「瀟湘八景図」の誕生と牧谿芸術

第一章:画題「瀟湘八景」の源流と美意識

「漁村夕照図」が描く主題は、「瀟湘八景(しょうしょうはっけい)」と呼ばれる、中国の伝統的な画題の一つである。これは、中国湖南省にある洞庭湖に、瀟水(しょうすい)と湘江(しょうこう)が合流する一帯の風光明媚な景観を主題としたものである 5 。その起源は北宋時代(11世紀頃)の文人画家・宋迪(そうてき)に遡るとされ、彼はこの地の風景から特に優れた八つの情景を選び出した 3 。

その八景とは、以下の通りである。

- 平沙落雁(へいさらくがん): 広い砂州に雁の群れが舞い降りる様。

- 遠浦帰帆(えんぽきはん): 遠くの入り江に帆船が帰ってくる様。

- 山市晴嵐(さんしせいらん): 山里の市が晴れ渡る嵐気に包まれる様。

- 江天暮雪(こうてんぼせつ): 川と空が一体となった雪景色に日が暮れる様。

- 洞庭秋月(どうていしゅうげつ): 洞庭湖の湖面に秋の月が映る様。

- 瀟湘夜雨(しょうしょうやう): 瀟湘地方に夜の雨が降る様。

- 煙寺晩鐘(えんじばんしょう): 夕靄に煙る寺から晩鐘が聞こえてくる様。

- 漁村夕照(ぎょそんせきしょう): 漁村が夕日に照らされる様。

これらの画題は、単なる名所絵図ではなかった。季節(秋冬)、時間(夕暮れ、夜)、天候(晴、雨、雪)といった要素が巧みに組み合わされており、自然の移ろいの中に詩的な情感や、万物に通底する禅的な思想を見出すという、極めて高度で知的な芸術的営為であった 4 。この美意識は日本にも大きな影響を与え、琵琶湖周辺の風景を選んだ「近江八景」や、鎌倉の「金沢八景」などが、この瀟湘八景を模して成立したことは広く知られている 4 。

第二章:禅僧画家・牧谿の芸術世界とその特質

この伝統的な画題に、不朽の生命を吹き込んだのが、南宋末期(13世紀)の禅僧画家・牧谿であった 2 。彼の作品は、一見すると粗放とも思える大胆な筆遣い(粗筆)が特徴であるが、その真髄は、墨の濃淡、滲み、ぼかしといった技法を極限まで駆使し、形あるものだけでなく、湿潤な大気、揺らめく光、無限の空間といった、本来目には見えないはずのものを画面上に見事に現出させる点にある 1 。

特に「漁村夕照図」において、画面右半分を貫くように描かれた斜陽の表現は劇的とさえ評され、その光と影が織りなす情景は、後の西洋絵画における印象派の光の表現を先取りするかのようであると指摘されることもある 5 。

興味深いのは、牧谿の芸術に対する評価が、その本国である中国と、海を隔てた日本とで大きく異なった点である。伝統的な筆法や様式を重んじる中国の文人画壇では、牧谿の画法は型破りな「粗悪」なものとして、正当な評価を受けることが少なかった 2 。一方で、日本では鎌倉時代から室町時代にかけて、彼の作品は舶載された中国絵画(唐絵)の中でも最高のものとして熱狂的に受け入れられた 2 。

この評価の逆転現象は、単なる好みの違いに起因するものではない。それは、中国の儒教的・規範的な文化と、日本の禅宗文化に根差した美意識の根本的な相違を浮き彫りにする。形式的な格律や精緻な描写よりも、対象の本質を直感的に捉え、精神性や内面的な気韻を重んじる日本の禅林において、牧谿の描く広大な余白や、自然と一体化するような空間表現は、まさに禅の思想そのものを体現するものとして理解されたのである。この「日本による牧谿の発見」は、日本文化が海外の文化を主体的に取捨選択し、自らの美意識の根幹へと再構築していく文化形成のダイナミズムを示す、象徴的な出来事であった。後の日本の水墨画は、この「日本化された牧谿」を規範として、独自の発展を遂げていくことになる。

第二部:将軍家の至宝――東山御物としての「瀟湘八景図巻」

第一章:唐物荘厳と足利将軍家の権威

鎌倉時代末期から室町時代にかけて、日中間の禅僧の往来や貿易の活発化に伴い、中国の絵画、書、工芸品などが「唐物(からもの)」として大量に日本へもたらされた。室町幕府、とりわけ足利将軍家にとって、これらの優れた唐物を蒐集し、会所と呼ばれる公式な対面の場や座敷に飾ること(唐物荘厳)は、単なる趣味や贅沢ではなかった。それは、最新の文化を独占し、その洗練された審美眼を誇示することによって、武家や公家、寺社勢力に対して自らの政治的・文化的権威を絶対的なものとして示すための、極めて重要な統治行為だったのである。

第二章:「瀟湘八景図巻」の渡来と東山御物への列品

牧谿筆と伝えられる「瀟湘八景図巻」がいつ、どのような経緯で日本に渡来したかの正確な記録は残されていないが、14世紀末にはすでに日本に存在し、足利将軍家の所有となっていたことが確実視されている。その証拠となるのが、この作品が、足利将軍家が代々蒐集した唐物コレクションの最高峰であり、精華ともいえる「東山御物(ひがしやまごもつ)」の一つとして、後世の記録に登場することである 3 。

さらに決定的な物証が、現存する断簡のいくつかに捺されている鑑蔵印である。そこには、室町幕府の権勢を絶頂に導いた三代将軍・足利義満(1358-1408)が用いたとされる「道有(どうゆう)」という朱文方印がはっきりと確認できる 2 。この印は、義満が出家した際の法号であり、彼が愛蔵した数々の名品に捺されている。「漁村夕照図」や「煙寺晩鐘図」などに残るこの印は、本作がまさしく将軍家の秘蔵品であったことを、今日に伝える動かぬ証拠なのである 2 。

第三章:座敷飾りのための切断――足利義満の決断とその文化的意味

もともと牧谿の「瀟湘八景図」は、八つの景観が一続きに描かれた長大な絵巻物であったと考えられている 2 。しかし、今日我々が目にするのは、「漁村夕照図」をはじめとする、一景ごとに独立した掛軸の姿である。この形態の変化は、足利義満の時代に行われた、ある画期的な決断に起因する。

義満は、この長大な絵巻を、会所や座敷の床の間に掛けて鑑賞するために、八つの場面ごとに「切断」し、それぞれを掛軸として改装したと伝えられている 10 。この行為は、単に鑑賞の仕方を変えたという以上に、日本の文化史における一つのパラダイムシフトを象徴していた。

絵巻は、本来、鑑賞者が手元で少しずつ繰り広げながら、時間の経過と共に展開する物語や風景を追体験する、極めて私的で連続的なメディアである。それに対し、床の間に掛けられた掛軸は、特定の空間に固定され、複数の人々が同時に一つの場面を鑑賞する、公的で断片的なメディアである。義満による「切断」は、鑑賞体験を私的なものから公的なものへと転換させ、唐物を中心とした会所の「座敷飾り」という新たな文化様式を確立させる上で、決定的な役割を果たした。

しかし、この決断は、義満自身も意図しなかったであろう、もう一つの重大な歴史的帰結をもたらした。一つの巨大な文化財であった絵巻を、八つの「移動可能な価値の単位」へと分割してしまったのである。もし作品が絵巻のまま伝来していれば、その価値と一体性故に、一つの権力者のもとで継承され続けた可能性が高い。だが、八幅の掛軸に分かたれたことで、後の時代、特に将軍家の権威が失墜する戦国時代において、各断簡が個別の「名物」として流通し、分蔵され、そして権力者たちの争奪の対象となる道が、ここに拓かれることになった。義満の文化政策上の決断が、皮肉にも作品を戦国の舞台へと押し出す引き金となったのである。

第三部:乱世の名物――戦国武将と「漁村夕照図」

第一章:「名物」の価値――一国に勝る茶器と掛物

応仁の乱を経て室町幕府の権威が地に墜ち、日本全土が下剋上の嵐に覆われた戦国時代、新たな価値観が生まれる。それが「名物(めいぶつ)」の尊重である。茶の湯の流行と深く結びつき、優れた茶碗、茶入、花入、そして床の間を飾る掛軸といった美術品が、単なる道具や装飾品ではなく、城一つ、あるいは一国にも匹敵するとされるほどの絶大な価値を持つようになった 14 。

この時代における「名物」は、現代的な意味での美術品や贅沢品とは本質的に異なる役割を担っていた。それは、武力によって成り上がった武将たちが、旧来の権威であった朝廷や幕府に代わって、自らの支配の正統性を人々に認めさせるための、極めて有効な政治的・文化的装置であった。特に、かつて足利将軍家が所有した「東山御物」を手にすることは、自らが将軍家の文化的権威の後継者であることを天下に示す、最も象徴的な行為だったのである。

こうして「名物」は、武力による支配を補完する「文化的正統性」や「洗練された人格」という箔を所有者に与える、一種の無形の通貨と化した。武将たちは名物を手に入れるために大金を投じ(名物狩り)、茶会を開いてはこれを披露して権勢を誇り、また戦功のあった家臣への恩賞として下賜することもあった。美術品が、褒賞、外交、威嚇の手段として生々しく機能する、戦国時代特有の文化・政治力学がここに成立した。「漁村夕照図」をはじめとする牧谿の「瀟湘八景図」断簡は、この「名物市場」において、最高級の銘柄として取引されることとなる。

第二章:天下人の掌中――織田信長の蒐集と「瀟湘八景図」断簡

「天下布武」を掲げ、旧勢力を次々と打ち破っていった織田信長は、武力による天下統一と並行して、誰よりも熱心に名物蒐集を行った武将であった。彼の蒐集は、堺の豪商から強制的に名物を供出させるなど、しばしば強権的であったが、それは単なる物欲ではなく、旧権威の象徴を接収し、自らのもとに新たな価値体系を構築しようとする、明確な政治的意図に基づいていた。

信長が所有した名物の中には、牧谿筆「瀟湘八景図」の断簡も複数含まれていたことが、当時の記録から確認できる 10 。例えば、堺の豪商・津田宗及が記した茶会記『天王寺屋会記』などには、信長が主催した茶会でこれらの名物が披露され、列席した大名や公家、豪商たちを圧倒した様子がうかがえる 17 。信長にとって、牧谿の掛軸を床の間に掛ける行為は、自らが足利将軍家をも凌ぐ、新たな文化の支配者であることを宣言するパフォーマンスだったのである。

しかし、天正10年(1582年)、その野望は本能寺で潰える。明智光秀の謀反によって信長が自刃した際、本能寺には茶会のために持ち込まれた数多くの名物が存在し、その多くが炎と共に失われたと伝えられている 18 。牧谿の断簡がこの時どのような運命を辿ったか、その全ては明らかではないが、天下人の手を離れた名物が、再び乱世に流転していく契機となったことは間違いない。

第三章:離散した八景――戦国大名たちの分蔵とその軌跡

信長の死後、天下統一事業を継承した豊臣秀吉、そして江戸幕府を開く徳川家康もまた、熱心な名物蒐集家であった。足利将軍家から信長へと渡った「瀟湘八景図」の断簡は、彼らの手を経て、あるいは戦乱の中で、全国の有力大名家へと離散していくことになった 19 。

その流転の様相は、同じく東山御物であった玉澗(ぎょくかん)筆の「瀟湘八景図」断簡の伝来を見ると、より具体的に理解できる。例えば、徳川美術館が所蔵する玉澗筆「遠浦帰帆図」は、足利将軍家を出た後、連歌師の宗長、小田原の北条家、駿河の今川義元、そして豊臣秀吉、徳川家康を経て、尾張徳川家へと伝来したことが記録されている 19 。一つの掛軸が、戦国時代の権力者の盛衰と共に、目まぐるしく所有者を変えていった様が見て取れる。

牧谿筆の断簡もまた、同様の運命を辿った。各断簡がどの武将の手に渡ったかの全貌を解明することは困難だが、茶会記などの断片的な記録から、その軌跡の一部を追うことができる。例えば、『松屋会記』などの記録によれば、武将茶人として名高い古田織部が、ある断簡の表装に関わった可能性も指摘されており 21 、美術品が武将たちの美意識を反映しながら伝来していった様子がうかがえる。

各断簡の伝来ルートを追跡する作業は、単なる所有者リストの作成に終わらない。それは、戦国時代の武将間の同盟、敵対、主従関係、そして権力の移行といった、複雑な政治的関係性を可視化する作業に他ならない。ある断簡がある大名から別の大名へと渡る背景には、戦いにおける降伏の証、同盟締結の贈り物、あるいは主君からの恩賞といった、生々しい政治的ドラマが常に介在していた。その意味で、「瀟湘八景図」断簡の流転史は、それ自体が戦国時代の権力闘争を雄弁に物語る、一つの壮大な叙事詩なのである。美術品の来歴を辿ることで、我々は武将たちの野心と美学が交錯する、歴史のダイナミズムを追体験することができるのだ。

第四部:後世への遺産――牧谿様式の継承と「漁村夕照図」の現在

第一章:日本水墨画への絶大なる影響――長谷川等伯と牧谿の亡霊

戦国の乱世が終わりを告げ、安土桃山時代という新たな文化が花開く中で、牧谿の芸術は一人の天才画家を通して、日本の絵画史に不滅の足跡を残すことになる。その画家こそ、長谷川等伯(1539-1610)である。

等伯は、牧谿の芸術に深く傾倒し、その画法を徹底的に研究したことで知られる 22 。彼は自らが記した画論書『等伯画説』の中でも牧谿を最高の手本として称賛しており、その影響は等伯の多くの作品に見て取ることができる 20 。しかし、等伯の偉大さは、単なる模倣に終わらなかった点にある。彼は、牧谿が完成させた墨の濃淡による大気や光の表現技法を完全に自らの血肉とし、それを中国的な観念の風景ではなく、日本の湿潤な気候風土と、自らの内面に渦巻く深い情趣を表現するための言語として昇華させた 24 。

その究極の到達点とされるのが、国宝「松林図屏風」である。霧に煙る松林を描いたこの作品は、牧谿から学んだ空間表現の技法を用いながらも、そこに描かれているのは紛れもなく日本の風景であり、観る者の心に静かな感動を呼び起こす普遍的な詩情に満ちている。等伯が成し遂げたこの「牧谿の日本化」のプロセスは、日本の芸術が海外の様式をいかに受容し、変容させ、独自の美を創造していったかを示す、最も成功した事例の一つと言えよう。

第二章:再評価と国宝指定への道

江戸時代に入っても、牧谿への評価は揺るぐことがなかった。幕府の御用絵師であった狩野派の画家たちは、牧谿の作品を「画の規範」として熱心に学び、その模本を数多く制作した 26 。また、八代将軍・徳川吉宗は、当時諸大名家に分蔵されていた「瀟湘八景図」の断簡を一堂に集め、鑑賞会を催そうと試みたという逸話も残っており 20 、その文化的価値がいかに高く認識されていたかがうかがえる。

明治時代以降、近代的な美術史研究が始まると、牧谿の芸術性と、彼が日本の水墨画に与えた影響の大きさが学術的に再評価される。そして、第二次世界大戦後の文化財保護法の制定を経て、その歴史的・芸術的価値が最高レベルにあると認められた「漁村夕照図」は、1954年3月20日、国の宝として「国宝」に指定された 4 。これは、南宋の禅僧が描いた一枚の絵画が、数世紀の時を経て、日本の文化にとってかけがえのない至宝であると、国家によって最終的に認定された瞬間であった。

第三章:現存する「瀟湘八景図」断簡の全貌

足利義満によって八幅の掛軸に分けられた牧谿の「瀟湘八景図巻」は、その後の長い歴史の中で散逸し、現在ではその一部が失われている。例えば、「山市晴嵐図」は所在が不明となっており、その姿は模本によってしかうかがい知ることができない 20 。

しかし、幸いにも複数の断簡が戦火や災厄を免れ、今日まで伝えられている。以下に、現在その存在が確認されている主要な断簡を、所蔵先と共に一覧で示す。これらは、かつて一つの壮大な芸術作品であったものの名残であり、それぞれが日本の歴史の重要な局面を生き抜いてきた証人でもある。

表1:伝牧谿筆「瀟湘八景図巻」現存断簡一覧

|

画題 |

現在の所蔵先 |

文化財指定 |

寸法(縦×横 cm) |

備考(鑑蔵印、主要伝来など) |

|

漁村夕照図 |

根津美術館 |

国宝 |

33.0 × 112.6 |

足利義満「道有」印あり。旧東山御物。 2 |

|

煙寺晩鐘図 |

畠山記念館 |

国宝 |

32.9 × 104.1 |

足利義満「道有」印あり。旧東山御物。 11 |

|

平沙落雁図 |

出光美術館 |

重要文化財 |

33.1 × 110.1 |

足利義満「道有」印あり。旧東山御物。 9 |

|

遠浦帰帆図 |

京都国立博物館(毛利家旧蔵) |

重要文化財 |

(寸法情報要確認) |

足利義満「道有」印あり。旧東山御物。 29 |

|

洞庭秋月図 |

徳川美術館 |

重要文化財 |

(寸法情報要確認) |

旧東山御物。大名物。 30 |

|

山市晴嵐図 |

(所在不明) |

- |

- |

模本のみ現存。大友義鎮所持の記録あり。 20 |

|

瀟湘夜雨図 |

(所在不明) |

- |

- |

|

|

江天暮雪図 |

(所在不明) |

- |

- |

|

結論:一枚の絵画が語る日本の歴史

国宝「漁村夕照図」とその兄弟ともいえる「瀟湘八景図」の断簡が辿ってきた道程は、南宋の禅林から、室町将軍家の会所、戦国武将の陣中茶室、そして現代の美術館へと至る、実に700年以上にわたる壮大な旅路であった。

本報告書で詳述したように、この作品群は、決してガラスケースの中で静かに時を過ごしてきた静的な美術品ではない。それは、時代の権力構造、美意識の変遷、そして政治の力学を敏感に映し出す「鏡」として、常に歴史のダイナミズムの只中にあり続けた。足利義満による「切断」という行為がその運命を決定づけ、戦国武将たちの渇望の対象として「名物」という新たな価値を付与され、さらには長谷川等伯という天才の手を経て日本の美術史そのものを豊かに形成する源泉となった。

今日、我々が根津美術館で「漁村夕照図」の前に立つとき、それは単に牧谿の卓越した筆致や墨の妙を鑑賞する行為に留まらない。その淡い墨の諧調の奥には、足利義満の文化的野心、織田信長の天下布武の夢、そして数多の戦国武将たちの野望と美学が複雑に交錯する、日本の歴史そのものが幾重にも折り畳まれている。この一枚の絵画に耳を澄ますことは、日本の文化と権力の深層を巡る、時空を超えた対話に参加することなのである。

引用文献

- 漁村夕照図 ぎょそんせきしょうず - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/65439

- 漁村夕照図 - 根津美術館 https://www.nezu-muse.or.jp/sp/collection/detail.php?id=10390

- 遠浦帰帆図 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=100999&content_part_id=000&content_pict_id=0

- 絵画|漁村夕照図(伝牧谿筆)[根津美術館/東京] - WANDER 国宝 https://wanderkokuho.com/201-00101/

- 漁村夕照図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/170871

- 瀟湘八景図を楽しむ(しょうしょうはっけいずをたのしむ) - 博物館ディクショナリー- 京都国立博物館 https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/70shosho/

- 美術で'最高の瞬間'! 牧谿 茶人が愛した一級ブランド - いづつやの文化記号 http://izucul.cocolog-nifty.com/balance/2022/12/post-7b472a.html

- 「唐絵 中国絵画と日本中世の水墨画」(根津美術館)レポート。名品で追う「唐絵」の豊かな展開|Page 2 - 美術手帖 https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/31082?page=2

- 平沙落雁図 - 出光コレクション https://idemitsu-museum.or.jp/collection/painting/chinese/01.php

- 遠浦帰帆図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/588199

- 煙寺晩鐘図 伝 牧谿筆 | 絵画 - コレクション - 荏原 畠山美術館 https://www.hatakeyama-museum.org/collection/picture/000003.html

- 「茶の湯の床飾り」展 出光美術館 - 猫アリーナ - FC2 https://nekoarena.blog.fc2.com/blog-entry-4937.html

- 特別展 名画を切り、名器を継ぐ美術にみる愛蔵のかたち - これまでの展覧会|根津美術館 https://www.nezu-muse.or.jp/sp/exhibition/past2014_n06.html

- 戦国大名や商人が熱狂した「茶器」|初花肩衝など有名な茶器を解説【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1143333

- 家臣が家宝の皿を割ってしまった!その時、加藤嘉明は? https://sengokushiseki.com/?p=631

- 伝牧谿筆 遠浦帰帆図―瀟湘八景図について― (でんもっけいひつ えんぽきはんず https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/42mokkei/

- 天王寺屋会記 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E5%A4%A9%E7%8E%8B%E5%AF%BA%E5%B1%8B%E4%BC%9A%E8%A8%98

- 織田信長の茶会/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/117556/

- 遠浦帰帆図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/18744

- 牧谿 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A7%E8%B0%BF

- No.60 - 茶の湯文化学会 https://www.chanoyu-bunka-gakkai.jp/relays/download/22/48/42/0/?file=/files/libs/124/201809131011393303.pdf

- 水墨の風@出光美術館 特別講座その2 長谷川等伯 | ktの美術鑑賞きろく。 https://ameblo.jp/k-t-111/entry-12295873335.html

- 牧谿 | 日本歴史的人物伝 https://kousin242.sakura.ne.jp/maruhei/%E4%B8%AD%E4%B8%96/%E7%89%A7%E8%B0%BF/

- 日本の美意識 ~長谷川等伯「松林図屏風」より~|小島ゆり(松江藩御抱え塗師12代目) - note https://note.com/urushiyuri/n/n7aeb1bb26812

- 長谷川等伯の古典学習と展開 - 出光美術館 https://idemitsu-museum.or.jp/research/pdf/05.idemitsu-No16_2011.pdf

- [ID:1494] 瀟湘八景 : 資料情報 | デジタルアーカイブ | 静岡県立美術館 https://jmapps.ne.jp/spmoa/det.html?data_id=1494

- 芦雁図 ろがんず - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/169488

- 紙本墨画漁村夕照図〈伝牧谿筆/〉 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/203419

- 絵画|煙寺晩鐘図(伝牧谿筆)[荏原畠山美術館/東京] - WANDER 国宝 https://wanderkokuho.com/201-00102/

- 洞庭秋月図 - 名古屋・徳川美術館 | The Tokugawa Art Museum https://www.tokugawa-art-museum.jp/collections/%E6%B4%9E%E5%BA%AD%E7%A7%8B%E6%9C%88%E5%9B%B3/

- 連載「大友時代を生きた人々」 - 国際文化学部長 鹿毛敏夫教授の - 「画家・玉澗~義鎮が好んで作品を収集〜」が掲載 - 名古屋学院大学 https://www.ngu.jp/media/20230825.pdf