熏辜素懸威

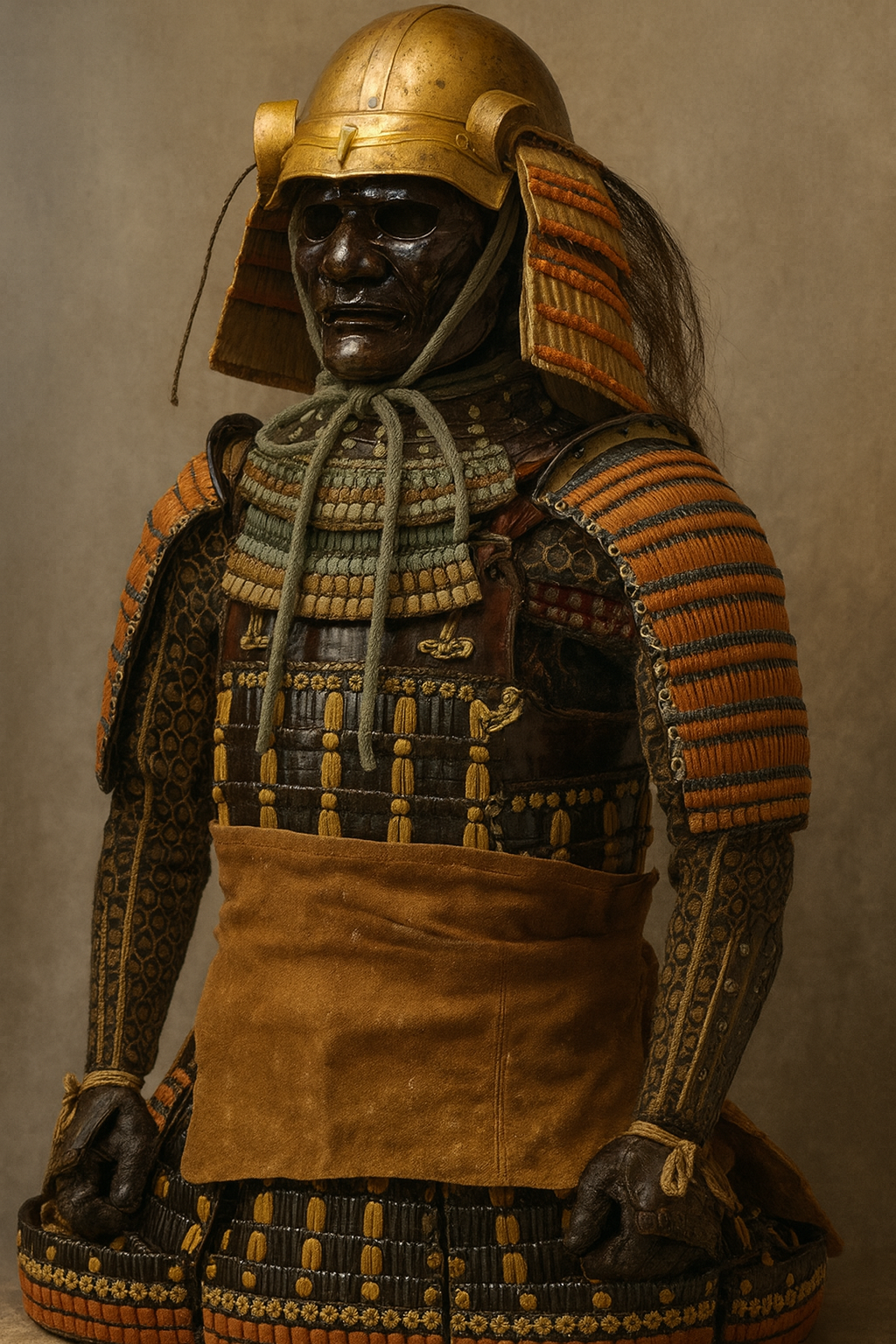

上杉謙信所用と伝わる「素懸熏韋威腹巻」は、希少な燻革と素懸威を用いた実用的な甲冑。金色の菊花飾りと金箔が施され、機能性と洗練された美を両立。謙信の多面的な人物像を映し出す。

報告書:伝上杉謙信所用「熏辜素懸威」に関する総合的調査

序章:名称の考証と具足の概要

戦国時代の雄、上杉謙信が所用したと伝えられる一領の具足は、後世において「熏辜素懸威(くんこすがけおどし)」という名で知られてきた。しかし、本報告書における詳細な調査の結果、この名称は伝承の過程で生じた変化であり、その正体は山形県に現存する文化財「素懸熏韋威腹巻(すがけふすべかわおどしはらまき)」であることが同定された 1 。本章では、まずこの名称の差異を考証し、調査対象となる具足の正確な定義を確立する。

「熏辜素懸威」から「素懸熏韋威腹巻」へ:名称の同定と解釈

利用者が提示した「熏辜素懸威」という名称は、公的な文化財記録には見られない。一方で、上杉神社が所蔵し、山形県指定文化財となっている具足の正式名称は「素懸熏韋威腹巻 兜、頬当、壷袖、篭手付」である 1 。両者を比較検討すると、「素懸威」の部分は共通しているものの、「熏辜」と「熏韋」という表記に著しい差異が見られる。

この差異は、後世の記録や伝承の過程で生じた、音写の誤り、あるいは当て字の結果である可能性が極めて高い。本具足の最大の特徴は、威(おどし)の素材として「熏韋(ふすべかわ)」、すなわち松葉の煙で燻して防虫・防腐処理を施した鹿革という、非常に珍しい素材を用いている点にある 1 。この特殊な素材名は、時代が下るにつれてその正確な知識が失われ、音の響きだけが独り歩きしたと考えられる。

「熏韋」を音読みすれば「くんい」となり、これが「くんこ」という音に転訛、あるいは聞き間違えられ、記録される際に「辜」という字が当てられたと推察される。「辜」という漢字は「罪」を意味し、武将が自らの武具に冠する名称としては不自然である。これは、意味よりも音を優先して漢字を当てた結果であろう。戦国時代には、「勝つ」という縁起を担いで「鰹(かつお)」を食すといった言葉遊びや語呂合わせが盛んであった文化背景も 2 、こうした音を主体とした表記の変化が起こりやすい土壌を示している。

したがって、本報告では調査対象を、伝承上の名称である「熏辜素懸威」の正体、すなわち上杉神社所蔵の「素懸熏韋威腹巻」と定義し、その構造、来歴、歴史的価値について、あらゆる角度から徹底的な分析を行う。

第一部:甲冑の構造と様式分析

本具足は、戦国時代後期の「当世具足(とうせぐそく)」としての特徴を色濃く反映しており、その各部位の構造と様式は、当時の戦闘思想と所有者である上杉謙信の美意識を雄弁に物語っている。

第一章:胴部(腹巻)— 燻された革が語る実用と美学

具足の中核をなす胴部は、背中で引き合わせる「腹巻(はらまき)」の形式をとり、その素材と製作技法に他に類を見ない独自性が見られる。

威(おどし)の技法と素材

本腹巻の最も顕著な特徴は、小札(こざね)を繋ぎ合わせる威の素材と技法にある。通常、この時代の腹巻は紺、紫、紅といった色鮮やかな組紐で威されることが多いが、本具足は「熏韋(ふすべかわ)」、すなわち松葉の煙で燻した革紐で威されている 1 。この燻革は、渋い茶褐色の独特な色合いを持ち、防虫・防腐効果に優れる実用的な素材であると同時に、その採用例は極めて稀であり、本具足の希少性を高めている。

威の技法には「素懸威(すがけおどし)」が採用されている 1 。素懸威とは、威糸(おどしいと)や革紐の間隔を広く取り、まばらに菱形を描くように綴じ付けていく技法である 4 。これは、小札板の表面を隙間なく覆う「毛引威(けびきおどし)」を簡略化したもので、南北朝時代に登場し、特に戦闘が激化した室町時代後期から当世具足の主流となった 5 。その利点は多岐にわたる。第一に、製作工程が簡略化されるため生産性が高い。第二に、使用する威糸の量が少ないため軽量化に繋がる。そして第三に、威糸の露出が少ないため、敵の刃や飛来する弾丸が引っかかりにくいという、極めて実戦的なメリットがあった 7 。

この「熏韋」と「素懸威」の組み合わせは、二つの側面から解釈できる。一つは、戦国後期の合理主義の現れである。生産性と機能性を重視する素懸威の採用は、常に戦乱の渦中に身を置いた上杉謙信の、現実的な要求を反映している。もう一つは、所有者の卓越した美意識の表出である。一般的な色鮮やかな糸威を避け、あえて地味で落ち着いた色調の熏韋を用いるという選択は、単なる実用性を超えた思想を感じさせる。これは、伊達政宗の金や黒で統一された華麗な具足 8 とは対照的であり、謙信の持つストイックな精神性や、華美を排した「用の美」を見出す感性を示唆している。また、希少な熏韋を用いること自体が、ありふれた具足との差別化を図り、所有者の特別な地位を示す一種のステータスシンボルとしても機能したであろう。

装飾意匠 — 地味な単調さを補う輝き

本腹巻は、熏韋と黒塗りの金具という抑制の効いた色調で統一されているが、その地味な単調さを補い、大将の具足としての品格を与えるための意匠が巧みに施されている。胴の最上段にあたる小札板には、等間隔に菊花をかたどった金飾りが三つずつ配され、腰部を守る草摺(くさずり)の本小札には金箔が押されている 1 。

この装飾は、全面を金で飾り立てる豪華さとは一線を画す、計算されたデザイン感覚を示している。熏韋の渋い茶褐色と、金具の黒漆が作り出す闇のような背景の中に、金色の菊花と金箔が「点」として配置されることで、互いの色彩と質感が劇的に引き立てられている。これは、後の琳派にも通じるような、日本の伝統的な美意識である「抑制と強調」の対比を見事に体現している。

文様として採用された菊花は、古来より高貴さや長寿を象徴し、武具の装飾としても好んで用いられてきた伝統的なモチーフである 10 。この伝統的で格式高い文様を、先進的な当世具足に取り入れることで、革新性の中に揺るぎない権威を付与している。この洗練された装飾意匠は、自己の信仰を飯綱権現という具体的な像で前面に押し出した「色々威腹巻」 11 とは異なる、謙信のもう一つの美学、すなわち内省的で静謐な美意識を物語るものである。

第二章:兜 — 実用主義の象徴「古頭形兜」

具足一式の中でも、所有者の思想や個性が最も顕著に現れるのが兜である。本具足に付属する兜の様式は、その実用主義的な性格を一層際立たせている。

様式と特徴

利用者によって伝えられていた情報では、本具足の兜は「古頭形(こずなりがた)」であったとされる。現存する文化財の公式解説では兜の具体的な形状までは明記されていないものの 1 、この伝承は本具足が製作された時代の様式と完全に合致しており、信憑性は高いと考えられる。

古頭形兜は、文字通り人間の頭の形に近い丸みを帯びた形状を持ち、通常3枚から5枚という少ない枚数の鉄板を矧ぎ合わせて作られる 4 。複雑な形状の阿古陀形兜(あこだなりかぶと)などに比べて部品点数が少なく、製作が容易であるため量産性に優れ、かつ堅牢であったことから、応仁の乱以降、戦国時代初期から中期にかけて広く普及した 12 。この兜は、後の日根野頭形(ひねのずなり)や越中頭形(えっちゅうずなり)といった、より洗練された頭形兜の原型となった、まさに実用主義の象徴ともいえる様式である 12 。

仮にこの兜が古頭形であるならば、胴部に採用された素懸威と同様に、その設計思想が一貫して「実戦での機能性」を最優先していることがわかる。華美な装飾性を持つ筋兜(すじかぶと)などではなく、防御機能に特化した古頭形兜を選択したという点は、上杉謙信が単なる見栄えや権威の誇示だけでなく、戦場での生存と勝利を追求する冷徹な指揮官であったことを物語っている。

金箔押しの意味

利用者の情報には、兜の表面に金箔が施されていたという伝承も含まれている。胴部の草摺に金箔が使用されていることから 1 、兜にも同様の装飾が施されていた可能性は十分に考えられる。この金箔押しは、単なる美観のための装飾に留まらず、戦場において極めて重要な二つの機能を持っていた。

第一に、識別機能である。金色に輝く兜は、陽光を反射して遠方からでもよく目立つ。これにより、混戦の最中にあっても味方の兵は大将の位置を正確に把握でき、指揮系統の維持と部隊の士気向上に繋がった。

第二に、権威の象徴である。金色は古来、太陽や神性を象徴する色であり、それを頭上に戴くことは、着用者が神仏の加護を受けた特別な存在であることを視覚的に示す効果があった。自らを軍神・毘沙門天の化身と信じていた謙信にとって、この象徴的な意味合いは特に重要であっただろう 14 。

実用的な形状を持つ古頭形兜に、神聖な権威を示す金箔を施すという組み合わせは、機能性と象徴性という、当世具足に求められる二つの要素を見事に両立させている。これは、現実的な戦術家としての一面と、神がかり的なカリスマを持つ将としての一面を併せ持った、上杉謙信という人物そのものを体現しているかのようである。

第三章:付属する小具足 — 戦闘様式の変化への対応

本具足には、胴と兜の他に、壷袖(つぼそで)、頬当(ほおあて)、籠手(こて)といった小具足が一揃いで現存しており、これは具足の全体像を把握する上で非常に価値が高い 1 。特に袖の形式は、戦国時代の戦闘様式の劇的な変化を如実に示している。

壷袖(つぼそで)の採用

本具足に付属するのは、騎馬弓射戦が主流であった平安・鎌倉時代の大鎧(おおよろい)に見られる、楯のように大きく四角い「大袖(おおそで)」ではない 16 。採用されているのは、より小型で腕の形状に沿って湾曲した「壷袖」である 1 。

この形式の変化は、戦国時代の主要な戦闘形態が、馬上で弓を射る一騎討ちから、多数の足軽を動員した槍や刀による徒歩での集団白兵戦へと移行したことを示す、決定的な物証である。大袖は、馬上で矢を防ぐには有効な防御装備であったが、地上で槍や長巻といった長柄武器を自在に振り回す際には、その大きさがかえって腕の動きを阻害する邪魔な存在となった 17 。

それに対し壷袖は、肩周りの可動域を最大限に確保し、より俊敏で複雑な武器操作を可能にするために開発された、当世具足の標準的な装備であった 16 。本具足が壷袖を備えているという事実は、それがまさしく戦国後期の最新の戦闘ドクトリンに対応して設計された先進的な武具であり、単なる儀礼用の古品ではなく、実戦での使用を前提としていたことを強く示唆している。

その他の小具足

本具足には頬当と籠手も付属しているが、現存する資料ではその具体的な様式(例えば、籠手が細い鉄板を並べた篠籠手か、円筒状の筒籠手か。頬当が燕の形に似た燕頬か、より小型の越中頬かなど)までは判明していない 1 。これらの小具足の様式を詳細に分析できれば、製作された地域や甲冑師の系統、さらには所有者である謙信の個人的な好みを特定する上で、より多くの知見が得られるであろう。これらの小具足が一式として揃って伝来していること自体が、本具足の資料的価値を一層高めている。

第二部:壷袖の来歴と織田信長との関係

本具足にまつわる最も興味深い伝承の一つが、付属する壷袖が織田信長からの贈答品であるという逸話である。この伝承の真偽を検証するためには、史実としての両者の関係性と、武家社会における贈答文化を深く考察する必要がある。

第一章:贈答品としての伝承の検証

史実として、越後の上杉謙信と尾張の織田信長は、甲斐の武田信玄という共通の強敵を抱えていたため、長年にわたり政治的・軍事的な同盟関係にあった 19 。信長は、背後に上杉という大勢力を敵に回すことを避けるため、この同盟関係を非常に重視していた。その証左として、信長は謙信に対し、当時最高の芸術品の一つであった狩野永徳筆の「洛中洛外図屏風」や、珍しい南蛮渡来のマントといった、極めて価値の高い品々を贈っている記録が残っている 19 。謙信もこれらの贈り物を大いに喜び、丁重な返礼を行ったとされ、両者の間では活発な贈答品の交換が行われていた 20 。馬や刀剣、鷹なども、武家社会におけるステータスを示す贈答品として頻繁にやり取りされていた 21 。

このように、両者の間に親密な交流と贈答の慣習があったことは事実である。しかし、現存する「上杉家文書」などの一次史料を精査しても、信長が謙信に「壷袖」や具足の一部を贈ったという直接的な記録は見出すことができない 22 。

この状況から、壷袖贈答の伝承は、史実として確定することは困難であると言わざるを得ない。しかし、この伝承が生まれた背景には、いくつかの説得力のある要因が考えられる。

第一に、前述の通り、両者が実際に高価な贈答品を交換していたという歴史的背景が、この物語に強いリアリティを与えている。全く交流のない間柄であれば生まれ得ない伝承である。

第二に、物語がもたらす付加価値である。稀代の英雄である上杉謙信の具足に、天下人として絶大な知名度を誇る織田信長が関わっているという逸話は、その具足の由来に箔をつけ、歴史的価値をさらに高める効果がある。特に、上杉家が米沢に移封された後、家の権威と歴史を語り継ぐ上で、このような輝かしい物語は積極的に用いられた可能性がある。

第三に、様式の問題である。信長の本拠地であった尾張・美濃地方は、甲冑生産の一大中心地であった。もし、この壷袖の様式や製作技法に、同地方特有の顕著な特徴(例えば、織田氏が用いたとされる瓢箪形の籠手「小田籠手」との関連性など 26 )が見出されれば、伝承の信憑性は飛躍的に高まる。しかし、現存資料からはそこまで詳細な比較分析を行うことは困難である。

結論として、壷袖贈答の逸話は、歴史的事実として証明することはできないが、それを完全に否定することもまた難しい。「事実」として断定するのではなく、武具が単なる器物ではなく、時代や人々の記憶の中で「物語」を纏っていく文化的な存在であることを示す好例として捉えるべきであろう。それは、上杉謙信と織田信長という二人の巨星が交わした交流の記憶が、一つの武具の上に結晶化した「あり得べき物語」なのである。

表1:上杉謙信・織田信長間の確認されている贈答品一覧

|

贈者 |

受者 |

贈答品 |

史料・伝承上の根拠 |

|

織田信長 |

上杉謙信 |

洛中洛外図屏風(狩野永徳筆) |

確実な史実として複数の記録に残る 19 。 |

|

織田信長 |

上杉謙信 |

南蛮渡来のマント |

謙信が喜んで着用したとの逸話が伝わる 20 。 |

|

織田信長 |

上杉謙信 |

馬、刀剣、茶器など |

武家社会の慣習として贈られた可能性が高い 21 。 |

|

上杉謙信 |

織田信長 |

馬、鷹、越後の特産品など |

返礼として贈られたと考えられるが、具体的な記録は少ない。 |

この表は、両者の交流が単なる儀礼的なものではなく、互いの文化や嗜好を反映した高度な政治的コミュニケーションであったことを示している。この文脈の中で、実用的かつ先進的な武具である「壷袖」が、最新技術の粋として贈られることが不自然であったか否かを考察する上で、重要な背景情報となる。

第三部:所有者・上杉謙信の人物像と本具足

一領の具足は、単なる防具ではない。それは所有者の思想、美意識、そして自己演出の戦略を映し出す鏡である。「素懸熏韋威腹巻」を、謙信が所用した他の著名な具足と比較分析することで、これまで語られてきた「軍神」のイメージだけでは捉えきれない、彼の多面的な人物像が浮かび上がってくる。

第一章:謙信の多様な甲冑観 — 実用と象徴の使い分け

上杉謙信は、「素懸熏韋威腹巻」以外にも、対極的な性格を持つ複数の具足を所有していたことが知られている。

その代表格が、国指定重要文化財でもある「色々威腹巻(いろいろおどしはらまき)」である 11 。この具足は、黒韋を基調としながらも、紫や紅といった色鮮やかな糸で威し分けた華麗な一領であり、兜には謙信が篤く信仰した戦勝神「飯綱権現(いづなごんげん)」の像が前立として勇壮に掲げられている 11 。その格式高い壮麗な姿から、主に儀礼や閲兵といった、自らの権威を誇示する場で着用されたと考えられている 11 。

また、「朱皺漆紫糸素懸縅具足(しゅしわうるしむらさきいとすがけおどしぐそく)」も謙信所用と伝えられる 14 。この具足の兜は、仏・法・僧の三宝を守護するという「三宝荒神(さんぽうこうじん)」をかたどった、赤・黒・青の三つの忿怒相を持つ異様な形状をしている 30 。これもまた、深い信仰心と敵を威圧する強烈な視覚的効果を狙った、象徴性の高い具足である。

これらの具足の存在は、上杉謙信が時、場所、場合(TPO)に応じて、自己のイメージを戦略的に演出し、使い分けていた高度なセルフプロデュース能力の持ち主であったことを示唆している。

「色々威腹巻」や「三宝荒神形兜」は、いわば「ハレの場」のための装置である。自らの神聖性と、神仏の加護を受けた将であることを大衆や敵兵に対して視覚的に訴えかけることで、味方の士気を最大限に高め、敵を心理的に圧倒する狙いがあった。飯綱権現や三宝荒神といった超自然的な力を兜の上に具現化することは、まさに「軍神」としての自己像を演出する行為そのものであった。

一方で、本報告の主題である「素懸熏韋威腹巻」は、そうした華美な装飾や直接的な宗教的象徴性を極力排し、機能性と洗練された渋い美しさに特化している。これは、実戦の場、あるいはより私的な場面で着用された「ケの具足」と位置づけることができる。それは、神の化身としてではなく、純粋な一人の武人、あるいは冷徹な実戦指揮官としての上杉謙信の姿を映し出すものであったのではないか。

このように、謙信の具足は単なる防具のコレクションではなく、彼という人物が持つ多面性 — 敬虔な信仰者、軍神の化身、冷徹なリアリスト、そして洗練された美意識の持ち主 — を、それぞれが代弁するメディアであったと言える。彼は、戦況や対峙する相手、見せるべき相手に応じて、自らが纏う「ペルソナ」を具足によって巧みに使い分けていたのである。

表2:上杉謙信所用とされる主要具足の比較

|

名称 |

兜の様式・前立 |

威の素材・技法 |

装飾・色彩 |

全体の印象と想定される用途 |

|

素懸熏韋威腹巻 |

古頭形(伝)、金箔押(伝) |

熏韋、素懸威 |

黒・茶褐色基調、金色の菊花飾り・金箔 |

渋く実用的、洗練された印象。実戦用、あるいはより内省的な場での着用か。 |

|

色々威腹巻 |

六十一間筋兜、飯綱権現像前立 |

黒韋、色糸(紫・紅)、色々威 |

多彩で華やか、荘厳 |

格式高く、宗教的権威を示す。儀礼・閲兵など「ハレの場」での着用。 |

|

朱皺漆紫糸素懸縅具足 |

三宝荒神形兜(三面) |

紫糸、素懸威 |

朱・紫・黒・青など、異様で強烈 |

威圧的、超自然的。敵への心理的効果を最大限に狙った特殊な場面での着用か。 |

この比較表は、それぞれの具足が持つ異なる性格を明確に示している。「素懸熏韋威腹巻」が、謙信の甲冑コレクションの中でいかにユニークな存在であるか、そしてそれが彼のどのような側面を反映しているのかを、客観的に浮き彫りにするものである。

結論:戦国時代における「素懸熏韋威腹巻」の歴史的・美術的価値

本報告書における多角的な調査の結果、伝承上の「熏辜素懸威」は、正しくは上杉神社所蔵の「素懸熏韋威腹巻」と同定された。その歴史的・美術的価値は、以下の点に集約される。

第一に、本具足は戦国時代後期の甲冑技術と戦闘思想を体現する、極めて優れた「当世具足」の作例である。威の素材に希少な「熏韋」を、技法に合理的な「素懸威」を、そして袖に白兵戦に対応した「壷袖」を採用している点は、当時の最新の技術と思想が結集したものであることを示している。これは、甲冑の変遷史を研究する上で、一級の資料的価値を持つ。

第二に、本具足は、所有者である上杉謙信の人物像に新たな光を当てる重要な鍵である。抑制の効いた色彩と、機能美を追求したその様式は、これまで「軍神」「義将」といった勇壮なイメージで語られがちであった謙信の、一個の武人としての実用主義的な側面や、内省的で洗練された美意識を浮き彫りにする。特に、自己の信仰を直接的に具現化した「色々威腹巻」など、他の華麗な所用具足と対比することで、謙信が自己のイメージを戦略的に使い分けていた多面的な人物であったことが明らかになる。

第三に、壷袖が織田信長からの贈答品であるという伝承は、史料的な裏付けこそないものの、二人の英雄の交流という歴史的事実を背景に生まれた「物語」として、文化史的な価値を持つ。武具が単なる器物として消費されるのではなく、時代を経て人々の記憶や願望を纏い、新たな価値を付与されていく過程を示す好例である。

総じて、「素懸熏韋威腹巻」は、単なる一領の古い防具ではない。それは、戦国という時代の合理性と、上杉謙信という稀代の英雄の複雑な精神性が高度に融合した、他に類を見ない美術工芸品である。そして、その静謐で洗練された姿は、我々に対し、歴史上の人物を単一のイメージで語ることの危うさを教え、その多面的な実像に迫るための極めて重要な手がかりを与えてくれる、第一級の文化遺産であると結論付けることができる。

引用文献

- 素懸熏韋威腹巻 兜、頬当、壷袖、篭手付 - 山形の文化財検索サイト「山形の宝 検索navi」 https://www.pref.yamagata.jp/cgi-bin/yamagata-takara/?m=detail&id=1437

- 戦国時代・合戦前のしきたり5選。駄洒落みたいな縁起担ぎやタブー・吉凶占いも紹介 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/73114/

- 受験中の食事の参考にしたい!北条氏綱は で戦に勝利?戦国時代の験担ぎ https://yummyyummy.jp/hojyo-katsuo/

- 甲冑の美 - 福井市立郷土歴史博物館 https://www.history.museum.city.fukui.fukui.jp/tenji/kaisetsusheets/78.pdf

- 甲冑師の仕事(甲冑制作の流れ)/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/59008/

- 甲冑の小札・縅/ホームメイト https://www.touken-collection-kuwana.jp/armor-basic/kozane-odoshi/

- 金小札赤糸素懸威腹巻 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/575596

- 【日本遺産ポータルサイト】黒漆五枚胴具足 兜・小具足付(伊達政宗所用) - 文化庁 https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/culturalproperties/result/1472/

- 1 黒漆五枚胴具足 伊達政宗所用 http://datebunka.jp/cp/1/

- 第5回 甲冑を調査・分析する(後編) - ホームメイト https://www.meihaku.jp/curator-tweet/curator-tweet-armor2/

- 色々威腹巻 兜、壺袖付(伝上杉謙信所用) 附 黒漆鎧櫃 - 山形県 https://www.pref.yamagata.jp/cgi-bin/yamagata-takara/?m=detail&id=1072

- 戦国時代の甲冑【前編】武士の象徴・兜の進化 - 城びと https://shirobito.jp/article/1427

- 演劇・アクション用 樹脂製甲冑販売 / 古頭形兜(こずなりかぶと) - 時代物工房 一助朋月 https://itisuke-ko-bo.net/products/detail.php?product_id=346

- 上杉家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30604/

- 甲冑から見る上杉謙信/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/40271/

- 甲冑の袖とは/ホームメイト https://www.touken-collection-nagoya.jp/armor-introduction/armor-sode/

- 甲冑の袖/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/51739/

- 当世具足①/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11259/

- 『長篠の戦い』織田信長は上杉謙信の策略に嵌っていた。鉄砲三段撃ちとかどうでもいい! https://sengokubanashi.net/history/nagashino-nobunaga-kenshin/

- お館様 - 織田信長の贈り物 https://oyakatasama.com/oda/age.html

- 「彼は美しい贈り物を携えた者だけに会見を許した」…織田信長の心をつかみとれ! 戦国武将たちの“贈り物合戦” | コラム・エッセイ - 本の話 https://books.bunshun.jp/articles/-/8236

- file-88 古文書からみる上杉謙信 - 新潟文化物語 https://n-story.jp/topic/88/

- 企画展「戦国を生き抜いた上杉氏 -国宝「上杉家文書」の世界-」 - 米沢市上杉博物館 https://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/011monjyo2.htm

- 南蛮胴具足/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96939/

- 南蛮胴具足着用 織田信長 武将像 - ART OF WAR https://art-of-war.tokyo.jp/busyo-nobunaga/

- 第27回 甲冑の小具足:籠手 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/curator-tweet/curator-tweet-kogusoku-kote/

- 国指定文化財等データベース https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/201/6717

- 国宝・重要文化財の甲冑(鎧兜)を鑑賞する/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/42772/

- 武将と兜/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/armor-basic/kabuto/

- 【伊達政宗の兜】兜に込められた意味とは?大きな三日月型前立ての秘密に迫る! - 歴史プラス https://rekishiplus.com/?mode=f7

- 主な収蔵品 3 武器・武具|仙台市博物館 https://www.city.sendai.jp/museum/shuzohin/shuzohin/shuzohin-05.html