田宮流居合書

田宮流居合は林崎甚助を源流とし、田宮平兵衛重政が創始。長柄の太刀を推奨し、紀州徳川家で隆盛。「美の田宮」「位の田宮」と称され、技の美しさと品格を重んじた。現代も継承され、古流と全剣連居合を両立。

戦国から泰平の世へ:田宮流居合書にみる武士の技と心

序論:武士の時代と居合の勃興

本報告書は、「田宮流居合書」という特定の書物を出発点とし、これを単一の著作物としてではなく、流派の技法、理念、歴史を内包する伝書群、すなわち流派の叡智の結晶たる「伝承の総体」として捉え直すことを試みる。その上で、流祖・田宮平兵衛重政が生きた戦国末期から、その子・長勝が仕えた紀州徳川家の下で隆盛を極めた江戸初期という時代を背景に、田宮流の成立過程、技法と思想の本質、歴史的変遷、そして現代における価値を包括的に論じるものである。

戦国乱世から江戸泰平の世への移行は、日本の社会構造と武士のあり方を根本から変容させた。戦場における集団戦が主であった時代、武士の武術は槍や弓といった長柄武器が中心であり、刀剣はあくまで補助的な武器であった。しかし、徳川幕府による統治体制が確立し、大規模な合戦がなくなると、武士の役割は戦場で敵を討つ「戦士」から、領地を治め、法を執行する「統治者・官僚」へと変化した 1 。この変化に伴い、刀剣の役割もまた、戦場の主武器から、武士の身分と権威、そして自衛のための象徴へとその性格を変えていった。

このような社会背景の中で、新たな武術形態として勃興したのが「居合」である。居合とは、刀が鞘に収められた平時の状態から、敵の不意の襲撃に対し、一瞬にして刀を抜き放ち勝敗を決する武術である 2 。これは、平和な時代の武士にとって、日常に潜む突発的な暴力を制圧し、常に死と隣り合わせであるという武士としての心構えを涵養するための、新しい時代の「用の武術」であった。

居合の勃興は、戦国時代の終焉と江戸幕藩体制の確立という、日本の社会構造の大転換が直接的な原因であると言える。それは、武士にとっての「死」が、戦場における名誉の戦死から、日常における不慮の死や、秩序維持のための自決(切腹)へと質的に変化したことと密接に関連している 3 。泰平の世にあっても、武士は常に己の死を意識し、いついかなる時でも動じない精神と、一瞬で事を収める技を求められた。居合は、この新しい時代の武士の死生観と、厳格な自己規律を体現する武術として発展したのである。本報告書で詳述する田宮流は、この時代の要請に応え、居合術の一つの完成形を示した流派として位置づけられる。

第一部:田宮流の源流と創始

第一章:居合の祖・林崎甚助重信

田宮流の源流を理解するためには、まず居合の始祖と称される林崎甚助重信(はやしざき じんすけ しげのぶ)の存在を避けては通れない。彼は戦国時代から江戸時代前期にかけて生きた武芸者であり、その生涯は伝説と史実が交錯している 6 。

伝承によれば、甚助は出羽国(現在の山形県村山市)に生まれ、幼少期に父を闇討ちで殺害されたという 7 。父の仇討ちを誓った甚助は、故郷の林崎明神(現在の林崎居合神社)に百日参籠し、一心に祈願と修行を重ねた 9 。満願の日、彼は夢の中で神託を受け、抜刀術の極意を授かったとされる 9 。この「神授」の伝説は、居合という武術に単なる剣技を超えた神聖性と深い精神性を付与する根源となり、後世の多くの居合流派がその権威の源泉として甚助を仰ぐ理由となった。

神託を得た甚助は、見事に父の仇を討ち果たした後、さらなる武術の研鑽のために諸国を巡る廻国修行の旅に出たとされる 9 。この旅の途中、剣聖・塚原卜伝に師事して鹿島新当流の奥義を授かったとも 7 、鞍馬流の系譜に名を連ねたとも伝えられ、他流派の優れた技術を積極的に吸収し、自らが編み出した「神夢想林崎流」を大成させていった 9 。彼の門下からは、田宮流の開祖となる田宮重政をはじめ、関口流の関口氏心、伯耆流の片山久安といった、後の居合術の歴史を形作る多くの高名な剣客が輩出された 2 。林崎甚助は、まさに居合術が全国に広まる巨大な源流そのものであった。

第二章:田宮流の創始者・田宮平兵衛重政(業正)

林崎甚助の数多の弟子の中でも、特に高弟として知られるのが、田宮流の開祖、田宮平兵衛重正(たみや へいべえ しげまさ)である。彼は林崎甚助の五大高弟の一人に数えられ、師から居合の奥義を会得し、独自の工夫を加えて田宮流を創始した 14 。

その出自については、上州岩田村の出身とする説が有力である 16 。上州は現在の上野国、すなわち群馬県を指す 17 。当時、関東は後北条氏の支配下にあり、重政もまた、戦国の動乱を生き抜いた関東武士の一人であった可能性が示唆される。

革新としての「長柄の太刀」

田宮重政の最も特筆すべき功績の一つが、「長柄の太刀」の考案と推奨である。これは、当時の刀の柄の平均的な長さよりも三寸(約9cm)ほど長い柄を持つ刀を指す 14 。この工夫は、単なる個人の好みの問題ではなく、田宮流の技術思想そのものを体現する戦略的な選択であった。

『北條早雲記』や『勝吉北條五代記』といった史料には、重政がこの長柄の太刀を差し、その利点として「柄に八寸の徳、身腰にさんぢうの利」があったと伝えている 18 。この記述が具体的に何を指すかの解釈は多岐にわたるが、技術的な観点からその合理性を分析することは可能である。長い柄は「てこの原理」を応用し、刀の操作に大きな利点をもたらす。まず、鞘から刀を抜く際、左手(鞘を引く手、すなわち鞘引き)と右手(柄を握る手)の距離が広がることで、より大きな回転モーメントを発生させ、刀を高速で抜き放つことが可能となる。これは、抜き付けの一刀で勝負を決する居合において、決定的な優位性を生む。さらに、両手で握った際の操作性が向上し、斬撃の威力と正確性、そして斬り終えた後の安定性が増す。この安定性は、次に述べる田宮流の理念とも深く関わる。この「長柄の太.刀」というハードウェアの革新こそ、田宮流の技術的独自性の根幹をなしているのである。

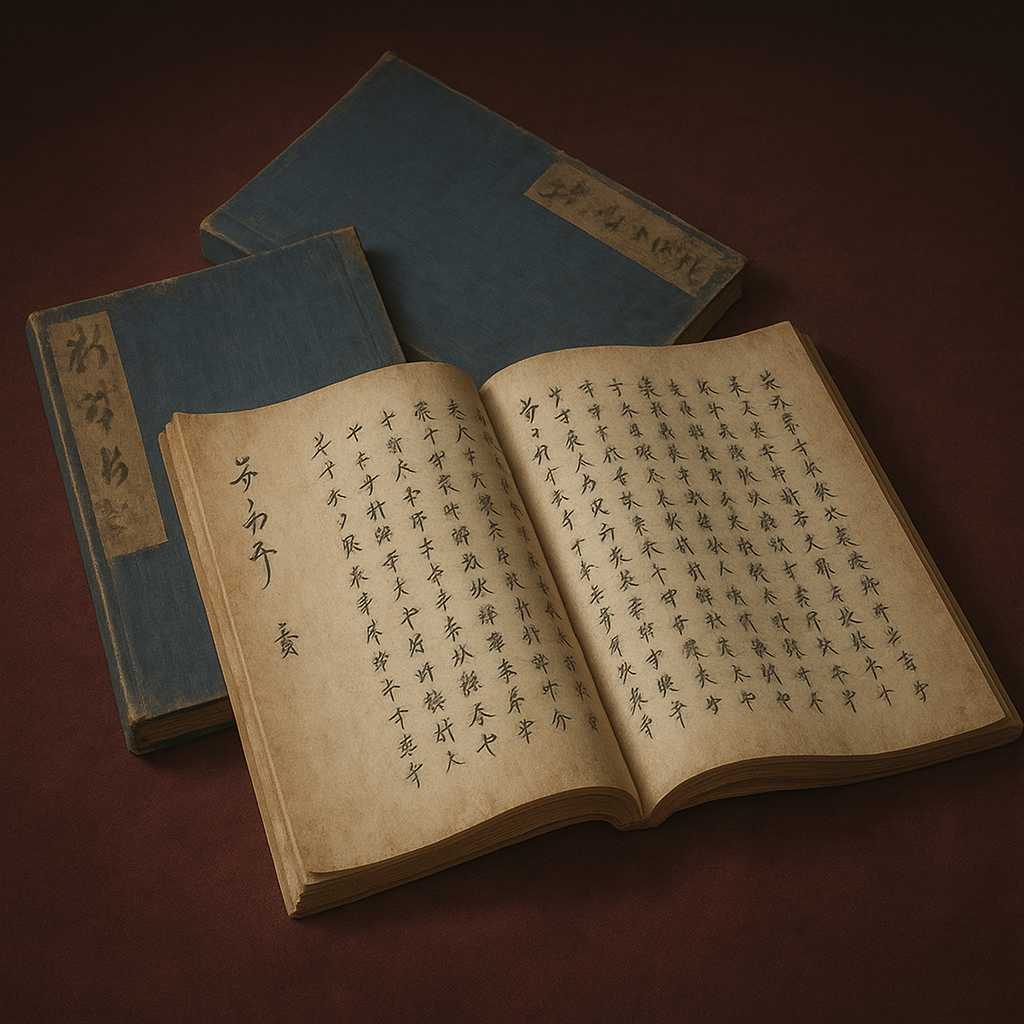

「田宮流居合書」の実体

ユーザーが最初に提示した「田宮流居合書」は、田宮重政個人が著した単一の書籍を指すものではなく、流派の教えを記した伝書群の総称と捉えるのが適切である。これらの伝書は、流派の技術、思想、歴史を後世に伝えるための重要な媒体であった。

現存が確認されている具体的な写本としては、東京国立博物館が所蔵する天保年間の写本『田宮流居合書並宝蔵院鎌鎗伝』が挙げられる 20 。この存在は、田宮流の教えが江戸時代後期に至るまで、書物の形で確かに伝承されていたことを示す貴重な物的証拠である。

伝書の内容は、単に技の目録を羅列するだけではない。特に重要なのが、流派の思想を凝縮して伝える「道歌」の存在である 21 。例えば、

「居合とは人にきられず人切らず ただ受け止めて平らかにかつ」 21

という道歌は、田宮流の目指す境地を端的に示している。これは、相手を殺傷すること自体を目的とせず、相手の攻撃を制し、争いを平らかに収めるという、いわゆる「活人剣」に通じる高度な武術理念の表れである。また、新田宮流の伝書には、ある皆伝者が町人を無礼討ちにした際、その抜き打ちから納刀までが一調子に見え、周囲の者には何が起こったか分からなかったという逸話が記されている 22 。これは、伝書が技術の具体的な内容だけでなく、その技が到達し得る神秘的な境地を物語る役割も担っていたことを示唆している。

第二部:紀州藩における確立と隆盛

第三章:紀州徳川家と田宮流

田宮流が一大流派としてその名を確立し、後世に大きな影響を与えるに至った背景には、紀州徳川家という強力な後援者の存在があった。流祖・重政が蒔いた種は、その子・長勝の代に紀州の地で大きく花開くこととなる。

藩祖・徳川頼宣の人物像と武芸奨励

紀州藩初代藩主・徳川頼宣は、徳川家康の十男であり、幼少期から父・家康にその剛毅な性格を愛されたと伝わる 23 。家康の死後、兄である二代将軍・秀忠の治世下で、駿府から紀州へと移封されたが、これは父の遺志であると同時に、将軍家に対する潜在的な対抗勢力と見なされた側面もあった 23 。このような出自を持つ頼宣は、武を重んじる気風が強く、藩政においても文武を大いに奨励した。彼自身も能楽を深く嗜むなど 24 、高い文化的素養を持ち合わせていたが、その根底には常に武士としての矜持があった。頼宣のこのような気質が、田宮流のような実戦的な武術を藩の「お家流」として庇護する素地となったのである。

二代目・田宮長勝の活躍と紀州藩お家流への道

開祖・重政の子である田宮長勝は、この徳川頼宣に見出され、紀州藩に仕えることとなった 14 。彼こそが、父の教えを「田宮流」として公に称し、藩内に広く普及させた中心人物である 14 。長勝は千人以上の弟子を育てたとされ、田宮流は彼の代に紀州藩の公式な武芸、すなわち「お家流」としての地位を確立した 14 。

その名声は紀州一国に留まらなかった。長勝の嫡男である三代目・長家は、慶安5年(1651年)、将軍・徳川家光の前で上覧演武を披露し、田宮流の名を全国に轟かせた 14 。これにより、田宮流は紀州藩の武威を象徴する存在として、また居合流派の中でも特に格式ある一門として認識されるようになった。

「美の田宮」「位の田宮」と称された所以の分析

田宮流を語る上で欠かせないのが、「美の田宮」「位の田宮」という賛辞である。この評価は、徳川家康が二代目・長勝の卓越した技量を讃えて贈った言葉であるとも伝えられている 14 。

ここでいう「美」とは、単なる表面的な見た目の美しさではない。それは、技の流れるような滑らかさ、一切の無駄を削ぎ落とした動き、そして洗練された所作といった、合理性と効率性を極めた先に現れる機能美を指す 15 。一方、「位(くらい)」とは、技に自ずと現れる品格、泰然自若とした落ち着き、そして相手を圧倒する威厳を意味する 15 。これは、単に敵を斬る技術に留まらず、戦わずして相手を制する境地にも通じる、高い精神性を示す言葉である。

この「美」と「位」という評価は、田宮流が紀州徳川家という、御三家筆頭に準ずる55万石の大藩の「お家流」となる過程で、その性格を昇華させていったことを物語っている。単なる殺傷技術としての武術から、藩の権威と格式を象徴する文化的装置として、また藩士が身につけるべき理想的な身体操作と精神性を体現する「様式美」としての武道へと磨き上げられていったのである。荒々しさや野蛮さを排し、洗練された所作の中にこそ武士の本質があるとする価値観が、この二つの言葉に凝縮されている。それは、技術的な評価であると同時に、田宮流が紀州藩というエリート武士集団の社会的・文化的ステータスに適合した結果得られた、社会的な評価でもあったのだ。

第四章:田宮流の技法と理念

紀州藩で確立された田宮流は、その技法と理念において、他の居合流派とは一線を画す独自性を有していた。その核心は、緻密な理論に裏打ちされた「運剣の法」と、実戦を常に意識した「上段残心」に集約される。

技法体系の解説

田宮流の稽古体系は、段階的かつ網羅的に構成されている。

まず、全ての基本となるのが『表之巻』と呼ばれる11本の形である 26。ここでは、礼法、刀の差し方、抜き方、納め方といった基本的な所作から、歩行や呼吸法に至るまで、田宮流の剣理刀法の基礎を学ぶ。

次に、より実戦的な稽古法として『太刀態(たちかまえ)』がある。これは、技を仕掛ける「受太刀」と、それに応じて技を出す「主太刀」の二人一組で行う組太刀の形である 26。特筆すべきは、その間合いであり、目測で約三間(5.5メートル)という、実戦を想定した距離から稽古が行われる 26。これにより、敵の殺気や動きを察知し、適切な間合いで抜き打ちに応じる能力を養うことを目的としている。太刀態は「七種の形」と「脇差三種の形」の計10本から構成される 26。

そして、これらの修練を積んだ者が学ぶのが、奥伝である『虎乱(こらん)の巻』14本である 27。

核心理念の考察

田宮流の技法を支える核心理念は、以下の二つに要約される。

- 運剣の法: これは、刀を扱う一連の動作、すなわち抜き方、切り方、突き方、外し方、止め方といった全ての所作を包括する概念である。田宮流では、これらの技法が「微に入り細をうがち、その技は理法に透徹している」と評されるように、極めて緻密かつ理論的に体系化されている 15 。単なる形の模倣ではなく、一つ一つの動きに込められた意味と原理を深く理解し、実践することが求められる。

- 上段残心: 田宮流の全ての形は、技を終えた後に刀を上段に構えて「残心」を示す点で特徴づけられる 15 。残心とは、技を決めた後も心身の緊張を解かず、相手の反撃や第二の敵に備える心構えを指す。特に田宮流が上段での残心を重視し、「習い大事」としているのは、一人の敵を倒した瞬間にこそ最大の油断が生まれるという、実戦の教訓を徹底させるためである 15 。これは、技の完遂だけでなく、その後の精神的な持続性まで含めて武術の完成と見なす、田宮流の厳格な姿勢の表れである。

同時代の他流派との思想比較(柳生新陰流「活人剣」)

田宮流の思想的背景をより深く理解するためには、同時代に絶大な影響力を持った柳生新陰流との比較が有効である。柳生新陰流は徳川将軍家の兵法指南役であり、その教えは柳生宗矩が著した『兵法家伝書』に集大成されている。その中心思想は「殺人刀(さつじんとう)」、すなわち人を殺すためだけの剣ではなく、「活人剣(かつじんけん)」、すなわち人を活かすための剣という理念である 31 。

柳生宗矩は「兵法は人をきるにはあらず、悪をころす也」と説き、一人の悪人を斬ることで万民を救い、活かすことができるのであれば、その武力の行使は正当化されるとした 32 。これは、武力を社会の平和と秩序を維持するために用いるという、天下を治める「統治者の武術」としての哲学である。

この柳生新陰流の「活人剣」思想と、田宮流の道歌「人にきられず人切らず ただ受け止めて平らかにかつ」 21 は、その目指す境地において軌を一にするものと解釈できる。両者は共に、徳川の泰平の世における支配階級の武術として、「武力を行使する圧倒的な能力」と、「その武力の行使を厳格に抑制する哲学」を両輪として発展した。

ただし、その表現方法には違いが見られる。柳生新陰流が『兵法家伝書』という書物によって、将軍家が修めるべき「大なる兵法」(統治論)としてその思想を理論的に体系化したのに対し、田宮流は紀州藩という一大名の武士たちが日々実践すべき「小なる兵法」(個人の武術・心法)として、その思想をより具体的・実践的な「形」の中に落とし込んだ。流麗な「美」の所作や、厳格な「上段残心」といった身体的な実践を通じて、武士としての品格(位)と活人剣の精神を体得させようとしたのである。両者は、徳川初期の武士道精神の核心を共有しつつも、それぞれが置かれた立場の違いから、異なるアプローチでその理想を追求したと言えよう。

第三部:諸藩への伝播と分派

紀州藩で確立された田宮流は、やがて藩の枠を越え、全国の諸藩へと伝播していく。その過程は、大名の移封や家臣の交流といった公式なルートだけでなく、浪人武芸者の移動といった非公式なルートも含まれ、複雑な様相を呈している。

第五章:伊予西条藩と田宮神剣流の成立

田宮流の主要な分派として最もよく知られているのが、伊予西条藩(現在の愛媛県西条市)に伝わった系統である。

寛文10年(1670年)、紀州藩主・徳川頼宣の三男である松平頼純が、紀州藩の支藩として伊予西条藩三万石に入封した。この時、二代目・田宮長勝の弟子であった江田儀左衛門という人物が頼純に随行し、西条の地に田宮流を伝えたのが始まりとされる 14。

西条の地で根付いた田宮流は、独自の発展を遂げ、「田宮神剣流」として大成した 34 。幕末には、この流派から二刀流の達人として知られる高橋筅次郎を輩出するなど、優れた武芸者を育てた 34 。

戦後、この田宮神剣流の第十四代宗家であった妻木正麟(つまき しょうりん)が、古伝の技に窪田派田宮流などの理論を取り入れ、「田宮流居合術」と称して広く普及させた 34。この系統は現在、日本古武道協会に加盟しており、「旧西条藩田宮流居合術」として西条市の無形文化財に指定されている 34。現代に伝わる田宮流の最も大きな潮流の一つが、この伊予西条の系統である。

第六章:淡路洲本伝の謎と『田宮流刀術傳来』の分析

田宮流の伝播史において、特に興味深く、謎に満ちているのが淡路洲本(現在の兵庫県洲本市)への伝承である。江戸時代、洲本は徳島藩蜂須賀家の筆頭家老である稲田家が一万四千石で治めていた 36 。この地に田宮流を伝えたのは、田宮与左衛門長重という人物であった 37 。

この伝承を記したのが、宝暦四年(1754年)に小川惟栄によって著された伝書『田宮流刀術傳来』である 37 。この伝書によれば、与左衛門は紀州田宮家三代目・長家の甥にあたる人物とされる。しかし、その父とされる「田宮八兵衛」なる人物は、紀州藩の公式な系譜や記録には一切その名が見当たらない 37 。

この記録の食い違いは、歴史の謎として研究者の興味を引いてきた。一方で、『田宮流刀術傳来』には、紀州田宮家の三代目当主・三之助の弟である義右衛門の事績など、部外者では知り得ないような内部事情が詳細に記されており、全くの創作とは考えにくい 37 。

この矛盾を解く鍵として、ある説が提唱されている。それは、紀州藩の記録から寛永八年(1631年)以降、突如としてその名が消える田宮長勝の次男「斎(いつき)」こそが、淡路に渡った「田宮八兵衛」の正体ではないかという仮説である 37 。何らかの理由で出奔、あるいは追放された斎が、名を八兵衛と変えて淡路に流れ着いたとすれば、紀州側の記録の欠落と、淡路側の伝承の双方に説明がつく。この仮説は確証こそないものの、江戸初期における武芸者の流動性と、流派伝承の非公式な側面を物語る貴重な事例と言える。公式記録から消えた人物が、浪人として他藩に技術を伝え、それが現地の記録にのみ残るというケースは、武芸流派の歴史が単一の公式な系図だけでは語り尽くせない、複雑で人間的なネットワークによって形成されていたことを示唆している。

第七章:越前福井藩への伝承と鰐淵家の役割

淡路洲本伝と同様に、記録の謎をはらむ伝承が越前福井藩にも存在する。福井藩に田宮流を伝えたのは、紀州浪人を名乗る田宮岡之丞長就という人物であった 38 。彼は福井藩士であった鰐淵幸寄(わにぶち ゆきより)に田宮流を授け、以降、鰐淵家は代々福井藩の田宮流指南役を務めることとなる 38 。

しかし、この「田宮岡之丞」もまた、紀州藩の公式記録には見当たらない人物である。興味深いことに、彼の経歴、特に福井を去った後に摂州尼崎へ向かったという点が、淡路伝の田宮与左衛門の経歴と部分的に一致する 38 。与左衛門は一時期、尼崎藩主・青山幸利に仕えていたという伝承があり、この符合から、福井に現れた田宮岡之丞と淡路に伝えた田宮与左衛門は同一人物であった可能性が指摘されている 38 。これもまた、前章で述べた武芸伝播の複雑さを裏付けるものであり、一人の武芸者が複数の地で、異なる名でその技を伝えた可能性を示している。

第八章:田宮流の分派概観

紀州藩を本流としながら、田宮流は各地で分派し、多様な発展を遂げた。その主要な系統を以下にまとめる。

|

系統名 |

伝播地(藩) |

主要伝承者 |

伝播経緯の概要 |

特徴・逸話 |

|

紀州田宮流 |

紀州藩 |

田宮長勝、長家 |

二代目・長勝が藩主・徳川頼宣に仕え、お家流として確立。 |

「美の田宮」「位の田宮」と称される。直系の五代目までを「古田宮流」、六代目以降を「紀州田宮流」と呼ぶ 14 。 |

|

田宮神剣流 |

伊予西条藩 |

江田儀左衛門 |

藩主・松平頼純の入封に伴い伝わる。西条で独自に発展 34 。 |

幕末に二刀流の高橋筅次郎を輩出。現代の「田宮流居合術」の源流となる 34 。 |

|

淡路洲本伝 |

徳島藩(洲本) |

田宮与左衛門長重 |

紀州田宮家の縁者を名乗る与左衛門が、浪人の後に淡路で教授 37 。 |

伝書『田宮流刀術傳来』に詳細な伝承が残るが、紀州側の記録と齟齬がある 37 。 |

|

越前福井伝 |

越前福井藩 |

田宮岡之丞長就、鰐淵幸寄 |

紀州浪人・岡之丞が福井藩士・鰐淵家に伝え、代々指南役を務める 38 。 |

伝承者・岡之丞も記録にない人物で、淡路伝の与左衛門と同一人物説がある 38 。 |

|

新田宮流 |

水戸藩など |

三輪源兵衛、和田平助政勝 |

流祖・重正の高弟の系統。水戸藩士・和田平助が興したとされる 39 。 |

伝書に、抜き打ちの速さが見えなかったという逸話が残る 22 。 |

|

中津藩伝 |

中津藩 |

(不詳) |

九州の中津藩にも伝わっていた記録が残る 16 。 |

詳細は不明だが、江戸初期に創流された流派として認識されていた 16 。 |

この表は、田宮流が一つの源流から発しながらも、各地の政治的・文化的土壌と結びつき、また個々の武芸者の人生の軌跡を反映しながら、いかに多様な枝葉を広げていったかを視覚的に示している。

第四部:近現代への継承

第九章:近代化と田宮流の変遷

明治維新は、日本の社会構造を根底から覆し、武士階級の解体と廃刀令の発布により、古くから続く武術流派の多くが存続の危機に瀕した 2 。刀を差すことが許されなくなり、武術を嗜むことが生活の糧とならなくなった時代、田宮流もまたその例外ではなかった。

しかし、武術の灯が完全に消えたわけではなかった。明治28年(1895年)に大日本武徳会が設立されると、剣術や柔術などと共に居合術もまた、近代的な「武道」として再評価され、振興が図られるようになった 2 。この流れの中で、古流の技は精神修養や体育の一環として新たな価値を見出され、命脈を保つこととなる。

この近現代への移行期において、田宮流の継承に極めて大きな役割を果たしたのが、伊予西条藩に伝わった田宮神剣流の第十四代宗家、妻木正麟である。彼は戦後、古伝の技を再編・体系化し、「田宮流居合術」としてまとめ上げ、その普及に尽力した 34 。昭和から平成にかけての彼の活動は、田宮流が現代に生きる武道として再興する上で決定的なものであった。特に、彼が著した『詳解 田宮流居合』は、その技法と理念を詳細に解説したものであり、現代における田宮流研究の基本文献として極めて高い価値を持っている 40 。

第十章:現代に息づく田宮流

妻木正麟らの尽力により、田宮流は現代においても多くの人々に学ばれ、その伝統は複数の団体によって継承されている。

主要な継承団体

現代の田宮流は、主に以下の団体によってその活動が担われている。

- 日本古武道協会加盟団体: 妻木正麟の系統を引く団体が、「旧西条藩伝田宮流居合術」として日本古武道協会に加盟している 15 。これは、田宮流が日本の伝統文化を代表する武術の一つとして、公に認められていることを示している。

- 田宮流居合術元和会(もとわかい): 十五代宗家を称する妻木和夫元和氏が主宰する団体。日本国内のみならず、アメリカやカナダにも支部を持ち、国際的に活動を展開している 41 。鹿島神宮や橿原神宮での奉納演武、定期的な講習会や審査会を活発に行っており、流派の普及と発展に大きく貢献している 41 。

- 田宮流心剣放光会(しんけんほうこうかい): 妻木正麟の門下であった妻木達夫氏が代表を務め、神奈川県の正麟館本部を中心に、主に関東地方で活動している 42 。この系統では、居合術の稽古に加え、刀剣を持って舞う「剣舞」や「詩吟」といった伝統芸能も伝承されており、田宮流の持つ文化的な広がりを示している 42 。

現代における稽古体系

現代の田宮流の道場の多くでは、二本立ての稽古体系が採用されている。一つは、これまで述べてきた『表之巻』や組太刀『太刀態』といった、流派固有の「古流」の形稽古である 26 。これを通じて、田宮流独自の理合、思想、そして歴史を深く学ぶ。

もう一つが、昭和44年(1969年)に制定された「全日本剣道連盟居合」(全剣連居合)の稽古である 44 。これは、様々な古流居合の粋を集めて作られた12本の共通の形であり、段位審査や大会などで広く用いられている。

この稽古体系は、現代における田宮流のあり方を象徴している。それは、文化財としての「保存・伝承」と、現代武道としての「普及・発展」という二つの側面を両立させようとする試みである。古流の形を墨守することで流派のアイデンティティを保ちつつ、全剣連居合という共通規格を取り入れることで、他流派との交流や、より広い層へのアプローチを可能にしている。これは、400年以上の歴史を持つ伝統文化が、現代社会の中で生き残り、さらに発展していくための一つの戦略的な適応の形と言えるだろう。

結論:戦国から現代へ続く「用の美」

本報告書は、「田宮流居合書」という問いを起点に、田宮流という一つの武術流派の全体像を、歴史的、技術的、思想的側面から多角的に解明してきた。

田宮流は、戦国末期の実戦的な抜刀術をその源流としながら、徳川泰平の世という新たな時代の要請に応え、「美の田宮」「位の田宮」と称される高度な理念と様式美を追求し、統治階級たる武士の武術として一つの完成を見た。その歴史は、武術がいかに時代の精神を色濃く反映し、社会の変化と共にその姿を変容させてきたかを物語る、貴重な証言である。

当初の問いであった「田宮流居合書」は、特定の書籍を指すのではなく、流派の創始から発展、そして現代に至るまでの、技術、思想、そして人々の営みの記憶そのものが刻まれた、生きた伝承の総体であったと結論づけられる。それは、現存する写本や目録だけでなく、道歌に込められた心、形の所作に秘められた理合、そして師から弟子へと受け継がれる口伝の全てを含む、広大な知の体系である。

田宮流が追求した、実用性(用)と洗練された美意識(美)の融合、そして技に現れる品格(位)は、時代を超えて武道を学ぶ者に深い示唆を与える普遍的な価値を持つ。それは、圧倒的な力(武力)を持ちながらも、それを厳格に抑制し、心身を磨き上げることで社会の安寧に貢献するという、江戸時代の武士道が目指した理想を、具体的な形として現代に伝える、稀有な文化遺産なのである。

引用文献

- 江戸時代の武士道/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/bushido/edo-bushido/

- 居合道の歴史と概要 http://web1.kcn.jp/iaido_koriyama/rekishi.html

- 切腹の起源と思想/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/25605/

- 【『歴史人』2021年1月号案内】「戦国武将の死生観 遺言状や辞世の句で読み解く 」12月4日発売! https://www.rekishijin.com/10189

- 戦国時代の人々の生と死とは 武士から農民まで https://sengoku-his.com/2393

- 林崎甚助- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9E%97%E5%B4%8E%E7%94%9A%E5%8A%A9

- 林崎甚助とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9E%97%E5%B4%8E%E7%94%9A%E5%8A%A9

- 独特の剣法・抜刀流(居合)を編み出した剣豪<林崎甚助>とは⁉ - 歴史人 https://www.rekishijin.com/32651

- 抜刀、居合術の開祖・林崎甚助【奥義は敵討ちから生まれた】 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/sengoku/39106/

- 村山市と日本一社 林崎居合神社 - むらやま観光なび https://www.murayama-kanbutu.com/%E5%B1%85%E5%90%88%E7%A5%9E%E7%A4%BE/

- 居合の始祖、林崎甚助源重信公 - 村山市居合道体験 https://www.iaidoexperience.com/about

- 当流の歴史 | 無双直伝英信流北摂会 〜居合道へのいざない〜 https://www.hokusetsukai.jp/cont2/main.html

- 剣神 炎を斬る 神夢想流林崎甚助2 - 岩室忍 - ブックライブ https://booklive.jp/product/index/title_id/1181615/vol_no/002

- 田宮流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%AE%AE%E6%B5%81

- 田宮流居合術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/042/

- 中津藩における近世の武芸流派について - 北九州工業高等専門学校機関リポジトリ https://kitakyushu.repo.nii.ac.jp/record/81/files/15G_Hamada_p91.pdf

- 上州(うえず)とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E5%B7%9E

- 田宮重正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%AE%AE%E9%87%8D%E6%AD%A3

- 居合とは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/41765/

- 東京国立博物館デジタルライブラリー / 田宮流居合書並宝蔵院鎌鎗伝 https://webarchives.tnm.jp/dlib/detail/220;jsessionid=13F74D5A3099B48F1F6985B047D3962B

- 第1回 居合の極意と暗殺 - 古武道徒然(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054889279181/episodes/1177354054889290478

- 居合術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%85%E5%90%88%E8%A1%93

- 徳川頼宣/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73704/

- コラム きのくに仮面の世界 - 和歌山県立博物館 https://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp/kamen2005/kamencolum.htm

- 第83回 『ご存知ですか?「紀州伝承田宮流居合術」』 - アズマハウス https://azumahouse.com/blog/explore/3824/

- 田宮流居合術 技の特徴 https://shinmei.sakura.ne.jp/waza/

- 田宮流・京都府本部 - 道場長居合雑感 - Google Sites https://sites.google.com/site/tamiyaryukyotows01/%E9%81%93%E5%A0%B4%E9%95%B7%E5%B1%85%E5%90%88%E9%9B%91%E6%84%9F

- 太刀態 - 田宮流居合術 http://tamiyaryuiaijutsu.jp/2018/03/03/%E5%A4%AA%E5%88%80%E6%85%8B/

- 道場日記 - 田宮流居合術 http://tamiyaryuiaijutsu.jp/diary/

- 田宮流京都源清流清会 | 全国道場ガイド | 武道・武術の総合情報サイト WEB秘伝 https://webhiden.jp/guide/tamiyaryu-kyoto/

- 829夜 『兵法家伝書』 柳生但馬守宗矩 - 松岡正剛の千夜千冊 https://1000ya.isis.ne.jp/0829.html

- 【解説編】兵法家伝書(へいほうかでんしょ)とは?柳生宗矩の「活人剣」の境地とは? - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/heiho-kadensho1/

- 十二、新陰流の「廻し打ち」と自由稽古 十三 - CORE https://core.ac.uk/download/72747685.pdf

- 田宮神剣流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%AE%AE%E7%A5%9E%E5%89%A3%E6%B5%81

- 「田宮流」と居合の理念 - 横須賀居合道会HP https://www.yokosuka-iai.net/cont8/main.html

- 稲田騒動,庚午事変,北アルプス,写真,八十八ヶ所,般若心経 https://kaizaemon.com/inada/

- 居文研新潟 - 淡路洲本 - Google Sites https://sites.google.com/view/ibunken-niigata/tamiyaryu_summary/%E7%B4%80%E5%B7%9E%E7%B3%BB%E7%94%B0%E5%AE%AE%E6%B5%81%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E6%B4%B2%E6%9C%AC

- 福井藩伝田宮流 - Google Sites https://sites.google.com/view/ibunken-niigata/tamiyaryu_summary/%E7%B4%80%E5%B7%9E%E7%B3%BB%E7%94%B0%E5%AE%AE%E6%B5%81%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E8%B6%8A%E5%89%8D%E7%A6%8F%E4%BA%95%E8%97%A9

- 田宮流居合術 第十五代宗家 元和会 https://www.tamiyaryu.org/genwakai-outline/

- 詳解田宮流居合 | NDLサーチ | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002095196

- 田宮流居合術元和会 https://www.tamiyaryu.org/

- 田宮流居合術とは - 田宮流居合術神明会 https://shinmei.sakura.ne.jp/about/

- 田宮流心剣放光会千葉柏支部 | 全国道場ガイド - WEB秘伝 https://webhiden.jp/guide/kashiwaiaido/

- 御案内 | 田宮流心剣放光会 千葉柏支部 千葉県剣道連盟居合道部 BLOG - Ameba Ownd https://kashiwaiaido.amebaownd.com/pages/4993598/page_202106031049