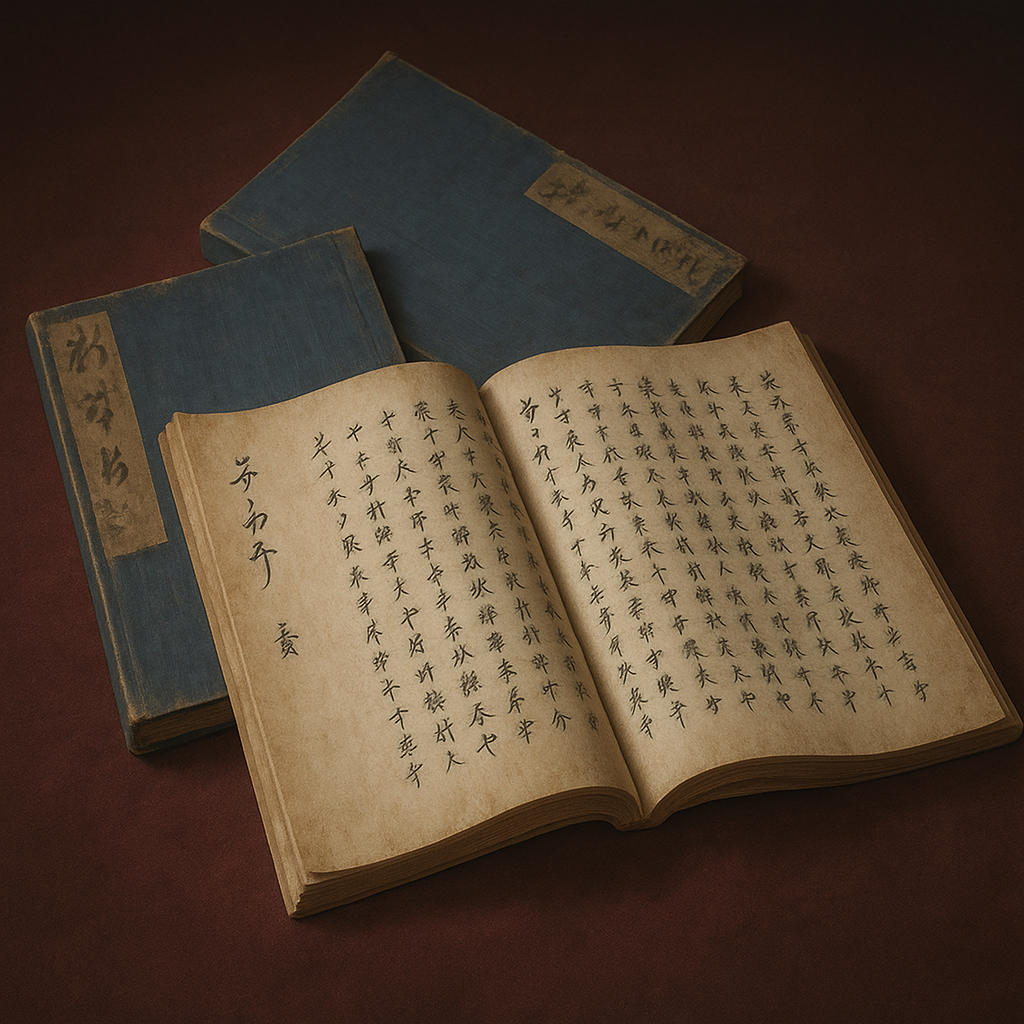

町人考見録

三井高房の『町人考見録』は、江戸中期豪商の家訓書。他家の盛衰から「守り」の経営哲学を説き、奢侈や大名貸しを戒める。戦国商人の「攻め」から転換した、家業永続の戦略。

『町人考見録』の総合的考察:戦国商人の精神性との比較を通じて

序論:『町人考見録』への視座

江戸時代中期、享保年間に成立した三井高房による『町人考見録』は、一般に豪商三井家の子孫へ向けた家訓書として知られている。その内容は、同時代の有力商人たちの盛衰を克明に記録し、その栄枯転変から経営上の教訓を導き出すという、極めて実践的な性格を持つ。しかし、本書を単なる江戸時代の商家の心得帖としてのみ捉えることは、その歴史的意義を十分に理解したことにはならない。

本報告書は、『町人考見録』が、戦国乱世の終焉から約一世紀を経て、徳川幕藩体制という新たな社会秩序の中で巨大な富を築いた商人が、いかにしてその繁栄を「永続」させるかという、時代特有の課題に対する回答であり、実践的な経営戦略と思想の結晶であったという視点に立つ。特に、利用者からの要請に応じ、本書が描く商人像を、時代を遡り「戦国時代の商人」のあり方と比較分析することを主軸に据える。この比較を通じて、戦乱の世における「攻め」の経営から、泰平の世における「守り」の経営哲学へといかにして転換がなされたのか、そしてその思想的背景に何があったのかを徹底的に解明する。これにより、『町人考見録』の歴史的特異性と、現代にも通じる普遍的価値を浮き彫りにすることを目的とする。

第一章:『町人考見録』の徹底解剖

第一節:成立の背景 ― 危機意識から生まれた経営の羅針盤

『町人考見録』を理解する上でまず重要なのは、それが書かれた時代背景と、著者である三井高房が置かれていた状況である。本書は繁栄の頂点で書かれた成功譚ではなく、むしろ深刻な危機意識の表れであった。

著者と時代

著者は、豪商三井家の総本家である北家三代当主、三井高房(1684-1748)である 1 。本書は、享保11年(1726年)から享保18年(1733年)の間に成立したとされ、この時期は八代将軍徳川吉宗による享保の改革(1716-1745)が推し進められていた時代と重なる 4 。幕府主導で質素倹約が強力に奨励され、元禄期以来の華美な風潮が抑制されるなど、社会全体が引き締めへと向かう過渡期であった 6 。

執筆の動機 ― 内外の危機

三井文庫の記録によれば、この時期の三井家は、創業者である三井高利の子供たちや初期の事業を支えた重鎮たちが次々と世を去り、世代交代の大きな節目を迎えていた 3 。創業期の苦労や精神を知らない新しい世代が、家の経営を担い始める時期にあったのである。加えて、当時の日本経済は不況下にあり、三井家もその影響を深刻に受け止めていた 3 。このような内外の危機的状況下で、家の永続性をいかにして確保するかという課題が、三井家にとって焦眉の急となっていた。本書は、こうした不況下で新世代を教育し、家の屋台骨を固めるという切迫した目的のもと、重役番頭であった中西宗助の勧めも受けて執筆されたのである 2 。未来に起こりうるリスクを予測し、それに対処するための予防的経営ツールとして、過去の失敗事例の体系化が求められたのである。

情報の源泉と構成

本書の内容は、高房が自身の父であり、三井家二代当主であった三井高平(法名:宗竺、1653-1738)から聞き取った内容が基になっている 1 。高平が約70年という長きにわたり見聞してきた、主に京都を拠点とする有力商人約40軒から50軒の盛衰に関する生々しい情報が、その源泉である 2 。構成は全三巻が基本であるが、後代に一巻が追加された四巻本の写本も存在している 4 。

『宗竺遺書』との関係

『町人考見録』は、三井家の最高規範である家憲『宗竺遺書』(父・高平が制定)と密接な関係にある 8 。『宗竺遺書』が三井一族の団結や事業運営上の基本原則、財産配分といった理念や規則を定めたものであるのに対し、『町人考見録』はその理念の重要性を、他家の具体的な失敗事例を通して解説する、いわば「資料編」あるいは「実践的解説書」としての役割を担っていた 1 。例えば『宗竺遺書』が「大名貸しをしてはならぬ」という規則を掲げれば、『町人考見録』は実際に大名貸しによって破滅した商家の末路を具体的に示すことで、その規則が決して机上の空論ではないことを子孫に痛感させるのである。

本書は元来、三井家内部の教育資料として作成されたものであったが、その内容は写本として外部にも伝わり、広く流布した 4 。この事実は、本書で指摘されている豪商の没落原因(奢侈、大名貸し、放蕩)が、三井家特有の問題ではなく、当時の巨大商家が共通して直面していた普遍的な課題であったことを物語っている。他家の商人たちもまた、同様の危機感を共有し、三井家の分析に自家の経営を省みるための鏡を見出したのであろう。これは、本書が単なる一族の家訓を超え、江戸中期の「経営学テキスト」として機能していたことを示唆している。

第二節:核心となる教えと商人倫理 ― 「守り」の哲学

『町人考見録』が説く商人倫理は、抽象的な道徳論ではなく、あくまで事業を永続させるという実利的な目的のための「機能的倫理」であった。その教えは、泰平の世における巨大商家の「守り」の哲学を体現している。

「町人心」「商人心」の維持

本書の根幹をなす思想は、「町人は商売それぞれにわかるといへども、先は金銀の利足にかゝるより外なし」という一文に集約される 2 。つまり、町人は金銀の利息によって生計を立てるという自らの本分を決して忘れてはならない、という点である。富裕化によって「心たかぶり」、武士のような華美な生活に憧れたり、家業を軽んじて手代任せにしたりする行為は、「町人心」「商人心」の喪失であり、破滅への第一歩であると厳しく戒められている 2 。高房は、百姓や職人が何代にもわたって家業を継承できる理由を、彼らが「一日も怠るときは、忽食をうしなふ故に、尤よくつとむ(一日でも怠ければ、すぐに食べるのに困るから、よく勤める)」からだと分析する 2 。一方で、商家の後継者は生まれながらの富に慣れ、この生存に関わる緊張感を失いがちであると鋭く指摘している。

奢侈と分限の戒め

本書で取り上げられる没落商人の多くに共通する原因として、自らの身分や財産(分限)を超えた奢侈な生活が挙げられている 1 。これは単なる精神論ではない。過剰な消費は、事業の運転資金を圧迫し、不測の事態に対応するための備えを削り、経営基盤そのものを脆弱にするという、極めて合理的な経営分析に基づいている。分限をわきまえることは、社会的な体面を保つため以上に、経営の安定性を確保するための必須条件であった。

大名貸しの禁止という最重要原則

『宗竺遺書』において最も厳しく禁じられている大名貸しは、『町人考見録』においても多くの豪商を破滅に導いた元凶として、繰り返しその危険性が強調されている 1 。一見すると、大名への貸付は安定的で名誉ある取引のように思える。しかし、その実態は、回収が極めて困難な不良債権と化すリスクが非常に高いものであった 8 。武士は支配階級であり、商人との間には絶対的な権力差が存在した。貸し倒れが発生しても、商人が武士を法的に追及することは事実上不可能に近かった。三井家は、この武家社会の構造的非対称性を深く理解していた。大名と金銭的な深入りをすることは、商人という「分限」を逸脱する行為であり、身分秩序の枠内で安全に利益を追求する道から外れることを意味した。したがって、大名貸しの禁止は、単なる金融リスク管理に留まらず、士農工商という身分制度への徹底的な順応による生存戦略の極致であったと言える。

子弟教育の重要性

『宗竺遺書』は、三井一族の子弟であっても、必ず丁稚小僧の仕事から始めさせ、業務の隅々にまで精通するよう教育すべきだと説いている 8 。これは、経営のトップに立つ者が現場を知らずに判断を下すことの危険性を深く認識していたことの証左である。特に、富裕な環境で育った後継者が、創業期にあった「金銀大切」という感覚を失い、安易な経営に流れることを何よりも恐れていたのである 2 。

第三節:具体的事例研究 ― 他山の石を以て玉を攻むべし

『町人考見録』の最大の特徴は、抽象的な教訓に終始せず、具体的な商家の盛衰という「ケーススタディ」を豊富に用いている点にある。これは、経験則に頼りがちであった当時の商業の世界に、分析的・体系的な思考を持ち込もうとする画期的な試みであった。

失敗事例の集積

本書は、両替善六、大黒屋徳左衛門、那波屋九郎左衛門、玉屋忠兵衛といった元禄期前後に栄えた京都の豪商たちを名指しで挙げ、その没落の過程を詳細に記録している 2 。その他にも、藤屋市兵衛家、金屋勝右衛門、日野屋長左衛門など、約40から50軒にのぼる実在の商家が事例として登場する 3 。これらの事例を通じて、没落に至る共通のパターンを浮き彫りにしている。

世代間堕落の典型例(藤屋市兵衛家)

後継者教育の失敗がもたらす悲劇を示す典型例として、藤屋市兵衛家の事例が挙げられている。初代市兵衛は質素な生活を送り、堅実な商いで財を成し、「商人の鏡」と評された 11 。二代目は初代の志を受け継ぎ、長崎での貿易や堅実な町人相手の貸付で家業を維持した 11 。しかし、三代目は「素行不良でぜいたく者」であり、日々の出費はかさみ、どんぶり勘定で経営は悪化の一途をたどった 11 。そして、彼はついに破滅への道である大名貸しに手を出してしまう。結果、借金は返済されることなく、藤屋は完全に破産した 11 。この三代にわたる盛衰の物語は、創業の精神がいかに容易に失われ、それが家の崩壊に直結するかを教えるための、極めて効果的な反面教師として提示されている。

成功事例の提示(鴻池家)

多くの失敗例を列挙した最後に、本書は対照的な成功例として、大坂の大商人であり、三井家と同じ両替業を営む鴻池家の三代目・宗利を取り上げている 3 。これは、単なる他家の批判に終わらず、目指すべき具体的なモデルを示すことで、教訓の説得力を高める意図があったと考えられる。鴻池家もまた、堅実な経営で知られており、三井家が同業の成功者から謙虚に学ぼうとする姿勢がうかがえる。この手法は、自家の経営を客観的に見つめ直し、常に改善を図ろうとする三井家の経営哲学を反映している。

第二章:比較対象としての戦国商人

『町人考見録』が示す江戸中期の商人像の特質を理解するためには、その前代である戦国時代の商人のあり方と比較することが極めて有効である。彼らは、泰平の世の商人とは全く異なる環境で、異なる原理に基づいて活動していた。

第一節:乱世における商人の役割と地位 ― 権力と渡り合う者たち

自治都市の支配者(堺の会合衆)

戦国時代の商人の力を象徴するのが、和泉国堺の「会合衆(えごうしゅう)」である 12 。彼らは、海外貿易などを通じて莫大な富を蓄積した特権的な豪商たちであり、合議制によって都市の自治運営を行っていた 12 。彼らはその経済力を背景に、町の周囲に濠を巡らせ、傭兵を雇い武装するなど、一種の独立した都市国家を形成していた 15 。なぜ彼らがそのような力を持つことができたのか。それは、彼らを完全に支配できる統一権力が日本に存在しなかったからである。群雄割拠する大名たちは互いに争っており、堺のような経済的・軍事的に重要な拠点を敵に回すことは避けたかった。商人はこの「権力の空白」を巧みに利用し、自らの地位を確立したのである。

戦国大名との関係性

堺の会合衆は、単なる大名の御用商人ではなかった。彼らは、織田信長のような天下人からの矢銭(軍資金)の要求を一度は拒否するなど、大名と対等に近い立場で交渉するほどの政治力を持っていた 12 。彼らは大名にとって、兵糧や武器、特に鉄砲や火薬といった最新兵器を供給する不可欠な戦略的パートナーであり、その関係は相互依存的であった 17 。しかし、信長や豊臣秀吉による天下統一事業が進展するにつれて、その自治権は次第に制限され、商人は中央権力の下に組み込まれていくことになる 12 。

自由な経済活動(楽市楽座)

織田信長や豊臣秀吉が推進した楽市楽座政策は、それまで同業組合である「座」が持っていた営業の独占権を廃止し、自由な商業活動を奨励するものであった 18 。これにより、旧来の権威に頼らずとも、実力と才覚のある新興商人が自由に市場へ参入し、競争を通じて台頭する機会が生まれた。

第二節:戦国商人の精神性と行動原理 ― 「攻め」の哲学

冒険主義と海外貿易

戦国商人の精神性を象徴するのが、海外貿易に見られる冒険主義である。納屋助左衛門、またの名を呂宋助左衛門(るそん すけざえもん)に代表されるように、一部の商人はルソン(現在のフィリピン)など東南アジアにまで航海し、現地の珍しい産品(特に茶器として珍重されたルソンの壺など)を日本に持ち帰ることで莫大な利益を上げた 20 。これは、国内の戦乱を避けるという側面もあったが、それ以上に、未知の市場に活路を見出し、大きなリスクを取ってでも巨大なリターンを追求する、極めて積極的な「攻め」の姿勢の現れであった。

実力主義の世界

戦国時代は下剋上が常態化した実力主義の社会であり、それは商人の世界も例外ではなかった。出自よりも個人の才覚が成功を左右し、一代で巨万の富を築き上げることも可能であった。この時代の経営は、安定や維持よりも、千載一遇の機会を捉えて一気に事業を拡大することに主眼が置かれていた。しかし、彼らが直面したリスクは、江戸時代の商人が恐れた「倒産」という経済的な死とは次元が異なる。戦乱による略奪、航海中の遭難、そして何よりも権力者の気まぐれによる財産没収や処刑など、常に「物理的な死」と隣り合わせであった。この極限状況が、彼らの大胆不敵な行動様式と、権力者と渡り合うためのしたたかな知恵を育んだのである。

第三章:比較考察 ― 戦国から江戸へ、商人像の変遷

戦国時代と江戸時代(『町人考見録』が示す理想像)の商人像を比較することで、社会構造の変化が商人の経営哲学や行動原理に与えた profound な影響が明らかになる。

|

比較項目 |

戦国時代の商人 |

江戸時代の商人(『町人考見録』の理想像) |

|

時代背景 |

群雄割拠、実力主義、社会流動性高 |

幕藩体制、身分制度固定化、安定期 |

|

権力との関係 |

大名との直接的パートナー、運命共同体 |

幕府・藩の御用達、債権者としての関係 |

|

主たる活動 |

兵站、武器・硝石輸入、海外貿易 |

呉服、両替、公金為替、国内流通 |

|

リスク認識 |

戦乱、権力者の失脚、海難事故(攻めのリスク) |

大名貸しの焦げ付き、奢侈による経営悪化(守りのリスク) |

|

経営哲学 |

機会獲得、富の拡大、冒険主義 |

家業の永続、富の維持・保全、堅実主義 |

|

代表例 |

堺の会合衆、呂宋助左衛門、島井宗室 |

三井家、鴻池家、住友家 |

第一節:経営思想の転換 ― 「攻め」から「守り」へ

上記の表が示すように、商人の経営哲学は根本的な転換を遂げた。戦国商人の冒険的でハイリスク・ハイリターンな拡大志向に対し、『町人考見録』が説くのは、徹底したリスク回避と富の保全を目的とした堅実主義である。江戸時代の経営における最大の目的は、短期的な収益の最大化よりも、事業の「永続性」そのものにあった 21 。

この劇的な転換の背景には、徳川幕府による二百数十年間にわたる平和な時代の到来と、それに伴う社会の安定化・固定化がある。身分制度が確立され、社会の流動性が著しく低下した社会では、戦国時代のような「攻め」の戦略は有効性を失い、むしろ既存の秩序を乱す危険な行為と見なされた。代わりに、確立された秩序の中でいかに安定的に「守り」を固め、家業を次世代へと引き継いでいくかが、商人にとって最も重要な経営課題となったのである。また、鎖国政策によって海外貿易という大きなビジネスチャンスが失われ、商人の活動領域が国内市場に限定されたことも、内向きで保守的な経営志向を強める一因となった。

第二節:権力との距離感の変化

権力者との関係性も大きく変質した。戦国時代、有力商人は大名と一蓮托生の「パートナー」であり、時にはその政策決定に影響を与えることさえあった。しかし、江戸時代に入ると、幕府や各藩は絶対的な支配者となり、商人はその「御用達」という従属的な立場に置かれることになった。

この非対称な力関係こそが、「大名貸し」という商人のアキレス腱を構造的に生み出した。戦国時代における大名への資金提供は、支援した大名が勝利すれば莫大な見返りが期待できる、一種の「投資」であった。しかし、江戸時代の大名貸しは、多くの場合、慢性的な財政難に苦しみ、返済能力も意思も乏しい相手に対する、極めて回収リスクの高い「融資」でしかなかった 22 。『町人考見録』が繰り返し大名貸しの危険性を説くのは、この権力構造の非対称性を商人側が覆すことは不可能であるという、冷徹な現実認識に基づいている。

第三節:商人倫理の形成と三井家のルーツ

『町人考見録』に示される商人倫理の形成には、三井家自身のルーツが深く関わっている。三井家の祖先は、もともと近江の戦国大名・六角氏に仕えた武士、三井高安であった 25 。しかし、主家である六角氏が織田信長に滅ぼされた後、高安は武士を廃業し、伊勢松阪の地で商人としての道を歩み始めた 17 。

この「武士の末裔」という出自意識は、一族の間で後々まで強く意識され 25 、三井家の家紋が旧主家である佐々木六角氏と同じ「四つ目結」であることにも表れている 27 。この歴史的背景が、『町人考見録』の思想に独特の陰影を与えている。例えば、家業の永続を「家」の存続と同一視する強い意識、厳格な規律や徹底した子弟教育の重視、そして分限を超えた振る舞いを「分不相応」として厳しく非難する態度は、武家社会の秩序や家督相続の観念を、商家の経営論理に応用したものではないだろうか。

つまり、『町人考見録』は、表面的には武士のような奢侈や気位を否定し、商人としての本分を説いている。しかしその深層では、武家の「お家」思想、すなわち家名を絶やさず永続させるという価値観が、経営の根幹に息づいている。彼らは、武力によって家を守る「武士の論理」を捨て、資本の蓄積と維持によって家を守る「商人の論理」を確立した。しかし、その根底にある「家を第一とする」という精神的支柱は、武士であった先祖から受け継いだものかもしれない。これは、本書に単なる商人道ではない、「元武士の商人道」とも言うべき特殊な性格を与えている。

第四章:江戸期商業哲学における『町人考見録』の位置づけ

『町人考見録』は、江戸時代の商業思想の中で孤立した存在ではない。同時代の他の思想や他の豪商の家訓と比較することで、その独自性と共通性がより鮮明になる。

第一節:石田梅岩の「石門心学」との比較

三井高房とほぼ同時代を生きた思想家、石田梅岩(1685-1744)は、「石門心学」を創始し、商人のあり方を説いた。

- 共通点: 梅岩は、商人が利潤を追求する行為を「武士の俸禄と同じ」と位置づけ、その社会的役割を積極的に肯定した 30 。これは、卑しい身分と見なされがちだった商人に、自らの職業に対する誇りと正当性を与えるものであり、商人の本分を説く『町人考見録』の思想と軌を一にする。また、正直や倹約といった徳目を重視する点も共通している 32 。

- 相違点: 両者の思想には決定的な違いがある。梅岩の石門心学は、講舎を通じて武士や農民、職人など身分を問わず庶民に広く開かれた「公共哲学」であり、社会全体の調和や人間としての生き方を説くものであった。それに対し、『町人考見録』は、あくまで三井家一族の存続と繁栄を目的とした、閉鎖的で実践的な「家内経営学」である。梅岩が「なぜ商人は社会に必要か」という問いを外に向かって発したのに対し、高房は「どうすれば我が家は安泰か」という問いを内に向かって突き詰めた。

第二節:近江商人の「三方よし」との比較

江戸時代を通じて活躍した近江商人の経営哲学として、「三方よし」が知られている。

- 思想の核心: 「売り手よし、買い手よし、世間よし」という理念は、自社の利益(売り手)と顧客の満足(買い手)だけでなく、商売を行う地域社会の発展や幸福への貢献(世間)をも重視するものである 35 。これは、現代の企業の社会的責任(CSR)の概念にも通じる、極めて先進的な思想であった 38 。

- 相違点: 『町人考見録』には、この「世間よし」に相当する、社会貢献を積極的に志向する思想は明確には見られない。その関心は、あくまで自家の繁栄と永続に集中している。この違いは、両者のビジネスモデルの差に起因する可能性がある。近江商人の多くは行商を主体とし、見知らぬ土地で商売を行う上で、地域社会からの「信用」を獲得することが事業存続の生命線であった 40 。一方、三井家は江戸、京都、大坂という三大都市に巨大な店舗を構え、幕府の公金為替を扱う御用商人として、すでに盤石な社会的地位を築いていた。そのため、地域社会への貢献という形での信用獲得の必要性が、近江商人ほど切実ではなかったのかもしれない。

第三節:他の豪商の家訓との比較(住友家・鴻池家)

江戸時代に三井家と並び称された他の豪商たちも、家業の永続を目指して家訓を定めていた。

- 住友家『文殊院旨意書』: 住友家の事業精神の原点とされるこの家訓は、初代・住友政友(1585-1652)の教えに遡る。その中心は「信用を重んじ確実を旨と」し、「苟も浮利に趨り、軽進すべからず」という教えである 41 。目先の利益や投機的な儲け話に手を出さず、堅実な商売を貫くべきだというこの思想は、『町人考見録』が説く堅実主義と完全に一致する。

- 鴻池家家訓: 大坂の両替商であった鴻池家の家訓もまた、「万端正路を専らとし、正法国法を守り」と、正道を踏み、法を遵守することを基本としている 43 。また、独断専行を戒め、合議制を重視する規定も見られるが 44 、これも三井家が「大元方」という一族による合議制で重要事項を決定していたことと共通する。

これらの比較から、江戸時代に成功し、長く繁栄を続けた豪商たちは、業種や地域の違いはあれど、「信用第一」「堅実経営」「リスク回避」「家業への専心」といった点で、共通の経営哲学を共有していたことがわかる。その中で『町人考見録』が際立っているのは、その方法論にある。住友家や鴻池家の家訓が、あるべき姿を説く「規範的」なものであるのに対し、『町人考見録』は「なぜ他家は失敗したのか」という原因分析から教訓を導き出す、徹底した「分析的」アプローチを採っている。これは、先行する豪商たちの失敗を徹底的に研究することで、より洗練された経営戦略を構築しようとした三井家の姿勢の表れであり、本書はその研究成果の集大成と言えるだろう。

結論:『町人考見録』が示す近世商人の生存戦略

本報告書は、『町人考見録』を、特に戦国時代の商人像との比較という独自の視座から多角的に分析した。その結果、本書が単なる家訓の枠を超え、徳川泰平の世という、かつてない安定期において、巨大商家が「永続」という至上命題にいかにして向き合ったかを示す、画期的な経営戦略書であることが明らかになった。

戦国商人が、権力の空白地帯で実力と才覚を武器に「攻め」の姿勢で富の拡大を目指したのに対し、『町人考見録』は、固定化された身分社会の中で、徹底した「守り」の姿勢によって富の維持・保全を最優先した。その背景には、社会構造の劇的な変化に加え、武士から商人へと転身した三井家自身の歴史的経験が深く影響していた。武家社会の「お家」思想を商家の経営に援用し、家の存続を何よりも重んじる厳格な規律と思想を構築したのである。

奢侈への強い警戒、本業への集中、大名貸しに代表されるハイリスクな取引の回避、そして後継者教育の徹底といった教えは、一見すると保守的に映るかもしれない。しかし、これらはすべて、二百数十年続く平和な時代を生き抜くための、極めて合理的で洗練された生存戦略であった。特に、同時代の有力商家の失敗事例を徹底的に分析し、そこから普遍的な教訓を導き出すというケーススタディの手法は、日本の経営思想史において特筆すべき先進性を持っている。

『町人考見録』は、江戸時代の古文書に留まるものではない。変化する社会環境に組織をいかに適応させ、永続させるかという根源的な問いに対する、一つの優れた回答である。成功体験に溺れることなく、常に他者の失敗から学び、自らを戒め続けるというその姿勢は、時代を超えて現代の企業経営にも通底する普遍的な教訓を含んでいる。本書は、日本の経営思想史における不朽の古典として、再評価されるべき価値を十分に有している。

引用文献

- 町人考見録(ちょうにんこうけんろく) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_chi/entry/034793/

- 町人考見録 http://tanemura.la.coocan.jp/re3_index/JC/choninkoken.html

- 08 危機と記録の時代 | 公益財団法人 三井文庫 https://mitsui-bunko.or.jp/archives/story08/

- 町人考見録(ちょうにんこうけんろく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%BA%E4%BA%BA%E8%80%83%E8%A6%8B%E9%8C%B2-98132

- 資料発行 年順〈年表〉..... - 大空社 https://www.ozorasha.co.jp/upload/docs/da38e570a823255d39109fcaf78beb690b993400.pdf

- 享保の改革 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/kyohonokaikaku/

- 幕政の改革/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/120989/

- 三井家の家憲「宗竺遺書」 | 三井広報委員会 https://www.mitsuipr.com/history/edo/05/

- 三井家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%AE%B6

- 京都における三井家の屋敷--集積過程からみた特質--〔論文〕/小川保 https://mitsui-bunko.or.jp/archives/pdf_data/mbr-14_ogawa.pdf

- [9]藤屋市兵衛 ~『町人考見録』より - うきよのおはなし~江戸文学が崩し字と共に楽しく読めるブログ~ https://kihiminhamame.hatenablog.com/entry/2023/07/30/170300

- 会合衆(エゴウシュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BC%9A%E5%90%88%E8%A1%86-36342

- 会合衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E5%90%88%E8%A1%86

- 信長や秀吉を支えた「会合衆」とは?|町組や年行事など、商人の自治組織の概要【戦国ことば解説】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1139026

- 【やさしい歴史用語解説】「会合衆」 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1620

- 2:「自由・自治都市」として発展 ~ 堺 | このまちアーカイブス - 三井住友トラスト不動産 https://smtrc.jp/town-archives/city/sakai/p02.html

- 三井財閥 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E4%BA%95%E8%B2%A1%E9%96%A5

- 中学社会 定期テスト対策座と株仲間の違い【中世(鎌倉時代~室町時代)】 - ベネッセ教育情報 https://benesse.jp/kyouiku/teikitest/chu/social/social/c00717.html

- 座・株仲間とは? | 【慶應早稲田専門対策】個別指導塾ヒロアカ - HIRO ACADEMIA https://hiroacademia.jpn.com/blog/5minutes/5minjh/zanakama/

- 旧堺港に建っている銅像の人物は・・・! | 堺で家を売却するなら地域密着の大川商事へ https://sakai-okawashoji.com/869.html

- 時代を乗り越えるために先人に学ぶ – 大人として知っておきたい江戸商人の智恵 https://www.elle-rose.co.jp/contents/bizthinker2212-2/

- 江戸時代を支えていたのは武士じゃなくて金貸し業? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=En4slw7pCVU

- 平洲塾128「金貸し商人に教えられる(1)」|東海市公式ウェブサイト https://www.city.tokai.aichi.jp/bunka/1002738/1002753/1000015/1004494/1004502/1004559/1004572.html

- 武士の金融と借金 http://kenkaku.la.coocan.jp/zidai/kinnyu.htm

- 国宝の名刀と甲冑・武者絵 特集展示 三井家の五月人形 - 美術手帖 https://bijutsutecho.com/exhibitions/15721

- 三井家発祥地 https://www.mitsuipr.com/sights/historic-places/15/

- 三井財閥の起源である三井高利ってどんな人。文京区との繋がりは? https://bunkyo-tushin.com/?p=6135

- 三井家発祥の地・松阪 - 三井広報委員会 https://www.mitsuipr.com/history/edo/

- 三井コスメティックスヒストリー|≪公式≫ノーブル・ラボ https://noble-lab.jp/pages/history.html

- 石門心学の祖・石田梅岩~その生涯と思想、名言 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4337

- 【前編】士魂商才「石田梅岩(いしだばいがん)」とは?道徳と経済の両立を説いた男 - 合心館京都 https://www.aishinkankyoto.jp/ishida-baigan1/

- 石田梅岩の思想と名言|都鄙問答という商人道の教えを解説 https://odamasayoshi.com/leadership/ishida-baigan/

- 『魂の商人 石田梅岩が語ったこと』 ‐ビジネスの極意と人生の知恵 - 霞が関ナレッジスクエア https://www.kk2.ne.jp/book/00000255

- 文化史19 石門心学 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/bunka19.html

- -三方よしを世界に広める会 http://sanpoyoshi.net/

- 三方よし - 今治明徳中学校 https://www.imabari-meichu.ed.jp/power-of-words/%E4%B8%89%E6%96%B9%E3%82%88%E3%81%97/

- 近江商人について|【公式】近江八幡市観光情報サイト https://www.omi8.com/stories/goroku

- 近江商人と三方よし|伊藤忠商事株式会社 https://www.itochu.co.jp/ja/about/history/oumi.html

- 近江商人に学ぶビジネス思考!withコロナ時代に必要な「三方よし」の精神 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/117164/

- 「三方よし」とは?今だから必要な近江商人の成功法則 - Life and Mind+ (ライフ&マインド) https://life-and-mind.com/three-side-benefit-52573

- 住友事業精神・住友理工グループ経営理念 | サステナビリティ|住友理工株式会社 https://www.sumitomoriko.co.jp/sustainability/philosophy/spirit/index.html

- 文殊院旨意書 | 住友の歴史 https://www.sumitomo.gr.jp/history/chronology/02/

- 鴻池善右衛門家の家訓について (宮下孝吉博士記念 號) - Kobe University https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/00168061/00168061.pdf

- 日本の商人の思想と行動 - ―江戸期商人の家訓から - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/236037210.pdf