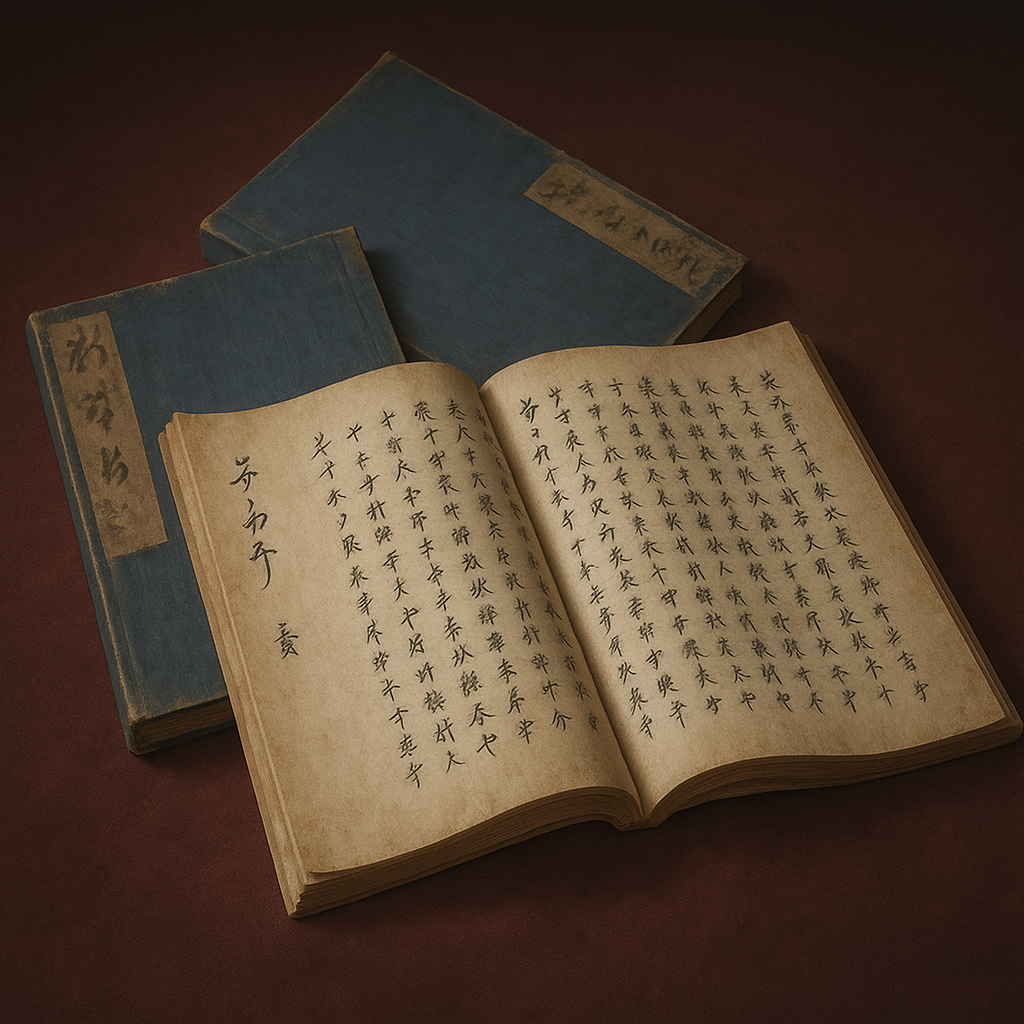

示現流兵法書

示現流は東郷重位が創始した薩摩の剣術。「一撃必殺」と精神性を重視し、郷中教育で藩士に浸透。幕末には薬丸自顕流として実戦性を発揮。柳生新陰流と対極の「殺人剣」で薩摩の精神を象徴する。

示現流兵法書 ― 戦国末期の気風を宿す薩摩の剣とその思想体系

序論:初太刀の神話を超えて

薩摩藩の剣術、示現流。その名は、しばしば苛烈な一撃必殺のイメージと共に語られる。幕末、新撰組局長であった近藤勇が「薩摩者の第一撃ははずせ」と隊士に固く戒めたという逸話は、その威力を象徴するものとしてあまりに名高い 1 。また、「人斬り半次郎」の異名で恐れられた中村半次郎(後の桐野利秋)の、常軌を逸した剣技の伝説も、示現流の恐るべき戦闘術としての一面を強烈に印象づけてきた 2 。事実、薩摩藩士と斬り結った者の遺体は、防御した自らの刀ごと頭蓋を砕かれていたという凄惨な記録も残されており、その剛剣ぶりが単なる伝説ではないことを裏付けている 3 。

しかし、これら「一撃必殺」の神話は、示現流が持つ多層的な世界の、いわば表層に現れた結果に過ぎない。その根源には、単なる戦闘技術の指南書にはとどまらない、深遠な思想体系が存在する。本報告書は、薩摩藩に伝わる「示現流兵法書」、特にその中核をなす伝書群を深く読み解くことを通じ、示現流を新たな視座から捉え直すことを目的とする。すなわち、示現流を単なる剣技としてではなく、戦国乱世の気風を色濃く残す薩摩という特異な土壌で育まれ、独自の死生観、精神哲学、そして人間形成の道をも内包した、総合的な「兵法」としてその全体像を明らかにすることを目指すものである。

第一章:示現流の黎明 ― 創始者・東郷重位と流派の確立

示現流の成立は、一人の傑出した武士の探求心と、時代の大きな転換点が交差する地点に位置する。それは、個人の技芸が藩の象徴へと昇華されていく、意図的な「伝統の創造」の過程でもあった。

1-1. 流祖・東郷重位の実像と探求の始まり

示現流を創始したのは、東郷肥前守重位(とうごうひぜんのかみちゅうい、1561-1643)という薩摩藩の武士である 4 。彼は、示現流を興す以前、すでにタイ捨流(待捨流とも記される)を学び、その極意に達した免許皆伝の達人であった 5 。この事実は、重位が既存の権威に安住することなく、常に武の至高を求め続けた飽くなき探求者であったことを物語っている。

重位が生きた時代は、永禄4年から寛永20年にかけての、まさに戦国乱世が終焉を迎え、徳川幕府による泰平の世へと移行する激動期であった 5 。この時代、武士の役割は、戦場で敵を討つ戦闘者から、藩を治める統治機構の一員へと大きく変化しつつあった。武士の存在意義そのものが揺らぐ中で、多くの者が自らの拠り所を見失いかねない状況にあった。タイ捨流の達人でありながら、重位が新たな剣の理を求めて京へと向かった動機は、単なる個人的な武技の向上心に留まらなかったと推察される。それは、変化する時代の中で、武士としていかに生きるべきかという根源的な問いに対する答え、すなわち戦場で勝利する以上の、精神的な支柱となるべき普遍的な「理」を渇望した結果であったと考えられる。

1-2. 京での天啓 ― 善吉和尚と天真正自顕流

その転機は、天正16年(1588年)に訪れた。藩主・島津義久に従って上洛した当時28歳の重位は、京都の萬松山天寧寺を訪れ、運命的な出会いを果たす 6 。相手は、その寺にいた善吉(ぜんきち)という僧であった 8 。

善吉和尚は、ただの僧ではなかった。彼は元々武家の生まれで、父の仇討ちを果たした後に俗世を捨てて仏門に入ったという、壮絶な過去を持つ人物であった 7 。そして、鹿島の太刀の流れを汲むとされる十瀬与三左衛門長宗を流祖とする、天真正自顕流の三代目継承者でもあった 7 。重位は、この善吉に剣の教えを請うが、当初は「私は仏弟子。人を殺める剣法など知るはずがない」と、幾度となく固辞される 4 。しかし、重位は諦めることなく毎夜寺に通い、熱心に懇請を続けた結果、その誠意が通じ、ついに善吉から天真正自顕流の奥義を相伝されるに至った 4 。

この天真正自顕流こそが、示現流の直接的な源流となる。その教えは「一之太刀を以って一刀両断勇猛果敢を尊ぶ」というものであり、示現流の「一撃必殺」思想の核を形成した 10 。示現流が、生死の境を越えた者の覚悟と、それを昇華させた仏教的な無常観を色濃く内包しているのは、その源流が、仇討ちという実戦の極致を経験し、後に仏道を志した人物によって伝えられたという事実に深く根差している。重位が受け継いだのは、単なる剣の技法ではなく、実戦によって裏打ちされた死生観そのものであったのである。

1-3. 薩摩での創始と「御流儀」への昇華

天真正自顕流の秘訣を授かり薩摩へ帰国した重位は、そこからさらなる自己の探求へと没入していく。彼は自宅の庭にある立木をことごとく打ち枯らすほどの凄まじい修行を三年間続け、これまで修めたタイ捨流の精華と、新たに得た天真正自顕流の奥義を「総合渾和」させ、全く新しい独自の剣術を創始したのである 6 。

その名は、やがて藩主・島津家久(義弘の子)の耳にも達する。家久は、当時、藩の剣術師範役であったタイ捨流の東小太郎と重位を立ち合わせることを命じた。この御前試合において、重位は見事勝利を収め、その実力を藩内に知らしめた。これを受け、家久は慶長9年(1604年)、当時44歳の重位を正式に薩摩藩の剣術師範役に任命した 6 。重位は生涯に47回(一説には48人)の真剣勝負に臨み、一度も敗れることがなかったと伝えられている 6 。

しかし、示現流の権威が確立されたのは、単に重位の武技の優越性によるものだけではない。藩主・家久は、名僧として知られた文之和尚と語らい、法華経の一節である「示現神通力」の語から、この新しい剣術を「御流儀示現流兵法」と命名した 6 。さらに、これを薩摩藩門外不出の御流儀と定めた。この藩主による命名と「門外不出」の指定という政治的行為こそが、決定的に重要であった。これにより、東郷重位個人の編み出した一剣術は、薩摩藩の武威と精神的独自性を象徴する公式な「御流儀」へと意図的に昇華させられたのである。これは、戦国の気風を保持しながらも、中央集権化を進める幕藩体制の中で独自の地位を築こうとした薩摩藩にとって、自らのアイデンティティを内外に示すための、いわば「ブランド戦略」であったと解釈できる。示現流は、その誕生の瞬間から、一個人の武術であると同時に、藩の威信をかけた政治的・文化的な創造物としての性格を帯びていたのである。

第二章:兵法書の真髄 ― 『示現流聞書喫緊録』にみる心法と技法

示現流の教えは、口伝のみならず、流祖・東郷重位以来、東郷家に代々受け継がれてきた古文書群によって、その核心が現代に伝えられている 6 。これらの文書は、その歴史的価値の高さから昭和34年(1959年)に鹿児島県の有形文化財に指定された 6 。その中でも、示現流の思想と技術を解き明かす上で最も重要なものが、後世に編纂された伝書である。

2-1. 示現流の聖典 ― 伝書群の概要

示現流の教えを体系的に記した中心的な伝書として、『示現流聞書喫緊録(じげんりゅうききがききっきんろく)』が挙げられる。この書は、天明元年(1781年)に久保七兵衛之英という人物によって著されたもので、示現流の心法、技法、歴史、そして門人の逸話などを集大成したものである 9 。この他にも、明和4年(1767年)に竹迫藤四郎がまとめた伝承集『東郷重位公御代々諸御門人示現流兵法之話』など、複数の伝書が存在し、示現流の教えが多角的に記録されてきたことがわかる 9 。これらの貴重な史料は、現在、『鹿児島県史料集(34)示現流関係資料』としてまとめられ、研究者や後進がその深奥に触れることを可能にしている 9 。

2-2. 「意地」の哲学 ― 技に先立つ心法

『示現流聞書喫緊録』を読み解いていくと、その記述の多くが、具体的な太刀筋の解説よりも、はるかに精神的な心構え、すなわち「心法」に割かれていることに気づかされる。示現流では、心を「意地」という言葉で表現し、「意地を悟れば技は自然と生まれる」と説く 12 。これは、技法が精神に従属するという、心法優位の思想を明確に示している。

その思想的背景は、神道、仏教、儒教の三教にわたり、特に仏教的な世界観が色濃く反映されている。究極の目標とされるのは、あらゆる雑念や恐怖、勝ち負けへのこだわりを断ち切った「無念無想」の境地に至ることである 12 。敵と対峙した際に心を乱す感情の一切を取り除き、本来の動じない自己、すなわち「本来的自己」を探求することこそが、兵法の要諦であると説かれる 12 。

例えば、伝書には「天橋(てんきょう)」「地橋(ちきょう)」という教えがある。「天橋」とは、自分よりも格上の強敵を前にしても臆することなく、平常心で挑む心構えを指す。一方、「地橋」とは、自分より弱い相手を侮り、油断する心を指す。示現流では、この両極端な心の揺れを微塵たりとも許さず、いかなる相手に対しても、ただ本来の面目、強明な心をもって迅速に打つべきであると教えている 12 。

2-3. 六道界にみる精神の階梯

『喫緊録』の心法解説の中でも特にユニークなのが、仏教における「六道(地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上)」の概念を援用し、剣士が陥りやすい精神状態を階梯的に説明している点である。

例えば、「餓鬼界」は、自らの技を惜しみ、他者の秘伝を貪ろうとする欲望の心を指す 12 。また、「修羅界」は、ただ闘争を好み、勝ち負けに固執して怒りに我を忘れる心として、厳しく戒められる。示現流では、「勝負は時の運である」といった考えを最も嫌う 12 。なぜなら、そのような考えは自己の鍛錬不足を天運に転嫁する甘えであり、死線における覚悟を鈍らせるからである。示現流が求めるのは、これらの低い精神的境涯を完全に克服し、自他の心を強大に養い、敵との間に天地雲泥の差を生じさせて、必然として勝利するという境地である 12 。

この一見すると抽象的な心法の教えは、示現流の戦法と表裏一体の関係にある。防御を想定せず、二の太刀を許さない「一撃必殺」の剣は、実践者に対して、常に自らの死を真正面から見つめ、それを受容することを強いる。六道界の教えや無念無想の追求は、この極限状況下で平常心を保つための、極めて具体的かつ実践的な精神鍛錬法なのである。つまり、示現流兵法書は、敵を殺す技術を説くと同時に、死の恐怖を克服し、自らの死を覚悟するための哲学書としての側面を色濃く持っている。それは、「死」を直視し乗り越えることで、一瞬の「生」を極限まで輝かせるという、薩摩武士の苛烈な死生観そのものの表明であった。

2-4. 目録にみる技の体系と「一撃必殺」の論理

示現流の技法は、初段から四段までの目録として体系化されており、その一つ一つが心法と不可分のものとして伝えられている 6 。

- 初段「左臂切断(さひせつだん)」 : その名は、禅の始祖・達磨大師に弟子入りを願った慧可が、その覚悟を示すために自らの臂(ひじ)を切り落としたという故事に由来する 6 。相手の攻撃をあえて誘い、空を切らせて動転した隙を突き、相手の肘を切り落とすといった、実戦的な駆け引きを含む。

- 二段「横指横切(おうしおうせつ)」 : 蜻蛉(とんぼ)の構えから、一気に敵との間合いを詰めて打ち込む「満」の打法など、敵を圧倒するための速度と踏み込みの重要性を説く 6 。

- 三段「磯月(そげつ)」 : 「心不去不来(心去らず来たらず)」、すなわち無念無想の境地で放たれる太刀を理想とする。その名は、月夜の波が磯に打ち当たり、砕け散る自然の理に由来し、人為的な狙いや力みを捨て去った時にこそ、必殺の一撃が生まれることを示唆する。この構えは絵図としても伝えられている 6 。

- 四段「雲耀(うんよう)」 : 雲間に閃く稲妻の光に例えられる、示現流の速さの極致を示す段階である 6 。三段までは強さと速さを説くが、ここではさらにその上、敵が動く兆しを捉えた瞬間に、天と地を分ける一閃で勝負を決する、神速の技を追求する。

これらの技の根底に一貫して流れているのは、防御を捨て、全身全霊の力を込めた一撃で、相手の刀ごと叩き斬るという苛烈な思想である。その威力は、受け太刀を試みた相手が、自らの刀の峰や鍔で頭を割られて絶命したという逸話に象徴される 3 。示現流においては、刀の鍔は防御のための道具ではなく、不要とさえ考えられていたのである 2 。

第三章:薩摩という土壌 ― 郷中教育と示現流

示現流の苛烈な教えが、単なる一門の秘伝に留まらず、薩摩藩士全体の気風として浸透し、幕末の動乱を揺るがすほどのエネルギーとなり得た背景には、「郷中教育(ごじゅうきょういく)」という、世界にも類を見ない独自の社会教育システムの存在があった。

3-1. 薩摩隼人を育んだ揺り籠 ― 郷中教育システム

郷中教育とは、薩摩藩の城下や外城において、同じ地域(方限)に住む武士の子弟たちが、藩からの直接的な命令ではなく、自発的に組織した集団教育のことである 1 。その起源は、豊臣秀吉による朝鮮出兵の際に多くの成人武士が長期間国を離れたため、若者たち自身で規律を保ち、心身を鍛える必要に迫られたことに始まるとも言われる 1 。

このシステムは、厳格な年齢階梯制によって運営されていた。6歳から15歳未満を「稚児(ちご)」、元服を済ませた15歳頃から24、25歳までを「二才(にせ)」、それ以上を「長老(おせ)」と呼び、年長者が年少者を指導する縦の関係が絶対的なものとされた 13 。最大の特徴は、特定の「教師」が存在しないことである。先輩が後輩の面倒を見、同輩同士が互いに切磋琢磨する中で、学問(四書五経などの素読)、武芸、そして日常の礼儀作法や躾に至るまで、武士として必要な全てを学び合った 1 。それは、学びながら教え、教えながら学ぶという、極めて実践的な自治組織であった。

3-2. 「泣こよかひっ飛べ」― 示現流と共鳴する精神

郷中教育の中で、若者たちの行動規範として叩き込まれたのが、「負けるな、嘘をつくな、弱い者をいじめるな」という三つの教えであった 1 。そして、彼らの気質を最もよく表す言葉が、「泣こかい、飛ぼかい、泣こよかひっ飛べ」である 15 。これは、「泣こうか、飛ぼうかと迷っているくらいなら、泣く前に飛んでしまえ」という意味であり、困難に直面した際に、あれこれ考え込む前にまず行動することを尊ぶ、薩摩隼人の実践主義的な思考法を象徴している。

この精神は、示現流の根本思想と驚くほど深く共鳴する。「一の太刀を疑わず、二の太achiは負け」 1 。示現流が教えるのは、迷いや逡巡を断ち切り、初太刀に全てを懸ける覚悟である。郷中教育によって育まれた、理屈よりも実践、思考よりも行動を重んじる気風は、示現流のこの苛烈な教えを藩士たちがごく自然に受け入れ、発展させていくための、まさに最適な土壌であったと言える。

3-3. 示現流の「身体化」を促す社会システム

郷中教育において、示現流(あるいはその分派である薬丸自顕流)の稽古は、教育の中核に位置づけられていた 13 。例えば、叉木(またぎ)に渡した木の束を、一日に朝3000回、夕に8000回、合計1万1000回も打ち続けるという「続け打ち」のような、想像を絶する厳しい稽古が日常的に行われていた 1 。

重要なのは、このような鍛錬が、郷中という共同体の厳しい監視と仲間内での絶え間ない競争の中で行われたことである。郷中教育は、単に剣術の技術を伝授する場ではなかった。それは、『示現流聞書喫緊録』に説かれる難解な心法や死生観を、座学や議論によってではなく、日々の過酷な鍛錬、先輩からの叱咤激励、同輩との競い合いという具体的な「体験」を通じて、青少年の意識、さらには無意識のレベルにまで刷り込み、「身体化」させるための、巨大な社会的装置として機能していたのである。このシステムを通じて、兵法書の抽象的な哲学は、藩士一人一人の具体的な行動規範や身体感覚へと転化された。これにより、個々の藩士が示現流の哲学を体現する存在となり、藩全体としての一貫した戦闘思想と、他藩を圧倒する強靭な気風が醸成されていったのである。

3-4. 藩政改革と郷中教育

時代が下り、幕末の名君として知られる島津斉彬の代になると、この郷中教育にも改革の目が向けられた。斉彬は、郷中教育が育む武勇を評価しつつも、その過度な武勇偏重や、排他的・独善的な気風が、今後の日本の近代化に対応していく上での障害になりかねないことを見抜いていた 14 。

嘉永5年(1852年)、斉彬は藩内の各郷中に対し、その規則を定めた「掟書」の提出を命じた 14 。そして、その内容を自ら精査した上で、従来の「文武精励」に加えて「筆算の修業」、すなわち数学の学習を義務付けるよう改定を指示した 14 。これは、示現流に象徴される薩摩の伝統的な精神性を保持しつつも、それをより広い視野と実務能力を備えた近代的な人材を育成するシステムへと発展させようとする、斉彬の先見性を示す試みであった。

第四章:歴史の奔流の中で ― 示現流の展開と影響

薩摩藩の「御流儀」として確立された示現流は、時代と共に分化し、特に幕末の動乱期において、その真価を歴史の表舞台で発揮することになる。その特異な思想は、同時代の他の剣術流派、特に徳川将軍家の御流儀であった柳生新陰流と比較することで、より鮮明に浮かび上がる。

4-1. もう一つの示現流 ― 薬丸自顕流の成立

示現流の歴史を語る上で欠かせないのが、その分派である「薬丸自顕流(やくまるじげんりゅう)」の存在である。この流派の祖は、示現流初代・東郷重位の高弟の一人であった薬丸刑部左衛門兼陳(やくまるぎょうぶざえもんかねのぶ)である 6 。彼は、薬丸家に代々伝わっていた野太刀の技法に、師である重位から学んだ示現流の精髄を合わせ、より実戦に即した剣術を編み出した。これが一般に「野太刀自顕流」とも呼ばれる薬丸自顕流である 6 。

当初、薬丸家は示現流の門弟という立場であったが、七代目の頃から独立した流派として独自の道を歩み始める 6 。幕末期、西郷隆盛や大久保利通、そして「人斬り半次郎」こと中村半次郎といった維新の志士たちの多くが学んだのは、この薬丸自顕流であったとされている。示現流本家が藩主や上級武士を中心に一子相伝でその奥義を伝えたのに対し、薬丸自顕流は郷中教育などを通じてより広い層の下級武士たちに普及し、薩摩藩の武力の根幹を支えた。

4-2. 幕末の動乱と「人斬り半次郎」

幕末の京都は、尊王攘夷派と佐幕派の志士たちが入り乱れ、血で血を洗う暗闘の舞台であった。その中で、薩摩藩士の剣は他藩の武士たちにとって恐怖の的であった。特に中村半次郎(桐野利秋)は、薬丸自顕流の達人としてその名を轟かせ、敵対する者たちから「人斬り半次郎」と恐れられた 2 。

彼の剣の速さについては、「軒下の雨だれが地面に落ちるまでの間に、三度刀を抜き、鞘に収めることができた」という伝説が残されている 2 。また、前述の通り、薩摩藩士に斬られた遺体には、防御しようとした刀ごと両断されたり、自らの刀の峰や鍔が頭にめり込んで絶命しているものが多かったという記録は 3 、示現流の「一撃必殺」が決して誇張ではなく、実戦において驚異的な威力を発揮したことを物語っている。その剣は、問答無用の初太刀であり、相手に反撃の機会すら与えない、まさに必殺の剣であった。

4-3. 対極の剣 ― 柳生新陰流との比較

示現流の思想的・技術的な特異性を理解するためには、同時代に最も権威のあった剣術流派、徳川将軍家御流儀である柳生新陰流と比較することが極めて有効である。

柳生新陰流は、その極意を、相手を殺傷することなく制圧する「活人剣(かつにんけん)」に置く 16 。その象徴的な技法が、素手で相手の刀を奪い取る「無刀取り」である 17 。柳生宗矩がその兵法書『兵法家伝書』で説いたように、無刀取りの真髄は、刀を奪うこと自体が目的ではなく、「我が刀なき時、人にきられじとの無刀也」、すなわち刀がない状況でも負けないための心法と技術にある 18 。その根本思想は「勝つことより負けぬこと」であり、天下を治め、秩序を維持する統治者のための剣術と言える。

これに対し、示現流は徹頭徹尾、一撃で敵の命を絶つことを目的とする「殺人剣(さつにんけん)」である。その思想の根幹には、自らの死をも恐れない「死の覚悟」がある。この両者の違いは、単なる剣術流派のスタイルの違いに留まらない。それは、江戸幕藩体制における中央(幕府)と地方(薩摩)の、政治的・文化的力学を象徴していると見ることができる。

柳生新陰流が、泰平の世の秩序維持を至上命題とする「統治者の剣」であるとすれば、示現流は、常に中央の権力と一定の緊張関係を保ち、戦国以来の独立不羈の精神を宿した辺境の雄藩・薩摩の「抵抗者の剣」としての性格を帯びていた。この思想的対立は、江戸時代の武士道が一枚岩ではなく、それぞれの置かれた政治的立場や文化的背景によって多様な発展を遂げたことを示している。そして、幕末維新へと向かう薩摩の、既存の秩序を破壊してでも新たな時代を切り拓こうとする強大なエネルギーの源泉が、この「殺人剣」の哲学の中にあったことを示唆している。

|

比較項目 |

示現流 |

柳生新陰流 |

|

哲学的核心 |

必殺(殺人剣) |

活人剣 |

|

基本戦術 |

先手必勝・一撃離脱 |

後の先・制圧 |

|

象徴的な技・教え |

「雲耀」「蜻蛉の構え」 |

「無刀取り」「転(まろばし)」 |

|

稽古法 |

立木打ち、実戦的稽古 |

袋竹刀による形稽古 |

|

政治的地位 |

薩摩藩御流儀(門外不出) |

徳川将軍家御流儀 |

|

理想の武士像 |

死をも恐れぬ覚悟を持つ実践者 |

組織を治める知恵と徳を備えた統治者 |

結論:現代に伝わる「一撃」の精神

本報告で詳述してきたように、「示現流兵法書」に記された教えは、単なる剣術の技術解説書の範疇を遥かに超えるものである。それは、流祖・東郷重位の飽くなき探求心、天真正自顕流から受け継いだ仏教的死生観、薩摩藩という共同体の存続をかけた政治的意図、そして郷中教育という世界にも類を見ない特異な社会システムが分かち難く結びついて生まれた、総合的な思想体系であると言える。

その教えの核心は、藩の門外不出という厳しい掟と、代々宗家による一子相伝によって、創流当初の苛烈な姿を色濃く残したまま、四百年以上の時を経て現代にまで継承されている 4 。これは、日本の武士道精神が到達した一つの極致を示す、極めて貴重な武の文化遺産である。

防御を捨て、逡巡を断ち切り、ただ一瞬に全てを懸けるという示現流の哲学は、情報が氾濫し、無数の選択肢の中で人々が迷い続ける現代社会において、改めて「覚悟」とは何か、「決断」とは何かという根源的な問いを我々に投げかけている。その凄まじいまでの純粋性と、死をも乗り越えんとする精神の力強さは、時代や文化の壁を超えて、今なお人の心を強く揺さぶる普遍的な力を持っている。示現流兵法書が伝えるのは、過去の剣技の記録であると同時に、未来を生きる我々に対する、精神のあり方を問う鋭い一撃なのである。

引用文献

- 郷中教育 - MUJIキャラバン - 無印良品 https://www.muji.net/lab/blog/caravan/kagoshima/019685.html

- 1207.さつま今昔(3): かせだプロジェクト http://keida.cocolog-nifty.com/kaseda/2009/04/1207-a370.html

- 新選組が恐れた薩摩の剛剣!『示現流』ってどんな剣術? - イーアイデム「ジモコロ」 https://www.e-aidem.com/ch/jimocoro/entry/galaxy29

- 薩摩藩御留流示現流 兵法 について https://www.kagoshima-kankou.com/downloads/media/46782.pdf

- 東郷重位(とうごうじゅうい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E9%83%B7%E9%87%8D%E4%BD%8D-1093567

- これまでの貴重資料展 - 鹿児島県立図書館 https://www.library.pref.kagoshima.jp/announcements/announcements/view/645/1b408eb4daf4784542dd477d939073d6?frame_id=840

- 幕末剣心伝10「示現流」 - 備後 歴史 雑学 - FC2 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page136.html

- 天真正自顕流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E8%87%AA%E9%A1%95%E6%B5%81

- 示現流関係史料 - 鹿児島県 https://www2.library.pref.kagoshima.jp/honkan/files/2017/03/%E7%AC%AC34%E9%9B%86_%E7%A4%BA%E7%8F%BE%E6%B5%81%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%8F%B2%E6%96%99.pdf

- 天眞正自源流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9C%9E%E6%AD%A3%E8%87%AA%E6%BA%90%E6%B5%81

- 示現流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BA%E7%8F%BE%E6%B5%81

- 武道の文化性 - 東郷重位(示現流)の伝書(3) - 村山 - 鹿屋体育大学附属 ... https://www.lib.nifs-k.ac.jp/wp-content/uploads/2022/12/7-65.pdf

- 郷中 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B7%E4%B8%AD

- 島津斉彬の教育改革(6/6)郷中教育の改定 | 幕末島津研究室 https://www.yasukawa1953.net/posts/49365945/

- レポート ・郷中(ごじゅう)教育 https://washimo-web.jp/Report/Mag-Goujyu.htm

- 柳生新陰流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%B3%E7%94%9F%E6%96%B0%E9%99%B0%E6%B5%81

- 尾張名古屋で継承され続ける柳生新陰流の技と心 - YATTOKAME LIFE丨やっとかめライフ https://yattokame.jp/yattokamelife/moyako/gigei/1352.html

- 蘊蓄 其の一 『無刀取り』 | 新陰流兵法 関西転心会 https://shinkageryu-west.com/news/%E8%98%8A%E8%93%84%E3%81%86%E3%82%93%E3%81%A1%E3%81%8F%EF%BC%89-%E5%85%B6%E3%81%AE%E4%B8%80-%E3%80%8E%E7%84%A1%E5%88%80%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%80%8F/