秋冬山水図

雪舟『秋冬山水図』は、応仁の乱後の戦国黎明期の精神性を映す傑作。構築的空間、伝統からの逸脱、禅の精神が融合し、混沌から新秩序を模索する時代の息吹を伝える。

『秋冬山水図』の深層分析:戦国の黎明期における精神性の結晶

序論:不朽の名画、時代を映す鏡として

国宝『秋冬山水図』は、室町時代中期に活躍した画僧、雪舟等楊(せっしゅうとうよう、1420-1506?)によって描かれた水墨画の最高傑作の一つとして、日本美術史に不滅の光を放っている 1 。しかし、この二幅の山水画が持つ真の価値は、単なる風景画としての美的完成度に留まるものではない。本作は、応仁の乱(1467-1477)を境に旧来の権威が崩壊し、新たな価値観が胎動した日本の歴史上最もダイナミックな変革期、すなわち「戦国時代」の精神を色濃く映し出す、類稀なる文化遺産なのである。

本報告書は、雪舟という一人の画僧の眼と筆を通して、混沌の中から新しい秩序を模索する時代の峻厳な空気、力強い意志、そして構築的な精神が、いかにして紙と墨による芸術へと昇華されたのかを解き明かすことを目的とする。それは、先行する世代の詩情豊かな水墨画とは一線を画す、雪舟独自のリアリズムと革新性の探求である。

この目的を達成するため、本報告書は三つの柱を立てて分析を進める。第一に「様式論」として、二幅の画を構成する筆致、構図、空間表現を徹底的に解剖し、その芸術的特質を明らかにする。第二に「歴史的文脈」として、作者雪舟の生涯と、彼を取り巻く応仁の乱以降の政治・社会状況、特に活動の拠点となった周防国山口の文化的土壌との関係性を深く考察する。そして第三に「精神性」として、作品に込められた芸術的表現が、勃興しつつあった戦国武士の価値観や禅の思想といかに共鳴しているかを論証する。これら三つの分析を交差させることで、『秋冬山水図』が単なる季節の風景ではなく、戦国の黎明期という時代の精神そのものを結晶化させた不朽の鏡であることを示したい。

第一章:『秋冬山水図』の徹底解剖 — 画聖・雪舟の筆が創り出す世界

『秋冬山水図』は、それぞれ縦47.7cm、横30.2cmという比較的小さな画面の中に、広大で奥深い自然観と、それを貫く画家の強靭な造形意識を凝縮させた作品である 1 。この章では、秋景図と冬景図を対比させながら、その構成要素を微視的に分析し、雪舟が用いた卓越した技法と、それが生み出す独自の芸術的世界を明らかにする。

1.1 秋景図 — 静寂と無限の広がり

一般に秋の風景と見なされる一幅は、穏やかで開放的な空間構成を特徴とする 3 。画面下部から鑑賞者の視線は、手前の岩や樹木、水辺の小道、そして中景にそびえる楼閣へと、自然に導かれる。雪舟は、モチーフを右へ左へとジグザグに配置することで、鑑賞者の視線をスムーズに画面の奥へと誘う工夫を凝らしている 3 。この手法により、近いものから遠いものへの位置関係が極めて明確に描き分けられており、そこには雪舟以前の山水画には見られなかった、理知的とも言える画面の構築性が強く感じられる 1 。

空間表現において特筆すべきは、画面上部に大胆に残された広大な余白である。モチーフを下半分に集約させることで、上部には無限に広がる大気や空が暗示され、静寂と雄大さを感じさせることに成功している 3 。この構図は、中国南宋の宮廷画家であった夏珪(かけい)や馬遠(ばえん)が得意とした、画面の片隅に景物を寄せる「辺角の景」の伝統を踏まえつつも、より安定した構造へと昇華させた雪舟独自の世界観を示している 7 。

また、川の対岸には二人の高士(こうし)が腰を下ろし、静かに語らう姿が描かれている 6 。彼らは俗世を離れた理想郷の住人であり、この山水画が単なる自然の写生ではなく、精神的な境地を描いたものであることを示唆し、鑑賞者を画中の精神世界へと誘う役割を担っている。

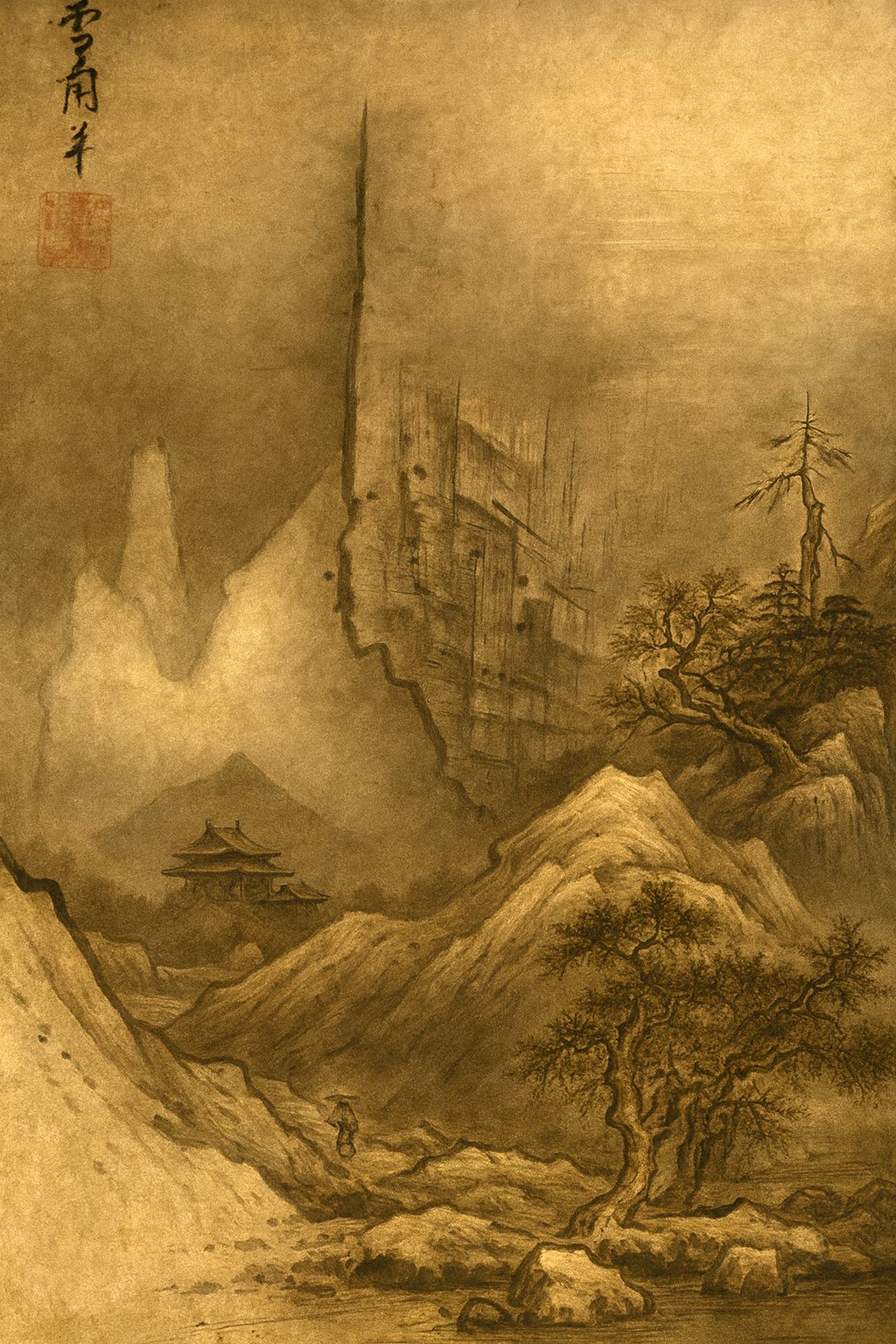

1.2 冬景図 — 峻厳と凝縮の空間

対照的に、冬景色を描いた一幅は、緊張感と力強さに満ちた、極めて革新的な画面構成を見せる。本作の最大の特徴は、画面中央を垂直に、まるで断ち切るかのように貫く一本の力強い墨線である 3 。これは右奥にそびえ立つ断崖の輪郭線であり、秋景図の開放的な空間とは対照的に、鑑賞者の視線の水平的な広がりを遮断し、画面に強烈な緊張感と一種の閉塞感をもたらす 3 。この大胆極まりない構図は、美術史家によって「レンズの絞りのような」と評されるほど独創的であり、従来の山水画の常識を覆すものであった 6 。

筆致もまた、冬の厳しさを表現するために研ぎ澄まされている。硬く、角張った岩肌を示すために直角に折れるような線描が用いられ、墨の濃淡を駆使した陰影表現が、岩塊の量感と質感を際立たせている 3 。葉をすっかり落とした枯れ木、山頂に雪をいただく遠山、そして断崖に向かって一人歩みを進める旅人の姿は、峻厳な季節感を強調するモチーフとして効果的に配置されている 6 。

この冬景図には、美術史家の山下裕二氏が指摘する「逸脱」の美学が明確に見て取れる 7 。例えば、右手前の山を真っ黒に塗りつぶす表現は、遠くのものを淡く描くという伝統的な空気遠近法のセオリーからは逸脱している。これは単なる写実を目的としたものではなく、「ここを黒く塗りつぶしたい」という画家の主観的な造形意志が優先された結果であり、ある種の抽象絵画にも通じる意識の表れと言える。この既成概念からの大胆な「逸脱」こそが雪舟の真骨頂であり、旧来の様式美を自らの力で打ち破ろうとする革新的な精神の証明なのである。

1.3 筆墨の奥義 — 南宋画院体から浙派、そして雪舟様式へ

雪舟の画風を理解する上で、中国絵画からの影響は不可欠である。雪舟自身が南宋の宮廷画家、夏珪や馬遠の画風を深く学んだことは、多くの作品から明らかである 8 。しかし、『秋冬山水図』、特に冬景図に見られる力強い表現を解き明かす鍵は、彼が入明した15世紀後半の中国で流行していた画派「浙派(せっぱ)」にある。

浙派は、南宋院体画の系譜を引きながらも、より筆墨の粗放化、すなわち力強く奔放な筆致を特徴としていた 11 。その代表的な技法の一つが、斧で断ち割ったような鋭いタッチで岩肌の質感や陰影を表現する「斧劈皴(ふへきしゅん)」である 13 。冬景図の断崖に用いられている角張った力強い描線は、まさにこの浙派の技法を雪舟が自家薬籠中のものとした証左と言える 14 。

この様式は、雪舟の師と仰がれる周文(しゅうぶん)や、その師である如拙(じょせつ)が確立した室町時代前期の水墨画とは大きく異なる。周文らの画風は、漢詩の精神世界を絵画化した「詩画軸」を基本とし、詩的情趣に富んだ、暗示的で柔和な空間表現を特徴としていた 15 。彼らが描いたのは、あくまで「心に思い描いた理想の境地」であった。それに対し、雪舟が『秋冬山水図』で提示したのは、より堅固で構築的、かつ現実の厳しさを感じさせる世界である。この転換は、単なる画風の変化に留まらず、日本水墨画史における決定的な画期であった 18 。

この二幅の対照的な作品は、単に季節の違いを描き分けたものではない。秋景図が伝統的な山水画の理想郷、すなわち「静」の世界を描くとすれば、冬景図は、旧来の調和を破壊する力強い意志と、現実の厳しさに直面する緊張感に満ちた「動」の世界を表現している。特に冬景図を貫く強烈な垂直線は、混沌とした世界に一本の揺るぎない秩序を打ち立てようとする、主観的で構築的な精神の象徴と解釈することができる。それは、観念的な美から、より現実的で力強い美へと価値観が移行しつつあった戦国黎明期の精神性を、見事に視覚化したものであった。

表1:室町水墨画における様式の比較

|

特徴 |

伝周文筆「竹斎読書図」など |

雪舟筆「秋冬山水図」 |

|

構図 |

辺角の景(画面片隅への集中) |

中軸の明確化、構築的配置 |

|

空間表現 |

詩的、暗示的、余白による幽玄 |

理知的、構築的、明確な位置関係 |

|

筆致 |

繊細、流麗、穏やか |

力強い、断続的、峻厳 |

|

主題 |

心に描く理想郷(心絵) |

現実感のある自然、精神的緊張 |

|

時代精神 |

安定期の美意識(北山・東山文化) |

動乱期の精神性(実力主義、構築意志) |

第二章:動乱の時代が生んだ画僧 — 戦国という視点から見た雪舟等楊

雪舟の革新的な芸術は、彼個人の才能のみによって生まれたものではない。それは、彼が生きた時代の激しい社会変動と、その中で新たな文化の中心地として台頭した周防国山口という特殊な環境の産物であった。この章では、応仁の乱以降の歴史的文脈の中に雪舟を位置付け、彼の芸術活動の背景を明らかにする。

2.1 応仁の乱と文化の地方伝播 — なぜ雪舟は山口にいたのか

応仁元年(1467年)に勃発し、11年間にわたって続いた応仁の乱は、日本の歴史における一大転換点であった。この戦乱により、文化の中心地であった京都は焼け野原と化し、足利将軍家が支えてきた中央集権的な文化体制は事実上崩壊した 19 。多くの寺社や公家の邸宅、そしてそこに収蔵されていた貴重な文化財が灰燼に帰したのである 19 。

この混乱の中、戦乱を逃れ、また荘園からの収入を断たれて経済的に困窮した公家や僧侶、芸術家といった文化人たちは、地方の有力な守護大名を頼って次々と京都を離れていった 21 。彼らは、中央の高度な文化に強い憧れを抱いていた地方の武士たちに歓迎され、和歌や有職故実などを教えることで生計を立てた 22 。その結果、京都で培われた文化が地方へと移植され、周防の山口、駿河の府中、越前の一乗谷など、各地で独自の文化が花開くことになった 23 。

雪舟の生涯も、この歴史的潮流と密接に連動している。彼は応仁の乱が勃発したまさにその年、遣明使の一員として明へと渡り、約3年後に帰国する 24 。しかし、彼が戻るべき京都はもはや焦土と化していた。雪舟が荒廃した都を避け、西国、特に守護大名・大内氏の庇護下にあった山口を主要な活動拠点としたのは、この時代の文化人として極めて合理的かつ必然的な選択であったと言える 25 。

2.2 パトロン大内氏と「西の京」— 国際都市・山口の文化力

雪舟のパトロンとなった大内氏は、当時の日本で最も勢威を誇った戦国大名の一人であった。周防・長門(現在の山口県)を本拠とし、日明貿易(勘合貿易)を掌握することで莫大な富を築き、その影響力は九州から中国地方一帯に及んでいた 26 。

14代当主の大内政弘らは、その経済力を背景に、京都を模した壮麗な都市計画を山口で進め、全国から優れた文化人を積極的に招聘した 28 。その結果、山口には京都の雅な公家文化と、日明貿易によってもたらされる明や朝鮮の最新の大陸文化が融合した、国際性豊かな独自の「大内文化」が形成された 29 。山口は単なる地方都市ではなく、「西の京」と称されるほどの繁栄を誇る、新たな文化の中心地となっていたのである 29 。

雪舟は、この先進的でダイナミックな文化環境の中で、その才能を最大限に開花させた。そもそも彼が本場の水墨画に触れる機会を得たのも、大内氏が派遣した遣明船に乗船したからであった 25 。帰国後も、山口に「雲谷庵」というアトリエを与えられ、創作活動に専念することができた 25 。彼の作風に見られる、中国画からの直接的な影響と、それを日本の風土と感性の中で再構築しようとする試みは、まさに京都文化と大陸文化が交錯する大内文化の特質を体現するものであった。

2.3 画僧の務め — 芸術家、外交顧問、そして情報収集者として

戦国大名に仕える画僧は、単にアトリエに籠って絵を描くだけの存在ではなかった。彼らは高い教養と専門知識を持つ文化人として、主君のために多岐にわたる役割を担っていた。主君の権威と文化的洗練を示すための芸術作品の制作はもちろんのこと、外交使節の応対、もたらされた書画の鑑定、さらには諸国を旅する中で得た情報を主君に報告する、情報収集者としての一面も持っていた 10 。

雪舟の活動もまた、この多面性を帯びている。彼は帰国後、山口に腰を据えるだけでなく、大内氏の勢力圏であった豊後(大分)や石見(島根)など、各地を精力的に旅している 34 。これは単なる創作のための旅行ではなく、大内氏の政治的な意向を現地の国人や寺社に伝え、同時に現地の情勢を探るという、高度に政治的な目的を帯びていた可能性が指摘されている 26 。彼が旅先で描いた風景画や人物像は、優れた芸術作品であると同時に、写真のない時代において、現地の地理や人物に関する貴重な情報を伝える「視覚的報告書」としての意味をも持っていたのである。

雪舟の芸術を正しく理解するためには、彼の活動拠点であった山口を、単に「京都の代替地」や「地方の避難先」と見なす視点を改めなければならない。応仁の乱後の山口は、政治、経済、文化のあらゆる面で、旧弊な権威が失墜した京都を凌駕するほどのエネルギーを持つ「新時代の中心地」であった。大陸からもたらされる最新の文化と情報、そして実力主義の武家社会が持つ活気が交差するこの地こそが、伝統を深く学び、咀嚼しつつも、それを大胆に乗り越えていく雪舟の革新的な芸術を生み出すための、不可欠な土壌(坩堝)だったのである。

第三章:『秋冬山水図』に宿る戦国の精神性

『秋冬山水図』の芸術的特質は、それが描かれた時代の精神性と分かちがたく結びついている。雪舟が用いた構築的な空間表現、伝統からの「逸脱」、そして禅に通じる峻厳な美意識は、まさに戦国という新たな時代の武士たちが共有した価値観を映し出す鏡であった。この章では、作品と時代の精神との共鳴関係を具体的に論証する。

3.1 構築的空間とリアリズム — 乱世を生き抜く武士の価値観との共鳴

公家文化が支配的であった時代には、観念的で優美な美が尊ばれた。しかし、実力のみがものを言う戦国の世を生きる武士たちにとっては、より現実的で力強い価値観が求められた。彼らが重んじたのは、己の力で立つ独立自尊の精神、嘘やごまかしを排し事実をありのままに見つめる厳しい眼差し、そして戦場での駆け引きを支える論理的な思考であった 35 。

雪舟が『秋冬山水図』で示した、理知的で堅固な構築性を持つ画面構成は、このような武士の価値観と深く共鳴するものであった。先行する周文らの詩的で曖昧模糊とした空間表現とは対照的に、雪舟の描く世界では、岩や木々、建物の一つ一つが確固たる存在感を持って配置され、揺るぎない空間を形成している 1 。この明確で論理的な画面構成は、混沌とした現実世界の中に、自らの意志で確固たる秩序を打ち立てようとする戦国武士の精神性を象徴している。それは、観念論を排し、ありのままの事実を重んじる武士の気風と通底する、芸術における一種の「リアリズム」あるいは「事実主義」と呼ぶことができる。

3.2 「逸脱」の美学 — 旧来の権威を打ち破る下剋上の気風

戦国時代を象徴する言葉が「下剋上」である。それは、身分の低い者が実力によって身分の高い者を打倒し、成り上がっていく社会風潮を指す。この背景には、足利将軍や天皇といった既存の権威が形骸化し、家柄や伝統よりも個人の実力こそが絶対的な価値を持つという、新しい社会秩序の誕生があった。

この時代の精神は、雪舟の芸術、特に冬景図に鮮烈に現れている。画面中央を貫く一本の垂直線や、手前の山を黒く塗りつぶす大胆な表現は、伝統的な山水画の「お約束」や調和を意図的に破壊する行為である 7 。これは、まさに芸術における「下剋上」と解釈することができる。優美さや詩情といった旧来の美意識(公家文化的価値観)を、力強さや緊張感といった新しい美意識(武家文化的価値観)が凌駕していく時代の転換点を、この一枚の絵は象徴しているのである。雪舟は、筆と墨をもって、旧世界の美学に反旗を翻し、新たな時代の美を宣言したのだ。

3.3 禅と武士道 — 死と向き合う峻厳な精神世界

鎌倉時代以降、禅宗は武士階級の精神的支柱として深く浸透した 37 。無駄を徹底的に削ぎ落とし、厳しい自己規律を通じて精神を鍛え、常に「死」と向き合うことを説く禅の思想は、いつ戦場で命を落とすか分からない武士の死生観と極めて高い親和性を持っていた 36 。

雪舟自身もまた、絵師である以前に一人の禅僧であり、その作品には禅的な精神性が色濃く反映されている 38 。『秋冬山水図』に見られる、色彩を排して墨の濃淡のみで万物を表現するストイックな姿勢や、一切の無駄な装飾を排した禁欲的なまでの画面構成は、禅の思想そのものである。

この禅的な峻厳さは、特に冬景図において顕著である。厳しい冬の自然の中に、孤独な旅人が一点描かれる。その姿は、峻厳な環境の中で自己の存在を問い直し、己の道を切り拓こうとする求道者のようであり、常に死を覚悟しながら自らの精神を鍛え続けた戦国武士の理想像とも重なる。作品全体を覆う静謐さと、それを破るかのような鋭い緊張感は、武士道の根幹をなす、己に打ち克つ「克己」の精神 35 を視覚化したものと言っても過言ではない。

このように、『秋冬山水図』は単に戦国時代の風景を描いた作品ではない。それは、「戦国時代の精神性そのものを可視化した」作品なのである。雪舟は、墨と紙という極限まで切り詰められた素材を用い、構築的な構図、力強い筆致、そして禅的な精神性を通じて、旧世界が崩壊し新世界が生まれようとする時代の「構造」「意志」「価値観」そのものを描き出した。この二幅の画を深く鑑賞することは、戦国という時代の内面に、直接触れることに等しいのである。

第四章:『秋冬山水図』の制作背景と後世への影響

『秋冬山水図』の持つ革新性は、後世の日本画壇に計り知れない影響を与え、雪舟を「画聖」の地位へと押し上げる原動力となった。この章では、作品の具体的な制作背景に関する学術的な議論を整理するとともに、雪舟の死後、彼がいかにして神格化されていったかの歴史的プロセスを追跡する。

4.1 制作年代と目的を巡る諸説 — 四季山水図か、襖絵の見本か

『秋冬山水図』には制作年を記した款記がなく、その正確な制作時期は不明である。しかし、多くの研究者は、文明18年(1486年)の年記を持つ国宝『四季山水図巻(山水長巻)』との様式比較から、それと同時期か、あるいはそれ以降の最晩年の作とする見方で一致している 6 。雪舟の画業の円熟期、60代後半から70代前半にかけて描かれた可能性が高いと推定されている 10 。

当初どのような形式で鑑賞されていたかについても、いくつかの説が存在する。現在伝わるのは秋景・冬景の二幅のみだが、本来は春景・夏景を含む「四季山水図」四幅対の一部であったとする説が最も一般的である 6 。もしそうであれば、失われた春景・夏景は、この二幅と響き合う、さらなる多様な空間表現を見せていたことであろう。

また、制作目的についても議論が分かれている。個人が座右で鑑賞するための掛軸であった可能性のほか、画帖や屏風に貼り付けて用いられたとする説、さらには、パトロンであった大内氏の館(やかた)に飾る襖絵や障壁画を制作するための雛形(見本)として描かれたのではないか、という興味深い説も提唱されている 41 。もし本作が大規模な障壁画のための雛形であったとすれば、冬景図に見られる大胆で構築的な構図や力強い筆致は、大画面への展開を前提とした実験的意図の表れと解釈することも可能であり、その革新性にあらためて光が当てられることになる。

4.2 「画聖」伝説の形成 — 狩野派による神格化と江戸時代の雪舟受容

雪舟の画風が後世に与えた影響は絶大であった。桃山時代から江戸時代にかけて、彼の作品は多くの画家にとって学ぶべき手本と見なされた。特に、武家政権の御用絵師として画壇に君臨した狩野派は、雪舟を自らの画系の偉大な祖の一人と位置づけ、その画法を組織的に研究し、継承した 42 。

江戸時代に入り、狩野派が幕府や諸大名の絶対的な支持を得て画壇の権威となると、彼らが理想とした雪舟の評価もまた決定的なものとなった 46 。桃山時代に狩野派と覇を競った長谷川等伯が「雪舟五代」を自称したように 42 、雪舟の後継者を名乗ることは、画家としての社会的権威を高める上で極めて有効な戦略であった。こうして、雪舟は一人の優れた画家という存在を超え、日本の水墨画の理想を体現する「画聖」として神格化されていったのである。

こうした歴史的な評価の積み重ねの上に、現代における雪舟の突出した評価は成り立っている。個人としては最多となる6件もの作品が国宝に指定されているという事実が、そのことを何よりも雄弁に物語っている 10 。雪舟は、単に技術的に優れた画家であっただけでなく、後世の画家たちによって「理想の画家像」として繰り返し語り継がれ、模倣される中で、日本美術史における唯一無二の存在へと昇華していったのである。

結論:戦国の精神を映す不朽の鏡として

本報告書を通じて行ってきた多角的な分析は、雪舟筆『秋冬山水図』が、単に室町時代の美しい風景画という枠組みに収まらない、より深く、より広範な歴史的意味を内包していることを明らかにした。この二幅の山水画は、その堅固な構築性、旧来の様式を打ち破る大胆な「逸脱」、そして禅に通じる峻厳な精神性において、室町幕府の権威が崩壊し、実力主義と下剋上の気風が渦巻く「戦国時代」の黎明期の精神を見事に結晶化させた作品である。

秋景図が示す理知的で安定した空間構成は、混沌の中にも新たな秩序を模索する構築的な意志を象徴し、冬景図に見られる伝統からの逸脱は、古い権威を乗り越えようとする下剋上の時代のエネルギーそのものを体現している。そして、全編を貫く墨一色のストイックな表現は、常に死と隣り合わせで生きた戦国武士の精神的支柱であった禅の思想と深く共鳴する。

また、雪舟の革新的な芸術が、荒廃した京都ではなく、大陸との交易によって繁栄し、国際的でダイナミックな文化を育んだ周防国山口という土壌から生まれたという事実は、この作品を時代の産物として理解する上で決定的に重要である。雪舟は、新たな時代の中心地で、新たな時代の精神を、新たな芸術様式によって表現したのである。

最終的に、『秋冬山水図』は、美術史上の傑作として鑑賞されるべきであると同時に、中世から近世へと移行する日本の巨大な歴史的転換点を、その内側から照らし出す比類なき「歴史の証言」として位置づけられるべきである。この二幅の画は、我々に対し、戦国という時代が単なる戦乱と破壊の時代ではなく、新たな秩序と価値観を模索する、力強いエネルギーに満ちた創造の時代であったことを、静かに、しかし雄弁に語りかけているのである。

引用文献

- 秋冬山水図 - キヤノン 綴プロジェクト - Canon Global https://global.canon/ja/tsuzuri/works/shutosansuizu/

- 秋冬山水図(しゅうとうさんすいず) - 名品ギャラリー - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_collection/index.php?controller=dtl&colid=A1398

- 「国宝展」解説!⑬雪舟《秋冬山水図》(国宝 室町時代 15世紀末-16世紀初 東京国立博物館) 秋と冬の景色を描きつつ - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=y-3vMvSx8sQ&pp=0gcJCccJAYcqIYzv

- 秋冬山水図 しゅうとうさんすいず - ColBase https://colbase.nich.go.jp/collection_items/tnm/A-1398

- 秋冬山水図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/533772

- 秋冬山水図 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E5%86%AC%E5%B1%B1%E6%B0%B4%E5%9B%B3

- 国宝が教えてくれる日本絵画の“進化” - そうだ 京都、行こう。 https://souda-kyoto.jp/blog/171013_1.html

- 国宝 秋冬山水図 - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=4271

- 問題 雪舟等楊筆 「秋冬山水図・冬景図」 (東京国立博物館蔵 15世紀末 http://www.kagoshima-u.ac.jp/exam/2019-41212.pdf

- 雪舟《秋冬山水図(冬景)》 東洋的視座とオリジナリティ 「島尾 新」:アート・アーカイブ探求 https://artscape.jp/study/art-achive/1199351_1983.html

- 中国絵画史ノート 明時代1 浙派 浙江の職業画家 https://qsshc.mond.jp/cpaint/china22.html

- 浙派 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%99%E6%B4%BE

- 鑑賞力をバクアゲ! ~美術を見る力をつけるためのガイド~ 第一回! - note https://note.com/ayakastu_1102/n/n8a03adb93f51

- 【19-06】雪舟入明と「浙派」美術の東伝 | SciencePortal China https://spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1906.html

- 如拙 周文 水墨山水画の発展 - LA BOHEME GALANTE ボエム・ギャラント https://bohemegalante.com/2022/09/03/josetsu-shubun-suibokuga-paysage/

- 室町時代美術(むろまちじだいびじゅつ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3%E7%BE%8E%E8%A1%93-1210664

- 周文様山水画 | Kazuya YAMASHITA https://kazuyayamashita.com/syubun-style-landscape/

- 国宝 さんすいず(すいしょくらんこうず) 山水図(水色巒光図) - 奈良国立博物館 https://www.narahaku.go.jp/collection/1220-0.html

- 【歴史】室町幕府の崩壊と応仁の乱 - 家庭教師のやる気アシスト https://www.yaruki-assist.com/tips/regular-exam/post-0040/

- 都市史14 応仁・文明の乱 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi14.html

- sekainorekisi.com https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%99%AE%E5%8F%8A/#:~:text=%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E4%BA%AC%E9%83%BD,%E7%94%9F%E8%A8%88%E3%82%92%E7%AB%8B%E3%81%A6%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%80%82

- 文化の地方普及 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%99%AE%E5%8F%8A/

- 応仁の乱が日本の歴史に与えた影響とは? - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/6252/

- 山口市観光情報サイト 「西の京 やまぐち」 山口ゆめ回廊 雪舟生誕600年記念 https://yamaguchi-city.jp/sesyu/

- 山口市観光情報サイト 「西の京 やまぐち」 山口の基礎を築いた大内氏 https://yamaguchi-city.jp/history/ouchi.html

- 雪舟:日本画圣,汲取中国绘画之精华而独树一帜 - nippon.com https://www.nippon.com/cn/japan-topics/b11601/

- 雪舟:日本畫聖,汲取中國繪畫之精華而獨樹一幟 - nippon.com https://www.nippon.com/hk/japan-topics/b11601/

- 大内文化 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E6%96%87%E5%8C%96

- 山口市観光情報サイト 「西の京 やまぐち」 新着情報 https://yamaguchi-city.jp/event/22503.html

- 大内塗(おおうちぬり)の特徴 や歴史 - KOGEI JAPAN(コウゲイジャパン) https://kogeijapan.com/locale/ja_JP/ouchinuri/

- 大内文化とは https://ouchi-culture.com/about/

- 山口歴史探訪 西国一の大名大内氏の足跡を訪ねて 9 大内正弘と雪舟 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/11860460

- 山口県立美術館「唐絵の系譜 将軍家の襖絵/雪舟と狩野派」 - ふくの国 山口 https://happiness-yamaguchi.pref.yamaguchi.lg.jp/kiralink/202208/ittemiyou/index.html

- 雪舟への旅 -The Trip to Sesshu-:連載 東アジアを歩く - 山口県立美術館 https://y-pam.jp/special/sesshu/tour/asia03.html

- 第三章 武士道における美意識 | 美しい日本 https://utsukushii-nihon.themedia.jp/pages/715194/page_201611041521

- 第2章 戦国時代から江戸時代へ ~錦絵や洒落本、歌舞伎から - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/3/2.html

- 武士の時代と武士道のはじまり/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/bushido/beginning-bushido/

- 10分で読める歴史と観光の繋がり 戦国時代の幕開け応仁の乱、足利義政が発展させた東山文化 日本の美意識〝わび・さび〟/ゆかりの世界遺産・銀閣寺と龍安寺、小京都 津和野 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/01/13/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A-%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%BB%A2/

- 雪舟作と伝わる掛け軸の査定基準とは?本物鑑定と市場価格を解説 - 骨董品の買取 https://daruma3-mag.com/archives/6451/

- 水墨画家・雪舟の代表作品(国宝6点)を一挙に紹介・解説 https://suibokugart.com/sesshu-national-treasure/

- 秋冬山水図 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?&content_base_id=100146

- 雪舟とは何者ゾ?水墨画のスーパースター、その人生と代表作を徹底解説【アート】 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/art-rock/7426/

- 雪舟の後を継ぐ長谷川等伯と狩野派 - Deus Ex Machina https://deus-ex-machina-ism.com/?p=58903

- 誰が雪舟を画聖にして来た ︵いる︶ のか? http://www.lit.kobe-u.ac.jp/art-history/ronshu/9-5.pdf

- 画家・雪舟はなぜこれほどみんなの手本となり憧れとなったのか?比べて分かる雪舟の影響力~『特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生―』 - W LIFE https://wlifejapan.com/2024/04/28/kyohaku-sesshu2024/

- 雪舟 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E8%88%9F

- 京都国立博物館 - Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/assets/home/tayori/tayori222.pdf

- 水墨画家・雪舟の凄さを東京国立博物館で探ってきました - note https://note.com/hakubutsu/n/n0a0ddc03e3e3

- 雪舟はなぜ「 画聖 - ( - カリスマ - ) - 」となったのか - 文化庁 https://www.bunka.go.jp/prmagazine/rensai/bunkazai/bunkazai_120.html

- 雪舟はなぜ画聖(カリスマ)になったのか― 多くの絵師が憧れた雪舟の魅力に迫る https://www.artagenda.jp/feature/news/20240422