築城記

『築城記』は、越前朝倉氏に伝わる戦国期の築城指南書。徹底した実用主義に基づき、竪堀など防御施設の具体的な仕様を詳述。知識は人的ネットワークで伝播、若狭武田氏の城郭にも影響。

戦国期築城術のリアリズム:『築城記』の総合的分析と歴史的価値

序論:戦国期における築城指南書『築城記』の発見とその史料的価値

本報告書は、日本の戦国時代に成立したとされる築城技術に関する伝書『築城記』について、その成立背景、内容、伝播の過程、そして歴史的意義を多角的に分析し、徹底的に詳述するものである。まず対象を明確にするが、本報告書が扱うのは、江戸時代後期の国学者・塙保己一が編纂した一大叢書『群書類従』の武家部に収録された古文書としての『築城記』である 1 。現代において出版されている岡寺良氏の『九州戦国城郭史 大名・国衆たちの築城記』 3 や、建築史家・藤森照信氏の『ツバキ城築城記』 6 といった同名あるいは類似名の書籍は、時代も内容も異なるため、本報告書の調査対象外とする。この峻別は、戦国時代の「築城」という行為が、現代に至るまで歴史家や建築家を惹きつけてやまない魅力的なテーマであり続けている文化的背景を逆説的に示している。

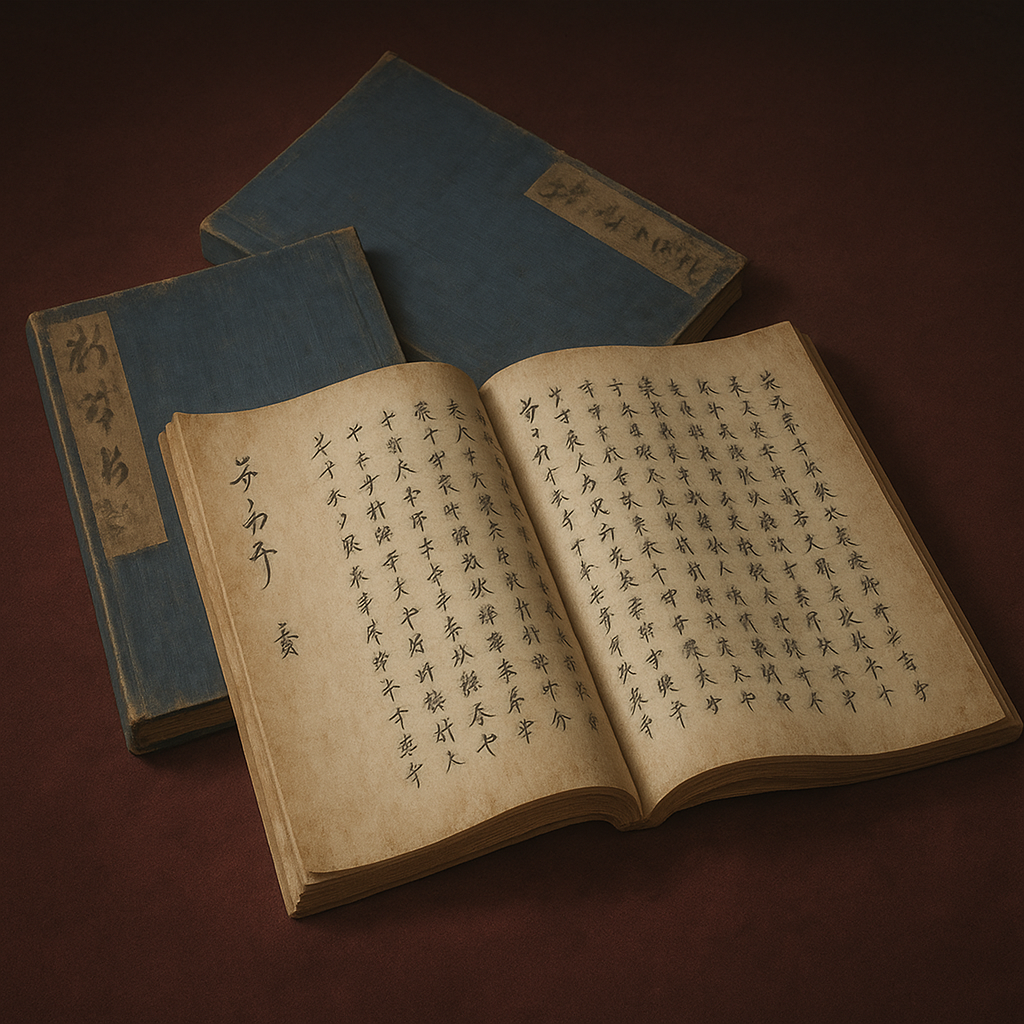

『築城記』が今日、我々の目に触れるのは、ひとえに塙保己一の不朽の業績である『群書類従』に採録されたことによる 1 。この叢書は、散逸の危機にあった数多の貴重な文献を後世に伝え、日本史研究の根幹をなす資料群として極めて高く評価されている 9 。『築城記』は、その第二十三輯に収録されており 10 、現在では国立国会図書館デジタルコレクションや各機関のデジタルアーカイブを通じて、その写本の画像を誰でも閲覧することが可能となっている 1 。これにより、専門の研究者のみならず、歴史愛好家も一次史料に直接触れる機会が格段に広がった。

史料的価値の観点から見ると、『築城記』は戦国時代当時の中世城郭に関する具体的な構造、専門用語、そして何よりもその根底に流れる築城思想を知る上で、比類なき価値を持つ一次史料である 1 。また、異本として『用害之記』の存在が知られており 1 、両者の比較検討は『築城記』研究における重要な論点の一つとなっている。なお、滋賀県立安土城考古博物館には『築城記』の記述を基に制作されたとされる中世城郭の復元模型が展示されているが、その解釈については研究者の間で議論があることも付記しておく必要がある 1 。

第一部:『築城記』の成立と伝播 ―知識はいかにして生まれ、伝わったか―

第一章:成立の背景 ―越前朝倉氏の軍事思想の結晶―

『築城記』は、越前の戦国大名であった朝倉氏、特に5代当主・朝倉義景に相伝されたと伝えられている 1 。朝倉氏は、本拠地である一乗谷に、山城と麓の居館、そして計画的な城下町からなる壮大な複合都市を築き上げたことで知られる 14 。『築城記』に記された内容は、この一乗谷城の防衛思想、すなわち朝倉氏が長年にわたり培ってきた軍事ドクトリンが色濃く反映されたものと考えられる。

この推論を強力に裏付けるのが、文献史料と考古学的知見との見事な一致である。近年の考古学調査により、一乗谷城の背後の尾根筋には、敵の侵攻を阻むための大規模な「畝状竪堀群」が確認されている 15 。これは、斜面を垂直に掘り下げた竪堀を、まるで畝のように何条も並べた強力な防御施設である。そして、この発見は『築城記』の中の「山城にはタツ堀(竪堀)しかるべく候」という、竪堀の有効性を説く象徴的な一文と直接的に結びつく 16 。

この文献と物証の幸福な邂逅は、歴史研究において極めて重要な意味を持つ。それは、『築城記』が単なる机上の空論や観念的な心得を記したものではなく、朝倉氏が実際の戦闘を通じてその有効性を確信し、体系化した実践的な軍事技術の記録であることを証明しているからだ。この発見により、本書は戦国武士のリアリズムを伝える一級史料としての地位を確立した。なお、本書の成立時期を巡っては、永禄8年(1565年)頃とする説と、朝倉氏末期の天正元年(1573年)頃とする説があり議論が分かれているが 16 、この議論は、一乗谷の竪堀群が朝倉氏の戦術思想のどの段階で完成されたのかを特定する上で、決定的に重要となる。

第二章:知識の伝播ルート ―秘伝は国境を越える―

『築城記』の奥書などからは、この軍事技術書が辿った驚くべき伝播の道のりが明らかになっている 17 。そのルートは以下の通りである。

- 越前朝倉氏 → 家臣・ 窪田三郎兵衛尉

- → 親類関係にあった若狭守護・ 武田氏 の家臣・ 窪田長門守

- → 室町幕府の政所執事であった 伊勢貞孝 の家臣・ 河村誓真 (永禄八年に書写)

この伝承ルートは、単なる人名の羅列以上の情報を含んでいる。これは、戦国時代の「情報」がいかにダイナミックに移動していたかを可視化する貴重な記録である。一つの大名家(朝倉氏)で体系化された専門技術が、まず家臣団内部で継承され(主君→家臣)、次に血縁・姻戚関係という人的ネットワークを介して国境を越え(越前→若狭)、最終的には中央の幕府吏僚の手に渡る(地方武家→中央政権)という過程は、当時の知識や技術が「秘伝」とされながらも、同時に極めて流動性の高い「資産」として扱われていたことを物語っている。

さらに、この伝播ルートは単なる仮説に留まらない。本書が経由した若狭武田氏の領国において、その影響を強く示唆する物証が存在する。若狭国(現在の福井県西部)に位置する武田氏の城郭・稲葉山城の縄張を調査した記録によれば、その主郭北東側面には「無数の20条以上ある畝状竪堀群」が設けられていたことが確認されている 18 。これは、一乗谷城でみられる防御施設と酷似しており、『築城記』が推奨する戦術思想そのものである。伝播ルートの経由地である若狭武田氏の城郭に、本書が重視する防御施設が実際に存在するという事実は、『築城記』が単に書物として写されただけでなく、その内容が理解され、実際の築城プランに採用された可能性を極めて強く示唆する。これは、一乗谷の事例に続き、文献の記述を考古学的に裏付ける第二の、そして伝播の事実を物証する重要な発見と言えるだろう。

第二部:『築城記』の内容分析 ―戦国武士のリアリズム―

第一章:思想的特徴 ―実用主義の徹底―

『築城記』の最大の特徴は、その記述内容が徹頭徹尾、実用主義(プラグマティズム)に貫かれている点にある。同時代の他の築城に関する故実書、例えば「山田文書」中の「城取地形図伝書」などが、「女が伏せたような地形に城を構えるのは不吉である」といった陰陽道に基づく観念論やタブーに言及しているのとは対照的に、『築城記』にはそうした記述が一切見られない 17 。

代わりに『築城記』が巻頭の第一条で説くのは、「飲料水の確保」という、城の生命線を左右する極めて現実的な問題である 17 。水源のある山の尾根を堀切で断ち切ったり、水源近くの大木を伐採したりすると水が涸れる危険性があると具体的に指摘しており、籠城戦における最重要課題を最優先する姿勢が明確である。この一点からも、本書が観念的な思想書ではなく、幾多の攻防戦の経験則から抽出された、血の通った知識の集積であることが理解できる。戦場のリアリティが、余分な装飾を削ぎ落とし、生存に直結する知恵だけを磨き上げたのである。

第二章:防御施設の核心 ―「タツ堀」の戦術的意図―

『築城記』の軍事思想を象徴するのが、「山城にはタツ堀しかるべく候」という一節である 16 。竪堀は、山の斜面を横方向に移動しようとする敵兵の動きを効果的に阻害し、兵の隊列を分断する。そして、防御側が意図した特定のルートへと敵を誘導し、そこへ弓矢や鉄砲による集中攻撃を浴びせることで、たとえ防御側の兵力が少数であっても効率的に敵を殲滅する状況を作り出すための戦術施設である。

一乗谷城 15 や若狭稲葉山城 18 で確認された「畝状竪堀群」は、この思想をさらに発展させた、いわば「面」による防御システムである。斜面全体を防御施設化することで、敵兵がどのルートから登攀を試みても必ず竪堀による妨害を受け、体勢を崩し、動きを鈍らせることができる。これにより、防御側は圧倒的に有利な状況で敵を迎え撃つことが可能となり、極めて高い防御能力を発揮したと推測される。

第三章:具体的仕様 ―現場の技術者への指南―

『築城記』が他の軍学書と一線を画すもう一つの特徴は、その記述の具体性にある。本書は、塀の高さや厚み、木戸の構造、櫓の寸法や構え方といった城郭を構成する各パーツについて、非常に詳細な数値を指定している 17 。

この具体性は、本書が単なる軍事思想書ではないことを示している。武田信玄の戦略・戦術を論じる『甲陽軍鑑』 19 や、軍制や故実を説く『訓閲集』 20 とは異なり、『築城記』は、現場で作事を指揮する奉行や、実際に建築に携わる番匠(大工) 21 が直接参照できる「設計仕様書」あるいは「建築マニュアル」としての性格を色濃く持っている。これは、戦国大名家が、拠点となる城郭の品質を一定の基準で標準化し、安定した防御能力を確保するための教育・技術伝承システムを確立しようとしていた、先進的な試みであった可能性を示唆している。

第三部:『築城記』の歴史的意義と比較研究

第一章:同時代の類書との比較 ―共通性と独自性の探求―

『築城記』の歴史的意義をより深く理解するためには、同時代に成立した他の軍事関連の伝書との比較が不可欠である。研究によれば、『築城記』に記された塀や狭間(さま)に関する技術情報は、京極氏や多賀氏に伝わった多賀高忠の『就弓馬儀大概聞書』 22 や、相模の玉縄北条家に伝来した『出陣次第』 23 といった文献にも、類似した内容が見られることが指摘されている 17 。

この事実は、特定の防御技術(例えば、狭間の効果的な配置や構造)が、ある種の「業界標準」として、各大名家の垣根を越えて共有されていた可能性を示唆する。これは、第一部で論じた人的ネットワークを介した知識の伝播が、広範な「共通技術基盤」を形成していたことの証左と言えるだろう。一方で、『築城記』が持つ徹底した実用主義と具体的な寸法規定は、他の伝書には見られない際立った独自性である。

これらの共通性と独自性を明確にするため、以下の比較表を作成した。

表1:戦国期主要軍事伝書における築城関連記述の比較

|

伝書名 |

伝来家(中心) |

思想的背景 |

重視する防御施設・要素 |

記述の具体性 |

|

『築城記』 |

越前朝倉氏 |

実践主義 |

竪堀、水源確保 |

具体的寸法規定あり |

|

『就弓馬儀大概聞書』 |

京極・多賀氏 |

故実主義・実践主義 |

塀、狭間など |

心得・概要中心 |

|

『出陣次第』 |

玉縄北条氏 |

故実主義・儀礼 |

塀、狭間など(陣中作法) |

心得・概要中心 |

|

『城取地形図伝書』 |

山田氏 |

観念・故実主義 |

地形の吉凶、方角 |

タブー・観念論中心 |

この表から、『築城記』が他の伝書と比較して、いかに観念論を排し、具体的な技術仕様と実践的な防御思想に特化していたかが一目瞭然となる。

第二章:知識ネットワークの中の『築城記』

前章で示した伝書間の類似性は、戦国時代の知識伝達のあり方を考える上で重要な示唆を与える。歴史研究者の竹井英文氏は、こうした伝書の存在が、書物を通じて大名領国間で技術が共有され、それに基づいた学習・教育が行われていた可能性を指摘している 17 。

本報告書で提示した「越前朝倉氏の『築城記』に記された竪堀思想」が、「若狭武田氏の稲葉山城に築かれた畝状竪堀群」という物証として現れるという連関の発見は、まさにこの「知識ネットワーク」仮説を具体的に裏付ける実例である。これは、書物に記された情報が、人的交流を通じて別の地域に伝わり、実際の軍事施設として結実したことを示す動かぬ証拠であり、この学説を強力に補強するものと言える。

第三章:軍学史における位置づけ ―技術から学問へ―

『築城記』は、日本の軍学史の変遷を辿る上でも重要な位置を占める。本書は、戦国時代中期という、絶え間ない実戦の中で、即時性が求められた純粋な「技術伝書」の姿を今に留めている。その内容は、戦場で生き残るための具体的なノウハウに特化している。

しかし、時代が下り、江戸時代に入って泰平の世が訪れると、軍学のあり方は大きく変容する。実戦の機会が失われる中で、武士の必須教養として兵法は体系化・理論化され、時には神秘主義や儒教思想と結びつきながら、流派として確立していく。例えば、武田氏の戦術を聖典化した『甲陽軍鑑』を基盤とする「甲州流軍学」 19 や、山鹿素行が確立した「山鹿流軍学」 24 などがその代表である。これらの「軍学」は、個別の技術論を超え、戦略論、兵員運用、武士の心構えまでを包含する、より包括的な学問体系へと発展した。

この変遷を辿ると、『築城記』は、軍学が壮大な学問として体系化される以前の、戦場のリアリズムから生まれた「生きた技術知」の貴重な記録であり、日本の軍学の源流の一つとして位置づけることができる。時代の要請が、知識の形を「技術」から「学問」へと変えていった過程を、『築城記』は鮮やかに示しているのである。

結論:『築城記』が現代に問いかけるもの

本報告書の分析を通じて明らかになったように、『築城記』は単なる一介の築城手引書ではない。それは、第一に、戦国武士の徹底した実用主義を体現する「技術仕様書」であり、第二に、文献史学と考古学という異なる分野の研究を結びつける貴重な「架け橋」であり、第三に、大名家の国境を越えた人的ネットワークによる「知識伝播の実例」であり、そして第四に、日本の軍学史の源流を探る上で欠かすことのできない「一級史料」である。

この貴重な史料に関する研究は、まだ多くの課題を残している。今後の研究課題としては、以下の点が挙げられる。

- 異本とされる『用害之記』との完全なテキスト比較を行い、内容の異同を確定させ、その思想的背景の違いを分析すること。

- 伝播ルートの経由地である若狭武田氏の城郭群(後瀬山城 25 、麻生野城 26 など)に対し、「畝状竪堀」の有無を一つの指標として、網羅的な考古学調査を実施すること。これにより、知識伝播の実態をさらに詳細に解明できる可能性がある。

- 『就弓馬儀大概聞書』や『出陣次第』といった類書とのより詳細な比較分析を通じて、戦国期における築城技術の「共通基盤」と、各大名家が独自に発展させた「独自技術」とを明確に切り分けること。

『築城記』の研究は、単に過去の技術や思想を明らかにするに留まらない。それは、文献に記された情報と、大地に残された物証とをいかに統合し、歴史の深層に迫っていくかという、歴史学そのものの方法論に対して、現代の我々に重要な示唆を与え続けてくれるのである。

引用文献

- 築城記 – 朝倉義景相伝 築城奥義書– 城郭墓所砲台 https://yukimufort.net/theme/asakura06/5257/

- File:NAJDA-261-0001 築城記.pdf - Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAJDA-261-0001_%E7%AF%89%E5%9F%8E%E8%A8%98.pdf

- 九州戦国城郭史: 大名・国衆たちの築城記[単行本] - 攻城団 https://kojodan.jp/books/2608

- 九州戦国城郭史 大名・国衆たちの築城記 歴史文化ライブラリー539 新品本・書籍 - ブックオフ https://shopping.bookoff.co.jp/new/0019778585

- 『九州戦国城郭史: 大名・国衆たちの築城記 539巻』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/18969079

- ツバキ城築城記 - 著者:藤森 照信 - All Reviews https://allreviews.jp/reviewer/37/book/3277

- ツバキ城築城記 / 藤森 照信【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784822247379

- 群書類従 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A4%E6%9B%B8%E9%A1%9E%E5%BE%93

- Web版群書類従の作成と使い - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/file/brochure/2014seminar_gunsho02.pdf

- 文献電子化作業リスト - 鳥取藩 一貫流 弓術 http://www.hello.ne.jp/tes/Ikanryu/kosyo.htm

- Web 版 群書類従の作成と使い方 はじめに - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/file/brochure/2014seminar_gunsho03.pdf

- 「群書類従」を使って調べる - 埼玉県立図書館 https://www.lib.pref.saitama.jp/reference/docs/pathfinder1809_3.pdf

- 群書類従 https://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F1000000000000037296&ID=M1000000000000053939&TYPE=dljpeg

- 福井県文書館 松平文庫テーマ展41 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/08/2022exhb/202210m/20221028m.html

- 一乗谷の城・砦・櫓 – 外郭(惣構)と周辺の城郭 - 城郭墓所砲台 https://yukimufort.net/theme/asakura14/5823/

- 築城記をよむ | 越前・若狭の城と考古学 http://jakuetu0shiro24.blog.fc2.com/blog-entry-78.html

- 築城の故実 - 非城識人ノート https://oshiroetcetera.hatenadiary.com/entry/2021/05/13/120000

- 若狭 稲葉山城(加斗)[縄張図あり]-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/wakasa/kado-inabayama-jyo/

- 甲陽軍鑑 - ArtWiki https://www.arc.ritsumei.ac.jp/artwiki/index.php/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91

- 訓閲集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%93%E9%96%B2%E9%9B%86

- 玉縄北条氏の居城、玉縄城~詳しくガイド! - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/kanagawa/tamanawajou.html

- 先祖の足跡を訪ねて -8代目・高忠多賀豊後守が開創の宗仙寺(京都) https://www.arakawa-yasuaki.com/gallery/takatada-graveyard-sousenji.html

- 戦国大名北条氏と手づくねのかわらけについて - 神奈川県立歴史博物館 https://ch.kanagawa-museum.jp/uploads/kpmrr/kpmrr040_2013_torii.pdf

- 超入門!お城セミナー第92回【歴史】戦術研究の第一人者でも、難攻不落の城を造れるとは限らない!? - 城びと https://shirobito.jp/article/1102

- 小浜城 後瀬山城 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/hokuriku/obamasi.htm

- 若狭 麻生野城[縄張図あり]-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/wakasa/asouno-jyo/