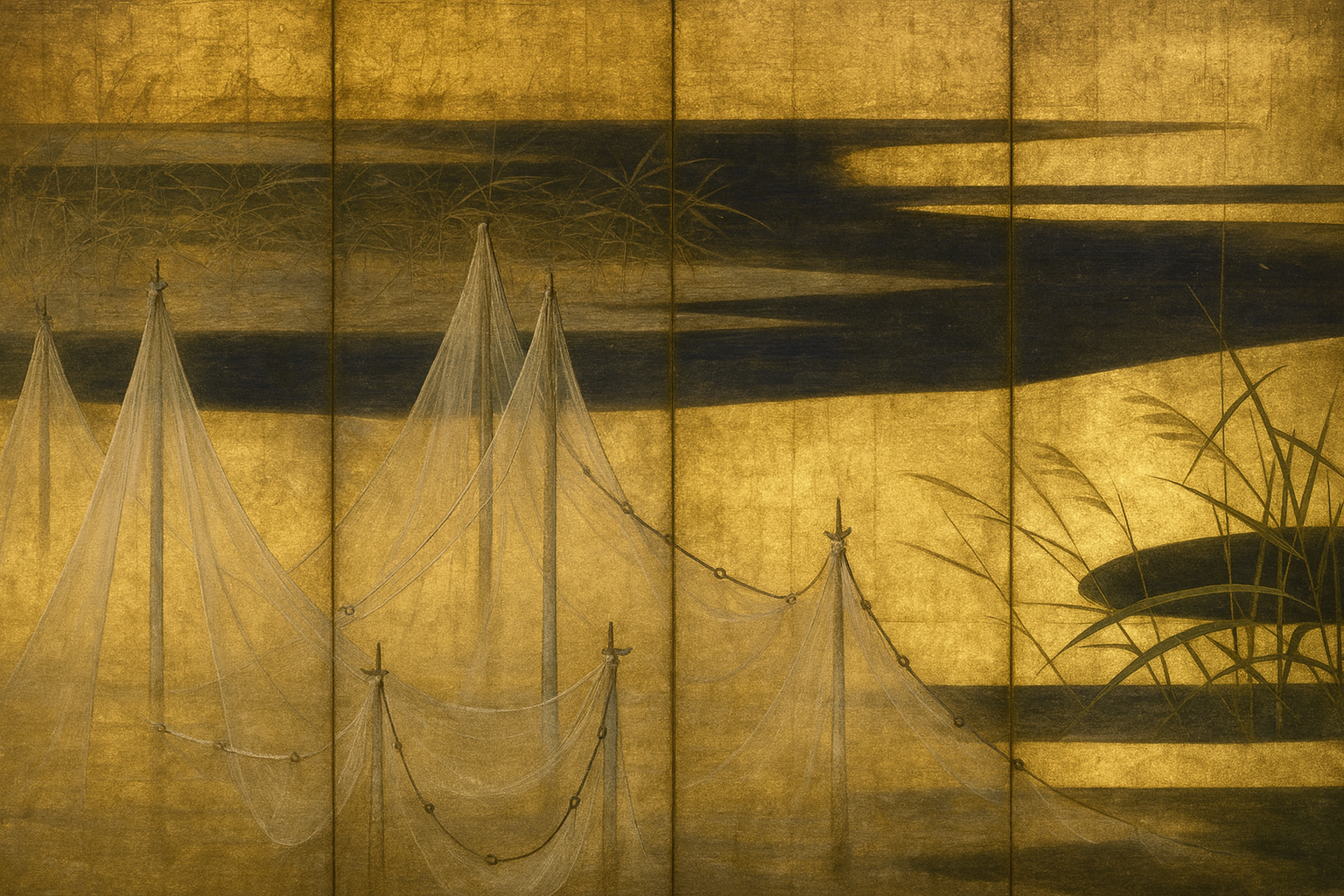

網干図

海北友松「網干図屏風」は、戦国を生き抜いた友松の精神と泰平への移行を映す傑作。武と文を融合した画風で、公家の雅を表現し、網干に戦乱からの浄化と平穏への祈りを込めた。

海北友松筆「網干図屏風」の総合的考察 ― 戦国という時代が生んだ静謐の美

序論:戦乱の世に生まれた静謐の傑作

桃山美術と聞けば、多くの人々は狩野永徳が描いた「唐獅子図屏風」に代表されるような、天下人の絶大な権威を象徴する豪壮華麗な金碧障壁画を想起するであろう 1 。織田信長や豊臣秀吉といった時の権力者たちは、城郭や邸宅の内部を金箔で埋め尽くし、力強い筆致で描かれた勇壮な画題で飾ることで、自らの武威と富を天下に誇示した 3 。この時代、芸術は権力と密接に結びつき、その意志を可視化する最も雄弁な手段であった。

しかし、本報告書で主題とする海北友松(かいほう ゆうしょう)筆と伝わる「網干図屏風(あぼしずびょうぶ)」は、同じく金地を用いながらも、その趣を全く異にする。画面に満ちるのは権力の誇示ではなく、静謐で洗練された詩情である。武将の子として生まれ、戦国の動乱をその身で体験した友松が、なぜこのような穏やかな作品を描いたのか。この問いこそが、本作品を深く理解するための出発点となる。

本稿は、この「網干図屏風」を単なる一美術品として鑑賞するにとどまらず、戦国という激動の時代を生きた一人の人間の精神の軌跡、そして武力による支配から泰平の世へと移行する中で生まれた新たな価値観を映し出す鏡として捉え直すことを試みる。作者の出自、画業の変遷、パトロンとの関係、そして画題に込められた深層的な意味を多角的に分析し、「日本の戦国時代」という視座から、この静かなる傑作の歴史的・芸術的意義を徹底的に解き明かすことを目的とする。

第一章:武将の子、海北友松 ― 戦国乱世に翻弄された生涯と精神

海北友松の芸術を理解するためには、まず彼の特異な生涯を辿らねばならない。彼の筆から生み出される豪放さと繊細さは、武門の家に生まれながら画業に生きた、その波乱に満ちた人生そのものの反映であった。

1.1 出自と浅井家の滅亡 ― 武門の誇りと悲劇

海北友松は、天文2年(1533年)、近江国(現在の滋賀県)の戦国大名・浅井家の重臣であった海北綱親(かいほう つなちか)の五男(三男説もある)として生を受けた 5 。海北家は浅井家において武勇をもって知られる名家であり、友松の血には紛れもなく武士としての誇りが流れていた。

しかし、彼の運命は、天正元年(1573年)に起こった織田信長による小谷城攻めによって決定的に変転する。主君・浅井長政が信長に敗れ、浅井家が滅亡した際、父・綱親もまた主君に殉じて自害を遂げた 5 。主家と一族の滅亡というこの悲劇は、友松の精神形成に計り知れない影響を与えた。それは彼の芸術の根底に流れる、厳しく、気迫に満ちた精神性の源泉となったのである。武士として生き、死んでいった父や一族への思いは、友松の生涯を通じて、その創作活動の原動力であり続けた。

1.2 禅寺での雌伏と画業への道

幸いにも、友松は幼少期に京都の禅刹・東福寺に喝食(かっしき、寺で雑務を行う少年)として入っていたため、一族滅亡の難を逃れることができた 5 。禅寺での生活は、彼に戦国の喧騒から離れた内省の時間を与え、後の水墨画制作に不可欠な精神的土壌を育んだ。

40代で還俗した友松は、一度は武士として海北家の再興を志すが、その道は叶わなかった 6 。武門での挫折を経て、彼が自らの道を定めたのは文禄年間(1592-96年)、実に60歳を目前にしてからのことであった 5 。彼は剣を置き、筆を執ることを決意する。この極めて遅い画業の本格的な開始は、彼の作品が単なる若き日の才能や技術の産物ではなく、波乱に満ちた人生経験そのものが凝縮された、深い思索の結晶であることを物語っている。武士としての夢が絶たれたことによって、彼の内に秘められたエネルギーは芸術の世界へと昇華され、他に類を見ない独自の画境を切り拓く原動力となったのである。

武士の魂を宿す筆 ― 友松芸術の根源的二面性

海北友松の芸術世界は、彼の生涯そのものが体現する「武」と「文」という二つの側面によって貫かれている。彼は武士として生きる道を断念したが、その精神性まで捨て去ったわけではなかった。むしろ、武士として培われるべきであったであろう厳格さ、規律、そして内に秘めたる気迫を、絵筆という新たな武器を用いて表現したのである。

彼の人生は、武士の子として生まれ、青年期を僧として過ごし、壮年期以降に画人として大成するという、劇的な転身の連続であった。この特異な経歴は、彼の作品群に極めて対照的な二つの貌(かお)を与えることとなる。一つは、京都・建仁寺の方丈を飾る「雲龍図」に見られるような、見る者を圧倒する荒々しく力強い「武」の側面である 11 。もう一つは、「月下渓流図屏風」や本稿の主題である「網干図屏風」に見られるような、静かで詩情豊かな「文」の側面だ 13 。

しかし、この二面性は決して矛盾するものではなく、表裏一体となって友松芸術の奥深さを形成している。例えば、「網干図屏風」の静かで穏やかな画面の中に存在する、漁網の驚異的なまでの細密描写は、その一端を示すものである 14 。一つ一つの結び目を寸分の狂いもなく描き出すその筆致は、まさに武士的な精神集中と自己規律の表れと解釈することができる。そこには、武人であった父・綱親から受け継いだであろう、一切の妥協を許さない厳格な精神が息づいている。

結論として、友松は武士としての道を絶たれたことにより、かえって「武士の魂」を芸術という形で純粋に昇華させることができた、日本美術史上においても稀有な画家であったと言える。彼の作品を真に理解する鍵は、この豪放と繊細、動と静、すなわち「武」と「文」の根源的な二面性を認識することにある。

第二章:友松の画業 ― 豪放と繊細、二つの魂

60歳を前にして本格的に画業に身を投じた友松は、驚くべき速さで独自の画風を確立し、狩野永徳亡き後の桃山画壇に確固たる地位を築いた。彼の芸術は、特定の流派の枠に収まらない、自由闊達なものであった。

2.1 画風の確立 ― 狩野派と宋元画の融合

友松は狩野派の絵師、一説には狩野永徳あるいはその祖父・元信に絵を学んだとされている 6 。狩野派から学んだであろう力強い画面構成力や装飾的な感覚は、彼の金碧画の基盤となっている 16 。しかし、彼はその様式に安住することなく、より深く精神的な表現を求め、中国の宋元画、とりわけ南宋の禅僧画家・梁楷(りょうかい)の画風に深く傾倒した 17 。

梁楷が得意としたのは、筆数を極端に減らし、対象の本質を鋭く捉える「減筆体(げんぴつたい)」と呼ばれる画法であった 18 。友松はこの減筆体を徹底的に学び、自らのものとした。武家社会の美意識を体現する狩野派の構成力と、禅林文化に根差した宋元画の精神性。この二つの大きな源流を自在に融合させることで、友松は他の誰とも異なる、力強さと深い精神性を兼ね備えた独自の画境を切り拓いたのである。それは、彼自身の武家と禅寺という二つの世界にまたがる人生経験とも、見事に響き合っていた。

2.2 対極の傑作群 ― 「雲龍図」と「月下渓流図屏風」

友松の画業の幅広さと奥深さを最もよく示すのが、その作風において対極に位置する二つの傑作である。

一つは、慶長4年(1599年)頃に制作された建仁寺方丈の襖絵群、中でも特に名高い「雲龍図」である 12 。襖8面にわたって描かれた二頭の龍は、渦巻く暗雲の中から見る者に襲いかからんばかりの気迫で迫る。墨が乾かぬうちに筆を重ね、時には襖を立てかけたまま描いたために墨が垂れた跡さえ残るというこの作品は、友松の内に秘めた「動」のエネルギーが爆発したかのような、凄まじい迫力に満ちている 19 。龍に命を吹き込む瞳を、単なる丸い点ではなく、力を込めた二画の「∨」で表現するなど、細部に至るまで緊張感がみなぎっている 19 。

もう一方は、最晩年の作とされる「月下渓流図屏風」(ネルソン・アトキンズ美術館蔵)である。こちらは「雲龍図」とは対照的に、究極の「静」を描いた作品と言える。画面の多くを占める大胆な余白は、霧に包まれた渓谷の深い静寂と、夜明け前の清澄な空気を表現している 13 。その詩情豊かな空間表現は、しばしば長谷川等伯の国宝「松林図屏風」と比較され、その余白の美においては等伯を凌ぐかもしれないとさえ評される 13 。

これら全く異なる性質の作品を、いずれも最高水準で描き分ける能力こそ、海北友松という画家の真骨頂である。彼の内面には、戦国の世の荒々しい記憶と、禅を通じて得た静謐な境地の両方が、分かちがたく共存していたのである。

2.3 「袋人物」という発明

友松は人物画においても、独自の技法を編み出した。彼が描く人物は、着ている衣がまるで風をはらんだ袋のように、丸みを帯びて大きく膨らんで見えることから「袋人物(ふくろじんぶつ)」と称される 18 。建仁寺方丈の「竹林七賢図」などは、その代表作である 15 。

この特徴的な描写は、彼が深く学んだ減筆体の一つの到達点であった。衣の皺などの細部を大胆に省略し、墨の濃淡と速度のある筆致によって、人物の量感やゆったりとした動きを見事に表現している 11 。それは単なる様式的な特徴に留まらず、対象の外面的な形姿よりも、その内面的な気韻や本質を捉えようとする友松の芸術思想の表れであった。細部を捨てて全体を活かすという態度は、禅の精神にも通じるものがある。

第三章:「網干図屏風」の徹底分析

数ある友松の傑作の中でも、「網干図屏風」は彼の繊細な側面と、新たな時代の美意識を最もよく示す作品として特筆される。本章では、宮内庁三の丸尚蔵館が所蔵するこの屏風について、その基礎情報から表現技法に至るまで、徹底的な分析を行う。

3.1 作品基礎データ ― 御物としての存在

本作品は、皇居東御苑内に位置する宮内庁三の丸尚蔵館が所蔵する、六曲一双の屏風である 23 。材質は紙本金地着色、すなわち和紙の上に金箔を貼り、その上に顔料で彩色を施したもので、寸法は各隻がおよそ縦154.9cm、横349.6cmという大画面を誇る 14 。

長らくその正確な制作年は不明であったが、近年の修復作業の際、屏風の下張りから慶長7年(1602年)の年紀を持つ古文書が発見された 14 。これにより、本作品が慶長7年から10年頃(1602年~1605年)、友松が70歳前後の円熟期に制作されたことがほぼ確実となった 14 。

特筆すべきは、本作品の伝来と位置づけである。この屏風は、江戸時代初期に創設された宮家である桂宮家(後に八条宮家)に旧蔵されていたもので、現在は天皇家に代々受け継がれてきた美術品、いわゆる「御物(ぎょぶつ)」として宮内庁が管理している 14 。御物は、文化財保護法に基づく国宝や重要文化財の指定の対象外とする慣例があるため、本作にはそのような指定はない 26 。しかし、それは作品の価値が劣ることを意味するのではなく、むしろ法的評価を超越した特別な存在であることを示している 29 。

なお、海北友松筆の「網干図屏風」は、三の丸尚蔵館本とは別に、静岡県の佐野美術館にも所蔵されていることが知られている 23 。両者の詳細な比較研究は今後の課題であるが、現時点で判明している情報を以下の表にまとめる。

表1:海北友松筆「網干図屏風」主要二作品の比較

|

項目 |

宮内庁三の丸尚蔵館本 |

佐野美術館本 |

|

所蔵 |

宮内庁三の丸尚蔵館 23 |

佐野美術館 23 |

|

制作年代 |

慶長7-10年頃 (1602-05) 14 |

不詳 |

|

材質・技法 |

紙本金地着色 14 |

不詳 |

|

寸法 |

各 154.9 × 349.6 cm 14 |

不詳 |

|

構成 |

六曲一双 14 |

六曲一双 23 |

|

文化財指定 |

御物 (指定対象外) 6 |

不詳 |

|

伝来 |

旧桂宮家 14 |

不詳 |

|

特徴 |

四季の移ろい、驚異的な細密描写 |

宮内庁本との比較研究が待たれる |

3.2 構図と表現技法 ― 静寂のデザイン

一見すると、浜辺に干された漁網と葦を描いただけの単純な構成に見えるが、細部を観察すると、友松の驚くべき計算と超絶的な技巧が随所に凝らされていることがわかる。

四季の移ろい

この屏風は、右隻から左隻へと視線を移すことで、時間の流れ、すなわち四季の移ろいが感じられるように構成されている。右隻には青々と生命力豊かに茂る葦が描かれ、春から夏にかけての景色を思わせる 23 。一方、左隻では葦は枯れ、穂が垂れ、一部には胡粉(ごふん、貝殻から作られる白色の顔料)を用いて細雪か霜が舞う様が繊細に表現されており、秋から冬への季節の推移を示唆している 14 。この一双全体で表現される時間の流れは、画面に物語的な深みと詩的な情感を与えている。

静中の動

画面の構成は、極めてデザイン的で洗練されている。穏やかな水面を表す水平の線と、垂直に立てられた網干の直線が交差する構図は、画面全体に静的な安定感と、リズミカルで心地よい動きを同時に生み出している 23 。この幾何学的な構成は、単なる自然の写生ではなく、友松の知的な構成意識の表れであり、近代絵画にも通じる斬新さを感じさせる 15 。

驚異の細部描写

本作の真価は、その圧倒的な細部描写にある。一見すると白い帯のように見える干網は、近づいて見ると、細い線で結び目の一つ一つまでが驚くほど正確かつ丹念に描き込まれていることがわかる 14 。その執拗なまでの細密描写は、見る者を畏怖させるほどの集中力と技術力の証左であり、先に述べた友松の武士的な精神性を色濃く反映していると言えよう。さらに、海や砂州の縁には微細な金銀の砂子(すなご)が蒔かれ、光の加減で繊細にきらめき、画面に豊かな質感を与えている 14 。濡れた網と乾いた網の描き分けや、遠景に霞む小舟の描写など、細部に至るまで一切の妥協がない 15 。

革新的な空間表現

友松の画家としての革新性は、その空間表現にも見て取れる。特に左隻において、前景にあるはずの網よりも、その向こうにある背景の水面の方が濃い色で描かれている箇所がある 23 。通常の遠近法では、遠くのものは淡く、近くのものは濃く描かれるため、これはセオリーに反する。しかし、本作においては、この逆転した色彩配置が前景の網を後退させることなく、むしろ画面全体に不思議な視覚効果と独特の空間的な奥行きを生み出すことに成功している。これは、友松が既存の技法に囚われず、自らの感性と知的な計算に基づいて、新たな絵画空間を創造しようとした野心的な試みであった。

第四章:戦国から泰平へ ― 時代背景と制作意図の考察

「網干図屏風」がなぜ、どのようにして生まれたのか。その謎を解く鍵は、作品が制作された時代背景と、それを注文したパトロンの存在にある。

4.1 パトロン、八条宮智仁親王の美意識

本作品は、桂離宮の創設者として後世に名を残す八条宮智仁(はちじょうのみや としひと)親王(1579-1629)のために制作されたと伝えられている 14 。智仁親王は後陽成天皇の弟宮であり、当代随一の教養人として知られた人物である。しかしその生涯は、政治の荒波に翻弄され続けたものであった。幼少期には豊臣秀吉の猶子(養子格)となるが、秀吉に実子・鶴松が生まれたことでその話は解消される。後には兄である後陽成天皇から譲位の打診を受けるも、徳川家康の反対によって実現しなかった 30 。

武家の権力闘争の狭間で苦渋を味わった智仁親王が、その精神的な安らぎの場として造営したのが桂離宮であった。この離宮の美学は、桃山時代の城郭建築に見られるような権威的で豪壮なものとは全く対極にある。華美な装飾を極力排し、吟味された素材の持ち味を活かした簡素さの中に、最高の美を見出そうとするものであった 30 。その構想の背景には、親王が深く愛した古典文学、特に『源氏物語』の世界観が色濃く反映されている 32 。光源氏の「桂殿」のイメージをこの地に重ね、平安王朝文化の優雅な理想郷を現出させようとしたのである 30 。

武家の「豪壮」に対する公家の「雅」― 屏風に込められた文化的抵抗

「網干図屏風」の制作意図を考える上で、このパトロンである智仁親王の美意識は決定的に重要である。この屏風は、当時の武家社会で主流であった狩野派の「大画様式」に対する、明確な文化的対抗軸として制作された可能性が極めて高い。それは、武力による支配とは異なる、伝統と教養に裏打ちされた「雅(みやび)」という価値観の、静かなる表明であった。

桃山時代とは、織田信長や豊臣秀吉が、安土城や聚楽第といった巨大建築の内部を金碧障壁画で飾り立て、自らの権威を可視化した時代であった 3 。狩野永徳が率いる狩野派は、その要求に応え、画面からはみ出さんばかりの巨木や勇壮な動物を描き、金という素材の輝きを最大限に利用して、権力者のための空間を演出した 1 。金碧画は、まさに「権力者のアート」であった。

一方で、智仁親王は、そうした武家の権力闘争の犠牲者ともいえる存在であった。彼が桂離宮や、友松に依頼したであろう絵画に求めたのは、権力の誇示ではなく、精神的な安らぎと、戦乱の中で失われつつあった王朝文化への憧憬であった 30 。

友松は、武家の出身でありながら、その価値観を熟知した上で、あえて公家である親王の洗練された美意識に寄り添う作品を創造した。金という豪華な素材を用いながらも、画題には日常的で穏やかな「網干」を選び、その表現は極めて繊細を極める。これは、友松と智仁親王という、戦国乱世の周縁に身を置かざるを得なかった二人の精神的な共鳴の産物であった。武家の価値観が社会を席巻する時代にあって、この屏風は公家文化の静かな、しかし確固たる自己主張であり、一種の文化的抵抗(レジスタンス)とさえ解釈することができるだろう。

4.2 「網干」という画題の図像学的解釈

「網干図」は、単なるのどかな漁村風景として描かれたわけではない。この画題には、より深い文化的、精神的な意味が込められている。

古くから「網干」は、波、千鳥、葦などと共に、水辺の情景を構成する一つのデザインとして好まれてきた 36 。それは特定の場所を描いた実景画というよりも、むしろ貴族社会で愛好された、俗世を離れて自然の中に生きる「隠遁の思想」を想起させる、象徴的な風景であった 37 。

さらにその意味を深く探ると、網や注連縄といったモチーフが、古来より神聖な場所と俗なる場所とを分かつ「結界」を象徴し、神霊が降臨する際の「依代(よりしろ)」、ひいては幸運を招き、邪気を祓うものと見なされてきた文化的背景に行き着く 38 。

「網」が象徴する聖域 ― 乱世との決別と平穏への祈り

この図像学的な解釈を「網干図屏風」に適用する時、作品は新たな意味を帯びてくる。この屏風に描かれた巨大な網は、戦国の記憶が生々しく残る俗世と、智仁親王と友松が共に希求したであろう精神的な聖域とを隔てる、「結界」のメタファーとして機能しているのではないか。

友松が生きた時代は、まさに関ヶ原の戦いを経て、長く続いた戦乱(俗)の時代が終わり、泰平(聖)の世へと移行する大きな転換期であった。友松自身、その境界線を、一族の滅亡という悲劇をもって身をもって越えてきた人間である。

「網を干す」という行為は、漁という日々の営みで汚れた網を清め、次の漁に備える準備の作業である。これをメタフォリカルに解釈すれば、戦乱の時代の血と汚れを洗い清め、新たな平和な時代(江戸時代)に備えるという、浄化の儀式と読み解くことも可能である。

智仁親王が桂離宮という地に『源氏物語』の理想郷を求めたように、この屏風にもまた、俗世から切り離された、清浄で穏やかな理想世界が描き出されている。描かれた網は、その聖域を守るための象徴的な結界であり、戦乱の世を生き抜いた二人の人間が、芸術の中に築き上げた精神的な聖域(サンクチュアリ)の表明であった。そこには、二度と戦乱の世に戻ることのないようにという、泰平の世への切なる祈りが込められているのである。

結論:桃山最後の巨匠が描いた新時代の黎明

海北友松筆「網干図屏風」は、単なる桃山時代の美しい金碧画の一例ではない。それは、武将の子として生まれながら画業に生きた友松の数奇な生涯、武家の豪壮な美意識とは一線を画す公家の洗練された感性、そして戦乱の終焉と新たな時代の到来という日本の歴史的転換点、これら全ての要素が奇跡的に交差する一点に生まれた、きわめて重要な傑作である。

友松は、武士の出自を持つ者としての厳格な精神性と、禅僧として培った深い内省、そして宮廷文化人と交流する中で磨かれた優雅な感性を、この一つの作品の中に見事に融合させた。金という豪華な素材を用いながら権威を誇示するのではなく、むしろそれを背景として、極めて繊細で知的な詩情の世界を現出させたのである。

この屏風は、狩野永徳に代表される桃山美術の主流であった「豪壮」の時代が終わりを告げ、来るべき江戸時代の、より内省的で、秩序と洗練を重んじる新たな文化の黎明を告げる作品として、日本美術史上に不朽の価値を刻んでいる。桃山最後の巨匠と称される海北友松の筆は、戦国の終焉を静かに見届け、新しい時代の静謐な光を、金色の画面の上に描き出したのであった。

引用文献

- 狩野永徳 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kano-eitoku/

- 400年の歴史を誇る狩野派とは?歴史や代表作・家系図などを解説 - アートリエメディア https://media.artelier.co.jp/column/188/

- 青い日記帳「障壁画の豪華さと茶器の繊細さ―桃山文化の二面性を味わい尽くす」上 https://tsumugu.yomiuri.co.jp/feature/bluediarymomoyama1/

- 【水墨画の歴史】狩野永徳と探幽/天下人の絵師が繋いだ墨画の世界 https://sui-boku.com/kano-school

- 群馬図屏風 海北友松筆 - MIHO MUSEUM https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00001443.htm

- 海北友松 : 作者データ&資料一覧 | デジタルアーカイブ | 静岡県立美術館 https://jmapps.ne.jp/spmoa/sakka_det.html?list_count=10&person_id=212

- 海北友松:作品の鑑賞と解説 - 東京を描く https://j-art.hix05.com/16.3.kaiho/kaiho.index.html

- 浅井長政の家臣団/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/91240/

- 浅井家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/asaiSS/index.htm

- 湖国が生んだ桃山時代を代表する武人画家・海北友松 - UAG美術家研究所 - 湯上がり美術談義 https://yuagariart.com/uag/shiga01/

- 海北友松 | 須賀谷温泉のブログ https://www.sugatani.co.jp/blog/?p=2758

- 絵師でありながら、槍をふるって斎藤利三の遺骸を奪還した海北友松(かいほうゆうしょう)とは【その1】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/181072

- 友松を知らずして日本画を語るなかれ!桃山時代の孤高の絵師・海北友松の凄み | サライ.jp https://serai.jp/hobby/184696

- 網干図屏風|皇居三の丸尚蔵館 The Museum of the Imperial Collections, Sannomaru Shozokan https://shozokan.nich.go.jp/collection/object/SZK002971

- 海北友松展:作風の変遷 流れる血は武士ですが… - コロコロのアート 見て歩記&調べ歩記 https://korokoroblog.hatenablog.com/entry/%E6%B5%B7%E5%8C%97%E5%8F%8B%E6%9D%BE%E5%B1%95-%E6%B5%81%E3%82%8C%E3%82%8B%E8%A1%80%E3%81%AF%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8C

- 作風に忠実に追従し、印も元信印を多く用いたであろう元信周辺の画家 - 東京文化財研究所刊行物リポジトリ https://tobunken.repo.nii.ac.jp/record/6625/files/272_24_Tsuji_Redacted.pdf

- 四季山水図屏風 – MOA美術館 | MOA MUSEUM OF ART https://www.moaart.or.jp/collections/037/

- 海北友松襖絵 - 建仁寺 https://www.kenninji.jp/property/

- 【1089ブログ】龍が、二龍になりました! でも一流の水墨画です!! - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/rblog/1/2014/04/27/%E9%9B%B2%E9%BE%8D%E5%9B%B3/

- 海北友松:《雲龍図》 建仁寺の襖は****だった https://korokoroblog.hatenablog.com/entry/kaihouryusyo-unryuuzu

- 海北友松《月下渓流図屏風》無を日本的情趣とする──「山本英男」 - artscape https://artscape.jp/study/art-achive/10134998_1982.html

- 建仁寺方丈障壁画 竹林七賢図襖|作品紹介 - Canon Global https://global.canon/ja/tsuzuri/works/chikurinshichikenzu/

- 網干図屏風:海北友松 - 東京を描く https://j-art.hix05.com/16.3.kaiho/kaiho05.abosi.html

- 三の丸尚蔵館所蔵 網干図屏風の顔料同定 https://www.tobunken.go.jp/ccr/pdf/39/pdf/03902.pdf

- 検索結果|皇居三の丸尚蔵館 The Museum of the Imperial Collections, Sannomaru Shozokan https://shozokan.nich.go.jp/collection/?at=search&wCategory_OthertypesofCategory=%E5%B1%8F%E9%A2%A8-72&sortBy=lastUpdated&sortType=asc

- 国宝・重要文化財・重要美術品の違いとは/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/112350/

- 御物 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E7%89%A9

- 「宮内庁のおかしな理屈」京都御所や桂離宮が文化財指定を受けずに朽ちていく恐れ 「修繕が不十分」との指摘を無視 (2ページ目) - プレジデントオンライン https://president.jp/articles/-/48733?page=2

- 国宝と御物の違い/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/107968/

- 京都・桂離宮参観 八条宮智仁親王・八条宮智忠親王造営 源氏物語と月の館/ 小堀遠州とブルーノ・タウト - 沼尻 真一 https://numajiri.jugem.jp/?eid=611

- 桂離宮 | 国指定文化財関連サイト https://kousin242.sakura.ne.jp/maruhei/ddd/%E6%A1%82%E9%9B%A2%E5%AE%AE/

- 桂離宮と源氏物語 源氏物語たより668 http://hikarutsuyoshi.blog92.fc2.com/blog-entry-854.html

- 源氏物語を訪ねて・・(桂離宮) ≪松風(まつかぜ)にて http://www.eonet.ne.jp/~kyoto-kotone/nonomiya/katsurarikyu.htm

- 京都 桂離宮 - Japan Travel https://ja.japantravel.com/%E4%BA%AC%E9%83%BD/%E4%BA%AC%E9%83%BD-%E6%A1%82%E9%9B%A2%E5%AE%AE/13056

- 八条宮親王と後水尾上皇 桂離宮と修学院離宮を作った二人の意外な関係 https://traveler-cipher.hatenablog.com/entry/2020/08/07/114912

- 三の丸尚蔵館にある追っかけ作品もあとわずか! http://izucul.cocolog-nifty.com/balance/2009/12/post-ee76.html

- 網干図屏風 あぼしずびょうぶ - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/478190

- 織部と志野の文様 - 現代クラシック やきもの館 https://modern-yakimono.com/monyo.php