罪人の導き

『ぎや・ど・ぺかどる』は1599年長崎で刊行。イエズス会の適応主義戦略で翻訳され、修徳思想を日本に紹介。戦国末期の政治的空白期に刊行され、国語史・印刷史上も革新的。禁教下も影響を与えた。

『ぎや・ど・ぺかどる』― 戦国末期の渾沌に灯された信仰の導き

序論:慶長四年(1599年)の長崎―激動の時代に刊行された一書

慶長四年(1599年)、日本の歴史が大きな転換点を迎えようとしていたまさにその年、西海の要衝・長崎において、一冊の書物が静かに産声を上げた。その名は『ぎや・ど・ぺかどる』。イエズス会が運営する高等教育機関コレジヨ(学林)で刊行された、国字(日本語)活字印刷によるキリスト教の信仰書である 1 。書名はポルトガル語の “Guia do Pecador” に由来し、その表題の下には「罪人を善に導くの儀也」という副題が明記されている通り、信徒が日々の生活の中でいかに信仰を実践し、救霊に至るべきかを説くための手引書であった 1 。

本書が刊行された1599年という年は、日本の歴史において極めて特異な時期であった。前年(1598年)に天下人・豊臣秀吉が没し、その強大な権力によってかろうじて維持されていた国内の秩序は大きく揺らぎ始めていた。豊臣政権の中枢である五大老・五奉行の体制は早々に機能不全に陥り、その間隙を縫って五大老筆頭の徳川家康が急速に影響力を拡大。翌年の関ヶ原の戦いへと至る、息詰まるような政治的緊張が日本全土を覆っていた。

秀吉が1587年に発したバテレン追放令は依然として有効であったが、その執行は為政者の思惑によって大きく揺れ動いていた 3 。特に家康は、当初、秀吉が断絶させた対外関係の修復と貿易の利益を重視し、キリスト教に対して比較的融和的な姿勢を見せていた時期もあった 4 。この、秀吉という絶対権力者の死と、次なる覇権をめぐる争いが生み出した政治的真空、そしてそれに伴う対キリスト教政策の「揺らぎ」こそが、本書のような大規模かつ高度な内容を持つ出版を可能にする、束の間の「窓」を開いたのである。

この状況を単なる偶然と見るのは表層的であろう。むしろ、イエズス会がこの政治的混乱を、単なる危機ではなく千載一遇の好機と捉えていた可能性は高い。すなわち、『ぎや・ど・ぺかどる』の刊行は、単なる信徒教育の一環に留まらず、支配体制が固まる前のこの流動的な時期を狙い、来るべき新時代における布教の知的・神学的基盤を確立しようとする、高度に戦略的な文化活動であったと考えられる。キリスト教が単なる異国の「邪法」ではなく、日本の知識人や武士階級の精神にも応えうる、論理的で深遠な思想体系を持つことを、最高品質の書物という形で示威する行為であった。

本報告書は、この『ぎや・ど・ぺかどる』を、単にキリシタン文学の傑作として鑑賞するのではなく、16世紀ヨーロッパの宗教思想、イエズス会の周到な世界戦略、そして戦国末期日本の政治・社会情勢という三つの巨大な潮流が交差した一点に咲いた「文化的奇跡」として捉え、その多層的な歴史的価値を徹底的に解明することを目的とする。

第一部 原著の潮流 ― ヨーロッパにおける霊性の探求

第一章:著者ルイス・デ・グラナダとドミニコ会の修徳思想

『ぎや・ど・ぺかどる』の思想的源流を理解するためには、16世紀ヨーロッパ、とりわけスペインの宗教的風土に目を向ける必要がある。この時代、マルティン・ルターに始まる宗教改革の嵐に対抗し、カトリック教会内部では自己刷新の機運が最高潮に達していた。いわゆる対抗宗教改革の熱気の中、スペインはカトリック世界の守護者を自任し、神学と霊性の両面で活発な探求が行われた。この中で生まれたのが、神秘主義( misticismo )と修徳主義( ascetismo )という、霊性深化における二つの大きな潮流であった 5 。

本書の原著者、ルイス・デ・グラナダ(Luis de Granada, 1504-1588)は、この時代を代表するドミニコ会の高名な説教家であり、霊性指導の著述家であった 7 。彼の思想は、アビラのテレサや十字架のヨハネに代表される、神との脱我的な合一体験を至上とする「神秘主義」とは明確な一線を画す。グラナダが説いたのは、あくまで人間の理性と自由意志を重んじ、それらを用いて日々の生活の中で具体的な徳(賢慮、節制、従順、忍耐など)を積み重ね、意識的に罪を避けるための実践的な霊性修行、すなわち「修徳主義」であった 5 。彼は、貧しい生まれからドミニコ会の管区長にまで上り詰め、その明晰かつ情熱的な説教と著作は、聖職者のみならず在俗の信徒にも広く受け入れられ、ヨーロッパ中で絶大な人気を博した 7 。

その代表作である原著『Guía de pecadores』(罪人の導き、初版1555年)は、まさに彼の修徳思想の集大成と言える。本書の核心は、人間が創造主である神から受けた数々の恩恵(生命の創造、キリストによる贖罪など)に対し、いかに感謝し、それに応えるべきかという問いにある。そしてその応えとして、信仰生活がいかに理にかない、喜びに満ちたものであるかを、聖書や古代教父の言葉を縦横に引用しながら、レトリックを駆使した雄弁な文体で論理的に解き明かす。その目的は、読者の知性に訴えかけ、その意志を奮い立たせ、具体的な善行へと導くことにあった 6 。

第二章:活版印刷と宗教改革の時代における本書の役割

ルイス・デ・グラナダの『Guía de pecadores』は、スペイン国内に留まらず、刊行後またたく間にヨーロッパ各国の言語に翻訳され、カトリック世界における霊的指導書のベストセラーとなった 2 。のちに聖人に列せられるフランシスコ・サレジオやカルロ・ボロメオといった高名な聖職者たちも、本書を座右の書として愛読したと伝えられている 7 。この広範な受容の背景には、活版印刷技術の普及により、書物が安価かつ大量に供給されるようになった時代状況がある。

注目すべきは、このドミニコ会士の著作を、遠い日本の地で翻訳・出版したのがイエズス会であったという事実である。イエズス会とドミニコ会は、時に布教方針を巡って対立することもあったライバル関係の修道会であった。にもかかわらず、なぜイエズス会はグラナダの著作を日本布教のための最重要文献の一つとして選んだのか。その理由は、グラナダの思想が持つ「実用性」と、イエズス会の布教戦略との間に高い親和性があったからに他ならない。

イエズス会は、創立者イグナチオ・デ・ロヨラの精神を受け継ぎ、厳格な規律、論理的思考、そして何よりも教育を重んじる組織であった。彼らが布教地で目指したのは、単に信者の数を増やすことだけではなく、深く教義を理解し、主体的に信仰を実践する質の高い信徒共同体を育成することであった。その目的を達成する上で、グラナダの著作は理想的な教材だったのである。神との合一という主観的で言語化しにくい「神秘主義」の体験談よりも、誰もが実践可能な徳目を体系的かつ論理的に解説するグラナダの「修徳主義」は、布教の現場で標準化しやすく、特に理性を重んじる日本の武士階級や知識人に対して、キリスト教の教えを説得力をもって提示するのに極めて有効であった 5 。

ここに、イエズス会の極めてプラグマティックな姿勢が窺える。彼らは会派の壁やプライドよりも、日本という特殊な布教地において「最も効果的な知的ツールは何か」という観点を優先した。この合理的な判断こそが、ドミニコ会士の著作がイエズス会の手によって日本の土を踏むという、歴史の妙を生み出したのである。

第二部 漆黒の海を越えて ― 日本における出版事業とその背景

第一章:イエズス会の「適応主義」布教戦略

16世紀後半の日本のキリスト教布教を語る上で、イエズス会東インド巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノ(Alessandro Valignano)の存在は欠かすことができない。彼は、それまでのヨーロッパ中心的な布教方針を根本から見直し、布教地の文化や慣習を深く理解し尊重した上で、それにキリスト教の教えを「適応」させていくという、画期的な布教戦略「適応主義」を打ち立てた 9 。

ヴァリニャーノは、日本人が高い知性を持ち、書物や学問を深く尊ぶ文化を持っていることを見抜いていた。彼は1583年の書簡で「日本には我々の著者や書物に関する知識が全くないため、日本人のために特別な書物を編纂することが適切かつ必要である」と述べ、出版事業の戦略的重要性を強調している 8 。単に口頭で教えを説くだけでなく、ヨーロッパの最先端の知性が凝縮された高度な教義書や辞書、文学作品を日本語で出版すること。それこそが、キリスト教の権威を高め、日本人、特に指導者層の心を掴むための最も有効な手段だと考えたのである。これは、武力や政治力に頼るのではなく、文化的な影響力、すなわち「ソフト・パワー」によって日本の精神文化に深く浸透しようとする、壮大かつ緻密な文化戦略であった。キリシタン版の出版事業は、この「適応主義」戦略のまさに中核をなすものであった。

第二章:天正遣欧使節がもたらした印刷機

ヴァリニャーノの構想を実現するための切り札が、1590年、天正遣欧少年使節の帰国と共にもたらされた。ヨーロッパの知識革命を支えたヨハネス・グーテンベルク以来の活版印刷機である 11 。この印刷機は、まず長崎に陸揚げされた後、島原半島の加津佐(かづさ)にあったコレジヨに設置された。ここで1591年、日本で最初の活字本であるローマ字版『サントスの御作業の内抜書』が刊行され、日本の印刷史に新たな一ページが開かれた 11 。

その後、豊臣秀吉による九州平定などの政情不安を避けるため、コレジヨと印刷所は天草に移転する。ここで『平家物語』や『伊曽保物語』といった、日本文学をローマ字で綴った、いわゆる「天草版」が刊行された 12 。これらの出版は、宣教師が日本の言語と文化を学ぶため、また、日本の古典を通じてヨーロッパに日本文化を紹介する目的も持っていた 15 。

そして1597年頃、印刷所は再び長崎へと移される。当時、長崎はイエズス会の日本における活動拠点であり、貿易港として多くのヨーロッパ人が集まる国際都市であった。この長崎で、『ぎや・ど・ぺかどる』を含む、漢字かな交じりの国字本などが次々と刊行された。これらは「長崎版」と呼ばれ、キリシタン版出版事業の最盛期を飾るものであった 13 。この印刷所の変遷は、当時の不安定な政治状況を反映すると同時に、イエズス会が粘り強く、そして戦略的に出版事業を継続しようとした強い意志の表れでもある。

第三章:刊行前夜の政治情勢とキリシタン

『ぎや・ど・ぺかどる』が刊行された1599年は、キリシタンにとって希望と不安が交錯する、極めて不安定な時期であった。1587年に秀吉が発令したバテレン追放令は、宣教師の活動を公的には禁じ、大名の入信を厳しく制限するものであった 3 。しかし、その運用は一貫しておらず、貿易上の都合などから黙認されることも多かった。一方で、1597年にはフランシスコ会の宣教師ら26名が長崎で処刑される(日本二十六聖人殉教事件)など、弾圧は突如として牙をむき、キリシタンは常に薄氷を踏む思いで信仰を維持していた。

この膠着状態を大きく動かしたのが、1598年の秀吉の死であった。絶対的な権力者が不在となった日本は、次期覇権をめぐる大名間の権力闘争の時代に突入する。国内の政治的関心が内向きになる中で、キリシタンに対する幕府の圧力は一時的に著しく弱まった。特に、台頭しつつあった徳川家康は、当初、海外貿易の維持・拡大を重視し、キリスト教に対して寛容ともとれる態度を示していた 4 。この権力の移行期が生み出した政治的空白と、それに伴う対キリスト教政策の不確実性こそが、イエズス会にとって出版活動を再開し、活発化させる絶好の機会となったのである。『ぎや・ど・ぺかどる』の刊行は、まさにこの束の間の好機を捉えた、時宜を得た事業であったと言えよう。

第三部 和魂洋才の結晶 ― 日本語版『ぎや・ど・ぺかどる』の徹底解剖

第一章:内容と構成 ― 日本人キリシタンのための信仰実践書

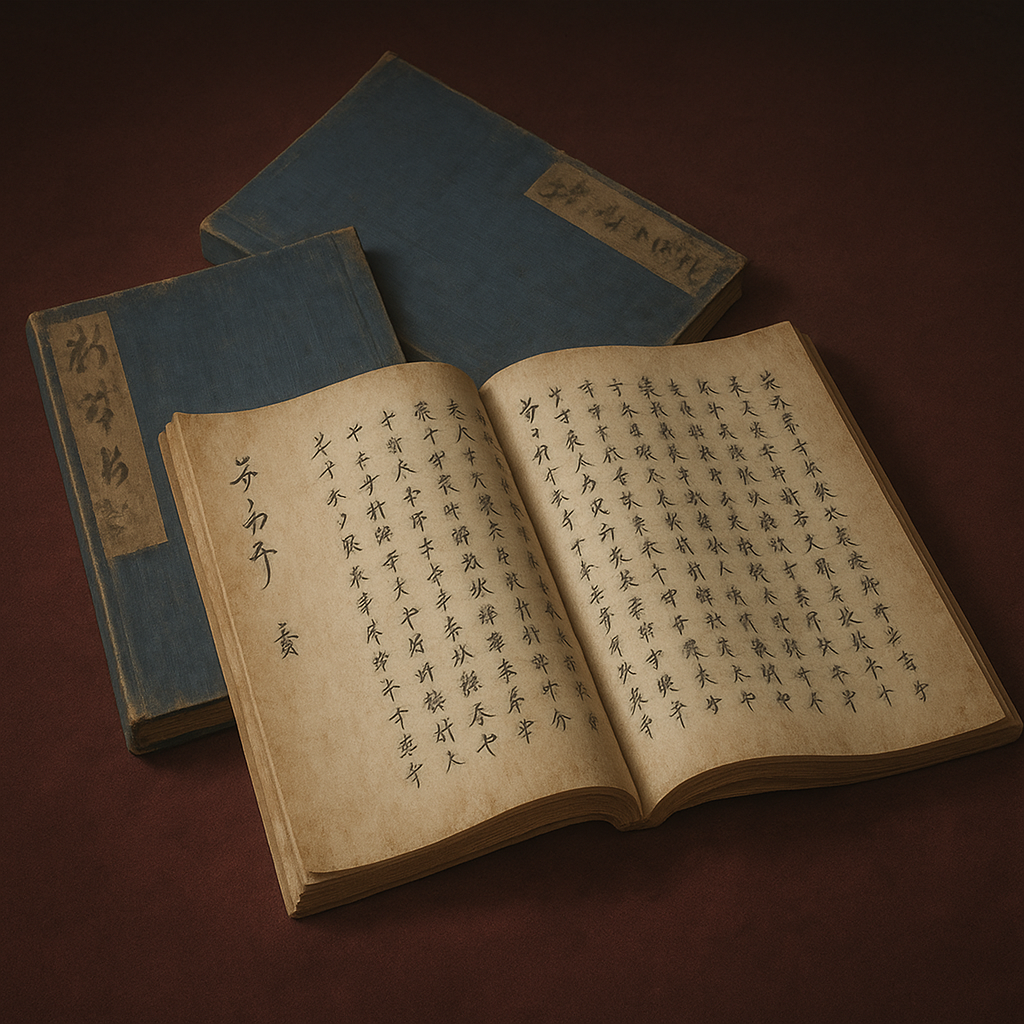

1599年に長崎で刊行された『ぎや・ど・ぺかどる』は、上下二巻二冊からなる美濃判の和装本である 1 。本文は、当時の日本の書物としては一般的な、漢字とひらがなを交ぜて用いた国字活字本として印刷された。表題の下には「罪人を善に導くの儀也」という副題が掲げられ、本書の目的が明確に示されている 1 。

その構成は、基本的には原著の枠組みに沿っている。中心となるのは、神が定めた十戒の解説であり、それを通じて、人間がいかに神から与えられた創造と贖罪という大いなる恩恵に応え、罪深い生活から離れ、徳を積むべきかを説く 1 。その論の進め方は極めて論理的であり、聖書はもちろんのこと、アウグスティヌスやグレゴリウスといった古代の教父たちの言葉を豊富に引用し、読者の知性と感情の両方に訴えかける、情熱的かつ雄弁な語り口で展開される。これは、単なる信仰の押し付けではなく、読者自身に内省を促し、自らの意志で善の道を選び取らせようとする、修徳主義の思想に根差した構成である。

さらに、本書には日本の読者に対する細やかな配慮が見られる。上下巻の末尾には、本文中の難解な仏教用語やキリスト教の専門用語などを集め、フリガナ(ルビ)を付した「字集」が収録されている 1 。これは、当時の知識人であっても馴染みの薄い概念を理解しやすくするための工夫であり、翻訳者たちの教育的な配慮と、読者層の知的水準を想定した上での編集方針を物語っている。

第二章:翻訳における叡智 ― 原著からの「創造的」変容

『ぎや・ど・ぺかどる』がキリシタン文学の最高傑作と称される所以は、その流麗な文体のみにあるのではない。むしろ、その真価は、単なる逐語訳に留まらず、日本の思想的土壌に合わせて内容を大胆に編集した「創造的翻訳」とも言うべき点にある。本書の翻訳チーム(訳者名は不明だが、高度な神学知識を持つヨーロッパ人宣教師と、日本語に精通した日本人修道士の共同作業であったと推測される)は、原著の1573年サラマンカ版ポルトガル語訳を主な底本としながらも、日本の読者にとって何が必要で、何が障害となるかを冷静に見極め、内容の取捨選択を行った 1 。

この翻訳方針は、単なる言語の置き換えではなく、異文化間で思想を架橋しようとする高度な知的作業であった。その戦略は、主に二つの点で顕著に現れている。

第一に、 神学的に複雑で、論争を招きかねない部分の大胆な削除 である。原著の第一巻には、「予定説(Predestination)」について論じた第六章が存在する。これは、人の救済が神によってあらかじめ定められているか否かを巡る、プロテスタントとカトリックの間でも大きな論争点となった極めて難解な神学テーマである。翻訳チームは、仏教の因果応報や業の思想に慣れ親しんだ日本の読者にこの教義を紹介することは、不必要な混乱を招き、信仰の妨げになると判断した。その結果、この章は日本語版では完全に削除されている 16 。

第二に、 日本の思想的文脈に応答するための、新たな論考の追加 である。原著にはない、アリストテレス哲学を援用したと見られる「霊魂の不滅」に関する長大な哲学的論考が、日本語版には独自に加筆されている 16 。これは、輪廻転生を基本とする仏教や、霊魂観が異なる神道・儒教が根付いた日本において、キリスト教の根幹をなす「唯一の生命」と「死後の審判」、そして「霊魂の永続性」という概念を、単なる信仰としてではなく、普遍的な哲学・論理として提示しようとする明確な意図の表れである。仏教の論理体系に対抗しうる、キリスト教の知的優位性を示そうとする戦略的な試みであった。

この「削除」と「追加」は、『ぎや・ど・ぺかどる』が、ヴァリニャーノの「適応主義」をテキスト編集という具体的なレベルで実践した、動かぬ証拠である。以下の表は、その戦略的な編集方針を明確に示している。

|

原著の主要な構成要素(サラマンカ版準拠) |

日本語版『ぎや・ど・ぺかどる』での対応 |

翻訳・編集上の操作と戦略的意図 |

|

序論:徳の実践への勧め |

序論として翻訳・収録 |

基本的な導入部として、原著の意図を忠実に伝達。 |

|

第一部:神の恩恵への感謝 |

ほぼ全文を翻訳・収録 |

信仰の根源である神の恩恵を説く部分は、普遍的な内容として重要視。 |

|

第六章:予定説 (Predestination) |

章全体を削除 |

【戦略的削除】 カルヴァン派との神学論争点であり、仏教の因果応報思想とも異なるため、日本の読者の混乱を避ける目的で意図的に省略。 |

|

第二部:罪と悪徳からの離脱 |

主要部分を翻訳・収録 |

実践的な倫理指導として、信徒の日常生活に直結する内容は維持。 |

|

(原著にない章) |

「霊魂の不滅」に関する論考を追加 |

【戦略的追加】 仏教の輪廻転生思想に対抗し、キリスト教の霊魂観をアリストテレス哲学を用いて論理的に説明。日本の知識人層への知的アピール。 |

|

結論:天国と地獄 |

結論として翻訳・収録 |

信仰生活の究極的な目標と結末を提示し、読者の意志を鼓舞。 |

この一連の作業は、「文化の翻訳」が、①神学思想の翻訳(内容の取捨選択)、②哲学思想の翻訳(異文化への論理的架橋)、③言語表現の翻訳(口語を取り入れた文体)、④表記システムの翻訳(新記号の導入)という、四つのレベルで同時に行われた、極めて複合的かつ高度な知的営為であったことを示している。

第三章:国語史上の至宝 ― 文体と表記の革新性

『ぎや・ど・ぺかどる』の価値は、その思想的内容や編集方針に留まらない。日本語の歴史、特に国語史・印刷史においても、画期的な意義を持つ文化遺産である。

まず特筆すべきは、その格調高くも流麗な文体である。当時の宗教書にありがちだった漢文訓読体のような硬直した表現を避け、生き生きとした当時の口語の要素を巧みに取り入れながら、品格のある和文脈を構築している。この文章の美しさと読みやすさこそが、本書が単なる教義書ではなく、「キリシタン文学の最高傑作」と評される大きな理由の一つである 1 。それは、硬直した仏教の経典や漢籍の文章とは一線を画し、読者の心に直接訴えかけることを目指した、言語レベルでの布教戦略の表れでもあった。

さらに、表記法においてもいくつかの革新的な試みが見られる。

第一に、洋語略符号の使用である。ラテン語の「Deus(デウス、神)」や「Iesus(イエズス、イエス)」といった、キリスト教における最重要語彙に対し、その頭文字をかたどった特殊な活字(略符号)を本文中に使用した 1。これは、神聖な名前を他と区別し、視覚的な尊厳を与えると共に、日本語という既存の表記システムでは表現しきれない新しい概念を定着させようとする試みであった。

第二に、半濁音符(゜)の体系的な使用である。現代日本語では当たり前に使われるパ行音を示す半濁音符(まる)を、本書では体系的かつ安定して用いている。これは、日本語の音韻を正確に表記しようとする意識の高さを示すものであり、日本語表記の歴史において極めて重要な資料となっている 1。

これらの特徴に加え、近年の研究では、特定の仮名の連続体を一つの活字として鋳造した連字(リガチャ)の有無や、活字の物理的な配置に関する精密な画像解析も行われている 18 。こうした研究は、当時の活字製作や組版といった印刷技術の実態を解明する上で、貴重な情報を提供している 19 。『ぎや・ど・ぺかどる』は、まさに日本の活版印刷黎明期における技術的到達点を示す、第一級の史料なのである。

第四部 歴史の奔流の中へ ― 受容と遺産

第一章:読者層とその影響

『ぎや・ど・ぺかどる』の高度な神学的・哲学的内容は、その読者層が限定的であったことを示唆している。主な対象は、当時の知識階級に属するキリシタン、特に武士や、布教の中核を担う日本人修道士(イルマン)、そして将来の司祭を志してコレジヨで学ぶ学生たちであったと考えられる 1 。彼らにとって本書は、信仰を感情的なレベルから知的・体系的な理解へと深めるための必読書であり、また、仏僧など他の宗教の知識人と論争する際の理論的武装を施すための教科書でもあった。

本書が信徒に与えた影響は、単に知識の獲得に留まらなかった。日々の生活の中で直面する誘惑に対し、いかにして理性と意志をもって対抗し、具体的な徳を実践していくかを詳述する本書の教えは、観念的になりがちな信仰を、行動を伴う具体的な「生き方」へと導く上で、極めて大きな役割を果たした。それは、戦国乱世の荒々しい気風の中に、内省と規律、そして倫理的な生き方を重んじる新しい価値観を提示するものであった。

第二章:禁教下の運命と潜伏キリシタンへの遺産

輝かしい成果を上げたイエズス会の出版事業であったが、その活動期間は短かった。慶長18年(1613年)から翌19年にかけて、徳川幕府は全国的なキリスト教禁教令を発布し、厳しい弾圧を開始する。宣教師は国外に追放され、長崎にあった印刷機もマカオへと持ち去られ、日本国内でのキリシタン版の刊行は完全に終焉を迎えた 13 。『ぎや・ど・ぺかどる』をはじめとするキリシタン版は、幕府によって「邪宗門の書」として禁制品に指定され、その多くが没収・焼却の運命を辿った。

こうして「物質」としての刊本は、歴史の表舞台から姿を消し、極めて稀少な存在となった。しかし、「情報」としてのその内容は、完全に消滅したわけではなかった。貴重な刊本を元にした写本が、禁教下で秘密裏に作成され、信徒たちの間で受け継がれていった可能性が指摘されている。事実、東京大学総合図書館には、江戸時代に筆写されたと見られる本書の写本が所蔵されており、禁教期にもその教えが命脈を保っていたことを示唆している 20 。

ただし、250年にも及ぶ潜伏時代 22 、宣教師も正式な聖書も不在の状況で、一般の信徒が『ぎや・ど・ぺかどる』のような高度な教義書をそのままの形で維持・理解することは極めて困難であった。彼らの信仰の中心となったのは、「オラショ」と呼ばれる、ラテン語やポルトガル語の祈りを音写した祈祷文や、『天地始之事』に代表されるような、キリスト教の聖書物語に日本の創世神話や仏教・民間伝承が混淆した、独自の口承・筆写伝承であった 23 。

したがって、『ぎや・ど・ぺかどる』の教えは、潜伏キリシタンの信仰共同体の中で、そのままの形で受け継がれたというよりは、その倫理的な教え(正直、忍耐、慈悲など)が、より普遍的な徳目として断片化・単純化され、オラショや口伝の中に溶け込んでいったと考えるのが妥当であろう。本書は、刊本や写本という「器」としてだけでなく、禁教下の信仰の中で分解・再構成された「文化的遺伝子」として、間接的にその遺産を後世に伝えたのである。

第三章:再発見と現代における研究

禁教の時代が終わり、日本が近代国家への道を歩み始めると、『ぎや・ど・ぺかどる』をはじめとするキリシタン文献は、新たな光を当てられることになる。その先駆けとなったのが、駐日イギリス公使であったアーネスト・サトウ(Ernest Satow)である。彼は19世紀末、優れた書誌学者として国内外に散逸していたキリシタン版を調査・収集し、その存在を学術的に明らかにした 26 。

日本国内では、20世紀初頭、言語学者の新村出(しんむらいずる)や宗教学者の姉崎正治(あねさきまさはる)らによって、キリシタン文献の学術的価値が本格的に研究され始めた 27 。特に新村出は、専門の言語学研究の枠を超え、キリシタン文化の持つエキゾチックな魅力と歴史的意義を、詩情豊かな格調高い文章で紹介した。彼の著作『南蛮更紗』や『南蛮広記』は、学術書でありながら多くの読者を魅了し、大正から昭和初期にかけての「南蛮ブーム」の一翼を担った 26 。

現在、『ぎや・ど・ぺかどる』の刊本は、世界でも数えるほどしか現存が確認されておらず、大英図書館、バチカン図書館、そして日本の天理大学附属天理図書館などが所蔵するものが特に知られている 1 。これらの極めて貴重な原本は、近年デジタルアーカイブ化も進められ 20 、世界中の研究者がアクセス可能な共有財産となりつつある。

現代においては、これらの原本や写本を元にした影印本の刊行や、学術的な研究が活発に進められている。教文館の『キリシタン文学双書』や勉誠出版の資料集などが刊行され 32 、神学、文学、国語学、歴史学、書誌学といった多岐にわたる分野から、学際的なアプローチによる研究が深められている 35 。400年以上前に長崎で生まれたこの一冊の書物は、今なお尽きることのない研究の泉として、我々に新たな知見を提供し続けている。

結論:時代が生んだ文化の奇跡

『ぎや・ど・ぺかどる』は、単に16世紀ヨーロッパの著名な宗教書を日本語に翻訳した書物ではない。それは、日本の歴史が中世から近世へと移行する、最も劇的で混沌とした時代状況の中で、複数の要素が奇跡的に交差した一点においてのみ生まれ得た、比類なき文化的創造物である。その成立を可能にした要因は、以下の四点に集約される。

第一に、 思想的背景 である。宗教改革の熱気の中で自己刷新を遂げたスペイン・カトリックが生み出した、理性的かつ実践的な修徳主義という、時代を代表する霊性の潮流があった。

第二に、 戦略的意図 である。異文化を深く理解し、その知的土壌に合わせて教えの内容を大胆に「編集」するという、イエズス会の高度な「適応主義」戦略が存在した。

第三に、 技術的革新 である。天正遣欧使節がもたらしたグーテンベルク式活版印刷という、当時の最先端情報テクノロジーが、高品質な書物の複製と流布を可能にした。

そして第四に、 歴史的偶然 である。絶対権力者・豊臣秀吉の死がもたらした、束の間の政治的真空と宗教的緊張の緩和という、またとない好機があった。

これらの要素が一つでも欠けていたならば、この知的密度と芸術性を兼ね備えた書物が、戦国末期の日本で世に出ることは決してなかったであろう。『ぎや・ど・ぺかどる』は、グローバル化の黎明期において、遠く離れた異文化がいかにして出会い、深く対話し、そして全く新しい創造物を生み出すことができるかという、普遍的なテーマを見事に体現した歴史の証人である。その流麗な日本語、大胆かつ緻密な編集方針、そして禁教と再発見という数奇な運命は、400年以上の時を超えて、我々に深い知的興奮と尽きせぬ洞察を与え続けている。

引用文献

- ギャドペカドルとは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E3%81%8E%E3%82%84%E3%81%A9%E3%81%BA%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%82%8B-828897

- キリシタン版|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1998

- バテレン追放令 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%B3%E8%BF%BD%E6%94%BE%E4%BB%A4

- 徳川家康「キリスト教を徹底弾圧した」深い事情 日本がスペイン植民地になった可能性もある https://toyokeizai.net/articles/-/355272?display=b

- Luis De Granada's Mission to Protestant England: Translating the Devotional Literature of the Spanish Counter-Reformation - Brill https://brill.com/downloadpdf/book/edcoll/9789004320802/B9789004320802-s010.pdf

- ルイス ・デ・グラナダの修徳思想(Ascetismo)と 日本におけるその受容 - 中世哲学会 https://jsmp.jpn.org/jsmp_wp/wp-content/uploads/smt/vol48/83-98_orii.pdf

- The Sinner's Guide by Louis of Granada - Goodreads https://www.goodreads.com/book/show/19391739-the-sinner-s-guide

- Redalyc.Reseña de "The Japanese Translations of the Jesuit Mission Press, 1590-1614 https://www.redalyc.org/pdf/361/36100808.pdf

- 日本及び中国におけるイエズス会の布教方策 : ヴァリニャーノの「適応主義」をめぐって - Kyoto University Research Information Repository https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/bitstream/2433/57688/1/asia3hazama.pdf

- ザビエルの来日後、信者が急増!?イエズス会がキリスト教布教のためにとった戦略とは https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/176246/

- コレジオ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%AA

- 天草のグーテンベルグ印刷機 - 天草方言集 第九版 鶴田功 著 https://hougen.amakusa-web.jp/MyHp/Pub/Free.aspx?CNo=14

- 第 2 章 日本初のグーテンべルク印刷機の歴史的意義 https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/2249/files/02_2Ou.pdf

- キリシタン版 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3%E7%89%88

- キリシタン版(キリシタンバン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E3%81%8D%E3%82%8A%E3%81%97%E3%81%9F%E3%82%93%E7%89%88-3149222

- The Dispersion of Jesuit Books Printed in Japan: Trends in Bibliographical Research and in Intellectual History in - Brill https://brill.com/view/journals/jjs/2/2/article-p189_2.xml?language=en

- The Dispersion of Jesuit Books Printed in Japan: Trends in Bibliographical Research and in Intellectual History - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/276443939_The_Dispersion_of_Jesuit_Books_Printed_in_Japan_Trends_in_Bibliographical_Research_and_in_Intellectual_History

- The Guia Do Pecador: Are There Hidden Ligatures? - Electronic Dictionary Research and Development Group http://www.edrdg.org/~jwb/paperdir/ligsrchp.html

- 『ぎやどぺかどる』の文字化について - CORE https://core.ac.uk/download/620148455.pdf

- 総合図書館所蔵キリシタン写本 | 東京大学デジタルアーカイブポータル https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/collection/christian

- ぎやどぺかどる | 東京大学デジタルアーカイブポータル https://da.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/portal/assets/ecd1285a-42b6-4541-b640-1067b2f9fde0

- キリシタン|世界大百科事典・国史大辞典・日本国語大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=567

- 潜伏・かくれキリシタンの信仰の書 - 東京大学大学院情報学環 https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/manage/wp-content/uploads/2024/12/107_2.pdf

- 我が国の今後の巨大災害対策のあるべき姿と 思考の輪 - 東京大学大学院情報学環 https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/manage/wp-content/uploads/2024/12/107.pdf

- 2.長崎・天草におけるキリシタン語彙の継承と変容 - researchmap https://researchmap.jp/shun451/published_papers/5241940/attachment_file.pdf

- キリシタン研究と南蛮趣味 https://www.tulips.tsukuba.ac.jp/exhibition/tokubetuten/tenji/kirisitan.html

- 新村出 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/Tradition/LiteratureHumanShinmuraIzuru.html

- 新村出|近代日本人の肖像 - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/6108/

- Women Religious Leaders in Japan's Christian Century, 1549-1650 (Women and Gender in the Early Modern World) [1 ed.] 0754664783, 9780754664789 - DOKUMEN.PUB https://dokumen.pub/women-religious-leaders-in-japans-christian-century-1549-1650-women-and-gender-in-the-early-modern-world-1nbsped-0754664783-9780754664789.html

- 新村出と短歌 ―内藤湖南・柳田國男との交流から― 多 田 英 俊 https://www.kyoto-be.ne.jp/sagano-hs/mt/school/pdf/4.pdf

- 名品紹介 - ぎやどぺかどる | 天理図書館 https://www.tcl.gr.jp/col/col-6507/

- ぎやどぺかどる | 教文館キリスト教書部 https://www.kyobunkwan.co.jp/xbook/archives/4296

- 古 典 文 学( 研 究 書 ) 源氏物語の漢詩文表現研究 A5判・上製・384頁・10000円 - 勉誠社 https://bensei.jp/images/catalogue/catalogue2017-06.pdf

- 謝恩セール対象 - 勉誠社 https://bensei.jp/images/sale2022/00_sale2022_all.pdf

- 国文学・アーカイブズ学論文データベース https://ronbun.nijl.ac.jp/advanced/search/books?item_1=all%EF%BC%86text_1%3D%E8%BF%91%E4%BB%A3%E6%96%87%E5%AD%A6%E3%81%AE%E9%91%91%E8%B3%9E%EF%BC%86ope_2%3DAND%EF%BC%86item_2%3Dall%EF%BC%86text_2%3D%E3%83%B0%E3%82%BF%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9%EF%BC%86ope_3%3DAND%EF%BC%86item_3%3Dall%EF%BC%86text_3%3D%E9%95%B7%E8%B0%B7%E5%B7%9D%E6%B3%89%EF%BC%86ope_4%3DAND%EF%BC%86item_4%3Dall%EF%BC%86text_4%3D%EF%BC%86ope_5%3DAND%EF%BC%86item_5%3Dall%EF%BC%86text_5%3D%EF%BC%86sl_col3%3D%EF%BC%86sl_col6%3D%EF%BC%86rng-f_col31%3D%EF%BC%86rng-t_col31%3D%EF%BC%86num%3D50&page=10211

- キリシタン資料 - 八木書店 出版物・古書目録 https://catalogue.books-yagi.co.jp/books?categ=43420

- 国文学・アーカイブズ学論文データベース https://ronbun.nijl.ac.jp/kind?k=%E4%B8%AD%E4%B8%96%E6%96%87%E5%AD%A6&sub=%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%82%BF%E3%83%B3%E6%96%87%E5%AD%A6%E3%83%BB%E8%AA%9E%E5%AD%A6&page=8