義経記

『義経記』は源義経の悲劇を描く軍記物語。戦国時代に広く受容され、戦術は模範、政治的失敗は教訓。弁慶の忠義と滅びの美学は武士の精神に影響、判官贔屓と鎮魂の物語として伝わる。

『義経記』と戦国時代—乱世の武将たちはいかに英雄譚を享受したか

序論:『義経記』と戦国時代—悲劇の英雄譚はいかに受容されたか

本報告書は、室町時代に成立したとされる軍記物語『義経記』が、その成立から数百年を経た戦国時代において、いかにして武将から庶民に至るまで広く受容され、深い影響を与えたのかという問いを探求するものである。源義経の悲劇的な生涯を描いたこの物語は、個人の情や名誉よりも「家」の存続と実利を重んじる下剋上の時代精神とは、一見して相容れない価値観を内包している。しかし、現実には多くの戦国武将がこの物語を愛読し、そこから戦術や処世術、さらには死生観に至るまで、多様な示唆を得ていた。

この現象を解明するため、本報告書は『義経記』を単なる古典文学作品としてではなく、戦国という時代の精神性を映し出す「鏡」として捉える。すなわち、戦国時代の武将たちがこの英雄譚に何を見出し、自らの行動規範や戦略思想、そして「滅びの美学」を形成する上で、いかにしてこの物語を文化的な資源として活用したのかを多角的に分析する。物語の成立背景や文学的特質を解き明かし、戦国時代における具体的な享受の形態、そして物語が投影した価値観の相克を明らかにすることで、乱世を生きた人々の複雑な内面と、『義経記』という作品が持つ不朽の魅力の根源に迫ることを目的とする。

第一部:『義経記』の基礎構造—物語の成立と文学的特質

第一章:成立の謎と伝播—物語の誕生から流布まで

成立年代と作者

『義経記』の正確な成立年代と作者は、今日においても未詳のままである 1 。研究者の間では、南北朝時代から室町時代初期または中期、すなわち14世紀から15世紀にかけて成立したとする説が有力視されている 3 。作者についても、特定の個人を指し示す確たる証拠はなく、複数の人間が長い時間をかけて加筆修正を重ね、物語を形成していった可能性が指摘されている 5 。

この作者不詳、成立年代不詳という「曖昧さ」こそが、『義経記』が特定の権力者の意向や政治的プロパガンダから自由な物語として、民衆の間に広く、そして深く浸透していく素地を形成したと考えることができる。特定の庇護者のもとで創られた物語がその権威を背景に流布するのとは対照的に、『義経記』は、語り手や聴衆の願望や共感を吸収しながら、時代と共に成長していく生命力を持つに至った。

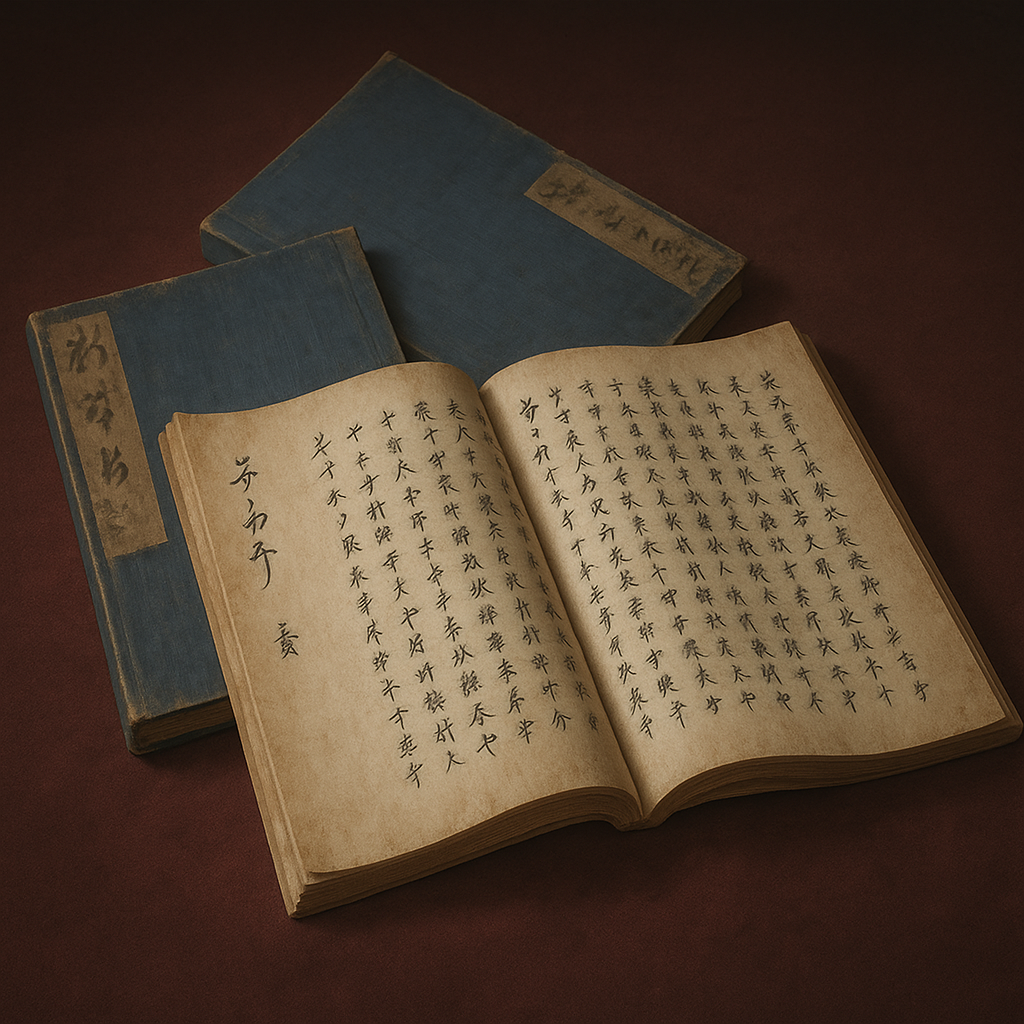

写本から版本へ—享受層の拡大

物語が成立した当初、『義経記』は高価な写本によってのみ流通しており、その享受は公家や僧侶、一部の富裕な武士といった限られた知識層にとどまっていた 6 。しかし、戦国時代の終わりから江戸時代初期にかけて、日本の出版文化は大きな転換期を迎える。慶長年間(1596-1615)から元和・寛永年間(1615-1644)にかけて、木製の活字を用いた「古活字版」の『義経記』が刊行され始めたのである 4 。

この技術革新は、物語の享受形態に革命をもたらした。特に、挿絵に丹(赤色)や緑で手彩色を施した「丹緑本」と呼ばれる美麗な版本の登場は、物語の視覚的魅力を高め、文字の読めない層にもその内容を届けることを可能にした 9 。これにより、『義経記』は一部の特権階級の書庫から解き放たれ、勃興しつつあった武士や町人といった、より広範な社会階層へと届けられることになった。この出版メディアの変革は、物語の「民主化」とも呼べる現象を引き起こし、戦国末期から江戸初期にかけての「義経ブーム」の確固たる基盤を築いた。武士たちは、もはや人づてに聞くのではなく、自らの手で物語を読み、解釈し、自身のアイデンティティを形成するための文化資本として直接的に活用できるようになったのである。

第二章:軍記物語としての独自性—『平家物語』との比較

『義経記』は、鎌倉時代に成立した『保元物語』や『平家物語』、あるいは南北朝の動乱を描いた『太平記』といった、先行する軍記物語の系譜に連なる作品である 5 。しかし、その物語構造と主題においては、これらの伝統的な軍記物語とは一線を画す、際立った独自性を有している。

「群像劇」から「個人」の物語へ

伝統的な軍記物語が、合戦という歴史的事件を軸に、多くの武将たちの興亡を壮大なスケールで描く「群像劇」であるのに対し、『義経記』は源義経という一個人の運命、特にその内面的な葛藤と悲劇性に焦点を絞っている 5 。そのため、歴史叙事詩としての軍記物語というよりは、特定の英雄の生涯を追う「英雄伝奇物語」や「判官(ほうがん)物語」といった性格が強く、研究史上では「準軍記物語」として分類されることもある 2 。物語は、源平の合戦という大きな歴史の流れを描くことよりも、義経個人の栄光と没落、そして彼を取り巻く人々の情愛や忠義を丹念に描き出すことに主眼を置いている。

描かれなかった栄光、強調された悲劇

『義経記』の最も顕著な特徴は、主人公である義経の軍事的才能が最も輝いたはずの源平合戦のクライマックス、すなわち一ノ谷、屋島、壇ノ浦といった主要な合戦の場面を、意図的に省略、あるいは極めて簡潔にしか記述していない点にある 8 。『平家物語』であれば、義経の奇策「鵯越の逆落とし」などが劇的に描かれる場面も、『義経記』ではわずかな記述で済まされてしまう。

その代わりに物語が詳述するのは、義経の不遇な幼少期(巻一〜三)と、平家滅亡後に兄・頼朝との確執から没落し、非業の最期を遂げるまでの悲劇的な後半生(巻四〜八)である 2 。この構成は、読者の関心を「戦の英雄」としての義経ではなく、「悲運の貴公子」としての義経へと誘導する。栄光の瞬間を大胆に割愛し、苦難と悲嘆の物語に紙幅を費やすことで、作品全体に哀切な調子を与え、読者の同情、すなわち「判官贔屓」の感情を効果的に引き出す構造となっている。

『吾妻鏡』との比較で見える創作性

鎌倉幕府の公式歴史書である『吾妻鏡』と『義経記』を比較すると、後者の物語としての創作性は一層鮮明になる。『吾妻鏡』において、義経の郎党・武蔵坊弁慶は、その名が数カ所に見えるだけの、数多いる従者の一人に過ぎない 1 。しかし『義経記』では、弁慶はその出自から義経との運命的な出会い、そして衣川での壮絶な「立ち往生」に至るまで、その生涯が詳細に、かつ英雄的に描かれ、主君への忠義を貫く国民的英雄へと昇華されている。同様に、白拍子の静御前も、『吾妻鏡』では捕縛され、鎌倉で舞を披露した事実が淡々と記されるのみだが 18 、『義経記』では義経との悲恋のヒロインとして、その物語が豊かに肉付けされている。

この対比は、『義経記』が史実を忠実に記録することを目的としたのではなく、民衆の心に響く特定の人間像を創造し、共感を呼ぶ物語を構築することを意図した、まぎれもない「文学作品」であることを示している。戦国時代の読者や聴衆が享受していたのは、歴史そのものではなく、巧みに構築された「伝説」だったのである。

【表1:主要文献における義経像の比較分析】

$$\begin{array}{|l|l|l|l|l|l|} \hline \textbf{文献名} & \textbf{義経像} & \textbf{弁慶の役割} & \textbf{静御前の役割} & \textbf{源平合戦の描写} & \textbf{全体的基調} \\ \hline \textbf{『吾妻鏡』} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}有能だが、命令違反を\\ 犯す指揮官\end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}名前が数回登場する\\ 従者の一人 [14, 17]\end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}捕縛され舞を披露した\\ 事実を記録 18 \end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}鎌倉方の視点からの\\ 戦況記録\end{tabular} & \text{公式記録、客観的} \\ \hline \textbf{『平家物語』} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}天才的、時に非情な\\ 軍略家 [20, 21]\end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}存在はするが、主要な\\ 登場人物ではない\end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}物語の一部を彩る\\ 悲劇の女性\end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}合戦の壮大さ、平家の\\ 滅亡を叙事詩的に描写\end{tabular} & \text{叙事詩的、仏教的無常観} \\ \hline \textbf{『義経記』} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}美化された悲劇の\\ 貴公子 [8, 22]\end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}物語の中心人物。忠義\\ の化身として創造 [1]\end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}悲恋のヒロインとして\\ 劇的に描かれる 23 \end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}意図的に省略・簡略化\\ され、個人の悲劇に焦点\\ \text{[10]}\end{tabular} & \text{哀悼的、判官贔屓} \\ \hline \end{array}$$

第三章:創造された登場人物像—英雄、忠臣、そして悲劇の装置

『義経記』の魅力は、その登場人物たちの鮮烈なキャラクター造形に負うところが大きい。作者(たち)は、歴史上の人物に大胆な脚色を加え、読者の感情移入を促す象徴的な存在へと昇華させた。

悲劇の英雄、源義経

物語の主人公である義経は、徹底的に美化されている。『平家物語』の一部伝本に見られる「背が低く、色白で前歯が出ている」といった現実味のある容姿の描写 22 は完全に姿を消し、誰もが魅了される容姿端麗な貴公子として描かれる 8 。しかし、物語が後半に進むにつれて、彼の人物像は複雑な陰影を帯びる。平家を滅ぼした軍才の輝きは影を潜め、兄・頼朝に追われる身となると、優柔不断で決断力に欠け、しばしば部下を苛立たせる人間的な弱さを見せるようになる 23 。この「不完全さ」こそが、超人的な英雄ではなく、苦悩し、過ちを犯す一人の人間としての義経を浮かび上がらせ、読者の深い同情と共感を誘う重要な要素となっている。

忠義の化身、武蔵坊弁慶

『義経記』が創造した最大の功績は、武蔵坊弁慶というキャラクターであろう。前述の通り、『吾妻鏡』ではほとんど無名の存在であった弁慶は 14 、本作においてその出自から最期までが完全に物語として創作された。巻第三は、その大半が弁慶の物語に割かれており、「弁慶記」とも呼ばれるほどである 10 。熊野の別当の子として鬼のような姿で生まれ、比叡山では手に負えないほどの乱暴者として振る舞い、やがて京の五条の橋(『義経記』では五条天神と清水寺)で義経と運命的な出会いを果たし、主従の契りを結ぶ 24 。

以降、弁慶は義経の忠実な守護者として、その怪力と知略で幾多の困難を乗り越えていく。特に、奥州へ落ち延びる際の「安宅の関」での活躍や、衣川の館での壮絶な「立ち往生」は、主君への絶対的な忠誠を象徴する名場面として後世に語り継がれた。弁慶は、義経の悲劇性を際立たせると同時に、武士が理想とする「忠義」そのものを体現する存在として、物語に不動の核を与えている 23 。

物語を彩る女性たち

『義経記』における女性たちは、単なる男性中心の物語の添え物ではない。彼女たちの悲劇は、義経の運命と深く結びつき、物語全体に深い情感と哀愁をもたらしている。

義経の母である 常盤御前 は、物語の冒頭、平治の乱で夫・義朝が敗死した後、我が子たちの命を救うために、敵将である平清盛の妾となることを甘んじて受け入れる 24 。この母の自己犠牲と受難は、義経の生涯にわたる悲劇の序章として、物語の基調を決定づけている。

義経の愛妾である 静御前 は、悲恋のヒロインとしての役割を担う。吉野山での涙の別れ、捕らえられた後の鎌倉・鶴岡八幡宮での頼朝の前での舞、そして義経の子を産むも由比ヶ浜に捨てられるという悲痛な運命は、義経の没落の物語に個人的な悲しみの次元を加える 23 。彼女の毅然とした態度と深い愛情は、義経という人物の魅力を一層引き立てる効果を持つ。

絶対悪としての梶原景時

物語において、義経の悲劇を決定づける重要な装置として機能するのが、梶原景時の存在である。景時は、義経の戦功を妬み、頼朝に絶えず讒言(ざんげん)を繰り返す人物として、徹底的な悪役として描かれる 23 。屋島合戦での「逆櫓(さかろ)論争」に始まり、義経の行動をことごとく曲解して報告することで、兄弟の間に修復不可能な亀裂を生じさせる。

景時という明確な「悪」を設定することにより、義経の悲劇は単なる運命のいたずらや本人の性格的欠陥によるものではなく、他者の悪意によってもたらされた「不当な悲劇」であるという構図が強化される。これにより、読者は心置きなく義経に同情し、頼朝や景時に憤りを向けることが可能になる。景時は、読者の「判官贔屓」の感情を最大限に増幅させるための、不可欠な触媒なのである 23 。

第二部:戦国時代における『義経記』の享受と影響

第一章:物語の享受形態—武将の教養から民衆の娯楽へ

室町時代に成立した『義経記』は、戦国時代を通じて多様な形態で享受され、武士階級から庶民に至るまで、日本の社会と文化に深く浸透していった。その享受のされ方は、単一のテキストとしてではなく、様々なメディアを通じて展開される、いわば「メディアミックス」的な広がりを見せた。

武将たちの読書と教養

戦国時代の武将たちは、武勇一辺倒の人物ではなく、多くが古典や軍学、歴史物語に親しむ教養人であった。『太平記』や『曽我物語』と並び、『義経記』は英雄伝記物語として、彼らの間で広く愛読された記録が残っている 28 。彼らは、義経の奇抜な戦術や弁慶の忠義といった物語の内容から、実戦的な教訓や家臣への統率術を学ぼうとした。それと同時に、登場人物たちの栄光と没落、その鮮やかな生き様や潔い死に様に自らの人生を重ね合わせ、深い感慨を得ていた 28 。戦国武将にとって、物語の鑑賞は単なる娯楽ではなく、自らの生き方や死に方を省みるための、真剣な精神的営為だったのである。

芸能による大衆化

一方、識字率が限られていた当時の社会において、大多数の庶民にとって『義経記』の世界は、文字ではなく芸能を通じて享受されるものであった。この芸能による伝播が、義経伝説を国民的な物語へと押し上げる原動力となった。

- 能と幸若舞: 能楽の世界では、『義経記』巻七の北陸落ちの逸話を題材とした『安宅』が創作され、その緊迫したドラマツルギーで絶大な人気を博した 4 。また、武士階級に特に好まれた芸能である幸若舞では、義経の最期を勇壮かつ悲壮に描く『高館』や、母・常盤の苦難を描く『伏見常盤』といった演目が盛んに上演された 32 。これらの芸能は、『義経記』の物語をダイジェストし、その最も劇的な部分を視覚的・聴覚的に体験させることで、物語の感動を増幅させた。

- 御伽草子から近世芸能へ: 『義経記』の物語は、室町時代に流行した短編物語群である「御伽草子」にも取り入れられ、『義経奥州下り』や、義経が鬼の島へ渡る冒険譚『御曹子島渡』といった作品が生まれた 35 。これらの物語は、より平易で娯楽性の高い形で義経伝説を広めた。そして、この流れは江戸時代に入るとさらに加速し、人形浄瑠璃や歌舞伎の世界で『義経千本桜』に代表される「判官物」という一大ジャンルを形成するに至る 3 。

このように、『義経記』の物語は、書物、謡、舞、語りといった多様なメディアを通じて、社会のあらゆる階層に届けられた。武将が書斎で読む『義経記』と、民衆が芝居小屋で観る『安宅』は、表現形式こそ違えど、同じ「義経伝説」という共通の文化体験を生み出した。この重層的な享受構造こそが、義経という人物を時代や階級を超えた文化的アイコンへと押し上げた要因である。

【表2:『義経記』メディアミックスの世界—主要な翻案と享受層】

$$\begin{array}{|l|l|l|l|l|} \hline \textbf{ジャンル} & \textbf{代表作} & \textbf{『義経記』の核となる要素} & \textbf{主な享受層} & \textbf{主題的焦点} \\ \hline \textbf{能} & \text{『安宅』、『船弁慶』、『橋弁慶』} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}安宅の関越え、都落ち、\\ 弁慶との出会い [4, 29]\end{tabular} & \text{武家、公家} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}心理的緊張、忠義、\\ 無常観\end{tabular} \\ \hline \textbf{幸若舞} & \text{『高館』、『伏見常盤』} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}義経の最期、母・常盤の\\ 苦難 [32, 33]\end{tabular} & \text{主に武士階級} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}武勇、悲劇的英雄像、\\ 死に至る忠誠\end{tabular} \\ \hline \textbf{御伽草子} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}『御曹子島渡』、\\ 『義経奥州下り』\end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}義経の冒険、奥州への\\ 逃避行 35 \end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}より広範な層(女性、\\ 子供を含む)\end{tabular} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}冒険、恋愛、\\ 伝奇的要素\end{tabular} \\ \hline \textbf{浄瑠璃・歌舞伎} & \text{『義経千本桜』} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}義経伝説全体を大胆に\\ 脚色 [3, 37]\end{tabular} & \text{都市の町人} & \begin{tabular}[c]{@{}l@{}}壮大なスペクタクル、\\ 忠義、家族の情愛\end{tabular} \\ \hline \end{array}$$

第二章:戦国武将が読み解いた「義経」—戦術の天才か、政治の素人か

戦国時代の武将たちは、『義経記』に描かれる義経像を、二つの異なる側面から読み解いていた。一つは驚嘆と模倣の対象としての「戦術の天才」、もう一つは痛烈な教訓としての「政治の素人」である。

戦術家としての義経—奇襲と機動の発想源

義経が源平合戦で見せた戦術は、当時の合戦の常識を覆す革新的なものであった。『義経記』や、その影響を受けた物語群が描く、一ノ谷における「鵯越の逆落とし」や、屋島合戦における「嵐の渡海」といったエピソードは、寡兵をもって大軍を打ち破るための奇襲、機動力、そして心理戦の重要性を鮮やかに示している 21 。

これらの戦術思想は、まさに下剋上を目指す戦国武将たちにとって、この上ない手本となった。例えば、桶狭間の戦いで今川義元を討ち取った織田信長の電撃的な奇襲作戦は、義経の戦術思想と通底するものがある。敵の意表を突き、常識外れの発想で戦局を覆す義経の姿は、旧来の権威や戦法にとらわれずに実力でのし上がろうとする戦国の気風と完全に合致していた。彼らにとって『義経記』は、単なる過去の物語ではなく、自らの勝利を導くための実践的な「戦術の教科書」として、真剣に読み解かれたのである 41 。

政治家としての義経—組織論的失敗の教訓

一方で、義経の生涯は、一個の軍団や国家を率いる戦国大名にとって、極めて重要な反面教師でもあった。戦場での輝かしい功績とは裏腹に、彼の政治的感覚の欠如は致命的であった。最大の失敗は、平家滅亡後、兄であり源氏の総大将である頼朝の許可を得ずに、後白河法皇から勝手に官位を授かったことである 40 。これは、頼朝が構築しようとしていた御家人体制という新たな武家社会の秩序を根底から揺るがす、重大な組織内規律違反であった。

さらに、頼朝が派遣した軍監・梶原景時とことごとく対立し、組織内の人間関係を円滑に保つ努力を怠ったことも、彼の孤立を深める一因となった 23 。戦国大名たちは、家臣団の掌握と統率に最も心を砕いていた。彼らの視点から見れば、義経の行動は、いくら戦の天才であっても、組織の和を乱し、指導者の権威を損なう、決して許されないものであった。

「戦には勝ったが、政(まつりごと)に敗れた」義経の悲劇は、武力だけでなく、政治力、組織運営能力こそが天下を制する鍵であることを、戦国武将たちに痛切に教え込んだ。彼らは『義経記』を読みながら、義経の戦術に喝采を送りつつも、その政治的末路に我が身を重ね、組織の長としての冷徹な判断の重要性を学んだのである。

第三章:「判官贔屓」の精神と武士道—忠義と滅びの美学

戦国時代は、主君への忠誠が絶対ではなく、実利や家の存続のためには裏切りも辞さない「下剋上」が常態化した時代であった 46 。このような現実の中で、『義経記』が描く絶対的な忠義や滅びの美学は、逆説的に強い輝きを放ち、武士たちの精神世界に大きな影響を与えた。

下剋上の世における「忠義」の理想形

現実の主従関係が流動的で、昨日の主君が今日の敵となることも珍しくない戦国社会において、『義経記』が描く弁慶の忠義は、失われた、あるいは手の届かない「理想」として武士たちの心を捉えた。いかなる逆境にあっても主君・義経を裏切らず、身を挺して守り抜き、最期は主君の自害の時間を作るために立ったまま絶命する弁慶の姿は、絶対的な忠誠の化身であった。

この物語は、武士たちにとって二重の意味を持っていた。一つは、過酷な現実からの一時的な逃避であり、理想の主従関係への憧憬を満たすものであった。もう一つは、より実践的な意味合いである。大名たちは、自らの家臣たちに弁慶のような絶対的な忠誠を求めた。物語を通じて「忠義」の理想形を家臣たちに刷り込むことは、主君への求心力を高め、組織の結束を固めるための有効な教育的手段でもあった。

高天神城の逸話—死を前にした兵士たちの共感

『義経記』の物語が、戦国武士の死生観にどれほど深く浸透していたかを象徴する逸話がある。天正9年(1581年)、徳川家康の軍勢に包囲され、兵糧も尽き果て落城を目前にした高天神城の武田軍兵士たちが、家康に対し、今生の思い出に幸若舞の『高館』を舞ってほしいと願い出たという記録である 33 。

『高館』は、藤原泰衡の大軍に攻め寄せられ、義経主従が衣川の館で壮絶な最期を遂げる様を描いた、悲壮感に満ちた演目である。明日をも知れぬ命の武田軍兵士たちが求めたのは、明るい喜劇や勝利の物語ではなかった。彼らは、圧倒的な敵の前に潔く散っていく義経主従の姿に、自らの運命を重ね合わせたのである。

この逸話は、戦国武士にとって「死」がいかに日常的であったか、そして、その死にいかにして「意味」や「名誉」を与えるかを真剣に考えていたかを示している。単なる犬死にではなく、悲劇の英雄として物語られる義経のように、美しく、意味のある死を迎えたい。その願いが、『高館』の上演を求めさせたのである。『義経記』とその派生作品は、彼らにとって、自らの死を「滅びの美学」へと昇華させ、無惨な現実を乗り越えるための、強力な精神的支柱となっていた。

第三部:『義経記』が戦国時代に投影した価値観

『義経記』が戦国時代に広く受容された背景には、この物語が当時の人々が直面していた根本的な価値観の対立を映し出していたという側面がある。それは「個人の武勇」と「家の存続」という、時に相容れない二つの価値観の相克であった。

第一章:個人の武勇と「家」の存続—相克する価値観

戦国の至上命題「御家存続」

戦国時代の大名や武士にとって、最も重要な価値は「家(いえ)」の存続と繁栄であった 50 。ここでの「家」とは、単なる血縁家族ではなく、家臣団や領地を含む運命共同体を指す。個人の武勇や名誉も、この「家」の存続に貢献してこそ意味を持つものであり、それに反する行動は、たとえ善意から出たものであっても許されなかった。この「家」を中心とする組織論理の視点から『義経記』を読み解くと、義経と頼朝の評価は、一般的な「判官贔屓」とは全く異なる様相を呈してくる。

組織防衛者としての頼朝

「判官贔屓」の視点では、頼朝は功績ある弟に嫉妬し、讒言を信じて冷酷に粛清した狭量な人物として描かれる。しかし、戦国大名の冷徹なリアリズムの視点に立てば、頼朝の行動は、組織の長として極めて合理的かつ必然的な政治判断であったと解釈できる。

義経が頼朝の許可なく朝廷から官位を受けた行為は、個人の功名心を満たすものであったかもしれないが、同時に、頼朝が心血を注いで築き上げつつあった、鎌倉殿を頂点とする御家人体制という新たな武家社会の「秩序」を内部から破壊しかねない、重大な違反行為であった 44 。もしこの身勝手な行動を許せば、他の有力御家人たちも同様に勝手な行動を取り始め、組織はあっという間に空中分解してしまう。

頼朝が義経を排除したのは、組織の分裂を防ぎ、指導者としての権威と秩序を維持するための、苦渋に満ちた決断であった。戦国武将たちは、物語の悲劇性に涙しながらも、その裏にある冷徹な政治力学を理解していたはずである。彼らにとって、戦場で模範とすべきは義経の戦術であったかもしれないが、組織を率いる指導者として学ぶべきは、むしろ頼朝の非情なまでの現実主義であった。義経の悲劇は、個人の突出した才能が、組織の論理と衝突した際に必然的に起こる結末として、彼らにとって生々しい教訓となったのである。

第二章:伝説の再生産と鎮魂—英雄不死への願い

『義経記』が人々の心を捉えて離さなかったもう一つの理由は、それが人々の根源的な願い、すなわち「英雄に死んでほしくない」という想いと、「非業の死を遂げた魂を鎮めたい」という信仰に応える物語であったからだ。

「義経北行伝説」の発生

義経の悲劇的な最期は、人々の心に深い空虚感と喪失感をもたらした。その感情が、やがて「義経は衣川では死んでいなかった」という英雄不死の願望を生み出す。この願望が物語として結晶化したのが、「義経北行伝説」である。義経は平泉を脱出して北へ向かい、蝦夷地(北海道)へ渡り、さらには大陸にまで到達してチンギス・ハーンになったという、壮大なスケールの生存伝説である 54 。

この伝説は、学術的には荒唐無稽なものとして否定されているが、それが生まれた背景には、悲劇の英雄の死を悼み、その再生と復活を願う、戦乱の世に生きた人々の強い「判官贔屓」の心性があった 55 。物語の中でなら、英雄は死なずに生き続けることができる。この伝説の再生産は、過酷な現実を生きる人々にとって、一種の精神的な救済として機能した。

物語による鎮魂の機能

日本の古来の信仰には、非業の死を遂げた者の魂は怨霊となってこの世に災いをもたらすという思想が根強く存在する。そのため、彼らの魂を慰め、鎮める(鎮魂)ための儀式や物語が重要視されてきた。『平家物語』をはじめとする軍記物語の「語り」は、単なる歴史の伝承ではなく、戦いに敗れ、滅び去った者たちの魂を鎮めるという、宗教的・社会的な役割を担っていたと考えられている 11 。

戦死者が日常的に生まれる戦国時代において、この鎮魂の思想はより切実な意味を持っていた。義経のような悲劇の英雄の物語を語り、聞き、後世に伝えていく行為は、無数の戦死者たちの魂を慰め、社会全体の精神的な安定を保つための、重要な文化的営為であった。義経伝説が、熊野信仰を奉じる山伏などの宗教者によって語り広められたという説は 29 、物語と鎮魂の信仰が、いかに密接に結びついていたかを示唆している。人々は義経の物語に、単なる娯楽以上の、魂の救済と安寧を求めていたのである。

結論:乱世の鏡として—『義経記』の不朽の魅力

本報告書で詳述してきたように、『義経記』は戦国時代という、その成立期とは精神的風土を大きく異にする時代において、極めて多層的な意味を持つ文化テクストとして受容された。それは単一の物語としてではなく、武将から庶民まで、それぞれの階層や立場に応じて異なる読み解きを許容する、豊潤な文化的装置として機能したのである。

戦国武将にとって、それは敵の意表を突く奇襲戦術の「教科書」であり、同時に、組織の論理を軽視した者の末路を示す政治的な「反面教師」でもあった。下剋上が横行する現実の中で、弁慶が体現する絶対的な「忠義」は、家臣に求めるべき理想として掲げられ、義経主従の悲壮な最期は、自らの死に意味と名誉を与えるための「滅びの美学」の脚本となった。

一方で、民衆にとって、この物語は能や幸若舞、後の浄瑠璃や歌舞伎といった芸能を通じて享受される、最高の娯楽であった。そして、その根底には、悲劇の英雄への尽きせぬ同情「判官贔屓」と、非業の死を遂げた魂を鎮め、その再生を願う鎮魂の祈りが深く横たわっていた。

なぜ、実力主義とリアリズムが支配する戦国時代の人々が、この理想化された悲劇の物語にこれほどまでに強く惹かれたのか。その答えは、物語が現実からかけ離れていたからこそ、過酷な現実を生き抜くための精神的な支柱、実践的な教訓、そして根源的な慰めを提供したからに他ならない。乱世の武将たちは、『義経記』という鏡の中に、自らの理想と現実、希望と絶望、そして生と死を映し出し、そこから明日を戦うための力と、潔く死ぬための覚悟を汲み取っていたのである。この、時代精神との深く、そして多面的な共鳴こそが、『義経記』という作品の不朽の魅力の源泉であると言えよう。

引用文献

- 18.義経記 - 歴史と物語:国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/18.html

- 義経記(ギケイキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%BE%A9%E7%B5%8C%E8%A8%98-50226

- 義経記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E7%B5%8C%E8%A8%98

- 義経記|国史大辞典・世界大百科事典・日本古典文学全集・東洋文庫 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=986

- 軍記物語(グンキモノガタリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BB%8D%E8%A8%98%E7%89%A9%E8%AA%9E-58308

- 20939 - 国書データベース https://kokusho.nijl.ac.jp/work/20939

- 江戸期以前日本出版文化史年表 | NDLギャラリー | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/gallery/chronology

- 京都大学所蔵資料でたどる文学史年表: 義経記 https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00013277/explanation/gikei

- 大宮図書館の貴重資料 https://library.ryukoku.ac.jp/Guide/burari_70/omiyakicho

- 義経記 https://hamasakaba.sakura.ne.jp/u03gikeiki/

- 義経記 | 書物で見る日本古典文学史 https://www.nijl.ac.jp/etenji/bungakushi/contents/detail/detail03-02_007.html

- 【NPO書評】義経記 (現代語で読む歴史文学)|山田泰久@キフクリエイター - note https://note.com/yasuhisayamada/n/ndafdabd9d42d

- 義経記 https://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/enc/genre/02-reki/reki0202_001.html

- 怪力の僧兵!佳久創演じる弁慶って実在したの?【鎌倉殿の13人】 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/187667/

- 弁慶|日本架空伝承人名事典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1894

- 源平とその周辺 第2部:第45回 弁慶の物語(1) - 湘南ジャーナル https://shonan-journal.com/magazine/13735/

- 武蔵坊弁慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E5%9D%8A%E5%BC%81%E6%85%B6

- 吾妻鏡における静御前とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%90%BE%E5%A6%BB%E9%8F%A1%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%9D%99%E5%BE%A1%E5%89%8D

- 静御前 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%99%E5%BE%A1%E5%89%8D

- 判官贔屓される源義経は平家物語から?義経に同情的な理由も解説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/206624/

- 戦国時代の有名な奇襲戦術12選【実例で紹介】 - チャンバラ合戦 https://tyanbara.org/column/28980/

- 『義経記』における義経像 - FC2 http://kurekiken.web.fc2.com/data/2002/020510c.html

- ﹃ 義 経 記 ﹄ にみる義経伝説の魅力 http://rp-kumakendai.pu-kumamoto.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/1482/1/3202_ueyama_11_16.pdf

- 源義経の一代記的作品『義経記』 各章段の簡単なあらすじ|えみーる https://note.com/dxz/n/nca1ad4f1471a

- 「武蔵坊弁慶」物語によって伝説化された源義経の郎党 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1228

- 常盤御前~源義経の母~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/jinbutu/tokiwa.html

- B2-0 常盤御前... - 文化情報ポータル http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/TR02/2017/11/post-60.html

- 古典への招待 【第46回:戦国武将の「平家」享受】 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/articles/koten/shoutai_46.html

- 「安宅」鼎談 - 友枝家の能 https://tomoeda-kai.com/message_topics/966/

- 芸能の在る処 〜伝統芸能入門講座2024〜 学ぶ編レポート 能『安宅』『蝉丸』『巴』で学ぶ、“土地と芸能の密接な関係”|コラム&アーカイヴ|ロームシアター京都 https://rohmtheatrekyoto.jp/archives/dentougeinounyuumon_manabu_2024/

- 能・演目事典:安宅:あらすじ・みどころ - the-Noh.com https://www.the-noh.com/jp/plays/data/program_009.html

- 幸若舞演目概要(令和 6 年 1 月 20 日上演分) https://www.city.miyama.lg.jp/s002/shisei/090/100/010/3.kowakamaiprogram.pdf

- 幸若舞|越前町 織田文化歴史館 - 丹生郡 https://www.town.echizen.fukui.jp/otabunreki/panel/06.html

- #88 文月 義経は生きて北へ逃れた?―蝦夷地から成吉思汗まで―⑨ – えさし郷土文化館 https://www.esashi-iwate.gr.jp/bunka/column/088/

- 御伽草子を描いた絵巻 | NDLギャラリー | 国立国会図書館 https://ndlsearch.ndl.go.jp/gallery/emaki/14

- 作品を知る「御曹子島渡」 - 中世絵話集め~絵とともに楽しむ物語~ https://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/historystation/digital-exhibitions/ebanashi/ka0006.html

- 判官贔屓と義経信仰 - 文楽編・義経千本桜|文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc24/haikei/sousaku/3a2.html

- 歴史教養としての軍記物 - 文楽編・義経千本桜|文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc24/haikei/sousaku/3a1.html

- 源義経が最低限の兵力で制した屋島奇襲戦が、勝利以上にもたらしたもの - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/70034

- 源義経の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/8097/

- 源義経の天才的戦術による大勝利がもたらした、鎌倉方の大きな問題とは? - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/69780

- 戦術・戦略の天才“源義経” - Medium https://medium.com/@sotsuhico/%E6%88%A6%E8%A1%93-%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%81%AE%E5%A4%A9%E6%89%8D-%E6%BA%90%E7%BE%A9%E7%B5%8C-b38886794f31

- 源義経は評価されすぎ?その陰に隠れて功績が知られていない「ある人物」 https://diamond.jp/articles/-/299497

- 源義経|国史大辞典・世界大百科事典・日本架空伝承人名事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1156

- 義経の奇襲が有名な「屋島の戦い」の背景と戦況|義経失脚に繋がる逆櫓論争も解説【日本史事件録】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1063205

- 武士道:その本質、歴史的変遷、そして現代的意義 | インディ・パ | 生成AI教育・研修・コンサルティング https://indepa.net/archives/9974

- 「主君が無能なら見限れ」戦国武士のドライすぎる忠義観―“SHOGUN”の時代考証家が語る https://www.gentosha.jp/article/27775/

- 今川家・武田家に仕えた岡部元信が辿った生涯|高天神城で徳川軍に玉砕した忠義者【日本史人物伝】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1136309/2

- 徳川家康と幸若舞 - こうわか舞 http://takeuchiteruo.seesaa.net/article/448226799.html

- 於万の方(長勝院) 戦国の姫・女武将たち/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46512/

- 【10大戦国大名の実力】戦国大名と「家」の基礎知識 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2021/11/13/125846

- 戦国時代における大義滅親の軌跡 - 株式会社stak https://stak.tech/news/20259

- 10分で読める観光と歴史の繋がり 源頼朝と源義経の対立、鎌倉幕府誕生から源氏将軍家三代で滅亡。ゆかりの日本三大八幡宮・鎌倉 鶴岡八幡宮・京都建仁寺・国宝の知恩院 - 中部観光 https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2021/06/09/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%80%80%E6%BA%90%E9%A0%BC%E6%9C%9D%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E3%81%AE%E9%8E%8C%E5%80%89%E5%B9%95%E5%BA%9C/

- 源義経とチンギス・ハーンは同一人物だった!/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/17534/

- 言い伝えられた平泉 - 平泉の文化遺産 - 岩手県 https://www.sekaiisan.pref.iwate.jp/study/koto-heritage/legend

- 【青森編】「義経北行伝説」の足跡を追う歴史ロマンあふれる旅へ 後編 - 能楽協会 https://www.nohgaku.or.jp/journey/media/hiraizumi/yoshitsune_02

- 八戸市内に残る 「義経北行伝説」 - VISIT HACHINOHE https://visithachinohe.com/stories/yoshitsune/

- 判官贔屓 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E5%AE%98%E8%B4%94%E5%B1%93

- 戦争と怨霊 | 兵庫県立歴史博物館:兵庫県教育委員会 https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/digital_museum/legend3/story3/journey3/

- 義経伝説と熊野信仰 Legend of Minamoto Yoshitsune and the Kumano Faith https://hirosaki.repo.nii.ac.jp/record/2561/files/BFEduHirosaki_114_43.pdf