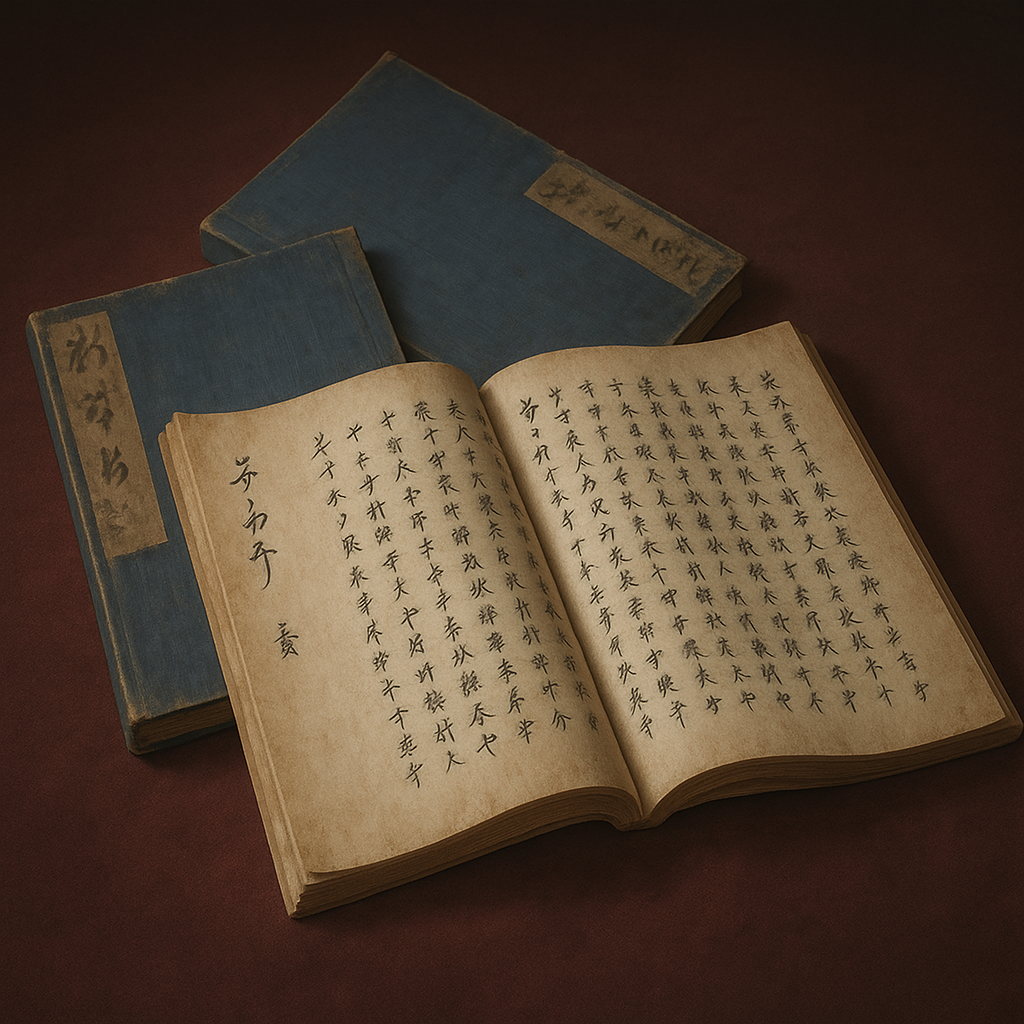

臥雲日件録

瑞渓周鳳の『臥雲日件録』は、室町幕府の腐敗と応仁の乱前後の社会を克明に記録。戦国乱世への転換期を禅僧の視点から捉えた貴重な史料。

『臥雲日件録』に観る戦国前夜の相貌:禅僧の眼が捉えた室町幕府の黄昏

序論:『臥雲日件録』の歴史的価値

室町時代中期の禅僧、瑞渓周鳳(ずいけいしゅうほう)によって記された日記『臥雲日件録(がうんにっけんろく)』は、単なる一知識人の日々の記録ではない。それは、足利義政の治世下で徐々に権威を失い、応仁・文明の乱という未曾有の内乱を経て、百年にわたる戦国乱世へと突入していく「構造的転換期」を、同時代人の鋭敏な視座から克明に記録した、比類なき価値を持つ一次史料である 1 。本書は個人の備忘録の範疇を遥かに超え、時代の病巣を冷静に観察し、その兆候を書き留めた「診断書」としての性格を色濃く帯びている。

一般に『臥雲日件録』は、足利義政の寵臣を「三魔」と断じた辛辣な幕政批判や、節分の豆まきの様子を記した風俗史料として知られている 2 。しかし、これらの著名な逸話は、日記が内包する巨大な歴史的情報の氷山の一角に過ぎない。本報告書では、これらの個別の事象を、室町幕府の権威失墜、公的秩序の弛緩、そして来るべき戦国乱世の萌芽という、より広大で深刻な歴史的文脈の中に位置づけ直すことを目的とする。

多くの戦国時代の史料が、合戦の勝敗や大名の興亡といった動乱の「結果」を詳述するのに対し、『臥雲日件録』の真価は、なぜ日本社会がそのような時代に突入せざるを得なかったのか、その「原因」と「過程」を社会の細部に至るまで記録している点にある。日記がカバーする期間は、文安3年(1446年)から文明5年(1473年)に及び、戦国時代の幕開けを告げる応仁の乱(1467年勃発)の前後を完全に包含している 1 。これは、日記の大半が、戦乱という「結果」が社会の全面に顕在化する直前の、既存の秩序が内側から静かに、しかし確実に崩壊していく過程を捉えていることを意味する。ここに記録された政治の腐敗、社会の不安、そして文化の動揺は、戦国乱世という激動期を準備した土壌そのものであった。したがって、本書は戦国時代を理解するための不可欠な「前史」として、極めて重要な意味を持つのである。

第一章:著者・瑞渓周鳳:乱世を見つめた禅僧の生涯

『臥雲日件録』の価値を理解するためには、まずその著者である瑞渓周鳳という人物の特異な立ち位置を把握せねばならない。彼は単なる傍観者ではなく、時代の動乱の中心近くに身を置き、その崩壊過程を内側から見つめた当事者であった。

1.1 出自と経歴:堺から五山禅林の頂点へ

瑞渓周鳳は、明徳2年/元中8年(1391年)に和泉国堺に生を受けた 5 。俗姓は伴氏と伝わる 7 。彼の出自である堺という都市は、当時の日本において特筆すべき場所であった。日明貿易や南蛮貿易の拠点として、旧来の荘園制とは異なる新しい経済論理が支配する、国際的で先進的な自治都市として繁栄していた。このような環境で育ったことが、周鳳に伝統的な価値観に囚われない広い視野を与えた可能性は高い。

しかし、彼の幼少期は平穏ではなかった。応永の乱の戦火に巻き込まれ、10歳で父を失うという悲劇に見舞われる 7 。この原体験は、彼が生涯にわたって戦乱の無情さと、それがもたらす秩序の破壊を深く認識する素地となったであろう。父の死後、京都の相国寺の禅僧・無求周伸(むきゅうしゅうしん)を頼って出家し、仏門の道を歩み始める 7 。

彼の学識と才覚は群を抜いており、やがて臨済宗五山派の碩学として頭角を現す。景徳寺、等持寺の住持を歴任した後、相国寺に住し、鹿苑院(金閣)の塔主となる 5 。さらには、五山禅僧の最高位である僧録司(そうろくし)に前後三度も就任するという異例の栄誉に浴した 8 。これは、彼が当代随一の学識と、複雑な禅林の統治を担う高度な政治的能力を兼ね備えた傑物であったことを何よりも雄弁に物語っている。

1.2 将軍の側近として:足利義教・義政との関係

周鳳の非凡さは、時の最高権力者である室町将軍からも深く信頼された点に現れている。彼は、万人恐怖の独裁政治を敷いたとされる六代将軍・足利義教と、文化・芸術に傾倒し政治を顧みなかったと評される八代将軍・足利義政という、全く対照的な二人の将軍に重用された 5 。

義教の時代には、関東公方・足利持氏と関東管領・上杉憲実の対立を調停する使者を務めるなど、幕府の重要な政治的課題に関与した 5 。一方、義政の時代には、その文筆の才を高く評価され、幕府が明や李氏朝鮮と取り交わす外交文書の起草という国家の枢機に携わった 5 。性格の異なる二人の将軍から等しく信任を得たという事実は、周鳳が、厳格な統治にも、弛緩した治世にも対応できる、極めて高度な政治感覚と柔軟なバランス感覚を保持していたことを示唆する。彼は単なる宗教家ではなく、国家の意思決定プロセスに深く関与する、卓越した専門官僚(テクノクラート)としての側面も持っていたのである。

1.3 外交顧問としての顔:『善隣国宝記』の編纂

周鳳の知性と国家観を最もよく示すのが、彼が編纂した『善隣国宝記(ぜんりんこくほうき)』である 5 。文正元年(1466年)から文明2年(1470年)頃にかけて成立したこの書物は、古代から室町中期に至る日本と中国・朝鮮との外交関係をまとめた、日本初の体系的な外交史書として高く評価されている 10 。

幕府の命により外交文書を作成するにあたり、先例を調査・収集したことが編纂の動機とされるが、本書は単なる資料集に留まらない 12 。特に注目すべきは、三代将軍・足利義満が明の皇帝から「日本国王」として冊封され、臣下として朝貢貿易を行った外交姿勢を、周鳳が批判的な論調で記述している点である 7 。これは、周鳳が幕府の中枢にありながらも、それに盲従することなく、国家の対等性や尊厳を重んじる独自の歴史観・国家観を抱いていたことを示す重要な証左である。この批判精神こそが、『臥雲日件録』に散見される辛辣な幕政批判の精神的背景を形成しており、彼の記録者としての冷徹な眼差しを理解する上で不可欠な要素となる。

周鳳の生涯を俯瞰すると、彼が二つの相克する世界の狭間に立っていたことが浮かび上がる。彼は室町幕府という公的な「秩序」の最高位に連なり、その維持と発展に尽力する「守護者」であった。将軍に仕え、禅林を統括し、国家の外交を担う彼の行動は、すべてこの既存秩序の枠内での活動である 5 。しかし同時に、彼はその秩序がもはや有効に機能せず、内側から崩壊していく現実を誰よりも間近で目撃する「証人」でもあった。彼の出身地である堺は、旧来の荘園制とは異なる新しい経済原理で動く都市であり、彼はその活力を知っていた 6 。そして彼の日記は、幕府という旧秩序が「三魔」のような私的な人間関係によって蝕まれ、民衆レベルでは合理性を超えた俗信が蔓延し、最終的には応仁の乱という物理的な暴力によって徹底的に破壊される様を、冷徹に記録していくことになる 2 。周鳳は、旧秩序の理想を信じ、その回復のために働きながらも、その足元から新しい、あるいは混沌とした時代の力がすべてを突き崩していく現実を痛切に感じていた。彼の日記は、その葛藤と絶望の記録でもあるのだ。

表1:瑞渓周鳳の生涯と『臥雲日件録』、及び関連する歴史的出来事の年表

|

西暦 (和暦) |

周鳳の年齢 |

瑞渓周鳳の主な動向と『臥雲日件録』の記述 |

日本の主な歴史的出来事 |

|

1391 (明徳2) |

0歳 |

和泉国堺に生まれる。 |

南北朝合一。 |

|

1404 (応永11) |

13歳 |

京都相国寺の無求周伸を頼り上洛。 |

- |

|

1428 (正長元) |

37歳 |

- |

足利義教、6代将軍に就任。 |

|

1438 (永享10) |

47歳 |

将軍義教の使者として関東の調停に赴く。 |

永享の乱。 |

|

1441 (嘉吉元) |

50歳 |

- |

嘉吉の乱。足利義教、赤松満祐に暗殺される。 |

|

1446 (文安3) |

55歳 |

『臥雲日件録』の現存する記録が始まる。 |

- |

|

1447 (文安4) |

56歳 |

12月22日条に節分の豆まきの様子を記録。「鬼外福内」の記述。 |

- |

|

1449 (文安6) |

58歳 |

- |

足利義政、8代将軍に就任。 |

|

1455 (康正元) |

64歳 |

1月6日条に「盖政出於三魔也」と記録。 |

享徳の乱が続く。 |

|

1466 (文正元) |

75歳 |

『善隣国宝記』の序文を記す。 |

- |

|

1467 (応仁元) |

76歳 |

応仁の乱勃発。相国寺が戦火で焼失。北山の岩蔵へ避難。 |

応仁の乱勃発(~1477年)。 |

|

1470 (文明2) |

79歳 |

『善隣国宝記』の後書を記し、完成させる。 |

- |

|

1473 (文明5) |

82歳 |

5月8日、示寂。『臥雲日件録』の記録もこの年で終わる。 |

- |

この年表は、周鳳個人のミクロな視点と、室町時代末期のマクロな歴史のうねりを視覚的に対比させることを可能にする。例えば、「三魔」への痛烈な批判が記録された康正元年(1455年)が、義政の治世が始まって間もない時期であったことは、幕政の問題がいかに早くから深刻化していたかを一目で示している。周鳳の記録は、これらの歴史的事件の単なる結果ではなく、その予兆と原因を捉えていたのである。

第二章:『臥雲日件録』の成立と構成:失われた日記と現存する「抜尤」

『臥雲日件録』を史料として扱う上で、その成立過程と現存する形態を正確に理解することは極めて重要である。我々が今日目にすることができるのは、周鳳が記した日記そのものではないからだ。

2.1 原本の姿と抄録の成立

瑞渓周鳳が書き綴った元来の日記は、74冊にも及ぶ膨大なものであったと伝わる 1 。しかし、残念ながらこの原日記は後の時代に散逸し、現存していない 2 。

今日、『臥雲日件録』として知られているのは、原本が失われた後の永禄5年(1562年)、相国寺の僧であった惟高妙安(いこうみょうあん)が、74冊の原日記から重要と思われる箇所を抜き出して一冊にまとめた抄録本である 1 。そのため、この書は正確には『臥雲日件録抜尤(ばつゆう)』と呼ばれる 1 。書名の「臥雲」は周鳳の号(臥雲山人)に由来する 1 。

周鳳がこの長大な日記を執筆した動機の一つとして、彼が深く尊敬していた先達の禅僧、義堂周信(ぎどうしゅうしん)の日記『空華日工集(くうげにっくしゅう)』を模範とした可能性が指摘されている 1 。この事実は、周鳳が自身の記録を単なる日々の備忘録としてではなく、後世に参照されるべき公的な意味を持つものとして意識していたことを強く示唆している。彼は、自らの眼で見た時代の変容を記録し、歴史の証言として残すという明確な意志を持っていたのである。

2.2 抄録という「フィルター」がもたらす史料的課題

『臥雲日件録』が抄録本であるという事実は、史料としての価値を認めつつも、その解釈には慎重な態度を要求する。なぜなら、我々が読んでいるテキストは、抄録者である惟高妙安という「フィルター」を通して選択・編集されたものだからである。妙安が何を基準に記述を選び、何を捨てたのか、その取捨選択の意図は完全には明らかではない。

したがって、我々が接しているのは、周鳳の生の思考や日常のすべてではなく、1562年という時代に生きた妙安の価値観によって再構成されたテキストであるという、史料としての根本的な限界を認識する必要がある。1562年といえば、織田信長が台頭し始め、室町幕府の権威が完全に失墜した戦国時代の真っ只中である。そのような時代状況の中で、妙安は、自身の時代から見て特に興味深い、あるいは教訓的と思われる記事、例えば幕政の腐敗や社会の混乱、珍しい風俗などを中心に抜き出した可能性が高い。その結果、周鳳が日々記していたであろう、より平凡で日常的な記述の多くは、永遠に失われてしまったと推測される。

この事実は、『臥雲日件録抜尤』が二重の歴史的文脈を持つ史料であることを意味する。それは第一に、瑞渓周鳳が生きた15世紀後半の社会情勢や文化を映し出す鏡である。しかし第二に、抄録者・惟高妙安が生きた16世紀後半の人間が、過去(室町中期)のどのような出来事に歴史的価値を見出し、関心を抱いていたかを示す鏡でもあるのだ。

この二重性を意識することで、史料の解釈はより深まる。例えば、妙安が足利義政の治世の乱れや「三魔」の逸話を選んで書き写したとすれば、それは単なるゴシップへの興味からではないだろう。むしろ、「かつての幕府は、このような公私の混同と権力の私物化によって権威を失い、我々が生きるこの乱世を招いたのだ」という、同時代への痛烈な警告や歴史的教訓として、その記述を捉えていた可能性が考えられる。つまり、『抜尤』に残された逸話は、15世紀の当時において「重要だった」だけでなく、戦乱の世に生きた16世紀の人間の視点から振り返っても「重要だと判断された」記事群なのである。この意味で、『臥雲日件録』は、戦国時代の人々が、自分たちの時代の起源をどこに求めていたかを探るための、貴重な手がかりともなりうるのである。

第三章:日記に描かれた室町中期の社会百景

『臥雲日件録』は、政治の中枢から民衆の日常まで、戦国前夜の社会の様相を多角的に描き出している。そこには、崩壊しつつある公的秩序と、その底流でうごめく人々の生々しい息遣いが記録されている。

3.1 政治の腐敗と「三魔」:中央権力の空洞化

本書の中で最も有名な一節が、康正元年(1455年)正月六日条に記された「盖政出於三魔也(けだし、まつりごとはさんまよりいづ)」という記述である 2 。これは、禅僧・竺雲等連(じくうんとうれん)との会話として記録されており、当時の知識人たちの間で共有されていた幕政への危機感を端的に示している。

ここでいう「三魔」とは、八代将軍・足利義政の周囲で絶大な権勢を振るった三人の側近を指す蔑称である。具体的には、義政の乳母であった今参局(いままいりのつぼね)、義政の母・日野重子の従弟にあたる公家の烏丸資任(からすますけとう)、そして幕府の有力者であった有馬持家(ありまもちいえ)の三人である 7 。彼らの名前にいずれも「ま」の音が含まれることから、その専横ぶりを悪魔になぞらえてこう呼ばれた。

この記述の核心は、単なる将軍側近への批判に留まらない。それは、室町幕府の公式な意思決定プロセスが完全に機能不全に陥り、将軍個人の周囲を取り巻く私的な人間関係が国政そのものを左右しているという、体制の構造的欠陥に対する痛烈な告発である。正規の評定や合議ではなく、乳母や縁戚といった、本来政治の表舞台に立つべきでない者たちの意向が政治を動かしている。これは、守られるべき「公(おおやけ)」の秩序が、個人的な関係性という「私(わたくし)」によって侵食される「権力の私物化」に他ならない。このような中央権力の空洞化と公私の混同は、実力さえあれば身分や秩序を覆すことができるという「下剋上」の風潮を準備した、根源的な問題であったと言える。

3.2 民衆の暮らしと信仰:節分の豆まきから伝説・俗信まで

政治の腐敗が進行する一方で、日記は当時の人々の暮らしや精神世界にも光を当てる。

特に有名なのが、節分に関する記述である。文安4年(1447年)12月22日条には、「明日立春、故及昏景家毎散敖豆、因唱鬼外福内四字(明日立春なるが故に、昏景に及びて家毎に豆を散じ、「鬼外福内」の四字を唱う)」とある 3 。これは、「鬼は外、福は内」という掛け声の存在を伝える最古級の記録であり、節分に豆をまいて邪気を祓うという習俗が、この時代にはすでに都の上層階級から庶民の間にまで広く浸透していたことを示している 18 。

さらに日記には、当時の人々が抱いていた多様な信仰や伝説が記録されている。例えば、文安6年(1449年)には、若狭国からやって来たとされる八百歳の老尼(いわゆる八百比丘尼伝説)の噂が都で広まり、人々が争って見物しようとした様子が記されている 4 。また、鳥羽上皇を惑わした絶世の美女・玉藻前の正体が九尾の狐であり、那須野で退治されて殺生石になったという有名な伝説についても、林光寺の住職との会話の中で言及されている 20 。安芸国の厳島神社に関しては、座頭から聞いた話として、その縁起や、祭りの賑わいを神が好むという俗伝などが詳細に書き留められている 14 。

これら一見雑多に見える記録は、極めて重要な意味を持つ。当代随一の学僧であった瑞渓周鳳が、こうした民間で流布する伝説や俗信に強い関心を寄せ、わざわざ日記に書き留めているという事実そのものが、時代の空気を反映しているからだ。政治的な権威が揺らぎ、社会的な不安が増大する中で、人々が合理的な公的秩序の外側に、救いや物語、あるいは超自然的な力を求めていた精神的状況が垣間見える。

3.3 五山文学と学芸の世界:知識人としての周鳳

周鳳自身が、当代を代表する文化人であったことも日記からうかがえる。文安5年(1448年)には、琵琶法師の厳一検校という博識な人物と秋の夜長を語り明かしたことが記されており、当時の芸道者との交流が示されている 21 。また、寛正5年(1464年)には、公家で学者でもあった清原業忠と、古代日本の外交史や漢字の訓について学問的な議論を交わした記録もある 22 。

これらの記述は、相国寺をはじめとする五山禅林が、単なる宗教施設ではなく、漢詩文、歴史学、医学、そして外交実務に至るまで、当代のあらゆる学問と文化が集積する一大センターであったことを示している。瑞渓周鳳は、その知のネットワークの中心に位置する巨人であり、彼の日記は、まさにその知性が時代の様々な事象と交錯する様を記録したものなのである。

周鳳が記録したこれらの多様な文化事象――節分という平和な家庭の習慣、琵琶法師との穏やかな夜話、歴史や伝説をめぐる知的な対話――は、一見すると政治の混乱とは無関係な日常の断片に見えるかもしれない。しかし、これらこそが、応仁の乱という未曾有の暴力によって無残に破壊されることになる「失われた日常」そのものであった。応仁の乱は、日記に描かれたような日常が営まれていた文化都市・京都を、文字通り焦土へと変えたのである 13 。したがって、日記に描かれた文化的な逸話は、単なる風俗史の記録に留まらない。それは、戦乱という暴力が奪い去ったものの豊かさと、その喪失がいかに大きかったかを物語る、逆説的で痛切な証言として読むことができる。戦国時代を「暴力と破壊の時代」と定義するならば、『臥雲日件録』に描かれた文化は、その対極にあり、本来守られるべきだった価値の最後の輝きなのである。

第四章:応仁・文明の大乱の目撃者として:京の荒廃と戦国の萌芽

『臥雲日件録』の後半は、応仁・文明の乱という歴史的大動乱の渦中から記された、極めて貴重な同時代証言となる。日記は、戦国時代の幕開けを、一人の知識人の絶望と克己を通して描き出している。

4.1 乱の勃発と相国寺炎上

応仁元年(1467年)、瑞渓周鳳が76歳の高齢に達した年に、応仁の乱が勃発した 24 。彼の拠点であった相国寺は、西軍の総大将・山名宗全の邸宅と、東軍の総大将・細川勝元の邸宅のほぼ中間に位置するという不運に見舞われた。そのため、寺域は必然的に洛中における最激戦地の一つとなり、同年10月の合戦をはじめとする度重なる戦闘によって、法堂やいくつかの塔頭を残し、壮麗を誇った伽藍のほとんどが兵火によって焼失した 13 。

この相国寺の焼失は、周鳳にとって自らの精神的・物理的な拠点を失うという、計り知れない個人的な悲劇であった。しかし、その歴史的意味はさらに大きい。相国寺は、室町幕府の権勢が頂点に達した三代将軍・足利義満によって創建され、幕府の権威と、五山文化の精華を象徴する寺院であった 25 。その寺院が、幕府の内紛から生じた戦乱によって灰燼に帰したという事実は、もはや室町幕府の権威が自らの足元すら守れないほどに失墜したことを象徴する出来事であった。周鳳は、自らが仕え、その一部であったはずの秩序が、自らを焼き尽くす様を目の当たりにしたのである。

4.2 周鳳の避難生活と著述活動

戦火が燃え盛る京都を逃れ、周鳳は嗣子の默堂らと共に北山の岩蔵などに避難したと伝わる 8 。同門の横川景三らも行動を共にし、戦乱の最中にあっても講義や著述活動を続けたとされる 26 。

特筆すべきは、彼の日記の記録が、戦乱の渦中にあっても途絶えることなく、彼が亡くなる文明5年(1473年)まで続けられている点である 1 。これは、彼が老齢と戦禍という極限状況にあっても、時代の記録者としての使命感を決して放棄しなかったことの証である。晩年の記述には、荒廃しきった都の惨状や、一向に終わりの見えない戦乱に対する深い絶望と、それでもなお記録を続けようとする知識人としての克己の精神が滲み出ていると考えられる。

『臥雲日件録』を時系列に沿って読み解くと、応仁の乱という大規模な武力衝突が、ある日突然発生した偶発的な事件ではないことが明確に理解できる。それは、日記の前半で告発された「三魔」に象徴される、幕府中枢の機能不全と権威失墜が、必然的にもたらした破局であった。まず、康正元年(1455年)の時点で、幕府の政治が私物化されるという「内部的な病」が記録されている 2 。これは、権力が正統性と公平性を失い、統治能力が蝕まれつつある状態を示す。

権力の中枢がこのように空洞化すれば、その下で力を蓄えた守護大名などの地方勢力は、もはや幕府の権威による公正な調停を期待しなくなる。事実、応仁の乱の直接的な引き金となったのは、畠山氏や斯波氏といった有力守護大名の家督相続争いであったが、これらは幕府が有効な調停能力を喪失していたが故に、武力闘争へとエスカレートしたのである。そして一度戦乱が始まると、かつては幕府の権威の象徴であった相国寺ですら、何の躊躇もなく戦場と化し、破壊の対象となった 13 。この一連の流れは、「権威の腐敗」が「紛争解決能力の喪失」を招き、それが「武力による紛争解決の常態化」へと繋がり、最終的には「権威の象徴そのものの物理的破壊」に至るという、不可逆的な崩壊のプロセスを鮮やかに示している。『臥雲日件録』は、この破局への道のりを、一人の人間の生涯にわたって目撃し、記録した稀有なドキュメントなのである。

結論:戦国時代への序章としての『臥雲日件録』

『臥雲日件録』は、単に室町中期の一時期の出来事を記録した日記ではない。それは、足利義政の治世下における政治的腐敗、社会秩序の弛緩、そして人々の精神的動揺が、いかにして応仁の乱という全国的な内乱を誘発し、その後の百年にわたる戦国乱世の重い扉を開いたのかを、同時代人の鋭利な視点から証言する、第一級の歴史的ドキュメントである。瑞渓周鳳の冷徹な筆は、一つの時代が終わり、全く異なる論理が支配する新しい動乱の時代が始まる、まさにその「転換点」の様相を捉えている。

日記に描かれた幕府権威の失墜、とりわけ「三魔」に象徴される権力の私物化は、公的な秩序よりも私的な実力が優先される風潮を生み出し、やがて「下剋上」が正当化される思想的土壌を育んだ。記録された八百比丘尼伝説や様々な俗信への人々の傾倒は、既存の権威や価値観が揺らぐ中で、民衆が新たな精神的支柱を求めていたことの現れであり、戦国時代に頻発する一向一揆などの巨大な宗教的エネルギーの源流を示唆している。そして、応仁の乱による京都の壊滅は、政治・経済・文化の中心が中央から地方へと拡散する決定的な契機となり、各地に戦国大名が群雄割拠する時代の到来を告げる号砲であった。

瑞渓周鳳は、旧秩序の守護者たらんとしながら、その秩序が足元から崩れ落ちていくのを、為す術もなく見つめ、記録し続けた。彼の眼は、戦国時代という巨大な悲劇の、まさに序章を目撃したのである。したがって、『臥雲日件録』を深く読み解くことは、戦国時代という歴史的現象を、その結果からではなく、その根源から理解するための、不可欠にして極めて重要な知的作業であると結論づけることができる。

引用文献

- 臥雲日件録(がうんにっけんろく)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%87%A5%E9%9B%B2%E6%97%A5%E4%BB%B6%E9%8C%B2-226224

- 『臥雲日件録(がうんにっけんろく)』中の「政(まつりごと)は三魔(さんま)より出(い)づ」という記述... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000074209

- 第1章 節分と豆まき|本の万華鏡 第21回 大豆 - 国立国会図書館 https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/21/1.html

- 八百比丘尼:人魚の肉を食べて八百歳を生きた女性の話 - 美味求真 https://www.bimikyushin.com/chapter_6/ref_06/yaobikuni.html

- 瑞渓周鳳(ズイケイシュウホウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%91%9E%E6%B8%93%E5%91%A8%E9%B3%B3-539665

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E7%91%9E%E6%B8%93%E5%91%A8%E9%B3%B3-539665#:~:text=%E7%91%9E%E6%B8%93%E5%91%A8%E9%B3%B3%E3%81%9A,%E5%A0%BA(%E3%81%95%E3%81%8B%E3%81%84)%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%80%82

- 瑞渓周鳳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%91%9E%E6%B8%93%E5%91%A8%E9%B3%B3

- 【(二四)瑞溪周鳳】 - ADEAC https://adeac.jp/sakai-lib/text-list/d100070/ht000440

- 瑞溪周鳳(ずいけいしゅうほう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%91%9E%E6%BA%AA%E5%91%A8%E9%B3%B3-2130018

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E9%9A%A3%E5%9B%BD%E5%AE%9D%E8%A8%98#:~:text=%E5%96%84%E9%9A%A3%E5%9B%BD%E5%AE%9D%E8%A8%98%EF%BC%88%E3%81%9C%E3%82%93%E3%82%8A%E3%82%93%E3%81%93%E3%81%8F,%E3%81%8C%E8%A8%98%E8%BC%89%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

- 善隣国宝記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%96%84%E9%9A%A3%E5%9B%BD%E5%AE%9D%E8%A8%98

- 善隣国宝記(ゼンリンコクホウキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%96%84%E9%9A%A3%E5%9B%BD%E5%AE%9D%E8%A8%98-89044

- 応仁・文明の乱を歩く - 公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所 https://www.kyoto-arc.or.jp/news/leaflet/304.pdf

- 臥雲日件録 http://hikog.gokenin.com/gaunjikkenroku.html

- 三魔(さんま)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E9%AD%94-1170393

- 室町幕府のダメ将軍?足利義政が逆らえないほどの勢力「三魔」と呼ばれた3人の側近とは? https://mag.japaaan.com/archives/194061

- 【図書館ボランティアスタッフLIVS 地下書庫探検隊!】第5回 節分のふしぎ -投げるは豆だが役に立つ!? - 早稲田大学 https://www.waseda.jp/library/news/2017/02/03/3025/

- 1617 なぜ豆で?なぜ鬼を?なぜ太巻きを?節分を学び直して、シン https://taneraji.com/2022/01/220123_6/

- なぜ豆をまくの!?「節分」に使える豆知識 | ビジネスコラム | NTTファシリティーズ https://www.ntt-f.co.jp/column/0080.html

- 「殺生石伝説」 - ArtWiki https://www.arc.ritsumei.ac.jp/artwiki/index.php/%E3%80%8C%E6%AE%BA%E7%94%9F%E7%9F%B3%E4%BC%9D%E8%AA%AC%E3%80%8D

- 相 国 寺 物 語 https://www.shokoku-ji.jp/wp-content/themes/shokokuji/assets/img/shokokuji/about/shokokuji_story.pdf

- 臥雲日件録抜尤 | khirin C - 国立歴史民俗博物館 https://khirin-c.rekihaku.ac.jp/rdf/nmjh_kaken_medInterNationalExcange/E10553

- 都市史14 応仁・文明の乱 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi14.html

- 総合歴史年表 | 資料室 | 臨済宗相国寺派 https://www.shokoku-ji.jp/reference/history/

- 相国寺について | 相国寺 | 臨済宗相国寺派 https://www.shokoku-ji.jp/about/

- 桃源瑞仙 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%83%E6%BA%90%E7%91%9E%E4%BB%99