赤楽雪峰

本阿弥光悦作の赤楽茶碗「雪峰」は、豪放な器形と雪の峰に見立てた白釉、火割れと金継ぎが特徴。戦国終焉から江戸初期の美意識を体現し、光悦の多才な芸術性と哲学が凝縮された、破壊と再生の美学を語る至宝。

赤楽茶碗「雪峰」の総合的考察 ― 戦国終焉の美意識と桃山の巨人、本阿弥光悦

序章:戦国の終焉と新たな美の黎明 ― 赤楽茶碗「雪峰」の位置づけ

本報告書は、本阿弥光悦作の赤楽茶碗「雪峰」を、単なる一個の美術工芸品としてではなく、戦国の動乱が終焉を迎え、新たな治世と価値観が形成される江戸時代初期という、歴史的・文化的な大変革期の産物として捉え、その類稀なる造形に込められた思想と時代性を深く解読することを目的とする。

作者である本阿弥光悦(1558-1637)は、刀剣の鑑定・研磨を家職とする京都の名門に生まれながら、その枠に収まることなく、書、陶芸、漆芸、出版、作庭といった極めて多岐にわたる分野で比類なき才能を発揮した、安土桃山時代から江戸初期にかけての日本文化を象徴する巨人である 1 。彼が生きた時代は、織田信長、豊臣秀吉といった天下人が茶の湯を政治的権威の象徴として利用し、「名物」と呼ばれる茶道具が城一つに匹敵する価値を持つとされた、特異な時代であった 4 。

この価値観は、千利休が確立した「わび茶」の精神によって深化し、さらに利休の弟子である武将茶人・古田織部が提示した、歪みや破調を愛でる「へうげもの(剽げもの)」という大胆な美意識によって、大きく揺さぶられることとなる 6 。光悦は、この織部に茶の湯を師事した 8 。本報告書では、こうした戦国的な価値観が解体され、新たな秩序と美が模索される時代のダイナミズムの中で、光悦がいかにして「雪峰」という、旧来の「名物」の概念を根底から覆すような、全く新しい「造形物としての茶碗」を創造し得たのかを、あらゆる角度から徹底的に論考する。

第一章:赤楽「雪峰」の造形分析 ― 掌中の宇宙

本章では、赤楽茶碗「雪峰」の物理的な特徴を、寸法、器形、釉薬、そして最大の見所である火割れに至るまで微視的に分析し、それらの要素が如何にして一つの有機的な美的世界、すなわち「掌中の宇宙」を構築しているのかを解き明かす。

【表1:赤楽茶碗「雪峰」の基本情報】

|

項目 |

詳細 |

典拠 |

|

名称 |

楽焼赤茶碗 銘 雪峰(らくやきあかちゃわん めい せっぽう) |

10 |

|

作者 |

本阿弥光悦(ほんあみ こうえつ) |

10 |

|

時代 |

江戸時代・17世紀 |

11 |

|

種別 |

赤楽茶碗 |

12 |

|

所蔵 |

畠山記念館(東京都港区) |

10 |

|

文化財指定 |

重要文化財(1959年12月18日指定) |

10 |

|

寸法 |

高9.4-9.8 cm, 口径11.5-11.6 cm, 胴径12.7-12.9 cm, 高台径4.1-4.2 cm |

10 |

|

重量 |

450 g |

13 |

|

材質・技法 |

陶器、手捏ね、赤楽、金継ぎ |

11 |

この表は、以降の議論の客観的な礎となる。特に寸法に複数の数値が見られるのは、資料による計測の差異を示しており、本報告書の厳密性を示すものである。

第一節:器形と土 ― 豪放と温和の共存

赤楽茶碗「雪峰」の器形は、光悦が制作した数ある茶碗の中でも特異な存在感を放つ。全体は「鞠のように円満な姿」 11 、あるいは「鉄鉢風の丸造り」 13 と評されるように、厚手で胴が豊かに丸く張っている。この丸みを帯びた形状は、光悦茶碗の中では珍しいとされる 10 。腰から胴にかけては、内側から押し出すような強い張りを見せ、一方で口縁はやや内側に抱え込むように作られており、温和な印象と内に秘めたエネルギーが共存する 11 。

この力強い造形を支えるのは、素地である土そのものである。鉄分を多く含んだ赤褐色の陶胎であり、焼成によって鮮やかな赤みを発している 10 。この土は、光悦が作陶に際して技術的な協力を得ていた楽家から譲り受けたものと推測されており、楽焼の伝統的な素材を基盤としていることがわかる 18 。この赤みの強い土肌が、後述する白い釉薬との鮮烈な対比を生み出し、「雪峰」のドラマティックな景色の根幹を成している。

特筆すべきは、その手触り、すなわち「手取り」である。やや厚手で450gというしっかりとした重量感を持ちながらも、実際に手に取ると不思議と重さを感じさせず、むしろ掌によく馴染むと評される 13 。そして、一見すると掌の中に穏やかに収まりそうでありながら、「手中でいよいよ広まってゆく、激しい迫力を感じさせられる」 13 という。これは、「雪峰」が単なる鑑賞物や器物としての機能性を超え、使い手との身体的な対話を通じてその真価を発揮する、動的な造形物であることを示唆している。

第二節:釉薬の景観 ― 「雪峰」銘の由来と光悦釉

この茶碗に「雪峰」という詩的な銘が与えられた直接の由来は、その釉薬が織りなす壮大な景観にある。口縁の一方から胴にかけて、雪崩を打つように掛けられた白い釉薬の景色が、あたかも峻険な山の峰に純白の雪が降り積もった様相を呈していることから、光悦自身が命名したと伝えられている 11 。

この印象的な「雪景色」は、巧みな釉薬の技法によって生み出されている。まず、赤褐色の素地全体に、半透明でガラス質(ビードロ質)の白釉が厚く掛けられている。これは光悦特有の釉薬として「光悦釉」とも呼ばれ、美しい光沢を放つ 10 。その上に、雪景色を意図した部分、すなわち口縁から胴の一部にかけて、光を透過しない失透性の白釉がさらに重ね掛けされている 10 。この二重の施釉により、白い部分はより鮮やかに際立ち、下地の赤褐色との間に強いコントラストが生まれるのである 13 。

しかし、「雪峰」の釉景の魅力は、この白なだれだけに留まらない。光悦釉は、その調合の妙や窯の中での焼成の不均一さから、茶碗の内外、さらには高台の内側に至るまで、大小様々な白い釉溜まりや意図せざるムラを生じさせている 13 。この偶然が生んだ釉薬の濃淡が、下地の赤土の色をある部分では鮮やかに、ある部分ではおぼろげに透かし見せ、単調ではない複雑で奥深い景色を創出している。それは、計算され尽くした美と、制御不能な自然の力が融合した、唯一無二の景観と言えよう。

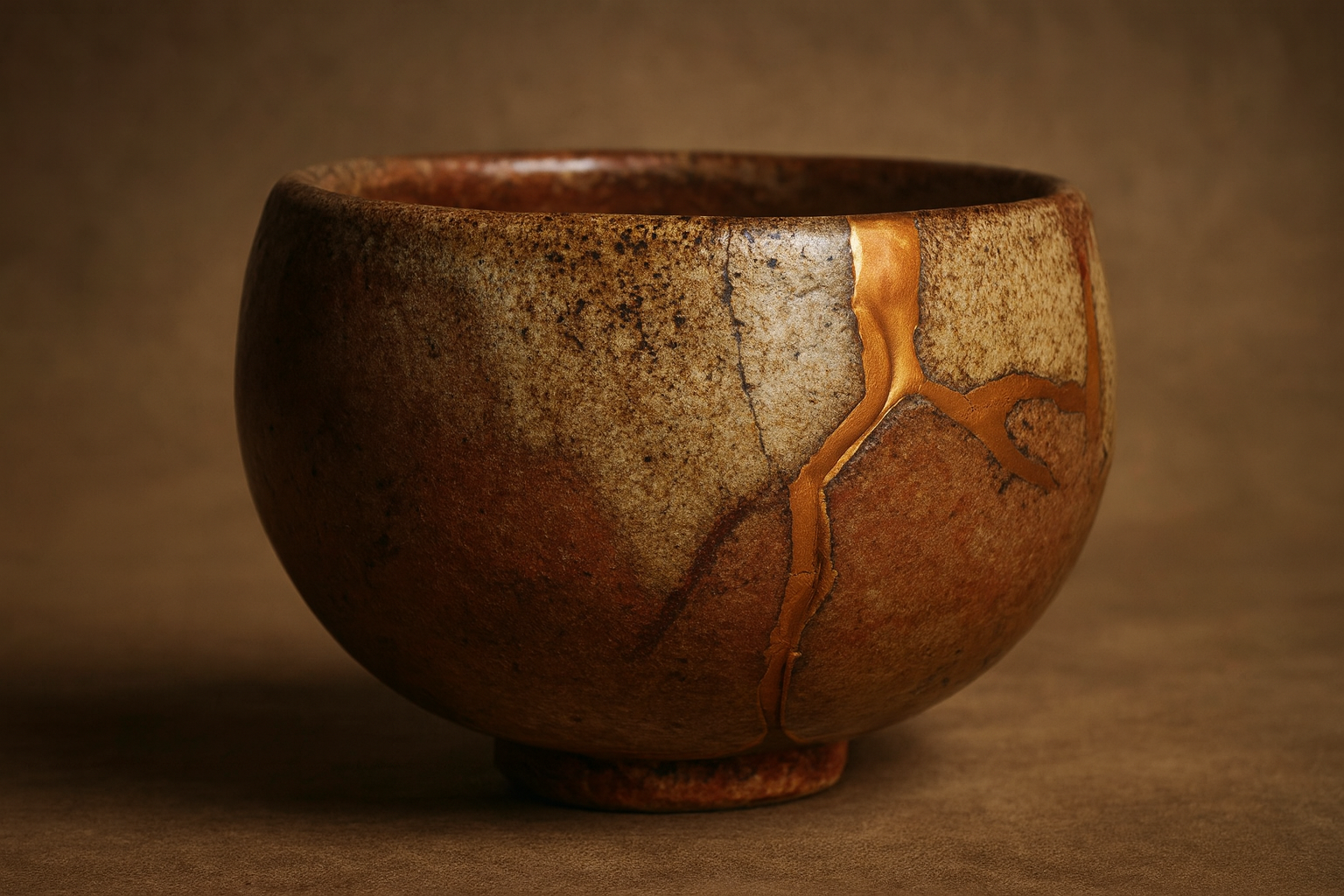

第三節:火割れと金継ぎ ― 破壊と再生の美学

「雪峰」を他のいかなる名碗とも一線を画す存在たらしめている最大の要因は、その身を縦横に走る「太くて大きな火割れ」である 11 。特に胴をほぼ一周するように走る太い窯割れは、見る者に強烈な印象を与える 13 。この火割れは、楽焼特有の焼成方法、すなわち焼成後に窯から引き出して急冷させる過程で、器の各部分の収縮率の違いから生じる「冷め割れ」や、素地と釉薬の収縮差による応力などが原因と考えられる 19 。光悦が結果を恐れず、あえて強火で焼成したために生じたものとも推測されている 13 。

通常の陶芸の世界では、これほどの火割れは「失敗作」として廃棄されても何ら不思議ではない致命的な欠陥である 12 。しかし、光悦の非凡さは、この「破壊」の痕跡を欠点としてではなく、作品に新たな生命を吹き込む「景色」として積極的に捉え、美へと昇華させた点にある。これらの火割れは、漆と金粉を用いて修復する「金継ぎ」の技法によって、単なる修理の跡に留まらない、意図的な装飾として生まれ変わっている 11 。特に茶碗の背面に見られる、細い漆の線で施された微細な金継ぎは、卓越した技術と洗練された美意識の証左である 15 。

さらに光悦は、この金継ぎされた火割れの筋を、雪解け水が流れる「渓流」に見立てたとされる 11 。これにより、「雪を頂いた峰(白釉)」と、その麓を流れる「雪解けの渓流(火割れ)」という、一つの壮大な山水の世界が、この小さな茶碗の上に完結するのである。

この価値の転換は、単なる偶然の産物の受容に留まるものではない。それは、不完全なものの中にこそ真の美を見出す日本の伝統的な美意識「わび・さび」の精神を、極限まで推し進めたものと言える 22 。そして、この革新的な美意識の背景には、光悦の茶の湯の師であった武将茶人・古田織部の影響が色濃く影を落としている。織部は、千利休が完成させた静謐で調和的なわび茶に対し、作為的な歪みや破調、諧謔味を良しとする「へうげもの(剽げもの)」という、既成概念を打ち破る美学を提唱した 6 。織部の美意識は、整ったものよりも、どこか崩れたもの、常識から外れたものにこそ面白さを見出す、動的で豪放なものであった。

したがって、「雪峰」の火割れを「景色」として愛で、金継ぎによってそれをさらに際立たせるという行為は、師・織部の「へうげもの」の精神を、光悦が自らの芸術分野である陶芸において、より深く、より哲学的に実践した、極めて意識的な美的創造行為であると結論付けられる。それは、戦国の動乱を経てあらゆる旧来の価値観が崩壊し、新たな秩序が生まれる時代の混沌の中からしか生まれ得なかった、破壊と再生を内包する、新しい時代の美の宣言であったのだ。

第四節:高台と見込み ― 作者の刻印

「雪峰」の細部に目を転じると、そこには作者・本阿弥光悦の強烈な個性が刻印されている。茶碗の土台である高台は、器全体の大きさに比して小さく、まるで焼成の際に自重に耐えきれず胴の中に沈み込んでしまったかのような、独特の姿を見せる 10 。この景色もまた、火割れと同様に「狙って作ろうとしても無理」と言われる所以の一つであり、作為を超えた偶然の力が働いた結果と見られている 15 。

その高台の内側は、えぐるように激しく、そして鋭く箆(へら)が入れられており、光悦の作陶における特徴の一つである峻烈な箆使いが存分に発揮されている 13 。高台の接地部分である畳付には、焼成時に器が窯の床に融着するのを防ぐための支えの跡である「目跡」が、五つ、不均等に残されている 10 。この無造作とも見える配置もまた、計算された均整を嫌う光悦の美意識の表れであろう。

茶碗の内側、すなわち「見込み」は、深く広く、ゆったりとした空間が広がっている 13 。明確な茶溜まり(茶筅で撹拌した茶が最後に集まる窪み)は作られておらず、中央部分がわずかに小高く突き上がり、そこにも白い釉薬が溜まっている 13 。この何物にもとらわれない、おおらかで自由闊達な造形は、鑑賞者に窮屈さを感じさせず、むしろ光悦という人物そのものの豪放磊落な人柄を偲ばせると評されている 13 。

第二章:作者・本阿弥光悦 ― 桃山文化の巨人

赤楽「雪峰」という前代未聞の造形物を生み出した本阿弥光悦とは、一体いかなる人物であったのか。本章では、彼の出自、多岐にわたる芸術活動、そしてその精神的背景に迫り、作品の源泉を探る。

第一節:本阿弥家の出自と光悦の多才性

本阿弥光悦は、永禄元年(1558年)、京都に生まれた。本阿弥家は、室町時代から代々、刀剣の鑑定、研磨、浄拭(刀身を清める作業)を家職とする名門であり、将軍家や諸大名に仕えることで、武家社会において重要な地位を占めていた 1 。この家業を通じて、光悦は幼い頃から武家、公家、そして京都の裕福な町衆といった様々な階層の人々と幅広い人脈を築き、彼らが所蔵する最高の美術工芸品に日常的に触れる機会を得た 27 。この環境が、彼の類稀なる審美眼を養う土壌となったことは想像に難くない。

しかし、光悦の才能は家職である刀剣の世界に留まることはなかった。彼は「寛永の三筆」の一人に数えられる書の達人として「光悦流」を創始し、また、俵屋宗達が描いた下絵に書を載せた和歌巻は、二人の天才による奇跡的な協業として名高い 1 。さらに、大胆な意匠と技法で一世を風靡した「光悦蒔絵」と呼ばれる漆芸作品群をプロデュースし、木活字による美しい書物「嵯峨本」の出版を手がけ、作庭においてもその才能を発揮した 3 。これら多岐にわたる革新的な活動から、光悦は単なる職人や数寄者ではなく、まさに「総合芸術家」あるいは「アートプロデューサー」と呼ぶにふさわしい存在であった 1 。彼の芸術活動は、後の尾形光琳・乾山兄弟へと受け継がれ、日本美術史上に燦然と輝く「琳派」の源流を成したと位置づけられている 1 。

第二節:光悦の作陶と楽家との関係

光悦が陶芸、特に茶碗の制作を本格的に開始したのは、比較的晩年、元和元年(1615年)に徳川家康から京都の洛北、鷹峯の地を拝領して移り住んでからのこととされている 35 。彼の作陶は、千利休の創意に基づき楽焼を創始した初代・長次郎の家系である、楽家の技術的な支援なくしてはあり得なかった。

光悦は、楽家二代目の常慶、そして特に三代目で「ノンコウ」の通称で知られる道入と深い親交を結んでいた 18 。楽家から陶土や釉薬を譲り受け、黒楽茶碗に関しては楽家の窯で焼成を依頼していたことが、現存する光悦の手紙からも明らかになっている 18 。このように、光悦の茶碗は楽焼の伝統的な技術と素材を基盤として成立している。

しかしながら、光悦の茶碗は、楽家の作風を単に模倣したものでは全くない。轆轤(ろくろ)を使わず手と箆だけで成形する「手捏ね」という楽焼の基本技法を用いながらも、光悦の作品は、師である長次郎や同時代の道入の茶碗とは一線を画す、極めて個性的で大胆な造形を誇る 18 。鋭く、時に豪快な箆使いは、器体に緊張感と力強さを与え、作為と無作為の境界を揺るがすような斬新な景色を生み出した。茶を点て、飲むという実用性(機能性)よりも、自らの内なる感性の発露を優先させたかのようなその作風は 18 、逆に楽家、とりわけ革新的な作風で知られる道入にさえ影響を与えたのではないかと指摘されている 18 。

第三節:光悦の精神世界 ― 法華信仰と鷹峯芸術村

光悦の多彩な芸術活動を貫く精神的な支柱となっていたのが、日蓮法華宗への篤い信仰心であった。本阿弥家は代々熱心な法華宗徒の家系であり、京都の法華町衆の中でもリーダー的な存在であったと考えられている 28 。光悦自身もその信仰は極めて篤く、彼の芸術の根底には常にこの信仰があった 39 。例えば、光悦の漆芸における唯一の基準作とされる重要文化財《花唐草文螺鈿経箱》は、彼が一門の菩提寺である本法寺に寄進したものであり、その造形には深い信仰心が表れている 40 。

この信仰は、彼の人生の集大成ともいえる事業、「鷹峯芸術村」の創設へと結実する。元和元年(1615年)、光悦は徳川家康から鷹峯の広大な土地を拝領した。彼はここに本阿弥一族だけでなく、同じ法華信仰によって結ばれた様々な分野の芸術家や職人たちを率いて移住し、一種の芸術共同体を築き上げたのである 1 。赤楽「雪峰」もまた、この鷹峯の地にあった窯で、光悦の晩年に焼かれたものと推測されている 13 。

この鷹峯拝領の背景には、単なる文化的な奨励だけではない、為政者・徳川家康のしたたかな政治的計算があったと見られている。土地の拝領が行われた元和元年は、大坂夏の陣によって豊臣家が滅亡し、徳川による天下が盤石となった直後という、極めて重要な時期であった 27 。家康にとって、京都の町衆に絶大な影響力を持ち、武家や公家にも広い人脈を持つ文化界の重鎮・光悦は、無視できない存在であった 27 。その光悦を、政治の中心地である洛中から、京の出入り口を見渡せる戦略上の要衝でもある洛外の鷹峯へ移住させることは、彼を監視下に置き、旧体制の文化人たちから切り離すとともに、土地を与えるという恩恵によって徳川体制への服従を促すという、一石三鳥の狙いがあったと考えられる 27 。

しかし、光悦はこの為政者の政治的な意図を逆手に取り、鷹峯を単なる隠棲の地ではなく、自らの芸術的理想と信仰に基づくユートピアを現出させるための聖地へと変貌させた。彼は、法華信仰という強固な絆で結ばれた職人たちのネットワークを組織し、あらゆる芸術分野が交差し、高め合う創造の場を創り出したのである 30 。したがって、「雪峰」が生まれた鷹峯の窯は、単なる作陶の工房ではなかった。それは、戦国の終焉という巨大な政治権力の転換期にあって、一人の偉大な芸術家が、自らの創造性の自由と精神的なアイデンティティを守り、育むために築き上げた「芸術の砦」であったと言える。赤楽「雪峰」の持つ、何ものにも屈しない豪放な気風と、内なる静謐さを湛えた姿は、そうした光悦の強靭かつしたたかな精神性を、色濃く反映しているのかもしれない。

第三章:「雪峰」の歴史的文脈 ― 戦国武将と茶の湯

赤楽「雪峰」は、作られてから今日に至るまで、どのような人々の手を経て受け継がれてきたのか。本章では、その伝来の歴史を辿るとともに、作品が生まれた時代の茶道具が持つ社会的・経済的な価値について考察する。

第一節:戦国・江戸初期における茶道具の価値

「雪峰」が制作された17世紀初頭は、茶の湯と茶道具が持つ意味が大きく変容した時代であった。その源流は、戦国時代末期の織田信長に遡る。信長は、武功を挙げた家臣に対し、領地を与える代わりに高価な茶道具、いわゆる「名物」を恩賞として与えるという画期的なシステムを構築した 4 。これにより、茶道具は単なる器物ではなく、天下人から認められた証という絶大な権威を帯びるようになった。信長はさらに、千利休のような茶の湯の大家に茶道具を鑑定させ、「これは大変価値がある」と言明させることで、その価値を絶対的なものへと高めたのである 4 。

このシステムは豊臣秀吉によってさらに発展させられ、茶の湯の作法に通じ、優れた茶道具を所持することは、一流の武人としてのステータスシンボルとなった 5 。茶室は、大名たちが集う重要な社交の場であると同時に、天下の情勢を左右する戦略や政策が練られる密談の場としても機能した 5 。

江戸時代に入り、世が泰平になると、茶の湯は武家社会だけでなく、裕福な町人や庶民にまで広がりを見せ、それに伴って茶道具の生産も各地で活発化し、多様化していった 42 。「雪峰」が生まれたのは、茶道具が権威の象徴であった戦国の記憶を色濃く残しつつも、より個人の美意識や精神性を反映する器へと、その役割が移り変わっていく、まさにそうした文化の転換期であった。

第二節:「雪峰」の伝来 ― 数寄者たちの手を経て

本阿弥光悦の手によって生み出された「雪峰」は、その後、時代の審美眼を代表する数寄者たちの手を経て、大切に受け継がれてきた。

その伝来は、まず京都の豪商であった三井家に遡る 13 。三井家は、光悦の黒楽茶碗の代表作である「雨雲」も所蔵しており、光悦の作品に対する深い理解があったことが窺える 44 。

その後、「雪峰」は播磨姫路藩主であった酒井家に伝来する 13 。姫路藩酒井家は、代々文武両道、特に文化・芸術に造詣の深い家柄として知られる 45 。中でも、藩主であった酒井忠以(ただざね、号は宗雅)は、松江藩主・松平不昧(ふまい)に師事した当代きっての大名茶人であり、その弟は琳派の絵師として名高い酒井抱一(ほういつ)である 46 。酒井家は、光悦茶碗の最高傑作である国宝「不二山」も、天保9年(1838年)に入手し所蔵していたことが知られており 49 、「雪峰」の伝来も、この「不二山」を譲り受けた酒井雅楽頭忠学(ただのり)の代と考えられている 49 。名だたる名品を収集した酒井家の鑑識眼の高さが窺える。

そして近代に入ると、「雪峰」は当代随一の数寄者として、また実業家としてその名を知られた畠山一清(はたけやま いっせい、号は即翁)の所蔵となる 13 。畠山即翁は、自らの審美眼で選び抜いた数多くの茶道具を収集し、そのコレクションは質・量ともに日本有数のものであった。「雪峰」は、即翁が設立した畠山記念館(現在はリニューアルのため休館中)のコレクションの中核をなす至宝として、大切に守り伝えられ、今日に至っている 15 。

第三節:共箱の真贋と価値

美術工芸品の価値を決定づける重要な要素の一つに、付属品、特に作者自身が署名や作品名を記した「共箱(ともばこ)」の存在がある。「雪峰」には、溜塗(ためぬり)の美しい内箱が付属しており、その蓋の表には、金粉を用いた格調高い文字で「雪峰 大虚庵」と記されている 13 。「大虚庵(たいきょあん)」とは光悦の号であり、この箱書きは光悦自身の筆によるものと古来伝えられてきた 13 。

作者自身が作品に銘を与え、それを箱に記した共箱は、作品の由緒を証明する第一級の資料であり、その価値を飛躍的に高める。光悦が自ら箱書きをしたとされる国宝「不二山」の共箱と並び、「雪峰」の箱もまた、極めて貴重なものとして扱われてきた 13 。

しかしながら、この共箱については、専門家の間で見解が分かれている。その筆跡は確かに光悦の書風を彷彿とさせるものの、箱自体の作りや様式などから総合的に判断して、光悦本人の手による共箱と断定するには慎重であるべきだ、という意見も有力である 13 。

この共箱の真贋を巡る議論は、作品の価値が、物そのものが持つ物理的な魅力だけでなく、それに付随する由緒や伝承、すなわち「物語」によっても大きく左右されることを示している。たとえ後世の作であったとしても、「光悦自身が『雪峰』と命名し、箱に記した」という伝承が生まれ、それが信じられてきた歴史そのものが、この茶碗の来歴を豊かにし、その価値を揺るぎないものにしてきたのである。

第四章:比較考察 ― 光悦茶碗の中の「雪峰」

本章では、赤楽茶碗「雪峰」を、光悦が制作した他の代表的な茶碗や、より大きな日本美術史の文脈の中に位置づけることで、その芸術的な独自性と歴史的な普遍性を多角的に浮き彫りにする。

第一節:国宝「不二山」との対比 ― 赤と白、円と角

本阿弥光悦の作陶活動の頂点に立つのが、白楽茶碗 銘「不二山」である。この茶碗は、志野茶碗 銘「卯花墻」とともに、和物(国産)茶碗として国宝に指定されているわずか二つのうちの一つであり、楽焼としては唯一の国宝である 49 。その銘は、胴の上部にかかる白釉と下部の黒く変化した釉景色を、雪を戴く富士山の雄大な姿に見立てたものとされ、光悦茶碗の最高傑作として名高い 49 。

「雪峰」と「不二山」は、しばしば光悦茶碗の双璧として並び称されるが、その造形は実に対照的である。「雪峰」が「赤楽」で、全体が丸みを帯びた「丸造り」であるのに対し、「不二山」は「白楽」(厳密には白と黒の片身替わり)で、やや角張った「角造り(切方形)」を基調としている 49 。色においても、形においても、両者は光悦の造形思考の両極を示しているかのようである。

しかし、この二つの茶碗には、対照的な外見の裏側に、看過できない複数の共通点が存在することも指摘されている 54 。第一に、両者ともに他の光悦茶碗に比べてやや厚手に作られている点。第二に、焼成時の偶然の産物である、廃棄されてもおかしくないほどの大きな傷(窯割れ)を、景色として内包している点。そして第三に、光悦自身が命名し、共箱にその銘を記したと伝えられている点である 54 。これらの共通点は、光悦がこの二つの茶碗に特別な思いを込めて制作した可能性を示唆している。「雪峰」と「不二山」は、赤と白、円と角という対立軸を成しながらも、作者の創作意識の最も深い部分で響き合う、対なる存在であったのかもしれない 15 。

第二節:「光悦七種」における位置づけ

古来より、数ある光悦茶碗の中から特に優れた作品を選び、「光悦五種」「光悦七種」「光悦十作」などと称して顕彰する慣わしがあった。「雪峰」は、いずれの選定においても必ず挙げられる、光悦を代表する名碗の一つである 13 。

「光悦七種」の具体的な顔ぶれは選者によって諸説あるが、一般的には「不二山」のほか、赤楽茶碗「毘沙門堂」、黒楽茶碗「雨雲」などが含まれる 13 。赤楽茶碗のカテゴリーにおいて、「雪峰」は「毘沙門堂」と並ぶ双璧と見なされている 13 。「毘沙門堂」もまた、「雪峰」と同様に豊満な丸造りの器形と、窯の中で生じた大胆な火割れを景色として取り込んだ作品であり、両者には共通する作風が認められる 21 。

一方で、黒楽茶碗の代表作である「雨雲」と比較すると、「雪峰」の独自性はより鮮明になる。「雨雲」は、黒釉が部分的に剥がれ落ちた「釉カセ」の景色を、夏の驟雨を降らせる雨雲に見立てて命名されたもので、鋭い箆使いや、意図的に釉薬を掛け外して素地を見せる「火間(ひま)」といった、作為的な造形意欲が強く感じられる作品である 44 。これは、窯の中での自然な釉薬のなだれや火割れを景色の中心に据えた「雪峰」とは対照的である。しかし、自然現象をインスピレーションの源泉とする点、そして作為と無作為の境界を自在に往還するような高度な創作態度においては、光悦という芸術家に通底する思想が窺える。

【表2:光悦七種(代表作)一覧と比較】

|

名称 |

種別 |

特徴(器形、釉景、技法など) |

所蔵 |

文化財指定 |

|

不二山 |

白楽(片身替わり) |

角造り。雪を戴く富士山に見立てた釉景。振袖茶碗の別名。 |

サンリツ服部美術館 |

国宝 |

|

雪峰 |

赤楽 |

丸造り。雪の峰に見立てた白釉のなだれ。大きな火割れと金継ぎ。 |

畠山記念館 |

重要文化財 |

|

毘沙門堂 |

赤楽 |

丸造り。豊満な胴。強烈な火割れ。光悦工夫のビードロ釉。 |

個人蔵 |

- |

|

雨雲 |

黒楽 |

丸造り(半筒形)。釉カセを雨雲に見立てた景色。作為的な火間。 |

三井記念美術館 |

重要文化財 |

|

加賀光悦 |

赤楽 |

切立形。白土を使用。縦の箆目が特徴。明るい色調。 |

-(旧萬野美術館蔵) |

重要文化財 |

|

乙御前 |

赤楽 |

-(詳細情報限定的) |

個人蔵 |

重要文化財 |

|

障子 |

赤楽 |

火割れに透明釉が流れ込み、光が透けて見える景色。 |

個人蔵(門外不出) |

- |

この表は、「雪峰」が持つ「赤楽」「丸造り」「自然発生的な景色」といった特徴が、光悦の多様な作品群の中でどのような独自性を持つかを明確に示している。

第三節:美の系譜 ― 雪舟から光悦へ、そして琳派へ

「雪峰」という銘、そしてそれが喚起する「雪の峰」と「渓流」という景観は、我々を日本の美術史における壮大な「山水画」の伝統へと誘う。そして、その伝統の頂点に君臨するのが、室町時代に活躍した画僧・雪舟等楊(せっしゅうとうよう)である 59 。

雪舟は、中国(明)へ渡り、大陸の雄大な自然を写生する一方で、それを自らの内面で再構築し、理知的かつ構築的、そして峻厳な精神性に満ちた独自の山水画様式を確立した 61 。特に、国宝《秋冬山水図》の「冬景」に見られる、画面空間を垂直に断ち切るかのような一本の強烈な墨線は、自然の骨格を抉り出すような、雪舟の画風を象徴する表現として名高い 59 。

当代随一の文化人であった本阿弥光悦が、画聖・雪舟の存在とその作品を知らなかったはずはない。ここで一つの仮説を提示したい。赤楽「雪峰」の胴体を大胆に横切る、あの巨大な「火割れ」は、雪舟が二次元の紙の上で追求した、空間を切り裂く強烈な「線」の、三次元的な翻訳、すなわち立体的なオマージュではなかっただろうか。

光悦は、この掌に収まるほどの小さな茶碗という宇宙において、雪舟が水墨画で表現しようとした峻厳な自然観と、理知的に構築された空間表現を、陶芸という立体造形のメディアで再解釈しようと試みたのではないか。雪舟の線が禅宗文化に根差した禁欲的な精神性を表象するとすれば、光悦の「割れ」は、それを戦国・桃山時代のより人間的で豪放な美意識へと転換・昇華させる、壮大な芸術的挑戦であったと解釈できる。それは、偉大な先人との精神的な対話を通じて、新たな時代の美を創造しようとする、光悦の芸術家としての矜持の表れであった。

このような光悦の革新的な造形感覚―古典の引用と大胆な再構築(本歌取り)、作為と無作為を融合させるデザイン性、異なるジャンルの芸術の融合―は、俵屋宗達との協業を通じてさらに洗練され 29 、約百年後の尾形光琳・乾山兄弟へと受け継がれ、「琳派」という日本美術史における特異な様式を形成するに至った 33 。「雪峰」に見られる、自然の景色の意匠化、偶然性のデザインへの積極的な取り込みは、まさに琳派の美学の先駆けと呼ぶにふさわしい。

結論:本阿弥光悦の「大宇宙」を映す器

赤楽茶碗「雪峰」は、本阿弥光悦という、戦国の終焉から江戸の黎明期にかけて生きた一人の芸術家の、広大無辺な精神世界、すなわち「大宇宙」 66 を映し出す、奇跡的な造形物である。

第一に、「雪峰」は、桃山時代の自由闊達な美意識の集大成であると同時に、それを超克する新たな美の始まりを告げている。師・古田織部の「へうげもの」の精神、すなわち破調や不均衡を愛でる美学を継承しつつも、光悦はそれを単なる奇矯さや諧謔に留めることなく、「雪の峰と渓流」という詩的で構築的な山水の世界へと昇華させた。その理知的な構成と深い精神性は、来るべき江戸時代の新たな美の規範を予感させる。

第二に、「雪峰」は、偶然と必然が奇跡的な高みで融合した芸術である。焼成中に生じた火割れや高台の沈み込みといった、制御不能な「偶然」の産物を、金継ぎによる装飾や「見立て」という詩的な解釈によって、あたかも初めから意図されていたかのような「必然」の美へと転換させた点に、光悦の芸術家としての本質が凝縮されている。それは、戦国の動乱という巨大な時代のうねりの中で、強固な自己の美意識を確立し、世界を再創造しようとした、彼の強靭な精神の現れに他ならない。

最後に、「雪峰」は、作られてから四百年を経た今日においても、単なる過去の美術品に留まるものではない。それは、日本の美意識の根幹をなす「不完全性の美」や「見立ての文化」を、最も劇的な形で体現する、生きた文化的遺産である。その大胆にして静謐な造形は、現代に生きる我々に対し、美とは何か、創造とは何か、そして破壊の中からいかにして新たな価値が生まれ得るのかを、静かに、しかし力強く問いかけ続けている。この一碗の赤楽茶碗は、まさしく桃山の巨人がその掌中に創造した、永遠の「大宇宙」なのである。

引用文献

- 本阿彌光悅- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9C%AC%E9%98%BF%E5%BD%8C%E5%85%89%E6%82%85

- 日本の美を変えた稀代の総合芸術家【本阿弥光悦】の名作を堪能 - Precious.jp https://precious.jp/articles/-/45718

- 特別展「本阿弥光悦の大宇宙」 - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2617

- その価値、一国相当なり!戦国時代の器がハンパない件。 | 大人も子供も楽しめるイベント https://tyanbara.org/sengoku-history/2018010125032/

- 血で血を洗う戦国時代。織田信長ら武将たちが、茶の湯にはまった3つの理由 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/gourmet-rock/73672/

- 真の乙な絵やで! - 福井県 https://info.pref.fukui.lg.jp/bunka/bijutukan/tokusetsu/h28_matabe/pdf/h28_hyougemono_chirasi.pdf

- ドキュメンタリー「へうげもの」 - 株式会社 織部 http://oribe-minoyaki.com/movie/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%80%8C%E3%81%B8%E3%81%86%E3%81%92%E3%82%82%E3%81%AE%E3%80%8D/

- 織部流の祖 古田織部(古田重然)/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/95769/

- 太閤秀吉の御咄衆(御伽衆)となり、子の秀頼、徳川家康・秀忠父子に仕えました。 利休の茶の湯を継承しつつ、茶道具の製作・建築・作庭など多岐にわたって活躍し、それらは「織部好(ごのみ)」といわれて慶長年間(1596~1615)に爆発的な流行をみせ - 古田織部美術館 http://furutaoribe-museum.com/about.html

- 楽焼赤茶碗(雪峯)〈光悦作/〉 らくやきあかちゃわん(せっぽう)〈こうえつさく〉 - 文化遺産データベース https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/203760

- 赤楽茶碗 銘 雪峯 本阿弥光悦作 | 茶道具 - コレクション - 荏原 畠山美術館 https://www.hatakeyama-museum.org/collection/teaset/000033.html

- 赤楽茶碗|SAKURA 日本文化体験教室 京都本校 https://www.sakura-kyoto.jp/sado/chawan/akaraku.html

- 光悦 赤楽茶碗 銘 雪峰 - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/6805

- 重要文化財の茶碗一覧(写真付きで解説)「茶碗鑑賞の知識:4」 - 知欲 https://chiyoku.com/japanese-art/teabowl-juubun/

- 重文 赤楽茶碗『雪峯』|本阿弥光悦|茶道具事典 https://tea-ceremony-tokyo.club/%E8%B5%A4%E6%A5%BD%E8%8C%B6%E7%A2%97%E3%80%8E%E9%9B%AA%E5%B3%AF%E3%80%8F%EF%BD%9C%E6%9C%AC%E9%98%BF%E5%BC%A5%E5%85%89%E6%82%A6/

- 楽焼赤茶碗(雪峯)〈光悦作/〉 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/203760

- 国宝・重要文化財(美術工芸品) https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/201/00011327

- 本阿弥光悦 - 楽茶碗鑑賞記 - MISAO's Art World https://www.neuartro.net/%E9%99%B6%E7%A3%81%E5%99%A8/%E6%A5%BD%E7%84%BC-%E8%8C%B6%E9%81%93%E4%BA%8B%E5%A7%8B%E3%82%81/%E6%A5%BD%E8%8C%B6%E7%A2%97%E9%91%91%E8%B3%9E%E8%A8%98/

- 楽茶碗に起こる二つの割れ https://mei-un.hatenablog.com/entry/2014/09/20/181547

- 土鍋の「よいひび」と「悪いひび」のこと。 | うちの土鍋の宇宙の入りぐち。 | ほぼ日 https://www.1101.com/n/s/donabe_iriguchi/2021-04-08.html

- 赤楽茶碗『毘沙門堂』|本阿弥光悦 - 茶道具事典 https://tea-ceremony-tokyo.club/%E8%B5%A4%E6%A5%BD%E8%8C%B6%E7%A2%97%E3%80%8E%E6%AF%98%E6%B2%99%E9%96%80%E5%A0%82%E3%80%8F%EF%BD%9C%E6%9C%AC%E9%98%BF%E5%BC%A5%E5%85%89%E6%82%A6/

- 2013 : 11月 - 日蓮宗新聞社 https://news-nichiren.jp/2013/11/?cat=108

- 和敬清寂とおもてなし - 日蓮宗新聞社 https://news-nichiren.jp/2013/11/20/5934/

- へうげもの 古田織部の秘密 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=fjOQzhFi3Jg

- 光悦茶碗(こうえつぢゃわん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E6%82%A6%E8%8C%B6%E7%A2%97-61456

- 赤楽茶碗 本阿弥光悦作 - MIHO MUSEUM https://www.miho.jp/booth/html/artcon/00000780.htm

- なぜ家康は本阿弥光悦に京都鷹峯の土地を与えたのか 光悦と家康の関係とは? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/288

- 特別展「本阿弥光悦の大宇宙」 | レポート | アイエム[インターネットミュージアム] https://www.museum.or.jp/report/115131

- 桃山〜江戸時代に活躍した総合芸術家「本阿弥光悦」。その作品・代表作とは - 古美術八光堂 https://www.hakkoudo.com/weblog/2021/03/24/0310/

- 俵屋宗達の才能も発掘!本阿弥光悦の感性が『琳派』という美の様式を生み出した! - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/art-rock/1333/

- 本阿弥光悦 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/honami-koetsu/

- 角野隼斗氏の表現性を本阿弥光悦との比較で考えてみる - note https://note.com/nakano_alpha/n/n5b90b0b6c2ea

- 第九十回 琳派(りんぱ)|京都ツウのススメ - 京阪電車 https://www.keihan.co.jp/navi/kyoto_tsu/tsu201510.html

- 琳派をたのしむ(常設展)|西陣織あさぎ美術館(京都の美術工芸品) https://asagi-museum.jp/exhibition/rinpa.html

- 本阿弥光悦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%98%BF%E5%BC%A5%E5%85%89%E6%82%A6

- 赤樂茶碗 銘熟柿 コレクションデータベース サントリー美術館 https://www.suntory.co.jp/sma/collection/data/detail?id=383

- 光悦黒楽茶碗 銘 七里 | 公益財団法人 五島美術館 https://www.gotoh-museum.or.jp/2020/10/06/02-015/

- 書道、陶芸、刀剣…総合芸術家・本阿弥光悦が「天才」と呼ばれる意外な理由 - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/79106

- 開催趣旨 - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/uploads/r_press/287.pdf

- 日本の伝統文化に影響を与えた本阿弥光悦の美意識の秘密に触れる | [楽活]rakukatsu https://rakukatsu.jp/koestu-20240222/

- 東京国立博物館「本阿弥光悦の大宇宙」展レポート。琳派の祖とされる大芸術家の世界観を最新研究と信仰から読み解く - Tokyo Art Beat https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/the-artistic-cosmos-of-honami-koetsu-report-202401

- 茶道具の価値はどこで決まる?年代や状態から見る価値の違い - 骨董品の買取 https://daruma3-mag.com/archives/3085/

- 時代と共に変化する茶道具の歴史と価値を徹底解説 - 骨董品の買取 https://daruma3-mag.com/archives/2862/

- 光悦 黒楽茶碗 銘 雨雲 - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/6791

- 酒井家文書 | 姫路市立城郭研究室 https://www.city.himeji.lg.jp/jyokakuken/0000017233.html

- 風雅を好んだ姫路藩主・酒井宗雅 - UAG美術家研究所 - 湯上がり美術談義 https://yuagariart.com/uag/hyogo10/

- 姫路城主酒井忠以(宗雅)について https://www.himejijc.or.jp/2000/souga.htm

- 松平不昧(ふまい)~茶人大名の光と影【にっぽん歴史夜話43】 - サライ.jp https://serai.jp/hobby/1026495

- 光悦 白楽茶碗 銘 不二山 - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/6787

- 現在展示中の光悦茶碗 - 本阿弥光悦覚え書き https://otogoze.exblog.jp/17113253/

- 楽焼白片身変茶碗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%BD%E7%84%BC%E7%99%BD%E7%89%87%E8%BA%AB%E5%A4%89%E8%8C%B6%E7%A2%97

- 不二山私論 序 - 本阿弥光悦覚え書き https://otogoze.exblog.jp/6340893/

- 【お取り寄せ商品】 茶道具 楽茶碗 国宝 片身替白楽茶碗 銘 「不二山」 光悦写 佐々木昭楽作 https://item.rakuten.co.jp/teakomaya/fujisan/

- 雪峯私論 序 - 本阿弥光悦覚え書き - エキサイトブログ https://otogoze.exblog.jp/7437626/

- 茶道具 翔雲堂 岡本 茶碗とは http://shoundo.jpn.com/tool/chawan.html

- 光悦 赤楽茶碗 銘 毘沙門堂 - 鶴田 純久の章 https://turuta.jp/story/archives/6799

- 楽焼黒茶碗(雨雲)〈光悦作/〉 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/197863

- 黒楽茶碗『雨雲』|本阿弥光悦 - 茶道具事典 https://tea-ceremony-tokyo.club/%E9%BB%92%E6%A5%BD%E8%8C%B6%E7%A2%97%E3%80%8E%E9%9B%A8%E9%9B%B2%E3%80%8F%EF%BD%9C%E6%9C%AC%E9%98%BF%E5%BC%A5%E5%85%89%E6%82%A6/

- 雪舟とは何者ゾ?水墨画のスーパースター、その人生と代表作を徹底解説【アート】 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/art-rock/7426/

- 雪舟:中国に学び、独自の画風を確立した日本画家の最高峰 | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b11601/

- 雪舟 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E8%88%9F

- 秋冬山水図 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/533772

- 雪舟はなぜ画聖(カリスマ)になったのか― 多くの絵師が憧れた雪舟の魅力に迫る https://www.artagenda.jp/feature/news/20240422

- リン、琳派の大冒険②本阿弥光悦と俵屋宗達、日本美術史上最強タッグ|茶の間ラボ - note https://note.com/chanomalab/n/n7d54596450a6

- 時を超えて繋がるロマン『琳派』って何?【日本美術史編】 - WASABIアート通販サイト https://wasabi-nomal.com/blogs/others/rinpa

- 千 宗屋さんと鑑賞する「本阿弥光悦の大宇宙」展。 - MON ONCLE https://mononcle.art/story/page-20397/