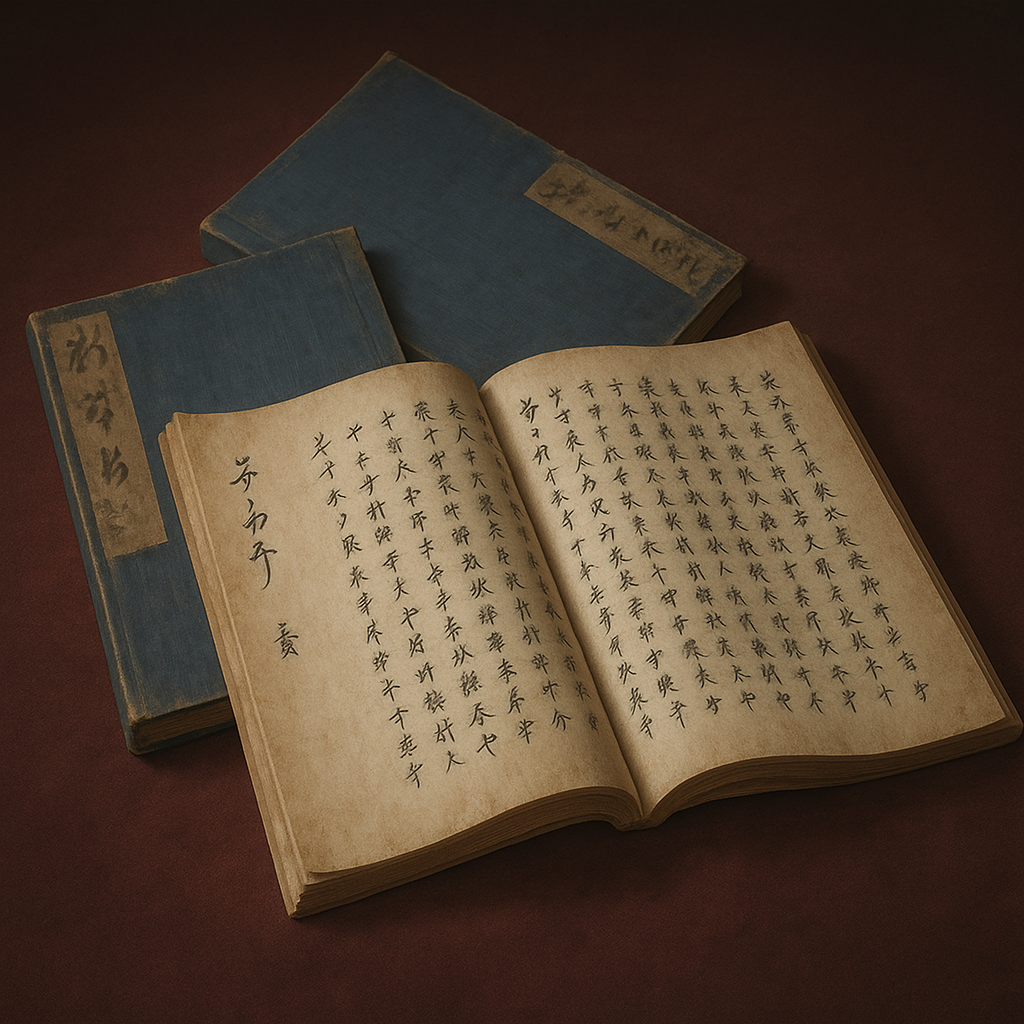

農具便利論

『農具便利論』は大蔵永常による江戸後期の農書。精緻な図解で農具の「暗黙知」を「形式知」化し、戦国期から飛躍した農業技術革新を体系化。農家の利益を追求する実証主義的農学の集大成である。

『農具便利論』の徹底分析:戦国時代の農法を基点として解き明かす江戸期技術革新の頂点

序論:『農具便利論』への誘い — 戦国から江戸へ、時代の再定位

大蔵永常によって著され、文政5年(1822年)に刊行された『農具便利論』は、江戸時代の農業技術と思想を理解する上で不可欠な一級の歴史資料である 1 。本書は、鍬や鋤といった基本的な農具から、灌漑用の揚水機、さらには河川土木に用いる特殊な船に至るまで、全国各地で用いられていた優れた道具を精緻な図解と共に紹介した、画期的な農業技術書として知られている。

本報告書は、この『農具便利論』について徹底的な調査と分析を行うものであるが、その際、利用者から提示された「戦国時代」という視点をあえて「比較の基点」として設定する。本書が成立した江戸時代後期と戦国時代の終焉との間には、約200年という長い時間の隔たりが存在する。この時間的距離を単なる時代錯誤として片付けるのではなく、比較史的な分析の軸として積極的に活用することで、『農具便利論』が描いた農業技術の世界がいかに飛躍的な発展の産物であったかを立体的に浮き彫りにすることが可能となる。

戦国時代の農業が、絶え間ない戦乱の中で兵糧を確保し、共同体の存続を図る「生存のための闘争」であったとすれば、『農具便利論』が前提とする農業は、商品経済の浸透を背景に、より高い生産性を追求し、家計の豊かさを生み出す「経営」へとその姿を大きく変容させていた。本報告書は、このダイナミックな変化の軌跡を、農具という具体的な「モノ」を通して解き明かすことを目的とする。戦国時代の技術水準を起点とし、そこから二百数十年を経て到達した江戸期技術革新の頂点としての『農具便利論』の歴史的意義を、多角的に論じていく。

第一章:著者・大蔵永常の実像 — 旅する農学者、その生涯と思想

『農具便利論』という不朽の名著を理解するためには、まずその著者である大蔵永常(1768-1861?)の人物像と、彼の思想の根幹を把握することが不可欠である。彼は単なる書斎の学者ではなく、その異色の経歴に裏打ちされた徹底した実証主義と、農民の利益を第一に考える経営者的な視点を持った、稀有な知識人であった 3 。

1-1. 異色の経歴と実証主義

大蔵永常は、豊後国日田(現在の大分県日田市)の商家を兼ねる農家に生まれた 4 。この出自は、彼の思想形成に決定的な影響を与えた。幼少期に学問を志すも、父に厳禁され、生蝋問屋へ奉公に出されるという経験は、彼に現実の経済活動の厳しさと実学の重要性を教え込んだ 4 。

20歳前後で故郷を離れた永常は、九州各地を遍歴し、製糖や製紙といった当時の先進的な産業技術を学んだ後、寛政8年(1796年)に当時の経済の中心地であった大坂へ出る 4 。そこで彼は苗木や農具の取次商を営みながら、畿内近国の先進的な農業技術を目の当たりにする機会を得た 4 。この商人としての経験が、彼の著作活動の原点となる。彼は、机上の空論を排し、自らの足で全国を歩き、各地の篤農家や職人から直接見聞した情報こそが真に価値を持つと確信していた。その姿勢は、まさにフィールドワークを重視する「農業ジャーナリスト」と呼ぶにふさわしいものであった 7 。

1-2. 思想の核心 —「広益国産」と「農家益」

永常の農学思想の核心は、「広益国産」と「農家益」という二つの概念に集約される 8 。彼の主著であり、農学の集大成とされる『広益国産考』は、この思想を体系的に述べたものである 9 。

「広益国産」とは、単に藩の財政を潤すための殖産興業ではなく、「まず人民の生活を豊かにして、その結果として領主の利益になるよう計画すべきである」という考え方である 7 。これは、民の富なくして国の富はあり得ないという、民本主義的な経済思想であった。彼は、年貢の源泉である米作のみを重視する従来の藩政思想とは一線を画し、各地の風土に適した商品作物(工芸作物)の栽培や、その加工品の製造によって農家が積極的に現金収入を得る道を説いた 8 。

そして、その根底にあるのが「農家益」、すなわち農家の利益を最大化するという視点である 8 。永常にとって、農業は単なる食糧生産の手段ではなく、家族の生活を支え、豊かにするための「経営」であった。この経営的視点から見れば、労働生産性の向上は至上命題となる。『農具便利論』は、まさにこの「農家益」を実現するための最も基礎的かつ重要な「手段」を提供する書として、彼の壮大な思想体系の中に位置づけられるのである。効率的な農具によって労働時間を短縮し、そこで生まれた余剰の労力を商品作物の栽培や加工に向けること。これこそが、永常が描いた農村復興の具体的な道筋であった。

1-3. 読者へのまなざし — なぜ「便利」で「わかりやすい」のか

永常の著作に共通する最大の特徴は、その圧倒的な分かりやすさにある。彼は、自らの著作が売れなければ生活が成り立たないという商業著述家としての立場から、「農家に利益をもたらすことを、わかりやすく伝える本」こそが「売れる本」であると喝破していた 8 。

『農具便利論』においても、その執筆哲学は貫かれている。ふんだんに用いられた精緻な挿絵、平易で具体的な文章は、彼が常に読者である農民の視点に立っていたことの証左である 13 。彼は、難解な漢籍の知識をひけらかすのではなく、農民が本書を読めばすぐにでも地元の鍛冶屋に同じものを作らせることができる、という実用性を何よりも重視した 8 。この徹底した読者志向こそが、『農具便利論』を単なる知識の陳列に終わらせず、江戸時代のベストセラーへと押し上げた原動力であったと言えるだろう。

第二章:『農具便利論』の構造と内容 — 全三巻の徹底解剖

『農具便利論』は、上・中・下の全三巻で構成されており、それぞれが体系的な意図をもって編集されている 1 。その内容は、土地を耕す基本的な道具から始まり、栽培管理、収穫、そして農業生産を支える大規模なインフラ技術にまで及ぶ。ここでは各巻の内容を具体的に見ていく。

2-1. 上巻:土を拓く力 — 鍬・鋤にみる地域性と合理性

上巻は、自序と総論に続き、農業の最も基本的な作業である耕起に用いられる鍬(くわ)と鋤(すき)の解説に大部分が割かれている 1 。永常は総論において、作物の種類や地質に合わせて農具を選択する必要性を説き、その実践として全国各地の特色ある鍬を図解していく。

彼の観察眼の鋭さを示すのが、「鍬は国々にて三里を隔ずして違ふものなり」という有名な一節である 16 。彼は、土地の性質、例えば粘土質の「ねば土」か、水はけのよい砂地かによって、最適な鍬の形状(刃の角度や柄の長さ、重さ)が全く異なることを看破していた 6 。本書では、「若州小浜辺之鍬」や「越前敦賀ニ用ル中鍬」といった具体的な地名を冠した鍬が紹介されており、若狭小浜の鍬は柄が五尺(約1.5メートル)と非常に長く、水田での作業に適した工夫がなされていることなどが記されている 14 。また、琵琶湖周辺で使われていた「江州鋤」なども紹介されており、地域ごとの土壌条件への適応がいかに重要であるかを繰り返し強調している 17 。

特に注目すべきは、戦国時代までの浅耕から、より深く土を耕す深耕を可能にした備中鍬(びっちゅうぐわ)の紹介である。刃が三本から四本に分かれたこの鍬は、土との抵抗が少なく、硬い土地でも深く掘り起こすことができた 14 。深耕は、作物の根の張りを良くし、地力を高めることで、収穫量の増大に直結する重要な技術であった。

2-2. 中巻:育む技 — 効率化された栽培・収穫体系

中巻では、播種(種まき)、除草、中耕といった栽培管理の過程で用いられる農具や、収穫後の処理に使われる道具が解説されている 1 。

この巻で特筆すべきは、近世農業における三大発明と称される、収穫後の作業効率を劇的に改善した道具群、すなわち 千歯扱き(せんばこき) 、 唐箕(とうみ) 、そして**千石簁(せんごくどおし)**への言及である 14 。

千歯扱きは、櫛状に並んだ鉄製の歯の間に稲や麦の束を差し込んで引くことで、効率的に穀粒を穂から分離(脱穀)する道具である 14 。それ以前は、扱き箸(こきばし)で一本一本しごいたり、唐棹(からさお)で叩き落したりするという、膨大な時間と労力を要する作業であった 19 。千歯扱きの登場は、脱穀作業の生産性を数十倍に高めたと言われ、農業史上の一大革命であった。

唐箕は、手回しのファンで風を起こし、その風力で籾(もみ)と藁屑や塵を分離(風選)する道具である 14 。これもまた、従来は箕(み)を使って手作業で何度も煽り、風の力で選別していた重労働を機械化した画期的な発明であった。千石簁は、大きさの異なる籾を篩い分けるための大型のふるいであり、品質の均一化に貢献した 14 。

永常は、これらの便利な農具が普及すれば、従来は過酷な労働とされた農作業の負担が軽減され、女性や子供もより安全に、そして効率的に農作業に参加できるようになると記している 14 。これは、単なる技術解説に留まらず、農家の経営や家族のあり方にまで視野を広げた、彼の深い洞察を示すものである。

2-3. 下巻:水を制する知恵 — 農業インフラの技術体系

下巻の内容は、本書を単なる農具カタログから一線を画すものとしている。ここで扱われるのは、個々の農作業の道具というよりも、安定した農業生産を支えるための社会基盤、すなわち治水・利水に関わる広範な技術体系である 20 。

まず、水田への灌漑に不可欠な揚水機として、足で踏んで羽根車を回す踏車(ふみぐるま)などが詳細に図解される 20 。さらに注目すべきは、天明期(1781-1789年)にオランダから伝来したとされるポンプ「ブランドスポイト」が紹介されている点である 14 。これは、永常が実用性さえあれば、その技術が国産か舶来かを問わないという、極めて合理的な精神の持ち主であったことを示している。

そして本書の白眉とも言えるのが、河川土木に関する一連の記述である。川底の土砂を浚渫するための底巻鋤簾(そこまきじょれん)や、それを船上から操作するための轆轤船(ろくろせん)、さらには護岸工事などで水中に杭を打つための杭打船(くいうちせん)、それを抜くための杭抜船(くいぬきせん)といった、専門的な土木用船舶までが詳細な図と共に解説されている 20 。永常の視線は、田畑というミクロな空間に留まらず、それをとりまく河川や水路といったマクロな環境の維持・管理、すなわち農業インフラの整備にまで及んでいた。これは、彼が農業を一つの閉じた体系としてではなく、自然環境と相互に作用しあう広大なシステムとして捉えていたことの証左に他ならない。

表1:『農具便利論』各巻に記載された主要農具一覧

|

巻 |

分類 |

主要な農具・装置名 |

主な用途と本書における特徴 |

|

上巻 |

耕起用具 |

諸国の鍬、備中鍬、鋤 |

土質や地形に応じた多様な形状。深耕による生産性向上を重視。 |

|

上巻 |

整地用具 |

熊手、馬鍬 |

代掻きや砕土作業の効率化。牛馬の利用も図解。 |

|

中巻 |

管理用具 |

除草用鍬 |

中耕・除草作業の負担軽減を目的とした専用の道具を紹介。 |

|

中巻 |

収穫・脱穀用具 |

千歯扱き(麦扱) |

鉄製の歯で効率的に脱穀。労働時間を大幅に短縮する革命的農具。 |

|

中巻 |

選別用具 |

唐箕、千石簁 |

風力や篩を用いて籾を選別。収穫物の品質向上に貢献。 |

|

下巻 |

灌漑・揚水装置 |

踏車、ブランドスポイト |

人力や西洋伝来の技術を用いた揚水。水管理の高度化を示す。 |

|

下巻 |

河川土木用装置 |

轆轤船、杭打船 |

治水・利水インフラ整備のための専門的な船。農業の枠を超える視点。 |

第三章:本書を不朽の名著たらしめる画期的な特徴

『農具便利論』が、数ある江戸時代の農書の中でも特に高く評価され、明治期に入っても再版を重ねるほどの生命力を持ち得たのはなぜか 1 。その理由は、単に内容が網羅的であったからだけではない。本書には、それまでの知識伝達のあり方を根本から覆す、いくつかの画期的な特徴が備わっていた。

3-1.「見る」農書へ — 精緻な図解と「設計図」としての価値

本書の最大の特徴は、画工・横河陶山の手による、ふんだんに用いられた精緻な図版にある 2 。これらは単なる情景を描いた挿絵ではない。永常は、全ての図に各部分の寸法や重量といった具体的な数値を詳細に書き込ませた 7 。例えば、鍬であれば刃の幅や厚み、柄の長さや取り付け角度までが明記されている。舟に至っては、分解された各部品の図まで掲載される徹底ぶりであった 23 。

なぜ永常はこれほどまでに詳細な記述にこだわったのか。それは、彼が本書を単なる農具の「カタログ」ではなく、読者が実際にその農具を「再現」するための「設計図」あるいは「製作マニュアル」として構想していたからである。彼の意図は、優れた農具を見たことのない地方の農民や鍛冶屋が、この本さえあれば同じ仕様のものを製作できるようにすることにあった。これにより、特定の先進地域に留まっていた優良な技術が、出版というメディアを通じて全国に拡散する道筋が拓かれたのである。

3-2. 暗黙知から形式知へ — 技術伝承の革命

永常が成し遂げたことの本質は、それまで職人や篤農家の身体や経験の中に蓄積されてきた「暗黙知」を、誰もが客観的に理解し、学習し、再現可能な「形式知」へと変換した点にある 24 。

近世以前の技術伝承は、親方から弟子へ、あるいは村の長老から若者へといった、対面での口伝や見様見真似による徒弟制度が基本であった。農具の製作やその巧みな使用法は、言葉では説明し尽くせない「勘」や「コツ」として、個人の身体に宿るものであった。しかし、この方法は伝達の範囲が極めて限定的であり、担い手が途絶えれば技術そのものが失われる危険性を常にはらんでいた。

『農具便利論』は、この伝統的な知識伝承のあり方に革命をもたらした。寸法、重量、材質といった定量的なデータによって農具を記述することで、個人的な経験の領域にあった技術を、普遍的で客観的な知識体系へと昇華させたのである。これは、日本の技術史上における画期的な出来事であり、技術の標準化と広域的な伝播を可能にするための知的なインフラを整備したと評価できる。

3-3. 読者と共に創る — 開かれた知識体系への志向

本書の先進性を象徴するのが、巻末に見られる読者への呼びかけである。永常は、「本書記載以外のすぐれた農具を出版元に知らせてほしい」と述べ、全国の読者からの情報提供を公に求めた 1 。

この一文は、永常が自らの著作を完成された固定的なものとは見なしていなかったことを示している。彼は、読者からのフィードバックを取り入れ、将来的に本書をさらに改良・増補していくことを意図していた。これは、知識を一方的に授けるのではなく、著者と読者が双方向的に関わり合いながら、より良い知識体系を共に構築していこうとする姿勢の表れである。その思想は、現代における「オープンソース」や「ウィキ」の理念にも通じる、驚くべき先進性を持っていた。彼は、知識が絶えず更新され、共有されることで社会全体が豊かになるという、本質的な真理を直感的に理解していたのである。

第四章:歴史的文脈と比較 — 戦国時代の農法と『農具便利論』の先進性

『農具便利論』の歴史的価値を正しく理解するためには、その成立背景である江戸時代後期の社会と、比較の基点となる戦国時代の社会との間に横たわる、技術的・社会的な差異を明確にする必要がある。両者の間には、単なる道具の改良に留まらない、決定的な断絶が存在する。

4-1. 基点としての戦国時代 — 農業技術の水準

戦国時代は、日本の農業史において一つの転換期であった。16世紀から17世紀にかけての製鉄技術の発展は、武器の生産のみならず、農具の改良にも大きな影響を与えた 18 。従来は刃先のみが鉄製であった木製の鍬に代わり、より頑丈で安価な鉄製農具が普及し始めた 25 。これにより、小規模な農民でも生産性を高めることが可能になった。

灌漑技術においては、村落共同体である「惣村」が用水路や堰の管理を担い、水利を巡る共同作業が村の結束を強める重要な要素となっていた 27 。肥料についても、従来の草木灰(刈敷)に加え、人糞尿(下肥)や家畜の糞尿(厩肥)の利用が広まり、地力の維持・向上に貢献した 29 。

しかし、これらの技術革新は、あくまで点在的・地域的なものであった。知識や技術の伝達は、極めて限定的な範囲に限られていた。日本最古の農書とされる『清良記』は、伊予国の武将・土居清良の一代記の一部であり、特定の領内の農政について述べたものである 31 。これは商業出版されたものではなく、写本として一部の武士階級の間で流通したに過ぎない。全国の農民が誰もがアクセスできるような、体系化された技術書は存在しなかった。戦国時代の技術革新は、それぞれの地域や共同体の中で閉じたものであり、優れた知見を全国規模で集積し、伝播させるシステムそのものが欠如していたのである。

4-2. 比較分析 — 生産性における決定的差異

『農具便利論』に描かれた技術体系と戦国時代のそれを比較すると、農業の各工程における生産性の差は歴然としている。

- 耕起: 戦国時代の鍬が主に表土を耕す「浅耕」用であったのに対し、『農具便利論』で推奨される備中鍬は、土を深く掘り起こす「深耕」を可能にした。これにより地力が向上し、作物の収量増に直結した。

- 脱穀・選別: 戦国時代には、収穫した稲穂から一粒一粒手作業で籾を外すという、気の遠くなるような労働が一般的であった。これに対し、『農具便利論』の時代には千歯扱きや唐箕が普及し、収穫後の作業時間を劇的に短縮した。この差は、農家が他の作業、特に換金性の高い商品作物の栽培や加工に振り向ける時間を生み出し、農業経営の多角化を促した。

両時代の決定的な差異は、個々の道具の性能以上に、農業生産のボトルネックとなっていた労働集約的な作業を、いかに効率的な道具(技術)によって解消したかという点にある。『農具便利論』が示したのは、単なる道具の集合ではなく、耕起から収穫、調整に至るまで、一連の作業工程全体を最適化するための、合理的な「技術システム」であった。

4-3. 時代が生んだ傑作 — 平和と出版文化の役割

では、なぜ『農具便利論』のような書物は、戦国時代には生まれ得ず、江戸時代後期になって初めて可能となったのか。その答えは、二百数十年間にわたる徳川幕府下の平和と、それに伴う社会・経済・文化の成熟にある。

第一に、社会の安定と交通網の発達である。戦乱の時代が終わり、全国が統一されたことで、大蔵永常のような一個人が、身の安全を心配することなく全国を旅し、各地の情報を収集することが可能になった。

第二に、商業出版ネットワークの確立である。江戸時代には、庶民の識字率が向上し、書籍が一大商品となった。京都・大坂・江戸の三都を中心とした版元(出版社)と書肆(書店)のネットワークが全国に張り巡らされ、『農具便利論』のような実用書を、津々浦々の農村にまで届けることを可能にした 6 。永常の知見は、この出版という情報インフラがあったからこそ、個人の見聞録に終わらず、社会全体に共有される公共的な知識となり得たのである。

このように、『農具便利論』の誕生は、個人の才能や情熱だけではなく、それを開花させ、社会に広めることを許容した時代の産物であった。それは、戦乱の時代が終わり、人々が生産性の向上と生活の豊かさを希求する新たな時代へと、日本社会が大きく舵を切ったことの象徴的な出来事であったと言えるだろう。

表2:戦国時代と江戸時代後期(『農具便利論』の時代)における農業技術の比較

|

項目 |

戦国時代 |

江戸時代後期(『農具便利論』の時代) |

主な変化と意義 |

|

主要農具 |

鉄製刃先の木製鍬(浅耕用)が普及。 |

備中鍬(深耕用)、千歯扱き、唐箕などが普及。 |

深耕による地力向上。収穫後作業の劇的な効率化。 |

|

技術の多様性 |

地域ごとに点在するが、体系化はされていない。 |

各地の優良農具がカタログ化され、地域ごとの最適化が示される。 |

地域の壁を越えた技術の比較検討と選択が可能に。 |

|

知識の伝達 |

口伝、徒弟制度が中心。『清良記』など限定的な文書。 |

商業出版による全国的な農書の流通。 |

「暗黙知」から「形式知」へ。誰もが学べる環境の整備。 |

|

技術開発の担い手 |

地域の鍛冶屋、農民。 |

大蔵永常のような全国を旅する専門家が登場。 |

広域的な視点からの技術の収集、評価、普及が始まる。 |

|

農業の目的 |

兵糧確保、生存のための基盤。 |

年貢納入に加え、市場での販売による現金収入の追求。 |

農業が「経営」として意識され、生産性向上が至上命題に。 |

結論:『農具便利論』が現代に遺したもの

大蔵永常の『農具便利論』は、単に江戸時代の農具を解説した書物ではない。それは、戦国時代の農法との比較において明らかになるように、近世日本の農業技術の集大成であり、二百数十年の平和な時代がもたらした経済発展と技術革新の精神を体現する、記念碑的な著作である。

本書の歴史的意義は、多岐にわたる。第一に、それは技術伝承のあり方を根本から変革した。寸法や重量といった客観的なデータを伴う図解によって、職人の身体に宿っていた「暗黙知」を、誰もが学び、再現可能な「形式知」へと転換した功績は計り知れない。これは、知識の民主化であり、技術革新の裾野を社会全体に広げる知的インフラの構築であった。

第二に、永常が示した体系的な視点である。彼は、個々の農具の改良に留まらず、土壌や気候に応じた最適化を追求し、さらには治水・利水といった農業を支える社会基盤にまで思索を広げた。このミクロとマクロを往還する総合的なアプローチは、持続可能な生産システムを考える上で、現代にも通じる重要な示唆を与える。

そして最後に、その根底に流れる思想である。農家の利益(農家益)を追求することが、最終的に国全体の利益(広益国産)に繋がるという彼の信念は、民の豊かさこそが社会発展の礎であるという、普遍的な真理を突いている。

『農具便利論』が現代に遺したものは、過去の道具の記録だけではない。それは、現場に根差した観察眼、合理的な分析力、そして知識を独占せず広く共有しようとする開かれた精神である。これらの価値は、時代を超えて、我々が新たな課題に立ち向かう上で、汲めども尽きせぬ知恵の源泉となるであろう。

引用文献

- 農具便利論(のうぐべんりろん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E5%85%B7%E4%BE%BF%E5%88%A9%E8%AB%96-1194026

- 農具便利論 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/200021850

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%94%B5%E6%B0%B8%E5%B8%B8#:~:text=%E5%A4%A7%E8%94%B5%20%E6%B0%B8%E5%B8%B8%EF%BC%88%E3%81%8A%E3%81%8A%E3%81%8F%E3%82%89%20%E3%81%AA,%E3%81%AE%E8%88%88%E7%94%A3%E6%96%B9%E3%82%92%E5%8B%99%E3%82%81%E3%82%8B%E3%80%82

- 大蔵永常(オオクラナガツネ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E8%94%B5%E6%B0%B8%E5%B8%B8-39159

- 農民の生活を高めるために尽力した農学者 大蔵永常 | マンガ 九州の偉人・文化ものがたり https://kyusyu-manga.azusashoin.com/%E8%BE%B2%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%92%E9%AB%98%E3%82%81%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E5%B0%BD%E5%8A%9B%E3%81%97%E3%81%9F%E8%BE%B2%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%80%80%E5%A4%A7%E8%94%B5/

- 『農具便利論』における堺の「農具鍛冶」と「其処の鍛冶」 - 立命館大学 https://www.ritsumei.ac.jp/lt/area/assets/file/research/geo/letter/22/22-2010-kawashima.pdf

- 農業ジャーナリスト大蔵永常と遠州 https://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/50/1/ssr3-32.pdf

- 江戸時代の農業ジャーナリスト・大蔵永常に学ぶ「6次産業化」の真髄 - 農文協 https://www.ruralnet.or.jp/syutyo/2018/201809.htm

- [ID:41846] 広益国産考 : 資料情報 | 収蔵品データベース | 浦安市郷土博物館 http://jmapps.ne.jp/urayasufkm/det.html?data_id=41846

- 広益国産考 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/378344

- 1-4 大蔵永常の農書 - 神戸大学附属図書館 https://lib.kobe-u.ac.jp/support/exhibition/digital/1-4/

- 大蔵永常 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%94%B5%E6%B0%B8%E5%B8%B8

- 大蔵永常の本おすすめランキング一覧|作品別の感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/authors/255570

- 農具便利論(農具の図鑑) https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/bunsho/file/614191.pdf

- 農具便利論 | 日本大百科全書 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/contents/nipponica/sample_koumoku.html?entryid=281

- 江戸時代の農具の改良としては、耕耘の様々な用途に応じた鍬の分化、ことに、軽くて深耕を可能にする備中鍬の普及と - 『福井県史』通史編4 近世二 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T4/T4-2-01-03-02-01.htm

- 農具からみた滋賀県の地域性 - 琵琶湖博物館 https://www.biwahaku.jp/publication/uploads/007_biwahaku_dayori.pdf

- この時期すでに多くの農具が普及していたことがわかります。唐鋤〔からすき〕は牛馬用の耕起器具として古墳時代以降、中国から伝わり、その後改良を重ね - Web版 図説尼崎の歴史-近世編 http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/chronicles/visual/03kinsei/kinsei2-c2.html

- 時代とともに変化した「脱穀(だっこく)」するための道具 | 稲作の歴史とそれを支えた伝統農具 https://www.kubota.co.jp/kubotatanbo/history/tools/threshing.html

- 河川に関する伝統的な技術書 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/rekishibunka/kasengijutsu08.html

- 「農具便利論 下巻」の図面集 - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/rekishibunka/kasengijutsu15.html

- 千葉県立大利根博物館-企画展示一覧- https://www.chiba-muse.or.jp/OTONE/tenji12-7.htm

- 農具便利論 | 日本古典籍データセット https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200021850/

- 【わかりやすく解説】「暗黙知」とはどういう意味?形式知との違いや具体例など - WeLog https://welog.jp/blogs/management/tacit_knowledge_and_explicit_knowledge/

- 【高校世界史B】「国家を強くするためには?」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-11236/lessons-11244/point-2/

- 鎌倉時代に日本の米作りは進歩しました. - 玉川学園 http://www.tamagawa.ac.jp/sisetu/kyouken/rice/kamakura.html

- 滋賀の農業水利変遷史 - 滋賀県 https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/4040234.pdf

- 水の章 - 我が国の水の歴史について https://www.aric.or.jp/kiseki/jp/mizu/index.html

- 中学歴史 5分でわかる!農村の発達 - 室町時代 - Try IT https://www.try-it.jp/chapters-2904/lessons-2924/

- 農業の発達 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%99%BA%E9%81%94/

- 農書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%9B%B8

- 農書(ノウショ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%9B%B8-111930