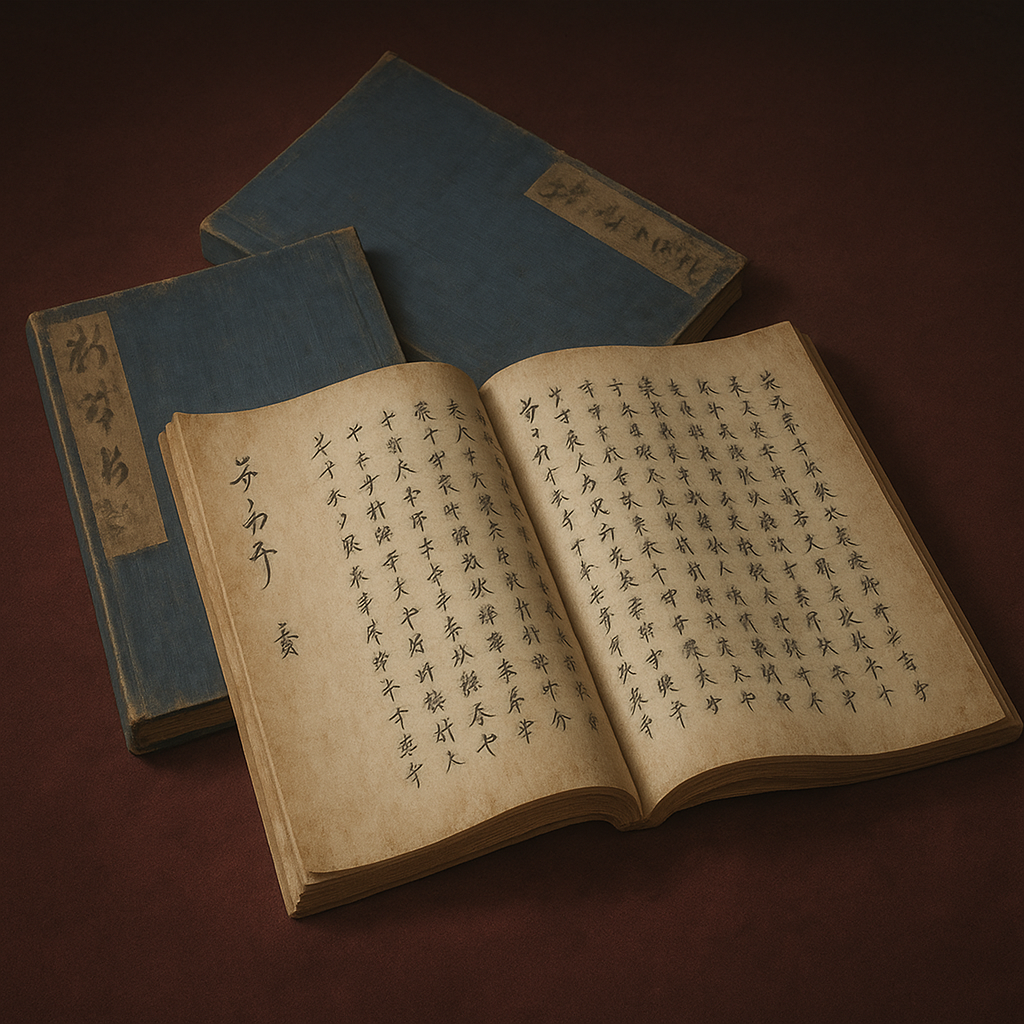

閑吟集

『閑吟集』は、室町後期に成立した歌謡集。戦国乱世の混沌の中、名もなき人々の喜びや悲しみ、愛欲を率直に歌い、旧秩序の崩壊と新時代の創生を映し出す。民衆の肉声を文学に昇華させた「声の革命」の記念碑。

『閑吟集』の深層分析――戦国乱世の黎明に響く民衆の肉声

序章:乱世に響く声――『閑吟集』への誘い

室町時代後期、永正十五年(1518年)に成立した一巻の歌謡集『閑吟集』。それは、単に当時の流行歌(小歌)を集めたアンソロジーという枠には収まらない、日本の歴史における巨大な地殻変動の時代精神を、最も生々しく、かつ芸術的に結晶させた文化遺産である。応仁・文明の乱(1467-77年)が古都を灰燼に帰し、旧来の権威と秩序が崩壊の一途をたどる中、新たな社会の胎動が始まった「戦国時代」という混沌。その黎明期に生きた名もなき人々の喜び、悲しみ、愛欲、そして諦念が、この一書には凝縮されている。

本書は、動乱の時代に生きた人々の「悲喜交々」を伝えるという基本的な理解からさらに踏み込み、『閑吟集』を文学史の枠を超えた多角的な分析の対象とする。歴史学、社会学、文化人類学、さらには心理学的な視点をも援用し、歌声の奥に秘められた生の証と、社会崩壊期における文化の根源的な役割を解き明かすことを試みる。すなわち、『閑吟集』を、戦国という時代の精神的風景を映し出す比類なき鏡として、また、過酷な現実を生き抜くための人々の知恵とエネルギーの記録として読み解いていく。この探求は、我々を遠い過去の歌声へと誘うだけでなく、混沌の時代における人間の精神の在り様という、普遍的な問いへと導く知的な旅となるであろう。

第一部:『閑吟集』が生まれた時代――永正十五年(1518年)の日本

『閑吟集』というテクストが内包する意味を深く理解するためには、それが生まれ落ちた時代の土壌、すなわち永正十五年(1518年)前後の日本の政治的・社会的状況を精密に再構築することが不可欠である。歌が詠まれ、聴かれ、そして一人の編者によって選び取られた「コンテクスト」を明らかにすることで、後に続くテクスト分析に揺るぎない基盤と深みを与えることができる。この時代は、旧秩序の崩壊と新時代の萌芽が激しくせめぎ合う、まさに歴史の転換点であった。

第一章:崩壊する秩序と下剋上の風

『閑吟集』が成立した永正十五年は、戦国時代の動乱が本格化し、社会の根幹が大きく揺らいでいた時期にあたる。その背景には、数十年にわたる政治的混乱と権威の失墜があった。

政治的背景

15世紀後半の応仁・文明の乱は、室町幕府の権威を決定的に失墜させ、全国的な戦乱の時代の幕を開けた 1 。さらに決定的だったのは、明応二年(1493年)に管領・細川政元が将軍・足利義材(後の義稙)を追放した「明応の政変」である 1 。このクーデターにより、将軍は完全に実権を失い、有力な家臣の傀儡と化した。中央政府の統制力は麻痺し、もはや幕府の権威を顧みることなく、実力で領国を拡大しようとする動きが全国で加速した 1 。

『閑吟集』が編まれた永正十五年(1518年)は、こうした状況がさらに進行した年であった。この年の8月、11代将軍・足利義澄を擁立していた細川高国政権の軍事的な後ろ盾であった周防の大内義興が、10年以上にわたる在京を終えて本国へ帰国するという重大な事件が起こる 4 。これにより畿内の権力均衡は崩れ、京都周辺は再び政情不安の渦に巻き込まれていった。まさに『閑吟集』は、中央政治の破綻が地方の群雄割拠を直接的に促進し、旧来の秩序が音を立てて崩れ去っていく時代の真っ只中で産声を上げたのである 1 。

社会構造の変化

中央権力の崩壊は、地方の社会構造に劇的な変化をもたらした。伝統的な守護大名に代わり、その家臣であった守護代や、現地の有力者である国人といった多様な出自の者たちが、実力によって領国を支配する「戦国大名」として台頭した 1 。彼らは、血縁や地縁に基づいた家臣団を組織し、領国内の土地と人民を一元的に支配する強固な「大名領国制」を築き上げていく 3 。

この現象の根底にあったのが、「下剋上」の風潮である 1 。出自や家格よりも個人の実力が重視され、下の者が上の者を凌駕し、取って代わることが常態化した。このような社会の流動性は、既存の価値観や道徳観を根底から揺るがし、人々に大きな不安を与える一方で、旧来の身分秩序からの解放感と、自らの才覚でのし上がっていく可能性への期待感をもたらした。この時代の空気は、『閑吟集』に収められた歌が持つ、諦念と享楽、悲哀とエネルギーが混在する独特の情調と深く響き合っている。

第二章:戦乱のなかの民衆世界

権威の崩壊と戦乱の激化は、貴族や武士だけでなく、社会の大多数を占める民衆の生活にも深刻な影響を及ぼした。しかし、それは単なる受難の時代ではなかった。権力の空白は、一方で民衆の自立と新たな文化の創造を促す土壌ともなったのである。

自立する民衆

中央や地方の領主の支配が揺らぐ中で、民衆は自らの手で共同体を守り、運営しようとする動きを活発化させた。農村では、地縁的な結びつきを基盤とした自治的共同体「惣村」が各地で形成された 5 。惣村は独自の掟を定め、用水の管理や共同防衛を行い、時には年貢の減免を求めて領主と交渉し、一揆という形で武力抵抗することもあった 6 。

都市においても、経済力を蓄えた「町衆」が自治の担い手として成長した。特に貿易港として栄えた堺や、戦乱の中でも経済活動の中心であり続けた京都では、町衆が都市運営に大きな影響力を持った。さらに、この時代は宗教勢力の力が強まった時代でもあり、特に一向宗(浄土真宗)は、武士や農民、商工業者を巻き込んだ強固な信徒団(一向一揆)を形成し、加賀国のように一国を支配するほどの地域権力を構築した 5 。これらの動きは、旧来の支配体制が解体していく中で、民衆が歴史の新たな主体として登場してきたことを示している。

日常の光と影

民衆の生活は、破壊と創造の二つの側面を持っていた。農業においては、米と麦を同じ田畑で栽培する二毛作が普及し、茶や桑、麻といった商品作物の栽培も盛んになるなど、生産力は向上していた 7 。各地で定期市が開かれ、商業活動が活発化したことも、一部の民衆に経済的な豊かさをもたらした 7 。

しかしその一方で、戦乱は民衆の日常に暗い影を落としていた。合戦の際には「乱取り」と称して、敵地の住民が兵士たちによって無差別に略奪された 10 。特に悲惨だったのは、捕らえられた人々、中でも女性や子供が商品として売り買いされる「人身売買」が横行したことである 10 。『閑吟集』に収められた「人買舟は沖を漕ぐ、とても売らるる身を、ただ静かに漕げよ、船頭殿」(131番)という一首は、この時代の過酷な現実を、被害者の諦念に満ちた声を通して告発する、衝撃的な記録である 11 。

視覚史料との対話

当時の民衆の具体的な生活文化を復元する上で、『閑吟集』と並んで重要なのが視覚史料である。やや後の時代(天正二年、1574年)の制作ではあるが、戦国期の京都の風俗を詳細に伝える国宝「洛中洛外図屏風 上杉本」には、公家や武士から職人、物売り、遊女、子供たちに至るまで、約2500人もの人々が生き生きと描かれている 14 。また、室町時代後期(1500年頃)に成立した『七十一番職人歌合』は、医師や鍛冶屋、大工といった馴染み深い職業から、琵琶法師、傀儡師(人形遣い)といった芸能者まで、142種もの多様な職人たちの姿とその心情を詠んだ和歌を収めており、当時の社会の分業の進展と文化の裾野の広がりを伝えている 16 。

これらの絵画資料に描かれた人々の服装、住居(板葺き屋根の町屋) 19 、食事の風景 20 、そして市場や祭りの賑わいを、『閑吟集』の歌言葉と突き合わせることで、歌の背景にある生活の具体的な手触りや匂いを、より立体的に感じ取ることができる。それは、文学作品が生まれた社会の物理的・精神的環境を深く理解する上で、不可欠な作業である。

表1:戦国初期の主要な政治・社会動向と文化事象の年表(1467年~1530年頃)

|

年代 |

主要な政治・軍事動向 |

主要な社会・経済動向 |

主要な文化動向 |

|

1467年 |

応仁・文明の乱、勃発(~1477年) 1 |

京都の市街地が荒廃。地方への文化伝播が加速 9 |

|

|

1488年 |

加賀一向一揆、守護富樫氏を倒し「百姓の持ちたる国」となる |

惣村や寺内町の形成が各地で進む 5 |

|

|

1493年 |

明応の政変。細川政元が将軍足利義材を追放 1 |

戦国大名による「大名領国制」の形成が始まる 3 |

|

|

1500年頃 |

|

|

『七十一番職人歌合』成立 17 |

|

1506年 |

|

|

画僧・雪舟、没 |

|

1507年 |

細川政元、暗殺される(永正の錯乱) 22 |

畿内における政治的混乱が激化 |

|

|

1518年 |

大内義興、周防へ帰国。畿内の権力バランスが動揺 4 |

人身売買が社会問題化(『閑吟集』131番に関連) 10 |

『閑吟集』成立 23 |

|

1520年代 |

|

|

『宗安小歌集』成立か |

|

1527年 |

|

|

高三隆達、生まれる(後の隆達節の創始者) 25 |

この時代の特質を総覧するとき、一つの重要な側面が浮かび上がる。『閑吟集』は、単に「動乱期の庶民の歌」という言葉で片付けられるべきではない。それは、旧体制の「崩壊」という絶望的な現実と、新たな社会の「創生」という混沌としたエネルギーが複雑に絡み合った、時代の精神的な二重奏そのものを記録した、類稀な文化的産物なのである。既存の権威が失墜し、明日をも知れぬ不安が社会を覆う中で(崩壊)、人々は自らの力で共同体を組織し、経済活動に活路を見出し、そして何よりも「今、この瞬間」を生きることに強烈な価値を見出した(創生)。『閑吟集』に満ち溢れる刹那的な享楽への渇望と、その裏側に潜む深い無常観や社会への嘆きは、まさにこの「崩壊」と「創生」の二重奏が生み出した、必然の響きであったと言えよう。

第二部:『閑吟集』の徹底解剖

『閑吟集』を時代精神の結晶として理解するためには、それがどのような構造と思想の下に編まれた「書物」であるのかを、テクストの内側から精密に分析する必要がある。編者の人物像、編纂の意図、そして歌が本来持っていたであろう音楽性に迫ることで、単なる歌の集合体ではない、一つの芸術作品としての『閑吟集』の姿が浮かび上がってくる。

第一章:書物としての構造と意図

『閑吟集』は、一見すると無造作に歌が並べられているように見えるが、その背後には編者の明確な意図と高度な編集技術が存在する。

編者像の探求

『閑吟集』の編者については、仮名序に「ここにひとりの桑門あり、ふじの遠望をたよりに庵をむすびて、十余とせをへだつ」と記されているのみで、その具体的な名は不明である 23 。この記述から、編者は仏門に入った人物(桑門)で、富士山を望む地で10年以上の隠棲生活を送っていたことがわかる。しかし、単なる世捨て人ではない。彼は和歌や連歌、漢詩文に深く通じ、儒教的な教養も備え、さらには一節切(ひとよぎり)という尺八を嗜む、風流な文化人であったと推測される 23 。この人物像は、俗世から距離を置きながらも、俗世の文化に深い理解と愛情を注ぐ、室町時代特有の「市中の隠」と呼ばれる知識人たちの姿を彷彿とさせる 27 。

一部には、当代随一の連歌師であった柴屋軒宗長を編者とする説も存在するが、これを裏付ける確たる証拠はない 23 。むしろ重要なのは、編者が真名序で自らを「一狂客」と称している点である 24 。「狂」とは、常識や既存の価値観に捉われない自由な精神の在り方を意味する言葉であり、編者が自らをそのような存在として認識していたことを示唆している。彼は、伝統的な権威に縛られることなく、民衆の間に生まれた新しい文化の価値を見抜くことのできる、鋭敏な感性の持ち主だったのであろう。

編纂の形式美

『閑吟集』が単なる流行歌のスクラップブックではないことは、その構成に見られる形式美からも明らかである。収録された歌謡の総数311首というのは、中国最古の詩集であり、儒教の経典でもある『詩経』の「三百余篇」を意識したものであることは間違いない 23 。また、漢文で書かれた「真名序」と、和文で書かれた「仮名序」を巻頭に置く構成も、勅撰和歌集などの日本の古典籍の伝統に倣ったものである 23 。

特に注目すべきは真名序の内容である。そこでは、音楽が人の心を和ませ、穏やかにすることで、仁徳が身に備わるという儒教的な音楽観が格調高く述べられている 23 。これは、編者が、ともすれば卑俗と見なされがちな民衆の歌謡(小歌)に、国家を治めるほどの高尚な理念と文化的価値を与えようとしていたことを示している。流行歌というありふれた素材を用いながらも、それを古典的な形式と権威ある思想によって体系化し、一つの格調高い文学作品を創造しようとする、編者の強い意志がここにはっきりと見て取れる。

連歌的配列の妙

『閑吟集』には、「春」「夏」「秋」「冬」「恋」といった明確な部立は存在しない。しかし、歌の配列は無秩序ではなく、全体として四季の移ろいや恋の様々な局面を追うような大まかな流れを持っている 30 。さらに細かく見ると、一首一首が、前の歌の言葉や内容、喚起されるイメージに連なるように配置されている 26 。これは、当時流行していた連歌における「付け合い」の技法を応用したもので、「連歌的配列」と呼ばれる 26 。

例えば、ある歌に「花」という言葉があれば、次の歌は桜や梅に関連する内容になり、さらにその次の歌は「色」や「香り」といった感覚的なイメージへと繋がっていく。この巧みな配列によって、個々の歌は独立した魅力を保ちながらも、全体として大きな情念のうねりや、途切れることのない音楽的な流れを生み出している。読者(あるいは聴き手)は、歌から歌へと移ろう繊細な連想の鎖をたどることで、まるで一つの長大な物語や組曲を味わうかのような、豊かな鑑賞体験を得ることができるのである。

第二章:収録された歌謡の多様性と音楽性

『閑吟集』の価値は、その編纂意図の高さだけでなく、収録された歌謡そのものの豊かさと多様性にもある。本書は、室町後期に花開いた大衆芸能文化の貴重な見本市ともいえる内容を持っている。

ジャンルのるつぼ

全311首のうち、数的に中心をなすのは約230首の「小歌」である 24 。小歌は、七五調を基本としながらも、より自由で口語的な表現を用いた短い歌謡で、室町時代に民衆の間で広く流行した 34 。しかし『閑吟集』の魅力は、小歌だけに留まらない。本書には、当時人気のあった様々な芸能の断片が、さながらモザイクのように散りばめられている。

具体的には、「大和節」(大和猿楽、すなわち能の謡の一部が独立したもの)、「田楽節」(田楽の歌)、「早歌(そうが)」(宴曲とも呼ばれる、武士に好まれたリズミカルな歌謡)、「放下歌(ほうかうた)」(大道芸人が歌った歌)、「狂言小歌」(狂言の中でうたわれる歌)など、多岐にわたるジャンルの歌謡が含まれている 23 。編者は、各歌の冒頭にこれらのジャンル名を小書きしており、彼の明確な分類意識と、当時の芸能文化全体への広い視野をうかがわせる 24 。この多様性により、『閑吟集』は、室町後期の大衆文化の豊かさと活気を今に伝える、第一級の歴史資料としての価値をも備えているのである。

失われた旋律への想像

『閑吟集』の歌は、本来どのように歌われていたのだろうか。残念ながら楽譜は現存しないが、いくつかの手がかりからその音楽性を推測することは可能である。

まず、伴奏楽器の中心は、編者自身も嗜んだとされる「一節切(ひとよぎり)」であったと考えられる 23 。これは竹で作られた縦笛で、後の尺八の原型ともいえる簡素な楽器である。今日、日本の伝統音楽の代表的な楽器である三味線が琉球経由で日本に伝来するのは16世紀半ば以降のことであり 37 、『閑吟集』の時代にはまだ存在しなかった。また、箏(こと)が庶民の間に広まり始めるのも室町時代末期からのことである 39 。したがって、『閑吟集』の音楽は、三味線が主導する賑やかな近世の歌謡とは異なり、人の声と、それに寄り添う素朴な笛の音が中心となる、より親密で内省的な響きを持っていたと想像される。

歌い方も、朗々と歌い上げるというよりは、恋人に語りかけるような、あるいは秘めた思いを吐息にのせるような、繊細な表現が重視されたであろう 40 。歌詞に見られる「なう」といった柔らかな語尾は、そのような親密な歌唱スタイルを物語っている 40 。それは、大衆の日常的な感情の機微をすくい取るのにふさわしい、素朴で直接的な音楽であったに違いない。

以上の分析から、『閑吟集』の編者が目指したものが明らかになる。彼は、巷間に溢れる「俗」なる歌謡、すなわち民衆の生々しい感情がほとばしる小歌や芸能の断片という、いわば「卑金属」を素材とした 24 。そして、その素材に対して、自らが深く通じた漢詩や儒教、和歌、連歌といった伝統的な「雅」の世界の知見を注ぎ込んだ。中国の古典『詩経』の権威を借りて構成を整え 24 、連歌の洗練された配列技法を応用して歌々を繋ぎ 26 、儒教的な音楽論によってその価値を理論武装した 23 。この一連の作業は、まさに文化的な「錬金術」と呼ぶにふさわしい。編者は、戦乱の世の混沌の中から、猥雑で、時に悲痛な民衆の「声」という原石を見つけ出し、それを自らの教養と美意識によって磨き上げ、時代を超えて輝きを放つ「文学」という宝石へと昇華させたのである。この「俗の雅化」こそ、『閑吟集』の編纂における最大の本質であり、編者の非凡さを示す動かぬ証拠と言えるだろう。

第三部:歌声に聴く戦国初期の心性

『閑吟集』の真価は、その文学的構造や歴史的背景の分析に留まらない。歌の一つ一つに耳を澄ませば、そこに戦国乱世の黎明期を生きた人々の精神の様相、すなわち「心性(メンタリティ)」が、驚くほど鮮やかに刻印されていることがわかる。愛と官能、無常観と享楽、そして日常の悲哀。これらの歌声は、遠い過去の記録であると同時に、極限状況における人間の普遍的な心の在り様を映し出す鏡でもある。

第一章:愛と官能の歌――現世肯定の讃歌

『閑吟集』に収められた歌の大部分は、男女の恋情を主題としている 24 。その表現は、平安時代以来の和歌の伝統に見られるような、抑制的で間接的なものではない。むしろ、感情や感覚を露わに、そして大胆に歌い上げる点にこそ、その最大の特徴がある。

直接的な感情表出

例えば、「そと締めて給ふれなう 手跡の終に顕るる」(25番)という歌は、情熱的な抱擁によって体に跡がついてしまうという、極めて私的で官能的な情景を臆面もなく歌う 40 。また、「いとほしうて 見れば、なほまたいとほし いそいそ解かい、竹垣の緒を」(283番)という歌では、恋人への愛おしい気持ちと、逢瀬のためにためらわず竹垣の紐を解きに行くという、喜びと期待に満ちた行動が率直に表現されている 40 。これらの歌には、観念的な恋ではなく、肉体の実感と結びついた、生々しい愛の姿が描かれている。この現世的で身体的な感覚の肯定こそが、『閑吟集』の歌を貫く基調音の一つである。

周縁からの声

こうした直接的な表現は、歌の担い手が、従来の文学の中心にいた貴族や高僧ではなく、より広い階層の人々、特にこれまで文学の表舞台に登場することの少なかった女性や遊女たちであったことと深く関わっている 35 。彼女たちの飾り気のない「肉声」が、小歌という新しいメディアを通して、文学の世界に流れ込んできたのである 40 。

「身は浮舟、浮かれ候 引くに任せて寄るぞ嬉しき」(66番)という一首は、その象徴的な例である 40 。自らの身を、引かれるままに漂う浮舟にたとえ、相手に身を委ねることを「嬉しき」と肯定する。これは、主体性のない、受動的な立場に置かれがちであった当時の女性の現実を反映しているかもしれない。しかし同時に、その状況下でさえ、愛する人に身を任せることから喜びを見出そうとする、したたかで力強い生の肯定が感じられる。このように『閑吟集』の恋愛歌は、単なる情歌に留まらず、厳しい社会を生きる人々の生の哲学をも内包しているのである。

第二章:「一期は夢よ ただ狂へ」――無常観と刹那的享楽

『閑吟集』、ひいては戦国という時代の精神を最も凝縮して表現した一節を挙げるとすれば、それは疑いなくこの歌であろう。

何せうぞ くすんで 一期は夢よ ただ狂へ (55番) 25

「真面目くさって(くすんで)一体何になろう。人の一生など所詮はかない夢のようなものだ。ただひたすら何かに熱中し、狂ったように生きればよい」というこの歌は、その衝撃的なメッセージゆえに、後世の人々を魅了し続けてきた 11 。この短い一節には、戦国初期の心性が多層的に折り畳まれている。

重層的な解釈

この歌を単なる刹那的な快楽主義の推奨と解釈するのは、あまりに表層的である。その深層には、時代の精神状況と結びついた、より複雑な意味合いが隠されている。

第一に、 仏教的無常観の変容 が挙げられる。「一期(一生)は夢よ」という認識は、古くから日本人の精神に深く根差してきた仏教的な無常観に基づいている 43 。しかし、伝統的な無常観が、現世を厭い、来世での救済や悟りを求める方向に向かったのに対し、この歌は正反対の結論を導き出す。「ただ狂へ」と、はかないからこそ、この現世において情熱的に生きることを強く肯定するのである 43 。これは、来世や権威といった超越的な価値への信頼が揺らぎ、個人の内なる情熱や「今、ここ」にある確かな実感に価値を見出すという、中世から近世へと向かう大きな精神史的転換の兆候と見ることができる。

第二に、 切迫した社会的背景 がこの思想を生んだ。応仁の乱以降、戦乱は常態化し、人々は文字通り明日をも知れぬ命を生きていた。「ただ今日よなう 明日をも知らぬ身なれば」(93番)という別の歌が示すように、不確実な未来に希望を託すよりも、今この瞬間の生を燃焼し尽くすことの方が、よほど現実的な生き方であった 40 。このような状況下で、「くすんで」いること、すなわち既存の道徳や秩序に従順であることは、もはや何の意味も持たない。機能不全に陥った権威への反発と、自らの実感のみを頼りに生き抜こうとする決意が、「ただ狂へ」という過激な言葉に凝縮されている。

第三に、 心理的レジリエンス(精神的回復力)の表明 という視点からの解釈が可能である。現代の紛争地帯における心理学研究は、人々が戦争や暴力といった極度のトラウマ状況下で、芸術や創造的活動を通じて精神の平衡を保ち、人間としての尊厳を維持しようとすることを示している 48 。芸術は、言葉にならない苦痛を表現し、破壊された世界の中に新たな意味を創造する「生存のための言語」となる 49 。この観点から『閑吟集』を読み解けば、「ただ狂へ」という呼びかけは、絶望的な現実に対する単なる逃避ではなく、それに呑み込まれまいとする積極的な精神の抵抗であり、主体性を取り戻すための力強い意志の表明と見なすことができる。愛に、歌に、宴に「狂う」ことは、死の影が色濃い世界で、生の確かな手応えを掴もうとする、必死の営為だったのである。

第三章:日常の息遣いと社会の断片

『閑吟集』は、恋愛や人生哲学といった普遍的なテーマだけでなく、当時の人々の具体的な生活の息遣いや、社会の生々しい断面をも伝えている。

生活の記録

例えば、「十七八は早川の鮎候 寄せて寄せて堰き寄せて、探らいなう お手で探らいなう」(134番)という歌がある 40 。これは、十七、八歳の若々しい娘の生命力を、川を勢いよく泳ぐ鮎にたとえた鮮やかな恋の歌である。しかし同時に、川に堰を設けて魚を追い込み、手で探って捕らえるという、当時の漁撈の具体的な情景を彷彿とさせる。このように、歌の中には、人々の生業や日常の風景が、巧みな比喩として織り込まれている。

社会の暗部

そして、この歌集が時代の証言として持つ価値を最も雄弁に物語るのが、前述した「人買舟は沖を漕ぐ、とても売らるる身を、ただ静かに漕げよ、船頭殿」(131番)という一首である 11 。戦乱や飢饉によって親と離ればなれになったり、あるいは借金の形として売られたりした人々が、人買いの手によって遠い土地へ商品として運ばれていく。その舟の上で、自らの運命を静かに受け入れた犠牲者が、せめてもの願いとして船頭に語りかける。この歌には、個人の悲劇を超えて、人身売買という非人間的な行為が横行していた戦国社会の暗部を告発する、強烈なリアリズムがある 10 。『閑吟集』は、美しい恋歌や享楽的な人生讃歌だけでなく、このような社会の深淵を覗き込ませるルポルタージュとしての側面をも併せ持っているのである。

表2:『閑吟集』主要歌謡のテーマ別分析

|

歌番号 |

テーマ分類 |

歌詞(抜粋) |

現代語訳 |

戦国時代的文脈における解釈 |

|

25 |

情熱的な恋と官能 |

そと締めて給ふれなう 手跡の終に顕るる |

そっと抱いてくださいな。あまり強いと(抱かれた)跡がついて、とうとう人に知られてしまいますから。 |

伝統的な和歌には見られない、身体的感覚を伴う直接的な恋愛表現。個人の実感と現世の快楽を重視する時代の価値観を反映している 40 。 |

|

55 |

生の儚さと刹那的享楽 |

何せうぞ くすんで 一期は夢よ ただ狂へ |

真面目くさって何になろう。人の一生など夢のようにはかないものだ。ただひたすら(何かに)熱中して生きよ。 |

秩序崩壊と死が日常化した社会への反発。未来への不信から「今」を燃焼させようとする、極限状況下の心理的レジリエンスの表明 43 。 |

|

66 |

日常の悲哀と社会の現実 |

身は浮舟、浮かれ候 引くに任せて寄るぞ嬉しき |

私の身は浮舟のようなもの。浮かれて、引かれるままに(あなたの元へ)寄っていくのが嬉しいのです。 |

遊女など、自らの意志では生き方を選べない立場の女性の声か。受動的な状況の中でさえ喜びを見出そうとする、したたかな生の肯定 40 。 |

|

93 |

生の儚さと刹那的享楽 |

ただ今日よなう 明日をも知らぬ身なれば |

ただ今日を生きるだけですよ。明日のことさえ分からない我が身なのですから。 |

戦乱の世における人々の偽らざる実感。「一期は夢よ」の歌と通底する、刹那に価値を置く世界観を端的に示す 40 。 |

|

131 |

日常の悲哀と社会の現実 |

人買舟は沖を漕ぐ、とても売らるる身を、ただ静かに漕げよ、船頭殿 |

人買いの舟が沖を漕いでいく。どうせ売られていくこの身なのだから、せめて静かに漕いでくださいな、船頭さん。 |

当時横行した人身売買の悲劇を、被害者の諦念に満ちた声で伝える衝撃的な記録。社会の暗部を告発するルポルタージュ的価値を持つ 10 。 |

|

283 |

情熱的な恋と官能 |

いとほしうて 見れば、なほまたいとほし いそいそ解かい、竹垣の緒を |

愛おしくて、見れば見るほど、ますます愛おしい。いそいそと(逢うために)竹垣の扉の紐を解きに行きましょう。 |

逢瀬への喜びを隠さない、行動的で率直な感情表現。伝統的な恋愛観からの解放を示す 40 。 |

このように『閑吟集』の歌を深く読み解くとき、それは単なる感情の反映ではなく、過酷な時代を生き抜くための人々の「心理的レジリエンス」の創造的な表明であったという側面が浮かび上がってくる。社会秩序が崩壊し、暴力と死が日常に偏在する「継続的なトラウマ」状況下で 1 、人々は歌という芸術の中に、生の確かな手触りを求め(官能歌)、未来が信じられない状況で「今」に価値を見出し(享楽歌)、そして自らの悲劇を言葉にすることで無力な犠牲者から物語の主体へと自己を変容させようとした(悲哀歌)。『閑吟集』の歌声は、崩壊に抗う人間の精神力の、力強い証左なのである。

第四部:文学史における『閑吟集』の位置と遺産

『閑吟集』は、戦国初期という特異な時代の精神を映し出す鏡であると同時に、日本の文学史の大きな潮流の中に位置づけられるべき重要な作品である。先行する歌謡や同時代の貴族文芸と比較することで、その革新性が明らかになるとともに、後の近世歌謡へと繋がる道筋が見えてくる。

第一章:伝統と革新の交差点

『閑吟集』の独自性は、それ以前、そして同時代の他の文学ジャンルとの比較において、最も鮮明に浮かび上がる。

先行する歌謡との比較

平安時代後期に後白河法皇によって編纂された『梁塵秘抄』も、『閑吟集』と同じく当時の流行歌謡を集めた画期的な歌謡集である 23 。しかし、両者の間には決定的な違いが存在する。『梁塵秘抄』の中心をなすのは「今様」と呼ばれる歌謡であり、その内容は仏教的な色彩が濃く、宮廷文化の洗練された美意識に貫かれている 24 。それに対し、『閑吟集』が核とするのは、より庶民的で世俗的な「小歌」である 24 。その表現は露骨なまでに直接的で、形式も自由闊達であり、貴族的な洗練よりも民衆の生のエネルギーを重視する 35 。『梁塵秘抄』から『閑吟集』へのこの変化は、約350年の時を経て、日本の文化の担い手が貴族階級から武士や庶民へと大きく移行したことを象徴する、文学史上の地殻変動を示している 35 。

同時代の貴族文芸との対比

『閑吟集』が編まれた室町時代後期、エリート層の文学活動の中心にあったのは、伝統的な形式を持つ和歌と、高度に知的な言語遊戯である連歌であった。これらのジャンルは、厳格な規則と、古典への深い教養を前提とする、いわば「雅」の世界の文芸である。

これに対し、『閑吟集』に収められた小歌は、七五調を基調としながらも、日常的な話し言葉(口語)を大胆に取り入れ、定型に収まらない自由なリズムを持っている 24 。例えば、「何せうぞ、くすんで、一期は夢よ、ただ狂へ」といった句は、和歌や連歌の優雅な言葉遣いとは全く異質であり、まるで民衆の肉声がそのまま聞こえてくるかのようである 40 。これは、既存の「雅」の美学とは根本的に異なる、猥雑さや滑稽さ、卑俗さをも内包する新たな「俗」の美学の誕生を告げるものであった。編者が、連歌の構成法を借用しつつも、その素材として全く対照的な小歌を選んだという事実は、彼が伝統と革新の交差点に立ち、新しい時代の文学の可能性を模索していたことを示している。

第二章:近世歌謡への架け橋

『閑吟集』の革新性は、それ自体で完結したものではなく、後の時代の文化に大きな影響を与えた点にも重要な意義がある。本書は、中世の歌謡と、江戸時代に花開く近世の歌謡とを結ぶ、決定的な架け橋としての役割を果たした。

精神と形式の継承

『閑吟集』に見られる、現世を肯定し、刹那的な快楽や人間的な情愛を謳歌する精神は、その直後に成立したとされる『宗安小歌集』や、堺の商人であった高三隆達が美しい節付けを施して一大ブームを巻き起こした「隆達節(隆達小歌)」へと、直接的に受け継がれていく 24 。特に隆達節は、『閑吟集』の歌を数多くレパートリーに含んでおり、その内容は『閑吟集』の世界をさらに洗練させ、大衆化したものと言える 25 。

近世的音律の醸成

さらに重要なのは、形式面での影響である。『閑吟集』の歌の中には、後の近世歌謡の基本リズムとなる「七七七五調」の形式を持つものが散見される。このリズムは、三味線の伴奏と結びつくことで、江戸時代に端唄や都々逸といった大衆的な俗謡の基本形として定着していく 24 。つまり、『閑吟集』に萌芽として見られた新しい音律が、隆達節などを経由して発展し、近世の大衆音楽文化の基盤を形成したのである 54 。この意味で、『閑吟集』は、中世的な歌謡世界の終着点であると同時に、近世的な歌謡世界の出発点でもあり、両者を結ぶミッシングリンクとして、日本音楽史上、きわめて重要な位置を占めている。

これらの文学史的な考察を通じて、『閑吟集』が果たした役割の核心が見えてくる。それは、日本の文化史における「声の革命」の記念碑としての役割である。それまでの日本文学の正史において、主役の「声」は、天皇や貴族、高僧といったエリート層のものであり、その声は和歌や漢詩、物語といった、洗練された「書き言葉」の文法によって統制されていた。しかし、『閑吟集』は、これまで文学の周縁に追いやられていた、あるいは全く無視されてきた名もなき庶民、女性、遊女といった人々の、生身の「話し言葉」、すなわち「肉声」を、文学の舞台の中央へと一挙に引き上げた 23 。この新しい「声」は、伝統的な美意識や形式(=雅)を大胆に逸脱し、人間の本源的な感情(愛欲、喜び、悲しみ、怒り)を、何のてらいもなく直接的に表現した。これは、文学における真の革命であった。そしてこの革命は、下剋上によって旧来の身分秩序が崩壊し、庶民が新たな歴史の担い手として登場しつつあった戦国時代の社会構造の変動と、完全に歩調を合わせている。社会の主役が交代する時代に、文化の主役もまた交代したのである。したがって、『閑吟集』は、単なる一歌謡集の登場を意味するのではなく、日本の文化史におけるパラダイムシフト、すなわち「声の革命」が高らかに宣言された、記念碑的なテクストであると結論付けることができる。

結論:乱世の声、未来への響き

本レポートは、室町時代後期に成立した歌謡集『閑吟集』を、それが生まれた「戦国時代」という特異な時代の文脈の中に深く位置づけ、その多層的な価値を解き明かすことを試みた。分析を通じて明らかになったのは、『閑吟集』が単なる文学作品の枠を超え、歴史の巨大な転換点における社会と人間の精神を映し出す、比類なき文化遺産であるという事実である。

第一に、『閑吟集』は、応仁の乱以降の旧秩序の「崩壊」と、戦国大名や自立した民衆といった新たな社会主体の「創生」が交錯する、混沌とした時代のエネルギーそのものを結晶させた産物である。その歌声に響く刹那的な享楽への渇望と、その裏側に潜む深い無常観は、この二律背反する時代の空気を余すところなく吸い込んだ、必然の響きであった。

第二に、本書の編者は、巷間にあふれる「俗」なる民衆の歌という素材を、漢籍や連歌といった「雅」の教養と美意識によって磨き上げ、一つの体系的な文学作品へと昇華させた、類稀なる「文化の錬金術師」であった。彼の営為は、卑俗なものの中に普遍的な価値を見出し、それを後世に伝えるという、文化の根源的な力を示している。

第三に、『閑吟集』の歌声は、戦乱という極限状況を生き抜くための人々の「心理的レジリエンス」の表明であった。官能的な愛の讃歌、現世を肯定する享楽の勧め、そして社会の非情さを告発する嘆きは、すべてが死の影に覆われた世界で、生の尊厳を掴み取ろうとする精神の力強い抵抗の証であった。

そして最後に、『閑吟集』は、文学の主役が貴族から庶民へ、表現が「書き言葉」から「話し言葉」へ、美意識が「雅」から「俗」へと移行する、日本文化史における「声の革命」を告げる記念碑的なテクストである。それは中世と近世を結ぶ架け橋として、後の大衆文化に決定的な影響を与えた。

かくして、『閑吟集』は、500年以上前の遠い過去の歌集であると同時に、現代に生きる我々にも普遍的な問いを投げかける。社会が危機に瀕し、未来への展望が見失われたとき、人々はいかにして言葉と歌の中に生の証、抵抗の手段、そして希望を見出すのか。戦国乱世の黎明期に生まれた力強い民衆の肉声は、時代を超えて我々の心に深く響き、混沌の中から新たな価値を創造する文化の不滅の力を、今も静かに、しかし雄弁に語り続けているのである。

引用文献

- 戦国時代はいつからいつまで? 定説なき時代の境界線を徹底解説 - 戦国 BANASHI https://sengokubanashi.net/column/sengokujidai/

- 日本史/合戦歴史年表|ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/battle_history/

- 戦国時代 (日本) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)

- 両細川の乱と戦国大和の争乱~大和武士の興亡(10) https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi10_ryohosokawanoran

- 戦国時代|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1930

- 信長、秀吉の時代、実はけっこう民主的 戦国時代、驚きの「寄り合い」システム https://globe.asahi.com/article/13777681

- 室町時代から戦国時代・安土桃山時代/ホームメイト - 中学校 https://www.homemate-research-junior-high-school.com/useful/20100_junio_study/1_history/muromachi/

- 【歴史】鎌倉・室町時代の文化 - 家庭教師のやる気アシスト https://www.yaruki-assist.com/tips/regular-exam/post-0039/

- 室町時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3

- 【書方箋 この本、効キマス】第12回 『倭寇・人身売買・奴隷の戦国日本史』渡邊 大門 著/濱口 桂一郎 - 労働新聞社 https://www.rodo.co.jp/column/147391/

- 24年度第06回公開講座 http://www.osaikikj.or.jp/jyukunen/sub130x24x06.htm

- 中世の人買い - 葵上・隅田川|文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc14/sumidagawa/himotoku/history/tyusei01.html

- 試し読み | 『室町は今日もハードボイルド―日本中世のアナーキーな世界―』清水克行 | 新潮社 https://www.shinchosha.co.jp/book/354161/preview/

- 都市史17 洛中洛外図屏風 - 京都市 https://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/rekishi/fm/nenpyou/htmlsheet/toshi17.html

- 洛中洛外図屏風/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/93529/

- 七十一番職人歌合絵 - 彦根市 - 彦根城博物館 https://hikone-castle-museum.jp/collection/1565.html

- 七十一番職人歌合 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%8D%81%E4%B8%80%E7%95%AA%E8%81%B7%E4%BA%BA%E6%AD%8C%E5%90%88

- 職人歌合〉は出版され - 特設コーナー| 国文学研究資料館 https://www.nijl.ac.jp/pages/event/exhibition/2015/shokunin.html

- 民家の歴史 ―庶民の住居変化―|LIQ - 株式会社 TAKAYASU https://www.liq-takayasu.com/blog/28

- 室町時代の武士や民衆のくらし|社会の部屋 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/~gakusyuu/rekisi/muromatikurasi.htm

- 室町人の嗜好 –古記録からみる室町時代の食文化 https://www.urakamizaidan.or.jp/research/jisseki/2012/vol21urakamif-13ito.pdf

- 第4章 文献史料からみた物集女城 - 向日市公式ホームページ https://www.city.muko.kyoto.jp/uploaded/attachment/15994.pdf

- 閑吟集|日本古典文学全集・国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1416

- 閑吟集(カンギンシュウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%96%91%E5%90%9F%E9%9B%86-48628

- 『閑吟集』/小野恭靖『室町小歌』/谷川健一『うたと日本人』|KAZE - note https://note.com/novalisnova/n/n2aab89eaf278

- 閑吟集(かんぎんしゅう) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ka/entry/030709/

- “侘び寂び”はここからはじまった 禅の思想と室町時代の文化を学ぶ - logmi Business https://logmi.jp/knowledge_culture/culture/174113

- 日本人の自然観と日本庭園の禅の審美眼 https://nichibun.repo.nii.ac.jp/record/1097/files/symp_020__161__159_167__161_169.pdf

- 閑吟集 http://www.nextftp.com/y_misa/kangin/kangin.html

- 閑吟集 - ( - かんぎんしゅう - ) - ―恋愛歌を中心とした室町時代の歌謡集 - 日本文学ガイド https://koten.sk46.com/sakuhin/kangin.html

- 閑吟集/真鍋 昌弘|岩波文庫 https://www.iwanami.co.jp/book/b618310.html

- koten13 - 作家 秦 恒平の文学と生活 http://hanaha-hannari.jp/emag/data/koten13.html

- 閑吟集とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%96%91%E5%90%9F%E9%9B%86

- 閑吟集の意味 - 古文辞書 - Weblio古語辞典 https://kobun.weblio.jp/content/%E9%96%91%E5%90%9F%E9%9B%86

- 閑吟集は唄う 小唄や民謡の源 谷戸貞彦 著 - 大元出版 http://oomoto.net/sub3-2.htm

- 改訂 中世歌謡の史的研究 https://www.miyaishoten.co.jp/main/003/3-12/kaiteichuseikayounositekikennkyu.html

- 三味線の歴史 | 【琴・三味線の販売、修理専門】 大津琴三絃 https://www.okoto.jp/information/shamisen_history/

- 【日本音楽史】③室町・戦国・安土桃山|音楽史note (by JUN) https://note.com/junjunjunpiano/n/ne31a51999fb3

- 楽器図鑑箏(こと) - 文化デジタルライブラリー https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc6/edc_new/html/101_koto.html

- 『閑吟集』『宗安小歌集』の ... - 愛(かな)しい詩歌・高畑耕治の詩想 https://blog.ainoutanoehon.jp/blog-entry-192.html

- 室町小歌(二)通俗語の短詩の魅力 - 愛(かな)しい詩歌・高畑耕治の詩想 https://blog.ainoutanoehon.jp/blog-entry-190.html

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E9%96%91%E5%90%9F%E9%9B%86-48628#:~:text=%E9%96%91%E5%90%9F%E9%9B%86%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%8E%E3%82%93%E3%81%97%E3%82%85%E3%81%86,-%E5%AE%A4%E7%94%BA%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E3%81%AE&text=%E7%B7%A8%E8%80%85%E4%B8%8D%E8%A9%B3%E3%80%82,%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%84%E5%8F%B2%E6%96%99%E3%81%A7%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

- 一期は夢よ ただ狂え 閑吟集 - きょうも読書 - はてなブログ https://muchacafe.hateblo.jp/entry/2018/07/18/010357

- 何せうぞ くすんで 一期は夢よ ただ狂え 人生はみじかき夢なのだ 存分に楽しんで生きるが良いぞ byマロン - 源氏物語&古典 〜笑う門には福来る 少納言日記 https://syounagon.hatenablog.com/entry/2022/09/19/183618

- 一期は夢よ たゞ狂へ|西原宏夫 Nishihara Hiroo - note https://note.com/hiroo117/n/n558fb6073831

- 真田信治 Web Page of Shinji SANADA - 2019年 「一期は夢よ ただ狂へ」 - Google Sites https://sites.google.com/site/shinjisanada323/%E5%AD%A3%E7%AF%80%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BB%E3%82%A4/2019%E5%B9%B4-%E4%B8%80%E6%9C%9F%E3%81%AF%E5%A4%A2%E3%82%88%E3%81%9F%E3%81%A0%E7%8B%82%E3%81%B8

- 何せうぞ くすんで 一期は夢よ ただ狂へ 宝塚は夢まぼろしの如くなり - 浪漫の騎士 https://noctiluca94.blog.fc2.com/blog-entry-637.html

- A TRENDS Study Sheds Light on the Vital Role of Art in Conflict Zones https://trendsresearch.org/news/a-trends-study-sheds-light-on-the-vital-role-of-art-in-conflict-zones/

- Art in Conflict Zones: A Language of Survival for Women and Children https://trendsresearch.org/insight/art-in-conflict-zones-a-language-of-survival-for-women-and-children/

- Political and Psychological Effects of Political Public Art in Conflict Zones - ScholarWorks at UMass Boston https://scholarworks.umb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1918&context=nejpp

- The Role of Art in Conflict Zones Healing and Documentation - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/383083707_The_Role_of_Art_in_Conflict_Zones_Healing_and_Documentation

- Anticipating societal collapse; Hints from the Stone Age - PNAS https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1612728113

- 通常展示「書物で見る 日本文学史」 資料一覧 第Ⅲ部 https://www.nijl.ac.jp/event/img/bungakushi03.pdf

- 室町小歌(一)閑吟集と宗安小歌集 - 愛(かな)しい詩歌・高畑耕治の詩想 https://blog.ainoutanoehon.jp/blog-entry-189.html

- 江(ごう)の時代の流行歌謡・・・『閑吟集』、「隆達節』 - ボランタリーライフ.jp https://www.voluntary.jp/weblog/myblog/631/36362

- 隆達節小歌」、歌謡の運命 - 愛(かな)しい詩歌・高畑耕治の詩想 https://blog.ainoutanoehon.jp/blog-entry-196.html