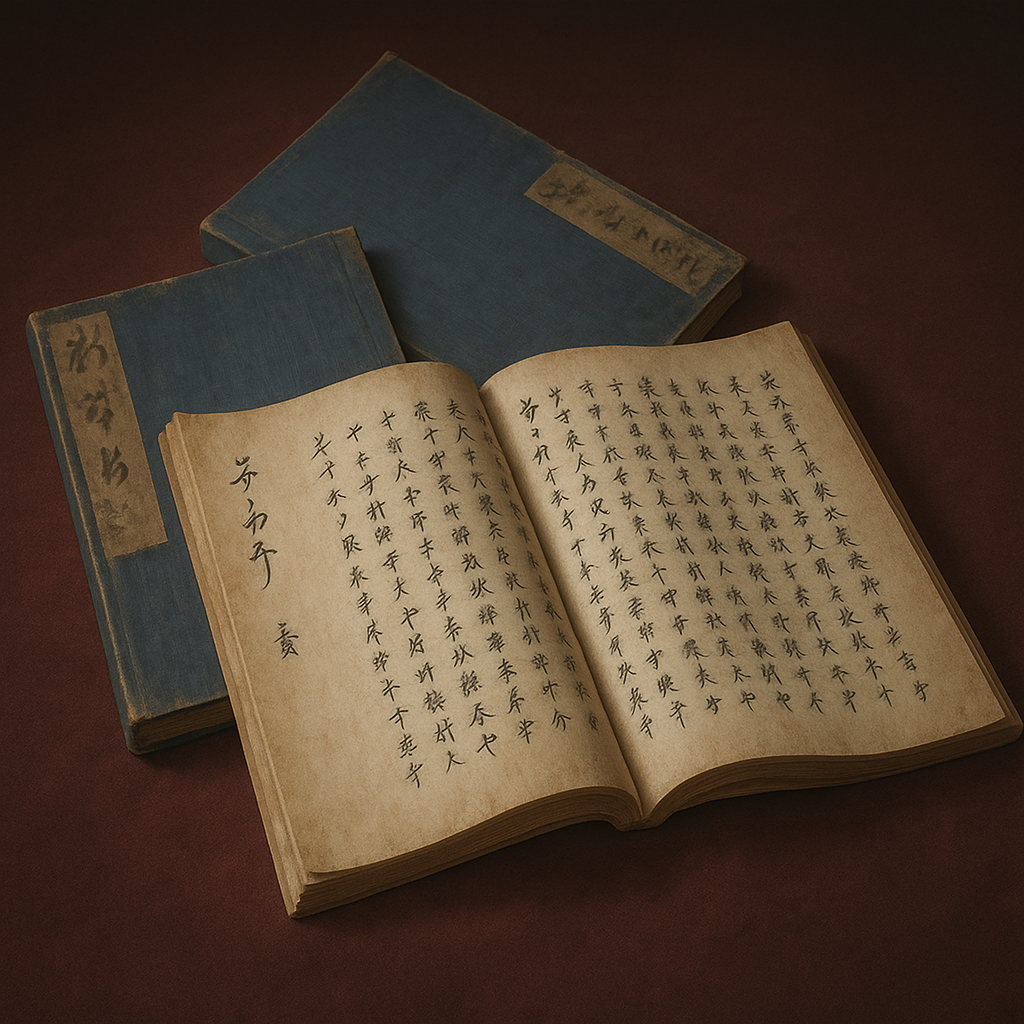

香取神道流書

天真正伝香取神道流は飯篠長威斎が神託で創始した最古級武術。実戦的技術と「平法」思想を両立。総合武術であり、多くの流派の源流。現代も継承される生きた文化遺産。

『天真正伝香取神道流兵法書』の総合的研究 ―戦国時代における武と道の探求―

序論:『香取神道流書』の解題

本報告書は、利用者の「香取神道流書」に関する問いに対し、単一の書物の解説に留まらず、天真正伝香取神道流という武術体系そのものを、特にその成立期である戦国時代の視点から総合的に解明することを目的とする。技術、思想、歴史的背景を統合し、日本武術史におけるその不朽の価値を論じる。

利用者の問いの核心にある「香取神道流書」という言葉は、現代的な意味での一冊の「本」を指すものではない。その本質を理解するためには、まず流派の創始にまつわる伝承に遡る必要がある。流祖・飯篠長威斎家直が、下総国一之宮である香取神宮での千日間にわたる修行の末、香取の大神(経津主神)から夢の中で授けられたとされる伝説上の「神書一巻」こそが、その原点である 1 。この神話的起源は、流儀の技術が人の知恵を超えた神聖なものであることを示し、その権威の源泉となっている。

したがって、現代において「香取神道流書」が指し示す実体とは、この神書伝説を根幹に据え、そこから派生した流儀の全伝承体系、すなわち形稽古の際に師から弟子へと直接伝えられる口伝(くでん)と、修行の段階に応じて授与される 目録・免許・極意 といった巻物群の総体と解釈するのが最も正確である 3 。物理的な一冊の書物ではなく、神話、儀式、口伝、そして段階的に授けられる伝書群から構成される、広範かつ無形の「知の体系」こそが「香取神道流書」なのである。この認識の転換こそが、本流派を深く理解するための第一歩となる。

武術史において、天真正伝香取神道流は、念流、陰流と並び「兵法三大源流」の一つと称される、極めて重要な位置を占める 5 。現存する武術流派の中で最古級の歴史を持ち 9 、後の数多の剣術流派に計り知れない影響を与えたことから「日本武道の源流」とも称されており 1 、その研究は日本武術史の根幹に触れるものである。

第一章:流祖・飯篠長威斎家直 ―実像と神話―

1.1. 出自と時代背景:室町中期の動乱と武人としての前半生

天真正伝香取神道流の創始者、飯篠長威斎家直は、元中4年(1387年)に下総国香取郡飯篠村(現在の千葉県香取郡多古町)の郷士の子として生を受けた 10 。彼が生きた室町時代中期は、幕府の権威が揺らぎ、応仁の乱へと繋がる社会的な動乱が激化していく時代であった。関東においても、主家であった千葉氏の内紛が頻発するなど、戦乱が常態化しつつあった。

家直は元々千葉氏の家臣であり、武将として戦場に身を置いた経験を持つ人物であった 11 。一説には将軍・足利義政に仕えたとも伝えられるが、やがて故郷に帰郷する 10 。これらの経歴は、家直が単なる一介の剣客ではなく、武家社会の力学や合戦の現実を熟知した、経験豊かな武人であったことを示唆している。長享2年(1488年)に没するまで、102歳という驚異的な長寿を全うしたという伝承は 11 、彼の武術が単なる戦闘技術に留まらず、心身を健全に保つ養生法としても卓越していたことを物語る伝説として、今日まで語り継がれている。

1.2. 香取の神託:梅木山不断所における千日修行の伝説

家直が剣の道を究め、一派を成すに至った転機は、香取神宮での修行にある。伝承によれば、ある日、家直の家人が香取神宮の神聖な井戸で馬を洗ったところ、人馬ともに突如として命を落とすという出来事があった。これに香取大神の恐るべき神威を感じ取った家直は、神宮境内の梅木山不断所に千日間参籠し、斎戒沐浴して武術の修行に明け暮れたという 2 。

そして満願の日、家直の夢枕に武神・経津主神が顕現し、一巻の神書を授けたことで、兵法の奥義を開悟したとされている 1 。この「神託」という物語は、単なる創始の逸話に留まらない。戦国時代という実力主義の世界において、自らの流派の技術が人間の知恵の産物ではなく、神意に基づくものであると位置づけることは、他の流派に対する絶対的な優位性と神聖な権威を確立するための、極めて高度な戦略であった。これにより、香取神道流は他の武術とは一線を画す、特別な存在として認識されることとなったのである。

1.3. 長威斎の思想:「兵法」から「平法」へ、そして「不殺の剣」の理念

香取神道流の思想的な核心は、その武術が単に敵を倒すための技術、すなわち「兵法(ひょうほう)」に留まらない点にある。長威斎は、武術の究極的な目的は、世を平らかにし、人を活かすための道、すなわち「平法(へいほう)」にあるとした 4 。彼は門人に対し、「心の中が善であれば、武芸は人を助け世の中を平和にする」と諭し、無益な殺生を厳しく戒めた 8 。

これは、戦乱の世に生まれ、人を殺傷する術を極めながらも、その武力の行使に厳しい倫理を課すという、深い内省から生まれた思想である。この「不殺の剣」の理念こそが、香取神道流を単なる戦闘技術から「人間形成の道」 8 へと昇華させ、長威斎が後世「日本兵法中興の祖」 8 と称される所以である。神託という神話的な権威と、「平法」という普遍的な倫理観を両立させたこと、これこそが武士から庶民まで多くの優れた人材を惹きつけ 11 、流派の発展と永続を盤石にした要因であったと考えられる。

第二章:戦国時代の合戦様式と香取神道流の技術的合理性

2.1. 戦場の主役:槍、弓、そして鉄砲の台頭と刀剣の役割

戦国時代の合戦は、源平合戦に見られるような騎馬武者による一騎討ちとはその様相を大きく異にする。戦闘の主役は、足軽の集団が長槍を構えて形成する「槍衾(やりぶすま)」であり 17 、遠距離からの攻撃を担う弓矢であった 17 。南北朝時代の軍忠状の分析によれば、負傷原因の8割以上が矢によるものであったという記録もあり 18 、その重要性が窺える。さらに天文12年(1543年)に鉄砲が伝来すると、織田信長が長篠の戦いでその威力を証明したように、火縄銃もまた戦場の様相を一変させる新兵器として急速に普及した 20 。

このような合戦様式の変化の中で、刀剣の役割は限定的なものとなった。刀は、主兵装である槍や弓を失った際の最後の武器として、あるいは敵と組み合った際の乱戦や、首級を挙げるためのとどめの一撃など、極めて近接した状況で用いられる補助的な武器と位置づけられていた 17 。

2.2. 甲冑兵法としての神道流:鎧の隙間を狙う斬突と「巻打ち」

この戦場環境を前提として天真正伝香取神道流の技術体系を分析すると、その技法には明確な目的、すなわち「甲冑を着用した敵をいかにして無力化するか」という、極めて実践的な合理性が貫かれていることがわかる。

流派の形の多くは、甲冑を着用した状態での戦闘を想定して構成されている 5 。そのため、斬撃や突きは、防御力の高い胴部を狙うのではなく、甲冑の構造的な弱点である首、脇の下、籠手の内側、胴と草摺の隙間といった防御の薄い部分を、極めて精密に狙うように工夫されている 5 。また、独特の剣の操法である「巻打ち」 5 は、単に斬りつけるだけでなく、相手の武器を巻き込み、絡め取り、体勢を崩すといった複合的な効果を狙った、戦国時代ならではの実戦的な刀法である。一つの形が非常に長く、打太刀と仕太刀が何度も技を応酬する構成 5 も、一撃で勝負が決しにくい甲冑武者との、粘り強い攻防の現実を色濃く反映していると言えよう。

2.3. 総合武術としての必然性:戦場における多角的スキルの要求

香取神道流が剣術のみならず、槍術、薙刀術、棒術、柔術、さらには築城術、軍配法(軍略)、忍術に至るまでを包含する「総合武術」 1 であることは、戦国時代の武士、特に部隊を率いる指揮官クラスに求められた能力の多様性を反映している。

戦場では、刀だけでなく、その場で拾った槍や棒で戦わねばならない状況もあれば、武器をすべて失い、素手で敵と組み合う状況(鎧組討)も頻繁に発生した。また、城を攻め、守るための知識(築城術)や、部隊を効果的に指揮する能力(軍配法)は、武将にとって必須の教養であった 4 。香取神道流は、これら戦場で生き残り、勝利を掴むために必要なあらゆるスキルを一つのパッケージとして提供する、包括的な教育体系だったのである。

このことから、香取神道流は、集団戦の最前線で槍を振るう足軽のような一般兵卒ではなく、侍大将やその側近といったエリート武士階級を対象とした「生存と統率のための総合技術」として創始されたと結論付けられる。その技術は、乱戦、護衛、斥候、そして部隊指揮といった、より複雑で高度な判断が求められる場面で生き残り、勝利するための専門技術の集大成であった。これこそが、本流派が総合武術であることの必然性を説明するものである。

第三章:天真正伝香取神道流の技術体系詳解

本章では、天真正伝香取神道流の膨大かつ体系的な技術群を、現存する伝書や公式情報に基づき詳細に解説する。その全体像を俯瞰するため、まず主要な武術体系を一覧表の形で示す。

|

武術分類 |

形の種類 |

条数/内容 |

|

剣術 (Kenjutsu) |

表之太刀 (Omote no Tachi) |

四ヶ条:五津之太刀、七津之太刀、神集之太刀、八神之太刀 |

|

|

五行之太刀 (Gogyō no Tachi) |

五ヶ条:三津之太刀、四津之太刀、陰之太刀、捨之太刀、發之太刀 |

|

|

極意七條之太刀 (Gokui Shichijō no Tachi) |

三ヶ条:遠山之太刀、片浪之太刀、揚波之太刀 |

|

|

両刀術 (Ryōtō-jutsu) |

四ヶ条:永月之太刀、水月之太刀、磯浪之太刀、村雲之太刀 |

|

|

極意小太刀術 (Gokui Kodachi-jutsu) |

三ヶ条:清眼之小太刀、水月之小太刀、半月之小太刀 |

|

居合術 (Iaijutsu) |

表居合術 (Omote Iaijutsu) |

六ヶ条:草薙之剣、抜附之剣、抜討之剣、右剣、左剣、八方剣 |

|

|

立合抜刀術 (Tachiai Battōjutsu) |

五ヶ条:行合逆抜之太刀、前後千鳥之太刀、他 |

|

|

極意居合術 (Gokui Iaijutsu) |

五ヶ条:雲切之剣、半月之剣、無一之剣、無二之剣、清眼之太刀 |

|

棒術 (Bōjutsu) |

表之棒術 (Omote no Bō) |

六ヶ条:迫合之棒、臑挫之棒、左右之棒、他 |

|

|

五行之棒 (Gogyō no Bō) |

六ヶ条:下段構之棒、霞掛之棒、雷光構之棒、他 |

|

薙刀術 (Naginatajutsu) |

表之薙刀 (Omote no Naginata) |

四ヶ条:五津之長刀、七津之長刀、霞之長刀、八箇之長刀 |

|

|

極意七條之薙刀 (Gokui Shichijō no Naginata) |

三ヶ条:燕飛之長刀、蜻蛉之長刀、龍虎之長刀 |

|

槍術 (Sōjutsu) |

槍術 (Sōjutsu) |

六ヶ条:飛龍之槍、去龍之槍、突留之槍、他 |

|

|

秘伝 (Hiden) |

二ヶ条:上段之鎗合、下段之鎗合 |

|

柔術 (Jūjutsu) |

柔術 (Jūjutsu) |

三十六ヶ条:通拳、鬼抑、天狗返、滝落、夢枕、他 |

|

手裏剣術 (Shurikenjutsu) |

手裏剣術 (Shurikenjutsu) |

表、五教、極意の形が存在 |

|

その他 (Others) |

忍術、築城術、軍学兵法、天文地理学 |

口伝、巻物により伝承 |

上記の表は、 3 の情報を基に作成。

3.1. 太刀筋の理法:剣術と居合術

剣術は、天真正伝香取神道流の中核をなす武術である。修行は基本となる「表之太刀」四ヶ条から始まり、陰陽五行思想を技法に取り入れた「五行之太刀」、そして奥義である「極意七條之太刀」へと進む。さらに、大小二本を用いる「両刀術」や、短い刀を駆使する「極意小太刀術」も含まれており、あらゆる間合いや状況に対応するための技術が網羅されている 3 。居合術は、不意の遭遇戦を想定した抜刀術であり、座った状態から抜く「表居合術」と、立った状態での「立合抜刀術」の両方が伝承されている。これらの技は、単に刀を速く抜くだけでなく、敵の殺気や動きをいち早く察知し、その肺肝を見抜くが如く先手を取ることを重視している 24 。

3.2. 長柄物の運用:棒術、槍術、薙刀術

棒術、槍術、薙刀術は、戦場の主要武器への対処法、あるいは自らがそれらを駆使して戦うための技術である。特に棒術は、刀を持つ相手に対して有効な武器とされ、その形には相手の足(臑)を打ち挫く「臑挫之棒」や、上段から打ち下ろされる刀を笠で受けるように捌く「笠研之棒」など、具体的かつ実戦的な状況を想定した技法が含まれている 5 。槍術、薙刀術も同様に、甲冑武者を相手にした際の有効な突きや薙ぎ、間合いの取り方など、戦場での実用性を第一に考えた技で構成されている 5 。

3.3. 近接戦闘の極意:柔術と小具足

武器を失った、あるいは敵に極端に接近され刀が使えない状況での最後の生存手段が、柔術である。一般に「小具足」とも呼ばれるこの技術は、鎧を着たままの状態で戦う「鎧組討」を想定している。伝承されている三十六ヶ条の技には、相手の腕を取る「内取手」「外取手」、関節を逆に極める「枯木折」、投げ技である「滝落」、絞め技の「猿子絞」といった、多彩な技が含まれている 5 。これらは戦場での乱戦において、自らの命を守るための極めて重要な技術であった。

3.4. 隠された技:手裏剣術とその他の伝承

手裏剣術は、奇襲、牽制、あるいは逃走の際に敵の追撃を妨害するために用いられる。さらに、天真正伝香取神道流の伝承には、これらの武技に加えて、忍術(諜報・潜入)、築城術、天文地理学、そして軍配法といった軍学兵法が含まれている 1 。これは、本流派が単なる個人の武技の集合体ではなく、武士、特に将としての総合的な教養と戦略眼を養うための、一種の「学問」であったことを明確に示している。

第四章:兵法三大源流としての系譜と影響

4.1. 継承の儀礼:血判起請文に込められた意味

天真正伝香取神道流への入門は、創始から600年以上を経た現代においても、入門者が自らの血で判を押した誓約書「敬白神文之証(けいびゃくしんもんのあかし)」を宗家に提出するという、古式に則った厳格な儀式を経て行われる 1 。

この起請文には、「親子兄弟同門たりとも、みだりに他言他見致すまじく候こと(流儀の内容を他言したり、見せたりしてはならない)」「免許なくして他流試合致すまじく候こと(師の許可なく他流派と試合をしてはならない)」といった厳しい制約が記されており、門人はこれを破った場合、香取大神の神罰を受けることを誓う 23 。この儀式は、単に技術の外部漏洩を防ぐという実利的な目的だけでなく、神聖な流派の一員となるという精神的な契約を結び、門人としての覚悟を問う、極めて重い意味を持つものである。

4.2. 門弟たちの活躍:塚原卜伝、松本備前守、そして上泉信綱との関係

飯篠長威斎の門下からは、後の武術史にその名を刻む多くの傑出した武芸者が輩出された。その中でも特に著名なのが、松本備前守政信、諸岡一羽、そして剣聖・塚原卜伝の養父である塚原安幹などである 2 。

塚原卜伝は、実父から鹿島神宮に伝わる「鹿島神流」を、そして養父・塚原安幹から「天真正伝香取神道流」を学び、この二大流派を修めた上で、さらに武者修行と鹿島神宮での参籠を経て、独自の工夫を加えて「鹿島新當流」を創始した 25 。これは、利根川を挟んで対峙する香取・鹿島という、関東の二大神域に根差した武術文化が交流し、互いに影響を与えながら、新たな潮流を生み出していったことを示す象徴的な事例である。

また、新陰流の創始者である上泉伊勢守信綱が香取神道流を学んだかについては諸説ある。長威斎に直接師事したという伝承 16 や、高弟の松本備前守に師事したという説 29 が存在するが、いずれにせよ、戦国時代を代表する剣聖たちの武術形成に、香取神道流が直接的・間接的に大きな影響を与えたことは疑いようがない。

4.3. 諸流派の源として:その後の武術史への広範な影響

天真正伝香取神道流の完成された技術と高い精神性は、これらの高弟たちを通じて全国に広まり、多くの新しい流派が生まれる母体となった。前述の鹿島新當流はもちろんのこと、有馬流、薩摩の示現流、宝蔵院流槍術なども、その系譜に連なるとされている 6 。天真正伝香取神道流が単なる一古流に留まらず、「源流」と称されるのは、この広範な影響力に他ならない。

この現象は、一見すると矛盾しているように見える。流儀は血判起請文によって厳しい守秘義務を課す、閉鎖的なシステムである。しかし、その門下からは次々と新流派の創始者が生まれている。これは、免許皆伝を得た高弟には、師の教えを基礎としながらも、自らの工夫を加えて独立し、一派を立てることが許容されていた当時の武術界の慣習を示唆している。香取神道流の教えは非常に体系的で完成度が高かったため、それを学んだ者にとっては、さらなる発展を試みるための格好の土台(プラットフォーム)となった。結果として、香取神道流は「秘中の秘」を守りつつも、その優れたシステムが多くの才能を開花させ、武術界全体の発展を促す「源泉」となったのである。

4.4. 江戸時代における役割の変化:戦場の術から心身鍛錬の道へ

戦国時代が終わり、徳川幕府による泰平の世、すなわち江戸時代が到来すると、武術の社会的な役割は大きく変化する。かつて戦場で生き残るための実用技術(殺人術)であった武術は、武士の精神性を涵養し、心身を鍛錬するための「道」としての側面を強めていく 30 。

香取神道流もその例外ではなく、流祖・長威斎が説いた「平法」の理念は、この時代の武士道精神と高い親和性を持っていた。流派の名称も、時代によって「新當流」や「神慮神刀流」などと変遷し、林弥左衛門の代より現在の「天真正伝香取神道流」に定着したと伝えられている 5 。これは、流派が時代の要請に適応しながら、その本質を絶やすことなく伝えてきた歴史の証左と言えるだろう。

結論:武術史における香取神道流の不変的価値

天真正伝香取神道流は、単なる古武術の技法の集合体ではない。それは、戦国という極限状況を生き抜くための実践的な技術(リアリズム)と、武力を持つ者の倫理や精神性(平法の思想)が分かちがたく結びついた、一つの完成された知の体系である。

甲冑を着用した相手を想定した技法、多様な武器術、そして軍学兵法に至るまでの広範なカリキュラムは、戦国武士が直面したであろう過酷な現実を我々に生々しく伝える。その一方で、香取大神の神託に始まる創始の物語や、不殺を説く「平法」の理念は、彼らが抱いていたであろう死生観や、力と倫理に対する深い精神的希求を物語っている。昭和35年(1960年)に千葉県の無形文化財に指定され 5 、今日までその形と精神を連綿と継承する本流派は、まさに「生きた文化遺産」と呼ぶにふさわしい存在である 33 。

香取神道流の研究は、日本の武道が、単なる殺傷の「術」から、自己を磨き、人間形成を目指す「道」へと昇華していくプロセスを理解する上で不可欠である。人を殺傷するための「兵法」が、自己を完成させ、世を平らかにするための「平法」へと至るという思想は、後の剣道や柔道といった現代武道の理念の原型とも言える 8 。技術(武)、思想(道)、そして信仰(香取大神への帰依)が三位一体となったこの総合体系は、日本文化の特質の一つである「形の継承を通じた精神性の伝達」を、最も純粋な形で体現している。

飯篠宗家によって二十代にわたり受け継がれてきた流儀は 1 、現在では日本国内に留まらず、世界各国に支部道場が設立され、多くの人々によって稽古されている 32 。近年では、流派の権威を守り、正確な技術を次世代に伝承するために、古来の巻物による伝授に加え、新たに「審査制度」を導入する 3 など、伝統を固守しながらも現代社会の課題に対応する努力が続けられている。これは、香取神道流が過去の遺物ではなく、未来に向けて発展し続ける生きた伝統であることを示している。

総じて、「香取神道流書」の探求は、我々を戦国の戦場へと誘い、一人の武人の思索の深淵を覗かせ、そして日本武術の壮大な源流へと導く知的な旅である。その価値は、単なる歴史的史料に留まらず、現代に生きる我々が「力といかに向き合うべきか」という普遍的な問いに対し、一つの深遠な答えを提示し続けている点にある。

引用文献

- 流派について - 天真正伝香取神道流 http://katori-shintoryu.jp/%E6%B5%81%E6%B4%BE%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

- 武術 天真正伝香取神道流 - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p211-005.html

- 伝授体系 - 天真正伝香取神道流 http://katori-shintoryu.jp/%E4%BC%9D%E6%8E%88%E4%BD%93%E7%B3%BB/

- 平法 天真正伝香取神道流 - 日本武道館 https://www.nipponbudokan.or.jp/tankoubon/%E5%B9%B3%E6%B3%95%E3%80%80%E5%A4%A9%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E4%BC%9D%E9%A6%99%E5%8F%96%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%B5%81

- 天真正伝香取神道流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E4%BC%9D%E9%A6%99%E5%8F%96%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%B5%81

- 兵法三大源流の流れを汲む剣術流派について|弓箭弦音 - note https://note.com/yumiya_tsurune/n/n96a1f43041fd

- 剣術の流派 | 殺陣教室・東京のスクール https://tate-school.com/archives/548

- 飯篠家直 ~有名剣豪を育てた諸流派の祖で無益な殺生を諌めた剣豪 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/muro/55485/

- DVD 日本の古武道 香取神道流剣術 https://www.hiden-shop.jp/SHOP/BCD4.html

- 天真正伝香取神道流始祖飯篠長威斎墓/千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p411-010.html

- 飯篠家直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E7%AF%A0%E5%AE%B6%E7%9B%B4

- 飯篠長威斎(いいざさちょういさい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A3%AF%E7%AF%A0%E9%95%B7%E5%A8%81%E6%96%8E-1051897

- 日本武術の祖・飯篠長威斎の伝説 - 今日は何の日?徒然日記 https://indoor-mama.cocolog-nifty.com/turedure/2011/04/post-47fc.html

- 【香取神道流】1982年放送 千葉テレビドキュメンタリー - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=BbNx7a-c9PA

- 最古の剣術流派の一つ「天真正伝香取神道流」02 - History of Japanese Budo https://japanbudo.net/post-374/

- 千葉家騒動と飯篠長威斎家直 - 多古町 https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018012900087/

- 合戦の武具 ~槍・刀剣・弓~/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/45927/

- 鈴木眞哉『謎とき日本合戦史』 - BIGLOBE http://www5a.biglobe.ne.jp/~hampton/read010.htm

- 戦国時代最も活躍した武器は実は『あれ』 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=CQmdGE5SnPk&t=67s

- 火縄銃と長篠の戦い/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/arquebus-basic/hinawaju-nagashino/

- 天真正伝香取神道流剣術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/024/

- JP – Tradition - 天真正伝香取神道流 https://shinbukan-katorishintoryu.org/?page_id=927&lang=ja

- 伝授体系 - Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Den Haag https://tenshinshodenkatorishintoryu.nl/ri-ben-yu/chuan-shou-ti-xi/

- 解題,『示現流聞書喫緊録』 - 鹿屋体育大学附属図書館 https://www.lib.nifs-k.ac.jp/wp-content/uploads/2023/01/16-109.pdf

- 塚原卜伝 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1869

- 塚原卜伝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%9A%E5%8E%9F%E5%8D%9C%E4%BC%9D

- 鹿島新當流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%B3%B6%E6%96%B0%E7%95%B6%E6%B5%81

- 塚原卜伝-最強の剣豪・剣士/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/73544/

- 上泉信綱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E6%B3%89%E4%BF%A1%E7%B6%B1

- 日本古武道の歴史の成り立ちと進化の物語(時代ごとの大まかな要約) - 米沢藩・小山道場 https://koyama-dojo.com/202411kobudohistory/

- JP – Introduction - 天真正伝香取神道流 https://shinbukan-katorishintoryu.org/?page_id=933&lang=ja

- 天真正伝香取神道流クラブ https://www.bg.emb-japan.go.jp/jp/culture_education/bg_organizations/tenshin/index.html

- 令和2年度文化庁長官表彰に天真正伝香取神道流 https://www.city.katori.lg.jp/culture_sport/bunkazai/bunkazai_news/sintouryuuhyoushou.html

- 天真正伝香取神道流 https://shinbukan-katorishintoryu.org/