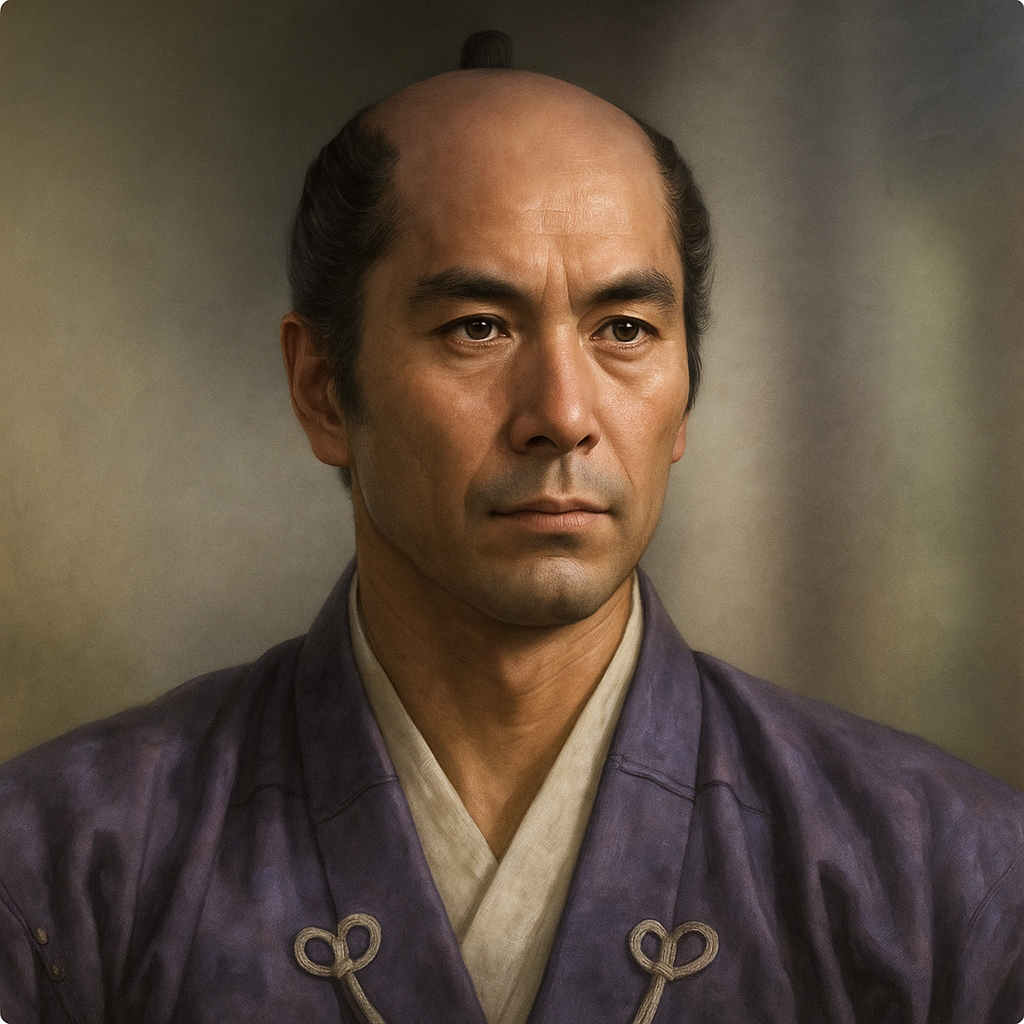

一色義幸

丹後国の守護。若狭武田氏との抗争に勝利し、建部山城を拠点に丹後一色氏を中興したとされる。実在性には諸説あり、史料が乏しい謎多き武将。

戦国期丹後国人一色義幸に関する調査報告

1. はじめに

一色義幸(いっしき よしゆき)は、日本の戦国時代に丹後国(現在の京都府北部)の守護を務めたとされる武将である 1 。丹後一色家の当主として、また加佐郡建部山城主としてその名が伝えられているが、その生涯や具体的な事績に関しては、史料によって記述に差異が見られ、中にはその実在性自体に疑問を呈する見解も存在する。

丹後一色氏は、室町幕府において四職(ししき)と称される名門の一つでありながら、戦国時代にはその勢力に陰りが見えていた。そのような状況下で、一色義幸がどのような役割を果たしたのか、あるいは果たしたとされるのかを明らかにすることは、戦国期の丹後地方の動向、ひいては一色氏の興亡を理解する上で重要な意味を持つ。

本報告書は、現存する各種資料に基づき、一色義幸という人物の実像に迫ることを目的とする。具体的には、彼の存在を巡る諸説を比較検討し、実在したとされる場合の出自、家系、具体的な事績、そして彼が生きた時代の丹後一色氏を取り巻く歴史的背景について、詳細な分析を試みる。情報の錯綜自体が一つの研究対象であり、その背景にある史料状況や歴史認識の問題点にも光を当てることを目指す。

2. 一色義幸の実在性に関する諸説

一色義幸の歴史上の位置づけを考察する上で、まず直面するのがその実在性に関する問題である。肯定説と否定説が混在しており、確たる結論を出すことは容易ではない。

2.1. 史料における記述の変遷と「架空の人物」説の検討

一部の資料、例えばインターネット上の百科事典「ウィキペディア」日本語版には、「義幸は架空の人物とされており、一色氏当主の座は一色義有 - 義清 - 左京大夫(義員か)と続いている」という記述が見られる 2 。この説がどのような典拠に基づいているのか、その背景についてはさらなる検証が必要であるが、一色義幸の存在を系譜から抹消する見解が存在することを示している。

一方で、同百科事典の別箇所や他の資料においては、一色義幸を丹後一色家の第15代当主、丹後国守護、建部山城主として明確に記述し、若狭武田氏との抗争や隠居といった具体的な事績にも言及している 1 。これらの情報が依拠する可能性のある史料としては、地方の歴史書や編纂された系図類などが推測される。

「架空の人物」説と「実在の人物」説が並立している状況は、単に情報が誤っている、あるいは不足しているという問題を超えて、戦国時代における一色氏の記録が散逸してしまったことや、後世に編纂された資料における解釈が多様であることを示唆している。特に、織田信長の勢力拡大の過程で最終的に滅亡した一色氏のような敗者側の公式な記録は失われやすく、断片的な情報や口伝が、後世の研究者や編纂者によって異なる形で集約・解釈された可能性が考えられる。戦国時代の地方勢力の歴史を再構築する際には、史料批判の重要性と困難さが常に伴うが、一色義幸の事例はその典型と言えるかもしれない。

2.2. 関連史料の信頼性評価

一色義幸に関する情報を検討する際には、その情報源の信頼性を慎重に評価する必要がある。例えば、中国語版ウィキペディアを基にした情報 4 には、「この条目には参考や出典が一切挙げられていません」という注意書きが付されており、情報の正確性について留保が必要であることを示している。同様に、日本語版ウィキペディアの記事 2 においても、一部の記述に対して「検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です」とのテンプレートが付記されている箇所があり、学術的に検証された確実な史料に基づいているとは言い難い情報が含まれている可能性を示唆している。

このような状況において、梅本政幸氏の著作『丹後守護 一色氏代々控』 5 や、それに関連する言及 7 のような、地域の歴史研究に深く根差した成果は貴重な情報源となり得る。これらの研究は、埋もれた史実を発掘する上で重要な役割を果たす一方で、その依拠する一次史料や論証過程についても、学術的な検証の対象となる。特にウェブ上の情報源を利用する際には、出典が明記されていない情報はあくまで一つの「説」として捉え、他の確度の高い史料との比較検討を怠ってはならない。

「架空の人物」説と「実在の人物」説のどちらがより妥当性を持つかを判断するためには、それぞれの説が依拠する可能性のある一次史料、すなわち同時代の古文書、日記、信頼性の高い系図などの有無が鍵となるが、現状では決定的な証拠は提示されていない。

3. 一色義幸の出自と家系(実在説に基づく場合)

一色義幸が実在したという説に立った場合、その出自や一族内での位置づけは以下のようになる。ただし、これらの情報もまた、前述の通り史料的制約の中で解釈されている点に留意が必要である。

表1:一色義幸の基本情報と諸説の比較

|

項目 |

内容 |

主な典拠 |

|

生年 |

不詳(一説に永正6年(1509年)) |

4 |

|

没年 |

不詳(一説に永禄元年(1558年)隠居、あるいはそれ以降) |

2 |

|

官位 |

左京大夫 |

2 |

|

父 |

一色義有(よしあり)(有力説)、一色教親(のりちか)(一説) |

3 |

|

養父 |

一色義有(『大日本辭書』による説) |

4 |

|

子 |

一色義道(よしみち)、一色昭辰(あきたつ)、一色義清(よしきよ) |

2 |

|

主要拠点 |

(丹後国加佐郡)建部山城(たけべやまじょう) |

1 |

|

主な事績(とされる) |

丹後国守護職の回復、若狭武田氏との抗争、丹後国内の安定化 |

2 |

|

実在性に関する説 |

・実在説:丹後一色家15代当主、丹後守護として事績あり<br>・架空説:系図上、義有から義清、左京大夫(義員か)へと続く流れの中に義幸の名は見られない |

1 |

3.1. 父とされる一色義有との関係

多くの資料において、一色義幸の父は一色義有(よしあり)とされている 3 。ただし、一部には一色教親(のりちか)を父とする説や、義有を養父とする説(『大日本辭書』を典拠とする)も存在する 4 。一色氏の系図( 3 に基づく)では、義有の後に義幸が嫡流として記載され、室町幕府の四職家としての継承順位は8位とされている。

一色義有は、丹後一色氏の初代として郡司を務め、室町幕府の御供衆にも列せられた人物とされる 4 。しかし、義有とその次代とされる一色義清の死後、一色氏の宗家であった一色義貫(よしつら)の流れを汲む血筋が途絶えたため、義幸が一色宗家を継承したとの記述もある 4 。この記述は、義幸の家督継承が単純な親子間の相続ではなく、一色氏一門の庶流から宗家を継いだ可能性、あるいは一色教親の末裔とも言われる彼の出自 3 と合わせて考えると、宗家の断絶という事態を受けて、分家筋や有力な庶流から後継者が選ばれたという複雑な事情を示唆している。これは、当時の丹後一色氏が後継者問題や内紛、あるいは外部勢力からの圧力といった不安定な状況に置かれていたことを反映している可能性も考えられる。

3.2. 丹後一色氏における義幸の位置づけ

義幸は、丹後一色家の第15代当主 1 、あるいは丹後一色氏の第8代当主 2 とされることがある。この代数の違いは、一色氏の系譜の数え方や、どの時点を初代と見なすかによる解釈の差から生じている可能性があり、系譜研究の複雑さを示す一例と言える。官位は左京大夫であり 2 、名前に用いられている「義」の字は、足利将軍家から下賜された通字であるとされ 4 、これらは一色氏が名門としての格式を維持しようとしていたことをうかがわせる。

3.3. 子とされる一色義道、昭辰、義清について

義幸の子としては、一色義道(よしみち)、一色昭辰(あきたつ)、一色義清(よしきよ、越前守)の名が伝えられている 2 。これらのうち、長男とされる義道が義幸の家督を継承した 2 。義幸から義道への家督継承は、丹後一色氏の歴史において一つの転換点となる。義道の時代には、織田信長の勢力が丹後にも及び始め、細川藤孝らによる侵攻が開始されるなど、外部環境が大きく変化していくことになる。

表2:丹後一色氏略系図(一色義幸周辺、諸説あり)

Mermaidによる家系図

注:この系図は諸説ある中の一例を簡略化して示したものである。

4. 一色義幸の生涯と事績(実在説に基づく場合)

一色義幸が実在したという前提に立つと、彼の生涯と事績は以下のように再構築される。ただし、これらの情報もまた、断片的な記述を繋ぎ合わせたものであり、確定的なものとは言えない点が多い。

4.1. 生没年に関する考察

義幸の生年は不詳であるが、一説には永正6年(1509年)とされる 4 。没年も同様に不詳であるが、永禄元年(1558年)に隠居したという記録から 2 、その年かそれ以降に没したと推測される。丹後守護としての在任期間は、不明から1558年までとされている 3 。生没年が不詳であることは、義幸の人物像を具体的に把握する上での大きな障害となっており、これが「架空の人物」説が生まれる一因となっている可能性も否定できない。仮に1509年生誕、1558年隠居(没年近辺)とすると、約50年間の活動期間となり、戦国時代の武将としては平均的なものと言えるが、確証はない。

4.2. 丹後守護としての活動

義幸は室町幕府から丹後守護に任じられ 2 、丹後一色氏の宗家第15代当主であったとされる 4 。彼が家督を継承した背景には、一色氏の深刻な衰退があった。かつての名門一色氏も、応仁の乱で西軍に属したことなどから細川氏によって丹後守護職を奪われ、隣国の若狭武田氏に与えられるなど、一時的に没落していた。さらに、守護代であった延永(のぶなが)氏をはじめとする国人衆の離反も、一色氏の衰退に拍車をかけていた 4 。

このような状況下で、先代の一色義有や一色義清の死後、一色氏本家の血筋が途絶えたため、庶流出身とされる義幸が宗家を継承し、幕府から丹後守護職に改めて任命されたとされている 4 。これは、若狭武田氏から守護職を「奪還」したことを意味し、彼の武将としての能力や、彼を支持する勢力(例えば国人衆の一部や幕府内部の支持者)の存在を示唆する。この守護職就任は、単なる個人的な成功ではなく、没落していた丹後一色氏にとって「中興」の機会であったと評価されている 3 。

4.3. 加佐郡建部山城主としての動向

義幸は丹後国加佐郡の建部山城(現在の京都府舞鶴市)を本拠地としていた 1 。彼は、丹後から若狭武田氏の勢力を駆逐し、古くからの丹後守護所であった八田の守護所(八田城とも)および建部山城に入り、ここを拠点として丹後支配の再確立を目指した 2 。建部山城を本拠としたことは、丹後国内における一色氏の支配拠点の確立を意味し、伝統的な支配の中心地である八田の守護所を回復したことは、象徴的な意味合いも持っていたと考えられる。

4.4. 若狭武田氏との抗争と丹後支配の確立

義幸の事績として特に注目されるのが、若狭武田氏との激しい抗争である。彼は若狭武田家の勢力を丹後から若狭へと押し返し、丹後・若狭両国の領有をめぐって、当時の若狭守護であった武田元光と度々争ったと伝えられている 2 。この一連の活動を通じて、義幸は丹後における一色氏の支配権を回復・確立し、「一色氏を中興した武将」として評価されるに至った 3 。この時期の丹後周辺では、織田信長をはじめとする新たな勢力が急速に台頭しつつあり、義幸が確立したとされる支配も、決して盤石なものではなかった可能性が高い。彼の「中興」が、急速に変化する戦国時代のパワーバランスの中で、どれほどの持続性を持っていたのかは慎重に検討する必要がある。

4.5. 守護代延永氏との関係

戦国時代において、守護とその守護代の関係はしばしば緊張し、守護代による下剋上も頻繁に見られた(実際に、一色氏の歴史においても、延永氏が主家を脅かすほどの勢力を持ち、下克上を試みたとする記述もある 9 )。しかし、一色義幸の時代に関しては、守護代であった延永氏との関係は良好に保たれていたとされている 2 。これが義幸の政治的手腕によるものか、あるいは延永氏側にも一色氏を支える何らかの利点(例えば共通の敵である若狭武田氏の存在など)があったのか、その具体的な背景は明らかではない。しかし、この協調関係は、義幸の丹後支配を安定させる上で重要な要因であったと考えられる。また、若狭武田家の家臣であった逸見(へんみ)氏が丹後に亡命してきた際には、これを保護し、自らの家臣に加えている 3 。これは、敵対勢力の弱体化と自勢力の強化を同時に狙った、戦略的な行動と解釈できる。

4.6. 晩年と家督相続

義幸は永禄元年(1558年)に隠居し、家督を子の義道に譲ったとされている 2 。この隠居が自発的なものであったのか、何らかの政治的判断や健康上の理由によるものであったのかは不明である。しかし、この1558年という年は、織田信長が尾張を統一し、急速にその勢力を拡大し始める時期と重なっており、義幸から義道への家督交代は、丹後一色氏が新たな、そしてより厳しい外部環境に直面していく時代の幕開けを意味していた。

5. 一色義幸を取り巻く時代背景と丹後一色氏の動向

一色義幸の活動(あるいはそのように語られる活動)を理解するためには、彼が生きた戦国時代の丹後国が置かれていた状況と、その後の丹後一色氏の運命を把握しておく必要がある。

5.1. 戦国期における丹後国の状況と一色氏の勢力

室町幕府の四職の一つとして高い家格を誇った一色氏も、戦国時代に入るとその勢力は著しく衰退していた。丹後守護職も隣国の若狭武田氏に奪われるなど、国内の支配もおぼつかない状態であった 11 。義幸が登場する以前の丹後国内は、若狭武田氏の侵攻や、守護代延永氏の下剋上の動きなどにより混乱していたと伝えられる(これは義幸の父、あるいは先代とされる一色義清の時代の記述であるが、義幸以前の状況を示唆するものと考えられる) 9 。

そもそも一色氏は、南北朝時代の明徳の乱(1391年)における軍功により丹後国を与えられ、以後、代々この地を本拠地の一つとしてきた 11 。しかし、戦国時代の混乱の中で、その支配基盤は大きく揺らいでいた。河村昭一氏の研究によれば、一色氏は守護大名として成長していく上で大きなハンディキャップを抱えていたと評価されており 3 、義幸による「中興」も、このような困難な背景の中で達成された(あるいは目指された)ものであった。

表3:一色義幸・義道・義定の時代の丹後における主要年表

|

年代(西暦) |

主な出来事 |

主な典拠 |

|

永正6年(1509年)頃 |

(伝)一色義幸、生誕か |

4 |

|

不明 |

(伝)一色義幸、丹後守護に就任。若狭武田氏と抗争し、建部山城に入る。 |

2 |

|

永禄元年(1558年) |

(伝)一色義幸隠居、子の一色義道が家督継承。 |

2 |

|

永禄11年(1568年) |

織田信長、足利義昭を奉じて上洛。 |

|

|

天正年間(1573-92年) |

一色義道、織田信長と対立。 |

13 |

|

天正7年(1579年) |

織田信長の命により、細川藤孝・明智光秀が丹後侵攻。建部山城落城。一色義道、中山城にて自害(または殺害される)。子の一色義定が家督を継承し、弓木城で抗戦。 |

3 |

|

天正8年(1580年) |

一色義定、細川藤孝と和睦。藤孝の娘・伊也と婚姻し、丹後北半国(奥郡)二万石の領主として織田信長に認められる。 |

16 |

|

天正10年(1582年)6月 |

本能寺の変。織田信長死去。 |

|

|

天正10年(1582年)9月 |

一色義定、細川忠興(藤孝の子)により宮津城にて謀殺される。弓木城も落城し、丹後一色氏は大名としては滅亡。 |

3 |

5.2. 義幸の子、一色義道(?-1579)の時代

父・義幸が永禄元年(1558年)に隠居した後、家督を継いだのが一色義道である 2 。彼は本拠地を建部山城に置き、弟の一色義清を吉原城に配して丹後支配にあたった 11 。

当初、義道と織田信長との関係は必ずしも悪くはなく、朝倉義景攻めや越前一向一揆攻めに参加し、室町幕府15代将軍足利義昭からは丹後国の安堵も受けていたとされる 15 。しかし、やがて信長と義昭の関係が悪化すると、義道もまた信長と対立する立場を取るようになった 13 。

その結果、天正7年(1579年)、織田信長の命を受けた細川藤孝(幽斎)と明智光秀による丹後侵攻が開始される 3 。この侵攻に際して、丹後国内の国人衆の離反が相次ぎ、一色氏の支配基盤は急速に弱体化した 3 。これは、義幸の時代に保たれていたとされる守護代延永氏との良好な関係とは対照的であり、一色氏の丹後における求心力が大きく低下していたことを示している。

一部には、義道が領内に悪政を敷いたために人望を失い、国人衆の離反を招いたとする評価もあるが 14 、その具体的な内容や史料的根拠は十分とは言えない。むしろ、織田・細川方の調略や、強大な中央勢力になびこうとする国人衆の現実的な判断が離反の大きな要因であった可能性も考えられる。

最終的に、本拠地であった建部山城は落城し、義道は中山城へと逃れた。しかし、そこで城主であった沼田幸兵衛(中山幸兵衛(沼田清延)ともされるが、その実在性や役割については史料により記述が異なり、信憑性に疑問符が付けられているものもある 11 )の裏切りにあい、自害したと伝えられている 11 。一部資料では「殺害された」とも記されており 3 、その最期は壮絶なものであったことがうかがえる。義幸が回復させたとされる一色氏の勢力も、義道の代には織田信長という中央の巨大な権力と、細川藤孝という直接的なライバルの出現により、急速に解体へと向かったのである。

5.3. 孫、一色義定(?-1582)の時代と丹後一色氏の終焉

父・義道の非業の死の後、家督を継いだのが一色義定(よしさだ、義俊、満信とも)である 3 。彼は、一色氏の家臣であった稲富祐直(いなとみすけなお)らと共に弓木城(ゆみきじょう、現在の京都府与謝郡与謝野町)に籠城し、細川・明智連合軍の攻撃に激しく抵抗した 16 。

弓木城での抵抗は織田軍を苦しめ、攻略は容易ではなかった。そのため、明智光秀の仲介により、一色氏と細川氏の間で和睦が成立する 16 。和睦の条件として、義定は細川藤孝の娘である伊也(いや)を正室に迎え、織田信長から丹後国の北半国(奥郡)二万石の領主として安堵された 16 。これにより、丹後一色氏は一時的にではあるが復興を遂げたかに見えた 3 。一部には、この時期の義定を「戦国武将としての器が備わっていた」と評価する向きもある 3 。

しかし、この平穏は長くは続かなかった。天正10年(1582年)6月、本能寺の変が勃発し、織田信長が横死すると、中央政局は一気に流動化する。この混乱の中で、細川藤孝・忠興親子は羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に与したが、義定の動向に不穏なものを感じ取った(あるいは反乱を予見した)細川忠興は、同年9月8日、義定を居城である宮津城に招き、そこで謀殺したとされている 3 。義定が具体的にどのような「怪しい動き」を見せたのか、あるいはそれが細川方の口実であったのかは判然としないが、この謀略により、丹後における大名としての一色氏は完全に滅亡した。弓木城も細川軍によって攻め落とされ、義定の叔父にあたる一色義清らが抵抗したものの、討死したと伝えられている 17 。

義定の時代は、丹後一色氏のまさに最後の輝きと、それに続く悲劇的な終焉を象徴している。細川氏との和睦と婚姻による一時的な領地安堵は、織田政権下での生き残りをかけた巧みな外交戦略の成果とも評価できるかもしれないが、本能寺の変という中央政局の激変が、その fragile な安定を根底から覆した。細川忠興による謀殺は、戦国時代の非情さと、一度は婚姻関係を結んだ相手をも排除し得る冷徹な政治判断を示すものであり、これにより、義幸が再興し、義道が守ろうとした丹後一色氏の系譜は、武家大名としては完全に途絶えることになったのである。

6. 結論

本報告書では、戦国時代の丹後国人一色義幸について、現存する資料を基にその実在性、出自、事績、そして彼を取り巻く丹後一色氏の興亡について検討してきた。

一色義幸の実在性については、肯定説と否定説が混在しており、確たる一次史料に乏しい現状では、断定的な結論を導き出すことは困難である。しかし、「架空の人物」説と「実在の人物」説の双方を比較検討する過程で、戦国期における丹後一色氏の歴史認識のあり方や、史料状況の特有の課題が浮き彫りになったと言える。

仮に一色義幸が実在した人物であるとすれば、彼は一色氏の衰退期にあって、若狭武田氏との抗争に勝利し、守護代延永氏との協調関係を築くなどして、一時的に丹後における一色氏の勢力を回復させ、「中興の祖」としての役割を果たした可能性がある 3 。その手腕は、混乱した戦国時代にあって注目に値するものであったかもしれない。

しかしながら、その「中興」もまた、永続的なものとはなり得なかった。義幸の隠居後、家督を継いだ子の義道、そして孫の義定の時代には、織田信長の中央集権化の波と、細川藤孝・忠興親子という新たな地域権力の台頭の前に、丹後一色氏は抗しきれず、最終的には滅亡へと追いやられた。この事実は、義幸の時代の成果がいかに限定的であり、戦国時代の大きな権力構造の変化の中でいかに脆いものであったかを示している。個々の武将の力量だけでは抗うことのできない、時代の大きなうねりの存在を改めて認識させられる。

一色義幸を巡る言説は、歴史の中で敗れ去った一族の記憶が、後世においてどのように語り継がれ、あるいは再構築されていくのかという、歴史記述そのものに関わる問いを我々に投げかける。彼の存在の有無に関わらず、彼を巡る議論自体が、戦国時代の地方史研究の奥深さと、史料解釈の重要性を示していると言えよう。

今後の丹後地方における未発見史料の調査や、既存史料の再検討、さらには考古学的成果との照合などを通じて、一色義幸の実像、ひいては戦国期丹後一色氏の歴史がより多角的に、そしてより深く解明されていくことが期待される。一色義幸という人物(あるいはそのように語られる概念)は、丹後一色氏の歴史、さらには戦国時代の地方勢力の動向を考察する上での一つの示唆に富んだ「窓」として、今後も研究の対象となり続けるであろう。

引用文献

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%89%B2%E7%BE%A9%E5%B9%B8#:~:text=%E4%B8%80%E8%89%B2%20%E7%BE%A9%E5%B9%B8%EF%BC%88%E3%81%84%E3%81%A3%E3%81%97%E3%81%8D%20%E3%82%88%E3%81%97,%E5%8A%A0%E4%BD%90%E9%83%A1%E5%BB%BA%E9%83%A8%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E4%B8%BB%E3%80%82

- 一色義幸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%89%B2%E7%BE%A9%E5%B9%B8

- 一色氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%89%B2%E6%B0%8F

- 一色義幸- 維基百科,自由的百科全書 - 维基百科 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%B8%80%E8%89%B2%E7%BE%A9%E5%B9%B8

- 丹後守護 一色氏代々控 | 梅本政幸 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%AE%88%E8%AD%B7-%E4%B8%80%E8%89%B2%E6%B0%8F%E4%BB%A3%E3%80%85%E6%8E%A7-%E6%A2%85%E6%9C%AC%E6%94%BF%E5%B9%B8/dp/B0DJBZ4QGK

- 丹後守護,「色氏 代々控 http://itech38.co.jp/shigeyuki-tango/tangosyugo-umemoto.pdf

- 中世丹後の一色家 ~宮津の眠れる歴史 http://genkinamiyazu.com/2018/02/20/%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%89%B2%E5%AE%B6-%EF%BD%9E%E5%AE%AE%E6%B4%A5%E3%81%AE%E7%9C%A0%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%EF%BD%9E/

- 丹後が舞台の小説「最後の一色」の挿絵展 - 宮津市議会議員 星野和彦 http://genkinamiyazu.com/2024/01/26/%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E3%81%8C%E8%88%9E%E5%8F%B0%E3%81%AE%E5%B0%8F%E8%AA%AC%EF%BD%A2%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%89%B2%EF%BD%A3%E3%81%AE%E6%8C%BF%E7%B5%B5%E5%B1%95/

- 2011年度社団法人舞鶴青年会議所ホームページ http://www.maizurujc.org/home/2011/furusato-may.html

- 宮津にもあった戦国時代 https://www.3780session.com/miyazurekishi

- 2011年度社団法人舞鶴青年会議所ホームページ http://www.maizurujc.org/home/2011/furusato-jun.html

- 建部山城 - - お城散歩 - FC2 https://kahoo0516.blog.fc2.com/blog-entry-999.html

- 建部山城~一色氏の詰城 | 古都の礎 https://ameblo.jp/rrerr/entry-12745931231.html

- 一色義道 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E8%89%B2%E7%BE%A9%E9%81%93

- 一色義道・義定親子の末路 名家の没落と謀略の犠牲者 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tylbTzMbHVc

- 丹後 弓木城 丹後守護・一色氏の滅亡を見届けた城 | 久太郎の戦国城めぐり http://kyubay46.blog.fc2.com/blog-entry-165.html

- 宮津城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chugoku/miyazu.j/miyazu.j.html

- 本能寺の変の明智光秀と細川藤孝 玉の三戸野への幽閉と小侍徒のこと - note https://note.com/shigetaka_takada/n/nd89c6b34105f

- 一色義定(いっしき よしさだ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E8%89%B2%E7%BE%A9%E5%AE%9A-1054769

- 弓木城 - 丹後守護一色氏 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chugoku/yumiki.j/yumiki.j.html

- 清和源氏義家流足利支流一色氏・丹後守護大名一色氏の歴史/京都 ... http://itech38.co.jp/shigeyuki-tango/shige-tango.html

- 京都 http://everyriver.main.jp/kyoto.html

- 伊予州一色党 http://dayzi.com/zisyo/y-isshikitou.html

- 第427回:[丹後]中山城(一色義道が裏切りにあったとされる) https://tkonish2.blog.fc2.com/blog-entry-456.html

- 弓木城跡 | 与謝野日々是 与謝野町観光協会 https://yosano-kankou.net/kankou/%E5%BC%93%E6%9C%A8%E5%9F%8E/

- 沼田(ぬまた)麝香(じゃこう)の子たち|光秀を継ぎ、忠興を縛るガラシャ(6) http://www.yomucafe.gentosha-book.com/tadaoki-tamako6/