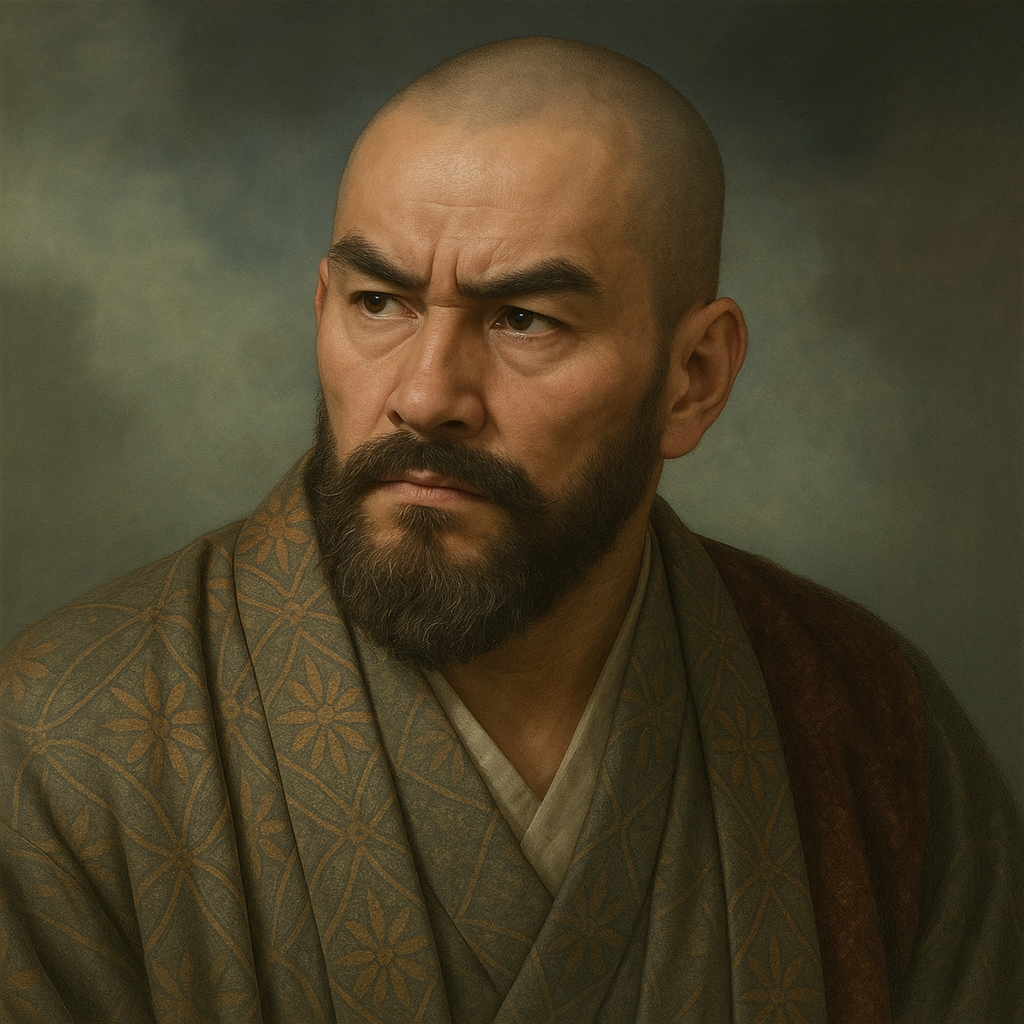

三好清海

三好清海入道は、真田十勇士の豪傑。剛力無双の僧体で、真田幸村に忠誠を誓い活躍。歴史的実在性はなく、創作上の人物だが、幸村伝説を彩る。

戦国伝承の豪傑:三好清海入道の実像と虚像

I. 序論:三好清海入道の不朽の伝説

日本の戦国時代を彩る数多の物語の中でも、真田幸村(信繁)に仕えたとされる「真田十勇士」(さなだじゅうゆうし)の伝説は、ひときわ強い輝きを放っている。その一員として、ひときわ異彩を放つ存在が三好清海入道(みよし せいかいにゅうどう)である。彼は、その剛力無双の活躍をもって、講談や立川文庫、そして現代の創作物に至るまで、広く語り継がれてきた。

しかしながら、その勇名は主に伝承や創作の世界に留まるものであり、歴史的な記録においてその存在を明確に裏付けることは難しい。三好清海入道は、あくまで「伝承上の架空の人物」として認識されているのが現状である 1 。この事実は、彼の物語を探求する上で不可欠な前提となる。

真田十勇士の魅力は、個々の勇士の特異な能力や個性もさることながら、悲劇の名将・真田幸村への揺るぎない忠誠心と、彼らが織りなす集団としての英雄像にある。猿飛佐助や霧隠才蔵といった忍者から、三好清海入道のような豪傑まで、多様な才能が集い、主君のために命を懸ける姿は、後世の人々の心を捉えて離さなかった。

ここで注目すべきは、三好清海入道(及び弟の伊三入道)が付与された「入道」(にゅうどう)という称号である。これは単なる仏門への帰依を示すだけでなく、多くの場合、俗世を離れながらも武芸や世俗的な経験を保持する人物像を想起させる。特に武士の入道は、老練さ、世俗を超えた強さ、あるいは過去の武勲を背景に持つ、独特の風格をキャラクターに与える。三好兄弟の場合、この称号は彼らの「僧体の豪傑」 1 という特異なイメージを形成する上で重要な要素となっている。

また、真田幸村という実在の歴史的人物への絶大な人気が、彼に仕える架空の英雄たちを生み出す土壌となった点も見逃せない。幸村の武勇伝や悲劇的な最期は、人々の想像力を掻き立て、その物語をさらに豊かにする存在として、三好清海入道のような架空の家臣たちが求められたのである。これらの架空の英雄たちは、逆に主君である幸村の伝説をさらに増幅させるという、相互補完的な関係を築き上げてきた。

本稿では、この伝説上の人物、三好清海入道に焦点を当て、講談や読み物などで描かれてきた彼の人物像、その出自、特徴、弟・三好伊三入道との関係、そして真田幸村への奉仕の物語を詳述する。さらに、その歴史的実在性の問題を批判的に検討し、なぜ彼のような人物が創造され、語り継がれてきたのかを探ることを目的とする。

II. 伝承における三好清海入道の人物像

数々の物語の中で描かれる三好清海入道は、非常に個性的で印象深い人物として造形されている。

A. 出自:出羽国の落人領主

伝承によれば、三好清海入道は元々、出羽国亀田(現在の秋田県由利本荘市岩城亀田)の領主であったとされる 1 。しかし、何らかの理由でその地を追われ、流浪の末に真田家を頼ったと語られることが多い 2 。一説には、真田家とは遠戚関係にあったともいう 1 。この「没落した貴人」という設定は、英雄譚における古典的な類型の一つである。かつての地位を失ったという過去は、彼が新たな主君である真田幸村に忠誠を誓う動機に深みを与え、単なる家臣以上の、自らの再起や新たな目的を見出す物語としての側面を付与する。

B. 身体的特徴と性格:剛力の僧

三好清海入道を最も特徴づけるのは、その人間離れした怪力である。「僧体の豪傑」 1 、「怪力が自慢の大男」 2 と形容されるように、入道でありながら、その腕力で数々の武功を立てたとされる。僧としての姿と、戦場での剛勇ぶりという組み合わせが、彼の特異なキャラクター性を際立たせている。

さらに、『真田三代記』などの古い記述では、彼と弟の伊三入道が「非常に高齢」であったとも伝えられている 1 。怪力という若々しいイメージと、老齢という要素が組み合わさることで、一種のパラドックスが生じる。これは、単なる肉体的な強さだけでなく、経験に裏打ちされた老練さ、あるいは年齢を超越した超人的な活力の表現とも解釈できる。彼の「入道」という身分も相まって、単なる力自慢ではない、深みのある強者のイメージを想起させる。

C. 真田幸村への忠誠と奉仕

物語における三好清海入道は、主君・真田幸村(信繁)への絶対的な忠誠心を持つ家臣として描かれる。例えば、関ヶ原合戦に際し、徳川秀忠軍が幸村の父・昌幸が守る上田城を攻めた際には、幸村(信繁)の下で奮戦したとされる 3 。合戦後、幸村が父と共に高野山麓の九度山へ配流されると、清海・伊三兄弟もこれに従い、苦難の生活を共にしたと伝えられる 3 。主君が逆境にある時にも離れずに仕え続ける姿は、十勇士の伝説における中心的なテーマであり、清海入道の忠義心を象徴するエピソードとなっている。

D. 三好清海入道の伝承における主要属性

|

属性 |

伝承における描写 |

典拠資料例 |

|

氏名 |

三好清海入道 (みよし せいかいにゅうどう) |

1 |

|

称号 |

入道 (にゅうどう) - 在家の仏教者 |

1 |

|

主要な特徴 |

怪力、剛力無双、豪傑 |

1 |

|

出自 |

元・出羽国亀田の領主 |

1 |

|

真田家への仕官理由 |

土地を追われたため、真田家と遠戚関係にあったため |

1 |

|

主君 |

真田幸村 (信繁) |

1 |

|

主な関係性 |

真田十勇士の一員、弟・三好伊三入道 |

1 |

この表は、伝承における三好清海入道の基本的な人物像を要約したものである。これらの要素が組み合わさることで、彼の英雄としての輪郭が形成されている。

III. 三好清海と真田十勇士:集団としての伝説

三好清海入道の物語は、彼個人としてよりも、真田十勇士という集団の一員として語られることが圧倒的に多い。

A. 真田十勇士という集合体

真田十勇士は、猿飛佐助、霧隠才蔵を筆頭に、三好清海入道、三好伊三入道、穴山小助、由利鎌之助、筧十蔵、海野六郎、根津甚八、望月六郎の十名で構成されるのが一般的である 1 。もちろん、作品によってメンバー構成に差異が見られることもある 1 。この十勇士という集団は、それぞれが忍者、豪傑、槍使い、策士といった異なる特技や役割を持つ、いわばヒーローチームとして機能している。三好清海入道は、この中で主に「剛力担当」という、古典的なチーム構成における重要な役割を担っている。個々の英雄の活躍だけでなく、彼らが協力して困難に立ち向かうアンサンブルとしての物語性が、十勇士伝説の大きな魅力となっている。

B. 立川文庫による普及

真田十勇士の名が広く一般に浸透する上で決定的な役割を果たしたのが、明治末期から大正時代にかけて刊行された「立川文庫」である。立川文庫は、口演速記だけでなく、新たに書き下ろされた英雄伝や奇談を安価な読み物として提供し、爆発的な人気を博した 4 。特に、第40編として刊行された『猿飛佐助』は、全くの架空の人物でありながら、その魅力的なキャラクター性で大成功を収めた 4 。この成功は、三好清海入道を含む他の十勇士たちの知名度向上にも大きく貢献した。立川文庫は、単に古い伝承を再話するだけでなく、積極的に新たな物語を創造・定着させ、近代的な意味での「神話創生」を行ったと言える。この大衆文化の潮流の中で、三好清海入道のようなキャラクターが、歴史的事実とは無関係に、広く受け入れられ、愛される存在となったのである。

C. 入道兄弟:三好清海と三好伊三

物語において、三好清海入道は弟の伊三(伊佐)入道(みよし いさにゅうどう)と常にセットで登場する 1 。彼らは兄弟で出羽国亀田の出身であり 3 、共に真田幸村に仕えたとされる。上田城での戦い 3 、九度山での蟄居生活 3 、そして最後の大坂の陣 1 まで、兄弟は行動を共にする。

特に、慶長20年(1615年)の大坂夏の陣における彼らの最期は、劇的に描かれることが多い。伝承によれば、大坂城落城の際、兄・清海は壮絶な切腹を遂げ、自らその首を切り落としたという 3 。一方、弟・伊三は、切腹しながら辞世の狂歌(おそらくは悲壮な内容を含む和歌)を詠んだと伝えられる 3 。この二人の対照的な死に様は、物語の終幕を飾る上で強い印象を残す。清海の死は、彼の生涯を貫いた剛力と不屈の意志を象徴し、伊三の死は、武士としての潔さと、死に際しても風流を解する一面を示唆している。兄弟それぞれの死に方が異なることで、単なる戦死ではなく、より多層的で記憶に残る英雄的な最期として描かれているのである。

IV. 歴史的実在性:事実と創作の境界

これほどまでに鮮やかに描かれる三好清海入道であるが、その歴史的な実在性については、極めて疑わしいと言わざるを得ない。

A. 三好清海:伝説上の人物

多くの研究者や歴史資料において、三好清海入道は実在の人物ではなく、後世の創作、すなわち「伝承上の架空の人物」であると結論付けられている 1 。真田幸村の家臣として、伝承にあるような活躍をしたという確たる史料は存在しない。

B. 真田十勇士:創作された英雄たち

三好清海入道だけでなく、真田十勇士という集団そのものが、主に江戸時代以降の講談や草双紙などで形作られ、立川文庫などを通じて明治・大正期にその構成が固定化された、創作の産物であると考えられている 1 。一部のメンバーについては、「歴史的な由来を持つ人物もいる」 1 とされることもあるが、それは個々の名前の元になった可能性のある小人物がいたかもしれない、という程度の意味合いであり、十勇士全体が幸村の史実の家臣団であったわけではない。三好清海入道に関しては、そのようなモデルとなった可能性のある歴史的人物さえ、明確には指摘されていない。

C. 弟・伊三入道の「モデル」とその示唆

興味深い点として、弟の三好伊三入道については、三好政康の弟である三好政勝(みよし まさかつ)がモデルとされることがある 2 。しかし、同じ資料は続けて、「兄同様実際は真田家とのかかわりはありません」と明記している 2 。これは極めて重要な指摘である。たとえ伊三入道の名前の由来として、三好政勝という実在の人物(ただし、彼自身も真田家との関係は確認されていない)が念頭にあったとしても、物語上の兄弟である清海入道、そして伊三入道(あるいはそのモデルとされる政勝)のいずれも、史実として真田家と関わりがあったことは明確に否定されているのである。伊三にすら tenuous なモデル説とその否定が付随する以上、モデルの存在すら示唆されない清海入道が、真田十勇士の物語の中核において完全に創作された人物であることは、より確実視される。これは、物語作家が歴史上の氏族名(三好氏は戦国期に畿内で大きな力を持った一族である)を借りてキャラクターに「それらしさ」を与えつつも、その人物の具体的な行動や所属は自由に創作するという、歴史創作における常套手段を示唆しているとも言える。

D. なぜ架空の人物が必要だったのか

では、なぜ三好清海入道のような架空の人物が創造され、人気を博したのだろうか。その理由はいくつか考えられる。第一に、真田幸村という歴史上の人気者をさらに魅力的に描くため、超人的な能力を持つ家臣団が必要とされたこと。第二に、忠誠、勇気、特殊技能といった、理想化された武士の美徳を体現する存在として。第三に、史実だけでは描ききれない、より自由で、時には荒唐無稽な、娯楽性の高い物語を提供するためである。架空の人物であれば、歴史の制約にとらわれず、読者や聴衆が期待する英雄的な活躍を存分に描くことができる。

さらに、これらの架空の人物に、出羽国亀田の元領主 1 といった具体的な(しかし史実とは異なる)出自や、上田合戦や大坂の陣 3 といった史実の出来事への参加といった要素を盛り込むことで、物語全体に「歴史的なリアリティ」の感覚を与えている。これは、フィクションをより没入感のあるものにし、大衆が歴史をより身近で魅力的なものとして捉えることを可能にする、巧みな物語戦略であったと言えるだろう。

V. 結論:日本の伝承における三好清海入道の遺産

三好清海入道は、その怪力と僧形の姿、主君・真田幸村への揺るぎない忠誠、そして弟・伊三入道との絆、真田十勇士の一員としての勇壮な活躍を通じて、日本の伝承文学の中に確固たる地位を築いた。彼が歴史上の実在人物ではないことはほぼ確実であるが、物語の中で描かれるその姿は極めて鮮やかであり、多くの人々に記憶されている。

三好清海入道のような架空の英雄の存在は、単なる娯楽を超えた意義を持つ。彼らは、戦国時代という特定の時代に対する大衆のイメージ形成(あるいはロマン化)に寄与し、忠誠、勇気、不屈の精神といった、時代を超えて尊ばれる価値観を体現する役割を果たしてきた。歴史的事実としての正確性とは別に、物語が持つ力、人々が英雄に託す願いや理想が、彼のようなキャラクターを生み出し、語り継がせてきたのである。現代においても、舞台演劇などで三好清海入道が登場人物として演じられていること 5 は、その伝説が今なお生命力を保っている証左と言えるだろう。

歴史的事実とは異なるとしても、三好清海入道の物語がこれほどまでに長く語り継がれてきた事実は、魅力的な物語が持つ、時に史実をも凌駕する力を示している。人々は、記録された過去だけでなく、語られた物語の中にも価値を見出し、共感する。三好清海入道に付与された、剛力、忠誠心、逆境からの再起、そして劇的な最期といった要素は、武士道や英雄譚において称賛される美徳の集合体であり、彼の伝説が長く愛され続ける背景には、これらの理想に対する日本文化における根強い共感が存在すると考えられる。

最終的に、三好清海入道は、日本の最も有名な武士団の一つである真田十勇士を構成する不可欠なピースとして、日本の大衆文化と民間伝承のパンテオンにその名を刻んでいる。彼の物語は、真田幸村の伝説と分かちがたく結びつき、これからも多くの人々を魅了し続けるであろう。

引用文献

- 真田十勇士 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB

- 真田家に仕えた忍衆 真田忍軍/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52391/

- 大阪各地に点在する“真田の抜け穴”伝説 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/13631

- 猿飛佐助|新版 日本架空伝承人名事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=73

- MUSIC - 舞台『刀剣乱舞』 https://stage-toukenranbu.jp/music/