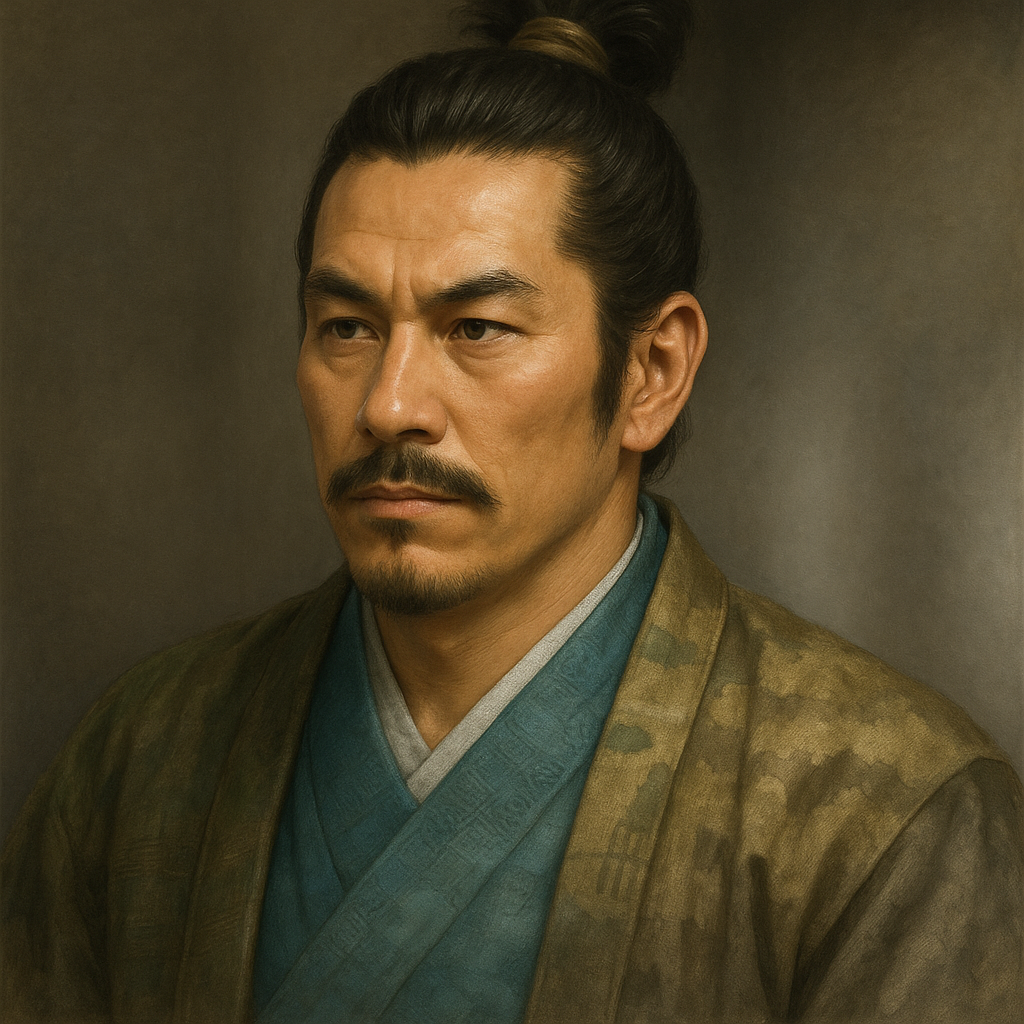

九戸実親

九戸実親は九戸政実の弟。南部晴政の娘婿。九戸政実の乱で兄と共に九戸城に籠城するも、豊臣軍に降伏。助命の約束が反故にされ、城内で斬殺された。

戦国武将 九戸実親に関する調査報告

1. はじめに

本報告書の目的と対象の明確化

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、九戸実親(くのへ さねちか)について、現存する史料に基づき、その生涯、出自、九戸政実の乱における役割、人物像などを多角的に調査し、詳細に記述することを目的とする。九戸実親は、兄である九戸政実と共に「九戸政実の乱」の中心人物の一人とされるが、政実に比べて史料上の記述が乏しい傾向にある。本報告書では、断片的な情報も含め、可能な限り実親の実像に迫ることを目指す。

調査範囲と方法の概要

本報告書の作成にあたっては、提供された研究資料を主要な情報源とし、これに加えて既存の学術的研究成果を参照しつつ、文献学的な検討を加える手法を採った。特に、九戸実親個人に関する情報が限られている点を考慮し、九戸氏全体の動向、南部氏との関係性、そして九戸政実の乱という歴史的文脈の中に実親を位置づけることで、その歴史的役割を明らかにすることを試みた。

史料上の留意点

九戸実親に関する史料は、軍記物語から系図、公的記録の断片に至るまで多岐にわたるが、それぞれの史料的性格と信頼性には大きな差異が存在する。例えば、軍記物語は文学的脚色を含む可能性があり、系図もまた後世の編纂意図によって内容が左右されることがある。本報告書では、これらの点を踏まえ、史料批判の視点を保持しつつ、慎重な分析を心掛けた。特に、人名表記の揺れ(例えば、実親の兄を指す可能性のある「政親」という名と「政実」との関係)や、後世の編纂物における情報の変容、あるいは特定の説が強調される背景などについては、特に留意して検討を進めた。

2. 九戸実親の出自と家系

九戸氏の起源に関する諸説とその検討

九戸氏の起源については、複数の説が存在し、そのいずれもが九戸氏の歴史的背景を考察する上で重要な示唆を与えている。

-

南部氏庶流説

九戸氏は、南部氏の始祖である南部光行の六男・行連を祖とするとする説が広く知られている 1。この説は、九戸氏が南部一族の有力な分家であったことを示すものであり、戦国期における九戸氏の立場を理解する上での基本的な視点となる。しかし、江戸時代後期の『参考諸家系図』の編者である星川正甫は、南部氏宗家と比較して九戸氏系図の代数が少ないことや、中世には一般的でない官途名が多く見られることなどを理由に、この系図の信憑性に疑義を呈している 1。この指摘は、戦国時代の武家が自らの出自を権威づけるために系図を編纂、あるいは一部改変した可能性を考慮に入れる必要性を示唆している。 -

小笠原氏説

九戸村(岩手県)の九戸神社に伝わったとされる「小笠原系図」(現存せず)に基づいて、南北朝期に九戸周辺を領有した結城親朝の配下にあった小笠原氏の末裔とする説も存在する 1。軍記物語である『九戸軍談記』もこの説を採用している 1。小笠原氏は信濃源氏の名門であり、この説は九戸氏が南部氏とは異なる権威的背景を持っていた可能性を示唆する。結城氏との関連は、当時の北奥羽における複雑な勢力関係を反映しているとも考えられる。 -

二階堂氏説

永禄6年(1563年)の史料「光源院殿 御代当参衆並足軽以下衆覚」に「九戸五郎(奥州二階堂)」という記載が見られること 1、また、元弘4年(1334年)に二階堂行朝が九戸を含む久慈郡に代官を派遣した史実があることなどから 1、九戸氏を二階堂氏の一族とする説も提唱されている。郷土史研究家の工藤利悦氏はこの説を支持しており、九戸政実が室町幕府の名家である二階堂氏の一族で、独立した大名であった可能性を指摘している 4。この説は、九戸氏が南部氏の単なる家臣ではなく、対等な勢力であった可能性を示し、「九戸政実の乱」の性格を「反乱」ではなく、大名間の抗争として捉え直す視点を提供するものであり、注目に値する。

これらの出自に関する諸説の並立は、単に史料解釈の多様性を示すだけでなく、戦国期から近世にかけての九戸氏、あるいは南部氏による自家の歴史認識の変遷や、その時々の政治的意図を反映している可能性も考えられる。例えば、九戸政実の乱後、南部氏による支配体制が確立する過程で、九戸氏の独自性を強調する説が抑制され、南部氏の庶流としての位置づけがより強調された、といった可能性である。九戸氏の「客観的な」出自を探求することと並行して、なぜ複数の出自説が語り継がれてきたのか、その歴史的背景を考察することも重要であろう。

九戸実親の基本情報

九戸実親に関する基本的な情報は以下の通りである。

- 生誕 : 天文11年(1542年)。

- 死没 : 天正19年9月20日(1591年11月6日)。

- 別名 : 彦九郎、実紀。

- 主君 : 南部晴政、南部晴継。

- 活動地域 : 陸奥国九戸郡(現在の岩手県九戸村、軽米町、二戸市周辺)を中心とした北奥羽地方 5 。

- 出身地 : 九戸実親個人の具体的な出身地を特定する史料は見当たらないが、兄である政実が九戸村の大名館で生まれたと伝えられていることから、実親も同様に九戸氏の本拠地で生まれたと考えられる。

家族構成

九戸実親の家族構成は、史料によって若干の異同が見られるものの、概ね以下のように整理される。

- 父 : 九戸信仲(くのへ のぶなか)。

- 兄弟 :

- 九戸政実(まさざね):兄。九戸政実の乱の首謀者として知られる。

- 九戸政則(まさのり):弟。乱後、兄らと共に処刑されたとされる。

- 中野康実(なかの やすざね):弟。名は直康とも記される。九戸一族の中で唯一豊臣方に与したとされ、乱後も中野氏として南部家中で家老職を務める「御三家」の一つとして存続した 1 。

- 「政親」という兄弟の存在について : 岩手県教育委員会発行の論文(『八戸藩成立期の家臣の採用についての考察』)が引用する『系図』(おそらく『南部藩参考諸家系図』)には、「九戸政親弟実親」の娘が中野造酒秀政の妻となったという記述が見られる 6 。主要な九戸氏の系図史料 には「政親」という名の兄弟は見当たらないため、この「政親」が政実の別名や誤記であるのか、あるいは主要系図から漏れた別の兄であるのかは慎重な検討を要する。もし政実を指すのであれば、「政実の弟である実親の娘」という意味になり、系譜関係として自然である。この表記の存在は、九戸氏の系図の複雑さ、あるいは史料伝承の過程での異称や誤伝の可能性を示唆しており、今後の研究課題と言える。

- 姉妹: 七戸家国室。

- 妻 : 南部晴政息女 7 。南部宗家の当主である晴政の娘婿となることは、当時の九戸氏の勢力と、南部一族内における実親の重要な立場を示すものである。この婚姻は、後の南部家家督相続問題において、実親が後継者候補の一人として名前が挙がる 1 背景の一つと考えられる。

- 子女 :

- 中野造酒秀政室となった娘 : 上述の岩手県教育委員会の論文によれば、実親の娘が中野造酒秀政に嫁いだとされる 6 。この中野氏は後に八戸藩士となる家系である。

- 南部利直の生母となった娘? : 近世こもんじょ館のウェブサイトに「実親の娘の一人が南部信直の側室となり、南部利直の生母となった」との記述があるが 2 、これは他の有力史料との整合性が低く、慎重な検討が必要である。南部利直の生母は一般的に泉松院(慈照院殿)とされ、その出自は北信愛の娘、あるいは養女とされることが多い。もし実親の娘が利直の生母であった場合、九戸政実の乱後、敵方の娘が次期当主の母であるという極めて複雑な状況が生じることになり、南部家中の権力構造や九戸氏残党の処遇にも影響を与えた可能性がある。しかし、この説の史料的根拠は現時点では薄弱であり、今後の一次史料による検証が待たれる。

表1:九戸実親 略年譜

|

年代(西暦) |

和暦 |

主要な出来事 |

典拠 |

|

1542年 |

天文11年 |

生誕 |

|

|

天正元年(1573年)頃 |

天正元年頃 |

南部晴政息女と婚姻(『祐清私記』による。正確な年は他の史料との照合が必要) |

7 |

|

1591年 |

天正19年3月 |

兄・九戸政実と共に南部信直に対し挙兵(九戸政実の乱) |

9 |

|

1591年9月4日 |

天正19年9月4日 |

豊臣方討伐軍に降伏。政実より九戸城の明け渡しを任される |

9 |

|

1591年11月6日 |

天正19年9月20日 |

九戸城二の丸にて斬殺される |

|

表2:九戸氏の出自に関する諸説比較

|

説 |

概要 |

主な論者または典拠史料 |

論点と課題 |

|

南部氏庶流説 |

南部氏始祖・光行の六男・行連を祖とする。 |

『系胤譜考』、『参考諸家系図』など 1 |

南部一族としての位置づけ。系図の代数や官途名に関する星川正甫の疑義 1 。 |

|

小笠原氏説 |

南北朝期の結城親朝配下の小笠原氏の末裔とする。 |

九戸神社伝「小笠原系図」(現存せず)、『九戸軍談記』 1 |

南部氏とは異なる権威的背景の可能性。結城氏との関連。 |

|

二階堂氏説 |

室町幕府の名家・二階堂氏の一族とする。 |

「光源院殿 御代当参衆並足軽以下衆覚」(九戸五郎 奥州二階堂)、工藤利悦氏の研究 1 |

独立大名であった可能性。南部氏に対する「反乱」という通説への再検討の必要性。 |

3. 九戸政実の乱と実親

乱の背景

九戸政実の乱は、複数の要因が複雑に絡み合って発生した事件である。その背景には、南部家内部の家督問題、南部信直と九戸氏との積年の対立、そして豊臣政権による新たな全国統治体制の確立という、地域的要因と中央の動向が深く関わっていた。

-

南部家の家督問題

南部家第24代当主・南部晴政の死後、その後継者である第25代晴継が若くして亡くなるという事態が発生した 9。これにより南部家は後継者問題に揺れ、晴政の養嗣子であった田子(石川)信直(後の南部信直)と、晴政の次女を妻としていた九戸実親が有力な後継者候補として浮上した 1。しかし、重臣である北信愛らの画策により、最終的に信直が第26代当主として擁立された 9。この家督相続の経緯は、九戸政実・実親兄弟にとって大きな不満となり、後の信直との対立の直接的な原因の一つとなったと考えられている 11。実親自身が後継者候補の一人であったという事実は、彼の立場をより複雑なものにし、九戸氏の不満を増幅させる要因となったであろう。 -

南部信直と九戸氏の対立

南部信直の当主就任後、九戸政実・実親兄弟と信直との関係は悪化の一途をたどった 9。信直が津軽為信の討伐を九戸政実に要請した際、政実がこれに応じなかったことなどは 1、両者の間に生じた溝の深さを物語っている。九戸氏は南部一族の中でも特に精強な武力を有しており、信直にとっては自らの支配体制を確立する上で潜在的な脅威と映ったであろうし、一方の九戸氏側も、信直の統制下に完全に組み込まれることを容易には受け入れなかったと考えられる。 -

豊臣政権による奥州仕置

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による奥州仕置が開始されると、南部信直は南部氏宗家としての地位を中央政権から公認された 12。これは、信直にとっては自らの正統性を強化するものであったが、一方で、九戸氏を含む他の南部一族にとっては、従来の独立性を失い、信直の「家中」として明確に位置づけられることを意味した 9。奥州仕置は、それまでの東北地方の勢力図を根本から覆し、中央集権的な支配体制を構築しようとする豊臣政権の強大な意思の現れであった。各地で旧体制に慣れ親しんだ勢力からの反発が起こる中、九戸氏の抵抗もまた、この新たな秩序への反発という側面を強く持っていたと言える 12。

九戸実親の役割と行動

九戸政実の乱において、九戸実親は兄・政実と行動を共にし、乱に深く関与した中心人物の一人であった 11 。

-

兄・政実との関係

史料によっては、政実が「猛将」と評されるのに対し、実親は「兄に比べると少し弱く評価されている」といった記述も見られる 14。これは後世の評価や、ゲームなどにおけるキャラクター設定に影響されている可能性もあり、必ずしも史実を正確に反映しているとは限らない。兄弟間での具体的な役割分担については不明な点が多いものの、実親は兄である政実を補佐し、九戸勢の指導的人物の一人として活動したことは間違いないであろう。 -

乱における具体的な行動

九戸実親が乱の中で具体的にどのような行動を取ったかについては、断片的な情報しか残されていない。

- 九戸城籠城戦 : 天正19年(1591年)、豊臣秀次を総大将とする約6万5千の討伐軍に対し、九戸政実率いる九戸勢約5千は、本拠地である九戸城に籠城し、激しい抵抗を見せた 9 。九戸実親もこの籠城戦に参加していたと考えられる。

- 降伏と城の明け渡し : 衆寡敵せず、九戸政実が討伐軍に降伏する際、実親に九戸城の明け渡しを任せたとされる史料が存在する 9 。この事実は、実親が単なる従属的な立場にあったのではなく、政実から一定の信頼を得ており、城内の統率に関しても一定の権限を与えられていた可能性を示唆している。これは、実親が九戸勢内部で相応の地位にあったことの証左と見ることができ、彼の人物像を考察する上で重要な点である。

- 敵の謀略を予見した逸話 : 『南部一族の歴史とそのゆかりの城』という文献(米沢日報デジタル掲載の斎藤秀夫氏寄稿記事)には、討伐軍からの和議の申し入れに対し、実親がそれを敵の謀略であると予見したという記述が見られる 16 。この逸話が史実であるか否かについては慎重な検討が必要である。他の主要な一次史料には同様の記述が見当たらず、軍記物語的な脚色の可能性も否定できない。しかし、もし何らかの根拠があるのであれば、実親が状況判断に優れた冷静な人物であった可能性を示すものとなる。報告書としては、このような逸話が存在することを記録しつつも、その史料的根拠の確認が今後の課題であることを指摘しておく必要がある。

降伏と最期

九戸勢の九戸城における抵抗は熾烈を極めたが、圧倒的な兵力差の前に、最終的には降伏へと追い込まれた。

-

助命の約束と反故

九戸城を攻めあぐねた豊臣軍は、九戸家の菩提寺である長興寺の薩天和尚を仲介として和議を申し入れた。その条件として九戸方の将兵の助命が提示され、政実らはこれを受け入れて降伏した 9。しかし、この助命の約束は反故にされた 9。 -

処刑

九戸政実は栗原三迫(現在の宮城県栗原市)へ送致され、そこで斬首された 9。そして、九戸実親もまた、兄や他の多くの九戸一族と共に悲劇的な最期を迎えた。史料によれば、実親は九戸城内で他の城兵と共に二の丸に押し込められ、そこで斬殺された上、遺体は火をかけられたと伝えられている 9。

- 没年月日 : 天正19年9月20日(西暦1591年11月6日)。

この助命約束の反故と、実親を含む城内の者々の惨殺という結末は、豊臣政権による奥州仕置の厳格さと、南部信直側の九戸氏に対する強い警戒心、そして抵抗勢力に対する徹底的な弾圧という姿勢を如実に示している。九戸政実の乱は「豊臣秀吉 天下統一最後の戦い」とも称されるが、その終結は極めて過酷なものであった。実親の最期は、この歴史的事件の非情な一面を象徴していると言えよう。

表3:九戸政実の乱 主要関連人物と九戸実親

|

人物名 |

九戸実親との関係 |

乱における役割・動向(概要) |

典拠例 |

|

九戸政実 |

兄 |

乱の首謀者。九戸城に籠城し抵抗。降伏後、斬首。 |

|

|

南部信直 |

主君(対立関係)、義理の兄弟(妻が晴政の娘同士) |

南部家当主。九戸氏と対立し、豊臣秀吉に援軍を要請。乱後、九戸領を支配。 |

|

|

豊臣秀次 |

討伐軍総大将 |

豊臣秀吉の名代として討伐軍を指揮。政実らの処刑を命じる。 |

|

|

蒲生氏郷 |

討伐軍主要武将 |

討伐軍の中心として九戸城を攻撃。降伏交渉に関与。乱後、九戸城を改修。 |

9 |

|

浅野長政 |

討伐軍軍監 |

討伐軍の軍監として従軍。降伏交渉に関与。 |

9 |

|

中野康実(直康) |

弟 |

九戸一族の中で唯一豊臣方についたとされる。乱後、南部家家老として存続。 |

|

4. 九戸実親の人物像と評価

九戸実親の人物像を具体的に描き出すことは、史料の制約から容易ではない。しかし、断片的な記述や状況証拠を組み合わせることで、その輪郭をある程度推測することは可能である。

史料に見る人物像の断片

-

『北奥三国物語』における記述

軍記物語である『北奥三国物語』には、九戸実親に関する比較的詳細な記述が見られる。それによると、実親は「豪胆かつ気さくな性格で、宮野城(九戸城の別名か)の誰にも好かれている」とされ、落城前夜には「わしは逃げるのは好かん」と城に戻り、兄政実が降伏した後も二の郭に踏みとどまり、蒲生勢に戦いを挑んだと描かれている 17。これらの記述は、実親が単に兄に従うだけでなく、独自の意志と武人としての矜持を持った人物であった可能性を示唆している。ただし、『北奥三国物語』は文学作品としての性格が強く、その記述の史実性については慎重な吟味が求められる。しかし、当時の人々が実親に対して抱いていた可能性のあるイメージ、すなわち勇猛で気骨のある人物像を伝えるものとしては参考になる。 -

兄・政実との比較

一部の資料では、九戸政実が「猛将」と高く評価されるのに対し、実親は「兄に比べると少し弱く評価されている」という記述が見られる 14。これは、ゲームの能力設定などに反映されている評価であり、必ずしも歴史的な実像を正確に捉えたものとは言えない。しかし、驍勇で知られた兄・政実の存在感が大きかったために、弟である実親の評価が相対的に控えめになる傾向があったことを示しているのかもしれない。 -

敵の謀略を予見したとされる逸話の再検討

前述の、実親が討伐軍の和議の申し入れを謀略と予見したという逸話 16 は、もし史実に基づくとすれば、実親の洞察力や冷静な判断力を示すものとして、その人物像を形成する上で重要な要素となる。しかし、この情報は他の主要な一次史料では確認されておらず、史料的裏付けの確認が不可欠である。

現代における評価と研究状況

現代において、九戸実親個人に焦点を当てた学術的な研究は、兄である九戸政実に比べて著しく少ないのが現状である。九戸政実については、豊臣秀吉に最後まで抵抗した悲劇の武将として、その生涯や九戸政実の乱に関する研究や著作が一定数存在するのに対し、実親はしばしば政実の弟として付随的に語られるに留まることが多い。

郷土史のレベルでは、九戸兄弟として顕彰されることはあるものの、実親個人の具体的な行動や能力、人物像についての詳細な評価は、今後の研究課題と言えるだろう。

九戸実親の人物像は、兄・政実の強い個性や「最後の抵抗者」としての劇的な生涯の影に隠れがちであることは否めない。しかし、南部家の家督相続問題において後継者候補の一人に数えられたこと、南部晴政の娘婿という高い政治的立場にあったこと、九戸城降伏の際に兄から城の明け渡しという重要な役割を任されたこと、そして『北奥三国物語』に描かれるような気骨のある側面などを総合的に捉え直すことで、単なる「政実の弟」という枠を超えた、主体性を持った武将としての一面が浮かび上がってくる可能性がある。彼の行動や立場は、九戸氏の存亡というミクロな視点だけでなく、南部氏内部の権力闘争や豊臣政権による地方支配戦略といった、より大きな歴史的文脈の中で再評価されるべきである。

5. 九戸実親に関する主要史料とその検討

九戸実親に関する情報を得る上で参照すべき主要な史料はいくつか存在するが、それぞれ史料的性格が異なり、記述内容の信頼性についても吟味が必要である。

-

『南部藩参考諸家系図』

江戸時代後期に編纂された南部藩(盛岡藩、八戸藩を含む)の藩士の系図集である 18。九戸実親の家族構成(父:九戸信仲、兄:政実、弟:政則、康実など)や、妻が南部晴政の娘であること 8、さらに実親の娘が中野造酒秀政の妻となった可能性を示唆する記述 6 など、実親の血縁関係を明らかにする上で基本的な史料となる。藩の公式な記録として一定の信頼性はあるものの、編纂物であるため、その編纂意図や参照された原史料の限界も考慮に入れる必要がある。 -

『奥南旧指録』

奥州南部氏に関する記録を集成した史料であり、九戸氏の出自(南部氏庶流説、小笠原氏説、二階堂氏説など)や九戸氏の歴史、南部氏との関係性について情報を含んでいる 1。成立年代や編者によって内容に異同が見られる場合があり、史料批判が不可欠であるが、近世こもんじょ館の評価では信頼できる史料とされている 2。実親個人に関する直接的な記述は多くないものの、九戸氏全体の文脈を理解する上で参照される。 -

『南部根元記』

南部氏の歴史を記した史書であり、特に九戸政実の乱や南部信直の事績が中心に記述されている 19。盛岡藩の公式記録として編纂されたもので信頼性が高いとされ 19、近年その原型とされる「信直記」が『青森県史 資料編 中世1』に翻刻されている 20。九戸政実の乱の経過を追う上で重要な史料であるが、実親個人に焦点を当てた記述は限定的である可能性が高い 20。 -

『祐清私記』

南部氏関連の史料で、天正元年(1573年)に九戸実親が南部晴政の次女を娶ったとの記述が含まれるとされる 2。もし同時代に近い記録であれば、実親の婚姻に関する具体的な年代を知る上で非常に価値の高い史料となるが、現存する写本の状況や正確な成立年代の確認が求められる。 -

『九戸軍談記』

九戸政実の乱を主題とした軍記物語である 1。軍記物語の性格上、史実性は低いと評価されており 2、文学作品としての側面が強い。九戸氏の出自を小笠原氏の末裔とするなど 1、歴史的事実とは異なる記述を含む可能性があるが、一方で、当時の九戸氏に対する人々のイメージや伝承を反映している可能性も考慮される。

これらの史料に見られる九戸実親に関する情報は断片的であり、かつ史料によって記述に揺れが見られる。これは、実親が歴史の表舞台において兄・政実ほどには注目されなかったこと、そして九戸氏に関する記録自体が、九戸政実の乱の後、勝者である南部氏の支配体制下で客観的かつ詳細に残されにくかったという歴史的状況を反映している可能性がある。したがって、現存する史料の断片を慎重に比較検討し、時には行間を読むことでしか、九戸実親の実像に迫ることは難しい。

6. 結論

九戸実親に関する調査結果の総括

本報告書で検討してきた結果、九戸実親に関して以下の点が明らかになった。

- 九戸実親は、天文11年(1542年)に生まれ、天正19年(1591年)に没した戦国時代から安土桃山時代にかけての武将である。兄である九戸政実と共に、豊臣秀吉による天下統一の最終局面で発生した九戸政実の乱の中心人物の一人であった。

- 南部晴政の娘婿という立場にあり、南部一族内でも重要な地位を占めていた。このことは、南部家の家督相続問題において後継者候補の一人として名前が挙がったことからも窺える。

- 九戸氏の出自については、南部氏庶流説、小笠原氏説、二階堂氏説など複数の説が存在し、九戸氏の複雑な歴史的背景と、後世における歴史認識の多様性を示している。

- 九戸政実の乱においては、兄・政実を補佐し、九戸城での籠城戦に指導的立場で参加したと考えられる。降伏時には政実から城の明け渡しを任されるなど、単なる従属者ではない主体的な役割を担っていた可能性が示唆される。最期は、助命の約束を反故にされ、九戸城内で他の多くの将兵と共に処刑された。

- 人物像については史料が乏しく断片的であるが、『北奥三国物語』などの記述からは、豪胆で気骨のある武将としての一面が伝えられている。一方で、兄・政実と比較して武勇においてやや劣るとする評価も見られるが、これは後世の印象や創作物の影響も考慮する必要がある。

- 子女については、娘の一人が中野造酒秀政(後の八戸藩士家)の妻となったとする記録が『南部藩参考諸家系図』に見られる。しかし、別の娘が南部信直の側室となり南部利直の生母となったとする説は、他の有力史料との整合性が低く、史料的根拠も現時点では薄弱である。

九戸実親研究の意義と限界

九戸実親に関する研究は、九戸政実の乱という歴史的事件をより多角的かつ深く理解する上で重要な意義を持つ。特に、指導者であった政実だけでなく、彼を支えた実親のような人物の動向や立場を明らかにすることは、事件の全体像をより立体的に捉えることに繋がる。また、敗者側の視点から歴史を見直すという点でも、実親の研究は示唆に富む。

しかしながら、現存する史料の絶対的な量が少なく、また断片的であるため、九戸実親の生涯や人物像の全貌を詳細に解明するには限界があることも認めざるを得ない。特に、彼の具体的な政治的・軍事的活動や、個人的な思想・信条などについては、今後の新たな史料の発見や、既存史料のより精密な読解に期待する部分が大きい。

今後の研究課題

九戸実親に関する研究をさらに進展させるためには、以下の点が今後の課題として挙げられる。

- 一次史料の網羅的再調査 : 『南部藩参考諸家系図』や『祐清私記』などの一次史料・準一次史料における九戸実親関連記述を、写本も含めて網羅的に再調査し、情報の正確性や詳細を検証する。

- 「政親」表記の謎の解明 : 九戸実親の兄として「政親」という名が見られる史料(『南部藩参考諸家系図』からの引用とされる記述)について、これが政実の誤記・別称なのか、あるいは実在した別の兄弟なのかを特定する。

- 南部利直生母説の真偽の徹底検証 : 近世こもんじょ館のウェブサイトで言及されている、実親の娘が南部利直の生母となったとする説について、その典拠とされる『参考諸家系図』の該当箇所を特定し、他の系図史料や記録との比較検討を通じて真偽を検証する。

- 九戸氏関連の未発見史料の探索 : 東北地方の寺社や旧家などに、九戸氏や九戸政実の乱に関連する未発見の古文書や記録が残されている可能性を視野に入れ、史料調査の範囲を拡大する。

- 考古学的調査との連携 : 九戸城跡や関連する城館跡の発掘調査成果と文献史料を照合することで、乱当時の状況や九戸氏の生活実態について新たな知見を得る。

これらの課題に取り組むことを通じて、九戸実親という歴史的人物に対する理解がより一層深まることが期待される。

引用文献

- 九戸氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%88%B8%E6%B0%8F

- 近世こもんじょ館 きろく解読館 https://www.komonjokan.net/cgi-bin/komon/kirokukan/kirokukan_view.cgi?mode=details&code_no=51361

- 九戸政実ガイドブック - 岩手県 https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/053/589/guidebook.pdf

- 「南部氏に反乱」は脚色 - 近世こもんじょ館 https://www.komonjokan.net/cgi-bin/komon/topics/topics_view.cgi?mode=details&code_no=64&start=

- 岩手県二戸市九戸城跡 https://www.city.ninohe.lg.jp/Info/2324

- 八戸藩成立期の家臣の採用についての考察 - 岩手県 https://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/kenkyu/data/kenkyu32/no32p63.pdf

- 近世こもんじょ館 https://komonjokan.net/cgi-bin/komon/index.cgi?cat=QandA&mode=details&code_no=168&start=

- 南部晴政とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%97%E9%83%A8%E6%99%B4%E6%94%BF

- 九戸政実の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%88%B8%E6%94%BF%E5%AE%9F%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 九戸政実とは 豊臣秀吉天下統一最後の相手 - 岩手県 https://www.pref.iwate.jp/kenpoku/nino_chiiki/1053577/1053578/index.html

- 南部家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30373/

- 終焉の地 - 九戸村 https://www.vill.kunohe.iwate.jp/brand/map/kunohe-map.pdf

- 九戸一授の一断面 - 岩手大学リポジトリ https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/record/10502/files/rss-n5p139-149.pdf

- ゲーム開発の道標(企画から完成まで)その3・ゲームに必要な情報収集をする - note https://note.com/tsukerat_games/n/n7773d2c7a142

- 九戸政実の乱古戦場:岩手県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/kunohemasazane/

- 寄稿 『南部一族の歴史とそのゆかりの城』斎藤秀夫|米沢日報 ... https://www.yonezawa-np.jp/html/feature/2020-13%20nanbu%20family/nanbu_family.html

- 九戸政実と九戸党 - 北奥三国物語 https://www.goemonto.rexw.jp/kunohe01.html

- 参考諸家系図 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%82%E8%80%83%E8%AB%B8%E5%AE%B6%E7%B3%BB%E5%9B%B3

- 南部根元記 解題 https://www.library.pref.iwate.jp/ihatov/no1/html1/b3/index.html

- iwate-u.repo.nii.ac.jp https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/record/10489/files/rss-v7_8-p39-55.pdf