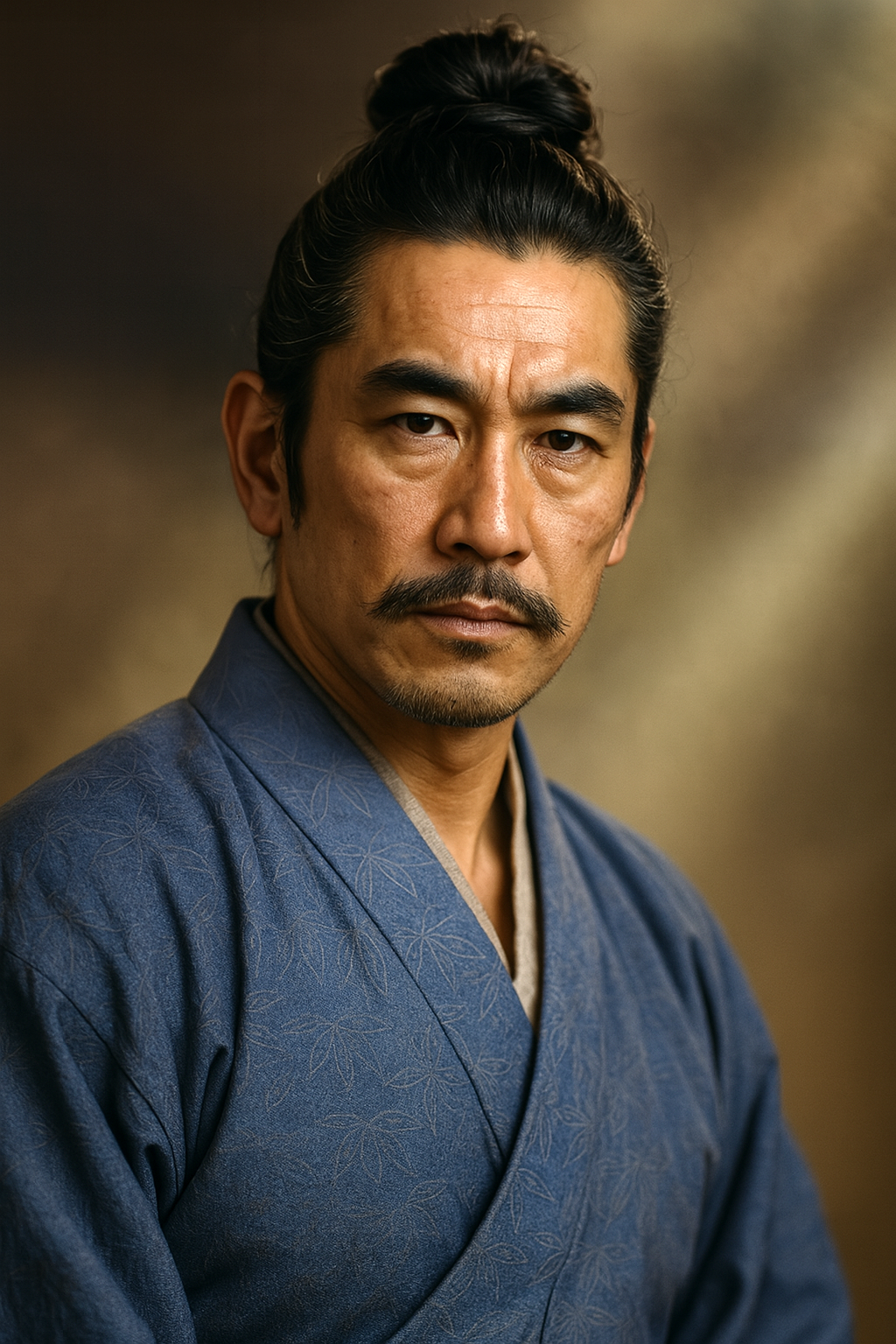

仁賀保挙誠

仁賀保挙誠は出羽由利郡の国人領主。関ヶ原で東軍に転じ、大坂の陣の功で旧領に復帰し大名となる。死後、領地を分知し旗本として家名を存続させた。

仁賀保挙誠:戦国の動乱を生き抜き、徳川の世を拓いた出羽の智将

序章:出羽の風雲児、仁賀保挙誠という存在

戦国時代の終焉から江戸幕府の成立に至る激動の時代、日本の歴史は数多の英雄、梟雄、そして名もなき武将たちの決断によって織りなされてきた。その中にあって、出羽国由利郡という、中央から見れば辺境の地から身を起こし、巧みな戦略と不屈の精神で時代の荒波を乗り越え、一度は一万石の大名にまで上り詰めた一人の武将がいた。その名を仁賀保挙誠(にかほ たかのぶ)という。

彼の生涯は、由利郡の小領主連合「由利十二頭」の一員として始まり、隣国の雄・最上義光との熾烈な対立、関ヶ原の戦いにおける絶体絶命の危機、そして一度は故郷を追われながらも大坂の陣での戦功によって旧領復帰を果たすという、劇的な変転に満ちている。しかし、彼の物語は単なる立身出世譚に留まらない。なぜ彼は、関ヶ原の戦功者でありながら一度移封されねばならなかったのか。なぜ、苦労の末に再興した仁賀保藩は、彼一代でその歴史を閉じたのか。これらの問いの背後には、挙誠個人の武勇や才覚だけでなく、一族の存続という重責を担った当主としての冷徹な現実認識と、時代の変化を読み解く深い洞察力が隠されている。

本報告書は、仁賀保挙誠という人物の生涯を、断片的な伝承や概要に留まることなく、その出自、家督相続の背景、天下統一の奔流の中での動向、関ヶ原における運命の決断、そして徳川の世における巧みな処世術に至るまで、あらゆる角度から徹底的に解明するものである。彼の生き様は、戦国時代の「国人領主」が、近世の「大名」そして「旗本」へと変質していく過渡期の日本の姿を映し出す、稀有な歴史の縮図と言えよう。

【表1:仁賀保挙誠 略年表】

|

西暦 |

和暦 |

挙誠の年齢 |

国内外の主な出来事 |

仁賀保家および由利郡の動向 |

仁賀保挙誠個人の動向 |

|

1561年 |

永禄4年 |

0歳 |

第四次川中島の戦い |

|

赤尾津光政の子として誕生(永禄5年説もあり) 1 。当初の名は赤尾津勝俊。 |

|

1582年 |

天正10年 |

21歳 |

本能寺の変 |

|

|

|

1586年 |

天正14年 |

25歳 |

|

仁賀保挙晴が死去。 |

仁賀保挙晴の養子となり、家督を相続。 |

|

1588年 |

天正16年 |

27歳 |

|

十五里ヶ原の戦い。上杉方と連携し最上軍を撃退。宿敵・矢島氏を滅ぼしたと推定される。 |

|

|

1590年 |

天正18年 |

29歳 |

豊臣秀吉、天下統一 |

|

小田原征伐に参陣。秀吉より所領3,716石を安堵される。 |

|

1591年 |

天正19年 |

30歳 |

|

|

九戸政実の乱の討伐軍に参加し、軍功を立てる。 |

|

1592年 |

文禄元年 |

31歳 |

文禄の役 |

|

肥前名護屋城に駐屯。 |

|

1598年 |

慶長3年 |

37歳 |

豊臣秀吉、死去 |

|

|

|

1600年 |

慶長5年 |

39歳 |

関ヶ原の戦い |

慶長出羽合戦が勃発。 |

当初上杉方(西軍)に与したが、家康の書状を受け東軍に転属。関ヶ原後は上杉領を攻略。 |

|

1602年 |

慶長7年 |

41歳 |

|

由利郡が最上義光の所領となる。 |

戦功により常陸国武田に5,000石で移封される。 |

|

1614年 |

慶長19年 |

53歳 |

大坂冬の陣 |

|

馬廻りとして出陣。 |

|

1615年 |

元和元年 |

54歳 |

大坂夏の陣 |

|

淀城の守備を務める。 |

|

1616年 |

元和2年 |

55歳 |

徳川家康、死去 |

|

伏見城番を務める。 |

|

1622年 |

元和8年 |

61歳 |

最上家、改易 |

|

|

|

1623年 |

元和9年 |

62歳 |

徳川家光、三代将軍に就任 |

|

大坂の陣の功により、旧領仁賀保に1万石で復帰。仁賀保藩を立藩し大名となる。 |

|

1625年 |

寛永2年 |

64歳 |

|

|

2月24日、仁賀保にて死去。遺領は三子に分知され、仁賀保藩は消滅、旗本三家となる。 |

第一章:仁賀保氏の出自と由利十二頭の力学

仁賀保挙誠の生涯を理解するためには、まず彼がその身を投じた出羽国由利郡という特異な政治的環境と、彼が背負った仁賀保氏の歴史的背景を把握する必要がある。

1-1. 仁賀保氏のルーツと本拠地

仁賀保氏は、その名を現在の秋田県にかほ市の語源として残す、中世からこの地を支配した武士団である。その出自は、信濃源氏小笠原氏の流れを汲む大井氏の庶流とされ、応仁元年(1467年)に大井伯耆守友挙が信濃国から由利郡に入部し、翌応仁2年(1468年)に山根館を修復して居城としたことに始まると伝えられる。以来、挙誠の代に至るまで7代135年間にわたり、この山根館が仁賀保氏の本拠地であった。

山根館は、仁賀保高原の中央、標高約200メートルの尾根上に築かれた堅固な山城である。近年の発掘調査では、主郭跡から200を超える礎石が確認されるなど、その詳細な構造が明らかになっており、当時の仁賀保氏の勢力を物語っている。

1-2. 由利十二頭という存在

戦国時代の由利郡には、秋田の安東氏や山形の最上氏のような強力な戦国大名は存在しなかった。その代わりに、「由利十二頭(ゆりじゅうにとう)」と総称される中小の豪族たちが各地に割拠し、複雑な勢力均衡を保っていた。彼らは、安東氏、小野寺氏、大宝寺氏、最上氏といった周辺の大勢力の狭間で、ある時は従属し、ある時は互いに一揆(連合)を結んで対抗するなど、離合集散を繰り返すことで命脈を保っていた。

由利十二頭を構成する氏族には、仁賀保氏のほか、矢島氏、赤尾津氏、子吉氏、内越氏などが含まれるが、その顔ぶれは史料によって若干の異同が見られる 2 。彼らの多くは、室町幕府から派遣された地頭の後裔であるという伝承を持ち、鎌倉時代にこの地を支配した大井氏の諸流がその祖であるとも考えられている。仁賀保氏は、この由利十二頭の中でも中心的な存在の一つであった 2 。

1-3. 養子・挙誠の家督相続

このような群雄割拠の状況下で仁賀保氏の舵取りを担うことになった挙誠は、永禄4年(1561年)の生まれとされ(永禄5年説もある)、仁賀保氏の血を引く人物ではなかった 1 。彼の実父は、同じく由利十二頭の有力な一員であり、日本海側の重要港・赤尾津を拠点としていた赤尾津光政であった 1 。挙誠は当初「赤尾津勝俊」と名乗り、仁賀保家の当主であった仁賀保挙晴に実子がいなかったことから、その養子として迎えられた 1 。そして天正14年(1586年)、養父・挙晴の死去に伴い、挙誠は仁賀保家の家督を相続することとなる。

この家督相続の背後には、単なる血縁や後継者不在という問題を超えた、由利郡内の勢力図を塗り替えるための高度な戦略的意図が存在したと考えられる。戦国時代において、有力豪族間の養子縁組は、血縁による同盟を固め、勢力を統合するための極めて有効な政略であった。当時の仁賀保氏は、同族でありながら宿敵であった矢島氏と激しい抗争を繰り広げていた。また、外部からは最上氏や庄内の大宝寺氏といった大名の圧力が絶えず加えられていた。

このような内憂外患の状況下で、由利十二頭の有力氏族である仁賀保氏が、同じく有力な一員であり、経済的にも重要な港湾を支配する赤尾津氏から後継者を迎えることは、両家の連携を磐石なものにする効果があった。この「仁賀保・赤尾津連合」の形成は、宿敵・矢島氏への対抗上、そして外部勢力との交渉上、仁賀保氏の政治的・軍事的発言力を飛躍的に高めるものであった。挙誠の家督相続は、彼の個人的な資質もさることながら、仁賀保氏が由利郡内での覇権を確立し、戦国の世を生き抜くための、計算され尽くした政治的布石であったと結論付けられる。

第二章:天下統一の奔流の中で

仁賀保家の家督を継いだ挙誠は、織田信長亡き後、天下統一へと突き進む豊臣秀吉の中央政権と対峙することになる。彼の選択は、由利郡という一地方の枠組みを超え、仁賀保家の運命を大きく左右していく。

2-1. 豊臣政権への帰順

天正18年(1590年)、豊臣秀吉は小田原の北条氏を滅ぼし、天下統一を成し遂げた。これに先立ち、秀吉は奥羽の諸大名・豪族に対し、小田原への参陣を命じた。多くの地方領主がそうであったように、挙誠もこの命令に応じて小田原に参陣し、秀吉に臣従の意を示した。

この恭順の姿勢が功を奏し、挙誠は秀吉から所領の安堵を勝ち取る。太閤検地の結果、彼の所領は3,716石とされ、これは由利郡内では第二位の規模であった。これにより、仁賀保氏は由利郡の有力領主として、中央政権から公式にその地位を認められることになった。これは、地方の私的な勢力争いに明け暮れていた国人領主が、統一政権下の近世的領主へと組み込まれていく画期的な出来事であった。

2-2. 豊臣政権下での軍役

所領を安堵された挙誠は、豊臣政権の一員として、その後の軍役に動員される。天正19年(1591年)に北奥で発生した九戸政実の乱では、鎮圧軍の一翼を担って出陣し、『奥羽永慶軍記』によれば大功を立てたとされる。翌文禄元年(1592年)から始まった文禄の役(朝鮮出兵)においては、直接渡海はしなかったものの、九州の肥前名護屋城に駐屯し、「おこし炭」と呼ばれる暖房用の炭を準備する役務を担った記録が残る。

これらの軍役は、挙誠にとって負担であると同時に、中央政権との繋がりを深め、自身の政治的地位を確固たるものにするための重要な機会でもあった。また、他の地域の武将たちと行動を共にすることで、天下の情勢や最新の軍事技術に触れる貴重な経験を得たであろうことは想像に難くない。

2-3. 由利郡内の覇権確立

豊臣政権という強力な後ろ盾を得た挙誠は、由利郡内における長年の懸案の解決に乗り出す。それが、宿敵・矢島氏との抗争の決着であった。軍記物などでは、この矢島氏の平定は文禄の役の最中に行われたと記されている。しかし、秀吉が発令した惣無事令によって大名・豪族間の私闘は厳しく禁じられていたため、この時期の私的な合戦は考えにくい。そのため、近年の研究では、惣無事令が発令される直前の天正16年(1588年)頃の出来事ではないかとの見方が有力視されている。

いずれにせよ、この矢島氏との抗争に勝利したことで、由利郡南部における仁賀保氏の支配は盤石なものとなった。赤尾津氏との同盟、豊臣政権からの公認、そして宿敵の打倒という一連の成功を経て、仁賀保挙誠は由利十二頭の中で頭一つ抜けた存在へと成長を遂げたのである。

第三章:関ヶ原、運命の岐路

慶長3年(1598年)の豊臣秀吉の死は、束の間の平和を破り、日本を再び動乱の渦に巻き込んだ。徳川家康率いる東軍と、石田三成を中心とする西軍の対立は、東北の地にも「慶長出羽合戦」として飛び火する。この戦いにおける挙誠の決断は、彼の生涯で最も重大な岐路となった。

3-1. 慶長出羽合戦の勃発と当初の立場

関ヶ原の戦いに呼応し、出羽国では最上義光(東軍)と、その西隣に位置する上杉景勝(西軍)との間で激しい戦闘が開始された。この時、由利郡の領主であった挙誠は、当初、上杉方に与する姿勢を見せていた。これは、地理的に庄内地方を支配する上杉氏と近く、また、長年にわたり領土拡大の圧力をかけてくる最上義光とは敵対関係にあったためである。事実、天正16年(1588年)の十五里ヶ原の戦いでは、上杉家の重臣・本庄繁長と連携して最上軍を撃退した経緯もあり、この親上杉・反最上の構図は、挙誠にとって自然な選択であった。

3-2. 東軍への転属という決断

しかし、戦況は挙誠の思惑通りには進まなかった。天下の趨勢を見極めていた徳川家康は、東北の諸将に対し、周到な調略を進めていた。家康は、最上義光を通じて挙誠に東軍への参加を働きかけると同時に、最終的には家康本人から直接、東軍方として上杉領の庄内を攻撃するよう命じる書状を挙誠に送った。この書状の中で家康は、挙誠と、同じく由利衆の赤尾津孫次郎を「庄内の押さえ」として具体的に位置付けており、彼らの軍事力を高く評価し、自軍の戦略に組み込んでいたことがわかる。

中央の最大実力者である家康からの直接命令は、地方の小領主である挙誠にとって、その重みが違った。地域の力関係だけでなく、天下全体のパワーバランスを冷静に分析した結果、挙誠は上杉方との旧交を断ち、東軍へ与するという重大な決断を下す。

3-3. 「西軍与同」の嫌疑と名誉回復戦

東軍への参加を決めた挙誠は、同族の赤尾津氏と共に庄内へ向けて出陣した。しかし、石田三成の挙兵を受けて家康が畿内へ引き返すと、挙誠も一旦兵を退き、居城へと帰還する。この行動が、彼の運命を暗転させる。敵対関係にある最上義光は、この挙誠の撤退を捉え、「西軍と内通しているのではないか」という嫌疑を家康に讒言したのである。

さらに不運は重なる。挙誠が兵を返した隙を突き、かつて彼に滅ぼされた矢島氏の旧臣たちが上杉方の扇動を受けて一揆を起こした。挙誠はこの鎮圧に兵力と時間を割かざるを得なくなり、結果として上杉領庄内への攻撃が大幅に遅れてしまった。

慶長5年9月15日、関ヶ原の本戦で東軍が勝利したという報が伝わると、状況は一変する。挙誠は、最上義光からかけられた「西軍与同」という汚名を返上し、家康への忠誠を証明するため、ただ一人徹底抗戦を続ける上杉景勝の領地へ猛攻を仕掛けた。彼は上杉方の家臣・下秀久が守る菅野城をはじめ、数々の城を次々と攻略し、自らも戦で傷を負うほどの凄まじい奮戦ぶりを見せた。この捨て身の戦いぶりがようやく家康に認められ、挙誠は戦後に感状を与えられて所領を安堵され、絶体絶命の政治的危機を辛うじて乗り越えることに成功した。

第四章:徳川の世を生きる

関ヶ原の動乱を乗り越えた挙誠であったが、徳川の世の始まりは、彼にとって安息ではなく、新たな試練の幕開けであった。しかし、彼はこの逆境をバネに、再び表舞台へと返り咲く機会を掴み取る。

4-1. 報奨としての移封

関ヶ原の戦後処理、いわゆる論功行賞において、挙誠の土壇場での奮戦は認められた。しかし、彼が治めていた由利郡の旧領は、東北における東軍最大の功労者であった最上義光に与えられることになった。そして慶長7年(1602年)、挙誠は旧領を離れ、常陸国武田(現在の茨城県行方市)に5,000石の新たな領地を与えられて移封(転封)となる。

この一見不可解な処遇には、天下人となった徳川家康の高度な政治判断が隠されている。家康にとって、最大の課題は戦後の秩序を安定させることであった。そのためには、まず東北で最大の功績を挙げた最上義光に、その功にふさわしい報奨を与える必要があった。最上にとって長年の懸案であった庄内地方と、それに隣接する由利郡を与えることは、彼の領地を一体化させ、57万石の大大名へと押し上げる最高の恩賞であった。

一方で、家康の命令に従い東軍として戦った挙誠を罰することはできない。しかし、彼を旧領に留め置けば、長年の宿敵であり、今や強大な力を持った最上義光との間に、いずれ紛争が再燃することは火を見るより明らかであった。そこで家康は、挙誠を故郷から引き離し、徳川の支配が盤石な関東に新たな領地を与えるという策を講じた。これにより、挙誠の功に報いると同時に、彼を危険な最前線から物理的に隔離し、東北地方の安定化を図ったのである。この移封は、挙誠個人にとっては故郷を失うという厳しい結果であったが、家康にとっては、東北の勢力図を再編し、親徳川派の最上氏を軸とする新たな支配体制を構築するための、冷徹かつ巧みな一手であった。

4-2. 大坂の陣での再起

故郷を追われ、常陸国の一領主となった挙誠であったが、彼は決して屈しなかった。徳川の家臣として忠勤に励み、再起の機会を窺った。その好機は、慶長19年(1614年)に訪れる。豊臣家の最後の抵抗となった大坂の陣である。

挙誠は徳川方としてこの戦役に参陣。冬の陣では将軍の側近警護を務める馬廻りの一員として従軍した。そして翌年の夏の陣では、大坂城と京都を結ぶ戦略上の最重要拠点である淀城の守備を任されるという大役を果たした。この淀城守備の功績が、彼の運命を再び大きく切り開くことになる。

4-3. 執念の旧領復帰と仁賀保藩の成立

大坂の陣における忠勤と功績は、幕府中枢に高く評価された。そして元和9年(1623年)、ついに挙誠の長年の執念が実を結ぶ。彼は旧領である出羽国仁賀保への復帰を許され、さらに石高は1万石に加増されたのである。石高1万石以上は諸侯、すなわち大名と見なされる。これにより、仁賀保挙誠は「仁賀保藩」の初代藩主となり、大名への昇格を果たした。関ヶ原後に故郷を追われてから、実に20年以上の歳月が流れていた。

この劇的な旧領復帰の背景には、政治的な駆け引きがあったことも伝えられている。元和8年(1622年)、かつて挙誠の領地を支配した最上家が、御家騒動を理由に幕府から改易(領地没収)された。この時、最上家の元重臣であった鮭延秀綱が、幕府の老中・土井利勝のもとに預けられていた。挙誠はこの秀綱と交流を持ち、彼を通じて利勝に働きかけたことが、旧領復帰への推挙に繋がったという。大名に復帰した挙誠は、かつての本拠地・山根館ではなく、より利便性の高い象潟の塩越城を新たな居城とした。

第五章:仁賀保藩の成立と終焉

念願の旧領復帰を果たし、一万石の大名となった仁賀保挙誠。しかし、彼が築いた仁賀保藩は、奇しくも彼一代でその歴史に幕を閉じることとなる。この結末は、一見すると悲劇的であるが、その裏には挙誠の最後の深謀遠慮が隠されていた。

5-1. 晩年の務めと死

大名となった後も、挙誠の幕府への忠勤は続いた。元和2年(1616年)には伏見城番を、そして旧領復帰を果たした元和9年(1623年)には大坂城の守衛を務めるなど、幕府の重要拠点における警備の任を果たしている。これらの役職は、彼が幕府から信頼される譜代格の大名として扱われていたことを示している。

長年の戦乱と苦労の末に掴んだ故郷での安息の日々。しかし、その時間は長くは続かなかった。寛永2年(1625年)2月24日、仁賀保挙誠は、波乱に満ちた64年の生涯を、愛する旧領・仁賀保の地で閉じた。

5-2. 仁賀保藩、一代の終焉

挙誠の死後、仁賀保藩の運命は、彼が遺したであろう遺言によって決定づけられた。藩の遺領1万石は、一人の後継者が継承するのではなく、嫡男・良俊に7,000石、次男・誠政に2,000石、三男・誠次に1,000石と、3人の息子に分割して相続されたのである。

この分知により、いずれの家も大名の条件である石高1万石に満たなくなった。その結果、挙誠が一代で築き上げた仁賀保藩は成立からわずか数年で消滅し、三家はそれぞれが幕府直属の家臣である「旗本」として存続する道を選んだ。

苦労の末に手に入れた大名の地位を、なぜ自ら手放すような相続方法を選んだのか。これは一見、不可解であり、家の格式を落とす「失敗」のようにも映る。しかし、当時の政治情勢を鑑みれば、これこそが挙誠が導き出した、一族の血脈を未来永劫にわたって残すための、究極の生存戦略であったことがわかる。

挙誠が亡くなった寛永年間は、三代将軍・徳川家光による「武断政治」が頂点に達した時代であった。幕府は、些細な法令(武家諸法度)違反、跡継ぎの不在、御家騒動などを口実に、特に豊臣恩顧の外様大名を中心に容赦ない取り潰し(改易)を断行していた。挙誠のような、一度は西軍に与しかけた過去を持つ外様大名にとって、1万石という大名の地位は、栄誉であると同時に、常に改易の危険と隣り合わせの、極めて脆弱な立場であった。もし本家が何らかの理由で取り潰されれば、仁賀保の家名は歴史から完全に消え去ってしまう。

そこで挙誠は、リスク分散という道を選んだ。1万石の領地を3つに分割することで、仁賀保家は「1つの脆弱な大名家」から、「3つの安定した旗本家」へと姿を変えたのである。旗本は将軍直参の家臣であり、幕府の基盤を支える存在として、大名に比べて改易のリスクは格段に低かった。挙誠は、大名としての「家の格式」という一時の名誉よりも、旗本としてでも「家の存続」という永続的な実利を優先した。これは、戦国の世を生き抜き、一度は全てを失うという辛酸を嘗めた彼だからこそ至り得た、冷徹なまでの現実認識と、一族の未来を見据えた最後の深謀遠慮であったと言えよう。

結論:仁賀保挙誠の生涯が示すもの

仁賀保挙誠の生涯は、出羽国由利郡という一地方の小領主が、天下統一という巨大な権力の奔流にいかにして対峙し、生き残りを図ったかを示す、知恵と戦略の連続であった。彼は、地域の力学を冷静に読み解き、時には周辺勢力と連携・敵対し、またある時には中央政権に恭順の意を示すことで、時代の荒波を見事に乗りこなした。

彼のキャリアは、関ヶ原の戦いを経て、戦国時代的な地域権力が解体・再編され、徳川幕府を頂点とする近世的な幕藩体制下の大名・旗本へと組み込まれていく、歴史のダイナミックな移行プロセスそのものを体現している。特に、一度は故郷を追われながらも執念で旧領に復帰し大名となり、その上で自ら藩を解体して旗本として家を残すという彼の選択は、他に類例を見ない。

この決断は、彼が単なる武勇に優れた武将であっただけでなく、一族の長として、未来を見据えた卓越した先見性と、冷徹なまでの政治的バランス感覚を兼ね備えた人物であったことを何よりも雄弁に物語っている。戦国の風雲児として生まれ、徳川の世の礎を築く一助を担った仁賀保挙誠。その名は、彼が愛し、守り抜こうとした故郷の地に、「にかほ市」という形で今なお深く刻まれ、生き続けている。

引用文献

- 歴史の目的をめぐって 仁賀保挙誠 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-22-nikaho-takanobu.html

- 由利十二頭(ゆりじゅうにとう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%94%B1%E5%88%A9%E5%8D%81%E4%BA%8C%E9%A0%AD-1431998