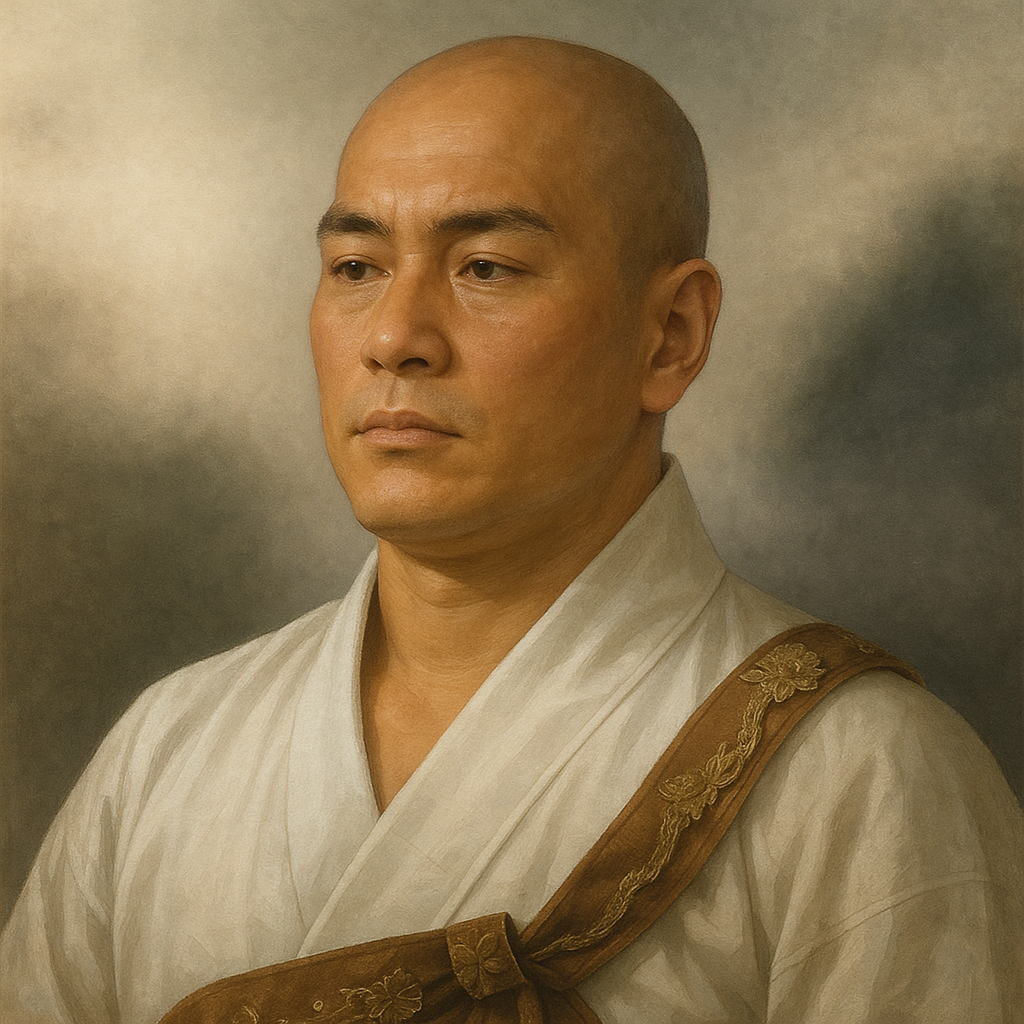

以心崇伝

以心崇伝は江戸幕府初期の「黒衣の宰相」。家康の側近として武家諸法度や禁中並公家諸法度を起草。外交・寺社政策を統括し、方広寺鐘銘事件や紫衣事件に関与。幕府の法制度確立に貢献した。

以心崇伝:江戸幕府初期における「黒衣の宰相」の実像

1. 序論

以心崇伝という人物の概要と歴史的重要性

以心崇伝(いしんすうでん、1569-1633)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて活躍した臨済宗の僧侶である。室町幕府の重臣であった一色秀勝の子として生まれ、のちに徳川家康の側近として幕政に深く関与した 1 。一般には金地院崇伝(こんちいんすうでん)の名で知られ、その住した京都の南禅寺金地院や江戸に建立した金地院は、彼の活動拠点となった 3 。崇伝は、江戸幕府の初期における法制度の確立、外交政策の推進、宗教統制など、多岐にわたる分野でその卓越した能力を発揮し、「黒衣の宰相(こくえのさいしょう)」と称されるほどの大きな影響力を持った 3 。彼の活動は、戦国の動乱が終息し、近世日本の新たな国家体制が形成されていく過程と密接に結びついており、その歴史的重要性は極めて大きいと言える。

本報告書の目的と構成

本報告書は、現存する諸資料に基づき、以心崇伝の生涯、業績、思想、そして彼が関与した歴史的事件や政策について多角的に検証し、その実像に迫ることを目的とする。具体的には、彼の出自と出家の経緯から説き起こし、徳川家康との出会い、幕政への参画、武家諸法度や禁中並公家諸法度といった主要法令の起草、外交・寺社政策における役割、方広寺鐘銘事件や紫衣事件、家康神号論争といった重要事件への関与、徳川将軍家との関係性の変遷、そして彼の学識や思想的背景、さらには彼自身が遺した『本光国師日記』や『異国日記』といった史料の分析を通じて、後世の評価に至るまでを論じる。これにより、江戸幕府初期という日本の大きな転換期において、崇伝がいかなる役割を果たしたのかを明らかにする。

2. 以心崇伝の生涯

出自、俗名、そして出家の経緯

以心崇伝は、永禄12年(1569年)、京都において誕生した。父は室町幕府15代将軍足利義昭(資料によっては足利義輝 1 )に仕えた一色秀勝と伝えられる 1 。一色氏は名門武家の家系であり、崇伝もまた武門の子として生を受けた。しかし、彼が5歳の時、天正元年(1573年)に室町幕府が滅亡し、父秀勝もこの動乱の中で命を落としたとされる 1 。この大きな時代の変化と肉親との死別は、幼い崇伝の運命を大きく変えることとなった。

庇護者を失った崇伝は、京都五山の一つである南禅寺に入り、住持であった玄圃霊三(げんぽれいさん)禅師に師事して出家の道を選んだ 1 。名門武家の出身でありながら、旧体制の崩壊を目の当たりにし、若くして仏門に入ったという経歴は、彼の現実を見据える冷静な思考や、旧来の権威に対するある種の達観を育んだ可能性がある。それは後に、新興勢力である徳川家康に接近し、その下で実力を発揮するという、現実的かつ戦略的な行動へと繋がっていったと推察される。

出家後の崇伝は、学問に励み、南禅寺だけでなく、醍醐寺の三宝院でも学んだ 1 。さらに、相国寺の西笑承兌(さいしょうじょうたい)や南禅寺金地院の靖叔徳林(せいしゅくとくりん)といった高僧にも教えを受け、その法統を継いだ 1 。これらの研鑽が、後の彼の深い学識と、幕政における活躍の礎となったことは想像に難くない。

南禅寺住職就任と徳川家康との知遇

厳しい修行と研鑽を積んだ崇伝は、26歳で住職の資格を得て、諸寺を歴任した 1 。そして慶長10年(1605年)、36歳(資料により37歳 4 )にして、臨済宗の最高位である南禅寺の第270世住職に就任した 1 。この時、かつて洛北の鷹峯にあった金地院を南禅寺の塔頭として現在地に移し、復興させたことは、彼の行動力と寺院経営の手腕を示すものと言えよう 4 。

その頃、天下統一を目前にしていた徳川家康は、武力だけでなく、国家運営に必要な様々な分野の専門家を駿府に集めていた 7 。慶長13年(1608年)、崇伝は、師であり、当時家康の外交顧問を務めていた西笑承兌の後任として、家康に召し出され、幕政に参与することになる 3 。家康が崇伝を登用した背景には、単に彼の学識や事務処理能力への期待だけでなく、臨済宗のトップという宗教界における彼の地位や、西笑承兌からの信頼が、幕府の宗教政策や朝廷政策を円滑に進める上で有用であるとの判断があったと考えられる。崇伝自身も、荒廃した南禅寺の復興などを通じて、有力な政治権力との結びつきの重要性を認識していたであろう。

「黒衣の宰相」としての政治的台頭

徳川家康の信任を得た崇伝は、その類稀なる才覚を遺憾なく発揮し、幕政の中枢で急速に頭角を現していく。駿府城内に自身の住房として金地院を建立し 4 、そこを拠点に、外交文書の起草、西欧諸国やアジア諸国との交渉、寺社行政の統括、そして武家諸法度や禁中並公家諸法度といった江戸幕府の基本となる法令の立案など、極めて広範な分野で活躍した 4 。

その権勢は絶大なものであり、僧侶の身でありながら事実上の宰相として幕政を動かしたことから、後世「黒衣の宰相」と称されるようになった 2 。この呼称は、崇伝の多大な影響力を示すと同時に、彼が正式な幕府の役職者ではなく、あくまで家康個人の側近、そして僧侶という立場から政治に関与したという、徳川政権初期における権力構造の特殊性を象徴している。家康のトップダウン型の意思決定や、特定の分野における専門家を重視する姿勢が、崇伝のような人物の活躍を可能にしたと言えるだろう。

晩年と死、その後の権能分割

元和2年(1616年)に徳川家康が没すると、崇伝は江戸へ移り、2代将軍徳川秀忠、3代将軍家光にも引き続き仕えた。元和4年(1618年)には、秀忠より江戸城北の丸に約2000坪の屋敷を拝領し、江戸金地院を建立した 4 。翌元和5年(1619年)9月には、幕府の宗教行政における要職である僧録司(そうろくし)に任じられ、禅宗寺院、特に五山派の住持の任免権を掌握した 3 。これにより、金地院の住持が僧録を兼務する「金地僧録」という慣例が生まれ、その地位は崇伝の法系に属する僧侶によって占められるようになった 3 。

寛永3年(1626年)には、後水尾天皇からその徳を称えられ、円照本光国師(えんしょうほんこうこくし)の号を賜った 1 。しかし、その一方で、家康という絶対的な庇護者を失ったことで、その政治的影響力には徐々に変化が生じたとも指摘される(詳細は後述)。

寛永10年(1633年)1月20日、崇伝は江戸城内の金地院において、65年の生涯を閉じた 1 。彼の死後、それまで崇伝一人が担ってきた外交、寺社行政、法制、文教といった広範な権能は分割され、寺社関係は新たに設置された寺社奉行、外交関係は老中や長崎奉行、文教外交関係は林羅山の子孫である林家がそれぞれ管掌することになった 11 。この事実は、崇伝がいかに広範な業務を一人で掌握し、幕府にとって不可欠な存在であったかを逆説的に示している。同時に、幕府の統治機構が、個人の能力に大きく依存した初期の体制から、より職制に基づいた官僚機構へと整備・移行していく過渡期の現象としても捉えることができる。崇伝のような特異な存在は、まさに江戸幕府の黎明期ならではのものであったと言えよう。

以心崇伝略年表

|

和暦 |

西暦 |

年齢 |

主な出来事 |

典拠例 |

|

永禄12年 |

1569年 |

1歳 |

京都にて一色秀勝の子として誕生。 |

1 |

|

天正元年 |

1573年 |

5歳 |

室町幕府滅亡。父秀勝と死別し、南禅寺の玄圃霊三に師事し出家。 |

1 |

|

慶長10年 |

1605年 |

37歳 |

南禅寺第270世住職に就任。金地院を南禅寺塔頭として再興。 |

1 |

|

慶長13年 |

1608年 |

40歳 |

徳川家康に駿府へ召され、幕政に参与。外交事務を担当。 |

3 |

|

慶長17年頃 |

1612年頃 |

44歳 |

伴天連追放令(キリスト教禁教令)の起草に関与。 |

5 |

|

慶長19年 |

1614年 |

46歳 |

方広寺鐘銘事件に関与。 |

5 |

|

元和元年 |

1615年 |

47歳 |

武家諸法度(元和令)、禁中並公家諸法度の起草・公布に関与。 |

4 |

|

元和2年 |

1616年 |

48歳 |

徳川家康死去。家康神号論争で天海と対立。 |

2 |

|

元和4年 |

1618年 |

50歳 |

江戸城北の丸に屋敷を拝領し、江戸金地院を建立。 |

4 |

|

元和5年 |

1619年 |

51歳 |

僧録司に任じられる(金地僧録)。 |

3 |

|

寛永3年 |

1626年 |

58歳 |

後水尾天皇より円照本光国師の号を賜る。 |

1 |

|

寛永4年 |

1627年 |

59歳 |

紫衣事件に関与。沢庵宗彭らの処罰を主張。 |

1 |

|

寛永10年1月 |

1633年 |

65歳 |

江戸金地院にて死去。 |

1 |

3. 幕政への関与:江戸幕府の法制度確立

以心崇伝が江戸幕府初期の歴史において果たした最も重要な役割の一つは、その法制度の確立に深く関与したことである。彼の学識と実務能力は、徳川家康による新たな支配体制の構築に不可欠なものであった。

武家諸法度(元和令)の起草と公布

元和元年(1615年)7月、大坂夏の陣で豊臣家が滅亡し、徳川家による全国支配が名実ともに確立した直後、幕府は諸大名を統制するための基本法として武家諸法度(元和令)を発布した。この全13ヶ条からなる法令の草案を作成したのが、以心崇伝であった 4 。

この法令は、2代将軍徳川秀忠の名で公布されたものの、実質的な発布者は大御所徳川家康であり、家康は崇伝にその起草を命じた 9 。公布の際には、伏見城に全国の主要大名が集められ、将軍秀忠の命として、起草者である崇伝自身がその条文を朗読するという形式が取られた 9 。この公布のタイミングと方法は、武力による平定が完了した今、法によって新たな秩序を確立するという徳川幕府の強い意志を示すものであり、崇伝がその重要な代行者であったことを物語っている。

武家諸法度の内容は、大名たちが幕府に対して提出した誓詞3ヶ条に、崇伝が新たに起草した10ヶ条を加えたもので、漢文体で記され、各条には注釈が付されていた 9 。その具体的な条文は、「文武弓馬の道、専ら相嗜むべき事」という武士の心構えを示すものに始まり、大名の品行、幕府に許可なく新たな城を築いたり修理したりすることの禁止、幕府の許可なき私的な婚姻の禁止、反逆者や殺害人を匿ってはならないこと、参勤交代の作法、衣服や乗り物の規定、倹約の奨励、そして領主としてふさわしい人物を選ぶべきことなど、大名の行動全般にわたる厳しい規制を定めていた 8 。これらの規定は、諸大名の力を削ぎ、幕府の統制下に置くことを目的としており、江戸時代を通じて武家社会の基本的な規範となった。

禁中並公家諸法度の制定とその意義

武家諸法度とほぼ時を同じくして、元和元年(1615年)には、天皇・朝廷および公家の行動を規制するための「禁中並公家諸法度」も制定された。この法令の起草にも、以心崇伝は中心的に関与したとされている 4 。

全17ヶ条からなるこの法令は、第一条で「天子諸芸能ノ事、第一御学問也」と定め、天皇はまず学問に専念すべきであるとし、政治への直接的な関与を抑制する姿勢を示唆した 10 。その他、摂政・関白の任命に関する規定、天皇や公家の服装に関する細かな取り決め、元号の選定に際して幕府が意見を述べることを可能にする内容、そして朝廷の伝統的権威であった高僧への紫衣の授与についても、幕府の意向を反映させる規定などが盛り込まれた 10 。特に、関白や幕府が任命した武家伝奏・奉行職の命令に背いた公家は流罪に処するという罰則規定は、朝廷の権威を幕府の統制下に置こうとする明確な意図を示すものであった 10 。

この禁中並公家諸法度は、武家諸法度と対をなす形で、徳川幕府が国内のあらゆる権威、すなわち武家と朝廷の双方を法の下に統制し、一元的な支配体制を確立しようとしたことの現れである。崇伝の法に関する深い知識と、幕府の意向を的確に条文化する能力が、この重要な法令の制定に不可欠であったことは論を俟たない。この法令は、幕末に至るまで実質的な改定を受けることなく、その後の朝幕関係のあり方を規定する上で、極めて大きな歴史的意義を持つことになった 10 。

寺院諸法度(諸宗寺院法度)と宗教統制策

江戸幕府は、武家や朝廷だけでなく、大きな社会的影響力を持つ宗教勢力に対しても、統制を強化していく。その中心となったのが、慶長年間末から元和年間初頭にかけて、各宗派の本山に対して次々と発布された寺院諸法度(諸宗寺院法度)であり、この制定にも以心崇伝は深く関与した 3 。

これらの法度は、それまで比較的曖昧であった各仏教宗派の教義や本山と末寺の関係(本末制度)を明確に定め、僧侶の階位や寺院の格式を厳格化し、幕府の許可なく新たな寺院を建立することを禁じるなど、仏教教団全体を幕府の厳格な統制下に置くことを目指したものであった 8 。また、宗派ごとの学問(宗学)の奨励も規定され、僧侶がその本分である修行や学問に専念すべきであるという姿勢も示された 8 。

例えば、慶長19年(1614年)頃に制定されたとされる「浄土宗諸法度」では、新たな寺院の建立を厳しく禁止し、一般の家を借りて仏壇を置き、寺院と同様の活動を行うことも禁じられた 18 。また、遊行の僧侶が、その地域の領主の許可なく軽々しく布教活動を行うことも戒められている 18 。これらの規定は、単に宗教活動を制限するだけでなく、寺院が持つ社会的・経済的な力を幕府の管理下に置き、社会秩序の安定化を図るという、より広範な政治的意図を含んでいた。崇伝自身が臨済宗の高僧であったという背景は、このような宗教界への深い介入を伴う政策を推進する上で、その知識と人脈が不可欠であったことを示している。

伴天連追放令(キリスト教禁教令)への関与

国内の法制度整備と並行して、以心崇伝は徳川幕府の対外政策、特にキリスト教への対応においても重要な役割を担った。慶長17年(1612年)頃から本格化するキリスト教禁教政策において、彼は中心的な役割を果たし、慶長18年(1613年)には、キリスト教の宣教師(伴天連)を日本から追放することを宣言した「伴天連追放文」を起草したと伝えられている 5 。

この法令は、キリスト教の布教活動を全面的に禁止し、国内にいる宣教師を国外へ追放するとともに、日本人信者にも改宗を迫るものであった。その背景には、キリスト教の教えが日本の伝統的な神仏や社会秩序と相容れないという宗教的理由に加え、キリスト教の背後にいるスペインやポルトガルといったヨーロッパ諸国の日本への影響力拡大や植民地化への警戒感、さらにはキリシタン大名や信者による一揆といった国内の政治的不安定要因の排除という、複合的な動機があった。

崇伝がこの重要な宣言文の起草を任されたことは、彼の役割が国内法の整備に留まらず、国家の対外的姿勢や宗教的統一性を左右する重要な政策決定にまで及んでいたことを示している。彼の漢学の素養と、家康の意図を的確に表現する文章能力、そして当時の国内外の情勢に対する深い洞察力が、この任務を遂行する上で不可欠であったと言えるだろう。この伴天連追放令は、その後の日本のいわゆる鎖国体制へと繋がる、歴史的に大きな転換点となる政策であった。

以心崇伝が起草に関与した主要法令一覧

|

法令名 |

制定年(和暦・西暦) |

主な内容・目的 |

公布者(名目上・実質上) |

典拠例 |

|

武家諸法度(元和令) |

元和元年(1615年) |

諸大名の行動規範を定め、幕府の統制下に置く。文武奨励、城郭修補・婚姻の許可制、参勤交代など。 |

徳川秀忠(名目上)、徳川家康(実質上) |

4 |

|

禁中並公家諸法度 |

元和元年(1615年) |

天皇・朝廷・公家の行動を規制し、幕府の優位性を確立。天皇の学問奨励、摂関任命への関与、紫衣勅許の制限など。 |

徳川秀忠(名目上)、徳川家康(実質上) |

4 |

|

寺院諸法度(諸宗寺院法度) |

慶長末~元和初年頃 |

各宗派の本末制度、寺格、僧侶の階位などを定め、寺院を幕府の統制下に置く。宗学奨励、私寺建立禁止など。 |

徳川家康・秀忠 |

4 |

|

伴天連追放文(キリスト教禁教令) |

慶長18年(1613年)頃 |

キリスト教の布教を禁止し、宣教師を国外追放する。日本人信者にも棄教を強制。 |

徳川家康(実質的指示)、幕府 |

5 |

4. 外交政策における役割

江戸幕府初期の外交政策においても、以心崇伝は中心的な役割を担った。徳川家康は、国内の安定化と並行して、海外諸国との関係構築にも意欲的であり、その実務を崇伝に委ねたのである。

外交文書の管掌と対外折衝の実態

慶長13年(1608年)、駿府に召された崇伝は、前任の西笑承兌の後を継ぎ、幕府の外交事務を一手に引き受けることになった 4 。その職務は多岐にわたり、オランダやイギリスといったヨーロッパ諸国、朝鮮や安南(ベトナム)などのアジア諸国から送られてくる国書の翻訳や内容の検討、それに対する返書の起草、さらには来航した外国使節との応対や交渉にまで及んだ 1 。

当時の外交文書は主に漢文で作成されており、その内容は国家間の儀礼や微妙な政治的駆け引きを含むため、高度な漢学の知識と外交的センスが不可欠であった。崇伝は、禅僧として培った深い学識と、家康の外交方針に対する的確な理解をもって、これらの業務を遂行した。彼が作成した外交文書は、幕府の威厳を保ちつつ、相手国との友好関係を維持するための細心の注意が払われたものであったと考えられる。この時期の幕府の外交体制はまだ十分に整備されておらず、崇伝個人の卓越した能力に大きく依存していた側面があったと言えるだろう。彼が関与した外交記録は、後に『異国日記』として編纂され、近世初期日本の対外関係や国際認識を知る上で、極めて貴重な史料となっている 4 。

朱印船貿易への関与と対外認識

徳川家康は、海外との貿易を奨励し、幕府が発行する渡航許可証である朱印状を持った船(朱印船)による貿易、いわゆる朱印船貿易を積極的に推進した。以心崇伝は、この朱印状の発給業務にも関与しており、東南アジア諸国を中心とした貿易の振興にも貢献した 5 。例えば、安南国(現在のベトナム北部)との間で朱印船貿易が開始される際には、その国交樹立に関わる外交文書の作成を担当した記録が残っている 5 。

これらの活動を通じて、崇伝は当時の日本を取り巻く国際情勢や、諸外国に対する認識を深めていったと考えられる。『異国日記』には、中国(明)、朝鮮、琉球といった伝統的な冊封関係にあった国々だけでなく、新たに交易相手として浮上してきた東南アジアの諸港市や、遠くヨーロッパから来航する国々(ポルトガル、スペイン、オランダ、イギリス)と、日本がどのような関係を築こうとしていたのか、その一端が記録されている 19 。そこからは、中国を中心とする伝統的な華夷秩序観と、実利を重視する新たな海洋貿易時代への現実的な対応とが混在する、当時の日本の複雑な対外認識を読み取ることができる。崇伝の外交活動は、単に文書を作成する事務的な役割に留まらず、幕府の経済政策や国際的な地位の確立にも深く関わるものであったと言えるだろう。

5. 寺社政策と僧録としての活動

以心崇伝は、その僧侶としての出自と学識を活かし、江戸幕府の寺社政策においても中心的な役割を担った。特に、僧録としての活動は、禅宗寺院に対する幕府の統制を強化する上で大きな意味を持った。

僧録としての権限と禅宗寺院への影響

元和5年(1619年)、崇伝は幕府から僧録(そうろく)に任じられた 3 。これは、主に禅宗寺院、特に京都五山や鎌倉五山といった格式の高い寺院(五山・十刹・諸山)の住持の任命権を掌握し、寺院の人事を左右する強大な権限を持つ役職であった 1 。これにより、室町時代以来、禅宗寺院の人事を司ってきた鹿苑僧録(ろくおんそうろく)や蔭凉職(いんりょうしき)といった伝統的な役職に代わり、崇伝が住持を務める金地院が禅宗行政の中心となり、「金地僧録」と称されるようになった 1 。

この金地僧録の地位は、崇伝の死後も彼の法系に属する僧侶によって受け継がれる慣例となり、江戸時代を通じて金地院は禅宗界において特別な地位を占めることになった 3 。崇伝が僧録として禅宗寺院の人事権を握ったことは、幕府による宗教界への統制をより実効的なものにするための重要な布石であった。これは、単に寺院の規律を正すという目的だけでなく、幕府の意向に沿った人物を各寺院の要職に就けることで、教団内部からの幕府支配への協力を円滑にし、ひいては幕府の権威を宗教界の隅々にまで浸透させる狙いがあったと考えられる。崇伝自身が臨済宗の高僧であったという事実は、このような禅宗内部への深い介入を伴う政策を、比較的スムーズに進める上で有利に働いたと言えるだろう。

南禅寺・建長寺などの再建復興への尽力

崇伝は、幕政に関わる一方で、自身が住持を務めた南禅寺や、かつて住した鎌倉の建長寺など、多くの名刹の再建・復興事業にも力を尽くした 1 。戦国の動乱期を経て荒廃していたこれらの寺院の伽藍を整備し、寺領を安堵するなど、その復興に大きく貢献した。

特に、慶長10年(1605年)に南禅寺の第270世住職となった際には、かつて洛北の鷹峯にあった金地院を南禅寺の境内(現在地)に移転し、塔頭として再興させたことは特筆される 1 。これらの寺院復興事業は、単に崇伝個人の宗教的熱意によるものだけではなく、幕府の権威と財政力を背景とした文化事業としての側面も持っていた。荒廃した古刹を再興することは、戦乱の時代の終焉と新たな泰平の世の到来を象徴し、幕府の文治政策を内外に示す効果があった。同時に、これらの事業を主導することで、崇伝自身の宗教界における指導的立場や影響力を一層強化する意図も含まれていたと考えられる。

寺社間の紛争調停

江戸幕府は、寺院内部や寺院間、あるいは寺院と地域社会との間で発生する様々な紛争に対しても、積極的に介入し、その調停や裁定を行った。以心崇伝は、その法律知識と宗教的知見を活かして、これらの紛争解決において重要な役割を果たした。

慶長期の寺院行政においては、幕府は当初、紛争の当事者間での話し合いによる解決(内済)を尊重し、それが不可能な場合にのみ介入して裁許を下すという方針を採っていた 23 。その際の判断基準は、各寺院が伝統的に守ってきた規則や慣習(寺法)の遵守であったとされる 23 。しかし、元和元年(1615年)に武家諸法度や禁中並公家諸法度、寺院諸法度といった基本法が整備されると、幕府は寺法を超越する存在として位置づけられ、より積極的に寺社間の紛争に関与し、幕府の法に基づいて裁定を下すようになっていった 23 。崇伝は、この幕府による司法権の寺社領域への拡大と、最終的な紛争解決機関としての権威確立の過程において、中心的な役割を担ったと考えられる。彼の存在は、幕府の意向を反映した紛争解決を可能にし、宗教界における幕府の支配力強化に貢献したと言えるだろう。

6. 重要事件への関与と崇伝の立場

以心崇伝は、江戸幕府初期のいくつかの重要な歴史的事件において、その中心人物の一人として深く関与した。これらの事件における彼の立場や行動は、彼の政治思想や幕府内での役割を理解する上で極めて重要である。

方広寺鐘銘事件:事件の経緯と崇伝の役割、笠谷和比古氏による再評価の検討

慶長19年(1614年)、豊臣秀頼が京都に再建した方広寺大仏殿の梵鐘に刻まれた銘文が、徳川家康の怒りを買い、大坂の陣の直接的な引き金になったとされるのが方広寺鐘銘事件である 5 。問題とされたのは、「国家安康 君臣豊楽」という句であった。前者は「家康」の名を分断し、後者は豊臣家を君とし徳川家を臣とするものと解釈され、家康を呪詛し豊臣家の繁栄を願うものだとされたのである 25 。

この事件において、以心崇伝は、儒学者の林羅山らと共に、この銘文を問題視し、豊臣方に対して強硬な態度をとるべきだと主張した中心人物の一人と一般的には認識されている 14 。しかし、近年の研究では、この事件の経緯や崇伝の役割について、より複雑な側面が指摘されている。

例えば、崇伝が京都所司代であった板倉勝重に宛てた書状の中には、家康の当初の意向として「鐘の銘をすりつぶせば良い」という、比較的穏健な解決策が示唆されていたとの記録が存在する 27 。これは、事件が当初から家康や崇伝によって、豊臣家を追い詰めるために意図的に強硬路線へと導かれたとする通説に疑問を投げかけるものである。

さらに、歴史学者の笠谷和比古氏は、この事件に関する新たな解釈を提示している。笠谷氏によれば、そもそも「国家安康」の句において、貴人の諱である「家康」の文字を許可なく使用したこと自体が、当時の常識からすれば大変な非礼にあたるものであったと指摘する 26 。また、銘文を作成した東福寺の僧・文英清韓(ぶんえいせいかん)の弁明によれば、「国家安康」「君臣豊楽」の句は、偶然ではなく、「家康」「豊臣」の二文字を意図的に詠み込んだ「かくし題」の手法を用いたものであったという 26 。これらの点を踏まえ、笠谷氏は、徳川方の言い分は必ずしも一方的な難癖ではなく、むしろ豊臣方の対応のまずさが事態を悪化させ、大坂の陣へと繋がっていったと論じている 26 。

これらの研究を踏まえると、方広寺鐘銘事件における崇伝の役割は、単に豊臣家追い落としの強硬派であったと断じることはできない。家康の初期の意向が穏健であった可能性や、銘文自体に豊臣方の何らかの意図や認識の甘さがあった可能性などを考慮すると、崇伝は家康の意向の変化や豊臣方との交渉の進展、あるいは幕閣内の他の意見といった政治状況に応じて、その立場や主張を変化させたか、あるいは複数の選択肢を提示しつつ、最終的に強硬策を支持するに至った可能性も考えられる。この事件の真相を解明するためには、崇伝自身の判断だけでなく、彼を取り巻く徳川政権内部の力学や、対豊臣戦略全体の文脈の中で彼の行動を捉え直す必要があるだろう。

紫衣事件:朝廷との折衝と幕府権威の確立への貢献

寛永4年(1627年)に起こった紫衣事件(しえじけん)は、江戸幕府が朝廷の権威に対してその優越性を明確に示した象徴的な事件であり、ここでも以心崇伝は中心的な役割を果たした 1 。

紫衣とは、高徳の僧侶に対して天皇が着用を勅許する紫色の法衣であり、その授与は古来より朝廷の重要な権能の一つであった。しかし、江戸幕府は元和元年(1615年)に制定した禁中並公家諸法度において、この紫衣の勅許についても幕府の承認を必要とする旨を規定していた。事件の発端は、後水尾天皇がこの法度に定められた手続きを経ずに、大徳寺や妙心寺の僧侶に対して紫衣の着用を勅許したことであった。幕府はこれを法度違反であるとして、勅許を無効とし、これに抗議した大徳寺の沢庵宗彭(たくあんそうほう)、玉室宗珀(ぎょくしつそうはく)、江月宗玩(こうげつそうがん)といった高僧たちを処罰したのである 11 。

この事件に際し、以心崇伝は、老中の酒井忠世(さかいただきよ)や土井利勝(どいとしかつ)らと共に幕府の代表として朝廷との交渉に臨んだ 11 。崇伝は、沢庵らの行為を幕府の権威に対する挑戦とみなし、彼らに対して遠島という厳しい処罰を主張するなど、終始強硬な態度で事件の処理にあたった 1 。この幕府の断固たる措置は、天皇の権威といえども幕府の定めた法の下にあることを内外に知らしめる結果となり、最終的に後水尾天皇は退位(譲位)するに至った 11 。

紫衣事件における崇伝の強硬な姿勢は、彼自身が起草に関与した禁中並公家諸法度の実効性を担保し、朝廷に対する幕府の優位性を確立するという明確な政治的意図に基づいていた。これは単なる宗教界の事件ではなく、近世における朝幕関係の力学を決定づける画期的な出来事であり、崇伝の法知識と政治的手腕が最大限に発揮された事例と言える。彼の行動の根底には、幕府による秩序の維持こそが世の中の安定に繋がるという強い信念があったことが窺われ、実際に彼の遺言にもそのような思想が見られるとされている 11 。

家康神号論争:天海との対立と「明神」号主張の論理

元和2年(1616年)、徳川家康が75歳でその生涯を閉じると、その遺骸をどのように神として祀るか、すなわち神号をどうするかという問題が持ち上がった。この家康神号論争において、以心崇伝は天台宗の高僧であった南光坊天海(なんこうぼうてんかい)と激しく対立することになった 1 。

崇伝は、神道の流派の一つである吉田神道に基づき、家康の神号として「明神(みょうじん)」号を主張した 2 。吉田神道は日本古来の神々を尊重する立場をとり、「明神」は神に対する最高の尊称の一つと考えられていた。豊臣秀吉も死後「豊国大明神(とよくにだいみょうじん)」の神号を贈られており、崇伝の主張は伝統的な神祇観に根差すものであったと言える。

これに対し、天海は天台宗系の山王一実神道(さんのういちじつしんとう)の立場から、「権現(ごんげん)」号を強く主張した 2 。権現とは、仏が衆生を救済するために日本の神の姿をとって現れたものとする本地垂迹説に基づく神号である。天海は、秀吉が「明神」号を贈られた後に豊臣家が滅亡したことを引き合いに出し、「明神」号は縁起が悪いと訴えたとされる 2 。

この論争は、2代将軍徳川秀忠の裁定によって決着し、天海の主張する「権現」号が採用されることとなった 2 。その結果、家康は「東照大権現(とうしょうだいごんげん)」として神格化され、日光東照宮などに祀られることになったのである。

この家康神号論争は、単なる宗教的見解の対立に留まるものではなかった。家康をいかに神格化するかは、新たに成立した徳川幕府の正統性と永続性をいかにして国民に印象づけ、権威を高めるかという、高度に政治的な意味合いを含んでいた。崇伝の「明神」主張が伝統的な価値観に基づくものであったのに対し、天海の「権現」主張は、豊臣家の前例との明確な差別化を図り、徳川家独自の新たな神格イメージを創造するという点で、より政治的効果を計算したものであった可能性がある。この論争における崇伝の敗北は、家康死後の幕府内における彼の政治的影響力の一端を示すものと解釈することもできるかもしれない。

7. 徳川将軍家との関係性

以心崇伝の生涯と業績を語る上で、徳川将軍家、特に初代家康、2代秀忠、3代家光との関係性は極めて重要である。彼の政治的影響力は、これらの将軍たちとの個人的な信頼関係の度合いによって大きく左右されたと考えられるからである。

徳川家康からの絶大な信頼とその背景

以心崇伝が「黒衣の宰相」とまで称されるほどの政治的影響力を持つに至った最大の要因は、何と言っても徳川家康からの絶大な信頼であった。家康は、崇伝の持つ深い学識、特に漢学や内外の古典に関する知識、そしてそれを実務に活かす能力を高く評価し、幕政の枢機に関わる多くの重要な任務を彼に委ねた 1 。

前述の通り、崇伝は外交文書の起草・管理、寺社行政の統括、そして武家諸法度、禁中並公家諸法度、寺院諸法度、伴天連追放文といった江戸幕府の基本となる法制や宣言の起草をほぼ一手に担った。江戸幕府の公式記録である『徳川実紀』には、崇伝が慶長17年(1612年)より天下の僧尼のことを司るのみならず、大小の政事、異国との往復書簡に至るまで、彼が関与しないことはなかったと記されており、その活躍の幅広さが窺える 11 。

さらに家康は、崇伝に対して内外の古典籍の収集、調査、そして木活字による出版事業(駿河版)なども命じている 1 。これは、家康が武力による天下統一から、学問や文化を通じた文治政治へと移行しようとしていたことの現れであり、その重要な担い手として崇伝を選んだことを示している。家康が崇伝に寄せた信頼は、単に有能な実務家として評価したに留まらず、新しい時代の国家構想を共有しうる知識人、そしてその構想を実現するためのブレーンとして不可欠な存在と見なしていたからに他ならない。崇伝の持つ漢学や法制に関する深い知識は、家康が目指した恒久的な支配体制の構築にとって、まさに必要不可欠なものであった。

徳川秀忠・家光政権下における立場と影響力の変遷

元和2年(1616年)に徳川家康が没した後も、以心崇伝は2代将軍徳川秀忠、そして3代将軍徳川家光の政権下で、引き続き幕政に関与した 4 。特に、元和5年(1619年)に僧録に任じられて以降は、禅宗寺院の人事を掌握し、寺社行政において重きをなした 3 。また、3代将軍家光の諱(いみな、実名)の選定や元服の日取りも崇伝によって決められたとされており 11 、将軍家の私的な事柄においても一定の影響力を保持していたことが窺える。

しかしながら、家康という絶対的な庇護者を失った後、崇伝の政治的立場や影響力には徐々に変化が生じたとする見方が一般的である。いくつかの史料や研究は、家康の死後、崇伝が秀忠の側近からはやや距離を置かれるようになり、幕政の中枢からは徐々に遠ざかっていった可能性を示唆している 1 。

その変化を裏付けるものとしてしばしば指摘されるのが、崇伝自身の日記である『本光国師日記』の内容の変遷である。家康存命中には幕政に関する記述が多く見られたのに対し、家康の死後はそうした記事が減少し、代わりに諸大名や有力者からの依頼による易占いや書画骨董の鑑定に関する記述が増えていくという 1 。これは、崇伝の関心が政治の最前線から文化的な活動へと移ったこと、あるいは幕府側が彼の政治への直接的な関与をある程度抑制し、より専門的な分野での助言を求めるようになったことの現れかもしれない。

また、寛永4年(1627年)の紫衣事件における崇伝の強硬な対応は、朝廷や一部の宗教勢力からの反発を招き、世間の非難を浴びたとも言われる 1 。さらに、同じく家光の信任を得た天台宗の南光坊天海や、崇伝が処罰を主張した沢庵宗彭らが、後に家光の帰依を受けるようになると、相対的に崇伝の声望は次第に低下していったとの指摘もある 1 。

これらの点を総合的に考えると、家康の死後、崇伝の政治的影響力は完全に失われたわけではないものの、その性質や範囲は変化したと言えるだろう。秀忠・家光の時代になると、幕府の統治機構も徐々に整備され、家康時代のような特定の側近に権力が集中する体制から、より合議制や官僚制に基づいた運営へと移行していく。その中で、崇伝の役割も、かつてのような幕政全般にわたる広範なものから、寺社行政や学術・文化的な顧問といった、より専門性の高い分野へと限定されていった可能性がある。

8. 学識・思想と著作

以心崇伝の政治的・外交的な業績は、彼の深い学識と特有の思想的背景に支えられていた。禅僧としての素養、漢学や儒学への通暁、そしてそれらを実践に結びつける能力が、彼を稀代の「黒衣の宰相」たらしめたのである。

禅僧としての学識、五山文学との関連、漢詩文

崇伝は、京都の南禅寺や相国寺といった禅宗の名刹で修行を積んだ臨済宗の僧侶であり、その学識は非常に深かった 1 。特に、内外の古典に対する造詣は深く、これが彼の法令起草や外交文書作成の基礎となった。彼は、中世以来の日本の学問・文化の中心であった五山文学の伝統を受け継ぐ知識人であり、漢詩文の作成能力にも長けていたと推察される 1 。当時の公式な文書や外交儀礼においては、高度な漢文の読解力と作成能力が不可欠であり、崇伝のこの能力は幕府にとって極めて貴重なものであった。

また、徳川家康の命により、国内外の古典籍の収集、謄写、そして木活字による出版事業(駿河版や伏見版など、いわゆる「慶長勅版」に連なる事業)にも深く関与した 1 。これは、単に文化財を保存するという意味合いだけでなく、学問を奨励し、幕府の文治政策を推進するという明確な意図を持った事業であり、崇伝の学識が国家的な文化事業においても重要な役割を果たしたことを示している。彼の活動は、単なる個人の教養に留まらず、幕府の正統性を内外に示すための重要な知的インフラ整備の一翼を担うものであったと言えるだろう。

儒学からの影響と政治思想への反映

崇伝は禅僧であったが、同時に儒学、特に当時支配層の間で影響力を増しつつあった朱子学にも通じていたと考えられている 33 。彼の起草した武家諸法度や禁中並公家諸法度といった法令には、君臣関係の秩序の重視、礼節の奨励、身分制度の維持といった、儒教的な徳治主義や礼制の思想と通底する要素が色濃く見られる。

江戸幕府初期は、戦国時代の武断政治から、法と教学に基づく文治政治へと移行する過渡期であり、幕府は支配体制のイデオロギー的基盤として儒学を重視し始めていた。崇伝の政治思想や行動規範の形成には、仏教(特に禅宗)の精神性に加え、儒学的な統治論や秩序観が大きな影響を与えていた可能性が高い。特に、国家の統治や法制度の整備といった実務的な側面においては、儒学の名分論や天下泰平を目指す王道政治の理念が、彼の具体的な政策立案の指針となったのではないだろうか。禅と儒学は、中世以降の日本の知識人の間では必ずしも排他的なものではなく、相互に影響を与え合いながら、個人の修養論や社会秩序論を形成してきた歴史がある。崇伝もまた、そのような知的伝統の中に位置づけられる人物であったと考えられる。

『本光国師日記』と『異国日記』:内容分析と史料的価値

以心崇伝の思想や活動を具体的に知る上で、彼自身が遺した二つの重要な記録がある。それは『本光国師日記(ほんこうこくしにっき)』と『異国日記(いこくにっき)』である。

『本光国師日記』 は、慶長15年(1610年)から彼が没する寛永10年(1633年)までの約24年間にわたる崇伝自身の日記であり、全47冊にも及ぶ膨大な記録である 1 。その内容は、幕府初期の政治・外交の動向、朝廷との関係、寺社行政の実態といった公的な事柄から、諸大名や有力者からの依頼で行った易占いや書画骨董の鑑定、さらには彼自身の日常生活や交友関係に至るまで、極めて多岐にわたっている 1 。この日記は、江戸幕府初期の政治史・外交史・文化史を研究する上で、他に代えがたい第一級の史料として高く評価されており、その原本は現在も京都の南禅寺金地院に所蔵されている 37 。

『異国日記』 は、崇伝が主として管掌した外交関係の記録をまとめたものであり、2巻からなる 1 。ここには、慶長13年(1608年)から寛永6年(1629年)頃までの、外国船の来航状況、諸外国(朝鮮、中国、東南アジア諸国、ヨーロッパ諸国など)との間で交わされた国書や書簡の写し、朱印状の発給に関する記録などが、ほぼ年代順に収録されている 19 。この日記もまた、近世初期日本の具体的な外交交渉の実態や、当時の日本の対外認識を知る上で不可欠な基本史料であり、その原本は『本光国師日記』と同様に南禅寺金地院に伝えられている 19 。

これら二つの日記は、単に崇伝個人の記録であるというだけでなく、彼が幕政の中枢で枢機に参与していたことから、江戸幕府初期の政策決定過程や情報収集の実態を具体的に示す、ある種の公的記録としての性格も色濃く併せ持っている。特に『本光国師日記』については、前述の通り、徳川家康の死後、幕政に関する記述が減少し、代わりに易占いや書画の鑑定といった文化的な記事が増加するという内容の変遷が指摘されており 1 、これは家康没後の崇伝の政治的立場の変化や、彼自身の関心の移行を読み解く上での重要な手がかりとなる。これらの日記は、崇伝という一人の傑出した人物の目を通して、江戸幕府という新たな時代の幕開けを多角的に照らし出す、貴重な歴史の証言と言えるだろう。

9. 人物像と歴史的評価

以心崇伝という人物は、その生涯と業績の重要性ゆえに、後世様々な角度から評価され、多様な人物像が語られてきた。ここでは、彼にまつわる代表的な評価と、近現代における研究動向の一端を紹介する。

「黒衣の宰相」「怪僧」など、多面的な人物像の考察

以心崇伝を最も象徴する呼称は、やはり「黒衣の宰相」であろう 1 。これは、彼が僧侶の身でありながら、徳川家康の側近として幕政の枢機に深く関与し、事実上の宰相として絶大な影響力を行使したことを的確に表している。武家諸法度や禁中並公家諸法度といった基本法の起草、外交文書の作成、寺社行政の統括といった彼の業績は、まさに国家の宰相に匹敵するものであった。

一方で、彼は「怪僧」といった、やや否定的なニュアンスを含む評価を受けることもある 5 。これは、方広寺鐘銘事件において豊臣家を追い詰める役割を担ったとされることや、紫衣事件における朝廷への強硬な姿勢、あるいは家康神号論争で見せた南光坊天海との激しい対立といった、彼の政治的策謀家としての一面や、時には非情とも受け取れる決断を下したことに対する評価であろう。

しかし、これらの毀誉褒貶相半ばする評価の背後には、彼が歴史の大きな転換期において、宗教家と政治顧問という二つの複雑な役割を同時に担い、幕府による新たな秩序の確立という困難な課題に邁進したという事実がある。彼の行動の根底には、単なる個人の野心や権力欲というよりも、戦国乱世の再来を防ぎ、幕府による安定した統治こそが天下泰平の礎であるという、彼なりの強い信念があった可能性も指摘されている 11 。

また、これらの政治的な側面とは別に、彼を五山僧としての深い学識と教養を背景に、徳川家康の信頼を得て登用された有能な実務家であったと評価する見方も有力である 1 。彼の遺した『本光国師日記』や『異国日記』は、その事務処理能力の高さと記録の meticulousness(綿密さ)を物語っている。

このように、以心崇伝の人物像は一面的に捉えることが難しく、その多面性こそが彼の歴史上の特異性と重要性を示していると言えるだろう。

近現代における研究と評価(川村一彦氏の評価を含む)

近現代の歴史学において、以心崇伝は江戸幕府初期の政治・外交・法制・宗教政策を研究する上で欠くことのできない重要人物として位置づけられ、その業績や思想に関する研究が積み重ねられてきた。特に、彼が遺した『本光国師日記』や『異国日記』といった一次史料の解読と分析を通じて、その実像に迫ろうとする試みが続けられている。

そうした中で、崇伝の政治的影響力の範囲や性質について、より慎重な評価を試みる研究も現れている。例えば、川村一彦氏はその著書『高僧名僧伝・以心崇伝』の中で、崇伝の幕政における主な役割は、五山僧としての学識と教養に基づき将軍の諮問に答え、外交文書や法度などの文章を作成することにあり、政策の最終決定に直接参加するものではなかったと論じている 34 。そして、僧侶でありながら幕政を左右したという意味での「黒衣の宰相」という後世の評価は、やや過大評価である可能性を指摘している 34 。

川村氏のような評価は、崇伝を幕政を意のままに操ったフィクサー(黒幕)として単純に捉えるのではなく、彼の専門性(漢学の知識、文書作成能力、法制に関する知見など)と、それが徳川幕府初期という特定の時代状況における為政者のニーズ(家康の構想実現、幕府体制の整備)と合致した結果として、大きな影響力を発揮したと理解しようとするものである。これは、歴史上の人物を神話化したり単純化したりするのではなく、具体的な史料に基づいてその職務内容や権限の範囲を実証的に分析しようとする、現代の歴史学における一つの傾向を反映していると言えるだろう。

以心崇伝の歴史的評価は、今後も新たな史料の発見や研究視点の深化によって、さらに多角的なものとなっていくことが期待される。

10. 結論

以心崇伝の歴史的意義の総括

以心崇伝は、その卓越した学識、特に漢学や内外の古典に関する深い造詣と、それを実務に活かす類稀なる能力をもって、徳川家康という当代随一の為政者からの絶大な信頼を勝ち得た。そして、江戸幕府初期という日本の歴史における大きな転換期において、国家体制の構築に多大な貢献を果たした。

彼の業績は、武家諸法度、禁中並公家諸法度、寺院諸法度といった基本法の起草を通じた法制度の整備、諸外国との外交文書の作成や交渉を通じた外交政策の推進、そして僧録としての活動や紫衣事件への対応を通じた宗教統制の確立という、極めて広範な分野に及んでいる。これらの活動を通じて彼が起草した諸法令や確立した諸制度は、その後の日本の社会と政治のあり方を長期間にわたり規定し、近世日本の幕開けを象徴するものであったと言える。

一方で、その強大な影響力や、方広寺鐘銘事件や紫衣事件といった重要事件における強硬とも言える姿勢は、彼を「黒衣の宰相」や「怪僧」といった、毀誉褒貶相半ばする複雑な人物として歴史に記憶させることにもなった。しかし、その行動の根底には、戦国乱世の再来を防ぎ、幕府による安定した秩序を確立することこそが天下泰平への道であるという、彼なりの強い信念があったことも看過できない。

今後の研究への展望

以心崇伝に関する研究は、彼が遺した『本光国師日記』や『異国日記』といった貴重な一次史料の存在により、今後もさらなる深化が期待される。これらの史料のより詳細な分析を通じて、崇伝自身の思想や価値観、政策決定過程における具体的な役割、そして徳川家康や他の幕閣、あるいは南光坊天海といった他の宗教的ブレーンとの詳細な関係性などを、より深く解明することが重要な課題となるだろう。

特に、絶対的な庇護者であった家康の死後、秀忠・家光政権下における彼の政治的立場や影響力がどのように変化していったのか、そしてその背景にはどのような要因があったのかについては、更なる実証的な研究の余地が大きい。また、方広寺鐘銘事件のように、その評価が大きく分かれる事件における彼の真意や具体的な行動の背景についても、新たな史料の発見や解釈、あるいは関連分野との学際的なアプローチによって、より多角的で深みのある理解が進む可能性がある。

以心崇伝という人物を多角的に研究することは、江戸幕府初期の政治・社会・文化を理解する上で不可欠であり、今後の日本近世史研究の発展に大きく寄与するものと期待される。

引用文献

- 以心崇伝|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 ... https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1721

- 京都:金地院開山堂~黒衣の宰相・以心崇伝~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/nara-kyoto/nanzenji/nanzenji-kontiin-kaisando.html

- 以心崇伝禅師 :: 南禅寺 https://nanzenji.or.jp/index.php?cID=286

- 崇伝(スウデン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B4%87%E4%BC%9D-18527

- 「黒衣の宰相」と呼ばれる策謀家・金地院崇伝の辿った生涯|徳川 ... https://serai.jp/hobby/1159908

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E4%BB%A5%E5%BF%83%E5%B4%87%E4%BC%9D-1053726#:~:text=%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7%E3%81%AE%E5%81%B4%E8%BF%91%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6,%E3%81%AB%E7%A7%BB%E3%81%95%E3%82%8C%E5%BE%A9%E8%88%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82%E2%80%A6

- 南光坊天海 VS 金地院崇伝 - 日本史探究スペシャル ライバルたちの光芒~宿命の対決が歴史を動かした!~|BS-TBS https://bs.tbs.co.jp/rival/bknm/32.html

- 以心崇伝(いしんすうでん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%BB%A5%E5%BF%83%E5%B4%87%E4%BC%9D-1053726

- monjo.spec.ed.jp https://monjo.spec.ed.jp/wysiwyg/file/download/1/1434

- 禁中並公家諸法度の内容とは? 江戸幕府と朝廷の関係がポイント ... https://hugkum.sho.jp/250384

- 以心崇伝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A5%E5%BF%83%E5%B4%87%E4%BC%9D

- 日本史の考え方78「なぜ紫衣事件は起こったのか」 https://ameblo.jp/rekishikyoshi/entry-12511884187.html

- 方広寺鐘銘事件|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=805

- 歴史の目的をめぐって 以心崇伝 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-02-ishinsuuden.html

- 32 南光坊天海vs金地院崇伝 「家康の神号」 2013年5月15日放送 https://ameblo.jp/raibarutatino/entry-11527033994.html

- 家康の神号|徳川家康ー将軍家蔵書からみるその生涯ー - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/ieyasu/contents6_04/

- 神号「東照大権現」をめぐって対立した天海と崇伝 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/33936/2

- 近世仏教の成立と檀家制度 - S-Space https://s-space.snu.ac.kr/bitstream/10371/4940/3/ReligionandCulture_v14_001.pdf

- 異国日記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%B0%E5%9B%BD%E6%97%A5%E8%A8%98

- 徳川家康の駿府外交体制 https://www.waseda.jp/flas/rilas/assets/uploads/2013/10/6134a1fc8efebbd1feb80ac78b6d2aca.pdf

- 異国日記(いこくにっき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%95%B0%E5%9B%BD%E6%97%A5%E8%A8%98-30346

- 【博士学位請求論文概要書】 一七世紀徳川外交の研究 https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/3308/files/Gaiyo-6069.pdf

- 慶長期における徳川家康と畿内寺社 - 大阪大学学術情報庫OUKA https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/48035/mrh_028_057.pdf

- 家康激怒「豊臣ゆかりの寺」に刻まれた侮辱の言葉 梵鐘に刻まれた「国家安康」「君臣豊楽」が騒動に https://toyokeizai.net/articles/-/718346?display=b

- 方広寺鐘銘事件 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B9%E5%BA%83%E5%AF%BA%E9%90%98%E9%8A%98%E4%BA%8B%E4%BB%B6

- 大坂の陣のきっかけ・方広寺鐘銘事件は家康の言いがかりだったのか - note https://note.com/toubunren/n/n2cb11cc94483

- 方広寺(ホウコウジ)とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%96%B9%E5%BA%83%E5%AF%BA

- 【江戸幕府の成立】紫衣事件がよくわかりません https://kou.benesse.co.jp/nigate/social/a13x0108.html

- 家康のブレーン「天海」と「崇伝」はどちらが黒いのか。|千世(ちせ) - note https://note.com/chise2021/n/nd987e5449d66

- 金地院崇伝 どうする家康/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/112046/

- kokubunken.repo.nii.ac.jp https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/1492/files/T2803.pdf

- tais.repo.nii.ac.jp https://tais.repo.nii.ac.jp/record/13/files/%E5%AE%87%E9%AB%98%E8%89%AF%E5%93%B2%E3%80%8C%E8%BF%91%E4%B8%96%E5%A4%A9%E5%8F%B0%E5%AE%97%E6%95%99%E5%9B%A3%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%8D%97%E5%85%89%E5%9D%8A%E5%A4%A9%E6%B5%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%89%B2%EF%BC%8D%E7%89%B9%E3%81%AB%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%B2%E4%BB%8B%E3%83%BB%E6%96%A1%E6%97%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB%EF%BC%8D%E3%80%8D.pdf

- 儒学(ジュガク)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%84%92%E5%AD%A6-527993

- 高僧名僧伝・以心崇伝 - 川村一彦 - Google Books https://books.google.com/books/about/%E9%AB%98%E5%83%A7%E5%90%8D%E5%83%A7%E4%BC%9D_%E4%BB%A5%E5%BF%83%E5%B4%87%E4%BC%9D.html?id=t-XyDwAAQBAJ

- 第三章 儒学的政治思想の展開 https://otemae.repo.nii.ac.jp/record/511/files/2012-001-02.pdf

- 将軍のアーカイブズ - 11. 本光国師日記(ほんこうこくしにっき) - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/shogunnoarchives/contents/11.html

- 本光国師日記(ほんこうこくしにっき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E5%85%89%E5%9B%BD%E5%B8%AB%E6%97%A5%E8%A8%98-135034

- 「高僧名僧伝・以心崇伝」電子書籍紹介。角川・楽天・グーグル ... https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202306140002/