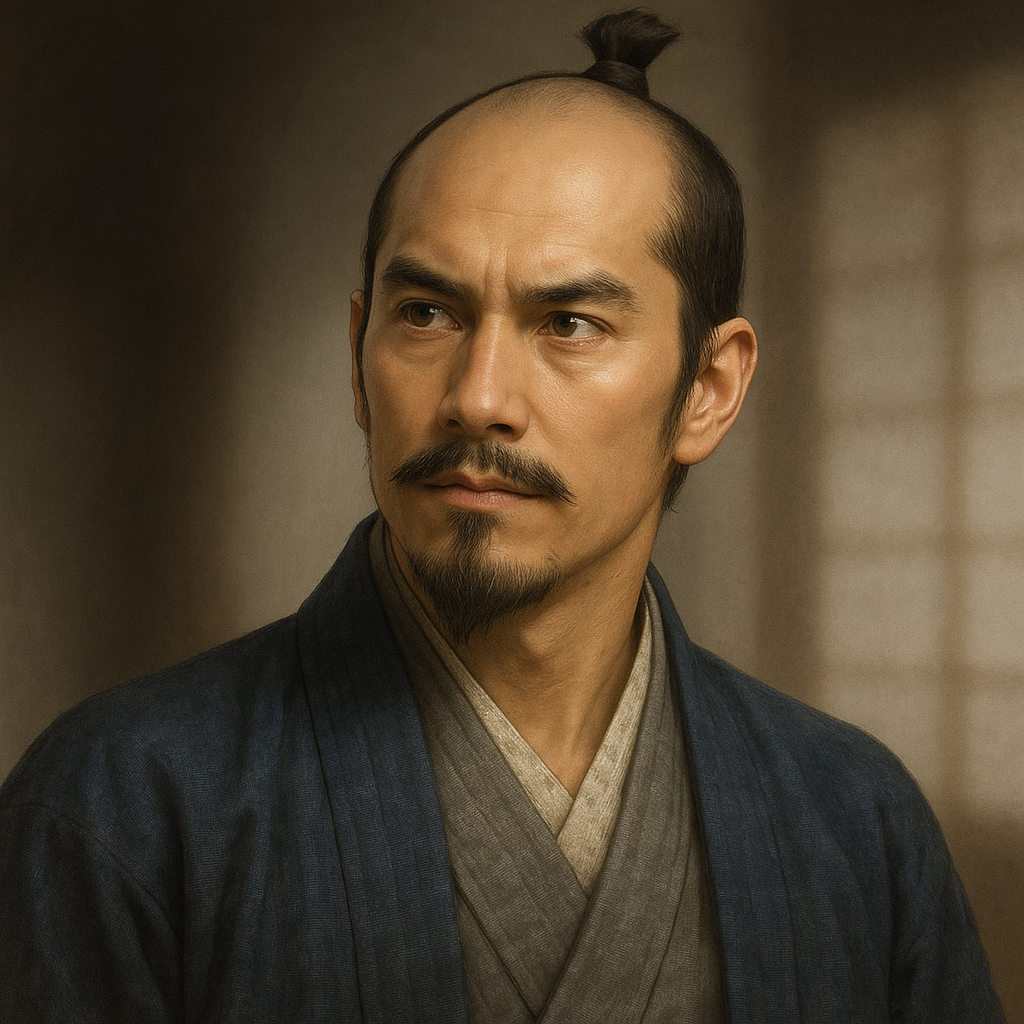

北信愛

北信愛は南部氏の重臣。南部信直の家督相続を助け、九戸政実の乱鎮圧や花巻城防衛で活躍。花巻城代として城下町整備も行い、南部氏の近世大名化に貢献した。

日本の戦国時代における武将 北信愛についての詳細報告

序論

北信愛の概略と歴史的重要性

北信愛(きた のぶちか)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、陸奥国の雄、南部氏の重臣としてその名を歴史に刻んでいる 1 。彼の生涯は、南部家の家督を巡る内部抗争、九戸政実の乱といった領内平定の戦い、そして豊臣政権から徳川政権へと移行する中央の激動期における南部氏の舵取りに深く関わっていた。信愛は単なる一武将に留まらず、南部信直の家督相続を決定的なものとし、近世大名としての南部氏(後の盛岡藩)の基盤確立に不可欠な役割を果たした人物であった。その91年という長い生涯 1 は、南部家数代の当主に仕え、戦国の動乱期から江戸初期の安定期への橋渡しをするという、稀有な経験を彼にもたらした。本報告書では、現存する資料に基づき、北信愛の出自から生涯、南部家における功績、人物像、関連する史跡、そして彼の子孫に至るまでを詳細に検討し、その歴史的重要性を明らかにする。

第一章 生涯と出自

一、出生と家系

北信愛は、大永3年(1523年)に生まれ、慶長18年(1613年)8月17日に91歳で没したと記録されている 1 。出身は陸奥国糠部郡剣吉(現在の青森県三戸郡南部町剣吉)で、剣吉城主であった 1 。父は北致愛(きた ちかよし)とされ 3 、『参考諸家系図』によれば南部氏21代惣領・南部信義の子とされるが、南部家の他の伝承では信義に子がいたとする記録はなく、信愛を信義の孫と見るのが世代的に妥当とする説もある 5 。この出自が事実であれば、信愛は南部一族の中でも高い地位を潜在的に有していた可能性があり、彼の能力と相まって、後の南部家中での影響力を高める一因となったと考えられる。なお、「北」の姓は、南部氏の本拠地であった三戸城の北に屋敷を構えたことに由来するとも言われている 6 。

妻は南氏の娘で、子には長男・愛一(ちかかず、さだあい)、次男・秀愛(ひでちか、なおちか/ちかよし)、三男(または五男)・直継(なおつぐ、愛継(あいつぐ))、四男・愛邦(ちかくに)、末子・種市愛久(たねいち あいひさ)がいた 3 。また、桜庭光康の子・信景(のぶかげ、直吉(なおよし))を養子としている 3 。慶長4年(1599年)、信愛は剃髪して松斎(しょうさい)と号した 1 。

二、南部氏への仕官と初期の活動

信愛は、南部晴政、その子・晴継、そして晴政の養嗣子(従弟とも甥とも)である信直、さらに信直の子・利直という南部家4代の当主にわたり重臣として仕えた 2 。戦国時代は主君押領や下剋上が頻発した時代であり、そのような中で4代にわたる長期の奉仕は、信愛の卓越した政治的手腕、主家からの深い信頼、そして変化する状況への適応能力の高さを示すものである。彼の奉仕は単なる忠誠心に留まらず、南部家にとって不可欠な存在であり続けたことを物語っている。

初期の具体的な活動に関する詳細な記録は限られているが、南部氏一門の長老格として、既に八戸氏や九戸氏に次ぐ勢力を有していたと見られている 5 。

第二章 南部家における役割と功績

一、屋裏の変と南部信直の擁立

北信愛の南部家における最初の大きな功績は、家督相続を巡る混乱期における主導的な役割であった。元亀2年(1571年)から始まったとされる南部家の内訌「屋裏の変(やりのへん)」において、信愛は当主・南部晴政と対立し、晴政の養嗣子であった田子信直(後の南部信直)を保護した 3 。この行動は、当時の状況を鑑みれば極めて危険を伴うものであり、信愛の信直に対する強い支持と将来を見通す洞察力を示している。

晴政が隠居し、その実子・晴継が家督を継ぐと、信愛は晴継を補佐し、晴継の元服に際しては烏帽子親として加冠の儀を執り行うなど、高い信頼と儀礼上の重要な地位を占めていた 3 。しかし、天正10年(1582年)、晴継が若くして急逝すると、再び家督相続問題が勃発する。この時、信愛は南部信直の擁立に全力を尽くし、同じく有力な後継候補であった九戸政実の実弟・九戸実親など反対勢力と対峙した 1 。一部の記録では、信愛が「強引な手段」 8 を用いて信直を当主の座に就かせたとされており、これは彼が南部家の将来のために必要と判断した際には、断固たる行動を取る人物であったことを示唆している。信愛のこの断固たる支援がなければ、信直が九戸氏などの反対勢力を抑えて家督を継承することは困難であった可能性が高く、信直のその後の信愛に対する絶大な信頼 2 は、この危機的状況における信愛の貢献に起因するものであった。

二、九戸政実の乱と豊臣政権への対応

南部信直が南部氏惣領の地位を確立したものの、一族内の有力者である九戸政実との対立は解消されなかった 9 。政実は、豊臣秀吉による奥州仕置で信直が南部氏宗家として公認され、他の南部一族がその家臣と位置づけられたことに強く反発した 9 。

天正19年(1591年)、遂に九戸政実が反乱を起こす(九戸政実の乱)。この国家的危機に対し、信直は信愛に事態の収拾を託した。信愛は、中央政権である豊臣秀吉に南部氏の臣従の意思を明確に示し、九戸政実討伐のための援軍を要請するという重要な外交任務を担った 1 。これに先立つ天正15年(1587年)には、信愛が加賀の前田利家を訪ねて鷹を献上したという記録もあり 3 、これは豊臣政権との繋がりを模索する早期の外交活動であった可能性が考えられる。九戸政実の乱における信愛の外交交渉は、単に一地方の反乱鎮圧に留まらず、南部氏を豊臣政権下の近世大名として正式に組み込むという、より広範な戦略的意義を持っていた。信愛の尽力により、豊臣秀吉は蒲生氏郷を総大将とする奥州再仕置軍を派遣し、九戸政実の乱は鎮圧された 1 。この結果、南部氏の領国は安定し、豊臣政権下におけるその地位は確固たるものとなった。この過程で、信愛は「高次元で良バランスの智将」 10 と評されるような、外交と内政の両面における手腕を発揮した。

三、関ヶ原の戦いと花巻城防衛

慶長5年(1600年)に勃発した関ヶ原の戦いにおいて、南部家当主・南部利直(信直の子)は東軍に与した 3 。この時期、信愛は既に高齢であったが、引き続き重用され、領国の留守居役として花巻城(岩手県花巻市)の守備を任されていた 3 。

この間隙を突いて、伊達政宗の煽動を受けたとされる旧和賀郡・稗貫郡の領主であった和賀忠親らが、旧領回復を目指して一揆を起こし、花巻城に攻め寄せた(岩崎一揆、または花巻城の夜討ち) 3 。当時、南部軍の主力は利直に従って上杉景勝討伐のため出羽方面に出征中であり 11 、花巻城は寡兵での防衛を余儀なくされた。この絶体絶命の状況下で、当時78歳であった信愛は、巧みな戦術と知略を駆使して一揆勢を翻弄し、利直の軍勢が帰還するまでの間、花巻城を死守した 11 。夜間の戦闘では、敵兵が北上川や堀を渡渉して足元が汚れていることを見分けの目印にしたという逸話も伝わっている 13 。この花巻城防衛の成功は、関ヶ原の戦いという全国的な政局の転換期において、南部氏が領土を失うことを防ぎ、徳川方に対する立場を確保する上で極めて重要な意味を持った。もしここで花巻城が陥落していれば、南部氏は大きな領土的損失を被り、戦後の徳川政権下での地位も危うくなっていたであろう。

四、花巻城代としての治績

北信愛は、次男・秀愛が慶長3年(1598年)に花巻城代として死去した後、自身が花巻城代に就任したとされる(石高8000石と伝わるが異説もある) 3 。ただし、秀愛が花巻城代に任じられたのは天正19年(1591年)で、慶長3年に没した後、父である信愛(松斎)が城代職を継いだとする資料もある 14 。

信愛(松斎)は、慶長14年(1609年)頃から花巻城とその城下町の大規模な整備に着手した 14 。本丸、二ノ丸、三ノ丸といった城郭の基本構造(縄張り)を確立し、本丸御殿や諸役所、門などの主要施設を建設した 14 。さらに、城下においても川口町や一日市町などを開町し、近世都市花巻の基礎を築いた 14 。これらの事業は、信愛が単なる武勇に優れた将であるだけでなく、領国経営や都市計画にも長けた行政官としての側面を持っていたことを示している。戦国時代から江戸時代へと移行する中で、武士に求められる能力が軍事力だけでなく統治能力へと変化していく時代の流れに、信愛が見事に対応していた証左と言えるだろう。

第三章 人物像と逸話

一、同時代及び後世の評価

北信愛は、同時代および後世において、その功績と能力を高く評価されている。軍記物である『奥羽永慶軍記』の作者・戸部一カン斎は、信愛を「鳥谷ケ崎(花巻)の城主北入道松斎こそ、文は知らず武は奥羽にかくれなき」名将として称賛している 7 。これは、学問的な教養はともかく、武勇においては奥羽地方で並ぶ者のない優れた指揮官であったとの評価である。

また、主君である南部信直・利直親子からの信頼は絶大であった 2 。慶長4年(1599年)に信直が没すると、信愛は隠居を申し出たが、後を継いだ利直はこれを許さず、引き続き側近として重用した 3 。これは、利直が信愛を単に父の代からの忠臣としてだけでなく、新体制においても藩政の安定と継続性のために不可欠な人物と見なしていたことを示唆している。一説には、当時勢力を有していた八戸氏に対抗できる人物が信愛以外にいなかったためとも言われており 3 、藩内の勢力均衡を保つ上でも重要な役割を担っていた可能性が考えられる。総じて、忠誠心に厚く、智略に長けた武将というのが一般的な信愛像である 2 。

二、信仰と文化的側面

武人としての側面が強調される信愛であるが、篤い信仰心を持ち、文化的な活動にも関与していたことがうかがえる。特に観音信仰に篤く、合戦の際には髻(もとどり)の中に観音像を忍ばせて戦場に赴いたという逸話が伝えられている 3 。現在も花巻市で盛大に行われている花巻まつりは、信愛が出陣に際して戦勝祈願のために行った観音祭りがその起源であるとされている 3 。これは、信愛が地域の文化や伝統にも影響を与えたことを示している。

また、晩年の慶長17年(1612年)、死の前年には、自身の経歴や功績を詳細に記した回顧録「北松斎手控」を著している 3 。この自伝的記録の存在は、信愛が自身の生涯を後世に伝えようとした意識の表れであり、歴史史料としても貴重である(ただし、その具体的な内容については、現存資料からは詳細不明な点が多い)。

外交活動においては、天正15年(1587年)に加賀の前田利家を訪問し、鷹を献上した際に能でもてなされたという記録があり 3 、当時の武家社会における高度な外交儀礼や文化的教養にも触れていたことがわかる。これらの事実は、信愛が単なる勇猛な武将ではなく、信仰心や文化的素養も併せ持った、より多面的な人物であったことを示している。

第四章 関連史跡と伝承資料

一、剣吉城跡

剣吉城は、北信愛の出自の地であり、北氏代々の居城であったとされる 1 。所在地は現在の青森県三戸郡南部町剣吉である 1 。築城時期の詳細は不明だが、16世紀初め頃とされ、信愛も城主を務めた後、花巻城へ移り、剣吉城は元和元年(1615年)頃の一国一城令により廃城となったと伝えられる 4 。

現在、城跡の中心部は剣吉小学校の敷地や剣吉城址公園となっており 4 、往時の遺構を明確に確認することは困難である。しかし、城があったとされる丘陵の地形や、公園内に設置された案内板、石碑などが、かつての城の存在を偲ばせている 4 。城跡が学校や公園といった公共空間に転用されるのは日本の城郭跡ではよく見られる事例であり、直接的な建造物遺構が乏しいとしても、信愛の原点であり初期の勢力基盤であった場所として歴史的意義を有している。

二、花巻城跡とその発掘調査

花巻城は、現在の岩手県花巻市にあった城で、北信愛が晩年に城代を務め、大規模な改修や城下町の整備を行った重要な拠点である 14 。また、前述の「花巻城の夜討ち」の舞台ともなった 12 。

現在、花巻城跡では本丸跡を中心に発掘調査が継続的に実施されており、本丸御殿の土台跡と推定される集石遺構や、整地層、中世の遺物などが出土している 19 。これらの考古学的発見は、文献史料に記された信愛(松斎)による城郭整備の実態を物理的に裏付けるものであり、城の構造や彼の行政手腕を具体的に理解する上で貴重な情報を提供している。例えば、本丸御殿の土台跡とされる集石遺構の発見は、御殿の規模や配置を推定する手がかりとなる。

城の建造物としては、三ノ丸搦手門であった円城寺門が唯一現存しており、現在は市内の鳥谷崎神社境内に移築され、市の文化財に指定されている 21 。花巻城跡の調査研究は、信愛の晩年の活動と統治の実像を明らかにする上で、今後も重要な進展が期待される。

三、雄山寺と墓所、伝来史料

北信愛の墓所は、岩手県花巻市愛宕町にある曹洞宗の寺院、萬松山雄山寺(ゆうざんじ)にあるとされている 22 。戒名は「節叟忠公居士(せっそうちゅうこうこじ)」と伝えられ、信直・利直の二代に仕えた忠臣ぶりを偲ばせるものである 22 。雄山寺は永禄元年(1558年)の開基とされ、信愛(松斎)が四男・愛邦の菩提を弔うために創建したとも、あるいは花巻開町の祖である信愛ゆかりの寺とも言われている 22 。武将が菩提寺を建立したり、既存の寺院を篤く保護したりすることは一般的であり、雄山寺との関連は、信愛の信仰生活や地域社会への関与を示すものと考えられる。

雄山寺には、「北松斎自筆写本及び古文書などの遺品」が所蔵されている可能性が指摘されており 23 、これが事実であれば、信愛自身の筆跡や彼に関わる一次史料が存在することになり、研究上極めて重要である。実際に、花巻市博物館では、雄山寺所蔵の資料を含む北信愛関連のテーマ展や講演会が開催された実績がある 24 。これらの伝来史料は、信愛の思想や行動を直接的に知る手がかりとなる可能性を秘めている。

第五章 北氏一族のその後

一、盛岡藩士としての北氏各系統

北信愛の死後、その子孫たちは複数の家系に分かれ、南部氏を藩主とする盛岡藩の家臣として存続した 5 。各系統は、それぞれ異なる禄高や役職を得て、盛岡藩政に関わっていくことになる。

-

長男・北愛一(彦助、定愛)の系統

剣吉から寺田館(現在の岩手県八幡平市寺田)に移り、当初2100石(異説あり)を領した 5。しかし、その子・左衛門佐直愛の代に藩主の鷹狩りの際に不祥事を起こしたとされ、500石に減知されるなど家運が傾いた 5。その後、嫡流は一時断絶したが、直愛の弟・愛紀が家督を継ぎ、子孫は幕末まで存続したものの、石高は次第に減少していった 5。八幡平市博物館では、この寺田館を治めた北氏の系統に焦点を当てた企画展「北一族の光と影」が開催されたことがある 6。 -

次男・北秀愛(主馬尉、直愛/ちかあい)

九戸政実の乱における軍功により、花巻城代(8000石)に任じられたが、慶長3年(1598年)に若くして病没した 5。 -

三男(または五男)・北直継(九兵衛、愛継)の系統(大湯南部氏)

次男・秀愛の名跡と、信愛以来の北家の祭祀を継承し、当初2000石を知行した 3。この系統は、盛岡藩内で代々家老職などの要職を務め、加増を重ねて最終的には2760石に至る大身となった 5。寛文5年(1665年)に八戸藩が成立した際の領地替えにより、陸奥国鹿角郡大湯(現在の秋田県鹿角市大湯)に移り、これ以降「大湯南部氏」とも称されるようになった 5。文政元年(1818年)には、藩主の命により南部姓に改姓している 5。この系統の3代目である北可継は、藩政改革を試みたが失敗して蟄居させられた経験を持ち、その際の日記『可継日記』は当時の藩政状況を知る貴重な史料となっている 5。 -

その他の子孫と分家

四男・愛邦は、父・信愛と共に比内郡での合戦に従軍し、戦死した 3。末子の愛久は500石を領して種市氏を称した 5。養子の信景(桜庭光康の子、直吉とも)は、大坂の陣で豊臣方に与したため、戦後に処刑されている 3。

これらの子孫たちの動向は、江戸時代の武家社会における家門の維持の困難さや、個人の能力・行動、藩政との関わり方によって家運が大きく左右される実態を反映している。特に、直継の系統が南部姓を名乗り藩内で高い地位を維持したのに対し、愛一の系統が不祥事により衰退したことは対照的である。

二、『参考諸家系図』等に見る北氏の系譜

北氏一族の系譜を詳細に伝える史料として、『参考諸家系図』などの系図類が重要である 5 。これらの史料には、信愛の父・致愛の出自に関する記述(前述の南部信義の子とする説など)や、長男・愛一の系統における嫡流の断絶と再興の経緯、分家の成立、各系統の石高の変遷や婚姻関係などが記録されている。

例えば、『参考諸家系図』は、愛一の子・直愛の没後、その嫡男・愛時が減封されたこと、愛時の子・岩松が早世して嫡流が断絶した際に、愛時の弟・愛紀が惣領の座を継いだ経緯などを伝えている 5 。これらの系図史料は、個々の人物の伝記的事実だけでなく、盛岡藩という武家社会における家の存続戦略、権力構造、社会関係を理解する上で不可欠な情報を提供してくれる。北氏一族の歴史は、これらの史料を通じて、より具体的に再構築することが可能となる。

表1: 北信愛の主要な事績と役割

|

年代 |

主要事件 |

信愛の役割・行動 |

結果・意義 |

関連資料 |

|

元亀2年(1571)~ |

屋裏の変 |

南部信直を保護、南部晴政と対立 |

信直の信頼獲得、後の家督相続への布石 |

3 |

|

天正10年(1582) |

南部晴継死去に伴う家督相続 |

南部信直を強力に擁立 |

信直の南部家当主就任、信愛の地位確立 |

1 |

|

天正15年(1587) |

前田利家訪問 |

加賀国にて前田利家に鷹を献上、豊臣政権への接近を示唆 |

豊臣政権との関係構築の初期段階 |

3 |

|

天正19年(1591) |

九戸政実の乱 |

豊臣秀吉への援軍要請、鎮圧に関与 |

南部氏の領国安定、豊臣政権下での地位確保 |

1 |

|

慶長3年(1598)頃 |

花巻城代就任 |

次男・秀愛の死後、花巻城代となる |

南部領南方の拠点管理 |

3 |

|

慶長5年(1600) |

関ヶ原の戦い・花巻城の夜討ち |

花巻城代として籠城、和賀忠親らの一揆勢を撃退 |

南部領の維持、東軍への貢献、伊達氏の介入阻止 |

3 |

|

慶長年間 |

花巻城及び城下町の整備 |

城郭改修、町割り(川口町、一日市町など)を指揮 |

近世花巻の基礎形成、領国経営への貢献 |

14 |

|

慶長17年(1612) |

「北松斎手控」執筆 |

自身の経歴や功績を記録 |

後世への記録伝達、自己の事績の総括 |

3 |

結論

北信愛の歴史的意義の再確認と総括

北信愛は、戦国時代末期から江戸時代初期にかけての激動の時代を生き抜き、南部氏の安泰と発展に生涯を捧げた、まさに第一の功臣であったと言える。彼の功績は多岐にわたり、南部信直の家督相続を決定づけた「屋裏の変」や家督相続問題への介入、豊臣政権との巧みな外交交渉による「九戸政実の乱」の鎮圧、そして関ヶ原の戦いにおける「花巻城防衛」など、軍事・外交の両面で卓越した能力を発揮した。

信愛は単なる武勇に優れた将ではなく、花巻城代としては城郭や城下町の整備を行い、近世都市花巻の基礎を築くなど、内政においても非凡な才能を示した。その影響は、現在まで続く花巻まつりの起源にその名を留めるなど、地域の文化にも及んでいる。彼の篤い観音信仰や、晩年に自らの生涯を綴った「北松斎手控」の存在は、武人としての側面だけではない、人間・北信愛の奥行きを感じさせる。

信愛の死後も、その子孫たちは盛岡藩の重臣として続き、近世南部藩の歴史に深く関わった。北信愛の生涯は、戦国乱世を生き抜いた地方武士の逞しさ、主家への揺るぎない忠誠、そして時代の変化に対応していく柔軟な知性を体現しており、近世大名南部氏の成立と発展を理解する上で欠くことのできない重要人物である。彼は、軍事、外交、行政、そして文化といった多方面にわたり足跡を残し、その生涯は後世に多大な影響を与えたと言えるだろう。北信愛は、戦国末期から江戸初期への移行期における、地方有力家臣の生き様と役割を考察する上で、極めて示唆に富む歴史上の人物である。

表2: 北信愛の主要な子孫と盛岡藩における家系

|

系統(始祖) |

主要人物 |

主な役職・石高 |

特記事項・逸話 |

関連資料 |

|

長男・愛一系 |

愛一、左衛門佐直愛、愛時、愛紀 |

寺田館主、初期2100石(異説あり)→不祥事により500石に減封、その後漸減 |

直愛の代に不祥事で減封、一時嫡流断絶するも愛紀が再興。八幡平市博物館で企画展開催。 |

5 |

|

次男・秀愛 |

秀愛(主馬尉) |

花巻城代(8000石) |

九戸政実の乱で軍功、慶長3年(1598年)に早世。 |

5 |

|

三男(五男)・直継系(大湯南部氏) |

直継(九兵衛)、可継、南部継隆、南部済揖 |

家老職など要職を歴任、2000石→2760石に加増 |

秀愛の名跡と北家の祭祀を継承。陸奥国大湯領主となり「大湯南部氏」と称す。南部姓に改姓。北可継は藩政改革を試み『可継日記』を残す。 |

3 |

|

四男・愛邦 |

愛邦 |

|

比内郡での合戦で戦死。 |

3 |

|

末子・愛久系(種市氏) |

愛久 |

500石 |

種市氏を称す。 |

5 |

|

養子・信景(桜庭光康の子) |

信景(直吉) |

|

大坂の陣で豊臣方に与し、戦後処刑。 |

3 |

引用文献

- 北信愛(きた のぶちか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8C%97%E4%BF%A1%E6%84%9B-1069433

- 南部家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/30373/

- 北信愛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E4%BF%A1%E6%84%9B

- 第88回:剣吉城(北信愛が治めた地) https://tkonish2.blog.fc2.com/blog-entry-92.html

- 北氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B0%8F

- 八幡平市博物館往時を知る資料20点 公用日記など展示 - 近世こもんじょ館-【とぴっくす館】 https://www.komonjokan.net/cgi-bin/komon/topics/topics_view.cgi?mode=details&code_no=335&start=

- 北秀愛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%A7%80%E6%84%9B

- 北氏(きたうじ) -人名の書き方・読み方 わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8C%97%E6%B0%8F

- 九戸政実の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%88%B8%E6%94%BF%E5%AE%9F%E3%81%AE%E4%B9%B1

- ゲーム開発の道標(企画から完成まで)その3・ゲームに必要な情報収集をする - note https://note.com/tsukerat_games/n/n7773d2c7a142

- 北信愛 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KitaNobuchika.html

- 花巻城(陸奥国・岩手県花巻市) | おしろまなぶ の お城を学ぼう https://ameblo.jp/castle-manabu/entry-12193789098.html

- 花巻城の夜討ち - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%B7%BB%E5%9F%8E%E3%81%AE%E5%A4%9C%E8%A8%8E%E3%81%A1

- www.city.hanamaki.iwate.jp https://www.city.hanamaki.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/020/kiyou15.pdf

- 花巻史談会 花巻城周辺入門 https://www4.hp-ez.com/hp/hanasidan/page16

- 人物 逸話とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%BA%E7%89%A9+%E9%80%B8%E8%A9%B1

- 金沢城シンポジウム「近世城郭 金沢城の成立-本丸御殿の時代-」 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/61/61577/122072_1_%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%80%E8%A6%81%E9%87%91%E6%B2%A2%E5%9F%8E%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%AC%AC19%E5%8F%B7.pdf

- 剣吉城の見所と写真・全国の城好き達による評価(青森県南部町) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/4007/

- 花巻城本丸跡内容確認調査の結果をお知らせします(平成30年度 ... https://www.city.hanamaki.iwate.jp/bunkasports/bunka/1019886/bunkazai/1008666.html

- 花巻城本丸跡内容確認調査の結果をお知らせします(令和5年度) https://www.city.hanamaki.iwate.jp/bunkasports/bunka/1019886/bunkazai/1021003.html

- 円城寺門(花巻城) | 観る【花巻観光協会公式サイト】 https://www.kanko-hanamaki.ne.jp/spot/article.php?p=158

- www.city.hanamaki.iwate.jp https://www.city.hanamaki.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/241/dayori_71.pdf

- 【雄山寺】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_03205ag2132040350/

- 【花巻市博物館】テーマ展「北松斎と南部政直―その足跡をたどる―」 https://www.kanko-hanamaki.ne.jp/event/event_detail.php?id=1105

- 令和5年度テーマ展「北松斎と南部政直―その足跡をたどる―」 - 花巻市 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/bunkasports/bunka/1019887/1008981/1009868/1021067.html

- 感 謝 胸 に 旅 立 - 八幡平市 https://www.city.hachimantai.lg.jp/uploaded/attachment/1624.pdf

- 50KB - 八幡平市 https://www.city.hachimantai.lg.jp/uploaded/attachment/1635.txt