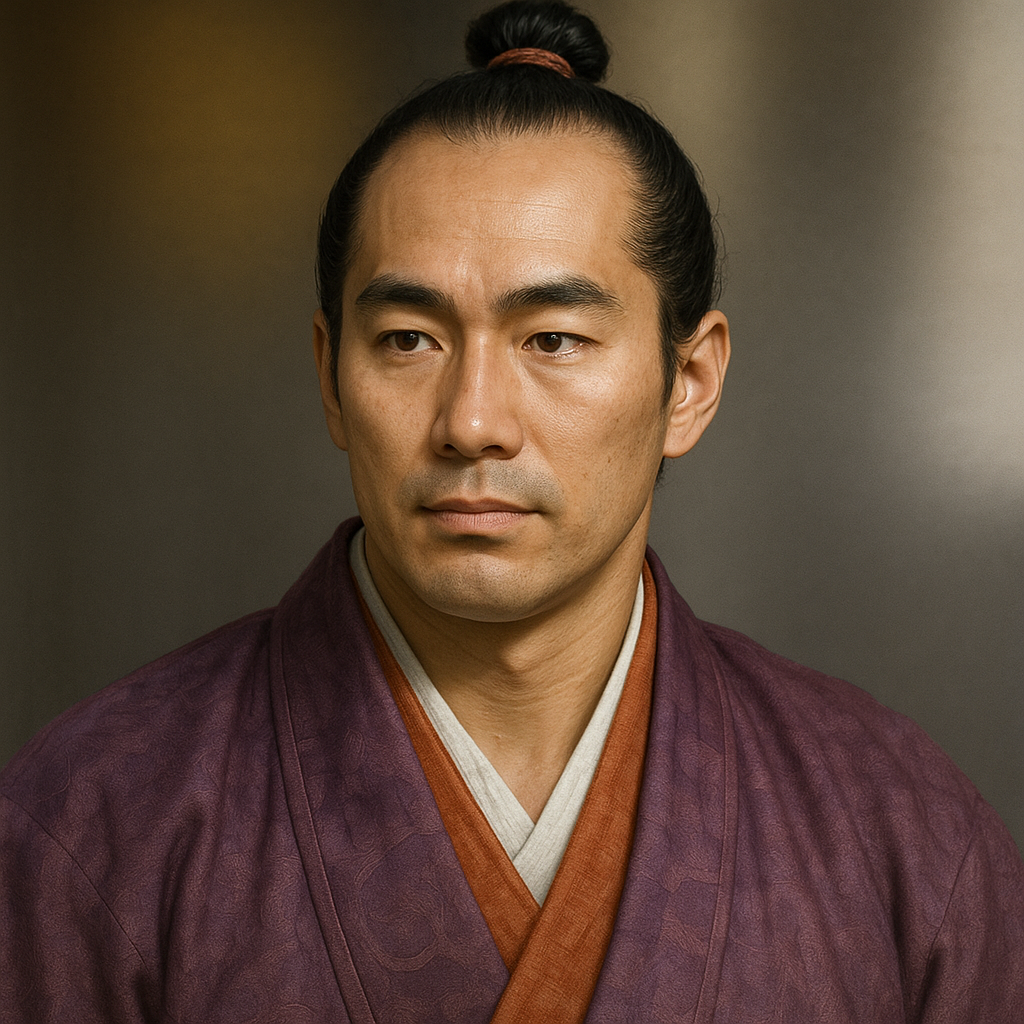

十河存保

十河存保は三好実休の次男。叔父一存の養子となり十河家を継ぐ。長宗我部元親と戦い、織田・豊臣に臣従。戸次川の戦いで戦死し、十河家は没落した。

十河存保 – 戦国乱世、三好一族の興亡と四国の動乱を生きた将

序章:十河存保 – 戦国乱世に翻弄された三好一族の将

十河存保の概略と戦国時代史における位置づけ

十河存保(そごう まさやす、天文23年(1554年) – 天正14年12月12日(1587年1月20日))は、戦国時代から安土桃山時代にかけて阿波国・讃岐国を拠点に活動した武将である 1 。彼は、かつて畿内に強大な勢力を誇った三好氏の一族として生まれ、長宗我部元親による四国統一の動きに最後まで激しく抵抗した人物として歴史に名を刻んでいる。その生涯は、織田信長、豊臣秀吉といった中央の天下人の動向に大きく左右され、まさしく戦国時代の四国における地域勢力の興亡、そして中央集権化の波に翻弄される地方武将の運命を象徴するものであった。彼の生きた時代は、三好氏の勢力が急速に衰退し、織田信長が台頭、そして豊臣秀吉による天下統一事業が進展するという、まさに戦国時代の大きな転換期と重なっている。この事実は、存保が個人の武勇や戦略だけでは抗い難い、より大きな歴史の潮流の中で活動したことを示唆している。

本報告書の構成と目的

本報告書は、現存する史料に基づき、十河存保の出自、名門十河家の家督を相続した経緯、阿波・讃岐を舞台とした長宗我部元親との熾烈な軍事活動、織田信長および豊臣秀吉という中央政権との関わり、そしてその悲劇的な最期に至るまでを詳細に記述することを目的とする。さらに、彼の人物像、家族構成、家臣団についても可能な限り明らかにし、戦国時代史における十河存保の歴史的意義を多角的に考察する。彼の長宗我部元親への抵抗は、中央集権化の波に対する四国地域の独自勢力の最後の抵抗の一つとして捉えることができ、その過程と結末は、戦国時代における地域権力の限界を浮き彫りにしている。

表1:十河存保 略年表

十河存保の生涯における主要な出来事を以下に略年表として示す。これにより、彼の活動の全体像と時代の変遷との関わりを概観することができる。

|

和暦 |

西暦 |

年齢 |

出来事 |

関連人物 |

主要関連資料ID |

|

天文23年 |

1554年 |

1歳 |

三好実休の次男として誕生 |

三好実休、小少将(母とされる) |

1 |

|

永禄4年 |

1561年 |

8歳 |

叔父・十河一存死去。一存の養子となる形で十河家家督相続の途が開かれる |

十河一存、三好義継 |

1 |

|

永禄5年 |

1562年 |

9歳 |

父・三好実休、久米田の戦いで戦死 |

三好実休、畠山高政、六角義賢 |

1 |

|

永禄11年 |

1568年 |

15歳 |

十河家当主として史料に初見(『己行記』) |

|

3 |

|

元亀2年 |

1571年 |

18歳 |

「(孫六郎)存康」として古文書に初見 |

|

3 |

|

天正元年 |

1573年 |

20歳 |

織田信長に降伏 |

織田信長 |

1 |

|

天正5年 |

1577年 |

24歳 |

実兄・三好長治、長宗我部元親らに敗れ自害 |

三好長治、長宗我部元親、細川真之 |

1 |

|

天正6年 |

1578年 |

25歳 |

阿波勝瑞城に入り、三好家勢力回復を目指す。信長の援助下で有利に戦う |

織田信長 |

1 |

|

天正10年 |

1582年 |

29歳 |

2月:織田信長の四国方面軍の先鋒として活動<br>6月:本能寺の変、織田信長死去<br>8月:中富川の戦いで長宗我部元親に大敗、勝瑞城陥落、讃岐へ敗走 |

織田信長、長宗我部元親 |

1 |

|

天正11年頃 |

1583年頃 |

30歳 |

「存保」さらに「義堅」と改名か |

|

3 |

|

天正12年 |

1584年 |

31歳 |

6月:讃岐十河城、虎丸城などが長宗我部元親に攻められ陥落(異説あり)。大坂の羽柴秀吉を頼る |

長宗我部元親、羽柴秀吉 |

1 |

|

天正13年 |

1585年 |

32歳 |

6月:羽柴秀吉の四国征伐に従軍。旧領讃岐十河3万石を回復 |

羽柴秀吉、仙石秀久 |

1 |

|

天正14年 |

1586年 |

33歳 |

九州征伐に従軍<br>12月12日(1587年1月20日):戸次川の戦いで島津家久軍に敗れ戦死 |

仙石秀久、長宗我部信親、島津家久 |

1 |

第一章:出自と十河家相続

三好実休の次男としての誕生と三好一族の背景

十河存保は、天文23年(1554年)、三好長慶の弟であり、阿波国を拠点として兄を支えた三好実休(みよし じっきゅう、義賢とも)の次男として生を受けた 1 。母は岡本牧西の娘・小少将とされているが 1 、存保の兄である三好長治とは異母兄弟であったとする説も近年の研究では提示されている 3 。

存保が生まれた頃の三好氏は、長兄である三好長慶を中心に、畿内から四国東部にかけて広大な勢力圏を確立し、室町幕府の政治をも左右するほどの権勢を誇っていた 4 。実父・実休は、長慶政権において阿波国を統治し、軍事面でも中核を担うなど、長慶の最も信頼する弟の一人としてその覇業を支えた 4 。長慶は、阿波に実休、淡路には安宅冬康(あたぎ ふゆやす)、そして讃岐の有力国人である十河氏には末弟の十河一存(そごう かずまさ)をそれぞれ養子として送り込む戦略的な配置を行い、四国東部における三好家の支配体制を盤石なものにしようと図っていた 7 。この戦略は、一族の結束と軍事力を背景としたものであり、当時の三好氏の勢いの象徴でもあった。

叔父・十河一存の養子となった経緯と十河家家督相続

存保の運命が大きく動いたのは、永禄4年(1561年)3月のことである。叔父であり、讃岐国十河城を本拠とする十河氏の当主であった十河一存が急死した 1 。一存は、その勇猛さから「鬼十河」と敵味方から恐れられた武将であり、三好家の讃岐支配における重要な柱であった 7 。

さらに追い打ちをかけるように、永禄6年(1563年)8月には、三好長慶の嫡男であり、三好本家の後継者と目されていた三好義興(よしおき)までもが若くして病没してしまう 1 。この事態を受け、本来十河家の嫡子であった一存の子・重存(しげあり、後の三好義継)が、三好本家の家督を継承することになった。その結果、空位となった十河家の家督を、存保が一存の養子という形で継承することになったのである 1 。当時、存保はまだ幼く、阿波三好家の家督を継いだ実兄の三好長治も同様に年少であったため、父・実休の旧臣であった篠原長房(しのはら ながふさ)らが後見役として、幼い兄弟と両家を支えることとなった 1 。十河家の当主としての存保の活動が史料上で確認できるのは永禄11年(1568年)のことであり、当初は「存康(ながやす)」と名乗っていたことが古文書から判明している 3 。

存保が十河家を継承した背景には、三好本家および分家における相次ぐ当主・有力者の死という、一族全体の危機的状況が存在した。これは、存保が幼少期から極めて重い責任を負わされたことを意味する。永禄4年から永禄7年というわずか数年の間に、十河一存、三好実休(存保の実父)、三好義興、そして宗家当主の三好長慶、さらには安宅冬康といった、三好一族の中核をなす人物が次々とこの世を去った 1 。この権力の空白と混乱の中で、存保は十河家の家督を、兄の長治は阿波三好家の家督を継承したが、彼らがまだ幼かったことを考えると 1 、篠原長房ら家臣団の補佐があったとはいえ、その立場は極めて不安定であったと推察される。

また、三好長慶による弟たちの養子縁組戦略 7 は、一時的に三好家の勢力圏を拡大させる効果をもたらしたが、一族内の人的資源の枯渇、すなわち相次ぐ戦死や病死により、その戦略は早い段階で破綻の兆しを見せていた。存保の養子入りも、この戦略の延長線上にあるものと見なせるが、それは既に三好家全体の衰退という大きな流れの中での出来事であった。長慶は弟たちを四国の要所に配置することで支配を固めようとしたが、一存や実休といった重要な駒を失い、さらに長慶自身も死去すると、後継者たちが幼少であったり、あるいは内部対立が生じたりする中で、養子先の家を三好本家が十分に統制することが困難になっていった。存保のケースは、まさにこの過渡期に当たり、三好家の勢力維持というよりも、むしろ縮小していく中での必死の策であった可能性が高い。

当時の阿波・讃岐の政治状況と三好家の勢力

存保が歴史の表舞台に登場した頃、阿波国は依然として三好氏の本拠地であり、勝瑞城(しょうずいじょう)がその政治・軍事の中心地であった 4 。一方、讃岐国では、守護であった細川氏の権威が失墜した後、香川氏、香西氏、安富氏、寒川氏といった国人領主たちが各地で勢力を競い合う、いわゆる群雄割拠の状態にあった 11 。三好氏は、十河一存を讃岐東部の有力国人である十河氏に養子として送り込むことで、この地域への影響力を強化し、讃岐全域への支配拡大の足掛かりとしようとしていた 7 。

しかし、三好一族の屋台骨を揺るがす事件が相次いでいた。永禄5年(1562年)には、存保の実父である三好実休が、河内国での久米田の戦いにおいて畠山高政・六角義賢連合軍に敗れ戦死 1 。さらに永禄7年(1564年)には、宗家当主の三好長慶が病没し、同年には長慶の弟である安宅冬康が長慶自身によって誅殺されるという悲劇も起こった(理由は諸説あり不明確) 4 。これらの有力な指導者たちの相次ぐ死は、三好家の結束力を著しく弱体化させ、その広大な勢力圏にも陰りが見え始めていた 4 。このような混乱と衰退の兆しの中で、若き存保は十河家の当主として、そして三好一族の一翼を担う者として、困難な時代に立ち向かわなければならなかったのである。

第二章:阿波・讃岐における死闘 – 長宗我部元親との抗争

織田信長との関係構築とその戦略的意義

三好氏は当初、畿内において織田信長と敵対関係にあった。しかし、土佐国から急速に勢力を拡大し、四国統一の野望を抱く長宗我部元親が台頭してくると、十河存保は戦略的な転換を迫られる。すなわち、長宗我部氏の脅威に対抗するため、かつての敵であった信長と結ぶ道を選んだのである 1 。天正元年(1573年)、存保は正式に織田信長に降伏し、その麾下に入った 1 。

この同盟関係は、存保にとって死活問題であった。天正5年(1577年)、実兄であり阿波三好家の当主であった三好長治が、長宗我部元親および長治の異父兄にあたる細川真之(さねゆき)の攻撃を受け、敗死するという悲劇に見舞われる 1 。兄の死後、存保は三好家の勢力回復の望みを託され、天正6年(1578年)には阿波国の拠点である勝瑞城に入り、反撃の機会を窺った。信長の支援を得た存保は、一時的に戦況を有利に進めることに成功し、この頃には阿波・讃岐における三好残存勢力の事実上の当主と見なされるようになった 1 。一説によれば、天正8年(1580年)には、信長から偏諱(へんき、名前の一字を与えること)を受け、「存保」と名乗るようになったとも伝えられている 8 (ただし、名乗りの変遷については後述の第四章で詳述する)。信長が計画した四国攻略においては、存保はその先鋒として、阿波・讃岐の両国で長宗我部軍と激しい戦いを繰り広げることとなった 1 。

存保の対長宗我部戦略は、織田信長という強力な中央権力者の後ろ盾に大きく依存していた。信長の支援下では、存保は阿波で一時的に勢力を回復し、長宗我部元親に対して有利に戦を進める場面も見られた 1 。しかし、この依存構造は、中央政局の変動に対して極めて脆弱であった。

勝瑞城、十河城、虎丸城をめぐる攻防

阿波国における三好氏の伝統的な本拠地は勝瑞城であり、存保にとっても重要な戦略拠点であった 4 。一方、讃岐国においては、十河氏伝来の十河城 8 および、後に拠点とした虎丸城(とらまるじょう) 8 が、存保の主要な居城となった。これらの城郭を拠点として、存保は長宗我部元親の侵攻に対し、文字通り死力を尽くして抵抗を続けた 1 。

しかし、戦局は厳しく、天正10年(1582年)の中富川の戦いでの決定的な敗北の後、勝瑞城は長宗我部軍の手に落ち、存保は本拠地である讃岐へと撤退を余儀なくされた 15 。讃岐の虎丸城は、十河城と共に三好方の二大拠点とされ、長宗我部軍の猛攻に晒された 17 。虎丸城のその後については諸説あり、天正11年(1583年)または天正12年(1584年)に落城したとする説 1 の他に、存保がその後も虎丸城に拠って抗戦を続けたという見解も存在する 16 。

中富川の戦い:敗北と阿波・讃岐からの撤退

天正10年(1582年)8月、阿波国の中富川において、十河存保率いる三好・十河連合軍(兵力約5,000から6,000)と、長宗我部元親率いる土佐軍(兵力約23,000から25,000)が激突した 4 。兵力において圧倒的に劣勢であった十河軍は奮戦したものの、長宗我部軍が中富川上流の堰を切り、水を放流するという策略もあって壊滅的な敗北を喫した 19 。この戦いで多くの阿波の武将が討死し、三好方の士気は大きく低下した。

大将である存保自身も討死を覚悟したが、家臣に諫められて戦場を離脱し、勝瑞城へと退却した 19 。しかし、勢いに乗る長宗我部軍の追撃は激しく、同年9月21日には勝瑞城も陥落。敗れた存保は、城を元親に明け渡し、讃岐国へと逃れた 15 。この中富川の戦いでの敗北は、阿波国における三好家の支配力をほぼ完全に喪失させる決定的なものとなった。

長宗我部元親は、巧みな外交戦略(例えば、織田信長との一時的な和睦など)と、中富川の戦いで見せた水計のような優れた軍事戦略を駆使し、着実に四国統一への歩みを進めていた 19 。存保との戦いは、元親の四国統一事業における最大の障害の一つであり、その排除に向けた元親の執念と周到な計画性、そして高い軍事的能力がうかがえる。

本能寺の変が存保に与えた影響

中富川の戦いに先立つ天正10年(1582年)6月2日、京都で本能寺の変が勃発し、織田信長が家臣の明智光秀に討たれるという衝撃的な事件が発生した 1 。この事件は、遠く四国で戦う存保の運命にも決定的な影響を及ぼした。最大の支援者であり、後ろ盾であった信長を失ったことにより、存保の勢力は著しく弱体化したのである 1 。

信長の死という報は、長宗我部元親にとっては好機であった。同年8月には、長宗我部方の香川親和(ちかかず)が、存保方であった香西佳清(こうざい よしきよ)の守る讃岐藤尾城を攻撃し、佳清は長宗我部氏に降伏。その後、十河城も長宗我部軍の攻撃を受けるなど、讃岐における存保の立場は急速に悪化の一途をたどった 1 。信長の後ろ盾を失った存保は、長宗我部氏の圧倒的な攻勢を単独で支えきれなくなり、中富川の戦いでの大敗 19 や、その後の讃岐での劣勢 1 へと繋がっていった。これは、戦国時代の地方領主が中央の有力者との関係をいかに重視し、またその関係がいかに不安定なものであったかを如実に示している。勝瑞城、十河城、虎丸城といった重要拠点を次々と失い、阿波から讃岐へと追われる存保の姿は、彼の軍事的苦境と流浪の始まりを象徴しており、後の豊臣秀吉への臣従へと繋がる伏線となった。

第三章:再起をかけた臣従 – 豊臣秀吉政権下での存保

羽柴(豊臣)秀吉への帰順とその背景

阿波国を追われ、讃岐国においても十河城や虎丸城といった拠点を失った十河存保は(諸説あるが、天正12年(1584年)6月頃とされる) 1 、もはや自力での勢力回復は困難な状況に追い込まれていた。長年にわたる長宗我部元親との戦いで兵力も領地も消耗しきっていた存保にとって、残された道は新たな庇護者を求めることであった。この時期、織田信長亡き後の中央政局において急速に頭角を現し、天下統一への道を突き進んでいたのが羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)である。存保は再起の望みをこの秀吉に託し、大坂の彼のもとへ落ち延びた 1 。この決断の背景には、失った領土を回復し、何よりも十河家を再興したいという強い願いがあったものと考えられる 18 。

四国征伐における役割と讃岐旧領の一部回復

天正13年(1585年)6月、豊臣秀吉は長宗我部元親の四国統一を阻止し、自らの支配下に置くため、大規模な四国征伐を開始した。この時、存保も秀吉軍に従軍し、雪辱を果たす機会を得た 1 。長年にわたり長宗我部氏と戦い続けてきた存保の経験と地理的知識は、秀吉軍にとって価値あるものであったと推察され、軍の案内役や先鋒部隊としての役割を期待された可能性が高い 8 。

四国征伐は秀吉軍の圧倒的な物量の前に長宗我部元親が降伏するという形で終結し、存保はこの戦いにおける軍功を認められた。その結果、かつての旧領であった讃岐国十河周辺において3万石(一説には山田郡2万石とも 17 )を与えられ、大名としての地位を回復することに成功した 1 。しかし、この再興は限定的なものであった。存保に与えられた名は「十河孫六郎」であり、三好本宗家の継承権や、かつて勢力を有した阿波国の領有は一切認められなかった 1 。その立場も、秀吉直属の大名ではなく、讃岐国を与えられた仙石秀久(せんごく ひでひさ)の与力大名というものであり 1 、かつての三好分家当主としての威光を取り戻すには程遠いものであった。これは、存保が秀吉に仕えることで「十河家再興の機会」 18 を期待したものの、実際に与えられたのは限定的なものであり、中央集権化を進める豊臣政権の厳しい現実を突きつけられた形と言える。秀吉が旧勢力の完全な復活を望まず、自身の支配体制の中に組み込むことを優先した証左であり、戦国時代の主従関係が、新たな天下人の下で再編されていく過程を如実に示している。

九州征伐への従軍と戸次川の戦いでの最期

四国平定の翌年、天正14年(1586年)、豊臣秀吉は九州の島津氏を討伐するため、大規模な九州征伐を開始した。十河存保もこの征討軍の一員として従軍することとなった 1 。

同年12月12日(天正15年1月20日とする史料もある 1 )、豊後国戸次川(へつぎがわ、現在の大野川)において、豊臣軍の先遣隊と島津家久(しまづ いえひさ)率いる島津軍が激突した(戸次川の戦い)。この戦いにおいて、豊臣軍の軍監(総大将格)であった仙石秀久は、秀吉からの援軍を待つべしという指示があったにも関わらず、これを無視して無謀な渡河攻撃を強行した 1 。長宗我部元親や存保は強く反対したが、仙石秀久は聞き入れなかったとされる。結果、島津軍の得意戦法である「釣り野伏せ」(おびき寄せて包囲殲滅する戦術)にはまり、豊臣軍は大敗を喫した 26 。

この乱戦の中、長宗我部元親の嫡男である長宗我部信親(のぶちか)と共に、十河存保も奮戦虚しく討死を遂げた 1 。享年33という若さであった 1 。存保は死に際に、「自分が亡くなったら(嫡子の千松丸を)必ず秀吉に謁見させ、十河家を存続させるように」と家臣に伝えたとされているが 3 、彼の死によってその願いは叶わず、十河家の領地は没収されてしまった。この戸次川での戦死は、軍監・仙石秀久の作戦ミスという、存保自身の直接的な責任とは言い難い要因によるものであり、彼の生涯が他者の行動や判断によって大きく左右される、ある種の悲運に彩られていたことを象徴している。自らの戦略や武勇を発揮する以前に、上官の誤った判断の犠牲となった形であり、その武将としての無念さがうかがえる。

死の直前まで十河家の存続を願っていたとされる存保の言葉 3 は、彼が背負っていた家名への責任感の強さを示している。しかし、その願いも虚しく、彼の死と共に大名としての十河家は実質的に終焉を迎えることとなった。嫡子の千松丸は後に生駒氏入封後の讃岐でわずかな捨扶持を与えられたものの、幼くして病死したと伝えられ 25 、十河家は大名の地位を失い、歴史の表舞台から姿を消すことになったのである。

第四章:十河存保の人物像と一族

通称、官途名、名乗りの変遷(存康、義堅など)

十河存保は、その生涯において複数の名称や官途名を用いている。幼名は十河千松と伝えられる 3 。最もよく知られた通称は孫六、あるいは孫六郎である 3 。

官途名としては、隼人正(はやとのかみ)、隼人佐(はやとのすけ)、河内守(かわちのかみ)、民部大輔(みんぶたいふ)、阿波守(あわのかみ)などが史料に見られる 3 。これらの官途名は、彼の立場や格式を示すものであった。

諱(いみな、実名)については、時期によって変遷が見られる。十河家当主としての活動が確認される初期には「存康(ながやす)」を名乗っており、これは元亀2年(1571年)の古文書が初出である 3 。その後、「三好存康」と三好姓を冠した名乗りも使用した。天正6年(1578年)に阿波勝瑞城に入り、三好家の実質的な当主として活動して以降は、十河姓よりも三好姓を名乗ることが多くなったとされるが、天野忠幸氏の研究によれば、「三好」姓を用いた文書の最古は天正2年(1574年)のものであり、兄・三好長治の存命中に既に三好を名乗っていた可能性も指摘されている 3 。

「存保(まさやす)」という名乗りは、天正11年(1583年)2月頃から用い始めたとされる 3 。ただし、一説には天正8年(1580年)に織田信長から偏諱を受けて名乗ったとも言われている 8 。さらに、天正11年(1583年)8月頃からは「義堅(よしかた)」という名乗りも用いている 3 。この「義堅」への改名については、羽柴秀吉が自身の甥(後の豊臣秀次)を三好一族の長老であった三好康長(やすなが)の養嗣子とし、「三好信吉(のぶよし)」と名乗らせたことに対し、存保が警戒感を強め、三好本宗家(義興・義継)ゆかりの「義」の字を加えて、自身こそが三好本宗家を継承する意思があることを表明したものとする説(天野忠幸氏)がある 3 。一方で、中平景介氏は、それ以前の文書にも「義堅」の署名があるものが存在するとし、足利義昭および毛利氏が三好氏と和睦して存保の三好氏継承を承認した際に、義昭から偏諱を得て「義堅」と改名したとする見解を採っている 3 。

これらの名乗りの変遷は、存保の政治的立場やアイデンティティの揺れ動き、あるいはその時々の戦略的な意図を反映している可能性が高い。特に「義堅」という名は、三好本宗家への意識を強く示唆しており、彼が単なる十河家の当主としてだけでなく、かつて強大な勢力を誇った三好氏の正統な後継者としての自負を持ち、それを外部に示そうとした行動と解釈できる。この名乗りの変遷は、彼の置かれた厳しい状況下での自己規定の試みとも言えるだろう。

表2:十河存保 名称・官名一覧

十河存保が使用したとされる名称および官途名を以下に一覧として示す。

|

種類 |

名称 |

確認される時期・背景・備考 |

主要関連資料ID |

|

幼名 |

十河千松 |

|

3 |

|

通称 |

孫六、孫六郎 |

生涯を通じて用いられた通称。 |

8 |

|

諱 |

存康(ながやす) |

元亀2年(1571年)初出。十河家相続後の初期の名乗り。 |

3 |

|

諱 |

存保(まさやす) |

天正11年(1583年)2月頃から使用。一説に天正8年(1580年)織田信長より偏諱。読みは「ながやす」とも。 |

3 |

|

諱 |

義堅(よしかた) |

天正11年(1583年)8月頃から使用。三好本宗家継承の意思表示(天野説)、または足利義昭からの偏諱(中平説)とされる。 |

3 |

|

姓 |

三好 |

天正6年(1578年)以降、勝瑞城入城後に多用。天正2年(1574年)の文書が最古との説も。 |

3 |

|

官途名 |

隼人正 |

|

3 |

|

官途名 |

隼人佐 |

|

3 |

|

官途名 |

河内守 |

|

3 |

|

官途名 |

民部大輔 |

|

3 |

|

官途名 |

阿波守 |

|

3 |

家族構成(妻、子、兄弟)

十河存保の家族構成については、以下の点が史料から確認できる。

- 父: 三好実休(義賢) 1 。

- 母: 岡本牧西の娘・小少将とされる 1 。ただし、前述の通り、兄・三好長治とは異母兄弟であるという説もある 3 。

- 養父: 十河一存 1 。

- 実兄: 三好長治 1 。長治の非業の死後、存保が三好勢力を実質的に率いる立場となった。

- 妻: 存保の正室に関する具体的な名前や出自を明確に記した史料は、提供された資料の範囲では見当たらない。 44 および 45 で言及されているのは養父・十河一存の妻(公卿・九条稙通の娘)であり、存保の妻ではない。また、 46 、 47 、 18 、 9 といった資料にも、存保の妻に関する直接的な情報は含まれていなかった。戦乱に明け暮れた彼の生涯を考えると、安定した家庭生活を築く余裕がなかった可能性も否定できない。

- 子: 嫡男として千松丸(せんまつまる)がいたことが確認されている 3 。また、存英(まさひで、ながひで)という子もいたとされる 3 。その他に、坂東保長(ばんどうやすなが、伊賀守)、豊前守長康(ぶぜんのかみながやす)、雅楽頭存純(うたのかみまさずみ)、村田九兵衛存継(むらたきゅうべえまさつぐ)といった名も子の名として伝えられているが、これらについては諸説あり、確実なことは分かっていない 3 。嫡子の千松丸は、存保が戸次川の戦いで戦死した後、讃岐国主となった生駒親正から2千石の捨扶持(生活扶助のための知行)を与えられたが、残念ながら幼くして病死したと伝えられている 25 。これにより、十河家の直系は途絶えたものと考えられる。

武将としての器量、伝承される逸話

十河存保の武将としての器量や具体的な性格を伝える一次史料は乏しいものの、いくつかの記録や伝承からその片鱗をうかがい知ることができる。

19歳の時に上桜城を攻め、敵の大将を討ち取ったことから「戦上手」と称されたという逸話がある 9 。これが具体的にどの戦いを指すのかについては諸説ある。天正5年(1577年)に三好長治軍(存保も参加)が篠原長房と戦った上桜城の戦い 4 が該当する可能性も考えられるが、その場合、存保の年齢は23歳から24歳となり、逸話とは若干のずれが生じる。しかし、若くして軍功を挙げたことを示す伝承として興味深い。

長年にわたり、四国統一を目指す長宗我部元親の猛攻に晒されながらも、阿波・讃岐で最後まで抵抗を続けた粘り強さは特筆に値する 9 。特に、織田信長という強力な後ろ盾を失った後も、限られた兵力で各地を転戦し、抵抗を試みたことは、彼の不屈の精神を示すものと言えよう。

豊臣秀吉の九州征伐に従軍し、戸次川の戦いで討死する際には、家臣に対して嫡子・千松丸を秀吉に謁見させ、十河家の存続を託したと伝えられている 3 。この最期の言葉からは、家名に対する強い責任感と、絶望的な状況下でも一縷の望みを捨てなかった執念が感じられる。

興味深いことに、存保は九州の豊後国(現在の大分県)で討死したにもかかわらず、その最期の地である大分県内には、彼を弔うための石碑が今も大切に残されているという 9 。また、毎年開催される「大野川合戦まつり」では、四国勢として讃岐の十河(存保)と土佐の長宗我部(信親)が共に慰霊の対象として参加しているという記録もある 9 。これは、敵味方の区別を超えて、その勇猛さや悲劇的な最期が地元の人々に何らかの感銘を与え、敬愛の念と共に記憶されている可能性を示唆している。

具体的な性格を示す直接的な史料は少ないものの、度重なる苦境にも屈せず戦い続けた粘り強さ、家名存続への強い意志、そして武将としての一定の力量は、これらの断片的な情報から十分に推察される。

家臣団に関する考察(現存資料に基づく範囲で)

十河存保自身の家臣団構成について詳細に記した史料は、提供された資料の範囲では極めて限定的である。 29 に記載されているのは、養父である十河一存の家臣団であり、これらの家臣がそのまま存保に引き継がれたかどうかは不明である。

しかし、いくつかの情報は存在する。存保と実兄の三好長治がまだ幼少であった頃には、父・実休の旧臣であった篠原長房、篠原自遁(じとん)、赤澤宗伝(そうでん)らが、阿波三好家および十河家を補佐していたことが確認されている 1 。これらの宿老たちが、若き存保の初期の統治を支えたと考えられる。

戸次川の戦いでは、存保と共に多くの家臣が討死したと推測されるが、その具体的な名前や人数を記した史料は見当たらない。しかし、 3 で「家臣に伝え戦死した」とあるように、最期まで彼に従い、その言葉を託された家臣たちがいたことは確かである。

養父・一存が「鬼十河」として家臣からの信望も厚く 9 、その家臣団に関する記述も散見されるのに対し 29 、存保自身の家臣団に関する具体的な情報が少ないのは、いくつかの要因が考えられる。第一に、存保は幼少で家督を継ぎ、その後は長宗我部氏との絶え間ない戦いに明け暮れ、阿波から讃岐へ、そして最終的には大坂へと拠点を転々とした。このような不安定な状況下では、強固で安定した家臣団を長期間にわたって形成・維持することが困難であった可能性が高い。第二に、彼の戦死によって十河家が大名として実質的に滅亡したため、家臣団に関する記録も散逸しやすかったと推測される。それでもなお、彼を支え続けた家臣たちの存在は、存保の求心力や武将としての魅力を物語るものであろう。

第五章:歴史的評価と関連史料

十河存保に関する現代の研究状況と歴史的評価

十河存保は、三好長慶や長宗我部元親といった戦国時代を代表する著名な大名と比較すると、これまで学術的な研究の蓄積が十分であるとは言い難い存在であった。しかしながら、近年の戦国史研究の深化に伴い、三好氏の終末期や四国地方の戦国時代の動向を理解する上で、彼の存在が持つ重要性が再評価されつつある 29 。

存保の生涯は、中央政局の激動と地方勢力の興亡が複雑に絡み合いながら展開した戦国時代末期の様相を、特に四国という地域を舞台として色濃く反映している。彼の行動や選択は、当時の地方領主が置かれていた厳しい状況と、それに対する彼らの対応の一端を示している。

武将としての存保に対する評価は、一概には定まっていない。長宗我部氏という強大な敵に対し、度重なる困難に直面しながらも粘り強く戦い続けたその不屈の精神と武勇を評価する声がある一方で、結果として旧領の多くを失い、最終的には家を再興することができなかったという悲劇性もまた、彼の評価から切り離せない側面である。彼の奮闘は、個人の力量だけでは抗しきれない時代の大きな流れに翻弄された、多くの戦国武将の姿を象徴しているとも言える。

関連する古文書(例:「一存存保香花料古文書」)や記録についての考察

十河存保に関する一次史料、特に彼自身の内政や人物像を直接的に詳細に伝えるものは、残念ながら限定的であると言わざるを得ない。しかし、いくつかの関連史料の存在が指摘されており、これらを丹念に読み解くことで、彼の活動の一端を垣間見ることができる。

『戦国遺文 三好氏編』などの史料集には、三好氏に関連する多数の古文書が収録されており、その中には十河存保が発給した文書や、彼に関連する記録が含まれている可能性がある 31 。これらの一次史料は、存保の具体的な軍事行動、外交交渉、あるいは限られた範囲での領地支配の実態などを明らかにする上で、極めて貴重な手がかりとなる。

また、香川県立図書館が所蔵する郷土資料の中には、「松原小助による一存存保香花料古文書」という名称の古文書の存在が記されている 33 。この文書は、讃岐の称念寺に関連するものとされ、「香花料」という言葉から、存保(あるいは養父である一存と存保の両名)による寺社への寄進や、何らかの信仰活動の一端を示すものである可能性が考えられる。ただし、この「一存存保」という表記が具体的に何を指すのか(一存と存保両名を指すのか、あるいは存保個人のことか、その活動時期など)、そして文書の具体的な内容については、現物の詳細な調査や解読が進まない限り不明な点が多い。このような史料は、彼の信仰心や地域社会との関わりを知る上で貴重な手がかりとなり得るが、その内容は依然として研究の余地を残している。

『南海治乱記』や『阿州将養記』といった軍記物語や地方の編纂史料にも、十河存保に関する記述が断片的に見られることがある 34 。これらの史料は、合戦の様子や当時の人々の噂話などを伝えている場合があり、興味深い情報を含んでいるものの、その成立年代や記述の正確性、史料的価値については慎重な検討が必要である。特に軍記物語は、後世の創作や脚色が含まれる可能性を常に念頭に置かなければならない。

存保の領地経営や具体的な施政に関する一次史料は、提供された資料の範囲では極めて限定的である 18 。これは、彼の生涯が主に長宗我部氏との軍事的な対立に終始し、安定した領国経営を行う時間的余裕がほとんどなかったことを示唆している。また、彼の死後、十河家が大名として存続しなかったため、関連史料が散逸してしまった可能性も考えられる。

三好氏および四国戦国史における存保の位置づけ

三好氏の歴史という観点から見れば、十河存保は、本家が衰退の一途をたどる中で、阿波・讃岐という三好氏ゆかりの地で最後まで抵抗を試みた一族の重要人物として位置づけられる。彼の奮闘は、かつて畿内に覇を唱えた三好氏の栄光が終焉を迎える過程を象徴するものであったと言えるだろう 43 。

四国戦国史の文脈においては、存保は長宗我部元親による四国統一事業に対する主要な抵抗勢力の一つであった。彼の敗北と死は、元親による阿波・讃岐両国の平定を事実上決定づける出来事であり、四国全体の勢力図を大きく塗り替える上で重要な転換点となった。

さらに、織田信長、そして豊臣秀吉といった中央の強大な権力と結びつくことで活路を見出そうとした彼の行動は、戦国時代末期における多くの地方領主が取った典型的な行動パターンの一つを示している。中央集権化の大きな波の中で、地方の伝統的権威がいかにして変容し、あるいは淘汰されていったかを示す一事例として、歴史学的な意義を持つ。存保の生涯は、単なる一個人の武勇伝としてではなく、戦国時代から近世へと移行する過渡期における社会構造の変化を映し出す鏡としても捉えることができるのである。

中央の歴史では影が薄い存在かもしれないが、彼が戦った地域、特に最期の地である豊後国(現在の大分県)では、その死を悼む伝承や石碑が残されていることは注目に値する 9 。これは、地域史における彼の記憶が、中央の歴史叙述における評価とは異なる形で受け継がれている可能性を示唆しており、地域における顕彰の意義を考えさせる。中央の歴史叙述では敗者として扱われがちな人物も、地域レベルでは異なる評価や記憶が存在しうるという、歴史の多層性を示す好例と言えよう。

終章:十河存保の生涯とその意義

十河存保の生涯の総括

十河存保の生涯は、戦国時代の激動と悲哀を凝縮したものであった。三好一族の斜陽期という困難な時代に生を受け、若くして名門・十河家の家督を継承した彼は、阿波・讃岐を舞台に、四国統一を目指す長宗我部元親の強大な勢力に果敢に抗し続けた。その過程で、織田信長、そして豊臣秀吉という中央の覇者たちとの関わりの中で、時には支援を受け、時には翻弄されながらも、一貫して家名の再興と領地の回復を期して戦い続けた。しかし、その志も半ばにして、天正14年(1586年)、九州豊後の戸次川の露と消えた。享年33歳という若さであった。彼の生涯は、まさに戦国乱世の非情さと、そこに生きる武将たちの過酷な運命を象徴している。

戦国時代における彼の奮闘が残した歴史的意義

十河存保の戦いは、単なる一地方武将の抵抗に留まらず、戦国時代末期における四国の政治的・軍事的状況を理解する上で不可欠な要素である。彼の執拗な抵抗は、長宗我部元親による四国統一の完成を遅らせ、結果として豊臣秀吉による四国平定を誘発する一因となった可能性も考察できる。もし存保の抵抗がなければ、四国の勢力図は異なる様相を呈していたかもしれない。

また、彼の生涯は、織田・豊臣政権による中央集権化の波が地方の伝統的権威や勢力にいかなる影響を及ぼし、それらがどのように変容し、あるいは淘汰されていったかを示す具体的な事例として、歴史学的な意義を持つ。存保は、旧来の秩序が崩壊し、新たな支配体制が構築されていく過渡期にあって、自らの家と領地を守るために必死の努力を重ねたが、最終的にはより大きな力に飲み込まれていった。

彼の生き様は、家名存続という重責を一身に背負い、激動の時代を必死に生き抜こうとした数多の戦国武将たちの姿を代弁しているとも言えるだろう。その奮闘と悲劇的な結末は、後世の人々に戦国という時代の厳しさと、そこに生きた人々の人間ドラマを強く印象づける。

存保の運命は、いくつかの大きな歴史的事件によって劇的に左右された。もし本能寺の変が起こらなければ、織田信長の支援の下で彼の立場はより強固なものとなり、四国平定の様相も大きく変わっていたかもしれない。また、もし戸次川の戦いにおける仙石秀久の指揮が異なっていれば、存保が若くして命を落とすこともなかったかもしれない。これらの歴史の「もしも」を喚起する彼の生涯は、歴史が一つの結果に収斂していく必然性だけでなく、個々の出来事や人間の判断が持つ偶然性によっても大きく左右されることを示している。

最終的に歴史の敗者となった十河存保の生涯を詳細に追うことは、勝者の視点だけでは見えてこない歴史の側面を明らかにする上で重要である。彼の苦闘、挫折、そしてわずかな希望を追い求めた姿は、戦国時代の過酷な現実と、そこに生きた人々の多様な経験、そして人間の尊厳を理解する上で貴重な示唆を与えてくれる。敗者の歴史から学ぶことの重要性を、十河存保の生涯は静かに、しかし力強く我々に語りかけているのである。

引用文献

- 十河存保- 維基百科,自由的百科全書 - 维基百科 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E5%AD%98%E4%BF%9D

- 十河存保 - 维基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E5%AD%98%E4%BF%9D

- 十河存保 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E5%AD%98%E4%BF%9D

- 阿波国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%B3%A2%E5%9B%BD

- 三好氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B0%8F

- 三好義賢とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E7%BE%A9%E8%B3%A2

- かもねのたかまつ歴史小話(7) 戦国時代の讃岐の栄枯盛衰 part.4 - 高松経済新聞 https://takamatsu.keizai.biz/column/24/

- 十河存保(そごう・ながやす) 1554~1586 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/SogouNagayasu.html

- 十河一存(かずまさ)・存保(まさやす) | 十河コミュニティセンター(香川県高松市十河地区) https://www.sogo-community.com/history/entry-1449.html

- 守護所・戦国城下町の構造と社会 - 思文閣 https://www.shibunkaku.co.jp/publishing/list/9784784218844/

- 中世後期讃岐における国人・土豪層の贈答・文化芸能活動と地域社会秩序の形成(上) https://www.takamatsu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/01/79_UG001_001-031_mizobuchi.pdf

- 香川県のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/survey/survey_kagawa.html

- 岸和田を巡る武将たちの攻防|わがまちヒストリー|岸和田市市制施行100周年 https://www.city.kishiwada.lg.jp/kinenshi/m100th_p10-11.html

- 長宗我部信親は、なぜ戸次川で討たれたのか?華々しい最期に隠された“秀吉への訴え” https://rekishikaido.php.co.jp/detail/10105

- 勝瑞時代に生きた人々 - 徳島県 https://school.e-tokushima.or.jp/es_aizumihigashi/shozui-era/

- 虎丸城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%8E%E4%B8%B8%E5%9F%8E

- www.pref.kagawa.lg.jp https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/15239/28-2busi.pdf

- 十河存保(そごう まさやす) 拙者の履歴書 Vol.319~阿波の山河に生き散る - note https://note.com/digitaljokers/n/na1ffd40cd2dd

- 中富川の合戦 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Nakatomigawa.html

- 四国攻め - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E6%94%BB%E3%82%81

- 阿波の歴史散策 ~ 中富川合戦 パートⅡ https://ameblo.jp/4451777/entry-12003269960.html

- 本能寺の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E8%83%BD%E5%AF%BA%E3%81%AE%E5%A4%89

- ailand.or.jp https://ailand.or.jp/wp-content/uploads/2023/03/1521b7be191e0a21ebc56d430720998f.pdf

- 四国国分 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E5%88%86

- 十河氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E6%B0%8F

- 戸次川の戦い(九州征伐)古戦場:大分県/ホームメイト https://www.touken-world.jp/dtl/hetsugigawa/

- 土佐の森・文芸 (戸次川の戦い) - 幕末足軽物語(南寿吉著) https://mori100s.exblog.jp/241058013/

- 七 長宗我部氏の文教 https://kokushikan.repo.nii.ac.jp/record/7804/files/1346_194X_006_03.pdf

- 十河一存 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%AD%98

- 戦国武将列伝 10 四国編 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/667/

- 戦国遺文 三好氏編 - 株式会社 東京堂出版 限りなく広がる知識の世界 ―創業135年― https://www.tokyodoshuppan.com/book/b145603.html

- 室町幕府最末期の京都支配 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/238238/1/shirin_058_3_405.pdf

- 十河郷土史 – 香川県立図書館 https://www.library.pref.kagawa.lg.jp/know/local/local_2069

- 中世後期讃岐における国人・土豪層の贈答・文化芸能活動と地域社会秩序の形成(下) https://www.takamatsu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2024/02/81_UG001_001-036_MIZOBUCHI.pdf

- 熊野別当と熊野水軍 https://lab.kuas.ac.jp/~jinbungakkai/pdf/2012/h2012_05.pdf

- 和泉守護所の位置を探る https://www.tezuka-gu.ac.jp/libresearch/kiyo/rTEZUKAYAMAGAKUIN-UNI/r42PDF/r42Morita.pdf

- 幕末・維新史上における脇町 - 徳島県立図書館 https://library.bunmori.tokushima.jp/digital/webkiyou/19/1915.htm

- 長宗我部元親|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1614

- 第4期 「竹島問題に関する調査研究」 最終報告書 - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/pref/takeshima/web-takeshima/takeshima04/kenkyuukai_houkokusho/final_report4.data/final_report_4.pdf

- 小値賀町景観計画 http://ojika.net/wp-content/uploads/2016/01/0889475ecb29e1becb176bb966432b49.pdf

- た飯尾彦六左衛門常房である。常房は京にあって八代将軍義政に仕え、書吏 - 吉野川市 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2023092000015/file_contents/11-2.pdf

- 香川県郷土教育史研究序説(一) https://www.takamatsu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/11/64-65_1_117-232_mizobuchi.pdf

- 三好宗家の足跡を追って ~十河城跡散策~ | 歴史男子(半ちゃん)が語る日常と歴史ロマン記 https://ameblo.jp/4451777/entry-12244274430.html

- 十河一存 - 维基百科 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%AD%98

- 十河一存- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%AD%98

- 〈史料紹介〉和光山天沢院長福寺所蔵の桶狭間合戦関係資料 - 名古屋城 https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/center/uploads/04_%E3%80%88%E5%8F%B2%E6%96%99%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%80%89%E5%92%8C%E5%85%89%E5%B1%B1%E5%A4%A9%E6%B2%A2%E9%99%A2%E9%95%B7%E7%A6%8F%E5%AF%BA%E6%89%80%E8%94%B5%E3%81%AE%E6%A1%B6%E7%8B%AD%E9%96%93%E5%90%88%E6%88%A6%E9%96%A2%E4%BF%82%E8%B3%87%E6%96%99_1.pdf

- 河野氏滅亡と周辺の武将たち - 東温市立図書館 https://www.toon-lib.jp/H24kounosi.pdf