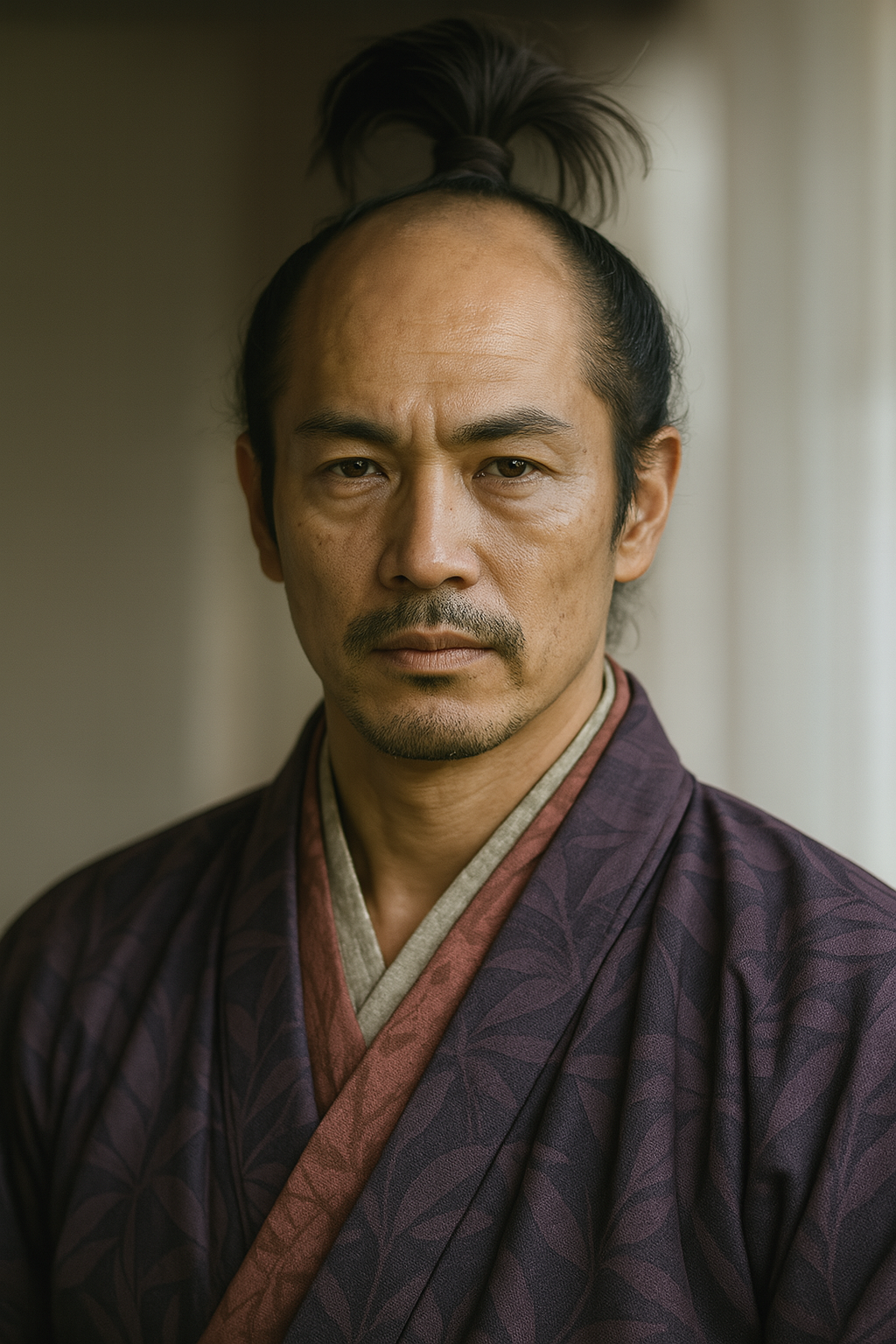

南条元続

南条元続は伯耆の国人領主。毛利氏から織田氏へ離反し、羽衣石城で吉川元春と攻防。秀吉の庇護で大名となるも病に倒れ、南条家は関ヶ原で滅亡した。

境目の領主、南条元続 ― 毛利と織田の狭間で揺れた伯耆国の雄

序章:乱世の境目・伯耆国に生きて

戦国時代の日本列島において、大国の勢力が複雑に交錯する地は「境目」と呼ばれ、そこに生きる人々は常に過酷な選択を迫られた。山陰道の中央に位置する伯耆国(現在の鳥取県中西部)は、まさにその典型であった。西からは中国地方の覇者たる毛利氏の圧力が迫り、東からは天下布武を掲げ、破竹の勢いで進撃する織田氏の勢力が伸びてくる。この二大勢力が直接衝突する最前線となった伯耆国は、大国にとって勢力拡大の要衝であると同時に、そこに根を張る国人領主にとっては、一族の存亡を賭けた綱渡りの外交と戦闘を強いられる、極めて危険な地であった 1 。

この激動の伯耆国において、東郷池の南にそびえる羽衣石城を本拠とし、東伯耆一帯に強固な勢力を築いていたのが南条氏である 3 。南条氏は単なる弱小勢力ではなく、室町時代には伯耆守護代を務めたこともある名門であり、戦国期には同族の小鴨氏や、山田氏といった周辺の有力国人と同盟関係を結び、独自の勢力圏を形成していた 3 。彼らは東郷池を中心とする水運や、古来より伯耆国で盛んであった「たたら製鉄」に由来する経済力も背景に、一定の自立性を保っていたと考えられる 3 。

しかし、毛利・織田という巨大な軍事・政治権力の前では、いかに有力な国人といえども、その選択肢は極めて限られていた。どちらの勢力に与し、あるいは抗うか。その一つ一つの決断が、一族の未来を、そして伯耆国そのものの運命を左右する。本報告書で詳述する南条元続は、まさにこの「境目」という名の舞台で、一族の存亡を賭けた激しい生涯を送った武将である。彼の人生は、一個人の伝記に留まらない。それは、戦国時代後期という巨大な変革期において、地方の国人領主が如何にして生き残りを図り、そして時代の奔流に飲み込まれていったかを示す、一つの典型的なケーススタディなのである。彼の決断と行動を追うことは、戦国史のダイナミズムを、中央の大名たちの視点からだけでなく、地方の当事者の視点から深く理解することに繋がるであろう。

第一章:南条氏の淵源と父・宗勝の時代 ― 苦難の遺産

南条氏の出自と伯耆国への土着

伯耆南条氏の歴史は、南北朝時代にまで遡る。通説によれば、出雲国守護・塩冶高貞の子である南条貞宗が、政争により父を失った後、足利義詮に仕えて功を挙げ、伯耆国に所領を得たことに始まるとされる 6 。貞治5年(1366年)、貞宗は東郷池を望む要害の地、羽衣石山に城を築き、ここを拠点として南条氏の基礎を固めた 7 。これ以前にも、伊豆国南条郷を名字の地とする藤原南家工藤氏の流れを汲む一族が、鎌倉幕府の被官として存在した記録もあり、その系譜は複雑であるが、伯耆国においては南北朝期に土着した国人領主としてその歴史を刻み始める 9 。室町時代には、守護山名氏のもとで守護代を務めるなど、伯耆国において確固たる地位を築いていたことが史料から窺える 3 。

父・南条宗勝の波乱の生涯

南条元続の父であり、南条家8代当主である南条宗勝(初名は国清、のち元清)の生涯は、まさに「境目」に生きる国人の苦難を体現したものであった 12 。宗勝が家督を継いだ16世紀前半、伯耆国は出雲から勢力を拡大する尼子氏の侵攻に晒されていた。南条氏もその強大な軍事力の前に抗うことはできず、尼子氏の傘下に組み込まれる 3 。天文9年(1540年)、宗勝は尼子軍の一員として、安芸国の毛利元就が籠る郡山城攻撃に参加させられる。しかし、この戦いで尼子軍は大敗を喫し、宗勝は敵方であった大内義隆に投降するという苦渋の決断を下した 3 。

立場を変えた宗勝は、2年後の天文11年(1542年)、今度は大内軍の先導役として尼子氏の本拠・月山富田城を攻める。しかし、この戦いもまた大内軍の惨敗に終わり、宗勝は再び敗軍の将となった 3 。二度にわたる敗北の結果、宗勝は本拠地である羽衣石城を追われ、以後約20年間に及ぶ長い流浪の生活を余儀なくされる。この間、彼は但馬の山名氏などを頼り、因幡、美作、播磨といった周辺諸国を転々としたと見られている 3 。

宗勝の運命が転機を迎えるのは、永禄5年(1562年)のことである。中国地方では尼子・大内両氏の勢力が衰え、代わって毛利元就が急速に台頭していた。宗勝は、この新たな覇者である毛利氏の支援を取り付けることに成功し、ついに本拠・羽衣石城を奪還する。長年の苦難の末に故郷へ戻った宗勝は、毛利氏の権威を背景に、周辺の国人衆を次々と被官化し、南条氏を東伯耆で最大の勢力へと成長させた 10 。毛利氏の東伯耆支配の代行者として、彼はその勢力を頂点にまで高めたのである。

しかし、その栄光は長くは続かなかった。天正3年(1575年)、宗勝は出雲の月山富田城で吉川元春らに謁見したその帰途、不慮の病により急死する 12 。この突然の死については、毛利方の重臣・杉原盛重による毒殺説が後世の書物で語られているが、これを裏付ける同時代の史料はなく、真相は定かではない 12 。

宗勝の生涯は、元続の後の決断を理解する上で決定的に重要な意味を持つ。宗勝は毛利氏の「おかげ」で本領を回復した。その一方で、彼の人生は巨大勢力に翻弄され続けた苦難の連続でもあった。この経験は、息子の元続の中に「毛利への恩義」という感情と同時に、大勢力への根深い不信感、そして自らの力で立つことへの渇望を植え付けた可能性は否定できない。そして、父の死にまつわる不審な噂は、真偽はともかくとして、元続が毛利氏から離反する際に、家中の意見をまとめ、その行動を正当化するための、極めて強力な「大義名分」として機能することになるのである。

第二章:家督相続と運命の決断 ― 毛利からの離反

元続の誕生と家督相続

南条元続は、天文18年(1549年)、父・宗勝が流浪の苦難を味わっている最中に、その嫡男として生を受けた 14 。通称を又四郎、のちに勘兵衛と称した 15 。父がようやく本拠地を回復し、南条家の勢力を再興させた矢先の天正3年(1575年)、宗勝が急死したことにより、元続は27歳で南条家9代当主の座を継ぐこととなった 12 。彼が継承したのは、父が築き上げた東伯耆最大の国人領主という地位と、毛利氏への従属という複雑な政治的遺産であった。

毛利離反への道

元続が家督を相続した時期は、日本の勢力図が大きく塗り替えられようとしていた激動の時代であった。京都を制圧した織田信長は、その勢力を西国へと伸ばし、天正4年(1576年)には毛利氏との対立が表面化する。織田軍の中国方面軍総司令官に任じられた羽柴秀吉は、播磨を平定し、因幡、そして伯耆へとその矛先を向けつつあった 3 。

このような状況下で、元続は重大な決断を迫られる。父祖伝来の領地を回復させてくれた毛利氏への恩義に報い、その一員として織田軍と戦うのか。それとも、旧来の主従関係を断ち切り、天下統一の勢いを持つ新たな覇者、織田信長に未来を賭けるのか。

数年の熟慮の末、元続は後者を選んだ。天正7年(1579年)、彼はついに毛利氏からの離反を決意し、羽柴秀吉を通じて織田方へ与することを表明する 13 。この決断の背景には、父・宗勝の死が毛利方の謀略によるものではないかという疑念があったと伝えられる 13 。これが事実であったか、あるいは離反を正当化するための巧みな口実であったかは定かではない。しかし、この「父の仇討ち」という大義名分が、毛利との関係が深い家中の古参家臣たちを説得し、意思統一を図る上で大きな役割を果たしたことは想像に難くない。離反の意思を明確に示すため、元続は領内にいた毛利方の家臣を討伐するなど、後戻りのできない軍事行動にも打って出た 16 。

この元続の毛利離反は、単なる感情的な反発や目先の利益追求から出た行動と見るべきではない。それは、旧主・毛利の勢いに陰りが見え始めた一方で、織田の力はまさに旭日の勢いであるという、冷徹な情勢分析に基づいた戦略的な賭けであった。毛利氏の広大な支配体制の一「部品」として消耗する未来よりも、新たな天下人である織田(秀吉)と直接結びつくことで、南条家を自立した大名へと飛躍させようとする野心的な試みでもあった。伯耆国が産出する鉄などの経済的基盤も、彼のその決断を後押ししたのかもしれない 4 。この決断により、南条元続は自らの運命を、そして伯耆国の未来を、織田と毛利の全面戦争という巨大な渦の中心へと投じることになったのである。

第三章:羽衣石城の攻防 ― 秀吉の救援と戦略的価値

南条元続の離反は、毛利氏にとって山陰戦線の維持を揺るがす重大事であった。毛利輝元は、一族の重鎮であり、山陰方面の軍事を一手に担う猛将・吉川元春を鎮圧に派遣。これにより、元続の本拠・羽衣石城は、中国地方最強と謳われた吉川軍の猛攻に晒されることとなる 16 。

吉川元春の猛攻と秀吉の救援

天正8年(1580年)から、元続は弟で岩倉城主の小鴨元清と連携し、吉川軍の侵攻に抵抗した 21 。しかし、戦況は芳しくなく、翌天正9年(1581年)、羽柴秀吉が因幡鳥取城を兵糧攻めにしている間、南条氏は孤立無援の戦いを強いられていた 16 。

同年10月、鳥取城が凄惨な飢餓の末に落城すると、吉川元春はその全軍を東へ転進させ、裏切り者である南条氏の息の根を止めるべく、羽衣石城に殺到した 18 。まさに絶体絶命の危機に瀕した元続・元清兄弟は、鳥取城攻略を終えて姫路への帰陣準備を進めていた秀吉に使者を送り、必死の救援を要請した 18 。

この要請に対し、秀吉は驚くべき速さで応えた。彼は数万と号する大軍を率いて自ら伯耆へと取って返し、元春の軍勢と対峙したのである。この迅速な行動の背景は、織田信長の伝記である『信長公記』に記されている。そこには、秀吉が「(南条兄弟が)眼前に攻め殺されては、都鄙の口難、無念の至り(目の前で味方が攻め殺されるのを見過ごしては、世間の評判も悪く、無念である)」と考え、救援を決意したとある 18 。これは単なる同情や義侠心からではない。織田方についた者を、信長は見殺しにしない。この事実を天下に示すことで、他の毛利方の国人たちの寝返りを誘うという、高度な政治的・戦略的計算が働いていた。

秀吉は、羽衣石城の南方に位置する十万寺山に本陣を構え、馬ノ山に布陣する吉川元春と対峙した 18 。近年の研究でその存在が注目される「十万寺山陣城」は、この時に秀吉が築いたものと考えられている 16 。この陣城は、曲輪を土塁で囲み、巨大な堀切を設けるなど、当時の最新技術である織豊系城郭の特徴を備えており、秀吉の先進的な築城術を物語る 16 。秀吉が、元続の籠る羽衣石城に合流するのではなく、それを見下ろす戦略的優位な地点に新たな拠点を築いたことは、単に南条氏を救出するだけでなく、彼らを自らの強力な管理下に置き、伯耆支配の主導権を握ろうとする明確な意図があったことを示唆している。

秀吉は兵力で勝りながらも、百戦錬磨の吉川軍との直接対決という大きな損害を伴う選択を避けた。その代わりに、峰伝いに兵糧や弾薬を羽衣石城へと運び込む兵站作戦を展開し、籠城する南条軍の士気を回復させることに成功する 18 。戦略目的を達成した秀吉と、鳥取城を失い、秀吉本隊の出現によって戦線維持が困難となった元春は、互いに睨み合った末、兵を引いた。

一時的な落城と領地回復

しかし、秀吉という巨大な後ろ盾が去った後も、毛利方の圧力は続いた。天正10年(1582年)、本能寺の変の直前、羽衣石城は吉川方の武将・山田重直の攻撃によりついに落城し、元続は再び流浪の身となり、播磨国へと逃亡を余儀なくされた 13 。

彼の運命が再び好転するのは、本能寺の変後に秀吉が天下人の地位を継承し、毛利氏と和睦交渉を進めた結果であった。秀吉は、かつて自らの威信をかけて救出した南条氏を見捨てなかった。天正12年(1584年)から翌年にかけて行われた領土交渉(中国国分)において、南条氏の伯耆国における旧領回復が認められ、元続は再び羽衣石城主として返り咲いたのである 13 。

以下の表は、この複雑な攻防戦の推移を時系列で整理したものである。

|

年月 |

南条方の動向 |

毛利方の動向 |

織田・豊臣方の動向 |

概要 |

関連史料 |

|

天正7年 (1579) |

毛利氏から離反し、織田方へ与する。領内の毛利方を討伐。 |

|

羽柴秀吉に属す。 |

南条元続、毛利氏から離反。 |

13 |

|

天正8年 (1580) |

弟・小鴨元清と共に八橋城などを攻撃するも敗退。 |

吉川元春が伯耆へ侵攻。各地で南条方と交戦。 |

秀吉、因幡へ進出。 |

吉川元春の伯耆侵攻開始。 |

16 |

|

天正9年 (1581) 10月 |

吉川軍に包囲され、絶体絶命の危機に。秀吉に救援を要請。 |

鳥取城落城後、全軍を羽衣石城へ向ける。馬ノ山に布陣。 |

鳥取城を落城させる。元続の要請に応じ、伯耆へ急行。十万寺山に布陣。 |

秀吉、羽衣石城を後詰。兵糧補給に成功し、両軍撤退。 |

18 |

|

天正10年 (1582) |

|

山田重直らが羽衣石城を攻撃。 |

(本能寺の変) |

羽衣石城落城。元続は播磨へ逃亡。 |

13 |

|

天正12-13年 (1584-85) |

羽衣石城へ復帰。 |

|

秀吉と毛利の和睦交渉(中国国分)。 |

秀吉の裁定により、東伯耆三郡の領有が確定し、元続は城主に返り咲く。 |

13 |

この一連の攻防は、南条元続の武将としての粘り強さを示すと同時に、彼の運命が、秀吉の対毛利戦略という、より大きな枠組みの中で決定づけられていたことを明確に物語っている。

第四章:豊臣政権下の大名として ― 栄光と役割

領地の確定と大名への道

羽柴秀吉と毛利氏との間で和睦が成立し、天正13年(1585年)に「中国国分」と呼ばれる領土画定が行われると、南条元続の地位は劇的に向上した。伯耆国東部の河村、久米、八橋の三郡(ただし要衝の八橋城は除く)が正式に南条領として安堵され、彼は毛利氏の支配下にある一国人から、天下人・秀吉に直接仕える独立した大名へと飛躍を遂げたのである 16 。その所領は4万石、あるいは6万石ともいわれ、これにより南条家は名実ともに関白豊臣政権を構成する大名の一員となった 15 。この栄達を象徴するように、天正15年(1587年)7月には、元続は朝廷から従五位下・右衛門尉の官位を授けられている 15 。これは、彼が単なる地方の武人から、中央政権の位階秩序に組み込まれた公的な存在となったことを意味していた。この頃、彼は「直秀」という別名も使用している 24 。

天下統一事業への貢献

豊臣大名となった元続には、秀吉が推し進める天下統一事業への軍役奉仕が義務付けられた。これは、かつて毛利氏の一員として動員されたのとは異なり、天下人への直接の忠誠を示すための重要な役割であった。

- 九州征伐(1587年) : 元続は秀吉の九州平定に従軍し、島津氏との戦いで戦功を挙げたと記録されている 14 。この戦役では、弟の小鴨元清も日向国の高城包囲戦において島津軍の夜襲を撃退するという武功を立てており、兄弟で豊臣軍の一翼を担って活躍した 21 。

- 小田原征伐(1590年) : 天下統一の総仕上げとなる北条氏攻めにおいても、元続は軍勢を率いて参陣した。後述するように、この時すでに彼は重い病を患っていたが、病身を押しての出陣であった 15 。これは、軍役を免除されることが即ち、政権内での影響力の低下、ひいては改易に繋がりかねないという、豊臣政権下の大名が置かれた厳しい現実を反映した行動であった。

領国経営

軍役の傍ら、元続は領主として自らの領国の安定化にも努めていた。倉吉の大日寺を修造したり、三徳山三仏寺の文殊堂を修営したりと、寺社勢力との関係維持に配慮した記録が残っている 16 。また、領民間の山林の所有権を巡る争いを裁定するなど、地域の秩序を維持するための司法権を行使しており、領主としての統治活動を着実に行っていたことが窺える 16 。

元続の毛利離反という「賭け」は、結果的に南条家を国人から大名へと押し上げる大成功をもたらした。これは戦国乱世の「下剋上」の一つの形と言えるだろう。しかし、その栄光は、あくまで秀吉という強大な庇護者の存在を前提としたものであった。九州や小田原への従軍は、単なる軍事行動ではなく、中央政権との繋がりを再確認し、自らの地位を保障してもらうための不可欠な「儀式」としての意味合いを強く持っていた。元続が手にした栄光は、常に天下人の意向という、自らの力ではコントロールできない要素に左右されるという脆弱性を内包していたのである。彼の生涯は、戦国時代の国人が大名化していく過程で、いかにして自立性を失い、巨大な中央集権体制に組み込まれていったかという、歴史の大きな転換点を体現している。

第五章:病、そして弟・元清との共闘

豊臣大名として栄光の道を歩み始めた南条元続であったが、その晩年は病との闘いの連続であった。彼を襲ったのは「中風」、現代でいう脳卒中に類する病であったと考えられている 15 。戦国武将にとって、当主の健康は単なる個人の問題ではなく、家臣団の動揺や他勢力からの介入を招きかねない、一族の存亡に関わる重大事であった。

弟・小鴨元清の補佐

この危機的状況において、元続を支えたのが弟の小鴨元清(南条元清)であった。元清は、東伯耆の有力国人であった小鴨氏の名跡を継承しており、南条一門の中でも屈指の実力者であった 26 。兄・元続が病で政務を思うように執れなくなると、元清がその後見役として、政治・軍事の両面にわたってその権限を代行するようになる 10 。天正16年(1588年)には、元清は兄に代わって本拠・羽衣石城の城代に就任しており、事実上、南条家の舵取りを担っていた 26 。

この兄弟の協力関係は、羽衣石城が吉川元春に攻められた際に連名で秀吉に救援を要請したことからも明らかである 18 。一方が病に倒れても、もう一方がその役割を補うという強固な連携が、激動の時代を乗り越える上で南条家の大きな力となっていた。

病身を押しての小田原出陣

兄弟の協力体制があったとはいえ、当主としての元続自身の責任が軽くなるわけではなかった。そのことを象徴するのが、天正18年(1590年)の小田原征伐への参陣である。豊臣秀吉が天下統一の総仕上げとして全大名に動員をかけたこの戦役に、元続は中風の重い身体を引きずって自ら出陣した 15 。

この行動は、単なる武将としての意地や最後の奉公といった精神論で語られるべきではない。それは、極めて政治的な計算に基づいたパフォーマンスであった。豊臣政権下において、大名がその地位を保つためには、天下人の事業に貢献できる能力と意思を常に示し続ける必要があった。病気を理由に大軍役を欠席すれば、それは「南条家はもはや政権に貢献できない」という烙印を押され、改易の口実を与えかねない危険な行為であった。元続の病身を押しての参陣は、秀吉に対して「南条家は当主が病であろうとも、天下への奉公を疎かにはしない」という強いメッセージを送るための、必死の行動だったのである。彼の痛々しい姿は、豊臣政権の支配が各大名の個人的な健康状態にまで及ぶ、いかに属人的で不安定なものであったかを浮き彫りにしている。

元続と元清の兄弟関係は、一見すると危機を乗り越えた美談として映る。しかし、その内実はより複雑な側面を孕んでいた。兄の病によって、弟の元清が事実上の最高権力者となったことは、元続の死後、その嫡男である元忠との間に深刻な対立を生む遠因となった。権力の代行は、しばしば代行者自身の野心や、次代当主との軋轢の温床となる。叔父が甥から実権を奪う、あるいはその逆という構図は、戦国時代の家督争いにおいて頻繁に見られた悲劇であった 27 。南条家もまた、その例外ではなかったのである。

終章:元続の死と南条家の終焉

元続の死と没年の異説

病と闘いながらも、巧みな政治感覚で一族を率いた南条元続であったが、その生涯は長くはなかった。通説によれば、彼は小田原征伐から帰国した翌年の天正19年7月17日(西暦1591年9月4日)に、本拠地である羽衣石城にて病没したとされる。享年43であった 14 。その亡骸は、一族の菩提寺である久米郡の定光寺と、羽衣石城下の景宗寺に葬られたと伝えられている 15 。

しかし、彼の死には異説も存在する。天正21年(1593年)2月の日付を持つ、豊臣秀吉が元続本人に宛てた書状が現存していることから、通説の1591年以降もしばらくは生存していた可能性が研究者によって指摘されている 25 。この事実は、一人の武将の正確な没年を確定することさえ、史料の断片を慎重に突き合わせなければならない歴史研究の難しさを示している。いずれにせよ、文禄・慶長の役が始まる直前には、彼はこの世を去っていたと考えられる。

後継者・元忠と叔父・元清の確執

元続の死後、家督はまだ幼い嫡男の元忠が継承した。そして、その後見役は、元続の生前から政務を代行していた叔父の小鴨元清が引き続き務めることになった 10 。しかし、かつて兄を支えたこの有能な叔父の存在は、新たな火種を生むことになる。

やがて成長した当主・元忠と、依然として家中の実権を握る後見役・元清との間には、深刻な対立が生じた。この内紛の詳細は明らかではないが、結果として元清は南条家を離れ、九州の大名である小西行長に仕えるという事態に至る 10 。一門の最有力者であり、家臣団からの信望も厚かったであろう元清の出奔は、南条家の結束力を著しく削ぎ、その政治的・軍事的能力を大きく低下させたに違いない。

関ヶ原の戦いと南条家の滅亡

元続という強力な指導者を失い、内紛によって弱体化した南条家は、慶長5年(1600年)に勃発した天下分け目の関ヶ原の戦いにおいて、致命的な判断ミスを犯す。当主・元忠は、徳川家康率いる東軍ではなく、石田三成らが主導する西軍に与することを決断したのである 29 。

この選択の背景には、旧主である毛利氏が西軍の総大将であったことや、叔父・元清が仕える小西行長が西軍の主力であったことなど、複雑な人間関係が影響したと考えられる。かつて元続が、旧主・毛利を見限って時代の潮流であった織田方についたような、冷静な戦略的判断を、若き元忠は下すことができなかった。

南条軍は西軍の一員として、伏見城攻めや大津城攻めに参加したが、9月15日の本戦において西軍はわずか一日で壊滅的な敗北を喫した 29 。敗軍となった南条元忠は改易処分を受け、父・元続が一代で築き上げた伯耆国東三郡の所領は全て没収された 30 。これにより、南北朝時代から続いた伯耆の雄、戦国大名としての南条氏は、ここに滅亡したのである。

その後の元忠の人生もまた悲劇的であった。彼は浪人となった後、豊臣秀頼に仕えて大坂城に入った。しかし、慶長19年(1614年)からの大坂の陣において、徳川方への内通を疑われ、味方の手によって大坂城内で切腹させられたと伝えられている 30 。元続が守り抜いた南条家の血脈は、その息子・元忠の代で、栄光とは程遠い形で幕を閉じたのであった。

総括:境目の領主、南条元続の歴史的評価

南条元続の生涯は、戦国乱世の最終局面における「境目」の国人領主が辿った、栄光と悲劇の軌跡を鮮やかに描き出している。彼は、西の毛利、東の織田という二大勢力の狭間で、父・宗勝が経験したような翻弄されるだけの存在に甘んじることを良しとしなかった。時代の潮流を的確に読み、旧来の主従関係を断ち切って新興の織田方へ与するという、一族の運命を賭けた大胆な戦略的決断を下した。この「賭け」は、羽柴秀吉という当代随一の政治家・軍略家の目に留まり、彼の庇護下で南条家を一国人から豊臣政権下の大名へと飛躍させるという、見事な成功を収めた。

彼の能力は、単なる武勇や時流に乗る幸運だけではなかった。父の死にまつわる疑念を大義名分として家臣団をまとめ上げ、絶体絶命の籠城戦では粘り強く抵抗し、ついには秀吉本隊の救援を引き出すなど、その行動には常に明確な政治的意図と戦略性が伴っていた。病に倒れてなお、小田原征伐に赴いた姿は、豊臣政権下における大名の立場と責任を深く理解していたことの証左である。彼は間違いなく、戦国時代が生んだ有能な領主の一人であった。

しかし、その栄光は、天下人・豊臣秀吉への絶対的な従属という、極めて脆弱な基盤の上に成り立っていた。彼一代の才覚と努力によって築かれた地位は、彼の病と早すぎる死によって、後継者と宿老の間の内紛を誘発し、脆くも崩れ去る。強力なリーダーシップを失った南条家は、関ヶ原という巨大な政治的変動期を乗り越えるための的確な羅針盤を持たず、西軍加担という誤った航路を選択し、滅亡の淵へと沈んでいった。

南条元続の物語は、我々に二つの重要な視点を提供する。一つは、戦国乱世の生存競争の厳しさと、一個人の資質が時に一族の運命を劇的に変えうるという歴史のダイナミズムである。もう一つは、その個人の力が及ばぬ、より大きな時代の構造転換の非情さである。彼が生きた時代は、群雄が割拠する流動的な社会から、強力な中央集権体制へと移行する過渡期であった。元続はその波に乗り大名となったが、その息子は新たな秩序に適応できずに淘汰された。

南条元続は、まさしく「境目」に生まれ、巨大勢力の「境目」で戦い、そして時代の「境目」にその生涯を終えた武将であった。彼の人生は、戦国という時代の光と影を一身に体現する、記憶されるべき貴重な歴史事例である。

引用文献

- 毛利・織田戦争の関連城郭-東伯耆その3「川上所在城」/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/item/1218349.htm

- 清文堂出版:大内と幕府 毛利と織田 境目地域の領主連合〈岸田裕之著〉 https://seibundo-pb.co.jp/index/ISBN978-4-7924-1521-1.html

- 南条宗勝にみる戦国武将の生き方/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/item/655467.htm

- 鳥取藩の鉄山政策 - HoukiたたらNavi. https://www.tatara-navi.com/%E4%BC%AF%E8%80%86%E5%9B%BD%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%89%E4%BA%8B%E5%85%B8/%E9%B3%A5%E5%8F%96%E8%97%A9%E3%81%AE%E9%89%84%E5%B1%B1%E6%94%BF%E7%AD%96/

- 因幡・伯耆国 刀剣たたら歴史探訪 | とっとり旅 【公式】鳥取県観光旅行情報サイト https://www.tottori-guide.jp/806/32290.html

- 南条貞宗とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%97%E6%9D%A1%E8%B2%9E%E5%AE%97

- 羽衣石城跡へのみち - 鳥取県 https://www.pref.tottori.lg.jp/93948.htm

- よみがえる城、羽衣石城 - 紀行歴史遊学 - TypePad https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2022/12/%E7%BE%BD%E8%A1%A3%E7%9F%B3.html

- 得宗被官南条氏の基礎的研究 - 創価大学 https://www.soka.ac.jp/download_file/view/c645f796-55d8-4ba3-b32f-93222356c49e/724/

- 南条氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%9D%A1%E6%B0%8F

- 小鴨氏・南条氏の再検討 https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1240030/siryou3.pdf

- 南条宗勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%9D%A1%E5%AE%97%E5%8B%9D

- 羽衣石城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E8%A1%A3%E7%9F%B3%E5%9F%8E

- 南条元続(なんじょう もとつぐ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8D%97%E6%9D%A1%E5%85%83%E7%B6%9A-1098580

- 南条元続 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%9D%A1%E5%85%83%E7%B6%9A

- 羽 衣 石 城 - 湯梨浜町 https://www.yurihama.jp/uploaded/attachment/12391.pdf

- 山中幸盛、亀井茲矩、南条元続、小鴨元清、尼子経久】【上月城の戦い】【吉川元春館】 - 週刊ビジュアル『戦国王』 https://sengoku-oh.jp/wp/?p=410

- 元春と秀吉の対陣 - 湯梨浜町 https://www.yurihama.jp/uploaded/life/5069_64356_misc.pdf

- 伯耆国たたら事典 - info-hinonohi ページ! https://www.tatara-navi.com/%E4%BC%AF%E8%80%86%E5%9B%BD%E3%81%9F%E3%81%9F%E3%82%89%E4%BA%8B%E5%85%B8/

- 羽衣石城跡(県指定史跡) - 湯梨浜町(生涯学習・人権推進課) https://www.yurihama.jp/soshiki/20/13380.html

- 小鴨元清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E9%B4%A8%E5%85%83%E6%B8%85

- 【もう一つの太閤ケ原・十万寺城】羽衣石城塞群【空から攻める山城】ドローン空撮Mavic3 The Ueshi castle - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hU5GfuTIji8

- 南条元忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%9D%A1%E5%85%83%E5%BF%A0

- 南条元続(ナンジョウモトツグ) - 戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&dictionary_no=662&bflag=1

- 南条元続とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%97%E6%9D%A1%E5%85%83%E7%B6%9A

- 南条元清(なんじょう もときよ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%8D%97%E6%9D%A1%E5%85%83%E6%B8%85-1098578

- 今川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 戦国武将に学ぶ「事業承継」、260年以上にわたる江戸幕府の礎を築き上げた徳川家康の成功理由とは? - M&A https://ma.funaisoken.co.jp/column/learn_about_business_succession_from_sengoku_warlords_what_was_the_reason_for_the_success_of_Tokugawa_Ieyasu_who_built_the_foundation_for_the_Edo_Shogunate_that_lasted_for_over_260_years

- 南条元忠とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%8D%97%E6%9D%A1%E5%85%83%E5%BF%A0

- 伯耆羽衣石城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/uesi.htm