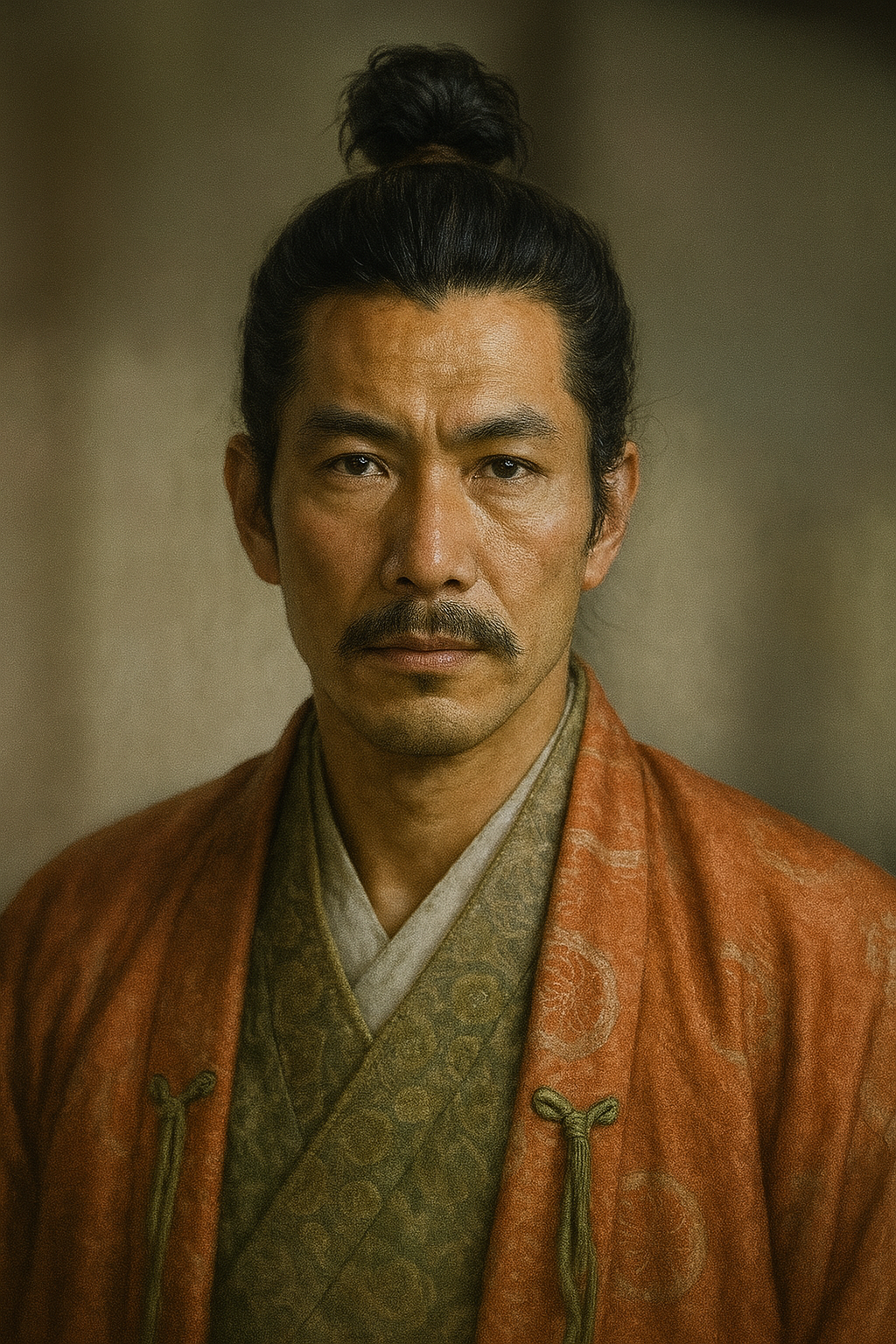

土岐政頼

土岐政頼は戦国時代の美濃守護。弟頼芸と斎藤道三に国を追われた悲劇の人物。旧来の権威が実力主義に敗れる時代の転換点を映す生涯。

美濃守護・土岐政頼の生涯 ― 名門の落日と下克上の序章

序章:悲劇の守護・土岐政頼

戦国時代の美濃国(現在の岐阜県南部)に、その名を刻む土岐政頼(とき まさより)。彼は一般に、弟の頼芸(よりのり)と、その家臣であった斎藤道三(さいとう どうさん)の策謀によって国を追われた悲劇の守護として記憶されている 1 。しかし、彼の生涯は、単なる兄弟間の骨肉の争いや、稀代の梟雄による下克上の物語に集約されるものではない。政頼の敗北は、清和源氏の嫡流という伝統的な血統的権威が、実力主義という新たな時代の価値観に凌駕されていく、時代の大きな転換点を映し出す鏡であった。

土岐政頼の人生は、室町幕府が定めた「守護」という職務そのものが内包していた構造的欠陥が、戦国の動乱の中で露呈した結果ともいえる。守護の権威は、本来、足利将軍による任命という絶対的な「後ろ盾」に依存していた 3 。しかし、応仁の乱以降、幕府の権威は著しく失墜し、守護の任命権は次第に形骸化していく 3 。その結果、守護は領国を実効支配する守護代や、土着の有力武士である国人たちの支持なくして、その地位を維持することが困難となった 6 。

このような状況下で、政頼の父・政房が、嫡男である政頼を疎んじ、次男の頼芸を寵愛したという事実は、単なる親心の問題に留まらない 8 。それは、守護家当主が、もはや家督の正統性という旧来の論理よりも、自らの意向を支持する家臣団(この場合は頼芸派)の形成を優先せざるを得ないほど、その権力基盤が脆弱化していたことの証左である。

したがって、本報告書は、土岐政頼の生涯を、彼を取り巻く美濃国の内部構造、越前の朝倉氏や尾張の織田氏といった周辺勢力との関係、そして室町幕府の権威失墜というマクロな視点から多角的に再評価するものである。彼の物語が、なぜ「正統な後継者」でありながら敗北に終わったのかを深く掘り下げることを通じて、守護体制の崩壊という時代の大きな転換点が、一人の武将の生涯に如何に凝縮されていたかを解明することを目的とする。

第一章:名門土岐氏の栄光と翳り ― 内乱前夜の美濃国

土岐政頼の時代の内乱を理解するためには、それが突発的な出来事ではなく、名門土岐氏の歴史そのものに内包された構造的な問題の帰結であったことを認識する必要がある。

土岐氏の出自と繁栄

土岐氏は、清和源氏頼光流を祖とする名門武家であり、平安時代に美濃国に土着したことに始まる 10 。鎌倉時代には源頼朝の御家人となり、南北朝時代には一貫して足利尊氏を支え、その盟友として室町幕府初代美濃守護に任じられた 11 。以来、約220年にわたり美濃を支配する礎を築いたのである。特に三代目の土岐頼康の時代には、美濃・尾張・伊勢の三国守護を兼任し、幕府の宿老として中央政界にも重きをなすなど、一族の全盛期を現出した 11 。

栄光からの転落 ― 土岐康行の乱

しかし、その栄華は長くは続かなかった。全盛期を築いた頼康が没すると、三代将軍・足利義満は、強大化しすぎた守護大名の勢力を削ぐため、土岐氏の内紛に巧みに介入する 13 。義満は、頼康の後を継いだ康行の弟・満貞の野心を利用し、康行を謀反人として討伐した(土岐康行の乱、1390年) 15 。この幕府による直接的な介入の結果、土岐氏は尾張と伊勢の守護職を失い、その勢力は美濃一国に限定され、権威は決定的に傷つけられた 13 。

守護代斎藤氏の台頭と繰り返される内紛

幕府の後ろ盾を失い、権威が低下した守護は、在京することが多いため、領国の実質的な統治を守護代に依存せざるを得なくなる 6 。美濃においては、この過程で守護代の斎藤氏が急速に力を蓄えた。特に応仁の乱(1467年-1477年)では、斎藤妙椿が西軍の主力として活躍するなど、その実力は時に主家である守護を凌駕するほどであった 10 。

力をつけた守護代は、やがて守護家の家督争いに介入し、自らにとって都合の良い候補者を擁立する「キングメーカー」としての役割を担うようになる。事実、政頼の祖父・成頼や父・政房の代にも、家督相続を巡る内紛(船田合戦など)が繰り返されており、それは土岐氏内部に分裂を厭わない権力闘争の気風が根付いていたことを示している 11 。政頼の父・政房自身も、守護代・斎藤利国(妙純)の軍事力を借りて兄の元頼を破り、守護の座に就いた経緯があった 11 。これは、守護家の当主の権威が失墜し、守護代の実力がそれを上回るという構造的矛盾が常態化していたことの証左に他ならない。

美濃国の経済的・地政学的重要性

こうした政治的混乱の一方で、美濃国は経済的に非常に豊かな地であった。古くから高級和紙である美濃紙 23 や絹織物 25 の生産で知られ、また関(現在の関市)を中心とした刀剣生産も盛んで、原料となる砂鉄や木炭といった資源にも恵まれていた 26 。後に斎藤道三が楽市楽座を実施したことからも、商業活動が活発であったことがうかがえる 27 。

この経済的な豊かさと、京都と東国を結ぶ交通の要衝という地政学的な重要性が、逆に内乱を激化させる要因となった。美濃守護の地位は、単なる名誉職ではなく、莫大な経済的利益を伴う利権の源泉であった。この大きな利権を巡って、土岐一族、守護代斎藤氏、小守護代長井氏、そして後の斎藤道三といった各勢力が、妥協の余地のない激しい争奪戦を繰り広げることになったのである。政頼と頼芸の争いは、このような複雑な背景のもとで発生した必然的な帰結であった。

第二章:兄弟相克 ― 父の寵愛が生んだ亀裂と内乱の勃発

土岐政頼の悲劇は、父である美濃守護・土岐政房が、嫡男の政頼(史料によっては頼武とも記される) 11 ではなく、二歳年下の次男・頼芸を溺愛し、正統な後継者である政頼の廃嫡を考え始めたことに端を発する 8 。この守護家の家督問題は、たちまち美濃の家臣団を二分する深刻な対立へと発展した。

派閥の形成と対立構造

この家督争いは、単なる兄弟喧嘩ではなく、守護家臣団内部の主導権争いという側面を色濃く持っていた。実態は、「守護代(斎藤氏)」と「小守護代(長井氏)」という、守護家臣団の序列一位と二位による権力闘争であり、土岐兄弟はその「神輿」として担がれたのである。

- 政頼(頼武)派 : 守護代の斎藤利良(さいとう としよし)が、正統な後継者である政頼を擁立した 8 。利良の行動は、単なる正義感からではなく、主家である斎藤宗家の家格と実権を維持し、新興勢力である長井氏の台頭を抑えるための政治的判断であったと考えられる。

- 頼芸派 : 父・政房の意向を受けた小守護代の長井長弘(ながい ながひろ)と、その配下で頭角を現しつつあった長井新左衛門尉(後の斎藤道三の父、あるいは道三自身ともされる)が頼芸を支持した 8 。彼らにとっては、守護代斎藤氏の影響力を削ぎ、自らの勢力を拡大する絶好の機会であった。守護・政房が頼芸を推した背景にも、個人的な寵愛に加え、強大化しすぎた守護代・斎藤氏を牽制するために、頼芸を担ぐ長井氏の力を利用しようという思惑があった可能性が指摘できる。

内乱の勃発と最初の亡命

両派の対立は、永正14年(1517年)、ついに武力衝突へと至った。初戦は、守護代・斎藤利良が率いる政頼派が勝利を収めた 8 。しかし、戦況は長くは続かなかった。翌永正15年(1518年)、頼芸派は尾張国(現在の愛知県西部)に亡命していた斎藤彦四郎の支援を得て勢力を盛り返し、政頼派を打ち破る 10 。

この敗北により、政頼は支持者であった斎藤利良と共に、美濃を追われることとなった。彼らが亡命先として選んだのは、越前国(現在の福井県)であった。これは、政頼の妻が越前守護・朝倉氏の出身であったという強固な姻戚関係を頼ったものであり、この越前朝倉氏との繋がりが、後の政頼の運命を大きく左右することになる 1 。

この一連の争いは、後の斎藤道三が頼芸を「神輿」として担ぎ、実権を奪い取っていく下克上の構図の、さながら予行演習であった。土岐兄弟の争いは、結果として道三に「下克上の方法論」を学習させる機会を与えてしまったとも言えるだろう。

表1:土岐兄弟家督争いの主要人物と所属勢力

|

派閥 |

主要人物 |

役職・立場 |

備考 |

|

政頼(頼武)派 |

土岐政頼(頼武) |

美濃守護・嫡男 |

正統な後継者。 |

|

|

斎藤利良 |

守護代 |

斎藤宗家当主。政頼を擁立 30 。 |

|

|

朝倉貞景・孝景 |

越前守護 |

政頼の妻の実家。強力な後援者 33 。 |

|

頼芸派 |

土岐頼芸 |

美濃守護・次男 |

父・政房の寵愛を受ける 8 。 |

|

|

土岐政房 |

前美濃守護 |

頼芸を溺愛し、内乱の原因を作る 9 。 |

|

|

長井長弘 |

小守護代 |

頼芸派の中核。斎藤氏に対抗 32 。 |

|

|

長井新左衛門尉 |

長井氏家臣 |

後の斎藤道三の父、または道三自身 8 。 |

|

|

西美濃三人衆 |

国人領主 |

稲葉良通、安藤守就、氏家直元らは当初、土岐頼芸に仕えていた 35 。 |

第三章:越前朝倉氏の支援と束の間の帰還

一度は美濃を追われた土岐政頼であったが、彼が守護の座を奪還できたのは、ひとえに外部勢力である越前朝倉氏の強力な支援があったからに他ならない。しかし、その権力基盤は極めて脆弱であり、彼の帰還は束の間のものに終わった。

朝倉氏との強固な関係

政頼にとって最大の生命線は、妻が越前守護・朝倉貞景の娘であったという強固な姻戚関係であった 34 。この関係は単なる政略結婚に留まらず、政頼を支持した守護代・斎藤利良の母も朝倉氏の出身であったことから、政頼派と朝倉氏の関係は極めて密接であったことがわかる 11 。この血縁が、朝倉氏が多大な犠牲を払ってまで政頼を支援する動機となった。

朝倉軍の介入と守護就任

永正16年(1519年)、内乱の元凶であった父・政房が死去すると、これを好機と捉えた朝倉孝景(貞景の子)は、弟の朝倉景高を総大将とする大軍を美濃へ派遣した 10 。朝倉軍は、9月の正木合戦、10月の池戸合戦などで頼芸派を立て続けに撃破し、その軍事力によって政頼は美濃への帰還を果たした。そして、ついに第10代美濃守護の座に就任したのである 1 。

守護となった政頼(この時期の文書では頼武と名乗っている)は、山県郡の大桑城を本拠とし 1 、領国支配を試みた。岐阜県歴史資料館に現存する「土岐頼武書状写」は、彼が越前との国境に近い国人・徳山氏に所領を与えることを約束した文書であり、亡命後も美濃国内に一定の影響力を行使し、自派の国人を繋ぎ止めようとしていたことを示す貴重な史料である 38 。しかし、この文書はむしろ、越前との重要な連絡路を確保する必要に迫られていた政頼の不安定な立場を物語っているとも解釈できる 38 。

頼芸派の反撃と権力の限界

政頼の権力基盤は、美濃国内の自発的な支持よりも、朝倉氏という外部の軍事力に大きく依存していた。これは、守護としての正統性を持ちながらも、領国内の求心力を欠いていたことの裏返しであり、その権力の脆弱性を示していた。案の定、頼芸を奉じる長井長弘は、大永5年(1525年)、今度は近江の六角定頼や浅井亮政といった別の外部勢力の支援を得て再蜂起する 2 。

この反撃により、守護所の福光館や斎藤氏の旧本拠地であった稲葉山城を占拠され、政頼は再び劣勢に立たされた。この時点で、土岐氏の内乱はもはや美濃一国の問題ではなく、越前・近江・尾張といった周辺大名の利害が複雑に絡み合う代理戦争の様相を呈していた。政頼は、この大国間のパワーゲームの駒となり、朝倉氏の支援が途絶えれば、たちまち立ち行かなくなるという極めて不安定な立場に置かれていたのである。

享禄3年(1530年)には、頼芸方が戦いの優位を確立し、室町幕府からも正式な美濃守護として認められた 39 。これにより、政頼は守護の座を事実上、そして最終的に失い、再び越前へ亡命したか、あるいは美濃国内での潜伏を余儀なくされたと考えられる 11 。彼の統治が「束の間」で終わったのは、必然的な結末であった。

第四章:「美濃の蝮」の胎動 ― 斎藤道三の権力掌握

土岐政頼と頼芸兄弟が30年近くにわたり繰り広げた内乱は、美濃国の伝統的な支配体制を内部から崩壊させ、権力の空白を生み出した。この混乱を最大限に利用し、歴史の表舞台に躍り出たのが、後に「美濃の蝮」と恐れられる斎藤道三であった。彼の「国盗り」は、この内乱という土壌があったからこそ可能となったのである。

権力掌握への道程

道三の出自は諸説あるが、京都の妙覚寺の僧侶から油商人を経て武士になったという、当時としては異例の経歴を持つと伝えられている 2 。当初は西村勘九郎と名乗り、頼芸派の重鎮であった小守護代・長井長弘に仕えた 2 。

道三の下克上は、段階的かつ計画的に進められた。

第一段階は、主家である長井氏の乗っ取りである。享禄3年(1530年)頃、道三(当時は長井規秀)は、自らを取り立てた主君・長井長弘を、「頼武との内通」などを口実に殺害したとされる 2。これにより長井氏の実権を掌握し、その名跡を継承した 2。

第二段階は、美濃で最も権威ある家臣の家柄である斎藤氏の名跡継承であった。天文7年(1538年)、政頼派を支持していた守護代・斎藤利良が病死し、斎藤宗家が断絶するという好機が訪れる 9 。道三はこの機を逃さず、守護代・斎藤氏の名跡を継承し、斎藤利政と名乗った。これにより、彼は美濃における最高の家格と地位を手中に収めた。

そして最終段階が、主君である土岐氏の追放であった。道三は、自らが擁立した傀儡の主君・土岐頼芸をもはや不要とみなし、次第に対立を深めていく 9 。そして天文11年(1542年)、ついに頼芸の居城である大桑城を攻撃し、彼を尾張の織田信秀のもとへと追放した 2 。これにより、道三は名実ともに美濃国主となり、一介の素浪人から一国の大名へとのし上がるという、前代未聞の「国盗り」を完成させたのである。

謀略と時代の転換

道三の成功は、単なる軍事力によるものではなく、権威の巧みな利用と、冷徹な謀略の賜物であった。彼は、頼芸の寵を得るためにその愛妾・深芳野を譲り受け(これが後に、道三の嫡男・義龍の実父は頼芸であるという説の源泉となる) 43 、美濃国内の有力国人や敵対勢力にまで娘を嫁がせる政略結婚を多用し、内部から支配を固めていった 40 。

土岐兄弟の争いが「誰が土岐氏の正統な当主か」という旧来の価値観に基づいていたのに対し、道三は「実力者が国を支配する」という全く新しい価値観で行動していた。土岐氏の内乱は、道三にとって、旧体制の有力者たちが共倒れになるのを待つ絶好の機会を提供した。彼は単に漁夫の利を得ただけでなく、内乱そのものを自らの台頭のために利用し、旧体制の崩壊を加速させたのである。政頼たちの争いは、結果として、道三という新たな時代の怪物を生み出すための産みの苦しみとなってしまった。

第五章:最後の抵抗と謎に包まれた最期

斎藤道三によって美濃国を簒奪された後も、土岐政頼(およびその一派)の抵抗は続いた。しかし、その試みは結実することなく、彼の生涯は謎に包まれた最期をもって幕を閉じる。

最後の抵抗運動

守護の座を追われた政頼は、同じく道三に追放された弟・頼芸と連携し、尾張の織田信秀や、長年の支援者である越前の朝倉孝景を後ろ盾として、道三に対する抵抗を続けた 2 。天文16年(1547年)には、道三の本拠地である稲葉山城(後の岐阜城)を攻撃するが、これは道三によって撃退され、失敗に終わった 2 。

【論点整理】土岐頼純とは誰か

この時期の抵抗運動の主体として、「土岐頼純(とき よりずみ)」という名が史料に登場する。この頼純が何者であるかについては、研究者の間でも見解が分かれている。

- 親子説 : 土岐頼武(政頼)の子が頼純であるとする説 29 。一部の系図にその記述が見られ、この説に立てば、頼純は父・政頼の跡を継いで抵抗運動を主導したことになる。大桑城は頼純が朝倉氏の支援を得て築いたという見方もある 19 。

- 同一人物説 : 政頼、盛頼、頼武、頼純はすべて同一人物の別名であるとする説 1 。活動時期や経緯が史料間で一致することから、多くの研究者はこの説を有力視している 29 。

本報告書では、複数の史料における記述の整合性から「同一人物説」がより妥当性が高いと判断する。政頼は、戦況や政治的状況に応じて、武威を強調する「頼武」や、土岐宗家の正統性を示す「頼純」といった名乗りを使い分けた可能性が考えられる。

非業の最期と毒殺説

天文16年(1547年)、長年の抵抗も虚しく、政頼(頼純)は死去した。享年49歳であったと伝えられる 1 。その死を巡っては、道三による「毒殺説」も根強く囁かれている 1 。この毒殺が歴史的事実であったかを証明する確たる証拠はない。しかし、この噂が流布したこと自体が、道三の人物像を象徴している。主君・長井長弘を殺害し、擁立した頼芸の息子たちをも死に追いやったとされる道三であれば 40 、最後の抵抗勢力の長である政頼を謀殺しても不思議ではないと、当時の人々が考えていたことの表れである。毒殺説の存在は、道三の支配が恐怖と不信に基づいていたこと、そして政頼が悲劇的な最期を遂げたという同情的な見方が当時から存在したことを示唆している。

兄弟の運命の対比

一方、兄を追い落とし、一時は守護の座に就いた弟・頼芸は、道三に追放された後、近江の六角氏や常陸国にいた弟の治頼などを頼って各地を流浪した 28 。しかし、彼は最終的に道三の死後、旧臣である稲葉一鉄の計らいで美濃に帰還を許され、天正10年(1582年)、81歳で大往生を遂げた 28 。

この兄弟の最終的な運命の対比は、戦国時代における価値観の転換を浮き彫りにする。「守護家の嫡男」という最高の名分を掲げ、最後まで抵抗を続けた政頼は志半ばで非業の死を遂げた。対照的に、兄を追い落とし、道三に利用され、国を追われるという不名誉な経歴をたどった頼芸は、和歌や鷹の絵を得意とする文化人としての一面も持ち 39 、プライドを捨ててでも時勢に適応し、有力者の庇護を求める処世術によって天寿を全うした。正義や名分を貫こうとする者が滅び、乱世を生き抜く術に長けた者が生き残る。骨肉の争いの果てに、勝者であるはずの頼芸もまた国を失い、最終的に漁夫の利を得たのは斎藤道三であったという結末は、戦国乱世の非情さと、兄弟間の争いの虚しさを強く物語っている。

第六章:土岐政頼を巡る人物と史跡

土岐政頼の生涯をより立体的に理解するためには、彼を取り巻く人物たちの動向と、その記憶を今に伝える史跡に目を向けることが不可欠である。

政頼を巡る主要人物

- 土岐頼芸(とき よりのり) : 政頼の弟にして最大のライバル。父の寵愛を背景に兄と家督を争い、斎藤道三に擁立されて守護となるが、やがて自身も道三に追放される。和歌や鷹の絵を得意とした文化人でもあった 28 。

- 斎藤利良(さいとう としよし) : 美濃守護代。斎藤宗家の当主として、守護家の正統な後継者である政頼を一貫して支持した。彼の存在が、政頼派の軍事的中核をなしたが、その死後、斎藤宗家は断絶し、道三に乗っ取られる隙を与えることになった 9 。

- 長井長弘(ながい ながひろ) : 小守護代。頼芸を擁立し、斎藤利良と対立した。一時は美濃の実権を握るほどの権勢を誇ったが、自らが取り立てた家臣・斎藤道三(長井規秀)に殺害されたとされる 32 。

- 斎藤道三(さいとう どうさん) : 「美濃の蝮」。土岐兄弟の内乱を利用して台頭し、主君殺し、名跡乗っ取りを経て美濃国主となった下克上の体現者。その娘・帰蝶(濃姫)は後に織田信長に嫁ぎ、美濃と尾張の同盟の礎となった 40 。

- 朝倉孝景(あさくら たかかげ) : 越前守護。政頼の義理の兄弟にあたり、その強力な軍事支援は、政頼が一度は美濃守護の座に就くための決定的な要因となった。彼の支援は、姻戚関係に基づくものであった 33 。

ゆかりの史跡

- 大桑城(岐阜県山県市) : 政頼が美濃に帰還した際に本拠とした山城。弟・頼芸も拠点とし、斎藤道三との間で激しい攻防が繰り広げられた 1 。

- 南泉寺(岐阜県山県市) : 土岐氏の菩提寺として父・政房が開山した寺院。政頼(頼純)の墓とされる五輪塔が残されている。また、頼芸の作と伝わる鷹の絵(市指定重要文化財)も所蔵されている 29 。敵対した兄弟が同じ寺に所縁を持つ点は興味深い。これは、滅亡した土岐氏一族の霊を敵味方の区別なく弔おうとした後世の人々の意識の表れか、あるいは斎藤氏が滅んだ後に、悲劇の正統後継者であった政頼を顕彰する動きの中で墓が建てられた可能性も考えられる。

- 法雲寺(岐阜県揖斐郡揖斐川町) : 弟・頼芸が流浪の末に帰還し、最期を迎えた寺。境内には頼芸の墓(県指定史跡)がある 28 。

- 土岐氏の祖先の墓所 : 瑞浪市にある土岐頼貞の墓 54 や、池田町にある土岐頼忠一族の墓 56 は、かつて美濃一円に勢力を誇った土岐氏の往時の権勢を今に伝えている。

結論:守護大名没落の象徴として

土岐政頼の生涯は、単なる一個人の悲劇に終わるものではない。彼の敗北は、室町時代を通じて日本の地方支配の根幹をなしてきた「守護領国制」という社会システムそのものが限界に達し、崩壊に至る過程を凝縮した、象徴的な出来事であった 3 。

政頼は、清和源氏の嫡流であり、室町幕府によって任命された美濃守護の正統な後継者であった。彼の権力の源泉は、血筋と幕府の権威という「名分」にあった。しかし、応仁の乱以降、幕府の権威が失墜した戦国の世においては、その「名分」はもはや絶対的なものではなくなっていた。代わって時代の主役となったのは、領国内の国人を着実に掌握し、経済力と軍事力という「実力」を蓄えた新たな支配者、すなわち戦国大名であった。

政頼の敗北は、この旧来の支配者(守護大名)が、新たな支配者(戦国大名)に取って代わられる時代の必然であったと言える。斎藤道三という類稀な梟雄の登場は、この時代の転換を劇的に加速させた。しかし、その下克上の土壌を準備したのは、他ならぬ土岐氏自身が、土岐康行の乱以来、百数十年にわたって繰り返してきた内部抗争であった。守護家の権威は内側から腐食し、家臣団の統制は失われ、国人たちは離反した。政頼は、自らが属する名門一族が内包していた自己破壊の力学の、最後の犠牲者だったのである。

彼の死によって、鎌倉時代から続いた美濃源氏土岐氏による美濃支配は事実上終焉を迎える。そして、彼が守ろうとした美濃国は、斎藤道三、さらにはその婿である織田信長へと受け継がれていく。土岐政頼の物語は、信長による天下統一事業の、まさに序章を飾る、時代の大きな転換点として歴史に刻まれている。

表2:土岐政頼・頼芸兄弟の家督争い関連年表

|

西暦 (和暦) |

出来事 |

主要人物 |

結果・影響 |

|

1517 (永正14) |

兄弟の家督争いが武力衝突に発展。 |

政頼、頼芸、斎藤利良、長井長弘 |

政頼派が勝利 8 。 |

|

1518 (永正15) |

頼芸派が反撃し勝利。 |

政頼、頼芸 |

政頼、越前へ亡命 10 。 |

|

1519 (永正16) |

土岐政房、死去。朝倉氏が美濃へ出兵。 |

政頼、朝倉孝景 |

政頼、美濃へ帰還し守護に就任 33 。 |

|

1525 (大永5) |

長井長弘らが再蜂起。 |

頼芸、長井長弘、浅井亮政 |

頼芸派が稲葉山城などを占拠 10 。 |

|

1530 (享禄3) |

頼芸派が優位を確立。 |

頼芸、斎藤道三(長井規秀) |

政頼、事実上守護の座を失う。道三、長井長弘を殺害か 19 。 |

|

1538 (天文7) |

守護代・斎藤利良が死去。 |

斎藤道三 |

道三、斎藤氏の名跡を継承 39 。 |

|

1542 (天文11) |

道三、頼芸を美濃から追放。 |

斎藤道三、土岐頼芸 |

道三が美濃国主となる 2 。 |

|

1547 (天文16) |

政頼(頼純)、最後の抵抗も敗死。 |

政頼(頼純)、斎藤道三、織田信秀 |

享年49。毒殺説あり 1 。 |

|

1582 (天正10) |

土岐頼芸、美濃にて死去。 |

土岐頼芸 |

享年81 50 。 |

引用文献

- 土岐政頼とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%94%BF%E9%A0%BC

- 斎藤道三(斎藤道三と城一覧)/ホームメイト https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/13/

- 守護大名と戦国武将 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/shugodaimyo-sengokubusho/

- 日本史の考え方113「なぜ守護大名は戦国大名になれないのか」 https://ameblo.jp/rekishikyoshi/entry-12587258299.html

- 守護大名(シュゴダイミョウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%88%E8%AD%B7%E5%A4%A7%E5%90%8D-77681

- 「守護大名」とは? 戦国大名との違いやその成り立ち、歴史上の有名人をチェック【親子で歴史を学ぶ】 - HugKum https://hugkum.sho.jp/520134

- 守護大名 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E8%AD%B7%E5%A4%A7%E5%90%8D

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E9%A0%BC%E8%8A%B8#:~:text=%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%94%BF%E6%88%BF%E3%81%AF%E6%AC%A1%E7%94%B7,%E8%8A%B8%E5%81%B4%E3%81%AF%E6%95%97%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%80%82

- 美濃国守護・土岐頼芸と名刀 志津/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/15062/

- 戦国!室町時代・国巡り(2)美濃編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/ndf88f88b33a5

- 美濃源氏土岐氏の歴史と文化 http://minogenji.html.xdomain.jp/page015.html

- 多治見市史から垣間見える美濃、東濃地域の土岐一族の動向についての要約 http://www.md.ccnw.ne.jp/rekishi_tajimi/tokiitizoku.html

- 土岐氏の乱(ときしのらん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%B0%8F%E3%81%AE%E4%B9%B1-104588

- 守護大名と戦国大名の違い /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/shugodaimyo-sengokudaimyo/

- 土岐康行の乱/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/57232/

- 土岐康行の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E5%BA%B7%E8%A1%8C%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 土岐氏南北朝合一まで - よしもと新聞舗:岐阜県瑞穂市情報お届けサイト http://www.yoshimoto-shinbun.com/history/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%B0%8F%E5%8D%97%E5%8C%97%E6%9C%9D%E5%90%88%E4%B8%80%E3%81%BE%E3%81%A7/

- 足利義満、有力一族・土岐氏を粛清 土岐康行の乱 - 岐阜新聞デジタル https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/242990

- 土岐氏調査・研究ノート http://minogenji.html.xdomain.jp/page076.html

- 土岐氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%B0%8F

- 守護代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E8%AD%B7%E4%BB%A3

- 美濃守護代 斎藤氏とその子孫 - 探検!日本の歴史 - はてなブログ https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/saito-inoue

- 岐阜県の産業史をたどる:自然と文化が育んだものづくりの歴史|Koma - note https://note.com/komayuya4612/n/n7f1e0164a001

- ゼロから学んでおきたい「戦国時代」《中》 - 國學院大學 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/171751

- 美濃国(ミノノクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%9B%BD-139340

- 美濃伝の基礎を築いた刀鍛冶~室町時代~/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/21478/

- 楽市楽座とは?簡単に!織田信長の目的、なぜ?政策のメリット - 戦国武将のハナシ https://busho.fun/column/rakuichi-rakuza

- 土岐家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/65379/

- 土岐頼武と政頼、頼純との関係 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/tokiyorit1.htm

- 斎藤利良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%88%A9%E8%89%AF

- 土岐頼芸はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E9%A0%BC%E8%8A%B8

- 長井長弘 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%BA%95%E9%95%B7%E5%BC%98

- 永正16年、土岐頼武を擁して美濃へ入国し、その守護就任に貢献したのは、次のうち誰か? https://ameblo.jp/muratazou6/entry-12800682066.html

- 土岐治英と越前・朝倉氏の意外な関係とは・・・? - 龍ケ崎市歴史 ... https://www.ryureki.org/%E9%BE%8D%E3%82%B1%E5%B4%8E%E3%82%88%E3%82%82%E3%82%84%E3%81%BE%E8%A9%B1%E2%85%B0-r2-%E3%82%8A%E3%82%85%E3%81%86%E3%81%BB%E3%83%BC-%E9%80%A3%E8%BC%89%E5%88%86-%E5%85%A8%EF%BC%95%E5%9B%9E/%E2%91%A1%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%B2%BB%E8%8B%B1%E3%81%A8%E6%9C%9D%E5%80%89%E6%B0%8F%E3%81%AE%E6%84%8F%E5%A4%96%E3%81%AA%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%A8%E3%81%AF/

- 【美濃斎藤家】斎藤道三と家族・家臣一覧 | 武将どっとじぇいぴー https://busho.jp/sengoku-busho-list/saito/

- 土岐頼武 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E9%A0%BC%E6%AD%A6

- 土岐頼武とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E9%A0%BC%E6%AD%A6

- 土岐頼武書状写 - 岐阜県公式ホームページ(歴史資料館) https://www.pref.gifu.lg.jp/page/129194.html

- 土岐頼芸の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/65279/

- 斎藤道三とは何者なのか~一代ではなく、二代で成し遂げた「国盗り物語」 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/7562

- 斎藤道三は二人いた!親子で成した新説「国盗り物語」 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/75390/

- 国盗り物語 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%9B%97%E3%82%8A%E7%89%A9%E8%AA%9E

- 斎藤道三の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7564/

- 土岐頼芸(ときよりのり)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E9%A0%BC%E8%8A%B8-19073

- 土岐頼芸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E9%A0%BC%E8%8A%B8

- 斎藤道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%81%93%E4%B8%89

- 第5話 番外編 斎藤道三について教えてください。 | 一般社団法人 明智継承会 https://akechikai.or.jp/archives/oshiete/410

- 美濃のマムシと呼ばれた男、斎藤道三。恐るべき下剋上の真実とは - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/76374/

- 土岐氏のその後 - 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/column-32835/

- 土岐頼芸の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/68325/

- 斎藤道三 岐阜の武将/ホームメイト https://www.touken-collection-kuwana.jp/mie-gifu-historian/gifu-saito/

- 南泉寺|観光スポット - 岐阜の旅ガイド https://www.kankou-gifu.jp/spot/detail_6016.html

- 土岐頼芸の墓(県指定・史跡 法雲寺) | 揖斐川町ホームページへようこそ https://www.town.ibigawa.lg.jp/kankoujyouhou/0000000047.html

- 土岐頼貞墓[ときよりさだのはか] - 岐阜県公式ホームページ(文化伝承課) https://www.pref.gifu.lg.jp/page/7762.html

- 土岐頼貞の墓|観光スポット - 岐阜の旅ガイド https://www.kankou-gifu.jp/spot/detail_5820.html

- 土岐頼忠並びに一族之墓 岐阜県史跡 - 池田町 https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/kankou/0000000521.html

- 国枝為助一族の墓 池田町史跡 | 岐阜県揖斐郡池田町 https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/kankou/0000000530.html