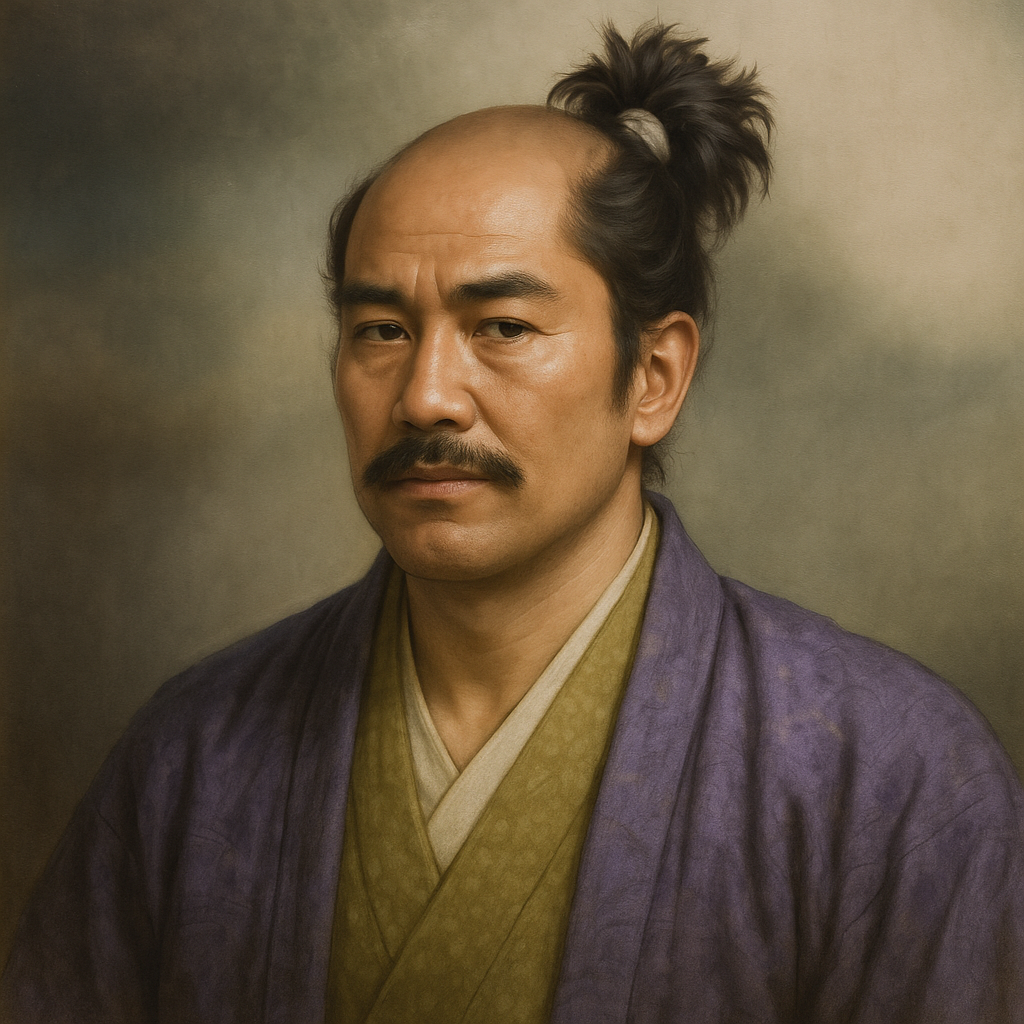

大久保忠佐

大久保忠佐は徳川家康の譜代家臣。蟹江七本槍の一人で、長篠の戦いでは信長に「膏薬武者」と称賛された。関ヶ原の戦功で沼津藩主となるも、嗣子なく改易。弟忠教が『三河物語』を著した。

大久保忠佐 詳細報告

1. はじめに

本報告書は、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将、大久保忠佐(おおくぼ ただすけ)の生涯と事績について、現存する史料に基づき詳細かつ徹底的に調査し、その人物像を明らかにすることを目的とする。大久保忠佐は、徳川家康の家臣として数多の戦功を挙げ、その剛勇ぶりは織田信長をも感嘆させたと伝えられる一方で、関ヶ原の合戦後に駿河沼津二万石の大名となるも、嗣子なく家は改易となるなど、波乱に満ちた生涯を送った人物である。

本報告書では、まず忠佐の出自と彼が属した大久保一族について概観し、次に徳川家康への臣従と初期の戦歴、主要な合戦における具体的な武功を詳述する。その後、駿河沼津藩主としての活動、そして晩年と大久保家の改易に至る経緯を明らかにする。さらに、伝わる逸話や弟・大久保忠教の著作『三河物語』における記述などを通じて、忠佐の人物像に多角的に迫る。最後に、これらの調査結果を総合し、大久保忠佐の歴史的評価を試みる。

2. 大久保忠佐の出自と大久保一族

2.1. 生誕と家系

大久保忠佐は、天文6年(1537年)に三河国で生まれた 1 。父は、徳川家康の祖父・松平清康の代から松平氏(後の徳川氏)に仕えた譜代の家臣、大久保忠員(ただかず)である 1 。母は、当代一流の文化人としても知られる右大臣・三条西公条(さんじょうにし きんえだ)の娘と伝えられている 1 。この出自は、忠佐が武門の血だけでなく、京都の公家の血も引いていたことを意味し、彼の人間形成において何らかの影響を与えた可能性が考えられる。三条西家は和歌や古典文学に秀でた名門であり、戦国武将がこうした公家と姻戚関係を結ぶことは、家格の向上や中央との文化的・政治的パイプを維持する上で戦略的な意味合いを持つことも少なくなかった。忠佐自身が文化的な活動に積極的に関与したという直接的な記録は乏しいものの、家庭環境を通じてそうした素養に触れる機会があったことは想像に難くない。

忠佐の通称は弥八郎(やはちろう)、後に治右衛門(じえもん)を称した 1 。大久保氏は、三河武士団の中核を成す名門の一つであり、代々松平家に忠誠を尽くしてきた家柄であった 3 。

2.2. 兄弟とその関係

大久保忠佐には、著名な兄弟がいる。兄は、徳川家康の腹心として数々の武功を挙げ、後に相模小田原藩の初代藩主となった大久保忠世(ただよ)である 3 。忠世と忠佐は、多くの合戦で共に戦い、その勇猛ぶりは広く知られていた 3 。

弟には、『三河物語』の著者として知られる大久保忠教(ただたか)、通称・彦左衛門(ひこざえもん)がいる 1 。忠教は、剛直な気性と数々の逸話で知られ、江戸時代を通じて講談などで人気を博した人物である。

大久保忠世、忠佐、忠教の三兄弟は、それぞれ異なる個性と能力を発揮し、徳川家の発展に大きく貢献した。長兄の忠世が政治・軍事両面で指導的な役割を担い、大久保家の筆頭として家康を支えたのに対し、次兄である忠佐は、特に戦場における勇猛果敢な働きでその名を馳せた。そして末弟の忠教は、武将としての功績に加え、『三河物語』を著すことで三河武士の精神や徳川家創業期の記憶を後世に伝えるという、独自の役割を果たした。このように、大久保一族は、兄弟それぞれの活躍を通じて、徳川家臣団の中で確固たる地位を築き、その存在感を示したと言える。彼らの異なる才能と役割分担は、一族としての多面的な貢献を可能にし、徳川政権の安定に寄与したと考えられる。

表1:大久保忠佐 略年譜

|

和暦 |

西暦 |

年齢 |

主な出来事 |

関連情報源 |

|

天文6年 |

1537 |

0 |

三河国にて大久保忠員の次男として生まれる。 |

1 |

|

弘治元年 |

1555 |

19 |

尾張蟹江城攻めに参加、「蟹江七本槍」の一人と称される。 |

1 |

|

永禄6年 |

1563 |

27 |

三河一向一揆の鎮圧戦に参加。 |

1 |

|

元亀元年 |

1570 |

34 |

姉川の戦いに参加。 |

4 |

|

元亀3年 |

1572 |

36 |

三方ヶ原の戦いに参加。 |

1 |

|

天正3年 |

1575 |

39 |

長篠の戦いに参加。兄・忠世と共に織田信長より賞賛される。 |

3 |

|

天正12年 |

1584 |

48 |

小牧・長久手の戦いに参加。 |

1 |

|

天正18年 |

1590 |

54 |

家康の関東移封に伴い、上総国茂原・高師・木崎で5000石を与えられる。 |

1 |

|

慶長5年 |

1600 |

64 |

関ヶ原の戦いでは徳川秀忠軍に属し、信濃上田城攻めに参加。 |

1 |

|

慶長6年 |

1601 |

65 |

関ヶ原の戦功により加増、駿河沼津2万石の大名となり沼津藩を立藩。三枚橋城を居城とする。 |

1 |

|

慶長18年9月27日 |

1613 |

77 |

駿河沼津にて死去。嗣子なく大久保家(沼津藩)は改易となる。 |

1 |

この年譜は、忠佐が77年という長い生涯を通じて、戦国時代後期の混乱から江戸幕府成立という激動の時代を生き抜き、数々の重要な歴史的出来事に関与したことを示している。それぞれの時期における経験が、彼の武将としての資質や人間性を形成していく上で重要な意味を持ったと考えられる。

3. 徳川家康への臣従と初期の戦歴

大久保忠佐は、幼少の頃から徳川家康(当時は松平元康)に仕えたとされる 1 。主君としては、家康の父である松平広忠、そして家康、さらにその子である徳川秀忠の三代に仕えたという記録もある 9 。

忠佐が歴史の表舞台にその名を示す最初の大きな戦いは、弘治元年(1555年)の尾張国蟹江城攻めであった。この戦いで彼は目覚ましい武功を立て、「蟹江七本槍」の一人に数えられた 1 。この「蟹江七本槍」という呼称は、その戦いで特に功績のあった七人の武将を顕彰するものであり、大久保一族からは忠佐を含め四人が選ばれたとされている 6 。これは、若き日の忠佐個人の武勇を示すと同時に、松平家(後の徳川家)における大久保一族の軍事的な重要性と影響力の大きさを物語っている。

その後、永禄6年(1563年)に勃発した三河一向一揆の鎮圧戦においても、忠佐は一揆勢と戦い、戦功を挙げた 1 。三河一向一揆は、徳川家康にとって家臣団の結束が試される深刻な内乱であり、家臣の中からも一揆側に加わる者が出るなど、極めて困難な状況であった。このような危機的状況において、忠佐が一貫して家康方として戦い、武功を立てたことは、彼の忠誠心と武将としての能力を改めて証明するものであった。兄の忠世もこの戦いで活躍したが、片目を負傷するという代償を払っている 3 。

これらの初期の戦歴を通じて、大久保忠佐は徳川家中で勇猛な武将としての評価を確立し、主君家康からの信頼を深めていった。特に「蟹江七本槍」という具体的な武名を得たことは、彼の勇名を早期に不動のものとし、その後の主要な合戦における活躍の基盤となったと言えるだろう。

4. 主要な合戦における武功

大久保忠佐は、徳川家康の主要な合戦のほとんどに従軍し、数々の武功を立てた。その勇名は、敵味方問わず知れ渡っていた。

4.1. 姉川の戦い・三方ヶ原の戦い

元亀元年(1570年)、織田信長と徳川家康の連合軍が浅井長政・朝倉義景の連合軍と激突した姉川の戦いに、忠佐は参戦している 4 。この戦いでは、兄の忠世と共に柵の外へ積極的に打って出て戦ったという記述も見られるが 5 、これは後の長篠の戦いに関する記述との混同の可能性もあり、姉川の戦いにおける忠佐個人の具体的な活躍を詳細に伝える史料は限定的である。しかし、大久保兄弟がこの戦いで活躍したことは総じて認められている 4 。

元亀3年(1572年、日本暦では元亀4年正月)には、武田信玄率いる大軍と徳川家康軍が遠江国三方ヶ原で衝突した三方ヶ原の戦いに従軍した 1 。この戦いは、徳川軍にとって壊滅的な敗北となり、家康自身も命からがら浜松城へ逃げ帰るという、生涯最大の危機であった 10 。この戦いの後、浜松城近くの犀ヶ崖(さいががけ)において、兄の忠世らが武田軍に夜襲をかけ一矢報いたという逸話が残っているが 3 、この夜襲に忠佐が直接関与したかどうかは明確ではない。

姉川の戦いや三方ヶ原の戦いは、徳川家にとって極めて厳しい戦局であり、特に三方ヶ原の戦いでの大敗は、家康と徳川家臣団に深刻な打撃を与えた。忠佐がこれらの困難な戦いを経験し、生き延びたことは、彼の武将としての技量や精神力を鍛え上げ、その後の成長の糧となったことは想像に難くない。特に、敗走の中で主君を守り、軍を立て直すことの困難さを身をもって体験したことは、彼の戦術眼や危機管理能力を磨く上で貴重な経験であったろう。

4.2. 長篠の戦いと織田信長からの賞賛

天正3年(1575年)、三河国長篠城をめぐる織田・徳川連合軍と武田勝頼軍との間で起こった長篠の戦いは、大久保忠佐の武名を一層高める決定的な戦いとなった。忠佐は兄・忠世と共にこの戦いに参加し、目覚ましい活躍を見せた 3 。

この戦いで大久保兄弟が率いた部隊は、鉄砲足軽を効果的に運用し、武田軍の勇将・山県昌景の部隊と激しく交戦し、これを打ち破るという大きな戦功を挙げた 3 。この時の大久保兄弟の勇猛果敢な戦いぶりは、同盟軍の総大将であった織田信長の目に留まった。信長は、彼らの戦いぶりを指して「あの兄弟の働きは良い膏薬(こうやく)のようだ。敵に貼り付いて離れぬ。徳川殿は実に良い家臣を持たれたものだ」と最大限の賛辞を送ったと伝えられている 7 。この「膏薬武者」という異名は、彼らの粘り強く、敵を捉えて離さない戦いぶりを的確に表現したものであり、大久保兄弟の武勇を象徴する言葉として後世に語り継がれることとなった。

この信長からの直接的な賞賛は、当時天下統一に最も近い位置にいた人物からの評価であり、大久保兄弟、とりわけ忠佐の武名を全国に轟かせる効果があった。また、この戦功により、忠佐は主君家康から褒美として法螺貝(ほらがい)を賜ったとも言われている 3 。これは主君からの武功認定の証であり、家臣としての名誉を大いに高めるものであった。長篠の戦いにおける活躍と信長からの評価は、忠佐が単なる一武将から、徳川家を代表する猛将の一人として広く認識されるに至った重要な転機であったと言える。

4.3. その他の主要合戦

長篠の戦い以降も、大久保忠佐は徳川家の主要な軍事行動に継続して参加し、その武勇を発揮し続けた。天正12年(1584年)には、豊臣秀吉との間で繰り広げられた小牧・長久手の戦いに従軍している 1 。この戦いは、徳川家康がその実力を天下に示した重要な戦いであった。

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐の結果、北条氏が滅亡し、徳川家康は関東への移封を命じられた。この際、忠佐はこれまでの功績が認められ、上総国茂原(もばら)、高師(たかし)、木崎(きさき、きざき)の地で合計5000石の所領を与えられた 1 。これは、家康が新たな領国支配体制を構築する上での重要な知行割り当ての一環であり、譜代の有力武将に対する評価を示すものであった。

そして慶長5年(1600年)、天下分け目の戦いとなった関ヶ原の合戦では、忠佐は徳川家康の嫡男・秀忠が率いる軍勢に属し、中山道を進軍した。この部隊は、道中、真田昌幸・信繁(幸村)親子が籠城する信濃国上田城の攻略を目指したが、これに手間取り、結果として関ヶ原の本戦には遅参することとなった 1 。しかし、忠佐自身はこの上田城攻めにも参加しており、徳川軍の一翼を担っていた。

これらの戦歴は、大久保忠佐が徳川家の勃興期から天下統一に至るまでの重要な局面において、常に第一線で軍事的に貢献し続けた、信頼の厚い武将であったことを明確に示している。

5. 駿河沼津藩主として

関ヶ原の戦いが徳川方の勝利に終わった後、大久保忠佐の長年にわたる軍功は報われることとなる。

5.1. 沼津藩立藩と居城

慶長6年(1601年)、大久保忠佐は関ヶ原の戦いにおける功績、およびそれまでの数々の戦における忠勤が評価され、1万5千石を加増された。これにより、以前からの所領と合わせて合計2万石となり、駿河国沼津(現在の静岡県沼津市)に転封され、沼津藩を立藩した 1 。石高が1万石を超えたことにより、忠佐は正式に大名としての列に加わることとなった 7 。これは、彼が武士としてのキャリアの頂点の一つに達し、徳川政権下で確固たる地位を築いたことを示すものであった。

沼津は東海道の要衝であり、江戸幕府にとって戦略的に重要な地点であった。このような地に譜代大名である忠佐が配置されたことは、幕府からの信頼の厚さを物語っている。忠佐は、沼津城(別名:三枚橋城)を居城とし、藩政を開始した 2 。

5.2. 藩主としての治績

大久保忠佐が沼津藩主としてどのような治績を挙げたかについては、残念ながら現存する史料からは詳細な情報を得ることは難しい。彼が藩主であった期間は慶長6年(1601年)から慶長18年(1613年)までの約12年間であり、この間に城下町の整備や検地の実施、あるいは領民のための政策をどの程度行ったのか、具体的な記録は乏しい 14 。

これは、いくつかの要因が考えられる。まず、忠佐の評価が主に戦場における武勇に向けられており、行政官としての側面があまり記録されなかった可能性である。戦国時代から江戸時代初期にかけての武将には、軍事的な功績は詳細に語り継がれる一方で、領地経営に関する記録は相対的に少ないケースも珍しくない。また、沼津藩が忠佐一代で終わり、無嗣改易という形で終焉を迎えたことも、藩政に関する詳細な記録が散逸したり、後世に十分に伝わらなかったりした一因かもしれない。

この情報の欠如は、歴史研究において常に直面する史料の限界を示す一例とも言える。忠佐が沼津の地でどのような藩政を行ったのか、その具体的な姿を完全に再現することは困難であるが、少なくとも彼は初代沼津藩主として、その地の統治を担ったことは事実である。

6. 晩年と大久保家の改易

駿河沼津藩主となった大久保忠佐であったが、その晩年には後継者問題が影を落とし、結果として彼の一代で大久保家(沼津大久保家)は改易の運命を辿ることになる。

6.1. 後継者問題と弟・忠教の辞退

大久保忠佐には実子がいなかった 1 。これは、当時の武家社会において家の存続を揺るがす重大な問題であった。忠佐はこの状況を打開するため、弟である大久保彦左衛門忠教に白羽の矢を立て、養子として沼津藩2万石を継がせようと考えた。

しかし、忠教はこの申し出を固辞したと伝えられている。その理由は、「自身の軍功によって得た領地ではないから」というものであった 1 。この逸話は、大久保彦左衛門忠教の剛直な性格と、自らの働きによって得るもの以外は潔しとしないという、三河武士特有の気骨や美学を象徴するものとして有名である。忠教の著作『三河物語』にも通底する、主君への奉公は必ずしも知行の多寡によるものではないという価値観が、この決断の背景にあったのかもしれない 17 。

通常、大名家にとって家の存続は最優先課題であり、血縁者や有力家臣からの養子縁組は一般的な解決策であった。しかし、忠教のこの決断は、そうした通例よりも個人の信念や武士としての矜持を貫いた結果と言える。この忠教の辞退が、結果的に忠佐の家が断絶する直接的な原因となった。この出来事は、単に一個人の逸話としてだけでなく、当時の武家の価値観や家督相続のあり方を考察する上で、非常に興味深い事例である。

6.2. 逝去と改易

慶長18年9月27日(西暦1613年11月9日)、大久保忠佐は駿河国沼津の地で、77年の生涯を閉じた 1 。法名は日諦源喜院(にったいげんきいん) 9 、あるいは入道して道喜(どうき)と称したとも伝えられている 2 。

忠佐には実子がおらず、また養子縁組も成立しなかったため、彼の死後、沼津大久保家は跡継ぎがいないことを理由に改易処分となった 1 。これにより、慶長6年(1601年)に立藩された沼津藩はわずか12年で廃藩となり、居城であった三枚橋城も取り壊された 13 。

この「無嗣改易」は、江戸幕府初期における大名統制策の一つであった。当時の武家諸法度では養子縁組に関する規定が厳しく、特に当主が危篤状態になってから急遽願い出る養子(末期養子)は原則として認められていなかった 18 。忠佐の死は慶長18年(1613年)であり、武家諸法度元和令(1615年)が発布される直前の時期にあたるが、既に幕府による大名統制は強化されつつあり、跡継ぎのいない大名家は取り潰されるリスクが高い時代であった。末期養子の禁が緩和され、一定の条件下で認められるようになるのは慶安4年(1651年)以降のことであり 18 、忠佐の時代にはまだその恩恵はなかった。忠佐の家の改易は、このような江戸幕府初期の厳格な政策の中で起こった典型的な事例として位置づけられる。

6.3. 墓所・妙伝寺

大久保忠佐の墓所は、静岡県沼津市東間門(ひがしまかど)にある法華宗の寺院、妙伝寺(みょうでんじ)に現存するとされている 13 。一部史料では「妙海寺」との記述も見られるが 9 、他の情報源との整合性や現地の伝承から妙伝寺が有力である。

妙伝寺は、慶長9年(1604年)10月に日典(にってん)上人を開基として創建された。この日典上人は、俗名を市川七郎左衛門家吉といい、元は大久保忠佐に仕えた家臣であったという 20 。忠佐は法華宗に深く帰依しており、自らこの妙伝寺を大久保家の菩提寺と定め、同年12月19日には寺領として田畑約750坪を寄進したことを示す古文書が残されていると伝えられている 20 。

藩主自らが、かつての家臣を開基とする寺院を菩提寺とし、寺領を寄進してその基盤を支えたという事実は、忠佐の篤い信仰心を示すと同時に、主従関係を超えた信頼関係があったことをうかがわせる。沼津藩は忠佐一代で終わったが、彼が建立に関わった菩提寺を通じて、その名は沼津の地に記憶されることとなった。また、沼津市立第一小学校の校庭内には、忠佐の「道喜塚」と呼ばれる塚が現存するとも言われており 2 、これもまた地域における彼の記憶の断片と言えるだろう。

7. 人物像と逸話

大久保忠佐の人物像を伝える逸話はいくつか残されている。それらは彼の武勇や性格の一端を垣間見せるものである。

7.1. 武勇と評価

大久保忠佐の武勇を象徴する最も有名な逸話は、長篠の戦いにおける織田信長からの賞賛であろう。兄・忠世と共に敵陣に粘り強く食らいつくその戦いぶりを、信長は「膏薬(こうやく)のようだ」と評し、その働きを激賞した 3 。この「膏薬武者」の異名は、彼の戦場における粘り強さと勇猛さを示すものとして広く知られている。

また、徳川家臣団の中でも屈指の猛将として知られる本多忠勝と同様に、忠佐も生涯を通じて多くの合戦に参加しながらも、一度も傷を負わなかったと伝えられている 7 。これが事実であるとすれば、彼の武運の強さや卓越した武技を示すものと言えるが、この種の伝承には後世の脚色や伝説化が含まれる可能性も考慮する必要がある。しかし、こうした逸話が語り継がれること自体が、彼がいかに勇猛な武将として認識されていたかの証左となる。これらの具体的なエピソードは、大久保忠佐の「剛勇」というパブリックイメージを形成し、後世に語り継がれる上で大きな役割を果たした。

7.2. 一言坂の戦いと家康の「脱糞」伝説

『三河後風土記』(寛永10年、1633年頃成立とされる軍記物語)には、元亀3年(1572年)の一言坂の戦いに関連して、興味深い逸話が記されている。武田軍に追われ浜松城へ命からがら逃げ帰った徳川家康に対し、大久保忠佐が「御馬の鞍壺(くらつぼ。座面)に糞が付いているはずだ。漏らしながら逃げて来たのだろう」と軽口を叩いた、あるいは指摘したというのである 22 。これは、家康の有名な「しかみ像」の逸話(三方ヶ原の敗戦後に自身の惨めな姿を描かせたとされる)と共に、家康の人間的な側面や危機的状況を伝える伝説の一つとして知られている。

しかし、この逸話の史実性については議論がある。後に編纂された『改正三河後風土記』(宝永年間、1704-1711年頃に校訂作業)では、一言坂の合戦当日に家康は出馬していなかったという理由から、この「脱糞」に関する記述や忠佐の関与は「妄説」であるとして削除されている 23 。

この逸話の変遷は、歴史記述が時間と共にどのように解釈され、修正されていくかを示す一例である。家康の神格化が進む江戸時代において、このような主君の「不名誉」とも取れる逸話がどのように扱われたのか、また、忠佐がこの逸話の中でどのような役割(主君に対しても物怖じしない剛直な性格、あるいは単なる伝聞の語り手)で登場するのかは、彼の人物像を考察する上で興味深い点ではあるが、その史実性については慎重な検討が求められる。これは歴史研究における史料批判の重要性を示す好例と言えよう。

7.3. 山田長政との関わり(可能性)

意外な人物との接点を示唆する記録も存在する。江戸時代初期に活躍した外交僧・以心崇伝(いしんすうでん)の日記である『異国日記』の元和7年(1621年)9月3日の条項に、「大久保治右衛門六尺山田仁右衛門」という記述が見られる 24 。

この「大久保治右衛門」は忠佐の通称と一致し、「六尺」は駕籠を担ぐ従者を指す言葉であることから、この「山田仁右衛門」こそが、後にシャム(現在のタイ)で日本人町の頭領として活躍し、ナコーンシータンマラート王国の王にまでなった山田長政その人であり、彼が若い頃に沼津藩主であった大久保忠佐の駕籠かきをしていたのではないか、と解釈する説がある 24 。

忠佐は慶長18年(1613年)に死去しているため、もしこの解釈が正しければ、山田長政が忠佐に仕えていたのはそれ以前のことになる。山田長政の出自や日本での経歴には不明な点が多く、この記述が事実であれば、その一端を補う貴重な情報となる。徳川譜代の勇将と、後に海外で波乱万丈の生涯を送る冒険家という、一見すると接点のなさそうな二人の人物が、かつて主従に近い関係にあった可能性を示唆するこの記録は、歴史の意外な繋がりを感じさせ、大変興味深い。ただし、これはあくまで断片的な記録からの推測であり、他の史料による裏付けが待たれる段階であるため、報告書では可能性としての言及に留めるべきである。

8. 『三河物語』における記述

大久保忠佐の人物像や事績を考察する上で、弟である大久保彦左衛門忠教が著した『三河物語』は重要な史料の一つである。この書物は、元和8年(1622年)頃に成立したとされ、徳川家(松平家)の創業期から江戸幕府初期に至る歴史を、大久保一族の視点から描いた軍記物語である 4 。

『三河物語』は、三河武士の質実剛健な気風、主君への揺るぎない忠誠心、そして大久保一族が徳川家のために立てた数々の功績を強調する内容となっている 17 。そのため、忠教の兄である忠佐についても、その武勇や忠節を称賛し、理想的な三河武士の一人として描かれている可能性が高いと考えられる。例えば、 21 で引用されている、設楽原(長篠)の合戦後に織田信長が忠世・忠佐兄弟を褒め称えた言葉を「物は失われるが、ことばは失われぬ。ただひとこと、よくやった、といわれるだけでよい。兵はそれをききたいがために、いのちがけで戦っている」という文脈で紹介している箇所は、『三河物語』が重視する武士の名誉や主君からの評価といった価値観と深く通底するものである。

しかしながら、『三河物語』を史料として扱う際には注意が必要である。著者が忠佐の実弟であるという関係性から、記述には主観や一族を顕彰する意図が含まれることは避けられない。実際に、史料によっては『三河物語』の記述を「徳川史観による偏った記述により資料としての正確性は欠如している」と指摘するものもある 25 。したがって、『三河物語』に描かれる忠佐像が、弟の視点と著作の意図によって形成されたものであることを理解し、そこに記された情報を鵜呑みにするのではなく、他の客観的な史料との比較検討を通じて、その史実性や解釈を慎重に見極める必要がある。同時代史料として、また三河武士の精神性や価値観を知る上で貴重な文献であることは間違いないが、史料批判の視座を欠いてはならない。

9. 結論

大久保忠佐は、戦国時代の動乱期から江戸幕府の成立という日本史の大きな転換期を生きた、徳川家康譜代の勇将であった。彼の生涯は、数々の合戦における輝かしい武功と、その武勇を象徴する織田信長からの賞賛に彩られる一方で、後継者に恵まれず、自身が興した沼津藩が一代で改易となるという悲運にも見舞われた。

兄・大久保忠世が小田原藩主として大久保家の本流を築き、幕政にも影響力を持ったのに対し、また弟・大久保忠教(彦左衛門)が『三河物語』を著して後世に名を残したのとは異なり、忠佐の家は断絶した。しかし、彼の武将としての評価は兄弟に決して劣るものではなく、「蟹江七本槍」や「膏薬武者」といった武名は、その勇猛さを雄弁に物語っている。弟・忠教が、忠佐からの沼津藩継承の打診を「自身の軍功にあらず」として固辞した逸話は、当時の武士の矜持や美意識、そして大久保兄弟の間に存在したであろう複雑な思いを垣間見せる。これはまた、家名の存続よりも個人の義を重んじるという、三河武士の一つの理想像を示すものとも解釈できよう。

忠佐に関する逸話の中には、家康の「脱糞」伝説への関与のように、史料によって記述が異なり、後世の考証によってその史実性が問われるものも存在する。これは、歴史上の人物像が、語り継がれる過程や史料編纂者の意図によって、どのように形成され、また変遷していくかを示す好例である。

沼津藩主としての具体的な治績に関する記録が乏しい点は、彼のキャリアが主に軍事面にあり、行政官としての側面があまり記録されなかった可能性、あるいは藩の存続期間が短かったことによる史料の散逸など、複数の要因が考えられる。これは、歴史上の人物を評価する際に、残された史料の種類や量によって、その人物像のある側面が強調されたり、あるいは見えにくくなったりするという、歴史研究における普遍的な課題を示唆している。

総じて、大久保忠佐は、徳川家康の天下取りと江戸幕府の基盤確立に、その武勇をもって大きく貢献した武将であったと言える。彼の生涯は、戦国武士としての華々しい活躍と、近世大名としての家の存続の難しさという、二つの側面を併せ持っている。その記録は断片的である部分もあるが、それらを丹念に繋ぎ合わせることで、激動の時代を生きた一人の武将の多面的な姿が浮かび上がってくる。大久保忠佐は、徳川家臣団の中で確固たる地位を占め、その武功は後世まで語り継がれるべきものである。

引用文献

- 大久保忠佐(おおくぼ・ただすけ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E4%BD%90-1059982

- 三枚橋城 - 沼津市 https://city.numazu.shizuoka.jp/shisei/profile/rekishi/genshikara/sanmai.htm

- 大久保忠世は何をした人?「物おじしない度胸と減らず口で小田原城を与えられた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/tadayo-okubo

- 徳川家康の天下取りを支えた家臣に は四天王以外 - 碍友会ページ https://gaiyuukai.com/tayori/toukou/Okazaki%202.pdf

- NEXT https://majo44.sakura.ne.jp/etc/nagashino/31.html

- 信玄も賞賛した武功派・大久保忠世が辿った生涯|「徳川十六神将」きっての猛将【日本史人物伝】 https://serai.jp/hobby/1109855

- 大久保忠佐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E4%BD%90

- 沼津藩(ぬまづはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B2%BC%E6%B4%A5%E8%97%A9-111054

- 大久保忠佐- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E4%BD%90

- 家康の家臣「徳川十六神将」大久保忠世とは?生涯や逸話など紹介 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/216142/

- 「三方ヶ原の戦い」に散る!家康を救った忠臣たち…激戦の跡"犀ヶ崖古戦場"へ https://favoriteslibrary-castletour.com/mikatagahara-saigagake/

- 大久保忠世 信長に称賛され、秀吉には臆せずモノを言った忠実なる三河武士 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7yfQm6liLzQ

- 22203-8 静岡県沼津市 | 地域の歴史秘話を求めて~日本全国探訪記~ http://miyaketomoya.blog.fc2.com/blog-entry-375.html

- 読者からの投稿頁 - 代戯館 https://daigikan.daa.jp/kyouryokup.html

- 沼津藩 (シリーズ藩物語) | 樋口雄彦 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E6%B2%BC%E6%B4%A5%E8%97%A9-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E8%97%A9%E7%89%A9%E8%AA%9E-%E6%A8%8B%E5%8F%A3-%E9%9B%84%E5%BD%A6/dp/4768471420

- 大久保忠教(オオクボタダタカ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%B9%85%E4%BF%9D%E5%BF%A0%E6%95%99-39133

- 広報こうた 平成9年7月1日号 - 幸田町 https://www.town.kota.lg.jp/uploaded/attachment/3655.pdf

- 末期養子(マツゴヨウシ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AB%E6%9C%9F%E9%A4%8A%E5%AD%90-136576

- 末期養子 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AB%E6%9C%9F%E9%A4%8A%E5%AD%90

- 大久保治右衛門忠佐の墓 - アソビュー! https://www.asoview.com/spot/22203aj2200131683/

- 新三河物語 上・中・下 - 時代小説SHOW https://www.jidai-show.net/bookguide/miyagitani_masamitsu/shin_mikawa_monogatari/

- 【なにぶん歴史好きなもので】まさかの「家康の脱糞」が鍵?信玄にやられっぱなしの家康が唯一、一矢報いた「一言坂の戦い」の謎に迫る!|静岡新聞アットエス https://www.at-s.com/life/article/ats/1403430.html

- 徳川家康の三大黒歴史・三方ヶ原の”失禁”は本当か?『改正三河後風土記』によると……【どうする家康】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/192919

- 山田長政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%94%BF

- 三河物語 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E7%89%A9%E8%AA%9E

- 三河物語 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E7%89%A9%E8%AA%9E