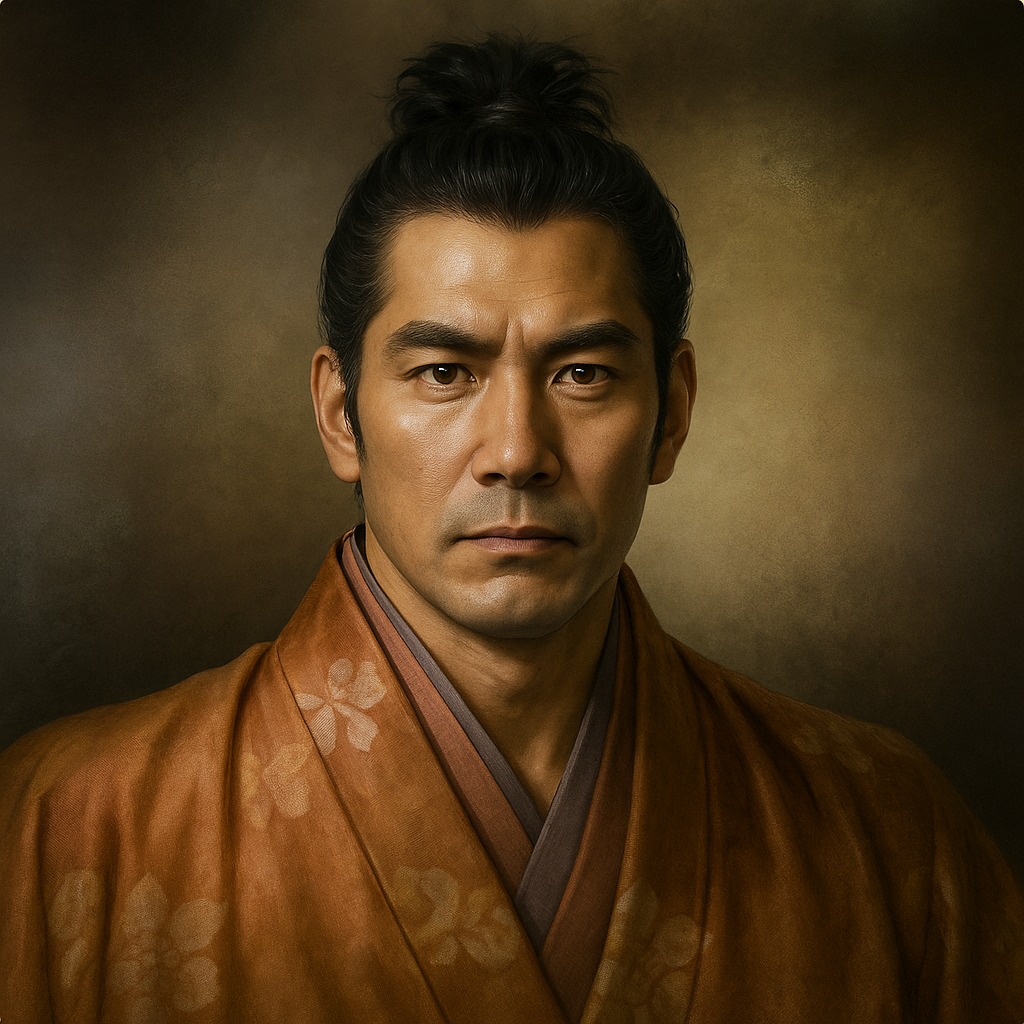

宇都宮国綱

宇都宮国綱は下野の名門宇都宮氏22代当主。幼少で家督を継ぎ、佐竹氏と同盟し後北条氏に対抗。豊臣秀吉に仕えるも、家臣の内紛などで改易された。

下野の名門、宇都宮国綱の興亡:戦国末期から近世初頭の軌跡

序論:宇都宮国綱とその時代背景

宇都宮氏は、鎌倉時代にその名を馳せた藤原宗円を祖とし、下野国(現在の栃木県)を拠点に長らく勢力を保持してきた名門武家である 1 。その歴史は古く、源頼朝からも「坂東一の弓取り」と称賛された宇都宮朝綱を輩出するなど 2 、関東においても屈指の家柄として知られていた。しかし、宇都宮国綱が生きた戦国時代後期から安土桃山時代にかけて、下野国は北に関東の雄である佐竹氏、南には小田原を本拠地として急速に勢力を拡大する後北条氏、そして越後からは関東管領上杉氏といった強大な勢力に囲まれ、常に緊張を強いられる地政学的に複雑な位置にあった 4 。この時期はまた、織田信長、豊臣秀吉による天下統一事業が急速に進展し、各地の戦国大名がその大きな歴史のうねりの中に否応なく巻き込まれていく激動の時代でもあった 6 。

このような時代にあって、宇都宮氏は名門としての矜持を保ちつつも、現実の国力は周辺の新興勢力に比して必ずしも盤石とは言えない状況に置かれていた。この名門意識と現実の勢力基盤との間にあったであろう葛藤は、国綱の外交政策や軍事行動、さらには家臣団統制にも影響を与えたと考えられる。また、下野国が関東の主要勢力の緩衝地帯に位置するという地理的条件は、宇都宮氏にとって絶え間ない外交的・軍事的プレッシャーをもたらす一方で、巧みな立ち回りによっては複数の勢力と結びつき、自家の存続を図る機会も提供した。国綱の生涯は、まさにこの緩衝地帯としての宿命と、天下統一という時代の趨勢の中で、いかに家名を保ち、領国を維持しようとしたかの苦闘の連続であったと言える。

本報告書は、宇都宮国綱の生誕から死没に至るまでの生涯と事績を、関連する史料に基づいて詳細に明らかにし、彼を取り巻く歴史的背景や関連人物との関わりを分析することで、その人物像と名門宇都宮氏の興亡の要因を考察することを目的とする。具体的には、国綱の出自と家督相続、治世初期の周辺勢力との関係、豊臣政権下での動向、そして悲劇的な改易の経緯とその後の足跡を辿る。

表1:宇都宮国綱 略年表

|

年代 |

出来事 |

典拠 |

|

永禄11年 (1568) |

宇都宮広綱の子として誕生。幼名、伊勢寿丸。 |

8 |

|

天正4年 (1576) |

父・広綱の死去に伴い、9歳で家督を相続。 |

4 |

|

天正6年 (1578)頃 |

佐竹氏を中心とする反北条連合「東方之衆」に加わる(父の代からの同盟継続)。 |

10 |

|

天正12年 (1584) |

沼尻の合戦に反北条方として参陣。佐竹義重らと北条方の小山氏を攻撃。 |

11 |

|

天正13年 (1585)頃 |

後北条氏の圧迫を受け、本拠を宇都宮城から多気山城へ移転。 |

13 |

|

天正18年 (1590) |

豊臣秀吉の小田原征伐に参陣。忍城攻めなどに加わる。戦後、下野18万石を安堵される(宇都宮仕置)。 |

7 |

|

慶長2年 (1597) |

10月、豊臣秀吉の命により突如改易。所領没収。家臣団の内紛、浅野長政との養子問題などが原因とされる。 |

8 |

|

慶長2年以降 |

常陸の佐竹義宣を頼る。朝鮮出兵(慶長の役)に宇都宮家再興を期して従軍。 |

8 |

|

慶長3年 (1598) |

豊臣秀吉死去。宇都宮家再興の望みが絶たれる。 |

8 |

|

慶長12年 (1607) |

11月22日(または12月22日)、江戸浅草石浜にて病死。享年40。 |

8 |

宇都宮国綱の出自と家督相続

宇都宮国綱は、永禄11年(1568年)、下野国の名門、宇都宮氏の第21代当主である宇都宮広綱の子として生を受けた 8 。幼名は伊勢寿丸、後に弥三郎と称した 8 。母は常陸国の大名・佐竹義昭の娘である南呂院であり 4 、この血縁は後の宇都宮氏の外交戦略において極めて重要な意味を持つことになる。国綱には、後に結城晴朝の養子となり結城氏を継いだ結城朝勝、そして宇都宮氏の改易に深く関わることになる芳賀高武という兄弟がいた 9 。

国綱の父・広綱は、佐竹氏との同盟を背景に後北条氏の関東進出に対抗したが、天正4年(1576年)に32歳という若さで病没してしまう 4 。これにより、国綱はわずか9歳(数え年)で家督を相続することとなった 4 。幼君の誕生は、家臣団の結束と、後見役となる宿老の力量がその家の運命を左右する。宇都宮氏においては、古くから「紀清両党」と称される武士団の中核をなし、宇都宮氏の執政を担ってきた芳賀氏の役割が極めて大きかった 1 。特に、広綱の父・尚綱の代から宇都宮氏に尽くし、広綱の家督相続や佐竹氏との婚姻同盟の成立に大きな功績のあった芳賀高定は、幼い広綱を支えた重鎮であった 4 。広綱の死後、その子(あるいは養子)である芳賀高継が、幼い国綱の後見役として家政を支えたものと考えられる 15 。

しかし、9歳という若さでの家督相続は、必然的に権力の集中と、それに伴う不安定要素を内包するものであった。宿老である芳賀氏が忠実に国綱を補佐すれば家は安泰であるが、もし芳賀氏内部での権力闘争や、当主を軽んじるような動きが生じれば、それは家中の分裂を招きかねない。芳賀氏は宇都宮氏の歴史において、時に主家を凌ぐほどの影響力を持つこともあったとされ 18 、この主家と重臣の関係性は、国綱の治世、そして後の改易に至る「内憂」の遠因となった可能性も否定できない。一方で、国綱の母が佐竹義昭の娘であり、後に国綱自身も佐竹義重の養女を正室に迎えることになる 9 という佐竹氏との二重の血縁関係は、単なる婚姻同盟を超えた強固な絆を意味し、特に対後北条氏戦略において、また改易後に国綱が頼る先となるなど 16 、宇都宮氏の存続戦略における重要な「外交カード」としての役割を果たした。

治世初期の動向と周辺勢力との関係

宇都宮国綱が家督を相続した頃の関東地方は、小田原の後北条氏がその勢力を急速に拡大し、伝統的権威であった関東管領上杉氏や、常陸の佐竹氏、そして宇都宮氏らと激しい覇権争いを繰り広げていた。宇都宮氏は父・広綱の代より、上杉謙信や佐竹義重と連携し、後北条氏と敵対する姿勢を明確にしていた 4 。

しかし、天正年間に入ると後北条氏の圧力は下野国にも及び、宇都宮家中からも壬生義雄のように北条方に寝返る者が出るなど 11 、宇都宮氏を取り巻く状況は厳しさを増していった。天正12年(1584年)には、佐竹義重と共に、北条方となっていた小山氏を攻撃するなど 11 、反北条の姿勢を継続していた。これは、同年に起こった沼尻の合戦における北条氏と佐竹・宇都宮連合軍の対立の一環であった 11 。

後北条氏の侵攻が現実の脅威となる中、天正13年(1585年)頃、国綱は大きな決断を下す。それまでの本拠であった平城の宇都宮城では防衛が困難であると判断し、より堅固な山城である多気山城を大規模に整備改修し、本拠を移転したのである 13 。多気山城への移転は、単なる一時的な避難ではなく、城下町の機能をも含めて宇都宮城の機能を移そうとする計画であったとされ 14 、後北条氏の脅威がいかに深刻であったかを物語っている。この時期、圧倒的な勢力差を前に、宇都宮氏が一時的に後北条氏に従属した可能性も指摘されているが 7 、その具体的な内容や期間については明らかではない。

このような厳しい状況下で宇都宮氏の存立を支えたのが、母方・妻方の縁戚関係を基盤とする佐竹氏との強固な同盟であった 4 。天正6年(1578年)の小川台合戦では、佐竹義重、結城晴朝、そして宇都宮氏(当時は広綱の没後であり国綱の代)らが起請文を交換し、佐竹氏を盟主とする反北条軍事同盟「東方之衆」を結成している 10 。この同盟は、後北条氏の北関東への進出を食い止める上で重要な役割を果たした。

国綱の治世初期は、まさに生き残りを賭けた外交戦略の連続であった。佐竹氏との同盟を生命線としつつ 10 、後北条氏の圧力に対しては本拠地移転という大胆な策も講じた 13 。しかし、地方勢力としての限界も感じていたであろう国綱は、中央で台頭しつつあった豊臣秀吉の存在に新たな活路を見出し、やがて後北条氏から離反し、秀吉に通じる道を選択することになる 7 。多気山城への移転は防衛力強化という点では有効であったが、領国経営や交通の利便性においては平城の宇都宮城に劣る面もあり、小田原征伐後に宇都宮城へ本拠を戻していることからも 20 、あくまで有事の拠点としての性格が強かったと考えられる。これは、当時の多くの戦国大名が直面した、防衛力と統治効率という二律背反の課題を象徴している。

豊臣政権下での宇都宮国綱

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐が開始されると、宇都宮国綱は迷わず秀吉方に馳せ参じた 7 。これは、長年にわたり対立してきた後北条氏との関係を最終的に断ち切り、天下統一を進める秀吉への恭順の意を示す極めて重要な行動であった。国綱は忍城攻めなどに加わったと伝えられている 13 。

小田原城が開城し、後北条氏が滅亡すると、秀吉は宇都宮城に入り、ここを拠点として北関東および東北地方の諸大名の配置転換、いわゆる「宇都宮仕置」を行った 13 。この歴史的な宇都宮仕置において、国綱は秀吉への早期の帰順と、長年の後北条氏との対立関係が評価され、下野国宇都宮において18万石の所領を安堵された 7 。これにより、宇都宮氏は豊臣政権下の大名として、その存続を許されることになった。

宇都宮城が一時的にではあるが、豊臣政権による東国支配の拠点として機能したことは、宇都宮氏にとって大きな名誉であると同時に、中央政権との強固な結びつきを内外に示す絶好の機会となった 21 。国綱は、自らの本拠地が天下人の政策決定の場となることで、その威光に浴する一方、豊臣政権へのより一層の忠誠を求められる立場となった。この時期の国綱は、名門宇都宮氏の当主としての誇りと、豊臣政権下の一大名としての現実との間で、複雑なバランスを保ちながら、新たな時代に対応しようとしていたと考えられる。小田原征伐への参陣と本領安堵は、戦国大名としての生き残り戦略が一応の成功を収めたことを意味し、宇都宮氏は長年の脅威であった後北条氏の滅亡により、一時的な安定期を迎えることになった。しかし、この安定は豊臣政権という新たな中央集権体制への従属を前提とするものであり、かつてのような自律的な領国経営は次第に制約されていくことになる。これは、天下統一の過程で多くの地方大名が経験した立場変化の典型であったと言えるだろう。

改易:名門宇都宮氏の終焉

豊臣政権下で一時的な安定を得たかに見えた宇都宮氏であったが、その運命は突如として暗転する。慶長2年(1597年)10月、宇都宮国綱は豊臣秀吉の命により、何の前触れもなく改易され、下野18万石の所領を全て没収されたのである 8 。鎌倉時代以来、下野国に君臨してきた名門宇都宮氏の歴史は、ここに終焉を迎えることとなった。

改易の公式な理由は諸説あり、今日においても明確ではない 23 。一説には、太閤検地の際に石高を実際よりも少なく申告したことが不正と見なされたためとも 23 、あるいは秀吉の何らかの命令に背いたためとも伝えられている 8 。しかし、これらの理由は表向きのものであり、真の要因はより複雑であったと考えられる。

後北条氏という長年の「外患」が取り除かれた後、宇都宮家内部に潜んでいた「内憂」が顕在化し、これが改易の大きな引き金になった可能性が強く指摘されている 7 。その中心となったのが、家臣団内部の深刻な対立、特に国綱の弟(あるいは叔父ともされるが、ここでは兄弟説を採る 9 )である芳賀高武と、重臣・今泉高光との間の確執であった 15 。

当時、国綱には実子がおらず(後に義綱が生まれるが、この時点ではいなかったか幼少であった 22 )、豊臣政権の五奉行の一人である浅野長政(長吉)の三男・長重を養子に迎える話が進められていた 15 。この養子縁組は、中央の有力者との結びつきを強化し、宇都宮家の安泰を図る狙いがあったものと思われる。しかし、これに対して芳賀高武が「宇都宮氏の血筋が途絶える」などとして強硬に反対し、養子縁組を妨害したのである 15 。高武の行動はエスカレートし、京都において宇都宮家の家老である北条松庵を斬殺するという暴挙に出る 15 。この事態を収拾しようとした重臣・今泉高光(上三川城主)と芳賀高武は完全に対立。高武は国許の下野に帰国すると、今泉高光の居城である上三川城を夜襲し、高光とその一族を自刃に追い込んでしまう 15 。この一連の騒動は、宇都宮家中の統制が完全に崩壊していたことを示しており、豊臣秀吉の耳に入れば改易の絶好の口実となり得るものであった。

芳賀高武による養子縁組の妨害と、それに続く家中の大混乱は、養父となるはずだった浅野長政の激しい怒りを買った 15 。浅野長政は豊臣政権内で絶大な影響力を持つ人物であり、彼がこの件を秀吉に讒言したことが、宇都宮氏改易の直接的な原因になったとする説が有力である 15 。

さらに、当時の豊臣政権内部には、石田三成ら吏僚派と、浅野長政ら武断派・縁故派との間の派閥抗争が存在したとされ 15 、宇都宮氏の改易がこの政争に巻き込まれた結果である可能性も指摘されている。国綱改易の際、縁戚関係にあった佐竹義宣が連座させられそうになったものの、石田三成の取り成しによって処分を免れたという逸話は 25 、宇都宮・佐竹ラインが三成とある程度良好な関係にあった可能性を示唆する。そうであれば、浅野長政に近い勢力によって宇都宮家が排除されたという見方も成り立つ。この場合、宇都宮家の内紛は、政敵を排除するための格好の口実として利用されたのかもしれない。

このほか、奥州で蒲生氏郷の家臣団の間で起きた浅香合戦(郡山合戦)に、宇都宮旧臣の一部が関与した、あるいは国綱自身が関与を疑われたという説も存在するが 9 、これが改易の直接的な理由となったという確証は薄い。

宇都宮国綱の改易は、単一の理由ではなく、こうした家中の統制不全、中央の有力者との関係悪化、そして豊臣政権の強硬な大名統制策や政権内部の派閥争いといった複数の要因が複雑に絡み合った結果であると考えられる。芳賀高武の行動の背景には、宇都宮氏の血統を重んじる名門意識があったのかもしれないが、結果として主家を滅亡に導いたことは、時代の変化を読み違えた悲劇と言えよう。戦国末期から豊臣政権下においては、中央の有力者との関係や政権への貢献度が、家の存続にとってより重要な要素となっていたのである。

表2:宇都宮国綱 関係人物一覧

|

区分 |

人物名 |

国綱との関係、主要事績など |

典拠 |

|

家族 |

宇都宮広綱 (うつのみや ひろつな) |

父。宇都宮氏21代当主。佐竹氏と結び後北条氏と対抗。国綱幼少時に早世。 |

4 |

|

|

南呂院 (なんりょいん) |

母。佐竹義昭の娘。佐竹氏との強固な絆の礎。 |

4 |

|

|

小少将 (こしょうしょう) |

正室。佐竹義重の養女(実父は佐竹義久)。佐竹氏との関係をさらに強化。 |

9 |

|

|

結城朝勝 (ゆうき ともかつ) |

弟。結城晴朝の養子となり結城氏を継ぐ。宇都宮・佐竹・結城の連携に貢献。 |

9 |

|

|

芳賀高武 (はが たかたけ) |

弟( 9 )。芳賀氏を継いだとされる。浅野長政三男の養子問題に強硬に反対し、家中の混乱を招き、宇都宮氏改易の大きな原因を作った。 |

9 |

|

|

宇都宮義綱 (うつのみや よしつな) |

嫡男。父の改易・死後、水戸藩に仕え、水戸宇都宮氏の祖となる。 |

2 |

|

|

宇都宮則綱 (うつのみや のりつな) |

子。義綱の弟。詳細は不明。 |

9 |

|

主要家臣 |

芳賀高定 (はが たかさだ) |

広綱の父・尚綱の代からの宿老。広綱の家督相続と統治を支え、佐竹氏との同盟締結に尽力。 |

15 |

|

|

芳賀高継 (はが たかつぐ) |

高定の子または養子。父の跡を継ぎ、広綱・国綱の二代に仕えたとされる。 |

15 |

|

|

今泉高光 (いまいずみ たかみつ) |

上三川城主。宇都宮氏の重臣。芳賀高武の暴走を止めようとしたが、逆に高武に攻め滅ぼされた。 |

15 |

|

|

中村日向守 (なかむら ひゅうがのかみ) |

慶長2年の家臣名簿に高禄の家臣として名が見える有力家臣。 |

9 |

|

関連大名・武将 |

佐竹義重 (さたけ よししげ) |

常陸の大名。国綱の妻・小少将の養父。宇都宮氏と長年同盟し、共に対後北条氏戦線を形成。 |

4 |

|

|

佐竹義宣 (さたけ よしのぶ) |

義重の子。国綱の義兄弟。国綱改易後に彼を庇護。 |

16 |

|

|

後北条氏政 (ごほうじょう うじまさ) / 氏直 (うじなお) |

関東の覇権を争った大大名。宇都宮氏と激しく対立し、一時は宇都宮氏を圧迫。 |

6 |

|

|

豊臣秀吉 (とよとみ ひでよし) |

天下人。小田原征伐後に国綱の所領を安堵したが、後に改易を命じた。 |

7 |

|

|

浅野長政 (あさの ながまさ) |

豊臣政権の五奉行の一人。三男を国綱の養子にしようとしたが破談。国綱改易の一因とされる。 |

15 |

|

|

石田三成 (いしだ みつなり) |

豊臣政権の五奉行の一人。佐竹義宣が国綱改易に連座しそうになった際に助けたとされる。浅野長政とは対立関係にあったとも。 |

15 |

改易後の宇都宮国綱

慶長2年(1597年)に突如として改易され、広大な所領を失った宇都宮国綱は、縁戚である常陸国の佐竹義宣を頼った 16 。佐竹氏との長年にわたる同盟関係と深い血縁が、失意の国綱にとって唯一頼れる絆となったのである。佐竹義宣は、国綱の改易に際して連座させられそうになるという危険を冒しながらも、石田三成の取り成しによってこれを免れており 25 、国綱を庇護することには相応のリスクが伴ったことがうかがえる。この事実は、両家の絆の深さを物語ると同時に、当時の政治状況の厳しさをも示している。

失領後の国綱は、宇都宮家再興の望みを捨てていなかった。豊臣秀吉から「朝鮮での戦功次第では再興を許す」との言質を得たのか、あるいは一縷の望みを託したのか、慶長の役(第二次朝鮮出兵、1597年~)に、佐竹軍の一員としてか、あるいは独自の立場でかは定かではないが、再び朝鮮半島へ渡海し、戦功による家名復興を目指した 8 。一度改易された大名が武功によって家名を再興する道は極めて狭き門であったが、それは国綱に残された数少ない希望であった。しかし、その必死の努力も虚しく、慶長3年(1598年)に豊臣秀吉が死去したことにより、再興の望みは事実上絶たれてしまう 8 。個人の力ではどうにもならない時代の非情さが、国綱の運命に暗い影を落とした。

その後の関ヶ原の戦い(慶長5年、1600年)における国綱の具体的な動向については、詳細な記録に乏しい 22 。庇護者であった佐竹義宣は、この天下分け目の戦いにおいて東西どちらに与するか態度を曖昧にした結果、戦後に秋田へ大幅な減転封処分を受けることになった。国綱も義宣と行動を共にしていた可能性が高いが、この時期の国綱は佐竹氏の客将的な立場であり、独自の軍事力を行使できる状況ではなかったと考えられる。佐竹氏自身も勢力を削がれており、宇都宮家を大名として再興させるまでの力はもはやなかった。

所領回復の夢も破れ、流浪の日々を送った国綱は、慶長12年11月22日(西暦1608年1月9日)、江戸浅草の石浜(武蔵石浜とも記される)において、失意のうちに病死したと伝えられる 8 。享年40歳。没日については、同年の12月22日(西暦1608年2月8日)とする説もある 8 。鎌倉以来の名門、下野宇都宮氏の最後の当主は、波乱に満ちた生涯を静かに閉じた。

しかし、宇都宮氏の血脈が完全に途絶えたわけではなかった。国綱の嫡男である宇都宮義綱(母は佐竹義重の養女・小少将)は、父の死後、成人して寛永年間(1624年~1644年)に水戸藩主・徳川頼房(佐竹氏とは縁戚関係にあった)に召し出され、高家格として百人扶持を与えられた 2 。さらに、義綱の子である宇都宮隆綱は1,000石を与えられ、その子孫は水戸藩士として明治維新まで家名を伝えた 2 。大名としての宇都宮氏は国綱の代で滅亡したが、その血統は形を変えながらも水戸の地で細々と受け継がれたのである。これは、佐竹氏との縁や、かつて下野国で強大な勢力を誇った名門としての記憶が、何らかの影響を与えた結果かもしれない。

宇都宮国綱をめぐる主要人物

宇都宮国綱の生涯は、彼を取り巻く多くの人物との複雑な関係性の中で展開された。これらの人物との関わりが、時に彼を助け、時に彼を窮地に陥れ、その運命を大きく左右した。

まず 家族 に目を向けると、父・ 宇都宮広綱 は佐竹氏との同盟を強化し後北条氏に対抗したが、国綱が9歳の時に早世し、幼い国綱に大きな試練を残した 4 。母・ 南呂院 は佐竹義昭の娘であり、この血縁が宇都宮氏と佐竹氏の強固な絆の基盤となった 4 。国綱の正室・ 小少将 も佐竹義重の養女(実父は佐竹義久)であり、佐竹氏との関係は二重に強化された 9 。弟の 結城朝勝 は結城晴朝の養子となり、宇都宮・佐竹・結城の連携に貢献した 9 。しかし、もう一人の弟である 芳賀高武 は、浅野長政の三男を国綱の養子に迎える話に強硬に反対し、家中に深刻な内紛を引き起こし、結果的に宇都宮氏改易の大きな原因を作った張本人である 9 。国綱の子には、後に水戸藩士となる 宇都宮義綱 と、その弟・ 則綱 がいた 9 。

次に 主要家臣 では、広綱の父・尚綱の代からの宿老である 芳賀高定 が、広綱の家督相続と統治を支え、佐竹氏との同盟締結にも尽力し、宇都宮家の安定に大きく貢献した 15 。その子(または養子)とされる 芳賀高継 も父の跡を継ぎ、広綱・国綱の二代に仕えた 15 。しかし、国綱の代になると、前述の芳賀高武の存在が家中の不安定要因となる。芳賀高武の暴走を止めようとした上三川城主・ 今泉高光 は、逆に高武に攻め滅ぼされるという悲劇に見舞われた 15 。慶長2年(1597年)の家臣名簿には、 中村日向守 といった高禄の家臣の名も見え、彼らが国綱を支えていたことがうかがえる 9 。

そして、国綱の運命に大きな影響を与えたのが、 関連する大名・武将 たちである。常陸の 佐竹義重 は国綱の妻・小少将の養父であり、長年にわたり宇都宮氏と同盟を結び、共に対後北条氏戦線を形成した 4 。その子・ 佐竹義宣 は国綱の義兄弟にあたり、国綱改易後には彼を庇護し、宇都宮家の血脈を繋ぐ上で重要な役割を果たした 16 。一方、関東の覇権を争った 後北条氏政・氏直 親子は、宇都宮氏にとって最大の脅威であり、激しい対立の末、一時は宇都宮氏を圧迫した 11 。天下人となった 豊臣秀吉 は、小田原征伐後に国綱の所領を一度は安堵したが、後に非情な改易を命じた張本人である 7 。豊臣政権の五奉行の一人、 浅野長政 は、三男を国綱の養子にしようとしたが、芳賀高武の妨害で破談となり、これが国綱改易の一因になったとされる 15 。同じく五奉行の 石田三成 は、佐竹義宣が国綱改易に連座しそうになった際に助けたとされ、浅野長政とは対立関係にあったとも言われる 15 。

これらの人間関係の網の目は、国綱の生涯を通じて複雑に絡み合い、彼の決断や行動、そして最終的な運命に決定的な影響を与えた。特に芳賀高武のような近親者でありながら主家の存亡を揺るがす行動をとった人物の存在は、国綱にとって最大の不幸の一つであったと言えるかもしれない。戦国末期から近世初頭にかけての大名が置かれた状況の厳しさを、これらの人間模様は如実に物語っている。

結論:宇都宮国綱の歴史的評価

宇都宮国綱の生涯は、戦国時代の終焉と近世社会の幕開けという、日本史における大きな転換期に翻弄された一地方領主の苦闘の軌跡であった。彼の歴史的評価は、単に「改易された悲劇の大名」という一面だけでは捉えきれない多面性を持っている。

戦国大名としての国綱は、南からの後北条氏という強大な勢力の圧迫に対し、北の佐竹氏との同盟関係を巧みに利用し、また中央で台頭した豊臣秀吉への早期帰順という的確な判断によって、一時は家名と広大な所領を保った 7 。これは、激動の時代を生き抜くための一定の外交的センスと現実的な判断力を備えていたことを示している。しかし、その後の家臣団の内部対立を収拾できず、また豊臣政権の有力者である浅野長政との関係構築にも最終的に失敗し、結果として改易という破局に至った点は、当主としての統率力や政治力に限界があったことを示唆していると言わざるを得ない 15 。もっとも、わずか9歳で家督を継ぎ、常に周辺大国の狭間で難しい舵取りを迫られたという困難な状況にあったことは、彼の評価において十分に考慮されるべきであろう。

鎌倉時代以来、下野国に君臨してきた名門宇都宮氏の改易は、下野国における伝統的権威の終焉を意味し、地域の政治構造に大きな変化をもたらした 24 。宇都宮氏の旧領には、一時的に浅野長政が入った後 30 、蒲生秀行が封じられ 32 、その後も支配者が変遷するなど、地域社会は新たな秩序形成の過程を辿ることになる。宇都宮城も一時は荒廃し、国綱が防衛拠点とした多気山城は廃城となった 20 。

宇都宮国綱という人物像を再構築するならば、彼は時代の大きな転換期において、伝統的な名門勢力が新しい秩序に適応できずに没落していく典型例として位置づけられるかもしれない。後北条氏という地域的強敵には外交と軍事で対抗し、豊臣秀吉という中央権力にはいち早く恭順することで生き残りを図った 7 までは、時代の流れを読んだ行動であった。しかし、その後の家中の内紛の制御失敗 15 や、中央政権の有力者との関係構築の不備 22 は、新しい時代における大名としての統治能力や政治感覚の欠如、あるいは旧来の家臣団構造の限界を示していたとも解釈できる。

彼の悲劇は、個人の資質の限界と、それを超える過酷な外的要因とが複雑に絡み合った結果と言えるだろう。もし芳賀高武の内紛がなかったならば、もし浅野長政との養子縁組が円滑に進んでいれば、宇都宮氏は改易を免れたかもしれない。歴史に「もし」は禁物であるが、国綱の事例は、組織内部の結束の重要性や、中央政権との関係構築の巧拙が、時に組織の存亡を左右するという普遍的な教訓を示している。改易後も宇都宮家再興を諦めなかったその執念は 8 、武士としての意地を示すものとして、また、中央集権化の波に飲み込まれていく地方勢力の悲哀を象徴する姿として、後世に記憶されるべきであろう。

引用文献

- 芳賀氏(はがうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E6%B0%8F-1194903

- 宇都宮氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F

- 関東七名城のひとつ!「宇都宮城」の歴史 – Guidoor Media | ガイドアメディア https://www.guidoor.jp/media/utsunomiya-castle/

- 宇都宮広綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%BA%83%E7%B6%B1

- 甲相駿三国同盟破棄後の攻防と武田氏滅亡 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22924

- 江戸城の城主の変遷史 - 大江戸歴史散歩を楽しむ会 https://wako226.exblog.jp/15422605/

- 秀吉に改易された宇都宮国綱が抱えていた「内憂」 | 歴史人 https://www.rekishijin.com/42733

- 宇都宮国綱(うつのみや・くにつな)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%9B%BD%E7%B6%B1-1058076

- 宇都宮国綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%9B%BD%E7%B6%B1

- 小川台合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E5%8F%B0%E5%90%88%E6%88%A6

- 沼尻の合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BC%E5%B0%BB%E3%81%AE%E5%90%88%E6%88%A6

- 小田原征伐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E7%94%B0%E5%8E%9F%E5%BE%81%E4%BC%90

- 宇都宮城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kantou/utsunomiya.j/utsunomiya.j.html

- 多気城跡 - とちぎいにしえの回廊|文化財の歴史 https://www.inishie.tochigi.jp/detail.html?course_id=2&id=8

- 芳賀家当主 芳賀高定 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/hagatousyu.htm

- 下野宇都宮氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8B%E9%87%8E%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F

- 結城朝勝とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E6%9C%9D%E5%8B%9D

- 芳賀氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E6%B0%8F

- 1585年 – 86年 家康が秀吉に臣従 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1585/

- 多気城 (下野国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%B0%97%E5%9F%8E_(%E4%B8%8B%E9%87%8E%E5%9B%BD)

- 小田原攻めと「奥州仕置」はなぜ起きた?豊臣秀吉の天下統一事業のラストを飾る2つの事件 https://mag.japaaan.com/archives/197674/2

- 1597年 – 98年 慶長の役 秀吉の死 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1597/

- 鎌倉・室町に周囲の武将たちに恐れらた宇都宮氏の居城・多気城【栃木県宇都宮市】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/28553

- 宇都宮城 ~「悲運の名城」の実像に迫る~ | 日本を見つめて~旅するブログ~ http://ac802tfk.blog.fc2.com/blog-entry-285.html

- 石田三成が佐竹義宣へ思いを託した薙刀/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7132/

- 関ヶ原 合戦時の宇都宮国綱 津 野 倫 明 https://kochi.repo.nii.ac.jp/record/2000064/files/01tsuno_25.pdf

- 宇都宮義綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E7%BE%A9%E7%B6%B1

- 第十一章 佐竹氏の領国統一 - 水戸市 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10828.pdf

- 1582年(後半) 東国 天正壬午の乱 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1582-4/

- 宇都宮藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E8%97%A9

- 1600年 関ヶ原の戦いまでの流れ (後半) | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1600-2/

- 蒲生秀行 と 宇都宮城 https://www.u-tenchijin.com/wp-content/uploads/2021/03/201905_01.pdf