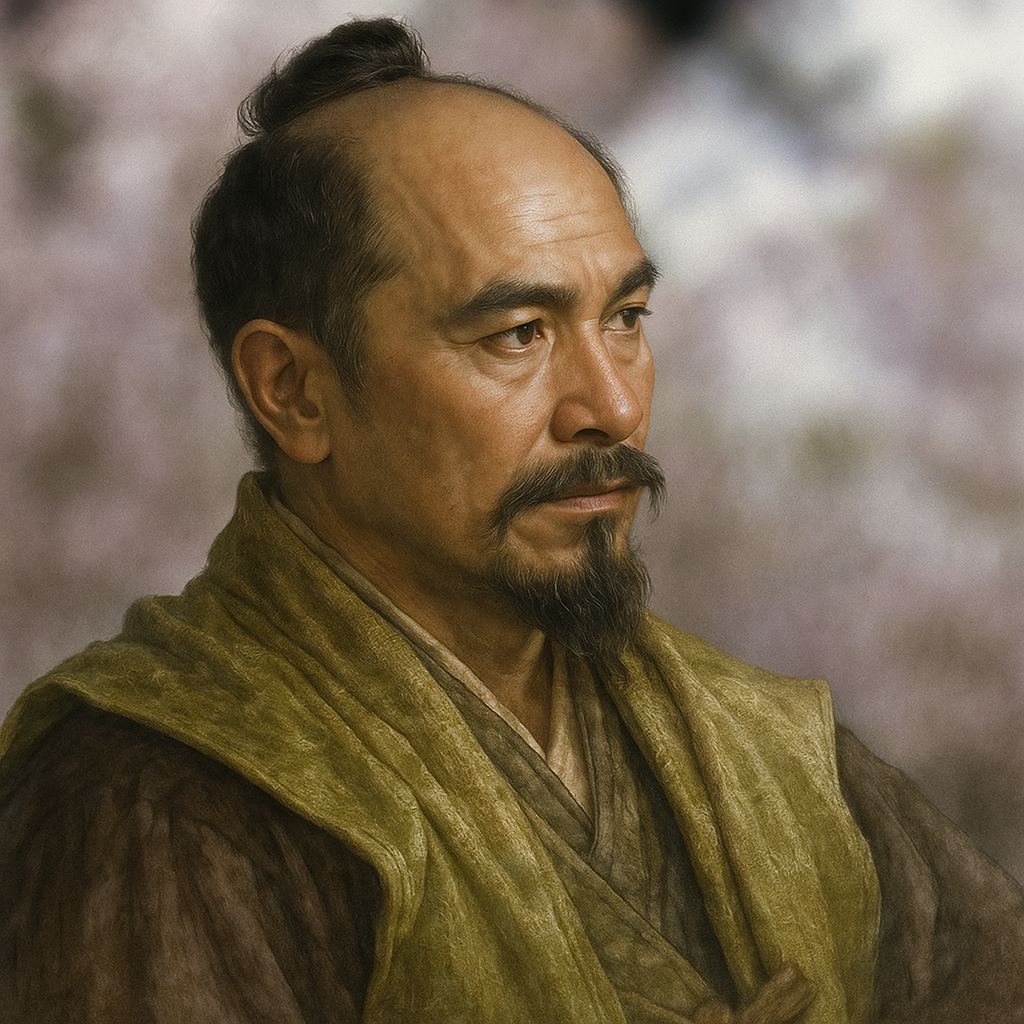

宇都宮広綱

宇都宮広綱は下野の名門宇都宮氏21代当主。幼少で家督を継ぎ、芳賀高定や佐竹氏の支援で宇都宮城を奪還。病弱ながらも佐竹氏との同盟を基軸に乱世を生き抜いた。

宇都宮広綱:下野の名門、戦国乱世における苦闘と再生の軌跡

序章:宇都宮広綱、乱世に輝いた刹那の光芒

本報告は、戦国時代という未曾有の動乱期に、下野国(現在の栃木県)の伝統ある名門、宇都宮氏の第21代当主としてその名を刻んだ武将、宇都宮広綱の生涯とその時代を多角的に検証するものである。広綱の人生は、父の早すぎる戦死による幼少期の苦難に始まり、忠臣たちの献身的な支えによって危機を脱し、一時は勢力を回復するも、病には勝てず若くしてこの世を去るという、まさに戦国武将の劇的な生涯を凝縮したものであった。

広綱が生きた時代は、室町幕府の権威が失墜し、日本各地で群雄が割拠し、下剋上が横行した時代である。関東地方もその例外ではなく、古河公方を中心とした旧体制が揺らぎ、相模の後北条氏、越後の上杉氏といった新興勢力が覇権を争う中で、宇都宮氏のような伝統的豪族は、その存亡を賭けた厳しい選択を迫られていた。

本報告では、まず宇都宮広綱の出自と、彼が家督を継承した当時の宇都宮氏が置かれていた危機的状況を明らかにする。次に、宿老・芳賀高定らによる宇都宮城奪還の経緯と、その後の広綱の治世における外交戦略、特に佐竹氏との同盟関係の重要性について詳述する。さらに、広綱を支えた主要な家臣たち、とりわけ芳賀高定と正室・南呂院の役割に焦点を当てる。そして、広綱時代の宇都宮氏の領国経営の実態や文化的側面にも光を当て、最後に、広綱の早すぎる死が宇都宮氏に与えた影響と、その後の嫡男・国綱の改易に至る経緯を考察する。

宇都宮広綱の生涯を追うことは、単に一個人の伝記を辿ることに留まらない。それは、戦国期における地方領主が、いかに有力家臣の力量、周辺大名との合従連衡、そして中央政権の動向といった外的要因にその運命を左右されたかを如実に示す事例研究でもある。広綱個人の資質や努力だけでは抗い難い時代の大きな潮流の中で、彼とその家臣たちが如何に生き残り、そして何を残したのか。本報告が、その歴史的意義を解き明かす一助となれば幸いである。

第一章:宇都宮広綱の生涯と時代背景

第一節:出自と血脈 – 名門宇都宮氏の系譜

宇都宮氏は、その起源を平安時代に遡る名門武家であり、藤原北家道兼流、あるいは中御門流を称するとされる 1 。家祖は藤原宗円とされ、下野国河内郡宇都宮(現在の栃木県宇都宮市)を本拠地とし、宇都宮二荒山神社の神職も務めるなど、古くからこの地に強固な基盤を築いていた 2 。鎌倉時代には幕府の有力御家人として重きをなし、源頼朝から「関東一の弓取り」と称された宇都宮朝綱や、歌人としても名高い宇都宮頼綱(蓮生)などを輩出している 2 。このように、宇都宮氏は武門としての名声と、文化的な素養を兼ね備えた一族として、関東にその名を轟かせてきた。

宇都宮広綱は、この名門宇都宮氏の第21代当主として、天文14年(1545年)に誕生した 4 。幼名は伊勢寿丸といい、これは当時の下野国で伊勢信仰が流行していた影響を強く受けていたためではないかと推察される 6 。戦国時代の武家社会において、有力な神仏への信仰は、単に個人的な精神の拠り所であるだけでなく、一族の権威を高め、領国支配を精神的に支える意味合いも持っていた。広綱の幼名も、そうした時代背景を反映したものと考えられる。

元服後の名は広綱といい、官位は従四位下、下野守に叙せられている 1 。名門としての自負は、宇都宮氏が戦国乱世を生き抜く上での精神的な支柱となったであろうが、同時に、旧来の権威に固執することが、新たな時代の変化への対応を遅らせる要因となった可能性も否定できない。広綱の生涯は、まさにこの名門意識と戦国期の厳しい現実との狭間で揺れ動いたものであった。

以下に、宇都宮広綱の略歴を年表形式で示す。

宇都宮広綱 略歴年表

|

年代 (西暦) |

元号 |

年齢 |

出来事 |

典拠 |

|

1545年 |

天文14年 |

0歳 |

誕生。幼名、伊勢寿丸。 |

4 |

|

1549年 |

天文18年 |

5歳 |

父・宇都宮尚綱、喜連川五月女坂の戦いで那須高資軍に敗れ戦死。家督を継承するも、壬生綱房により宇都宮城を追われる。 |

6 |

|

(天文18年~弘治3年) |

(1549-1557年) |

5~13歳 |

芳賀高定に庇護され、真岡城にて成長。 |

6 |

|

1557年 |

弘治3年 |

13歳 |

芳賀高定の尽力、佐竹義昭らの支援により宇都宮城を奪還。 |

7 |

|

(弘治3年以降) |

|

|

佐竹義昭の娘・南呂院を正室に迎え、佐竹氏と強固な同盟関係を築く。 |

6 |

|

1558年 |

永禄元年 |

14歳 |

越後上杉勢の下野侵攻を家臣・多功長朝の奮戦により撃退。 |

7 |

|

1564年 |

永禄7年 |

20歳 |

上杉謙信、佐竹義重と共に後北条方の小田氏治を小田城の戦いで破る。 |

7 |

|

1572年 |

元亀3年 |

28歳 |

病状が悪化し、花押も押せないほどになる。重臣・岡本宗慶が皆川俊宗に暗殺され、宇都宮城を一時占拠される。 |

4 |

|

1576年 |

天正4年 |

32歳 |

8月7日(または8月30日)、病のため死去。享年32(満31歳没とも)。法名、以天長清。死は秘匿されたとの説あり。 |

1 |

- 家族構成:

- 父:宇都宮尚綱 6

- 母:結城政朝の娘 1

- 正室:南呂院(佐竹義昭の娘) 1

- 子:宇都宮国綱、結城朝勝、芳賀高武 6

第二節:揺籃期 – 父・尚綱の死と宇都宮氏の危機

広綱の父である宇都宮尚綱(俊綱とも)は、宇都宮氏第20代当主として、天文年間の初めに家督を継承した 6 。尚綱の時代、宇都宮氏は宿老・壬生綱房の専横に悩まされつつも、芳賀高経(尚綱の父・興綱を幽閉した人物)を討ち、一時的に家中の掌握を試みるなど、積極的な勢力拡大を目指していた 6 。しかし、その試みは道半ばで潰えることとなる。

天文18年(1549年)9月17日、尚綱は那須高資を攻めるため喜連川五月女坂(現在の栃木県さくら市)に出陣するが、那須軍の奇襲を受けて敗北し、那須氏家臣・鮎ヶ瀬実光に射抜かれて討死した 6 。享年37歳であった 6 。この突然の当主の死は、宇都宮氏にとって計り知れない打撃となった。当主の戦死は、単に指導者を失うだけでなく、軍事力・政治力の著しい低下を意味し、家臣団の動揺や外部勢力の介入を招く最大の要因となる。

この時、広綱はわずか5歳であった 6 。幼少の広綱が家督を継承したものの、実権を握ることは到底不可能であり、宇都宮氏は未曾有の危機に直面する。この権力の空白を突いたのが、宿老の一人であった壬生綱房である。綱房はかねてより野心を抱いており、尚綱の死を好機と捉え、宇都宮城を乗っ取ってしまう 6 。さらに綱房は、かつて尚綱に討たれた芳賀高経の子である芳賀高照を傀儡の当主として宇都宮氏に迎え入れ、塩谷氏など他の宇都宮氏重臣らを自らの陣営に取り込み、正統な後継者である広綱に敵対した 6 。壬生綱房の行動は、主家の弱体化に乗じた典型的な下剋上であり、これにより宇都宮氏は本拠地を失い、まさに滅亡の瀬戸際に立たされたのである。

第三節:雌伏の時 – 芳賀高定の庇護と真岡城での成長

宇都宮氏が滅亡の危機に瀕する中、幼い広綱にとって唯一の希望となったのが、家臣の芳賀高定(はが たかさだ)であった。芳賀高定は、本名を益子宗之といい、後に宇都宮氏の重臣である芳賀氏の名跡を継いだ人物である 9 。宇都宮城を壬生綱房に追われた広綱は、この芳賀高定に守られ、下野国真岡城(現在の栃木県真岡市)へと落ち延びた 6 。

真岡城での広綱は、芳賀高定の補佐と庇護のもとで成長した 4 。この雌伏の期間は、広綱にとって肉体的にも精神的にも困難な時期であったと想像される。しかし同時に、忠臣である高定から、為政者としての心得や、乱世を生き抜くための政治・軍略について学ぶ貴重な機会であった可能性も否定できない。幼くして本拠地を追われ、家臣の裏切りを目の当たりにするという過酷な経験は、広綱に深い危機意識を植え付けると共に、家臣への信頼の重要性を強く認識させたであろう。芳賀高定の献身的な支えは、広綱との間に強固な信頼関係を築き上げ、これが後の宇都宮城奪還、そして宇都宮氏再興への大きな原動力となった。この苦難の時期を乗り越えた経験こそが、広綱を単なる名家の当主から、逆境に立ち向かう戦国武将へと鍛え上げたと言えるかもしれない。

第四節:宇都宮城奪還 – 宿老・芳賀高定の執念と戦略

芳賀高定の庇護のもと真岡城で成長した宇都宮広綱が、再び宇都宮城の土を踏むまでには、高定の周到かつ大胆な戦略と、数年にわたる執念深い努力が必要であった。

まず高定は、宇都宮氏の勢力回復を阻む内外の障害を排除することから着手した。天文20年(1551年)、高定は謀略を駆使し、広綱の父・尚綱を討った仇敵である那須高資を千本城にて殺害する 4 。これは、宇都宮氏にとって積年の恨みを晴らすと同時に、最大の脅威の一つを取り除く重要な一歩であった。さらに弘治元年(1555年)には、壬生綱房によって傀儡当主として利用されていた芳賀高照(高経の子)を、高定は真岡城に誘い出して暗殺した 4 。これにより、壬生綱房の宇都宮氏支配の正当性は大きく揺らぐことになった。

奇しくも同じ弘治元年(1555年)、宇都宮城を占拠していた壬生綱房が急死する 7 。しかし、綱房の嫡子である壬生綱雄が新たに宇都宮城主となり、依然として壬生氏の勢力は強大で、宇都宮領への侵攻を続けていた 7 。祖母井城や八ツ木城などが壬生氏によって攻略されるなど、予断を許さない状況が続いていた。

このような困難な状況下で、芳賀高定は卓越した外交手腕を発揮する。彼はまず、関東に強大な勢力を持つ相模の後北条氏の当主・北条氏康を味方につけることに成功する 7 。そして弘治3年(1557年)、氏康の命を受けた常陸の佐竹義昭が、広綱と高定を支援するために5000騎ともいわれる大軍を率いて下野国に出陣し、宇都宮氏の拠点の一つであった飛山城に在陣したと伝えられている 7 。佐竹義昭の参陣は、壬生氏に対する大きな軍事的圧力となった。

これらの周到な準備と外交交渉、そして軍事行動が実を結び、ついに宇都宮広綱は壬生氏から宇都宮城を奪還し、本拠地への帰還を果たした 7 。この宇都宮城奪還は、単に軍事的な勝利に留まらず、芳賀高定の類稀なる戦略眼と、周辺大名の利害関係を巧みに利用した外交交渉の賜物であった。特に、本来敵対関係にもなりうる後北条氏と佐竹氏の双方から、一時的にであれ支援を引き出した高定の外交能力は特筆に値する。この宇都宮城奪還という成功体験は、その後の広綱政権の基盤を固め、特に佐竹氏との間に長期にわたる強固な同盟関係を築く礎となったのである。

第五節:広綱の治世 – 周辺大名との攻防と外交

宇都宮城への帰還を果たした広綱の治世は、決して平穏なものではなかった。関東の覇権を巡る上杉氏と後北条氏の二大勢力の対立、そしてそれに伴う周辺諸大名の複雑な動きの中で、宇都宮氏は常に存亡を賭けた外交と軍事行動を強いられた。

広綱政権の外交戦略の基軸となったのは、常陸の佐竹氏との強固な同盟関係であった。これは、宇都宮城奪還を支援した佐竹義昭の娘・南呂院を広綱が正室として迎えたことにより、単なる軍事同盟を超えた姻戚関係によって裏打ちされたものであった 1 。南呂院は佐竹義昭の死後、佐竹氏当主となった弟の佐竹義重との連携においても重要な役割を果たし、この宇都宮・佐竹同盟は、後北条氏の関東進出に対抗する上で不可欠な生命線となった 7 。

広綱は、この佐竹氏との同盟を背景に、越後の上杉謙信とも連携し、関東制覇を目指す後北条氏及びその後北条氏に与する諸大名と徹底して対立する姿勢を示した 7 。永禄元年(1558年)には、越後上杉勢が下野国に侵攻してきたが、この時は家臣の多功長朝の奮戦によって撃退に成功している 7 。しかし、永禄4年(1561年)に上杉謙信が関東に出兵した際には、芳賀高定と共にこれに参陣し 9 、永禄7年(1564年)には上杉謙信、佐竹義重と共に後北条方の小田城主・小田氏治を小田城の戦いで破るなど、上杉氏との協調路線を取った 7 。しかし、後に上杉謙信が後北条氏と和睦すると、広綱は謙信と手を切り、佐竹氏との連携を維持しつつも独立した立場を保つという、現実的かつ柔軟な外交政策を展開した 4 。

一方で、宇都宮氏の足元では、依然として不安定な要素が存在した。かつて宇都宮城を占拠した壬生氏は、その後北条氏側に付き、宇都宮・佐竹連合と敵対し続けた 18 。天正4年(1576年)頃には、宇都宮広綱と壬生義雄が薄葉原(現在の栃木県矢板市付近)で合戦に及んだと記録されている 18 。

さらに、家臣団内部からの造反という内憂も広綱を悩ませた。元亀3年(1572年)1月、上杉謙信との外交交渉を担当していた宇都宮氏の筆頭重臣である岡本宗慶が、同じく宇都宮氏の重臣であった皆川俊宗によって暗殺されるという事件が発生した 7 。翌日には宇都宮城が皆川俊宗によって占拠され、約1年間にわたり皆川氏が宇都宮氏の主導権を握った 7 。皆川俊宗は次第に後北条氏寄りの立場を取るようになり、これにより宇都宮氏は一時的に後北条氏に屈した形となった 7 。この事態に対し、広綱は元亀4年(1573年)に同盟者である佐竹義重らと共に皆川氏を討伐し、危機を脱している 7 。この皆川俊宗の乱は、譜代の重臣であっても利害によっては主家に反旗を翻す戦国時代の非情さを示すと同時に、宇都宮氏の家臣統制に依然として課題があったことを示唆している。

その他、結城氏との関係においては、広綱の母が結城政朝の娘であったことに加え 1 、広綱の次男である朝勝が結城晴朝の養子となるなど 6 、一定の友好関係を維持しようと努めていた様子がうかがえる。

このように、宇都宮広綱の治世は、佐竹氏との強固な同盟を基盤としつつも、関東の複雑な政治状況の中で、常に緊張を強いられ、外交と軍事の両面で巧みな舵取りを求められるものであった。

第六節:病魔と早すぎる終焉 – 死因と死の秘匿説

宇都宮広綱は、その生涯を通じて病弱であったと伝えられている 4 。特に晩年は病状が悪化し、元亀3年(1572年)には重要な政治的意思決定の証である花押(署名代わりのサイン)も押せないほど衰弱し、病床に伏すことが多かったという 4 。このような健康状態でありながらも、彼の治世が「比較的安定していた」 4 とされるのは、前述の通り、宿老・芳賀高定や正室・南呂院といった周囲の人物による献身的な支えが大きかったためであろう。

そして天正4年(1576年)8月7日(異説として8月30日 5 )、広綱は病のため、わずか32歳(満31歳で没したとする資料もある 5 )という若さでこの世を去った 1 。法名は、資料により「以天長清(いてんちょうせい)」 1 や「旭山瑞来(きょくざんずいらい)、長楽寺(ちょうらくじ)」 1 などと伝えられている。

広綱の死に関しては、一つの注目すべき説が存在する。それは、彼の死がすぐには公表されず、数年間にわたって秘匿されたというものである 1 。その理由として、嫡男である国綱が当時まだ幼少であったため、家中の動揺や敵対勢力による介入を防ぐ必要があったからだと考えられている 1 。具体的には、天正8年(1580年)までの4年間、広綱は依然として存命であるかのように装われたという 1 。

この死の秘匿説は、戦国時代の武家において、当主の死、特に後継者が幼い場合の当主の死が、いかにその家の存続を危うくするものであったかを物語っている。当主の不在は、家臣団の分裂を招きやすく、また、隣接する敵対勢力にとっては絶好の攻撃機会となり得る。広綱の死を隠すという措置は、幼い国綱への権力移譲を円滑に進め、内外の敵に付け入る隙を与えないための、苦肉の時間稼ぎであったと推測される。この秘策がどの程度功を奏したのか、そしてその後の宇都宮氏の運命にどのような影響を与えたのかは、さらなる検証を要する点である。いずれにせよ、広綱の病弱さと早すぎる死は、再興途上にあった宇都宮氏にとって、計り知れない痛手であったことは間違いない。

第二章:広綱を支えた人々 – 芳賀高定を中心に

宇都宮広綱の生涯、特にその苦難に満ちた前半生と、その後の宇都宮氏の再興において、彼を支えた人々の存在は決定的に重要であった。中でも、宿老・芳賀高定と正室・南呂院の功績は特筆に値する。

第一節:芳賀高定 – 宇都宮氏存続の立役者

芳賀高定は、宇都宮広綱の時代における宇都宮氏存続の最大の功労者と言っても過言ではない。彼の出自は益子氏であり、益子宗之(ましこ むねゆき)として生まれたが、後に宇都宮氏の筆頭家老家である芳賀氏の家督を継承し、芳賀高定と名を改めた 9 。この養子縁組は、天文10年(1541年)、芳賀高経が主君・宇都宮尚綱に反逆して敗死した後、尚綱の命によって行われたとされる 9 。芳賀氏は、清原氏の流れを汲む清党の筆頭格であり、益子氏の紀党と共に「紀清両党」と称され、宇都宮氏の軍事力を支える中核的な存在であった 9 。高定がこの名門芳賀氏を継いだことは、彼自身の宇都宮家中における発言力を高めると同時に、宇都宮氏の安定にも寄与したと考えられる。

高定の功績は多岐にわたるが、最大のものは、広綱の父・尚綱が天文18年(1549年)に戦死し、壬生綱房によって宇都宮城が乗っ取られた際に、当時わずか5歳の広綱を保護し、真岡城へ退避させたことである 6 。これにより、宇都宮氏の正統な血脈は守られた。

その後、高定は宇都宮氏再興のために執念を燃やす。天文20年(1551年)には、尚綱の仇である那須高資を謀略によって殺害 7 。弘治元年(1555年)には、壬生綱房の傀儡であった芳賀高照を真岡城に誘い出して暗殺し、宇都宮氏内部の敵対勢力を排除した 7 。これらの行動は、目的のためには非情な手段も辞さない、戦国武将としての高定のリアリズムを物語っている。

そして、弘治3年(1557年)、高定はついに宇都宮城奪還を成し遂げる 7 。この成功の背景には、高定の卓越した外交手腕があった。彼は、相模の後北条氏康や常陸の佐竹義昭といった周辺の有力大名と交渉し、時には敵対関係にあった勢力からも支援を引き出すことに成功している 7 。特に佐竹義昭の出兵は、宇都宮城奪還に決定的な役割を果たした。

宇都宮城帰還後も、高定は宇都宮家の宿老として広綱を支え続けた。広綱と佐竹義昭の娘である南呂院との婚姻同盟を成立させ、宇都宮氏と佐竹氏の連携を強固なものとしたのは、高定の外交戦略の大きな成果である 7 。また、永禄4年(1561年)の上杉謙信の関東出兵の際には、清党を率いて宇都宮軍として参陣するなど、軍事面でも広綱を補佐した 9 。

芳賀高定は、単なる忠臣という枠を超え、優れた戦略眼と外交能力を兼ね備えた稀有な武将であった。益子氏からの養子という立場でありながら、宇都宮氏の中核でこれほどの活躍を見せた背景には、彼自身の傑出した能力に加え、当時の宇都宮氏が置かれていた危機的状況と、それ故に家柄よりも実力を重視せざるを得なかった事情があったのかもしれない。彼の行動は、主家への忠誠心の発露であると同時に、自己の政治的影響力を高めようとする野心も含まれていた可能性は否定できないが、結果としてその全てが宇都宮氏の存続と再興に繋がったことは紛れもない事実である。

第二節:南呂院 – 佐竹氏との絆を繋いだ女性

南呂院(なんりょいん)は、常陸国の戦国大名・佐竹義昭の娘であり、宇都宮広綱の正室として嫁いだ女性である 1 。彼女は、広綱との間に嫡男・国綱、そして後に結城氏を継ぐことになる朝勝、芳賀氏を継ぐ高武(時綱)らをもうけた 6 。

南呂院の輿入れは、単なる婚姻に留まらず、当時の宇都宮氏にとって極めて重要な政治的意味を持っていた。宇都宮城を奪還したばかりの広綱政権にとって、強力な後ろ盾は不可欠であり、芳賀高定の外交努力によって実現した佐竹氏との婚姻同盟は、その後の宇都宮氏の外交・軍事戦略の基盤となった 7 。南呂院は、この宇都宮・佐竹同盟の象徴であり、両家の絆を繋ぐ重要な存在であった。

彼女の政治的な役割は、特に広綱の晩年から死後にかけて顕著になる。広綱が生来病弱で、晩年には政務を十分に執ることが困難であった状況下で、南呂院が夫を補佐し、政治的な判断に関与していた可能性は高い。そして、天正4年(1576年)に広綱が32歳の若さで死去し、嫡男・国綱がわずか9歳で家督を継ぐと、南呂院は国綱の後見役として、実質的に宇都宮家の政治を主導したと伝えられている 26 。『関八州古戦録』によれば、当時の宇都宮家の者たちは、南呂院の働きぶりを「唐(中国)においては則天武后、本朝(日本)においては北条政子の古例がある。当家における南呂院様も、これらに倣(なら)うものであろう」と評したという 26 。この評価は、彼女が単なる当主の母という立場を超え、強い指導力を発揮していたことを示唆している。

南呂院の政治的影響力は、家中の人事にも及んだ。1580年代半ばには、彼女の強い要望により、三男である宇都宮時綱(後の芳賀高武)が、宇都宮氏の重臣筆頭である芳賀氏の当主・芳賀高継の養子となっている 9 。これは、宇都宮家と芳賀家の結びつきを一層強固にし、家中の安定を図ろうとする南呂院の深謀遠慮であったと考えられる。

戦国時代の女性は、婚姻を通じて家と家を結びつける道具として見られがちであるが、南呂院のように、当主の死後や幼君の後見という形で、政治の表舞台で重要な役割を果たす例も少なくない。彼女の存在は、強力な実家である佐竹氏との同盟関係を維持する上で不可欠であり、これが後北条氏の圧力に抗する上での生命線であった。南呂院は、まさに乱世を生き抜いた気丈な女性であり、宇都宮氏の苦難の時代を支えた陰の功労者の一人と言えるだろう。

第三節:主要家臣たちの動向

宇都宮広綱の治世は、芳賀高定や南呂院といった中枢の人物だけでなく、多くの家臣たちの働きによっても支えられていた。彼らの活躍が、困難な状況下にあった宇都宮氏を部分的にでも安定させた要因の一つであった。

特筆すべき武功を挙げた家臣としては、多功長朝(たこう ながとも)の名が挙げられる。永禄元年(1558年)、越後の上杉謙信の軍勢が下野国に侵攻してきた際、多功長朝は宇都宮軍を率いて奮戦し、これを撃退することに成功した 7 。この勝利は、宇都宮城を奪還して間もない広綱政権にとって、その武威を内外に示す重要な出来事であった。

外交面では、岡本宗慶(おかもと むねよし)が重臣として上杉謙信との交渉を担当していた 7 。しかし、元亀3年(1572年)、同じく宇都宮氏の重臣である皆川俊宗によって暗殺されるという悲劇に見舞われた 7 。この事件は、宇都宮氏の外交政策に打撃を与えただけでなく、家臣団内部の対立や、周辺勢力との間に常に緊張関係が存在していたことを物語っている。

「宇都宮家臣団辞典」 27 のような資料が存在することからも、宇都宮氏が多様な家臣を抱えていたことがうかがえる。具体的な家臣の名としては、飯岡惣左衛門尉(府郡城主) 28 、飯田民部助(飯田城主、太鼓奉行) 28 、石川五郎兵衛(天正10年に宇都宮国綱から感状を受ける) 28 などが記録に見られる。これらの家臣たちは、それぞれの持ち場で軍事、行政、外交などの実務を担い、宇都宮氏の領国支配を支えていた。

宇都宮氏の家臣団の構成は、芳賀氏を中心とする清党のような、古くからの繋がりを持つ有力な一族に加え、多功氏や岡本氏のような実務能力に長けた家臣、そして各地の城を守る国人領主たちによって成り立っていたと考えられる。彼らの忠誠心と働きぶりが、広綱時代の宇都宮氏の浮沈に大きく関わっていたことは想像に難くない。家臣団全体の動向を詳細に把握することは、宇都宮氏の権力構造や統治の実態をより深く理解する上で不可欠である。

第三章:広綱時代の宇都宮氏 – 領国経営と文化的側面

宇都宮広綱の治世は、周辺大名との絶え間ない攻防と外交交渉に明け暮れたが、その一方で下野国における宇都宮氏の領国経営や文化的活動も行われていた。しかし、その実態は断片的な記録から推測する他ない部分も多い。

第一節:下野国における宇都宮氏の勢力と領国経営の実態

宇都宮氏は、下野国宇都宮(現在の宇都宮市)を本拠地とし、鎌倉時代以来、この地域に広大な所領を有してきた伝統的領主であった 4 。しかし、戦国時代に入ると、その勢力範囲は必ずしも安定していたわけではない。ある資料では、戦国期の宇都宮氏について「攻め込んでは撃退され、攻め込まれてはぎりぎりに耐えていた」と評される一方で、「強固な団結力と土着性を持つ家臣団を保有し、広大な領土と巨大な洞組織は、下野の中心勢力と言うにふさわしい」とも記されている 27 。この二つの評価は、宇都宮氏が置かれた状況の複雑さを物語っている。

領国経営の実態については、「あまりにもルーズで、しかもそれを解明するには複雑きわまりない」 27 とされるほど、史料が乏しく、詳細な分析は困難を伴う。戦国大名が行ったような体系的な検地や税制改革、あるいは家法(分国法)の制定といった記録は、広綱の時代に関しては明確には確認されていない 29 。鎌倉時代に制定されたとされる「宇都宮家弘安式条」は存在するものの、これが戦国期にどの程度影響力を持っていたか、またその内容の真贋については議論があり、広綱時代の領国経営の直接的な指針となっていたかは不明である 34 。

家臣団の構成は、宇都宮氏の領国支配を理解する上で重要な要素である。芳賀氏を中心とする清党のような、古くから宇都宮氏と結びつきの強い有力な武士団がその中核を成していた 9 。これらの家臣団の強い土着性は、一致団結して外敵に当たる際の強みとなった一方で、当主による中央集権的な支配を困難にし、領国経営の「ルーズさ」や「複雑さ」に繋がった可能性も考えられる。

城郭に関しては、本拠地である宇都宮城 6 に加え、多気山城(たげやまじょう)が重要な拠点として機能していた 22 。特に多気山城は、天正年間(広綱の晩年から国綱の時代)に、西方からの脅威であった後北条氏の侵攻に備えるため、大規模な改築が施されたとされ、宇都宮氏の防衛戦略において重要な位置を占めていた 22 。

戦国期の下野国における商業や流通の状況については、豊臣秀吉の中央集権化に伴い、兵糧米の買い上げや戦地での市場開設などが行われた記録があるが 39 、広綱の時代に宇都宮氏が具体的にどのような商業政策や流通政策を採っていたかは明らかではない。

総じて、宇都宮広綱時代の領国経営は、度重なる内外の軍事的脅威への対応に追われ、体系的かつ強力な支配体制を確立するには至らなかった可能性が高い。有力家臣団との協議や勢力均衡の上に成り立っていた「緩やかな連合体」のような側面と、土着性の強い家臣団による「地域密着型」の支配という二面性を持っていたのかもしれない。度重なる合戦は領国経営に多大な負担を強いたはずであり、内政面の充実に注力する余裕が乏しかったことも想像に難くない。

第二節:信仰と文化 – 興禅寺の復興と宇都宮氏の宗教的権威

戦乱に明け暮れた戦国時代にあっても、武将たちが信仰や文化と無縁であったわけではない。宇都宮広綱の時代においても、その一端を垣間見ることができる。

特筆すべきは、広綱による興禅寺(こうぜんじ)の復興である。興禅寺は宇都宮氏ゆかりの古刹であったが、天文13年(1545年)、広綱の父・尚綱が那須氏に敗れた際、那須軍の侵攻によって焼失したと伝えられる 40 。この焼失した殿堂を、広綱が天文年間(1532年~1555年、広綱の幼少期から宇都宮城奪還の頃に相当する)に復興し、旧観を取り戻させたと記録されている 40 。この事業は、単に個人的な信仰心の発露に留まらず、戦乱で荒廃した領民の心の安定を図り、宇都宮氏の権威を再興しようとする政治的な意図も含まれていた可能性が考えられる。寺社の復興や保護は、領主が領民に対して慈悲深さや統治の安定性を示す有効な手段であり、特に父の代からの戦乱で疲弊した領内において、宗教施設の再建は人心収攬に繋がったであろう。

宇都宮氏は、始祖・藤原宗円以来、下野国一之宮である宇都宮二荒山神社(ふたあらやまじんじゃ)の座主や日光山の別当職などを代々務め、その宗教的権威は領国支配における重要な精神的支柱となっていた 2 。広綱もこの伝統を継承し、神社の保護などを通じて、その権威を領国支配に利用したと考えられる。例えば、大永・永禄年間(広綱の父・尚綱から広綱の治世にかけての時期)に、宇都宮盛綱(尚綱または広綱の誤記か、あるいは一族の別の人物か)や宇都宮広綱が、ある神社の守護職を称していたとの記録もある 42 。

また、広綱の幼名が「伊勢寿丸」であったことは、当時の下野国における伊勢信仰の流行を示唆している 6 。伊勢神宮への信仰は、全国的な広がりを持つものであり、これを受容することは、他の地域との文化的な繋がりを持つことを意味し、宇都宮氏の権威付けにも繋がった可能性がある。

宇都宮氏には、鎌倉時代の宇都宮頼綱(蓮生)が京で宇都宮歌壇を形成し、『小倉百人一首』の成立にも関わったとされるなど、和歌の伝統があった 2 。広綱自身やその周辺で、どの程度の文化活動が行われていたかを示す具体的な記録は乏しいが 43 、鷹狩りや茶の湯といった武家文化が広まっていた時代背景を考えると、広綱もそうした嗜みを持っていた可能性は否定できない 45 。

宇都宮氏による寺社への寄進や保護の事例は散見され 42 、これらは信仰心の発露であると同時に、領国支配における宗教的権威の維持・強化という側面も持っていた。広綱による興禅寺の復興も、こうした文脈の中で理解することができるだろう。

第四章:広綱没後の宇都宮氏と国綱の改易

宇都宮広綱の早すぎる死は、再興途上にあった宇都宮氏にとって大きな打撃となり、その後の宇都宮氏の運命に暗い影を落とすことになった。

第一節:嫡男・国綱の家督相続と直面した課題

天正4年(1576年)、宇都宮広綱が病没すると、嫡男である宇都宮国綱(うつのみや くにつな)が家督を継承した 1 。しかし、この時、国綱はまだ9歳という幼少であった 12 。戦国時代において、幼君の家督相続は常に家中の動揺や外部勢力の介入を招く危険性をはらんでおり、宇都宮氏も例外ではなかった。

この危機的状況において、国綱の母であり広綱の正室であった南呂院(佐竹義昭の娘)が、幼い国綱の後見役として宇都宮家の政治を主導したと伝えられている 26 。彼女の強力な指導力と、実家である佐竹氏の支援が、この時期の宇都宮氏を支える上で極めて重要な役割を果たしたと考えられる。前述の通り、広綱の死が数年間秘匿されたという説 1 も、この幼君への権力移譲を円滑に進めるための時間稼ぎであった可能性が高い。

しかし、幼君を戴いた宇都宮氏が置かれた状況は依然として厳しかった。関東においては、相模の後北条氏の圧力がますます強まり、一時は宇都宮城の周囲が全て後北条方の城に囲まれるほどの危機的状況も経験したとされている 12 。このような中で、宇都宮氏は佐竹氏や結城氏など北関東の諸大名と共に「東方之衆(とうほうのしゅう)」と呼ばれる反北条連合の一翼を担い、後北条氏の侵攻に抵抗を続けた 26 。南呂院の政治手腕と佐竹氏との強固な同盟関係が、この困難な時期の宇都宮氏を支える上で決定的な意味を持っていた。広綱の死の秘匿が成功したとしても、幼い国綱が当主であるという事実は隠しきれず、内外の勢力からの圧力を招いたであろう。南呂院は、佐竹氏という実家の力を背景に、家中の統制と対外的な交渉にあたったと推測される。後北条氏による包囲網の形成は、宇都宮氏が外交的に孤立しつつあったことを示し、これが後に豊臣政権という中央の強大な力との結びつきを模索する動機となった可能性も考えられる。

第二節:豊臣政権下の宇都宮氏と改易の真相

天正18年(1590年)、天下統一を目指す豊臣秀吉による小田原征伐が開始されると、宇都宮国綱は父・広綱以来の反北条氏の立場から、秀吉方に馳せ参じた 48 。国綱は小田原城攻めに参陣し、石田三成の指揮下で行われた忍城(おしじょう)攻撃などにも参加したと記録されている 48 。

小田原の後北条氏が滅亡した後、秀吉は宇都宮城に入り、奥羽・関東諸大名の処遇を決定する「宇都宮仕置」を行った 52 。この際、宇都宮国綱は秀吉から下野国宇都宮において18万石(あるいは18万7千石余)の本領を安堵され、宇都宮氏はひとまずその存続を許された形となった 48 。これは、宇都宮氏が中央政権の強大な力を利用して、長年の脅威であった後北条氏の圧迫から解放された瞬間であった。

しかし、この安堵も束の間、慶長2年(1597年)11月、宇都宮国綱は突如として豊臣秀吉の命により改易され、所領を没収されてしまう 48 。名門宇都宮氏の数百年にわたる下野支配は、ここに終焉を迎えたのである。

改易の理由については諸説あり、明確な一次史料が存在しないため、真相は未だ謎に包まれている 56。

国綱自身は、この改易を「不慮の子細(思いがけない事情)」あるいは「侫人(ねいじん、道理のわからない邪な人物)の申し成し(讒言)」によるものだと述べている 55。一方、同盟関係にあった佐竹義宣の書状には「宇都宮殿御不奉公(宇都宮殿の勤めにおける過失)」との記述が見られる 55。

具体的な理由として有力視されている説の一つに、豊臣政権の重臣であった浅野長政との確執がある。秀吉が国綱に対し、浅野長政の子を養子として迎えるよう命じたが、国綱がこれを拒否したため、長政の怒りを買い、改易に繋がったというものである 51 。この説に関連して、国綱の弟である芳賀高武がこの養子縁組に強く反対し、推進派の家臣を殺害するという事件を起こしたことも、改易の一因として挙げられている 54 。

また別の説として、浅野長政が実施した検地(太閤検地)の際に、宇都宮氏が石高を過少に申告していたことが発覚し、これが罪に問われたという「石高隠匿説」も存在する 51 。石高の過少申告は、豊臣政権下で多くの大名が改易される際の口実として用いられたものであり、宇都宮氏もその対象となった可能性は否定できない。

さらに、これらの個別の理由だけでなく、より大きな視点から、豊臣政権の政策そのものに改易の原因を求める見方もある。すなわち、秀吉が古い伝統的勢力を排除し、豊臣恩顧の家臣を各地に配置することで、中央集権的な支配体制をより強固なものにしようとした、その一環として宇都宮氏が取り潰されたというものである 57 。

改易後、宇都宮国綱は備前国(現在の岡山県)の大名・宇喜多秀家に預けられた 48 。その後、秀吉から朝鮮出兵(慶長の役)での戦功次第では再興を許すとの言を受け、実際に朝鮮へ渡り順天城の戦いなどで武功を立てたとされるが、秀吉の死によってその望みは絶たれた 48 。失意のうちに諸国を流浪した国綱は、慶長12年(1607年)、江戸浅草の石浜において40歳で病死したと伝えられている 10 。

宇都宮氏の嫡流による下野支配はここに途絶えたが、国綱の子である宇都宮義綱は後に水戸藩に仕え、その子孫は水戸藩士として家名を存続させた 2 。

宇都宮国綱の改易は、単一の理由ではなく、これらの複数の要因が複雑に絡み合って発生した可能性が高い。豊臣政権末期における有力大名間の権力闘争や、秀吉による支配体制強化策の潮流の中で、宇都宮氏はその犠牲となった側面も否定できない。鎌倉時代以来の名門であった宇都宮氏の終焉は、戦国時代から近世へと移行する時代の大きな転換点を象徴する出来事の一つとして、歴史に刻まれている。

終章:宇都宮広綱の歴史的評価と現代的意義

宇都宮広綱は、戦国時代という激動の時代に翻弄されながらも、一時は宇都宮氏の再興を果たし、その名を歴史に留めた武将である。彼の生涯と治世を振り返ることで、戦国武将としての功績と限界、そしてその生涯が現代に示唆するものを考察する。

広綱の最大の功績は、父・尚綱の戦死という絶望的な状況から、宿老・芳賀高定らの献身的な補佐を得て宇都宮城を奪還し、滅亡の危機に瀕していた宇都宮氏を救った点にある。これは、広綱自身の不屈の精神と、彼を支えた家臣団の忠誠心、そして高定の卓越した戦略眼と外交手腕が結実した結果であった。宇都宮城帰還後も、佐竹氏との強固な同盟関係を基軸とし、関東の二大勢力であった上杉氏と後北条氏の間で巧みな外交を展開し、一定期間、宇都宮氏の勢力を保持した点も評価されるべきであろう。

しかし、広綱の治世には限界も存在した。生来病弱であったとされ、32歳という若さでこの世を去ったため、その治世は短期間に終わらざるを得なかった 4 。このため、領国経営において抜本的な改革を行ったり、軍事面で飛躍的な勢力拡大を成し遂げたりするには至らなかった。彼の治世は、現状維持と勢力回復に終始し、新たな時代を切り開くような革新的な政策を打ち出すまでには至らなかったと言える。

宇都宮広綱の生涯は、戦国時代における地方領主の存続がいかに厳しいものであったかを如実に物語っている。個人の武勇や才覚だけではどうにもならず、家臣団の結束力、外交戦略の巧拙、そして何よりも「運」という要素が、その運命を大きく左右した。宇都宮氏は鎌倉以来の名門としての自負を持っていたが、広綱の時代には、もはや伝統的な権威だけでは生き残れない、実力が全てを決定する時代の到来を痛感させられたであろう。

そして、広綱の死後、嫡男・国綱の代で豊臣秀吉によって改易されたことは、地方の伝統的勢力が中央集権化の巨大な波に抗うことの難しさを示している。広綱の奮闘も虚しく、宇都宮氏は戦国時代の終焉と共に、その歴史の表舞台から姿を消すことになった。

宇都宮広綱という人物を通じて、我々は戦国時代の複雑な人間模様や社会構造の一端を垣間見ることができる。彼は、決して華々しい成功を収めた英雄ではないかもしれない。しかし、逆境に屈せず、家臣と共に困難に立ち向かい、一族の存続のために最後まで戦い抜いたその姿は、乱世を生きた一人の武将のリアリティを我々に伝えてくれる。

広綱の功績は、彼個人の力によるものというよりは、彼を支えた芳賀高定や南呂院、そして同盟者であった佐竹氏といった、いわば「チーム」としての成果と捉えるべきであろう。彼の限界は、戦国中期から後期にかけての関東地方の複雑な政治状況と、彼自身の健康問題に起因する部分が大きい。彼の生涯は、単なる英雄譚としてではなく、戦国という時代の厳しさ、そしてその中で生きる人々の葛藤と希望を伝える貴重な事例として、後世に多くの教訓を残していると言えるだろう。

参考文献

- 株式会社みやもと. (情報取得日不明). 宇都宮広綱. バンド武士どっとこむ. 4

- (情報取得日不明). 宇都宮広綱. 戦国ガイド. 5

- (情報取得日不明). 宇都宮氏. Dynasty. 1

- (最終更新日 2023年11月25日). 宇都宮氏. Wikipedia. 2

- (情報取得日不明). 宇都宮氏の終焉. 宇都宮の歴史と文化財 宇都宮市公式ホームページ. 53

- (2024年3月31日). 宇都宮尚綱の戦いと宇都宮広綱の誕生. 歴史の回想. 6

- (最終更新日 2022年12月14日). 宇都宮広綱. Wikipedia. 7

- (情報取得日不明). 下野勢力図 1578年(天正6年). 下野戦国争乱記. 22

- (情報取得日不明). 【どうする家康】徳川家康の次男・結城秀康はなぜ父に疎まれ、豊臣秀吉の養子に出されたのか?. WEB歴史街道. 23

- (情報取得日不明). 宇都宮家. 下野戦国争乱記. 27

- (情報取得日不明). 2 徳雪斉周長・第5代義雄. ADEAC(アデアック):デジタルアーカイブシステム. 18

- (情報取得日不明). 宇都宮国綱. Wikipedia. 10

- (情報取得日不明). 宇都宮国綱の花押. 花押工房. 48

- (情報取得日不明). 芳賀高定. 下野戦国争乱記. 9

- (情報取得日不明). 飛山城跡. 宇都宮の歴史と文化財 宇都宮市公式ホームページ. 13

- (情報取得日不明). 宇都宮家臣団列伝 西方面. 下野戦国争乱記. 28

- (最終更新日 2023年12月10日). 宇都宮国綱. Wikipedia. 10

- (情報取得日不明). 北条家滅亡後も生き残りを図った宇都宮国綱の生涯とは【後編】. WEB歴史街道. 49

- (情報取得日不明). 【宇都宮氏の改易】. ADEAC(アデアック):デジタルアーカイブシステム. 55

- (情報取得日不明). 宇都宮広綱、国綱親子. アメブロ. 12

- (情報取得日不明). 芳賀高定. バンド武士どっとこむ. 4

- (情報取得日不明). 宇都宮国綱. コトバンク. 51

- 松本一夫. (情報取得日不明). 豊臣期宇都宮氏の改易に関する一考察―関連資料の検討を中心として―. 学習院大学学術成果リポジトリ. 56

- (情報取得日不明). 興禅寺の歴史・史話. 興禅寺. 40

- 江田郁夫 編. (2011). 下野宇都宮氏 (シリーズ・中世関東武士の研究). 戎光祥出版. 20

- (情報取得日不明). 宇都宮氏の改易. 宇都宮の歴史と文化財 宇都宮市公式ホームページ. 57

- (情報取得日不明). 宇都宮氏. Wikipedia. 2

- (最終更新日 2023年11月18日). 芳賀氏. Wikipedia. 24

- (情報取得日不明). 芳賀高名. バンド武士どっとこむ. 25

- (情報取得日不明). 皆川俊宗の乱. 上神主・茂原官衙遺跡. 21

- (情報取得日不明). 御家人宇都宮氏の所領支配-「宇都宮家弘安式条」を読む-. 栃木県教育委員会事務局文化財課. 34

- (情報取得日不明). 宇都宮氏の支配構造. ADEAC(アデアック):デジタルアーカイブシステム. 3

- (情報取得日不明). 多気山城跡. とちぎの文化財. 37

- (情報取得日不明). 多気城(栃木県宇都宮市)宇都宮市街を一望できる「宇都宮氏」の巨大山城. WEB歴史街道. 38

- (情報取得日不明). 【宇都宮氏の女性当主】夫・広綱の死後、9歳の嫡男に代わり家を率いた南呂院の生涯【前編】. 文春オンライン. 26

- (情報取得日不明). 宇都宮城. 城びと. 52

- (情報取得日不明). 飛山城(栃木県宇都宮市). 戦国時代の城. 15

- (最終更新日 2023年3月1日). 南呂院. Wikipedia. 8

- (最終更新日 2023年5月13日). 芳賀高継. Wikipedia. 59

- (情報取得日不明). 飛山城. 城郭放浪記. 60

- (情報取得日不明). 芳賀高定の外交手腕. 下野戦国争乱記. 14

- (情報取得日不明). 佐竹義重~北条・伊達と渡り合い勢力を拡大した常陸の雄~. 武将辞典. 16

- (最終更新日 2024年3月10日). 宇都宮氏. Wikipedia. 2

- (最終更新日 2022年12月14日). 宇都宮広綱. Wikipedia. 7

引用文献

- 宇都宮氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F

- 宇都宮氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F

- 【宇都宮一族の統制】 - ADEAC https://adeac.jp/takanezawa-lib/text-list/d100010/ht002480

- 宇都宮広綱 うつのみや ひろつな - 坂東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/post/utsunomiya-hirotsuna

- 宇都宮広綱の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/66

- 「宇都宮氏一族の群像」宇都宮宇都宮の滅亡の危機。 川村一彦 | 歴史の回想のブログ川村一彦 https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202403310020/

- 宇都宮広綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%BA%83%E7%B6%B1

- 南呂院 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%91%82%E9%99%A2

- 芳賀家当主 芳賀高定 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/hagatousyu.htm

- 宇都宮国綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%9B%BD%E7%B6%B1

- 下野戦国争乱記 宇都宮尚綱 宇都宮広綱 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/miyatousyu2.htm

- 栃木のご当地武将知ってますか? https://ameblo.jp/ameblo-sengoku/entry-10950055399.html

- 宇都宮城の歴史 「飛山 城 と宇都宮城 ①」 芳賀氏の城、飛山城 宇都宮市中心部から水戸方面 https://utsunomiya-8story.jp/wordpress/wp-content/themes/utsunomiya/image/archive/contents08/pdf_05.pdf

- 下野戦国争乱記 宇都宮家の武将能力値 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/henkou.htm

- 飛山城(とびやまじょう)~宇都宮氏の家臣・芳賀氏の居城 - パソ兄さん https://www.pasonisan.com/rvw_trip/16-8-tobiyamajou.html

- 佐竹義重 (十八代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%AB%B9%E7%BE%A9%E9%87%8D_(%E5%8D%81%E5%85%AB%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 佐竹義重は何をした人?「鬼と呼ばれた坂東太郎がカオスを束ねて奥州一統した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/yoshishige-satake

- 壬生町-地域史料デジタルアーカイブ:壬生の歴史 - ADEAC https://adeac.jp/mibu-town/texthtml/d100080/mp020010-100020/ht000380

- 【第九節 那須・宇都宮再度の合戦(薄葉原の戦)(那須郡誌より)】 - ADEAC https://adeac.jp/otawara-city/text-list/d100010/ht060140

- 下野宇都宮氏 (シリーズ・中世関東武士の研究) | 郁夫, 江田 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%8B%E9%87%8E%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%B0%8F-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E4%B8%AD%E4%B8%96%E9%96%A2%E6%9D%B1%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6-%E6%B1%9F%E7%94%B0-%E9%83%81%E5%A4%AB/dp/486403043X

- 2023年3月の記事一覧 - 栃木県 https://www.tochigi-edu.ed.jp/kaminokawa/nc3/blogs/blog_entries/year_month/page:10/limit:1/year_month:2023-03?frame_id=304

- 下野の勢力図 1578年 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/tizu1578.htm

- 結城晴朝による秀吉・家康を利用した「生存戦略」の結末 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22899

- 芳賀氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E6%B0%8F

- 芳賀高名 はがたかな - 坂東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/post/haga-takana

- 夫が32歳で病死、後継者はまだ9歳…北条政子にならって誕生した、“宇都宮の尼将軍”と呼ばれる女性家長の功績 - 本の話 - 文春オンライン https://books.bunshun.jp/articles/-/8235

- 下野戦国争乱記 宇都宮家 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/miyake.htm

- 宇都宮家臣団 西部 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/miyakasinnisi.htm

- 戦国時代、小田原城を本拠に関東一円を支配した戦国大名 https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/409637/1-20210610160019.pdf

- 税逃れ 対策強化が必要/党国会議員団に 宇都宮氏ら申し入れ - 日本共産党 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-05-19/2016051904_02_1.html

- わが国における近代税制の始まり(1) https://nanzan-u.repo.nii.ac.jp/record/4100/files/nankei3701_03_kishino_etsurou.pdf

- 二 西園寺氏と宇和郡 - データベース『えひめの記憶』|生涯学習情報提供システム https://www.i-manabi.jp/system/regionals/regionals/ecode:2/62/view/7850

- 戦国大名の分国法 - rekishi https://hiroseki.sakura.ne.jp/bunkokulaw.html

- 学校教材史料集 - 栃木県 https://www.pref.tochigi.lg.jp/m58/education/bunka/monjyokan/1183000766153.html

- 宇都宮家式条 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%AE%B6%E5%BC%8F%E6%9D%A1

- 1585年 – 86年 家康が秀吉に臣従 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1585/

- 多気城跡 - とちぎいにしえの回廊|文化財の歴史 https://www.inishie.tochigi.jp/detail.html?course_id=2&id=8

- 鎌倉・室町に周囲の武将たちに恐れらた宇都宮氏の居城・多気城【栃木県宇都宮市】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/28553

- 豊臣政権のロジスティクス【戦国ロジ其の5】 - LOGI-BIZ online https://online.logi-biz.com/9631/

- 歴史・史話 | 興禅寺 https://www.kouzenji-utsunomiya.com/%E6%AD%B4%E5%8F%B2-%E5%8F%B2%E8%A9%B1

- 宇都宮二荒山神社に伝わる高尾神 - 栃木県の神社,高龗神社 https://kyonsight.com/okami/takao/0futaara.html

- パワースポット巡りで運気アップ! 栃木県内神社仏閣めぐり | 生活応援情報マガジン トチペ https://tochipe.jp/kikaku/newyear2018/

- 宇都宮景綱(蓮愉) 千人万首 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/kagetuna.html

- 宇都宮頼綱(蓮生) - 宇都宮の歴史と文化財 - https://utsunomiya-8story.jp/contents_04_post/person02/

- 1578年 – 79年 御館の乱 耳川の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1578/

- 2014年07月 https://www.big-c.or.jp/~makichan/201407.html

- 宇都宮家の墓所 - とちぎいにしえの回廊 https://www.inishie.tochigi.jp/detail.html?course_id=2&id=15

- 宇都宮国綱の花押 http://www.nanndemo.info/kaoh_photo/kao_kobetu_utunomiya.html

- 秀吉に改易された宇都宮国綱が抱えていた「内憂」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/42733

- 宇都宮城の歴史 「宇都宮 仕置 と宇都宮城 ①」 豊臣秀吉の全国統一 これまで鎌倉 時代のこ https://utsunomiya-8story.jp/wordpress/wp-content/themes/utsunomiya/image/archive/contents08/pdf_06.pdf

- 宇都宮国綱(うつのみや・くにつな)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%9B%BD%E7%B6%B1-1058076

- 【関東・甲信越編】六連銭に武田菱、北条鱗!群雄の家紋がまぶしい御城印 https://shirobito.jp/article/1151

- STORY2 文武に秀でた宇都宮氏の本拠地うつのみや https://utsunomiya-8story.jp/story/story2/

- 宇都宮家の歴史と武具(刀剣・甲冑)/ホームメイト https://www.touken-world.jp/tips/30440/

- adeac.jp https://adeac.jp/takanezawa-lib/text-list/d100010/ht003200#:~:text=%E6%94%B9%E6%98%93%E3%81%AE%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%AF%E5%9B%BD%E7%B6%B1,%E5%86%99%E3%80%8D)%E3%81%A7%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

- 豊臣期関東における浅野長政 https://glim-re.repo.nii.ac.jp/record/1570/files/shigaku_49_18_32.pdf

- 宇 都 宮 城 - よみがえれ!宇都宮城 https://www.utsunomiya-jo.jp/archive/materials/utsunomiya_pamph.pdf

- シリーズ・中世関東武士の研究 第 4巻 下野宇都宮氏 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/129/

- 芳賀高継 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E9%AB%98%E7%B6%99

- 飛山城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kantou/tobiyama.j/tobiyama.j.html