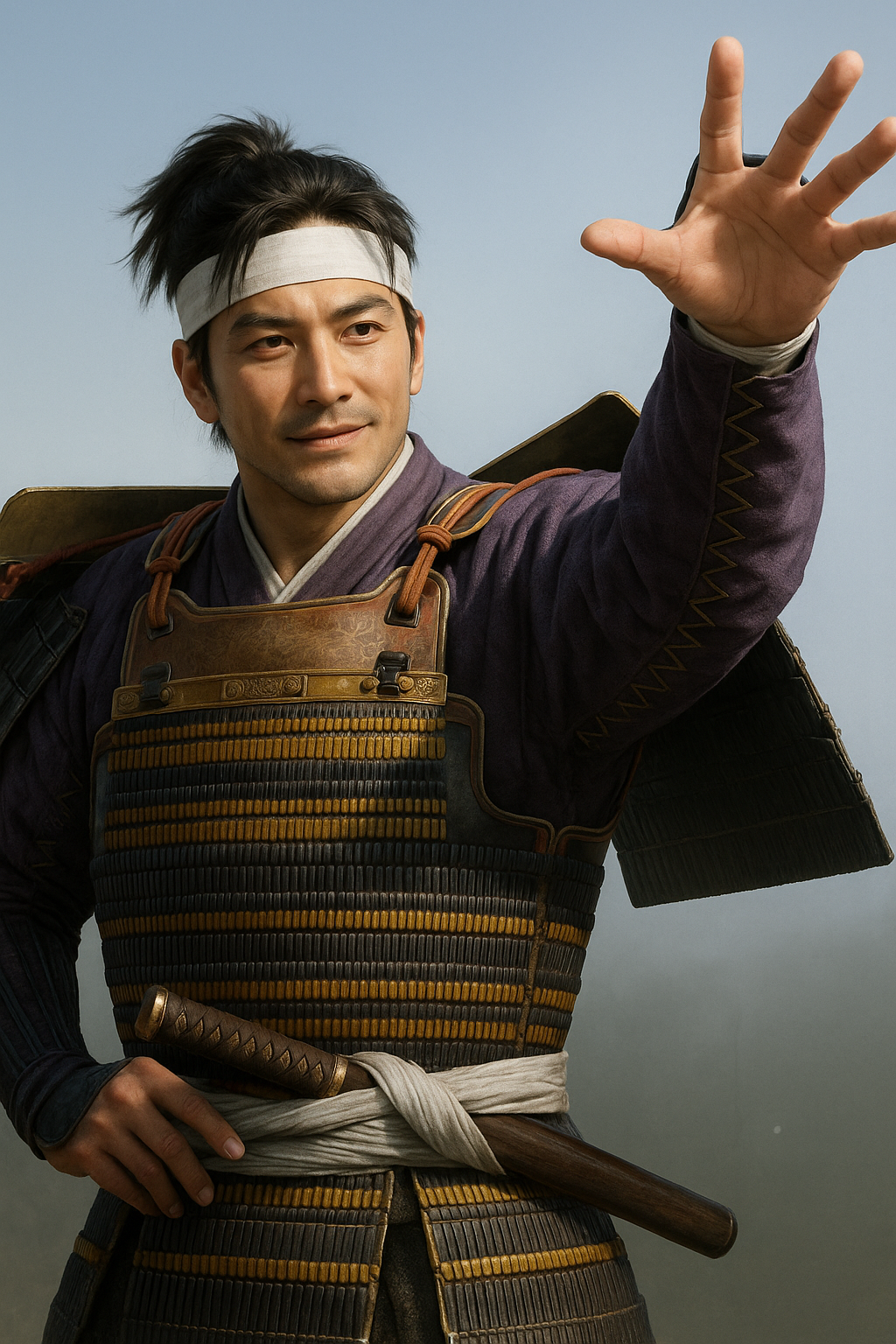

安宅冬康

安宅冬康は三好長慶の弟で淡路水軍を率い、兄の覇業を支えた。武勇と教養を兼ね備えた仁将だが、長慶に誅殺され三好氏衰退の一因に。

戦国武将 安宅冬康の実像:その生涯、武勲、文化的側面、そして謎に包まれた最期

序論

安宅冬康(あたぎ ふゆやす、1528年?~1564年)は、戦国時代の日本において、畿内から四国に広大な勢力圏を築いた三好長慶の実弟である 1 。彼は、淡路水軍を率いて兄の覇業を軍事的に支える一方で、和歌や書に通じた文化人としての一面も併せ持っていた 1 。しかし、その生涯は兄・長慶による突然の誅殺という悲劇的な結末を迎える。

本報告書は、安宅冬康の出自、武将としての活動、文化的側面、そして不可解な死に至る経緯と背景を、現存する史料に基づいて多角的に調査・分析し、その歴史的意義を明らかにすることを目的とする。冬康の存在は、三好政権の安定と拡大に不可欠であったと同時に、その非業の死は三好氏衰退の一因ともなり得るものであり、彼の生涯は戦国武将の武勇と教養、そして一族内の権力闘争の複雑さを象徴していると言えよう。

ここに、安宅冬康の生涯を概観するため、略年表を以下に示す。

表1:安宅冬康 略年表

|

和暦 |

西暦 |

年齢(数え) |

出来事 |

関連史料例 |

|

享禄元年頃 |

1528年頃 |

1歳 |

三好元長の三男として誕生(異説あり:大永6年/1526年 1 ) |

2 |

|

享禄5年 |

1532年 |

5歳 |

父・三好元長、飯盛城攻めで自害 |

4 |

|

天文15年以前 |

1546年以前 |

不明 |

安宅氏へ養子入り |

1 |

|

天文15年 |

1546年 |

19歳頃 |

三好長慶の要請により畿内に出兵。「安宅神太郎」として活動が見られる。 |

1 |

|

天文16年 |

1547年 |

20歳頃 |

舎利寺の戦いに参加し、戦功をあげる。 |

1 |

|

天文20年 |

1551年 |

24歳頃 |

東寺に対し禁制を発給(鴨冬名義)。 |

4 |

|

天文23年 |

1554年 |

27歳頃 |

明石・三木城攻めに参加。洲本にて三好兄弟(長慶、実休、一存、冬康)が会合。 |

1 |

|

永禄元年 |

1558年 |

31歳頃 |

水軍を率いて尼崎に上陸し、将軍足利義輝を牽制。本興寺門前に禁制を掲げる。 |

1 |

|

永禄5年 |

1562年 |

35歳頃 |

久米田の戦いで兄・三好実休戦死。岸和田城を放棄し阿波へ撤退。その後、教興寺の戦いで畠山高政に勝利。 |

4 |

|

永禄7年5月9日 |

1564年6月17日 |

37歳頃 |

兄・三好長慶の居城・飯盛山城に呼び出され誅殺される。 |

1 |

第一章 安宅冬康の出自と安宅氏継承

第一節 三好家における誕生と成長背景

安宅冬康は、三好元長の三男として生を受けた 5 。その生年については諸説存在するが、享禄元年(1528年)とする説が有力である 2 。一方で、大永6年(1526年)とする史料も見られる 1 。兄弟には、長兄で後に畿内に覇を唱える三好長慶、次兄の三好実休(之虎)、そして弟の十河一存、野口冬長らがいた 8 。特に次兄の実休とは同じ年の生まれで月が違うのみであったため、異母兄弟であった可能性が指摘されている 8 。この兄弟関係の機微は、後の三好家内部の力学や、長慶による冬康誅殺という悲劇の遠因を考察する上で、看過できない要素となるかもしれない。

冬康がまだ5歳であった享禄5年(1532年)、父・元長は飯盛城攻めの最中に一向一揆の攻撃を受け、堺の顕本寺で自害するという悲運に見舞われている 4 。幼少期に父を失ったこの経験は、冬康の後の人格形成や、兄・長慶への忠誠心に何らかの影響を与えた可能性も否定できない。

第二節 安宅氏への養子入りとその経緯(養父に関する考察を含む)

冬康は、淡路国を本拠とする水軍衆・安宅氏の養子となった 1 。これは、阿波を本拠地とし畿内への進出を図る三好氏にとって、淡路の戦略的重要性を認識した上での政略であったと考えられる。淡路水軍を掌握し、畿内と四国を結ぶ瀬戸内海の海上交通路を確保することは、三好氏の勢力拡大にとって不可欠であった 12 。

冬康の養父については、史料によって記述に揺れが見られる。安宅治興(ああたぎ はるおき)とするもの 8 と、安宅秀興(ひでおき)とするもの 16 があり、この点は研究上の課題となっている。例えば、洲本城の築城者として安宅治興の名を挙げる史料 15 や、冬康の養父を治興としつつも安宅氏の系譜にその名が見えないことを指摘する考察 8 がある。一方で、秀興を養父とする記述も存在する 16 。近年の研究では、安宅治興は安宅秀興の子である吉安が改名した可能性や、冬康は安宅氏の中でも特に洲本を拠点とする洲本安宅氏の養子になったと考える方が自然であるとの見解も示されている 8 。安宅氏は「安宅八家衆」と呼ばれる複数の分家によって構成されており 17 、三好氏が特定の有力な一家に冬康を養子として送り込み、その家を安宅氏の惣領格に据えることで淡路水軍全体を効率的に掌握しようとした戦略がうかがえる。養父名の混乱は、この権力再編の過程で記録が錯綜したか、あるいは後世の編纂物において異なる伝承が採用された結果である可能性も考えられる。

養子入りの正確な時期は明らかではないが、天文15年(1546年)には冬康が「安宅神太郎」として兄・長慶らと共に本願寺証如から音信を贈られている記録があることから 4 、それ以前に養子縁組が成立していたことは確実である。

第三節 当時の安宅氏と淡路水軍の状況

安宅氏は、その起源を紀伊国安宅荘(現在の和歌山県西牟婁郡白浜町日置川地区)に持つ熊野水軍の一翼を担う氏族であった 17 。彼らはやがて淡路にも進出し、島内各地に拠点を築き、「安宅八家衆」と呼ばれるほどの勢力を形成するに至った 17 。淡路水軍の主要な拠点は、天然の良港であり瀬戸内海有数の海運基地でもあった由良 2 や、淡路支配の中心地であり紀淡海峡防衛の要であった洲本 2 であった。特に洲本城は、三熊山の山頂に築かれた総石垣造りの大規模な山城で、西日本でも屈指の規模を誇っていた 15 。

三好氏が淡路に本格的に進出する以前、淡路島は細川氏の支配下にあった。しかし、永正16年(1519年)に三好長慶の曽祖父にあたる三好之長が淡路守護であった細川尚春を滅ぼして以降、三好氏による淡路支配が徐々に進展していった 17 。冬康が安宅氏の養子に入る以前にも、大永8年(1528年)に安宅次郎三郎が三好氏に対して謀反を起こすなど 17 、安宅氏内部にも三好氏の支配に対する抵抗や独自の動きが見られた。

このような状況下での冬康の養子入りは、依然として在地勢力としての実力を保持していた安宅氏を完全に三好氏の統制下に置き、その強力な水軍力を三好家の軍事組織として安定的に組み込むための決定的な方策であったと言える。畿内と四国という三好氏の二大拠点を結ぶ海上交通の要衝である淡路を確実に掌握することは、三好政権の安定とさらなる発展にとって死活問題であった。

第二章 淡路水軍の棟梁としての武功と支配

第一節 淡路水軍の掌握と淡路国の統治(洲本城・由良城・岩屋城の役割)

安宅氏の名跡を継いだ冬康は、兄・三好長慶から淡路一国の支配を委ねられた 1 。彼は淡路支配の拠点として洲本城を居城とし 2 、その他にも由良城や岩屋城といった島内の主要な城郭を領有した 2 。

これらの城郭は、それぞれ戦略的な役割を担っていた。洲本城は淡路の政治・軍事の中心であり、紀淡海峡の防衛拠点としての機能を有していた 15 。天然の良港として知られる由良に築かれた由良古城は、水軍の基地としての性格が強く 19 、淡路島北岸に位置する岩屋城もまた、海峡警備の重要な拠点であった 2 。冬康はこれらの城を巧みに連携させ、淡路衆と呼ばれる兵力を率いて、兄・長慶の勢力拡大を強力に後押ししたのである 12 。冬康による淡路支配は、単に一島を領有するという意味に留まらず、瀬戸内海の制海権を確保し、三好政権の兵站線と勢力圏を維持・拡大するための極めて重要な戦略的布石であった。各城の地理的特性を活かした役割分担がなされていたことは想像に難くない。

表2:安宅冬康支配下の淡路主要城郭とその機能(推定)

|

城名 |

所在地(推定) |

主な機能(推定) |

関連する冬康の活動(例) |

|

洲本城 |

淡路国洲本 |

政庁、淡路支配の中心拠点、紀淡海峡防衛の司令部 |

居城として淡路衆を統括 2 |

|

由良城 |

淡路国由良 |

水軍基地、海運・兵站の拠点、天然の良港を活用 |

水軍を率いての出陣準備 1 |

|

岩屋城 |

淡路国岩屋 |

淡路北岸の防衛拠点、対岸(本州)への牽制・連絡拠点 |

畿内への出兵時の中継地点、または対岸勢力への警戒 17 |

第二節 主要合戦への関与とその戦歴

安宅冬康は、三好家の主要な戦いの多くにその名を連ね、陸戦・水軍双方の指揮において高い能力を発揮した。

天文15年(1546年)、兄・長慶の要請に応じ、淡路水軍を率いて畿内へ出兵したのが、彼の本格的な軍事活動の始まりとされる 1 。翌天文16年(1547年)には、摂津国舎利寺(現在の大阪市生野区)で行われた舎利寺の戦いに参陣。ここで冬康は畠山政国軍と戦い、三好勢の勝利に大きく貢献し、めざましい武功を挙げたと記録されている 1 。戦後には堺に入り、河内国攻めの軍議にも加わっている 4 。

天文23年(1554年)11月には、播磨国明石へと渡海。赤松義祐を支援する形で、明石城および三木城攻めに参加した 1 。この作戦は、播磨方面への三好氏の影響力拡大を意図したものであったと考えられる。

永禄元年(1558年)8月には、再び水軍を率いて摂津国尼崎に上陸。これは、当時の将軍であった足利義輝の動きを牽制するための軍事行動であった 1 。この際、冬康は現地の本興寺門前に軍勢による乱暴狼藉を禁じる禁制を掲げており、軍規の維持にも意を用いていたことがうかがえる 1 。

三好家にとって大きな転換期となったのが、永禄5年(1562年)の戦いである。同年3月、河内国久米田で行われた久米田の戦いで、三好軍は畠山高政軍に敗北し、冬康の次兄である猛将・三好実休が討死するという大きな痛手を被った 4 。この敗戦を受け、冬康は一時阿波国へと撤退し、軍勢の再編と再起を図った。そして同年6月、冬康は再び軍を率いて河内国に出陣。教興寺の戦いで畠山高政軍と激突し、これに勝利して兄・実休の仇を討つと共に、三好家の畿内における劣勢を挽回した 4 。

これらの戦歴は、冬康が単に淡路一国の領主であるに留まらず、三好政権全体の軍事戦略において中核的な役割を担っていたことを明確に示している。特に水軍を動員した作戦においては彼の存在が不可欠であり、実休戦死後には四国勢の立て直しにも関与するなど、その軍事的責任は広範囲に及んでいた。

第三節 和泉岸和田城主としての活動

安宅冬康は、淡路水軍の将としての顔だけでなく、和泉国(現在の大阪府南部)の岸和田城主も兼ねていたことが記録されている 2 。岸和田城は、和泉国における三好氏の重要な戦略拠点であり、冬康がその守備を任されていたことは、彼への信頼の厚さと、彼が担っていた役割の重要性を示している。

永禄5年(1562年)の久米田の戦いで兄・三好実休が戦死した際、冬康は岸和田城に在番していたが、戦況の悪化を受けて同城を放棄し、阿波へ撤退している 4 。この事実は、岸和田城が三好氏の和泉支配、さらには畿内南部の防衛ラインにおいて鍵となる城であったことを物語っている。

冬康の弟である十河一存は、永禄4年(1561年)4月に岸和田城主として急死しており 24 、その後任として、あるいは共同統治という形で、冬康が岸和田城の管理・防衛に関与した可能性が高い。具体的な在城期間や統治内容に関する詳細な史料は乏しいものの、淡路国と和泉国岸和田という、大阪湾を挟んで対峙する二つの重要拠点を冬康が管轄していたことは、三好氏の畿内支配体制において、水陸両面からの防衛網の構築と、兵站ラインの維持という極めて重い責任を彼が負っていたことを示唆している。これは、京や堺といった中枢都市への海上アクセスを確保し、敵対勢力の侵攻を阻止するための戦略的な配置であったと考えられる。

第三章 三好政権における役割と兄弟との関係

第一節 兄・三好長慶の覇業への貢献

安宅冬康は、その卓越した軍事的手腕、特に淡路水軍の統率力を通じて、兄・三好長慶が推し進めた畿内制覇の野望を陸海両面から強力に支援した 23 。彼は三好政権を支える主要な武将の一人として認識されており 5 、長慶が本拠地とする畿内と、弟の実休が統括する四国との間の連携を円滑にし、兵員や物資の輸送、情報伝達といった兵站面で決定的な役割を果たした 13 。

三好氏の勢力圏は畿内から四国に跨る広大なものであり、その維持と拡大のためには、瀬戸内海の制海権確保が生命線であった。冬康が淡路水軍を確実に掌握し、効率的に運用したことは、長慶が畿内各地で繰り広げた軍事行動の自由度を高め、結果として三好政権の急速な勢力拡大と安定に大きく寄与したと言える。冬康の存在なくして、長慶の覇業はより困難なものとなっていた可能性は高い。

第二節 兄弟(長慶、実休、一存)との連携と役割分担

三好家は、長兄・長慶を筆頭に、兄弟間の巧みな連携と役割分担によってその勢力を拡大した。具体的には、長慶が摂津・河内・和泉といった畿内中枢の兵力を直接指揮し、次兄の三好実休が本国である阿波国の軍勢を、そして安宅冬康が淡路水軍を含む淡路衆を、さらに四弟の十河一存が讃岐国の兵力を率いるという体制で、各地の戦線を担当した 5 。

この兄弟間の連携を示す事例として、天文23年(1554年)に淡路国の洲本において、長慶、実休、一存、そして冬康の四兄弟が一堂に会し、戦略を協議した記録が残っている 2 。これは、三好家が単独の指導者の下に集権化されていたというよりは、兄弟間の合議によって重要な意思決定がなされていた可能性を示唆している。

江戸時代に成立した軍記物である『南海治乱記』は、三好兄弟それぞれの特性を的確に捉えた評価を下している。それによれば、長慶は「智謀勇才兼備、制天下之才(智謀と武勇に優れ、天下を制する才能の持ち主)」、実休は「善謀国之謀将(国を治めるに長けた謀将)」、一存は「挫大敵之無双勇将(大敵を打ち破る比類なき勇将)」、そして冬康は「心懐国家之仁将(国家を心に抱く仁徳の将)」と評されている 3 。この評価は、長慶が全体戦略と政務を統括し、実休が四国の安定と謀略面を、一存が先陣を切る勇猛果敢な武将として、そして冬康が水軍力を背景とした兵站・海上輸送と安定的な統治を担う、という役割分担があったことをうかがわせる。「仁将」という冬康への評価は、単なる武勇だけでなく、優れた統治能力や篤い人望を兼ね備えていたことを示しており、強烈な個性を持つ他の兄弟たちの中で、政権全体のバランスを取る調整役としての側面も担っていたのかもしれない。

第三節 東寺禁制発給に見る統治者としての一面

安宅冬康の統治者としての一面を具体的に示す史料として、天文20年(1551年)9月に彼が発給した東寺(教王護国寺)宛の禁制が挙げられる 4 。この禁制は「安宅鴨冬」の名で出されており、「鴨冬」は冬康の通称の一つである 1 。

禁制の内容は、東寺の寺内および境内において、軍勢による乱暴狼藉、勝手な陣取りや宿営、竹木の伐採、年貢以外の金銭(矢銭)や兵糧米の賦課、そして放火といった行為を厳しく禁じるものであった 4 。当時、三好氏は畿内各地で軍事行動を展開しており、軍勢による寺社領への侵犯や物資の徴発は頻繁に起こり得る事態であった。そのような状況下で、冬康が京都の有力寺院である東寺に対してこのような保護命令を出したことは、彼が軍事行動の最中においても寺社領の保全と社会秩序の維持を重視していたことを示している。

この禁制の発給は、冬康が単に武力に頼るだけの武将ではなく、占領地や勢力圏における民政にも配慮し、伝統的権威である寺社勢力との良好な関係を構築しようと努めていたことをうかがわせる。これは、三好政権の安定的な支配体制の確立に寄与する行動であり、彼が「仁将」と評された背景の一つをなすものと言えよう。また、「鴨冬」という文化的な響きを持つ署名を用いている点も、彼の教養の深さを示唆しているのかもしれない。

第四章 文化人としての安宅冬康

安宅冬康は、戦場における勇猛さや戦略家としての一面だけでなく、和歌や書、連歌といった文化・芸術の分野においても優れた才能を発揮した人物であった。

第一節 和歌・連歌・書における才能(『安宅冬康句集』を中心に)

冬康は能書家であり、また歌人としても高い評価を得ていたと伝えられている 1 。複数の史料が、彼が和歌や書に巧みであったことを記している 2 。その文化人としての一面を最も象徴するのが、彼自身の作とされる連歌句集『安宅冬康句集』の存在である。この句集は、宮内庁書陵部に現存しており 2 、冬康の文学的才能を今に伝える貴重な史料となっている。具体的な収録作品やその文学的評価については、さらなる専門的な研究が待たれるところであるが、彼が自ら句集を編むほどの熱意と実力を持っていたことは確かであろう。

また、早稲田大学図書館所蔵の伊地知鐵男文庫目録には、「古連歌並制詞」という資料の中に「弘治三年五月三日何人冬康等」という記述が見られる 26 。これは、弘治3年(1557年)に冬康が連歌会に参加していたことを示すものであり、彼が当時の連歌界においても活動的な存在であったことをうかがわせる。

さらに、次兄である三好実休との間で和歌のやり取りがあったという逸話も残されている 5 。これは、実休が夢の中で父・元長からある歌を授けられ、それを冬康に送ったところ、冬康が見事な返歌をしたという内容である。この逸話は、兄弟間の文化的な交流を示すと同時に、冬康の即興的な詩才をも物語っている。

戦国時代において、和歌や連歌は単なる遊芸ではなく、武将にとっても必須の教養であり、時には外交や情報交換、あるいは主従関係の確認といった政治的なコミュニケーションの手段としても機能した。冬康のこうした文化活動は、彼個人の趣味の範囲を超え、三好家全体の文化的水準の高さを示すものであった可能性や、彼の人脈形成、さらには「仁将」という彼のパブリックイメージの形成にも寄与していたと考えられる。

第二節 逸話に見る人物像(鈴虫の逸話など)

安宅冬康の人柄を伝える最も有名な逸話として、兄・三好長慶に鈴虫を贈った話がある 1 。長慶が権勢を拡大するにつれて傲慢な振る舞いが目立つようになったことを憂えた冬康が、ある時、籠に入れた鈴虫を長慶に贈った。そして、「鈴虫のような夏の虫でさえ、大切に世話をすれば冬まで生きながらえることができます。ましてや人間であればなおさらのことでしょう」と、生命の尊さを説き、無用な殺生や驕慢な態度を諌めたというものである。この逸話は、『平島家旧記』、『三好別記』、『阿州将吝記』、『野史』といった複数の江戸時代の軍記物や記録類に記載されており、広く知られている 5 。

この鈴虫の逸話は、冬康の温和で思慮深く、そして勇気ある人柄を象徴するものとして語り継がれてきた。主君であり、強大な権力を持つ実兄に対して、このような諫言を行うことは容易ではなかったはずであり、彼の篤実な性格と、長慶との間に一定の信頼関係があったことをうかがわせる。

また、多くの史料が、冬康が穏やかで優しい「仁慈の将」であり、人々からの人望が非常に高かったと伝えている 1 。これらの評価と鈴虫の逸話は、冬康が単なる武勇に優れた武将ではなく、人間的な魅力と深い洞察力を備えた人物であったことを示唆している。ただし、鈴虫の逸話の直接的な一次史料による裏付けは現時点では確認されておらず、その史実性については慎重な検討が必要である。しかし、たとえ後世の創作や脚色が含まれていたとしても、冬康がそのような人物として記憶されるだけの素地、すなわち彼の人望の高さや温厚な性格が実際に存在したことを反映している可能性は高いと言えるだろう。

第三節 「国家を懐くべき仁将なり」という評価の考察

安宅冬康を語る上で欠かせないのが、『南海治乱記』に見られる「安宅摂津守冬康は国家を懐くべき仁将なり」という評価である 3 。この軍記物は江戸時代中期の成立とされ、史料的価値については議論の余地があるものの、三好兄弟それぞれの特性を捉えた記述は注目に値する。同書では、長兄・長慶を「智謀勇才兼備、制天下之才」、次兄・実休を「善謀国之謀将」、弟・十河一存を「挫大敵之無双勇将」と評しており、これらと比較することで冬康の「仁将」という評価の特質が際立つ。

「仁将」という言葉は、単に武勇に優れているだけでなく、儒教的な徳性、すなわち民を慈しみ、正義を行い、国家の安寧を深く考える将軍を指す。冬康の具体的な行動としては、先に述べた東寺への禁制発給 4 が挙げられる。これは、軍事行動下においても寺社領の保護と民心の安定に配慮する姿勢を示すものであり、「仁」の実践と解釈できる。また、鈴虫の逸話 1 も、彼の人間性や生命を尊ぶ精神を象徴しており、これもまた「仁将」のイメージと合致する。

戦国乱世という武力が全てを支配するかに見える時代において、「仁将」と評される武将は稀有な存在であった。この評価は、冬康が軍事的能力に加えて、優れた統治能力、民政への配慮、温和な人柄、そして高い文化的な素養を兼ね備えていたことを総合的に捉えたものと考えられる。他の兄弟が「謀」や「勇」といった側面で評価される中で、冬康の「仁」という評価は、三好家における彼の独特な立ち位置と、政権内での調和や安定をもたらす役割を担っていた可能性を示唆している。そして、この「仁将」としての資質が、皮肉にも後の誅殺という悲劇性を一層際立たせる要因となったのかもしれない。

第五章 誅殺の真相と謎

安宅冬康の生涯は、永禄7年(1564年)5月9日、実兄である三好長慶によって突如として終止符を打たれた。この誅殺事件は、三好政権の末期的な状況を象徴する出来事であり、その真相については多くの謎と諸説が存在する。

第一節 飯盛山城における最期

永禄7年(1564年)5月9日、安宅冬康は兄・三好長慶の居城であった河内国飯盛山城(現在の大阪府大東市・四條畷市)に呼び出され、そこで自害を強要された 1 。享年37歳であったと伝えられる 2 。史料によっては、冬康に随行していた家臣18人も共に殺害されたと記されており 5 、これは冬康の勢力を根絶やしにしようとする強い意志の表れと見ることができる。

主君であり、かつ実の兄である長慶からの命令による自害という結末は、冬康にとって極めて理不尽かつ無念なものであったろう。長年にわたり三好家の重鎮として兄を支え、数々の武功を挙げ、人望も厚かった弟を、なぜ長慶は自らの手で葬り去らねばならなかったのか。この疑問が、誅殺事件の謎を深めている。この有力な弟の粛清は、三好政権内部の深刻な亀裂と、長慶自身の統率力の限界、あるいは精神的な不安定さを示唆しており、結果として三好氏のさらなる衰退を招く一因となった。

第二節 誅殺をめぐる諸説の検討

安宅冬康誅殺の背景については、複数の説が提示されており、真相はいまだ確定していない。

-

松永久秀の讒言説:

最も広く知られているのが、三好家の重臣であった松永久秀の讒言によるものとする説である 1。『続応仁後記』や『三好別記』といった江戸時代の軍記物には、松永久秀が長慶に対し、冬康に「逆心の聞こえあり」あるいは「謀反の野心あり」と虚偽の報告をし、長慶を唆して冬康を誅殺させたと記されている。当時、長慶の弟たち(実休、一存)や嫡男・義興が相次いで亡くなっており、三好一門の中で冬康は最も有力な人物となっていた。そのため、三好家の実権掌握を狙う松永久秀にとって、冬康の存在は大きな障害であり、彼を排除しようとしたという見方である 5。しかしながら、『足利季世記』や『細川両家記』といった比較的成立年代の早い史料では、冬康が讒訴によって殺害されたことは記されているものの、松永久秀の名は具体的に挙げられていない点には留意が必要である 5。また、近年の研究では、松永久秀の讒言説を否定的に捉える見解も存在する 33。 -

三好長慶の心理状態と猜疑心:

相次ぐ弟や最愛の嫡男・三好義興の死は、長慶の精神に大きな打撃を与えたと考えられている。晩年の長慶は鬱病を患っていた、あるいは精神的に極めて不安定な状態にあったとする説があり、これが冬康誅殺の背景にあると見る向きもある 5。人望が厚く、有能な弟である冬康の存在が、病的な猜疑心に陥った長慶には脅威に映り、被害妄想から誅殺に至ったという解釈である 5。実際に、冬康を殺害した後にその無実を知った長慶は深く後悔し、病状をさらに悪化させ、約2ヶ月後に自身もこの世を去ったと伝えられている 5。 -

三好義継の家督継承問題との関連:

長慶の嫡男・義興が早世した後、甥(十河一存の子)である三好義継が養子として長慶の後継者に定められた 5。この家督継承を巡って、一門の最有力者であった冬康が何らかの不満を抱いていた可能性や、あるいは長慶自身が、まだ若い義継の将来の地位を盤石なものとするために、人望も実力もある冬康の存在を危険視し、先手を打って排除する必要性を感じたのではないか、という説も有力である 5。これは、長慶の死後に起こりうる家中の分裂や権力闘争を未然に防ぐための、冷徹な政治的判断であったという見方である。

これらの説は必ずしも排他的なものではなく、松永久秀の策動、長慶自身の精神状態の悪化、そして後継者問題という三好政権が抱える内部の不安定要素が複雑に絡み合い、冬康誅殺という悲劇的な結末へと繋がったと考えるのが自然であろう。

第三節 『言継卿記』など関連史料の記述と分析

安宅冬康の誅殺事件について、同時代の貴族である山科言継が記した日記『言継卿記』の永禄7年(1564年)5月10日条には、「安宅冬康に逆心悪行があったため、兄の長慶によって殺害されたようだ」という内容が、伝聞の形で記録されている 4 。この記述は、事件発生直後の京都の公家社会において、「冬康に謀反の疑いあり」という情報が流布していたことを示している。しかし、これが客観的な事実を反映したものなのか、あるいは長慶やその周辺が誅殺を正当化するために流した情報操作の結果であったのかについては、慎重な吟味が必要である。一次史料である『言継卿記』の記述もあくまで伝聞であり、事件の真相を直接的に示すものではない点に留意しなければならない。

その他の史料としては、『足利季世記』や『細川両家記』などがこの事件に言及しているが、これらの史料では冬康が讒訴によって殺されたと記すものの、讒言者の名前を具体的に特定してはいない 5 。

表3:安宅冬康誅殺に関する諸説と関連史料(概要)

|

説の名称 |

概要 |

主要関連史料(例) |

史料の記述内容(要点) |

史料の性格 |

|

松永久秀讒言説 |

松永久秀が冬康を陥れるために長慶に讒言した。 |

『続応仁後記』、『三好別記』 |

冬康に「逆心の聞こえあり」「謀反の野心あり」と讒訴。 |

江戸時代成立の軍記物(二次史料) |

|

|

(久秀の名はなし) |

『足利季世記』、『細川両家記』 |

何者かの讒訴により殺害された。 |

戦国末期~江戸初期成立の可能性(二次史料) |

|

三好長慶精神不安定説 |

長慶が晩年、精神的に不安定(鬱病など)であったため、猜疑心から冬康を殺害した。 |

(諸説の背景として)各種記録、長慶の行動変化 |

相次ぐ近親者の死、冬康殺害後の後悔と病死。 |

複合的解釈 |

|

後継者問題説 |

三好義継の家督継承を盤石にするため、有力者である冬康を長慶が排除した。 |

(研究者による推論)天野忠幸氏、長江正一氏などの説 |

義継の地位安定のため、冬康の存在が障害と見なされた可能性。 |

歴史研究に基づく解釈 |

|

『言継卿記』の記述 |

冬康に逆心があったとの噂。 |

『言継卿記』 |

「逆心悪行」により殺害されたとの伝聞。 |

同時代の一次史料(日記) |

これらの史料と説を総合的に勘案すると、安宅冬康の誅殺は、三好政権末期の複雑な内部事情と、関係者の様々な思惑が絡み合って発生した悲劇であったと言えるだろう。確たる一次史料に乏しいため、真相の完全な解明は困難であるが、残された史料の断片から、その輪郭を追うことは可能である。

第六章 安宅冬康死後の安宅氏

安宅冬康の非業の死は、彼個人の悲劇に留まらず、淡路を拠点とした安宅氏の運命、そして三好家全体の動向にも大きな影響を与えた。

第一節 子・安宅信康の家督継承とその後の動向

父・冬康が誅殺された後、その跡を継いだのは嫡男の神太郎、後の安宅信康(のぶやす。一次史料では諱は「康」一字で確認されるものもある 35 )であった 5 。信康は、父の死という困難な状況の中で安宅氏を率いることとなった。

信康の動向で特筆すべきは、永禄9年(1566年)の滝山城の戦いにおいて、父・冬康を讒言によって死に追いやったとされる松永久秀の軍勢を破ったことである 18 。これは、父の仇敵に対する一矢であったと同時に、若き当主としての信康の気概を示すものであった。

その後、中央情勢は織田信長の台頭によって大きく変動する。元亀元年(1570年)、信長と石山本願寺との間で戦端が開かれると(石山合戦)、信康は石山本願寺に与し、淡路水軍を率いて織田軍と戦った 18 。しかし、戦局の推移の中で、元亀3年(1572年)には織田信長に降伏し、今度は石山本願寺を支援する毛利氏の水軍と戦うという立場に変わっている 18 。この変節は、弱体化した三好一門の当主として、強大な織田勢力と毛利勢力の間で生き残りを図るための苦渋の選択であったと推察される。

しかし、信康の奮闘も虚しく、天正6年(1578年)に病のため早世してしまう 18 。彼の生涯は、父の悲劇的な死から始まり、激動する戦国時代の荒波の中で、安宅氏の存続と再興に尽力したものの、志半ばで倒れた短いものであった。その動向は、三好本家の衰退と織田信長の台頭という時代の大きな転換期において、地方の国人領主が直面した困難と苦悩を色濃く反映している。

第二節 淡路安宅氏の終焉とその後

安宅信康の死後、その弟である安宅清康(河内守)が家督を継承し、洲本城と由良城の城主となった 18 。しかし、もはや三好氏全体の衰退は覆い難く、淡路安宅氏もまた、織田信長による天下統一事業の進展の中で、その存在意義を失いつつあった。

天正9年(1581年)、織田信長の命を受けた羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)による淡路侵攻が開始されると、淡路の国人衆は次々と降伏。安宅清康もまた、この圧倒的な軍事力の前に抗うすべなく、同年中に病死したと伝えられており、これをもって淡路における安宅氏の支配は実質的に終焉を迎えた 17 。

その後、三好実休の子(信康の従兄弟にあたる)である安宅神五郎が淡路に送り込まれ、一時的に安宅氏の名跡を継承したが、これも長続きせず、天正12年(1584年)には播磨国明石郡押部谷へと転封されている 17 。

一方で、安宅冬康の子孫の一部は、異なる形で家名を後世に伝えた。石田三成の家臣となった安宅秀安は、信康(神太郎)本人、あるいはその弟であったと推定されており、その子である安宅長康は加賀前田家に仕官し、子孫は加賀藩士として幕末まで続いたことが確認されている 17 。

安宅冬康の死と、それに続く三好本家の弱体化は、淡路安宅氏の独立性を徐々に蝕み、最終的には織田・豊臣政権による中央集権化の大きな流れの中に飲み込まれる結果となった。しかし、その血脈の一部が他家に仕えることで家名を存続させた事実は、戦国武家の厳しい生存競争と、主家滅亡後の家臣たちの多様な処世術の一端を示していると言えるだろう。

結論

安宅冬康は、戦国時代の畿内・四国に広大な影響力を有した三好長慶の弟として、その生涯を通じて兄の覇業を多方面から支えた重要な人物であった。淡路水軍の指揮官として瀬戸内海の制海権を握り、三好政権の軍事・兵站の両面で不可欠な役割を担ったことは、彼の武将としての卓越した能力を示すものである。舎利寺の戦いや教興寺の戦いなど、数々の主要合戦における彼の活躍は、三好氏の勢力拡大と維持に大きく貢献した。

同時に、冬康は和歌や書、連歌を嗜む文化人としての一面も持ち合わせており、その作品や逸話は、彼の豊かな教養と穏やかな人柄を今に伝えている。『安宅冬康句集』の存在や、兄・長慶を鈴虫に託して諌めたとされる逸話、そして『南海治乱記』における「国家を懐くべき仁将なり」との評価は、彼が単なる武勇の将ではなく、深い人間的魅力と為政者としての見識をも備えていたことを示唆している。

しかし、その輝かしい功績と人望にもかかわらず、冬康は永禄7年(1564年)、実兄である長慶によって飯盛山城で誅殺されるという悲劇的な最期を遂げた。この事件の真相については、松永久秀の讒言説、長慶自身の精神状態の悪化、後継者である三好義継の地位安定化を巡る政権内部の力学など、複数の要因が複雑に絡み合っていたと考えられ、未だ多くの謎に包まれている。確かなことは、この理不尽な死が、三好政権内部の深刻な矛盾と脆弱性を露呈させ、結果として三好氏全体の衰退を加速させる一因となったということである。

安宅冬康の生涯は、戦国乱世の武将として武勇と才覚を発揮しながらも、一族内の非情な権力闘争の渦に巻き込まれ、志半ばで散った悲劇の物語として記憶されるべきであろう。彼の存在と活動は、三好政権の最盛期を理解する上で欠かすことのできない鍵であり、その死は政権の転換点を画する出来事であった。武勇と教養を兼ね備え、人望も厚かったとされる冬康の人物像は、戦国という時代が生んだ多様な武将像の一つとして、今後も研究と考察が続けられるべき対象である。史料の制約から未だ解明されていない点も多いが、彼の生涯は戦国時代の政治・軍事・文化を多角的に理解する上で、重要な示唆を与え続けてくれるであろう。

引用文献

- 安宅冬康 - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E5%AE%89%E5%AE%85%E5%86%AC%E5%BA%B7

- 安宅冬康(あたぎ ふゆやす)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E5%AE%85%E5%86%AC%E5%BA%B7-14344

- 三好家 名将紹介 - 三好長慶会 http://www.miyoshichokeikai.net/report_1.html

- 歴史の目的をめぐって 安宅冬康 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-01-atagi-fuyuyasu.html

- 安宅冬康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AE%85%E5%86%AC%E5%BA%B7

- 特別展「堺と武将―三好一族の足跡―」展示資料一覧 - 堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/kanko/hakubutsukan/exhibition/kikaku_tokubetsu/kako/74549120220902185140834.files/tenzihin.pdf

- 安宅冬康- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%AE%89%E5%AE%85%E5%86%AC%E5%BA%B7

- 【小説こぼれ噺】安宅氏の謎|曲斎(月桑庵道舜/碧夢庵宗地@都 ... https://note.com/darkpent/n/n5cfbd43b3bc7

- 三好実休 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E5%AE%9F%E4%BC%91

- 十河一存 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%AD%98

- 【小説】安宅氏の謎 | 池袋に近い板橋「橋袋」の茶道の教場《月桑庵》~習心帰大道~ https://ameblo.jp/darkpent/entry-12710610672.html

- 安宅冬康(あたぎ・ふゆやす) ?~1564 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/AtagiFuyuyasu.html

- 戦国の天下人 三好長慶と阿波三好家 https://ailand.or.jp/wp-content/uploads/2023/03/1521b7be191e0a21ebc56d430720998f.pdf

- www.tokushima-gyosei.com https://www.tokushima-gyosei.com/newsletter/2016_01.pdf

- 洲本城 淡路島に西日本最大級の水軍の山城 | アワタビ https://kankouawaji.com/smtjoato/

- 第272話淡路国有力国衆敵味方表 - 魔法武士・種子島時堯(克全) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054892330192/episodes/1177354054918927517

- 安宅氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AE%85%E6%B0%8F

- www.city.sumoto.lg.jp https://www.city.sumoto.lg.jp/uploaded/attachment/8457.pdf

- 淡路特集~洲本を中心に~ http://rekishi-nara.cool.coocan.jp/tokushu/awaji/awaji.htm

- 兵庫の旅を大研究(6)淡路の古戦場 - note https://note.com/ken31306/n/ne6f0b4aa3a29

- 国史跡洲本城跡 歴史さんぽ - 淡路文化史料館 https://awajishimamuseum.com/sumotocastle2021/

- 由良古城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.yura.htm

- 安宅冬康はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%89%E5%AE%85%E5%86%AC%E5%BA%B7

- 岸和田を巡る武将たちの攻防|わがまちヒストリー|岸和田市市制施行100周年 https://www.city.kishiwada.lg.jp/kinenshi/m100th_p10-11.html

- 安宅冬康- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%AE%89%E5%AE%85%E5%86%AC%E5%BA%B7

- waseda.repo.nii.ac.jp https://waseda.repo.nii.ac.jp/record/40783/files/WasedaDaigakuToshokanKakushuMokuroku_20180301_IgichiTetsuo.pdf

- 【(七)安宅冬康】 - ADEAC https://adeac.jp/sakai-lib/text-list/d100070/ht000270

- 三好長慶の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46488/

- 安宅冬康 兄に鈴虫を贈って諌めた心優しき三好の良心 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KBkhaRNYJWA

- 謀議の町 後編 - 戦国異聞 池田さん(べくのすけ) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054887145954/episodes/16817330648710967979

- 永禄4年(1561)4月23日(3月18日とも)は三好長慶の弟・十河一存が死去した日。鬼十河と敵に恐れられたが病に斃れた。不仲だった長慶の家臣・松永久秀による毒殺説も。 - note https://note.com/ryobeokada/n/n573f6cde40a5

- 三好家の弱体化 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/hisahide/hr02.html

- 『麒麟がくる』でようやく汚名を晴らせるか 松永弾正久秀「三大悪行」の誤解 - note https://note.com/maruyomi4049/n/n83f1b481045f

- 第277回 早すぎた天下人、三好長慶 - note https://note.com/tunawataridori/n/n4f48b2bdc539

- 安宅信康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E5%AE%85%E4%BF%A1%E5%BA%B7

- [ 安宅嘉久他郎平正路家系図 ]/ 安宅嘉久他郎 - FamilySearch Catalog https://www.familysearch.org/search/catalog/1320307

- [ 安宅武平厚重家系図 ]/ 安宅武平 - FamilySearch Catalog https://www.familysearch.org/search/catalog/1320309