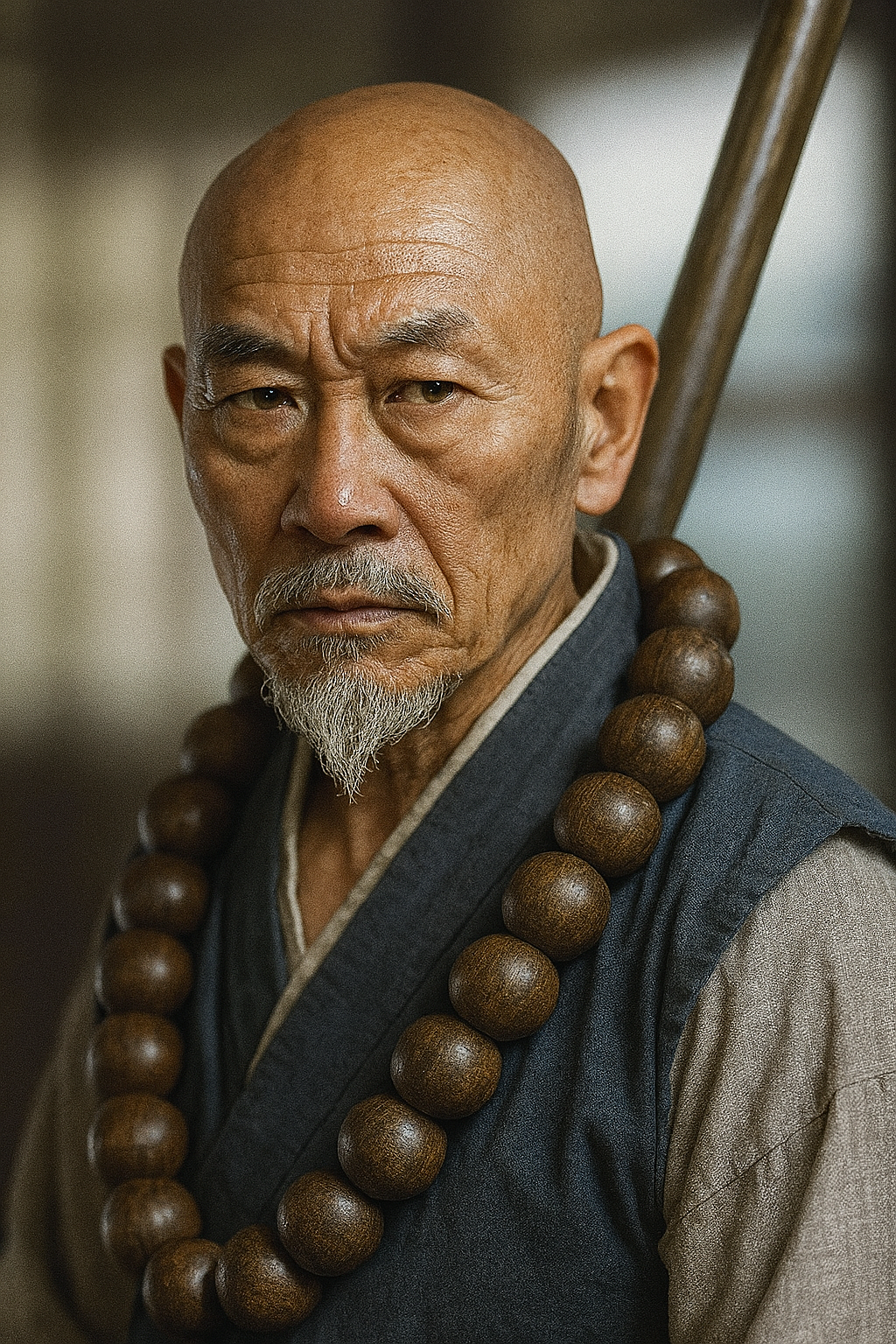

宝蔵院胤栄

宝蔵院胤栄は、十文字鎌槍を創始した僧侶。武と仏の狭間で葛藤し、宮本武蔵との対決伝説も。宝蔵院流槍術は現代に継承され、漫画『バガボンド』でも描かれる。

槍を創りし僧、宝蔵院胤栄 ― 武と仏、その生涯と遺産の徹底分析

序章:槍を創りし僧、宝蔵院胤栄 ― 武と仏の狭間で

安土桃山という、日本の歴史上類を見ない激動の時代に、一人の僧侶が武術の世界に根源的な変革をもたらした。その人物の名は、宝蔵院胤栄(ほうぞういん いんえい)。彼は、古都・奈良に座す法相宗の大本山、興福寺の子院である宝蔵院の院主として仏道に仕える身でありながら、十文字鎌槍という革新的な武器を駆使する「宝蔵院流槍術」を創始し、その名を天下に轟かせた 1 。

胤栄が生きた16世紀は、長きにわたる戦国の動乱が終焉を迎え、織田信長、豊臣秀吉、そして徳川家康による統一政権が新たな社会秩序を形成していく過渡期であった。大和国(現在の奈良県)において、守護を置かず事実上の国主として君臨してきた興福寺もまた、その強大な政治的・軍事的影響力の変質を迫られていた。僧兵(衆徒)という、宗教と武力を一体化させた存在が、その歴史的役割を終えようとする時代の大きなうねりの中で、胤栄は生きた。

本稿は、この宝蔵院胤栄という特異な人物の生涯を、単なる武術家としてだけでなく、時代の転換期を生きた僧侶として多角的に捉え、その思想、技術、そして彼が遺したものが後世に与えた深遠な影響を、現存する史料や伝承を基に徹底的に解明することを目的とする。

第一章:胤栄の生涯 ― 興福寺の僧として

1-1. 生誕と出自 ― 中御門氏と「椿井文書」の影

通説によれば、宝蔵院胤栄は、大永元年(1521年)、大和国の興福寺衆徒であった中御門胤永(なかみかど たねなが)の次男として生を受けたとされる 2 。中御門氏は、興福寺の武装集団の中でも特に武門としての役割を担った家系であり、胤栄が若くして武芸に親しむ環境にあったことは想像に難くない。彼は興福寺に入り、子院の一つである宝蔵院の住持となった 3 。

しかし、この出自には慎重な検討が求められる。胤栄の家系を示す直接的な根拠とされる『興福寺元衆徒中御門系図』は、近年の研究により、江戸時代後期に活動した偽文書作者・椿井政隆(つばい まさたか)の手によるものである可能性が極めて高いと指摘されているのである 4 。椿井政隆が作成した「椿井文書」は、依頼者の家系や寺社の由緒を権威付けるために、巧妙に作られた偽の系図や縁起を大量に含んでおり、近畿地方一円に広く流布した 5 。

この事実を踏まえると、胤栄の出自を「中御門氏」と断定することはできない。これは胤栄という人物の実在性を揺るがすものではないが、彼の正確な家柄については、後世にその権威を高めるために創作された可能性を排除できないのである。学術的には、彼の出自は確かな史料に裏付けられたものではなく、その人物像を構築する上で、この不確実性を認識しておくことが不可欠である。

1-2. 僧としての階梯と武の探求

胤栄は、単に武芸に秀でただけの僧ではなかった。彼は宝蔵院の院主を務める傍ら、教団内での僧侶としての階梯を着実に昇っている。天正2年(1574年)には律師に、その3年後の天正5年(1577年)には権少僧都に昇進しており、この時すでに50代半ばを過ぎていた 8 。これは、彼が興福寺という巨大な宗教組織の中で、学識と徳を兼ね備えた人物として一定の評価と地位を確立していたことを明確に示している。

その一方で、彼の武術への情熱は若い頃から衰えることがなかった。伝承によれば、槍術を大膳大夫盛忠(だいぜんだいぶ もりただ)に 3 、そして総合武術である天真正伝香取神道流を大西木春見(おおにし もくしゅんけん)に学んだとされる 2 。これらの師から得た知見は、後の宝蔵院流槍術創始の揺るぎない礎となった。

胤栄の武術観、ひいては人生観に決定的な影響を与えたのは、当代随一の剣聖と謳われた上泉伊勢守信綱との邂逅であった。永禄6年(1563年)、胤栄は盟友であった柳生新左衛門宗厳(やぎゅう しんざえもん むねよし、後の石舟斎)と共に、伊勢国の国司・北畠具教の館を訪れ、そこに滞在していた上泉信綱に弟子入りした 2 。ここで学んだ新陰流の「活人剣」―敵を殺すことのみを目的とせず、相手の力を利用し、制することで争いを収めるという思想―は、胤栄に深い感銘を与えた 8 。彼は上泉から直々に教えを受け、指南を許されるほどの技量に達した 2 。この新陰流の理合が、彼の創始する槍術の技術体系に色濃く反映されることとなる。

第二章:宝蔵院流槍術の創始と革新

2-1. 十文字鎌槍の誕生 ― 伝説と実用性

宝蔵院流槍術の創始を象徴する逸話として、あまりにも有名なのが「猿沢の池に映る三日月」の伝説である。ある夜、胤栄が興福寺の境内にある猿沢池のほとりで槍の稽古に励んでいた際、水面に映る三日月の影を槍で突いた。その時、槍先に重なる三日月の形から、左右に鎌を備えた十文字の穂先を着想したと伝えられている 8 。この詩的な伝説は、流派の神秘性を高め、その権威を後世に伝える上で大きな役割を果たした。

しかし、この伝説の背後には、極めて合理的かつ実戦的な動機が存在する。戦国時代の合戦において、槍は刀以上に主要な武器であった。当時の主流であった素槍(すぎやり)、すなわち真っ直ぐな穂先のみの槍に対し、胤栄が考案した十文字鎌槍は、攻防の選択肢を飛躍的に増大させる画期的な発明であった 1 。

素槍の基本である「突き」に加えて、左右に張り出した鎌は、相手の槍や薙刀の柄を「巻き落とす」、刃を「打ち払う」、あるいは鎧の隙間に「引っ掛けて引き倒す」といった、多彩かつ立体的な用法を可能にした 11 。これは、戦場の現実から生まれた、必然的な技術革新だったのである。

2-2. 技法と理念 ―「突けば槍、薙げば薙刀、引けば鎌」

宝蔵院流の技術的多様性は、その神髄を詠んだ一首の歌に集約されている。

「突けば槍 薙げば薙刀 引けば鎌 とにもかくにも外れあらまし」 1

この歌は、一本の槍でありながら、前方への攻撃(槍)、横方向への薙ぎ払い(薙刀)、そして手前への引き込み(鎌)という、あたかも三種類の武器の機能を持つことを示している。

その技を支えるのが、独特の構えと理合である。宝蔵院流の構えは、甲冑を着用した実戦を想定し、相撲の四股のように腰を深く落とすことで重心を安定させる 2 。この低い姿勢から繰り出される槍は、絶大な安定性と威力を誇った。さらに、その技術の根底には「円錐・入身・鎌」という三つの基本理念が存在する 16 。相手の攻撃を正面から受け止めるのではなく、円錐を描くように受け流し(円錐の理)、それと同時に死角へと踏み込み(入身)、鎌で相手を制するという一連の流れは、上泉信綱から学んだ新陰流の「先の取り方」や「体捌き」の思想を、槍術に応用・発展させたものと考えられる。

2-3. 宝蔵院流の形骸

宝蔵院流の技術は、体系化された「形(かた)」として後世に伝えられた。初代である胤栄は、基本的な技をまとめた表15か条の形を制定したとされ 3 、これを継承した二代目・胤舜がさらに応用技である裏11本を追加したと伝わる 17 。現在、宝蔵院流高田派として伝承されている形は、流派の具体的な技術体系を今に伝える貴重な文化遺産である。

表1:宝蔵院流高田派に伝わる形一覧 18

|

分類 |

形名(読み) |

|

表十四本 |

到用(とうよう)、一挽(いちぢつ)、粘花(ねんげ)、五個(ごか)、半冠(はんかむり)、十箇(じっか)、巻槍(まきやり)、相位(あいくらい)、引落(ひきおとし)、管(くだ)、突抜け(つきぬけ)、鱗(うろこ)、合図呼び(あいずよび)、遠目(とほめ) |

|

裏十四本 |

(表に同じ) |

|

新仕掛七本 |

逆摺込み(ぎゃくすりこみ)、抜け突き(ぬけつき)、入れ違い(いれちがい)、右手突き(うてつき)、柄返し(えがえし)、早馬(はやうま)、飛鳥(ひちょう) |

これらの形名は、単なる技の名称に留まらず、宝蔵院流が基本から応用、そして特殊技能へと段階的に習得できるよう、極めて論理的に構築された武術体系であったことを示している。

第三章:継承と葛藤 ― 晩年の胤栄

3-1. 高名な弟子たちと流派の広まり

胤栄の卓越した槍術と指導力は、多くの優れた武芸者を惹きつけた。彼の門下からは、後世に名を残す数々の達人が輩出される。その筆頭が、中村市右衛門尚政(なかむら いちえもん なおまさ)である。彼は後に将軍・徳川家光の御前で三度にわたりその技を披露し、宝蔵院流の名声を不動のものとした 3 。中村の弟子であり、小倉藩細川家に仕えた高田又兵衛吉次(たかだ またべえ よしつぐ)は、九州に宝蔵院流を伝え、その系統(高田派)が後に江戸で道場を開き、全国に広まる礎を築いた 2 。

また、関ヶ原の戦いで福島正則軍の先鋒として「笹の才蔵」の異名を轟かせた猛将・可児才蔵吉長(かに さいぞう よしなが)も、胤栄に教えを請うた弟子の一人であったと伝えられている 1 。こうした弟子たちの目覚ましい活躍により、「槍の宝蔵院」の名は、一介の寺院が創始した武術の域を超え、全国の武士が憧れるブランドへと昇華していった。

3-2. 信仰と武の狭間での葛藤

しかし、その名声の頂点にあって、胤栄の心は深い闇に覆われていた。晩年、彼は深刻な精神的葛藤に苛まれることになる。それは、慈悲を説く仏法に仕える僧侶が、人を殺傷するための技術である武芸を教え、広めていることの根本的な矛盾であった 1 。戦乱の世が終わり、武力による問題解決が過去のものとなりつつある平和な時代において、武力を保持する宗教勢力の存在意義そのものが問い直されていた。胤栄の個人的な悩みは、こうした時代の大きな空気の変化を敏感に感じ取ったが故の、誠実な苦悩であったと解釈できる。

3-3. 複雑な流派継承の謎

この内面的な葛藤は、彼の後継者指名において、一見すると不可解な行動となって現れる。胤栄は、宝蔵院の院主という宗教的地位の後継者として、甥にあたる胤舜(いんしゅん)を指名した。しかしその一方で、胤舜に対しては「院内での武芸の稽古を禁じた」のである 2 。そして、自らが生涯をかけて収集し、改良を重ねた武具一式は、俗人である高弟の中村尚政にすべて譲り渡した 2 。

この一連の行動は、宝蔵院という「宗教的権威」と、宝蔵院流槍術という「武術的伝統」を、自らの代で意図的に分離しようとした試みであったと考えられる。僧侶が殺生の業を伝えるという矛盾を自らで断ち切り、宗教は宗教へ(胤舜)、武術は武術へ(中村尚政)と、それぞれをあるべき場所へ還そうとした、苦渋の決断だったのかもしれない。

しかし、この胤栄の理想は、現実の前には脆かった。「宝蔵院流」という名称は、興福寺「宝蔵院」という寺院の権威と不可分に結びついていた。中村尚政がどれほどの実力者であっても、彼が継承した流派は「中村流」にはなっても、「宝蔵院流」の正統を名乗り続けるには困難が伴う。

結果として、胤栄の死後、宝蔵院流を再興し、二代目としてその技術を大成させたのは、武芸を禁じられたはずの胤舜であった 1 。これは師の遺志への単なる裏切りではなく、流派の存続という現実的な要請に応えるための、必然的な選択であった。一度は分離されかけた宗教的権威と武術的伝統は、胤舜の手によって再び統合され、宝蔵院流はその命脈を保つことになったのである。

3-4. 最期

長年の盟友であり、共に上泉信綱の門を叩いた柳生石舟斎がこの世を去った翌年の慶長12年(1607年)8月26日、宝蔵院胤栄は87歳の長寿を全うし、波乱に満ちた生涯の幕を閉じた 2 。

第四章:後世への影響と文化的表象

4-1. 宝蔵院流の発展と現代への道

胤栄の死後も、宝蔵院流槍術は二代目・胤舜の活躍などにより、さらなる発展を遂げた。江戸時代には幕府の武芸訓練機関である講武所の師範を輩出するなど、槍術の最大流派として全国を風靡した 2 。特に高田又兵衛の系統である高田派は江戸で大きな勢力となり、多くの門人を育てた 2 。

しかし、近代化の波は古武術に厳しい試練を与えた。明治維新後の廃仏毀釈により、発祥の地である宝蔵院は廃寺となり 9 、帯刀禁止令などの影響で多くの武術流派が存続の危機に瀕した。宝蔵院流も例外ではなく、一時はその伝統が途絶えかけた 22 。

この危機を救ったのは、学問の世界であった。第一高等学校(現在の東京大学)の撃剣部に、宝蔵院流高田派の形が辛うじて伝えられていたのである。これを、戦後に最高裁判所長官を務めた石田和外(いしだ かずと)ら有志が中心となって復興し、その命脈を繋いだ 22 。1976年、復興された宝蔵院流槍術は、発祥の地である奈良へ「里帰り」を果たした。現在では、奈良本部道場を中心に、東京、名古屋、さらにはドイツのハンブルクやカナダのトロントにも道場が設立され、その技と精神は国境を越えて継承されている 22 。

4-2. 伝説の中の胤栄 ― 宮本武蔵との対決譚

宝蔵院胤栄の名を、歴史の専門家以外にも広く知らしめた最大の要因は、剣豪・宮本武蔵との関わりであろう。武蔵が奈良を訪れ、宝蔵院流との対決を望んだことは多くの記録に見られるが、胤栄本人と直接槍を交えたかについては、いくつかの逸話が伝えられている。

一つは、当時すでに高齢であった胤栄は立ち会いを固辞し、弟子の奥蔵院道栄(おくぞういん どうえい)なる人物が武蔵と二度戦い、いずれも敗れたという説である 2 。

もう一つは、より精神性の高い対決を描いた逸話である。武蔵が畑仕事をする胤栄の隙を窺い、殺気を放って打ち込もうとした瞬間、胤栄は鍬を構えたまま静かに武蔵を見据えた。その凄まじい気迫に圧された武蔵は、思わず九尺も飛び退いてしまったという 1 。後に胤栄は、武蔵が自らの放った殺気の影に驚いて自分で飛び退いたのだと語ったとされ、これは胤栄の精神が、相手の殺意すら映し出す鏡のような境地にあったことを示す逸話として、後世に語り継がれている。これらの対決譚は、史実の真偽を超えて、「達人・胤栄」のイメージを人々の心に深く刻み込んだ。

4-3. 文化的アイコンとして ― 漫画『バガボンド』に見る胤栄像

現代において、宝蔵院胤栄の人物像に最も大きな影響を与え、新たな命を吹き込んだのが、井上雄彦による漫画『バガボンド』である。この作品において、胤栄は単なる武術家としてではなく、弟子の胤舜との戦いに完膚なきまでに敗れた主人公・武蔵を導く、老荘思想を体現したかのような精神的指導者(メンター)として描かれている 24 。

作中の胤栄は、武蔵に敗北から学ぶことの重要性を説き、恐怖と向き合わせ、「見るともなく全体を見る」という武術の、そして生き方の極意を教える 24 。さらには、天才であるが故に真の試練を知らない弟子・胤舜を成長させるため、その「敵」である武蔵をあえて鍛え上げるという、深遠な教育者としての顔も見せる 26 。これは、史実の胤栄が抱えていたであろう「武と仏」の葛藤を超越し、武の道を通じて生の哲学を説く「賢人」としての、新たな胤栄像の創造であった。

胤栄の文化的イメージは、このようにして時代と共に変容を遂げてきた。まず、革新的な槍術を創始した「史実の武術家」が核として存在する。次に、宮本武蔵との逸話などを通じて、常人には計り知れない技量と精神性を持つ「伝説の達人」へと昇華された。そして現代、創作物を通じて、敗北や恐怖を知り尽くした上で他者を導く、人間的深みを持つ「精神的指導者」として再解釈されたのである。この変遷は、胤栄という人物が、単なる歴史上の存在に留まらない、時代を超えた普遍的な魅力を持ち続けていることの証左に他ならない。

結論:武と仏、二つの道を歩んだ巨星

宝蔵院胤栄の生涯は、僧侶という聖なる身でありながら、武という俗なる道を極め、後世に巨大な影響を遺した、日本史上でも稀有な軌跡を描いている。彼が創始した宝蔵院流槍術は、その卓越した技術的革新性によって、日本の槍術史に一時代を画した紛れもない金字塔である。

しかし、彼の本質は、単なる武芸の達人という言葉だけでは捉えきれない。彼は、自らの信仰と武の間に横たわる矛盾に深く悩み、戦乱から平和へと移行する時代の大きな変化の中で、自身の生き方を真摯に模索し続けた一人の人間であった。その内面の葛藤と、流派の継承に見られる複雑な決断は、彼をより深みのある人物として我々の前に描き出している。

史実、伝説、そして現代の創作物を通じて、宝蔵院胤栄の名は今なお輝きを失っていない。彼が遺したものは、槍術の形骸だけに留まらない。それは、武の探求を通じて人間的成長を目指すという、時代を超えた普遍的なテーマを我々に問いかけ続けている。彼の足跡は、日本の武術史のみならず、文化史においても不滅の光を放つ巨星として、永く記憶されるべきである。

引用文献

- 宝蔵院胤栄 - ぼくのかんがえたサーヴァント wiki https://bokusaba.wiki.fc2.com/wiki/%E5%AE%9D%E8%94%B5%E9%99%A2%E8%83%A4%E6%A0%84

- 宝蔵院胤栄の槍術【上泉信綱に学び宮本武蔵に挑まれた神槍】 - 草の実堂 https://kusanomido.com/study/history/japan/azuchi/38379/

- 胤栄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%A4%E6%A0%84

- 宝蔵院胤栄とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%9D%E8%94%B5%E9%99%A2%E8%83%A4%E6%A0%84

- 【もののふ椿 本の紹介】衝撃の書『椿井文書』で私が見つけたもの③別のご先祖の名前が…… - note https://note.com/mononofu_tsubaki/n/nfa40d6993786

- 馬部隆弘『椿井文書』(中公新書) 7点 - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/yamasitayu/archives/52273716.html

- 椿井文書 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%BF%E4%BA%95%E6%96%87%E6%9B%B8

- hozoin.jp https://hozoin.jp/0201narara.htm

- 興福寺宝蔵院跡(奈良県奈良市) - 日本史跡研究会 日々の徒然~埋もれた歴史を訪ねて~ https://nihonshiseki.hatenablog.com/entry/2021/08/22/115401

- 南都興福寺 宝蔵院流槍術発祥の地 - daitakuji 大澤寺 墓場放浪記 https://www.daitakuji.jp/2018/06/16/%E5%8D%97%E9%83%BD%E8%88%88%E7%A6%8F%E5%AF%BA-%E5%AE%9D%E8%94%B5%E9%99%A2%E6%B5%81%E6%A7%8D%E8%A1%93%E7%99%BA%E7%A5%A5%E3%81%AE%E5%9C%B0/

- 猿沢池に浮かぶ三日月を突き鎌(十文字)槍を工夫し、ついに天文22(1553)年正月12日払暁、摩利支天の化身、成田大膳太夫盛忠から二箇の奥儀を授けられ、宝蔵院流槍術を創めるに至りました。さらに https://hozoin.jp/rekishi.htm

- 鎌槍を発明した宝蔵院流槍術の祖<宝蔵院胤栄>という男 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/33223

- 宝蔵院流槍術 - 奈良県 http://www.pref.nara.jp/secure/241544/houdou.compressed.pdf

- 第294回 奈良発祥の古武術・宝蔵院流槍術 - 歴史街道 https://www.rekishikaido.gr.jp/catv/2019/2793/

- 2 宝蔵院流槍術 (二) https://hozoin.jp/kohfuku1906.html

- 宝蔵院流槍術の特徴 https://hozoin.org/tokutyou/

- 胤舜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%A4%E8%88%9C

- 宝蔵院流高田派槍合せの型 裏十四本 https://hozoin.jp/kata.htm

- 宝蔵院流槍術 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9D%E8%94%B5%E9%99%A2%E6%B5%81%E6%A7%8D%E8%A1%93

- 【FGO】宝蔵院胤舜のスキル・宝具と評価 - AppMedia https://appmedia.jp/fategrandorder/1096122

- 宝蔵院胤栄 (ほうぞういん いんえい) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12036792996.html

- 「宝蔵院流槍術」を、ご存じですか? - 奈良ひとまち大学 https://nhmu.jp/blog/info/18419

- 宝蔵院流槍術の歴史 https://hozoin.org/rekisi/

- 第十七戦:vs 宝蔵院 胤栄 (第6巻より):敗北から学べ ... - ギックス https://www.gixo.jp/blog/8196/

- 【マンガで学ぶ】なぜ宮本武蔵はバガボンド(放浪者)になってしまったのか? - note https://note.com/mitu0000/n/nba91763aed87

- 業火にさらされる状況を乗り越えてこそ、「心」は充実を見る #385 - note https://note.com/kentares1031/n/n2ff6376b1da1