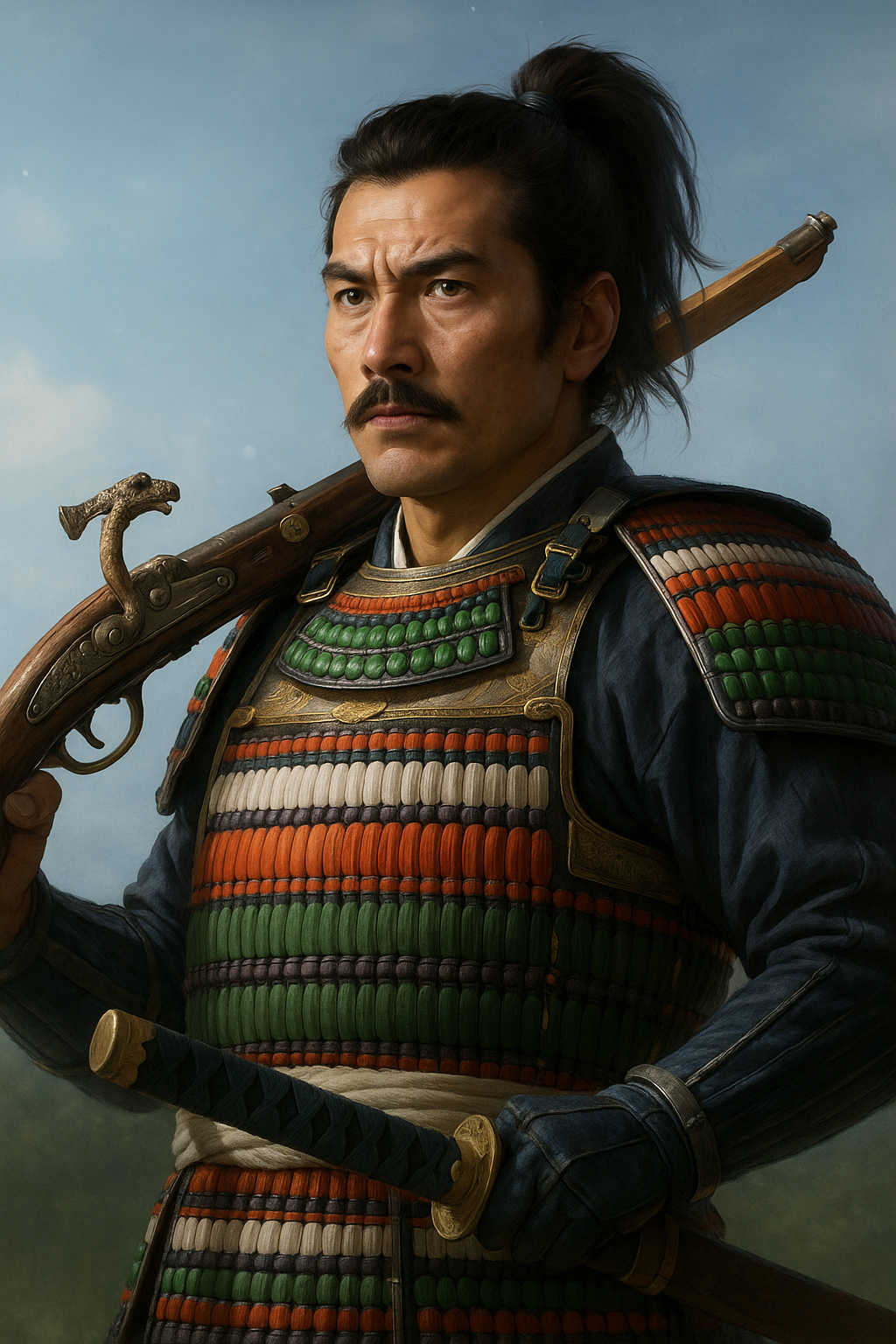

島津貴久

島津貴久は、島津氏中興の祖。父忠良の補佐で宗家家督を継ぎ、薩摩を統一。検地や鉄砲導入、琉球・南蛮貿易を推進し、三州統一の基礎を築いた。息子たちに家督を譲り隠居後、肝付氏との抗争中に病没。

戦国大名島津貴久の実像:その生涯と三州統一への道程

序章:島津貴久、その時代と歴史的意義

島津貴久が生きた16世紀初頭から中盤にかけての日本、とりわけ九州地方は、守護大名の権威が著しく揺らぎ、各地の国人領主が実力をもって覇権を争う、まさに群雄割拠の動乱期であった。島津貴久(永正11年(1514年) – 元亀2年(1571年)) 1 は、この戦国時代の激動の最中に生を受け、その生涯を通じて島津氏の再興と発展に尽力した武将である。中央では室町幕府の権威が失墜し、各地で旧来の秩序が崩壊する中、実力主義が横行し、下剋上の風潮が日本全国を覆っていた。九州においても、大友氏、龍造寺氏、伊東氏といった有力大名が互いに領土を削り合い、島津氏もまた、その渦中で一族の存亡と領土拡大をかけて、絶え間ない戦いを繰り広げていた 2 。

このような時代背景の中、島津貴久は、鎌倉時代以来の武家の名門である島津氏の歴史において、「中興の祖」 1 と称される、極めて重要な位置を占める人物である。彼が登場する以前の島津氏は、宗家の度重なる当主の早世や若年当主の擁立による権威の低下、一族内の深刻な分裂、そして有力な国人領主たちの離反といった内憂外患に直面し、その勢力は大きく衰退していた。貴久は、父である島津忠良(後の日新斎) 1 の強力な補佐と指導のもと、これらの困難な状況を乗り越えて島津宗家の家督を継承し、分裂状態にあった一族の再統一を果たした。さらに、薩摩国内の平定を成し遂げ、隣国である大隅、日向へと勢力を拡大するための確固たる足がかりを築いた。これは、後に彼の息子たち、すなわち「島津四兄弟」として知られる義久、義弘、歳久、家久 1 が成し遂げる三州(薩摩・大隅・日向)統一、さらには九州全土の制覇へと向かう島津氏の輝かしい飛躍の、まさに強固な基礎を築き上げたと言える。

貴久の歴史的重要性は、単に領土を拡大したという軍事的な側面に留まるものではない。むしろ、第一に、一族内部の深刻な分裂と宗家の著しい弱体化という、島津氏存亡の危機とも言える状況を克服し、一族の求心力を回復させたこと、第二に、その上で、検地の実施、鉄砲という新兵器の積極的な導入、そして琉球や明との海外交易の推進といった、当時としては先進的な領国経営を展開し、次代の発展のための強固な政治的・経済的・軍事的基盤を構築したこと、という二重の功績によって「中興の祖」と評価されるべきである。貴久以前の島津氏は、まさに内憂外患の只中にあった 2 。彼は、家督相続の正当性を巡る複雑な争いや、薩州家島津実久をはじめとする実力者との熾烈な抗争を乗り越え、まず島津氏内部の統一を回復する必要に迫られた 4 。そして、この内部固めと並行し、あるいはそれを足がかりとして、検地による財政基盤の確立 [ 49 , 9 ]、鉄砲という新兵器の導入による軍事力の飛躍的強化 4 、琉球貿易などを通じた経済力の向上 4 を図ったのである。これらの施策は、単に現状を維持するための方策ではなく、将来の島津氏の飛躍を明確に見据えた戦略的なものであり、その成果は彼の息子たちの時代に大きく開花することになる。

本報告書は、戦国時代の動乱期に島津氏の再興を成し遂げた島津貴久の生涯を、その出自と困難を極めた家督相続の道のり、革新的とも言える領国経営の諸相、そして三州統一という悲願に向けた数々の戦いという観点から、現存する史料や近年の研究成果に基づいて詳細かつ徹底的に明らかにすることを目的とする。具体的には、第一部で貴久の出自と家督相続の経緯を、第二部で領国経営と勢力拡大の具体的な様相を、第三部で三州統一への道程と彼の晩年を、そして第四部で貴久の人物像と歴史的評価を論じる。最後に結論として、これらの分析を踏まえ、島津貴久という人物の再評価を試みる。本報告書を通じて、読者が島津貴久という稀代の武将の歴史的意義と、彼が生きた戦国時代の特質について、より深い理解を得ることを目指すものである。

第一部:島津貴久の出自と家督相続

第一章:誕生と島津氏の状況

-

貴久の生誕と家系

島津貴久は、永正11年(1514年)5月5日、薩摩国田布施(現在の鹿児島県南さつま市金峰町)に位置した亀ヶ城において、島津氏の有力な分家であった相州家の当主・島津忠良(後の日新斎)の嫡男として生を受けた。幼名は虎寿丸と伝えられている 1。

貴久の父である島津忠良は、島津氏の庶流である伊作氏の出身であったが、母・常盤が相州家当主・島津運久に再嫁したことにより、忠良は相州家と伊作氏の双方の家督を兼ねることとなり、薩摩半島西海岸に広大な所領を有する有力な領主としての地位を確立していた。貴久の母は、同じく島津氏の有力な分家である薩州家当主・島津成久の娘・寛庭夫人であり、この血縁関係により、貴久は島津氏内部の主要な二つの分家の血を引くという、複雑な立場に置かれることとなった 1。

貴久が相州家と薩州家という、当時の島津氏内部で大きな影響力を持っていた二つの分家の血を引いていたという事実は、彼の将来にとって、潜在的な支持基盤となり得ると同時に、一族内の複雑な権力闘争に否応なく巻き込まれる危険性を孕むものであった。父・忠良が相州家と伊作氏を統合し、実力者としての地位を固めていたことは 5 、貴久にとって強力な後ろ盾となった一方で、母が薩州家出身であることは、薩州家との連携の可能性を示唆すると同時に、万が一対立した場合の事態の複雑化をも意味していた 1 。当時の島津氏は、宗家の権威が著しく低下し、各分家が独自の勢力拡大を志向する、いわば群雄割拠の様相を呈していた 2 。このような状況下で、有力分家間の血縁を持つ貴久は、良くも悪くも一族の注目を集める存在であり、その立場は彼の政治的キャリアの初期段階から、常に不安定さを内包していたと言えるだろう。 -

当時の島津宗家の状況と分家の台頭

貴久が誕生した16世紀初頭の島津宗家(奥州家)は、当主であった島津忠昌の自害という衝撃的な事件の後、その後を継いだ忠治、忠隆といった当主が相次いで若くして亡くなり、末子であった忠兼(後の勝久)が家督を継承したものの、その権威は著しく低下していた 5。このような宗家の弱体化は、「三州大乱」と称される深刻な混乱状況を薩摩・大隅・日向の三州にもたらし、島津氏の伝統的な支配体制は大きく揺らいでいた 2。

宗家の権威が失墜する一方で、貴久の父・忠良が率いる相州家や、島津実久が当主を務める薩州家といった、実力を持つ有力な分家がそれぞれの勢力基盤を背景に台頭し、島津氏内部における新たな秩序形成を模索し始めていた 5。

島津宗家の弱体化と有力分家の台頭という現象は、戦国時代特有の下剋上と実力主義の風潮を如実に反映している。血統による伝統的な権威だけではもはや領国を維持することが困難となり、実際の軍事力や政治的手腕、そして家臣団や在地国人衆からの広範な支持が、勢力争いの帰趨を左右する決定的な要因となっていた。このような時代背景こそが、後に貴久が養子という形で宗家を継承し、最終的には実力でその地位を確固たるものにしていくという、彼の波乱に満ちたキャリアの前提条件を形成したと言える。室町幕府の権威が全国的に低下するのに伴い、地方の守護大名もまた、その支配基盤の脆弱化に直面していた。島津宗家もその例外ではなく、一族内部の家督問題や有力国人の離反により、領国支配はますます困難な状況に陥っていた 5 。このような権力の空白状態に乗じて、実力を持つ分家が宗家の地位を脅かし、あるいはそれに取って代わろうとする動きが活発化するのは、戦国時代の典型的なパターンであった。貴久の父・忠良の勢力伸長と、貴久自身の宗家家督継承は、まさにこの時代的潮流の中で起こるべくして起こった出来事であったと言えるだろう。 - 第二章:家督相続の経緯と初期の試練

-

島津勝久の養子となる経緯

大永6年(1526年)、島津宗家(奥州家)の第14代当主であった島津勝久は、領内で発生した反乱に自力で対処することができず、当時薩摩半島において大きな勢力を有していた貴久の父・島津忠良に対して支援を要請した。その際、忠良は、当時13歳であった嫡男・虎寿丸(後の貴久)を勝久の養嗣子とすることを条件として提示し、窮地に立たされていた勝久はこれを受け入れたのである 1。

この養子縁組は、単なる血縁関係の構築という側面を超えた、高度に政治的な取引であった。勝久にとっては、忠良の強力な軍事力を借りることで当面の危機を回避するためのやむを得ない手段であり、一方で忠良・貴久父子にとっては、島津宗家の家督とその正統性を手中に収めるための、またとない機会であった。忠良の深謀遠慮とも言える戦略的な動きが、貴久の将来を大きく左右する重要な第一歩となったのである。勝久は宗家当主としての実権を失いつつあり、外部の有力者の支援が不可欠な状況に追い込まれていた 5。忠良は、この勝久の窮状を巧みに利用し、単なる軍事支援に留まらず、息子・貴久の将来の地位を確固たるものにしようと画策したのである。この養子縁組は、表向きは島津宗家の安泰を図るものとされながらも、実質的には相州家による宗家への影響力拡大、ひいては将来的な宗家の乗っ取りの可能性をも含んだ、極めて戦略的な一手であったと言える。 -

家督継承と清水城入城

島津忠良の軍事力を背景として領内の反乱が鎮圧された後、大永7年(1527年)4月、島津勝久は忠良の本領である伊作に隠居し、貴久は島津氏歴代の守護館であった清水城に入り、正式に島津宗家の家督を継承した 4。 -

養父・勝久との不和、薩州家島津実久の台頭と対立

しかしながら、貴久の家督継承は決して盤石なものではなかった。家督継承後間もなく、貴久と養父・勝久との関係は悪化し、さらに薩摩国内の有力な分家である薩州家の当主・島津実久が、この貴久による家督継承に対して強い不満を抱き、公然と異議を唱え始めた 1。

島津実久は、家督を譲ったことを悔いていた勝久を巧みに担ぎ出し、貴久に対して反旗を翻した。この結果、貴久は鹿児島を追われることとなり、実久が一時的に薩摩守護としての地位を確立するという事態に至ったのである [117, 4]。

貴久の家督継承は、父・忠良の強力な後押しによるものであったが、それがかえって他の有力な一族や国人からの反発を招く要因となった。特に、伝統的な家格や相続の順位を重視する勢力にとって、相州家による宗家家督の掌握は容認しがたいものであった可能性がある。勝久自身の権力回復への執着や、実久の野心が複雑に絡み合い、若き貴久は家督継承早々に大きな試練に直面することとなった。 -

鹿児島追放と田布施城への撤退、養子縁組の解消

大永7年(1527年)5月、島津実久らの勢力に鹿児島を追われた貴久は、父・忠良の拠点である薩摩国田布施の亀ヶ城への撤退を余儀なくされた。これと前後して、勝久との養子縁組も正式に解消され、勝久は貴久への守護職譲渡を悔い改め、自らが再び守護職に復帰することを宣言した 4。 -

近年の研究における勝久と老中の対立の視点

島津貴久の家督相続を巡る混乱について、従来の通説では薩州家島津実久の謀反が主たる原因とされてきた。しかし、近年の研究においては、当時の島津宗家内部における守護・島津勝久とその家臣団である老中(家老)との間の深刻な対立が、この混乱の背景にあったという視点が提示されている 4。

具体的には、勝久が宗家の老中を大幅に入れ替えるなど、強権的な政治運営を行ったことが家臣団の強い反発を招いたとされる 6。そして、天文4年(1535年)には、これらの老中たちがクーデターを起こし、勝久を追放して新たに島津実久を本宗家当主および薩摩守護職として擁立したというのである 4。

島津氏内部の権力闘争は、単に貴久と実久という二人の有力者の対立という単純な構図ではなく、宗家当主とその家臣団(老中)との間の権力争いも複雑に絡み合っており、非常に多層的なものであったことが示唆される。貴久の家督問題は、これらの複雑な力学の中で翻弄されたと言えるだろう。勝久による老中の大幅な入れ替えは、宗家内部の権力バランスを大きく揺るがし、既存の家臣勢力からの不満を高めた。老中層は、勝久の政治運営に対して強い不信感を抱き、より御しやすい、あるいは自らの影響力を及ぼしやすい実久を新たな当主として支持する動きを見せた可能性がある 4。貴久の養子縁組解消と実久の台頭は、このような宗家内部の権力構造の劇的な変化と深く連動していたと考えられる。この視点から見ると、貴久が家督継承初期に直面した苦境は、単に外部の対立勢力との争いという側面だけでなく、彼が継承しようとした島津宗家そのものの内部基盤の脆弱さにも起因していたと理解できる。

- 第三章:薩摩守護職としての再起と薩摩統一

-

反攻開始と南郷城攻略(初陣、天文2年、1533年)

鹿児島を追われ、父・忠良の拠点である田布施城に撤退した島津貴久であったが、雌伏の時を経て、父と共に着実に勢力を蓄えていった。そして天文2年(1533年)、反攻の機会を捉え、日置郡南郷城(現在の鹿児島県日置市)に拠る島津実久方の軍勢を攻撃し、これを破った。この戦いが、当時20歳であった貴久の初陣とされている 4。 -

伊集院城奪還と鹿児島再入城

南郷城での勝利を足がかりに、貴久と忠良はさらに攻勢を強めた。天文5年(1536年)には、実久方の重要な拠点であった伊集院城(現在の鹿児島県日置市伊集院町)を奪還することに成功する。そして翌天文6年(1537年)には、かつて追われた鹿児島への進撃を果たし、再び清水城を掌握するに至った 4。 -

加世田城攻略と紫原の合戦、実久方の駆逐

鹿児島再入城後も、貴久の薩摩統一への戦いは続いた。天文7年(1538年)から翌年にかけて、南薩摩における実久方の最大の拠点であった加世田城(別府城、現在の鹿児島県南さつま市加世田)を攻略した 4。

そして天文8年(1539年)、鹿児島近郊の紫原において、島津実久方の軍勢と決戦が行われた(紫原の合戦)。この戦いで貴久・忠良父子は実久方を打ち破り、実久は薩摩北部の出水へ、そしてかつての養父・勝久は母方の実家である大友氏を頼って豊後国(現在の大分県)へとそれぞれ敗走した 4。

鹿児島を追放されてから約10年の歳月を経て、薩摩半島をほぼ平定したこの一連の戦いは、貴久自身の武将としての成長と、父・忠良の老練な戦略、そして何よりも失地回復への執念が結実したものであったと言える。初陣での勝利は、若き貴久に大きな自信を与え、その後の積極的な軍事行動の原動力となった 11。伊集院城、鹿児島、そして加世田城と、実久方の拠点を段階的に攻略していく戦略性も見て取れる 11。そして、紫原の決戦における勝利は、薩摩半島における貴久の覇権を最終的に決定づけるものであった 11。 -

内城築城と薩摩半島平定、国主としての地位確立

紫原の合戦での勝利により、薩摩半島における貴久の優位は決定的となった。天文19年(1550年)、貴久はそれまでの拠点であった伊集院城から、鹿児島湾に面した地に新たに内城(うちじょう)を築き、ここを戦国大名島津氏の本城とした。これにより、薩摩半島を完全に平定し、名実ともに薩摩国主としての地位を固めたのである 1。

島津氏歴代の守護所であった清水城を避け、新たに内城を築いたという事実は、旧体制との決別と、貴久を中心とする新たな支配体制の確立を内外に強く印象づけるものであった。また、内城が海岸に近い場所に築かれたことは、後の琉球貿易や南蛮貿易といった海外との交易、さらには情報収集という観点からも、戦略的に有利な立地選択であった可能性が考えられる。清水城は旧守護所の象徴であり、貴久が巻き込まれた複雑な権力闘争の舞台でもあった 4。内城の築城は、貴久のリーダーシップと新しい時代の到来を象徴する事業であり 20、これに伴う城下町の整備は、経済的・軍事的な拠点としての機能強化にも繋がったと推測される 21。 -

室町幕府・朝廷との関係と官途拝領(薩摩守、修理大夫)

実力による薩摩平定と並行して、島津貴久は中央の権威との結びつきを強化し、自らの支配の正当性を確立することにも努めた。天文8年(1539年)、室町幕府から「薩摩守」の官途を授かった 9。これは、地域支配の公的な認知を得る上での重要な第一歩であった。

さらに、天文14年(1545年)には、朝廷から上使として公家の町資将(まちすけまさ)が薩摩を訪れ、貴久は同国の国主として朝廷からの公認を得るに至った 4。これは、幕府の権威が低下する中で、天皇を中心とする朝廷の権威が相対的に高まっていた当時の状況を反映しており、貴久にとって大きな権威付けとなった。

そして決定的な意味を持ったのが、天文21年(1552年)の官途拝領である。この年、貴久は歴代の島津氏本宗家当主が任官されてきた修理大夫(しゅりのだいぶ)に任じられ、同時に嫡男・忠良(後の島津義久)は時の将軍・足利義輝から偏諱(へんき、名前の一字を与えられること)を授けられ、「義辰」(後に「義久」と再改名)と名乗ることになった。これにより、貴久は朝廷・室町幕府の両方から、そして島津氏一門のほとんどからも、薩摩・大隅・日向の守護として名実ともに認められることとなったのである 1。

戦国時代において、武力による実効支配と並行して、幕府や朝廷といった伝統的権威からの公認や官途拝領を得ることは、自身の支配の正当性を内外に示し、求心力を高める上で極めて重要であった。貴久は、これらの権威を巧みに獲得することで、薩摩国主としての地位を盤石なものにしていった。特に、修理大夫という島津本宗家の伝統的な官位への任官は、自らが正統な後継者であることを強く印象づけるものであり、嫡男への将軍からの偏諱は、次代への安定的な継承と幕府との良好な関係をアピールする効果があった。これらの権威獲得は、依然として抵抗を続ける対立勢力に対する優位性を確立し、家臣団や国人衆の忠誠心を高める上で大きな意味を持ったと考えられる。

-

表1:島津貴久家督相続関連人物一覧

島津貴久の家督相続を巡る争いは、多くの島津一族や有力家臣が複雑に関係しており、その全体像を把握することは容易ではない。そこで、主要な登場人物とその動向を以下の一覧表にまとめることで、読者の理解を助けることとしたい。

|

人物名 |

立場・家系 |

島津貴久との関係 |

主要な行動・役割 |

結果・影響 |

典拠 (Snippet ID) |

|

島津勝久(忠兼) |

島津宗家14代当主 |

養父 |

貴久を養子に迎え家督を譲るが、後に悔返。実久と結び貴久を追放。後に豊後へ亡命。 |

宗家の権威失墜。貴久の家督相続を巡る混乱の一因。 |

1 |

|

島津実久 |

薩州家当主 |

対立 |

貴久の家督相続に反発し、勝久を擁立して貴久を追放。一時守護職に就くが、紫原の合戦で敗北。 |

貴久の薩摩統一における最大の敵対勢力。 |

117 , 4 |

|

島津忠良(日新斎) |

相州家当主、伊作氏 |

実父 |

貴久の家督相続を画策・支援。実久との戦いを指導し、薩摩統一に貢献。 |

貴久の最大の支援者であり、島津氏中興の立役者の一人。 |

1 |

|

本田董親 |

守護代、有力国人 |

当初敵対、後に協調 |

反相州家同盟の中心となるが、後に和睦。貴久の官途獲得にも関与するが、自立化を図り討伐される。 |

当初の貴久の支配を脅かす存在。後に貴久の権力確立の過程で排除される。 |

4 |

この表は、貴久が直面した困難の大きさと、それを乗り越えて薩摩統一を成し遂げた過程の理解を深める一助となるであろう。文章だけでは把握しにくい各人物の立場や関係性が、この表によって明確になり、複雑な権力闘争の構図が一目で理解できるようになることを期待する。

第二部:領国経営と勢力拡大

第一章:領国経営の諸政策

島津貴久は、薩摩統一を成し遂げるとともに、その支配体制を盤石なものとするため、多岐にわたる領国経営政策を推進した。これらの政策は、後の島津氏の飛躍の基礎を築く上で、極めて重要な意味を持つものであった。

-

検地の実施とその目的

貴久は、永禄年間(1558年~)に領内において検地を実施した [49, 9]。この検地の主な目的は、第一に、年貢徴収の基準を明確化し、公平性を確保すること、第二に、在地勢力である地侍層の経済的基盤を把握し、その統制を強化することにあった [49, 9]。

戦国大名にとって、検地は領国内の経済力を正確に把握し、大名権力を強化するための基本的な政策であった。検地を通じて土地の面積や等級、予想される収穫高(石高)などを調査し、それを台帳に登録することで、年貢や諸役の賦課基準を統一し、安定した財政収入を確保することが可能となる 22。同時に、土地と農民を直接的に結びつけることで、中間搾取の排除や農民支配の強化を図ることも意図されていた。貴久による検地の実施は、島津氏の財政基盤を安定させ、家臣団や在地領主に対する支配力を高め、より中央集権的な領国経営体制を構築するための重要な布石であったと言える。これは、後の島津氏が強大な軍事力を維持し、広大な領国を統治していく上で不可欠な経済的基盤と、よく統制された家臣団の形成に繋がったと考えられる。 -

民政重視の姿勢

島津貴久の領国経営において特筆すべき点の一つは、民政を重視する姿勢である。これは、父であり、優れた為政者としても知られる日新斎こと島津忠良の教え、「戦は一時(いっとき)、治世は永久(とわ)なり」という言葉を深く胸に刻んでいたことの現れであろう [49, 9]。

その具体的な現れとして、飢饉が発生し領民が困窮した際には、軍費の不足を懸念する家老に対して、「民が飢えては国の根幹が揺らぐ。まずは命を救え」と厳命し、蔵に蓄えられていた米を放出して民衆の救済を優先したという逸話が残されている [49, 9]。

このような民政重視の姿勢は、単に為政者としての仁愛の心を示すというだけでなく、領国の安定と国力の維持に不可欠であるという、極めて現実的な統治思想に基づいていたと考えられる。民衆の生活が安定し、為政者への信頼が醸成されることは、戦時における兵力の円滑な供給や物資の調達、そして平時における領内の治安維持に繋がり、ひいては国力の充実をもたらす。貴久のこのような姿勢は、家臣や領民からの広範な支持を得て、島津氏の結束力を高める一因となった可能性が高い。 -

家臣団統制

戦国大名にとって、強力な家臣団の構築とその統制は、領国支配の根幹を成すものであった。島津貴久もまた、家臣団の強化と統制に力を注いだ。具体的には、村落社会において新たに台頭してきた地侍層を積極的に家臣団に編成し、軍事力の増強を図った 23。

また、検地の実施を通じて、家臣が領有する所領の規模を貫高(土地の収穫量に基づく評価額)で統一的に把握し、それに基づいて軍役(軍事的な奉仕義務)を賦課するという体制を整備した 23。これにより、家臣に対する大名の統制力を強化し、より効率的かつ確実な軍事動員を可能にした。

さらに、戦国大名の多くがそうであったように、島津貴久もまた、領国支配の基本法となる分国法(島津家独自の法度)を制定した可能性が指摘されている。分国法は、家臣間の紛争解決の基準や、領民支配に関する規定、さらには家臣の守るべき規範などを定めるものであり、大名を中心とした領国秩序を確立し、法による支配を推進する上で不可欠なものであった 23。

地侍の積極的な登用は、旧来の門閥や家格にとらわれない実力主義的な人材活用の現れであり、島津氏の軍事力の増強に直結した。そして、所領把握と軍役賦課の統一化、さらには分国法の制定といった動きは、島津氏の支配体制の制度化と安定化を目指すものであり、戦国大名としての権力基盤を確固たるものにする上で重要な意味を持っていた。 -

城下町(内城)の整備とその効果

天文19年(1550年)、島津貴久はそれまでの拠点であった伊集院城から、鹿児島湾に臨む現在の鹿児島市域に新たに内城(うちじょう)を築き、ここを島津氏の本拠地とした 1。この内城は、後詰めの城として背後に東福寺城を控えた、比較的簡素な屋形造りの平城であったと推測されている 20。

新たな本城の建設とそれに伴う城下町の整備は、単に居館を移したという以上の戦略的な意味合いを持っていた。第一に、大名の居城は領国支配の中心であり、その権威を象徴するものであった。内城の建設は、貴久を中心とする新たな支配体制の確立を内外に示す効果があった。第二に、城下には家臣や商人、職人が集住し、領国の政治・経済・文化の中心地として発展していく。計画的な城下町の整備は、物資の流通を円滑にし、商業を振興させ、領国全体の経済力を高めることに繋がる 21。第三に、軍事的な観点からも、本城と城下町は防衛拠点としての重要な役割を担う。

貴久による内城の建設と城下町の整備は、権力の集中、領国支配の効率化、経済の振興、そして防衛力の強化といった多面的な効果をもたらし、戦国大名としての島津氏の基盤を固める上で、非常に重要な事業であったと言える。後の島津義久による舞鶴城を中心とした碁盤の目状の街並み整備も、この貴久の時代の取り組みが基礎となっている可能性がある 21。

第二章:鉄砲の導入と活用

島津貴久の治世において特筆すべきは、新兵器である鉄砲の導入とその活用に対する先進的な取り組みである。これは、当時の日本の戦術に大きな変革をもたらす可能性を秘めており、島津氏の軍事力強化に大きく貢献した。

-

鉄砲伝来と島津貴久

天文12年(1543年)、ポルトガル人を乗せた中国船が種子島に漂着し、日本に初めて鉄砲が伝来したとされる 32。島津貴久は、この新たな兵器の重要性をいち早く認識し、種子島氏から鉄砲を献上されると、数年のうちに実戦で積極的に利用し始めた 1。

この迅速な対応は、貴久が新しい技術や情報に対して開かれた姿勢を持ち、それを自らの勢力拡大に結びつけようとする、戦国武将としての鋭敏な感覚を持っていたことを示している。鉄砲は、従来の弓矢や刀槍とは比較にならない射程と威力を持ち 22、その軍事的有効性を早期に理解し導入することは、他の戦国大名に対する大きなアドバンテージとなり得た。貴久のこの判断は、島津氏の軍事力近代化の重要な第一歩であったと言えるだろう。 -

鉄砲の国産化と生産体制への関与の可能性

日本における鉄砲の国産化は、伝来後わずか1年未満という驚くべき速さで実現し、短期間のうちに大量生産体制が確立されたとされている 33。種子島時堯から室町幕府の将軍足利義輝に献上された鉄砲が、近江国友(現在の滋賀県長浜市国友町)の刀匠に貸与され、その複製が命じられたという記録が残っている 33。

薩摩における具体的な鉄砲生産体制や、貴久がその国産化に直接的にどの程度関与したかについての明確な史料は多くない。しかし、島津氏が実戦において早期から鉄砲を効果的に運用していたという事実は 22、国内での調達ルートの確保や整備体制の構築に強い関心を持っていたことを示唆している。

鉄砲を継続的に実戦で活用するためには、弾薬(火薬や弾丸)の安定供給だけでなく、鉄砲自体の修理技術や、さらには国内での生産能力の確保が不可欠である。貴久が鉄砲の戦術的有効性を深く認識していたならば、その安定供給体制の構築にも当然目を向けたはずであり、領内での鉄砲生産や鍛冶職人の育成といった取り組みを進めた可能性は十分に考えられる。島津氏が後の時代において、鉄砲を駆使した戦術で数々の勝利を収めることができた背景には、貴久の時代からのこうした地道な取り組みがあったと推測される。 -

日本初とされる実戦での鉄砲使用

史料によれば、日本で初めて鉄砲を実戦で使用した戦国大名は島津貴久であるとされており、その初見とされるのは、天文18年(1549年)の加治木城攻め、あるいはその後の入来院氏との戦いや、大隅合戦(岩剣城の戦いなど)であると言われている 1。

鉄砲を実戦で用いたという事実は、単に新しい兵器を導入したという以上に、それを効果的に活用するための新たな戦術を模索し始めたことを意味する。これは、日本の戦史における重要な転換点の一つであり、貴久がその先駆者の一人であったことを示している。新兵器の導入は、必然的に既存の戦術の有効性を見直し、新たな運用方法を開発する必要性を生じさせる。鉄砲の持つ特性、すなわち長い射程、高い威力、そして再装填に時間を要するといった点を考慮した、新たな部隊編成や集団運用方法が求められたはずである。貴久による実戦での鉄砲使用は、まさにその試行錯誤の始まりであり、後の島津氏の得意戦術として知られる「釣り野伏せ」において、鉄砲が効果的に活用されるようになるための重要な布石となった可能性がある。 -

鉄砲隊の編成と戦術への影響

島津家においては、武士階級に対しても鉄砲の訓練が組織的に行われていたことが記録からうかがえる 35。また、島津家の軍勢は、鉄砲兵種と騎馬兵種を主力として部隊を構成することが多かったとされている 10。

鉄砲隊と他の兵種、特に機動力に優れた騎馬隊との効果的な連携は、戦国時代の戦術における重要な課題であった。島津氏がこれらの異なる特性を持つ兵種を組み合わせて運用しようとしていたことは、戦術の高度化と戦闘能力の最大化を目指していた証左と言えるだろう。鉄砲隊は遠距離からの制圧射撃に優れる一方で、接近戦においては脆弱性を抱えていた。一方、騎馬隊は高い機動力と突撃力を有していた。これら両者を効果的に連携させることができれば、互いの弱点を補い合い、戦場における総合的な戦闘力を飛躍的に向上させることが可能となる。貴久の時代から、こうした兵種連携の試みが積極的に行われていた可能性が考えられる。

第三章:対外関係と交易

島津貴久は、領国経営と並行して、海外との関係構築や交易にも積極的に取り組んだ。これは、経済的利益の獲得のみならず、新たな技術や情報の入手、さらには国際的な地位の向上といった多面的な目的を持っていたと考えられる。

-

琉球貿易

島津家は、地理的に琉球王国に近いという利点を活かし、室町時代から琉球との間に交易関係を築いていた。貴久もこの伝統を受け継ぎ、琉球国王尚元と修好を結び、交易を継続・発展させた 1。

薩摩藩の時代になると、琉球貿易における主要な輸入品としては絹製品、丁子(チョウジ)、生糸、鮫皮などが、輸出品としては銀、乾昆布、いりこ、干鮑などがあったと記録されている 43。貴久の時代においても、これらの品目に類するものが取引されていた可能性が高い。島津氏は、琉球へ渡航する商船に対して渡航朱印状を発給するなどして、この貿易を統制し、そこから得られる利益を確保しようとした 13。

琉球貿易は、島津氏にとって極めて重要な経済的利益をもたらし、領国経営の安定化や軍事力強化のための財政的基盤となったと考えられる。琉球は、当時の東アジアおよび東南アジアにおける国際交易の中継点として繁栄しており、中国大陸や南方諸国の珍しい物資(いわゆる唐物など)が集積していた 13。島津氏は、この琉球との交易ルートを掌握することで、これらの希少な輸入品を国内にもたらし、また日本の産品を輸出することで大きな利益を上げていた。この経済的利益は、兵糧の購入、鉄砲や火薬といった武器の調達、さらには家臣への恩賞などに充てられ、島津氏の勢力拡大を財政面から強力に支えたのである。貴久が琉球との関係維持や交易の推進に積極的に関与したことは、彼がその経済的重要性を深く認識していた証左と言えるだろう。 -

ポルトガルとの南蛮貿易

琉球貿易と並んで、島津貴久が注目したのが、16世紀半ばに日本に来航し始めたポルトガル人との南蛮貿易であった。貴久は、ポルトガル船などから銃(鉄砲)や洋馬といった、当時の日本では入手困難であった先進的な軍需物資や技術を積極的に輸入し、また、これらの交易を通じて新たな産業事業を興すことも試みた 1。

南蛮貿易は、島津氏にとって、鉄砲や火薬といった最新兵器の入手ルートであると同時に、西洋の進んだ文物や技術に触れ、新たな産業を興す機会でもあった。貴久は、これらの機会を的確に捉え、軍事力の強化と経済の振興を連動させる形で、領国の富国強兵策を推進しようとしたと考えられる。ポルトガル船は、軍需物資だけでなく、当時の日本にはない新しい知識や文化をもたらした。貴久がこれらの機会を最大限に活用しようとしたことは、彼の先見性と進取の気性を示している。 -

フランシスコ・ザビエルとの会見とキリスト教への対応

天文18年(1549年)、イエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルが、日本人アンジロー(ヤジロウ)の案内で鹿児島に上陸し、日本で初めてキリスト教の布教活動を開始した。この際、ザビエルは島津貴久に会見し、布教の許可を得たとされている 1。

当初、貴久がキリスト教の布教を許可した背景には、ポルトガルとの貿易をより活発化させ、鉄砲や硝石といった軍需物資の入手を容易にしたいという経済的・軍事的な期待があったと考えられている 4。しかし、その後、領内の仏教寺院や神社の勢力、さらには伝統を重んじる国人衆からの反対が予想以上に激しかったこと、また、期待したほどには南蛮船が鹿児島に来航せず、硝石などの貿易上の利益も上がらなかったことなどから、貴久は方針を転換し、最終的には領内でのキリスト教布教を禁止するに至った 1。

貴久のキリスト教への対応は、新しい文化や技術に対する開明的な姿勢と、領内の政治的・宗教的な安定を維持しようとする現実的な判断との間で揺れ動いた、プラグマティックなものであったと解釈できる。最終的には、理想論よりも領内融和と実利を優先するという、戦国時代の為政者として現実的な判断を下したと言えるだろう。 -

インド総督への親書など外交政策

島津貴久は、琉球やポルトガルとの関係に留まらず、より広範な外交活動も展開していた。永禄年間(1558年~1570年)には、当時アジアにおけるポルトガル勢力の中心であったインドのゴア総督に対して親書を送るなど、積極的な外交政策を試みていたことが記録されている 1。

インド総督への親書という事実は、貴久が単に薩摩・大隅・日向という限られた地域内の勢力争いに終始するだけでなく、より広範な国際関係にも目を向け、情報収集やさらなる交易の拡大、あるいは自らの国際的な地位の向上を目指していたことを示唆している。南蛮貿易を通じて、ポルトガル本国やそのアジアにおける広大なネットワークの存在を認識し、より直接的な外交関係を構築することで、有利な交易条件の獲得や、国際情勢に関する貴重な情報の入手を期待したのかもしれない。これは、戦国大名としての貴久の先進性と、国際的な視野の広さを示す注目すべき事例と言える。

第三部:三州統一への道と晩年

薩摩国を統一し、領国経営の基盤を固めた島津貴久は、次なる目標として大隅・日向両国の平定、すなわち「三州統一」へと本格的に乗り出す。しかし、その道程は平坦ではなく、各地の在地勢力との間で激しい戦いが繰り広げられた。

第一章:大隅・日向への本格的侵攻

-

大隅合戦(西大隅の戦い)

薩摩平定後、貴久がまず目標としたのは、隣国大隅の攻略であった。特に西大隅地方には、島津氏の支配に服さない有力な国人領主が割拠しており、彼らの制圧が急務であった。

天文23年(1554年)、大隅合戦の口火を切る戦いとして知られるのが岩剣城(いわつるぎじょう、現在の鹿児島県姶良市)の戦いである。この戦いで貴久は、島津氏に敵対する祁答院氏が守る岩剣城を攻めた。これは、当時、島津方にあった加治木城を包囲していた蒲生氏・祁答院氏らの軍勢を誘い出し、野戦に持ち込んで撃破するという戦略的意図があった。貴久の目論見通り、岩剣城が攻撃を受けると、蒲生・祁答院連合軍は加治木城の包囲を解いて救援に向かい、島津軍と激突した。この戦いで島津軍は勝利を収め、敵の有力武将を含む多数を討ち取った。特筆すべきは、この岩剣城の戦いが、貴久の嫡男・義久、次男・義弘、三男・歳久にとっての初陣となったことである 4。

岩剣城攻略後も、島津軍の攻勢は続き、弘治3年(1557年)には、西大隅の有力国人であった蒲生氏の本拠地である蒲生城(現在の鹿児島県姶良市蒲生町)を攻略し、西大隅地方をほぼ平定した。この一連の大隅合戦においては、日本史上初めて鉄砲が実戦で使用されたという記録も残っており 4、島津氏の戦術における革新性を示すものとして注目される。

大隅国の平定は、島津氏にとって、薩摩に続く第二の安定した勢力基盤を確立する上で不可欠であった。岩剣城や蒲生城といった、いずれも天然の要害に築かれた難攻不落の城を攻略したことは、島津軍の軍事的能力の高さを証明すると同時に、貴久の息子たちに実戦経験を積ませる絶好の機会となった。特に岩剣城の戦いでは、敵の救援部隊を誘い出して野戦で撃破するという、後の島津氏の得意戦術「釣り野伏せ」の萌芽とも言える戦術が用いられた可能性も指摘されており、戦術史的にも興味深い。そして、この戦いにおける鉄砲の実戦投入は、その後の島津氏の戦い方に大きな影響を与えたと考えられる。 -

祁答院氏、蒲生氏、菱刈氏など在地勢力との戦い

大隅国や薩摩国北部(北薩地方)には、祁答院氏、蒲生氏、菱刈氏といった、長年にわたりその地に勢力を張ってきた在地領主たちが存在した。彼らは、島津氏による領国統一の動きに対して強く抵抗し、時には日向国の伊東氏や肥後国(現在の熊本県)の相良氏といった外部の有力大名と連携して、島津氏に対抗した 4。

島津貴久は、これらの在地勢力に対して、ある時は武力をもって各個撃破し、またある時は巧みな外交戦略や調略を用いて切り崩し、徐々にその支配領域を拡大していった。三州統一への道は一朝一夕に成し遂げられたものではなく、これらの在地勢力との長期にわたる粘り強い戦いと、複雑な外交交渉の積み重ねによって、一歩ずつ進められていったのである。貴久の治世の多くは、これらの在地勢力との絶え間ない抗争に費やされたと言っても過言ではない。在地領主たちは、それぞれの地域社会に深く根ざした存在であり、容易には島津氏の支配に屈服しなかった 63。島津氏は、軍事力による制圧だけでなく、婚姻政策(例えば、貴久の正室は肝付氏出身 1)や、有力な家臣を現地の代官として派遣するなど、様々な手段を講じてこれらの勢力を懐柔し、自らの支配下に組み込もうとした。この過程で、後の島津氏の強固な家臣団が形成されていったという側面も見逃せない。 -

肝付氏との関係

大隅国において特に強大な勢力を誇ったのが肝付氏であった。島津貴久の正室は肝付兼興の娘であり 1、当初、島津氏と肝付氏は婚姻関係を通じて同盟に近い関係にあった時期もあった。しかし、島津氏が大隅への勢力拡大を本格化させると、両者の利害は鋭く対立し、大隅の覇権を巡って激しい抗争を繰り広げることとなった。

貴久の晩年、元亀2年(1571年)に彼が病没したのも、この肝付氏との抗争の最中であったと伝えられている。肝付氏が最終的に島津氏に服属するのは、貴久の死後、嫡男・義久の代になってからである 4。

戦国時代の外交関係の常として、肝付氏との関係もまた、その時々の利害によって同盟と敵対の間を揺れ動いた。初期の婚姻関係も、永続的な友好関係を保証するものではなく、領土拡大という戦国大名の宿命的な野心がそれを上回った典型的な事例と言えるだろう。島津氏の勢力拡大に伴い、大隅における肝付氏の伝統的な権益と島津氏の新たな支配圏が衝突するようになり 4、最終的には武力による全面的な衝突へと発展し、貴久の死後まで続く長期的な抗争となったのである 4。 -

伊東氏との関係

日向国(現在の宮崎県)において最大の勢力を有していたのが伊東氏である。島津貴久の時代、島津氏と伊東氏との間には、島津氏の分家である豊州家(ほうしゅうけ)を介して、間接的ながらも緊張をはらんだ対立関係が存在した。天文14年(1545年)、日向南部に勢力を持っていた豊州家が伊東氏の侵攻を受け、その際、豊州家は貴久に保護を求めて従属している 4。

貴久の存命中に島津氏と伊東氏との間で大規模な直接的衝突が起こったという記録は少ないものの、両者の間には潜在的な対立関係が常に存在していた。貴久の死後、その遺志を継いだ嫡男・義久の時代になると、この対立は先鋭化し、元亀3年(1572年)の木崎原の戦いにおいて、島津義弘が寡兵をもって伊東氏の大軍を破り、最終的に伊東氏を日向から追放することに成功するが、これは貴久の代からの長年にわたる対立の延長線上にある出来事であった 2。

伊東氏との対立は、単なる隣接する大名同士の領土争いというだけでなく、日向国の支配権を巡る、より広域的な勢力争いの一環であった。伊東氏は日向における島津氏の最大のライバルであり 66、豊州家の島津氏への従属は、島津氏が日向国への影響力を強める重要なきっかけとなった 4。貴久の時代に、伊東氏との間の緊張関係は徐々に高まりつつあり、その最終的な解決は次代の義久に託されることとなったのである。

第二章:後継者の育成と家督譲渡

島津貴久は、自らが困難な家督相続争いを経て島津氏を再興した経験から、後継者の育成と円滑な権力移譲の重要性を深く認識していたと考えられる。彼には、後に「島津四兄弟」として戦国史にその名を刻むことになる、義久、義弘、歳久、家久という四人の優秀な息子たちがいた 1 。

-

島津四兄弟(義久、義弘、歳久、家久)の誕生と成長

貴久の父であり、四兄弟の祖父にあたる島津忠良(日新斎)は、幼い頃から彼ら孫たちの個性と才能を見抜いていたと伝えられている 14。日新斎が著したとされる「いろは歌」に代表される家訓や教育思想は、貴久を通じて四兄弟にも深く影響を与え、それぞれの個性を伸ばす教育が行われたと考えられる。これが、後の島津氏の強さの源泉の一つとなった可能性は高い。貴久自身もまた、父・忠良から「学問と武芸、両方を怠るな」と諭されて育った経験があり 9、その教えを自らの息子たちにも実践したであろう。四兄弟がそれぞれ異なる分野で卓越した才能を発揮できた背景には、画一的な教育ではなく、個々の特性を尊重し、それを伸ばそうとする教育方針があったのかもしれない 10。 -

四兄弟の初陣(岩剣城の戦いなど)

貴久は、息子たちに実践を通じて武将としての器量を養わせることを重視した。天文23年(1554年)の岩剣城の戦いという、島津氏にとって極めて重要な合戦において、長男・義久、次男・義弘、三男・歳久の三人を揃って初陣させている 3。また、四男・家久も後に初陣で目覚ましい活躍を見せたと記録されている 3。

戦国時代において、実戦経験は武将の成長に不可欠な要素であった。初陣は、武将としてのキャリアの第一歩であり、その戦いぶりはその後の自信や周囲からの評価に大きな影響を与える。貴久は、自らが指揮を執る重要な戦いを、息子たちの教育の場としても効果的に活用したのである。 -

長子・義久への家督譲渡と隠居

永禄9年(1566年)、島津貴久は53歳で家督を長子の義久に譲り、自らは剃髪して伯囿(はくゆう)と号し、隠居生活に入った 1。

比較的早い段階での隠居と家督譲渡は、いくつかの戦略的な意図があったと考えられる。第一に、後継者である義久に早期に実権を委ね、当主としての経験を積ませることで、指導者としての成長を促す目的があった。第二に、自らは後見役として義久を補佐し、島津家の安定的な権力移行を図った。戦国時代には、当主の急死による家督争いが頻発し、それが一族の衰退を招くケースも少なくなかった。生前に家督を譲ることで、相続を巡る混乱を未然に防ぎ、次代の体制固めを円滑に進めることができたのである 4。さらに、義久のリーダーシップを早期に確立させるとともに、義弘、歳久、家久といった弟たちが兄を支えるという、島津四兄弟による強力な集団指導体制を築くための布石であった可能性も考えられる 9。

第三章:晩年と最期

-

隠居後の影響力

家督を義久に譲り隠居した後も、島津貴久は島津家の政治や外交の決定に対して、依然として強い影響力を保持し続けたとされている 4。形式的には隠居の身であっても、その豊富な経験と実績、そして家中に張り巡らされた人脈から、貴久は依然として島津家の最重要人物の一人であり続けた。

具体的には、大隅国の支配強化や、大隅正八幡宮の再建といった事業に関与し、領域支配の仕上げに力を貸した可能性が指摘されている 6。これは、新当主である義久の政権運営を安定させ、その発展を後押しする上で、極めて重要な役割を果たしたと考えられる。義久もまた、父である貴久の経験と知見を頼りにしたであろうし、貴久も息子を支えるために、表立たない形での助言や、外交交渉の裏舞台での活動などを通じて、積極的に関与し続けたと推測される。 -

大隅平定の最中の病死

元亀2年(1571年)6月23日、島津貴久は、大隅国の有力豪族である肝付氏との長年にわたる抗争の最中に、薩摩国加世田(現在の鹿児島県南さつま市加世田)において病のため死去した。享年58であった 1。

薩摩・大隅・日向の三州統一という島津氏の悲願は、貴久の存命中には達成されることはなかった。しかし、彼の生涯をかけた努力によって築かれた強固な基盤と、息子たちへと託されたその遺志が、後の島津氏による三州統一、さらには九州制覇へと繋がっていくのである 4。 -

墓所:福昌寺

島津貴久の亡骸は、鹿児島市池之上町に位置する玉竜山福昌寺に葬られた。福昌寺は、島津本宗家の菩提寺として、歴代当主やその一族が眠る重要な寺院である 1。

明治時代初頭の廃仏毀釈によって福昌寺は廃寺となり、その広大な敷地の大部分は現在、鹿児島玉龍高等学校の敷地となっているが、島津家歴代の墓所は美しく保存されており、貴久の墓もそこに現存している 81。 -

表2:島津貴久の主要な合戦と対外関係年表

島津貴久の生涯における主要な軍事行動と外交政策を時系列で整理し、その活動の全体像を把握しやすくするために、以下に年表を示す。

|

年代 |

主要な出来事(合戦・外交) |

対戦・交渉相手 |

結果・意義 |

典拠 (Snippet ID) |

|

大永6年(1526年) |

勝久の養子となり家督相続 |

島津勝久 |

島津宗家の家督を継承。 |

1 |

|

大永7年(1527年) |

勝久・実久により鹿児島追放 |

島津勝久、島津実久 |

一時的に家督を失う。 |

5 |

|

天文2年(1533年) |

南郷城攻略(初陣) |

島津実久方 |

反攻の開始。 |

4 |

|

天文8年(1539年) |

紫原の合戦勝利、薩摩守任官 |

島津実久方、室町幕府 |

実久勢力を駆逐し薩摩半島平定。幕府から薩摩守護としての公認。 |

9 |

|

天文18年(1549年) |

ザビエル来航、キリスト教布教許可 |

フランシスコ・ザビエル |

南蛮文化との接触、当初は受容的。 |

4 |

|

天文19年(1550年) |

内城へ移る |

- |

新たな政治拠点確立。 |

4 |

|

天文23年(1554年) |

岩剣城の戦い(大隅合戦開始) |

祁答院氏、蒲生氏 |

義久・義弘・歳久初陣。鉄砲の実戦使用。大隅進出の拠点確保。 |

12 |

|

弘治3年(1557年) |

蒲生城攻略、西大隅平定 |

蒲生氏 |

大隅支配の進展。 |

4 |

|

永禄9年(1566年) |

義久へ家督譲渡、隠居(伯囿) |

- |

円滑な権力移譲。 |

4 |

|

元亀2年(1571年) |

肝付氏との抗争中に加世田にて死去 |

肝付氏 |

三州統一を見ずに逝去。 |

1 |

この年表は、貴久の多岐にわたる活動とその時代背景を効率的に理解する一助となるであろう。家督争いを経て薩摩を統一し、その後大隅・日向へと勢力を拡大していく過程、そして対外的には新しい文化や技術を積極的に取り入れようとした姿勢が、この年表からも明確に読み取れる。

第四部:島津貴久の人物像と評価

島津貴久は、戦国時代の九州において島津氏の再興を成し遂げ、その後の飛躍的な発展の礎を築いた重要な人物である。彼の人物像と歴史的評価を多角的に考察する。

第一章:人物像と能力

-

「島津の英主」としての評価

島津貴久は、後世「島津の英主」と称えられている 1。この評価は、彼が示した卓越した指導力と、困難な状況下で領国をまとめ上げ、発展させた統治能力に対する賛辞である。 -

父・忠良と共に「中興の祖」と称される理由

貴久は、父である島津忠良(日新斎)と共に、島津氏の「中興の祖」として並び称されている 1。この「中興の祖」という評価は、単に勢力を拡大したというだけでなく、一度衰退しかけた家運を回復させ、新たな発展の礎を築いた人物に与えられるものである。貴久の場合、島津氏内部の深刻な分裂と宗家の弱体化、そして周辺勢力からの圧迫という二重の危機的状況を乗り越え、島津氏を再興させた点が特に重要である。貴久が登場する以前の島津氏は、宗家の権威が失墜し、一族や有力国人の離反が相次ぐなど、まさに存亡の危機に瀕していた 2。貴久は、父・忠良の補佐を受けつつも、自らの軍事的な才能と政治的な手腕を駆使してこれらの困難を克服した 4。そして、単に旧来の状況を回復するに留まらず、内城の建設、検地の実施、鉄砲の導入、海外交易の推進といった新たな統治体制を導入し、将来の島津氏の発展のための強固な基盤を築き上げたのである [49, 4]。これこそが、彼が「中興の祖」と称される所以である。 -

性格、思想、信仰

島津貴久の性格や思想をうかがい知る上で重要なのは、父・日新斎の教えである「戦は一時(いっとき)、治世は永久(とわ)なり」という言葉を深く胸に刻み、民政を重視したとされる点である [49, 9]。飢饉が発生した際には、軍備よりも領民の救済を優先し、蔵米を放出して民の窮状を救ったという逸話は、彼の為政者としての基本的な姿勢を示している [49, 9]。

宗教に対しては、現実主義的かつ柔軟な対応を見せている。天文18年(1549年)に鹿児島に来航したフランシスコ・ザビエルに対しては、当初キリスト教の布教を許可した 4。これは、南蛮貿易の振興や新しい知識・技術の導入への期待があったものと考えられる。しかし、領内の仏教勢力や伝統を重んじる国人衆からの反発が強かったことや、期待したほどの貿易上の利益が得られなかったことなどを理由に、後に布教を禁止へと転換している 4。この判断は、理想論よりも領内の安定と実利を優先する、戦国時代の為政者らしい現実的なものであったと言える。

一方で、伝統的な仏教や神道との関係維持にも努めていた。島津氏の菩提寺である福昌寺への帰依や、大隅正八幡宮の再建といった行動は 6、既存の宗教勢力との良好な関係を保ち、領国支配の安定化を図ろうとしたものと考えられる。

これらの行動から、貴久の性格や思想は、理想論に偏ることなく、常に現実的な状況判断に基づいて政策を決定する、バランス感覚に優れた現実主義者であったと推測される。新しいもの(キリスト教、鉄砲など)に対する開明的な姿勢と、伝統的な価値観(民政重視、寺社保護など)の尊重を両立させようとした形跡が見られ、多様な価値観や利害関係を巧みに調整しながら、領国を統治しようとしたことがうかがえる。 -

和歌や茶の湯など文化活動への関与

島津貴久が和歌や連歌を嗜んだという記述が一部に見られる 96。戦国時代の武将にとって、和歌や茶の湯といった文化活動は、単なる個人的な趣味や教養であるだけでなく、重要な社交や外交の手段でもあった。貴久がこれらの文化活動に関与していたとすれば、それは彼の政治的・外交的活動にも少なからず影響を与えた可能性がある。特に、京都の公家や室町幕府との関係を構築し、維持していく上で、共通の文化的素養は重要な役割を果たしたかもしれない 97。

茶道に関しては、貴久の息子である島津家久が明智光秀の接待を受けた際に茶道の作法を知らず白湯を頼んだという逸話が残っているが 111、貴久自身の茶道への具体的な関与を示す直接的な史料は多くない。しかし、当時の武将の嗜みとして、ある程度の関心は持っていた可能性は否定できない。

第二章:歴史的評価と遺産

-

三州統一への貢献と限界

島津貴久は、その生涯を通じて島津氏の勢力拡大に尽力し、薩摩国を完全に統一し、さらに大隅国の大部分を平定するなど、島津氏の長年の悲願であった三州(薩摩・大隅・日向)統一への道筋を確実につけた 4。しかし、日向国の完全平定や、大隅における肝付氏などの有力な抵抗勢力の完全な服属は、彼の存命中には達成されず、その完成は嫡男・義久の代に持ち越されることとなった。

貴久の生涯は、島津氏の勢力拡大と領国安定に捧げられたものであったが、三州統一という最終目標を目前にして道半ばで終わった。しかし、彼が築き上げた強固な基盤と、息子たちへと託されたその遺志が、後の島津氏による三州統一の達成、さらには九州制覇へと向かう輝かしい飛躍を可能にしたと言える。 -

息子たちへの影響と島津氏の発展への寄与

島津貴久が後世に残した最大の遺産は、彼が築き上げた安定した支配基盤、積極的に導入した新技術(特に鉄砲)、そして何よりも彼が育成した後継者たち、すなわち島津四兄弟であったと言える 2。

これらの要素は、その後の島津氏の急速な発展と、一時は九州のほぼ全土を制圧するに至るまでの目覚ましい勢力拡大に、不可欠なものであった。四兄弟の卓越した軍事的才能や政治的手腕は、それを支える強固な経済力、先進的な軍事技術、そして安定した領国がなければ、十分に発揮されることはなかったであろう 3。貴久は、これらの基盤を丹念に整備することで、息子たちがその能力を最大限に発揮できる舞台を整えたのである。島津氏の戦国時代における最盛期は、貴久の先見性と指導力、そしてそれを受け継いだ四兄弟の類稀なる能力が結びついた結果であったと言える。貴久の政策や後継者育成は、短期的な成果のみを追求するものではなく、長期的な視点に立った「未来への投資」であったと高く評価できる。 -

現代における評価と研究

かつては、その偉大な父・日新斎や、華々しい活躍を見せた息子・島津四兄弟の影に隠れがちであった島津貴久であるが、近年の歴史研究の進展により、その再評価が進んでいる。特に、新名一仁氏の著作『島津貴久-戦国大名島津氏の誕生-』 22 をはじめとする専門的な研究は、一次史料の丹念な分析を通じて、貴久の家督相続の複雑な経緯や、彼の巧みな政治的手腕、そして戦国大名島津氏の権力形成過程における彼の主体的な役割などを、新たな視点から明らかにしようと試みている 6。

これらの研究成果を総合することで、島津貴久という人物に対する、より多角的で客観的な理解が可能となり、彼が戦国時代の九州史において果たした歴史的意義が、より明確に認識されるようになってきている。歴史上の人物の評価は、新たな史料の発見や研究視点の変化によって常に更新されるものであり、貴久に関する研究の深化は、島津氏の戦国時代史をより深く、より正確に理解する上で不可欠であると言えるだろう。

結論:島津貴久再評価

-

島津貴久の生涯の総括

島津貴久は、16世紀の日本、とりわけ戦乱に明け暮れた九州において、島津氏内部の深刻な分裂と対立という未曾有の危機を乗り越え、疲弊した薩摩国を再統一し、さらに大隅・日向へと勢力を拡大するための強固な基礎を築き上げた、まさしく「中興の祖」であり「英主」であったと総括できる。

彼の統治は、数々の合戦における軍事的な成功によって特徴づけられるだけでなく、検地の実施による財政基盤の確立、鉄砲という新兵器の積極的な導入と実戦への応用、琉球やポルトガルとの海外交易の推進による経済力の強化、そして民衆の生活安定を重視した民政といった、当時としては先進的かつ現実的な領国経営にもその手腕が発揮された。 -

戦国時代における彼の役割と歴史的重要性

島津貴久の最大の功績は、混乱と衰退の中から強力な戦国大名としての島津氏を再興・確立し、その後の輝かしい発展、すなわち次代の島津四兄弟による三州統一と九州制覇への道筋を明確に示した点にある。彼が築き上げた安定した支配基盤、導入した先進的な技術、そして何よりも彼が心血を注いで育成した後継者たちが、後の島津氏による九州統一戦、さらには近世大名としての島津氏の存続を可能にしたと言っても過言ではない。

彼の生涯は、戦国時代の武将が必然的に直面した困難、すなわち熾烈な家督争い、在地領主たちとの絶え間ない抗争、新たな軍事技術への対応、そして複雑な外交戦略といった課題と、それを不屈の意志と卓越した指導力で乗り越えていく過程を、象徴的に示している。島津貴久は、単なる一地方の武将ではなく、戦国時代という変革期において、自らの力で未来を切り拓いた、特筆すべき歴史的人物として再評価されるべきである。

附録

- 島津貴久 関連年表

|

年代 |

主要な出来事 |

典拠 (Snippet ID) |

|

永正11年(1514年) |

5月5日、島津忠良の嫡男として田布施亀ヶ城にて誕生(幼名:虎寿丸) |

1 |

|

大永6年(1526年) |

11月、島津勝久の養子となる |

1 |

|

大永7年(1527年) |

4月、勝久隠居に伴い家督継承、清水城主となる。5月、勝久・実久により鹿児島を追われ、養子縁組解消。 |

4 |

|

天文2年(1533年) |

日置郡南郷城にて島津実久軍を破り初陣を飾る。 |

4 |

|

天文5年(1536年) |

伊集院城を奪還。 |

4 |

|

天文6年(1537年) |

鹿児島に進撃し入城。 |

4 |

|

天文8年(1539年) |

紫原の合戦で実久方を破る。室町幕府より薩摩守に任官。 |

4 |

|

天文14年(1545年) |

朝廷の上使・町資将が来訪し、国主として公認される。 |

4 |

|

天文18年(1549年) |

来日したフランシスコ・ザビエルにキリスト教布教を許可。 |

4 |

|

天文19年(1550年) |

伊集院城から鹿児島の内城へ移り、本城とする。 |

1 |

|

天文21年(1552年) |

修理大夫に任官。嫡男・忠良(義久)が将軍足利義輝より偏諱を賜う。 |

1 |

|

天文23年(1554年) |

大隅合戦開始。岩剣城の戦いで義久・義弘・歳久が初陣。鉄砲を実戦で使用。 |

4 |

|

弘治3年(1557年) |

蒲生城を攻略し、西大隅を平定。 |

4 |

|

永禄年間(1558年~) |

検地を実施。 |

49 , 9 |

|

永禄7年(1564年) |

陸奥守に任官。 |

53 |

|

永禄9年(1566年) |

長子・義久に家督を譲り隠居、伯囿と号す。 |

4 |

|

元亀2年(1571年) |

6月23日、大隅の肝付氏との抗争の最中に加世田にて病死(享年58)。 |

1 |

|

大正9年(1920年) |

11月18日、従三位を追贈される。 |

1 |

-

島津氏略系図(貴久中心)

Mermaidによる家系図

graph LR A["島津忠良 (日新斎)"] --> B["島津貴久"] C["島津成久の娘 (寛庭夫人)"] --> B B --> D["島津義久 (長男)"] B --> E["島津義弘 (次男)"] B --> F["島津歳久 (三男)"] B --> G["島津家久 (四男)"] H["島津勝久"] -. 養父 .-> B I["肝付兼興の娘"] -. 正室 .-> B J["入来院重聡の娘 (雪窓夫人)"] -. 継室 .-> B K["肱岡氏"] -. 側室 .-> B L["本田氏"] -. 側室 .-> B B --- M["御南 (肝付兼続室)"] B --- N["御隅 (樺山善久室)"] B --- O["忠将"] B --- P["にし (種子島時尭室、肝付兼盛室)"] B --- Q["尚久"] B --- R["花舜夫人 (島津義久室)"] subgraph 凡例 direction LR S1["実線:親子関係"] S2["点線:婚姻関係"] S3["破線:兄弟姉妹関係"] end

注:上記系図は主要な人物に絞った略系図です。典拠: 1 -

主要参考文献リスト

本報告書の作成にあたり、以下の主要な史料及び研究文献を参照した。

- 一次史料群

- 『旧記雑録』:島津氏の歴史に関する基本的な史料群であり、貴久の時代の動向を知る上で不可欠である。 6

- 『島津国史』:島津藩によって編纂された公式の歴史書であり、貴久の事績に関する記述が含まれる。 13

- 『上井覚兼日記』:島津氏の家臣である上井覚兼の日記で、当時の島津氏内部の状況や外交交渉を知る上で貴重な史料である。

- その他、島津家関連文書、各合戦に関する記録など。

- 主要研究文献

- 新名一仁『島津貴久-戦国大名島津氏の誕生-』(戎光祥出版、2017年):島津貴久に関する最新の研究成果をまとめた専門書であり、本報告書においても重要な参考文献とした。 22

- 同書には、貴久の家督継承の経緯、領国経営、対外関係、義久への家督継承など、多岐にわたる論点が含まれており、特に本田氏との関係や官途拝領の背景、鉄砲やキリスト教への対応などについて詳細な分析がなされている 96 。

- 参考文献リストは同書のP.225-229、島津貴久略年表はP.232-238に掲載されている 96 。

- その他

- 鹿児島県歴史資料センター黎明館の調査研究報告や、各大学のリポジトリに掲載されている関連論文なども参照した。 6

- 特に、大山智美氏による「戦国大名島津氏の権力形成過程 : 島津貴久の家督継承と官途拝領を中心に」(九州大学学術情報リポジトリ)は、貴久の家督相続と中央政権との関係を詳細に論じており、本報告書の分析に大きく貢献した 6 。

(注:上記リストは主要なものに限り、個別の事象に関する典拠は本文中に適宜示した。)

引用文献

- 島津貴久とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%B2%B4%E4%B9%85

- 島津義久の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/98845/

- 【歴史解説】島津に暗君なし!島津四兄弟の活躍!!【MONONOFU ... https://m.youtube.com/watch?v=qMY-kVMldMA&pp=ygUQI-Wztua0peWbm-WFhOW8nw%3D%3D

- 島津貴久 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%B2%B4%E4%B9%85

- 島津貴久 ~合戦に明け暮れた波瀾の生涯~ - しまづくめ https://sengoku-shimadzu.com/takahisa-denki/

- 戦国大名島津氏の権力形成過程 : 島津貴久の家督継 承と官途拝領を中心に - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4494688/025_p001.pdf

- 島津貴久(シマヅタカヒサ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%B2%B4%E4%B9%85-75142

- 島津義久と霧島 その2 - カゴシマガジン | https://www.kagomaga.jp/?p=7413

- 島津貴久(しまづ たかひさ) 拙者の履歴書 Vol.31〜鉄砲と家中統一への道 - note https://note.com/digitaljokers/n/nd80b3f87fda8

- 【島津の英主】 島津貴久 【信長の野望 出陣】 https://www.kakedashi.site/meikan-shimadu-shimadutakahisa/

- 薩摩の英主・島津貴久の悲願 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3846

- 島津義弘公没後400年 - 姶良市 https://www.city.aira.lg.jp/yoshihirokou_close-up.html

- 島津氏の貿易構想 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220514183528-1.pdf

- 戦国島津氏ゆかりの地 - 南さつまの観光案内 http://www.m-satsuma.info/pg498.html

- 島津忠良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E8%89%AF

- 戦国島津ゆかりの地・日置市 - ひおき PR武将隊 https://hioki-pr-bushotai.com/hiokishi/

- 薩摩・島津家の歴史 - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/shimadzu-history/

- 島津四兄弟の父・島津貴久 悲願の三州統一を目指す - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=Cqi5um4nQLM

- 清水城 https://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.shimizu.htm

- 内城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%9F%8E

- 島津義久と霧島 その1 - カゴシマガジン | https://www.kagomaga.jp/?p=7257

- 近世の国分 - 霧島市 https://www.city-kirishima.jp/kyoudoshi/e5_kokubu_jyou_04_kinsei.pdf

- 戦国大名 https://tb.sanseido-publ.co.jp/wp-sanseido/wp-content/uploads/2017/10/j-his_dic.pdf

- 島津家の歴史 https://www.shimadzu-ltd.jp/shimadzu-history

- 1580年 – 81年 石山本願寺が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1580/

- 島津氏とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F_%E5%AE%B6%E4%B8%AD%E3%83%BB%E5%88%86%E5%AE%B6

- 「分国法ってなに?」の動画を公開しました - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2023/05/01/231753

- 戦国時代の「分国法」は現代の「社内ルール」|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00007-081.html

- 利氏をめぐる領土紛争に適用した最初の国分であるとされる。そして、これに従った毛利・大友氏を「尤神妙」として赦免す https://komazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2005680/files/00016343.pdf

- 戦国大名の分国法 - rekishi https://hiroseki.sakura.ne.jp/bunkokulaw.html

- 島津史料集 戦国資料叢書6 - 古本 将軍堂 https://shogundo.ocnk.net/product/8317

- 鹿児島県/鉄砲とキリスト教の伝来 http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/josetsu/theme/chusei/christ/index.html

- 日本のものづくりの歴史 - 基盤整備センター https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/data/200405/20040512/20040512.pdf

- Vol. 54, No. 2. - UMIN PLAZAサービス https://plaza.umin.ac.jp/yakushi/wp3/wp-content/uploads/2022/01/Vol54-2_all.pdf

- - 大航海時代と信長・秀吉・家康 - - 横浜歴史研究会 https://www.yokoreki.com/wp-content/uploads/2023/06/%E5%A4%A7%E8%88%AA%E6%B5%B7%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%A8%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E7%B5%B1%E4%B8%8020230603.pdf

- 明・琉球と戦国大名 !l https://spc.jst.go.jp/cad/literatures/download/4214

- 島津氏支配下の朝貢貿易 - 沖縄の歴史 http://rca.open.ed.jp/history/story/epoch3/shihai_5.html

- 薩摩藩 島津家別邸 - 歴史 - 名勝 仙巌園 https://www.senganen.jp/history/

- 薩摩-琉球関係の解像度が上がる必読の一冊 黒嶋敏『琉球王国と戦国大名 島津侵入までの半世紀』 - 桝田道也 https://mitimasu.fanbox.cc/posts/8258485

- 琉球の朝貢と冊封の歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E3%81%AE%E6%9C%9D%E8%B2%A2%E3%81%A8%E5%86%8A%E5%B0%81%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 藩校の創設を促した一般的な要因としては、次のようなことが考えられる。たとえば、近世初期においては https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/10001/files/j13503.pdf

- 問題1 今回の検定テーマは「家康公の平和外交 https://ieyasukou.jp/pdf/ieyasukoukentei_2022mondai-kaitoukaisetsu.pdf

- 琉球出兵 - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/timeline/ryukyu-shuppei/

- 一六O九年日本薩摩藩入侵琉球之研究 http://rportal.lib.ntnu.edu.tw/bitstreams/ed11a510-7eae-4351-969f-7773ad1f9c5b/download

- は じ め に - 日本教材文化研究財団 https://www.jfecr.or.jp/wp-cms/wp-content/uploads/2023/11/chosa76.pdf

- 秋月家から見た九州の歴史 - シニアネット久留米 http://snk.or.jp/cda/akiduki.pdf

- 06/27: 2019-6-28~ 9-2 那覇市歴史博物館「那覇のたからもの」 - 琉文21 http://ryubun21.net/index.php?blogid=1&archive=2019-06&catid=5

- 武将紹介シリーズvol.6【島津貴久】-世界の扉を開いた大名 https://hioki-pr-bushotai.com/%E6%AD%A6%E5%B0%86%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BAvol-%EF%BC%96%E3%80%90%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%B2%B4%E4%B9%85%E3%80%91-%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%89%89%E3%82%92%E9%96%8B/

- キリスト教の伝来/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97009/

- Rethinking the history of conversion to Christianity in Japan: 1549-1644 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/161931556.pdf

- 日本キリシタン史 http://w01.tp1.jp/~sr20175058/nihon-kirisitan-histry/nihonkirisitanshi.html

- 戦国島津史伝 - 第二十二話 ザビエル来訪記 https://ncode.syosetu.com/n0702da/23/

- 島津貴久 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/ShimadzuTakahisa.html

- 島津義弘公の戦い(第一部) | 特集 | 【公式】鹿児島県観光サイト ... https://www.kagoshima-kankou.com/feature/shimadu2019/introduction2

- 蒲生の松坂城跡について http://aira-digitalmuseum.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/04/ce8d39bc225587bed1a2c66cb476325b.pdf

- 歴史の目的をめぐって 島津貴久 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-12-shimadu-takahisa.html

- SM04 島津立久 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/SM04.html

- 祁答院良重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%81%E7%AD%94%E9%99%A2%E8%89%AF%E9%87%8D

- 〇宮之城郷の史跡-その1 2022.2.28(月) https://bunkon2019-1.jimdofree.com/%E3%81%95%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%AE%E6%96%87%E5%8C%96/%E6%95%85%E9%83%B7%E6%A5%BD%E9%81%8A/

- 総 合 研 究 所 年 報 - 工学院大学 https://www.kogakuin.ac.jp/research/r_insutitute/fbb28u0000002z1x-att/research_institute_annual_report_2010.pdf

- 大平文庫目録 - 香川県立図書館 https://www.library.pref.kagawa.lg.jp/digitallibrary/all.pdf

- 第一部 越後と薩摩 - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~tsuboif/echigo&satsuma/echigo&satsuma.htm

- 島津氏の三州統一 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/josetsu/theme/chusei/sanshu/index.html

- 鹿児島県/島津家の内紛・三州の統一 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/pr/gaiyou/rekishi/tyuusei/sansyu.html

- 三州統一 - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/timeline/sanshu-toitsu/

- 「戦国異彩 」飫肥100年合戦 <伊東義祐・島津貴久父子の戦い> http://www.ito-ke.server-shared.com/obi.htm

- [ニッポン城めぐり] クエスト「島津四兄弟を登用せよ!」をクリアしました。 https://ameblo.jp/pumpkincap/entry-12601433062.html

- 戦国武将 島津義弘 - 姶良市 https://www.city.aira.lg.jp/documents/yoshihiromannga_compressed.pdf

- 島津義久(しまずよしひさ) 拙者の履歴書 Vol.383~南九州統一に命を懸けた七十八年 - note https://note.com/digitaljokers/n/nd7e5791e9a98

- 島津義弘の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38344/

- 「明治維新と薩摩藩」 - 鹿児島市観光ナビ https://www.kagoshima-yokanavi.jp/downloads/media/3651.pdf

- 島津義久は何をした人?「雑なウソでひきこもって家康から九州の領地を守った」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/yoshihisa-shimadzu

- 島津義弘没後四百年 - 鹿児島県観光連盟 https://www.kagoshima-kankou.com/storage/files/shares/feature_pdf/1906_shimadu.pdf

- 島津忠良はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E8%89%AF_%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F%E4%B8%AD%E8%88%88%E3%81%AE%E7%A5%96

- 島津義久とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/wkpja/content/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E7%BE%A9%E4%B9%85_%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F%E7%AC%AC16%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB

- 島津家中興の祖・島津忠良(日新公)について http://www.shimazu-yoshihiro.com/shimazu/shimazu-marujyuji.html

- り、5代貞久は三ヶ国守護職を回復したが、南北朝時代には九州探題今 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220517080540-1.pdf

- 薩摩藩における調所広郷の天保の改革 https://ypir.lib.yamaguchi-u.ac.jp/sc/1584/files/140562

- 都城領主の日常 - 宮崎県立図書館 https://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp/ct/other000002700/yonezawahide38.pdf

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%AE%B6%E5%A2%93%E6%89%80

- 鹿児島島津家墓所(福昌寺跡) | 観光スポット | 【公式】鹿児島県 ... https://www.kagoshima-kankou.com/guide/10551

- 福昌寺跡 - しまづくめ https://sengoku-shimadzu.com/spot/%E7%A6%8F%E6%98%8C%E5%AF%BA%E8%B7%A1/

- https://www.pref.kagoshima.lg.jp/ab23/reimeikan/josetsu/theme/kinsei/fukushoji/index.html

- 鹿児島島津家墓所 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E5%85%90%E5%B3%B6%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%AE%B6%E5%A2%93%E6%89%80

- 島津忠良公・貴久公ゆかりの亀ヶ城神社へ - 鹿児島よかもん再発見! https://kagoshimayokamon.com/2024/01/01/kamrgajyo-jinjya/

- 鹿児島県内各地に残る島津家墓所に関する研究は http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220517112130-1.pdf

- 福昌寺キリシタン墓地の調査成果と潜伏キリシタン史 - 鹿大博物館 - 鹿児島大学 https://www.museum.kagoshima-u.ac.jp/events/2024/shimin44-tanaka.pdf

- 薩摩藩主島津家墓所(福昌寺跡)調査報告書 - 全国文化財総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/43963

- 史 - 山梨県身延町 https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/minobucho/files/choshi_7.pdf

- 全国歴史教育研究協議会 60 周年記念誌編集に当たって http://www.zenrekiken.jp/files/20191129_03_P15_end.pdf

- 薩摩の寺社・信仰 - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/shimadzu-culture/satsuma-shrines-temples/

- 廃仏毀釈のゆくえ https://kwansei.repo.nii.ac.jp/record/28332/files/6.pdf

- 中 央 地 区 - 鹿児島市 https://www.city.kagoshima.lg.jp/kyoiku/kanri/bunkazai/documents/sisekimeguri05_chuou.pdf

- キリシタン考古学から考えるキリスト教の伝来、弾圧と人々の信仰 https://seinan-kokubun.jp/wp-content/uploads/2021/03/tagashira.pdf

- 明治維新期における藩祖を祀る神社の創建(続) https://shukutoku.repo.nii.ac.jp/record/148/files/KJ00004593093.pdf

- www.ebisukosyo.co.jp https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%B2%B4%E4%B9%85.pdf

- 琉球・日本の外交と文化交流(屋良 健一郎) - 東京大学文学部 https://www.l.u-tokyo.ac.jp/postgraduate/database/2016/83.html

- 京都精華大学 https://kyoto-seika.ac.jp/pdf/2022pamph.pdf

- まえがき - ハロー通訳アカデミー https://hello.ac/historytext.pdf

- 天吹の記録 https://tenpuku.net/record/

- 島津義弘 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E7%BE%A9%E5%BC%98

- 16世紀の都市におけるキリシタン女性 - 日比屋モニカと細川ガラシャ https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/record/2238/files/KJ00005117663.pdf

- 中学受験社会/歴史/中巻 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E5%8F%97%E9%A8%93%E7%A4%BE%E4%BC%9A/%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E4%B8%AD%E5%B7%BB

- 鹿児島県史料編さん余録3 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220514131236-1.pdf

- 文 書 目 録 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6756_20221202153612-1.pdf

- 小学校社会/6学年/歴史編/人物事典 - Wikibooks https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E7%A4%BE%E4%BC%9A/6%E5%AD%A6%E5%B9%B4/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%B7%A8/%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%BA%8B%E5%85%B8

- 令和4年度黎明館企画特別展「茶の湯と薩摩」(令和4年9月22日~11月6日)に寄せて - 茶の美 https://cha-no-bi.com/posts/view/76

- 「琉球文学」資料注釈 4 『浮縄雅文集』下 https://rissho.repo.nii.ac.jp/record/10395/files/jbknp_56_502_shimamura_etal.pdf

- 7月の新刊図書 図書紹介 オーテピア高知声と点字の図書館 オーテピア https://otepia.kochi.jp/braille/book-genre.cgi?tgtCd1=3

- Cultural Imprints: War and Memory in the Samurai Age 9781501761645 - DOKUMEN.PUB https://dokumen.pub/cultural-imprints-war-and-memory-in-the-samurai-age-9781501761645.html

- 演題 「島津家久公上洛の旅」 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220517075723-1.pdf

- 戦国島津 - 日置市 https://www.city.hioki.kagoshima.jp/documents/11480/senngokusimaduyukarinoti.pdf

- 『島津貴久-戦国大名島津氏の誕生-』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/11704711

- 島津貴久-戦国大名島津氏の誕生- (中世武士選書37) | 新名一仁 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%B2%B4%E4%B9%85-%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F%E3%81%AE%E8%AA%95%E7%94%9F-%E4%B8%AD%E4%B8%96%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E9%81%B8%E6%9B%B837-%E6%96%B0%E5%90%8D%E4%B8%80%E4%BB%81/dp/4864032424

- 島津貴久 : 戦国大名島津氏の誕生 | CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795544154880

- シリーズ・中世西国武士の研究1 薩摩島津氏 戎光祥出版|東京都 ... https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/55/

- マンガで読む 戦国の徳川武将列伝 戎光祥出版|東京都千代田区から ... https://www.ebisukosyo.co.jp/item/271/

- 中世武士選書37 島津貴久―戦国大名島津氏の誕生 戎光祥出版|東京 ... https://www.ebisukosyo.co.jp/item/328/

- 新名 一仁 (Niina Kazuhito) - 島津貴久-戦国大名島津氏の誕生- (中世 ... https://researchmap.jp/kniina/books_etc/11519167

- 中世武士選書 37 島津貴久―戦国大名島津氏の誕生 - 戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp/sp/item/328/

- 日本文芸 - 東京古書組合 https://www.kosho.ne.jp/~kadoguchi-shoten/nb.html

- 高等学校日本史探究 - 清水書院 https://www.shimizushoin.co.jp/info_kyo/nihonshitankyuu/tankyuu.pdf

- 南さつま市竹田神社所蔵(薩摩国川辺玉泉寺旧蔵)の島津忠良画像 - 鹿児島大学リポジトリ https://ir.kagoshima-u.ac.jp/record/14850/files/AA12362048_29_p1_12.pdf

- 島津豊久はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E8%B1%8A%E4%B9%85

- 島津貴久 戦国大名島津氏の誕生 (中世武士選書) - 楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/14901703/

- 鹿児島県史料 『旧記雑録』未収載文書補遺 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20180421103225-1.pdf

- 薩藩旧記雑録|日本歴史地名大系・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=800

- 亀寿生誕450年特集①「亀寿、孤独と波瀾の生涯(前編)」 - しまづくめ https://sengoku-shimadzu.com/kamejyu450_1/

- 薩州旧伝記、薩摩旧伝集 http://www.hh.em-net.ne.jp/~harry/sassyukyubunfront.html

- 鹿児島県史料 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/kensi.html

- 鹿児島県史料』旧記雑録編のPDF一覧 https://www.pref.kagoshima.jp/ab25/kyuuki.html

- 年代記にみる中世南九州の災害 - 國學院大學学術情報リポジトリ https://k-rain.repo.nii.ac.jp/record/701/files/kokugakuinzasshi_122_11_019.pdf

- 戦国大名01-1 島津家Ⅰ 島津忠久~島津貴久 島津荘下司から薩摩国守護を経て戦国大名に【研究者と学ぶ日本史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lQCyJAj9x1c

- 島津忠良(しまづただよし)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E8%89%AF-1080936

- 「琉球大学所蔵」の資料一覧 | みんなで翻刻 https://www.dheq.org/honkoku/AA00A3C0A8E83C7C68E831E20B72A74A_text.html

- 種子島宝満神社のお田植祭 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/43/43877/114999_1_%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E5%AE%9D%E6%BA%80%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%94%B0%E6%A4%8D%E7%A5%AD.pdf

- 第 II 部 2018-2019 年度における各研究室等の活動 - 人文社会系研究科 - 東京大学 https://www.l.u-tokyo.ac.jp/content/000000424.pdf

- AWD-J EX - ソーシャル・コンピューティング研究室 http://sociocom.jp/~data/2019-AWD-J/data/AWD-J_EX.txt

- 黎明館企画展「玉里島津家資料展」 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/kouza/jisyukikaku/kikaku_tenji/kikaku-tamazatoshimazu.html

- 鹿児島県歴史・美術センター黎明館 https://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/

- 島津家文書 - 国書データベース - 国文学研究資料館 https://kokusho.nijl.ac.jp/biblio/100273945

- ARC古典籍ポータルデータベース Results https://www.dh-jac.net/db1/books/results.php?f3=%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%9B%BD%E5%8F%B2&skip=0&enter=portal&lang=en

- 黎明館調査研究報告 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/kiyou1.html

- 鹿児島大学リポジトリ https://ir.kagoshima-u.ac.jp/records/11612

- ポルトガル人の日本初来航と東アジア海域交易 - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/3701/KJ00004171954.pdf

- 第 II 部 2010-2011 年度における各研究室等の活動 - 東京大学文学部 https://www.l.u-tokyo.ac.jp/content/000005729.pdf

- 教員の研究・調査活動 Ⅴ - 国立歴史民俗博物館 https://www.rekihaku.ac.jp/assets/upload/nenpo/2023_116.pdf

- Title 知見孔子家語諸本提要(一) Sub Title Author 山城, 喜憲(Yamashiro, Yoshiharu) Publisher 慶應義塾大学附 https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN00106199-00000021-0187.pdf?file_id=64318

- 紫原の戦いで実久党を破る - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/timeline/murasakibaru-no-tatakai/