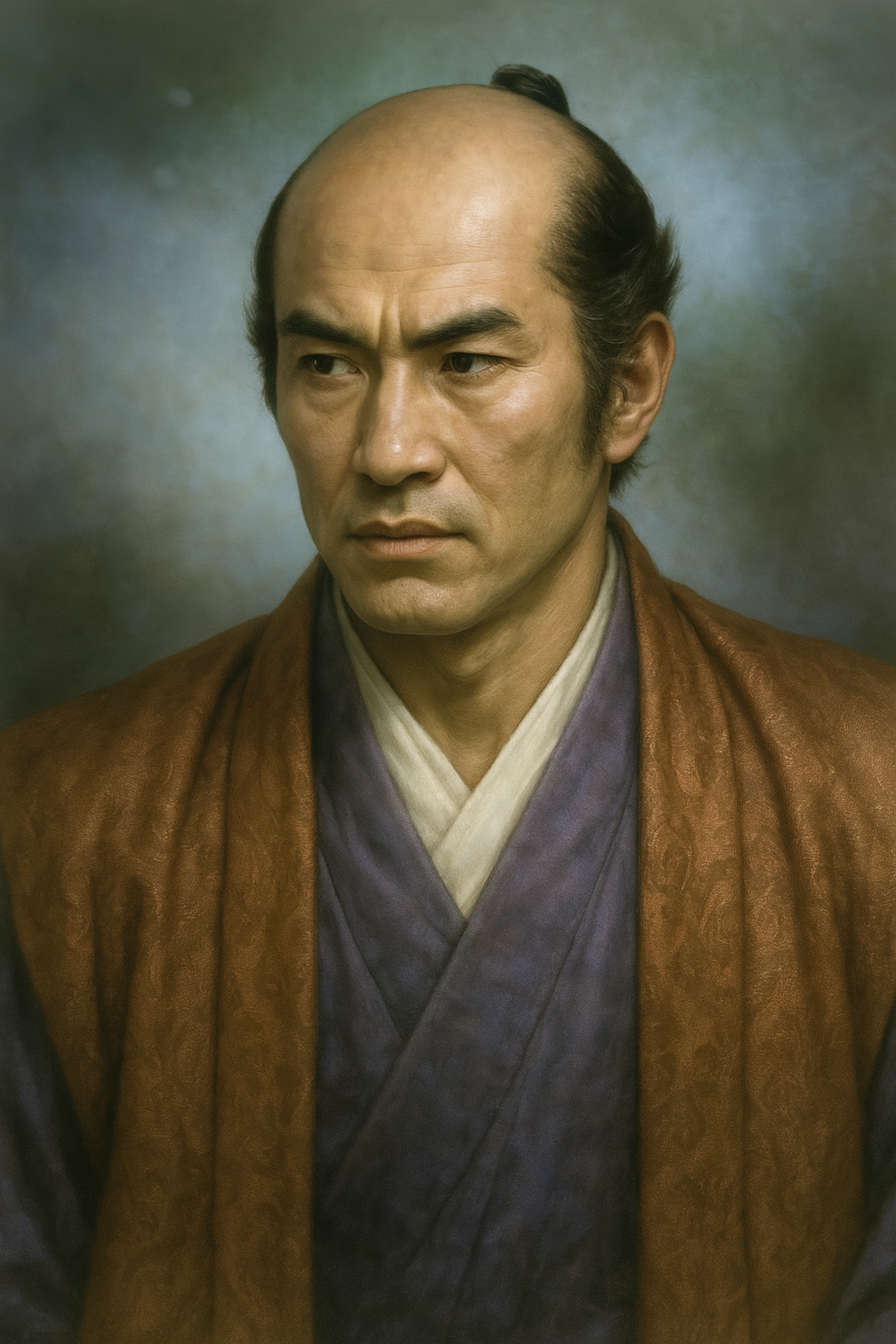

成田泰季

成田泰季は北武蔵の成田氏「脇惣領」。兄・長泰の家督問題で氏長を擁立し家中の分裂を防ぐ。小田原征伐で忍城城代を務め、陣中で病死。

戦国期北武蔵の重鎮、成田泰季の生涯 ―「脇惣領」として生きた武将の実像

序章:成田泰季とは何者か

小説『のぼうの城』やその関連作品によって、戦国時代の歴史ファンの間で一躍その名を知られることとなった忍城(おしじょう)攻防戦。豊臣秀吉の天下統一事業の最終盤、石田三成率いる大軍を相手に、わずかな兵で城を守り抜いた「浮き城」の伝説は、多くの人々を魅了してきた 1 。その物語の中心にいるのは、総大将を務めた成田長親(なりた ながちか)である 3 。

しかし、この歴史的な籠城戦の序幕には、長親の父であり、開戦直後にその生涯を閉じた一人の宿老の存在があった。それが、本報告書の主題である成田泰季(なりた やすすえ)である。彼の名は、息子・長親の華々しい活躍の影に隠れがちであるが、その生涯を丹念に追うことで、我々は戦国乱世を生きた武将の、より深く、複雑な実像に触れることができる。

成田泰季は、単に「長親の父」というだけの人物ではない。彼は、兄である当主・成田長泰(なりた ながやす)の治世を支え、一門を分裂の危機から救い、そして最期は老骨に鞭打って城代(じょうだい)という重責を担い、天下の大軍に立ち向かった。本報告書は、諸系図や軍記物に残された断片的な記録を繋ぎ合わせ、彼の生涯を徹底的に掘り下げることを目的とする。泰季の生涯を追うことは、越後の上杉氏と相模の後北条氏という二大勢力の狭間で、絶えず存亡の危機に立たされながらも生き抜いた北武蔵の国衆(くにしゅう)・成田氏の実像を解き明かすための、重要な鍵となるであろう。

第一章:北武蔵の雄、成田一族 ― 泰季が生きた時代背景

成田泰季の生涯を理解するためには、まず彼が属した成田一族と、彼らを取り巻く戦国時代の関東の情勢を把握する必要がある。成田氏は、北武蔵に確固たる勢力基盤を築いた有力な国衆であり、その動向は常に関東の戦局を左右する重要な要素であった 7 。

1-1. 成田氏の出自と勢力基盤

成田氏のルーツについては諸説存在する。『群書系図部集』や『藩翰譜』などでは藤原氏の末裔を称する系図が伝えられているが、これらは後世に権威付けのために作られた仮冒である可能性が高いと指摘されている 8 。より確実なのは、彼らが平安時代後期から武蔵国幡羅郡成田郷(現在の埼玉県熊谷市上之周辺)を本拠とした在地豪族であったという事実である 10 。

鎌倉時代には御家人として名を連ねるも、南北朝の動乱の中で一時没落。その後、縁戚関係にあった安保氏が成田氏の名跡と所領を継承し、戦国時代に活躍した成田氏へと繋がっていったとされる 12 。

彼らの勢力が飛躍的に拡大する契機となったのが、忍城の獲得である。15世紀後半、成田顕泰(なりた あきやす)が忍氏を滅ぼしてその居城であった忍城を奪取し、その子・親泰(ちかやす、泰季の父)の代に本拠を移したことで、成田氏は北武蔵における国衆としての地位を不動のものとした 11 。忍城は沼沢地に囲まれた天然の要害であり、この城を拠点として、成田氏は忍領、崎西領、羽生領、本庄領を支配する、北武蔵最大の戦国領主へと成長したのである 7 。

1-2. 二大勢力の狭間で揺れ動く国衆

泰季が生きた16世紀中頃の関東は、越後国を本拠とする長尾景虎(後の上杉謙信)と、相模国を拠点に関東一円に勢力を拡大する後北条氏の二大勢力が、覇権を巡って激しく争う時代であった。北武蔵に位置する成田氏は、その地理的・戦略的重要性から、常に両勢力の草刈り場となる危険に晒されており、厳しい選択を迫られ続けた 10 。

この困難な状況は、泰季の兄であり、成田家当主であった長泰の治世において特に顕著であった。長泰は、永禄3年(1560年)に上杉謙信が関東に出兵すると、いち早くその麾下に参じている 15 。しかし、その翌年、鎌倉の鶴岡八幡宮で行われた謙信の関東管領就任式において、長泰が下馬しなかったことを咎められ、謙信に扇で烏帽子を打ち落とされるという屈辱的な事件(成田長泰打擲事件)が起こる 15 。これをきっかけに長泰は謙信に反旗を翻し、北条氏康のもとへと奔った 16 。その後も、上杉方の侵攻を受ければ再び服属し、謙信が越後へ帰国すれば北条方に付くというように、目まぐるしくその立場を変えている 17 。

こうした成田氏の行動は、一見すると節操のない日和見主義と映るかもしれない 14 。しかし、これは彼らが置かれた状況を考えれば、必然的な選択であった。彼らは独立した戦国大名ではなく、大国の動向によってその存亡が左右される「国衆」であった。上杉氏に絶対的な忠誠を誓えば、隣接する後北条氏に攻め滅ぼされる危険があり、逆に後北条氏に完全に臣従すれば、上杉氏の侵攻の的となる。この絶え間ない圧力の中で、どちらか一方に与し続けることは、自滅行為に等しかった。したがって、彼らの「変節」は、単なる裏切りや気まぐれではなく、一族を存続させるための唯一の現実的な戦略、すなわち「綱渡り外交」であったと解釈すべきである。

このような常に外部からの脅威に晒される環境は、一族内部の結束に強い影響を与えた。強力なリーダーシップと一門の団結がなければ、敵の調略や内部対立によって家は容易に瓦解してしまう。この強烈な外部圧力が、後に詳述する家督相続問題において、なぜ成田泰季のような人物が、家の秩序と安定を最優先に考えて行動したのか、その動機を強く裏付けている。一門の分裂は、即、家の滅亡に繋がるという危機感が、常に彼らの念頭にはあったのである。

第二章:成田泰季の出自と「脇惣領」としての地位

激動の時代を生きた成田泰季は、成田一門の中でどのような位置を占めていたのか。彼の出自と、史料に見える「脇惣領」という特異な立場を明らかにすることは、その後の彼の行動を理解する上で不可欠である。

2-1. 成田一門における泰季の位置づけ

成田泰季は、武蔵国忍城主・成田親泰の三男として誕生した 19 。生年は明確な記録がないものの、『成田泰季』の項目に見える没年(天正18年、西暦1590年)と享年(75歳)から逆算すると、永正13年(1516年)頃の生まれと推定される 21 。

父・親泰は、山内上杉家に仕えた武将で、天文14年(1545年)に没している 23 。泰季の兄には、親泰の跡を継いで成田家の当主となった長兄の成田長泰、そして騎西城主・小田氏の養子となった次兄の小田朝興(おだ ともおき)がいた 16 。そして、泰季の嫡男が、後に忍城攻防戦で総大将として歴史に名を刻むことになる成田長親である 6 。

成田氏の主要な人物関係は複雑であり、特に長泰、泰季、そして長泰の次男である泰親(やすちか、別名:長忠)など、似た名前の人物が複数登場するため、以下の表に整理する。

表1:成田氏主要人物 関係図

|

人物名 |

続柄(泰季との関係) |

役職・称号 |

生没年/活動時期 |

備考 |

|

|

成田親泰 |

父 |

忍城主、下総守 |

不詳 - 1545年 |

泰季の父。山内上杉家に仕える 23 。 |

|

|

成田長泰 |

長兄 |

忍城主、下総守 |

1495年頃 - 1574年 |

成田家当主。上杉・北条間を揺れ動く 16 。 |

|

|

小田朝興 |

次兄 |

騎西城主 |

不詳 |

小田氏の養子となる 21 。 |

|

|

成田泰季 |

本人 |

脇惣領、肥前守 |

1516年頃 - 1590年 |

本報告書の主題。兄・長泰、甥・氏長を補佐 21 。 |

|

|

成田氏長 |

甥(長泰の嫡男) |

忍城主、左馬助 |

1542年 - 1595年 |

長泰の跡を継ぎ当主となる。小田原征伐で籠城 26 。 |

|

|

成田泰親(長忠) |

甥(長泰の次男) |

烏山藩主、左衛門尉 |

不詳 - 1617年 |

氏長の後、成田宗家を継ぐ 27 。 |

|

|

成田泰蔵 |

甥(長泰の末子) |

内匠助 |

不詳 |

側室・旭の局の子。家督相続の候補に名が挙がる 29 。 |

|

|

成田長親 |

嫡男 |

忍城代、大蔵大輔 |

1546年 - 1613年 |

泰季の子。忍城攻防戦で総大将を務める 6 。 |

この表からもわかるように、泰季は当主である兄・長泰と、その跡を継ぐ甥・氏長という二代の惣領(そうりょう、一族の長)を支える重要な立場にあった。

2-2. 「脇惣領」という重責

泰季の立場を最もよく表しているのが、『成田系図』に見える「脇惣領(わきそうりょう)」という称号である 21 。惣領制が色濃く残る戦国時代の武士団において、惣領とは一族を統率する本家の当主を指す。これに対し「脇惣領」とは、惣領家を補佐し、時にはその代理を務める分家の筆頭格を意味する言葉であった 30 。これは、泰季が単なる一門の長老や宿老というだけでなく、一族全体に対して公的な責任と権威を持つ、極めて重要な地位にあったことを示唆している。

その立場は、具体的な史料からも裏付けられる。永禄3年(1560年)、上杉謙信が関東に出兵した際に作成された『関東幕注文』には、忍城主・成田長泰の配下諸将が列挙されているが、その筆頭に「親類 同 大蔵丞」という名が見える 21 。この「大蔵丞」が泰季と比定されており、「親類」の筆頭として記されている事実は、彼が名実ともに一門の次席、すなわち脇惣領と見なされていたことの証左である。

この「脇惣領」という公的な地位が、後の家督相続問題における彼の行動に、大きな正当性を与えることになる。なぜ泰季は、当主である実の兄の決定に、公然と異を唱えることができたのか。単なる弟という私的な立場であれば、それは「謀反」や「不遜」と見なされかねない。しかし、彼の行動が「脇惣領」として、成田一族全体の安寧と秩序を守るという公的な責任感に基づくものであったと解釈することで、その真意が浮かび上がってくる。彼の役割は、惣領である長泰個人の意向に盲従することではなく、惣領家そのもの、ひいては成田一族という組織全体の永続性を守ることにあった。この「脇惣領」というキーワードこそ、成田泰季という武将の人物像と行動原理を理解する上で、最も重要な鍵なのである。

第三章:家中を揺るғаした家督相続問題 ― 秩序の守護者として

成田泰季の生涯において、彼の「脇惣領」としての役割が最も明確に発揮されたのが、永禄9年(1566年)に発生した家督相続問題である。この事件は、当主・長泰の不安定なリーダーシップと、それに起因する家中の混乱を象徴しており、泰季の冷静な判断がなければ、成田氏は内部分裂によって自壊していた可能性すらあった。

3-1. 兄・長泰の暴走と氏長廃嫡の動き

永禄9年、当主の成田長泰は突如、嫡男である成田氏長を廃し、家督を次男の長忠(ながただ、後の泰親)に譲ろうと画策した 16 。長子相続が原則であった武家社会において、正当な理由なく嫡男を廃することは、家中に深刻な対立と混乱を招く極めて危険な行為であった。

この兄の暴挙に対し、泰季は断固として立ち向かった。彼は宿老の豊嶋美濃守(としまみののかみ)ら重臣たちと連携し、長泰の決定に猛然と反対したのである 16 。彼らの主張の根幹にあったのは、家の秩序の維持であった。当主の個人的な感情や気まぐれで家督が左右されるようでは、家臣団の統制は乱れ、一門の結束は失われてしまう。泰季らの反対は、惣領家の安定こそが一族存続の礎であるという、国衆としての厳しい現実認識に基づいていた。

泰季ら重臣たちの強い抵抗に遭い、長泰の計画は頓挫した。結果として、長泰は強制的に隠居させられて出家し、氏長が正式に家督を継承して忍城主となった 16 。この一連の騒動は、軍記物などでは氏長が父・長泰を城から追放したクーデターとして描かれることもあるが 31 、その背後には、家の秩序を守ろうとする泰季ら宿老たちの強い意志があったのである。

3-2. もう一つの陰謀? ― 側室「旭の局」の暗躍

一方で、成田氏の興亡を記した軍記物『成田記』には、この家督相続問題に関して、やや異なる筋書きが記されている。それによれば、問題の根源は、長泰が寵愛した側室・旭の局(あさひのつぼね)にあったという 29 。

旭の局は、自身が生んだ末子・泰蔵(やすただ、幼名:若枝丸)に家督を継がせようと、父や長泰の側近を巻き込んで陰謀を巡らせていた 29 。この説では、長泰が後継者にしようとしたのは次男・長忠(泰親)ではなく、この末子・泰蔵であったとされる。嫡男の氏長と次男の泰親はこの陰謀に気づき、水面下で警戒を強めていたという 29 。

なぜ史料によって後継候補の名が「次男・長忠(泰親)」と「末子・泰蔵」とで異なっているのか。これは単なる記録ミスとは考えにくい。むしろ、この記録の矛盾自体が、当時の成田家中の混乱の実態を物語っているのではないだろうか。当主である長泰のリーダーシップが著しく不安定であり、彼が側室の言いなりになったり、気分次第で後継者を指名しようとしたりするなど、その統治能力に大きな疑問符がついていたことを示唆している。家中では、複数の後継者候補を巡って派閥が形成され、一触即発の状態にあった可能性も考えられる。

このような混乱した状況下にあって、成田泰季の行動は一貫していた。彼が擁立しようとしたのは、常に正嫡である氏長であった。彼は、当主であり実の兄である長泰という「個人」への忠誠よりも、成田家の家督相続の「原則」と、一族という「組織」の安定を優先したのである。これは、彼の「脇惣領」としての公的な責任感の表れに他ならない。私情を排し、一門全体の将来を見据えた、極めて冷静かつ政治的な判断であったと言える。もし彼のこの行動がなければ、成田氏は深刻な内紛に陥って弱体化し、虎視眈眈と機会を窺う上杉・北条両氏の格好の餌食となっていた可能性は否定できない。泰季は、まさに家の崩壊を水際で食い止めた、秩序の守護者であった。

第四章:宿老としての軍功と事績

成田泰季は、家中の政治的な局面で重きをなしただけでなく、戦場においてもその名を知られた武将であった。彼の文武にわたる活躍は、彼が成田家にとって不可欠な「重鎮」であったことを示している。

4-1. 武将としての泰季

『成田系図』は、泰季が「軍功で世に名を知られ」たと記しており、彼が優れた武勇の持ち主であったことを伝えている 21 。その信頼は厚く、兄である当主・長泰から、軍の指揮権の象徴ともいえる団扇を授けられ、時には長泰に代わって軍勢を率いる「軍将」を務めることもあったという 21 。これは、彼が単に一門の長老であるだけでなく、実戦における指揮官としても高い能力を持っていたことを意味する。

具体的な戦功として、深谷城主・上杉憲盛との合戦(年次不明)において、重臣の田山豊後守と共に出陣し、勇戦したという記録が残っている 21 。また、成田氏の支城であった須加城が敵の攻撃を受けた際には、長泰の命を受け、700余騎を率いて救援に向かったことも記されている 29 。これらの記述は断片的ではあるが、泰季が成田家の軍事行動において、常に中核的な役割を担っていたことを示している。

4-2. 家臣団における序列

泰季の家臣団における地位は、当時の分限帳(ぶげんちょう、家臣の知行高を記したリスト)からも窺い知ることができる。天正6年(1578年)に作成された『成田御家臣分限帳』には、当主・氏長配下の「家門侍」(一門の武士)11人の一人として、「永百貫 成田肥前守」の名が記されている 21 。さらに、天正10年(1582年)の『成田分限帳』にも、同様に「永百貫 成田肥前守泰資(やすすけ)」とあり、これも泰季と比定されている 21 。

「永百貫文」という知行高は、同分限帳に「永三百貫」と記されている息子・長親のそれよりも少ない 25 。これは、この時期には泰季がすでに家督を長親に譲って隠居に近い立場にあったため、第一線から退いていたことを示唆している可能性がある。しかし、それでもなお家門侍として名を連ねていることは、彼が依然として一門の重鎮として、当主・氏長の相談役など、重要な役割を果たし続けていたことを物語っている。

泰季の事績を総合的に見ると、家督問題のような高度に政治的な局面での活躍と、合戦における軍事的な活躍の両方が記録されていることがわかる。これは、彼が単なる猛将でも、評定の間に座るだけの長老でもなく、成田家の屋台骨を文武両面で支える、真の「重鎮」であったことの証明である。時に感情的、衝動的に行動しがちな兄・長泰とは対照的に、泰季は常に冷静に一族の安定という大局を見据えて行動する、組織のバランサーとしての役割を担っていたと考えられる。

第五章:最後の務め ― 忍城城代と小田原征伐

戦国の世を駆け抜けた成田泰季の生涯は、その最期に最も劇的な舞台を迎える。天下統一を目指す豊臣秀吉の大軍を前に、彼は老いた身で再び歴史の表舞台に立ち、城と一門の運命を背負うことになった。

5-1. 隠居の身からの復帰

天正18年(1590年)、関白・豊臣秀吉は、関東に覇を唱える後北条氏を討つべく、20万ともいわれる大軍を動員した。世に言う「小田原征伐」である 1 。長年、後北条氏と従属関係にあった成田家は、北条方として戦うことを決意。当主の成田氏長は、主君である北条氏政・氏直親子が籠る小田原城へと馳せ参じた 3 。

主君不在となった本拠・忍城の留守を預かる城代として、家中から満場一致で推されたのが、成田泰季であった 21 。『成田系図』や『成田記』によれば、この時、泰季はすでに75歳の高齢で、家督も所領も嫡男・長親に譲って完全に隠居していた 21 。にもかかわらず彼に白羽の矢が立ったのは、この未曾有の国難において、城兵と領民をまとめ上げ、大軍を相手に籠城戦を指揮できる人物は、一門最高の長老であり、かつて武勇と人望で名を馳せた泰季をおいて他にはいない、という家中の一致した見解があったからに他ならない。泰季は、一族の存亡をかけたこの最後の務めを引き受けた。

5-2. 籠城戦の開始と陣中での死

同年6月、石田三成を総大将とし、大谷吉継、長束正家といった豊臣政権の奉行衆に加え、佐竹氏ら関東の諸大名も加わった2万数千の豊臣軍が、忍城に殺到した 1 。対する忍城の兵力は、正規の武士500余騎に、城に逃げ込んできた城下の民百姓を加えた、わずか3,000人程度であったと伝えられる 6 。泰季は、この絶望的な兵力差にも臆することなく、籠城戦の指揮を執り始めた。

しかし、運命はあまりにも残酷であった。豊臣軍による本格的な攻撃が開始された直後の天正18年6月7日(西暦1590年7月8日)、城代の成田泰季は病により陣中で急死してしまう 6 。享年75。長きにわたる戦乱の世を生き抜き、成田家を支え続けた老将の、あまりにもあっけない最期であった。

『成田記』によれば、総大将の死という最悪の事態が城兵の士気を著しく低下させることを恐れた家臣たちは、泰季の死を敵に悟られぬよう、その事実を固く秘した。そして、戦の喧騒の中、彼の遺体は密かに城下の菩提寺である清善寺に運ばれ、葬られたという 21 。

5-3. 遺志の継承

泰季は、自らの死を悟っていたのか、死に際に明確な遺言を残していたとされる。それは、「我が死んだらお前(長親)が本丸に入って指揮をとれ」という、嫡男・長親への言葉であった 3 。

泰季の死後、その遺志は即座に実行に移された。奥方や重臣たちは評定を開き、一門の総意として長親を新たな総大将に推戴した 6 。こうして、父の跡を継いだ成田長親が籠城戦の指揮を引き継ぐことになったのである 37 。泰季の死は、単なる一武将の死ではなかった。それは、成田家を支えてきた旧世代の退場と、長親ら新世代への継承を象徴する、劇的な時代の転換点であった。彼が最後まで城代としての責任を全うしようとした姿、そして息子に後を託したその遺志は、籠城する兵たちに悲しみだけでなく、「城代様の遺志を継いで、この城を断じて守り抜く」という強い使命感を与え、かえって士気を高めるという逆説的な効果をもたらしたのかもしれない。

成田泰季の生涯最後の仕事は、息子・長親が「のぼう様」として歴史の表舞台に立つための道筋をつけ、後の「浮き城」伝説へと繋がるバトンを渡すことであった。

終章:その死と後世への影響

成田泰季の死後、忍城は息子・長親の指揮のもと、石田三成による有名な水攻めにも屈せず、小田原城が7月上旬に開城するまで持ちこたえた。しかし、戦後、成田氏の運命は大きく分かれることとなる。泰季の生涯を総括するとともに、彼の血筋がその後どうなったのかを追うことで、その歴史的評価を確定したい。

6-1. 二つの家系のその後

小田原征伐の結果、後北条方に与した成田氏の領地はすべて没収された 31 。

当主であった甥の氏長の家系は、その後、豊臣方の武将・蒲生氏郷に預けられ、その配下として功を挙げた。その結果、下野国烏山(現在の栃木県那須烏山市)に2万石を与えられ、大名として奇跡的な復活を遂げる 10 。しかし、氏長の死後、家督を継いだ弟・泰親の代には家中でお家騒動が起こり、孫の代でついに改易の憂き目に遭い、成田宗家は断絶した 27 。

一方、成田泰季の血を引く嫡男・長親の家系は、異なる道を歩んだ。長親は戦後、流浪の身となった時期もあったようだが、最終的には息子の長季(ながすえ)が仕えていた尾張藩の松平忠吉のもとに身を寄せた 6 。忠吉の死後も、その家臣団は新たな尾張藩主となった徳川義直に引き継がれ、長親の子孫は尾張徳川家に仕える藩士として、幕末まで家名を存続させることに成功したのである 6 。皮肉にも、本家である惣領家は滅び、脇惣領であった泰季の家系が武士として生き残ったという事実は、戦国の世の無常さを物語っている。

6-2. 成田泰季の歴史的評価

成田泰季は、歴史の教科書にその名が大きく記されるような人物ではない。しかし、彼の生涯を丹念に追うことで、その重要性が浮かび上がってくる。

第一に、彼は、兄・長泰という不安定なリーダーを「脇惣領」として補佐し続け、一門の分裂を防ぎ、家の秩序を守った最大の功労者であった。彼の冷静な判断と行動がなければ、成田氏は内紛によって自滅し、戦国時代の荒波を乗り越えることはできなかったであろう。

第二に、彼の生涯は、上杉・北条という二大勢力の狭間で生きることを余儀なくされた、戦国時代の国衆が抱える内部の緊張関係と、それを乗り越えようとする一門の長老の苦悩と責任感を、見事に体現している。

そして最後に、忍城城代としての最後の務めと陣中での死は、彼の「家に尽くす」という生き様を象徴するものであり、息子・長親の歴史的な活躍の礎を築いた。彼は、歴史の表舞台で華々しく活躍するタイプの武将ではなかったかもしれない。しかし、組織の安定に不可欠な「重石」として、また次世代への橋渡し役として、成田家の歴史に確かな足跡を残した人物として再評価されるべきである。

成田泰季の生涯は、派手な武功や天下取りの物語ではない。しかし、そこには、激動の時代にあって一族の存続という最も重要かつ困難な責務を、実直に、そして冷静に果たし続けた一人の武将の、確かな生き様が刻まれている。彼の実像を追うことで、我々は戦国という時代の、より深く、人間的な側面に触れることができるのである。

引用文献

- 農民あがりの秀吉には屈しない...忍城を奮戦させた“成田長親の人望” | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/10231

- 忍城跡 - 行田市 https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/shougaigakusyubu/bunkazaihogo/gyomu/rekishi_bunkazai/1/2261.html

- 成田長親 - BS-TBS THEナンバー2 ~歴史を動かした影の主役たち~ https://bs.tbs.co.jp/no2/17.html

- 『成田記』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/352984

- 行田の歴史と文化 忍城(殿様)行田市(足袋制作)小松先生 - 埼玉純真短期大学 https://www.sai-junshin.ac.jp/junshinblog/20230522/14367/

- 成田長親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E9%95%B7%E8%A6%AA

- 武蔵成田氏 http://www.iwata-shoin.co.jp/bookdata/ISBN978-4-87294-728-1.htm

- 成田氏 http://kakei-joukaku.la.coocan.jp/Japan/meizoku/narita.htm

- 成田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 第14期生(1学年)第6回講座「のぼうの城」を検証する・・・成田一族の盛衰 | 行田市民大学 https://npo-gs.net/2023/07/05/%E7%AC%AC14%E6%9C%9F%E7%94%9F%EF%BC%881%E5%AD%A6%E5%B9%B4%EF%BC%89%E7%AC%AC6%E5%9B%9E%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E3%80%8C%E3%81%AE%E3%81%BC%E3%81%86%E3%81%AE%E5%9F%8E%E3%80%8D%E3%82%92%E6%A4%9C%E8%A8%BC/

- 【成田氏館】忍城主「成田家」発祥の地!【龍淵寺】(埼玉県熊谷市) https://rekishi-kun.com/album/saitama/naritashiyakata/

- 武蔵国成田氏について - 資料の声を聴く http://zisaku.cocolog-nifty.com/blog/2020/05/post-30f119.html

- 第15期生(1学年)第6回講座「のぼうの城」を検証する・・・成田氏の盛衰 | 行田市民大学 https://npo-gs.net/2024/06/27/150106/

- 成田氏長 | 戦国の足跡を求めて...since2009 - FC2 http://pipinohoshi.blog51.fc2.com/blog-entry-191.html

- 『のぼうの城』の舞台、忍城の成田長泰と謙信の攻防 | SYNCHRONOUS シンクロナス https://www.synchronous.jp/articles/-/164

- 成田長泰 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%B3%B0

- 成田長泰 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/NaritaNagayasu.html

- 成田長泰(なりた ながやす)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%88%90%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%B3%B0-1098460

- 成田泰季- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B3%B0%E5%AD%A3

- 成田泰季- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B3%B0%E5%AD%A3

- 成田泰季 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B3%B0%E5%AD%A3

- 成田泰季とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B3%B0%E5%AD%A3

- 成田親泰とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E7%94%B0%E8%A6%AA%E6%B3%B0

- 成田親泰 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E8%A6%AA%E6%B3%B0

- 成田長親とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E7%94%B0%E9%95%B7%E8%A6%AA

- 成田氏長とは? わかりやすく解説 - 戦国武将 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B0%8F%E9%95%B7

- 成田泰親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B3%B0%E8%A6%AA

- 成田泰親 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%88%90%E7%94%B0%E6%B3%B0%E8%A6%AA

- 成田下総守長泰 (図 羽生城主及び私 http://gyouda2012.cocolog-nifty.com/blog/files/moriVOL9.pdf

- 武士の生活 - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/japanese_history/%E6%AD%A6%E5%A3%AB%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB/

- 成田氏長判物/行田市 https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/shougaigakusyubu/bunkazaihogo/gyomu/rekishi_bunkazai/1/2296.html

- 忍城の戦いとは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%BF%8D%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 忍城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.oshi.htm

- 成田長親の肖像画、名言、年表、子孫を徹底紹介 - 戦国ガイド https://sengoku-g.net/men/view/248

- 戦国最強の姫・甲斐姫とは?忍城を守り抜いた美少女の伝説 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/86740/

- 忍城の戦い古戦場:埼玉県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/oshijo/

- 5月25日(日) 大将まつり 開催! | たびスル https://tabisuru-gyoda.com/archives/1027

- 「大将まつり2023~成田長親 忍城城代就任433周年記念~」開催! | 埼玉県行田市観光ガイド https://www.gyoda-kankoukyoukai.jp/17050

- 【求む!援軍】忍城城代就任430周年を共に祝いましょう! - 街・地域/式典/行田市 - イベント情報 https://www.saihokunavi.net/event/event.shtml?id=495

- 忍城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8D%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84