斎藤実盛

斎藤実盛は源平の動乱期に生きた武将。旧恩と現恩に揺れ、白髪を染め壮絶な最期を遂げた。その生涯は文学・芸能・信仰に影響を与え、今も語り継がれる。

斎藤実盛の生涯と伝説 ― 源平の狭間で貫かれた武士の「一分」

序章:武士の鑑、斎藤実盛 ― なぜ彼は語り継がれるのか

平安時代末期、源氏と平氏が国の覇権を賭けて争った動乱の時代に、一人の老武将がいた。その名は斎藤別当実盛(さいとうべっとうさねもり)。彼の名は、単なる歴史上の人物として記録されるに留まらない。軍記物語の傑作『平家物語』においてその壮絶な最期が描かれ、後には能や歌舞伎、浄瑠璃といった舞台芸術で繰り返し演じられ、さらには西日本の農村地帯で害虫を祓う民俗神として祀られるなど、時代と階層を超えて人々の記憶に深く刻まれ続けてきた特異な存在である 1 。

斎藤実盛の生涯は、かつて仕えた源氏への旧恩と、後に忠誠を誓った平家への現恩という、相克する二つの「義」に引き裂かれたものであった。その矛盾を抱えながらも、自らの信じる武士としての筋を通し、最期には死そのものを一つの芸術作品のように演出しきった壮麗な美学は、後世の人々を強く魅了してきた 4 。彼は、源平という二大勢力の狭間で、武士としていかに生き、いかに死ぬべきかという問いを、その生涯をもって体現したのである。

本報告書は、史実の断片、『平家物語』や『源平盛衰記』といった軍記物語の記述、能や歌舞伎における脚色、そして民俗伝承の中に残る神格化された姿を丹念に渉猟し、それらが複雑に絡み合う様を解きほぐすことを目的とする。出自と活動の拠点から始まり、源氏の郎党としての武勲、平家への帰属の論理、そして篠原の合戦における伝説的な最期までを時系列に沿って詳述する。さらに、文学や芸能、信仰の世界で彼がどのように受容され、変容していったかを分析することで、斎藤実盛という人物の重層的な全体像を立体的に再構築する試みである。

第一章:出自と武蔵国長井荘 ― 越前の生まれ、坂東武士としての確立

斎藤実盛という人物の複雑な性格を理解するためには、まず彼の出自と、その活動の基盤となった武蔵国での地位を把握することが不可欠である。彼は中央の由緒ある家柄と、東国武士の荒々しい気風という二つの異なる要素をその身に体現していた。

第一節:藤原利仁流斎藤氏の系譜

斎藤実盛のルーツは、平安時代中期の鎮守府将軍・藤原利仁(ふじわらのとしひと)に遡る。利仁は武勇に優れた人物として知られ、その子孫は越前国(現在の福井県)を中心に勢力を張り、斎藤氏を名乗る有力な武士団を形成した 6 。実盛は、この越前斎藤氏の一族、斎藤則盛(あるいは実直とも)の子として生まれたとされる 6 。生誕地については、越前国長畝(のうね)城付近(現在の福井県坂井市丸岡町)や、同国の南井(なおい)町(現在の福井県鯖江市)といった伝承が残っている 5 。この出自は、彼が単なる地方の土豪ではなく、京にも名の通った軍事貴族の流れを汲む、由緒ある家柄の武士であったことを示している。

第二節:武蔵国への移住と「長井斎藤別当」

『平家物語』などによれば、実盛は13歳の時に故郷の越前を離れ、武蔵国幡羅郡(はらぐん)長井荘(ながいのしょう)(現在の埼玉県熊谷市)を本拠とする同族の斎藤実直の養子となった 5 。この移住により、彼は越前の文化的背景を持ちながらも、坂東武士としてのアイデンティティを確立していくことになる。

彼が名乗った「長井斎藤別当」という称号は、彼の地位を理解する上で極めて重要である。「別当(べっとう)」とは、本来、令外官(りょうげのかん)の長官を指す正式な官職名であった 12 。特に平安時代の武蔵国においては、皇室の牧場である勅旨牧(ちょくしまい)の現地責任者を「別当」と称したという記録があり、これは実盛が長井荘において単なる武力だけでなく、国家的な事業に関わる重要な行政権を担う、公的な性格を帯びた在地領主であったことを強く示唆している 12 。

第三節:源平前夜の武蔵武士団

当時の武蔵国は、広大な台地が広がり、馬の産地として多くの牧が設けられていた。そして、その牧の管理者などから、後に「武蔵七党(むさししちとう)」と呼ばれる中小の同族的武士団が数多く生まれていた 14 。彼らは血縁で固く結ばれ、騎馬での弓射を得意とする精強な戦闘集団であり、源氏や平氏といった中央の軍事貴族にとって、その勢力を支える重要な兵力供給源となっていた 17 。

斎藤実盛もまた、この坂東武士団を代表する有力者の一人として、歴史の表舞台に登場する。『保元物語』が記す保元の乱の参戦者リストには、熊谷直実や畠山重能といった武蔵武士の名と共に、「長井斎藤別当実盛」の名がはっきりと記されており、この時点で彼が地域社会において既に名の知られた武士であったことがわかる 14 。

実盛の人物像の根底には、越前という中央に近い文化的背景と、武蔵国という荒々しい坂東武士の気風という、二つの異なる世界が融合している。彼は、京の軍事貴族の系譜に連なるという自負と、坂東武士としての武勇への誇りを併せ持っていた。この二重性は、後に彼が平家方として富士川の戦いに赴いた際、京の公達である平維盛に対し、坂東武者の恐ろしさを詳細に語って聞かせる逸話によく表れている 19 。彼は、貴族的な平家の将帥と、実戦的な坂東武士の両方の世界を知る者として、二つの文化の「翻訳者」的な役割を果たすことができた。この特異な立ち位置こそが、源氏と平氏の間で揺れ動く彼の複雑な行動原理を理解する鍵となるのである。

【表1:斎藤実盛 関連年表】

|

和暦 |

西暦 |

出来事 |

主な典拠 |

|

大治4年頃 |

1129年頃 |

斎藤実盛、生誕(諸説あり) |

8 |

|

天治元年頃 |

1124年頃 |

武蔵国長井荘の斎藤実直の養子となる(伝承) |

10 |

|

久寿2年 |

1155年 |

大蔵合戦。討たれた源義賢の遺児・駒王丸(後の木曽義仲)を保護し、信濃へ逃がす |

1 |

|

保元元年 |

1156年 |

保元の乱。源義朝方として参戦し、「悪七別当」を討つなどの武功を立てる |

1 |

|

平治元年 |

1159年 |

平治の乱。源義朝方として奮戦するも敗北。本領の長井荘へ帰還する |

1 |

|

仁安元年頃 |

1166年頃 |

長井荘が平宗盛の所領となり、その家人として別当職を安堵される |

1 |

|

治承3年 |

1179年 |

武蔵国長井荘に妻沼聖天山(歓喜院)を開創したと伝わる |

1 |

|

治承4年 |

1180年 |

富士川の戦い。平家方として参陣し、「東国の案内者」を務める |

8 |

|

寿永2年 |

1183年 |

5月、倶利伽羅峠の戦いで平家軍大敗。6月1日、加賀国篠原の戦いで木曽義仲軍の手塚光盛に討たれる(享年73歳説などあり) |

1 |

|

応永21年 |

1414年 |

加賀国篠原にて、実盛の霊が遊行上人に出会ったという風聞が広まる。これが能『実盛』成立の契機となる |

26 |

第二章:源氏の郎党として ― 保元・平治の乱での武勲と情義

斎藤実盛が歴史の表舞台で最初にその名を知らしめたのは、源氏の郎党(家臣)としてであった。しかし、彼の行動は単なる主君への盲従ではなく、当時の武士が重んじた個人的な恩義や情愛に根差した、複雑な様相を呈していた。

第一節:源氏の内部抗争と駒王丸救出

実盛は当初、源氏の棟梁・源義朝に仕えていたが、後に義朝の弟で上野国に進出してきた源義賢に仕えたとされる 5 。当時の武士にとって、主君は一人とは限らず、自らの所領や勢力関係に応じて仕える相手を変えることは珍しくなかった。

久寿2年(1155年)、武蔵国の支配権を巡り、義朝の長男・源義平が叔父である義賢を大蔵館(現在の埼玉県嵐山町)に攻め滅ぼすという、源氏一族内の悲劇(大蔵合戦)が起こる。この時、実盛は旧主・義賢への恩義を忘れていなかった。『源平盛衰記』などによれば、彼は義賢の遺児でわずか2歳の駒王丸(こまおうまる)とその母を密かに保護し、追手からかくまった後、信濃国(現在の長野県)の豪族・中原兼遠のもとへ無事に送り届けた 1 。この駒王丸こそが、後の朝日将軍・木曽義仲である。この情義に厚い行動は、実盛の人間性を象徴する重要な逸話であり、約30年後の篠原の合戦における悲劇的な再会の、運命的な伏線となった。

第二節:保元の乱 ― 「悪七別当」討伐と武名の轟き

保元元年(1156年)、皇位継承を巡る朝廷の対立が武力衝突に発展した保元の乱が勃発する。実盛は、後白河天皇方についた源義朝軍の主要な武将として参陣した 1 。軍記物語の『保元物語』は、この戦いにおける彼の鮮烈な活躍を描いている。

同書によれば、実盛は敵方である崇徳上皇軍の勇士「悪七別当(あくしちべっとう)」と一騎討ちとなり、激しい斬り合いの末、見事にこれを討ち取った。そして、その首を太刀の先に高く掲げ、大音声でこう名乗りを上げたとされる。

「利仁将軍九代の後胤、武蔵国の住人斎藤別当実盛、生年三十一、悪七別当の首を打ち取ったり。軍(いくさ)とはかくするものぞ、我と思わん者は、寄せ合えや、寄せ合えや」 22

この堂々たる名乗りは、当時の戦場において、個人の武勇を誇示し、自らの家名を高めることがいかに重要であったかを示す典型的な場面である。彼はこの戦功により、坂東武士の中でも屈指の強者として、その名を広く轟かせた。

第三節:平治の乱 ― 坂東十七騎の奮戦と源氏の敗北

保元の乱から3年後の平治元年(1159年)、勝利者であった後白河上皇の近臣間で対立が激化し、平治の乱が起こる。この乱で、実盛は再び源義朝方として奮戦した。特に、内裏での待賢門の戦いでは、熊谷直実や岡部忠澄らと共に「坂東十七騎」の一人として敵陣に突入し、平家の総大将・平重盛をあと一歩のところまで追い詰めるなど、目覚ましい働きを見せた 1 。

しかし、平清盛の巧みな戦略の前に源氏方は大敗を喫し、義朝は都落ちを余儀なくされる。実盛も主君・義朝と共に敗走するが、近江国(現在の滋賀県)の勢多で義朝と別れ、本領である武蔵国長井荘へと帰還した 1 。この源氏の決定的な敗北が、彼のその後の運命を大きく転換させることになる。

実盛の源氏方としての経歴を振り返ると、当時の武士の主従関係が、絶対的な忠誠を誓うというよりは、より流動的で個人的な関係性に基づいていたことがわかる。彼は源氏一門の中で主君を乗り換えており、これは棟梁の勢力や自身の所領との利害関係によって仕える相手を選ぶのが合理的であったことを示唆している。その一方で、駒王丸の救出劇は、制度的な主従関係を超えた、旧主・義賢個人への「恩義」や「情」に突き動かされた行動であった。この二つの側面は一見矛盾するようだが、彼の行動原理が、抽象的な「源氏」という組織への忠誠ではなく、彼が直接関係を結んだ「個人」に対する義理と恩によって駆動されていたことを示している。この「個人的な関係性」を重視する価値観こそが、後に平宗盛個人への恩義から平家方として戦うという、彼の人生における最大の選択を理解する上で不可欠な視点となる。

第三章:平家への帰属 ― 恩義と治世

源氏の敗北後、斎藤実盛は平家に仕えるという大きな決断を下す。これは単なる変節ではなく、中世武士の根本的な価値観である「一所懸命」の論理と、在地領主としての責任感に根差した、必然的な選択であった。平家の家人となった彼は、戦士としてだけでなく、優れた統治者としての一面を発揮していく。

第一節:「一所懸命」の論理 ― なぜ平家に仕えたのか

平治の乱によって源氏が没落すると、平家の権勢は絶頂期を迎える。この権力構造の変動は、東国武士たちの所領にも直接的な影響を及ぼした。実盛の本拠地であった武蔵国長井荘も、平清盛の次男であり、平家一門の有力者であった平宗盛の知行地(支配地)となった 1 。

自らの土地の新たな領主となった宗盛は、実盛のこれまでの武功や統治者としての能力を高く評価し、彼を自らの家人として迎え、引き続き長井荘の荘官(別当)としての地位を保障した 1 。この主君の変更は、裏切りや変節といった単純な言葉では片付けられない。それは、中世武士の最も根本的な行動原理である「一所懸命」の精神に基づいていた。

「一所懸命」とは、文字通り「一つの所(=所領)に命を懸ける」ことを意味し、主君から与えられた、あるいは先祖から受け継いだ土地を命懸けで守り、それを子孫に継承していくことが武士の最大の務めであるとする価値観であった 29 。所領を失うことは、武士にとって生活の基盤を失うことであり、存在意義そのものの喪失に等しかった。実盛にとって、平家の家人となることは、長井荘という「一所」を守り、そこに住まう領民の安穏を保つための、最も現実的かつ合理的な選択だったのである。

第二節:長井荘の名君

平家の家人となった実盛は、もはや戦乱の心配がなくなった長井荘の統治にその手腕を発揮する。彼は単なる武人ではなく、優れた行政官でもあった。伝承によれば、彼は荒れ地を開拓し、同じ武蔵武士である畠山重能(はたけやましげよし)らと協力して、荒川から用水路を引き、広大な農地を切り開くなど、領地の開発と発展に大きく貢献した 5 。

こうした治水や土地改良事業によって、長井荘は豊かな土地となり、実盛は領民から名君として深く信頼され、慕われたと伝えられている。彼の統治者としての一面は、武勇伝の影に隠れがちだが、その人物像を理解する上で欠かせない要素である。

第三節:妻沼聖天山の開創

実盛の統治者としての一面を象徴するのが、妻沼聖天山(めぬましょうでんざん)の創建である。治承3年(1179年)、実盛は自らが深く信仰していた守本尊「大聖歓喜天(だいしょうかんぎてん)」を祀るため、長井荘に聖天宮(現在の妻沼聖天山歓喜院)を建立したと伝えられている 1 。

この創建は、これまでの戦で命を落とした敵味方の将兵を供養し、自らが治める領内の平和と繁栄を祈願してのことであったとされる 1 。これは、彼の深い信仰心を示すと同時に、在地領主が地域の精神的な支柱としての役割をも担っていたことを物語る好例である。

平家への帰属後の実盛の活動は、中世の武士が単に戦場で戦う「戦士(いくさびと)」であるだけでなく、平時には領地を治め、民の暮らしを豊かにする「統治者(在地領主)」という二元的な役割を担っていたことを明確に示している。多くの物語は彼の武勇を強調するが、熊谷市の伝承や史跡は、彼が優れた領主であったことを強く伝えている。この二つの役割は、武士という存在の根幹をなすものであり、戦場で武功を立てて所領を安堵され、平時にはその所領を豊かにして経済基盤を固めるというサイクルこそが、彼らの営みであった。実盛が平家に仕えたのは、単に生き残るためだけではなく、長井荘の領主としての責任を全うするためでもあった。彼の人生を「戦士」の側面だけで評価することは、その本質を見誤ることになる。彼の選択は、武士という存在が持つこの二元性に深く根差していたのである。

第四章:源平の動乱と最後の戦い ― 篠原に散った老将の美学

平穏な統治の日々は長くは続かなかった。治承4年(1180年)、源頼朝の挙兵によって、世は再び源平争乱の時代へと突入する。平家への恩義を貫いた斎藤実盛は、その生涯の幕を閉じるにふさわしい、壮麗かつ悲劇的な最期の舞台へと向かうことになる。彼の死に様は、単なる戦死ではなく、自らの死を一つの「作品」として完成させようとする、中世武士の高度な美意識の表出であった。

第一節:富士川の戦い ― 坂東武者の「案内者」

頼朝が伊豆で挙兵すると、かつて源氏に仕えていた坂東武士の多くが頼朝のもとへ馳せ参じた。しかし、斎藤実盛は平宗盛から受けた恩義に報いるため、平家方として留まることを選んだ 29 。

同年10月の富士川の戦いでは、東国の地理や武士の事情に精通していることから、「東国の案内者」として平維盛が率いる追討軍に加わった 8 。『平家物語』には、この時、総大将の維盛が実盛に「お主ほどの弓の名手は、坂東八カ国にどれほどいるのか」と尋ねる有名な場面がある。実盛は笑ってこう答えたという。

「実盛ごとき射手は坂東にはいくらでもおります。坂東の武者が使う矢は十五束(指15本分の長さ)を下ることはなく、その強弓は屈強な男が五、六人がかりで張るほどです。そのような精兵が射れば、鎧を二、三領重ねていても容易く射通してしまいます」 20

彼は坂東武者の恐るべき実力を語り、京育ちの公達である平家の将軍たちを震え上がらせた。この話が、その夜、水鳥の羽音を源氏の大軍の夜襲と勘違いして平家軍が戦わずして潰走する一因になったと物語は描いており、彼の言葉が戦況に与えた心理的影響の大きさをうかがわせる 19 。

第二節:死の覚悟と装束 ― 「故郷に錦を飾る」

寿永2年(1183年)、信濃で蜂起した木曽義仲が破竹の勢いで北陸道を進軍すると、平家は10万の大軍を組織してその追討に向かった。この時、70歳を超えていた実盛は、自らの死を覚悟していた。

出陣に際し、彼は主君・宗盛の前に進み出て、こう願い出た。「故郷に錦を飾る、という故事がございます。今度の戦は、私の生まれ故郷である越前にも近い北陸の地。この戦で討ち死にすることこそ、老後の思い出に勝るものはございません。願わくは、大将格の武将が着用する『赤地の錦の直垂(ひたたれ)』をお許しいただきたい」。宗盛はその決死の覚悟に感じ入り、特別にこれを許した 24 。これは、自らの死に場所を定め、その最期を華々しく演出し、武士としての名誉を後世に残そうとする、実盛の意識的な行動であった。

第三節:老いを誇りに ― 白髪染めの真意

さらに実盛は、もう一つの驚くべき準備をしていた。彼は、年老いた武者と侮られたり、あるいは手加減されたりすることを「武士の恥辱」と考え、白くなった髪と髭を墨で黒々と染め上げて出陣したのである 8 。

これは単なる若作りや虚栄心からではなかった。彼の真意は、「老武者としてではなく、一人の優れた武士として、対等な条件で戦い、死にたい」という、揺るぎない矜持の現れであった。彼は、老いを隠すことによって、自らの死の価値と純度を最大限に高めようとしたのである。

第四節:篠原の壮絶な最期と名乗り

平家軍は、倶利伽羅峠の戦いで義仲軍の奇襲に遭い、壊滅的な大敗を喫する。総崩れとなって敗走する平家軍の中で、ただ一騎、斎藤実盛だけが加賀国篠原(現在の石川県加賀市)で馬を返し、追撃してくる義仲軍の前に立ちはだかった 36 。

赤地の錦の直垂をまとったその勇姿を見て、義仲軍の若武者・手塚太郎光盛が「見事な武者ぶり。味方が皆落ち延びる中、ただ一騎残るとは。名を名乗られよ」と声をかける。しかし実盛は、こう答えた。「そなたこそ誰か」「信濃国の住人、手塚太郎光盛」「さては、互いにとって良い敵だ。だが、思うところあって名乗らぬ。寄れ、組もうぞ」 29 。

彼が名を明かさなかったのは、もし実盛と知れれば、かつて命を救った恩義から義仲が助命するであろうことを見越した、潔い配慮であったと解釈されている 4 。彼は、敵将の温情によって死に場所を失うことを何よりも嫌ったのである。

第五節:首実検の悲劇 ― 義仲の慟哭

激闘の末、連戦の疲れと老いもあってか、実盛はついに手塚光盛に討ち取られた 36 。光盛がその首を義仲の元へ持ち帰り、「不思議な武者を討ち取りました。侍かと思えば錦の直垂を着ており、大将かと思えば供もおりませぬ。名を問えど名乗りませんでした」と報告すると、義仲は「ああ、それは斎藤別当ではないか」と気づく。しかし、その髪が黒々としていることを不審に思った 5 。

そこで、実盛と生前親しかった側近の樋口次郎兼光が呼ばれた。兼光は首を一目見るなり、「あな、無惨。これは斎藤別当に相違ございません」と涙を流した。義仲が「ならばなぜ髪が黒いのか」と問うと、兼光は涙ながらにこう証言した。

「実盛殿は常々、私にこう語っておられました。『六十を過ぎて戦に出るような時は、若者に侮られるのも、先陣を争うのも大人げない。されど老武者とて人に侮られるのも口惜しい。だから鬢髭を黒く染めて、若やいで戦おうと思うのだ』と。まことに染めておられたのですな。この首を洗ってご覧ください」 24 。

義仲が傍らの池で首を洗わせると、みるみるうちに墨が流れ落ち、真っ白な髪が現れた。幼い頃の命の恩人の無惨な姿と、その壮絶な覚悟を知った義仲は、もはや大将の威儀も忘れ、人目もはばからず声を上げて泣き崩れたと伝えられている 1 。この逸話の舞台となった「首洗いの池」は、今も加賀市にその跡を残している 33 。

第五章:文学と芸能における実盛 ― 創造された英雄像

斎藤実盛の劇的な生涯と死は、後世の創作者たちの想像力を大いに刺激した。彼の物語は、軍記物語から能、浄瑠璃・歌舞伎、浮世絵へとメディアを変えながら、それぞれの時代の価値観や観客の嗜好を反映して絶えず「再生産」され、その人物像をより豊かで多層的なものへと発展させていった。

第一節:軍記物語の主人公として ― 『平家物語』と『源平盛衰記』

実盛の物語を後世に伝えた最初の、そして最も重要なメディアは軍記物語であった。『平家物語』、そしてその増補異本である『源平盛衰記』は、「実盛最期」の段を設け、彼の最期を物語全体のクライマックスの一つとして感動的に描き出した 24 。これらの物語は、史実を核としながらも、錦の直垂や白髪染めの逸話、義仲との因縁を劇的に構成し、「忠義と情義に生きた悲劇の老将」という、後世にまで続く実盛の英雄像を確立した。語り物として享受されたこれらの物語は、武士の理想像を提示し、聴衆の深い共感を呼んだ。

第二節:修羅道に揺れる魂 ― 能『実盛』

室町時代に入ると、能の大成者である世阿弥が『平家物語』に取材し、能『実盛』を創作した 45 。この作品は、生前に戦いに明け暮れた武士が死後、絶え間ない闘争の世界である「修羅道(しゅらどう)」に堕ちて苦しむ様を描く「修羅物(しゅらもの)」というジャンルに分類される 47 。

能の舞台では、実盛の亡霊が加賀国篠原を旅する遊行上人(ゆぎょうしょうにん)の前に現れる。彼は生前の武勇を誇り、華々しい戦の様子を再現して見せる一方で、その武勇ゆえの殺生の罪や、戦いへの執心(しゅうしん)から成仏できずにいる魂の苦しみを訴え、上人に弔いを求める 2 。これは、武士の栄光を讃えつつも、その裏にある「業(ごう)」と魂の「救済」という仏教的な死生観から実盛の物語を捉え直す試みであり、武家や公家といった教養ある観客層に向けて、より内面的・精神的な人物像を提示した。

第三節:勧善懲悪の物語へ ― 浄瑠璃・歌舞伎『実盛物語』

江戸時代になると、実盛の物語は庶民の娯楽である人形浄瑠璃や歌舞伎の世界で新たな生命を得る。特に、近松半二らの合作による浄瑠璃『源平布引滝(げんぺいぬのびきのたき)』の三段目、「実盛物語」の場は人気を博し、繰り返し上演された 48 。

ここでは、物語はさらに大胆に脚色される。実盛は、まだ幼い手塚太郎(後の光盛)と出会い、母を救うために自分を討とうとする太郎吉の孝心に感じ入り、「将来、立派な武士となったお前に討たれよう」という運命的な約束を交わす人物として描かれる 50 。これにより、彼の悲劇は個人の選択を超えた、宿命の物語へと変容し、庶民にも分かりやすい勧善懲悪の構造を持つようになった。歌舞伎において実盛の役は、思慮分別に富み、度量の大きい壮年の武将を演じる「実事(じつごと)」という役柄の代表格として確立され、多くの名優によって演じ継がれた 50 。

第四節:視覚化された武勇 ― 浮世絵の中の実盛

江戸後期から明治にかけて、武者絵を得意とした浮世絵師たちも、斎藤実盛の勇姿を好んで画題とした。特に、歌川国芳やその弟子である「最後の浮世絵師」月岡芳年らは、彼の物語の最も劇的な場面をダイナミックな構図で描き出した 52 。

白髪を黒く染め、死出の装束を整える場面や、篠原の戦場でただ一騎奮戦する場面、手塚光盛との一騎討ちなどは、英雄的なイメージを強調して描かれ、大衆に広く流布した 54 。これらの浮世絵は、物語の感動を視覚的に凝縮し、実盛の英雄像を人々の心に強く焼き付ける役割を果たした。

このように、斎藤実盛は単一の固定された人物像を持つのではなく、それぞれの時代のメディアが要請する役割を演じる「多層的なキャラクター」として存在している。彼の物語が800年以上にわたって愛され続けてきたのは、この変容を許容する物語そのものの「強度」と「柔軟性」があったからに他ならない。

第六章:神格化と民俗信仰 ― 怨霊から稲の神へ

斎藤実盛の物語は、武士や町人の文化に留まらず、農村社会の深層にまで浸透し、そこで全く異なる意味を持つ存在へと変容を遂げた。武士の論理で語られた「名誉の死」は、農民の視点から「豊穣への脅威」へと読み替えられ、彼は害虫を司る恐るべき神、そしてそれを鎮めることで豊作をもたらす守護神として信仰の対象となったのである。

第一節:「実盛送り」の起源伝説

愛知県を東限とし 3 、和歌山、岡山、徳島、香川、山口など、西日本の広範な地域において、稲の害虫、特にウンカを「実盛虫(さねもりむし)」と呼ぶ風習が伝わっている 25 。そして、夏にこれらの害虫を田から追い払う農耕儀礼「虫送り」が、「実盛送り(さねもりおくり)」や「実盛祭」と称されてきた 25 。

その起源として、次のような伝説が広く語り継がれている。「寿永2年の篠原の合戦で、斎藤実盛の乗っていた馬が、刈り取られた稲の株につまずいて転倒した。そのために彼は不覚を取り、敵に討ち取られてしまった。その無念の思いが強大な怨霊となり、自らを死に至らしめた稲を憎み、稲を食い荒らす害虫に化したのだ」というものである 56 。

第二節:御霊信仰としての「実盛送り」

この伝承と儀礼は、日本古来の「御霊信仰(ごりょうしんこう)」の典型的な一例である。御霊信仰とは、政治的な争いや戦乱などで非業の死を遂げた人物の怨霊が、疫病や天災、凶作といった祟りをなすと考え、その強大な霊力を恐れ、手厚く祀ることによって怒りを鎮め、逆に人々を守る守護神へと転換させようとする信仰体系である 3 。

農民たちは、猛将・実盛の怨霊が化したという「実盛虫」の力を鎮めるため、儀礼を執り行った。夏になると、藁や茅で実盛をかたどった武者人形を作り、それに害虫を集めて憑依させる。そして、鉦や太鼓を打ち鳴らし、特定の唱え詞を唱えながら人形を担いで村中を練り歩き、最後に村境や川辺で人形を燃やしたり、川に流したりした 59 。これにより、害虫(=実盛の怨霊)を供養しつつ村の外へ送り出し、その年の豊作を祈願したのである。

第三節:伝承の分布と多様性

実盛送りの儀礼は西日本各地に分布し、その形態や唱え詞には多様なバリエーションが見られる。徳島県では「サイトコ ベットコ ウッテントン、イネノムシャー トサヘイケー(斎藤別当が転んだ、稲の虫は土佐へ行け)」と唱え 66 、和歌山県では「サンヤーレ、サンヤーレ、実盛さんのお弔い」と唱えながら歩く 56 。これらの多様性は、実盛の伝説が各地の土着の信仰や農耕儀礼と結びつきながら、地域ごとに独自の変容を遂げていったことを示している。

この「実盛送り」の伝承は、文化の伝播と変容を考える上で非常に興味深い事例である。『平家物語』が描く「武士の論理(名誉の死)」が、農民の視点から「農耕の論理(豊穣への脅威)」へと根本的に読み替えられているからだ。『平家物語』では、実盛の死はあくまで人間同士の戦いの結果であり、その死に様は「見事」なものとして描かれる。しかし民俗伝承では、死の直接の原因が「稲の切り株」という、農耕社会における象-的なモノに置き換えられる。武士にとっての「名誉の死」は、農民にとっては理解しがたい観念かもしれない。しかし、「稲につまずいて死んだ無念」は、稲と共に生きる彼らにとって非常に共感しやすい、具体的な物語であった。怨霊が「稲を食う虫」になるという発想は、武士の持つ破壊的なエネルギーを、農民にとって最も身近な災厄である虫害と結びつける見事な比喩である。このようにして、エリート階級の英雄譚は、農民社会に取り込まれる過程で、自然の脅威を説明し、それを儀礼によってコントロールするための神話へと姿を変えたのである。

第七章:史跡と現代に続く遺産

斎藤実盛の記憶は、800年以上の時を経て、彼が生きた土地と、最期を迎えた土地に、今なお色濃く息づいている。彼の「生の拠点」であった埼玉県熊谷市と、「死の場所」であった石川県加賀市・小松市では、それぞれ異なる文脈でその遺産が継承され、地域の歴史と文化の核となっている。

第一節:本拠地・熊谷市の顕彰活動

実盛が半生を過ごし、統治した武蔵国長井荘、現在の埼玉県熊谷市(旧妻沼町地域)には、彼ゆかりの史跡が数多く残されている。その中心となるのが、実盛が開創したと伝わる妻沼聖天山歓喜院である。その本殿「聖天堂」は、江戸時代の精緻な彫刻で知られ、国宝に指定されている 1 。

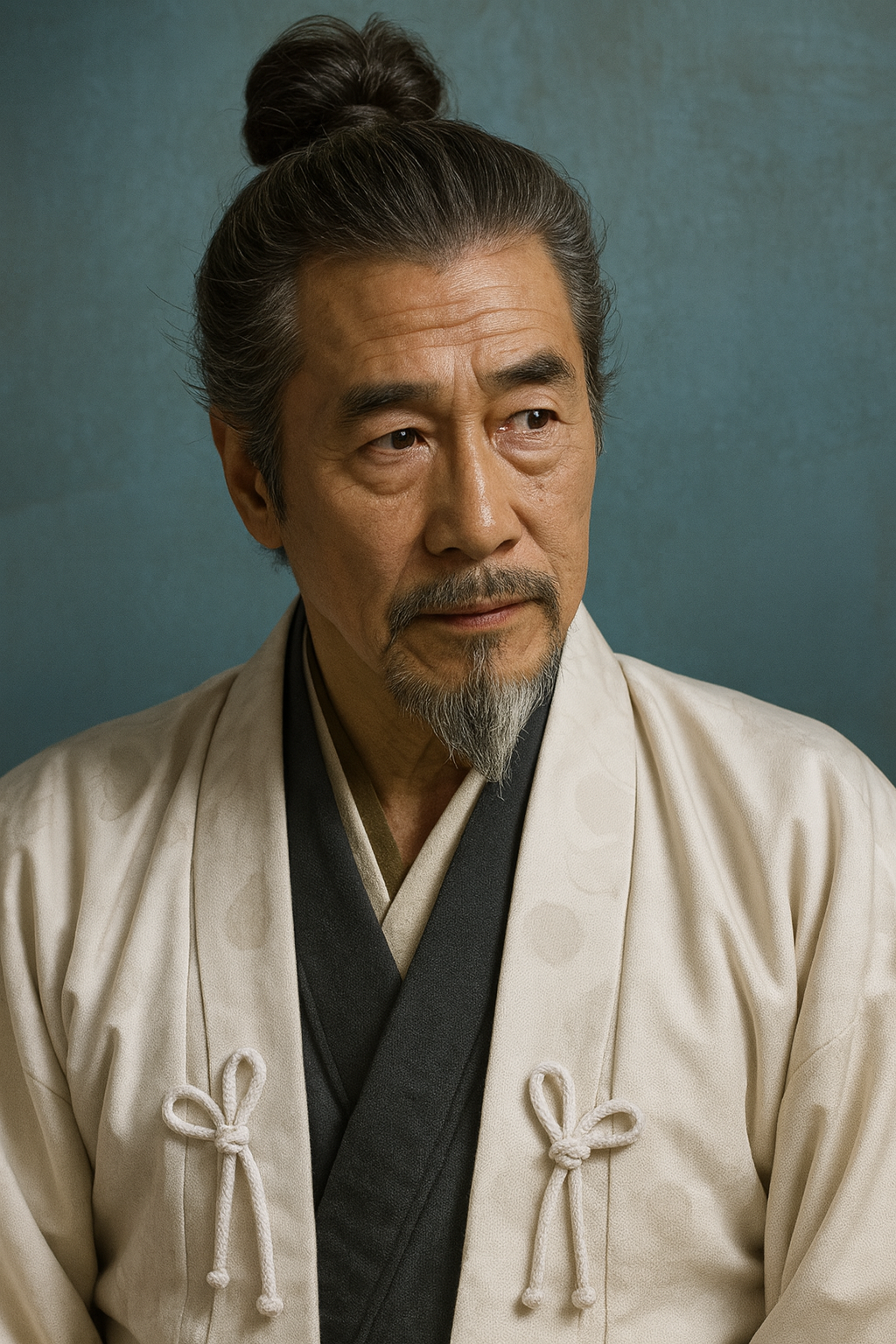

境内には、出陣前に白髪を染める姿をかたどった実盛の銅像が建立されており、彼の物語を象徴する場所となっている 1 。また、市内には実盛の館跡と伝わる場所に立つ「実盛塚」や、彼が鬼門除けに植えたとされる長昌寺の椎の木(市指定天然記念物)など、伝承の地が点在する 11 。

熊谷市は、こうした豊かな歴史遺産を活かし、実盛を郷土の偉人として顕彰する活動に力を入れている。市内には「実盛公遺跡探訪遊歩道」が整備され、市民や観光客が彼の足跡を辿ることができる 11 。さらに、市は子供向けに漫画『斎藤実盛と妻沼聖天山』を刊行し、市内の全小中学校に配布するなど、次世代への伝承にも積極的である 27 。ここ熊谷において、実盛は「名君」であり、「地域の創設者」として、郷土の誇りとなっている。

第二節:終焉の地・加賀市と小松市の遺産

一方、実盛が壮絶な最期を遂げた石川県の加賀市と小松市では、『平家物語』の悲劇の英雄としての実盛が記憶されている。加賀市には、源平両軍が激突した「篠原古戦場」の碑が立ち 37 、義仲が実盛の首を洗ったと伝わる「首洗池」や、その亡骸を葬ったとされる「実盛塚」が今も大切に守られている 33 。

特に、隣接する小松市の上本折町にある多太(ただ)神社には、実盛の死を悼んだ木曽義仲が供養のために奉納したと伝わる兜(国指定重要文化財)が所蔵されている 36 。この兜は、元禄2年(1689年)に松尾芭蕉が『おくのほそ道』の旅の途中で拝観し、「むざんやな 甲(かぶと)の下の きりぎりす」という有名な句を詠んだことでも知られ、文学的な香気を放っている 73 。

これらの地域では、全国的に有名な『平家物語』の物語性を前面に押し出した観光振興が活発である。加賀市では、実盛の物語をAR(拡張現実)で体験できるコンテンツを開発したり、実盛をモチーフにしたキャラクターグッズや地酒を販売するなど、新たな形で彼の魅力を発信している 35 。また、新作狂言『実盛』の上演など、伝統文化を通じた顕彰活動も行われている 75 。

第三節:子孫たちのその後

斎藤実盛の血脈は、その後も歴史の中にその名を留めている。『平家物語』によれば、実盛の子である斎藤五宗貞(むねさだ)・六宗光(むねみつ)は、父の遺志を継いで平家への忠誠を貫き、都落ちの後、平維盛からその子・平六代(ろくだい)の後見を託され、最後まで仕えたとされている 21 。

また、実盛の一族からは、後に出羽国に移り伊達氏に仕えた茂庭(もにわ)氏(鬼庭氏)などが出たとされ、長井斎藤氏の系譜は戦国時代まで続いていった 7 。

このように、実盛の記憶は、彼の「生の拠点」であった熊谷市と、「死の場所」であった加賀・小松市という二つの中心地で、それぞれ異なる光を当てられながら継承されている。熊谷では「地域史の中の名君・実盛」が、加賀・小松では「国民的物語の中の悲劇の英雄・実盛」が、それぞれ中心的なイメージとして息づいている。一人の武将の記憶が、その土地との関わり方によって異なる文脈で語り継がれ、現代に活用されている様は、歴史的記憶の多層性を示す興味深い事例と言えるだろう。

【表2:斎藤実盛 主要関連史跡一覧】

|

史跡名 |

所在地 |

実盛との関連 |

備考 |

|

妻沼聖天山 歓喜院 |

埼玉県熊谷市 |

治承3年(1179年)に実盛が開創したと伝わる寺院。 |

本殿「聖天堂」は国宝。境内に実盛の銅像あり 1 。 |

|

実盛館跡・実盛塚 |

埼玉県熊谷市 |

実盛が本拠とした館の跡と伝わる。塚は供養塔とされる。 |

埼玉県旧跡。方形の区画が残り、館跡の可能性が指摘される 11 。 |

|

長昌寺の椎の木 |

埼玉県熊谷市 |

実盛が館の鬼門除けに植えたと伝わる3本のうちの1本。 |

樹齢800年以上。熊谷市指定天然記念物 11 。 |

|

篠原古戦場 |

石川県加賀市 |

寿永2年(1183年)に実盛が最期を遂げた戦いの場。 |

周辺は手塚山公園として整備されている 37 。 |

|

首洗池 |

石川県加賀市 |

討ち取られた実盛の首を、木曽義仲がここで洗わせたと伝わる。 |

池のほとりに義仲と家臣が首を検分する銅像が立つ 33 。 |

|

実盛塚 |

石川県加賀市 |

実盛の亡骸を葬ったと伝わる墓所。 |

謡曲『実盛』のモチーフとなった場所でもある 36 。 |

|

多太神社 |

石川県小松市 |

木曽義仲が実盛の供養のため、その兜を奉納したと伝わる神社。 |

所蔵の兜・袖・臑当は国指定重要文化財 36 。 |

|

実盛堂・実盛池 |

福井県坂井市 |

実盛の生誕地と伝わる長畝にあり、産湯に使ったとされる池。 |

60 |

終章:結論 ― 時代を超越する武士の「一分」

斎藤実盛の生涯を多角的に検証する時、我々の前に現れるのは単一の歴史像ではない。それは、①源平の動乱期を駆け抜けた 史実の武人 、②『平家物語』をはじめとする文芸作品の中で理想化された 物語の英雄 、そして③西日本の農村で豊穣を司る 民俗神 という、三つの異なる貌が重なり合った、稀有な存在である。

彼の人生は、後世に「武士道」として観念化されていく価値観を、その矛盾や葛藤を含めて生々しく体現している。源氏への旧恩と平家への現恩の間で揺れ動きながらも、最終的には自らが受けた恩義に殉じることを選んだ生き方は、武士の「忠義」が、必ずしも絶対的な主君への奉仕ではなく、個人的な関係性に基づく「義理」によって支えられていたことを示す。

そして何よりも、彼の最期は、武士が守るべき「一分(いちぶん)」、すなわち名誉や面目とは何かを、我々に鮮烈に問いかける 79 。錦の直垂を身にまとい、白髪を染め、あえて名乗らずに死地へ赴く。その一連の行動は、自らの死に様を自らの手で演出し、武士としての生涯を完璧な形で完結させようとする、強靭な意志と高度な美学の表れであった。

800年以上の時を超えて、なぜ斎藤実盛の物語は今なお我々の心を打つのか。それは、彼の生き様が、組織への帰属と個人の信条、義理と人情、そして避けられない老いとそれに抗う矜持といった、現代にも通じる普遍的なテーマを内包しているからに他ならない。源平という巨大な時代のうねりの中で、最後まで自らの「一分」を貫き通した老将の姿は、現代を生きる我々に対しても、いかに生き、いかに老い、そしていかに自らの人生を締めくくるべきかという、根源的な問いを投げかけ続けているのである。

引用文献

- 斎藤別当実盛公伝 | 妻沼聖天山 http://www.ksky.ne.jp/~shouden/sanemori.html

- 『平家物語』の「実盛」と謡曲「実盛」の比較 http://human.kanagawa-u.ac.jp/gakkai/student/pdf/i12/120319.pdf

- 虫送り - 名古屋市博物館 https://www.museum.city.nagoya.jp/exhibition/owari_joyubi_news/mushiokuri/index.html

- 実盛の白髪染め - 歌舞伎美人 https://www.kabuki-bito.jp/special/knowledge/todaysword/post-todaysword-post-288/

- 討ち取った相手の首を洗うと、まさかの命の恩人だった…斎藤実盛の悲劇の最期 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/119802/

- 斎藤実盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%AE%9F%E7%9B%9B

- 長井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E4%BA%95%E6%B0%8F

- 斎藤実盛(サイトウサネモリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%AE%9F%E7%9B%9B-68106

- 斎藤実十郎家のひいらぎ - 鯖江市 https://www.city.sabae.fukui.jp/kosodate_kyoiku/manabenoyakata/bunkazai/sabae_bunkazai/tennenkinenbutu/2-city.html

- 斎藤別当実盛(さいとうべっとうさねもり):熊谷市ホームページ https://www.city.kumagaya.lg.jp/kanko/rekisi/tyomeinajinbutu/saitoubeto.html

- 斎藤別当実盛公遺跡探訪遊歩道 案内 - 熊谷市 https://www.kumagaya-bunkazai.jp/kounanmatinoiseki/p09sanemoriko-yuhodo.pdf

- 別当とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%88%A5%E5%BD%93

- 別当(ベットウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%88%A5%E5%BD%93-129626

- (三) 武蔵七党 - 港区-デジタル版 港区のあゆみ:新修港区史 https://adeac.jp/minato-city/texthtml/d100010/mp000010-100010/ht100830

- 武蔵七党 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E4%B8%83%E5%85%9A

- 武士と武士団・「武士」の職能 - 鎌倉・北道倶楽部 http://www.ktmchi.com/rekisi/cys_38_20.html

- 平安末期頃の武蔵国 武蔵七党武士団 - 大田区の歴史と不思議な江戸時代 目次 https://www.photo-make.jp/hm-2-1/kamakura-musashi.html

- 11.武蔵武士 - 小平市立図書館 https://library.kodaira.ed.jp/kids/tkk/no11.html

- 坂東武者とは?その系譜をたどる - 財団法人無外流 日心会 https://www.iaido-nisshin.org/%E6%97%A5%E5%BF%83%E4%BC%9A%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97/%E5%9D%82%E6%9D%B1%E6%AD%A6%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF-%EF%BC%93/

- 坂東武者の恐怖。お話上手な斎藤実盛 in富士川 http://rekitabi4.blog.fc2.com/blog-entry-491.html

- 斎藤氏・長井庄・聖天堂関連略年表 - 熊谷デジタルミュージアム https://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/jousetu/syoudendou/nenpyou.htm

- 妻沼町風物史話 https://www.kumagaya-bunkazai.jp/kounanmatinoiseki/mnm_menumamatifuubutusis_web.pdf

- 謡蹟めぐり 実盛 さねもり http://www.harusan1925.net/0206.html

- 斎藤別当実盛 | 熊谷デジタルミュージアム https://www.kumagaya-bunkazai.jp/museum/ijin/sanemori.htm

- 虫送り - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%99%AB%E9%80%81%E3%82%8A

- 『実盛』のあらすじ・見どころ / Summary and Highlights of Sanemori | | 能サポ NOH-Sup 能楽鑑賞多言語字幕システム https://noh-sup.hinoki-shoten.co.jp/sh/93/ja

- マンガ『斎藤実盛と妻沼聖天山』を販売しています - 熊谷市 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kyoiku/shishihensanshitu/oshirase/manga_saitosanemori.html

- 相生市の伝説(21)-『保元物語』と海老名(えびな)源八(げんぱち) http://www2.aioi-city-lib.com/bunkazai/den_min/den_min/densetu/21.htm

- 悲劇の武将 斎藤別当実盛 - 熊谷市 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kyoiku/kumagayatyuokominkan/index.files/sanemori.pdf

- 武士は一生懸命 - 郷土博物館 終了した企画展 https://www.city.toyama.toyama.jp/etc/muse/kikakuhaku/list/h22/2205/2205.html

- 「一所懸命」と「一生懸命」の違いとは?その意味と正しい使い方を解説 https://office-tsumiki.com/news/column/working-hard-business/

- 10分でわかる「平家物語」巻五「富士川」(斎藤実盛から東国武士の恐ろしさを聞かされ http://manabiyah.seesaa.net/article/382139635.html

- 斉藤実盛 https://katsuta.sakura.ne.jp/sanemori/sanemori.html

- 「もうちょっと詳しい白髪染の歴史」 第3回 中・近世の白髪染について https://graycolor-history.jp/chuukinseinograycolor/

- 石川県加賀市手塚山公園で楽しめる「斎藤実盛 源平武勇伝」 https://sanemori-kaga.com/

- 実盛物語/義経伝説 - 南加賀周遊 https://www.minamikaga.com/yoshitsune/mono_sane.html

- 篠原古戦場|【公式】加賀温泉郷 https://www.tabimati.net/spot/detail_231.html

- 平家物語 百ニ 実盛(さねもり)|原文・現代語訳・解説・朗読 - 左大臣どっとこむ https://roudokus.com/Heike/HK102.html

- 平家物語 巻第七 実盛 原文 - 古典の改め:Classic Studies https://classicstudies.jimdofree.com/%E5%B9%B3%E5%AE%B6%E7%89%A9%E8%AA%9E/%E5%B7%BB%E7%AC%AC%E4%B8%83/%E5%AE%9F%E7%9B%9B/

- 『平家物語』をさらっと読んでみましょう 実盛(巻7) - note https://note.com/nozawachi/n/n1436f12330a0

- 【平家物語の人物紹介】斎藤実盛 ~恩に報いる https://www.10000nen.com/media/35350/

- 石川県加賀地方の謡曲古跡 https://www.tvk.ne.jp/~mugiya/kaga-2.htm

- 源平盛衰記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%90%E5%B9%B3%E7%9B%9B%E8%A1%B0%E8%A8%98

- 源平盛衰記 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2218

- 実盛 | 銕仙会 能楽事典 http://www.tessen.org/dictionary/explain/sanemori

- 実盛 SANEMORI - 観世流能楽師 角当直隆 | https://noh-kakutou.com/sanemori/

- 武士が主人公の演目「修羅物」の魅力 - 能楽協会 https://www.nohgaku.or.jp/journey/media/shuramono

- 源平布引滝~義賢最期・実盛物語 | 歌舞伎演目案内 - Kabuki Play Guide - https://enmokudb.kabuki.ne.jp/repertoire/1785/

- 「源平布引滝」あらすじ: 以良香の文楽・浄瑠璃メモ http://iraka.tea-nifty.com/butai/2008/09/post-2437.html

- 源平布引滝|新版 歌舞伎事典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2219

- 源平の戦いという「ロマン」【源平布引滝】 | さきじゅびより【文楽の太夫(声優)が文楽や歌舞伎 https://ameblo.jp/sakiju/entry-12636816132.html

- 浮世絵師「月岡芳年」の生涯/ホームメイト https://www.touken-world-ukiyoe.jp/ukiyoe-artist/tsukioka-yoshitoshi/

- 警視庁草紙外伝『異聞・浮世絵草子』が「モーニング13号」に掲載!芳幾・芳年のビジュアルが決定! - 三菱一号館美術館 https://mimt.jp/blog/museum/12220/

- 月岡芳年 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%88%E5%B2%A1%E8%8A%B3%E5%B9%B4

- 虫送り - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%99%AB%E9%80%81%E3%82%8A

- 怪異・妖怪伝承データベース - 国際日本文化研究センター https://www.nichibun.ac.jp/cgi-bin/YoukaiDB3/simsearch.cgi?ID=1460982

- 類似事例 - 国際日本文化研究センター | 怪異・妖怪伝承データベース https://www.nichibun.ac.jp/cgi-bin/YoukaiDB3/simsearch.cgi?ID=3150009

- 虫送りと言うことについて、詳しく知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?page=ref_view&id=1000100939

- 市指定 実盛送り - 西予市 https://www.city.seiyo.ehime.jp/miryoku/seiyoshibunkazai/bunkazai/shi/sminzoku_mukei/4708.html

- 実盛ゆかりの地/義経伝説 - 南加賀周遊 https://www.minamikaga.com/yoshitsune/yuka_sane.html

- 御霊会に関する一考察(御霊信仰の関係において) https://www.lang.nagoya-u.ac.jp/proj/genbunronshu/24-2/itoh.pdf

- Kabuki! exciting-history: 風流 http://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/kabuki/akama/2007/01/post_26.html

- 御霊信仰(ごりょうしんこう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%BE%A1%E9%9C%8A%E4%BF%A1%E4%BB%B0-66557

- 高知県 土佐町公式ホームページ http://www.town.tosa.kochi.jp/publics/index/257/

- 豊作を祈願する呪術的な風習「虫送り」。斎藤実盛のかたどった藁人形を作り、集落に害虫が入らないことを願った - いいっぺとちぎ https://iippe-tochigi.com/archives/488

- 虫送りとサネモリ - 徳島県立博物館 https://museum.bunmori.tokushima.jp/isomoto/column/mushiokuri.html

- 【埼玉初の国宝】埼玉日光とも称される熊谷の名刹『妻沼聖天山』へ!聖天寿しや甘味処 - るるぶ+ https://plus.rurubu.jp/article/248056886

- 「実盛公遺跡探訪遊歩道」で妻沼の歴史を再発見 - 熊谷市 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/kyoiku/kounanbunkazaicenter/oshirase/sanemoriyuhodou.html

- 『マンガ 斎藤実盛と妻沼聖天山』が刊行されました。 - 熊谷直実・蓮生法師デジタルライブラリ― https://naozane-rensei.jp/news/3541/

- 熊谷の小学生が「マンガ 斎藤実盛と妻沼聖天山」で地域の歴史学ぶ https://kumagaya.keizai.biz/headline/1665/

- 篠原古戦場|スポット|【公式】石川県の観光/旅行サイト「ほっと石川旅ねっと」 https://www.hot-ishikawa.jp/spot/detail_5530.html

- 第30回 実盛終焉の地と兜 - 熊谷市 - くまがやねっと https://www.kumagayakan.net/info/now/menu1410.html

- 多太神社〜斎藤実盛の兜〜 https://geo.d51498.com/urawa0328/isikawa/tada.html

- 加賀市の新しい名産品! 純米原酒 「実盛」が 橋本酒造株式会社から発売されます https://www.city.kaga.ishikawa.jp/material/files/group/15/hasimotosyuzou.pdf

- いしかわ百万石文化祭2023「実盛の世界」(令和5年11月10日)を開催しました - 加賀市 https://www.city.kaga.ishikawa.jp/ed/bunka_shinko/11610.html

- F854 斎藤実盛 - 系図 https://www.his-trip.info/keizu/F854.html

- 豊後斎藤氏の系譜 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/saito-bungo1.htm

- 福井に残る源平ゆかりの地をご紹介!(源義経、木曾義仲 - 福いろ https://fuku-iro.jp/blog/detail_175.html

- 第三章 武士道における美意識 | 美しい日本 https://utsukushii-nihon.themedia.jp/pages/715194/page_201611041521