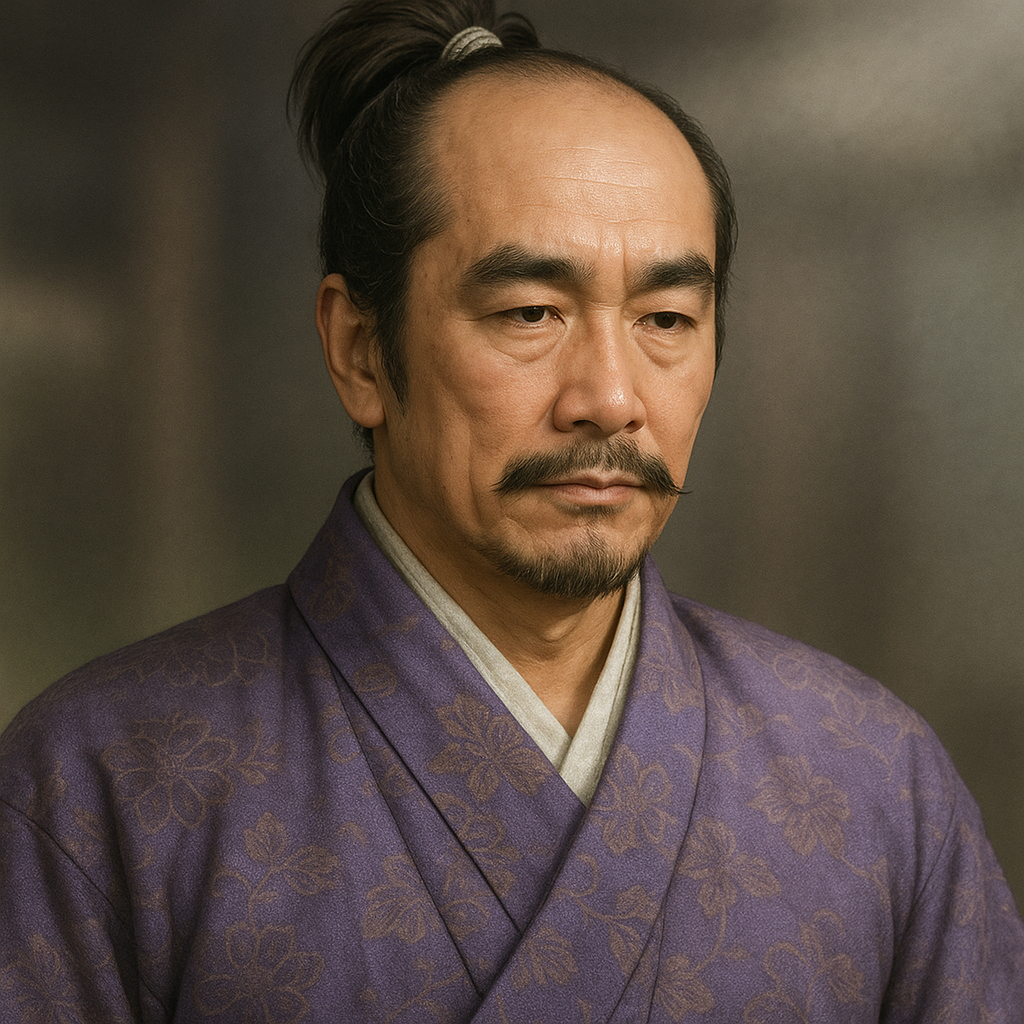

有馬晴信

有馬晴信は肥前有馬氏当主。幼少で家督を継ぎキリシタン大名に。南蛮貿易推進、天正遣欧使節派遣。沖田畷で活躍後、岡本大八事件に連座し処刑。

有馬晴信:戦国時代におけるキリシタン大名の興亡とその時代背景

1. 序論

本報告書は、日本の戦国時代末期から江戸時代初期にかけて肥前国(現在の長崎県)を治めた大名、有馬晴信の生涯と彼が置かれた時代背景について、現存する史料に基づき詳細かつ徹底的に調査し、考察を加えることを目的とする。有馬晴信は、九州における有力なキリシタン大名の一人として知られ、その生涯は当時の日本の政治、宗教、さらには国際関係の複雑な様相を映し出す鏡と言える。彼の誕生から家督相続、キリスト教への改宗と庇護、戦国武将としての興亡、そして悲劇的な最期に至るまで、その波乱に満ちた道のりを多角的に検証することで、近世初期日本の大きな転換点における一地方領主の生き様と、それが歴史に与えた影響を明らかにする。

2. 有馬晴信の出自と家督相続

有馬晴信の生涯を理解する上で、まず彼の出自、家族構成、そして家督を相続するに至った経緯を把握することは不可欠である。これらは、後の彼の行動や信仰に影響を与える基盤となったと考えられる。

2.1. 生誕と家系

有馬晴信は、永禄10年(1567年)、肥前国日野江を本拠とする戦国大名有馬氏の一族として生を受けた 1 。父は有馬義貞、母は安富入道徳円の妹とされている 3 。有馬氏は、鎌倉時代に肥前国高来郡有馬庄の地頭職を得たことに始まるとされ、肥前国でも有数の名族であった 5 。その出自については、伊予の藤原純友の子孫とする家伝と、肥前国藤津荘の荘司であった平清澄・直澄の子孫とする説が存在する 5 。これらの説は、有馬氏が自らの権威をいかにして確立しようとしたか、あるいは後世においてその出自がどのように意味付けられたかを示唆しており、戦国大名が持つ家系に対する意識の一端を垣間見ることができる。

晴信のキリスト教受容を考える上で、父である義貞もまたキリスト教に深い関心を寄せ、後年には洗礼を受けていたという事実は注目に値する 6 。これは、晴信がキリスト教に触れる素地が家庭環境の中に既に存在していた可能性を示唆している。母方の安富氏が当時どのような勢力であったか、またその婚姻関係が有馬氏の勢力基盤や外交にどのような影響を及ぼしたのかについては、現存する資料からは詳らかではないものの、戦国時代の婚姻が多分に政略的な意味合いを帯びていたことを鑑みれば、何らかの形で有馬氏の立場に関わっていたと推察される。

2.2. 兄弟姉妹と家族構成

晴信は有馬義貞の次男として生まれ、兄には義純がいた 3 。この兄・義純の早世が、晴信の幼少での家督相続へと繋がることになる。他にも、史料にはマセンシア、波多親、千々石純友(後の千々石ミゲル)、カタリーナ、掃部、純実、純忠といった兄弟姉妹の名が見られる 3 。これらの名の中には、明らかにキリスト教の洗礼名と思われるものが含まれており、有馬家とキリスト教との初期からの関わりの深さを示している。

特筆すべきは、叔父にあたる大村純忠が日本で最初のキリシタン大名であったという事実である 3 。この血縁関係は、晴信がキリスト教を受容する上で心理的な障壁を低くした可能性があり、また、九州におけるキリシタン勢力との連携を模索する上でも重要な意味を持ったと考えられる。さらに、従兄弟にあたる千々石ミゲル(千々石純友)が、後に天正遣欧使節の一員としてローマへ派遣されたことは 10 、有馬家が単にキリスト教を受容したというだけでなく、当時の日本において稀有な国際的視野を持ち、ヨーロッパとの直接的な関係構築を試みていたことの証左と言えよう。このような国際的な経験や情報は、後の晴信の外交政策や南蛮貿易への積極的な関与に影響を与えた可能性が考えられる。

2.3. 幼名、通称、改名の経緯

晴信の幼名については詳らかではないが、通称として「十郎」や「左衛門大夫」などが用いられた記録が残っている 3 。戦国時代の武将が元服後に名乗る諱(いみな)については、晴信もまたその生涯で何度か改名している。初めは、当時九州で強大な勢力を誇った大友宗麟(義鎮)から偏諱(へんき:諱の一字を与えること)を受け、「鎮純(しげずみ)」、さらに「鎮貴(しげたか)」と名乗った 3 。その後、薩摩の島津義久からも偏諱を受け「久賢(ひさまさ)」と改め、最終的には祖父である有馬晴純の一字を取り、また室町幕府12代将軍足利義晴の偏諱を受けた祖父の名にあやかり「晴信」とした 3 。

このような度重なる改名は、戦国時代の武将が、自身の政治的立場や周辺の有力大名との力関係に応じて、主君や同盟相手から偏諱を受けるという当時の慣習を色濃く反映している。九州の二大勢力であった大友氏と島津氏の双方から偏諱を受けている事実は、有馬氏がこれらの強大な勢力の間で、巧みに、あるいは苦心しながら自家の存続を図ろうとしていた当時の状況を如実に物語っている。最終的に祖父の名を継承したことは、有馬氏としての正統性と、ある程度の自立性を内外に示そうとした意識の表れとも解釈できよう。この名前の変遷は、有馬氏の外交戦略の変遷と密接に連動していた可能性があり、それぞれの改名が行われた時期と、その当時の有馬氏を取り巻く九州の政治・軍事状況を詳細に比較検討することで、晴信の外交政策の具体的な展開や、彼が置かれていた複雑な立場が一層明らかになるであろう。

2.4. 家督相続

有馬晴信が家督を相続したのは、元亀2年(1571年)のことである。兄・義純が早世したため、晴信はわずか5歳( 3 による。他の史料では相続年のみで年齢の記載なし)にして肥前日野江城主の座に就いた 3 。父である有馬義貞は、晴信の家督相続後も一定の影響力を保持していたと考えられるが、天正4年(1576年)、晴信が10歳になるかならないかの頃に死去している 6 。

幼少での家督相続は、当然ながら家臣団による強力な補佐体制や後見役の存在を不可欠とする。そのため、晴信の初期の統治は、彼自身の意思よりも家中の有力者の意向が強く反映された、不安定なものであった可能性が高い。父・義貞の早すぎる死は、若き晴信にとって大きな精神的支柱を失う試練であったと同時に、結果として彼が自身の裁量で政治を行う余地が比較的早期に生まれたとも言えるだろう。兄・義純が早世した具体的な理由や、幼少の晴信を支えた家臣団の具体的な構成、特にその中にキリスト教に対して理解のある人物、あるいは既に入信していた人物が存在したか否かは、晴信のその後のキリスト教への急速な傾倒を理解する上で、極めて重要な鍵を握っていると考えられる。

以下に、有馬晴信の改名と官位、キリシタン名をまとめた表を示す。これは、彼の生涯における立場や関係性の変化を時系列で視覚的に理解する一助となるであろう。

表1: 有馬晴信の改名と官位・キリシタン名

|

時期(推定含む) |

改名前の名前 |

改名後の名前 |

由来(偏諱を与えた人物など) |

当時の主な出来事 |

官位 |

キリシタン名 |

出典例 |

|

元亀2年(1571年)頃 |

(幼名不明) |

鎮純(しげずみ) |

大友宗麟(義鎮)より偏諱 |

家督相続 |

|

|

3 |

|

不明 |

鎮純 |

鎮貴(しげたか) |

大友宗麟(義鎮)より偏諱 |

|

|

|

3 |

|

天正8年(1580年) |

鎮貴 |

(改名なし) |

|

ヴァリニャーノより受洗 |

|

ドン・プロタジオ |

1 |

|

天正12年(1584年)頃 |

鎮貴 |

久賢(ひさまさ) |

島津義久より偏諱 |

沖田畷の戦い |

|

|

3 |

|

不明 |

久賢 |

晴信 |

祖父・有馬晴純の一字(足利義晴の偏諱) |

豊臣秀吉に臣従後か |

従五位下 修理大夫 |

ドン・ジョアン(後年) |

2 |

この表は、晴信が複雑な戦国時代を生き抜く中で、その立場や関係性に応じて名前や称号を変化させていった様子を示している。特に、九州の二大勢力である大友氏と島津氏双方から偏諱を受けている点は、彼が両勢力の間で巧みな外交を展開しようとした証左と言えるだろう。

3. キリシタン大名としての有馬晴信

有馬晴信の生涯において、キリスト教との関わりは極めて重要な位置を占める。彼の改宗、領内でのキリスト教庇護政策、イエズス会との関係、そして天正遣欧使節の派遣は、当時の日本の宗教史、文化史、さらには国際交流史においても特筆すべき出来事であった。

3.1. キリスト教への改宗

有馬晴信が最初からキリスト教に好意的であったわけではない。史料によれば、当初はむしろ距離を置いており、父・義貞がキリスト教に傾倒していたにもかかわらず、その死後には領内の教会や十字架を破壊したこともあったと伝えられている 14 。

しかし、その態度は劇的に変化する。天正8年(1580年)、当時日本を巡察中であったイエズス会巡察使アレッサンドロ・ヴァリニャーノと出会い、彼から直接洗礼を受け、キリシタン大名となったのである 10 。この時の洗礼名はドン・プロタジオであり 1 、後にはドン・ジョアンとも称したとされる 2 。

この劇的な改宗の背景には、単なる心変わり以上の、当時の有馬氏が置かれていた極めて厳しい政治的・軍事的状況があったと考えられる。特に、肥前国で急速に勢力を拡大していた龍造寺隆信からの圧迫は深刻であり、有馬氏の存亡に関わる危機であった 14 。このような状況下で、イエズス会を通じてポルトガルからもたらされる鉄砲や弾薬、その他の軍事的・経済的支援への期待が、晴信を改宗へと踏み切らせた大きな要因の一つであったことは想像に難くない。また、ヴァリニャーノという傑出した指導者との個人的な出会いが、晴信の精神面に大きな影響を与えた可能性も否定できない。

改宗の動機は、当初は領土防衛という極めて現実的なものであったかもしれないが、その後の晴信の行動を見る限り、次第に真摯な信仰へと深化していった様子が窺える 14 。例えば、豊臣秀吉による伴天連追放令発令後も宣教師を保護し続けたことや 10 、最期を迎えるにあたってキリスト教の教義を重んじた態度は、彼の信仰が単なる政治的手段にとどまらなかったことを示唆している。この内面的な信仰の深化のプロセスを追うことは、有馬晴信という人物の多面的な理解に不可欠であり、また、彼の改宗が有馬氏の外交政策、特にポルトガルとの関係や南蛮貿易にどのような具体的な変化をもたらしたのかを検証することは、当時の国際関係を理解する上でも重要である。

3.2. 領内におけるキリスト教庇護政策

キリシタン大名となった有馬晴信は、その領内においてキリスト教を厚く庇護した。宣教師たちを積極的に受け入れ、彼らの活動を支援した結果、有馬の地は九州におけるキリスト教宣教の一大拠点として、また西欧文化受容の先進地域として栄えることとなった 10 。

特筆すべきは、天正15年(1587年)に豊臣秀吉によって「伴天連追放令」が発令された後も、晴信がその政策に公然と異を唱えるかのように、領内で宣教師たちを保護し続けたことである 10 。これは、中央政権の意向に背く可能性のある、極めて危険を伴う決断であった。この行動の背景には、晴信自身の信仰の篤実さに加え、南蛮貿易を通じて得られる経済的利益の維持や、イエズス会を通じて得られる国際的な情報網への期待も存在したと考えられる。

晴信の庇護のもと、有馬にはセミナリオ(小神学校)やコレジオ(大神学校)といったキリスト教の教育機関が設置された。これらの学校では、神学、哲学、ラテン語といった宗教教育のみならず、天文学や地理学などの自然科学、さらには西洋音楽、絵画、そしてグーテンベルク式活版印刷術といった当時の最先端のヨーロッパ文化が教えられ、日本人の間に広められた 10 。晴信がこれらの教育機関の設立や運営にどの程度の財政的支援を行ったかについての具体的な記録は乏しいものの 16 、その存在自体が彼の積極的な文化政策と、キリスト教を領国経営の一環として重視していた姿勢を物語っている。これらの教育機関で学んだ日本人が、その後どのような役割を果たしたのか、また、導入された西欧文化が有馬領の社会や経済にどのような影響を与えたのかを詳細に検討することは、近世初期における日欧文化交流の実態を明らかにする上で興味深い課題である。

3.3. イエズス会との関係

アレッサンドロ・ヴァリニャーノから洗礼を受けて以降、有馬晴信はイエズス会と極めて密接な関係を築いた。その協力関係を象徴する出来事の一つが、天正12年(1584年)の長崎・浦上村のイエズス会への寄進である 10 。この寄進は、同年の沖田畷の戦いにおける龍造寺氏に対する劇的な勝利への感謝の意を示すと同時に、イエズス会との連携を一層強化しようとする晴信の戦略的な意図があったとされている 14 。この寄進により、イエズス会は日本における安定した経済的基盤と布教活動の拠点を確保することができ、その後の活動に大きな影響を与えた。

しかし、この良好な関係は永続しなかった。慶長15年(1610年)に発生したノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件(ポルトガル船マードレ・デ・デウス号事件)において、晴信が徳川幕府の命令を受けてポルトガル船を攻撃し、これを撃沈したことにより、イエズス会との関係は深刻なまでに悪化してしまう 18 。この事件は、晴信が幕府の意向と、長年協力関係にあったイエズス会(及びポルトガル)との間で、苦しい板挟みになった結果であり、彼の政治的立場の困難さを浮き彫りにしている。

イエズス会との関係悪化は、晴信がそれまで頼みとしてきた国際的な支援ネットワークの一部を失うことを意味し、彼の政治的孤立を深める一因となった可能性が高い。さらに重要なのは、この事件が、晴信の運命を決定づけることになる岡本大八事件へと繋がる直接的な伏線となったことである 20 。この一連の出来事は、当時の複雑な国際関係と国内政治の力学の中で、一人のキリシタン大名がいかに翻弄されたかを示している。

3.4. 天正遣欧使節の派遣

有馬晴信の国際的な視野とキリスト教への深い関与を示すもう一つの重要な出来事が、天正遣欧少年使節の派遣である。天正10年(1582年)、晴信は同じく九州のキリシタン大名であった大友宗麟、大村純忠と共に、イエズス会巡察使アレッサンドロ・ヴァリニャーノの発案に基づき、4名の少年を中心とする使節団をローマへ派遣した 10 。晴信はこの使節団に、自身の従兄弟にあたる千々石ミゲル(本名:千々石紀員)を正使の一人として送り込んでいる 10 。

この使節派遣の主な目的は、ローマ教皇ならびにスペイン国王、ポルトガル国王に謁見し、日本におけるキリスト教布教活動への経済的・精神的援助を要請することであった。同時に、日本の少年たちにヨーロッパのキリスト教世界の壮大さや文化の高さを直接見聞させ、帰国後にその経験を語らせることで、日本国内での布教活動をより効果的に進めるという狙いもあった 21 。

使節団一行は、マカオ、ゴア、喜望峰を経由してリスボンに到着し、その後スペイン、イタリアへと赴き、各地で熱烈な歓迎を受けた。彼らはローマ教皇グレゴリウス13世(および後継のシクストゥス5世)に謁見し、日本のキリシタン大名からの親書と贈り物を献上した。この旅を通じて、使節団はグーテンベルク式活版印刷機をはじめとする多くの西洋の文物や技術、知識を日本に持ち帰った 21 。

天正遣欧使節の派遣は、日本の大名が主体的にヨーロッパとの直接的な外交関係を試みた、日本史上画期的な出来事であった。有馬晴信がこの事業に積極的に関与したことは、彼の国際的な視野の広さと、キリスト教を介した海外との連携に対する強い意志の表れと言える。特に、持ち帰られた活版印刷機は、その後の日本における「キリシタン版」と呼ばれる宗教書や語学書の出版に繋がり、日本の印刷文化や知識の普及にも少なからぬ影響を与えた。

しかし、使節団が長い旅路を経て日本に帰国したのは天正18年(1590年)であり、その時には既に豊臣秀吉による伴天連追放令(天正15年・1587年)が発令されていた。このため、彼らが持ち帰った情報や経験、そしてヴァリニャーノが期待したような布教効果が、禁教という厳しい状況下にあった日本のキリスト教徒や晴信自身の政策に具体的にどのような影響を与えたのか 21 、また、持ち帰られた印刷機が有馬領において具体的にどのように活用され、どのような出版物が刊行されたのかについては、さらなる詳細な検討が必要である。

4. 戦国大名としての活動と政治的動向

有馬晴信は、キリシタン大名としての側面と同時に、戦国乱世を生き抜く武将としての顔も持っていた。彼の治世は、九州の覇権を巡る龍造寺氏や島津氏といった強大な戦国大名との間で繰り広げられた激しい攻防の時代であり、中央政権である豊臣氏、そして徳川氏との関係も、彼の運命を大きく左右した。

4.1. 沖田畷の戦い

有馬晴信の武将としての名を高からしめた最大の戦いが、天正12年(1584年)に肥前国島原半島で勃発した沖田畷の戦いである 25 。この戦いは、当時九州北部で急速に勢力を拡大していた龍造寺隆信の大軍に対し、有馬晴信が薩摩の島津家久と連合して挑んだものであった。

戦いの背景には、龍造寺隆信による有馬領への圧迫があった。これに対し、有馬晴信は龍造寺氏から離反し、九州南部の雄である島津氏に救援を求めたのである 25 。兵力においては、龍造寺軍が約2万5千から6万(諸説あり)という大軍であったのに対し、有馬・島津連合軍はわずか5千から6千程度と、圧倒的に不利な状況にあった 25 。

有馬晴信はこの連合軍の総大将として采配を振るったとされる 25 。戦いは、島津家久が考案したとされる「釣野伏せ」という巧みな戦術が功を奏し、龍造寺軍の主力を狭隘な湿地帯である沖田畷に誘い込み、壊滅的な打撃を与えることに成功した。この戦いで龍造寺隆信自身も討死し、戦いは有馬・島津連合軍の劇的な大勝利に終わった 25 。この勝利には、イエズス会を通じて有馬氏が保有していた大砲が貢献したとも伝えられている 14 。

沖田畷の戦いの結果、九州における勢力図は大きく塗り替えられた。龍造寺氏の勢力は著しく後退し、代わって島津氏が九州の覇権をほぼ手中に収める勢いとなった。有馬晴信にとっては、この勝利はまさに起死回生の一戦であり、滅亡の危機を脱することができた。しかしその一方で、強大な島津氏の援軍を得た代償として、以後は島津氏への臣従を余儀なくされるという結果も招いた 25 。この戦いでの勝利が、晴信のキリスト教への信仰を一層深める契機となった可能性も指摘されており、実際に勝利への感謝として浦上村をイエズス会に寄進している 14 。島津氏への臣従という新たな力関係は、後の豊臣秀吉による九州平定の際に、晴信が取るべき立場をより複雑なものにしたと考えられる。

4.2. 豊臣秀吉との関係

天正14年(1586年)、天下統一を目指す豊臣秀吉が九州平定に乗り出すと、九州の勢力図は再び大きく変動する。有馬晴信は、この新たな中央の強大な権力に対し、巧みな政治判断で対応した。当初臣従していた島津氏が秀吉に抵抗する姿勢を見せると、晴信は島津氏との関係を断ち、いち早く秀吉に恭順の意を示した。その結果、本領である肥前国高来郡4万石の安堵を認められている 5 。ただし、一時期は天草衆と共に秀吉軍に抵抗し、本渡城が落城した後に降伏したという記録も存在する 30 。

秀吉への早期の恭順は、有馬氏が戦国乱世を生き残り、家名を保つための現実的な選択であったと言えよう。本領安堵という結果は、晴信の外交手腕を示すと同時に、秀吉が九州の在地勢力を完全に排除するよりも、一定の支配を認めることで地域の安定を図ろうとした政策の現れとも考えられる。

しかし、豊臣政権下での晴信の立場は、キリスト教信仰という側面において困難を伴うものであった。天正15年(1587年)、秀吉は「伴天連追放令」を発令し、キリスト教宣教師の国外追放と布教の禁止を命じた。このような厳しい状況下にあっても、有馬晴信は領内において宣教師を保護し続けたとされている 7 。これは、彼の信仰の篤実さを示す行動であると同時に、南蛮貿易の維持という経済的側面や、イエズス会を通じた国際情報へのアクセスを考慮した、極めて危険な賭けであったとも言える。秀吉が晴信による宣教師保護をどの程度把握し、黙認していたのか、あるいは気づいていなかったのか、その実態は明らかではない。また、秀吉が伴天連追放令を発令した背景の一つとして、日本人奴隷の人身売買問題に対する強い憤りがあったとされており 31 、南蛮貿易に深く関与していた晴信のようなキリシタン大名が、この問題にどのように関わっていたのか、あるいは秀吉の政策にどう対応したのかという点も、当時の状況を理解する上で重要な論点となる。

4.3. 文禄・慶長の役

豊臣秀吉による天下統一後、その矛先は海外へと向けられ、文禄元年(1592年)から慶長3年(1598年)にかけて、二度にわたる朝鮮出兵(文禄・慶長の役)が行われた。有馬晴信もまた、この大規模な対外戦争に九州の大名の一人として動員された。

史料によれば、晴信は同じくキリシタン大名であった小西行長の指揮する一番隊に属し、約2,000の兵を率いて朝鮮半島へ渡海した 5 。そして、朝鮮各地での戦闘において軍功をあげたと伝えられている 33 。具体的な戦功に関する詳細な記録は、提供された資料からは多くを見出すことはできないものの、この朝鮮出兵への参加は、晴信にとっていくつかの重要な経験をもたらしたと考えられる。

まず、キリシタン大名として知られる小西行長の配下として参陣したことは、他のキリシタン大名との連携を深める機会となった可能性がある。また、大規模な軍事行動への参加は、晴信自身の軍事指揮官としての能力や経験値を高め、さらには朝鮮半島や明といった東アジアの国際情勢に対する認識を新たにする契機となったかもしれない。特に、この朝鮮出兵の際に学んだとされる築城技術は、帰国後に彼が取り組んだ原城の大規模な改修工事に活かされたと指摘されている 18 。この原城は、後に島原の乱において一揆軍の最後の拠点となる城である。

一方で、朝鮮出兵は多くの大名にとって多大な軍役負担と人的・経済的損失を強いるものであり、有馬氏もまたその例外ではなかったであろう。この役を通じて他の大名との間にどのような関係が構築され、あるいは悪化したのかという点も、その後の関ヶ原の戦いにおける晴信の動向を理解する上で考慮すべき要素となる。

4.4. 関ヶ原の戦い

慶長3年(1598年)の豊臣秀吉の死後、豊臣政権内部では対立が先鋭化し、やがて天下分け目の戦いである関ヶ原の戦い(慶長5年・1600年)へと発展する。この全国規模の内乱において、有馬晴信もまた、自家の存亡を賭けた重大な岐路に立たされた。

当初、晴信は石田三成方の西軍を支持する姿勢を見せていたとされる。しかし、実際には戦闘には直接参加せず、戦況を慎重に見極めていたようである 5 。そして、関ヶ原における本戦で西軍が敗北したとの報を受けると、速やかに東軍の徳川家康方に転じ、その忠誠の証として、かつて朝鮮出兵で同じ陣営に属した小西行長の居城であった宇土城(熊本県宇土市)を攻撃した 5 。この功績により、晴信は徳川家康から所領の安堵を認められ、肥前日野江4万石の領主としての地位を維持することに成功した 7 。

西軍から東軍への寝返りという行動は、関ヶ原の戦いに際して多くの大名に見られたものであり、自領の安堵と家名の存続を最優先課題とする戦国武将の現実的かつ合理的な判断であったと言える。かつての主君であり、同じキリシタン大名でもあった小西行長の危機に際して、その旧領を攻撃するという行為は、非情な選択にも見えるが、それこそが戦国乱世の厳しさであり、生き残りをかけた大名の宿命であった。

この寝返りの具体的な時期や、徳川家康との間にどのような事前の交渉や密約が存在したのかについては、詳細な記録は乏しい。しかし、家康が西軍諸将に対して周到な調略を行っていたことは知られており 35 、晴信もその対象の一人であった可能性は否定できない。この関ヶ原における的確な状況判断と迅速な行動転換は、結果として有馬氏を改易の危機から救い、徳川政権下での存続を可能にした。しかし、この時得たはずの家康からの信頼が、後の岡本大八事件において、いかに脆く崩れ去るものであったかは、晴信の悲劇的な運命を暗示しているかのようである。

5. ノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件(マードレ・デ・デウス号事件)

関ヶ原の戦いを経て徳川の世が到来し、有馬晴信も所領を安堵され、一時は安定したかに見えた。しかし、慶長年間後半に入ると、彼の運命を大きく揺るがす一連の事件が発生する。その発端となったのが、ノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件(マードレ・デ・デウス号事件とも呼ばれる)である。

5.1. 事件の背景

この事件の直接的な引き金となったのは、慶長13年(1608年)、有馬晴信が派遣した朱印船がポルトガル領マカオに寄港した際に発生した騒擾事件であった 20 。この時、晴信配下の日本人船員が、ポルトガル船マードレ・デ・デウス号の船員らと取引を巡って争いを起こし、マカオのカピタン・モール(総司令官)であったアンドレ・ペソアがこれを鎮圧した。その結果、晴信側の水夫に約60名もの死者が出るという事態に至った(マカオ朱印船騒擾事件)。

朱印船貿易を積極的に行い、海外との交易に大きな関心を寄せていた晴信にとって、マカオは重要な寄港地であり、そこでのこのような大規模な紛争と多数の犠牲者の発生は、到底看過できない問題であった。このマカオでの事件は、当時の東アジアの交易ルートにおける日本側の進出と、既存のポルトガル側の権益との間に潜在していた緊張関係が顕在化したものと捉えることができる。

5.2. 事件の経緯と有馬晴信の関与

マカオでの騒擾事件の翌年、慶長14年(1609年、史料によっては1610年とも 18 )、アンドレ・ペソア自身が司令官としてノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号(マードレ・デ・デウス号)で長崎に来航した。ペソアはマカオでの事件について弁明する意向であったが、当時の長崎奉行であった長谷川藤広は、ポルトガルとの交易が縮小することを恐れ、事件の真相を幕府に詳しく報告することを避けようとした。このため、藤広とペソアの関係は悪化した 20 。

このような状況下で、長谷川藤広は、マカオでの一件に憤慨し報復の機会をうかがっていた有馬晴信を唆し、徳川家康に対してペソアの捕縛と商船の捕獲を願い出るよう仕向けた 20 。家康は、当時スペインやオランダとの新たな交易ルートの開拓も視野に入れており、ポルトガルに対する牽制の意味も込めてか、この晴信の請願を許可した。

家康の許可を得た晴信は、慶長14年12月(西暦1610年1月)、長崎港外において、アンドレ・ペソアが乗船するノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号に対して攻撃を開始した。数日間にわたる戦闘の末、同船は炎上し、最終的にはペソア自身が船の火薬庫に火を放ち爆沈したとされている 18 。

この一連の行動において、晴信は単独で判断したのではなく、長崎奉行である長谷川藤広の教唆と、最高権力者である徳川家康の許可という、幕府の公的な承認を得ていた点が重要である。これは、事件が晴信個人の私怨による報復という側面だけでなく、幕府の対ポルトガル政策や、長崎における貿易の主導権を巡る藤広の思惑などが複雑に絡み合った結果であったことを示している。晴信自身も、マカオでの恨みを晴らすという動機に加え、この働きによって幕府からの恩賞を得て、かつての失地回復に繋げたいという期待を抱いていた可能性が高い。

5.3. 事件の影響

ノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号の撃沈は、多方面に大きな影響を及ぼした。まず、日葡貿易は深刻な打撃を受け、ポルトガル船の日本来航が一時的に途絶え、生糸などの重要な輸入品の供給が滞った 20 。また、長年にわたり良好な関係を築いてきたイエズス会との関係も、この事件を境に悪化することになった 18 。これは、晴信がそれまで享受してきたイエズス会を通じた情報面や外交面での支援を弱体化させ、彼の政治的立場をより脆弱なものにしたと考えられる。

徳川家康は、表向き晴信の行動を賞賛したものの、この事件の恩賞を巡る問題が、結果的に晴信の運命を暗転させる岡本大八事件へと繋がっていくことになる 18 。さらに、事件の処理を巡って、晴信と長崎奉行・長谷川藤広との間の対立は決定的なものとなり、両者は「不倶戴天の敵」とまで言われる関係になった 20 。

この事件は、単に有馬晴信個人の運命を左右しただけでなく、近世初頭の日本の対外政策やキリスト教界の動向にも影響を与えた重要な転換点であったと言える。ポルトガル貿易の一時的な停滞は、オランダやイギリスといった他のヨーロッパ諸国の対日貿易参入を間接的に促す一因となった可能性も指摘されている 39 。

6. 岡本大八事件と晴信の最期

ノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件は、有馬晴信の人生における一つの頂点であったと同時に、彼の没落への序章でもあった。この事件の恩賞を巡る問題から、岡本大八事件という疑獄事件が発生し、晴信は一気に失脚し、悲劇的な最期を迎えることになる。

6.1. 事件の原因と背景

岡本大八事件の直接的な原因は、有馬晴信がノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件の恩賞として、かつて龍造寺氏などとの争いで失った旧領(肥前国の藤津・杵島・彼杵の三郡など)の回復を強く望んでいたこと、そしてその心理に巧みに付け込んだ人物がいたことであった 18 。

その人物とは、徳川家康の側近であった本多正純の家臣、岡本大八である。大八自身もキリシタンであり、洗礼名はパウロであったとされている 39 。大八は晴信に接近し、「今回の働きに対する恩賞として、家康公は旧領三郡を晴信殿に与えるおつもりである。自分が本多正純様を通じてその取り計らいをする」と虚偽を語り、その運動資金として晴信から6000両とも言われる多額の賄賂を詐取した 39 。大八は事を巧妙に進めるため、家康の朱印状(花押付きの公文書)まで偽造したと伝えられている 39 。

この事件の背景には、ノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件以降、晴信と長崎奉行・長谷川藤広との間に深刻な対立が生じていたことも無視できない。晴信は藤広に対して強い不満と敵意を抱いており、ある時「次は藤広を沈めてやる」と口走ったことがあったという 20 。この発言が、後に晴信にとって命取りとなる。

晴信が岡本大八のような人物の甘言に乗せられた背景には、旧領回復への並々ならぬ執着があった。これは単なる領土欲というよりも、かつての有馬氏の勢威を取り戻し、家名の威信を回復したいという強い願いの表れであったのかもしれない。また、大八自身がキリシタンであったことが、同じ信仰を持つ晴信の警戒心を解き、彼を信用させる一因となった可能性も考えられる。この事件は、単なる一役人の収賄事件という枠を超え、成立期にあった江戸幕府内部の権力構造や、キリシタン勢力に対する幕府の潜在的な警戒感を浮き彫りにするものであった。

6.2. 事件の露見と晴信の失脚

岡本大八から旧領回復の確約を得たものの、いつまで経っても幕府からの正式な沙汰がないことを不審に思った有馬晴信は、ついに本多正純に直接問い合わせた。これにより、大八の詐欺行為が露見することとなった 39 。

事態を重く見た幕府は岡本大八を捕縛し、厳しい詮議を行った。拷問に耐えかねた大八は、賄賂を詐取したことや朱印状を偽造したことを自白した。しかし、それだけに留まらず、自らの罪を少しでも軽くしようとしたのか、「有馬晴信は長崎奉行の長谷川藤広を暗殺しようと計画している」という衝撃的な内容を供述したのである 4 。

この供述を受け、幕府は晴信をも召喚し、大八と対決させた。その場で晴信は、藤広に対する害意を抱いていたことを認めてしまったとされる。これが決定打となり、慶長17年(1612年)3月、晴信は甲斐国初鹿野(現在の山梨県甲州市大和町初鹿野)へ配流の身となった 4 。

長谷川藤広暗殺計画の具体的な内容や証拠については、岡本大八の供述が主な根拠であり、客観的な裏付けに乏しい面もある。しかし、晴信が藤広に対して強い敵意を抱いていたことは事実であり、その不用意な発言や、旧領回復への焦りが、結果として自らを窮地に追い込むことになった。幕府、特に徳川家康は、この事件をキリシタン大名の影響力を削ぎ、禁教政策を一層強化するための好機と捉えた可能性が高い 39 。晴信の失脚は、他のキリシタン大名に対する見せしめとしての意味合いも持っていたのかもしれない。

6.3. 晴信の最期

甲斐国初鹿野での配流生活も長くは続かなかった。岡本大八が火刑に処せられた後、有馬晴信にも死罪が命じられた。しかし、熱心なキリシタンであった晴信は、武士の習わしである自害(切腹)をキリスト教の教義に反するとして断固として拒否した。そして、慶長17年5月7日(西暦1612年6月5日)、妻ジュスタらが見守る中、家臣の手によって首を打たれ、その波乱に満ちた45年(あるいは46年)の生涯を閉じた 2 。

最期まで自らの信仰を貫いた晴信の姿は、彼のキリスト教への帰依が、単なる政治的手段や一時の流行に留まらなかったことを雄弁に物語っている。自害を拒否したという選択は、当時の武士の価値観からすれば異例のことであり、彼がキリシタンとしてのアイデンティティをいかに強く意識していたかを示すものであった。

晴信の死後、仏としての霊名「晴信院殿迷誉宗転大禅定門」が贈られている 2 。彼の謫居の地であり、最期の場所となった山梨県甲州市大和町初鹿野には、現在も「有馬晴信謫居の跡」の碑が建てられ、その生涯を偲ばせている 43 。また、没後400年にあたる2012年には、かつての所領であった有馬の地で、キリスト教の形式による追悼ミサが執り行われたという記録もある 45 。

有馬晴信の死は、江戸幕府によるキリシタン大名への厳しい姿勢を象徴する出来事であり、その後の禁教政策が一層強化される一つの契機となった 39 。彼の死が、旧領民や他のキリシタンたちにどのような影響を与えたのか、絶望感を与えたのか、あるいは信仰の潜伏化を促し、後の抵抗運動への伏線となったのか、という点も考察すべき重要な論点である。

7. 有馬氏のその後とキリシタン弾圧

有馬晴信の死は、彼個人の悲劇に終わらず、その後の有馬氏の運命、そして旧有馬領におけるキリシタンの状況に大きな影響を及ぼした。江戸幕府による禁教政策が本格化する中で、有馬の地は新たな苦難の時代を迎えることになる。

7.1. 有馬直純の家督相続と動向

父・晴信が岡本大八事件に連座して死罪となったにもかかわらず、その嫡男であった有馬直純は、幸運にも連座を免れ、家督と所領(肥前日野江藩4万石)の相続を認められた 4 。この背景には、直純が徳川家康の養女(実際には曾孫にあたる)国姫を正室としていたという、徳川家との姻戚関係が大きく作用したと考えられている 18 。

しかし、家督を相続した直純が選んだ道は、父・晴信とは全く対照的なものであった。彼は幕府の意向に従い、速やかにキリスト教を棄教し、領内におけるキリシタン弾圧の先頭に立ったのである。宣教師を追放し、教会を破壊し、領民に対しても棄教を厳しく迫った 18 。

だが、晴信の時代に深く根を下ろしていたキリスト教信仰は容易には根絶できなかった。各地でコンフラリア(キリスト教の信徒組織) 10 を中心とした抵抗が見られ、弾圧は思うように進まなかったとされる 18 。このような状況は、幕府からのさらなる嫌疑を招きかねないものであった。追い詰められた直純は、父・晴信と継室ジュスタの間に生まれた二人の異母弟、フランシスコとマティアス(日本名では富蘭、於松とも伝えられる 4 )を、幕府への忠誠を示すために殺害したのではないかという嫌疑も持たれている 4 。イエズス会の年報には、直純がさらなる嫌疑を恐れて異母弟2人を殺害したとの記述があり、これが富蘭と於松を指すのではないかと推測されている 4 。

結局、慶長19年(1614年)、直純は自ら幕府に国替えを願い出て、日向国延岡藩(当時の呼称は縣藩)5万3千石へと転封された 13 。この転封の背景には、キリシタン弾圧に対する良心の呵責 48 や、領内統治の困難さがあったのかもしれない。注目すべきは、この転封の際に、直純に従わずに武士の身分を捨てて農民となり、信仰を守るために有馬の地に残ることを選んだ家臣も少なくなかったという事実である 18 。これは、晴信の時代からのキリシタン信仰が、家臣層にまで深く浸透していたことを示している。

直純の行動は、徳川幕府という強大な権力と、厳しさを増す禁教政策の中で、何よりもまず家名と所領を維持するための苦渋に満ちた選択であったと言えよう。父とは異なる道を選んだ彼の行動は、時代の大きな転換期における地方領主の過酷な現実を反映している。

7.2. 晴信の妻・菊亭ジュスタ

有馬晴信の妻の一人であり、彼の最期を看取ったとされる女性が、菊亭ジュスタ(洗礼名)である。彼女の出自は非常に高貴で、公卿の中山親綱(権大納言)の娘であり、後陽成天皇の正室(中和門院)の妹であったと伝えられている 50 。ジュスタは初め、同じく公家の今出川(菊亭)季持に嫁いだが、夫と死別し寡婦となった後、慶長4年(1599年)にキリシタン大名・小西行長の計らいによって有馬晴信と再婚した 50 。

晴信との間には5人の子供がいたとされ 51 、その中には後に直純によって殺害されたと疑われる富蘭や於松、そして甲州の地侍・有賀善左衛門に嫁いだ娘などが含まれていたと考えられる 3 。

晴信が岡本大八事件に連座し、甲斐国で処刑される際には、ジュスタは夫に付き添い、罪の痛悔を勧め、キリシタンとしての安らかな最期を迎えられるよう献身的に支えたと記録されている 18 。

晴信の死後、ジュスタは3人の娘を伴って京都に戻り、実家である菊亭家(中山家から菊亭家へ養子に入った経緯があるか、あるいは菊亭家と密接な関係にあったか)に身を寄せたとされる。そして、禁教下の厳しい状況の中にあっても信仰を守り続け、慶安2年(1649年)にその生涯を閉じた 50 。

現在、京都市上京区にある廬山寺には、「慈徳院殿長岳慶寺大姉」という法名が刻まれたジュスタの墓と伝えられるものがあり、同寺の過去帳には「菊亭右大臣経季母君」との記載があるという 50 。この「菊亭右大臣経季母君」という記述がジュスタ本人を指すのか、あるいは彼女の娘が経季の母となったことを意味するのかは、さらなる検討を要するが、彼女が菊亭家と深い関わりを持ち続けたことは確かであろう。

ジュスタの生涯は、戦国時代から江戸初期にかけての激動の時代を、高い身分にありながらもキリスト教信仰と共に生きた一人の女性の姿を伝えている。彼女の出自や宮中との繋がりが、晴信の政治活動やキリスト教保護政策に何らかの影響を与えた可能性については、史料的な裏付けは乏しいものの、興味深い視点である。また、晴信の死後、禁教下の京都で彼女がどのように信仰を維持し、生活を送ったのか、その詳細な記録は、当時のキリシタンの生き様を知る上で貴重な手がかりとなるであろう。菊亭家との関係が、彼女の身の安全や信仰生活の継続に一定の役割を果たしたことは想像に難くない。

7.3. 旧有馬領におけるキリシタンの状況と島原の乱への影響

有馬直純が日向延岡へ転封となった後、旧有馬領である島原半島は一時的に幕府の直轄領(天領)となった。しかし、元和2年(1616年)、大和五条から松倉豊後守重政が新たな領主として入封する 18 。この松倉氏の統治が、島原の地に未曾有の悲劇をもたらすことになる。

松倉重政は、当初は領内のキリシタンに対して比較的寛容な態度を取っていたとも言われるが、幕府の禁教政策が強化されるにつれて、厳しい弾圧へと方針を転換した。彼は新たな居城として壮大な島原城を築城したが 18 、そのための過酷な年貢の取り立てや賦役は領民を極度に疲弊させた。さらに、キリシタンに対する弾圧は凄惨を極め、棄教しない者に対しては雲仙地獄の熱湯を用いた拷問や、額に十字の焼き印を押すといった残虐な手段が用いられたと記録されている 53 。このような松倉氏の圧政は、領民の生活を根底から脅かし、深い怨嗟の声を生んだ 18 。

一方で、有馬晴信の時代に隆盛を誇ったキリスト教の信仰は、その後の厳しい弾圧下にあっても完全には消え去ることなく、多くの人々によって密かに受け継がれていた。江戸初期の有馬領では、「コンフラリア」と呼ばれるキリシタンの信徒組織が、相互扶助や信仰の秘匿・伝承のための共同体として機能し、潜伏キリシタンたちの精神的な支えとなっていた 10 。これらの組織は、洗礼を授ける「水方」や教会暦を伝える役割を担う者を定め、共同で祈りを捧げるなどして、禁教下での信仰生活を維持しようと努めていた 59 。

このような松倉氏による過酷な圧政と、領民の間に根強く残るキリシタン信仰という二つの要素が複雑に絡み合い、ついに寛永14年(1637年)、大規模な農民一揆である島原・天草一揆(島原の乱)が勃発する大きな要因となった 18 。この一揆には、かつての有馬氏の家臣であった者や、晴信時代のキリスト教の記憶を持つ人々が少なからず参加した可能性が高い。有馬晴信の統治と彼が育んだ信仰の遺産が、数十年後、形を変えて松倉氏の圧政に対する大規模な抵抗運動へと繋がったと見ることもできるだろう。コンフラリアの具体的な活動内容や組織の実態、そして島原の乱における役割を詳細に明らかにすることは、禁教下における信仰継承の様相と、民衆の抵抗エネルギーの源泉を理解する上で、極めて重要な研究課題である。

8. 有馬晴信の歴史的評価

有馬晴信は、その劇的な生涯と悲劇的な最期から、歴史家や研究者の間で様々な角度から評価されてきた。同時代の宣教師による記録と、後世の歴史研究における評価を概観することで、彼の人物像と歴史的意義をより深く理解することができる。

8.1. 同時代の宣教師による評価

有馬晴信に関する同時代史料として最も重要なものの一つが、ルイス・フロイスをはじめとするイエズス会宣教師たちが残した記録である 11 。これらの記録には、晴信のキリスト教への改宗の経緯、領内での教会やセミナリオへの保護、そして彼が関与した様々な事件についての記述が含まれている。

宣教師たちの記録によれば、晴信は当初キリスト教に対して懐疑的、あるいは排斥的であったが、ヴァリニャーノとの出会いや龍造寺氏からの軍事的脅威などを背景に改宗し、その後は熱心な信者となったと描かれていることが多い 14 。彼らは、晴信の信仰の深さや、伴天連追放令下での宣教師保護といった行動を高く評価している。

しかし、これらの宣教師による記録を読む際には、いくつかの留意点がある。まず、彼らはキリスト教布教という明確な目的を持って日本に来ており、その記録は布教の成果や困難さを本国やローマ教皇庁に報告するためのものであった。したがって、キリシタン大名の信仰や教会への貢献を強調する傾向があり、必ずしも客観的な視点からのみ描かれているわけではない 70 。晴信の政治的判断や武将としての能力、あるいは領国経営の実態については、宣教師たちの関心の度合いや、彼らが得られた情報の範囲によって記述の濃淡が生じている可能性がある。

それでもなお、宣教師たちの記録は、当時の日本の社会や文化、そして有馬晴信という人物のキリシタンとしての側面を理解する上で、他に代えがたい貴重な情報源であることに変わりはない。これらの記録を、日本側の史料や考古学的発見などと丹念に照合し、批判的に読み解くことで、より多角的で客観的な晴信像に迫ることができるであろう。宣教師たちが晴信のどのような点に期待を寄せ、またどのような点に失望や懸念を抱いたのかを分析することは、当時のイエズス会の対日戦略や、キリシタン大名と宣教師との間の複雑な関係性を理解する上で、非常に有益な視点を提供する。

8.2. 後世の歴史研究における評価

後世の歴史研究において、有馬晴信は、キリシタン大名として、また戦国時代末期から江戸時代初期にかけての九州の激動期を生きた一人の武将として、その両面から多角的に評価されている 2 。

彼の生涯は、信仰と現実政治の間での葛藤、そして最終的には幕藩体制確立期におけるキリシタンへの厳しい政策の犠牲となった悲劇として捉えられることが多い。特に、岡本大八事件に連座して処刑されたという結末は、江戸幕府による禁教政策の強化を象徴する出来事として、歴史書に記されている 2 。

近年の研究においては、単に「悲劇のキリシタン大名」という側面だけでなく、彼の信仰の実像、当時の複雑な国際情勢の中で展開された外交政策(特に南蛮貿易を通じた情報収集や経済的利益の追求)、そして領国経営の実態などについて、より詳細かつ多角的な分析が進められている。例えば、彼の外交政策が、どの程度純粋な信仰心と結びついていたのか、あるいはそれとは独立した現実的な政治判断に基づいていたのかという点は、依然として議論の対象となっている。また、彼の統治下における有馬領の経済的・文化的発展の実態や、それが領民の生活にどのような影響を与えたのかについても、さらなる研究の余地が残されている。

さらに、有馬晴信の統治と信仰の遺産が、彼の死後、旧有馬領で発生した島原の乱に間接的にどのような影響を与えたのかという視点も、彼の長期的な歴史的影響を考える上で重要である。彼の時代に育まれたキリスト教文化や、それに対する領民の意識が、後の松倉氏の圧政に対する抵抗の精神的基盤の一つとなった可能性は否定できない。

有馬晴信の評価は、今後も新たな史料の発見や研究視点の深化によって、より豊かなものになっていくことが期待される。

9. 結論

有馬晴信の生涯は、戦国時代の終焉から江戸幕府による全国統一へと向かう、日本史における大きな転換期と深く結びついている。肥前国の一地方領主として生まれた彼は、龍造寺氏や島津氏といった強大な勢力に囲まれながらも、巧みな外交と軍事行動、そしてキリスト教という新たな価値観との出会いを通じて、自家の存続と発展を図ろうとした。

彼のキリスト教への改宗は、当初は政治的・経済的な動機が強かった可能性も否定できないが、その後の伴天連追放令下での宣教師保護や、最期における自害の拒否といった行動は、彼の信仰が真摯なものであったことを示唆している。天正遣欧使節の派遣や、領内におけるセミナリオ・コレジオの設立支援は、彼の国際的な視野の広さと文化的な関心の高さを示しており、有馬の地を当時の日本における西欧文化受容の先進地域の一つへと押し上げた。

しかし、その信仰と国際的な繋がりは、中央集権化と鎖国体制へと向かう江戸幕府の政策とは相容れないものであった。ノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件、そしてそれに続く岡本大八事件は、晴信を悲劇的な最期へと追い込み、彼の死はキリシタン大名時代の終焉と、その後の厳しい禁教時代の到来を象徴する出来事となった。

有馬晴信の選択と運命は、その後の日本の社会や宗教に複雑な影響を与えた。彼が庇護したキリスト教の信仰は、その後の弾圧にもかかわらず、島原半島をはじめとする地域で潜伏キリシタンとして受け継がれ、独自の文化を育んだ。そして、皮肉なことに、彼の死後にその旧領を治めた松倉氏の圧政は、晴信の時代に培われたキリスト教信仰の記憶と結びつき、大規模な島原・天草一揆の一因となった。

有馬晴信は、信仰と権力、伝統と革新、そして国内政治と国際関係の狭間で揺れ動き、激動の時代を駆け抜けた人物であった。彼の生涯を詳細に検証することは、戦国末期から江戸初期にかけての日本の歴史的特質と、その中で生きた人々の多様な姿を理解する上で、依然として重要な意義を持つと言えよう。

引用文献

- ありまはるのぶ【有馬晴信】 | あ - 学研キッズネット https://kids.gakken.co.jp/jiten/dictionary01100725/

- 有馬 晴信 https://www.lib.city.tsuru.yamanashi.jp/contents/history/another/jinmei/harunobu.htm

- 有馬晴信とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E4%BF%A1

- 有馬晴信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E4%BF%A1

- 肥前有馬氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E5%89%8D%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%B0%8F

- 有馬義貞 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E7%BE%A9%E8%B2%9E

- 有马晴信- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E4%BF%A1

- 有馬晴信の謫居/自害の跡(山梨県) https://jh.irukamo.com/arimaharunobutakkyo/

- 大村純忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%91%E7%B4%94%E5%BF%A0

- キリスト教の伝来と繁栄の時代 | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) https://oratio.jp/monogatari/monogatari-01

- 日野江城跡 | 「おらしょ-こころ旅」(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) https://oratio.jp/p_resource/hinoejoato

- キリシタン大名 大村純忠 - 長崎県大村市 歴史ページ https://b.omuranavi.jp/history/christ.html

- 有馬晴信(アリマハルノブ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E4%BF%A1-28086

- 「いま甦る、キリシタン史の光と影。」 第5話キリシタン大名としての ... https://christian-nagasaki.jp/stories/5.html

- 有馬晴信のキリシタン語り物 『日本に奇跡的に現れた十字架の事』 https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/1901/files/I3703.pdf

- 日本キリシタン史 http://w01.tp1.jp/~sr20175058/nihon-kirisitan-histry/nihonkirisitanshi.html

- 長崎県文化観光推進地域計画 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/bunkakanko/pdf/94041601_14.pdf

- 「いま甦る、キリシタン史の光と影。」 第6話有馬氏の失脚、 キリシタン弾圧 https://christian-nagasaki.jp/stories/6.html

- 長崎キリシタン史 https://www.nagasaki-tabinet.com/downloads/media/15319

- ノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%82%B5%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%8B%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%80%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B5%E5%8F%B7%E4%BA%8B%E4%BB%B6

- 天正遣欧少年使節 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%AD%A3%E9%81%A3%E6%AC%A7%E5%B0%91%E5%B9%B4%E4%BD%BF%E7%AF%80

- ‑ポルトガルでの天正遣欧少年使節 ‑ - 大分大学学術情報リポジトリ https://our.repo.nii.ac.jp/record/2012324/files/kokusui_kiyo_01_08.pdf

- 通商交渉に夢をかける徳川家康と 夢ついえた伊達政宗 - 御宿町 https://www.town.onjuku.chiba.jp/content/files/sangyoukankouka/kokusai/tokugawaieyasu.pdf

- 慶長遣欧使節、ペトロ岐部 - 海上交易の世界と歴史 - FC2 http://koekisi.web.fc2.com/column2/page050.html

- 沖田畷の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%94%B0%E7%95%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 【陣触れ】決戦に備えよ(2023年03月) | 「ニッポン城めぐり」運営ブログ https://ameblo.jp/cmeg/entry-12789540885.html

- 島津義弘の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38344/

- 【戦国時代の境界大名】有馬氏――内憂外患を周辺大勢力の力で ... https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/18/180000

- www.touken-world.jp https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/arima-harunobu/#:~:text=%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89%E3%81%AE%E5%AE%B6%E8%87%A3%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E4%BF%A1,-%E9%BE%8D%E9%80%A0%E5%AF%BA%E6%B0%8F%E3%82%92&text=%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%80%81%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E6%B0%8F%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%81%AB,%E5%AE%B6%E8%87%A3%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&text=%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%A8%E3%81%AB,%E5%85%B5%E3%82%92%E9%80%A3%E3%82%8C%E3%81%A6%E5%8F%82%E6%88%A6%E3%80%82

- 1587年 – 89年 九州征伐 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1587/

- 「朝鮮出兵」で秀吉が心に抱いていた"真の狙い" なぜ実行しようとした?キリスト教との関係 https://toyokeizai.net/articles/-/702866?display=b

- 文禄・慶長 : 日本軍の合戦・進軍 - 肥前名護屋城 http://hizen-nagoya.jp/bunroku_keicho/kassen.html

- 文禄・慶長の役|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=495

- 日野江城 - 戦国有馬氏の居城 http://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kyushu/hinoe.j/hinoe.j.html

- 関ヶ原の戦いは「裏切り者を見抜く」教科書だ 「友人、部下、同僚」こんな人物は要注意! | リーダーシップ・教養・資格・スキル | 東洋経済オンライン https://toyokeizai.net/articles/-/140272?display=b

- 関ヶ原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- ノサ・セニョーラ・ダ・グラサ号事件 - 境界線上のホライゾンまとめ@ ウィキ https://w.atwiki.jp/genesis-ticket/pages/1010.html

- ノッサ・セニョーラ・ダ・グラッサ号事件(ノッサ・セニョーラ・ダ・グラッサごうじけん) - ヒストリスト https://www.historist.jp/word_j_no/entry/036263/

- 岡本大八事件 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%85%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6

- 岡本大八事件と有馬晴信 | 株式会社カルチャー・プロ https://www.culture-pro.co.jp/2022/06/17/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%85%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%A8%E6%9C%89%E9%A6%AC%E6%99%B4%E4%BF%A1/

- スペインの対日戦略と家康・政宗の外交 https://tohoku.repo.nii.ac.jp/record/50972/files/Hirakawa-Arata-2010-Tour01-102.pdf

- 岡本大八事件(オカモトダイハチジケン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B2%A1%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%85%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6-451376

- 【有馬晴信謫居の跡】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_19305af2170020912/

- 山梨編 有馬晴信 謫居の地|sayuri - note https://note.com/sayuri95/n/n7447a377bf0b

- 有馬晴信 命日ミサ2012-6 http://festivitas.web.fc2.com/harunobu-meinitimisa-2012-6.htm

- 肥前有馬氏の足跡を追って① 【丸岡城】(2022/5/1訪問)|ひとみ - note https://note.com/tai_yuka/n/n5f98799f8af1

- 有家の殉教地 - Laudate | キリシタンゆかりの地をたずねて https://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20090515_ariie.php

- 有馬家を救った徳川の姫~国姫(栄寿院)について (その2)|ひとみ/肥前歴史研究家 - note https://note.com/tai_yuka/n/n0e765d772588

- 雲仙の殉教者 - Laudate | キリシタンゆかりの地をたずねて https://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20090914_unzenjyunkyo.php

- 京都教区内キリシタン遺跡(京都市内) https://kyoto.catholic.jp/christan/iseki/isekiab.html

- Laudate | 日本キリシタン物語 - 女子パウロ会 https://www.pauline.or.jp/kirishitanstory/kirishitanstory14.php

- 日本のキリシタン巡礼キリシタン巡礼センター - cybersuds http://www.cybersuds.co.jp/ge/christ/kyoto.htm

- 世界遺産(長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産) | 修学旅行特集 - 長崎市公式観光サイト https://www.at-nagasaki.jp/education/article/learning/church

- 島原の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 西南学院大学博物館 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/wp-content/uploads/2009/publish/09shin.pdf

- シンポジウム「島原城に隠された4万石大名 松倉重政の戦略」|イベントカレンダー https://www.shimakanren.com/relax/event/detail.php?id=2572

- ふるさと再発見「初代島原藩主 松倉重政(生年不詳~1630年)」 https://www.city.shimabara.lg.jp/kanko/page17303.html

- キリシタン史 江戸初期の大迫害 https://www.collegium.or.jp/~take/christi/rekisi3.html

- 長崎新キリシタン紀行-vol.3 弾圧と日本人の信仰心 - ながさき旅ネット https://www.nagasaki-tabinet.com/feature/shin-kirishitan/3

- 【中学歴史】「南蛮貿易の中止と鎖国の完成」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-2968/lessons-2983/point-2/

- 天正少年遣欧使節 - Laudate | 日本のカトリック教会の歴史 https://www.pauline.or.jp/historyofchurches/history02.php

- 完訳フロイス日本史⑫ キリシタン弾圧と信仰の決意 大村純忠・有馬晴信篇Ⅳ - 中央公論新社 https://www.chuko.co.jp/bunko/2000/12/203591.html

- 完訳 フロイス日本史 大村純忠・有馬晴信篇(合本) - 中央公論新社 https://www.chuko.co.jp/ebook/2023/10/518666.html

- 『フロイスの日本史』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/5101248

- 完訳フロイス日本史(1(織田信長篇 1)) 将軍義輝の最期および自由都市堺 (中公文庫) - 楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/1124945/

- イエズス会宣教師の渡来から鎖国まで - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~aki141/nanbannjin.pdf

- 天草下島北東地区・御領におけるキリシタン教会と信徒組織(コンフラリア)の成立と衰退・消滅 https://note.com/shigetaka_takada/n/n28033db365ee

- 幕藩体制の成立と大村藩 - 大村市 https://www.city.omura.nagasaki.jp/rekishi/kyoiku/shishi/omurashishi/dai3kan/documents/001-012_dai3-1syou.pdf

- まえがき - ハロー通訳アカデミー https://hello.ac/historytext.pdf

- 16-19世紀日本におけるキリシタンの受容・禁制・潜伏 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/235263816.pdf

- それなりの戦国大名家は合戦で負けても滅亡しない(ことが多い) - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2022/11/14/100349

- 戦国期肥前有馬氏の勢力伸長と由緒主張 - 東京都市大学 https://www.tcu.ac.jp/tcucms/wp-content/uploads/2022/06/TCU_kiyo_Vol15_2022_04_marushima.pdf

- もれた十字架 https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/record/2054/files/KJ00004571241.pdf

- 島原の乱 - 関西大学学術リポジトリ https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/record/5389/files/KU-1100SS-20090731-04.pdf

- BURAKU - マイノリティーの声(VOM) http://vom.social/page2.html