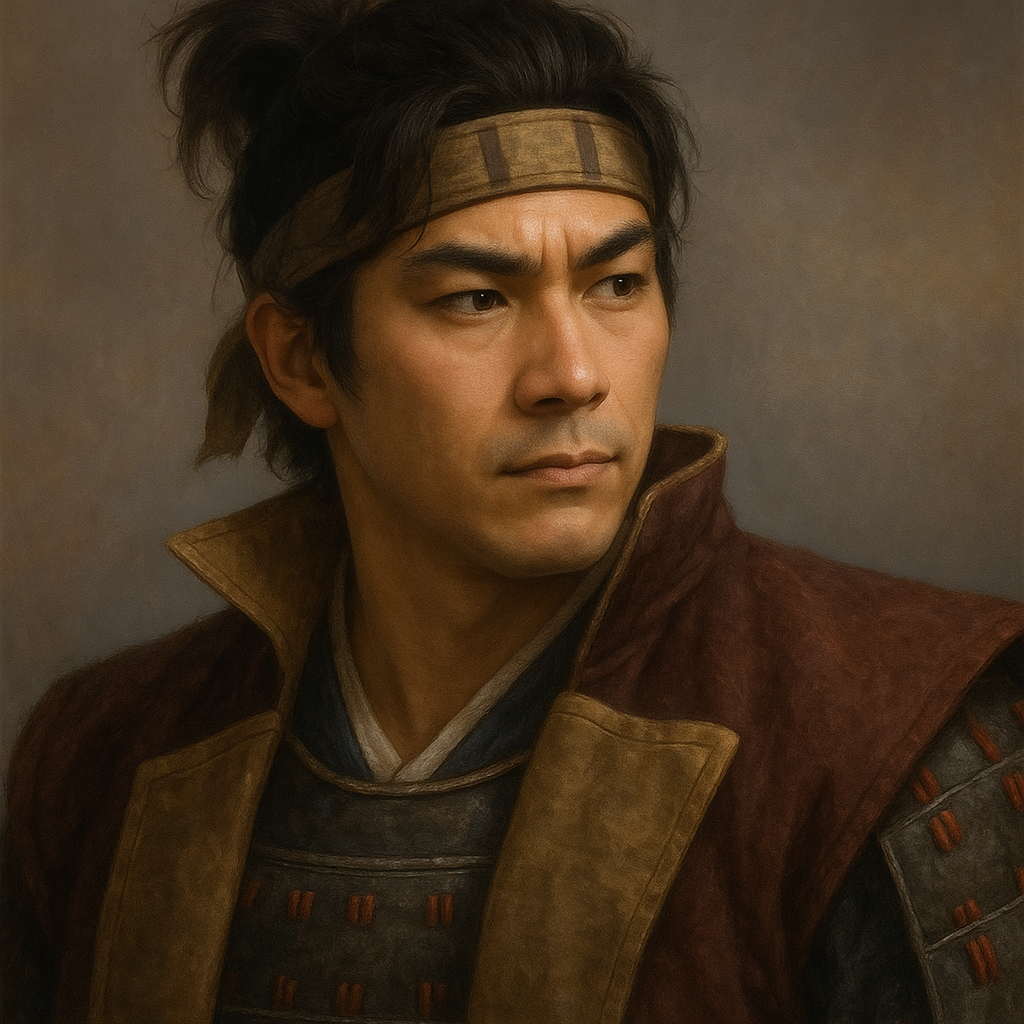

望月六郎

望月六郎は真田十勇士の一人。火薬術に長けた忍者として創作されたが、望月卯左衛門幸忠が史実のモデルの可能性。大坂の陣で活躍したとされる。

日本の戦国時代における望月六郎の実像と伝承:真田十勇士の視点から

1. はじめに

本報告書は、日本の戦国時代から江戸時代初期にかけての人物として、特に真田幸村(信繁)に仕えたとされる「望月六郎」という人物に着目し、その実像と虚像を多角的に検証することを目的とする。調査範囲は、史料における言及、真田十勇士の一員としての伝承、関連する望月氏や滋野一族の背景、そして立川文庫などの創作物が人物像形成に与えた影響に及ぶ。なお、本報告書では同姓同名の現代の映画監督など 1 は対象外とする。

望月六郎は、真田十勇士という人気の高いキャラクター群の一員として、その名は広く知られている。しかしながら、その実在性や具体的な事績については、史実と創作が混淆しており、詳細な検証が求められる。この錯綜した情報を整理し、学術的な観点から望月六郎像を明らかにすることが本報告書の目指すところである。

望月六郎を考察する上でまず留意すべきは、その名称の多様性と、それに伴う人物像の多層性である。「望月六郎」という名の他に、「望月卯左衛門幸忠」といった名前も史料に見受けられ 3 、これらの人物が同一視されることがある。例えば、『真田三代記』においては「望月卯左衛門幸忠」として登場するとの記述が見られる 3 。一方で、立川文庫をはじめとする後世の創作においては、「望月六郎」が真田十勇士の一人として定着している 5 。このような名称の揺らぎは、歴史的な記録に見られる可能性のある人物(例えば卯左衛門幸忠)と、講談や創作によって広まった人物(六郎)が、後世において混同されたり、あるいは意図的に結び付けられたりした結果、単一ではない、複数の伝承や記録が複合して望月六郎像が形成された可能性を示唆している。

さらに、真田十勇士、そしてその一員である望月六郎の具体的なキャラクター設定や活躍譚の形成には、明治末期から大正初期に刊行された「立川文庫」が極めて大きな影響を与えたことが指摘されている 5 。多くの資料が、真田十勇士の武勇伝の多くが立川文庫の創作であると述べており 5 、このことは近現代における歴史上の人物の大衆的イメージ形成において、通俗的な読み物がいかに大きな役割を果たしたかを示す一例と言える。立川文庫は、近代的な出版文化が興隆し始めた時期に刊行され、それ以前の講談などで語られていたかもしれない断片的な勇士のイメージを、特定の十人として集約・固定化する役割を担ったと考えられる。猿飛佐助や霧隠才蔵といったスターキャラクターと共に、望月六郎もまた、この立川文庫を通じて一定の役割と知名度を獲得したのである。この現象は、望月六郎という一個人の枠を超え、大衆文化が歴史上の人物像をどのように受容し、変容させ、普及させていくかという、より広範な文化的ダイナミズムを考察する上で重要な視点を提供する。

2. 望月六郎の実像と虚像

2.1. 史実における「望月」姓の人物と真田氏との関わり

望月六郎という人物の歴史的背景を探る上で、まず「望月」という姓を持つ氏族と、彼らが真田氏とどのような関係にあったのかを理解することが不可欠である。

望月氏は、信濃国の名族である滋野氏から派生した三家(海野氏、根津氏、望月氏)の一つとして知られている 3 。この滋野三家は、真田氏の出自とされる海野氏とも同族関係にあたり、この点が真田家臣としての望月姓の人物の存在に歴史的な土壌を提供している。望月氏は古くは信濃国佐久郡望月(現在の長野県佐久市望月)を拠点とした一族であった 3 。戦国時代には、甲斐国の武田氏の勢力拡大に伴い、その支配下に入り、一門に組み込まれた経緯も持つ 9 。このように、望月氏が実在し、かつ真田氏と同族の滋野氏の流れを汲むという事実は、望月六郎というキャラクターに一定の歴史的基盤を与え、全くの架空の存在ではなく、何らかの史実の核があった可能性を示唆するものである。

次に、望月六郎がしばしば甲賀流忍者として描かれる点について考察する 11 。史料によれば、望月家は甲賀流の上忍五十三家の一つに名を連ねるとされ、元々、望月家は海野家や根津家といった滋野氏に通じる巫祝の集団で、飯道山を中心とした修験者を統括する神人の集団であったという記述が存在する 4 。また、近江国の住人であった諏訪三郎こと甲賀三郎兼家が望月氏の祖となったという伝承もある 4 。実際に、近江国甲賀郡には甲賀望月氏が存在し、その旧居が甲賀流忍術屋敷として現存していることは、この関連性を裏付ける 12 。さらに、望月千代女という女性が甲賀望月家の出身で、武田信玄のもとで「歩き巫女」と呼ばれる女性忍者集団を率いたという説も広く知られている 14 。これらの情報から、信濃の望月氏と近江の甲賀望月氏との間に何らかの交流や関連性があり、それが甲賀忍術との繋がりを生んだ可能性が考えられる。この背景は、望月六郎が忍者として描かれる根拠の一つとなり得るが、戦国時代の「望月六郎」個人が甲賀忍者であったことを直接的に証明する一次史料は確認されておらず、氏族全体の特性や伝承が、後に形成されたキャラクター像に投影された可能性が高いと言えるだろう。特に 16 や 4 の記述は、望月家と甲賀流忍術を結びつける具体的な情報を提供しており、単なる忍者というだけでなく、特殊な技能を持つ集団としての側面を示唆している点は興味深い。

2.2. 史料における望月六郎(望月卯左衛門幸忠を含む)の記述

「望月六郎」またはそれに類する名前を持つ人物が、歴史史料の中でどのように記述されているかを見ていく。

軍記物である『真田三代記』には、「望月卯左衛門幸忠」という名の人物が登場する 3 。この人物は、真田昌幸・幸村(信繁)父子に仕え、特に関ヶ原の戦いにおける第二次上田合戦(慶長5年、1600年)で活躍したと記されている 16 。一部の史料 4 によれば、大坂の陣においては徳川家康を一貫目筒(大型の火縄銃)で砲撃する場面があり、これも六郎兵衛(幸忠)が製作したものであろうと推測されている。生没年については諸説あり、元亀3年(1572年)頃の生まれで、慶長20年(1615年)5月8日に大坂夏の陣で討死した、あるいは真田幸村の嫡男・大助に殉死したという説が見られる 3 。一方で、 4 や 16 の情報源(後者は『滋野世記』を典拠としている可能性が示唆される)では、元和8年(1622年)に真田信之の家臣として死去したという記述もあり、情報には錯綜が見られる。『真田三代記』におけるこれらの記述は、後の立川文庫などで描かれる「真田十勇士の望月六郎」の原型の一つ、あるいはモデルとなった可能性のある人物像を提供するものであり、特に火薬や砲術に関連する逸話は、十勇士としての望月六郎の特技と重なる部分がある。

その他の史料における言及としては、『滋野世記』という史料名が挙げられている 16 。この史料は滋野氏の系譜や事績を記したもので、真田氏との関係についても詳しいとされるが、具体的な望月六郎(卯左衛門幸忠)に関する記述内容や、史料そのものの信憑性、成立時期については、提供された断片的な情報だけでは詳細な分析が困難である 17 。また、 4 では、望月六郎が真田信之に仕え、関ヶ原の戦いや大坂の陣に参戦し、1650年に死去したという記述があるが、これは 3 や 4 に見られる幸村家臣としての記述や没年とは矛盾する。

複数の史料や編纂物で望月姓の真田家臣について言及があることは、何らかの史実的基盤があったことを示唆するものの、各史料の性質(一次史料か二次史料か、成立年代、編者の意図など)を慎重に吟味する必要がある。特に生没年や仕えた主君(幸村か信之か)に関する情報の不一致は、人物像の特定を難しくしている要因である。

このような史料状況を踏まえると、望月六郎の人物像は、実在した「望月氏」という氏族の歴史的背景(滋野一族、武田氏との関係、甲賀との繋がりなど)と、具体的な個人としての記録が曖昧な中で、後世の軍記物や講談によって特定の逸話や能力が付与されて形成されたと考えられる。望月氏という氏族自体は史実であり、信濃や甲賀にその存在が確認できる 8 。『真田三代記』には望月卯左衛門幸忠という具体的な名前と活動が見られるものの 3 、この卯左衛門幸忠が直接的に「真田十勇士の望月六郎」と同一であるという確証はなく、むしろ後者が前者をモデルにしたか、あるいは別系統の伝承が合流した可能性が考えられる。甲賀忍者としてのイメージについても、甲賀望月氏の存在や望月千代女の伝承など、氏族全体の特性が「望月六郎」という個人に集約されてキャラクター化された結果かもしれない 11 。このプロセスは、歴史上の人物や氏族が、民衆の語りや創作の中で、より魅力的で象徴的なキャラクターへと変容していく典型的なパターンと言えるだろう。

さらに、望月六郎(あるいは卯左衛門幸忠)の生没年、仕えた主君、具体的な最期について、参照する資料によって記述が異なる点は重要である 3 。例えば、 3 や 4 は幸村に仕え大坂の陣で死亡したとするのに対し、 4 や 16 は信之に仕え1622年または1650年に死亡したとするなど、矛盾が見られる。これは、確固たる一次史料が乏しい中で、様々な伝承や解釈が並立していたことを示唆し、人物像が固定されていなかった可能性を示している。あるいは、真田家には複数の「望月」姓の家臣がおり、それらの逸話が後世に混同された可能性も否定できない。立川文庫によって十勇士の一人としてキャラクターが確立される以前は、より多様な「望月」姓の家臣のイメージが存在したのかもしれない。この情報の流動性こそが、講談や立川文庫のような創作物が介入し、特定のイメージ(この場合は幸村に仕える火薬の達人としての望月六郎)を定着させる余地を生んだと言える。

3. 真田十勇士と望月六郎

3.1. 真田十勇士の成立背景:講談と立川文庫の影響

真田十勇士は、安土桃山時代の武将・真田幸村(信繁)に仕えたとされる10人の勇士の総称である 5 。一般的には、猿飛佐助、霧隠才蔵を筆頭に、三好清海入道、三好伊三入道、穴山小助、海野六郎、筧十蔵、根津甚八、望月六郎、由利鎌之助がその構成員として数えられる 5 。

これらの勇士たちの華々しい武勇伝の多くは、江戸時代中期の軍記物や絵本、そして特に明治末期から大正初期にかけて刊行された「立川文庫」という一連の読み物によって創作され、大衆の間に広く浸透した 5 。『真田三代記』や『大坂夏陣図』といった比較的古い文献にも、由利鎌之助、三好清海入道、伊三入道、根津甚八といった一部の勇士の名前は見られるものの 5 、「真田十勇士」という集団としての組織的な活躍や、個々のキャラクターの詳細な物語、特技といった要素は、立川文庫による創作によるところが大きいとされている。したがって、真田十勇士という枠組み自体が、歴史的事実というよりは、後世の創作、とりわけ立川文庫によって形成されたものであるという認識は、望月六郎という人物を評価する上で不可欠な前提となる。複数の資料が一致して、十勇士の物語の多くが立川文庫の創作であると指摘している事実は 5 、立川文庫が十勇士像の形成と普及に果たした決定的な役割を裏付けている。

以下に、真田十勇士の主な構成員と、その実在性に関する諸説をまとめた表を示す。

表1:真田十勇士一覧と実在性に関する諸説

|

勇士名 |

実在性に関する主な説 |

主な典拠・備考 |

|

猿飛佐助 |

架空(モデルは上月佐助など諸説あり) 19 |

立川文庫で創作された代表的忍者 |

|

霧隠才蔵 |

架空(モデルは霧隠鹿右衛門など諸説あり) 21 |

立川文庫で創作された代表的忍者 |

|

三好清海入道 |

架空(モデルは三好政康など諸説あり) 21 |

『真田三代記』『大坂夏陣図』に名が見えるが十勇士としての活躍は創作 5 |

|

三好伊三入道 |

架空(モデルは三好政勝など諸説あり) 21 |

『真田三代記』『大坂夏陣図』に名が見えるが十勇士としての活躍は創作 5 |

|

穴山小助 |

実在か? 21 (穴山小助信君の縁戚説など) |

『真田三代記』に名が見える |

|

海野六郎 |

実在 21 |

真田氏と同族の滋野氏流海野氏出身 |

|

筧十蔵 |

実在か? 21 |

|

|

根津甚八 |

実在 21 |

『真田三代記』『大坂夏陣図』に名が見える 5 |

|

望月六郎 |

実在 21 (モデルは望月卯左衛門幸忠など諸説あり) 3 |

『真田三代記』に望月卯左衛門幸忠として登場 3 |

|

由利鎌之助 |

実在か? 21 |

『真田三代記』『大坂夏陣図』に名が見える 5 |

この表からもわかるように、真田十勇士の各メンバーの実在性には濃淡があり、望月六郎は比較的実在のモデルがいた可能性が示唆される人物として位置づけられる。しかし、十勇士全体としては史実と創作が混淆した存在であり、この比較を通じて、立川文庫がいかに既存の伝承や人物名を巧みに取り込みつつ、新たな物語を創造したかという点も浮き彫りになる。

3.2. 望月六郎の十勇士における役割、特技、人物像

立川文庫などの創作物において、望月六郎は真田十勇士の中で特異な技能を持つ人物として描かれている。

その最も顕著な特徴は、爆弾製造や火薬の扱いに長けた名人としての描写である 5 。大筒や地雷火といった火薬兵器の製造・使用を得意とし、時には甲賀流忍者としてその術を用いるとされる 11 。この特技は、前述の『真田三代記』における望月卯左衛門幸忠が徳川家康を砲撃したという逸話 4 とも響き合う部分があり、創作上のキャラクター設定に歴史的背景の断片が巧みに利用された可能性が考えられる。火薬の専門家という設定は、戦国時代末期の合戦における火器の重要性の高まりを反映していると同時に、忍者という神秘的な存在に科学的な知識・技術を組み合わせることで、キャラクターの魅力を高める効果があったと言えるだろう。

九度山における真田幸村との関わりも、望月六郎の人物像を語る上で重要な要素である。幸村が関ヶ原の戦いの後、九度山に蟄居していた時期、望月六郎は真田屋敷の留守居役として幸村の側近くに仕え、生活を共にしながら爆弾製造に従事したという設定が見られる 3 。また、幸村が天下の情勢を探るために彼を任じたともされる 3 。これらの九度山でのエピソードは、幸村と望月六郎の主従関係の深さや信頼関係を強調し、後の大坂の陣での活躍への伏線となっている。困難な状況下での技術開発というモチーフは、物語性を高める上で効果的であった。

そして、望月六郎の活躍のクライマックスとして描かれるのが大坂の陣である。大坂冬の陣では真田丸からの奇襲作戦に参加したとされ 5 、大坂夏の陣では、根津甚八らと共に幸村の影武者の一人として奮戦し、大軍に囲まれて自刃する、あるいは壮絶な最期を遂げたとされる 7 。また、幸村の嫡男・真田大助の配下となり、敵を情報で撹乱し、武力を行使して徳川方を敗走させたという伝承もある 3 。大坂の陣での勇壮な戦いぶりと悲劇的な最期は、真田幸村と共に戦う忠臣としての望月六郎のイメージを決定づけるものであり、講談や物語における感動的な場面として描かれることが多い。特に影武者としての役割は、主君への絶対的な忠誠心の高さを象徴している。

真田十勇士の各メンバーが、忍術、怪力、火薬術といった特定の技能を持つように設定されているのは、物語の展開に多様性を持たせ、読者や聴衆の興味を引きつけるための物語構成上の工夫と言える。猿飛・霧隠は忍術、三好兄弟は怪力、筧は鉄砲、由利は鎖鎌といった具合に役割が分担されており 6 、望月六郎の「火薬の専門家」という設定は、この中で派手な戦闘シーンや奇策を描写する上で効果的な役割を果たしている。火薬という要素は、視覚的・聴覚的に強烈な効果を生み出しやすく、講談や後の映像作品においてもスペクタクル性を高めるのに寄与したと考えられる。

さらに、望月氏の甲賀との繋がりや、『真田三代記』に見られる砲術の逸話など、断片的ながらも歴史的背景を匂わせる要素を巧みに取り込み、それを立川文庫などが大胆に増幅・脚色することで、望月六郎というキャラクターに深みと(フィクションとしての)説得力を与えている点も見逃せない。これらの要素は、必ずしも「望月六郎」という個人に直接結びつくものではないかもしれないが、立川文庫の作者たちがこれらの情報を参照し、そこからインスピレーションを得て「爆弾作りの名人、望月六郎」というキャラクターを創造した可能性は高い。これは、創作物が歴史的要素を「種」として、よりドラマチックで魅力的な物語へと「開花」させる過程を示している。

4. 史実と創作の比較検討

4.1. 望月六郎に関する史実性の検証

望月六郎という人物が、真田幸村の家臣として確実に実在したことを示す一次史料は、現時点の調査では乏しいと言わざるを得ない。 21 の資料では「実在」と分類されているものの、その具体的な根拠となる史料名は明示されていない。

一方で、「望月卯左衛門幸忠」という名前は、『真田三代記』などの軍記物や二次史料に散見される 3 。この人物が何らかの形で真田氏に仕えていた可能性は比較的高いと考えられる。しかしながら、『真田三代記』自体が江戸時代中期の成立であり、その記述が全て史実を正確に反映しているとは限らない点には留意が必要である 7 。

それでも、望月氏という氏族が信濃国に実在し、真田氏とも縁戚関係にあった滋野一族であること 7 、また甲賀望月氏が忍者として活動していたこと 12 などは、望月六郎の人物像に歴史的リアリティの断片を与えている。これらの事実は、望月六郎というキャラクターが全くの無から生まれたのではなく、何らかの歴史的背景やモデルが存在した可能性を示唆している。史実性の検証は、望月六郎という人物を歴史学的に評価する上で最も重要な点であり、確実な史実と、伝承や創作の境界を見極める必要がある。

以下の表は、主要な情報源における望月六郎(および関連するとされる望月卯左衛門幸忠)に関する記述を項目別に比較したものである。これにより、情報の一貫性と矛盾点を明確にし、人物像がどのように異なるのかを具体的に把握することができる。

表2:望月六郎(望月卯左衛門幸忠含む)に関する記述の比較

|

史料・文献名 |

時代・性質 |

人物名 |

出自・家柄 |

特技・役割 |

主な活動・逸話 |

生没年・最期 |

|

『真田三代記』 |

江戸中期・軍記物 |

望月卯左衛門幸忠 |

不明(滋野氏流望月氏の可能性) |

砲術、武勇 |

上田城籠城戦で活躍。大坂の陣で家康を砲撃 4 。真田大助配下で奮戦 3 。 |

元亀3年(1572)? - 慶長20年(1615)5月8日 大坂で討死/殉死 3 。または元和8年(1622)死去 16 (『滋野世記』典拠か) |

|

立川文庫 |

明治末-大正・講談本 |

望月六郎 |

北信濃の名族滋野氏の出 5 |

爆弾製造の名人 5 、火薬術 25 、甲賀流忍者 11 |

6歳から幸村に仕える 20 。九度山で爆弾製造 3 。大坂冬の陣で真田丸から奇襲 5 。夏の陣で影武者として奮戦、自刃 7 。 |

大坂夏の陣で討死 |

|

参考文献 (koskan.nobody.jp) |

現代・研究サイト |

望月六郎兵衛幸忠 |

望月重寛の長男 4 。甲賀流上忍53家 4 。 |

謀報活動、大筒、地雷火 4 |

13歳で賤ヶ岳合戦参戦。小田原攻めに従軍。関ヶ原合戦で上田城籠城。九度山へ従う。大坂の陣で真田大助を守り奮戦。影武者として突撃し最期 4 。 |

1572年 - 1615年 4 |

|

参考文献 (ameblo.jp/mizushimayosito) |

現代・ブログ |

望月六郎 |

滋野三家望月家の出 3 。実在の人物と言われる 3 。 |

爆弾製造 3 。 |

九度山で幸村と生活を共にし爆弾製造。大坂夏の陣で影武者として活躍、自刃 3 。大助配下で徳川方を敗走させ、大助に殉死説も 3 。 |

元亀3年(1572)? - 慶長20年(1615)5月8日 3 |

この比較を通じて、卯左衛門幸忠と六郎の記述がどのように重なり、また異なっているのか、そして立川文庫がどのようにキャラクターを定着させたのかが浮き彫りになる。特に生没年や最期に関する記述の揺れは、人物の史実性を考察する上で重要な論点となる。

4.2. 伝承や創作が加わる過程の考察

望月六郎の人物像が、史実の断片からどのように伝承や創作の中で肉付けされていったのか、その過程を考察する。

初期の言及としては、『真田三代記』における望月卯左衛門幸忠の活躍、特に上田籠城戦や大坂の陣での砲術に関連する逸話が、後の望月六郎像の核となった可能性がある 3 。

江戸時代を通じて、真田幸村とその家臣たちの物語は講談の人気演目であり続けた 6 。これらの口承文芸の中で、聴衆を魅了するために勇士たちの活躍が語り継がれるうちに、個々のキャラクターがより鮮明に、より英雄的に形成されていったと考えられる。

そして、明治末期から大正初期にかけて刊行された立川文庫において、それまで流動的であったかもしれない勇士たちの物語が「真田十勇士」という集団として明確に定義され、望月六郎もその一員として「爆弾作りの名人」といった具体的な役割と特技を与えられた 5 。これにより、彼のイメージは広く大衆に定着することになった。

また、忍者としてのイメージが付加された背景には、望月氏と甲賀流忍術との関連性の伝承 11 や、同じく真田十勇士として絶大な人気を誇った猿飛佐助・霧隠才蔵といった忍者キャラクターの影響を受け、望月六郎にも忍者としての側面が強調されるようになった可能性が考えられる。

このように、望月六郎の人物像は、時代と共に変容し、様々な要素が加わることで形成されていった。この過程を追跡することは、歴史上の人物が伝説化・英雄化していくプロセスの一端を理解する上で興味深い事例を提供する。

真田幸村と彼を支える十勇士の物語は、特に徳川幕府の治世下や、明治維新後の社会変動期において、敗者への同情や英雄待望の気運と結びつき、大衆の人気を博したと考えられる。望月六郎のような、特定の技術に秀でた専門家タイプのキャラクターは、単なる武勇だけでなく、知略や技術も重視される多様な英雄像への希求に応えるものであった可能性がある。

さらに、口承文芸である講談から、出版物である立川文庫へというメディアの変化は、望月六郎を含む真田十勇士の物語の固定化と、より広範な層への拡散を促した。文字媒体による記録は、物語の細部を統一し、キャラクター設定を明確にする効果があった 5 。明治期の識字率の向上や出版文化の発達は、立川文庫のような読み物が広範な読者を獲得する土壌となり、それまで地域や講釈師によって異なっていたかもしれない勇士たちの物語が、「真田十勇士」という統一されたフォーマットで全国的に認知されるようになった。望月六郎もこの過程で、特定の役割とイメージを持つキャラクターとして確立されたのである。現代における漫画、アニメ、ゲームといったメディアへの展開 27 も、このメディアによる伝承の再生産と変容の現代的な形態と言えるだろう。

5. 結論

本報告書では、戦国時代から江戸時代初期にかけての人物とされる望月六郎について、真田十勇士の一員としての側面を中心に、その実像と虚像を検証してきた。

調査の結果、望月六郎は、真田幸村に仕えたとされる真田十勇士の一員として広く知られているものの、その実在を直接的に証明する確実な一次史料は乏しいことが明らかになった。しかしながら、真田氏と同族である滋野氏流望月氏という実在の氏族の存在や、甲賀望月氏と忍術の関連、また『真田三代記』に登場する望月卯左衛門幸忠といった人物の記録は、望月六郎像の形成に何らかの史実的背景があった可能性を示唆している。特に、火薬や爆弾製造に長けた技術者としての側面は、複数の伝承や創作に共通して見られる顕著な特徴である。

史実と創作の境界については、真田十勇士としての望月六郎の具体的な活躍譚や詳細な人物設定の多くが、江戸時代の講談を経て、明治末期から大正初期の立川文庫によって創作・脚色され、大衆に広まったものと考えられる。望月六郎は、史実の断片や実在した氏族のイメージを核としつつ、後世の人々の英雄待望の念や物語的要請に応じて、魅力的なキャラクターへと昇華された存在と言えるだろう。歴史上の「望月氏の誰か」が真田家に仕え、何らかの功績を挙げた可能性は否定できないが、今日我々が知る「真田十勇士の望月六郎」は、歴史と創作が複雑に絡み合って生まれた、多分に伝説的な英雄像であると結論付けられる。

望月六郎のように、実在の氏族に属しながらも個人の詳細な記録が乏しい人物は、後世の創作にとって格好の題材となる。記録の「空白」部分が、物語を自由に展開させる余地を与えるのである。もし詳細な記録が豊富に残っていれば、ここまで自由な創作は難しかったかもしれない。これは、歴史上の多くの記録が少ない人物が、後世のフィクションで主要な役割を担うケースと共通する現象である。

そして、望月六郎の物語は、講談、立川文庫、そして現代の小説、漫画、アニメ、ゲームといった多様なメディアを通じて繰り返し語り直され、その都度、時代の嗜好や解釈に合わせて微妙に変容しつつ再生産されている 27 。これは、歴史的記憶や人物像が、大衆文化の中でいかにダイナミックに扱われ、生き続けるかを示す好個の事例と言えよう。このダイナミズムこそが、望月六郎のようなキャラクターが、時代を超えて人々の関心を引きつけ続ける理由の一つであると考えられる。

引用文献

- 望月六郎 (映画監督) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9B%E6%9C%88%E5%85%AD%E9%83%8E_(%E6%98%A0%E7%94%BB%E7%9B%A3%E7%9D%A3)

- 望月六郎・とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%9B%E6%9C%88%E5%85%AD%E9%83%8E%EF%BD%A5

- 信州上田おもてなし武将隊 十勇士解説 望月六郎の巻 | 真田幸村の日ノ本一の独り言 https://ameblo.jp/mizushimayosito/entry-11333902624.html

- 滋野一党武将 - 小助官兵衛の戦国史 http://koskan.nobody.jp/sanke1.html

- 望月六郎(もちづき ろくろう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%9B%E6%9C%88%E5%85%AD%E9%83%8E-1115303

- 真田十勇士(サナダジュウユウシ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB-511487

- 真田十勇士 - 望月六郎 https://museum.umic.jp/sanada/sakuhin/juyusi_mochizuki.html

- 上田駅「真田御膳」(1080円)~真田と望月・滋野三家の話 【ライター望月の駅弁膝栗毛】 https://news.1242.com/article/103438

- 望月信永 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9B%E6%9C%88%E4%BF%A1%E6%B0%B8

- 望月氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9B%E6%9C%88%E6%B0%8F

- 真田十勇士|九度山・真田ミュージアム - 九度山町観光情報 https://www.kudoyama-kanko.jp/sanada/sanada-juyushi.html

- 今に残る本物の忍術屋敷、甲賀流忍術屋敷(甲賀望月氏本家旧邸)公式ホームページです。 https://www.kouka-ninjya.com/

- 甲賀五十三家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E8%B3%80%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E5%AE%B6

- 望月千代女 戦国の姫・女武将たち/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46542/

- 武田信玄の忍者 歩き巫女/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52395/

- 小助の部屋/滋野一党/望月滋野氏 - 小助官兵衛の戦国史 http://koskan.nobody.jp/sanke_mochiduki.html

- 務めたこともある伊東尾四郎(一八六九~一九四九年)が - 太宰府市 https://www.city.dazaifu.lg.jp/uploaded/attachment/11219.pdf

- 真田氏の始祖/複製 - 歴史研究海野 http://musha.mobi/index.php?%E7%9C%9F%E7%94%B0%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%A7%8B%E7%A5%96%2F%E8%A4%87%E8%A3%BD

- 真田 / 群馬県東吾妻町|忍者|日本の観光ショーケース - OSAKA-INFO https://osaka-info.jp/special/showcase/ninja/sanada_gunma/

- 真田十勇士 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E7%94%B0%E5%8D%81%E5%8B%87%E5%A3%AB

- 真田女忍者:歩き巫女 - infonet http://www.infonet.co.jp/ueyama/ip/episode/sanada.html

- 霧隠才蔵(きりがくれさいぞう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%9C%A7%E9%9A%A0%E6%89%8D%E8%94%B5-1071112

- 真田三代記 | 書籍 - PHP研究所 https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-56309-1

- 真田十勇士 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=74

- 総集編19 上田市にて真田十勇士 - 函館発 ぼうけんの旅 https://oonoseiichi123.livedoor.blog/archives/28687607.html

- 真田家に仕えた忍衆 真田忍軍/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/52391/

- 『放置少女』夜空に花を咲かせましょう! 9月のログボ・望月六郎は一緒にいると元気になれるカワイイお姉さん - 電撃オンライン https://dengekionline.com/articles/200378/

- BRAVE10 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/BRAVE10