朝比奈信置

朝比奈信置は今川・武田両氏に仕えた武将。駿河先方衆筆頭として活躍。武田氏滅亡後、織田信長の命で自刃。子孫は徳川家に仕え家名を存続した。

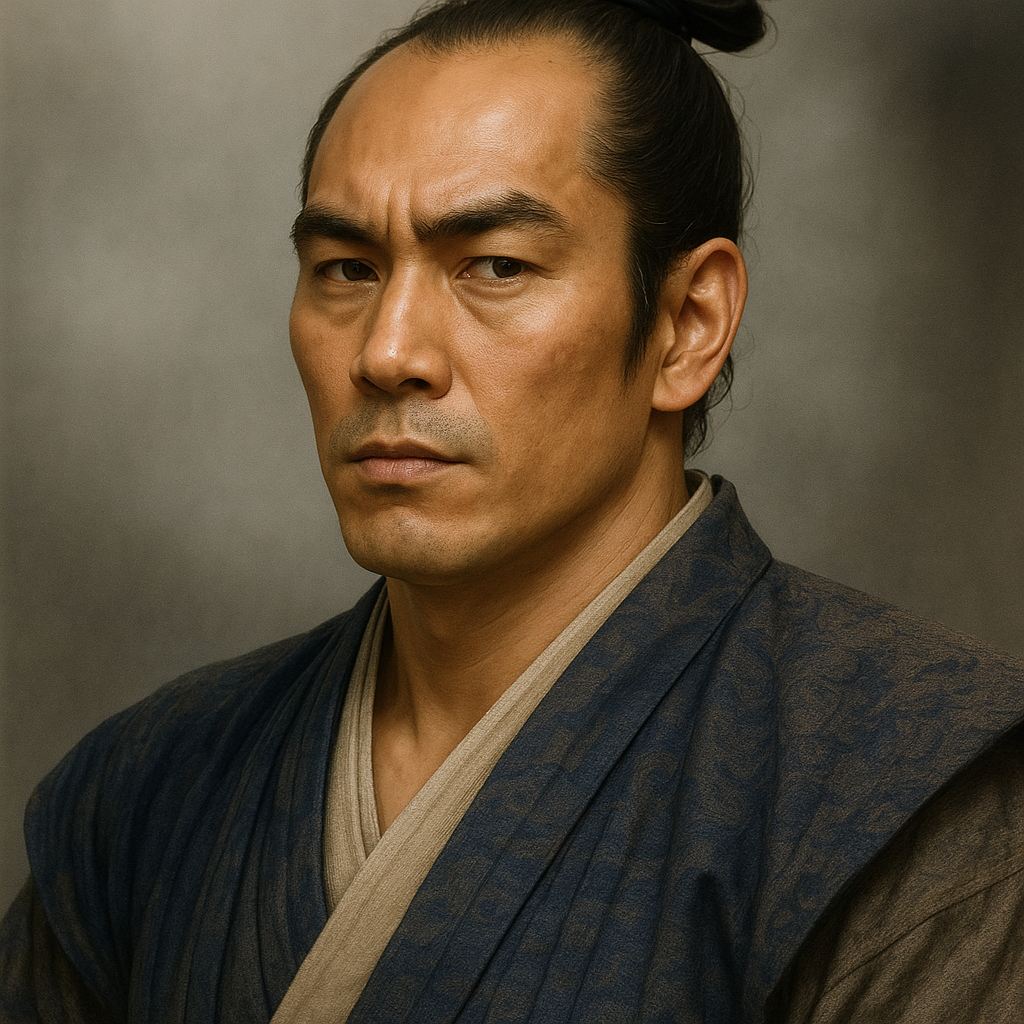

戦国武将 朝比奈信置の生涯と実像

はじめに

本報告は、戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将、朝比奈信置(あさひな のぶおき)の生涯と事績について、現存する史料に基づき詳細かつ徹底的に調査し、その実像に迫ることを目的とする。朝比奈信置は、駿河の今川氏に仕えた後、甲斐の武田氏に帰属し、両家において重用された人物である。特に、今川家臣から武田家臣へと転身した経緯、武田氏における役割、そして後世の人物評価については、戦国時代の武将の生き様を考察する上で興味深い事例と言える。

信置の生涯を辿る上で、『甲陽軍鑑』などの軍記物は重要な情報を提供するが、その史料的価値については慎重な吟味が必要である。本報告では、これらの記述を他の史料と比較検討しつつ、客観的な分析を試みる。朝比奈信置は、主家を変えるという戦国武将の典型的な生き残り戦略を体現しつつも、それぞれの主家でその能力を高く評価され、重要な役割を担った。この事実は、彼が単なる変節漢ではなく、時勢を読み、自らの価値を認めさせるだけの力量を持った武将であったことを示唆している。本報告を通じて、この複雑な武将の多面的な姿を明らかにしていく。

朝比奈信置 略年譜

|

年代 |

出来事 |

|

享禄元年(1528年) |

誕生 |

|

天文17年(1548年) |

小豆坂の戦いに参戦、武功を挙げる |

|

永禄11年(1568年) |

武田信玄の駿河侵攻に際し、武田方に帰属。庵原城主となる |

|

天正3年(1575年) |

長篠の戦いに従軍 |

|

天正8年(1580年) |

持船城代となる |

|

天正10年(1582年)2月21日 |

持船城開城 |

|

天正10年(1582年)4月8日 |

織田信長の命により自刃。享年55 |

第一章:出自と家系

1.1. 生没年と出身地

朝比奈信置は、享禄元年(1528年)に生まれたとされる 1 。そして、天正10年(1582年)4月8日にその生涯を終えた。享年55であった 3 。彼の出身地は駿河国(現在の静岡県)であり 5 、庵原城主であったことから 3 、駿河国庵原郡(現在の静岡市清水区庵原町周辺)がその活動の拠点であったと考えられる。

信置が生まれた1528年頃は、今川氏が氏輝の治世下で駿河・遠江における支配体制を固めつつあり、隣国甲斐では武田信虎が国内統一を進め、信濃への勢力拡大を窺っていた時期にあたる。このような情勢の中で生を受けた信置の生涯は、必然的にこれら戦国大名の興亡と深く関わることとなった。彼の人生は、まさに今川氏の斜陽と武田氏の隆盛、そしてその後の織田氏による統一事業という、戦国時代の大きなうねりと軌を一にするものであった。

1.2. 朝比奈一族における信置の位置

朝比奈氏は、鎌倉時代以来の系譜を持つとされる駿河国の有力な国衆であり、その一族は複数の系統に分かれていた 6 。信置の家系は、今川義元・氏真父子を支えた重臣として名高い朝比奈備中守泰能(やすよし)やその子・泰朝(やすとも)らの系統(遠江朝比奈氏、または備中守家と呼ばれる)とは異なる、駿河朝比奈氏(丹波守家とも称される)に属するとされる 3 。静岡市清水区所蔵の『朝比奈系譜』によれば、信置は朝比奈元長(親徳)の嫡子とされている 3 。

この朝比奈氏内部の系統の違いは、後の信置の人生における重要な岐路、すなわち武田信玄の駿河侵攻に際して武田氏へ帰属するという選択において、今川氏に最後まで忠節を尽くした泰朝ら宗家筋とは異なる行動をとる背景の一つとなった可能性が考えられる。宗家とは異なる立場にあったが故に、家の存続のためにより柔軟な、あるいは独自の判断を下す余地があったのかもしれない。武田信玄による駿河侵攻時、多くの今川家臣が動揺し、対応が分かれる中で 7 、信置が武田方についた決断には、単なる個人的な損得勘定だけでなく、彼の家系が今川家中で置かれていた立場や、宗家との関係性といった要因も複雑に絡み合っていたと推測される。

1.3. 父・朝比奈親徳(元長)について

信置の父は、朝比奈丹波守親徳(ちかのり)である 1 。史料によっては「元長」とも記されるが、これは親徳の法名、あるいは親徳が開基となった菩提寺である元長寺(静岡市清水区)の名であり、実名ではないとされている 8 。ただし、一説には「元長」は信置が今川家臣であった頃の諱であった可能性も指摘されている 3 。

親徳は、今川氏親から「親」の字の偏諱を受けたとされ、今川家の重臣太原雪斎らと共に家中の重鎮として重きをなした人物であった 8 。天文17年(1548年)に勃発した織田氏との小豆坂の戦いにおいては、嫡男である信置と共に参陣し、武功を挙げている 3 。また、永禄2年(1559年)には、当時今川氏の人質であった松平元康(後の徳川家康)の後見人の一人を務めるなど、今川氏の外交・軍事両面で重要な役割を担っていた 8 。

親徳は永禄9年(1566年)8月22日に死去しており 8 、これは信置が武田氏に帰属する永禄11年(1568年)よりも前のことである。また、親徳は現在の静岡市清水区にある清水寺の創建者としても知られ 9 、この寺は息子の信置とも縁が深かったと伝えられている 9 。

父・親徳が今川家中で築いた高い地位と、清水寺創建に見られるような篤信家としての一面は、信置の初期のキャリア形成や価値観に少なからず影響を与えたであろう。しかし、親徳の死は、桶狭間の戦い(1560年)以降、急速に衰退しつつあった今川氏の領国支配がさらに動揺する時期と重なり、武田信玄による駿河侵攻(1568年)の直前というタイミングであった。家長となった信置は、父の死によって、旧来の主家への忠誠心だけでは乗り越えられない厳しい現実と、家門存続という重責に直面した。こうした状況の変化が、後の武田氏への帰属という大きな決断を促す一因となったと考えられる。

第二章:今川家臣時代

2.1. 今川義元・氏真への仕官

朝比奈信置は、父・親徳と共に今川義元、そしてその子である氏真の二代にわたって仕えた 1 。今川家臣としての信置は、武勇を以て戦陣に臨むだけでなく、内政面においても一定の役割を果たしていたことが史料から窺える。特に、今川氏の支配下にあった寺社と今川家との間を取り持つ奏者の役割を担っていたとされ 9 、これは父・親徳が清水寺を創建したという背景とも無縁ではないだろう。

この奏者としての役割は、信置が単に武辺一辺倒の武将ではなく、交渉能力や寺社勢力との調整能力、さらには一定の教養をも備えていた可能性を示唆している。寺社勢力は戦国時代において依然として大きな影響力を保持しており、彼らとの良好な関係構築は領国経営の安定に不可欠であった。信置がこの種の任務に就いていたことは、彼が今川家中で多方面にわたる能力を期待されていたことを物語っている。こうした経験は、後に武田氏に仕え、駿河の旧今川家臣団を統括する立場となった際に、大いに役立ったものと推察される。

2.2. 小豆坂の戦いでの功績

今川家臣としての信置の武功で特筆すべきは、天文17年(1548年)に勃発した尾張の織田氏との間で行われた第二次小豆坂の戦いにおける活躍である。この戦いで、信置は先陣の一翼を担い、勇猛果敢に戦って手柄を立てたと記録されている 3 。この時、信置は20歳前後とまだ若年であったが、その武勇は主君・今川義元の目に留まり、感状を与えられたとも伝えられている 5 。

小豆坂の戦いは、今川氏と織田氏が三河を巡って激しく争っていた時期の重要な合戦の一つであり、ここで先陣を務め、かつ戦功を挙げるということは、武将としての名誉であると同時に、その能力が家中において公に認められたことを意味する。この戦いでの活躍は、信置が今川家中で武将としての評価を確立する上で、初期の重要なマイルストーンとなった。そして、この実績は、後の彼のキャリア、さらには武田信玄が彼を評価する際の一つの根拠となった可能性も否定できない。

2.3. 山本勘助推挙の伝承

朝比奈信置にまつわる逸話として、後に武田信玄の伝説的な軍師として知られることになる山本勘助を、今川義元に推挙したという話が『甲陽軍鑑』に記されている 3 。山本勘助はその実在性や初期の経歴について長らく議論があり、確実な史料に乏しい人物である 12 。

『甲陽軍鑑』は江戸時代初期に成立したとされる軍学書であり、武田信玄・勝頼期の事績を詳細に記述しているものの、その史料的価値については多くの研究者から疑問点が指摘されている 13 。文学的な脚色や後世の創作が含まれている可能性があり、特に人物評価や逸話に関しては慎重な扱いが求められる。信置による勘助推挙の逸話も、信置を好意的に、あるいは先見の明がある人物として描くための一種の物語的装置である可能性を考慮する必要がある。

もしこの推挙が事実であったとすれば、信置が人物を見抜く眼力に長けていたことを示す興味深いエピソードとなる。しかし、確たる証拠に欠ける現状では、あくまで『甲陽軍鑑』が伝える一つの伝承として捉えるべきであろう。この逸話は、信置が後に武田家に仕えることになる運命の伏線として、あるいは今川・武田双方に通じる可能性を持つ人物として、物語的に配置されたと解釈することも可能である。真偽はともかく、この伝承は朝比奈信置の人物像を語る上でしばしば言及されるものであり、その背景にある史料の特性を理解した上で触れることが肝要である。

第三章:武田家臣時代

3.1. 武田信玄への帰属

永禄3年(1560年)の桶狭間の戦いで今川義元が討死すると、今川氏の領国は大きく動揺し、その勢力は急速に衰退の一途を辿った 7 。遠江では国衆の反乱(遠州忩劇)が頻発し、当主となった今川氏真の指導力にも陰りが見え始めていた。このような状況を好機と捉えた甲斐の武田信玄は、周到な準備の末、永禄11年(1568年)12月、駿河への侵攻を開始した 1 。

この武田氏による駿河侵攻に際して、朝比奈信置は、同じく今川家の重臣であった瀬名信輝や葛山氏元らと共に、武田方に内応し、その軍門に降った 1 。信玄は侵攻に先立ち、今川旧臣に対して積極的な調略活動を展開しており 7 、信置もその対象の一人であったと考えられる。没落しつつある旧主今川氏と、破竹の勢いを見せる武田氏との間で、信置は自らの家と勢力を保つための現実的な戦略的判断を下したと言える。これは当時の多くの戦国武将に見られた行動原理であり、単なる裏切りとして断じることはできない。

武田氏に帰属した信置は、信玄からその能力を高く評価され、駿河国庵原郡の所領(庵原領)を与えられた 3 。さらに、信玄の諱である「信」の一字を拝領し、名を「信置」と改めたとされる 3 。これは、信置が単なる降将としてではなく、武田家にとって価値ある人材として迎え入れられたことを明確に示している。

3.2. 駿河先方衆筆頭としての役割と庵原城主

武田氏の配下に入った朝比奈信置は、駿河衆(駿河先方衆)の筆頭として150騎持という破格の待遇で重用された 3 。これは、旧今川家臣団の中で最大級の兵力であり、武田信玄がいかに信置を信頼し、その軍事力と駿河における影響力に期待を寄せていたかを物語っている。駿河は今川氏の旧領であり、武田氏にとっては占領地である。その安定した支配のためには、在地勢力の協力が不可欠であり、信置はそのキーマンとして位置づけられたのであった。

信置は本拠地として庵原城(現在の静岡市清水区)を与えられ、城主となった 3 。伝承によれば、信置はこの庵原城の大規模な改修を行ったとされ 20 、これは武田流の築城術を取り入れ、対徳川氏、対北条氏を念頭に置いた防衛拠点としての機能強化を図るものであったと考えられる。庵原郡の江尻城には武田一門の穴山信君(梅雪)が城代として入り、武田氏による駿河支配の中心拠点となっていたが 3 、信置の庵原城は、この江尻領の支城としての重要な役割も担っていた。その軍事的重要性から、信置は武田勝頼の代になっても引き続き在城主として認められている 3 。

3.3. 持船城代としての活動

武田氏における信置の重要性は、時を経るごとに増していったようである。天正8年(1580年)には、駿河湾に面した要衝である持船城(現在の静岡市駿河区用宗にあったとされる)の城代にも任じられた 3 。持船城は、その立地から武田水軍の拠点の一つとしても機能しており、沿岸防衛において極めて重要な位置を占めていた。

この時期、武田氏は天正3年(1575年)の長篠の戦いでの大敗以降、守勢に立たされる場面が増え、特に徳川家康による駿河・遠江方面への圧力は日増しに強まっていた。持船城は徳川領との境目に近く、最前線の防衛拠点であった。信置が庵原城に加えてこの持船城の城代をも兼任した(あるいは専任した)ことは、彼が武田氏の対徳川戦略において、陸路からの脅威だけでなく、海路からの侵攻にも対応できる総合的な防衛責任者として、勝頼からも深く信頼されていたことを示している。この任命は、信置が陸戦における指揮能力だけでなく、水軍との連携や沿岸防衛に関する知見も有していた可能性を示唆するが、具体的な史料に乏しく詳細は不明である。

3.4. 長篠の戦いへの従軍

天正3年(1575年)5月、武田勝頼率いる武田軍と、織田信長・徳川家康連合軍との間で、戦国時代の趨勢を大きく左右することになる長篠の戦いが勃発した。朝比奈信置もこの決戦に従軍したことが記録されている 3 。この戦いで武田軍は、織田軍の鉄砲隊の前に壊滅的な打撃を受け、山県昌景、馬場信春、内藤昌豊といった多くの宿老・勇将を失った。

信置がこの戦局の中で具体的にどのような役割を果たし、いかにして生還し得たのか、その詳細は残念ながら史料からは明らかではない。しかし、この武田氏にとって破滅的とも言える大敗北を経験しながらも、信置は生き残り、その後も武田氏の家臣として活動を続けている。例えば、長篠の戦いの後、武田氏の支配下にあった加島庄(現在の静岡県富士市周辺)の支配を任された形跡がある 22 。これは、敗戦後の混乱した領国体制を立て直す一環として、依然として駿河方面の維持に不可欠な人材と見なされていた証左であろう。多くの譜代家臣を失った勝頼にとって、信置のような経験豊富な外様の将の存在は、ますます重要性を増していたのかもしれない。

第四章:武田氏滅亡と信置の最期

4.1. 甲州征伐と諸城の開城

長篠の戦いでの敗北後、武田氏の勢力は急速に衰えを見せ始める。そして天正10年(1582年)2月、満を持して織田信長・徳川家康連合軍による本格的な武田領侵攻、いわゆる甲州征伐が開始された 3 。徳川家康軍は駿河方面から武田領へと進撃し 23 、武田方の諸城は次々と攻略されていった。

この時、朝比奈信置が城代を務めていた持船城も徳川軍の攻撃目標となり、同年2月21日には開城を余儀なくされた 3 。さらに、信置の本拠地であった庵原山城も徳川軍の手に落ちた 3 。武田氏内部では、信玄以来の重臣であった木曽義昌が織田方に寝返り 24 、さらには武田一門であるはずの穴山梅雪までもが徳川家康に内通するなど 24 、もはや組織的な抵抗が不可能なほど内部崩壊が進んでいた。このような状況下では、信置ら駿河方面に配置されていた武田方諸将が、個々の城でいくら奮戦しようとも、大局を覆すことは不可能であった。かつて今川氏の衰退を見限り武田氏に帰属した信置であったが、今回は主家を変えるという選択の機会がなかったのか、あるいは武田氏と運命を共にする道を選んだのか、その胸中は詳らかではない。

4.2. 自刃

天正10年(1582年)3月、武田勝頼は天目山で自刃し、ここに名門甲斐武田氏は滅亡した。主家の滅亡後、朝比奈信置の運命もまた、織田信長によって決定づけられることとなる。同年4月8日、信置は信長の厳命により自刃を強いられたと伝えられている 3 。その最期の地は、本拠地であった庵原 10 、あるいは庵原館 20 であったとされる。享年55であった 3 。

信置の悲劇はこれに留まらず、嫡男であった朝比奈信良もまた、武田家滅亡の混乱の中、信濃国諏訪において織田軍によって捕らえられ、殺害された 3 。これにより、信置の直系は途絶えるかに見えた。一説には、信置は同年3月に蒲原において戦死したとも伝えられているが 10 、複数の史料が信長の命令による自刃を示唆しており、こちらが有力説とされている。

武田氏滅亡後、多くの旧武田家臣が織田氏や徳川氏、北条氏などに再仕官の道を見出している中で、信置が助命されず自刃を命じられた背景には、いくつかの要因が考えられる。一つには、彼が駿河先方衆筆頭という武田方の中核的な役割を担い、最後まで抵抗した(あるいは信長にそのように見なされた)ためかもしれない。また、かつて今川氏から武田氏へ寝返ったという経歴が、天下統一を目前にした信長にとって、忠誠心の薄い人物、あるいは潜在的な危険分子と映った可能性も否定できない。いずれにせよ、信置の最期は、彼が武田方の重要人物として認識されていたことの裏返しであると同時に、織田政権の旧敵対勢力に対する厳しい処断の一例を示すものであった。

第五章:人物像と評価

5.1. 『甲陽軍鑑』における記述とその解釈

朝比奈信置の人物像を伝える上で、しばしば引用されるのが江戸時代初期に成立した軍学書『甲陽軍鑑』である。同書において、信置は「用兵に長けた軍略家」であり、「武田家譜代の重臣からも敬意を払われていた」と高く評価されている 3 。この記述は、信置が今川家からの外様でありながら、武田家中で高い地位と信頼を得ていたことを裏付けるものとして注目される。

しかしながら、『甲陽軍鑑』は史料としての性格について多くの議論がある点に留意が必要である 13 。武田氏の事績を顕彰する目的で編纂された側面や、特定の人物を理想化したり、物語的な脚色を加えたりする傾向が指摘されている。したがって、信置に関する好意的な記述も、こうした『甲陽軍鑑』全体の文脈の中で理解する必要がある。例えば、第二章で触れた山本勘助推挙の逸話なども、信置を先見の明のある人物として描くための創作的要素が含まれている可能性を否定できない。

『甲陽軍鑑』における信置への高い評価は、彼が実際に有能な武将であった可能性を示唆する一つの材料とはなり得るものの、その記述を無批判に受け入れることはできない。彼が実際に駿河先方衆筆頭として150騎という大身を与えられ 3 、庵原城や持船城といった複数の重要拠点を任された 3 という事実は、単なる美化では片付けられない確かな能力があったことを示唆している。したがって、『甲陽軍鑑』の記述については、他の一次史料によって裏付けが取れる範囲で参考にし、それ以外の部分は伝承として慎重に扱う姿勢が求められる。

5.2. 「戦国の三駿河」としての評価

『甲陽軍鑑』は、朝比奈信置をさらに際立たせる評価として、「戦国の三駿河」の一人に数えている 3 。これは、信置が駿河守の官位を称していたことから、同じく駿河守を名乗った武田家の重臣・板垣信方、そして毛利家の勇将・吉川元春と並び称されたとするものである。

板垣信方は武田信玄の傅役であり、信玄初期の覇業を支えた宿老中の宿老である。一方、吉川元春は毛利元就の子で、毛利両川の一人として山陰・山陽に武威を轟かせた名将として知られる。これら戦国時代を代表する名将たちと信置が同列に語られるということは、彼に対する最大級の賛辞と言えるだろう。

しかし、この「戦国の三駿河」という呼称もまた、『甲陽軍鑑』特有のものである可能性が高い。他の同時代史料や、後代の編纂物においても、この呼称が広く用いられていた形跡は見当たらない。駿河守という官位は、必ずしもその人物の出身地や主要な活動地域と一致するわけではなく、戦国時代には多くの武将が様々な官位を自称、あるいは朝廷から任官されていた。この三名が特に「三駿河」として選ばれた理由や背景については、『甲陽軍鑑』の編者が信置の駿河出身という出自と結びつけ、その武将としての格を最大限に高めようとした意図を考察する必要がある。史実としての広がりよりも、『甲陽軍鑑』という特定の書物内における信置の位置づけを示すものと解釈するのが妥当であろう。

5.3. 総合的な人物評価

現存する史料を総合的に勘案すると、朝比奈信置は、まず武勇に優れた武将であったことが窺える。天文17年(1548年)の小豆坂の戦いでの先陣と戦功は、その若き日の武勇を物語っている 3 。また、『甲陽軍鑑』の記述を全面的に信頼することはできないものの、彼が軍略に通じ、武田家中である程度の敬意を集めていた可能性は否定できない。

今川家臣時代には寺社との奏者を務めていたことから 9 、単なる武辺一辺倒ではなく、交渉能力や内政に関わる能力も有していたと考えられる。そして何よりも、今川氏の衰退と武田氏の隆盛という時代の大きな転換点において、旧主を見限り新たな主君に仕えるという、戦国乱世を生き抜くための現実主義的な判断力と決断力を持っていた人物であったと言える。これは、自らの家門を守り、発展させようとする強い意志の表れでもあっただろう。

武田氏に仕えてからは、駿河先方衆筆頭として、また庵原城主、持船城代として、駿河方面における武田氏の支配体制の安定と防衛に尽力した 3 。そして最終的には、武田氏と運命を共にし、織田信長の命によって自刃するという最期を迎えた 3 。この点からは、一度主従関係を結んだ相手には、最後まで義理を尽くすという一面も持ち合わせていたと解釈することも可能である。

残念ながら、信置の具体的な性格や個人的な逸話を伝える直接的な史料は乏しい。しかし、断片的な情報をつなぎ合わせることで、彼は武勇と知略、そして状況判断能力を兼ね備え、激動の戦国時代を主体的に生き抜こうとした、複雑かつ有能な武将であったと評価することができる。

第六章:関連史跡と後世への影響

6.1. 一乗寺との関わり(開基伝承、墓所、遺物)

朝比奈信置とゆかりの深い史跡として、静岡市清水区庵原町にある曹洞宗寺院、医王山一乗寺が挙げられる。寺伝によれば、一乗寺は朝比奈信置が開基(中興開基)となって再興され、曹洞宗の寺院として開山したとされている 28 。一乗寺の起源はさらに古く、室町時代以前にこの地の領主であった庵原氏が創建した真言宗の「善念寺」に遡るとされる。その後、今川氏の重臣で名僧と謳われた太原雪斎(崇孚和尚)が天文年間(1532年~1554年)に再建し、これを戦国時代に朝比奈信置が曹洞宗寺院として整備し、自らの菩提寺としたものと考えられる 29 。

信置が一乗寺のパトロンとなった背景には、武田氏から庵原領を与えられ、この地の領主としての地位を確立する過程で、地域社会における宗教的権威との結びつきを重視したこと、また、戦乱の世にあって自身の精神的な拠り所や死後の冥福を願うといった、戦国武将に共通する動機があったと推察される。

現在も一乗寺の境内には、朝比奈信置の墓所が大切に守られており 20 、彼を偲ぶことができる。また、寺には信置が所用したと伝えられる薙刀(現存するものは写しか、あるいは実物かについては諸説ある)も保管されており 18 、信置の武将としての一面を今に伝えている。さらに、境内には信置の像も建立されており 30 、彼がこの地域と一乗寺にとって重要な人物であったことを示している。これらの史跡や遺物は、朝比奈信置と庵原地域、そして一乗寺との間の深い精神的な結びつきを物語る貴重な証左と言えるだろう。

6.2. 子孫、特に朝比奈宗利の系譜

朝比奈信置の最期は悲劇的であり、嫡男である信良もまた武田氏滅亡の際に織田軍によって殺害されたため 3 、信置の家系は断絶したかに思われた。しかし、信置には少なくとも三人の男子がいたとされ、そのうち三男と伝えられる朝比奈宗利(むねとし、史料によっては照勝とも記される 10 )が、父の死後、新たな天下人となりつつあった徳川家康に仕えることで、朝比奈氏の一系統として家名を近世まで存続させることに成功した 3 。

宗利は徳川家康の家臣として、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いでは家康本隊に属し、長久手での戦闘で首級を挙げる武功を立てた。その後も、小田原征伐、関ヶ原の戦い、大坂の陣といった徳川政権確立のための主要な合戦に従軍し、活躍したと記録されている 32 。徳川秀忠の代には世子であった家光付きとなり、寛永10年(1633年)には大番組頭を辞して小普請組に移っている。この朝比奈宗利の系統は、江戸時代を通じて旗本として続き、幕府に仕えた 3 。

戦国時代において、主家の滅亡は家臣の家の断絶に直結することも珍しくなかった。信置自身は武田氏と運命を共にしたが、その息子の一人が新たな覇者である徳川家康に仕官し、家名を繋いだことは、戦国武将の家が生き残るための一つの典型的なパターンを示している。宗利が徳川家で武功を挙げ、重用された背景には、彼自身の能力に加え、父・信置が駿河の武将として一定の武名を有していたことや、あるいは旧今川家臣団の人脈などが間接的に影響した可能性も考えられる。信置の武田への帰属という選択は、結果として今川氏に殉じた本家筋とは異なる形で、朝比奈氏の一系統を存続させる道を開いたとも言えるかもしれない。

朝比奈信置関連人物一覧

|

人物名 |

間柄・関係 |

|

朝比奈親徳(元長) |

父、今川家重臣、清水寺創建者 |

|

今川義元 |

主君(今川家当主) |

|

今川氏真 |

主君(今川家当主) |

|

武田信玄 |

主君(武田家当主) |

|

武田勝頼 |

主君(武田家当主) |

|

山本勘助 |

『甲陽軍鑑』において、信置が今川義元に推挙したとされる武田家軍師 |

|

朝比奈信良 |

嫡子、武田氏滅亡時に諏訪で織田軍により殺害 |

|

朝比奈宗利(照勝) |

三男(とされる)、徳川家康に仕え旗本となる |

|

朝比奈泰能・泰朝 |

今川家重臣。掛川城主。信置とは別系統(遠江朝比奈氏・備中守家)で、今川氏に忠節を尽くした |

おわりに

朝比奈信置の生涯を概観すると、彼は今川氏の衰退と武田氏の興隆、そして織田氏による天下統一という、戦国時代中後期から終末期にかけての激しい勢力変動の渦中で、一人の武将として自らの能力を最大限に発揮し、巧みに立ち回った人物であったと言える。その生き様は、主君への忠誠と、家門存続のための現実主義的な判断との間で揺れ動く、戦国武将に求められた複雑な資質を体現していた。

『甲陽軍鑑』における彼への高い評価は、その史料的性格から一定の割り引きが必要であるものの、彼が実際に武田家中で駿河先方衆筆頭という重責を担い、複数の城を預かるなど、重要な役割を果たしたことは紛れもない事実である。その活動は、武田氏による駿河支配体制の構築と維持に少なからず貢献したと言えよう。

最終的には、仕えた武田氏と運命を共にし、非業の最期を遂げた信置であったが、その子孫の一人が徳川政権下で旗本として家名を存続させたことは、戦国乱世の終焉と新たな時代の到来を象徴する出来事の一つと捉えることができる。

朝比奈信置のような、大名間の勢力争いの狭間で活躍し、あるいは翻弄された中堅クラスの地域武将に焦点を当てることは、戦国時代の多様な側面や、地方社会の実態をより深く理解する上で、貴重な視角を提供する。彼の生涯は、戦国という時代を生きた一人の武士の軌跡として、今後も歴史研究の中で多角的に検討されるべき価値を持つと言えるだろう。

引用文献

- あさひな - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/asahina.html

- zh.wikipedia.org https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E4%BF%A1%E7%BD%AE#:~:text=%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E4%BF%A1%E7%BD%AE%EF%BC%88%E6%97%A5%E8%AF%AD%EF%BC%9A%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88,%E6%88%90%E4%B8%BA%E7%94%B2%E6%96%90%E6%AD%A6%E7%94%B0%E5%AE%B6%E5%AE%B6%E8%87%A3%E3%80%82

- 朝比奈信置 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E4%BF%A1%E7%BD%AE

- 朝比奈信置 - 全知识 https://m.allhistory.com/detail/5910591e55b542257a0240d1

- カードリスト/今川家/今001朝比奈信置 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/114.html

- 朝比奈氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E6%B0%8F

- 駿河侵攻 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%BF%E6%B2%B3%E4%BE%B5%E6%94%BB

- 朝比奈親徳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E8%A6%AA%E5%BE%B3

- 武田の駿河侵攻と今川家臣団 : 駿河の清水寺はなぜ焼かれたのか https://shizuoka.repo.nii.ac.jp/record/2000917/files/2022-0060.pdf

- 朝比奈信置(あさひな・のぶおき) 1528~1582 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/AsahinaNobuoki.html

- 【大河ドラマ連動企画 第13話】どうする泰朝(朝比奈泰朝)|さちうす - note https://note.com/satius1073/n/n113561f76e96

- 山本勘助 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9

- 日本経大論集 第46巻 第2号 - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/267827057.pdf

- 武田信玄の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7482/

- 山本勘助 (講談社現代新書) | 平山 優 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9-%E8%AC%9B%E8%AB%87%E7%A4%BE%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E5%B9%B3%E5%B1%B1-%E5%84%AA/dp/406149872X

- 2016年の展示会 - 藤枝市 https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/kyodomuse/17/18/1464051459816.html

- 戦国!室町時代・国巡り(18)遠江編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/nc20ee9d6b843

- 【なにぶん歴史好きなもので】戦国大名今川氏、武田氏を支えた地元の武士団を深掘り!「戦国武将岡部氏と朝比奈氏」展に行ってきました/藤枝市郷土博物館 - アットエス https://www.at-s.com/life/article/ats/1592177.html

- 武田家家臣惣人数(永禄12年~元亀4年頃) https://shiryobeya.com/sengoku/takedakashin.html

- 静岡の城 庵原城 https://shiro200303.sakura.ne.jp/Ihara-Jo.html

- F434 朝比奈国俊 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F434.html

- 長篠の戦|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2376

- 甲州征伐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90

- 1582年(前半) 武田家の滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1582-1/

- 朝比奈信置- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E4%BF%A1%E7%BD%AE

- https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E8%AB%8F

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E8%AB%8F-60005

- 写真投稿 - 朝比奈信置公の墓所 | ここからネット - 静岡市市民活動ポータル https://kokokara-net.jp/photo/theme/9/photo/386

- 見どころ – 一乗寺 – 静岡県静岡市清水区 – 曹洞宗 – まいてら https://mytera.jp/tera/ichijouji72/place/

- 武田信玄に関わる「一乗寺」を訪ねる! (清水) - 静岡県 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10490118

- 駿河の戦国大名であった今川義元の実像に迫る! 企画展「今川義元~偉大なる駿河の太守~」4 https://scmh.jp/userfiles/files/%E3%80%90%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%91%E4%BC%81%E7%94%BB%E5%B1%95%20%E4%BB%8A%E5%B7%9D%E7%BE%A9_WEB.pdf

- 朝比奈宗利 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%AF%94%E5%A5%88%E5%AE%97%E5%88%A9