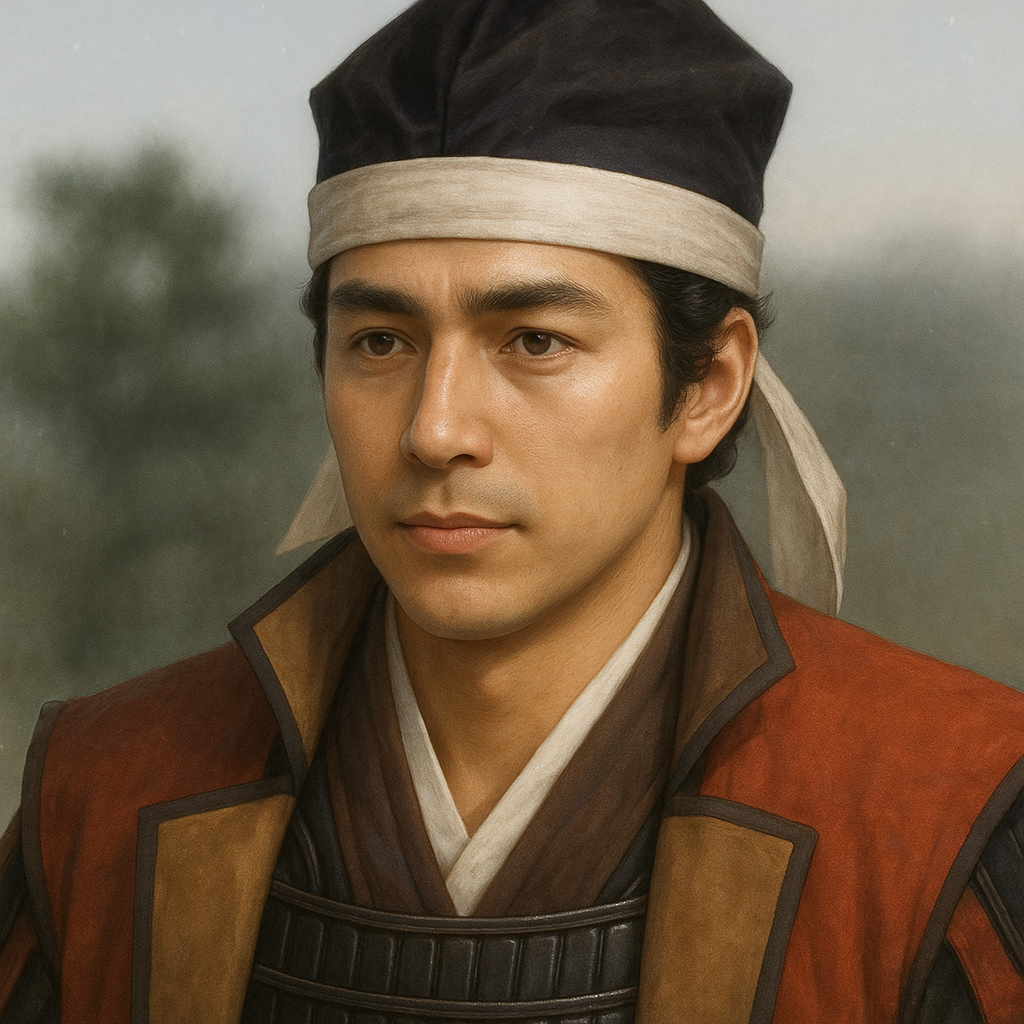

木下勝俊

木下勝俊は豊臣秀吉の甥。若狭小浜城主となるが、関ヶ原で伏見城を退去し改易。後に歌人木下長嘯子として活躍し、『挙白集』を著した。

木下勝俊の生涯と事績 – 武将から歌人への転身とその時代 –

1. はじめに

木下勝俊(きのした かつとし)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて生きた武将であり、また近世初期を代表する歌人木下長嘯子(きのした ちょうしょうし)としてもその名を後世に伝えている。豊臣秀吉の正室・高台院(北政所)の甥という出自から豊臣家の一門として厚遇されたが、関ヶ原の戦いにおける伏見城での一件が彼の運命を大きく変転させた。武将としての道を絶たれた後、勝俊は文化人としての才能を開花させ、和歌の世界に大きな足跡を残した 1 。

本報告書は、木下勝俊の生涯を、武将として、そして文化人としての両側面から多角的に検証し、その実像に迫ることを目的とする。特に、彼の出自に関する諸説、武将としての事績、関ヶ原の戦いにおける伏見城退去の真相、改易後の生活、歌人としての業績と広範な交流、そして歴史的評価の変遷について、現存する資料に基づき詳細に論じる。

勝俊の人生は、戦国から江戸初期という激動の時代における個人の運命の流転を象徴している。豊臣家との深い繋がりは、彼の栄達と没落の両方に大きく関与した。豊臣秀吉の縁者としての厚遇は彼に高い地位をもたらしたが 2 、それは同時に、関ヶ原の戦いという豊臣家と徳川家の対立の最前線に彼を立たせることにもなった 5 。伏見城での行動は徳川家康の不興を買い、結果として改易という厳しい処分を受けることになる 1 。この武将としてのキャリアの断絶が、皮肉にも彼を文化人としての道に専念させ、その才能を大きく開花させる結果となったのである 3 。彼の「武」と「文」の二面性は、単に一個人の資質の問題に留まらず、時代の大きなうねりが個人の運命をいかに左右したか、そして武士としての挫折が新たな歴史的評価を生み出す可能性を示している。

2. 木下勝俊の出自と家族

木下勝俊の生涯を理解する上で、その出自と家族関係は極めて重要な要素である。豊臣家との血縁、実父や母に関する諸説、そして妻や弟たちとの関係は、彼の行動や価値観、さらには後年の運命に大きな影響を与えたと考えられる。

2.1. 生い立ちと木下家 – 豊臣秀吉・高台院との血縁関係

木下勝俊は、永禄12年(1569年)に尾張国愛知郡で生まれたとされる 7 。父は木下家定(きのした いえさだ)であり、家定は豊臣秀吉の正室である高台院(北政所、一般には「おね」または「ねね」として知られる杉原(木下)寧子)の実兄にあたる 2 。この関係から、勝俊は高台院の甥であり、豊臣秀吉の義理の甥ということになる。秀吉との間に直接の血縁関係はなかったものの、この縁戚関係は極めて重要であり、勝俊は秀吉の一門衆として幼少期から厚遇を受けた 2 。豊臣政権下における彼の地位は、この血縁に大きく依拠していたと言える。

2.2. 実父・木下家定と母に関する諸説

公式には木下家定の嫡男として記録されている勝俊であるが 2 、その出自についてはいくつかの異説が存在する。特に若狭地方の伝承や一部史料においては、勝俊の実父は若狭守護であった武田元明(たけだ もとあき)であり、母は三淵伊賀守晴員(みつぶち いがのかみ はるかず)の娘であるという説が伝えられている 1 。この説が事実であれば、三淵晴員の娘は細川幽斎(藤孝)の妻の姉妹にあたるため、勝俊は幽斎の義理の甥(あるいは姪孫)となり、後に幽斎に和歌を師事したことと併せて考えると、その関係の深さに新たな光を当てることになる 1 。

勝俊の母については、多くの史料で「某氏」とされるのみで詳細は不明であるが 2 、上記の武田元明の子息説と関連して、元明の妻であった京極竜子(きょうごく たつこ、松の丸殿)が母であるとする説も検討されている 1 。これらの出自に関する諸説は、勝俊のアイデンティティ形成に何らかの影響を与えた可能性があり、また、彼の人間関係や行動原理を考察する上で無視できない要素である。特に、もし武田氏の血を引くという意識があったとすれば、豊臣一門としての立場との間に微妙な緊張感を生んでいた可能性も考えられる。

2.3. 妻・森氏うめ(宝泉院)、子女

木下勝俊の正室は、美濃金山城主であった森可成(もり よしなり)の娘、うめ(戒名:宝泉院)である 2 。しかし、関ヶ原の戦いにおける伏見城退去の後、うめは勝俊の行動に激怒し、離縁したと伝えられている 2 。この逸話は、当時の武家の価値観において、主君や城を見捨てたと見なされる行為がいかに不名誉なものであったか、そしてそれが夫婦関係にまで影響を及ぼしたことを示している。

子女については、娘の一人が武田信吉(穴山信君の子、徳川家康の養女を娶り、後に家康の養子となる)に嫁いだという記録がある 12 。この婚姻は、家康が秀吉への配慮から信吉の領地を増やしたという文脈で語られており、豊臣家と徳川家の間の複雑な政治的関係性を垣間見せる。また、勝俊は娘を弔うために京都の高台寺の塔頭として春光院を創建したとされ 13 、これは彼の家族に対する情愛の深さを示すものと言えよう。

2.4. 異母弟・小早川秀秋、木下利房との関係

勝俊には複数の異母弟がいたが、中でも特筆すべきは、関ヶ原の戦いで東軍勝利の鍵を握ったとされる小早川秀秋(こばやかわ ひであき)である 2 。勝俊と秀秋は、伏見城攻防戦において、勝俊が籠城側(東軍)、秀秋が攻城側(西軍)という敵味方に分かれる皮肉な運命を辿った 11 。

もう一人の重要な異母弟が木下利房(きのした としふさ)である。父・家定の死後、その遺領である備中足守藩の相続を巡って、勝俊と利房は激しく争った 2 。この争いには、勝俊を寵愛する叔母・高台院の意向と、徳川幕府の豊臣恩顧大名に対する政策が複雑に絡み合い、結果として兄弟は共に所領を没収されるという事態を招いた。これらの家族関係における軋轢は、勝俊が武家社会の規範や権力構造の中で必ずしも円滑に立ち回れたわけではなかったこと、あるいはそうしたことに対する関心が薄かった可能性を示唆しており、後の隠棲と文化活動への傾倒へと繋がる伏線とも考えられる。

提案テーブル1: 木下勝俊 略年譜

|

年代(和暦) |

年齢 |

主要な出来事 |

典拠例 |

|

永禄12年(1569年) |

1歳 |

尾張国愛知郡にて誕生 |

7 |

|

天正15年(1587年)頃 |

19歳 |

播磨国龍野城主となる |

2 |

|

天正16年(1588年) |

20歳 |

豊臣姓を下賜される |

2 |

|

天正18年(1590年) |

22歳 |

小田原征伐に従軍 |

2 |

|

文禄元年(1592年) |

24歳 |

文禄の役に従軍、肥前名護屋城に在陣。『九州道乃記』を執筆した時期にあたる |

2 |

|

文禄3年(1594年)頃 |

26歳 |

若狭国後瀬山城(小浜城)主となる(8万1500石) |

2 |

|

慶長5年(1600年) |

32歳 |

関ヶ原の戦い。伏見城守備を任されるも退去。戦後、改易される |

3 |

|

慶長13年(1608年) |

40歳 |

父・家定死去。備中足守藩2万5千石を継承し大名に復帰 |

3 |

|

慶長14年(1609年) |

41歳 |

弟・利房との遺領争いにより再度改易、所領没収。以後、京都に隠棲し長嘯子と号す |

2 |

|

慶安2年(1649年) |

81歳 |

京都にて死去。歌文集『挙白集』がこの年に刊行される |

7 |

提案テーブル2: 木下勝俊 呼称一覧

|

区分 |

呼称 |

典拠例 |

|

諱(いみな) |

勝俊(かつとし) |

7 |

|

字(あざな) |

大蔵(おおくら) |

7 |

|

号(ごう) |

長嘯子(ちょうしょうし)、挙白(きょはく)、天哉翁(てんさいおう)、松洞(しょうどう)、西山樵翁(せいざんしょうおう)、東翁(とうおう)、東山夢翁(とうざんむおう)、藻虫庵(そうちゅうあん)、長嘯(ちょうしょう)、挙白堂(きょはくどう)、東山(ひがしやま)、天哉(てんさい)、独笑(どくしょう)など多数 |

2 |

|

官位 |

従五位下侍従、従四位下式部大輔(しきぶたいふ)、左近衛権少将(さこんえごんのしょうしょう)、若狭守(わかさのかみ) |

2 |

|

キリシタン名 |

ペテロ(またはペドロ) |

2 |

|

法号 |

天哉長嘯大成院(てんさいちょうしょうたいせいいん) |

7 |

3. 武将としての木下勝俊

木下勝俊は、豊臣秀吉の一門衆という出自から、若くして大名に取り立てられ、豊臣政権下で一定の役割を担った。しかし、その武将としての経歴は、輝かしい武功よりも、むしろ関ヶ原の戦いにおける伏見城退去という一件によって特徴づけられる。

3.1. 豊臣政権下での活動 – 播磨龍野城主、若狭後瀬山城(小浜)城主としての統治

勝俊は幼少より豊臣秀吉に仕え、秀吉の縁戚が少ない中で一門衆の一人として厚遇された 2 。天正15年(1587年)頃、19歳の時には、秀吉の家老であった蜂須賀正勝の死後、その所領であった播磨国龍野城(兵庫県たつの市)を与えられ、龍野侍従とも称された 2 。

その後、文禄2年(1593年)または3年(1594年)には、若狭国後瀬山城(のちせやまじょう、福井県小浜市)8万1500石(資料によっては6万2千石とも 1 )を与えられ、小浜城主となった 2 。後瀬山城は、日本海側で最も京都に近い小浜湊を掌握する戦略的要衝であり、若狭支配の拠点であった。勝俊の統治に関する具体的な善政や失政、領民との関係を示す詳細な記録は乏しいが、文禄3年(1594年)7月には若狭国中の本願寺末寺に対して禁制を発給した記録が残っている 22 。これは、彼が領国支配において宗教勢力との関係にも意を用いていたことを示唆する。しかし、全体として、彼の統治者としての際立った事績は伝わっていない。彼の地位は、個人の能力以上に、豊臣家との血縁という要素が大きく作用していたと考えられ、豊臣政権の強力な後ろ盾があってこそのものであった可能性が高い。

3.2. 主要な戦役への従軍

武将としての勝俊は、豊臣政権下でいくつかの主要な戦役に従軍している。天正18年(1590年)、22歳の時には小田原征伐に参陣した 2 。しかし、この戦役における彼の具体的な役割や功績に関する詳細な記述は、提供された資料からは見当たらない 17 。

また、文禄元年(1592年)から始まった文禄の役(朝鮮出兵)においては、1,500名の兵を率いて肥前名護屋城(佐賀県唐津市)に在陣衆の一人として滞在した 2 。名護屋城は朝鮮出兵の前線基地であり、多くの大名がここに集結したが、勝俊が実際に渡海して戦闘に参加したかや、具体的な戦功を挙げたかについての記録は乏しい 27 。

これらの従軍経験は、勝俊が豊臣政権下で大名として一定の軍事的役割を期待されていたことを示している。しかし、彼の武将としてのキャリアにおいて、特筆すべき武功を伝える記録は少なく、その評価は限定的であると言わざるを得ない。彼の関心は、武勇よりもむしろ文化的活動に向かっていた可能性も指摘されている。

3.3. 関ヶ原の戦いと伏見城退去 – その背景、経緯、鳥居元忠との関係、徳川家康の意図、諸説の検討

木下勝俊の武将としての評価を決定づけたのは、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおける伏見城退去事件である。徳川家康が会津の上杉景勝討伐に向かう際、勝俊は特に伏見城(京都市伏見区)に留め置かれ、城の守備を命じられた 2 。伏見城は京都防衛の要であり、家康にとって上方における重要な拠点であった。

しかし、石田三成ら西軍が挙兵し、伏見城に迫ると、城将であった鳥居元忠が徹底抗戦の構えを見せる中、勝俊は戦闘が本格化する前に城を退去した 1 。この行動は、結果として「敵前逃亡」と見なされ、彼の武将としてのキャリアに致命的な打撃を与えることになった。

勝俊の伏見城退去の理由については、諸説あり、単純な臆病や裏切りと断じるには複雑な背景が指摘されている。

- 鳥居元忠による退去勧告説: 最も有力な説の一つは、総大将であった鳥居元忠から退去を促されたというものである。元忠は、勝俊の異母弟である小早川秀秋が西軍の主力として伏見城攻撃に参加していることを理由に、勝俊の立場に疑念を抱き、城内での内応を恐れて退去を迫ったとされる 2 。

- 徳川家康の戦略的指示説: 家康が、豊臣家との関係が深い勝俊の命を惜しみ、無駄死にさせないために事前に退去を指示していたという見方もある 6 。

- 勝俊自身の判断説: 勝俊自身が、豊臣家への忠誠心と徳川方への義理との間で板挟みになり、また西軍の首謀者である石田三成への不信感や、戦そのものの無益さ(「石田と徳川の争いは蝸牛角上の争い」と里村昌叱への書状で述べたとされる 30 )を達観していたため、自らの判断で城を離れたとする説もある 2 。彼の歌人としての素養が、武士としての非情な判断よりも平和や文化を重んじる価値観を育んでいた可能性も指摘される。

- 朝廷による救出工作説: 勝俊の和歌の師であった細川幽斎が田辺城の戦いで朝廷の勅命により救われたのと同様に、勝俊に対しても朝廷からの働きかけがあり、それに応じて退去したという説も存在する 2 。

- 北政所の意向説: 勝俊を可愛がっていた叔母の北政所(高台院)が、西軍を支持していたか、あるいは勝俊と秀秋の兄弟が戦場で相争うことを避けるために退去を促したという説もある 2 。

提案テーブル3: 伏見城退去に関する諸説と根拠

|

説 |

主な根拠・背景 |

典拠例 |

考察・反論 |

|

鳥居元忠による退去勧告説 |

小早川秀秋(勝俊の弟)が西軍にいたため、元忠が内応を疑い退去を迫った。 |

2 |

勝俊が元忠に追い出されたという形であれば、後の厳しい処罰との整合性が問われる。ただし、元忠の立場からすれば合理的な判断とも言える。 |

|

徳川家康の戦略的指示説 |

家康が勝俊の命を惜しみ、あるいは豊臣家との関係を考慮して事前に退去を命じた。 |

6 |

家康がそのような指示を出した直接的な証拠は乏しい。もし事実なら、戦後の勝俊への処罰は不可解となる。 |

|

勝俊自身の判断説 |

豊臣家への忠誠と徳川方への義理の板挟み、石田三成への不信、戦の無益さへの達観(「蝸牛角上の争い」発言)。 |

2 |

勝俊の文化的素養や価値観を反映する説だが、武将としての責任放棄との批判は免れない。 |

|

朝廷による救出工作説 |

和歌の師・細川幽斎と同様に、朝廷が勝俊の身を案じ、勅命などにより救出した。 |

2 |

具体的な朝廷の動きを示す史料は限定的。幽斎のケースとは状況が異なる。 |

|

北政所(高台院)の意向説 |

北政所が勝俊の身を案じ、あるいは兄弟間の争いを避けるために退去を促した。 |

2 |

北政所は東軍寄りであったとする通説と矛盾する可能性もある。ただし、甥である勝俊の身の安全を願った可能性は否定できない。 |

いずれの説が真実であったにせよ、勝俊の伏見城退去は、結果的に徳川家康の怒りを買い、関ヶ原の戦い後、彼の運命を大きく暗転させる直接的な原因となったのである 1 。この事件は、勝俊個人の資質や判断だけでなく、豊臣家と徳川家の対立という大きな時代のうねりの中で、彼が置かれた複雑な立場を象徴していると言えよう。

3.4. 改易とその後 – 備中足守藩主への一時的復帰と弟・利房との遺領争いによる再度の改易

関ヶ原の戦いが東軍の勝利に終わると、木下勝俊は伏見城退去の責任を厳しく問われ、若狭小浜8万石余の所領を没収され改易となった 1 。その後は、叔母である高台院の庇護を受け、京都に身を寄せたとされる 2 。

慶長13年(1608年)、父・木下家定が死去すると、勝俊に再び大名として復帰する機会が訪れる。高台院の熱心な執り成しにより、家定の遺領であった備中国足守(あしもり、岡山市北区)2万5千石の継承が認められたのである 2 。

しかし、この大名復帰も長くは続かなかった。徳川家康は、足守の遺領を勝俊とその異母弟である木下利房に分割して与えるよう指示していた。ところが、勝俊を溺愛する高台院は、その指示に反して遺領の全てを勝俊に相続させてしまったのである 2 。これに不満を抱いた利房が幕府に訴え出たため、兄弟間で激しい遺領争いが発生した。

この争いは幕府の介入を招き、翌慶長14年(1609年)、幕府は「分地の沙汰を犯し、命に背いた」として、木下家の足守領2万5千石全てを没収するという厳しい裁定を下した 2 。これにより、勝俊は再び所領を失い、二度と大名に返り咲くことはなかった。この一連の出来事は、勝俊個人の問題というよりも、徳川幕府による豊臣恩顧大名への統制強化や、かつて絶大な影響力を誇った高台院の政治力の相対的な低下といった、より大きな政治的文脈の中で捉える必要がある。足守藩主としての勝俊の具体的な統治事績については、その期間が極めて短かったこともあり、ほとんど記録は残されていない 15 。

4. 歌人・木下長嘯子としての活動

二度にわたる改易により武将としての道を完全に絶たれた木下勝俊は、京都に隠棲し、木下長嘯子として和歌の世界にその名を刻むことになる。彼の後半生は、戦国の動乱から離れ、風雅を追求する文化人としてのものであった。

4.1. 改易後の京都(東山、大原野など)での隠棲生活

慶長14年(1609年)の二度目の改易後、勝俊は京都東山に隠棲し、剃髪して長嘯子と号した 1 。高台院が創建した高台寺の南隣に挙白堂(きょはくどう)という庵を構え、そこを拠点に文筆活動に専念した 2 。この隠棲生活は約50年にも及んだとされる 1 。晩年には、京都洛西の大原野にある勝持寺(しょうじじ)の畔に移り住み、「西山樵翁(せいざんしょうおう)」などと号した 2 。

4.2. 和歌の師・細川幽斎と歌風の形成

勝俊の和歌への傾倒は早く、若き武将時代から当代随一の文化人であった細川幽斎(藤孝)に師事して和歌を学んでいた 2 。幽斎は歌学の奥義である古今伝授の継承者であり、勝俊も幽斎からその薫陶を深く受けたと考えられる 38 。

長嘯子の歌風は、師である幽斎が重んじた二条派の伝統的な歌学を踏まえつつも、それに囚われることなく、より自由闊達で清新なものへと展開していった。古語や俗語を自在に詠み込み、個人の率直な感情や日常的な題材を詠むことを恐れなかったその作風は、当時の歌壇に新しい風を吹き込み、近世和歌革新の先駆者の一人と高く評価されている 2 。

4.3. 主要著作 – 歌集『挙白集』、『長嘯子文集』、『九州道乃記』の内容と文学的価値

長嘯子の文学的業績を今に伝える主要な著作として、以下のものが挙げられる。

- 『挙白集(きょはくしゅう)』: 長嘯子の代表的な歌文集であり、彼の死後、慶安2年(1649年)に刊行された 6 。和歌のみならず、優れた和文も収録されており、和漢の古典に対する深い造詣を踏まえつつも、独創性に富んだ表現が高く評価されている 39 。特に、若くして亡くした娘を悼んで詠んだ一連の哀傷歌群「うなゐ松(うないまつ)」は、その悲痛な情愛が読む者の心を打ち、長嘯子の人間味を伝える作品として名高い 38 。

- 『長嘯子文集(ちょうしょうしぶんしゅう)』: 『挙白集』の和文部分を指す場合や、独立した著作として言及されることもある 19 。

- 『九州道乃記(きゅうしゅうのみちのき)』または『九州の道の記』: 文禄元年(1592年)、勝俊が24歳の時に、豊臣秀吉による朝鮮出兵(文禄の役)に際して、京から肥前名護屋城へ至る道中の見聞や感想を綴った紀行文である 6 。古典である『伊勢物語』の影響も指摘されており 18 、若き日の勝俊の文学的才能や豊かな感受性を今に伝えている。なお、この著作に関ヶ原の戦いにおける伏見城退去に関する記述はない 6 。

これらの著作は、長嘯子の文学的達成を示すと同時に、当時の彼の心情や見聞、そして近世初期の文化の様相を伝える貴重な資料となっている。彼の作品は、伝統を継承しつつも形式に囚われず、個人の感情や日常的な題材を率直に表現する点に新しさがあり、これが近世和歌や俳諧への橋渡しとなったと言える。

4.4. 当代文化人との交流

長嘯子は、その隠棲生活において、当時の京都を中心とする様々な分野の文化人たちと広範な交流を持った。和歌の師である細川幽斎はもちろんのこと、同じ幽斎門下で貞門俳諧の祖として知られる松永貞徳(まつなが ていとく)とは、時に歌壇を二分するほどの存在として並び称された 2 。

その他にも、儒学者の林羅山(はやし らざん)や藤原惺窩(ふじわら せいか)、大名茶人として名高い小堀遠州(こぼり えんしゅう)や伊達政宗(だて まさむね)、公家の中院通勝(なかのいん みちかつ)、文人僧の安楽庵策伝(あんらくあん さくでん)、書画に優れた松花堂昭乗(しょうかどう しょうじょう)、さらには三代将軍徳川家光の乳母であった春日局(かすがのつぼね)など、その交流範囲は堂上(公家)、地下(じげ、武士や町人など)、武士、町人、僧侶といった身分や立場を問わないものであった 1 。この広範なネットワークは、長嘯子が単に隠棲した歌人というだけでなく、当時の京都文化サロンにおける中心人物の一人であったことを示唆しており、彼の存在が異なる分野の文化人たちを結びつける触媒の役割を果たした可能性も考えられる。

4.5. 茶道への関与と千利休との関係

長嘯子は和歌のみならず、茶道にも深く通じていたとされる。茶の湯を千利休(せんのりきゅう)に学んだという伝承があり 6 、隠棲中も茶に親しみ、小堀遠州をはじめとする茶人たちとの交流も深かった 43 。彼の文化活動は和歌を中心にしつつも、茶道という当時の武家社会における重要な教養とも深く結びついていたのである。

4.6. 後世の文学(松尾芭蕉など)への影響

木下長嘯子の文学は、後世の文学者たちにも大きな影響を与えた。特に、俳諧の世界を大成した松尾芭蕉(まつお ばしょう)は、長嘯子に深い憧憬の念を抱き、その和文や俳諧の精神から影響を受けたとされている 2 。長嘯子の作品に見られる自然観や、日常の中に美を見出す感性は、芭蕉の俳諧理念と通じるものがある。

また、国学の学統において重要な位置を占める下河辺長流(しもこうべ ちょうりゅう)も、長嘯子の和歌を高く評価し、支持した一人である 2 。さらに、当時の文化に大きな影響力を持っていた後水尾天皇(ごみずのおてんのう)でさえ、長嘯子からの評価を気にかけたという逸話も残っており 2 、彼の歌人としての権威と影響力の大きさを物語っている。

5. 晩年と最期

歌人・木下長嘯子としての名声を確立した勝俊は、長い隠棲生活の末、静かにその生涯を閉じた。

5.1. 隠棲生活の詳細と経済的基盤

京都東山での隠棲の後、長嘯子は最晩年には京都洛西の小塩山(おしおやま)山麓、大原野にある勝持寺(花の寺としても知られる)の畔に移り住んだと伝えられている 2 。この地で「西山樵翁(せいざんしょうおう)」などと号し、引き続き風流三昧の生活を送った 2 。

彼の隠棲生活を支えた経済的基盤については、改易当初は叔母である高台院からの庇護があったことが知られている 2 。高台院は豊臣家の財産を背景に、甥である勝俊を手厚く支援したと考えられる。しかし、高台院は寛永元年(1624年)に没しており、それ以降の約25年間にわたる長嘯子の生活を支えた安定した収入源については、具体的な記録は乏しい 43 。歌人としての名声や、彼が築いた広範な文化人との交流ネットワークを通じて、有力なパトロンからの支援(例えば、和歌の指導料、作品への対価、あるいは大名や富裕な町衆からの経済的援助など)が存在した可能性が高いが、その詳細は明らかではない。隠棲後も、後妻であったのか娘であったのかは不明だが、家族との間で手紙のやり取りは続いていたようである 2 。

5.2. 最期の地と没年

木下長嘯子こと木下勝俊は、慶安2年(1649年)6月15日、81歳という長寿を全うして死去した 7 。最期の地は、前述の通り丹波国大原野(現在の京都市西京区大原野)の勝持寺畔とされ、そこで静かに息を引き取ったと伝えられている 2 。東山の賑わいを離れ、より自然豊かで静寂な大原野の地を選んだ背景には、彼の心境の変化や、さらなる風雅の追求があったのかもしれない。

6. 木下勝俊ゆかりの史跡と文化財

木下勝俊の生涯は、武将として、また歌人として、各地にその足跡を残している。彼にゆかりの深い史跡や文化財は、その波乱に満ちた人生を今に伝えている。

6.1. 若狭小浜、備中足守における関連史跡

- 若狭小浜(福井県小浜市): 勝俊が若狭守として統治した時代の居城であった後瀬山城跡は、現在、国の史跡に指定されている 21 。この城跡は、中世から近世初頭にかけての若狭地方の政治史および城郭史を理解する上で貴重な遺跡である。勝俊の統治期間は比較的短かったものの、豊臣政権下における日本海側の重要な拠点として、彼の名が刻まれている。

- 備中足守(岡山市北区足守): 勝俊が一時的に藩主として復帰した足守には、足守陣屋跡や武家屋敷群が残り、江戸時代の陣屋町の風情を今に伝えている 16 。勝俊自身が足守を統治した期間は極めて短く、具体的な事績も乏しいが、父・木下家定、そして後に弟・木下利房が治めた地として、木下家とは深い縁で結ばれている。

6.2. 京都における墓所(高台寺、常照寺の歌塚)と邸宅跡(中村公園など)

勝俊の後半生の多くは京都で過ごされたため、特に京都市内には彼にまつわる史跡が多く存在する。

- 高台寺(京都市東山区): 豊臣秀吉と高台院ゆかりの寺院であり、木下勝俊の墓所の一つとされている 2 。同寺には高台院や木下家一族の墓も存在し、勝俊の墓は亀の背に碑石が乗る亀趺碑(きふひ)であるとの記録もある 32 。また、高台寺の近隣には、長嘯子が庵を結んだとされる長嘯庵が再現されている 10 。さらに、高台寺の塔頭である春光院は、勝俊が亡くなった娘を弔うために創建したと伝えられている 13 。

- 常照寺(京都市右京区嵯峨小倉山): 勝俊の墓地の一つとして記録されている 7 。また、小倉山麓にある常寂光寺(じょうじゃっこうじ)の多宝塔西側には木下長嘯子の歌塚があり、同寺の開山である究竟院日禛(くっきょういん にっしん)上人との交流が偲ばれるとされている 48 。常照寺と常寂光寺は近接しており、長嘯子とこの地域の関わりの深さを示している。

- 中村公園(名古屋市中村区): 豊臣秀吉の生誕地とされる中村公園内に、木下勝俊の屋敷跡があったという伝承がある 35 。これが事実であれば、勝俊が幼少期を秀吉や高台院と極めて近い環境で過ごしたことを示唆し、彼の原点を考える上で興味深い。ただし、これは京都での隠棲後の邸宅とは異なる。

- 歌碑: 長嘯子自身の和歌を刻んだ歌碑については、その建立場所や詳細に関する明確な情報は少ない 38 。

これらの史跡は、勝俊の人生の各段階、すなわち豊臣家臣としての活動期、そして改易後の歌人としての隠棲期をそれぞれ反映しており、特に京都には彼の文化人としての足跡が色濃く残されている。

7. 木下勝俊の歴史的評価

木下勝俊の歴史的評価は、彼が持った「武」と「文」という二つの側面において、大きく異なる様相を呈している。また、その評価は時代と共に変遷してきた。

7.1. 武将としての評価と歌人としての評価

- 武将としての評価: 豊臣一門という出自から若くして大名に取り立てられたものの、その軍事指揮官としての能力や戦功については、特筆すべき記録は少ない 5 。むしろ、関ヶ原の戦いにおける伏見城からの退去は、後世に至るまで「敵前逃亡」あるいは「卑怯な行動」として厳しく非難されることが多い 2 。ただし、前述の通り、この退去には鳥居元忠からの退去勧告や、勝俊自身の複雑な心情、あるいは徳川家康の意図など、様々な背景があったとする擁護論も存在する 2 。しかし、総じて武将としての評価は高いとは言えず、むしろ失敗した武将、あるいは武よりも文を好んだ人物として捉えられることが多い 35 。

- 歌人としての評価: 一方、歌人・木下長嘯子としての評価は極めて高い。彼は近世和歌革新の先駆者の一人と位置づけられ、その自由闊達で清新な歌風は、伝統的な二条派の歌風に新風を吹き込んだと評される 8 。同時代の松永貞徳と並び称されるほどの存在であり、特に松尾芭蕉をはじめとする後世の文学者たちに大きな影響を与えたことは特筆に値する 2 。彼の代表作である歌文集『挙白集』は、その文学的達成を如実に示している。

このように、勝俊の評価は、武将としては不名誉な形でキャリアを終えた一方で、歌人としては近世文学史に確固たる地位を築いたという、対照的なものとなっている。

7.2. 時代による評価の変遷

木下勝俊(長嘯子)に対する評価は、時代によっても変化を見せてきた。

生前およびその直後においては、彼の斬新な歌風は、伝統を重んじる保守派の歌人たちから「異風」「難解」といった批判を受けることもあった。例えば、尋旧坊(じんきゅうぼう)による『難挙白集(なんきょはくしゅう)』はその代表的な例である 8 。

しかし、一方で、下河辺長流や松尾芭蕉のように、彼の文学の本質を理解し、高く評価して影響を受ける者も多く現れた 2 。江戸時代を通じて、戦乱の世から離れて風雅に生きた隠者としての彼の生き方や、形式に囚われない自由な精神は、一部の文人たちの間で理想化され、憧憬の対象となった側面もある 37 。

近代以降、特に現代の歴史学や国文学の研究においては、武将としての側面よりも、近世初期における重要な歌人、文化人としての長嘯子の業績が中心的に評価されている。伏見城退去についても、単に卑怯な行為として断じるのではなく、彼の人間性や独自の価値観、当時の複雑な政治状況などを考慮した、より多角的で nuanced な解釈が試みられるようになっている 30 。

このように、勝俊の歴史的評価は、「武」の側面での失脚から「文」の側面での再評価へと大きく転換し、時代が下るにつれて文化人としての彼の重要性がより明確に認識されるようになってきたと言える。これは、彼の生き方そのものが、武断の時代から文治の時代へと移行する過渡期を象徴しているとも解釈できよう。

8. おわりに

木下勝俊の生涯は、豊臣家の一門武将としての栄光と挫折、そして不朽の歌人・木下長嘯子としての文化的達成という、鮮やかな二面性によって彩られている。彼の人生は、戦国乱世の終焉と近世社会の到来という、日本史における大きな転換期を生きた一人の武士の、特異な生き様を我々に示している。武将としての道を絶たれたことが、結果として彼の類稀なる文学的才能を開花させ、後世の日本文化に大きな影響を残すことになったという事実は、歴史の皮肉であると同時に、ある種の必然性をも感じさせる。

伏見城退去の真相や、その出自に関する謎など、未だ完全に解明されていない点も残されている。しかし、現存する史料や作品から浮かび上がる木下勝俊(長嘯子)の姿は、単なる「裏切り者」や「風流人」といった単純なレッテルでは到底捉えきれない、複雑で深みのある、そして魅力的な人間像である。彼は、武士としての名誉や地位よりも、自己の内面から湧き出る美的衝動や、人間的な情愛に忠実に生きようとした人物だったのかもしれない。

彼の生き方や作品は、時代の価値観と個人の信念との葛藤、挫折とそこからの再生といった、現代に生きる我々にとっても普遍的なテーマを問いかけてくる。木下勝俊の研究は、単に一人の歴史上の人物の事績を追うに留まらず、武家社会における文化の役割や、豊臣から徳川へと政権が移行する激動期における旧勢力の動向、そして近世初期の京都文化の爛熟といった、より大きな歴史的テーマを考察する上でも、重要な示唆を与えてくれると言えよう。彼の生涯は、個人の選択と時代の潮流がいかに複雑に絡み合い、時に予期せぬ形で歴史的な意義を生み出すかを示す、一つの貴重な事例なのである。

引用文献

- 若狭小浜領主 木下勝俊(長嘯子)と母の謎 岡村昌二郎 http://kouyouan.sakura.ne.jp/kinosita-no-nazo.htm

- 木下勝俊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E5%8B%9D%E4%BF%8A

- 関ヶ原の戦いの戦後処理 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%BE%8C%E5%87%A6%E7%90%86

- 木下長嘯子筆消息 | Keio Object Hub: 慶應義塾のアート&カルチャーを発信するポータルサイト https://objecthub.keio.ac.jp/ja/object/343

- 木下勝俊 武士の世界をドロップアウトした秀吉一門衆 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=NWyK8NzD0a0

- 若狭小浜領主 歌人 木下勝俊 http://kouyouan.sakura.ne.jp/kinosita.htm

- [ID:40441] 木下勝俊 : 資料情報 | 研究資料・収蔵品データベース | 國學院大學デジタル・ミュージアム http://jmapps.ne.jp/kokugakuin/det.html?data_id=40441

- 木下長嘯子(キノシタチョウショウシ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E9%95%B7%E5%98%AF%E5%AD%90-16085

- 家康と三成を見限った木下勝俊の「価値観」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/43657

- 【森氏家譜】森家の史跡一覧(京都府) http://www.mori-family.com/jp/shiseki/kinki/kyoto/index.html

- 系図で見てみよう(豊臣秀吉・高台院) | 権中納言の歴史語り https://ameblo.jp/gonchunagon/entry-12739598796.html

- 武田信吉とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%AD%A6%E7%94%B0%E4%BF%A1%E5%90%89

- 高台寺周辺ガイド:名所・旧跡:春光院 https://www.kodaiji.com/guide/shunkoin.html

- 小早川秀秋とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E7%A7%80%E7%A7%8B

- 木下勝俊とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E5%8B%9D%E4%BF%8A

- 足守陣屋 冠山城 庭瀬城 撫川城 賀陽氏館 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/okayama/okayamasi02.htm

- 木下家定の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/94727/

- 木下勝俊の「九州の道の記」と「伊勢物語」 - 紀要論文 - 資料タイプ ... https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/ja/list/nii_types/Departmental%20Bulletin%20Paper/p/9/item/9545

- 木下長嘯子 「九月尽」 三首和歌懐紙 | 古美術ささき https://www.kobijutsu.ne.jp/products/detail/5642

- 挙白集 | 書物で見る日本古典文学史 - 国文学研究資料館 https://www.nijl.ac.jp/etenji/bungakushi/contents/detail/detail04-01_004.html

- 若狭 後瀬山城(小浜市)/登城記 - タクジローの日本全国お城めぐり http://castle.slowstandard.com/16shinetsuhokuriku/22fukui/post_1147.html

- 木下勝俊-Fess https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/ftsearch/search/;jsessionid=BBD04077D7C9580DE114BC1D36C7FA46?q=%E6%9C%A8%E4%B8%8B%E5%8B%9D%E4%BF%8A

- おんな太閤記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8A%E3%82%93%E3%81%AA%E5%A4%AA%E9%96%A4%E8%A8%98

- 北条氏政を苦しめた組織の「官僚化」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/23322

- 伊達政宗に学ぶ「コンプライアンス対応」の成功と失敗 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/20945

- 文禄・慶長の役 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%83%BB%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9

- 関ヶ原の戦い https://kunioyagi.sakura.ne.jp/ryokou/000-setumei/sekigahara.pdf

- 武将印紹介37「鳥居元忠」(墨将印) - 戦国魂ブログ https://www.sengokudama.jp/blog/archives/4078

- 第35話 徳川家康(その4) - 蔵人会計事務所 https://www.c-road.jp/6column/column35.html

- 家康と三成を見限った木下勝俊の「価値観」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/43657/2

- 備中足守藩 木下家資料 - 岡山市 https://www.city.okayama.jp/okayama-city-museum/cmsfiles/contents/0000021/21377/20150109_kinoshita.pdf

- 学芸員のまなざし - 日出町 https://www.town.hiji.lg.jp/material/files/group/24/202401_exhibition-commentary.pdf

- 「備中足守藩 木下家資料」の調査研究を通して地域の魅力を再発見 https://www.fukutake.or.jp/archive/houkoku/2014_071.html

- 木下家定、足守に移る。なぜ?―足守陣屋町・金川城・岡山城― | 岡山市 https://www.city.okayama.jp/0000049766.html

- 木下勝俊(長嘯子)宅跡 | 愛知、岐阜、三重、東海地方の城と史跡と ... https://ameblo.jp/mikawa-hide/entry-10866023561.html

- 木下長嘯子筆「十六夜の文」 https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/25127/files/039000170006.pdf

- 『木下長嘯子』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/6055357

- 木下長嘯子 きのしたちょうしょうし 永禄十二~慶安二(1569~1649) 号:挙白堂・天哉翁・夢翁 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tyousyou.html

- 研究叢書555 『挙白集』評釈 和文篇 - 和泉書院 日本文学・日本語学 ... https://www.izumipb.co.jp/smp/book/b621999.html

- 和文の伝統 - 春さんのHomePage http://hal.la.coocan.jp/b_class/kinsei_08.html

- 木下勝俊の「九州の道の記」と「伊勢物語」 - CiNii Research https://cir.nii.ac.jp/crid/1390572175347272192

- 吾妹子が見し鞆の浦のむろの木は - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2022/09/%E3%82%80%E3%82%8D%E3%81%AE%E6%9C%A8.html

- 遠敷地区長期計画 - 小浜市 https://www1.city.obama.fukui.jp/shisei/shiminkyodo-boranteia/shiminkyodojigyo/1871_d/fil/1023.pdf

- 高山寺明恵上人七百年遠忌点描 - 名古屋文理大学 https://www.nagoya-bunri.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2022/03/kiyo17-33-46.pdf

- 史跡後瀬山城跡整備基本計画 - 小浜市 https://www1.city.obama.fukui.jp/kanko-bunka/jisha-shiseki/4849_d/fil/a.pdf

- 後瀬山城跡 - 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/171995

- 備前・備中紀行(その2・木下氏の陣屋町、足守)|ピズモのブログ - みんカラ https://minkara.carview.co.jp/userid/157690/blog/25221921/

- 境内のご案内 / INSIDE MAP OF THE TEMPLE - 常寂光寺 JOJAKKO-JI https://jojakko-ji.or.jp/about/

- 探訪 京都・洛東を往く -3 二寧坂~ねねの道:歌仙堂・三面大黒天・月真院 | 遊心六中記 https://plaza.rakuten.co.jp/asobikokoro2/diary/202205130000/

- 池大雅美術館 その2 - 徘徊の記憶 https://visual.information.jp/blog/2014/03/15/201403-article_2/