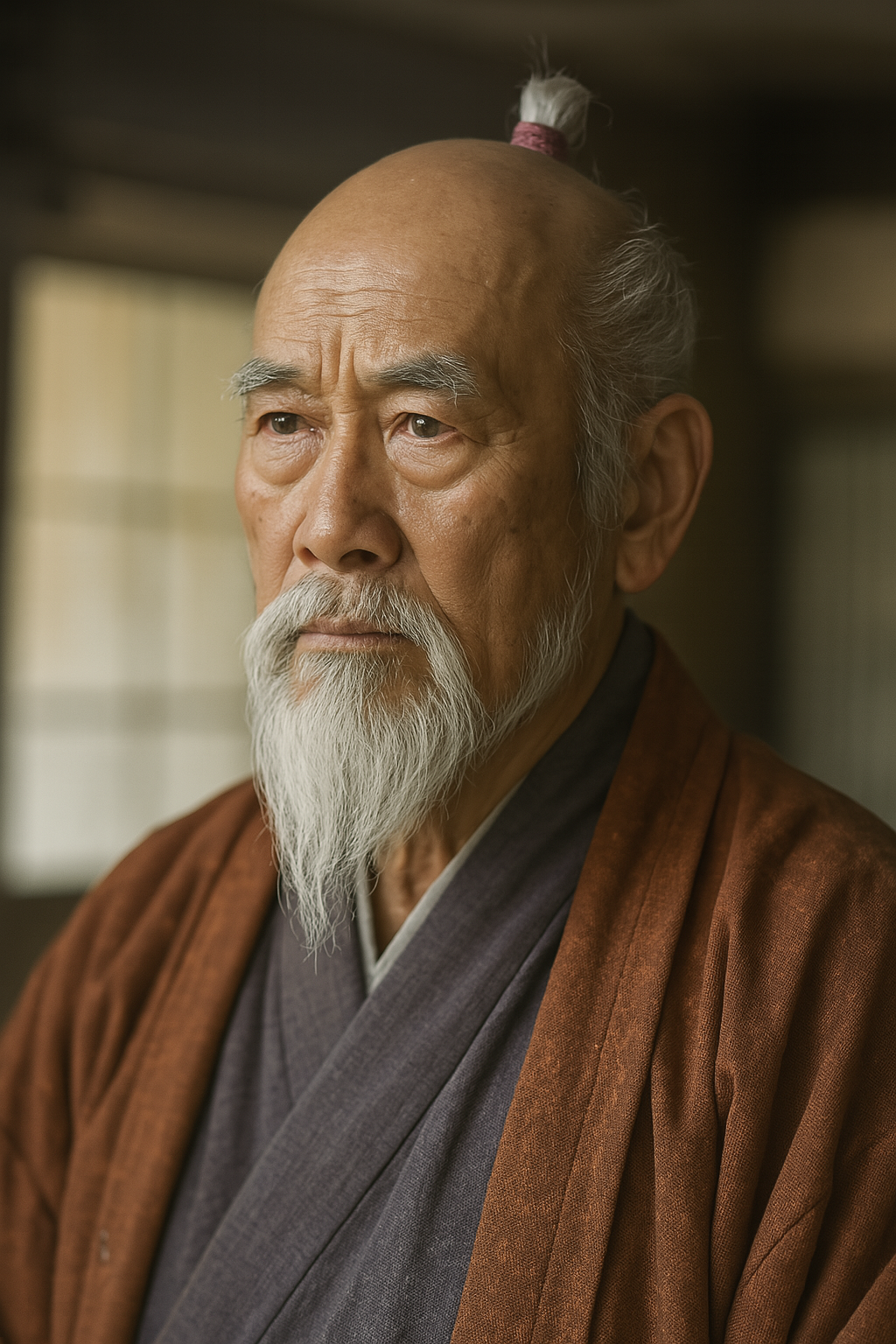

木幡高清

木幡高清は相馬中村藩の重臣で、106歳まで生きた稀有な長寿武将。相馬家五代に仕え、傅役や検地代官として藩政を主導。伊達氏との攻防や関ヶ原後の改易危機を乗り越え、相馬家の近世大名化に貢献した。

相馬家の生き字引、木幡駿河守高清の生涯 ―戦国から泰平の世へ、百六年の軌跡―

序章:百六歳の重臣、木幡駿河守高清

戦国乱世から江戸泰平の世へ。日本の歴史が最も劇的に動いた時代を、一人の人間がその目で全て見届けたとしたら、その存在は単なる個人を超え、一つの生きた史書となる。相馬中村藩の重臣、木幡駿河守高清(こわた するがのかみ たかきよ)こそ、まさにそのような人物であった。天文6年(1537年)、織田信長よりわずか3年遅く生を受けた高清は、三代将軍徳川家光の治世が盤石となった寛永19年(1642年)に、実に106歳という驚異的な長寿を全うしてこの世を去った 1 。

戦国武将の長寿記録において、高清の名はしばしば筆頭に挙げられる 2 。しかし、彼の真価はその稀有な長寿そのものにあるのではない。彼の生涯の価値は、相馬顕胤から数えて五代の当主に仕え、主家の存亡の危機から近世大名としての体制確立に至るまで、その全ての過程に立ち会い、知恵と経験をもって貢献した点にある。高清の106年という歳月は、相馬家にとって単なる家臣の奉公期間ではなく、激動の時代を乗り越えるための羅針盤であり、失われた過去と未来を繋ぐための「生きた記憶装置」そのものであった。

本報告書は、この木幡高清という類稀なる人物の生涯を、藩の公式記録である『衆臣家譜』や『奥相茶話記』などの史料を基軸に、多角的に分析・再構成するものである。彼が果たした文官としての役割、藩政への貢献、そして「生き字引」としての歴史的価値を徹底的に解明し、戦国を生き抜き、近世を繋いだ一人の重臣の実像に迫ることを目的とする。

第一章:木幡氏の出自と相馬家中の力学

木幡高清の生涯を理解するためには、まず彼が属した「木幡氏」という一族の歴史的背景と、相馬家臣団内での立ち位置を把握することが不可欠である。木幡氏は単なる一介の家臣ではなく、相馬家と深い関わりを持つ名門として、その存在感を示していた。

第一節:藤原氏の末裔、京から奥州へ ― 木幡一族の系譜と家格

相馬藩が幕末に編纂した公式の家臣系譜『衆臣家譜』によれば、木幡氏の遠祖は藤原氏の血を引くとされる 4 。そのルーツは平安時代の京都に遡り、宇治の木幡の地に居を構えたことからその名を称したという 4 。一族はその後、歴史の荒波の中で常陸国へと移り、平将門の乱に連座して没落するも、やがて相馬氏の祖と行動を共にし、下総国から奥州の地へと付き従ったと伝えられている 4 。

この系譜が示すのは、木幡氏が相馬家において単なる譜代の臣ではなく、主家の一門に準ずる高い家格を有していたという事実である 6 。武家社会において、家の由緒や系譜は、その家の発言力や政治的地位を規定する重要な要素であった。高清が後年、藩主の傅役(後見人)や藩の史書編纂といった枢要な役割を担うことができた背景には、彼個人の資質に加え、彼が属する木幡氏そのものが持つ高い家格と歴史的正統性があったことは想像に難くない。

第二節:高清と継清 ― 文武を担った二人の木幡

高清が生きた時代、木幡一族にはもう一人、特筆すべき人物がいた。武勇をもって知られた木幡継清(つぐきよ)である 9 。継清は、相馬盛胤から利胤までの三代に仕え、数々の合戦で功を挙げた猛将であった。特に天正18年(1590年)の伊達政宗との駒ヶ嶺の戦いでは、敗走する相馬軍の殿(しんがり)を務め、「其の功抜群なり」と称賛されるほどの活躍を見せている 4 。

高清と継清の関係については、継清を「兄」とする説も存在するが、『衆臣家譜』などの記述を検討すると、高清には姉と弟二人がいたのみとされており、直接の兄弟関係は否定される 1 。両者は木幡氏嫡流の当主と分家の者、あるいは従兄弟といった極めて近しい間柄であったと推測するのが妥当であろう。

ここで注目すべきは、二人の役割の鮮やかな対比である。継清が合戦の最前線で命を懸ける「武」の象徴であったのに対し、高清は後述するように検地代官や傅役といった藩政の中枢を担う「文」の役割を全うした。戦国の動乱が終息し、大名が軍事力だけでなく統治能力を問われるようになる時代への移行期において、木幡一族が一族内で「文」と「武」の役割を分担し、いずれの局面においても主家にとって不可欠な存在であり続けようとしたことは、一族の生存戦略として極めて巧みであったと言える。武勇が価値を持つ時代には継清が、そして統治と秩序が求められる時代には高清が、それぞれ一族の存在価値を高めた。この分業体制こそ、木幡氏が相馬家中で重きをなした要因の一つと考えられる。

第三節:青田氏との確執と木幡家の試練

相馬家臣団は、必ずしも一枚岩ではなかった。重臣間での権力闘争は常に存在し、特に木幡氏と青田氏との対立は、時に血をみるほどの深刻なものであった 10 。相馬盛胤がまだ若かった頃、黒木城代であった青田信濃守顕治の讒言を信じ、重臣の木幡主水正盛清を謀殺するという悲劇が起きている 4 。

この事件により、木幡氏の嫡流は一時断絶の危機に瀕した。盛清の妻と嫡男・藤五郎は伊達氏のもとへ亡命し、藤五郎は後に目々沢(めめざわ)氏を名乗り、その子孫は仙台藩の重臣として大成することになる 10 。一方で、主家の相馬盛胤は後に自らの過ちを悔い、木幡家の断絶を惜しんで一族の者を後継とし、家名を再興させている 4 。

高清の生涯は、このような藩内の複雑で危険な権力力学の中で営まれた。彼の慎重で実直な働きぶりは、こうした内部の緊張関係を生き抜くための処世術であった可能性も否定できない。興味深いことに、高清の姉は青田太郎右衛門常治に嫁いでおり 1 、両家が単なる敵対関係だけでなく、婚姻を通じた複雑な関係性の中にあったことを示唆している。

第二章:相馬五代 ― 激動の時代と高清の役割

木幡高清は、相馬顕胤、盛胤、義胤、利胤、そして二代目義胤という五代の当主に仕えた 1 。彼の長いキャリアは、相馬家が戦国大名として存亡をかけて戦った時代から、近世の中村藩として幕藩体制下に組み込まれていく過程と完全に重なっている。

表1:木幡高清が仕えた相馬家五代の君主と主要な出来事

|

相馬家当主(代) |

在位期間(西暦) |

時代の主要事件と相馬家の動向 |

木幡高清の推定される役職・立場 |

|

14代 顕胤 |

1521-1549 |

伊達稙宗の天文の乱。相馬氏は伊達氏と抗争と和睦を繰り返す。 |

幼少期~青年期。家臣として出仕。 |

|

15代 盛胤 |

1549-1592 |

伊達輝宗との抗争激化。家中の権力闘争(木幡盛清殺害事件)。 |

壮年期。藩政に関与し始める。 |

|

16代 義胤 |

1592-1612 |

伊達政宗との死闘(人取橋の戦い、駒ヶ嶺の戦いなど)。豊臣秀吉への臣従。関ヶ原の戦いと改易の危機。 |

壮年期~熟年期。藩政の中枢へ。 |

|

17代 利胤 |

1612-1625 |

徳川幕府との交渉と本領安堵。中村城への移転と藩体制の確立。 |

熟年期。 傅役 、 検地代官 として藩政を主導。 |

|

18代 義胤 |

1625-1651 |

幼君の後見。中村藩初期の藩政安定期。 |

老年期。藩の長老、「生き字引」として史書編纂に貢献。 |

第一節:伊達氏との攻防と戦国家臣の務め(顕胤・盛胤・義胤の時代)

高清の青年期から壮年期にかけては、隣国の雄・伊達氏との絶え間ない戦いの時代であった。特に16代当主・相馬義胤の時代には、伊達政宗の猛攻に晒され、領地は何度も蹂躙され、まさに存亡の淵に立たされた 12 。高清自身が合戦でどのような武功を立てたかについての具体的な記録は乏しい。しかし、彼はこの過酷な時代を相馬家の家臣として生き抜き、主家と運命を共にした。この経験こそが、彼の人間性を形成し、後の史書編纂において、文字記録だけでは伝わらない合戦の生々しさや、戦国期の主従関係の機微を語る上で、かけがえのない財産となったことは間違いない。

第二節:藩の存亡と傅役の重責(利胤の時代)

相馬家の歴史において最大の危機は、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦い後に訪れた。当主・義胤は、豊臣政権下で石田三成と親交があったこと、また関東の雄・佐竹義宣と歩調を合わせたことから、戦勝者である徳川家康の怒りを買い、領地没収、すなわち改易を命じられたのである 7 。

この絶体絶命の状況で、歴史を動かしたのは嫡男の三胤(後の利胤)であった。父・義胤が佐竹氏の誘いに応じて秋田へ移ることもやむなしと考えていたのに対し、三胤は「(佐竹の)旗下になり、苗字を汚さんは更に詮無し」と強く反対し、自ら江戸へ赴いて家康と秀忠に直訴する道を選んだ 14 。これは一歩間違えれば一族滅亡に繋がりかねない、まさに乾坤一擲の賭けであった。

この時、若き三胤を支え、その教育を司っていたのが「傅役(ふやく)」の木幡高清であった 1 。傅役とは、単に学問を教える家庭教師ではない。主君となるべき世子の人格形成から政治哲学、そして為政者としての判断力に至るまでを導く、極めて重い政治的責任を負う後見人である。利胤が父の意向に反してまで、相馬家の誇りと独立を賭けて直訴するという重大な政治決断を下した背景には、戦国の世を生き抜いてきた傅役・高清の豊富な経験と、相馬家の歴史を踏まえた大局的な助言があったと考えるのが極めて自然である。利胤の決断は、高清の政治的薫陶の成果であった可能性が高い。結果として、利胤の決死の交渉は本多正信らの取りなしもあって成功し、慶長7年(1602年)、相馬家は奇跡的に本領安堵を勝ち取った 14 。高清は、傅役として相馬家を滅亡の淵から救う上で、間接的ながら決定的な役割を果たしたと言えよう。

第三節:近世大名への脱皮と検地代官の手腕(利胤・(二代)義胤の時代)

本領安堵を勝ち取った相馬家にとって、次なる課題は戦国的な領国支配から、徳川幕府が統治する泰平の世に即した近世大名へと脱皮することであった。その根幹をなすのが、領内の土地を測量し、村々の生産力を米の量(石高)で統一的に把握する「検地」と、その石高に基づいて家臣に知行(給与)を再配分する「知行割」である 17 。

この藩体制の根幹を築く事業において、木幡高清は「検地代官」という重職を務めた記録が残っている 20 。検地代官は、単なる測量技術者ではなく、土地の等級を査定し、村高を決定し、年貢の基準を定めるという、藩の財政と民政の根幹を左右する極めて高度な行政手腕と公正さが求められる役職である。慶長年間から寛永年間にかけて行われた相馬藩の検地とそれに伴う家臣団の再編成 13 に、高清が深く関与したことは、彼が武人としてだけでなく、有能な行政官僚としても藩政の確立に直接的に貢献したことを明確に示している。

第三章:泰平の世の「生き字引」

関ヶ原の危機を乗り越え、相馬中村藩が近世大名としての歩みを始めると、木幡高清の役割もまた新たな段階へと移行する。彼はもはや単なる家臣ではなく、藩の歴史そのものを体現する「生き字引」として、かけがえのない存在となっていった。

第一節:『相馬旧記』編纂と「語り部」の価値

江戸時代に入り、世が泰平になると、各大名家は自家の由緒と歴史を編纂し、その正統性と家格を幕府や社会に示すことに力を注ぐようになった 24 。これは単なる文化事業ではなく、幕藩体制下で自家の地位を確立するための重要な政治的営為であった。相馬藩においても、『相馬旧記』や『奥相茶話記』 27 、そしてその集大成である『衆臣家譜』 28 といった史書の編纂が、藩の事業として精力的に進められた。

こうした藩史編纂において、木幡高清の存在は決定的に重要であった。彼は、相馬家が伊達氏と繰り広げた死闘の数々、豊臣秀吉への臣従、そして関ヶ原後の改易の危機と本領安堵という、相馬家のアイデンティティを形成する歴史的事件の全てを、当事者として実体験していた。藩の公式記録を編纂するにあたり、高清は「昔の出来事を詳しく語った」と伝えられている [ユーザー提供情報]。

特に、寛文7年(1667年)に成立した『奥相茶話記』の序説には、相馬家の系図を預かる目々沢氏(木幡氏の分家筋あるいは別称)の元を当主が正月に訪れ、先祖の武勇伝を聞くという儀礼があったことが記されている 29 。これは、文字記録だけでなく、信頼できる語り部による口承伝承が、藩主の権威と正統性を支える重要な儀式として機能していたことを示している。高清は、まさにその「語り部」の中核をなす人物であった。彼の記憶は、散逸した記録を補い、公式文書の行間を埋め、後世に歴史の血肉を伝える上で、何物にも代えがたい一次史料そのものであった。相馬藩の歴史叙述は、高清という「生きるアーカイブ」の存在なくしては、遥かに精彩を欠いたものになっていたであろう。

表2:木幡高清の近親者と関連人物(略系図)

|

関係 |

人物名 |

備考 |

出典 |

|

本人 |

木幡 高清(こわた たかきよ) |

通称:源左衛門、官位:駿河守 |

1 |

|

妻 |

半杭大学信義の娘 |

|

1 |

|

姉 |

青田太郎右衛門常治の妻 |

対立関係にあった青田氏との婚姻関係は注目に値する。 |

1 |

|

弟 |

清宗(きよむね) |

|

1 |

|

弟 |

清重(きよしげ) |

|

1 |

|

子 |

清吉(きよきち) |

父同様に五代に仕え、96歳で没した長寿の人物。中村城下町の整備で活躍。 |

1 |

|

近親者(推定) |

木幡 継清(こわた つぐきよ) |

高清の兄という説もあるが、近年の研究では嫡流の当主や従兄弟と見なされる。武勇に優れた人物。 |

1 |

第二節:驚異的な長寿と一族の繁栄

寛永19年(1642年)9月14日、木幡高清は106歳でその長い生涯の幕を閉じた 1 。戒名は清翁休月(一説に旧翁高月) 1 。彼の死は、戦国という一つの時代が完全に終わりを告げたことを象徴する出来事であったと言えるかもしれない。

高清が築いた信頼と実績は、その子孫に受け継がれた。息子の木幡清吉もまた、父と同じく相馬家五代の当主に仕え、中村城下町の整備などで功績を挙げた 1 。そして、父に劣らぬ96歳という長寿を全うし、寛文5年(1665年)に亡くなっている 1 。親子二代にわたる異例の長寿と、揺るぎない忠勤は、木幡家が相馬藩の中で特別な敬意をもって遇される家系であり続けたことを物語っている。高清がその長い生涯を通じて築き上げた無形の資産が、一族の安泰と繁栄の確固たる礎となったのである。

結論:戦国を生き抜き、近世を繋いだ男

木幡駿河守高清の106年の生涯を総括する時、彼の歴史的評価は、戦場での華々しい武功や、権謀術数を駆使した政治的成功に見出されるべきではない。彼の真価は、激動の時代を生き抜いたことで得られた「経験知」そのものと、それを主家のために最大限に活用した実直な姿勢にある。

彼は、藩主の教育者(傅役)として、存亡の危機に立つ相馬家の次代を担うリーダーを育て上げ、その決断を支えた。彼は、有能な行政官(検地代官)として、戦国的な支配体制から近世的な藩体制への移行という困難な事業を成し遂げ、藩政の礎を築いた。そして彼は、歴史の語り部(生き字引)として、藩の公式な歴史編纂に不可欠な記憶を提供し、主家のアイデンティティ形成に貢献した。

木幡高清は、個人の武勇が全てであった戦国の世から、組織人としての実務能力と教養が重んじられる泰平の世への大転換期を、その長い生涯を通じて体現した「橋渡し役」であった。彼は単に長生きした家臣ではない。相馬家の苦難と栄光の歴史そのものを一身に背負い、それを未来へと確かに繋いだ、稀有にして偉大な人物であったと結論付けられる。彼の生涯は、歴史の大きな転換点において、一人の人間がいかにしてその存在価値を示し、後世に影響を与えうるかを示す、貴重な実例と言えよう。

引用文献

- 木幡高清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E5%B9%A1%E9%AB%98%E6%B8%85

- 戦国武将で長生きしたのは - 株式会社コアテック https://core-tech.jp/blog/note/1488/

- 独自調べ!ご長寿武将ランキング | 「ニッポン城めぐり」運営ブログ https://ameblo.jp/cmeg/entry-12311046302.html

- 千葉一族【こ】 https://chibasi.net/ichizoku42.htm

- 木幡氏一傍系の千百年の歩み: 京都から下総へ、そして相馬へ eBook https://www.amazon.co.jp/%E6%9C%A8%E5%B9%A1%E6%B0%8F%E4%B8%80%E5%82%8D%E7%B3%BB%E3%81%AE%E5%8D%83%E7%99%BE%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%AD%A9%E3%81%BF-%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%81%8B%E3%82%89%E4%B8%8B%E7%B7%8F%E3%81%B8%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E3%81%B8-%E6%9C%A8%E5%B9%A1-%E5%B9%B8%E5%BC%98-ebook/dp/B09P1H1VHX

- 相馬氏 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/souma.htm

- 相馬氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E6%B0%8F

- 相馬氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E6%B0%8F

- 木幡継清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E5%B9%A1%E7%B6%99%E6%B8%85

- 相馬盛胤 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/soryo314.htm

- 奥山兼清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E5%B1%B1%E5%85%BC%E6%B8%85

- 相馬義胤 (十六代当主) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E7%BE%A9%E8%83%A4_(%E5%8D%81%E5%85%AD%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB)

- 同慶寺にねむる相馬家当主エピソード集 https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/61/6150/61501/4/23000.html

- 相馬利胤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E5%88%A9%E8%83%A4

- 相馬義胤 (十六代当主)とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E7%BE%A9%E8%83%A4+%28%E5%8D%81%E5%85%AD%E4%BB%A3%E5%BD%93%E4%B8%BB%29

- 【殿様の左遷栄転物語】本領にこだわり続けた執念 相馬利胤 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2021/07/19/200353

- 石高制(こくだかせい)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%9F%B3%E9%AB%98%E5%88%B6-264938

- 【第一節 太閤検地の方式・原則】 - ADEAC https://adeac.jp/tsurugashima-lib/text-list/d100010/ht040050

- 第一章 江戸時代の産業と経済 https://www.town.minobu.lg.jp/chosei/choushi/T06_C01_S01_1.htm

- 相马氏 http://www.newtenka.cn/daming/02/wujiang/11/11.htm

- 相馬泉田家 (相馬中村藩御一家) - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/izumida.htm

- 相馬中村藩の地域支配と文書実践 https://kokubunken.repo.nii.ac.jp/record/3844/files/KA1107.pdf

- 小高から中村へ −戦国武将相馬義胤の転換点 - 東北学院大学 https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/research/journal/bk2011/pdf/bk2011no09_07.pdf

- 武家 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/buke/

- 藤原純友伝承に関する一考察 - 愛媛県歴史文化博物館 https://www.i-rekihaku.jp/research/kenkyu/detail/06-1.pdf

- 第 https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/20886/files/k11119_abstract.pdf

- 奥相茶話記(おうそうさわき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A5%A5%E7%9B%B8%E8%8C%B6%E8%A9%B1%E8%A8%98-3025711

- 纂された武家系図を題材にして、中世の歴史像をどの程度に描くことが可能かを追究したい。 具体的には、相馬中村藩が近世末期に編纂した 『衆臣家 - 東北福祉大学リポジトリ https://tfulib.repo.nii.ac.jp/record/400/files/p.%E4%B8%80-%E4%B8%80%E5%85%AB%20%E5%B2%A1%E7%94%B0%E6%B8%85%E4%B8%80.pdf

- 酉年(とりどし)の正月を言祝(ことほ)ぐ(平成29年2月1日)/南相馬市 ... https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/61/6150/61503/study/1/minzoku/shinkou/25021.html