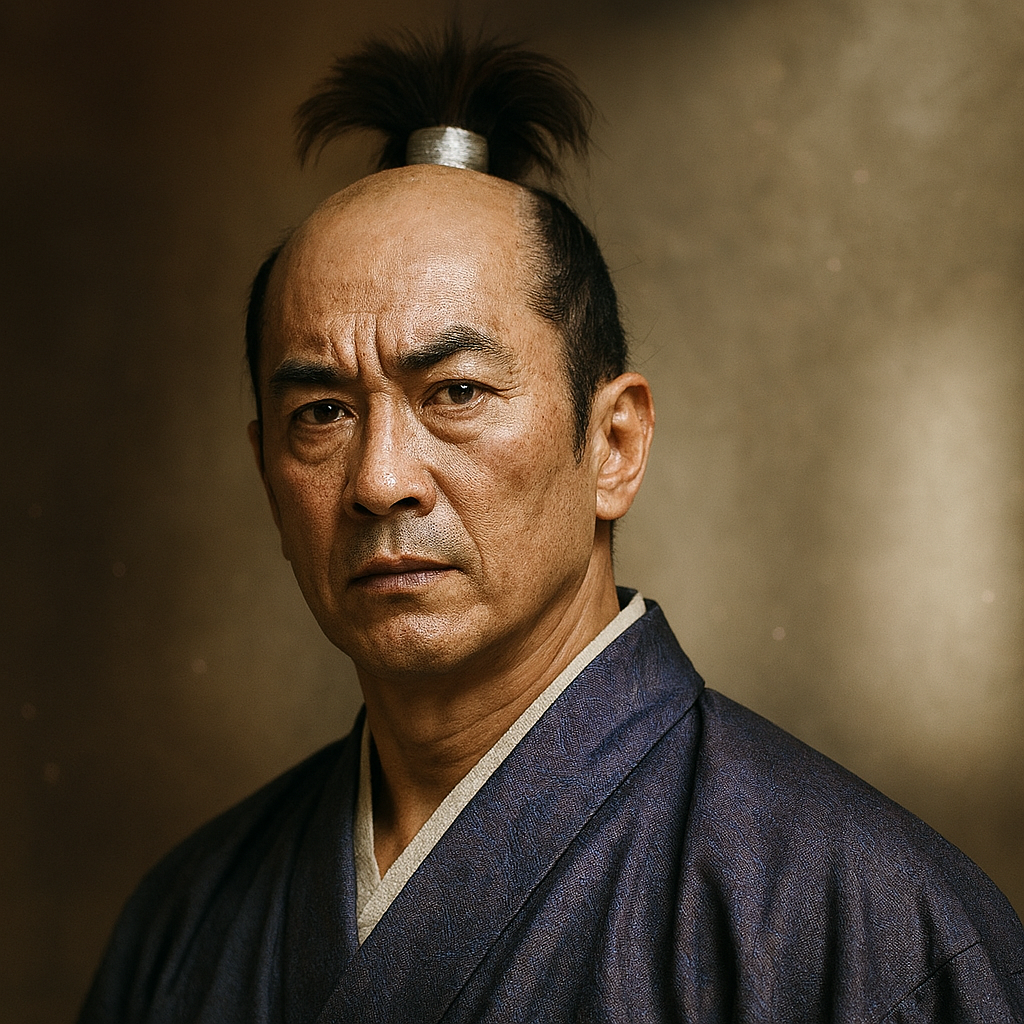

本多康重

徳川家康の譜代家臣・本多康重は、三河一向一揆で忠誠を示し、関ヶ原の戦功で岡崎藩初代藩主となる。泰平の世の礎を築いた忠実な武将。

徳川政権の礎石:本多康重の生涯と歴史的意義

序章:本多豊後守家初代・康重の歴史的座標

日本の戦国時代から江戸時代初期にかけての歴史を語る上で、徳川家康を支えた本多一族の存在は欠かすことができない。しかし、「本多」と聞いて多くの人々が思い浮かべるのは、生涯無傷を誇った猛将・本多忠勝(平八郎家)、家康の知恵袋として幕政を動かした本多正信(弥八郎家)、あるいは「鬼作左」の異名で知られた剛毅な奉行・本多重次(作左衛門家)といった、際立った個性を持つ人物たちであろう 1 。彼らの華々しい逸話は、講談や小説を通じて広く知られている。

これに対し、本稿で詳述する本多康重(ほんだ やすしげ)は、彼らと同じく徳川家の中核を担った重臣でありながら、その名は比較的地味な印象を与えるかもしれない。彼の経歴には、忠勝のような一騎当千の武勇伝や、重次のような型破りな逸話は多く記録されていない 5 。しかし、彼の歴史的価値は、そうした個人的な武勇や奇行とは異なる次元に存在する。康重の生涯は、徳川という巨大な政権の土台を築いた「譜代大名」の典型的な姿を、何よりも雄弁に物語っているのである。

本多康重の真の重要性は、彼が「広孝系本多家」、後に「豊後守家」と呼ばれる大名家の初代として、一族の新たな潮流を築いた点にある 6 。彼の人生は、戦国の動乱を生き抜き、主君への揺るぎない忠誠を貫いた武将が、いかにして近世大名へと転身し、新時代の統治機構の礎となったかを示す貴重な事例研究となる。彼のキャリアは、徳川の天下が、個人の天才性や戦場での栄光だけでなく、地道で確実な「静かなる有能さ」によって支えられていたことを証明している。本稿では、この本多康重という人物の生涯を徹底的に掘り下げることで、徳川政権の基盤を支えた譜代大名の本質に迫ることを目的とする。

第一章:出自と家系 ― 三河武士団の中の広孝系本多氏

本多康重は、天文23年(1554年)、三河国にその生を受けた 6 。出生地は、一族の拠点であった土井城(現在の愛知県岡崎市)である 8 。彼の属する本多氏は、藤原氏を祖とするとされる名門であり、松平氏(後の徳川氏)が三河で台頭する以前からの有力な国人領主であった 7 。

父は、徳川家康の忠臣として名高い本多広孝(ひろたか) 6 。母は東条松平義春の娘であり、この婚姻により、康重は徳川宗家と連なる松平一門との間に、生まれながらにして強固な血縁関係を有していた 6 。この出自は、彼が単なる一武将ではなく、徳川家臣団の中核をなす親族衆の一員として、特別な地位にあったことを示している。

本多一族は、その繁栄の中でいくつかの系統に分かれていった。康重の家系は、父・広孝の名を取って「広孝系」、あるいは康重が後に任じられた官途名から「豊後守家」と呼ばれ、徳川四天王・本多忠勝の「平八郎家」や、鬼作左・本多重次の「作左衛門家」と並ぶ主要な分家の一つとして確立される 7 。康重の家系は、三河の土井城を本拠とし、父・広孝の代には、家康の三河平定戦において数々の武功を挙げ、その地位を不動のものとしていた 10 。

康重の出自は、彼に輝かしい未来への道を開くと同時に、一族の名誉と主君の期待を一身に背負うという重責を課すものであった。彼が生まれた時点で、すでにその人生は徳川家への奉公という宿命と分かちがたく結びついていたのである。彼が受け継いだのは、単なる武家の家督ではなく、幾多の戦で培われた忠誠の遺産そのものであった。

第二章:忠誠の証 ― 家康への帰属と試練の幼少期

本多康重の徳川家康に対する忠誠は、物心つく頃から明確な形で示されている。永禄5年(1562年)、9歳(数え年)で元服を迎えた際、彼は主君・家康から偏諱(へんき)を受け、「康」の一字を授かり「康重」と名乗った 12 。偏諱とは、主君が家臣に自らの名の一字を与える儀式であり、これを受けることは、主従間に特別な絆が結ばれたことを公に示す、極めて名誉なことであった。家康自身もかつて、人質時代に今川義元から「元」の字を拝領し「元康」と名乗った経験があるが 14 、今度は彼が主君として、次代を担う若き家臣に自らの名を与える立場となったのである。この儀式により、康重は公式に家康の家臣団の一員としてその第一歩を踏み出した。

しかし、康重の忠誠が真に試されたのは、その直後に三河を揺るがした未曾有の内乱、「三河一向一揆」(1563年-1564年)においてであった。この一揆は、浄土真宗本願寺教団の門徒が蜂起したもので、宗教的対立が徳川家臣団を二分する深刻な事態へと発展した。多くの家臣が信仰と主君への忠誠との間で引き裂かれ、家康に反旗を翻した。本多一族も浄土真宗と所縁があったが、父・広孝は迷うことなく家康への忠節を選んだ 11 。

一揆勢に囲まれ、孤立無援の状況に陥った土井城で、広孝は自らの揺るぎない忠誠を証明するため、究極の決断を下す。それは、嫡男である康重を人質として、家康のいる岡崎城へ差し出すことであった 8 。この広孝の命を懸けた忠義の証は、家康を深く感動させ、広孝系本多家が徳川家中で最も信頼に足る一族であることを決定づけた。

幼くして人質となった康重にとって、この経験は過酷な試練であったに違いない。しかし同時に、それは彼にとって最初の、そして最も重要な政治教育となったはずである。彼は、忠誠が分裂した際に組織がいかに脆く崩れ去るか、そして、唯一の主君の下で団結することの絶対的な必要性を、身をもって学んだ。この原体験は、彼のその後の生涯を貫く、一切の揺らぎなき忠誠心の源泉となったと考えられる。彼にとって主君への奉公は、単なる義務ではなく、内乱のるつぼの中で体得した政治的信条そのものであった。

第三章:歴戦の武将 ― 徳川軍団の中核としての戦歴

元服と試練の幼少期を経て、本多康重は徳川軍団の中核を担う武将として、そのキャリアを本格的に始動させる。

華々しい初陣:掛川城攻め

康重の初陣(ういじん)は、永禄12年(1569年)の掛川城攻めであった 5 。これは、今川氏真が籠城する遠江国の拠点を攻略する、家康の遠江平定における重要な戦いである。徳川軍は掛川城を包囲するために、長谷砦や天王山砦といった複数の砦を築き、兵站と指揮系統を確立した上で攻勢に出た 16 。この組織的な攻城戦に、康重はおそらく父・広孝の部隊に属して参加し、武将としての第一歩を記した。

主要な合戦への従軍

その後、康重は徳川家が経験した主要な合戦のほとんどに参加している。史料には、姉川の戦い(1570年)や三方ヶ原の戦い(1573年)への従軍が記録されている 10 。これらの戦いにおいて、本多忠勝のような個人の武勇を伝える逸話は康重には残されていないが 3 、彼の継続的な参陣は、彼が常に前線に立ち続ける信頼性の高い指揮官であったことを示している。

特に天正3年(1575年)の長篠の戦いでは、その奮戦が高く評価された 5 。この戦いは、織田・徳川連合軍が武田勝頼の軍勢を打ち破った画期的な合戦であり 18 、ここでの「奮戦」という記録は、彼が単なる兵卒ではなく、部隊を率いて戦功を挙げたことを示唆している。

関ヶ原の戦い:運命の回り道

慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、康重は家康の嫡男・徳川秀忠が率いる3万8千の徳川本隊に配属された 19 。この部隊は、中山道を進軍し、信濃国の上田城に籠る真田昌幸を制圧した後、美濃国で家康の本隊と合流する手はずであった 20 。

しかし、上田城の攻略は、老獪な真田昌幸の策略にはまり、遅々として進まなかった。秀忠軍は足止めを食らい、関ヶ原の本戦には間に合わないという歴史的な大失態を演じることになる 22 。この部隊の指揮官の一人であった康重も、この集団的失敗の責任を共有することになった。

この遅参は、秀忠自身の経歴に大きな汚点を残し、家康の激しい怒りを買った 23 。通常であれば、その指揮下にあった康重のキャリアにとっても致命的な打撃となりかねない事態であった。しかし、戦後の論功行賞において、康重は意外なほどの厚遇を受けることになる。これは、家康の老練な政治判断を物語っている。家康は、失敗の主たる責任を総大将である秀忠とその側近に集中させる一方で、康重のような長年の忠勤を重ねてきた宿将を罰することはしなかった。これにより、家康は二つの効果を狙ったと考えられる。第一に、将来の徳川政権を担う秀忠の家臣団全体の士気を低下させることを避けた。第二に、一度の戦略的失敗(しかも、部下の責任とは言い難い)によって、数十年にわたる忠誠が無に帰すことはないという明確なメッセージを全家臣に示すことで、かえって忠誠心を高めようとしたのである。この一件は、家康が家臣団を管理し、後継者の求心力を確保するための、極めて現実的な手腕を示している。

第四章:近世大名への道 ― 所領の変遷

戦国武将としての確固たる地位を築いた本多康重は、徳川家の勢力拡大に伴い、近世大名へと着実に歩を進めていく。その足跡は、彼の所領の変遷に明確に見て取ることができる。

関東における足場:白井城主

天正18年(1590年)、豊臣秀吉による小田原征伐で後北条氏が滅亡すると、徳川家康は東海地方の旧領から関東への国替えを命じられた。この大規模な領地替えに伴い、康重もまた、先祖代々の地である三河を離れることとなる。彼は上野国(現在の群馬県)の白井に2万石の所領を与えられ、白井城主となった 6 。これは、彼が徳川家の新たな本拠地である関東において、城持ちの大名として認められたことを意味し、彼のキャリアにおける重要な一歩であった。

究極の栄誉:岡崎への凱旋

関ヶ原の戦いから半年後の慶長6年(1601年)、本多康重の人生における最大の転機が訪れる。秀忠軍の一員として本戦に遅参したにもかかわらず、彼は家康から破格の評価を受けた。上野国白井から、徳川家発祥の地である三河国岡崎へと移封され、石高も2万石から5万石へと倍増以上となったのである 6 。

この岡崎への移封は、単なる加増や栄転をはるかに超える意味を持っていた。岡崎城は、主君・徳川家康が生まれた城であり、「神君出生の城」として徳川家にとって最も神聖な場所であった 25 。その城主に任命されることは、金銭的な価値では測れない最高の栄誉であり、家康からの絶対的な信頼の証であった。

この人事は、家康の巧みな政治的メッセージングであったと言える。関ヶ原で遅参した部隊の将を、あえて最も象徴的な土地の城主に据えることで、家康は内外に宣言したのである。すなわち、本多康重とその一族が、三河一向一揆の際に人質を差し出して以来、長年にわたって示してきた揺るぎない忠誠は、近年のひとつの失敗によって何ら揺らぐものではない、と。これは、広孝系本多家が徳川家中で特別な地位にあることを再確認させると同時に、すべての家臣に対し、長期的な忠勤こそが最終的に報われるという徳川家の価値観を明確に示すものであった。康重にとって、岡崎入府は武将としての生涯の頂点であり、一族の名誉を最高潮に高める瞬間であった。

第五章:岡崎藩初代藩主としての治世

慶長6年(1601年)、5万石の大名として岡崎城に入った本多康重は、戦乱の時代から泰平の世を統治する為政者へと、その役割を大きく転換させる。彼の藩主としての仕事は、新たな岡崎藩の礎を築くことであった。

藩政の基盤整備

藩主として着任した康重がまず着手したのは、藩の統治基盤を確立するための地道な作業であった。彼は領内の検地を実施し、藩の石高、すなわち経済力と税収基盤を正確に把握した 19 。また、城下町の整備にも力を注いだ。特に、日本の大動脈である東海道を城下に引き入れ、伝馬町を設置するなど、交通の要衝としての岡崎の地の利を活かし、商業の振興と領内の統制を両立させる都市計画を推進した 27 。これらは、戦国時代の武将から近世の領主へと脱皮するために不可欠な、極めて重要な行政手腕であった。

岡崎城天守の再建計画

岡崎城は、康重が入封する前の城主・田中吉政によって近世的な城郭へと改修されていたが、慶長9年(1604)に発生した大地震により、天守が倒壊するという災厄に見舞われた 28 。藩の象徴であり、軍事拠点でもある天守の喪失は、藩政にとって大きな打撃であった。

康重は、この事態を受けて直ちに再建計画に着手したと考えられる。「神君出生の城」にふさわしい、壮麗な天守を構想したであろうことは想像に難くない。しかし、この大事業が完成する前の慶長16年(1611年)に康重は世を去る。彼の遺志を継いだ息子の本多康紀(やすのり)が、元和3年(1617年)に三層三階、地下一階建ての複合式天守を見事に完成させた 10 。康重は礎を築き、次代がそれを完成させるという、まさに新時代の幕開けを象徴する事業となった。

信仰と権威の顕示

領主としての康重は、地域の宗教施設への寄進を通じて、その敬虔な信仰心と権威を示した。特に、慶長14年(1609年)には宮地犬頭神社に石鳥居を、翌慶長15年(1610年)には一対の狛犬を寄進している 8 。これらの寄進は、領民の安寧を祈願するとともに、本多家の統治が神仏の加護の下にあることを示すための、重要な政治的行為でもあった。

康重の岡崎における治世は、戦乱の時代の終焉と、新たな統治の時代の始まりを体現している。彼は、検地や都市計画といった、華やかさはないが不可欠な基礎工事に注力した。彼が築いた安定した基盤があったからこそ、息子・康紀の代に天守再建という象徴的な大事業が成し遂げられたのである。康重の藩主としての功績は、まさに江戸時代の泰平を支えた「礎石」そのものであった。

第六章:人物像と一族

本多康重の人物像を浮き彫りにする際、他の著名な本多一族の人物との比較は有効な手法となる。彼の記録には、本多重次が家康の身を案じるあまり、人質として預かっていた秀吉の母・大政所の屋敷の周りに薪を積み、万一の際には焼き殺す覚悟を示したというような、豪胆で危険な逸話は存在しない 1 。また、本多忠勝が数々の戦場で伝説的な武勇を示したような記録も乏しい 3 。

康重の生涯は、むしろそのような劇的な逸話の欠如によって、その本質が浮かび上がってくる。彼の経歴は、忠実、実直、有能という、譜代大名の理想像を体現している。人質としての幼少期、数々の戦場での経験、そして大藩の藩主としての統治。その全ての局面において、彼は主君から与えられた任務を、奇をてらうことなく着実に遂行した。彼の価値は、爆発的な輝きではなく、決して揺らぐことのない信頼性にあった。彼は徳川家という建造物における、華麗な装飾ではなく、構造を支える頑健な柱であったと言える。

家族と婚姻政策

康重の私生活、特に婚姻関係は、彼の政治的立場をより強固なものにした。

- 正室 : 彼の正室は、徳川家の重臣であり、掛川城主でもあった石川家成の娘であった 6 。この結婚は、徳川家臣団の中核をなす有力な家同士の結びつきを強化する戦略的な意味合いを持ち、本多家の地位をさらに安定させるものであった。

- 子息 : 康重には複数の子がいた。長男の 本多康紀 (やすのり)が家督を継ぎ、岡崎藩二代藩主となった 6 。他にも三男・紀貞(のりさだ)、四男・重世(しげとよ)らの名が記録されている 6 。

- 家系の存続 : 康重が創始した豊後守家は、その後も領地を移されながらも譜代大名として存続し、江戸時代を通じて徳川幕府に仕え続けた 7 。

以下に、本多康重の主要な家族関係をまとめる。

|

関係 |

氏名 |

備考 |

|

父 |

本多広孝 |

徳川家康の重臣。 |

|

母 |

松平義春の娘 |

徳川一門の東条松平家出身。 |

|

本人 |

本多康重 |

岡崎藩初代藩主。 |

|

正室 |

石川家成の娘 |

徳川家の重臣・石川家成の娘。 |

|

長男 |

本多康紀 |

岡崎藩二代藩主。 |

|

三男 |

本多紀貞 |

|

|

四男 |

本多重世 |

|

この家系図は、康重が徳川家の親族衆や譜代の重臣たちと、血縁・姻戚関係を通じていかに深く結びついていたかを示している。彼の地位は、個人の能力だけでなく、こうした強固な人間関係のネットワークによっても支えられていたのである。

第七章:晩年と死、そして後継

岡崎藩の初代藩主として藩政の基礎を固めた本多康重は、慶長16年3月22日(西暦1611年5月4日)、その生涯を閉じた 6 。享年58(数え年)。彼は戦国武将としてキャリアをスタートさせ、江戸時代初期の泰平の世を治める行政官としてその人生を終えた。まさに時代の転換期を体現した生涯であった。

彼の墓所は、静岡県掛川市にある撰要寺(せんようじ)に設けられた 12 。この地が、かつて彼が初陣を飾った掛川城の近郊であることは、彼の武将としての原点を偲ばせる。撰要寺の墓地には、彼の墓塔が、息子である二代藩主・康紀、そして孫の三代藩主・忠利の墓と並んで建てられており、彼が創始した大名家の系譜が後世へと受け継がれていったことを物語っている 13 。この墓塔群は現在、静岡県の指定史跡として大切に保存されている。

康重の死後、家督と岡崎藩5万石の所領は、長男の本多康紀が滞りなく継承した 10 。康紀は父の遺志を継ぎ、岡崎城天守の再建を成し遂げたほか、徳川による天下統一の総仕上げとなった大坂の陣にも参陣し、武功を挙げている 10 。こうして、本多康重が築き上げた忠誠と奉公の遺産は、息子へと確かに引き継がれ、完全に確立された徳川の泰平の世へと続いていったのである。

結論:徳川政権を支えた譜代大名の典型

本多康重の生涯を詳細に追うと、彼が徳川政権の成立と安定にとっていかに重要な存在であったかが明らかになる。彼の人生には、後世に語り継がれるような伝説的な逸話は少ないかもしれないが、その実質的な功績は計り知れない。彼は、徳川家を支えた「譜代大名」という階層の、まさに典型であり、理想像であった。

三河の有力な武家に生まれ、幼少期には人質として主君への忠誠を証明し、青年期には数多の戦場で武将としての経験を積んだ。そして、徳川家が天下を掌握すると、関東、さらには家康生誕の地である岡崎という要地の統治を任され、藩政の基礎を築いた。この経歴は、戦国武将が近世大名へと変貌していく過程を完璧に示している。

徳川の天下統一事業において、家康が総設計者であり、本多忠勝のような武将が華々しい戦果を挙げるチャンピオンであったとすれば、本多康重のような人物は、その巨大な建造物の礎石を据え、漆喰を塗り、堅牢な壁を築き上げた熟練の工匠であった。彼らのような忠実で有能な譜代大名たちの地道な働きなくして、260年以上にわたる江戸幕府の泰平はあり得なかったであろう。

本多康重の物語は、徳川政権という巨大な構造物そのものの物語である。その土台は、一見すると地味で目立たないかもしれない。しかし、その存在なくして、構造物全体が安定して立ち続けることは不可能なのである。本多康重は、その不可欠な礎石の一つとして、日本の歴史に確かな足跡を刻んだ人物として記憶されるべきである。

付録:本多康重 略年表

|

年代(西暦) |

元号 |

出来事 |

|

1554年 |

天文23年 |

三河国土井城にて、本多広孝の長男として誕生 8 。 |

|

1562年 |

永禄5年 |

元服し、主君・徳川家康より「康」の字を賜り康重と名乗る 12 。 |

|

1563年頃 |

永禄6年頃 |

三河一向一揆の際、父・広孝が忠誠の証として康重を岡崎城へ人質に出す 8 。 |

|

1569年 |

永禄12年 |

掛川城攻めに従軍し、初陣を飾る 12 。 |

|

1575年 |

天正3年 |

長篠の戦いに参陣し、奮戦する 5 。 |

|

1590年 |

天正18年 |

家康の関東移封に伴い、上野国白井城主となる(2万石) 10 。 |

|

1600年 |

慶長5年 |

関ヶ原の戦いに、徳川秀忠軍の一員として従軍する 21 。 |

|

1601年 |

慶長6年 |

戦功により、三河国岡崎城主となる(5万石) 6 。 |

|

1604年 |

慶長9年 |

地震により岡崎城天守が倒壊。再建計画に着手する 28 。 |

|

1609年 |

慶長14年 |

岡崎領内の宮地犬頭神社に石鳥居を寄進する 8 。 |

|

1611年 |

慶長16年 |

3月22日、死去。享年58 6 。 |

引用文献

- 本多重次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E9%87%8D%E6%AC%A1

- 家臣団の嫌われ者・本多正信が辿った生涯|天下取りに欠かせない家康の盟友【日本史人物伝】 https://serai.jp/hobby/1110659

- 本多忠勝は何をした人?「最強!6.5mもある蜻蛉切の槍をぶん回して無双した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/tadakatsu-honda

- 本多正信は何をした人?「政敵を封殺する陰謀の数々で晩年の黒い家康を創出した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/masanobu-honda

- 本多康重(ほんだやすしげ)『信長の野望・創造パワーアップキット』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=8F05

- 本多康重- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E5%BA%B7%E9%87%8D

- 本多氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%B0%8F

- 本多氏と土井城 - 一筆啓上・作左の会 http://sakuza.g1.xrea.com/8rekisi/210227_doijo/%E3%80%8C%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%B0%8F%E3%81%A8%E5%9C%9F%E4%BA%95%E5%9F%8E%E3%80%8D%E8%B3%87%E6%96%99.pdf

- 本多康重- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E5%BA%B7%E9%87%8D

- 一筆啓上 本多父子小辞典 http://hondadic.g1.xrea.com/a_jinmei/

- 本多 広孝 | 歴史 - みかわこまち https://mikawa-komachi.jp/history/hondahirotaka.html

- F536 本多康重 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F536.html

- 本多康重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E5%BA%B7%E9%87%8D

- 徳川家康 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7

- 本多重次 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/honda-shigetsugu/

- 徳川家康による掛川城攻めについて 掛川城 家康 読本 公式WEB https://www.bt-r.jp/kakegawajo/chapter1/

- 徳川家康三大危機の一つ「三方ヶ原の戦い」|家康生涯一の大勝負で信玄に大惨敗の屈辱【日本史事件録】 | サライ.jp https://serai.jp/hobby/1125795

- 長篠の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E7%AF%A0%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 本多康重(ほんだ やすしげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E5%BA%B7%E9%87%8D-1108896

- 家 康 と 関 ヶ 原 合 戦 - Fureai-cloud https://www.fureai-cloud.jp/_view/nishihh/attach/get2/1859/0

- 関が原の戦い大名表 http://kitabatake.world.coocan.jp/rekishi4.1.html

- 1600年 関ヶ原の戦いまでの流れ (後半) | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1600-2/

- 徳川秀忠。家康の息子が関ヶ原の戦いで「世紀の大遅参」をした理由とは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/38089/

- Q.岡崎藩の藩主はどのように替わりましたか | 岡崎市ホームページ https://www.city.okazaki.lg.jp/faq/006/171/p031771.html

- 岡崎城の天守(岡崎城天守閣) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/66/memo/896.html

- 岡崎城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E5%B4%8E%E5%9F%8E

- 第2章 岡崎城跡の概要 2-1 史跡指定の概要 https://www.city.okazaki.lg.jp/1300/1304/1332/p011770_d/fil/okj-02syou01.pdf

- <RC造り外観復元「岡崎城」の天守> 天下人”徳川家康”の誕生したお城 | シロスキーのお城紀行 https://ameblo.jp/highhillhide/entry-12815286308.html

- 東海地方の城 岡崎城/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/japanese-castle/okazaki-castle/

- 沿革|岡崎城(天守閣) https://okazaki-kanko.jp/okazaki-park/feature/okazakijo/enkaku

- 岡崎城の歴代城主 - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/66/memo/900.html

- 不遇の晩年に涙。家康の天下取りを支えた本多重次!そのやり過ぎた「家康愛」とは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/130465/