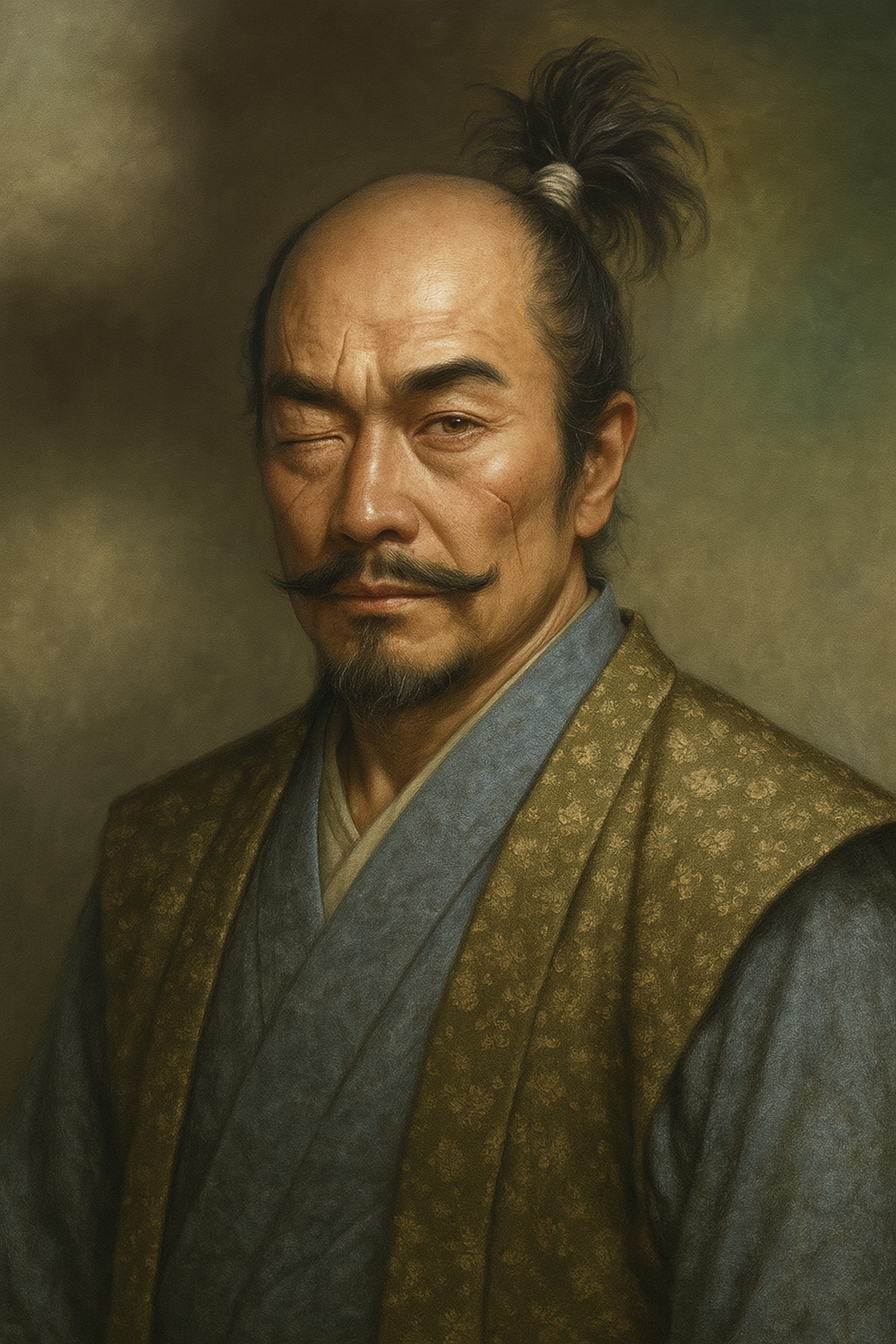

本多重次

本多重次は徳川家康の家臣で、「鬼作左」の異名を持つ。三河三奉行の一人として内政手腕を発揮し、「一筆啓上」の手紙でも知られる。秀吉との確執で不遇の晩年を送った。

鬼か、能吏か ― 徳川の忠臣・本多重次の実像

序章:鬼作左 ― 矛盾を抱えた三河武士

本多重次(ほんだしげつぐ)という戦国武将の名は、しばしば二つの相容れないイメージと共に語られる。一つは、主君徳川家康のため、戦場では鬼神のごとく戦い、行政においては一切の不正を許さなかったという「鬼作左(おにさくざ)」の異名が示す、峻厳な武人の姿である 1 。もう一つは、長篠の戦いの陣中から妻へ送ったとされる「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」という、日本一短い手紙に込められた、家族への細やかな情愛である 3 。

勇猛果敢な猛将、冷徹なまでの能吏、そして情に厚い家族思いの男。これらの側面は、一人の人間の内にどのように共存していたのであろうか。本報告書は、本多重次の生涯を徹底的に追跡し、彼が体現した「三河武士」としての忠誠心の特異なあり方を解明することを目的とする。彼の生き様は、徳川家という共同体の中でその忠誠がいかに機能し、そして天下統一という時代の大きなうねりの中で、なぜその忠誠が彼自身を破滅へと導いたのかを浮き彫りにする。重次の複雑で矛盾に満ちた人物像の分析を通じて、戦国という時代の深層に迫る。

第一章:出自と徳川家への臣従 ― 譜代の誇りと選択

1.1. 本多一族の系譜と作左衛門家

本多氏は、公式には藤原氏を祖と称する三河の旧家であり、戦国時代には松平氏(後の徳川氏)に仕える譜代家臣団の中核をなす一族であった 5 。その系譜は早くから複数の系統に分かれており、徳川四天王の一人に数えられる本多忠勝が属する「平八郎家」に対し、重次の家系は通称の「作左衛門」から「作左衛門家」または「作左家」と呼ばれている 5 。両家は同族ではあるものの、比較的早い段階で分岐した別系統であり、この事実は徳川家臣団における本多一族の層の厚さを示している 1 。

重次は享禄2年(1529年)、本多重正の子として三河国宝飯郡伊奈(現在の愛知県岡崎市六ツ美地区宮地町)で生を受けた 2 。彼の生涯は、徳川家康だけでなく、その祖父、父の代から続く、三河松平家との深い結びつきの中で形作られていくことになる。

1.2. 松平三代への奉公

重次の奉公人生は、驚くほど早くから始まった。わずか7歳にして、徳川家康の祖父である松平清康に仕え始めたのである 2 。清康は三河統一を目前にしながらも、天文4年(1535年)に家臣の謀反によって暗殺される(森山崩れ) 2 。主君を失った後、重次は清康の嫡男・広忠に仕え、今川氏と織田氏という二大勢力に挟まれ、親族からも裏切られるなど、松平家が最も苦難にあった時代を主家と共に過ごした。

天文18年(1549年)に広忠が若くして亡くなると、その跡を継いだ嫡男・竹千代、すなわち後の徳川家康に臣従する 2 。家康が今川家の人質として駿府で過ごした不遇の時代から、重次は常に主君の側にあり続けた。彼の忠誠心は、特定の主君個人に対してのみならず、松平家という一つの運命共同体そのものに向けられていた。三代にわたる奉公は、彼の自己認識が「松平家の家臣」であることと不可分であり、その存続と発展に自らの全てを捧げるという覚悟の表れであった。

1.3. 三河一向一揆と忠誠の誓い

重次の忠誠心のあり方を最も象徴的に示すのが、永禄7年(1564年)に勃発した三河一向一揆における彼の選択である。この一揆は、徳川家臣団の中から多くの者が信仰を理由に一揆側に加担し、家康の生涯における最大の危機の一つとなった 10 。

重次自身も熱心な一向宗(浄土真宗)の信徒であった 2 。しかし、主家存亡の危機に際して、彼は自らの信仰を捨てて改宗し、家康の下で一揆軍と戦う道を選んだ 2 。この決断は、個人的な信仰よりも主家への忠義を絶対的に優先するという、彼の価値観を明確に示している。伝承によれば、彼はこの時に自ら宣誓書を書き、家康への揺るぎない忠誠を改めて誓ったとされる 2 。彼の行動原理の根底には、主君への忠誠という概念を超えた、「徳川家」という共同体そのものへの強固な帰属意識が存在した。この意識こそが、後の家康への絶対的ともいえる忠義の源泉となり、同時に、徳川家以外の権威、すなわち豊臣秀吉を相対的に軽んじる行動へと繋がる伏線ともなったのである。

第二章:武人としての功績 ―「鬼作左」の武勇伝

2.1. 「鬼作左」の由来

本多重次は、その通称である「作左衛門」と、生まれつきの剛毅で怒りやすい気性から「鬼作左」と綽名された 2 。しかし、この「鬼」という評価は、単に気性が荒く乱暴であるという意味合いだけではなかった。それは同時に、非道や依怙贔屓を断固として許さず、物事を明白に処理する彼の厳格さと公正さに対する畏敬の念をも含んでいた 1 。

江戸中期の学者・新井白石は、その著書『藩翰譜』の中で重次を次のように評価している。「重次は恐ろしげに見え、言いたい放題を言い、思慮のあるようではなく、奉行など務まる柄ではないように思えた。だが心正しく、しかも民を用いるのに配慮があり、訴訟をよく聞き事を明らかにした」 11 。この評価は、重次の「鬼」としての側面が、表層的な激しさの奥にある、本質的な公正さに根差していたことを示唆している。

2.2. 三方ヶ原の戦い(1572年)における奮戦と先見性

元亀3年(1572年)、武田信玄率いる大軍に徳川軍が惨敗を喫した三方ヶ原の戦いは、重次の武人としての能力を多角的に示す逸話に満ちている。

敗走する徳川軍の中、重次は敵兵数十人に取り囲まれるという絶体絶命の危機に陥った 11 。しかし彼は臆することなく、敵兵が繰り出す槍を手繰り寄せてその武者を落馬させると、即座に首を掻き切り、その馬を奪って浜松城へと生還したと伝えられる 11 。この逸話は、彼の個人的な武勇と、窮地における冷静な判断力を如実に物語っている。

さらに、彼の功績は戦場での武勇だけにとどまらなかった。浜松城へ命からがら逃げ帰った家康は、籠城戦における兵糧の不足を心配した。しかし重次は、そのような事態を予見し、家康が懸念するより前に、城内に十分な兵糧を備蓄していたのである 2 。この周到な準備と先見性に家康は大いに感激したという。後に、その兵糧庫があった場所に重次の屋敷が置かれ、浜松城の曲輪の一つとして「作左曲輪」の名で呼ばれるようになった 12 。重次の「武」とは、単なる個人的武勇だけでなく、戦況を予測し兵站を確保するという知的な側面を伴う、総合的な戦闘能力であったことが窺える。

2.3. 長篠の戦い(1575年)と武勇

天正3年(1575年)の長篠の戦いにおいても、重次の武勇は遺憾なく発揮された。彼は武田軍の中に勇躍切り込み、大いに奮戦したと記録されている 9 。かの有名な「一筆啓上」の手紙は、この激戦の最中に書かれたものである。極限の緊張状態にあっても、留守宅の管理と家族の安否を気遣う冷静さと人間性を失わなかった彼の姿がそこにはある。

2.4. 満身創痍の肉体

彼の武功は、その身体に刻まれた無数の傷跡によっても証明されている。伝承によれば、重次は片目を失い、片足も不自由で、さらには手の指も戦傷によって何本か欠損していたという 7 。この満身創痍の姿は、彼が常に死と隣り合わせの最前線で、文字通り身を削って主君のために戦い続けたことの何よりの証拠であり、「鬼作左」の異名に真実味を与えている。

第三章:能吏としての手腕 ― 三河統治の礎

3.1. 三河三奉行への抜擢

三河一向一揆を鎮圧し、領国を統一した家康にとって、次なる課題は領国経営の安定化であった。そのための重要な施策として、永禄8年(1565年)頃、岡崎に奉行職を設置し、領内の民政や訴訟といった行政全般を司らせた 10 。この重要な役職に抜擢されたのが、本多重次、高力清長、そして天野康景の三名であった 10 。

この人事は、徳川家の統治機構が、旧来の門閥や血縁を中心とした支配体制から、個人の能力を重視する近代的な職制へと移行する画期的な一歩であったと評価されている 16 。単なる戦闘集団から領国を経営する統治組織へ。徳川家臣団の質的転換を象徴する出来事であり、重次はその中心人物の一人となったのである。

3.2. 「仏高力、鬼作左、どちへんなし天野三郎兵衛」

三奉行の仕事ぶりとそれぞれの個性は、やがて領民たちの間で一つの俗謡として歌われるようになった。「仏高力、鬼作左、どちへんなきは天野三郎兵衛」というものである 14 。これは、「慈悲深く仏のようだと評される高力清長、厳格で鬼のようだと恐れられる本多作左衛門重次、そしてどちらにも偏らず公平だと評判の天野三郎兵衛康景」という意味である 19 。

この俗謡は、単に三人の性格を言い表しているだけではない。それは、家康が意図的に「寛大」「厳格」「公平」という異なる個性を持つ三名を組み合わせることで、硬軟織り交ぜたバランスの取れた統治体制を構築しようとした、卓越した人事戦略の成功を物語っている。統治という複雑な業務が、単一の能力や性格では遂行できないことを深く理解していた家康の組織論の妙が見て取れる。重次の「鬼」としての厳格さは、この統治システムにおいて、法と秩序を維持するという不可欠な役割を担っていたのである。

3.3. 鬼作左の行政スタイル

奉行就任当初、周囲はその気性の荒さから、重次が行政官として務まるのか疑問視していた 2 。しかし、その懸念は杞憂に終わる。彼は、いかなる相手に対しても依怙贔屓をせず、物事の本質を正しく見抜き、訴訟や問題を迅速に解決していったため、人々を大いに驚かせた 1 。

彼の行政スタイルを示す興味深い逸話がある。領民に法令を布告するための高札(立て札)を立てる際、重次は難解な漢語や武家言葉を避けさせ、民衆にも分かりやすいように、ひらがなを多用した大きな文字で書かせたという。そしてその高札の最後は、必ず「右に背くと、作左が叱る」という一文で締めくくられた 11 。この手法は、彼の厳格さが単なる威圧ではなく、法の内容を民衆に確実に理解させ、遵守させようとする合理的な配慮に基づいていたことを示している。彼の「鬼」としての貌は、民を治めるための、計算された一面でもあったのだ。

三河三奉行の比較

|

人物 |

異名 |

性格・評価 |

主な役割(推定) |

典拠 |

|

本多重次 |

鬼作左 |

剛毅、厳格、迅速、公正 |

訴訟の裁定、法規の執行など、厳格な判断と迅速な処理が求められる業務 |

11 |

|

高力清長 |

仏高力 |

寛大、温情、篤実 |

民政の安定、紛争の調停など、領民への配慮や融和が重視される業務 |

17 |

|

天野康景 |

どちへんなし |

公平無私、中庸、バランス感覚 |

奉行間の調整、複雑な利害関係の裁定など、中立性と公平性が求められる業務 |

17 |

第四章:人間・本多重次 ― 逸話にみる忠義と人物像

4.1. 「一筆啓上」― 日本一短い手紙の真意と家族への情愛

天正3年(1575年)、織田・徳川連合軍が武田勝頼軍と激突した長篠の戦い。その陣中から、重次が岡崎で留守を預かる妻に宛てて送ったとされるのが、「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」という、あまりにも有名な手紙である 3 。

この手紙の文面は、無駄を極限まで削ぎ落としながらも、武士が守るべき要点を完璧に網羅している。

- 「一筆啓上」 :手紙の冒頭に記す時候の挨拶などを省略した書き出しの言葉だが、妻に対してであっても礼を尽くす武家の作法を示す 3 。

- 「火の用心」 :文字通り火事への警戒を促すと同時に、城や屋敷の防備、家中の取り締まり全般に気を配れという、留守を預かる者への最も重要な指示である 9 。

- 「お仙泣かすな」 :「お仙」とは、当時まだ幼かった嫡男・仙千代(後の本多成重)の幼名である 6 。跡継ぎである息子を大切に育ててほしいという、父親としての切なる願いが込められている。

- 「馬肥やせ」 :馬は、戦国武士にとって移動と戦闘を支える最も重要な軍需品であり、貴重な財産であった。この一戦で終わるわけではない、次なる戦への備えを怠るなという、武将としての冷静な指示である 9 。

この手紙が後世の人々の心を打つのは、その簡潔さの裏に、語られなかった膨大な言葉が隠されているからに他ならない。戦の激しさ、生きて帰れるか分からぬ不安、そして家族への深い情愛。これらが凝縮された一文は、重次と妻の間に、多くを語らずとも意図が通じ合う強固な信頼関係があったことを示している。ただし、この著名な逸話は、江戸幕府が編纂した『寛政重修諸家譜』などの公式記録には記載が見られない点には留意が必要である 24 。

4.2. 結城秀康の庇護 ― 主君の窮地を救う覚悟

重次の忠誠心は、主君の公的な領域のみならず、極めて私的な問題においても発揮された。家康の次男・結城秀康は、家康の正室・築山殿に仕える奥女中であった於万の方が身ごもった子であった。当時、嫉妬深く気性の激しい築山殿を恐れた家康は、妊娠した於万の方を重次に預けたのである 1 。

重次は主君のこの窮地を理解し、於万の方と、その子である秀康(幼名:於義丸)を自らの庇護下に置き、無事に出産させ、養育した 1 。これは、主君の秘密を守り、そのスキャンダルが家中に及ぼす影響を一身に引き受けるという、極めて高いリスクを伴う行為であった。この時の縁は深く、後に秀康が越前福井藩の初代藩主となると、重次の子である成重が付家老として仕え、本多家と福井藩の長い関係が始まることになる 27 。

4.3. 家康への諫言 ― 命を賭した忠誠

重次の忠義は、主君の命令にただ従う「盲従」ではなかった。むしろ、主君が道を踏み外しそうになった時には、自らの命を賭してでも諫めるという、極めて厳しいものであった。

天正13年(1585年)、家康が悪性の腫物をこじらせて重態に陥った際、彼は医者の治療を頑なに拒み続けた 1 。家臣たちが説得に窮する中、重次は家康の前に進み出て、「殿が分別もなく犬死になさるというのなら、この作左、一足先にお供つかまつる」と静かに述べ、その場で切腹の準備を始めた 11 。その鬼気迫る本気の様に驚き、折れた家康は治療を受け入れ、一命を取り留めたという 1 。

また、家康が武田氏の処刑用に使われていた大釜を戦利品として持ち帰ろうとした際には、「殿はこのような物で民を煮殺すような非道な政治をなさるおつもりか」と激しく諫言し、その大釜を叩き壊してしまったという逸話も残る 12 。家康は自らの非を認め、重次に詫びたとされる。

これらの逸話が示すのは、重次が自身を単なる家臣ではなく、徳川家の将来に責任を負う後見人のような立場と認識していたことである。彼の忠誠は「家康個人」にではなく、「徳川家とその永続性」に向けられていた。だからこそ、その永続性を脅かすと判断すれば、たとえ主君の意に反してでも、命懸けで軌道修正を図ったのである。この「諫言を厭わぬ忠臣」というあり方は、彼の人物像を理解する上で最も重要な鍵となる。

第五章:天下人との確執と晩年 ― 秀吉の怒りと蟄居

5.1. 豊臣政権下での徳川家の立場

小牧・長久手の戦いを経てもなお、豊臣秀吉への臣従を拒む家康に対し、秀吉は巧みな懐柔策を講じた。自らの妹・朝日姫を家康の正室として嫁がせ、さらには実の母である大政所までも人質として家康の元、岡崎へと送ったのである 10 。これは、家康に上洛と臣従を促すための最終手段であり、徳川家にとっては、独立大名としての誇りを事実上放棄することを意味する、極めて屈辱的な状況であった。

5.2. 大政所事件 ― 忠誠心の暴発

天正14年(1586年)、家康が秀吉への臣従を誓うため上洛する際、岡崎城代を任されていたのが本多重次であった。彼は、人質として岡崎に滞在する大政所の宿所の周囲に、万一の事態に備え、大量の薪を高く積み上げた 10 。

この行動の意図は明白であった。もし、秀吉が上洛した主君・家康の身に危害を加えるようなことがあれば、即座にその母である大政所を焼き殺すという、秀吉に対する無言の、そして極めて危険な脅迫であった 2 。母想いであったことで知られる秀吉は 11 、後にこの一件を大政所本人から伝え聞き、激怒したとされている 8 。徳川家を守るための重次の忠誠心は、天下人・秀吉の逆鱗に触れ、彼の運命を決定的に暗転させる最大の要因となった。

5.3. 度重なる秀吉への反骨的態度

重次の秀吉に対する反骨的な態度は、大政所事件だけにとどまらなかった。

- 息子の無断召還 :秀吉の下へ人質として差し出していた息子・仙千代(成重)を、「母親の看病のため」と偽りの理由を申し立てて、秀吉の許可なく岡崎へ呼び戻した 8 。これは、豊臣政権の人質制度を公然と無視する行為であり、天下人への明確な挑戦と受け取られた。

- 岡崎城での出迎え拒否 :天正18年(1590年)の小田原征伐の帰途、秀吉が岡崎城に立ち寄った際、城代である重次は病と称して出迎えを拒否した。秀吉が三度にわたって使者を送っても、重次は応じなかったという 8 。これは、天下人に対する許されざる侮辱行為であった。

5.4. 蟄居と不遇の最期

度重なる無礼に、秀吉の怒りは頂点に達した。彼は家康に対し、「重次のような無礼な家臣は追放せよ」と厳命した 8 。主君である家康も、天下人の命令には逆らえなかった。

小田原征伐後、家康が関東へ移封されると、重次には上総国古井戸(現在の千葉県君津市)において3,000石を与えられ、蟄居(ちっきょ)するという厳しい処分が下された 2 。その後、蟄居先は下総国相馬郡井野(現在の茨城県取手市)に変更され 8 、ついに許されることはなかった。

文禄5年(1596年)7月16日、本多重次は蟄居先の井野において、その波乱に満ちた生涯を閉じた。享年68であった 8 。

重次の失脚は、単なる個人の性格的な問題として片付けることはできない。彼の行動は、彼の価値観の中では常に「徳川家を守る」という一点で貫かれていた。しかし、時代は徳川家が豊臣政権という、より大きな政治的枠組みの一員として振る舞うことを要求していた。この新しい秩序の中で、重次の純粋で旧来の「三河武士的忠誠」は、主君・家康の政治的立場を危うくする「危険な行為」へと変質してしまったのである。家康が彼を切り捨てたのは、秀吉の圧力という外的要因に加え、徳川家が新時代を生き抜くために、重次が象徴する「古き気風」を一度封印せざるを得なかったという、痛みを伴う組織的判断があったと推察される。彼の悲劇は、一個人のものではなく、徳川家臣団が新たな時代へと変質していく過程で生じた、構造的な悲劇であったといえよう。

第六章:後世への影響と遺産

6.1. 息子・成重と越前丸岡藩の成立

父・重次が不遇のうちに世を去った後も、嫡男の本多成重は徳川家への忠勤に励んだ 14 。彼は関ヶ原の戦いや大坂の陣で武功を立て 34 、その功績が認められる。慶長18年(1613年)、かつて父が庇護した結城秀康の子・松平忠直の付家老として、越前国丸岡に4万石余を与えられ、大名の列に加わった 6 。

さらに寛永元年(1624年)、主君であった忠直が不行跡により改易されると、成重は幕府によって福井藩から独立した譜代大名として正式に認められ、ここに越前丸岡藩が成立した 35 。父が失った名誉を、息子が自らの武功と実務能力によって見事に再興したのである。しかし、この丸岡藩本多家は4代藩主・重益の時代に、家臣団の内部対立である「丸岡騒動」の責任を問われて改易。その後、許されて旗本として家名は存続した 5 。

6.2. 「一筆啓上」文化の継承

本多重次の遺産は、政治的・軍事的なものだけにとどまらない。彼の人間的な側面を伝える「一筆啓上」の手紙の逸話は、数世紀の時を経て、現代の文化事業として花開いた。

息子・成重が初代藩主となった福井県坂井市丸岡町(旧丸岡町)では、この手紙にちなみ、平成5年(1993年)から「一筆啓上賞 日本一短い手紙コンクール」が開催されている 38 。このコンクールは全国的な知名度を誇り、手紙文化の復権に大きく貢献している。

さらに、丸岡城の麓には「一筆啓上 日本一短い手紙の館」が建設され、コンクールの入賞作品を展示するとともに、重次の手紙を起点とする文化発信の拠点となっている 14 。一人の武将の個人的な逸話が、これほど大きな文化的な広がりを見せた例は極めて稀である。これは、重次の「鬼作左」という公的なペルソナとは別に、「手紙の主」という人間味あふれる私的なペルソナが、時代を超えて人々の共感を呼んだ結果といえる。

6.3. 史跡と記憶

本多重次の生涯の軌跡は、今も各地の史跡によって偲ぶことができる。彼がその生涯を閉じた終焉の地、茨城県取手市井野(台宿)には墓所があり、「本多作左衛門重次墳墓」として茨城県の史跡に指定されている 8 。菩提寺は同市にある本願寺である 9 。また、息子・成重との縁が深い福井県坂井市丸岡町の本光院にも、分骨された墓所が存在する 8 。これらの史跡は、三河での活躍、関東での不遇、そして子孫が根付いた越前という、彼の生涯を物語る物理的な記憶装置として、今にその存在を伝えている。

終章:本多重次という生き方 ― 忠誠の代償

本多重次の生涯は、「主君と徳川家への絶対的忠誠」という一本の強固な、しかしあまりに純粋な信念に貫かれていた。その信念は、弱小勢力であった徳川家を黎明期から支える原動力となり、彼を戦場では比類なき武人として、領国では公正な能吏として、非凡な存在たらしめた。

しかし、その硬直的とさえいえる忠誠心は、豊臣秀吉という新たな権力構造の前では、もはや美徳ではなく危険な「無礼」でしかなかった。彼は、時代の変化の奔流に適応しきれなかった「古き三河武士」の悲劇を、その身をもって体現したのである。

結論として、本多重次は単なる「鬼」でも「能吏」でもない。彼は、自らが信じる正義と忠誠を、不器用なまでに、しかし命懸けで貫き通した、一人の人間的な武士であった。彼の栄光と悲劇に満ちた生涯は、忠誠とは何か、組織と個人はどうあるべきかという、現代にも通じる普遍的な問いを我々に投げかけている。この矛盾を抱えた「鬼作左」の複雑な実像を理解することこそ、戦国という時代、そして三河武士という特異な存在の深層に迫るための一つの鍵となるであろう。

巻末付録:本多重次 関連年表

|

年代(西暦) |

出来事 |

関連情報・典拠 |

|

享禄2年(1529) |

三河国にて本多重正の子として誕生 |

2 |

|

天文4年(1535) |

7歳で松平清康に仕えるも、清康が「森山崩れ」で死去 |

2 |

|

永禄元年(1558) |

寺部城の戦いで初陣を飾る |

家康に従う 2 |

|

永禄7年(1564) |

三河一向一揆に際し、一向宗から改宗して家康方で戦う |

忠誠を誓う 2 |

|

永禄8年頃(1565) |

高力清長、天野康景と共に三河三奉行に任命される |

「鬼作左」と評される 11 |

|

元亀3年(1572) |

三方ヶ原の戦いで奮戦。息子・成重(仙千代)誕生 |

兵糧備蓄の功績も残す 2 |

|

天正3年(1575) |

長篠の戦いで奮戦。陣中から「一筆啓上」の手紙を送る |

3 |

|

天正7年(1574) |

徳川家康の次男・結城秀康(於義丸)が誕生し、これを庇護する |

家康の正室・築山殿を憚っての措置 11 |

|

天正13年(1585) |

岡崎城代に就任。家康の病に際し、諫言のため殉死を覚悟する |

100騎を預かる 11 |

|

天正14年(1586) |

人質として岡崎に来た豊臣秀吉の母・大政所の屋敷に薪を積む |

後に秀吉の激怒を買う 10 |

|

天正18年(1590) |

小田原征伐後、家康の関東移封に伴い、秀吉の命で蟄居を命じられる |

上総国古井戸3,000石 11 |

|

時期不明 |

蟄居先が下総国井野(現在の茨城県取手市)へ変更される |

8 |

|

文禄5年(1596) |

7月16日、蟄居先にて死去。享年68 |

8 |

|

慶長18年(1613) |

息子・本多成重が越前丸岡藩4万石の城主となる |

松平忠直の付家老として 14 |

|

元禄8年(1695) |

孫(4代目)・本多重益の代に、丸岡藩本多家が改易される |

丸岡騒動が原因 5 |

|

昭和9年(1934) |

取手市の墓所が茨城県の史跡に指定される |

45 |

|

平成5年(1993) |

福井県丸岡町(現・坂井市)で「一筆啓上賞」が始まる |

手紙の逸話にちなむ 39 |

|

平成27年(2015) |

「一筆啓上 日本一短い手紙の館」が丸岡町に開館 |

48 |

引用文献

- 日本一短い手紙を書いた武将「本多重次」とは?来歴やエピソードなど - フクブロ https://fukublo.jp/etc/2022/12/08/37702/

- 本多重次 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/honda-shigetsugu/

- 暮らしに生きることば - 国語研の窓 https://kotobaken.jp/mado/07/07-01/

- 戦場からの手紙「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」は、いつどこで誰が出した!? https://tabi-mag.jp/honda-shigetsugu/

- 本多氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%B0%8F

- 本多家(本多作左衛門家、作左家)のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/family/118/

- 【大河ドラマ連動企画 第35話】どうする重次(本多重次)|さちうす - note https://note.com/satius1073/n/n844c5468649f

- 本多重次- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E9%87%8D%E6%AC%A1

- 鬼作左 http://sakuza.g1.xrea.com/6dokuhon/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88_6P.pdf

- 不遇の晩年に涙。家康の天下取りを支えた本多重次!そのやり過ぎた「家康愛」とは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/130465/

- 本多重次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E9%87%8D%E6%AC%A1

- 家康にも秀吉にもズバズバ物言い!一筆啓上で有名な本多作左衛門重次の逸話集 https://sengokushiseki.com/?p=3805

- 徳川家臣団まとめ。家康が構築した組織構造や家臣の顔ぶれ、その変遷など | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/278

- 日本一短い手紙の本多重次とその一族 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/honda-sakuza

- 三河三奉行- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%89%E5%A5%89%E8%A1%8C

- 三河三奉行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%89%E5%A5%89%E8%A1%8C

- 徳川家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/tokugawaSS/index.htm

- 三河時代のブレーンだった 本多重次・高力清長・天野康景 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/26670

- 戦国随一のド正直者!?徳川家康から厚く信頼された家臣「高力清長」のモットーとは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/142176/

- 徳川家康をたった一度も裏切らなかった男「天野康景」。生涯貫き通した仰天の忠義とは? https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/129276/

- どこまでも正直一筋!徳川家康を感心させた「仏の高力」高力清長のエピソード【どうする家康】 https://mag.japaaan.com/archives/192768

- 歴史小説習作『どちへんなし』|すがやみつる - note https://note.com/msugaya/n/n906001ad96c1

- 「火の用心」 について - 真鶴町 https://www.town.manazuru.kanagawa.jp/material/files/group/29/bousaikizidai13kai202111.pdf

- 取手市埋蔵文化財センター第2回企画展「本多作左衛門重次と子孫たち」 https://www.city.toride.ibaraki.jp/maibun/bunkakatsudo/rekishi/kikakuten/documents/kikakuten2pdf.pdf

- 本多重次 (ほんだ しげつぐ) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12038738711.html

- #3月1日 は徳川家康の次男で猛将の結城秀康の誕生日。 | 青木孝文 Aoki Takafumi のブログ『おもしろき こともなき世を おもしろく』 https://ameblo.jp/takafumiaoki000/entry-12252144963.html

- 徳川家康を支えた三河三奉行、鬼の作左衛門と福井の関わり https://www2.pref.fukui.lg.jp/press/atfiles/pa4d1499060782P7.pdf

- 本多成重 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%88%90%E9%87%8D

- すわっ、乱心か!?家康の命を救った「鬼作左」本多重次のエピソード【どうする家康】 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/192538/2

- 朝日姫・旭姫~徳川家康の継室となった豊臣秀吉の妹~ - 中世歴史めぐり https://www.yoritomo-japan.com/sengoku/jinbutu/asahihime.html

- 【漫画】大政所の生涯~秀吉母の激動すぎる生涯~【日本史マンガ動画】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=JIjBxAUpA44

- 本多重次- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E9%87%8D%E6%AC%A1

- 本多成重- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%88%90%E9%87%8D

- 本多成重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E5%A4%9A%E6%88%90%E9%87%8D

- 福井ライフ・アカデミー主催 ふるさと探究講座 福井①「丸岡藩誕生400年 丸岡城の新たな価値と魅力を探る」 | まなびぃネットふくい - 福井県 https://www.manabi.pref.fukui.jp/manabi/koza_gyoji/59333.html

- また府中本多富正の従兄に当たる。重次が戦場から妻に書き送ったとされる、「一筆啓上、火の用心、おせん泣すな、馬肥やせ」という手紙は - 『福井県史』通史編3 近世一 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-03-02-01-01.htm

- 丸岡騒動 - 『福井県史』通史編3 近世一 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T3/T3-0a1a2-03-02-01-03.htm

- 一筆啓上書簡碑 クチコミ・アクセス・営業時間|永平寺・丸岡 - フォートラベル https://4travel.jp/dm_shisetsu/10005892

- 一筆啓上賞 - CRIMSON Systems https://crimson-systems.com/blog22/blog2206.htm

- 福井・丸岡町 https://www.asahi.co.jp/rekishi/04-11-27/01.htm

- 一筆啓上賞 - 公益財団法人 丸岡文化財団 https://maruoka-fumi.jp/ippitsu.html

- 一筆啓上 日本一短い手紙の館 - 坂井市 http://www.city.fukui-sakai.lg.jp/bunka/kanko-bunka/kanko/bunka/tegami-no-yakata.html

- 一筆啓上 日本一短い手紙の館 https://www.tegami-museum.jp/

- 一筆啓上 日本一短い手紙の館 - 観光スポット - 福井 https://www.fuku-e.com/spot/detail_1596.html

- 県指定文化財 本多作左衛門重次墳墓(ほんださくざえもんしげつくふんぼ) - 取手市観光協会 https://www.toride-kankou.net/page/page000047.html

- 本多作左衛門重次墳墓 - 茨城県教育委員会 https://kyoiku.pref.ibaraki.jp/bunkazai/ken-195/

- 第2回企画展 本多作左衛門重次と子孫たち - 取手市 https://www.city.toride.ibaraki.jp/maibun/bunkakatsudo/rekishi/kikakuten/kikakten2.html

- 福井の日本酒物語 短い手紙 - The KANSAI Guide https://www.the-kansai-guide.com/ja/article/item/16147/