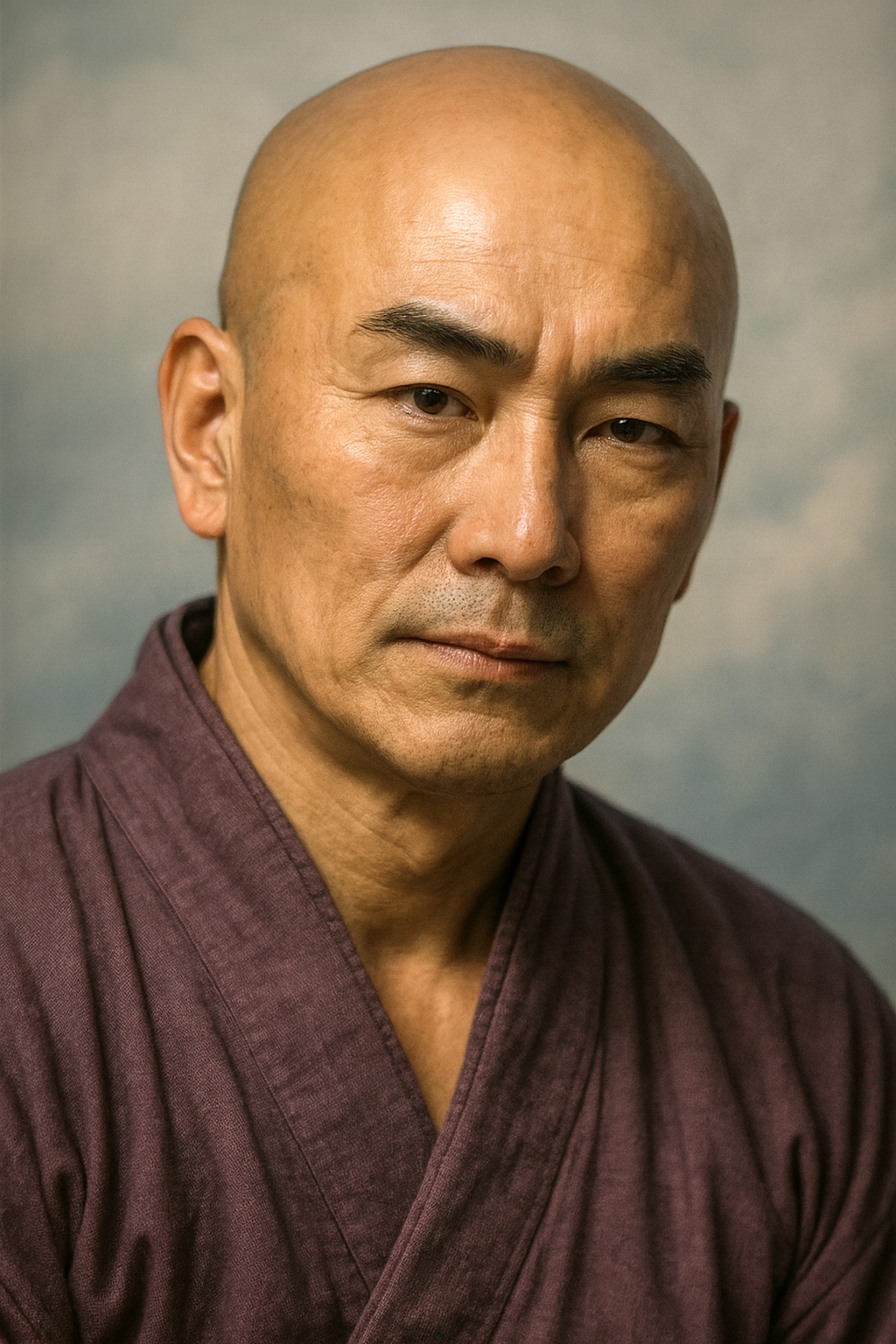

東南院行基

行基は奈良時代の僧侶。朝廷に弾圧されながらも民衆を救済し、社会事業を推進。後に東大寺大仏造立を主導し、日本初の大僧正となる。

報告書:奈良時代の巨星、行基―その生涯、事業、そして歴史的意義の徹底的考察

序章:行基とは何者か―矛盾を抱えた聖人

奈良時代の歴史を語る上で、行基(668-749)という僧侶の存在は特異な光を放っている。彼の生涯は、一見すると大きな矛盾に満ちている。律令国家の法を犯す「小僧」として朝廷から弾圧された異端の宗教家が、やがて聖武天皇の深い帰依を受け、東大寺大仏造立という国家的な巨大プロジェクトを主導し、ついには日本で初となる「大僧正」という仏教界の最高位にまで上り詰めたのである 1 。この「反体制から体制へ」という劇的な転換は、単なる一個人の立身出世物語として片付けるにはあまりに複雑な様相を呈している。

このパラドックスを解き明かすことは、行基という人物そのものを理解する鍵であると同時に、奈良という時代の深層を読み解くための重要な視座を提供する。彼の活動は、当時の政治、宗教、社会、技術、そして民衆の思潮が複雑に交錯する結節点に位置していた。為政者にとって、行基の存在は民衆の救済者であると同時に、国家の統制を揺るがしかねない「諸刃の剣」であった 3 。それゆえに、彼に対する歴史的評価は一筋縄ではいかず、時代や立場によって様々な行基像が描かれてきた 3 。

本報告書は、この矛盾に満ちた巨人の実像に迫ることを目的とする。そのために、『続日本紀』や『行基年譜』といった従来の文献史料の研究成果に加え、近年進展著しい考古学的な知見を積極的に統合する 3 。寺院跡や土木遺構の発掘調査は、行基と彼が率いた「知識集団」の活動をより立体的かつ実証的に浮かび上がらせる。本報告書は、単なる伝記の枠を超え、行基というレンズを通して、律令国家の理想と現実、そしてその狭間で生きた人々のダイナミズムを徹底的に考察するものである。

第一章:出自と修学の時代―異邦の血と仏教の黎明

行基の思想と行動の源流を探るためには、まず彼の出自と若き日の修学環境に目を向ける必要がある。彼が受け継いだ渡来氏族の文化的背景と、当時の日本における最先端の仏教学の薫陶は、後の彼の活動の方向性を決定づける重要な要素となった。

1-1. 渡来氏族の末裔としての出自

行基は天智天皇7年(668年)、河内国大鳥郡(現在の大阪府堺市周辺)にて、父・高志才智(こしのさいち)と母・蜂田古爾比売(はちたのこにひめ)の間に生を受けた 5 。彼の生没年は、天平勝宝元年(749年)に82歳で没したことから逆算される 5 。

特筆すべきは、その出自である。父方の高志氏は、百済系の渡来人である書(文)氏の分派とされ、行基が渡来系氏族の血を引く人物であったことが記録されている 5 。7世紀、朝鮮半島では百済が滅亡し、多くの人々が日本列島へ渡ってきた。彼らは、先進的な大陸の文化や技術、特に仏教、土木、金属加工、文字文化などを日本にもたらし、律令国家の形成に不可欠な役割を果たした。行基がこのような文化的背景を持つ家系に生まれたという事実は、彼が単なる土着の豪族出身者ではなく、国際的な知識や技術のネットワークに連なる素地を持っていたことを示唆している。

1-2. 出家と師からの薫陶

行基は15歳(一説には14歳)で出家し、仏道に入った 6 。彼が師事したのは、当時の仏教界を代表する二人の高僧であった。

一人は、元興寺の道昭(どうしょう)である 5 。道昭は、遣唐使として唐に渡り、かの有名な三蔵法師・玄奘から直接、法相宗の教えを受けた傑僧であった 8 。法相宗は、万物の本質を心の働き(唯識)に求める精緻な仏教哲学であり、当時の最先端の学問であった。道昭は、この教理だけでなく、唐の先進的な土木技術なども日本に持ち帰ったとされ、後の行基の社会事業に多大な影響を与えた可能性が指摘されている 11 。

もう一人の師は、薬師寺の義淵(ぎえん)である 6 。義淵もまた法相宗の大家であり、その門下からは行基のほか、後に聖武天皇の側近となる玄昉(げんぼう)や、東大寺の初代別当となる良弁(ろうべん)など、奈良仏教の中核を担う多くの逸材が輩出された 13 。興味深いことに、義淵自身も百済王の子孫と伝えられており 13 、彼の門下には渡来系の背景を持つ者が少なくなかったことが窺える。

行基が学んだ法相宗は、極めて論理的で難解な教学体系を持つ。彼がその教えを深く理解していたことは、『続日本紀』にも記されている 15 。しかし、彼はその知を寺院の中だけに留めなかった。彼の関心は、衆生の苦しみをいかに現実に救済するかという、より実践的な方向へと向かっていくのである。

【分析】渡来人知識・技術ネットワークの継承者としての行基

行基の活動基盤を考察する上で、彼が個人のカリスマ性のみに依存していたと考えるのは表層的である。彼の出自と学んだ環境を深く分析すると、より大きな構造が見えてくる。それは、彼が「渡来系の知識・技術ネットワーク」の継承者、あるいはその中心人物であったという可能性である。

第一に、行基自身が百済系の出自である 5 。第二に、彼の師の一人である義淵もまた百済系の出自と伝わる 13 。第三に、後に東大寺大仏造立で協働することになる良弁も百済系であった 16 。第四に、行基が率いた集団は、ため池の築造や架橋において、当時の最高水準の土木技術を駆使したことが知られている 11 。この高度な技術は、師である道昭が唐から持ち帰った先進知識に源流を持つ可能性が高い 12 。

これらの事実を統合すると、行基の卓越した能力は、彼個人の天賦の才に加えて、彼の周囲に幾重にも張り巡らされていた渡来人コミュニティが、数世代にわたって蓄積し、継承してきた大陸の先進的な知識(仏教哲学、土木工学、組織運営術など)に支えられていたと推察できる。朝廷が当初は弾圧した行基とその集団を、後に国家事業へ登用せざるを得なくなった理由の一つは、この無視できないほどの高度な技術力と、それを動かす組織力にあったと考えられるのである 16 。行基の力は、属人的なカリスマ性と、組織的・技術的な遺産とが分かちがたく融合したものであった。

第二章:民衆済度の実践―社会事業家としての側面

行基の名を不朽のものとしたのは、彼の思想の深遠さ以上に、その思想を具体的な社会貢献活動へと結実させた実践力であった。彼は寺院に籠って国家の安寧を祈るという当時の僧侶のあり方を根底から覆し、民衆の生活のただ中へと飛び込んでいった。その活動は、仏教の慈悲を社会基盤の整備という形で具現化する、壮大な試みであった。

2-1. 鎮護国家仏教からの逸脱と実践主義

奈良時代の仏教は、国家の保護と統制の下にある「鎮護国家仏教」が主流であった。僧侶の主な役割は、寺院内で経典を学び、修行に励み、国家の安泰を祈願することであり、民衆への直接的な布教活動は厳しく制限されていた 8 。

しかし、行基はこの体制に安住しなかった。彼は「いくら自分だけが学んでも、世の中の人々は救われない」という強い信念を抱き、禁を破って村里の道端に立ち、民衆に直接仏の教えを説き始めた 9 。彼の教えの中心にあったのは、難解な教理の解説ではなく、人々の苦しみに寄り添い、それを具体的な行動によって取り除く「利他行」の実践であった 19 。この実践主義こそが、行基の活動の真髄であり、多くの民衆の心を掴んだ最大の理由であった。

2-2. 行基集団による社会基盤整備事業

行基は、彼の思想に共鳴する弟子や信者たちと共に「行基集団」と呼ばれる強力な組織を形成した。この集団は、驚異的な実行力を持ち、畿内を中心に数多くの社会事業を成し遂げた 21 。その活動の範囲と規模は、一個人の宗教活動の域をはるかに超え、国家レベルの公共事業に匹敵するものであった。

『行基年譜』などの記録によれば、彼らが手がけた事業は多岐にわたる。寺院や尼院といった宗教施設(「四十九院」と総称される)の建立はもちろんのこと、農業生産の基盤となるため池や用水路の築造・改修、人々の往来や物資の輸送に不可欠な橋や道路、港湾の整備、そして旅人や困窮者を救済するための無料宿泊・救護施設である「布施屋」の設置など、その内容は社会のインフラ全般に及んでいた 1 。

表1:行基集団による主要社会事業一覧(抜粋)

|

分類 |

主要な施設名 |

所在地(国・郡) |

関連年記(西暦) |

典拠 |

|

寺院・道場 |

家原寺、菅原寺、久修園院 など四十九院 |

和泉、大和、河内、山背、摂津 |

704年以降 |

15 |

|

池(ため池) |

狭山池(改修)、昆陽池、久米田池 など15面 |

丹北、河辺、泉南 |

729年以降 |

1 |

|

橋 |

山崎橋、泉大橋 など6基 |

乙訓、相楽 |

725年以降 |

9 |

|

布施屋 |

9箇所 |

畿内各所 |

不明 |

9 |

|

港湾 |

大輪田泊、魚住泊 など摂播五泊 |

摂津、播磨 |

不明 |

1 |

|

その他 |

昆陽上溝・下溝、大庭堀川、高瀬堤樋 など |

河辺、茨田 |

729年以降 |

1 |

この表が示すように、行基の活動は特定の地域に限定されず、畿内一円に広がっていた。特に、彼の出身地である和泉や河内、そして摂津に事業が集中している点は注目に値する 17 。例えば、和泉国における池の修築は、当時盛んだった須恵器生産のために山林が伐採され、治水能力が低下していたという地域の具体的な問題に対応するものであった 17 。これは、行基の事業が、地域社会の切実なニーズに深く根差していたことを物語っている。

2-3. 活動を支えた「知識集団」と協力体制

これほど大規模な事業を、国家の支援なしに、時にはその弾圧下で遂行できたのはなぜか。その背景には、行基集団が持つ高度な専門性と、巧みな協力体制の構築があった。

第一に、彼らは単なる宗教者の集まりではなく、大陸由来の先進的な土木知識を持つ技術者集団でもあった 11 。考古学的な調査によっても、彼らが関わったとされる土木遺構の構造や技術水準の高さが確認されており、その専門性が裏付けられている 3 。

第二に、事業に必要な莫大な資金と労働力は、独自のネットワークによって調達された。地方の有力豪族は、自らの地域の発展にも繋がる行基の事業に、積極的に資金や物資を提供した 17 。そして、行基の徳を慕う何千、何万という民衆が、自発的に労働力を提供したのである 17 。

第三に、その組織運営は計画的であった。例えば、救済施設である布施屋の運営にあたっては、自ら開墾した田畑からの収穫物や、稲を貸し付けてその利子を運営費に充てる「出挙(すいこ)」といった手法が用いられていた記録がある 24 。これは、行基集団が持続可能な活動を行うための、高度な経営能力を有していたことを示している。

【分析】宗教的NPOとしての行基集団―律令国家のセーフティネット補完機能

行基集団の活動を現代的な視点から捉え直すと、その実態は「宗教的非営利組織(NPO)」とでも言うべきものであった。そして、その活動は律令国家が十分に果たし得なかったセーフティネットの機能を補完、あるいは代替する役割を担っていた。

当時の日本社会は、律令制という新たな国家システムの導入期にあった。公地公民制の下、民衆は口分田を与えられる代わりに、租・庸・調・雑徭といった重い負担を課せられていた。しかし、人口増加に伴う口分田の不足や、頻発する天災、都の造営などの大規模な労役動員により、民衆の生活は困窮を極めていた 25 。その結果、自らの土地を捨てて逃亡する「浮浪人」や「逃亡」が深刻な社会問題となっていたのである 25 。

もちろん、国家にも救済制度は存在した。聖武天皇の后である光明皇后が、貧窮者や孤児を救うための悲田院や、病人に薬を施す施薬院を設置したことは有名である 27 。しかし、これらの制度は限定的であり、社会の隅々まで行き渡るものではなかった。

まさにこの国家システムの綻び、セーフティネットの欠落部分に、行基の活動は的確に応えた。彼が行った灌漑事業は、農業生産性を向上させ、民衆の食糧基盤を安定させた 17 。布施屋は、飢えや病に苦しむ人々に具体的な救いの手(食料と宿泊場所)を差し伸べた 8 。交通網の整備は、物流を円滑にし、経済活動を活性化させた 1 。

このように、行基は国家の統制外で、地方豪族の寄付と民衆の自発的な奉仕を基盤として、国家が十分に提供できない社会福祉や公共インフラを整備した。民衆が彼に寄せた圧倒的な支持は、抽象的な教えへの共感だけでなく、日々の生活を具体的に改善してくれるという、極めて現実的な恩恵に根差していたのである。行基集団は、律令国家という公式のシステムの傍らで、もう一つの社会インフラ・セーフティネット提供組織として機能していたのだ。

第三章:朝廷との相克―『僧尼令』による弾圧の実態

民衆から絶大な支持を集めた行基の活動は、しかし、律令国家の支配者である朝廷からは、秩序を乱す危険な動きと見なされた。行基と朝廷との対立は、単なる宗教政策上の見解の相違ではない。それは、国家の統治理念そのものを揺るがしかねない行基の存在に対する、朝廷の深い危機感の表れであった。この対立の法的根拠となったのが、『僧尼令』である。

3-1. 律令国家の仏教統制策『僧尼令』

『僧尼令』は、大宝律令・養老律令に含まれる編目の一つで、国家が僧侶と尼僧を管理・統制するために制定した法典である 28 。その目的は、仏教教団を国家の統治体制の中に組み込み、その活動を国家の利益に沿うようコントロールすることにあった。唐の法制である「道僧格」を参考に作られたこの法令は、全27条(養老令)からなり、僧尼の行動規範から違反した場合の罰則までを詳細に定めていた 28 。

『僧尼令』が定めた主な禁止事項は、行基の活動とことごとく抵触するものであった。

- 寺院外での活動の禁止: 僧尼は原則として寺院内に留まり、学問と修行に専念すべきとされた。寺院の外に出て、民衆に直接教えを説くことは固く禁じられていた 17 。

- 私度僧の厳禁: 国家の正式な許可(度牒)を得ずに出家する「私度僧」は、国家の戸籍管理と税収システムを乱す存在として、厳しく禁じられた 9 。

- 民衆教化の禁止: 僧尼が妄りに吉凶禍福を説き、呪術などを用いて民衆を「妖惑」することは、社会秩序を乱す行為として禁止された 26 。

- 行動の厳格な管理: 托鉢(乞食)のような基本的な宗教行為でさえ、事前に役所の許可を得ることが義務付けられるなど、僧尼の日常生活は国家の厳格な監視下に置かれた 17 。

これらの規定から明らかなように、律令国家が理想とする僧侶像は、国家のために祈る、従順で管理された存在であった。行基のように、国家の許可なく民衆を組織し、独自の判断で社会事業を展開する僧侶は、この理想像から著しく逸脱する「違法な存在」だったのである。

3-2. 養老元年(717年)の詔勅と弾圧の激化

行基の活動が無視できない規模にまで拡大すると、朝廷はついに直接的な弾圧に乗り出す。養老元年(717年)4月23日、元正天皇の名で発せられた詔勅は、行基を名指しで厳しく非難するものであった 8 。

「方に今、小僧行基、并せて弟子等、街衢に零畳して、妄に罪福を説き、朋党を合せ構へて、(中略)詐りて聖道と称して、百姓を妖惑す」 26

この詔勅で使われた「小僧」という蔑称は、朝廷の行基に対する強い侮蔑と敵意を示している 8 。そして、その罪状として挙げられた「妄りに罪福を説き」「朋党を合せ構へ」「百姓を妖惑す」という言葉は、行基の活動が『僧尼令』の核心部分に触れる、許されざる違反行為であると断罪するものであった。

朝廷が真に恐れたのは、行基の教えそのものというよりは、彼の活動がもたらす社会的な影響であった。彼の周りには、彼の教えに感化された者や、あるいは重い課役から逃れるために、国家の許可なく出家した私度僧たちが集まり、巨大な集団を形成していた 18 。これは、公地公民制を原則とし、人民一人一人を戸籍に登録して支配する律令国家の根幹を揺るがす事態であった。行基集団の拡大は、国家の税収基盤と労働力確保のシステムを内側から侵食する、極めて深刻な脅威と認識されたのである。

3-3. 弾圧下の抵抗と支持の拡大

朝廷は養老元年の詔に続き、養老6年(722年)にも同様の禁令を発するなど、繰り返し行基の活動を禁圧しようとした 9 。しかし、その弾圧は逆効果であった。行基の名声はますます高まり、彼の説法には数千人、時には一万人もの聴衆が押し寄せるようになったと伝えられる 9 。

注目すべきは、行基の「抵抗」の仕方である。彼は弾圧に対して、武力による反乱や政治的な反抗といった手段をとることはなかった 9 。彼の抵抗は、あくまでも非暴力的なものであり、むしろ社会事業の成果を次々と積み上げることで、自らの活動の正当性を民衆と、そして朝廷に対して示し続けるという形をとった 17 。橋が架かり、池が潤い、道が拓かれるという具体的な成果は、何よりも雄弁な説法であった。その結果、民衆や地方豪族の支持は揺らぐどころか、ますます強固なものとなっていったのである。

【分析】理念と現実の乖離が生んだ必然的衝突

行基と朝廷の対立は、律令国家が抱える構造的な矛盾が表面化した、必然的な衝突であったと分析できる。その根底には、国家が掲げる統治の「理念」と、民衆が生きる社会の「現実」との間に横たわる、深刻な乖離があった。

律令国家の「理念」とは、天皇を中心とする中央集権的な官僚制によって、国土と人民を整然と支配するというものであった。この壮大な設計図の中で、僧侶は国家の安寧を祈るという役割を与えられた、システムの一部品として位置づけられていた 17 。

しかし、当時の社会の「現実」は、その理念とはかけ離れたものであった。重税、労役、天災、飢饉によって民衆は疲弊し、国家が定めた戸籍や土地の束縛から逃れ、流浪する人々が後を絶たなかった 25 。国家のセーフティネットは、この広範な苦しみを救うにはあまりにも不十分であった。

行基の活動は、まさにこの「現実」の切実な要請に応えるものであった。彼のもとに人々が雲集したのは、国家が掲げる高邁な「理念」よりも、彼が提供する具体的な救済という「現実」の方が、自らの生存にとって遥かに重要だったからに他ならない。

したがって、朝廷が行基を弾圧したのは、彼の行動が本質的に「悪」だったからではない。彼の存在と活動そのものが、律令国家の「理念」の建前と、それを実現できない国家の統治能力の限界、すなわち「現実」の無力さを、あまりにも鮮明に照らし出してしまったからである。行基は、この「理念」と「現実」の亀裂から噴出した、民衆の巨大なエネルギーを組織化した存在であった。この対立は、単なる「国家対宗教家」という単純な構図では捉えきれない、古代国家形成期における構造的な矛盾の象徴だったのである。

第四章:融和と登用―聖武天皇と東大寺大仏造立

長きにわたる朝廷との緊張関係は、聖武天皇の治世において劇的な転換点を迎える。弾圧の対象であったはずの行基が、一転して国家的な大事業の責任者へと登用されるのである。この歴史的な融和の背景には、深刻な社会不安に苦悩する天皇の姿と、行基が持つ民衆からの絶大な影響力を活用せざるを得ないという、朝廷の現実的な判断があった。

4-1. 時代の転換点―社会不安の増大と聖武天皇の苦悩

聖武天皇が即位した奈良時代中期は、律令国家がかつてない危機に直面した時代であった。天平年間を通じて、大規模な飢饉や、国民の四分の一から三分の一が死亡したとも言われる天然痘の大流行が猛威を振るった 27 。さらに、政界では藤原四兄弟の相次ぐ病死に続き、天平12年(740年)には藤原広嗣が反乱を起こすなど、政情は極度に不安定であった 18 。

相次ぐ災厄と社会の動揺を目の当たりにした聖武天皇は、これを自らの不徳の致すところと考え、深く苦悩したと伝えられる 36 。彼は、この国難を乗り越えるために、仏教の力によって国家を鎮護しようとする思想に強く傾倒していった 34 。天平13年(741年)に発せられた国分寺・国分尼寺建立の詔は、その切実な思いの表れであった。しかし、国家の権威だけでは、もはや人心を収拾し、社会を安定させることは困難になりつつあった。

4-2. 行基の再評価と朝廷の方針転換

このような状況下で、朝廷は行基に対する評価を改めざるを得なくなる。行基の活動は、当初懸念されたような国家転覆を意図したものではなく、むしろ彼が指導する墾田開発や社会インフラの整備は、結果的に国家の利益にも資する面があることが明らかになってきたからである 8 。

そして何よりも、行基が持つ民衆からの圧倒的な支持と、地方豪族にまで及ぶその影響力は、もはや無視できない存在となっていた。朝廷にとって、この巨大な民衆エネルギーは潜在的な脅威であると同時に、国家的な事業を推進するための貴重な資源でもあった 16 。

この方針転換を象徴するのが、天平3年(731年)の詔である。この詔により、朝廷は61歳以上の男性と55歳以上の女性に限って、行基の信者が正式な僧尼となることを公認した。これにより、行基は「私度僧」の指導者という汚名を返上し、「法師」という尊称で呼ばれる公的な存在として認められたのである 9 。これは、朝廷が弾圧から融和へと大きく舵を切ったことを示す、画期的な出来事であった。

4-3. 大仏造立の勧進(かんじん)役に抜擢

聖武天皇の鎮護国家思想の集大成として計画されたのが、東大寺盧舎那仏(大仏)の造立であった。天平15年(743年)、天皇は「盧舎那仏造営の詔」を発し、この前代未聞の巨大プロジェクトの開始を宣言する 16 。

しかし、その実現には二つの大きな壁があった。一つは、莫大な造営費用。もう一つは、膨大な労働力である。国家の財政が逼迫し、民衆が疲弊している中で、これらを国家の強制力だけで集めることは不可能に近い。

ここで聖武天皇が白羽の矢を立てたのが、行基であった。天皇は、大仏造立のための寄付(勧進)を集め、事業全体を実質的に推進する責任者として、かつての宿敵とも言える行基を抜擢したのである 9 。

この要請を受けた行基と彼の弟子たちは、全国を行脚して大仏造立の意義を説き、勧進活動を展開した。聖武天皇が詔で「一枝の草、一把の土を持ちて、像を助け造らむと願ふ者有らば、恣に聴(ゆる)せ(一本の草、一握りの土でも、大仏造りに協力したいと願う者がいれば、誰でも許しなさい)」と呼びかけたこと 21 と相まって、この運動は全国的な広がりを見せ、多くの民衆や豪族からの自発的な協力と寄付を引き出すことに成功した。

【分析】民衆エネルギーの公認と吸収―壮大な国家統合プロジェクトとしての大仏造立

東大寺大仏の造立は、単なる宗教事業としてのみ捉えるべきではない。それは、深刻な統治危機に直面した聖武天皇が、国家の再統合を目指して敢行した、壮大な政治的プロジェクトであった。そして、その成功の鍵を握っていたのが、行基の登用であった。

藤原広嗣の乱などを経て、律令国家の権威は大きく揺らいでいた。天皇は、分裂した人心を再び一つに束ねるための、強力なシンボルを必要としていた 18 。大仏はそのための装置であった。しかし、前述の通り、国家の力だけでこれを実現することは困難であった。

その一方で、国家の統制の外側では、行基が民衆のエネルギーを巧みに組織化し、数々の社会事業を成功させていた。このエネルギーは、放置すれば国家の支配体制を脅かす反体制的な力にもなりうる、潜在的な危険性をはらんでいた。

ここで聖武天皇が下した決断は、この国家の枠外で成長した「民衆エネルギー」を力で抑えつけるのではなく、大仏造立という国家的な共通目標の下に「公認」し、国家のプロジェクトへと「吸収・統合」するという、極めて高度な政治的選択であった。行基を勧進役に任命するという行為は、この巨大な民衆エネルギーを公式に国家の側へと引き入れ、その指導者である行基に国家的な権威を与えることで、エネルギーの流路をコントロールするための、決定的に重要な一手に他ならなかった。

このように考えると、大仏造立は、天皇と民衆が仏教という共通の価値観の下に一体となるための、壮大な儀式であったと言える。律令国家の危機に際し、天皇が国家の枠組みを超えて民衆の力に直接働きかけ、それを国家統合の駆動力として活用しようとしたのである。行基の登用は、この歴史的な大転換を象徴する出来事だったのである。

第五章:日本初の大僧正―その歴史的意義と仏教思想

大仏造立への協力と並行して、行基の地位は公的にも最高点に達する。天平17年(745年)、彼は日本で初めて「大僧正」の位に任じられた。この出来事は、単なる一個人の栄達に留まらず、日本の仏教史における画期的な転換点として、深い歴史的意義を持つ。

5-1. 異端から頂点へ―大僧正任官の衝撃

大僧正とは、僧官(僧侶の官職)の最高位であり、仏教界全体を統括する立場である 2 。かつて『僧尼令』に違反する「小僧」として国家から弾劾された人物が、そのわずか十数年後に、日本の仏教界の頂点に立ったのである 15 。この事実は、当時の社会に計り知れない衝撃を与えたことであろう。

この任命が意味するものは大きい。それは、国家が、旧来の「鎮護国家」の枠組み、すなわち、僧侶は寺院に籠って国家のために祈祷するという役割に限定された仏教観を、大きく修正したことを示している。行基が実践してきた、社会に積極的に関与し、民衆の苦しみを具体的に救済するという仏教のあり方を、国家が全面的に公認し、むしろそれを仏教界の理想として掲げたに等しい。これは、日本の仏教が「国家のための仏教」から、「民衆を救う仏教」へと大きく舵を切る、歴史的な転換点であった 15 。

5-2. 行基の仏教思想―唯識論に基づく「利他行」の実践

行基の行動の根底には、どのような仏教思想があったのか。彼は、出家当初に道昭や義淵から学んだ法相宗の教え、特に「瑜伽唯識論」を深く理解していたと記録されている 15 。唯識思想とは、この世界のあらゆる事象は、我々の心(識)が生み出したものであると捉える、高度に哲学的な教義である。

行基は、この難解な思想を、観念的な思索に留めることなく、徹底した「利他行(りたぎょう)」、すなわち他者の利益のために行動すること、として実践した。彼の社会事業は、まさにこの利他行の具体的な現れであったと解釈できる 20 。飢えや病、交通の不便といった人々の具体的な苦しみを取り除く行動を通じて、他者を救うことが、巡り巡って自らの悟りにも繋がるという思想である。

彼の救済活動が多くの人々の心を打ったのは、それが単なる精神的な説法に留まらなかったからである。橋を架け、池を掘り、布施屋で食料や宿を提供するといった「物」による具体的な救済は 19 、人々の生活に直接的な恩恵をもたらした。この即物的な救済と、それを支える仏教の慈悲の思想とが一体となっていた点に、行基の教えの最大の特徴があった。

5-3. 比較考察:行基の「実践」と鑑真の「戒律」

行基の仏教のあり方をより鮮明に理解するためには、ほぼ同時期に日本へ渡来した唐の高僧・鑑真(がんじん)と比較することが有効である。

鑑真は、聖武天皇の熱心な招聘に応え、幾多の苦難の末に来日した。彼が日本にもたらした最大の功績は、正式な僧侶となるための儀式(授戒)と、その規範である「戒律」を確立したことであった 39 。当時の日本仏教界は、正式な授戒制度が未整備であったため、税や労役を逃れるために自称する僧(私度僧)が横行し、教団の規律が著しく乱れていた 39 。鑑真は、東大寺に日本初の正式な戒壇を築き、聖武天皇をはじめとする多くの人々に戒を授けることで、日本仏教の「正統性」と「制度的基盤」を確立したのである。

ここに行基と鑑真の明確な対比が見られる。

- 行基のアプローチ: 民衆の内側から、現実社会の具体的な苦悩に応える「実践」と「社会事業」を重視した。その活動は、既存の制度の枠外から生まれた、ボトムアップ型のものであった。

- 鑑真のアプローチ: 国家の要請に応え、仏教界の「規律」と「正統性」を確立することに注力した。その活動は、国家権力と結びついた、トップダウン型の制度導入であった。

両者は、どちらが優れているというものではなく、当時の日本仏教が抱えていた二つの異なる課題に応えた存在であった。行基は仏教の「社会的実践力」を、鑑真は「教団的規律性」を、それぞれ日本仏教に根付かせたのである。

【分析】日本仏教の「分化・成熟」を象徴する二人の巨人

行基の大僧正任官と鑑真の来日という二つの出来事は、単なる偶然ではない。これらは、日本の仏教が、大陸からの文化を一方的に「受容」する段階から、日本の社会内部の多様な要請に応じて「分化・成熟」する新たな段階へと移行したことを示す、象徴的な出来事であった。

仏教伝来以来、日本は大陸の仏教を模倣し、受容することに努めてきた。しかし奈良時代中期に至り、仏教は二つの異なる社会的要請に直面することになる。一つは、聖武天皇に代表される国家からの「教団の規律を確立し、正統な僧侶を育成せよ」という要請である。これに応えたのが鑑真であった。もう一つは、困窮する民衆からの「我々の現実の苦しみを今ここで救ってほしい」という切実な要請である。これに応えたのが行基であった。

当初、朝廷は行基を弾圧し、鑑真を招聘したことからわかるように、後者の民衆からの要請を軽視し、前者の国家的な要請を優先しようとしていた。しかし、深刻化する社会不安と、それを背景とした行基の影響力の爆発的な増大により、国家は民衆救済という課題の重要性を認めざるを得なくなった。

最終的に、国家は行基を仏教界の最高位である大僧正に任命した。これは、国家がこの二つの潮流、すなわち「実践の仏教」と「制度の仏教」の両方を公式に認め、日本仏教を支える二本の柱として位置づけたことを意味する。行基の栄達は、彼の個人的な成功物語であると同時に、日本仏教が外来の宗教という段階を終え、日本の社会構造の中で自律的な役割を担う、成熟した存在へと変貌を遂げた歴史的な転換点を示すものだったのである。

第六章:最期と後世への遺産

天平21年(749年)、行基は82年の波乱に満ちた生涯を閉じた。しかし、彼の物理的な死は、その影響力の終わりを意味しなかった。むしろ、彼の存在は民衆の記憶の中で伝説化・神格化され、その事業と思想は、後の時代の仏教や社会に永続的な遺産として受け継がれていくことになる。

6-1. 菅原寺での入滅と竹林寺への埋葬

行基が最期の時を迎えたのは、天平21年(749年)2月2日、平城京の右京三条三坊にあった拠点寺院、菅原寺(すがわらでら、現在の喜光寺)の東南院であった 42 。彼は、自らが勧進に奔走した東大寺大仏の開眼会(752年)をその目にすることなく、静かに息を引き取ったと伝えられる 38 。『大僧上舎利瓶記』には、彼が右脇を下にして臥し、穏やかな意識のまま亡くなった様子が記されている 43 。

その遺体は、生前の遺命に従い、生駒山の東麓で火葬に付され、同地に埋葬された。現在の奈良県生駒市有里町にある竹林寺(ちくりんじ)の境内にある墓所がそれにあたり、一辺約10メートルの方形の墳丘を持つこの墓は、大正10年(1921年)に国の史跡に指定されている 42 。

6-2. 伝説の形成と民衆による神格化

行基の死後、その偉大な業績と民衆からの深い尊崇の念は、彼を歴史上の一僧侶から、超人的な能力を持つ「行基菩薩」へと昇華させた 7 。彼の名は日本各地に広まり、数多くの伝説や伝承が生まれていった 45 。

- 開基伝承: 北は東北から南は九州まで、全国各地の無数の寺院や温泉が、「行基の開創」と伝承されている 11 。これらは史実とは考え難いものが多いが、行基の名が、聖なる場所の権威付けとしていかに広く求められたかを示している。

- 仏像制作伝承: 行基は仏師ではなかったにもかかわらず、各地に「行基作」とされる仏像が数多く現存する 48 。特に、霊木から仏像を彫り出したというタイプの伝説は広く分布しており、これは行基の偉大さにあやかりたいという後世の人々の信仰心が、寺院の縁起として結晶化したものである 49 。

- 名を冠するもの: 行基の名は、宗教的な事績に留まらず、日本の文化や技術の始祖としても記憶された。

- 行基図: 聖武天皇の命により行基が作ったとされる、日本最古の形式の日本地図。現存するものは後世の写しであるが、その形式は江戸時代まで広く踏襲された 5 。

- 行基焼: 行基が民衆に製法を教えたと伝わる陶器の俗称 5 。

- 行基葺: 行基が発明したとされる、特殊な瓦の葺き方 5 。

これらの伝説や呼称の広がりは、行基という人物が、法相宗という一宗派の枠組みを遥かに超え、日本の文化そのものを体現する普遍的な英雄として、民衆の心に深く刻み込まれたことを物語っている。

6-3. 後世の仏教・社会への影響

行基が残した遺産は、伝説の中に留まらない。彼の活動と思想は、後世の仏教と社会に具体的な影響を与え続けた。

第一に、彼が確立した「勧進」という手法は、後の時代の仏教界における重要な資金調達方法となった。特に、鎌倉時代に焼失した東大寺を再建した重源や、江戸時代に大仏殿を再興した公慶といった勧進聖たちの活動は、行基をその偉大な先駆者として仰いでいる 1 。

第二に、彼の民衆救済の実践は、後の時代の社会事業家的な僧侶たちの思想的源流となった。例えば、鎌倉時代にハンセン病患者などの救済に生涯を捧げた忍性は、まさに行基の利他行の精神を継承した人物と言える 20 。

第三に、彼が物理的に築いた社会基盤は、後世の人々の生活を長く支え続けた。彼が整備した摂播五泊のような港は中世の瀬戸内海交通の要衝となり、彼が築造・改修した狭山池や久米田池は、現代に至るまで灌漑用水を供給し続けている 1 。これらの遺構は、行基の活動が単なる一過性の慈善事業ではなく、永続的な価値を持つ社会インフラ投資であったことを証明している。

【分析】民衆の歴史意識の表象としての行基伝説

行基の死後に広範に流布した伝説群を分析すると、そこには中央の公式な歴史記録とは異なる、もう一つの歴史観、すなわち「民衆の歴史意識」が色濃く反映されていることがわかる。

『続日本紀』などの朝廷が編纂した公式史書(正史)は、行基を主に大仏造立に協力した国家事業の功労者として記録するが、その記述は比較的簡潔で、彼の活動の全貌を伝えているとは言い難い。

その一方で、寺社の縁起や地方の口承といった、いわば「民衆側の記録」の世界では、行基の姿は爆発的に増殖し、超人的な能力を持つ文化英雄として、生き生きと語り継がれていく 45 。この正史と伝説の間の著しい乖離は何を意味するのか。それは、公式史書が「国家から見た行基」を描くのに対し、伝説は「民衆から見た行基」を描いているという、視点の違いに他ならない。

民衆にとって行基は、自分たちの生活を具体的に豊かにしてくれた大恩人であり、苦しい時に救いを求めるべき「菩薩」であった。そのため、後世、各地で新しい寺が建立されたり、池が掘られたりする際に、その事業の神聖さと正当性を担保する権威として、「行基菩薩の開創」という物語が人々に求められ、熱心に受容されていったのである。

結論として、歴史上の人物であった行基は、その死後、民衆の集合的記憶の中で「伝説の英雄」へと姿を変えた。この伝説の広範な流布は、彼の思想と実践が、一過性の政治的イベントとして消費されることなく、為政者の意図を超えて、日本人の精神文化の基層に深く、そして永続的に根付いたことの何よりの証左なのである。

終章:総括―行基が日本史に残した永続的影響

本報告書で詳述してきたように、奈良時代の高僧・行基の生涯と活動は、多岐にわたる側面を持つ、極めて複合的なものであった。彼は単なる一介の僧侶ではない。渡来人が蓄積した先進的な知識と技術を継承したテクノクラート集団の卓越したリーダーであり、律令国家が内包する構造的矛盾を鋭く突き、民衆の立場から社会改革を実践した活動家であり、そして人々の心を鷲掴みにする稀代のカリスマであった。

彼の生涯は、国家という巨大な権力と対峙し、弾圧されながらも、最終的にはその圧倒的な民衆の支持を背景に、国家そのものを動かすに至った、日本史上でも類例を見ないダイナミックな軌跡を描いた。この軌跡を丹念に追うことで、行基という人物が日本史に残した永続的な影響が、より明確に浮かび上がってくる。

第一に、彼は日本における仏教のあり方を決定的に変えた。国家の保護と統制の下で、鎮護国家のイデオロギーを担うエリートのための宗教であった奈良仏教に対し、彼は民衆の現実生活の苦悩に根差した「実践の仏教」を対置した。そして、その活動の正当性を具体的な社会貢献の成果によって証明し、最終的に国家に公認させた。これにより、日本の仏教は、社会の多様な階層に根を張り、人々の生活に寄り添うという、新たな可能性を獲得したのである。

第二に、彼は為政者に対して「民の力」の存在を可視化した。律令国家が人民を単なる支配と収奪の対象と見なしていたのに対し、行基は民衆の内に秘められた自発的なエネルギーを組織化し、橋や池といった社会インフラの建設という形で、その創造的な力を可視化した。聖武天皇が行基を登用し、大仏造立への民衆の自発的な参加を呼びかけたことは、国家がこの「民の力」を認め、それを国家統合の新たな駆動力として活用せざるを得なくなったことを意味する。これは、日本の政治史における民衆観の、一つの転換点であったと言える。

第三に、行基の生涯そのものが、古代日本が中央集権的な律令国家体制を構築していく過程で生じた、様々な緊張関係を体現している。中央と地方、国家が掲げる理念と社会の現実、そして支配する者とされる者。これらの間に生じた亀裂と、そこから生まれる対立、交渉、そして最終的な融和のドラマが、行基という一人の人間の生涯に凝縮されている。

結論として、行基は、奈良という時代が生んだ、最も重要かつ魅力的な人物の一人である。彼の行動は、日本の宗教、社会、政治のあり方に深甚な影響を与え、その遺産は物理的なインフラとして、あるいは精神的な伝説として、現代にまで受け継がれている。国家の枠組みを超え、民衆と共に生き、民衆の力で社会を変えようとした彼の姿は、現代社会におけるリーダーシップ、社会貢献、そして宗教の社会的役割を考える上で、今なお多くの示唆を与え続けているのである。

引用文献

- 行基 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%9F%BA

- 行基 - 確かめよう、日本の歴史 https://gakusyu.shizuoka-c.ed.jp/society/kyoutsu/nihon_rekisi/03NARA/nara-04.html

- 清文堂出版:行基と知識集団の考古学〈近藤康司著〉 https://seibundo-pb.co.jp/index/ISBN978-4-7924-1001-8.html

- 行基伝の研究 - kyoto-Inet http://web.kyoto-inet.or.jp/people/honda5/ron14.htm

- 行基|新版 日本架空伝承人名事典・国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1133

- 行基 - 新纂浄土宗大辞典 https://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E8%A1%8C%E5%9F%BA

- 行基 http://yamatoji.nara-kankou.or.jp/artifact/0000000029

- 行基上人とはどんな人物か?奈良時代に治水や架橋などの慈善事業を行い、東大寺の大仏建立の責任者になった人物 | 【大阪の仏壇店】お仏壇の滝本仏光堂 https://takimotobukkodo.co.jp/column/%E8%A1%8C%E5%9F%BA%E4%B8%8A%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F

- 行基 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/gyoki/

- 行基 河内國の偉人 - どーなってる?東大阪 http://www.do-natteruno.com/con_c/c200/c200.html

- 行基ってどんな人?行基に関する豆知識や気になる疑問を紹介! https://jp.pokke.in/blog/7202/

- コラム 行基による公共事業 https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/h25/hakusho/h26/html/n1111c10.html

- 義淵(ギエン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%BE%A9%E6%B7%B5-472280

- 義淵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E6%B7%B5

- 行基さん | 法相宗別格本山 喜光寺 https://kikouji.com/gyokisan/

- 神々のルーツ 聖武天皇と百済系の僧 - 全日本民医連 https://www.min-iren.gr.jp/news-press/genki/20230531_47777.html

- CastBack NARAMACHI-58 http://www.mynara.co.jp/1DPic/d1-58.html

- 1984_2/解法のヒント https://tsuka-atelier.sakura.ne.jp/ronjutu/toudai/kakomon/kaisetu/kaisetu842.html

- 東大寺・行基堂(奈良市) - 旅人のブログ https://tabi-bito.net/todaiji-temple-gyokido-nara-city/

- 聖徳太子(地球志向的視点から)~③人道主義活動と社会奉仕の精神/行基大師・忍性律師が引き継ぐ~中村元著より転記&今日的な継承事例(無縁社会を有縁化する「人間菩薩」の思想と実践) - 未来ecoシェアリング https://miraiecosharing1.com/page-26933/

- 行基 | 奈良偉人伝 | 奈良県歴史文化資源データベース「いかす・なら」 https://www.pref.nara.jp/miryoku/ikasu-nara/ijin/gyoki/

- 行基集団事業と朝廷の動向 https://www.japanriver.or.jp/kaiho/other/no93_picture.pdf

- 行基(ギョウキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A1%8C%E5%9F%BA-52537

- 布施屋 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%83%E6%96%BD%E5%B1%8B

- 日本史/奈良時代 - ホームメイト https://www.meihaku.jp/japanese-history-category/period-nara/

- 行基と弾圧 - kyoto-Inet http://web.kyoto-inet.or.jp/people/honda5/ron11.htm

- テーマストーリー - 奈良県 https://www.pref.nara.jp/secure/79231/02-3.pdf

- 僧尼令|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1658

- 僧尼令とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%83%A7%E5%B0%BC%E4%BB%A4

- 僧尼令(そうにりょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%83%A7%E5%B0%BC%E4%BB%A4-312771

- 「僧尼令」(『令義解』)-史料日本史(0091) http://chushingura.biz/p_nihonsi/siryo/0051_0100/0091.htm

- 新・下野市風土記 https://www.city.shimotsuke.lg.jp/manage/contents/upload/610363c111ae3.pdf

- tsuka-atelier.sakura.ne.jp https://tsuka-atelier.sakura.ne.jp/ronjutu/toudai/kakomon/kaisetu/kaisetu842.html#:~:text=%E8%A1%8C%E5%9F%BA%E3%81%AE%E6%B0%91%E9%96%93%E5%B8%83%E6%95%99%E3%81%AF,%E3%81%AF%E5%BD%BC%E3%82%89%E3%82%92%E5%BC%BE%E5%9C%A7%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 聖武天皇 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/78016/

- サタデー日本史~高校日本史をゆるーく解説【11.奈良時代】② | tanyのブログ https://ameblo.jp/tanytakachan/entry-11273333419.html

- 東大寺の大仏が建立に至るまでの歴史的背景と聖武天皇や行基の願い https://www.sougiya.biz/kiji_detail.php?cid=1537

- 【第124号】飛鳥・奈良時代の仏教10(大仏建立勧進聖としての行基の晩年) - 大塚耕平 https://kouhei.nagoya/kobo-124/

- 行基は奈良時代の僧で、当時禁じられていた民衆への伝道を各地で行ったほか - 枚方市 https://www.city.hirakata.osaka.jp/cmsfiles/contents/0000000/367/53826.pdf

- まるで生きているかのよう?国宝・鑑真和上坐像に胸が震える!特別展『鑑真和上と戒律のあゆみ』 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/155449/

- 奈良の歴史散歩 https://www.pref.nara.jp/koho/kenmindayori/tayori/t2010/tayori2208/nara_sanpo2208.htm

- 鑑真(がんじん)5回の失敗と失明を乗り越え遣唐使で来日 - 仏教ウェブ入門講座 https://true-buddhism.com/history/ganjin/

- 竹林寺行基墓 | 生駒市デジタルミュージアム https://www.city.ikoma.lg.jp/html/dm/bun/shosai/chikurin/gyokinohaka.html

- 〈奈良市〉“試みの大仏殿”が建つ行基ゆかりの『喜光寺』 - Narakko! https://www.narakko.jp/kikouji/

- 行基・民衆救済の遺構に今なお生きつづける http://ktymtskz.my.coocan.jp/C/gyoki.htm

- 「行基説話伝承の研究」 https://tais.repo.nii.ac.jp/record/179/files/%E7%B1%B3%E5%B1%B1%E5%AD%9D%E5%AD%90%E3%80%8C%E8%A1%8C%E5%9F%BA%E8%AA%AC%E8%A9%B1%E4%BC%9D%E6%89%BF%E3%81%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%80%8D.pdf

- 行基開山の鎌倉最古の寺院 「杉本寺」を訪ねる - 伝教大師最澄1200年魅力交流 https://1200irori.jp/content/interview/detail/guests114

- 謡蹟めぐり 巻絹2 行基の古蹟 http://www.harusan1925.net/0625.html

- 行基 京都通百科事典 https://www.kyototuu.jp/Temple/HumanGyouki.html

- 行基にかかる伝説 http://gokurakuji-100.d.dooo.jp/gokurakuji/bunken/gyokidensetsu.pdf

- 大阪の今を紹介! OSAKA 文化力 - ここまで知らなかった!なにわ大坂をつくった100人=足跡を訪ねて=|関西・大阪21世紀協会 https://www.osaka21.or.jp/web_magazine/osaka100/002.html