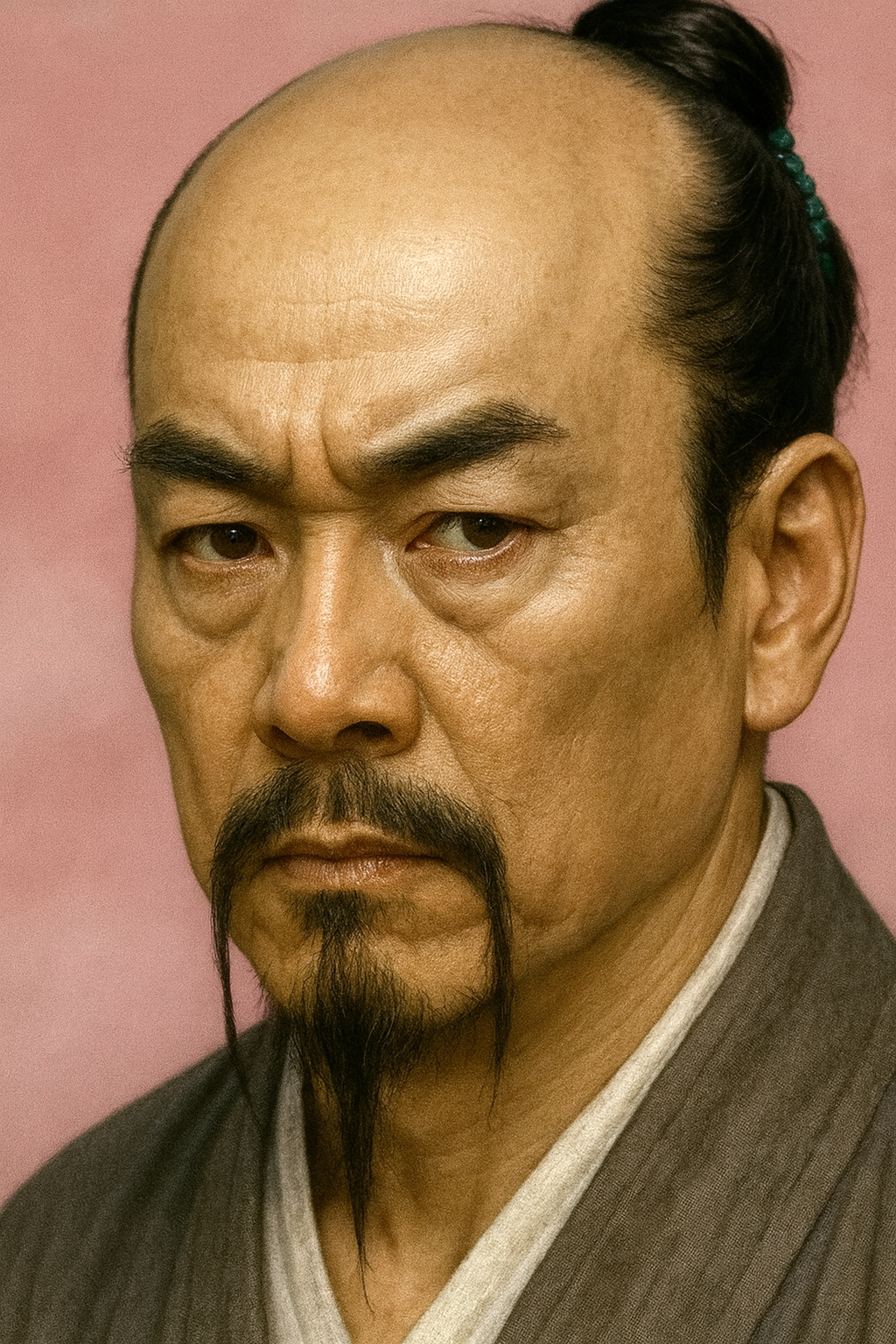

東常縁

東常縁は室町時代の武将・歌人。美濃郡上の領主として享徳の乱で活躍し、和歌の奥義を極め「古今伝授」を創始した。戦乱の世にあって文化を継承し、新たな権威を創造した文武両道の人物。

武と文の統合者、東常縁――室町後期の戦乱と文化継承の狭間で

序章:武士か、歌人か――東常縁という存在

室町時代中期、将軍の権威は揺らぎ、応仁・文明の乱という未曾有の内乱へと突き進む激動の時代があった。その渦中にあって、武人としての本分を全うしながら、和歌の道の奥義を極め、後世に絶大な文化的影響を及ぼした一人の武将がいる。美濃国郡上の領主、東常縁(とう つねより)その人である 1 。彼は、単に「和歌に優れた武将」という言葉で片付けられる存在ではない。彼の生涯は、戦乱の世にあって文化がいかにして継承され、時に政治的・軍事的な武器として機能し、新たな権威として再生産されていくかの壮大な実例であった。

本報告書は、東常縁の生涯を、彼が生きた時代の文脈の中に位置づけ、その出自から晩年に至るまでの軌跡を網羅的に解明することを目的とする。特に、彼の「武」の側面、すなわち幕府奉公衆としての軍事活動と、「文」の側面、すなわち歌人・歌学者としての探求が、如何にして分かち難く結びつき、相互に影響を与え合っていたのかを重層的に分析する。そして最終的に、彼に与えられた「古今伝授の創始者」という冠冕の歴史的実像に迫り、乱世における文化の継承者、そして新たな権威の創造者としての東常縁の姿を浮き彫りにするものである 1 。

第一章:東氏の系譜――歌の家、武門の血脈

1-1. 桓武平氏千葉氏からの分流と「歌の家」の淵源

東常縁の人物像を理解する上で、彼が属した東氏の特異な成り立ちを看過することはできない。東氏は、桓武平氏の流れを汲み、源頼朝の挙兵を初期から支えた下総国の名族・千葉介常胤の六男、東六郎大夫胤頼を始祖とする武家である 4 。胤頼は下総国東庄(現在の千葉県東庄町)を領したことから東氏を称した 4 。

東氏が他の武士団と一線を画すのは、その初代から既に「歌の家」としての性格を色濃く帯びていた点にある。初代・胤頼は武勇に優れる一方、京で上西門院に仕えるなど文事にも通じていた 5 。その文化的志向は子孫に受け継がれ、二代・重胤は鎌倉幕府三代将軍・源実朝の側近として和歌の才能を認められ、当代の歌壇の最高権威であった藤原定家に師事した 5 。さらに三代・胤行は定家の子・為家に和歌を学び、御家人の中でも屈指の歌人として知られるようになる 5 。このように、東氏は鎌倉時代初期の段階で、和歌の家としての正統性を確立していたのである。

この文化的権威は、一門の存続と発展を支える戦略的な資産として機能した。その好例が、美濃国郡上郡への進出である。三代・胤行は、承久の乱(1221年)において武人として功を挙げ、その恩賞として美濃国郡上郡山田庄を拝領した 9 。これにより、下総の本拠地に加え、後の「郡上東氏」の基盤となる新たな所領を獲得したのである。この恩賞は単なる武功のみならず、将軍家との和歌を通じた近しい関係性が有利に働いた可能性も否定できない。

1-2. 郡上東氏の確立と常縁の登場

美濃に拠点を移した後も、東氏は「歌の家」としての伝統を堅守し、その文化的権威をさらに高めていった。歴代当主は和歌に秀で、一族全体で実に72首もの歌が『新続古今和歌集』などの勅撰和歌集に入集している 2 。これは武家としては異例のことであり、東氏が京の公家社会からも一目置かれる存在であったことを物語っている。

東常縁は、このような文化的土壌のなかで生を受けた。父である郡上東氏六代・東益之(法名・素明)もまた、当代一流の文化人である飛鳥井雅世や今川了俊らと交流を持つ優れた歌人であった 2 。常縁が和歌の道に深く通じる素養を身につけたのは、この家庭環境に負うところが大きい。

1-3. 家督相続の謎――兄の子を越えて当主へ

常縁の生年には応永8年(1401年)説と応永12年(1405年)説があり、没年にも文明16年(1484年)説と明応3年(1494年)説が存在するなど、複数の説が提示されている 1 。これは史料の断片性に加え、彼自身が宝徳4年(1452年)の書写奥書で、当時40代後半から50代前半であったにもかかわらず自らを「若年之比」と記していることなど、解釈の難しい記述が残されているためである 17 。後者の記述は歌道における謙遜の辞と解釈されるのが一般的だが、彼の生涯に不明な点が多いことを示唆している。

彼の経歴で特に注目すべきは、家督相続の経緯である。常縁は郡上東家五代・東益之の三男(一説に五男)であり、本来ならば家督を継ぐ立場にはなかった 16 。兄の下総守氏数には、東元胤という嫡男も存在した 16 。しかし、兄・氏数は自らの子・元胤ではなく、弟である常縁を後継者に指名したのである 17 。

この異例の家督相続の背景には、当時の東氏が置かれた状況が深く関わっている。その理由として、甥の元胤がまだ若年であったことに加え、室町幕府の将軍に直接仕える奉公衆としての「宮仕えへの力量」と、代々受け継いできた「和歌の家の体面」を維持する能力が、常縁に求められたからだとされる 16 。この事実は、東氏にとって和歌の技能が、単なる個人的な教養や趣味ではなく、幕府内での政治的地位を確保し、一門の権威を維持するための極めて重要な政治的スキルセットと認識されていたことを浮き彫りにする。文化資本が政治資本へと転換される、室町武家社会の力学がここにはっきりと見て取れるのである。

第二章:乱世を駆ける――武将・東野州の戦歴

2-1. 幕府奉公衆としての立場

家督を継いだ東常縁は、美濃国郡上の領主であると同時に、室町幕府八代将軍・足利義政に仕える直属の武力集団「奉公衆」の一員であった 11 。奉公衆は、江戸時代の旗本に相当する存在であり、将軍の側近として京都での勤務が求められた 11 。この立場は、常縁が地方の国人領主という枠にとどまらず、幕府の中枢で展開される政治・軍事動向に直接関与する存在であったことを意味する。彼の人生は、この奉公衆としての務めによって大きく左右されることとなる。

2-2. 享徳の乱と千葉氏内紛への介入(康正元年~文明元年)

常縁の武将としてのキャリアを決定づけたのが、応仁の乱に先立つこと13年、享徳3年(1454年)に勃発した「享徳の乱」である 20 。この戦乱は、鎌倉公方・足利成氏が関東管領・上杉憲忠を謀殺したことに端を発し、成氏方の「公方方」と、幕府・上杉氏方の「管領方」とが関東全域を二分して争う、28年にも及ぶ大乱へと発展した 22 。

この関東の大乱は、東氏の本家筋にあたる下総の千葉氏をも巻き込んだ。千葉氏内部で親公方派の馬加康胤らが、親幕府派の宗家当主・千葉胤直を攻め滅ぼす内紛が激化すると、康正元年(1455年)、将軍・足利義政は事態の鎮静化を、奉公衆であり、かつ千葉一族の血を引く東常縁に命じた 1 。幕府が常縁を派遣したのは、単なる武力による制圧を意図したものではない。幕府直臣という「公的な権威」と、紛争当事者と同族であるという「血縁の権威」を併せ持つ常縁を投入することで、事態を有利に収拾しようとする幕府の関東統治戦略の表れであった。

幕命を受けた常縁は、部将の浜春利を伴って下総国へ下向 5 。故郷の東大社に「静かなる 世にまた立やかへならむ 神と君との恵み尽せす」と戦勝祈願の和歌を奉納し、戦いの火蓋を切った 16 。当初は馬加城や小弓城を攻め落とすなど戦果を挙げたが、古河公方・足利成氏が本格的に介入すると戦況は膠着する 16 。特に康正2年(1456年)の市河城籠城戦では、公方方からの降伏勧告に対し、「命やはうきなにかへんよの中にひとりとヽまる習あれとも(命を惜しんで汚名を残すことがあろうか。この世に一人とどまる習いがあったとしても)」と和歌を詠んで一蹴し、徹底抗戦の構えを見せた 16 。

その後も一進一退の攻防は続き、常縁は康正2年(1456年)11月には敵将・馬加康胤を上総国八幡で討ち取るなどの武功を挙げたものの、関東の戦乱は終息の気配を見せず、彼は実に十数年もの長きにわたり関東の地に釘付けにされることとなった 2 。

表1:東常縁 享徳の乱関連 軍事行動年表

|

年月日 |

場所 |

主な出来事 |

敵対勢力 |

結果 |

関連する和歌・史料 |

|

康正元年(1455) 10月頃 |

下総国 東庄 |

幕命により下向。東大社に戦勝祈願の和歌を奉納。 |

- |

- |

「静かなる 世にまた立やかへならむ 神と君との恵み尽せす」 16 |

|

康正元年(1455) 11月13日 |

馬加城・小弓城 |

両城を攻め落とす。 |

馬加康胤・原胤房 |

勝利 |

16 |

|

康正2年(1456) 1月 |

市河城 |

足利成氏勢に包囲される。降伏勧告を和歌で拒否。 |

簗田持助ら |

籠城後、脱出 |

「命やはうきなにかへんよの中にひとりとヽまる習あれとも」 16 |

|

康正2年(1456) 2月7日 |

匝瑳郡 |

匝瑳老尾神社に土地を寄進し戦勝祈願。 |

- |

- |

16 |

|

康正2年(1456) 6月12日 |

(上総国) |

馬加康胤の子・胤持を討ち取る。 |

馬加胤持 |

勝利 |

16 |

|

康正2年(1456) 11月1日 |

上総国 八幡 |

馬加康胤を討ち取る。 |

馬加康胤 |

勝利 |

16 |

|

文明元年(1469) 4月 |

下総国 |

子の縁数(頼数)を下総に残し、上洛。 |

- |

関東での軍務終了 |

16 |

2-3. 応仁の乱と斎藤妙椿の逸話

常縁が幕府への忠勤として関東で死闘を繰り広げている間に、京都では応仁の乱(1467年~)が勃発した。このことは、皮肉にも常縁自身の領地を最大の危機に陥れる原因となる。常縁が属する幕府(東軍・細川方)と敵対する西軍・山名方に与した美濃守護・土岐成頼は、その配下の猛将・斎藤妙椿に命じ、主不在で手薄となっていた常縁の本拠地、美濃国郡上の篠脇城を攻撃させたのである 2 。城を守っていた兄・氏数は奮戦するも衆寡敵せず、篠脇城は陥落した 16 。

関東の陣中で故郷陥落の悲報に接した常縁は、亡き父・益之の追善法要に際し、その無念と望郷の念を込めて一首の和歌を詠んだ。

あるがうちに斯かる世をしも見たりけり 人の昔のなほも恋しき 2

(生きているうちに、このような(故郷を奪われる)憂き目を見るとは。父が生きていた平穏な昔が、今さらながらに恋しいことだ)

この歌が人づてに敵将・斎藤妙椿のもとへ届いたことが、劇的な展開を生む。妙椿は、土岐家の実権を握る下剋上の武将であると同時に、常縁と同じく和歌を愛する風流人でもあった 11 。常縁の歌に深く心を動かされた妙椿は、「歌を十首送るならば、城を返してもよい」と伝えたとされる 8 。常縁がこれに応じて十首の和歌を贈ると、妙椿はその約束を守り、篠脇城と郡上の所領は一滴の血も流すことなく常縁のもとへ返還されたのである 8 。

この逸話は、単なる美談として片付けることはできない。それは、戦乱の世において「和歌」という文化資本が、時として軍事力を凌駕するほどの力を持ち得たことを示す象徴的な出来事である。和歌の贈答は、敵将の「雅心」に訴えかける情緒的な手段であると同時に、互いの面子を保ちながら武力衝突を回避するための、高度に洗練された外交プロトコルとして機能した。歌人でもあった妙椿と常縁であったからこそ、この文化的な交渉が可能となったのであり、武士階級の間に文化が深く浸透し、それが新たな政治的駆け引きの道具となっていた室町後期の社会状況を如実に物語っている 2 。

第三章:歌の道を極める――歌学者・東常縁の探求

3-1. 二人の師――正徹と堯孝

武人としての務めに追われる一方、常縁の和歌に対する探求心はとどまることを知らなかった。特に宝徳元年(1449年)頃、彼は当代の歌壇を二分する二人の巨匠の門を叩いている。一人は、既成の権威に挑む革新的な歌風で知られる冷泉派の歌僧・正徹。もう一人は、歌道の正統たる二条家の伝統を守る二条派の歌僧・堯孝である 3 。

常縁は、正徹の才能を高く評価し、「比道の眼目にてこそ侍らめ(この和歌の道における最も重要な人物であろう)」と最大級の賛辞を送りながらも、その作風に対しては複雑な感情を抱いていた 16 。『東野州聞書』には、正徹の歌について「聊思ひ所の侍るぞなげきなる(少し思うところがあるのが嘆かわしい)」と、ある種の違和感を記している 17 。その具体的な例が、正徹が詠んだ「主しらぬいり江の夕人なくてみのと棹とそ舟に残れる」という歌への批評である。常縁は、この歌の「主しらぬ」という言葉が、主君のいない、あるいは秩序の乱れた世を連想させる「乱世の声」であり、好ましくないと批判した 16 。

対照的に、常縁が心酔したのが二条派の堯孝であった。彼は堯孝が説いた「歌道は天地ひらけしよりの神道なれば、文雅を飾りても真なくばいたづら事なり(和歌の道は天地開闢以来の神の道と同じであるから、言葉を美しく飾っても真実の心がなければ無意味なことだ)」という言葉に深く感銘を受け、宝徳2年(1450年)、正式に堯孝の門弟となった 1 。

常縁が最終的に堯孝を選んだのは、単なる作風の好みの問題ではなかった。それは、武門の当主としての思想的な要請が背景にあったと解釈できる。正徹の歌は個性的で魅力的だが、時に社会秩序の不安定さを感じさせる危うさを含んでいた。一方で、堯孝の歌論は「真実」を重んじ、歌道を「神道」になぞらえるなど、伝統と秩序を絶対視するものであった 16 。幕府に仕え、家の安寧を維持する責任を負う武将・常縁にとって、正徹の革新性よりも、堯孝が説く伝統的で安定した世界観の方が、自らの社会的立場や価値観と強く共鳴したのである。彼の選択は、美意識のみならず、イデオロギー的な親和性に基づいていたと言えよう。

3-2. 歌論「正直・真実」と平明流麗な作風

堯孝への傾倒は、常縁自身の歌論の中核を形成した。彼が最も重視したのは、「正直」あるいは「心の真実」を歌に詠み込むことであった 26 。常縁によれば、優れた歌とは巧みな技巧(偽)によって生まれるのではなく、作者が感じた思い(実意)や見た風景(実景)をありのままに表現した(真実)ものであり、それ故に人の心を打ち、神仏の加護さえも得られるのだと説いた 26 。

この歌論は、彼が生きた時代背景と無関係ではない。下剋上が横行し、権威が失墜していく虚偽と裏切りの乱世にあって、彼が和歌の世界に絶対的な「真実」を求めたのは、現実世界で失われつつある確かな価値を、文化・芸術の領域に見出そうとする精神的な営為であった。技巧よりも心を重んじる彼の姿勢は、不安定な社会に対する精神的な抵抗として、不変の価値を和歌に見出そうとした思想の表れであった。

この歌論は、彼の作風にも明確に反映されている。常縁の和歌は「平明流麗」と評され、難解な技巧に走ることなく、素直で美しい調べを持つ作品が多い 1 。

世はなにとうつろひかはるふるさとの昔ながらの夕ぐれの花 27

(この世の万物は何かと移ろい変わっていく。我が故郷も例外ではないが、この夕暮れに咲く桜の花だけは、昔と変わらぬ美しい姿でいることだ)

この歌には、万物は流転するという無常観と、その中にあって変わらない故郷の美しさへの愛着が、平易な言葉で詠み込まれている。また、関東と京を往還する旅の途中で詠んだ、

月にゆくさよの中山なかなかに明けてはくらき霧の下道 27

(月明かりを頼りに小夜の中山を越えていくと、夜が明けたかと思えばかえって朝霧が立ち込めて暗くなってしまった、この霧の中の道よ)

といった歌には、戦乱の世を奔走する武将としての実感がこもっている。

3-3. 著作――『東野州聞書』と家集

常縁は、自身の和歌創作のみならず、歌学の体系化と記録にも大きな功績を残した。その主著が『東野州聞書』である 1 。これは、彼が師である堯孝や正徹、その他の歌人たちから聞き及んだ歌話を、宝徳元年(1449年)から康正2年(1456年)にかけて記録したもので、和歌の語句の解釈、歌人の伝記、作歌の故実(作法やしきたり)などが詳細に記されている 28 。本書は、室町時代中期の二条派歌学の具体的な内容を知る上で、第一級の史料的価値を持つ 1 。

また、自身の和歌を収めた私家集として『常縁集』(別名『東野州家集』『東常縁詠草』)が伝わっており、約400首の作品が収められている 1 。これらの著作は、常縁が単なる歌の実作者にとどまらず、歌学の理論と歴史にも深く通じた、当代屈指の学識者であったことを証明している。

第四章:古今伝授の創始――文化権威の確立と継承

4-1. 古今伝授とは何か――秘伝化の背景

東常縁の名を不朽のものとした最大の功績は、言うまでもなく「古今伝授」の創始にある 1 。古今伝授とは、日本最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』の本文解釈や関連知識を、師から弟子へと秘かに相伝する儀式的な体系を指す 32 。

『古今和歌集』は、成立から時を経るにつれて歌の解釈に多様な説が生まれ、次第に和歌を家職とする特定の家(二条家など)によって、その解釈が秘伝として扱われるようになった 34 。この「秘伝」という形式は、単に知識の流出を防ぐだけでなく、「秘伝を知っている」という事実そのものが、伝授された者の文化的権威を飛躍的に高めるという機能を持っていた 36 。伝授の中核には、特定の難解な歌の解釈に加え、「三木三鳥」に代表されるような、象徴的かつ秘儀的な項目も含まれていた 35 。

4-2. 宗祇への伝授――乱世の師弟

この秘伝化された歌学の伝統に、一つの転機が訪れる。当代随一の連歌師として名を馳せていた飯尾宗祇が、東常縁に弟子入りを請うたのである 3 。宗祇が常縁を師と定めた理由は、極めて戦略的であった。連歌という新しい文芸を大成させるためには、その根源である和歌、とりわけその聖典たる『古今集』の奥義を極めることが不可欠であると彼は考えていた 11 。しかし、応仁の乱で京都は荒廃し、歌道の宗家である公家の家々は衰微していた。そのような状況下で、藤原定家・為家から続く二条派の正統な学説(家説)を受け継ぎ、かつ幕府奉公衆という武将としての確固たる社会的地位を持つ東常縁こそが、和歌の奥義を授かるにふさわしい最高の師であると、宗祇は見定めたのである 11 。

宗祇の熱意に応え、常縁は二度にわたって彼に『古今集』の講釈を行った。

一度目は文明3年(1471年)、常縁が享徳の乱の戦陣にあった伊豆・三島(一説に駿河黄瀬川)に、宗祇が訪ねて行われた 16。戦の合間を縫っての講釈であり、常縁の子の病気で中断するなど、困難を極めたという 16。

二度目は文明5年(1473年)、常縁が関東での長い戦役を終えて本拠地・美濃国郡上へ帰国した際に、篠脇城下の館(一説に明建神社)で再び講釈が行われ、ついに伝授が完了した 8。

この時、常縁は従来の口伝に加え、秘事を「切紙(きりがみ)」と呼ばれる特定の形式の文書に記して授けるという方法を体系化した 1 。この「切紙伝授」という形式の確立こそが、それまでの個人的な知識伝達を、儀礼的で権威あるシステムへと昇華させた画期的な出来事であり、これをもって常縁は「古今伝授の祖」と見なされるようになったのである。

この一連の出来事は、単なる学問の継承ではない。常縁は、武将である自らがその担い手となり、連歌師という異分野の第一人者である宗祇に伝授するという、当時としては異例の「開かれた」行為を行った。しかし同時に、「切紙」という物的な証拠と、後述する階層的な内容区分を設けることで、伝授に儀式性と希少価値を付与し、秘伝性を逆説的に高めた。この体系化・ブランド化こそが、単なる知識の伝達(学問)を、所有者のステータスを証明する「権威装置」へと転換させた核心であり、常縁の最大の功績と言える。

4-3. 門弟と宮中への広がり

常縁の古今伝授は宗祇一人に限られたものではなかった。彼は長男の頼数や、禅僧の素暁、被官の日置胤道など、複数の門弟にも伝授を行っている 16 。その実態を伝える貴重な史料が、常縁自筆とされる『古今相伝人数分量』である 41 。この文書には、各門弟に伝授した秘伝の割合が「十ノ物七」「十ノ物四」といった形で具体的に記録されており、伝授が相手の身分や能力に応じて調整された、階層的な知識移転であったことがわかる。

表2:『古今相伝人数分量』に基づく門弟と伝授内容一覧

|

門弟名 |

伝授された秘伝の割合(原文ママ) |

備考 |

|

竹影斎 素暁 |

十ノ物七 |

桂子蔵主と号す禅僧 |

|

浄土宗 宗順 |

十ノ物六半 |

浄土宗の僧侶 |

|

大坪治部少輔 基清 |

十ノ物六 |

伊勢物語も伝授。本姓は村上 |

|

日置式部丞 胤道 |

十ノ物四 |

東氏譜代の家臣の子孫 |

|

信秀 |

十ノ物前ニ同(四) |

詳細不明 |

|

(宗祇) |

(十ノ物十) |

(この史料には記載がないが、別資料や後の道統から完全な伝授を受けたとされる) |

出典:

41

この表からも、宗祇が他の門弟とは別格の扱いを受け、完全な秘伝を授けられたであろうことが推察される。

常縁の歌学の名声は、ついに天皇家にも達した。文明12年(1480年)5月、彼は後土御門天皇の勅命により上洛。御所にて天皇自身に『古今集』を講釈し、さらに勅命により関白・近衛政家、内大臣・三条公敦、そして将軍・足利義尚ら、当代最高の権力者たちにも伝授を行った 16 。これは「東山伝授」と通称され、一介の地方武将であった東常縁の歌学が、当代最高の文化的権威として公的に認証されたことを示す、画期的な出来事であった。

第五章:人物像と後世への影響

5-1. 文武両道の体現者としての人物像

東常縁の生涯を俯瞰する時、そこに浮かび上がるのは「文武両道」という言葉をまさに体現した人物像である。享徳の乱における十数年にわたる関東での戦歴は、彼がまずもって有能で粘り強い武将であったことを何よりも雄弁に物語っている 2 。

しかし、彼の魅力は単なる武辺一点張りの人物ではない点にある。戦陣の合間に古典を講じ、敵将と和歌を交わして所領を取り戻すといった雅な側面を持つ一方で、『東野州聞書』などには、宮仕えの不満や弱音を漏らす極めて人間的な姿も記録されている 16 。彼はまた、多くの古書を収集・書写した当代屈指の蔵書家・文化人でもあった 1 。この武骨な武将の顔と、繊細な文化人の顔を矛盾なく併せ持った重層的な姿こそ、東常縁という人物の核心である。

彼の存在は、室町後期における武士階級の新たな自己定義の在り方を示唆している。鎌倉時代の武士の理想像が純粋な「武」の体現者であったとすれば、度重なる動乱を経て、武力だけでは社会を統治できないことを痛感した室町武士は、新たなアイデンティティを模索していた。常縁のように、武人としての本分を果たしつつ、「文」の領域で最高の権威となる生き方は、武士が単なる戦闘者から、文化をも統べる支配階級へと自己変革を遂げていく過渡期の理想像を提示している。

5-2. 死後の評価と「古今伝授の祖」の確立

興味深いことに、東常縁の生前の評価は、必ずしも歌壇の絶対的な第一人者というわけではなかった。「二条派堯孝門下の一人」として、その実力は認められていたものの、彼の名声が今日知られるような不動のものとなったのは、むしろ彼の死後のことである 1 。

その最大の功労者は、古今伝授を受け継いだ弟子・飯尾宗祇であった。出自が低いとされた宗祇にとって、師である東常縁の権威を高めることは、そのまま自らの権威を保証することに繋がった 1 。宗祇とその門流が、師・常縁を「古今伝授の祖」として喧伝し、その業績を世に広めた結果、常縁の評価は飛躍的に高まり、後世には実像以上に理想化され、半ば神格化された存在として語り継がれていくことになったのである。東常縁の歴史的評価は、彼自身の実績と、弟子・宗祇の卓越したプロデュース能力との合作であったと言えるだろう。

5-3. 後世への遺産――古今伝授の道統

常縁が創始し、宗祇が広めた古今伝授の道統は、その後、宗祇から公家の三条西実隆へと受け継がれ、和歌の世界における最高の権威として確立されていった 3 。

この文化的な権威が、現実の政治・軍事を動かすほどの力を持ったことを示す象徴的な逸話が、戦国時代末期に起こる。関ヶ原の戦いの前哨戦である田辺城の戦い(1600年)において、城主の細川幽斎が徳川方(東軍)についたため、石田三成方(西軍)の大軍に包囲された。城の陥落は時間の問題であったが、幽斎が当代随一の文化人であり、古今伝授の唯一の継承者であったことから、その断絶を憂慮した後陽成天皇が勅命を発し、両軍に和議を命じたのである 35 。これにより、幽斎は城を明け渡す代わりに命を救われ、古今伝授の血脈は守られた。東常縁が確立した「文化の権威」が、百年以上の時を経て、現実の合戦の行方さえも左右した瞬間であった。

文明16年(1484年)3月16日、東常縁は80歳(または84歳)の生涯を閉じたとされる 16 。その墓所は、本拠地であった美濃国郡上の東家菩提寺、木蛇寺跡(郡上市大和町)にあり、一帯は「古今伝授の里」として整備され、彼の功績は今なお多くの人々に語り継がれている 44 。

終章:乱世の文化装置としての東常縁

本報告書で詳述してきたように、東常縁の生涯は、武将として戦乱の世を生き抜きながら、和歌の家の伝統を継承・発展させ、中世歌学の精髄を「古今伝授」という一つの権威あるシステムへと昇華させた軌跡であった。

結論として、東常縁が創始した「古今伝授」は、単なる学問の継承システムではなかった。それは、将軍の権威が地に堕ち、旧来の社会秩序が崩壊していく室町後期という時代において、新たな価値基準と権威の源泉を提供する一種の「文化装置」として機能したのである。武力や血統といった伝統的な価値が相対化される中で、文化の奥義を「所有」することが、新たな社会的ステータスとなる時代の到来を告げるものであった。

東常縁の生涯は、まさにその歴史的転換点に立ち、武と文、二つの力を駆使して新たな時代を切り拓こうとした、一人の人間の壮大な試みの記録である。彼が後世に遺したものは、和歌の秘伝そのものに留まらない。それは、文化が社会の中で持ちうる力、すなわち、人を動かし、秩序を形成し、時には戦さえも止める力そのものであったと結論付けられる。

引用文献

- 東常縁(トウツネヨリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E5%B8%B8%E7%B8%81-103922

- 044「歌を詠んで城を取り戻した男」 https://www.asahi-net.or.jp/~jt7t-imfk/taiandir/x044.htm

- 人物略歴 | 国立国会図書館開館60周年記念貴重書展 学ぶ・集う・楽しむ https://www.ndl.go.jp/exhibit60/person.html

- 東氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B0%8F

- 武家家伝_東 氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/tou_k.html

- 千葉一族【ち】~【と】 https://chibasi.net/ichizoku61.htm

- まんが東氏物語 - 東庄町 https://www.town.tohnosho.chiba.jp/soshiki/kyoikuiinkai/shogaigakusyu_kakari/tohnosho-gaiyou/663.html

- 東氏の歴史 https://gakuen.gifu-net.ed.jp/~contents/virtualmuseum/sanpo/13/P2-2.htm

- 東胤行 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/tou1112.htm

- 東総地域の千葉氏系武士団の研究 https://www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/files/1521536836283/simple/jinbun_3-1_01higuchi.pdf

- 古今伝授ってなんだろう? - 大和 http://www.gujoyamato.com/whatskokin.html

- 山内一豊の妻 古今和歌集につながる郡上の東家の人々 https://userweb.mmtr.or.jp/asashikawakami/newpage122.htm

- 様式A 清流の国ぎふ「短歌の祭典」古今伝授の里・郡上 開催要項 https://www.kokindenju.com/pdf/20241102-a.pdf

- 東常縁 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%B8%B8%E7%B8%81

- 東常縁(とうつねより) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_to/entry/035713/

- 東常縁 - 一万人の戦国武将 https://sengoku.hmkikaku.com/busyou/20to/03u/182438400000toutuneyori.html

- 東常縁 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/tou12.htm

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E5%B8%B8%E7%B8%81-103922#:~:text=%E6%9D%B1%E5%B8%B8%E7%B8%81%20%E3%81%A8%E3%81%86%2D%E3%81%A4%E3%81%AD%E3%82%88%E3%82%8A&text=%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%AD%A6%E5%B0%86%2C%E6%AD%8C,%E5%B2%90%E9%98%9C%E7%9C%8C)%E7%AF%A0%E8%84%87%E5%9F%8E%E4%B8%BB%E3%80%82

- 東元胤 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/tou132.htm

- 享徳の乱(房顕の時代) - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1%EF%BC%88%E6%88%BF%E9%A1%95%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3%EF%BC%89

- 享徳の乱と唐沢山城の築城 - 佐野市 https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/kyouiku/bunkazaika/gyomuannai/4/2/4879.html

- 享徳の乱 - 一万人の戦国武将 https://sengoku.hmkikaku.com/dekigoto/16sagami/14541227kyoutokunoran.html

- 享徳の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AB%E5%BE%B3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 東氏胤 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/tou133.htm

- 斎藤妙椿墓[さいとうみょうちんのはか] - 岐阜県公式ホームページ(文化伝承課) https://www.pref.gifu.lg.jp/page/6892.html

- 堂上と地下 - 春さんのHomePage http://hal.la.coocan.jp/b_class/kinsei_09.html

- 千人万首 東常縁 https://www.asahi-net.or.jp/~sg2h-ymst/yamatouta/sennin/tuneyori.html

- 東野州聞書(とうやしゅうききがき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%B1%E9%87%8E%E5%B7%9E%E8%81%9E%E6%9B%B8-1189326

- 新古今和歌集聞書 / 東常縁 - 愛知県立大学図書館 貴重書コレクション https://opac.aichi-pu.ac.jp/kicho/wahon/books-outline/9112__1218.html

- 群書類従 第十五輯 和歌部 | 商品詳細 - 八木書店 出版物・古書目録 https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/856

- 伝東常縁筆詠草断簡(千葉県指定文化財) - 東庄町 https://www.town.tohnosho.chiba.jp/soshiki/machikominkan/gyomu/shogaigakushu/bunkazai/6216.html

- 古今伝授 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88

- 和歌 | 第一部 学ぶ ~古典の継承~ | 国立国会図書館開館60周年記念貴重書展 学ぶ・集う・楽しむ https://www.ndl.go.jp/exhibit60/copy1/2waka.html

- 1471年 東常縁が宗祇に古今和歌集を伝授 - 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 https://rekishi.yoka-yoka.jp/e1340493.html

- 古今伝授とは http://www.kokindenju.com/kokindenju.html

- 「古今伝授」と秘伝ブランディング - 令和和歌所 https://wakadokoro.com/learn/%E3%80%8C%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88%E3%80%8D%E3%81%A8%E7%A7%98%E4%BC%9D%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/

- 古今伝授 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88

- 古今伝授 - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/%E5%B0%8F%E5%A0%80%E9%81%A0%E5%B7%9E/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E4%BC%9D%E6%8E%88/

- ぎふ大和インター7分 | 道の駅古今伝授の里 やまと https://gujo-yamato.jp/about/index.html

- 東常和 - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/tou1350.htm

- 東常縁の古今伝受 https://chukyo-u.repo.nii.ac.jp/record/2000665/files/167010360106odaka-chukyo.pdf

- 書物の力 - FutureLearn https://www.futurelearn.com/info/courses/japanese-rare-books-culture-j/0/steps/96702

- 島内景二先生 近世の源氏文化と詩歌(その1) - 芭蕉会議 http://www.basho.jp/ronbun/gijiroku_6th/6th_2.html

- 三日坂 - デジタルアーカイブ研究所 - 岐阜女子大学 https://digitalarchiveproject.jp/database/%E4%B8%89%E6%97%A5%E5%9D%82/

- 千葉氏が創った町を訪ねて【七】 「郡上に美濃東氏の遺跡を訪ねる」 https://chibasi.net/kenshoukai2005_10mino.htm

- 大和エリアのみどころ | 郡上市 Gujo City https://www.city.gujo.gifu.jp/admin/detail/6986.html