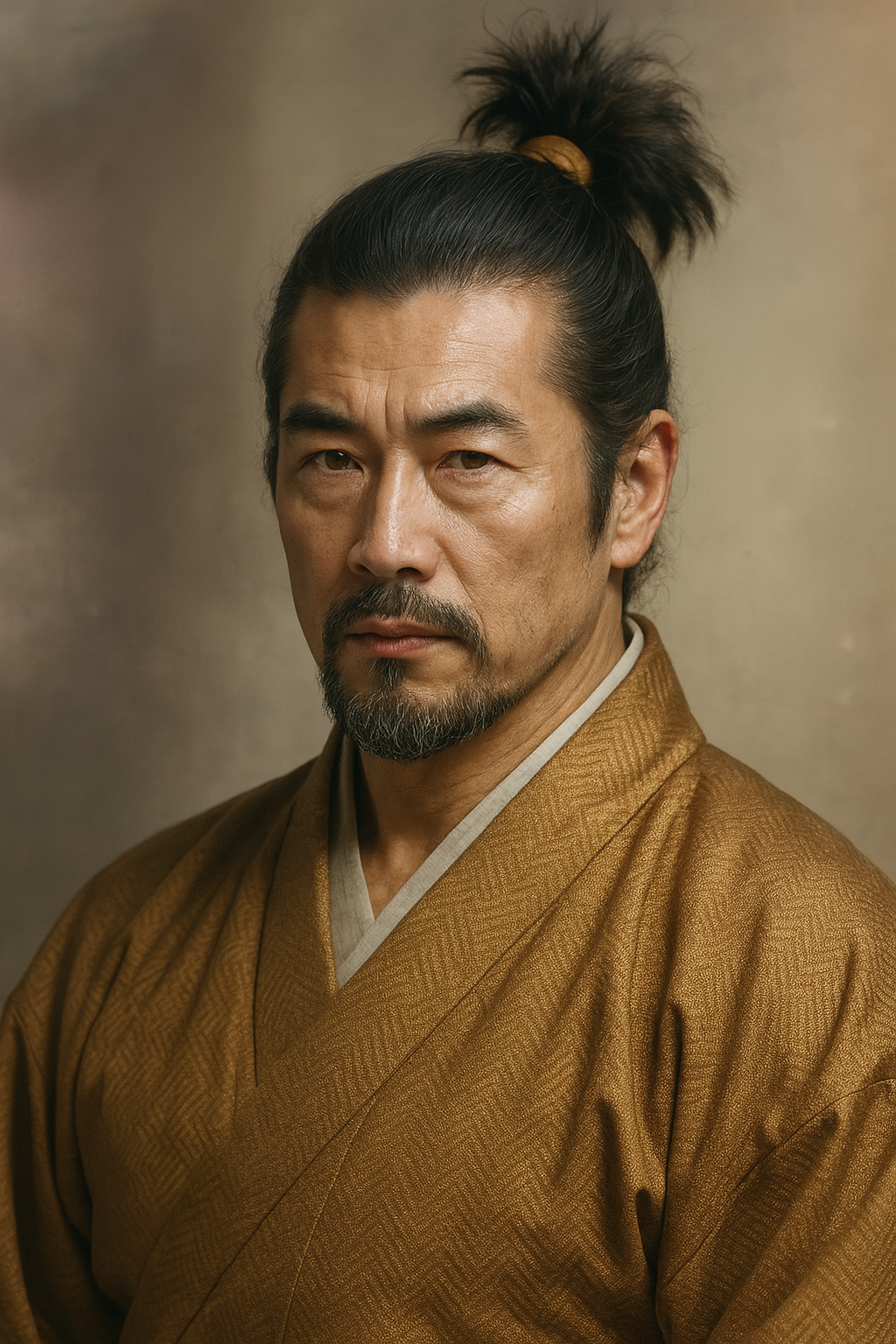

松浦興信

松浦興信は平戸松浦氏の当主。大内氏の権威を背景に、同族との覇権争いを制し、海外交易を推進。ポルトガル船の入港を許可し、平戸繁栄の礎を築いた海洋領主。

戦国期平戸の礎を築いた海洋領主 ― 松浦興信の生涯と時代

序章:戦国期肥前における松浦興信の位置づけ

日本の戦国時代、西海の果てに位置する肥前国(現在の長崎県、佐賀県)は、中央の動乱から隔絶された平穏な地ではありませんでした。16世紀初頭、この地は守護大名であった少弐氏の権威が失墜する中で、有馬氏、大村氏、そして後に「肥前の熊」と恐れられる龍造寺氏といった国人領主たちが、互いに鎬を削る群雄割拠の様相を呈していました 1 。さらに、周防国山口を拠点に西国一帯に覇を唱えた大内氏の強大な影響力が、肥前の政治情勢に複雑な影を落としていました。

この激動の時代、肥前北部の松浦半島から五島列島、壱岐、対馬にかけての海域を舞台に、特異な存在感を放っていたのが「松浦党」と呼ばれる海洋武士団です。彼らは平安時代の嵯峨源氏渡辺氏を祖とするとされ、巧みな操船術と地の利を活かし、交易や水軍活動を通じて独自の勢力を築き上げていました 4 。しかし、その内実は一枚岩ではなく、上松浦党と下松浦党に大別され、さらに下松浦党内部では、古くからの宗家(惣領家)とされる相神浦(あいこのうら)松浦氏と、平戸を拠点とする新興の平戸松浦氏が、松浦党の主導権を巡って熾烈な争いを繰り広げていたのです 2 。

本報告書が主題とする松浦興信(まつら おきのぶ、生年不詳 - 1541年)は、まさにこの平戸松浦氏が宗家を凌駕し、戦国大名へと飛躍する過渡期にその舵取りを担った人物です。彼の名は、子である松浦隆信や孫の鎮信といった、南蛮貿易や豊臣・徳川政権下で活躍した当主たちの影に隠れがちですが、その治世こそが、後の平戸松浦氏の繁栄の礎を築いた極めて重要な時代でした。

本報告書は、松浦興信を単なる一地方武将としてではなく、中世的な武士団を近世大名へと続く道筋に乗せた「移行期の設計者」として再評価することを目的とします。その複雑な出自と家督継承の背景、西国の大勢力・大内氏との関係を軸とした外交・軍事戦略、同族との覇権争いの実態、そして海洋領主としての経済基盤の確立という多角的な視点から、彼の生涯と時代を徹底的に分析し、その歴史的実像に迫ります。

第一章:複雑な出自と家督継承の力学

松浦興信の生涯を理解する上で、その出発点である家督継承の経緯は極めて重要です。彼の権力基盤は、単純な血統によるものではなく、一族内の深刻な対立と、それを収拾するための高度な政治的力学の産物でした。

第一節:平戸松浦氏の台頭と血縁の葛藤

平戸松浦氏は、松浦党の分家の一つに過ぎませんでしたが、興信の曽祖父・松浦義の代に室町幕府6代将軍・足利義教の信任を得て以来、宗家である相神浦松浦氏を凌ぐ勢力を蓄え始めていました 2 。興信の祖父・松浦豊久の代になるとその動きはさらに加速しますが、彼の跡を継ぐ家督相続問題が、一族内に大きな亀裂を生じさせます。

豊久には複数の男子がいましたが、彼は家督を次男の弘定(ひろさだ)に継がせ、長男であった昌(まさし)を田平(たびら)の峯氏へ養子に出しました 2 。この長男・昌こそが、後に志佐(しざ)氏を継いで志佐純元と名乗り、松浦興信の実父となる人物です 10 。家督を継げなかった昌は、弟の弘定と平戸松浦氏の家督を巡って激しく対立しました。この骨肉の争いは、最終的に西国の雄・大内政弘(義興の父)の調停によって収拾されます。その和解の条件として、昌の子である源三郎(後の興信)を、弘定の養嗣子とすることが定められたのです 2 。

第二節:養子縁組による家督継承

養父となった弘定には男子がおらず、この政治的決定を受け入れました。そして、自らの娘である布袋(ほてい)を興信に嫁がせることで、血縁的な正統性を補強し、家督の継承を盤石なものにしようと図りました 10 。永正12年(1515年)、弘定が没すると、興信は平戸松浦氏第24代当主としてその跡を継ぎます 2 。

この一連の出来事は、単なる家督相続ではありません。それは、一族を二分しかねない深刻な内紛を、外部の強大な権力者である大内氏の権威を借りて解決した、極めて政治的な取引でした。興信の当主としての地位は、生まれながらにして安泰なものではなく、常に複雑な人間関係と政治的背景の上に成り立つ、ある種の脆弱性を内包していたのです。この出自こそが、彼の生涯にわたる大内氏への忠誠と、自らの実力で権力基盤を固めようとする強い動機を形成したと考えられます。

以下の相関図は、松浦興信を取り巻く複雑な血縁・縁組関係を視覚的に示したものです。

|

関係者 |

続柄・関係 |

解説 |

典拠 |

|

松浦豊久 |

祖父 |

平戸松浦氏の勢力拡大の基礎を築いた。 |

2 |

|

松浦弘定 |

養父(実叔父) |

豊久の次男。男子なく、興信を養子に迎える。 |

2 |

|

志佐純元(昌) |

実父(弘定の実兄) |

豊久の長男。田平氏へ養子に出された後、志佐氏を継ぐ。 |

2 |

|

布袋(ほてい) |

最初の妻 |

養父・弘定の娘。興信との婚姻により家督継承の正統性を補強。 |

10 |

|

波多盛の娘 |

後の妻(後妻) |

上松浦党の有力者・波多氏の娘。宿敵・相神浦松浦氏との融和策の一環。 |

1 |

|

松浦興信 |

当主 |

本報告書の主題。平戸松浦氏第24代当主。 |

14 |

|

松浦隆信 |

嫡男 |

興信と後妻・波多氏の娘との子。平戸松浦氏第25代当主。 |

8 |

|

志佐純次 |

実弟 |

直谷城主。兄・興信と対立し、城を攻められる。 |

10 |

|

深江純忠 |

実弟 |

興信の弟の一人。 |

11 |

第二章:大内氏の麾下としての飛躍 ― 外交と軍事

脆弱な権力基盤から出発した興信は、西国随一の大名・大内氏との主従関係を最大限に活用することで、自らの地位を確立し、平戸松浦氏の勢力を飛躍的に伸張させました。彼の活動は、単なる一国人領主の枠を超え、大内氏の西国支配の一翼を担う重要なものでした。

第一節:大内義興への臣従と「興」の一字

興信のキャリアにおける最初の大きな画期は、永正5年(1508年)に訪れます。彼は主君である大内義興が、京を追われていた前将軍・足利義尹(後の義稙)を奉じて上洛するという、大規模な軍事行動に参加しました 2 。これは、松浦党という一地方勢力の領主が、中央政界の動向に直結する戦役に参加したことを意味し、その功績は高く評価されました。

この忠勤の証として、興信は大内義興からその諱の一字である「興」の字を賜る栄誉にあずかります。これにより、彼は名を「興定」(「定」は養父・弘定の一字)から「興信」へと改めました 2 。戦国時代において、主君から偏諱を授かることは、単なる改名以上の意味を持ちます。それは、両者の間に強固な主従関係が存在することを内外に誇示する、極めて重要な政治的象徴でした。この「興」の一字は、興信にとって、大内氏という絶大な権威を背景に、肥前国内での自らの正統性を主張するための強力な武器となったのです。

第二節:地域紛争の調停者として

大内氏の信頼を得た興信は、単なる武将としてだけでなく、外交官としてもその手腕を発揮します。天文3年(1534年)、大内氏と肥前で急速に台頭しつつあった龍造寺氏との間で紛争が生じた際には、その和睦の仲介役を果たしました 10 。これは、興信が大内氏から地域の安定を託されるほどの重臣と見なされていたことの証左です。同時に、肥前国内の複雑な勢力図の中で、平戸松浦氏が無視できない政治的影響力を持つ存在へと成長していたことを示しています。

第三節:周辺勢力への影響力行使

興信の視野は、肥前国内にとどまりませんでした。彼は海洋領主として、周辺海域の勢力図にも積極的に関与していきます。五島列島を支配する宇久氏で内乱(玉之浦納の反乱)が勃発し、当主の宇久盛定が平戸へ避難してきた際には、これを保護しました。この時、盛定の母は興信の養父・弘定の娘であったという縁戚関係も背景にありました 2 。興信はこの機を逃さず、盛定を軍事的に支援し、永正18年(1521年)には見事、旧領回復を成功させています 11 。この介入は、平戸松浦氏が自領の防衛に留まらず、五島列島にまで影響力を及ぼすだけの軍事力と政治的意志を持っていたことを明確に物語っています。

第三章:松浦党の覇権を巡る抗争

大内氏という強力な後ろ盾を得た興信は、その力を背景に、長年の懸案であった松浦党内部の主導権確立へと乗り出します。その戦略は、武力による徹底的な殲滅と、婚姻による戦略的な融和という、硬軟両様の巧みな使い分けに特徴づけられます。

第一節:宗家・相神浦松浦氏との死闘

平戸松浦氏にとって最大の障壁は、松浦党の宗家としての権威を保持する相神浦松浦氏でした。両者の対立は根深く、興信は若き日に養父・弘定に従い、明応7年(1498年)、相神浦松浦氏の当主・松浦政(まさし)が籠る大智庵城(現在の佐世保市)を急襲し、これを攻め滅ぼすという壮絶な戦いに参加しています 2 。これは、分家による宗家への明確な武力挑戦であり、松浦党の覇権を奪取するという平戸松浦氏の強い意志の表れでした。

しかし、この戦いで松浦政は討たれたものの、その子である幸松丸(後の親)は家臣によって救出され、生き延びます 1 。成長した親は、有馬氏や少弐氏といった周辺勢力の支援を取り付け、平戸松浦氏への抵抗を続けました。これにより、両者の対立は次世代に引き継がれ、長期にわたる抗争へと発展していくのです 2 。

第二節:婚姻政策による一時的融和

一方で、興信は武力一辺倒の人物ではありませんでした。彼は宿敵である相神浦の松浦親との関係を打開するため、驚くべき手段を用います。親の正室は上松浦党の有力者・波多氏の娘でしたが、興信はその妹を自らの後妻として迎え入れたのです 1 。これにより、興信と親は義兄弟という関係になり、両者の間には一時的ながら平穏な時期が訪れました。この融和期間中には、室町幕府から平戸方に対して、かつて奪った相神浦方の旧領を返還するよう命が下されるなど、外交的な成果も見られました 1 。

第三節:一門内部の粛清

興信の野心は、宗家だけでなく、自らの一門内部にも向けられました。彼の父・志佐純元は、次男(興信の実弟)である志佐純次に直谷城を継がせていました。しかし、興信はこの弟と利害が対立すると、永正10年(1513年)、容赦なくその居城である直谷城を武力で攻撃し、江迎(えむかえ)の地を自らの所領として押領しています 10 。

これらの行動は、興信の人物像を浮き彫りにします。彼は、対外的には大内氏への忠実な家臣として振る舞い、大義名分を重んじる一方で、自らの勢力圏内では、たとえ血を分けた実の弟であろうとも、覇権確立の障害となれば躊躇なく牙を剥く、冷徹な現実主義者でした。武力、外交、そして婚姻という、あらゆる手段を目的達成のために駆使する姿は、まさに戦国乱世を生き抜く領主の典型と言えるでしょう。

第四章:海洋領主の経営戦略 ― 富の源泉

平戸松浦氏が、数ある国人領主の中から頭一つ抜け出し、戦国大名へと成長する原動力となったのは、その卓越した経済力でした。興信は、平戸が持つ地理的優位性を最大限に活かし、海の向こうに富を求める積極的な経営戦略を展開しました。

第一節:海外交易の積極的推進

松浦党は古くから海上交通の民であり、交易は彼らの伝統的な生業でした。興信はこの伝統をさらに発展させ、李氏朝鮮や明との公式・非公式の交易を積極的に推進し、莫大な利益を上げました 2 。この経済力こそが、最新の兵器(鉄砲など)の購入を可能にし、軍備を増強させ、さらには外交工作の原資ともなり、平戸松浦氏の勢力拡大を根底から支える屋台骨となったのです。

特に注目すべきは、興信がヨーロッパの商人、すなわちポルトガル船の平戸への入港を許可したことです 5 。これは、彼の息子である隆信の時代に、フランシスコ・ザビエルの来訪や南蛮貿易の拠点として平戸が世界にその名を知られることになる、その端緒を開いた画期的な決断でした。興信のこの先見の明は、平戸松浦氏の運命を大きく左右する一歩であったと高く評価できます。

第二節:倭寇ネットワークとの関わり

戦国時代の東シナ海を語る上で、倭寇(特に後期倭寇)の存在は欠かせません。彼らは単なる海賊ではなく、明の海禁政策の隙間を縫って活動する武装した密貿易商人団という側面も持っていました。興信の時代、平戸はまさにこの後期倭寇の一大拠点であり、その頭目として名高い王直(五峯)も、後に平戸に居館を構えることになります 18 。

興信が、こうした海賊的なネットワークと無関係であったとは考えられません。むしろ、彼らを巧みに統制し、その活動から上がる利益の一部を徴収したり、時には彼らの武力を自らの私兵として利用したりすることで、共存共栄の関係を築いていた可能性が極めて高いと言えます。興信が築いた富は、公式な交易だけでなく、こうした国境を越えたグレーな経済活動によっても支えられていたのです。彼は、清濁併せ呑むことで、海洋領主としての実利を追求するリアリストでした。

第五章:突然の死と権力の空白

盤石な権力基盤を築き上げ、平戸松浦氏を飛躍させた興信でしたが、その治世はあまりにも突然に終わりを告げます。彼の死は、強力なリーダーシップによってかろうじて保たれていた一族の結束を揺るがし、深刻な権力の空白と内紛を引き起こしました。

第一節:天文十年の急逝

天文10年(1541年)8月13日、松浦興信は病により急逝しました 8 。史料には病死と記されており、その死に不審な点や暗殺説などを示す記録は見当たりません。しかし、彼の死は平戸松浦氏にとって大きな打撃でした。興信という強力な求心力を失ったことで、これまで水面下で燻っていた一族内の対立が一気に表面化する危険性をはらんでいたのです 14 。

第二節:隆信の家督相続をめぐる内紛

興信の死後、嫡男であった松浦隆信はすぐには家督を継ぐことができませんでした。当時、隆信はわずか13歳の若年であったこともあり、興信の死から隆信の家督継承が確定する天文12年(1543年)までの約2年間、「家中の混乱」があったと記録されています 9 。

この混乱期において、後の平戸松浦氏の運命を左右する重要な働きをしたのが、一門の重臣である籠手田安昌(こてだ やすまさ)でした。彼は、若き隆信を強く支持し、その家督継承を実現するために「尽力した」と伝えられています 23 。この「尽力」という言葉の裏には、隆信の家督継承に反対する勢力が存在し、深刻な内紛があったことが示唆されます。2年という期間は、単なる手続き上の遅延ではなく、水面下で激しい政治闘争が繰り広げられていた時間だったのです。

この家督争いの具体的な構図や、隆信に対抗した人物の名前は、残念ながら史料に明記されていません。しかし、断片的な情報をつなぎ合わせることで、その背景を推察することは可能です。まず、興信の最初の妻は、前当主・弘定の娘である布袋でした 10 。一方で、家督を継いだ隆信の母は、後妻として迎えられた波多氏の娘です 10 。

ここから、一つの仮説が浮かび上がります。興信の死をきっかけに、平戸松浦氏の内部で、旧来の弘定派(最初の妻・布袋の実家筋やその支持者)と、興信が新たに築いた新興の隆信派(母方の波多氏や、興信に重用された籠手田氏など)との間で、主導権を巡る派閥対立が表面化したのではないか、というものです。対立候補としては、興信と対立した過去を持つ弟の志佐純次や、弘定方の他の縁戚などが、若年の隆信の継承に異を唱えた可能性が考えられます。

この危機的状況において、籠手田安昌は隆信を擁立し、反対勢力を抑え込むことで内紛を収拾しました。彼のこの功績がなければ、平戸松浦氏の歴史は大きく変わっていたかもしれません。この2年間の混乱を乗り越え、隆信が当主となったことで、平戸松浦氏は興信が敷いた路線を継承し、さらなる飛躍の時代を迎えることができたのです。

終章:松浦興信の歴史的評価と遺産

松浦興信の生涯は、戦国時代の肥前という、複雑で流動的な情勢の中で、一地方領主がいかにして勢力を拡大し、次代への礎を築いたかを示す好例です。彼の功績は、以下の三点に集約することができます。

第一に、西国最大の勢力であった大内氏との強固な主従関係を構築し、その権威を背景に自らの政治的地位を確立したこと。

第二に、宗家である相神浦松浦氏や一門内の対立勢力との熾烈な抗争を、武力と外交を巧みに使い分けながら制し、平戸松浦氏が松浦党の覇権を握るための基盤を固めたこと。

第三に、海外交易を積極的に推進し、莫大な経済力を蓄積することで、軍事力の強化と勢力拡大の原資を確保したこと。

これらの功績を踏まえるとき、松浦興信は、中世的な海洋武士団「松浦党」を、近世大名へと続く戦国大名へと脱皮させるための土台を設計した、「移行期の設計者(アーキテクト)」として評価するのが最も的確でしょう。

彼の息子である松浦隆信が、宿敵であった相神浦松浦氏を完全に屈服させ 17 、南蛮貿易の隆盛によって平戸を国際貿易都市として繁栄させることができたのは 9 、まさしく興信が築き上げた軍事的、経済的、そして政治的な遺産の上に成り立っていました。興信が急死した際、その若き後継者を支え、家督争いを乗り越えさせた籠手田安昌のような家臣団の存在もまた、興信が築いた重要な遺産の一つです。

松浦興信という人物の存在なくして、その後の平戸松浦氏の飛躍、ひいては江戸時代を通じて西海の守りとして存続した平戸藩の成立は語れません。彼は、歴史の表舞台で華々しく活躍した英雄ではないかもしれません。しかし、一つの勢力が時代の荒波を乗り越え、新たな段階へと飛躍するための、極めて重要で困難な助走期間を、その確かな手腕で担い切った人物として、戦国史の中に確固たる位置を占めているのです。

巻末資料

松浦興信 関連年表

|

西暦(和暦) |

松浦興信の動向・平戸松浦氏の出来事 |

関連する周辺の動向 |

|

生年不詳 |

志佐純元(昌)の子として誕生。 |

|

|

1498年(明応7年) |

養父・弘定と共に相神浦松浦氏の大智庵城を攻撃し、当主・松浦政を滅ぼす 2 。 |

松浦政の子・親は脱出し、抵抗を続ける。 |

|

1508年(永正5年) |

主君・大内義興に従い、足利義尹(義稙)を奉じて上洛 11 。 |

大内義興、管領代として幕政を掌握。 |

|

1513年(永正10年) |

実弟・志佐純次が籠る直谷城を攻撃し、江迎の地を押領する 10 。 |

|

|

1515年(永正12年) |

養父・弘定が死去し、家督を継いで平戸松浦氏第24代当主となる 2 。 |

|

|

1521年(永正18年) |

五島で内乱により追われた宇久盛定を保護し、旧領回復を支援する 11 。 |

|

|

時期不詳 |

最初の妻・布袋の死後、波多盛の娘を後妻に迎え、相神浦松浦氏の親と義兄弟となる 1 。 |

平戸・相神浦間に一時的な和平が成立。 |

|

1528年(享禄元年) |

居城である勝尾岳城を改修・拡張する 10 。 |

|

|

1534年(天文3年) |

大内氏と龍造寺氏の和睦を仲介する 10 。 |

肥前における龍造寺氏の台頭が顕著になる。 |

|

時期不詳 |

ポルトガル船の平戸入港を許可する 5 。 |

南蛮貿易の端緒が開かれる。 |

|

1541年(天文10年) |

8月13日、病により急逝 8 。 |

|

|

1541-1543年 |

興信の死後、家督を巡り家中が混乱する 9 。 |

|

|

1543年(天文12年) |

嫡男・隆信が籠手田安昌らの尽力により家督を継承する 9 。 |

松浦隆信の治世が始まる。 |

引用文献

- 宗家相神浦 第16代当主 https://sasebosengoku.com/report/soukin.pdf

- 松浦興信とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E8%88%88%E4%BF%A1

- 戦国期肥前有馬氏の勢力伸長と由緒主張 - 東京都市大学 https://www.tcu.ac.jp/tcucms/wp-content/uploads/2022/06/TCU_kiyo_Vol15_2022_04_marushima.pdf

- 松浦家の歴史 | 松浦市の観光情報サイト「松恋」 https://matsuura-guide.com/kanko/rekishi-shiseki/matsuurake-rekishi/

- 武家家伝_平戸松浦氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/matura.html

- 松浦氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E6%B0%8F

- 松浦氏- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E6%B0%8F

- 松浦隆信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E9%9A%86%E4%BF%A1

- G008 松浦興信 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/entry93.html

- 福岡以外の城-243勝尾岳城 http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/243katsuodake/katsuodake0.htm

- 松浦興信 (まつら おきのぶ) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12040063162.html

- 松浦弘定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E5%BC%98%E5%AE%9A

- 1 平戸港交流広場 → 最教寺奥之院(1.2km) → 川内峠インフォメーションセンター(4.7km) http://siniatabi.saloon.jp/hirado.pdf

- 松浦興信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E8%88%88%E4%BF%A1

- 松浦興信(まつら おきのぶ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E8%88%88%E4%BF%A1-1111510

- 松浦政 (相神浦松浦家) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E6%94%BF_(%E7%9B%B8%E7%A5%9E%E6%B5%A6%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E5%AE%B6)

- 武家家伝_相神浦松浦氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ai_matura.html

- 戦国時代の平戸はどんな土地?日本で初めてポルトガル船が入港し海外との交易が盛んだった国際貿易港 https://hono.jp/sengoku/prefectures-of-japan/sengoku-hirado/

- Untitled - 伊万里市 https://www.city.imari.lg.jp/secure/8867/No.567(H13-5).pdf

- 松浦隆信の尽力と王直のつながりよって栄えた平戸~ポルトガルとの南蛮貿易のはじまり https://articles.mapple.net/bk/13323/

- 平戸松浦家の名宝と - 西南学院大学 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/wp-content/uploads/2013/publish/2013hirado.pdf

- 松浦隆信とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%9D%BE%E6%B5%A6%E9%9A%86%E4%BF%A1

- 籠手田安昌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%A0%E6%89%8B%E7%94%B0%E5%AE%89%E6%98%8C

- 生月島の歴史 №4「キリシタンの時代」 - 長崎県平戸市生月町博物館「島の館」 https://shimanoyakata.hira-shin.jp/index.php/view/365