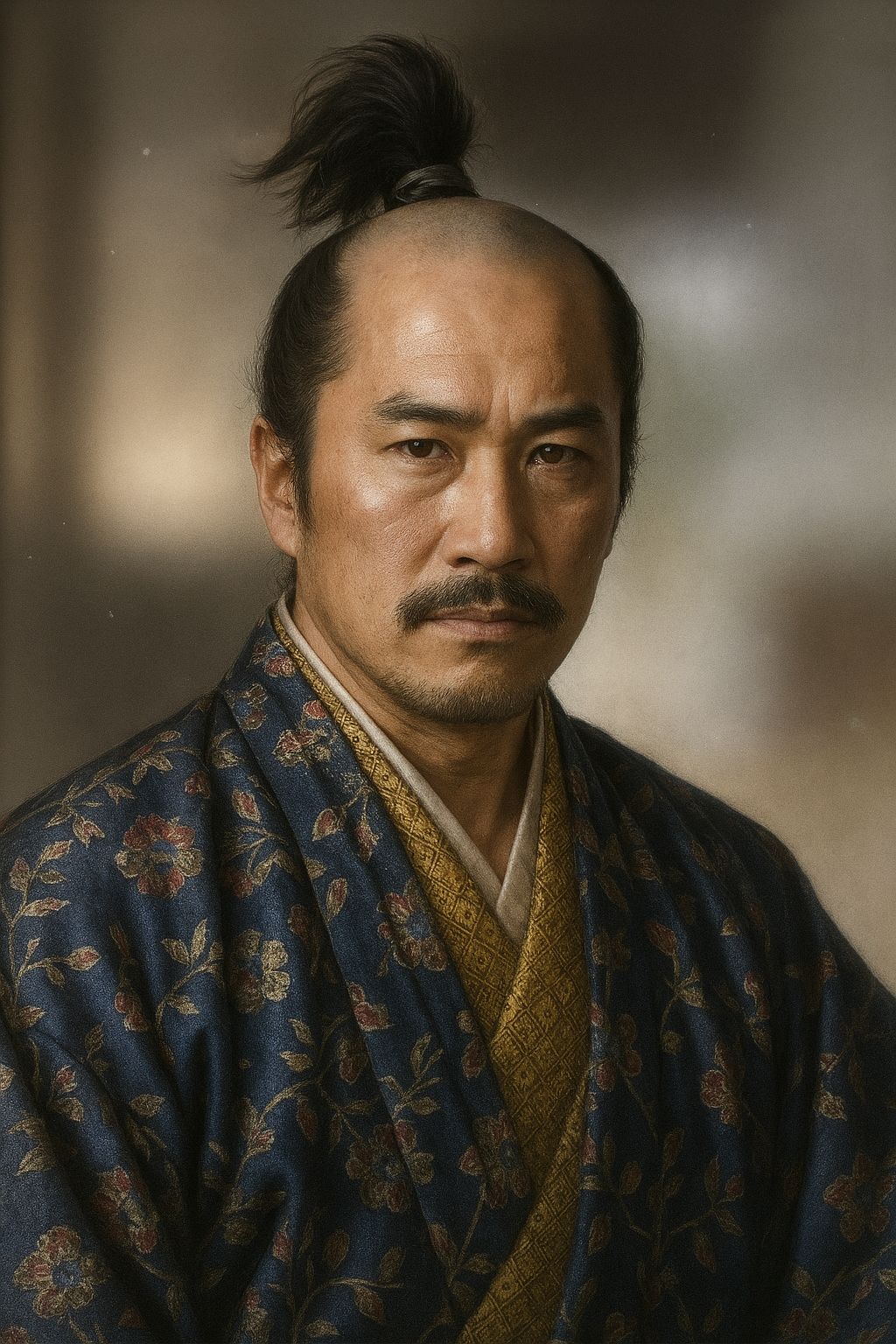

永原孝治

永原孝治は関ヶ原で改易された父・赤座吉家の後、藩命で永原に改姓し加賀藩士として家を再興。大坂の陣にも参戦し、子孫は幕末に赤座姓に復した。

加賀藩士・永原孝治の生涯と赤座・永原一族の興亡

序章:加賀百万石に根付いた一族 ― 存続とアイデンティティの物語

本報告は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけて生きた武将、永原孝治(ながはら こうじ)の生涯を、その父・赤座吉家(あかざ よしいえ)、そして彼らが築いた一族の歴史と共に詳細に解き明かすものである。関ヶ原の合戦における失墜という、一族存亡の危機を乗り越え、加賀百万石の藩士として幕末に至るまで家名を保ち続けた赤座・永原一族。その軌跡は、激動の時代を生き抜いた武家の存続戦略と、自己の根源をめぐる探求の物語に他ならない。

物語の中心に立つ永原孝治は、歴史の転換点において、一族の未来をその双肩に担った人物である。彼の生涯を貫く「改姓による家の存続」という決断と、その約260年後に子孫が成し遂げた「復姓によるアイデンティティの回復」。この二つの事象は、一族の歴史を象徴する両極であり、本報告が探求する核心的テーマである。孝治の人生を深く掘り下げることは、単に一個人の伝記を辿るに留まらず、戦国から泰平の世へと移行する中で、武士とその「家」がいかにして自らを適応させ、未来へと血脈を繋いでいったのかという、より普遍的な問いへの答えを探る試みでもある。

第一章:父・赤座吉家(直保)― 栄光と失墜、そして再起

永原孝治の生涯を理解する上で、その父である赤座吉家(諱は直保)の人生を抜きにして語ることはできない。吉家の栄光と挫折、そして再起の道のりは、孝治の運命を決定づける前提条件そのものであった。

第一節:越前の将、織田・豊臣政権下での立身

赤座氏の出自は、古くは越前国の名族・朝倉氏に仕えた家臣であった可能性が指摘されている 1 。朝倉氏滅亡後、赤座直保(吉家)は時代の潮流を読み、織田信長、次いで豊臣秀吉に仕えることで、武将としての道を切り拓いていった 1 。天正10年(1582年)の本能寺の変で父・直則が討死すると、直保が家督を継ぎ、豊臣政権下でその頭角を現していく 1 。

彼のキャリアにおける大きな転機は、天正18年(1590年)の小田原征伐であった。石田三成の麾下として、武蔵国の岩槻城および忍城の攻略戦に参加し、武功を挙げた 1 。この功績が秀吉に高く評価され、直保は従五位下備後守に叙任されると共に、越前国今庄(現在の福井県南越前町)に二万石の所領を与えられ、大名の列に加わるという栄誉に浴した 1 。

しかし、この「大名」という地位には、重要な注釈が付く。彼の立場は、小早川秀秋や堀尾吉晴といった、より有力な大名の「与力」というものであり、完全に独立した大名ではなかった 1 。これは、豊臣政権における大名の序列と支配構造の複雑さを物語っている。与力大名は、自らの軍事力を保持しつつも、政治的・軍事的には上位の大名の指揮下に置かれる存在であった。このことは、直保の権力基盤が中央の有力者の意向に左右される、ある種の脆弱性を内包していたことを示唆している。自らの意思で自由に戦略を決定する裁量が限られていたこの立場は、後に彼の運命を大きく左右する伏線となっていくのである。

第二節:関ヶ原の合戦 ― 運命を分けた決断

慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の合戦が勃発すると、赤座直保は西軍に属し、北国口を守る大谷吉継の部隊に配属された 2 。これは、彼の所領が北陸にあり、また与力としての上位大名との関係から、自然な成り行きであった。

しかし、合戦当日、戦況は劇的に動く。当初西軍優勢で進んだ戦いは、松尾山に布陣していた小早川秀秋の東軍への寝返りをきっかけに、一気に東軍有利へと傾いた。この動きに呼応し、直保は脇坂安治、朽木元綱、小川祐忠といった武将たちと共に、それまで味方であったはずの大谷隊に攻めかかったのである 3 。この土壇場での裏切りは、奮戦空しく大谷吉継を自刃に追い込み、西軍の総崩れを決定づける一因となった。

戦後、東軍の勝利に貢献したにもかかわらず、直保を待っていたのは過酷な現実であった。徳川家康は彼の功績を認めず、越前今庄二万石の所領をすべて没収、すなわち「改易」の処分を下したのである 3 。その理由は、彼の寝返りが「自発的なものではない」と見なされたため、あるいは「事前に東軍への内通を明確にしていなかった」ためと伝えられている 2 。

この結果は、単なる寝返りのタイミングの問題ではなかった。それは、関ヶ原という巨大な動乱に至るまでの、水面下で繰り広げられた情報戦と政治交渉における「敗北」を意味していた。藤堂高虎や黒田長政のように、戦前から家康と密に連携を取り、自らの立場を有利にしていた武将たちが戦後に大々的な加増を受けたのとは対照的である。与力大名という立場の弱さから、中央政権の高度な情報網から疎外され、事前の内通交渉の機会を逸した直保は、戦場の流れに乗ることはできても、天下の趨勢を決する政治力学の波には乗り切れなかった。彼の改易は、戦国末期における武将の生存戦略の厳しさを物語る、象徴的な出来事であった。

第三節:前田家への仕官と非業の最期

所領を失い、浪々の身となった赤座直保は、一時京に隠棲していた 2 。しかし、彼の武将としての名声は、まだ地に落ちてはいなかった。慶長6年(1601年)、加賀藩二代藩主・前田利長は、直保を七千石という破格の待遇で召し抱えたのである 5 。

この厚遇は、単なる温情措置ではなかった。外様大名の筆頭として、常に徳川幕府からの警戒の目に晒されていた加賀前田家にとって、領国の軍事力を充実させることは最重要課題であった。関ヶ原を戦い抜いた実戦経験豊富な元二万石の大名を召し抱えることは、藩の軍事力を直接的に強化する、極めて戦略的な人材投資であった。利長は直保の能力を高く評価し、加賀南部の防衛上の要衝である松任城の城代という重責を任せた 1 。この前田家の戦略的判断と厚遇こそが、赤座家が断絶の危機を乗り越え、後に永原家として加賀藩に根付くための直接的な礎となったのである。

しかし、再起を果たした直保の人生は、あまりにも突然に、そして劇的な形で幕を閉じる。慶長11年(1606年)、越中国の大門川が氾濫した際、検分のために現地に赴いた直保は、増水した濁流を馬で渡ろうとして落馬し、そのまま溺死してしまった 2 。享年不明。戦国の世を駆け抜け、一度は失墜しながらも再起を果たした武将の、あまりにも非業な最期であった。

第二章:永原孝治の生涯 ― 「赤座」から「永原」へ、家の再興

父・吉家の波乱に満ちた生涯が幕を閉じた後、その遺志と一族の未来は、子である孝治の双肩に託された。彼は、父の時代の「負の遺産」を清算し、新しい主君の下で家を再興するという、極めて困難な課題に直面することになる。

第一節:誕生と「永原」への改姓

永原孝治は、赤座吉家の子として生を受けた 1 。通称は右京、あるいは土佐と伝えられている 6 。父の死後、彼は一族の歴史における最も重要な決断を下すことになる。それは、藩主・前田利常(資料によっては利長)の命により、父祖伝来の姓である「赤座」を捨て、「永原」へと改姓することであった 3 。

この改姓は、複数の意味合いを持つ、高度に政治的な行為であったと解釈できる。第一に、 対幕府への配慮 である。父・吉家は関ヶ原で西軍に与し、東軍に寝返ったものの改易されたという過去を持つ。徳川の治世が盤石になりつつある中で、「赤座」という姓は、幕府から「西軍に与した咎人の一族」という目で見られる危険性を孕んでいた。藩主・前田家は、幕府を憚り、その疑念を払拭するために、孝治に改姓を命じることで過去を清算し、藩としての忠誠を内外に示したのである 10 。

第二に、 藩主の温情 の表れでもあった。家を取り潰すという厳しい処分ではなく、改姓という形で存続の道を開いたことは、非業の死を遂げた父・吉家の生前の功績に対する配慮と、その遺族に対する藩主の温情の証であった。

そして第三に、孝治自身と一族にとっての 存続戦略 であった。父の過去と訣別し、「永原」という新しい姓を名乗ることで、彼は新生の加賀藩士としてキャリアを再出発させることができた。これは、武家社会の厳しい現実を生き抜くための、極めて現実的な処世術であったと言えよう。

なお、一部の資料には、孝治がかつて近江の六角氏家臣であった永原重治の養子となっていた、という異説も存在する 6 。もしこれが事実であれば、改姓の背景はより複雑なものとなるが、多くの史料が「藩主の命による改姓」と記していることから、こちらが主流の見解と考えられる。いずれにせよ、この改姓が永原家の新たな出発点となったことは間違いない。

第二節:加賀藩における役職と知行

永原孝治は、父・吉家が前田利長から拝領した七千石の知行をそのまま相続した 6 。そして、父が務めていた松任城の城代という要職も引き継ぎ、後の一国一城令によって同城が廃城となるまで、その守備を担ったとされる 6 。これは、孝治が父同様に武将としての能力を信頼され、加賀藩初期の防衛体制において重要な役割を担い続けたことを示している。

加賀藩内における永原家の地位は、藩の重臣クラスである「人持組」に列せられたことからも明らかである 10 。寛永19年(1642年)に作成された侍帳(藩士の名簿)には、「人持組」の中に「永原左京 五千石」という記載が見られる 2 。この永原左京が孝治本人か、あるいはその嫡子・孝好であるかは断定できないが、いずれにせよ、永原家が藩政の中枢を担う家柄として、確固たる地位を築いていたことを証明するものである。彼らは金沢城下の小立野に広大な上屋敷や下屋敷を構え、その権勢は幕末まで続くこととなる 2 。

第三節:大坂の陣と天下普請への関与(考察)

ご依頼者が事前に把握されていた情報として、永原孝治が「大坂冬の陣・真田丸の戦いで敗北した」こと、そして「天下普請で奉行を務めた」という点がある。これらの事績について、現存する断片的な資料からは直接的かつ詳細な記述を見出すことは困難である 12 。しかし、孝治の藩内における地位や、加賀藩全体の動向から、その関与の蓋然性を考察することは可能である。

まず、 大坂の陣 について。慶長19年(1614年)に勃発した大坂冬の陣において、加賀藩は藩主・前田利常自らが大軍を率いて出陣している。当時、七千石の大身であり、軍事の要である松任城代を務めていた永原孝治が、この藩を挙げた大動員から外れていたとは考えにくい。彼が藩の軍勢の一翼を担い、利常に従って大坂へ参陣した可能性は極めて高いと言える。

特に、前田勢が担当した大坂城南方の真田丸攻略戦は、真田幸村(信繁)の巧みな戦術の前に、加賀藩が歴史的な大敗を喫したことで知られている。この戦いで前田勢は数千人もの死傷者を出し、その威信を大きく損なった。もし孝治がこの戦いに参加していたのであれば、彼が率いた部隊も甚大な被害を受け、「大きな被害を出した」という情報は、この歴史的事実と完全に符合する。彼の敗北は、一個人の失態というよりも、前田軍全体の敗北という大きな悲劇の一部であったと位置づけるのが妥当であろう。

次に、 天下普請 について。江戸時代初期、徳川幕府は全国の諸大名に対し、江戸城や名古屋城などの城郭建設、あるいは主要河川の治水工事といった大規模な公共事業、すなわち「天下普請」への動員を命じた。これは大名の財力を削ぎ、その力を統制するための巧みな政策であった。加賀藩も当然その例外ではなく、これらの事業には莫大な費用と人員を投入している。

こうした大規模事業を遂行するにあたり、藩内の大身家臣が「奉行」として現場の監督・指揮を執ることは、当然の職務であった。人持組に列し、七千石の知行を持つ永原孝治が、その一人として天下普請の奉行に任命されたという情報は、彼の藩内における地位を考えれば十分にあり得る話である。彼の行政官としての手腕もまた、藩から高く評価されていたことを示唆している。

第三章:永原家の確立と後裔 ― 二家分立から幕末へ

永原孝治によって再興された家は、その子らの代に新たな発展を遂げる。一族は加賀藩の重臣として確固たる地位を築き、幕末の動乱期に至るまで、その血脈と歴史を繋いでいった。

第一節:二家分立 ― 久兵衛家と権左家の成立

永原孝治は、父・吉家から受け継いだ七千石の家禄を、一人の後継者にすべて相続させるのではなく、二人の息子に分け与えるという道を選んだ 10 。

これにより、永原家は二つの家に分立する。一つは、嫡男・孝好が継いだ本家筋の 永原久兵衛家 であり、その禄高は三千石であった 10 。もう一つは、次男・孝政が興した分家の

永原権左家 で、禄高は二千五百石であった 10 。

この分割相続は、一族の将来を見据えた、極めて戦略的な判断であったと考えられる。一つの大きな家を、それぞれが大身と言える禄高を持つ二つの有力な家に分割することで、様々な利点が生まれる。第一に、リスクの分散である。武家社会では、当主の不祥事や後継者不在など、些細なきっかけで家が断絶・改易される危険が常に付きまとう。万が一、一方の家が危機に瀕しても、もう一方の家が存続していれば、一族の血脈と家名を後世に残すことが可能となる。第二に、藩内における影響力の多角化である。二つの家がそれぞれ藩の要職に就くことで、一族全体として藩政に対してより広範な影響力を行使し、その地位を盤石にすることができる。孝治のこの決断は、永原一族が加賀藩内で長期にわたって繁栄するための、重要な布石となったのである。

|

家系 |

世代 |

当主名 |

備考 |

|

赤座家 |

初代 |

赤座 備後守 吉家(直保) |

関ヶ原の合戦後、前田利長に仕え七千石。松任城代。 |

|

永原家(宗家) |

二代 |

永原 孝治(右京、土佐) |

吉家の子。藩命により永原に改姓。家を二分する。 |

|

永原久兵衛家(本家) |

三代 |

永原 孝好 |

孝治の嫡男。三千石を相続。 |

|

|

四代 |

永原 孝建 |

|

|

|

五代 |

永原 孝倍 |

|

|

|

… |

(以降、将監、大学、孝辰、主税と続く) |

10 |

|

永原権左家(分家) |

三代 |

永原 孝政 |

孝治の次男。二千五百石で分家。 |

|

|

四代 |

永原 孝貞 |

|

|

|

五代 |

永原 孝之 |

|

|

|

… |

(以降、孝友、孝乗、孝吉、孝成と続く) |

10 |

|

赤座家(復姓後) |

幕末 |

赤座 甚七郎 孝知 |

永原家の子孫。明治2年に赤座へ復姓。 |

第二節:加賀藩における永原家の地位と幕末の動向

孝治によって礎が築かれ、その子らによって盤石となった永原家は、久兵衛家・権左家ともに代々人持組の家柄として、加賀藩政に重きをなした。寺社奉行などの要職に就いた記録も見られ、藩の統治機構に深く関与していたことが窺える 11 。

時代は下り、二百数十年後の幕末。永原一族から、再び歴史の舞台で重要な役割を果たす人物が登場する。永原甚七郎孝知である 14 。元治元年(1864年)、尊王攘夷を掲げた水戸藩の過激派「天狗党」が筑波山で挙兵し、京を目指して西上するという大事件(天狗党の乱)が起こる。幕府は周辺諸藩に追討を命じ、加賀藩もその一翼を担うこととなった。この時、永原甚七郎は加賀藩追討軍の責任者(監軍)の一人として、軍勢を率いて越前敦賀まで進出した 2 。

最終的に天狗党は敦賀で降伏するが、甚七郎の対応は単なる幕府の命令遂行者ではなかった。彼は降伏した八百名以上の党員たちに対し、正月を祝うための鏡餅や酒を振る舞うなど、人道的な扱いを心掛けた 15 。さらに、彼らが幕府の厳吏に引き渡される際には、別れの挨拶に訪れるなど、その身の上を深く案じていた様子が記録されている 3 。この行動は、彼が単なる藩の役人としてではなく、武士としての情や独自の価値観を持った人物であったことを強く示唆している。

第三節:赤座への復姓 ― 約260年の時を経た原点回帰

徳川幕府が崩壊し、明治維新という未曾有の大変革が訪れると、永原甚七郎は一族の歴史における、最も象徴的な決断を下す。明治2年(1869年)、彼は藩の許可を得て、その姓を「永原」から、遠い祖先の姓である「赤座」へと復したのである 2 。

この「復姓」は、極めて大きな歴史的意義を持つ行為であった。そもそも、孝治が「永原」を名乗ったのは、関ヶ原での父の失態を背景に、徳川幕府を憚った結果であった。その幕府が消滅し、新しい時代が到来した今、政治的配慮から生まれた姓を名乗り続ける理由はもはや存在しない。甚七郎は、新しい時代の始まりにあたり、一族の本来のルーツである「赤座」の名を再び掲げることを選んだ。それは、約260年もの間、いわば封印されていた一族の誇りとアイデンティティを回復する行為に他ならなかった。

赤座吉家の失墜から始まった一族の物語は、永原孝治の改姓による存続、その子孫たちの加賀藩での繁栄を経て、幕末の動乱を乗り越えた赤座甚七郎の復姓によって、その原点へと回帰し、一つの壮大な円環を閉じたのである。復姓後、赤座甚七郎は旧加賀藩の職制改革において、学政及び軍政寮の副知事、後に参事という要職に就き、新しい時代の礎を築く一翼を担った 2 。

結論:激動の時代を生き抜いた武士とその一族のレガシー

永原孝治は、歴史の表舞台で華々しい武功を立てた英雄として、その名が広く知られているわけではない。しかし彼は、戦国の終焉と泰平の到来という、日本の歴史における巨大な転換期において、一族の存続という最も重要かつ困難な使命を見事に果たした人物として、再評価されるべきである。彼の「永原」への改姓という決断は、単なる名誉の問題ではなく、父の時代の過去を乗り越え、一族の未来を次代へ繋ぐための、先見性に満ちた現実的かつ戦略的な選択であった。

赤座・永原一族の約260年にわたる歴史は、失墜からの再起、政治的判断による自己変革、そして時代の変化に伴う自己の再発見という、普遍的な物語を内包している。それは、戦国から江戸、そして明治へと至る日本の社会変動を、一つの武家の視点から体現した貴重な記録である。多くの武家が経験したであろう、存続のための苦闘と栄光の縮図が、そこにはある。

永原孝治の生涯と彼が下した決断がなければ、その子孫が加賀藩の重臣として二百数十年もの間繁栄することも、幕末に赤座甚七郎が歴史の舞台で活躍することも、そして「赤座」の名が再び歴史に現れることもなかったであろう。永原孝治の真の功績は、その先見性と、激動の時代を生き抜いた現実的な処世術の中にこそ見出される。それは、彼が後世に遺した、確かな一族のレガシーなのである。

引用文献

- 赤座直保 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%BA%A7%E7%9B%B4%E4%BF%9D

- 欠原(がけはら)の崖上のお寺①棟岳寺 | 市民が見つける金沢再発見 https://ameblo.jp/kanazawa-saihakken/entry-12290705614.html

- 加賀藩前田家ゆかりの寺院めぐり ~小立野寺院群~ | 小川商事株式会社 - 古都・金沢で唯一の美しさをつくるアパレル専門商社 https://www.ogawashoji.co.jp/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E8%97%A9%E5%89%8D%E7%94%B0%E5%AE%B6%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%AF%BA%E9%99%A2%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8A%E3%80%80%EF%BD%9E%E5%B0%8F%E7%AB%8B%E9%87%8E%E5%AF%BA%E9%99%A2/

- 赤座吉家 - 信長の野望新生 戦記 https://shinsei.eich516.com/?page_id=2057

- 朽木、小川の裏切りを目の当たりにし、自らの進退を決めた「赤座直保」(西軍) - 歴史人 https://www.rekishijin.com/21687

- 第三章 家臣団の成立: 近世加賀藩と富山藩について http://kinseikagatoyama.seesaa.net/article/364358356.html

- 加賀藩の城代 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-10-14-9.html

- 永原孝治 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO | 石川県立 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn16836

- 永原土佐 | 人物詳細 | ふるさとコレクション | SHOSHO | 石川県立 https://www.library.pref.ishikawa.lg.jp/shosho/furucolle/list/prsn16837

- 加賀藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E8%97%A9

- 加賀藩組外組の成立と役割 https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/2000448/files/AN00227659-70-51-82.pdf

- 前田利常と真田丸: 近世加賀藩と富山藩について http://kinseikagatoyama.seesaa.net/article/442537025.html

- 加越能文庫解説目録 https://www2.lib.kanazawa.ishikawa.jp/kinsei/16kaetsunou.pdf

- [ 赤座甚七郎孝知家系図 ]/ 赤座甚七郎 - FamilySearch Catalog https://www.familysearch.org/search/catalog/1319182

- 第五章 大政奉還 - 近世加賀藩と富山藩について http://kinseikagatoyama.seesaa.net/article/443198872.html

- 加賀藩の軍監永原甚七郎と浪士勢の総帥武田耕雲斎との間で、しばしば書面で交渉がもたれたが - 『福井県史』通史編4 近世二 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/kenshi/T4/T4-6-01-03-01-04.htm