池田知正

池田知正は摂津国の武将。兄を追放し池田城主となるも荒木村重の家臣に。村重の謀反で妻子を失うが、秀吉・家康に仕え生き抜いた。

戦国武将 池田知正についての詳細調査報告

1. はじめに

池田知正とその時代背景の概説

本報告書は、日本の戦国時代、特に畿内においてその名を残した武将、池田知正(いけだ ともまさ)について、現存する史料に基づき詳細に調査し、その生涯と事績を明らかにすることを目的とする。池田知正が生きた時代は、室町幕府の権威が大きく揺らぎ、各地の武将が実力で覇を競った動乱の時代であった。中でも畿内は、政治・経済・文化の中心地であると同時に、常に激しい権力闘争の舞台となっていた。このような背景のもと、摂津国(現在の大阪府北部及び兵庫県南東部)の国人領主である池田氏の一員として生を受けた知正は、一族内の権力争い、有力家臣の台頭、そして織田信長や豊臣秀吉といった天下人の出現という、大きな歴史のうねりの中で、複雑かつ困難な立場を渡り歩いた人物であった。

本報告書の目的と構成

本報告書の目的は、池田知正の出自、摂津池田氏における立場、荒木村重との関係、織田信長や豊臣秀吉といった中央政権との関わり、そしてその晩年と子孫に至るまでを、史料を丹念に読み解きながら多角的に検証し、戦国時代を生きた一武将の実像に迫ることにある。さらに、彼の生涯を通じて、当時の国人領主が置かれた状況や、彼らが取り得た生存戦略の一端を考察する。

報告書の構成は以下の通りである。まず、池田知正の出自と彼が属した摂津池田氏の概要について述べる。次に、池田氏内部で起こった家督争いと、その中で台頭した荒木村重との関係、特に知正が家督を継承する経緯と、その後村重の支配下に組み込まれていく過程を詳述する。続いて、織田信長の畿内進出と、それに伴う知正の動向、特に荒木村重の謀反と有岡城の戦いにおける知正の苦境と悲劇について明らかにする。そして、その後の知正の晩年、豊臣・徳川政権下での活動、死没、子孫について触れる。最後に、これらの調査結果を踏まえ、池田知正という人物像とその歴史的評価について考察を加える。

2. 池田知正の出自と摂津池田氏

摂津池田氏の概要

摂津池田氏は、現在の大阪府池田市周辺を本拠地とした国人領主である。その起源は古く、一説には景行天皇の末裔が池田姓を名乗ったことに始まると伝えられている 1 。南北朝時代の建武年間から戦国時代の天正年間までの約240年間にわたり、池田城を拠点としてこの地に勢力を保持した 2 。池田氏は摂津国と美濃国に荘園を有しており、特に現在の池田市の市名の由来となるなど、地域史において重要な役割を果たしてきた 1 。池田氏の氏神は伊居太神社であり、家紋は揚羽蝶であったとされる 3 。

摂津池田氏が長きにわたり勢力を維持できた背景には、その経済的基盤の豊かさがあったと考えられる。池田の地は、古くから酒造業が盛んであり、「池田酒」として全国に名を馳せていた 4 。『摂陽落穂集』には、池田郷の酒造家「満願寺屋」が将軍家御前酒を献上していたとの記述もあり、その質の高さと影響力が窺える 5 。また、池田は炭や木綿などの生産地であると同時に、猪名川の水運や街道が交差する交通の要衝でもあり、交易の町としても発展した 4 。こうした経済力は、池田氏が戦国乱世において軍事力を維持し、政治的にも一定の発言力を持つための重要な支えとなった。実際に、池田氏の富裕さは、足軽の傭兵費用にも充てられていたとの記録も残っている 6 。この経済的背景なしには、畿内という権力闘争の激戦区で、池田氏が独立した勢力として存続することは困難であったろう。

知正の生い立ちと家族関係

池田知正は、摂津国の武将であった池田長正(いけだ ながまさ)の二男として誕生した 7。父・長正は通称を弥太郎といい、永禄6年(1563年)に没している 10。知正の祖父は池田信正(いけだ のぶまさ)であり、通称を三郎五郎といった 10。

知正には、兄に池田勝正(いけだ かつまさ)、弟に池田光重(いけだ みつしげ)がいたことが確認されている 7。勝正は八郎三郎、筑後守などの通称で知られる。

知正自身の通称としては、久左衛門尉(くざえもんのじょう)、後に民部丞(みんぶのじょう)、備後守(びんごのかみ)を名乗った記録がある 9。また、後述するように荒木村重の家臣となった際には「荒木久左衛門」とも呼ばれた 9。

知正が「二男」であったという事実は、彼の生涯を理解する上で極めて重要な意味を持つ。戦国時代の武家社会において、家督相続は必ずしも長幼の序だけで決まるものではなかったが、嫡男と庶子、あるいは兄弟間の序列は、しばしば深刻な内紛の火種となった。池田家もその例外ではなく、父・長正の死後、家督を継いだ兄・勝正と知正の間には、後に顕在化する対立の芽が既にこの出自の段階で内包されていたと考えられる。

実際に、勝正の家督継承の経緯にはいくつかの説があり、単純な長子相続ではなかった可能性が指摘されている。ある史料では勝正は長正の子とされるものの、文武に優れていたために当主になったと記され 15、また別の史料では勝正を長正の嫡男とし、知正らを弟とする 15。しかし、「大廣寺池田系図」によれば、勝正は知正の「義兄」であり、長正の「猶子(ゆうし、養子の一種)」として池田城主に据えられたとされている 11。これが事実であれば、勝正の家督継承の正当性には議論の余地があり、本来嫡流であったかもしれない知正が不満を抱くのは自然なことであったろう。史料には、嫡男であった知正が勝正の家督継承を妬んでいたとの記述も見られる 16。このような複雑な家督相続の背景と、それに伴う知正の不満が、後の池田家分裂、そして荒木村重の介入を許す大きな要因となったことは想像に難くない。これは単なる兄弟間の個人的な感情のもつれに留まらず、池田家の家督を巡る構造的な問題であった可能性が高い。

3. 池田氏の内訌と荒木村重の台頭

兄・池田勝正との対立と追放

永禄6年(1563年)、父・池田長正が死去すると、兄(または義兄)の池田勝正が池田家の家督を継承した 15 。しかし、前述の通り、この家督継承は必ずしも円満なものではなく、家中が勝正支持で完全に一枚岩だったわけではなかったと推測される 17 。勝正は文武に優れた人物であったとされるが、彼が長正の実子ではなかった、あるいは嫡男ではなかった可能性が指摘されており、これが嫡男であった(とされる)知正の不満を招いた 15 。両者の間には深い溝が生じていたという 16 。

この池田家内部の緊張関係に乗じる形で影響力を増したのが、家臣の荒木村重であった。村重はもともと池田勝正に仕える立場であったが、池田長正の娘を娶ることで池田一族衆の一員となっていた 14。

元亀元年(1570年)、池田知正は、この荒木村重らと共謀し、兄・勝正を池田城から追放して家督を奪取し、池田城主の座に就いた 8。この事件の背景には、当時畿内で勢力を拡大しつつあった三好三人衆の調略があったとも言われている 14。勝正は織田信長に仕え、摂津三守護の一人に数えられるほどの有力者であったが 20、この追放劇によりその地位を失った。勝正追放後、池田家中は織田信長方から離反し、三好三人衆方へとその立場を転換した 8。

この一連の内訌は、単なる兄弟間の権力争いに留まらず、池田家内部の構造的な脆弱性と、荒木村重という野心的な家臣の戦略的な台頭を象徴する出来事であった。知正の個人的な不満、勝正の家督継承の正当性に関する曖昧さ、三好三人衆による外部からの揺さぶり、そして荒木村重の計算された野望が複雑に絡み合い、この下克上劇が引き起こされたと考えられる。村重は、知正の不満を巧みに利用しつつ、三好三人衆とも連携することで、結果的に池田家の実権を掌握する足がかりを築いた。知正は一時的に池田家の当主となったものの、その実態は村重の傀儡に近いものであった可能性も否定できず、結果として村重のさらなる台頭を助長する役割を果たしたと言えるだろう。

荒木村重との共謀と池田家における主導権の変化

池田勝正追放後、知正が池田家の当主となったが、その背後では荒木村重が着実に実権を掌握していった。そもそも勝正追放の計画自体、村重が主導したとの見方もある(『荒木略記』 8 )。村重は池田姓を名乗り、池田家の「陣代」として家政を差配していた時期もあったとされ 13 、知正の権力基盤は当初から盤石なものではなかったことが窺える。

知正は兄を追放するために村重の力を借りたわけだが、それは結果的に「獅子身中の虫」を招き入れることとなり、村重に池田家を乗っ取られる道を開いてしまった。これは戦国時代において頻繁に見られた下克上の一形態であり、知正の政治的洞察力の甘さ、あるいは権力基盤の脆弱さを示すものと言わざるを得ない。

三好三人衆との連携

池田勝正を追放し、池田家の実権を握った知正と荒木村重は、当時畿内で大きな影響力を持っていた三好三人衆と同盟関係を結んだ 8。

この連携の具体的な成果として特筆すべきは、元亀2年(1571年)8月28日に起こった白井河原の戦いである。この戦いで、池田知正は三好三人衆方の一翼を担い、荒木村重や中川清秀らと共に、室町幕府15代将軍・足利義昭方の重鎮であった和田惟政、茨木重朝らの軍勢を破った 8。この勝利は、摂津国における勢力図を大きく塗り替えるものであり、和田惟政をはじめとする摂津三守護の体制を崩壊させ、荒木村重らが摂津の新たな支配者として台頭する契機となった 21。

三好三人衆との連携は、短期的には知正と村重の勢力を安定させ、彼らの政治的・軍事的立場を強化する効果があった。しかし、それは同時に、当時急速に畿内への影響力を強めていた織田信長という強大な敵対勢力を明確に意識させることにも繋がった。白井河原の戦いにおける勝利は、特に荒木村重の武名を畿内に轟かせ、彼のさらなる野心を刺激し、池田家内部における彼の発言力を一層強める結果となった可能性が高い。知正にとっては、この勝利が必ずしも自身の権力強化に直結したわけではなかったであろう。

4. 織田信長の畿内進出と知正の動向

白井河原の戦いにおける知正の立場

元亀2年(1571年)8月28日、池田知正は、荒木村重、中川清秀らと共に三好三人衆方として、将軍・足利義昭を支持する和田惟政軍と白井河原(現在の大阪府茨木市)で激突した 8。この戦いは、池田知正・荒木村重連合軍の圧勝に終わり、和田惟政、茨木重朝らが討死するという結果となった。

この勝利により、織田信長が任命した摂津三守護体制(池田勝正、伊丹親興、和田惟政)は事実上崩壊し、荒木村重や中川清秀といった新興勢力が摂津国における支配的な地位を確立する大きな転換点となった 21。

この戦いにおいて、池田知正は池田家の当主として、また三好方の一員として重要な役割を果たしたことは間違いない。しかし、戦いの実質的な主導権を握り、その武名を最も高めたのは、荒木村重であったと考えられる。知正は名目上の当主でありながら、その影響力は村重に及ばず、この戦いを境に彼の立場は相対的に低下していった可能性が指摘できる。

荒木村重の臣下としての知正

白井河原の戦いの後、荒木村重は織田信長の知遇を得て、その才能と実力を高く評価されることとなる。そして、それまで属していた三好三人衆方から離反し、織田信長に帰順することを許された 14。

一方、足利義昭方に与していた池田知正は、信長と義昭の対立が深まる中でその立場を失い、やがて信長に降伏し、かつての家臣であった荒木村重の配下に入ることとなった 9。これにより、村重がかつての主家であった池田氏を完全に支配下に置くという、典型的な下克上が完成したのである 14。知正は以後、「荒木久左衛門」と称して村重に仕えることになった 9。

かつての主家の当主が、元家臣の指揮下に入るというこの主従逆転の事態は、戦国時代の非情な現実と、力こそが全てを決定するという当時の価値観を如実に物語っている。知正が村重の家臣となった背景には、織田信長という強大な中央権力と結びついた村重の圧倒的な軍事力・政治力の前に、他に選択肢がなかったという厳しい現実があった。村重は信長の支援を得て、茨木城主、さらには伊丹城主となり、摂津一国を任されるに至る 14 。このような状況下で、知正が生き残りを図るためには、村重の軍門に降るという屈辱的な道を選ばざるを得なかったのである。これは、摂津池田氏の当主としてのプライドを捨て、実利を取るという苦渋の決断であったと推察される。この下克上の完成は、戦国時代の権力移動のダイナミズムを象徴する出来事の一つとして記憶されるべきであろう。

5. 荒木村重の謀反と有岡城の戦い

村重の謀反に対する知正の関与と苦境

天正6年(1578年)10月、摂津一国を任され、織田信長から厚い信頼を得ていたはずの荒木村重が、突如として信長に対して反旗を翻し、居城である有岡城(伊丹城)に籠城するという事件が発生した 14。この謀反の理由は諸説あるが、信長の村重に対する処遇への不満や、毛利氏・石山本願寺からの調略などが挙げられている 14。

池田知正は、この時「荒木久左衛門」として村重の家臣であり、主君の謀反という未曾有の事態に否応なく巻き込まれることとなった 14。

『信長公記』などの史料によれば、織田信長は当初、村重の謀反を信じ難く思い、翻意を促す使者を送ったとされる。そして、有岡城の守将の一人であった池田知正ら村重の重臣たちに対し、「尼崎城と花隈城を明け渡せば、家臣とその妻子も含めて助命する」という条件を提示した 27。これを受け、知正らは自らの妻子を有岡城に人質として残したまま、主君である村重を説得するために有岡城を出たとされる。しかし、村重は頑として説得に応じなかったという 13。

説得に失敗した知正らは、有岡城に戻ることなく、そのまま逃亡したと伝えられている 13。

この一連の行動は、池田知正が置かれた絶体絶命の苦境を物語っている。主君である村重に従えば、強大な織田信長に弓を引くことになり、一族の滅亡は免れない。かといって、信長に降伏すれば、村重からは裏切り者として扱われ、有岡城に残した妻子にも危険が及ぶ可能性があった。信長への恭順の意を示すために妻子を人質として差し出したとも解釈できる行動の裏には、進退窮まった知正の苦悩があったことは想像に難くない。結局、どちらの陣営にも属することができず、あるいはどちらからも見捨てられる可能性を恐れた結果、妻子を見捨てて逃亡するという、非情かつ苦渋の選択に至ったのであろう。これは単なる卑怯な行為として断じることはできず、戦国時代の武将が直面した過酷な現実と、忠誠と裏切りが紙一重であった状況を浮き彫りにしている。

有岡城の戦いと池田知正(妻子が処刑される悲劇)

荒木村重が籠城した有岡城に対し、織田信長は総力を挙げて包囲攻撃を開始した。有岡城は約1年間にわたる激しい攻防戦の末、天正7年(1579年)11月に落城した 14 。この戦いに際し、信長は池田城(古池田)に本陣を構えたとされるが 29 、この時、池田城の池田氏(知正とは別の系統か、あるいは知正の旧臣か)は村重に対して協力的ではなかった可能性も示唆されている 30 。

有岡城の落城は、池田知正にとって個人的な大悲劇をもたらした。城内に残されていた知正の妻子を含む多くの人々が、信長の命により、尼崎の七松などで無残にも処刑されたのである 13。『北摂多田の歴史』によれば、知正(荒木久左衛門)の子である自念(当時14歳)も、六条河原で斬首されたと記されている 13。

主君の謀反に翻弄され、結果として愛する家族を失うというこの過酷な運命は、知正の生涯における最大の痛恨事であったに違いない。この出来事は、戦国時代の武将が常に死と隣り合わせであり、個人の情愛や倫理観だけでは乗り越えられない非情な現実が存在したことを象徴している。

しかし、このような筆舌に尽くしがたい悲劇を経験しながらも、池田知正は生き延び、その後も武将としての道を歩み続けることになる。妻子を無惨に殺されたにも関わらず、後に新たな主君に仕え、戦場にも赴いた彼の行動は、現代の価値観からは容易に理解し難いかもしれない。しかし、そこには家名の存続という武士としての責務、あるいは個人的な悲しみを乗り越えてでも生き抜こうとする強靭な精神力、そして何よりも時代の過酷さに対する徹底した現実主義的な適応能力があったと考えられる。彼の後半生は、戦国武将の驚くべき精神力と、激動の時代を生き抜くためのしたたかさを如実に物語っている。

6. 晩年と子孫

羽柴秀吉・徳川家康への臣従

荒木村重の没落後、池田知正は新たな天下人となった羽柴秀吉に仕えることとなった 9。ある史料によれば、村重の謀反後、淡路に逃れていた知正は、同じ池田一族である池田恒興を頼った。そして、恒興の旗下で山崎の戦い(天正10年/1582年)に参戦し、その功績によって秀吉から摂津国河辺郡に所領を安堵されたと伝えられている 11。

その後、秀吉の死を経て関ヶ原の戦い(慶長5年/1600年)が勃発すると、知正は徳川家康に従い、東軍の一員として上杉景勝攻め(会津征伐)にも加わった 9。

池田重成(知正の別名か、あるいは同一視されることがある人物)としての記録では、慶長4年(1599年)に摂津国・近江国内に合わせて2,008石の知行を与えられ、関ヶ原の戦いの後に加増されて最終的に5,000石を知行したとされる 9。

これらの事績は、池田知正が織田信長、羽柴秀吉、徳川家康という、戦国末期から江戸初期にかけて天下の覇権を握った三人の英傑の時代を生き抜き、それぞれの政権下で巧みに立ち回り、武将としての地位を維持し続けたことを示している。これは、彼の政治的嗅覚の鋭さ、時勢を読む能力、そして何よりもその処世術の高さを示すものと言えるだろう。度重なる主家の変転や個人的な悲劇を乗り越え、最終的に徳川の世まで生き延びたその生涯は、まさに「強か」という言葉で評されるにふさわしい。

慶長9年(1604年)の死去と墓所

『池田氏家譜集成』に収められた系図によれば、池田知正は慶長9年(1604年)3月18日にその生涯を閉じた 9。最期の地は、彼が摂津国豊島郡神田村(現在の大阪府池田市神田)に構えていた館(神田館)であったと伝えられている 9。

知正の墓所は、大阪府池田市綾羽二丁目にある曹洞宗の寺院、大広寺に現存する 12。大広寺は古くから池田氏の菩提寺であり、寺伝によれば、知正は慶長のころに荒廃していた同寺を中興したとされている 31。境内には、知正とその養子である三九郎の五輪塔が並んで建てられており、今日までその霊が弔われている 31。

大広寺との深い関わりは、知正が波乱に満ちた生涯を送りながらも、故郷である池田の地と、自らが属する池田氏の伝統を最後まで重視していたことを示唆している。菩提寺を中興し、その地に葬られたという事実は、彼が池田氏の一員としてのアイデンティティを終生持ち続けていた証左と言えるだろう。

養子・三九郎と池田氏嫡流の継承

池田知正には実子がいなかったとされ、そのため弟である池田光重の子・三九郎(幼名は於虎丸)を養子として迎えた 9。これは、家名を絶やさずに後世に伝えるための、当時の武家社会では一般的な措置であった。

知正の死後、養子の三九郎が池田家の家督を継承し、豊臣秀頼に仕えた。しかし、三九郎は若くして、慶長10年(1605年)7月28日にわずか17歳(史料によっては18歳)で早世してしまった 9。

三九郎の夭折により、池田家の家督は、三九郎の実父であり知正の弟にあたる池田光重が継ぐこととなった。これにより、摂津池田氏の嫡流は、知正の直系ではなく、弟・光重の系統によって受け継がれていくことになった 9。この光重の系統は、その後も存続し、明治時代に至るまで続いたとされている 17。一方で、池田氏の庶流については、池田氏の勢力が衰えた後に各地に散らばり、帰農しながらも現在まで家系を存続させている家が多くあるという 17。

摂津池田氏の嫡流が、知正の死後、養子三九郎の早世という不運を経て、知正の弟・光重の系統へと移ったことは、戦国時代から江戸時代初期にかけての混乱期において、家名を確実に存続させるための現実的かつ柔軟な判断であったと考えられる。嫡流が途絶える危機に直面した際に、血縁の近い者が家督を継承することで、池田氏としての連続性を保とうとしたのであろう。このような対応が、池田氏がその後も家名を保ち続けることができた一因と言えるかもしれない。

7. 池田知正の人物像と評価

史料に見る知正

池田知正の人物像を具体的に伝える史料は限られているが、いくつかの記録からその断片を窺い知ることができる。

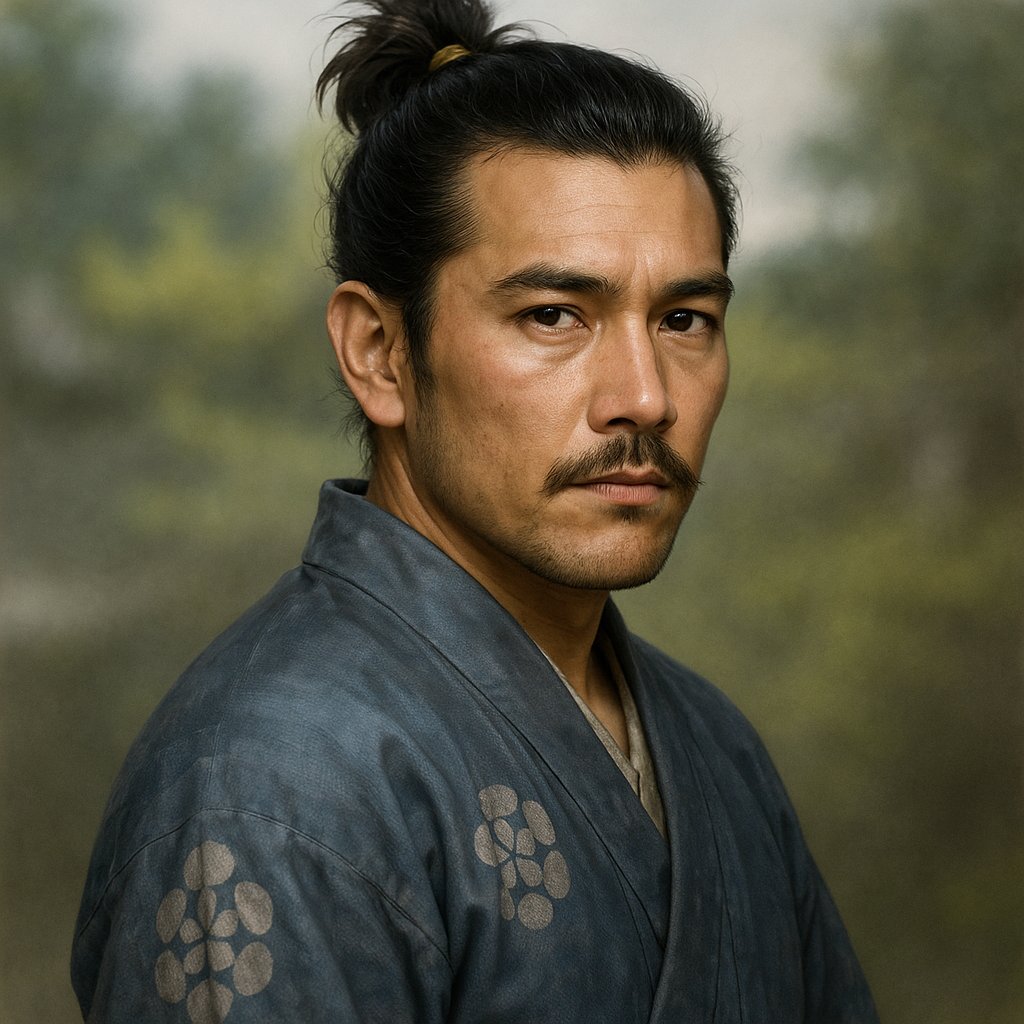

大広寺所蔵「紙本著色 池田知正画像」

桃山時代に制作されたとされる池田知正の肖像画は、池田城主としての彼の姿を今に伝える貴重な視覚史料である 33。この肖像画は、知正が慶長9年(1604年)に没した後、池田氏の菩提寺である大広寺に奉納されたもので、大広寺第10世住職であった沢傳和尚による七言絶句の賛が付されている 33。死後に肖像画が制作され菩提寺に納められることは、故人の冥福を祈るとともにその遺徳や事績を後世に伝え、祖先祭祀の一環とする当時の武家の慣習であったと考えられる 36。沢傳和尚の賛が具体的にどのような内容であったかは、現時点では翻刻された詳細な情報が確認できないものの 42、知正の人物や何らかの功績を称えるものであった可能性が高い。この賛を詳細に分析することができれば、同時代を生きた宗教者による知正評の一端が明らかになるであろう。

『信長公記』

織田信長の伝記である『信長公記』には、荒木村重の謀反に関連して池田知正(荒木久左衛門として登場)の動向が記されている。特に、妻子を有岡城に人質として残し村重の説得に向かったものの失敗し、結果として妻子を見捨てて逃亡したこと、そしてその結果、息子である自念が処刑された悲劇などが記述されている 13。ただし、『信長公記』は信長を中心とした記述であり、その史料的価値は高いものの、敵対者や周辺人物の行動の背景や内面描写については必ずしも十分ではない点に留意が必要である 44。

『多聞院日記』

奈良興福寺の僧侶、英俊らによって記された『多聞院日記』は、戦国時代の畿内情勢を知る上で非常に信頼性の高い一次史料とされる 46。この日記には、白井河原の戦いや荒木村重の謀反など、池田知正が直接的・間接的に関与した可能性のある畿内の様々な出来事が記録されており、当時の緊迫した状況を伝えている 24。

『フロイス日本史』

イエズス会宣教師ルイス・フロイスが記した『日本史』には、池田勝正の追放劇に池田知正と荒木村重が関与したことが記されている 49。宣教師の視点から描かれた記録であり、文化的背景や情報源による偏りには注意が必要であるが、当時の事件に対する一つの見方として参考になる 50。

『北摂多田の歴史』(ブログ史料)

個人の研究ブログではあるが、史料を渉猟している「北摂多田の歴史」においては、池田知正を「誠に強かな人物」と評価している箇所がある 11。これは、彼が兄を追放し、有力家臣に実権を奪われ、主君の謀反によって妻子を失うという度重なる危機を乗り越え、最終的に徳川の世まで生き延びたその処世術や生命力を指しての評価であろう。

歴史的文脈における知正の役割と意義

池田知正は、摂津国を拠点とした国人領主として、戦国時代の畿内における激動の政治変動の真っ只中にその身を置いた。三好氏の勢力が衰退し、織田信長が台頭、そしてその信長に仕えた荒木村重が興隆し、やがて謀反を起こして没落するという一連の歴史的事件は、知正の生涯と深く結びついている。

彼の人生は波乱に満ちていた。兄・勝正を追放して池田家の家督を継いだものの、その実権は有力家臣であった荒木村重に掌握され、ついにはその村重の家臣という立場に甘んじることとなる。さらに、村重の信長への謀反によって、妻子を無残にも失うという悲劇に見舞われた。

しかし、そのような苦難を経験しながらも、知正は生き延び、羽柴秀吉、そして徳川家康に仕え、最終的には5,000石を知行する小領主としてその生涯を終えた 9。これは、彼の類稀な適応能力と、逆境に屈しない強靭な生命力の証左と言えるだろう。

池田知正の生涯は、中央の巨大な権力構造の変化に翻弄されながらも、巧みに立ち回り、時には非情な決断を下しながら生き残りを図った、戦国時代の国人領主の一つの典型的な姿を示している。彼の「強かさ」は、単にずる賢いという意味合いに留まらず、変化する状況を冷静に判断し、自らの生存と家名の存続という目的を達成するための現実的な行動力、そして精神的な強靭さをも内包する多面的な評価と捉えるべきである。倫理観や忠誠といった価値観が絶対的なものではなく、実利や生存が優先される戦国乱世のリアリズムを、彼の生き様は体現している。その行動は現代の道徳観では一概に評価しきれない複雑さを有しており、それゆえに歴史的人物としての深みを感じさせる。

8. おわりに

池田知正の生涯の総括と歴史的評価の再確認

池田知正の生涯は、戦国時代の摂津国人領主が直面した典型的な困難と、それを乗り越えるための必死の選択の連続であった。摂津池田氏という名門に生まれながらも、家督を巡る内紛、有力家臣・荒木村重の台頭と下克上、そして主君・村重の織田信長への謀反という国家的な動乱に巻き込まれ、妻子を失うという個人的悲劇も経験した。

しかし、彼はその度に巧みに立ち回り、羽柴秀吉、徳川家康と主君を変えながらも武将としてのキャリアを継続し、最終的には小領主として家名を保ち、天寿を全うした。この事実は、彼が単に運が良かっただけでなく、状況判断能力、交渉力、そして何よりも生き残ろうとする強い意志を持っていたことを示している。「強かな人物」 11 という評価は、彼の生涯を的確に表していると言えよう。

池田知正の人生は、下克上が横行し、昨日の友が今日の敵となることも珍しくなかった戦国時代の縮図である。彼の行動は、現代の価値観から見れば節操がないと映るかもしれないが、それは家名の存続という至上命題を背負った当時の武将の、切実な生存戦略であったとも理解できる。一地方武将の視点から戦国時代の複雑な権力構造と人間模様を考察する上で、池田知正は非常に興味深い事例を提供してくれる。

今後の研究課題としては、大広寺所蔵の「紙本著色 池田知正画像」に付された沢傳和尚の賛の詳細な解読と分析、そして未発見の古文書や記録の発掘を通じて、彼の人物像や具体的な事績についてさらに深く掘り下げることが期待される。

池田知正 略年表

|

年代(西暦) |

主な出来事 |

典拠 |

|

不詳(天文年間推定) |

池田長正の二男として誕生 |

7 |

|

永禄6年(1563年) |

父・池田長正死去。兄・池田勝正が家督継承 |

15 |

|

元亀元年(1570年) |

荒木村重らと共謀し、兄・勝正を追放。知正が家督を継ぎ池田城主となる |

8 |

|

元亀2年(1571年) |

白井河原の戦い。和田惟政らを破る |

8 |

|

天正元年(1573年)頃 |

織田信長に降り、荒木村重の家臣となる。「荒木久左衛門」と称す |

9 |

|

天正6年(1578年) |

荒木村重が織田信長に謀反。有岡城の戦い始まる |

14 |

|

天正7年(1579年) |

村重説得に失敗し逃亡。有岡城落城。妻子が処刑される。息子・自念も斬首 |

27 |

|

天正10年(1582年)頃 |

羽柴秀吉に仕える。山崎の戦いに参戦か |

9 |

|

慶長5年(1600年) |

関ヶ原の戦い。徳川家康に従い会津征伐に従軍 |

9 |

|

慶長9年(1604年) |

3月18日、神田館にて死去。大広寺に葬られる |

9 |

池田知正 関係主要人物一覧

|

人物名 |

池田知正との関係 |

典拠 |

|

池田長正 |

父、摂津池田氏当主 |

7 |

|

池田勝正 |

兄(または義兄)。知正と家督を争い、知正らにより追放される |

11 |

|

池田光重 |

弟。知正の養子・三九郎の実父。三九郎の死後、池田氏嫡流を継承 |

9 |

|

荒木村重 |

当初池田氏家臣。知正と共謀し勝正を追放。後に知正を臣従させ、織田信長に謀反。 |

14 |

|

三好三人衆 |

池田知正・荒木村重が一時連携した畿内の有力武将集団(三好長逸、三好政康、岩成友通) |

8 |

|

織田信長 |

荒木村重・池田知正が最終的に仕え、また荒木村重が敵対した天下人 |

14 |

|

羽柴秀吉 |

織田信長の後継者。池田知正が後に仕える |

9 |

|

徳川家康 |

羽柴秀吉の後継者。池田知正が晩年に仕える |

9 |

|

中川清秀 |

荒木村重の重臣。白井河原の戦いなどで池田知正・荒木村重と共に戦う。後に村重の謀反の際に信長方に寝返る |

21 |

|

和田惟政 |

摂津三守護の一人。白井河原の戦いで池田知正・荒木村重軍に敗死 |

8 |

|

池田三九郎 |

知正の養子(実父は弟・光重)。知正の死後家督を継ぐも早世 |

12 |

引用文献

- [和泉市]全国池田氏の発祥の地|池田下町【社寺・旧跡めぐり】 - 泉北コミュニティ https://sencomi.com/localnews/rensai/syajikyuseki/syajikyuseki/

- 池田氏・池田城 | 池田市図書館 https://lib-ikedacity.jp/kyodo/kyodo_bunken/ikedashi.html

- 摂津 池田系図 http://www.eonet.ne.jp/~academy-web/keifu/keifu-gen-ikeda1.html

- 5-1.歴史文化保存活用区域設定の考え方 - 池田市 https://www.city.ikeda.osaka.jp/material/files/group/29/h29_rekishibunkakihonkousou_5.pdf

- 摂津池田城下にあった万願寺屋は荒木村重 ... - 戦国大名池田勝正研究所 https://ike-katsu.blogspot.com/2016/05/settu.html

- 【争乱の意味するもの】 - ADEAC https://adeac.jp/takarazuka-city/text-list/d100020/ht200610

- 池田勝正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%8B%9D%E6%AD%A3

- 池田知正とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E7%9F%A5%E6%AD%A3

- 池田知正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E7%9F%A5%E6%AD%A3

- 池田长正- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%AD%A3

- 「北摂多田の歴史」/ 白井河原の合戦と荒木村重 https://hokusetuhist.exblog.jp/33831288/

- 戦国時代の摂津国池田城と支城の関係を考える https://ike-katsu.blogspot.com/2016/04/blog-post.html

- 「北摂多田の歴史」/ 摂州池田氏 https://hokusetuhist.exblog.jp/33765656/

- 荒木村重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%92%E6%9C%A8%E6%9D%91%E9%87%8D

- 池田胜正- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%8B%9D%E6%AD%A3

- 荒木村重の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46496/

- KI10 池田教正 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/KI10.html

- 第45話「荒木 村重」42(全192回) - 戦国時代の名将・武将の群像(川村一彦) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054887172229/episodes/1177354054887494066

- まさに下剋上の申し子!家臣と領民への裏切りに関しては戦国時代 ... https://mag.japaaan.com/archives/233099

- 池田勝正(いけだ・かつまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%8B%9D%E6%AD%A3-1052462

- 白井河原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E4%BA%95%E6%B2%B3%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 荒木村重 https://itami-bunbora.main.jp/jinbutu/jinbutu_photo/arakimurashige.pdf

- 摂津三守護とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%91%82%E6%B4%A5%E4%B8%89%E5%AE%88%E8%AD%B7

- 歴史の目的をめぐって 荒木村重 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-01-araki-murashige.html

- 読書「黒牢城」米澤穂信|sukebezizy - note https://note.com/sukebezizy/n/n650097e49bd4

- 村重たみまるについて|固定ページ - 伊丹市観光物産協会 http://itami-kankou.com/murashige-tamimaru

- (荒木村重と城一覧) - /ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/29/

- 第2回有岡城で織田信長と戦った?!/伊丹市 https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/TOSHIKATSURYOKU/BUNKA/bunnkazai/KEIHATU_ZIGYO/ouchideariokajyou/1588049228013.html

- 有岡城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%B2%A1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 池田城 (摂津国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%9F%8E_(%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%9B%BD)

- 大広寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%BA%83%E5%AF%BA

- 大阪府池田市 大広寺 - JAPAN GEOGRAPHIC https://japan-geographic.tv/osaka/ikeda-taikoji.html

- いけだデジタルマップ - 詳細情報 - 文化財分布図>指定文化財等 ... https://www.sonicweb-asp.jp/ikeda/feature/10618(th_6)/1317787:14?theme=th_6&layer=10618(th_6)

- いけだデジタルマップ - 地図 - 文化財分布図 - Sonicweb-asp https://www.sonicweb-asp.jp/ikeda/map?theme=th_6&feature=10618(th_6)%3A1317787%3A%3A%3A14

- 大広寺 : 戦国を歩こう - ライブドアブログ http://blog.livedoor.jp/sengokuaruko/archives/35973884.html

- 肖像画のみかた|正雅堂宗勇 - note https://note.com/soyumori/n/n76cd31eec394

- 思わずツッコんでしまう武将たちの肖像画 10選 (10位〜6位) - 歴史雑談録 http://rekishi.maboroshi.biz/sengoku/%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%81%AE%E8%82%96%E5%83%8F%E7%94%BB10%E9%81%B8-10%E4%BD%8D%E3%80%9C6%E4%BD%8D/

- 武将と寺院のつながり/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/69035/

- “戦国大名6割の墓”がある聖地も? 信長に秀吉、真田親子ゆかりの地・和歌山の名所 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9933?p=1

- 中世武士団―地域に生きた武家の領主― | 展示・イベント | 国立歴史民俗博物館 https://www.rekihaku.ac.jp/event/2022_exhibitions_kikaku_cyu.html

- Ⅱ.解説 - 文化庁 https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/93793501_03.pdf

- 2.池田市の歴史文化 https://www.city.ikeda.osaka.jp/material/files/group/29/h29_rekishibunkakihonkousou_2.pdf

- 池 田 市 https://www.city.ikeda.osaka.jp/material/files/group/29/h29_rekishibunkakihonkousou_all.pdf

- 『歴史的に考えるとはどういうことか』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/13851009

- 図書館司書のための歴史史料探索ガイド - CORE https://core.ac.uk/download/pdf/72859383.pdf

- 明智光秀の乱と豊臣政府 https://www.akechi-coup.com/

- 忍者の歴史 |忍びの館 https://ninja-yakata.net/history.html

- 歴史の目的をめぐって 和田惟政 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-44-wada-koremasa.html

- 1570年 – 72年 信長包囲網と西上作戦 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1570/

- 戦国時代に「天下」の範囲が五畿内に限定されていたとする説に対する反証 - note https://note.com/amakijiro/n/n01e2a3151500

- 天正10年5月19日安土饗応における能の不手際への考察② - 美味求真 https://www.bimikyushin.com/chapter_8/ref_08/tensho15_2.html

- 中川清秀はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E6%B8%85%E7%A7%80