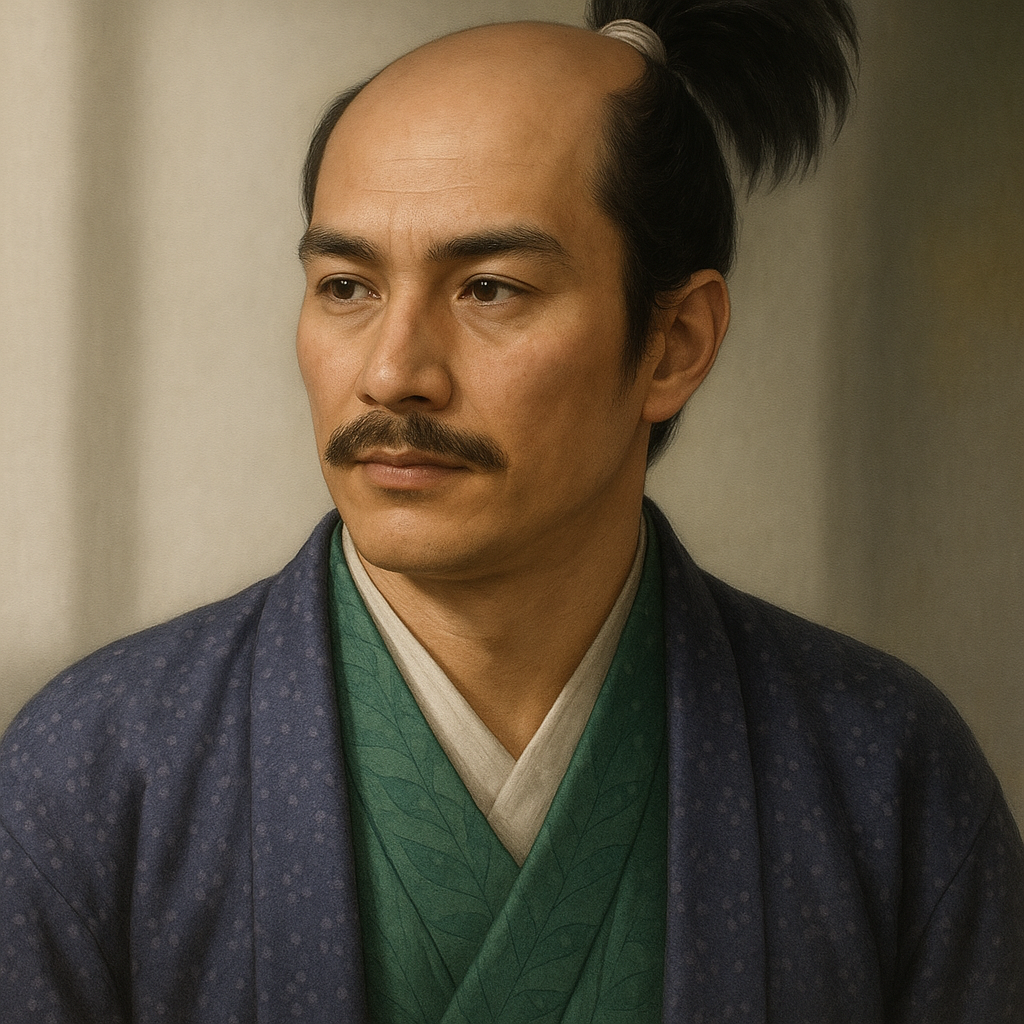

浅野長晟

浅野長晟は浅野長政次男。兄の跡を継ぎ紀伊和歌山藩主、安芸広島藩初代藩主。大坂の陣で武功を挙げ、徳川家康の娘と結婚し、広島藩政の基礎を固めた。

浅野長晟に関する詳細調査報告

1. はじめに

浅野長晟(あさの ながあきら、1586年 - 1632年)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけて活躍した武将であり、大名である 1 。浅野長政の次男として生を受け、兄である浅野幸長の跡を継いで浅野宗家の当主となった。その生涯において、紀伊和歌山藩主を経て、最終的には安芸広島藩の初代藩主として42万石余という広大な領地を治めるに至った 1 。豊臣秀吉、そして徳川家康という当代の権力者に仕え、特に大坂の陣では武功を挙げるなど、武将としての側面も持つ。広島藩においては、藩政の基礎を固めた統治者として、その名は今日に伝えられている。

本報告書は、浅野長晟の生涯、とりわけ彼の政治的・軍事的な活動、藩主としての具体的な治績、そしてその人物像について、現存する史料に基づいて可能な限り詳細に明らかにすることを目的とする。彼が生きた激動の時代背景を踏まえつつ、その行動が持つ歴史的な意義や、後世からの評価についても考察を加えるものである。

2. 浅野長晟の生涯

2.1. 出自と家系

浅野氏の起源は、清和源氏頼光の流れを汲む土岐光時が尾張国丹羽郡浅野村(現在の愛知県一宮市浅野)に居住し、浅野氏を称したことに始まるとされている 1 。長晟の父である浅野長政の代になって、豊臣秀吉との間に縁戚関係が結ばれたことが、浅野家の運命を大きく変えることになる。長政の妻である長生院(やや)が、秀吉の正室である高台院(ねね、北政所)の義妹、あるいは実妹の養女であったという繋がりから 1 、長政は秀吉に重用され、五奉行の首座に列せられるなど、豊臣政権下で大名としての確固たる地位を築き上げた。この浅野家の勃興の背景には、実力のみならず、豊臣家との姻戚関係という政治的な要素が大きく作用していたことが見て取れる。これは、後の長晟の生涯においても、徳川家との姻戚関係が極めて重要な意味を持つことになる事実の伏線とも言えるであろう。浅野家は、時代の有力者との婚姻政策を巧みに活用することで、その勢力を拡大し、また維持してきた側面がうかがえる。

- 父・浅野長政(あさの ながまさ) : 浅野長勝の婿養子として浅野家を継いだ 1 。織田信長、そして豊臣秀吉に仕え、五奉行筆頭として豊臣政権の中枢を担い、その行政手腕を発揮した 1 。関ヶ原の戦いにおいては東軍に与し、江戸幕府成立後もその功績から一定の地位を保った 6 。

- 母・長生院(ちょうせいいん)(やや) : 浅野長勝の娘(または養女)であり 2 、豊臣秀吉の正室・高台院(ねね)の義妹(または実妹の養女)にあたる 4 。

- 兄・浅野幸長(あさの よしなが) : 浅野長政の長男 1 。武勇に優れ、文禄・慶長の役や関ヶ原の戦いで活躍した。特に関ヶ原の戦いでは東軍の主力として戦功を挙げ、戦後、その功により紀伊国和歌山37万6千石を与えられた 3 。学問にも熱心であり、藤原惺窩らに師事した文化人としての一面も持つ。武断派の中心人物の一人と目されながらも、豊臣家への忠誠心も持ち続けていたとされるが 4 、慶長18年(1613年)に嗣子なく病死した 3 。この兄の早世が、次男であった長晟の運命を大きく左右することになる。

- 弟・浅野長重(あさの ながしげ) : 浅野長政の三男 8 。常陸国笠間藩主となり、後にその子孫は播磨国赤穂藩に移り、赤穂浅野家の祖となる 8 。元禄赤穂事件で有名な浅野内匠頭長矩は、この長重の曾孫にあたる 8 。

- 姉妹 : 長晟には、栄雲院(杉原長房室)、養梅院(堀親良室)、智相院(松平定綱室)などの姉妹がいた 8 。浅野家は男子だけでなく、これらの女子の婚姻を通じても他家との関係を強化し、一族の安泰と勢力拡大を図っていたことがうかがえる。これは単なる家族の縁組に留まらず、戦国時代から江戸時代初期にかけての武家社会における重要な外交戦略の一環であり、浅野家が広範な姻戚ネットワークを構築していたことを示している。

【表1】浅野長晟の近親者一覧

|

続柄 |

氏名 |

生没年 |

備考 |

|

父 |

浅野長政 (あさの ながまさ) |

1547年 - 1611年 |

五奉行筆頭、甲斐府中藩主など |

|

母 |

長生院 (ちょうせいいん) (やや) |

不詳 - 1616年 |

浅野長勝の娘、高台院の義妹 |

|

兄 |

浅野幸長 (あさの よしなが) |

1576年 - 1613年 |

紀伊和歌山藩初代藩主 |

|

本人 |

浅野長晟 (あさの ながあきら) |

1586年 - 1632年 |

備中足守藩主、紀伊和歌山藩2代藩主、安芸広島藩初代藩主 |

|

弟 |

浅野長重 (あさの ながしげ) |

1588年 - 1632年 |

常陸笠間藩主、播磨赤穂藩浅野家祖 |

|

姉妹 |

栄雲院 (えいうんいん) |

不詳 - 1644年 |

杉原長房正室 |

|

姉妹 |

養梅院 (ようばいいん) |

不詳 - 1626年 |

堀親良室 |

|

姉妹 |

智相院 (ちそういん) |

不詳 - 1633年 |

松平定綱正室 |

|

正室 |

正清院 (せいしょういん) (振姫) |

1580年 - 1617年 |

徳川家康三女、蒲生秀行未亡人 |

|

長男 |

浅野長治 (あさの ながはる) |

1614年 - 1675年 |

庶子、備後三次藩初代藩主 (母:寿正院(日下秀柴娘) 10 ) |

|

次男 |

浅野光晟 (あさの みつあきら) |

1617年 - 1693年 |

嫡子、安芸広島藩2代藩主 (母:正清院 2 ) |

この表によって、長晟がどのような血縁関係の中に位置していたか、特に父・長政や兄・幸長といった浅野家の重要人物、そして妻・振姫を通じた徳川家との繋がりが一目で理解できる。これは彼のキャリア形成や政治的立場を理解する上で不可欠である。

2.2. 幼少期と豊臣政権下での活動

浅野長晟は、天正14年(1586年)1月28日、近江国滋賀郡坂本(現在の滋賀県大津市)において、浅野長政の次男として誕生した 1 。幼名は岩松と伝えられている 1 。

彼の叔母にあたる寧子(ねね、後の高台院、北政所)が豊臣秀吉の正室であったという縁故から、長晟は早くから秀吉の側に仕えることとなった。具体的には文禄3年(1594年)、長晟が8歳の頃から秀吉の近侍として召し出されたとされる 1 。慶長2年(1597年)には、秀吉から3000石の知行を与えられている 1 。幼少期から豊臣政権の中枢に近い位置で過ごしたこの経験は、長晟にとって単なる奉公以上の意味を持っていたと考えられる。当代随一の権力者である秀吉の側近くにいることで、彼は政治の実際、武将間の複雑な力関係、さらには武家社会の儀礼や慣習などを直接見聞する機会に恵まれた。この時期に培われた知見や感覚は、後の大名としての統治能力や、徳川政権下での巧みな立ち回りに大きな影響を与えた可能性が高い。特に、豊臣恩顧の大名としての意識と、現実的な徳川政権への対応という、ある種の二面性を内包する彼の行動様式を形成する上で、この豊臣政権下での経験は重要な基盤となったと言えるだろう。

2.3. 関ヶ原の戦いと徳川政権への移行

慶長5年(1600年)に勃発した関ヶ原の戦いは、日本の歴史における大きな転換点であり、浅野家の運命にも深く関わるものであった。この天下分け目の戦いにおいて、長晟の父である浅野長政、そして兄の幸長は、東軍、すなわち徳川家康方に与して戦った 6 。特に兄・幸長は、前哨戦である岐阜城攻めや関ヶ原の本戦において目覚ましい戦功を挙げ、その働きが戦後の浅野家の地位向上に大きく貢献した。戦後、幸長はその功績を賞され、紀伊国和歌山37万6千石という広大な領地を与えられている 3 。

一方、この時期の浅野長晟自身の具体的な戦闘への参加や戦功に関する記録は、提供された資料からは明確には見いだせない。当時、長晟は15歳前後と若年であったことを考慮すると、既に浅野家の後継者として前面で活動していた兄・幸長ほど主体的な軍事行動を取る立場にはなかった可能性が高い 6 。しかしながら、浅野家全体が東軍に与し、その勝利に貢献したという事実は、長晟自身のその後の徳川政権下におけるキャリア形成の重要な出発点となった。たとえ直接的な戦功が少なかったとしても、徳川家康からの信頼を得る上で、浅野家のこの選択は大きな意味を持ったのである。これが後の備中足守への加増、兄の死後の家督相続、さらには徳川家康の娘である振姫との婚姻へと繋がる布石となったと考えられる。

豊臣秀吉の死後、浅野長晟は徳川家康に従う道を選んだ。その初期の任務の一つとして、京都にいた叔母の高台院(寧子)の守護を命じられたと伝えられている 1 。高台院は豊臣家の象徴的な人物の一人であり、秀吉亡き後の豊臣家と徳川家の間の微妙な政治情勢の中にあって、その警護は単なる身辺保護以上の政治的な意味合いを帯びていた。家康がこの重要な役割を長晟に任せたことは、関ヶ原での浅野家の功績に加え、長晟自身の能力や忠誠心を見極めようとする意図があったのかもしれない。そして、その忠勤が評価された結果として、慶長15年(1610年)、長晟は徳川秀忠から備中国足守(葦森)において2万4千石(あるいは2万5千石)の所領を与えられ、独立した大名としての第一歩を踏み出すことになった 1 。これは、彼が徳川体制下の大名として本格的に組み込まれたことを示す出来事であった。

2.4. 大坂の陣での武功

浅野長晟は、慶長19年(1614年)に勃発した大坂冬の陣、そして翌慶長20年(1615年)の大坂夏の陣において、徳川方として参陣し、重要な戦功を挙げている 1 。

大坂冬の陣においては、木津川口・尻無川の砦攻略に関与した可能性が示唆されている 18 。これらの地点は、大坂城への兵糧搬入路を抑えるための戦略的要衝であり、その攻略は戦局に影響を与えるものであった。

続く大坂夏の陣では、長晟の武功はより明確な形で記録されている。特に著名なのは、元和元年(1615年)4月29日の樫井の戦いである。この戦いで、浅野長晟は5000の兵を率いて出陣し 18 、豊臣方の勇将として知られた塙直之(団右衛門)や岡部則綱らを討ち取るという大きな功績を挙げた 3 。塙直之は豊臣方の中でも特に武勇に優れた武将であり、彼を破ったことは長晟の武名を大いに高めるものであった。

大坂の陣におけるこれらの具体的な武功は、長晟が単に名家の当主であるというだけでなく、実戦経験と高い指揮能力を兼ね備えた武将であることを徳川幕府に対して強く印象づける上で、決定的な意味を持った。兄・幸長も武勇で知られた人物であったが 4 、長晟もまた、この大坂の陣という天下分け目の戦いにおいて具体的な戦功を立てることで、その実力を示したのである。これは、徳川家にとって豊臣恩顧の大名であった浅野家を評価し、信頼を置く上で重要な要素となった。そして、この戦功が後の安芸広島への大幅な加増転封に繋がる重要な要因の一つとなったことは想像に難くない。

3. 藩主としての浅野長晟

浅野長晟の藩主としての経歴は、備中足守藩から始まり、紀伊和歌山藩を経て、最終的に安芸広島藩へと至る。その過程は、石高の増加とともに、彼が徳川幕府から寄せられる信頼と期待を高めていったことを示している。

【表2】浅野長晟の藩主としての経歴

|

藩名 |

石高(推定含む) |

在任期間 |

主要な出来事・備考 |

|

備中足守藩 |

2万4千石 3 |

慶長15年(1610) - 慶長18年(1613) |

大名となる。 |

|

紀伊和歌山藩 |

37万6千石 3 |

慶長18年(1613) - 元和5年(1619) |

兄・幸長の跡を継ぐ。大坂の陣参陣。徳川家康三女・振姫と婚姻 (元和2年/1616年 1 )。 |

|

安芸広島藩 |

42万6千5百石 1 |

元和5年(1619) - 寛永9年(1632) |

福島正則改易後に入封。初代藩主として藩政の基礎を確立。 |

この表は、長晟が小藩の主から西国有数の大藩の主にステップアップしていく過程を時系列で示している。石高の増加は、徳川幕府からの評価の高まりと浅野家の政治的地位の向上を物語っており、彼のキャリアを理解する上で重要な指標となる。

3.1. 備中足守藩主時代

慶長15年(1610年)、浅野長晟は備中国足守(現在の岡山県岡山市北区足守)において2万4千石(史料によっては2万5千石とも 1 )を与えられ、大名としてのキャリアをスタートさせた 2 。この足守の地は、それ以前には木下家定が領していたが、その改易後に長晟に与えられたものである 19 。

この時期の長晟による具体的な統治に関する記録は、提供された資料からは乏しい。彼が足守藩主であった期間は比較的短く、慶長18年(1613年)には兄・幸長の死去に伴い紀伊和歌山藩を継承することになるためである 1 。兄・幸長が紀伊和歌山藩という大藩の主であった時期に、長晟が足守に独立した領地を得たことは、徳川政権下で浅野家の一員として、また一人の大名としての経験を積む機会であったと言える。期間こそ短かったものの、この独立した領主としての経験は、後に兄の跡を継いで大藩である和歌山藩を統治する上での、ある種の準備期間となった可能性も否定できない。足守は、浅野氏が和歌山へ転封した後、天領となったと記録されている 19 。

3.2. 紀伊和歌山藩主時代

慶長18年(1613年)、兄である浅野幸長が嗣子なく病死したことにより、浅野長晟の運命は大きく動くこととなる。幸長の跡を継いで、紀伊国和歌山藩37万6千石の藩主となったのである 1 。この時、長晟は28歳であった 3 。

浅野家は、父・長政、そして兄・幸長と、武勇だけでなく行政手腕にも優れた当主が続いていた 3 。そのため、幸長の急死により、比較的若年で、かつそれまで本家の後継者として必ずしも目されていなかった長晟が家督を継ぐことに対して、家臣団の中にはその器量を不安視する向きもあったと伝えられている 3 。この家臣団の不安を払拭し、家中を掌握することが、長晟にとって和歌山藩主としての初期の重要な課題であったと考えられる。

このような状況下で、長晟の地位を安定させ、家臣団の信頼を得る上で大きな役割を果たしたのが、徳川家との関係強化であった。元和2年(1616年)、長晟は徳川家康の三女であり、蒲生秀行の未亡人でもあった振姫(正清院)と、家康自身の仲介(あるいは二代将軍徳川秀忠の斡旋とも 3 )によって婚姻する 1 。振姫は家康の娘であり、この婚姻は浅野家と徳川将軍家との間に極めて強い縁戚関係を築くことを意味した。これは、豊臣恩顧の大名であった浅野家にとって、徳川体制下での安泰を確実なものにするための最良の策の一つであったと言える。この婚姻により、家臣団も、主君が将軍家とこれほど近い関係を結んだことで、浅野家の将来に対する不安を軽減し、長晟への信頼を深めたとされている 3 。

和歌山藩時代の具体的な藩政に関する詳細な記録は多くないが、兄・幸長は和歌山城の大規模な改修や城下町の整備に着手しており 16 、長晟もこれを引き継いで藩政にあたったと考えられる。また、この時期には大坂の陣(1614年-1615年)が勃発しており、長晟は藩主としてこれに対応する必要があった。紀伊国は在地勢力の活動も活発な地域であり、紀州一揆(北山一揆など)の鎮圧といった領内統治の安定化も、引き続き重要な課題であったと推察される 2 。幸長が築いた藩政の基盤を引き継ぎつつ、目前の課題である大坂の陣への対応や、徳川家との関係構築に注力した時期であったと言えるだろう。

3.3. 安芸広島藩初代藩主としての治績

元和5年(1619年)、福島正則が幕府の許可なく広島城を修築した罪などにより改易されるという大きな出来事が起こる。この福島正則の後を受けて、浅野長晟は安芸国および備後国の一部(広島を中心とする地域)42万6千5百石という広大な領地を与えられ、広島城に入封した 1 。これにより、浅野家による広島統治が始まり、その支配は約250年間にわたって続くことになる 3 。広島は西国の要衝であり、豊臣恩顧の有力大名であった福島正則の改易は幕府にとって大きな政治的決断であった。その後任として、豊臣家と縁故がありながらも徳川家と深い姻戚関係を持つ長晟を配置したことには、西国支配の安定化という幕府の戦略的な意図が明確にうかがえる。振姫との婚姻が、この大抜擢の大きな要因となったことは間違いないであろう。

広島藩初代藩主となった長晟は、藩政の確立に精力的に取り組んだ。その主要な政策は多岐にわたる。

- 郡中法度(ぐんちゅうはっと)の発布 : 広島入封直後、農民支配の基本方針として「郡中法度」を申し渡した 3 。その内容は、前藩主福島時代の年貢や小物成(雑税)の状況を正確に把握すること、田畑の耕作や年貢の納入、竹木の伐採などを厳重に取り締まることなどであり、これにより税収の安定と農村支配の強化を目指した 3 。

- 行政機構の整備 : 領内を効率的に統治するため、四家老を東城(現・庄原市)・三次・三原・小方(現・大竹市)といった要所に配置した。また、郡村にはおよそ5000石の規模ごとに代官や各種奉行を置き、領内をきめ細かく管理する体制を構築した 3 。家臣団に対する知行割の見直しや行政機構全体の再編も行い、行政制度の充実を図った 3 。

- 領国統治体制の確立 : 領内を町方(広島城下、三次、三原、尾道、宮島など都市部)、在方(農村部)、浦方(沿海・島嶼部)に区分し、それぞれに町奉行、郡中支配の仕組み、船奉行を置いて管理体制を整備した 3 。農民が許可なく土地を離れる「走り百姓」を禁止して農業労働力を確保し、灌漑施設を整備するなど、農業政策にも力を入れた 3 。

- 検地と新田開発 : 藩財政の基盤強化のため、検地(「浅野地詰」とも呼ばれる 25 )を実施した。また、広島城下の河口域では大規模な干拓事業を推進し、新田開発を積極的に行った 3 。これにより耕地面積は拡大し、藩の石高増加や人口増加にも繋がった 3 。

- 産業振興 : 藩財政の強化のため、木材、鉄、紙などの産品については専売制を敷いた 27 。また、瀬戸内海に面した沿海部では、製塩業や木綿、畳表、さらには牡蠣や海苔といった海産物の生産を奨励した。これらの産品は、後の広島藩の重要な特産物として発展していくことになる 27 。当初、藩はこれらの特産品生産に対して保護・育成の方針を採ったが、18世紀以降、藩財政が悪化すると、財政補填の手段として管理統制を強め、主要国産品への課税や専売制を強化する方向に転換した 26 。

- 城下町の整備 : 広島城下においては、太田川を基準として5つの町組(広瀬組、中島組、白神組、中通組、新町組)を配置し、各組に大年寄を置いて自治的な町政を運営させた 3 。

これらの長晟による広島藩での一連の政策は、前任の福島正則の統治からの移行を円滑に進めると同時に、浅野家による長期安定支配の強固な基盤を築き上げるためのものであった。特に、郡中法度による農村支配体制の強化と、新田開発や多様な産業振興による経済基盤の確立は、その後の広島藩の持続的な発展にとって不可欠な要素となった。長晟の政策は、単なる場当たり的な対応ではなく、藩の永続的な安定と発展を深く見据えた、体系的かつ戦略的な取り組みであったと評価できる。

【表3】浅野長晟による広島藩の主要政策

|

政策分野 |

具体的内容 |

典拠例 |

|

農村支配・税制 |

郡中法度の発布、年貢・小物成の把握、田畑耕作・貢租・竹林伐採の取り締まり、走り百姓の禁止、検地(浅野地詰) |

3 |

|

行政機構 |

四家老の配置、代官・奉行の設置、家臣団の知行割見直し、町方・在方・浦方の区分管理(町奉行、郡中支配、船奉行) |

3 |

|

経済・産業基盤 |

新田開発(干拓)、灌漑施設の整備、木材・鉄・紙の専売、塩・木綿・畳表・牡蠣・海苔などの特産品育成 |

3 |

|

城下町整備 |

5つの町組の配置、大年寄による自治的町政 |

3 |

この表は、長晟が広島藩の基礎を築くために、農政、行政、経済といった複数の側面から包括的にアプローチしたことを示している。各政策がどのように連携し、藩全体の安定と発展に寄与したかを理解する助けとなる。

4. 浅野長晟の人物像

4.1. 性格、逸話、評価

浅野長晟の性格や能力については、断片的な記述から推し量ることができる。彼の父・長政や兄・幸長は、武勇のみならず行政手腕にも優れていたと評価されており 3 、そのため、幸長の急死によって家督を継いだ次男の長晟に対して、当初は家臣団の中に不安を感じる者もいたと伝えられている 3 。しかし、長晟は大坂の陣での戦功や、徳川家康の三女である振姫を正室に迎えるといった行動を通じて、これらの不安を払拭し、家臣たちを納得させたとされる 3 。この事実は、彼が単に血筋によって地位を得ただけでなく、自らの実績や巧みな政治的立ち回りによってリーダーシップを確立していった過程を示唆している。

広島入封後においては、「地域の慣行を重んじて諸制度を整え、藩政を確立した」と評価されている 1 。これは、彼が強引な改革者タイプではなく、現地の状況を理解し、それに合わせた現実的な統治を行うことができるバランス感覚を持った人物であった可能性を示している。前藩主であった福島正則の改易という混乱の後であり、領民や在地勢力の反発を抑え、円滑な統治への移行を目指した現実的な判断だったと考えられる。

具体的な個人的な逸話に関する史料は乏しいものの、広島藩初代藩主としての彼の治世は、その後約250年間にわたる浅野家による安定した統治の強固な基礎を築いたと高く評価されている 3 。彼に関する個人的な逸話が少ないのは、彼の業績が主に藩政の確立という組織的、制度的なものであったためか、あるいは関連する記録が散逸してしまった可能性も考えられる。しかし、藩政の基礎を固めたという評価そのものが、彼の行政官としての卓越した能力を雄弁に物語っていると言えるだろう。彼は英雄譚の主人公というよりは、むしろ有能な行政家であり、組織の構築者であったことを示唆している。

4.2. 浅野氏重殺害事件

元和5年(1619年)、浅野長晟が安芸広島藩へ移封されたまさにその年に、藩内で衝撃的な事件が発生する。長晟が自身の重臣である浅野氏重を殺害したのである。この事件は大きな騒動を引き起こしたと記録されている 2 。

この重大な事件は、意外な形で収束を迎える。当時会津藩主であった蒲生忠郷らが長晟を擁護したことにより、長晟は処罰されることなく事なきを得たとされている 2 。蒲生忠郷は、長晟の正室である振姫が前夫・蒲生秀行との間にもうけた実子であり、したがって長晟は忠郷にとって継父にあたる関係であった 2 。

重臣殺害という、通常であれば藩主にとって極めて大きな政治的リスクを伴う事件が、このような形で収拾された背景には、長晟と徳川将軍家との強固な姻戚関係が大きく作用した可能性が極めて高い。振姫を通じて蒲生家とも繋がる長晟の立場は、徳川家の威光を背景に持つものであった。つまり、家康の外孫にあたる蒲生忠郷が擁護に回ったことは、事実上、徳川将軍家の縁者が長晟を支持したことを意味する。これは、長晟が徳川家の権威を背景に、藩内の反対勢力や不穏分子を排除した可能性を示唆している。事件の具体的な背景や氏重殺害の直接的な原因、そしてこの事件が藩政や他の家臣たちに与えた詳細な影響については、提供された資料からは残念ながら明らかではない 2 。しかし、「反抗的な重臣を抑え、当主としての権力を強化して家臣団を掌握した」という一部の記述 3 は、この浅野氏重殺害事件と関連している可能性も考えられる。新領主として広島に入った長晟が、自身の権力基盤を確立するために、何らかの強硬な手段を用いた結果がこの事件であったのかもしれない。この一件は、長晟の人物像における冷徹な一面や、当時の大名が持つ権力の絶対性、そしてそれを支える政治的背景の複雑さを示すものと言えるだろう。

4.3. 家族関係

浅野長晟の家族関係、特に正室である振姫との婚姻と、その子供たちは、彼の生涯および浅野家のその後に大きな影響を与えた。

- 正室・振姫(正清院) :

- 婚姻 : 元和2年(1616年)、長晟は徳川家康の三女(実際には家康の姪で養女との説もあるが、多くの史料では家康の娘として扱われている)であり、かつて蒲生秀行の正室であった振姫と婚姻した 1 。この婚姻は、家康自身、あるいは二代将軍徳川秀忠の仲介によるものであったとされる。

- 意義 : この婚姻は、浅野家と徳川将軍家との間に極めて強固な結びつきをもたらし、浅野家の政治的地位を磐石なものとする上で決定的な意味を持った 3 。また、兄・幸長の死後に家督を継いだ長晟に対する家臣団の信頼を回復し、藩内の結束を高める効果もあったとされている 3 。

- 振姫の逝去と墓所 : しかしながら、振姫との婚姻生活は長くは続かなかった。彼女は元和3年(1617年)、長晟との間に光晟をもうけた後、和歌山城下で死去した 2 。その遺骸はまず京都の金戒光明寺に埋葬されたが、後に遺骨が広島城下の正清寺(振姫の法号である正清院にちなんで建立された寺)に移され、そこに墓が建立されたと伝えられている 28 。振姫との婚姻期間は短かったものの、その政治的影響は長晟の生涯を通じて、また浅野家の将来にとっても非常に大きなものであった。彼女の死後も、徳川家との縁は浅野家にとって重要な意味を持ち続けたのである。

- 子女 :

- 長男・浅野長治(あさの ながはる) : 慶長19年(1614年)生まれ 2 。母は長晟の側室であった寿正院(日下部(くさかべ)氏の娘、日下秀柴の娘とも 10 )。庶長子であったため本家は継がなかったが、後に備後三次藩5万石の初代藩主となった 2 。彼の三女が、後に元禄赤穂事件で知られる赤穂藩主浅野内匠頭長矩の正室となった阿久里(あぐり、瑤泉院)である 7 。

- 次男・浅野光晟(あさの みつあきら) : 元和3年(1617年)生まれ 2 。母は正室の振姫 2 。嫡子として父・長晟の跡を継ぎ、安芸広島藩の二代藩主となった 1 。母が徳川家康の娘であることから、光晟は三代将軍徳川家光の従兄弟にあたるという極めて高い血縁的地位にあった。そのため、元服の際には将軍家光から松平の称号と、「光」の一字(偏諱)を賜るという破格の厚遇を受けている 3 。

長晟の子供たちの処遇には、当時の武家社会における嫡庶の別と、母親の出自の重要性が明確に表れている。徳川家の血を引く正室・振姫の子である光晟が本家を継ぎ、幕府から特別な扱いを受けたのに対し、側室の子である庶長子の長治は支藩の主となるなど、その後の立場に明確な差が生じている。これは、江戸時代の家督相続における厳格な序列と、母方の家格がいかに重視されたかを示す典型的な事例と言えるだろう。

5. 晩年と死、そして浅野宗家のその後

5.1. 最期と墓所

浅野長晟は、広島藩初代藩主として藩政の基礎固めに尽力したが、その治世は比較的短命に終わる。寛永9年(1632年)9月3日、広島城内において死去した 1 。その享年は47歳(満46歳没)であった 1 。

長晟の死因に関する具体的な病名や詳細な状況についての記録は、提供された資料からは確認することができなかった 1 。47歳という年齢は、当時の平均寿命を考えると必ずしも早すぎる死とは言えないかもしれないが、藩政の基礎を固めたばかりの初代藩主としては、まだ多くの事業や構想を抱いていた可能性も考えられ、その死は広島藩にとって一つの区切りとなったであろう。

長晟の墓所は、広島県広島市東区にある神田山墓地(浅野家墓所)に設けられている 2 。また、高野山奥之院(和歌山県伊都郡高野町)にも、悉地院・無量光院墓所として墓が存在するとされる 2 。この他にも、かつて江戸にあった浅野家の墓所が、昭和49年(1974年)に東京都から広島に移設されたという記録もある 41 。

浅野長晟ゆかりの史跡や文化財としては、広島城内に彼の肖像画(広島市立中央図書館蔵、原資料は広島市中区の超覚寺旧蔵)が伝えられている 2 。また、彼が広島入封の際に建立したと伝えられる円隆寺(えんりゅうじ、通称:とうかさん。広島市中区三川町)も、長晟ゆかりの寺院として知られている 42 。

5.2. 浅野宗家の継承と広島藩の展開

浅野長晟の死後、浅野宗家の家督は、正室・振姫との間に生まれた次男で嫡子の浅野光晟が継承した 1 。この家督相続に際して、長晟の庶長子であった浅野長治には、備後国三次郡・恵蘇郡内から5万石が分知され、ここに備後三次藩が成立し、長治がその初代藩主となった 3 。

浅野宗家(広島藩)は、初代藩主・長晟が築いた基盤の上に、二代・光晟、三代・綱晟、四代・綱長、五代・吉長といった藩主たちが続き、江戸時代を通じて大きな改易もなく、明治維新に至るまで12代にわたって広島の地を治めた 3 。廃藩置県の後、浅野家は華族に列せられ、侯爵の爵位を授けられた 24 。

浅野長晟が広島藩初代藩主として行った藩政の基礎固め、そして徳川将軍家との強固な姻戚関係は、その後の浅野家による長期にわたる安定した支配を可能にした主要な要因であったと考えられる。特に、徳川将軍家との血縁関係は、幕藩体制という政治構造の中において、浅野家にとって大きな政治的アドバンテージとなり、藩の存続と繁栄に大きく寄与したと言えるだろう。

6. おわりに

浅野長晟は、豊臣政権から徳川政権へと移行する日本の歴史における激動の時代を生き抜いた武将である。父・長政、兄・幸長という浅野家を代表する人物の影に隠れがちな側面もあるが、兄の早すぎる死という予期せぬ転機を乗り越え、浅野宗家の家督を継承し、最終的には西国有数の大名としての地位を確立した。

彼の生涯において特筆すべきは、徳川家康の娘・振姫との婚姻を通じて徳川将軍家との強固な関係を築き上げた政治的手腕である。これは、豊臣恩顧の大名であった浅野家が、新たな徳川の世で確固たる地位を築く上で決定的な意味を持った。また、大坂の陣における武功は、彼が単なる名家の当主ではなく、実戦経験豊かな武将であることを証明した。

そして何よりも、安芸広島藩の初代藩主として、検地の実施、郡中法度の制定、新田開発、産業振興、行政機構の整備といった多岐にわたる政策を推進し、その後の約250年間に及ぶ浅野家による広島統治の強固な基礎を築き上げた点は、歴史的に高く評価されるべきである。彼の統治は、武断的な側面と、冷静な行政官としての側面を併せ持ち、新たな時代の領主としての一つの姿を示していると言えよう。

本報告書は、現存する資料に基づいて浅野長晟の生涯と業績について詳述することを試みた。しかしながら、特に彼の詳細な人物像や具体的な逸話、そして大きな謎を残す浅野氏重殺害事件の具体的な背景や真相については、史料の制約から十分に解明するには至らなかった点も残されている。これらの点については、今後の新たな史料の発見や、より深い研究の進展によって、浅野長晟という人物の全体像がさらに明らかになることが期待される。

引用文献

- 浅野長晟(あさのながあきら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%B5%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E6%99%9F-25044

- 浅野長晟 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E6%99%9F

- 解説集 – 広島藩 - 江戸の世のひろしま探訪 https://hiroshima-history.com/hiroshimahan/

- 浅野幸長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E5%B9%B8%E9%95%B7

- 妻が夫に全力で抗議。壮絶な最期を迎えた前田綱紀の娘・節子の思いとは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/128293/

- 浅野長吉とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%B5%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E5%90%89

- 5agc 広島浅野・赤穂浅野関係について - 広島ぶらり散歩 http://masuda901.web.fc2.com/page5agc.html

- 浅野長政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E6%94%BF

- 系図で見てみよう(豊臣秀吉・高台院) | 権中納言の歴史語り https://ameblo.jp/gonchunagon/entry-12739598796.html

- 浅野長治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E6%B2%BB

- 展示パネル(浅野家歴代藩主紹介) ~初代長政から最後の藩主長勲まで~ - 広島市立図書館 https://www.library.city.hiroshima.jp/hiroshima/asano/asano400/images/2019asanoshi_panel_rekidai.pdf

- 耳嚢 卷之七 根岸鎭衞 - 鬼火 http://yab.o.oo7.jp/mimi7.html

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%B5%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E6%99%9F-25044#:~:text=%E9%95%B7%E6%94%BF%E3%81%AE%E6%AC%A1%E7%94%B7%E3%80%82-,%E5%B9%B8%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BC%9F%E3%80%82,%E3%81%AE%E3%81%A1%E4%BE%8D%E5%BE%93%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

- kotobank.jp https://kotobank.jp/word/%E6%B5%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E6%99%9F-25044#:~:text=%E5%B9%BC%E5%B0%91%E3%82%88%E3%82%8A%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E5%90%89%E3%81%AB,%E3%81%AE%E3%81%A1%E4%BE%8D%E5%BE%93%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

- ひろしまWEB博物館:浅野長晟肖像(広島城提供、原資料は広島市超覚寺旧蔵) https://www.mogurin.or.jp/museum/hwm/details/tenzi05/3/t05_3_g1_p01.html

- 浅野幸長(あさの よしなが) 拙者の履歴書 Vol.95~乱世に生きた仕官の途 - note https://note.com/digitaljokers/n/nc9996caf8414

- 1600年 関ヶ原の戦いまでの流れ (後半) | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1600-2/

- 孫に伝える小説忠臣蔵【002回】 関ヶ原の戦い前後の浅野家 http://chushingura.biz/shosetu/01/003.htm

- 足守陣屋 冠山城 庭瀬城 撫川城 賀陽氏館 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/okayama/okayamasi02.htm

- 紀州藩主の治績と御廟 - 長保寺 http://www.chohoji.or.jp/tokugawa/hurusato/hurusato.htm

- 和歌山藩(わかやまはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%97%A9-153929

- 福島正則|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=72

- 築城の物語|和歌山城の歴史 http://wakayamajo.jp/history/index.html

- 浅野氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 3)浅野光晟の浅野地詰 19 年の福島治世を終え芸備両国は二分され http://www.office-kaneko.com/kenti5.pdf

- 特別展「広島町新開絵図にみる浅野時代の広島城下」 - 公益財団法人広島市文化財団 http://www.cf.city.hiroshima.jp/kyodo/html/10tayori/tayori99.pdf

- 広島藩:広島県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/edo-domain100/hiroshima/

- 徳川家康公の三女で広島藩主浅野長晟公の正室であった振姫について調べている。生没年,人となり,お墓の現... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000310693&page=ref_view

- 浅野氏とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E6%B5%85%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 瑤泉院 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/yo.htm

- 広島藩家臣のご先祖調べ - 家系図作成からご先祖探しの専門サイト https://www.kakeisi.com/han/han_hirosima.html

- 広島平和記念都市建設法を起草 寺光氏の功績しのぶ 広島市公文書館 ... https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=13003

- https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-joka/11991.html

- https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/40/11991.html

- https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/public-archive/

- https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/public-archive/3490.html

- https://www.jstage.jst.go.jp/browse/shisaku/12/0/_contents/-char/ja

- 浅野長矩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%85%E9%87%8E%E9%95%B7%E7%9F%A9

- 広島ゆかりの人物情報 - 広島市立図書館 https://www.library.city.hiroshima.jp/hiroshima/local/person.html

- 徳川将軍と贈物 - ScholarlyCommons https://repository.upenn.edu/server/api/core/bitstreams/5d8f8eab-db7a-4182-930a-0ed642ace80e/content

- 1974(昭和49)年に東京都から広島に移設された広島藩主浅野家墓所について記載された資料があるか。... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000310636&page=ref_view

- 広島城下大絵図 - 中国地方整備局 https://www.cgr.mlit.go.jp/cgkansen/yumekaidou/pc/nintei/47/pdf/yumerunetiku47-2.pdf

- 浅野長政の子孫の現在を解説!忠臣蔵の赤穂浪士との関係も紹介 - 学習塾リアル https://real-juku.jp/asano-nagamasa-shison/